Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editions Ex Aequo

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

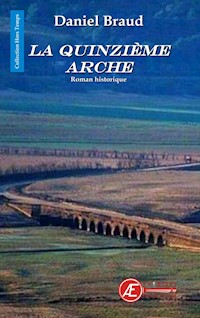

Un roman historique où le présent se mêle à la période de la Seconde Guerre mondiale.

Mai 1940 : Samuel Goldfarb, sa femme Martina et son fils David fuient l’avancée allemande sur les routes de l’exode. Ils trouvent refuge au Monastère, dans les faubourgs de Rodez, au sein d’une famille aveyronnaise.

Hiver 1943 : Samuel contribue à la parution de Combat, journal de la Résistance, dans une imprimerie clandestine ruthénoise de la rue de l’Embergue.

Printemps 1944 : Martina, artiste peintre, réalise un tableau bucolique du Mas Capel, petit hameau aveyronnais du plateau du Lévézou, appelé à servir de point de ralliement à un groupe de maquisards locaux.

La paix revenue, les Goldfarb reprennent une existence banale à Paris jusqu’à la survenue d’un événement imprévisible qui va bouleverser la donne.

Qui est vraiment Samuel Goldfarb ? Que s’est-il réellement passé sur les routes de l’exode en mai 1940 ? Est-il cet étranger démasqué par une de ses conquêtes de jeunesse ?

Martina Goldfarb, femme libre, n’est-elle qu’une artiste peintre de talent ? Sa volonté inébranlable de protéger sa famille peut-elle la conduire jusqu’au meurtre sur le pont gallo-romain des quinze arches, vestige émergé du lac aveyronnais de Pareloup ?

David Goldfarb, confronté à des révélations familiales qui dépassent son entendement, est amené à se poser une question existentielle : suis-je le fils de mon père ?

En filigrane, ce roman aborde le thème du mythe, du faux-semblant. Ce que nous savons du monde qui nous entoure est-il la réalité ? Ou n’est-ce qu’un artefact qui nous aveugle et masque la vérité ?

Découvrez sans plus attendre ce roman historique dans lequel chacun cherche à connaître la vérité sur soi et sur ceux qui l'entourent.

EXTRAIT

Il faisait beau en ce début mai, la nature explosait, le muguet sauvage tapissait les sous-bois, les passereaux s’égosillaient, la douceur incitait à l’indolence, à l’insouciance et à la sérénité. Les rigueurs de l’hiver n’étaient plus qu’un mauvais souvenir. Les soldats de la ligne Maginot se requinquaient après des jours passés à grelotter tout au long du chapelet défensif qui s’étirait le long de la frontière allemande, belge et luxembourgeoise. Depuis plus de huit mois, la routine militaire prévalait, la guerre de positions s’installait.

La rupture fut brutale.

J’écoutais Radio Luxembourg, ma station préférée, ce soir du vendredi 10 mai quand le speaker a annoncé l’offensive de l’armée allemande en Belgique, à l’aube. Le front avait cédé sur le canal Albert, au nord-est de Liège. Répondant à l’appel du roi Léopold III, les armées française et anglaise s’étaient portées à l’attaque pour affronter l’ennemi sur le territoire belge.

Le week-end serait radieux, le temps était encore à l’insouciance pour nous, les civils. Je me souviens avoir dit à mon épouse : « Cette fois, c’est pour de bon, ça ne va pas traîner. Bientôt, ce monsieur Hitler sera mis à la raison ». Elle s’est tue, mais j’ai lu l’inquiétude dans ses yeux.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Daniel Braud, est établi dans la métropole nantaise, il est l’auteur de plusieurs polars, de romans et recueils historico-régionaux qui font aussi la part belle à sa région. Après Le cri de la Madone et Matricule 50820, voici son troisème roman aux éditions Ex Aequo. L'auteur est membre du collectif des Romanciers Nantais et contributeur aux recueils de nouvelles proposés par le groupe.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 223

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Table des matières

Résumé

Juillet 1993

CAHIER I

Juin 1945

Mai 1940

Juin 1940

1942

1943 - 1945

1946

1952

1960

Mercredi 15 février 1961

Jeudi 16 février 1961

CAHIER II

1932 - 1937

1937 - 1939

Mai 1940

Mardi 28 février 1961

Dimanche 5 mars 1961

Dimanche 12 mars 1961

Lundi 13 novembre 1961

Mardi 5 décembre 1961

Mercredi 5 mai 1971

Samedi 30 mars 1991

Vendredi 1er janvier 1993

ÉPILOGUE

Juillet 1993

Dans la même collection

Résumé

Mai 1940 : Samuel Goldfarb, sa femme Martina et son fils David fuient l’avancée allemande sur les routes de l’exode. Ils trouvent refuge au Monastère, dans les faubourgs de Rodez, au sein d’une famille aveyronnaise.

Hiver 1943 : Samuel contribue à la parution de Combat, journal de la Résistance, dans une imprimerie clandestine ruthénoise de la rue de l’Embergue.

Printemps 1944 : Martina, artiste peintre, réalise un tableau bucolique du Mas Capel, petit hameau aveyronnais du plateau du Lévézou, appelé à servir de point de ralliement à un groupe de maquisards locaux.

La paix revenue, les Goldfarb reprennent une existence banale à Paris jusqu’à la survenue d’un événement imprévisible qui va bouleverser la donne.

Qui est vraiment Samuel Goldfarb ? Que s’est-il réellement passé sur les routes de l’exode en mai 1940 ? Est-il cet étranger démasqué par une de ses conquêtes de jeunesse ?

Martina Goldfarb, femme libre, n’est-elle qu’une artiste peintre de talent ? Sa volonté inébranlable de protéger sa famille peut-elle la conduire jusqu’au meurtre sur le pont gallo-romain des quinze arches, vestige émergé du lac aveyronnais de Pareloup ?

David Goldfarb, confronté à des révélations familiales qui dépassent son entendement, est amené à se poser une question existentielle : suis-je le fils de mon père ?

En filigrane, ce roman aborde le thème du mythe, du faux-semblant. Ce que nous savons du monde qui nous entoure est-il la réalité ? Ou n’est-ce qu’un artefact qui nous aveugle et masque la vérité ?

Daniel Braud, est établi dans la métropole nantaise, il est l’auteur de plusieurs polars, de romans et recueils historico-régionaux qui font aussi la part belle à sa région.

Après Le cri de la Madone et Matricule 50820 voici son troisème roman aux éditions Ex Aequo.

L'auteur est membre du collectif des Romanciers Nantais et contributeur aux recueils de nouvelles proposés par le groupe.

Daniel Braud

La quinzième arche

Roman historique

ISBN : 9782378734909

Collection Hors Temps : 2111-6512

Dépôt légal : novembre 2018

© couverture Ex Æquo

© 2018 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de

traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays.

Toute modification interdite.

Éditions Ex Æquo

6 rue des Sybilles

88370 Plombières les Bains

www.editions-exaequo.com

Juillet 1993

Gare de péage de Virsac.

La montre de bord indique 17 h 20. Je récupère le ticket coincé derrière le pare-soleil et je passe comme une fleur, le sourire de la guichetière en prime. Je déchante rapidement, le bouchon commence après la descente du pont d’Aquitaine. C’est l’heure de la pleine bourre sur le périph de Bordeaux. Prendre mon mal en patience et rester zen, pas le choix ! L’arrivée à Salles-Curan prévue avant 22 heures risque bien d’être retardée. Peut-être qu’en sortant à Montauban, je pourrai rattraper le temps perdu. J’aviserai au feeling en vue de la bretelle.

Pour l’heure, ma femme Sarah et moi sommes complètement englués dans le flot des Girondins qui rentrent du boulot ou qui migrent déjà vers les plages du bassin d’Arcachon pour échapper à la chaleur précoce de ce début juillet. Conduite mécanique par à-coups. Mon cerveau déconnecte. Mes pensées vagabondent. Elles vont vers mon père, sa maladie, ses derniers jours et ses révélations, tout ça. Un mois avant sa mort. Le jour de l’an, il m’avait avoué le peu de temps qu’il lui restait à vivre, j’avais aussitôt décidé de passer le week-end suivant avec lui, à Nantes.

Nous avions dîné tôt. Un repas frugal pris sur la table de la cuisine. Il s’est tourné vers moi, m’a regardé dans les yeux.

— J’ai des choses à te dire.

— Graves ?

— Importantes. Surtout pour toi.

Il s’est levé péniblement pour aller chercher ses trésors dans le placard de l’entrée.

Je suis tombé des nues quand il m’a montré le tableau peint par ma mère, un tableau champêtre que je n’avais jamais vu. D’un étui de cuir marron tout craquelé, il a sorti une vieille photo sépia d’un trio – une femme et deux hommes, dont un militaire – assis sur une moto en compagnie d’un chat noir. Un minuscule entrefilet jauni mal découpé dans un journal non identifié s’est échappé et a voleté jusque sur le formica. Il m’a mis entre les mains deux petits cahiers, ces anciens cahiers d’écolier bardés de tables de multiplication au verso de la couverture, les pages noircies de son écriture anguleuse. Au recto, à la suite de la mention Appartenant à, il avait simplement écrit Cahier I et Cahier II.

Il a balbutié :

— Le récit de ma vie. Mon dernier cadeau.

Il a commencé à parler, à me raconter l’histoire de cette peinture bucolique aux couleurs vives et violentes, tendance fauvisme, celle de la photo fanée et de l’entrefilet fripé. Je suis allé de surprise en surprise. Sa confession m’a laissé sans voix, incrédule. Je n’ai pu que bredouiller « c’est pas possible, tu me racontes n’importe quoi ».

Et pourtant…

Ce soir-là, je n’avais entendu que des bribes de sa vie passée. Ce que j’ai découvert à la lecture de son récit est encore plus extraordinaire et stupéfiant que tout ce qu’il venait de m’apprendre.

Je m’appelle David Goldfarb. J’ai cinquante-trois ans. Je suis en route pour l’Aveyron avec ma femme Sarah pour écrire ce que j’espère être la dernière page des petits cahiers d’écoliers de mon père. La première l’a été sur le cahier I, quand j’avais cinq ans, au printemps de 1945.

Son incroyable histoire a commencé au mois de mai 1940.

Juin 1945

En ce dimanche caniculaire de fin juin 1945, le peuple de Paris suffoque, s’ébroue, renaît, reprend goût à la vie. Les cinq ans qui viennent de s’écouler ont été emplis de haine, de dangers et d’atrocités. Épouvantables. La folie de l’humanité s’est une fois de plus manifestée avec toute la barbarie dont sont capables les pires de ses représentants. Pour nous, les Juifs, ce furent des temps d’injustices, d’infamies, de rafles et de déportations. Très vite, il nous a fallu apprendre la prudence, la dissimulation, la survie. Et la résistance. Impossible alors de laisser une trace écrite de nos activités, de notre volonté de résilience. Trop dangereux. Il y allait de notre existence.

Aujourd’hui, j’ai décidé de témoigner, de raconter ce que furent pour nous, les Goldfarb, ces cinq années de combat. Et puis, sans doute, me viendra-t-il ensuite l’envie de poursuivre, sur mes cahiers d’écolier, le récit de nos vies jusqu’à mes derniers mots, tant que je serai capable de les coucher sur le papier et de tenir un stylo-plume.

Je me nomme Samuel Goldfarb, je suis le fils de Jacob et de Simone Goldfarb et j’ai épousé Martina Ackerman en juin 1938 à Sedan, la ville où tous deux avons vu le jour. Elle avait vingt-cinq ans, j’en avais vingt-quatre. Ma femme et moi sommes juifs, comment le cacher avec des patronymes pareils, parfaitement athées tous les deux malgré le poids de la religion dans nos familles respectives, tous descendants d’aïeux ashkénazes d’Europe Centrale. Une semaine après notre mariage, nous sommes partis nous établir à Hirson, dans l’Aisne, où m’attendait un poste de cheminot sur la ligne de chemin de fer qui relie Guise à cette petite ville du Nord de la France. Notre fils David y est né un an et demi plus tard, le 9 janvier 1940.

Au début du mois de septembre 1939, la France et le Royaume-Uni ont déclaré la guerre à l’Allemagne. La mobilisation générale n’a pas voulu de moi à cause de ma situation familiale de fils unique d’une veuve de la Grande Guerre. Mon père Jacob a été tué en octobre 1918, presque à la veille de l’armistice. Je suis donc resté à la gare d’Hirson pendant toute la période de la « drôle de guerre », où, à part quelques mouvements de troupe, il ne s’est pas passé grand-chose.

Jusqu’au mois de mai 1940.

Mai 1940

Il faisait beau en ce début mai, la nature explosait, le muguet sauvage tapissait les sous-bois, les passereaux s’égosillaient, la douceur incitait à l’indolence, à l’insouciance et à la sérénité. Les rigueurs de l’hiver n’étaient plus qu’un mauvais souvenir. Les soldats de la ligne Maginot se requinquaient après des jours passés à grelotter tout au long du chapelet défensif qui s’étirait le long de la frontière allemande, belge et luxembourgeoise. Depuis plus de huit mois, la routine militaire prévalait, la guerre de positions s’installait.

La rupture fut brutale.

J’écoutais Radio Luxembourg, ma station préférée, ce soir du vendredi 10 mai quand le speaker a annoncé l’offensive de l’armée allemande en Belgique, à l’aube. Le front avait cédé sur le canal Albert, au nord-est de Liège. Répondant à l’appel du roi Léopold III, les armées française et anglaise s’étaient portées à l’attaque pour affronter l’ennemi sur le territoire belge.

Le week-end serait radieux, le temps était encore à l’insouciance pour nous, les civils. Je me souviens avoir dit à mon épouse : « Cette fois, c’est pour de bon, ça ne va pas traîner. Bientôt, ce monsieur Hitler sera mis à la raison ». Elle s’est tue, mais j’ai lu l’inquiétude dans ses yeux. Elle est comme ça, Martina, discrète, sans jamais un mot de trop quand il n’en vaut pas la peine, mais une lionne quand il s’agit de défendre ses droits, sa famille, sa vie. Tout le contraire du stéréotype de l’artiste qu’elle est pourtant. Martina peint. Joliment. Divinement selon mon jugement de béotien. Un paysage, un objet, un animal parfois, à première vue pour moi sans grand intérêt, se transforme par magie sur sa toile en quelque chose de lumineux, de fascinant, d’admirable. Je suis subjugué par sa créativité et son talent. Et puis, elle est séduisante, Martina. D’une beauté classique à la chevelure brune abondante qu’elle aime ramasser en chignon, plutôt élancée, svelte, petites lunettes cerclées, correctrices de sa myopie congénitale, qui lui donnent cet air perpétuellement étonné. Je me demande quelquefois pourquoi elle m’a choisi, moi qui suis d’un physique passe-partout, affublé d’une gaucherie naturelle, d’une calvitie naissante et sans réelle appétence artistique.

Ce soir-là, quand j’ai lu l’inquiétude dans ses yeux, j’ai ravalé mon optimisme. Un terrible doute s’est insinué dans mon esprit en pensant que, peut-être, elle voyait juste. La suite des événements allait lui donner raison. La guerre est cruelle, impitoyable, inhumaine.

La résistance acharnée de l’armée belge ne fut qu’un feu de paille. La déferlante allemande prit aisément le dessus. Les premiers réfugiés belges entamèrent leur longue procession sur les routes de l’exode. Les troupes franco-anglaises furent rapidement mises en déroute et durent se replier.

Les bulletins d’information spéciaux se succédaient sans désemparer à la radio. Le speaker annonçait les mauvaises nouvelles du front à un rythme effréné. Le 12 mai, déjà, les Allemands franchissaient la frontière au nord de Sedan. Des Français, fuyant devant l’occupant, se joignirent aux Belges sur le chemin de l’exode. La question de notre avenir à Hirson se posa brutalement, impérativement. Fallait-il rester au risque d’être embarqués dans la tourmente de la guerre ? Ou fuir et affronter les dangers d’une migration vers une destination inconnue ? Quand, le 14 mai, la radio annonça que Sedan était tombée, que des troupes allemandes remontaient vers le nord-ouest, ce fut, comme souvent, Martina qui prit le taureau par les cornes et dicta sa décision.

— Il faut partir, Samuel. Vite. C’est maintenant ou jamais. La vie va devenir infernale, ici.

— Tu crois ?

— J’en suis sûre. Tu as envie de rester au milieu des combats, de subir la mitraille et les bombardements ?

Elle n’a pas eu beaucoup de mal à me convaincre. Peser le pour et le contre n'a duré qu’un instant. À vrai dire, j’étais soulagé qu’elle ait pris les devants en m’épargnant de formuler cette décision difficile qui mûrissait dans ma tête depuis deux jours.

— Tu as raison. Il est encore temps de partir, mais il faut faire vite. Nous allons prendre le train jusqu’à Liart, et après, nous aviserons pour continuer vers le sud. Avec ma carte de cheminot, on passera partout. Et…

— Non, Samuel. Les trains, c’est trop dangereux, surtout avec un bébé de cinq mois. Tu penses bien que les gares et les convois ferroviaires vont être des cibles prioritaires pour les Boches. Leurs avions vont s’en donner à cœur joie. J’ai une solution de rechange.

— Une autre solution, laquelle ?

— Le tandem. C’est peut-être plus fatigant, mais c’est moins risqué.

Le tandem ! Une fois de plus, ma femme venait de me prendre au dépourvu !

La naissance de notre fils David au mois de janvier dernier nous avait contraints à renoncer à nos bicyclettes, celles que nous enfourchions volontiers pour de longues balades dans les environs d’Hirson, quand nous partions à la découverte de la région. Lorsque le ventre de Martina s’était arrondi, elle s’était inquiétée, m’avait dit regretter que nos promenades à vélo ne soient bientôt plus possibles dans son état et, plus tard, avec notre bébé.

Le hasard s’en était mêlé, à l’occasion d’une conversation banale avec un collègue de travail. Quand je lui avais fait part de notre déception de devoir prochainement remiser nos bicyclettes, il m’avait répondu avec un sourire : « Je possède un tandem à trois places dont je n’ai plus l’utilité depuis que ma petite dernière a attrapé ses quatre ans. Si tu veux, je te l’échange contre tes deux vélos ». Dédaignant mon incrédulité devant l’existence d’un tel engin, il avait éludé mes questions en me proposant de venir découvrir l’oiseau rare, chez lui, le lendemain soir. J’en étais resté baba ! Mon collègue avait inventé le sidecar pour tandem, que l’on aurait pu avantageusement rebaptiser « sidecycle ». « C’est moi qui l’ai fait », s’était-il vanté devant ma stupéfaction teintée d’une réelle admiration. À l’aide d’un système de fixation astucieux, il avait accolé à l’arrière d’un tandem en bon état, la coque rigide d’un landau dotée par ses soins d’une roue de bicyclette, avec garde-boue s’il vous plaît, et coiffée d’une protection vitrée montée sur charnières pour abriter des intempéries un bébé passager et permettre à ses parents de l’y installer facilement. L’affaire fut conclue sur le champ. L’échange eut lieu le jour suivant : son tandem amélioré contre nos deux vélos.

Quand notre fils David eut atteint ses quatre mois, nous avions estimé, un peu inquiets toutefois de ses réactions, qu’il était temps de lui faire goûter les joies de la balade en « sidecycle ». Nos craintes s’étaient envolées dès les premiers tours de pédale, il n’avait montré aucune appréhension, avait même semblé ravi de cette équipée improbable. Rassurés, nous avions repris avec plaisir nos promenades cyclistes dans la campagne hirsonnaise.

C’était au mois d’avril 1940.

Un mois plus tard, il ne s’agissait plus de flâneries champêtres. Martina me proposait de fuir l’occupant sur ce tandem en compagnie d’un quasi nouveau-né. Une gageure ! Et où aller ? La question de la destination se posait, évidemment ! J’en fis la remarque à Martina. Et, une fois de plus, elle me surprit.

— Ça aussi, j’y ai pensé. Et depuis un bon moment déjà.

— Que veux-tu dire ?

— Tu sais que je corresponds régulièrement avec Jeanne, ma copine du lycée de Sedan. Nous étions comme deux sœurs.

— J’aurais du mal à l’ignorer, au vu du nombre de lettres que vous échangez.

— Tu sais également qu’elle a suivi ses parents en Aveyron quand son père a été muté là-bas. Et qu’elle s’y est mariée.

— Évidemment que je suis au courant, tu m’en parles assez souvent. Depuis le temps, j’ai même l’impression de la connaître.

— Eh bien tu pourrais prochainement la voir en chair et en os, si tu es d’accord.

— Comment ça ?

— J’ai pris mes précautions, figure-toi. Je lui ai demandé, dès le mois d’octobre dernier, au cas où la situation tournerait mal, si elle et son mari pourraient nous héberger, là-bas en Aveyron. J’ai pensé que plus loin nous serions de l’Allemagne, mieux ce serait. Et ils ont accepté. Je ne t’en avais pas parlé car tout semblait stabilisé, et puis j’avais un peu peur que tu te moques. Alors, qu’en dis-tu ? On part pour Le Monastère ?

— Le monastère ? Qu’est-ce que…

— Oui, Le Monastère, avec des majuscules. C’est le nom de la commune où ils habitent, dans les faubourgs de Rodez. J’ai regardé sur le calendrier des Postes, c’est à environ huit cents kilomètres d’ici. Si on arrive à en faire une soixantaine par jour, on en aura pour à peu près deux semaines.

J’étais ébahi ! Comment avais-je été assez inconséquent pour ne rien anticiper ? La rationalité de Martina me sautait à la figure. C’était un projet fou, mais que pouvais-je réfuter ? Je n’avais aucune proposition alternative. Elle a profité de mon désarroi pour enfoncer le clou.

— Et puis j’ai tout prévu. Depuis deux jours, j’ai préparé notre départ pendant que tu étais au travail. Nos deux sacs à dos, ta valise en bois et des victuailles qui nous permettront de tenir un bout de chemin. J’ai fait le tri et pris le strict nécessaire. Si nous arrivons à bon port, nous aviserons avec l’argent de nos économies que j’ai retiré à la caisse d’Épargne. Alors ?

J’ai déposé les armes. L’évidence ! Je ne pouvais que me rendre à ses raisons. J’ai murmuré, la gorge un peu nouée : « tu as raison. Partons. Foutons le camp d’ici, en tandem. »

Je l’ai serrée dans mes bras longuement, tendrement, pour exorciser la pointe d’angoisse qui nous taraudait le cœur. Notre futur était incertain.

Nous avons passé toute la journée du 15 mai à peaufiner notre projet de fuite, à régler les détails, à boucler les derniers préparatifs, à prévoir un itinéraire. Mon idée, à laquelle Martina s’était ralliée, était d’éviter les grands axes, de choisir plutôt les routes de campagne que je jugeais moins dangereuses – l’avenir se chargerait de me démentir –, de piquer vers le sud avec comme étapes principales Reims, Troyes, Bourges, Limoges, Brive-la-Gaillarde, Decazeville et enfin Rodez, ou plutôt Le Monastère. Cela n’avait rien d’une promenade de santé. L’évidence de la longueur et de la difficulté du parcours m’avait un peu effrayé, avait semé le doute dans mon esprit, mais je m’étais astreint à faire bonne figure, à ne pas sembler vouloir revenir sur notre décision commune de quitter Hirson pour des cieux plus cléments. Nous partirions, il le fallait.

Dans la matinée du 16, harnachés de nos sacs à dos, nous enfourchions notre tandem. David, notre fils, était installé dans le side qui, accessoirement, faisait aussi office de garde-manger. Nous y avions stocké toutes nos provisions de route dans l’espace disponible aux pieds du bébé. Sur le porte-bagages, j’avais solidement arrimé ma vieille valise en bois avec des tendeurs. Martina y avait entassé tout ce que nous pouvions emporter, y compris ses pinceaux et son indispensable boîte de peinture. Empilés dessus, ficelés, deux sacs de voyage pleins à craquer complétaient l’échafaudage. Une petite sacoche en cuir, accrochée à deux anneaux métalliques, se balançait derrière la selle de la passagère. Elle contenait tout le nécessaire de réparation d’une éventuelle crevaison : démonte-pneu, râpe à chambre à air, rustines et tube de dissolution.

J’ai rapidement pris la mesure d’une difficulté majeure à laquelle nous allions être confrontés : l’encombrement des routes ! Dès la sortie d’Hirson, quand nous avons bifurqué vers Bucilly, nous nous sommes trouvés englués dans une cohorte hétéroclite de fuyards. À pied, en automobile, en motocyclette, à vélo, en charrette à cheval, le sauve-qui-peut – des femmes, des hommes, des vieillards, des enfants – serpentait en un long ruban vers le sud, surchargé de ballots, de paquetages, d’ustensiles divers et variés, de meubles parfois. La progression était malaisée, la largeur du tandem amélioré ne facilitait pas notre avance, je me frayais difficilement un passage entre les chicanes de toute nature : des voitures, déjà, tombaient en panne, des piétons, exténués, stationnaient au bord de la route, des charrettes encombraient le chemin. Nous avons traversé Besmont en début d’après-midi et sommes arrivés en vue d’Iviers alors que le jour déclinait. Une vingtaine de kilomètres parcourus seulement depuis notre départ d’Hirson. À ce rythme, notre tableau de marche, de pédalage plutôt, était largement compromis. Atteindre Rodez en un temps raisonnable devenait improbable. C’était d’autant plus oppressant qu’une menace inquiétante pesait sur nous : le grondement sourd de la guerre nous suivait à la trace, gagnait même du terrain sur nous, le bruit de la canonnade se rapprochait, s’intensifiait. À plusieurs reprises, des survols d’avions frappés de la croix gammée avaient semé la panique dans la colonne de fuyards, sans heureusement lui faire subir la mitraille. Ce n’était, hélas, que partie remise.

J’ai cherché un endroit tranquille pour passer la nuit, pour nous éloigner de la masse. Après avoir dépassé le bourg d’Iviers, j’ai aperçu l’entrée d’un chemin de terre, sur la droite de la route, porteur d’une petite pancarte en bois sur laquelle l’inscription manuscrite Bon repos était devenue difficile à déchiffrer. Le destin nous faisait de l’œil, je n’ai pas hésité, j’ai engagé le tandem sous la ramure. Matilda et moi avons dû rapidement mettre pied à terre, les ornières de boue desséchée faisaient tant brimbaler notre trois-roues que tenir en selle et pédaler relevaient de l’exploit. Quelques centaines de mètres plus loin, nous sommes parvenus devant une bâtisse en pierre, couverte d’ardoises et fermée d’un imposant portail en bois. Bergerie, étable, grange ? Peu importait, il s’agissait d’un refuge accueillant pour passer la nuit à l’abri.

Je me suis avancé en éclaireur. Le vantail s’est ouvert en grinçant quand je l’ai poussé. J’ai juste eu le temps d’apercevoir un empilement de bottes de foin qui occupait le fond du bâtiment avant de me trouver face à trois hommes en tenue militaire, la vareuse et les godillots crottés. Pas spécialement menaçants, plutôt circonspects. L’un d’eux, un rondouillard aux joues enluminées, m’a apostrophé d’un « qu’est-ce que vous voulez ? » peu amène. J’ai expliqué au petit groupe qui nous étions, d’où nous venions, le tandem, le bébé, l’exode sur les routes dangereuses. Quand j’ai demandé si nous pouvions partager leur gîte pour la nuit, le grassouillet s’est radouci, s’est fendu d’un « hon, hon » de bon aloi. Nous nous sommes tous retrouvés, un peu plus tard, assis en cercle à même le sol, pour faire connaissance et échanger les dernières informations dont nous disposions. Martina, un peu à l’écart, s’occupait de David, lui donnait le sein.

Ils m’ont raconté. L’attaque en Belgique. La riposte allemande, terriblement efficace. Les blessés et les morts. Le repli inévitable avant la débâcle et la débandade. La longue marche à travers bois et halliers, coupés du gros de la troupe et harcelés par l’avant-garde ennemie. Ils appartenaient au 19e escadron du Train, avaient pour objectif de rejoindre Paris, le quartier Fontenoy, leur casernement habituel.

Le lourd vantail de bois s’est ouvert, un homme qui tenait sa bicyclette par le guidon est entré et nous a demandé s’il pouvait passer la nuit avec nous, dans la grange. Il nous a dit qu’il venait de Sedan, qu’il avait quitté la ville quand elle était tombée aux mains des Allemands, qu’il fuyait vers l’ouest en espérant atteindre Nantes où résidait quelqu’un de sa connaissance qui pourrait l’héberger. Comment aurions-nous pu lui refuser notre sommaire hospitalité ? Nous avons dîné tous ensemble sans grand appétit. Martina semblait troublée, pas dans son assiette, distante même. J’ai attribué son état aux difficultés de notre expédition impromptue. La journée avait été rude, il nous tardait de sombrer dans un sommeil réparateur.

Martina, David et moi nous sommes installés au fond de la grange, sur une balle de foin, les militaires se sont regroupés près du portail, en compagnie du dernier arrivant, pour parer à toute éventualité. J’ai dormi comme une masse jusqu’au petit matin.

Jusqu’à l’apocalypse.

L’explosion a été monstrueuse, terrifiante, tellement inattendue. L’aviation allemande bombardait. Notre abri venait de recevoir un coup direct, une grande partie du toit avait volé en éclats, le portail avait disparu, tout le pan de mur avant s’était effondré. Un nuage de poussière nimbait l’atmosphère. Nous étions tous trois indemnes. Notre tandem aussi. Un miracle ! Je me suis précipité pour secourir les soldats. Une vision dantesque ! Ils étaient en partie ensevelis sous les éboulis, le corps du rondouillard n’avait plus de jambes, les deux autres avaient été écrasés sous les pierres et les madriers soufflés par l’explosion. Quant à notre dernier compagnon d’infortune, son visage n’était plus qu’une bouillie sanguinolente, inidentifiable. Morts. Tous les quatre. Martina, choquée, s’est mise à sangloter. Je l’ai serrée dans mes bras. Terrorisés, nous nous sommes littéralement enfuis de ce sinistre endroit pour nous retrouver dans le chemin bosselé encadré de haies vives. Quand la grange a été hors de notre vue, j’ai arrêté de pousser le tandem et je me suis retourné vers Martina qui suivait à deux pas en réprimant ses larmes.

— Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous n’arriverons jamais jusqu’à Rodez par la route. Crois-moi, il vaut mieux prendre le train, même si c’est dangereux.

— Oui, a-t-elle murmuré, je ne veux plus jamais revivre ce que nous venons de connaître.

J’ai sorti la carte de notre périple. Rapide consultation. J’ai sans difficulté convaincu Martina de parcourir en tandem la quarantaine de kilomètres qui nous séparaient de la gare de Rethel en espérant que les Allemands n’y soient pas avant nous. Nous ignorions, à ce moment-là, que l’offensive allemande se portait vers l’ouest, vers la Manche pour encercler les armées française et anglaise, laissant un répit bienvenu aux fuyards vers le sud dont nous étions. Nous sommes repartis. Le flot de réfugiés, sur la grand-route, s’était un peu réduit, le gros de la troupe était passé, notre progression s’en trouvait facilitée, nous sommes arrivés en vue de Rethel au milieu de l’après-midi.

À la gare, je me suis adressé à un de mes collègues en lui montrant ma carte de circulation SNCF. La solidarité cheminote n’est pas un vain mot ! Un train qui stationnait sur la voie principale était en partance pour Paris. Il nous a immédiatement invités à y grimper. Je n’ai pas hésité une seconde. Sans rechigner et sans autre formalité, il m’a aidé à charger le tandem et tout notre barda dans le fourgon à bagages accroché en queue de convoi et m’a conseillé d’y faire le trajet avec ma femme et mon fils pour surveiller notre bien et éviter la foule dans les wagons de voyageurs bondés. Dix minutes plus tard, la locomotive à vapeur s’ébranlait en fumant et ahanant. Nous étions en route pour la capitale. Nous sommes arrivés à la gare du Nord en début de soirée. Là encore, j’ai pu apprécier l’esprit de camaraderie qui règne à la SNCF. Dès que j’ai fait état de mon appartenance à « la famille », on nous a aussitôt proposé de passer la nuit dans une des chambres de service, habituellement réservées aux cheminots en transit.