9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: 50Minutes.fr

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Grands Événements

- Sprache: Französisch

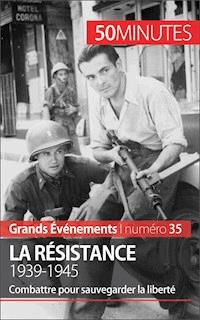

Découvrez enfin tout ce qu’il faut savoir sur la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale en moins d’une heure !

Le 1er septembre 1939, l’Allemagne envahit la Pologne, déclenchant la Seconde Guerre mondiale. Loin de s’arrêter là, la

Wehrmacht continue son avancée à travers l’Europe et se rend maître de nombreux pays européens. La population y est presque asservie et doit se résoudre à respecter de très nombreux règlements sous peine d’encourir des peines pouvant aller jusqu’à la mort. Si certains choisissent la voie de la collaboration ou de l’attentisme, d’autres se soulèvent afin de préserver la liberté. Aux quatre coins de l’Europe, on voit apparaître des réseaux qui s’organisent peu à peu afin de mener des actions en commun. Qu’il s’agisse de la distribution de tracts, de la protection des minorités pourchassées ou encore de la mise en œuvre d’actions de sabotage, tout est réalisé pour que l’Europe soit libérée du joug allemand. Mais le prix à payer pour les résistants est lourd et nombreux sont ceux qui y perdront la vie.

Ce livre vous permettra d’en savoir plus sur :

• Le contexte de l’époque

• Quelques grandes figures de la Résistance

• La Résistance

• Ses répercussions

Le mot de l’éditeur :

« Dans ce numéro de la collection 50MINUTES|Grands Événements, Stéphanie Simonnet nous plonge au cœur de l’Occupation allemande et nous fait découvrir l’héroïsme de ces personnes qui n’ont pas hésité à s’insurger contre l’envahisseur nazi au péril de leur vie. S’ils ne sont qu’une poignée au début, peu à peu les rangs de la Résistance grossissent, et diverses actions sont mises en œuvre afin de repousser les Allemands. Mais qui sont-ils et comment s’y sont-ils pris ? » Stéphanie Dagrain

À PROPOS DE LA SÉRIE 50MINUTES | Grands Événements

La série « Grands Événements » de la collection « 50MINUTES » aborde plus de cinquante faits qui ont bouleversé notre histoire. Chaque livre a été pensé pour les lecteurs curieux qui veulent tout savoir sur un sujet précis, tout en allant à l’essentiel, et ce en moins d’une heure. Nos auteurs combinent les faits, les analyses et les nouvelles perspectives pour rendre accessibles des siècles d’histoire.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 39

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

LA RÉSISTANCE DURANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Quand ? De 1939 à 1945.

Où ? Dans la quasi-totalité de l’Europe.

Contexte ? La Seconde Guerre mondiale et l’occupation allemande.

Quelques protagonistes importants ?

Charles de Gaulle, général et homme d’État français (1890-1970).

Jean Moulin, homme politique et résistant français (1899-1943).

Witold Pilecki, militaire et résistant polonais (1901-1948).

Libertas Schulze-Boysen, journaliste et résistante allemande (1913-1942).

Répercussions ? Si la Résistance a participé au succès des différentes actions menées par les Alliés en vue de libérer l’Europe de l’envahisseur nazi, les pertes sont extrêmement lourdes pour un résultat parfois assez mitigé.

Si l’on peut placer sous la même bannière le maquisard, le diffuseur de la presse clandestine, le saboteur gaulliste et la religieuse cachant dans son couvent des enfants juifs, le mouvement qui les rassemble n’en est que plus complexe à décrire. Définir la Résistance est en effet un exercice périlleux tant les engagements et les expériences vécues sont variés dans l’Europe occupée par les Allemands entre 1939 et 1945. Pour l’historien François Bédarida (1926-2001), il s’agit de « l’action clandestine menée, au nom de la liberté de la nation et de la dignité de la personne humaine, par des volontaires s’organisant pour lutter contre la domination […] de leur pays par un régime nazi ou fasciste » (« L’histoire de la Résistance. Lectures d’hier, chantiers de demain », in Vingtième Siècle, Paris, juillet-septembre 1986). Cette définition a le mérite de mettre en évidence le caractère pluriel du phénomène. Mais pourquoi ces volontaires ont-ils fait le choix d’entrer en résistance ? Qui sont-ils ? Comment s’y sont-ils pris et quelles ont été les conséquences de leur action ?

CONTEXTE

LES DÉBUTS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Le conflit débute le 1er septembre 1939, suite à l’invasion de la Pologne par l’Allemagne. Cet événement provoque l’entrée en guerre de la France et du Royaume-Uni contre les pays de l’Axe (l’Allemagne nazie, l’Italie fasciste et, à partir du 27 septembre 1940, l’empire du Japon), et ceci en application d’un traité militaire d’assistance mutuelle signé avec la Pologne en 1921. Les années qui suivent, l’Allemagne qui multiplie les victoires sur les Alliés semble invincible. En avril 1940, le Danemark et la Norvège sont envahis. En mai, c’est au tour du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas. Au mois de juin, l’armée française est écrasée par la Wehrmacht (armée allemande). En septembre 1940 puis en avril 1941, Hitler (1889-1945) envahit l’Égypte, la Yougoslavie et la Grèce pour prêter main-forte à l’Italie de Mussolini en déroute dans ces contrées. Au mois de juin, c’est l’Union soviétique qui est attaquée, elle qui était épargnée jusque-là par le pacte germano-soviétique (accords signés entre le IIIe Reich et l’URSS de Staline concernant la neutralité en cas de conflit entre les deux parties et les puissances occidentales).

Photo de troupes allemandes entrant à Prague en 1939.

À l’origine de ce conflit, les historiens avancent trois grandes causes. D’une part, le règlement insatisfaisant de la Première Guerre mondiale (1914-1918) par des traités de paix, et notamment celui de Versailles, qui suscite rancœur, frustrations et désirs de reconquête chez les vaincus comme chez certains vainqueurs. D’autre part, les conséquences de la crise de 1929 dans les économies fragilisées des anciens belligérants de la Grande Guerre : le chômage et la récession facilitent l’arrivée au pouvoir des nationalistes fascistes (Italie) et nazis (Allemagne), qui mettent en place des politiques d’armement pour tenter de sortir du marasme dans lequel leur pays est plongé. Enfin, les idéologies mises en avant par ces États totalitaires sont en opposition totale avec les démocraties alliées qui redoutent les effets des ambitions expansionnistes et hégémoniques qui animent l’Allemagne et l’Italie.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Signé le 28 juin 1919 par l’Allemagne et les Alliés à l’issue de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles est l’objet de multiples critiques de la part des contemporains et ne sera d’ailleurs pas ratifié par les États-Unis. Les clauses prévues sont en effet beaucoup trop sévères à l’égard des perdants, ce qui exacerbe plus encore leur rancœur. L’Allemagne se sent particulièrement humiliée, d’autant plus qu’elle n’est même pas invitée aux conférences visant à préparer la paix.

Ce traité qualifié de diktat par les Allemands fait d’eux les seuls responsables du conflit et leur impose le versement de 132 milliards de marks-or à la France et à la Belgique au titre de réparations. De plus, le pays perd 68 000 km² de son territoire, dont l’Alsace et la Lorraine (annexées en 1870), une partie de la Prusse orientale démantelée au profit de la Pologne qui gagne ainsi un accès à la mer par le corridor de Dantzig, et la totalité de ses colonies en Afrique. Sa puissance militaire est également anéantie.