Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gedisa Editorial

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

Una apasionante y vertiginosa obra que reconstruye la historia y el destino de algunos comediantes judíos que, en la década de 1930, dieron al cabaret y al espectáculo centroeuropeo, y en particular al berlinés, su grandeza legendaria. La suerte de estos artistas quedó truncada inexorablemente por la llegada de Hitler al poder. Expulsados de los escenarios que habían dominado, recluidos en los guetos o deportados a los campos de exterminio, los cómicos judíos siguieron actuando en condiciones cada vez más dramáticas y kafkianas. La comedia no era sólo una obligación sino una verdadera necesidad, pues para poder sobrevivir debían entretener y hacer reír a sus verdugos. Los periplos personales de Kurt Gerron, Max Ehrlich o Paul Morgan, entre otros, se convierten así en la ocasión para reflexionar sobre el humor y la resiliencia, y el teatro del absurdo. Asimismo, aportan nuevas informaciones y perspectivas acerca de un capítulo poco conocido de la Shoah y la cultura del siglo xx.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 479

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Título original del italiano: Ridere rende liberi

© 2016 Quodlibet Srl

© De la traducción: Álvaro García-Ormaechea Castrillo

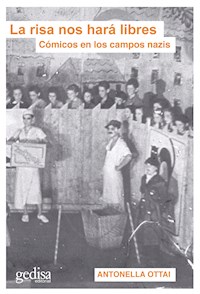

Imagen de cubierta: © Yad Vashem Photo Archive, Jerusalem. 2977_170c

Cubierta: Equipo Gedisa

Primera edición: enero de 2020, Barcelona

Derechos reservados para todas las ediciones en castellano

© Editorial Gedisa, S.A.

Avenida del Tibidabo, 12, 3º

Tel.: 93 253 09 04

08022 Barcelona, España

http://www.gedisa.com

Preimpresión: Editor Service, S.L.

Diagonal 299, entresuelo 1ª

Tel. 93 457 50 65

08013 Barcelona

http://www.editorservice.net

La traducción de esta obra ha sido financiada por el SEPS

Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche

Via Val d’Aposa 7 - 40123 Bologna - Italia

[email protected] - http://www.seps.it

eISBN: 978-84-17835-62-0

Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o cualquier otro idioma.

Índice

Prólogo.Berlín no hay más que una

En el corazón de una metrópoli situada en el centro de Europa

Adiós a Berlín

Caracteres y caracterizadores

Jugar con fuego

Un arte de judíos para judíos

La fobia al contagio

Westerbork, un campo de tránsito en un páramo neerlandés

El Kurfürstendamm de Drenthe

Los bufones y el comandante

«Naturalmente que había deportaciones, ¡pero también había que reírse un poco!»

Álbumes y familias

Theresienstadt, un asentamiento al norte de Praga

La tierra otorgada

Reír y llorar, emociones para vivir

La visita de la Cruz Roja: «Los ojos que podían ver»

El documental sobre Theresienstadt: sinfonía de una pequeña ciudad

Epílogo. Una razón válida para reír no la había en absoluto

A Luca De Filippo, un actor grande como su discreción, dedico una historia que no ha llegado a tiempo para que él la pudiera leer.

Prólogo Berlín no hay más que una

En el umbral de la década de 1930, Berlín es el laboratorio europeo de la modernidad: todo se cuece en Berlín. Infinidad de obras nos han hablado de la mitología de una gran capital de carácter internacional, toda ella proyectada hacia el futuro, que cae directamente en el nazismo.1 Muchos de los protagonistas de aquellos años escribieron las memorias de la ciudad, y los historiadores que han analizado la cultura de la República de Weimar han indagado en los modos en que una vorágine fue aniquilando progresivamente el tejido urbano de la metrópoli, para terminar engullendo en un abrir y cerrar de ojos la riqueza de la cultura que allí prosperaba, así como las luchas políticas que incendiaron sus calles. A lo largo de mis estudios universitarios me parecía que cada fenómeno del siglo XX tenía su epicentro en Berlín, que todos los movimientos llegaban o partían de allí: en todo caso, «en Berlín habían estado». O tal vez era que el mito, para mí, como todo mythos que se precie, se basaba ante todo en la tradición oral. Y es que antes de ser historia, política, literatura, arte, arquitectura, cine, teatro o música, no menos que ciencia y tecnología, la ciudad era un relato —el relato— de mi padre, que a finales de la década de 1920 estudió en la universidad de la capital alemana y no se cansaba de contar historias de aquella época. Inmerso mucho tiempo después en la cotidianidad romana, las imágenes de Berlín le asaltaban de repente, tan vívidas que lograban aún encandilarlo con su carga subversiva, rechazando la anestesia del recuerdo. Y toda conquista de la década de 1960, tanto en el ámbito de la tecnología como en el de las instituciones públicas, le llevaba una y otra vez a constatar que no se trataba de ninguna novedad: «¡Pero si esto ya lo había en Berlín antes de la guerra! Y estaba mucho mejor hecho. ¡No hay parangón!». «Ya está otra vez con Berlín», pensaba yo, mirando cómo se le iluminaba el rostro. Y comenzaba el relato.

Había llegado a Alemania para terminar su ciclo de formación, que hasta aquel momento se había desarrollado entre Budapest y Austria, en un colegio jesuita no lejos de Viena. Allí había completado sus estudios de secundaria, al socaire de las revoluciones que, al término de la Primera Guerra Mundial, marcaron el fin de un mundo. Tras superar el examen de ingreso en la universidad optó por matricularse en la facultad de ingeniería en Berlín. Por entonces hacía ya tiempo que los imperios habían desaparecido, pero en cambio la vida metropolitana era explosiva: una vez en contacto con la vertiginosa capital alemana, el rígido sistema educativo al que había estado sometido hasta aquel momento debía antojársele algo bastante lejano. Para él no había ciudad europea que pudiera comparársele, y hasta París le había parecido poca cosa a su lado. Es posible que sus sensaciones se vieran acentuadas por la abrupta ruptura con la disciplina y la gélida «clausura» de la existencia colegial que acababa de dejar atrás, pero Berlín emergía de sus palabras con la fuerza perturbadora del futuro, con la carencia de prejuicios propia de la experimentación total de lo nuevo: en el urbanismo, en la cultura, en la política, en las costumbres sexuales, en la identidad de género, en la estética y en las relaciones sociales.

El lugar en el que todas estas novedades se hacían tiempo cotidiano y se convertían en discurso común —siempre según sus recuerdos— era el cabaret. Es posible que de toda la complejidad de la cultura de Weimar sólo hubiera experimentado la superficie, y que no hubiera ido mucho más allá de la tarjeta postal, satinada y coqueta, que enviaba todo viajero que llegaba a la metrópoli alemana sin la motivación de unos intereses concretos. Pero la superficie es lo primero que se evapora en el tiempo, y si mi padre no hubiera impregnado sus relatos de algo más, es posible que de Berlín yo hubiera llegado a conocer la historia, pero no el cielo. En cualquier caso, para relatar Berlín él relataba el cabaret, y lo hacía con nombres, gestos y palabras que nunca habría encontrado yo en los textos que estudiaba. Cabaret definitivo, sin adjetivos que especificaran su valor en el ámbito de la literatura, de la política o del simple entretenimiento, ni que ligaran la experiencia a un género más que a otro, a un local más que a otro o a una tendencia por encima de las demás. La postal de mi padre era un paisaje completamente humano, lleno de héroes de la sonrisa que trastocaban los humores de la jornada, agitando sus sentidos; héroes que viajaban a los planos altos y bajos de la cultura urbana, logrando cortocircuitar en sus exhibiciones superficies y profundidades. Éste era un concepto que yo podía rastrear más fácilmente, en un momento en que mis intereses comenzaban a adoptar una forma y un propósito, y se centraban en el teatro moderno: la vanguardia de la escena contemporánea había recurrido a las formas del teatro ligero y a las prácticas temerarias para ridiculizar el sentido y reírse de la seriedad; y seguramente, en los comienzos del siglo XX el ejemplo más extremo de ello y el más productivo fuera el del cabaret dadaísta, con su magnificación de la risa. A medida que avanzaba en mis estudios, empecé a mostrarme más interactiva cada vez que mi padre sacaba el tema de Berlín; había nombres que él mencionaba, pero de los que yo no encontraba ni rastro. Hablaba, claro, del cabaret de Karl Valentin, más que nada por su relación con Brecht, y también a propósito de Brecht mencionaba a Trude Hersterberg, en cuyo local, «Wilde Bühne», el dramaturgo había debutado con algunas songs. Pero en lo sustancial mis estudios y sus recuerdos habitaban en dos ciudades diferentes: Valentin tenía más que ver con Múnich que con Berlín, mientras que el de Brecht, en sus relatos, no era un nombre que destacara entre los demás. Ni siquiera la mención de La ópera de los tres centavos, en cuya representación a finales de agosto de 1928 participó más de un intérprete de cabaret, suscitaba en él grandes flujos de recuerdos; como tampoco el nombre de Reinhardt, ni los grupos de agit-prop ni del teatro callejero, con los que uno podía toparse sin necesidad siquiera de ir al teatro. Mis preguntas caían en el vacío de un pensamiento distraído que se topaba con algo ajeno, y las imágenes no se dejaban reconducir fuera de la secuencia que habían adoptado. Más tarde comprendería que, en sus relatos, en realidad el «cabaret» no consistía tanto en una performance teatral, sino que equivalía a una disposición de ánimo, al deseo de cerrar el día dentro de un juego que envolvía las noches en un largo abrazo insinuante, casi como si en aquella escena ligera, en aquel arte del guiño, la sfumatura y la sugerencia, adaptable a las más variadas modalidades de uso y abuso, se pudiera dar mejor forma al frenesí de la época contemporánea, multiplicando y fragmentando sus manifestaciones en el seno del tejido urbano. Así es como Berlín se le había mostrado: el paradigma culminado de la modernidad metropolitana, una trama en constante devenir que transformaba la ciudad minuto a minuto. Así es como el relato que yo había interrumpido con mis preguntas retomaba su curso ordinario. ¡Qué maravilla, ver cómo los innumerables cafés inventaban escenografías siempre distintas! Los decorados se inspiraban cada semana en un tema pictórico, el cual a su vez desencadenaba —y conectaba con— bailes, sketches y espectáculos variados, en una metamorfosis incesante de la calle, en el camuflaje multiplicado de una mascarada en la que cada uno estaba llamado a participar. «Kabaret der Namenlosen» (Cabaret de los anónimos), era el nombre de un local en el que se exhibían desconocidos diletantes que se lanzaban al ruedo, mientras el conferenciante los ofrecía al escarnio del público.2 Si el teatro confinado en una sala era capaz de satisfacer miradas expertas y escudriñadoras, entre las mil formas de teatro urbano —público y privado— afloraba una pulsión desenfrenada y compartida del espectáculo que daba lugar, evidentemente, a una escena más invasiva y a una memoria más persistente. Si el teatro respondía esencialmente a las exigencias del espectáculo, con un estándar elevado de arte y profesionalidad, el cabaret ofrecía sin embargo una dimensión más compleja, una relación entre escena y público afectada por cómplices reciprocidades con la cultura y la práctica de la existencia cotidiana y de su régimen deseante. De hecho, lo espectacular y lo metamórfico no actuaban únicamente sobre la escenografía de los locales, sino que asaltaban los rincones más íntimos y secretos del estatus identitario y de género de aquéllos que los frecuentaban. Ante los ojos estupefactos de los visitantes extranjeros —y el Berlín de aquellos años era una experiencia cognitiva casi obligada para la inteligencia internacional— los locales nocturnos de la urbe se presentaban bajo el signo del travestismo, y la capital alemana se configuraba como la ciudad de las identidades inestables, las existencias dobles que se alternan entre el tiempo de los días y el de las noches, entre la ética de la compostura y las estéticas del juego y el deseo. Efectivamente, en el travestismo dispensado en los cabarets o en las salas de los cafés cada uno parecía vivir con gusto un pequeño teatro personal, que proporcionaba ropajes y narrativas propias a una parte masculina o femenina que, durante la normalidad de la jornada laboral, permanecía dormida dentro de su persona. Con respecto a este punto las historias de mi padre no diferían de los relatos de tantos otros viajeros contemporáneos, algunos perturbadores —como los de Stefan Zweig o Joseph Roth—3 y otros decididamente subyugados: Isherwood, entre tantos otros,4 o Márai, que, procedente de la burguesía húngara, manifestaba todo su estupor ante la variedad de las representaciones que la vida nocturna de la capital solicitaba de aquél que durante el día desempeñaba su propio papel social de forma irreprochable:

La confusión de los sexos reinaba soberana en aquella ciudad inquieta. Conocí a mujeres que en secreto se transformaban en oficiales prusianos. En privado llevaban un monóculo, fumaban puros y llevaban el travestismo hasta el punto de tener sobre la mesilla de noche tratados de arte militar. Y a hombres que durante el día dirigían fábricas y por la noche se transformaban en encantadores de serpientes. Aquel invierno en Berlín fue un único y continuo baile de máscaras.5

Viktor und Viktoria era el título de una célebre película de Reinhold Schünzel (Alemania, 1934), que contaba la historia de una joven artista del espectáculo que, para tener éxito, en escena se disfrazaba de un hombre que a su vez se disfrazaba de mujer, con todas las peripecias del caso.6 Berlín no dejaba de ser, a fin de cuentas, la capital europea de la cultura gay, y el cabaret era uno de los géneros que mejor lo expresaban: Wir sind anders als die andere (somos distintos a los demás), rezaba el estribillo de Das Lila-Lied, la canción que Marcellus Schiffer, célebre autor de textos y canciones de cabaret, escribió en 1928 y que le dedicó a Magnus Hirschfeld, defensor de los derechos de los homosexuales:

Pues somos diferentes a los demás/ que sólo han amado al paso acompasado de la moralidad/ que atraviesan con anteojeras un mundo de maravillas/ y sólo se divierten con la banalidad/ no conocemos ese sentimiento/ porque todos somos hijos de otros mundos;/ adoramos la noche sofocante, tan morada y tan gay/ porque a fin de cuentas somos distintos a los demás.7

Y la mujer de Schiffer, la esbelta morena Margo Lion, en dueto con la rubia Marlene Dietrich, en aquel mismo año de 1928, cantaba una célebre canción escrita por su marido con música de Spolianski, Wenn die beste Freundin, que es considerada un himno lésbico:

Si una amiga querida/ con la mejor amiga/ que no tiene planes/ se van a pasear/ a charlar por la calle/ y a mirar las tiendas/ la amiga del alma/ le dice a su amiga:/ ¡Amiga querida! ¡Oh, mi gran amiga!, mi mejor amiga, mi fiel amiga/ la más querida, mi dulce amiga…8

En esta geografía urbana del placer, que más tarde encontraría yo ampliamente documentada por memorias de época y reconstrucciones históricas,9 los recuerdos de mi padre seguían fluyendo, practicando aquí y allá alguna censura que el relato posterior terminaba luego eliminando. Mi padre podía, en todo momento, reorientar mis lecturas adolescentes tan pronto como se adentraran en zonas que fueran a su juicio demasiado arriesgadas para una moral todavía inmadura (por muy abrumadora que hubiera podido ser la vida en la capital alemana, la educación jesuita no se había dejado socavar tan fácilmente); en cambio, sin embargo, no lograba depurar la experiencia berlinesa de los detalles más escabrosos, y una y otra vez el narrador quedaba sumergido en la narración. Cuando se tropezaba con las particularidades del relato perdía el hilo de la trama. Así sucedía, por ejemplo, en relación con las prostitutas. No sólo las identidades de género de las personas con que se cruzaba en sus peregrinaciones nocturnas le resultaban difícilmente discernibles, no sólo cada operación de banal cortejo prometía en su desarrollo más aventuras de cuantas inicialmente cabía esperar (Viktor o Viktoria, justamente, y lo bonito, más que la calidad de la respuesta, era precisamente la legitimidad de la pregunta), sino que había dedicado mucho tiempo a descifrar las señales secretas de la indumentaria urbana. La variedad de colores que los botines de las prostitutas exhibían en la calle no tenía nada que ver, por ejemplo, con una forma de reclamo o de elegancia profesional —como podía pensarse a primera vista—, sino que era el código necesario para introducirse en el placer del cuerpo: cada intensidad cromática, en plena concordancia sinestésica, especificaba en qué cielo del paraíso sexual la mujer estaba dispuesta a acompañar al cliente que la escogiera.

Si los signos externos, llenos de imprevistos, eran electrizantes, los internos no parecían más tranquilizadores. Aquí entraba en juego el tema de los «caseros», un trance por el que el estudiante en tierras extranjeras tenía necesariamente que pasar. La primera pensión que lo acogió tenía un carácter «familiar», pero en la siguiente el joven ex-colegial se vio inmediatamente confrontado con significados completamente ajenos a todo lo que conocía hasta la fecha, toda vez que la intimidad entre la madre y la hija, propietarias de la pensión, se adentraba sin demasiados disimulos en zonas que excedían la relación parental. Era muy fácil sorprenderlas en recíproca actitud sexual. Después de esta experiencia, la siguiente propietaria era en cambio una anciana viuda y sin hijos; poca laxitud moral había en aquella casa, pero tampoco allí ganaba mi padre para sustos: como cuando la casera pretendió curarle el resfriado con cerveza hirviendo, aromatizada con una pizca de tabaco. En este punto del relato la voz paterna se retorcía del asco, el tono se elevaba y me enviaba por las fosas nasales las burbujitas de la cerveza, haciéndome percibir los olores de la narración: así es como me adentraba yo en los recovecos berlineses, con la nariz bien abierta, imaginando un soplo de oscuridad, el calor de un ambiente cerrado mezclado con el olor a malta, col y tabaco que subía por las escaleras, impregnando la madera del parqué. Todavía hoy, cada vez que veo una película sobre aquel periodo y sobre aquellos lugares me llega el mismo olor imaginario. Y tanto más porque, según sostenía mi padre, aquéllos eran también los meses del ajo. En efecto, de repente se había puesto de moda retocar toda la gama de recetas habituales, dulces o saladas, perfumándolas profusamente con ajo, hasta el punto de que incluso el chocolate tenía aroma a ajo. La idea de que de la nada, con la misma naturalidad con que se decoraban los escaparates en la calle, se pudieran reconfigurar tan radicalmente los menús cotidianos, me resultaba sumamente ilustrativa y reveladora del carácter berlinés.

Pero los cambios no se limitaban a los protocolos relacionados con los sabores. La última metamorfosis catastrófica —la transformación de la capital de la República de Weimar en capital del Tercer Reich— otorgaba al relato de mi padre un cariz épico. Cuando finalmente lograba retomar el hilo, parecía recordar que ésa era efectivamente la narración auténtica, la que quería contar, la historia que constantemente estaba a punto de perder de vista entre los colores de la atmósfera de aquellos días. Y aquí, en la Historia, sus relatos y mis estudios confluían de nuevo, es más, se superponían. El hecho es que aquella ciudad tan animada por todo tipo de luchas políticas y debates culturales, tan repleta de teatros cotidianos, tan predispuesta a dar jaque mate a los roles identitarios, tan abierta a la diversidad, tan acostumbrada a reflexionar sobre las propias costumbres éticas y políticas en el espejo deformante de la escena cabaretera, estaba cediendo bajo los golpes del desempleo desenfrenado y de la crisis inducida por el crack de Wall Street de 1929, sin el cual tal vez Hitler nunca habría tomado el poder. Los nazis cabalgaron bien sobre los cataclismos del momento, y desde el principio, ya desde la firma del tratado de Versalles, señalaron dónde encontrar a los culpables. Los escaparates rotos y las persianas desvencijadas de los establecimientos de propietarios judíos mostraban sin ningún género de dudas quién era el enemigo a abatir, cuál habría de ser el chivo expiatorio al que la política, a derecha e izquierda, acusaba de todas las infamias:

Si diluvia o ya no llueve/ si hay un bochorno de desmayarse/ si está oscuro, si truena/ si hay un viento del demonio/ Si hace bueno o está nublado, si cae la nieve espesa/ y no basta con beber vino caliente/ o si por el contrario hay un radiante cielo azul/ Es de los judíos, es de los judíos, toda la culpa es de los judíos/ A la mierda se irá usted/ ¿es que no lo entiende? La culpa es de los judíos/ Créalo o no, no he de mentir/ ¡Se sabe que la culpa es sólo de los judíos!

An allem sind die Juden schuld (la culpa de todo la tienen los judíos), la había orquestado en 1931, a partir de un motivo de la Habanera de la ópera Carmen de Bizet, Felix Hollaender, uno de los más celebrados autores de espectáculos y cabaret (colaborador de Reinhardt y compositor para Mehring y Tucholsky, estaba entre los autores más importantes del cabaret político-literario. Todo esto yo lo sabía). Para construir la paradoja que culminaba en el estribillo, el autor, recurriendo a la técnica compositiva de la retórica enumerativa, ponía en sucesión acontecimientos naturales y acontecimientos políticos, incidentes domésticos y la crónica cotidiana, los impuestos del gobierno alemán y la homosexualidad del príncipe de Gales, las caries de la Garbo y el azul del ángel de la Dietrich.

El espectáculo del que la canción formaba parte se titulaba Spuk in der Villa Stern (Un espectro en la villa Stern), y se había interpretado en el «Tingel-Tangel-Theater», que Hollaender había inaugurado aquel mismo año en los locales que habían pertenecido a la «Wilde Bühne»; en el espectáculo —una sátira política contra el gobierno de Weimar, caracterizado como el barón de Münchausen— figuraba también el personaje del «pequeño Hitler», interpretado por una espiritista que jugaba un papel secundario y que anunciaba que había llegado la hora de morder.10 Pero, si en lo tocante a la radical culpabilización de los judíos Hollaender había dado en el clavo, los mordiscos de Hitler tal vez no los calibró bien —ni Hollaender, ni tantos otros autores que habían representado el movimiento nazi en la escena del cabaret—. Porque el Führer iba en serio, y no sólo se había mostrado ya capaz de morder rabiosamente esa diversidad de costumbres, de géneros y de pensamiento que había hecho de la metrópoli algo tan fascinante, sino que andaba dando dentelladas en el momento mismo en que el espectáculo se representaba en el escenario. Sin embargo, a pesar de que alardeaba de haber conquistado la ciudad a través de Goebbels, que en el partido era, justamente, el responsable de Berlín, todo parece indicar que Hitler nunca llegó a hacer completamente «suya» la capital del Reich. No era, efectivamente, una relación de pertenencia, ni sensorial, ni amorosa, lo que lo unía a una ciudad que en el fondo despreciaba. En junio de 1931, ante la sugerencia de Mussolini de transferir la dirección del partido a Berlín, Hitler respondió: «Es una ciudad medio americanizada, medio kultural y sin tradición».11 Y Berlín se lo pagaba con la misma moneda, otorgándole una cantidad considerablemente menor de votos en las elecciones en relación con el resto de Alemania, y negándole la mayoría incluso después del incendio del Reichstag.12 El Führer se jactaba de haber obtenido para su partido una «victoria democrática», pero a Berlín, más que seducirla, la había conquistado, gracias a la suspensión de la Constitución de Weimar.13 Un inicio de este desamor fue la inmediatez con que comenzaron las purgas y las represiones, así como su ferocidad. Tal vez las grandes ciudades no fueran lo suficientemente völkisch, y es probable que estuvieran hechas de una carne íntimamente refractaria a los regímenes, por mucho que luego les ofrecieran a éstos una puesta en escena vistosa. En este sentido Berlín no era muy distinta de Viena o Budapest (que el almirante Horthy había definido como «ciudad del pecado»), al menos hasta que se terminó imponiendo la razón de las armas. Una vez depurados los izquierdistas, los judíos y los homosexuales, y una vez se hubo apagado el espíritu más radical del cabaret, la cultura cotidiana del witz, de la gracia y la ironía, llegó asimismo a su ocaso.

Al igual que muchos otros, también mi padre abandonó Berlín. Pero no para regresar a Budapest ni tampoco a Viena, donde había estado como en casa: el imperio ya no existía, las capitales que habían heredado su espíritu estaban en pleno proceso de transformación y los cambios no eran precisamente agradables. Tras dejar Berlín, mi padre se trasladó a Roma (capital de un imperio futuro, tan breve como improbable), donde residía una de sus hermanas, y gracias también al encuentro con mi madre había terminado por establecerse, en compañía de una memoria que continuaba palpitando al ritmo de un tiempo irrepetible, en el aire un poco cerrado de la civilización itálica; en la cual, dicho sea de paso, el cabaret nunca había llegado a arraigar. En cambio, también es verdad, en Italia la tradición dictaba otros remedios para curar el resfriado, entre los que estaban, por ejemplo, el vin brulè, vino tinto hervido con clavo y canela. Ya se sabe que el Mediterráneo tiene una naturaleza ampliamente consoladora y en último término se revela siempre como una Gran Madre, provista de múltiples dones. En sus orillas también el ajo reposaba tranquilo en el lecho de los sabores que eran de su interés. Entre tantas propiedades de la naturaleza y de las costumbres, ¿quién hubiera podido prever que algunos años más tarde se decretarían las leyes raciales? Quién sabe si también entonces mi padre dejó escapar su retahíla habitual —«¡Pero si esto ya lo había en Berlín antes de la guerra! Y estaba mucho mejor hecho»—. Entretanto para mí, que había nacido y crecido en el ambiente tranquilo de una capital de provincias, cada encuentro con Berlín había seguido conservando el aroma familiar de un retorno, el desconcierto de un déjà vu.

En el preciso momento del acercamiento a Roma, «La hora de Berlín» se apagaba: sus personajes se desvanecieron en el tráfico de sus fugas, y en el tráfico de nuestro día a día que la narración había detenido. Yo volví a mis libros y a su profundidad sin superficie, ya sin los nombres y sin las historias que terminaban con cada relato de mi padre, y que mantenían los libros vivos. Hasta que encontré una secuela —pero para entonces el punto de referencia de la historia había cambiado completamente de coordenadas—. La encontré por casualidad o, mejor dicho, encontré su final, que transcurría en su mayor parte durante los años de la guerra, y fundamentalmente en lugares que se llamaban Dachau, Buchenwald, Auschwitz, Sobibor, etc., donde murieron centenares de miles de personas, entre las cuales se encontraba toda una generación del espectáculo alemán, por culpas imputables a la raza, al pensamiento, a elecciones de carácter sexual o, en el caso de algunas personas, a las tres cosas a la vez. Sin embargo, entre mi memoria doméstica y la memoria histórica, entre «la hora de Berlín» de mis recuerdos y la hecatombe de la Shoah, los «cómicos» habían seguido haciendo de cómicos: los que se quedaron dentro del país, lo hicieron, bien como un acto de resistencia, bien por inercia o por incomprensión del peligro; los que partieron al exilio siguieron actuando hasta la ocupación de los países que los acogieron; y en los campos de internamiento y de deportación, siguieron actuando porque no tenían otra elección y porque la vida teatral significaba, por encima de todo, vida, antes de que se los tragaran los campos de exterminio. Explorar estos espacios intermedios a partir de los relatos y de los testimonios disponibles no ha supuesto únicamente recorrer la historia de los cómicos, una historia con un comienzo suspendido en un tiempo remoto, sino sorprender al comediante en el momento de la relación compartida entre víctima y verdugo, persiguiendo los poderes y las perversiones de una carcajada que había estallado en Berlín para apagarse únicamente ante las cámaras de gas.

1. Entre los historiadores aún continúa debatiéndose en qué medida el nazismo tuvo que ver con una recuperación del pasado o bien con una visión del futuro, o si su «hombre nuevo» fue una hábil mezcla de ambas cosas. Para una buena síntesis de este debate véase Jan Kerschau, Che cosa è il nazismo: problema interpretativi e prospettive di ricerca, Bollati Boringhieri, Turín, 1995.

2. En 1926 se fundó en Berlín el Kabaret der Namenlosen (Cabaret de los anónimos), donde el creador del espectáculo, Erwin Lowinsky, de nombre artístico Elow, seleccionaba a un determinado número de cómicos aspirantes. Véase al respecto Peter Jelavich, Berlin Cabaret, Harvard University Press, Cambridge-Londres, 1993, pág. 198.

3. Véase Stefan Zweig, Il mondo di ieri. Ricordi di un europeo (1941), Mondadori, Milán, 1994 (trad. cast.: Stefan Zweig, El mundo de ayer: memorias de un europeo, Acantilado, Barcelona, 2012); Joseph Roth, What I saw. Report from Berlin 1920-33, Granta, Londres, 2003 (trad. cast.: Joseph Roth, Crónicas berlinesas, Minúscula, Barcelona, 2017).

4. Christopher Isherwood, Addio a Berlino (1939), Garzanti, Milán, 1975 (trad. cast.: Christopher Isherwood, Adiós a Berlín, Acantilado, Barcelona, 2014). La película de Bob Fosse Cabaret (Estados Unidos, 1973) está inspirada en esta novela.

5. Sándor Márai, Confessioni di un borghese (1934-35), Adelphi, Milán, 203, pág. 301 (trad. cast.: Sandor Márai, Confesiones de un burgués, Salamandra, Madrid, 2004).

6. De la película se hizo un célebre remake, Victor Victoria, a cargo de Blake Edwards (Estados Unidos, 1982).

7. «Lila» significa lavanda, flor que, en virtud de la inestabilidad de su color, pasa a convertirse en símbolo de la homosexualidad. Muchos de los numerosos locales reservados a los gays, como por ejemplo el Alexander Palast o Die Piramide, albergaban precisamente cabarets.

8. La canción se incluía en el espectáculo Es liegt in der Luft (Está en el aire), y aquí Marlene Dietrich se puso las alas que con El ángel azul (Der blaue Engel, de Joseph von Sternberg, Alemania, 1930) tan lejos la llevarían.

9. Véase, por ejemplo, Mel Gordon, Voluptuous Panic: The Erotic World of Weimar Berlin, Feral House, Port Townsend, 2008.

10. «¡Ah, ah! Soy el pequeño Hitler y muerdo sin avisar. Todos vosotros acabaréis en el saco, ¡¡uh, uh, uahuhh!!». Spuk in der Villa Stern fue un espectáculo de Nelson y Hollaender que estuvo en cartel entre septiembre y noviembre de 1931. Al mismo tiempo tenía lugar, el 12 de septiembre, el «pogromo del Kurfürstendamm», una de las señales más alarmantes del peligro que representaba el partido nazi poco antes de hacerse con el poder.

11. El testimonio aparece en una carta dirigida a Mussolini y firmada por Giuseppe Renzetti, director de la Cámara de comercio italiana en Berlín, y publicada en Storia illustrata en diciembre de 1987, op. cit. en George L. Mosse, Le origini culturali del Terzo Reich, Mondadori, Milán, 2008, pág. 47.

12. Todavía en las elecciones de 1932 socialdemócratas y comunistas sumaban juntos el 54% de los votos. El 5 de marzo de 1933 los nazis no lograban aún la mayoría.

13. Es un hecho conocido que, tras el incendio del Reichstag, cuya autoría se atribuyó a los militantes comunistas, Hitler asumió los plenos poderes gracias al artículo 48 de la Constitución de Weimar, la cual a continuación se dispuso a ignorar.

En el corazón de una metrópoli situada en el centro de Europa

Adiós a Berlín

Berlín es una ciudad de la que «tiran en todas direcciones cientos de fuerzas misteriosas», donde «resulta difícil ganar un punto de apoyo manteniendo una firme posición ideológica».14 Tras lanzarse en 1926 a la conquista del centro neurálgico del Reich como Gauleiter (responsable de distrito) del Partido Nacionalsocialista por el territorio de Berlín, Goebbels acusa la dificultad de la empresa. A la hora de articular su estrategia, el Gauleiter localiza rápidamente en el mapa de la ciudad un objetivo sensible donde asestar sus golpes. A sus ojos, el baluarte donde había que buscar la responsabilidad —económica y moral— de todos los males que infestaban Berlín se situaba claramente en la gran arteria de la metrópoli, la Kurfürstendamm, donde «el pan producido con el sudor de la frente en la ciudad del norte» se disipa en «pecado, vicio y corrupción». Desde el punto de vista de la lucha política, la zona símbolo de la capital, en la que transitan las caras conocidas de la sociedad internacional, es para Goebbels un objetivo obvio y fácil; pero se trata de un objetivo que funciona igual de bien desde el punto de vista de la ideología de la raza, de la cual él es un incansable defensor: el barrio, en efecto, no es únicamente el destino del consumo ocioso de la clase adinerada ni donde se derrocha la riqueza ante las narices de seis millones de parados que pesan sobre el Estado, sino que es también el baluarte del judaísmo. Al grito de «matad a los judíos», la persecución antisemita se inicia en el corazón mismo de la Kurfürstendamm y alcanza su apogeo en septiembre de 1931, cuando jóvenes nazis agredieron a las personas que salían de la sinagoga donde acababan de celebrar la fiesta de Rosh Hashanah, el fin de año hebreo, causando muchos muertos y heridos. «¡Es de los judíos, es de los judíos, toda la culpa es de los judíos!», cantaban en la escena del «Tingel-Tangel», y a Hollaender le parecía que había escrito y compuesto una provocación. Pero había quien se lo había tomado en serio y al pie de la letra, y tenía sus métodos para persuadir a los demás de sus propias convicciones.

La histórica calle del centro de Berlín no era simplemente el símbolo del lujo: los teatros, los cafés, los locales de todo tipo (Oh, Kurfürstendamm!, rezaba el título de un espectáculo que pronto se convertiría en película [1928], donde actuaban Kurt Gerron y Trude Herstenberg) habían establecido allí la morada del cabaret y del espectáculo ligero,15 hasta el punto de que se nombraba al uno para referirse al otro, por muy diferentes que fueran entre sí.16 Goebbels, por su parte, no hacía grandes distinciones: para él el cabaret y el Kurfürstendamm eran «cosa de judíos al ciento por ciento», tal y como había anotado en sus diarios, cuando, llevado por su amor a Karl Valentin (el cabaretista más célebre de la República de Weimar, a quien, sin embargo, el futuro Ministro de Propaganda apreciaba mucho —también porque, entre sus muchos méritos, estaba el de no ser judío—), se aventuró a entrar en el «Kabarett der Komiker» —«KadeKo»— para asistir a un espectáculo donde el actor figuraba como estrella invitada.17 Todo cuanto se articulara desde el punto de vista formal en los distintos géneros del espectáculo satírico,18 o tuviera que ver con personajes de la izquierda revolucionaria, como Erich Mühsam, o con radicales, como el trío literario formado por Mehring, Tucholsky y Kästner, o estuviera relacionado con la sátira de Paul Morgan y de los intérpretes que encabezaban el «KadeKo», o con homosexuales manifiestos, como el chansonnier Paul O’Montis, o, en sentido amplio, con este tipo de autores, actores o músicos, cómicos, monologuistas o autores de canciones (a excepción del citado Valentin), para Goebbels entraba dentro de la categoría de «cosas de judíos» en el seno de la «República de los judíos», que es como los nazis llamaban a la odiada democracia de Weimar. Y la diversidad de las expresiones y de las posiciones, lejos de constatarse como diferencias, quedaban homologadas —las de los anarquistas, los homosexuales, los comunistas, etc.— como «cosas de judíos». Para Goebbels, en definitiva, el cabaret y los hebreos no dejaban de ser una y la misma cosa.19

Desde esta perspectiva no es difícil entender que, una vez culminada la conquista de Berlín, la calle que había venido siendo la sede histórica del espectáculo ligero pasara a ser un territorio a reclamar. Para una parte de los artistas que allí trabajaban todo esto supuso un giro irreversible, un periplo que comenzaría con la deportación y el internamiento, y que finalizaría en las cámaras de gas. Era como si una temporada prodigiosa que había imbuido la cultura urbana y metropolitana de Alemania, Austria y el Este de Europa, transformando Berlín en el paraíso de todas las libertades y de todas las transgresiones, hubiera sido condenada a consumar en el infierno la última etapa de su recorrido. Es posible que, por otra parte, entre paraíso e infierno la distancia no fuera tan abismal; en cualquier caso, muchos hombres y mujeres de la escena ligera tuvieron que recorrerla, con un final acelerado.20 A medida que la situación se fue tornando más crítica, algunos buscaron refugio en los países limítrofes y más próximos a su cultura expresiva, otros emprendieron la vía del exilio hacia Estados Unidos, otros se quitaron la vida y otros permanecieron, mientras pudieron resistir, en aquélla que consideraban su «patria». Así, «dos años después de la toma del poder por parte de los nazis encontramos todavía escrito en el boletín municipal: —No dejaremos de considerar a Alemania como la tierra de nuestros padres y de nuestros hijos—».21

Para muchos, los viajes, que comenzaron como un exilio, terminaron convirtiéndose durante la guerra, tras las invasiones nazis, en una deportación articulada en un número visible de etapas internacionales, como si una siniestra agencia de viajes los hubiera embarcado a la fuerza en extenuantes transbordos y destinos intermedios con parada final en Dachau, Treblinka o Auschwitz. En algunos campos los artistas siguieron actuando, representando su repertorio con la regularidad propia de una «temporada teatral» metropolitana. Estos campos fueron principalmente Westerbork o Theresienstadt, destinados respectivamente al tránsito y al «asentamiento», aunque puntual y excepcionalmente hubo también actuaciones en los campos de exterminio. Paradójicamente, aquellos espectáculos estaban menos «guetizados» y sufrían menos prohibiciones en su repertorio que los que sobrevivían en Berlín durante el régimen hitleriano.22 De hecho, durante la guerra los Lager parecían ser el único lugar donde el cabaret lograba aún sobrevivir. Era como si la metrópoli hubiera extirpado todo un género de espectáculo y hubiera confinado en los campos, en una especie de auto-expiación, los signos de su propio espíritu y de su propia cultura: muerto en Berlín, como algunos observaron, el Kurfürstendamm había renacido en los dispositivos concentracionarios.

Para comprender la fractura que se produce de pronto en la vida del espectáculo ligero y de sus cómicos, fijémonos, por ejemplo, en una temporada particularmente feliz —la de 1930-1931—, y en los personajes que formaron parte de ella y que luego reencontraremos en las etapas sucesivas. Entre los tantos lugares de encuentro célebres del Kurfürstendamm estaba el teatro de Rudolph Nelson, empresario, compositor de operetas y cabaretista, a quien ya antes de la Primera Guerra Mundial Berlín debía gran parte de su divertimento. En 1930 el empresario relanza la fórmula típica de la década de 1920, la del Kabarettrevue con carácter musical-literario, donde diversos episodios se combinan en torno a un mismo argumento o a un mismo lugar que hace de hilo conductor. No obstante, cambia radicalmente a los intérpretes. Así, Der rote Faden (El hilo conductor), el primero de tres espectáculos que están en escena desde primavera hasta diciembre, tiene un casting que es de lo mejor del momento: los autores son Marcellus Schiffer y Felix Hollaender; el protagonista es Wilhelm Bendow —el cual, al margen del oficio de cabaretista, tiene en su haber un buen número de películas—; uno de los intérpretes principales es Gustaf Gründgens, actor dramático de relieve y, en la pantalla, protagonista de M, el vampiro de Düsseldorf (M. Eine Stadt sucht einen Mörder, Fritz Lang, Alemania, 1931); y el cómico es Max Ehrlich, un monologuista y actor de gran categoría que proviene de la escuela Reinhardt y ha participado en un discreto número de películas. Además, están la rubia Camilla Spira y el joven amante Willi Forst, mientras entre los cantantes destacan la mujer de Nelson, Käthe Erlholz, y Margo Lion, mujer de Schiffer, con su físico sensacional. Con todo, la idea que se impuso, y así lo reconoció la crítica, fue la de confiar la dirección del espectáculo al actor que tenía la consideración de líder entre los distintos personajes, Kurt Gerron, un veterano que acababa de cosechar un gran éxito en La ópera de los tres centavos de Bertolt Brecht, donde se ganó con su interpretación de Tiger Brown un aplauso que lo acompañaría de por vida. Pero su reciente temporada teatral era rica en interpretaciones de textos de Werfel, Shaw, Kraus o Hecht; había trabajado con Reinhardt y había actuado junto a intérpretes de la talla de Werner Krauss y Peter Lorre. En el cine, acababa de dar prueba de su talento en El ángel azul —película para la que Hollaender había compuesto una música que por entonces sonaba por todas partes—, donde, en su papel del mago/empresario Kiepert, rivalizaba en dimensión y grandeza con el protagonista, Emil Jannings.23 No era en la pantalla ningún principiante: en el cine mudo había interpretado más de cincuenta filmes, entre ellos alguno bajo la dirección de Pabst.

Tras aterrizar en el mundo del espectáculo desde una actividad tan intensa se entregó a ello sin reparos e involucró también a sus socios, porque en aquel momento su carrera estaba en pleno auge (y tendría inmediatamente después una continuación cinematográfica);24 el célebre intérprete (además de desempeñar el papel de un ladrón y de cantar la canción que Hollaender había compuesto para él, El espectro de la noche) logró transmitir a la dirección toda su experiencia consumada de actor, y todos aquellos artistas de proveniencia tan dispar se convirtieron en sus manos en un conjunto muy unido. Así, dirige los dos espectáculos siguientes, Quick y Glück muss man haben (Hace falta suerte), que obtienen un enorme éxito de público; las crónicas del momento detectan también la presencia de otro gran intérprete proveniente del teatro yiddish, Felix Bressart. Entre el escenario teatral y la pantalla de cine, todos parecen comportarse como una gran familia, y es difícil hablar de uno de ellos sin extenderse en sus relaciones, profesionales o de amor, con los demás miembros del grupo.

Todos ellos son Prominenten, es decir, celebridades en el momento álgido de su carrera: sólo tres años más tarde aquellas carreras se vinieron abajo o fueron secuestradas, las relaciones se deshicieron y cada uno se vio obligado a moverse según los dictados de la supervivencia. De los personajes involucrados en el espectáculo antes mencionado, Nelson, el empresario, se establece en Holanda con la familia y, por lo tanto, después de la invasión nazi entran todos en la clandestinidad, también se llevaron allí sus espectáculos. Aunque Max Ehrlich y Camilla Spira terminan también en Holanda, no han abandonado del todo Berlín, y se convierten en los protagonistas de las veladas de cabaret del teatro del «Jüdische Kulturbund» —la «Liga para la cultura judía»—, que opera en la capital entre 1933 y 1941 en condiciones, por así decirlo, de apartheid. Deportados luego de Ámsterdam al campo de Westerbork, los dos intérpretes son los actores de cabaret más relevantes del Lager de tránsito, que Spira abandona porque logra que se la reconozca como aria, mientras que Ehrlich continúa su viaje hasta el final, Auschwitz. Marcellus Schiffer se suicida en 1932, poco antes de la llegada al poder de Hitler, y su mujer, Margo, regresa a París. Hollaender emigra a Estados Unidos, donde sus éxitos adoptan otras formas. Willi Forst y Gustaf Gründgens, en cambio, no tienen orígenes judíos: el primero prosigue su carrera en Alemania,25 mientras que el segundo se convierte al credo nazi después de algún devaneo filocomunista, y poco después es nombrado por Goering director artístico del Teatro del Estado Prusiano, convirtiéndose en una poderosa personalidad dentro del mundo del teatro y en partícipe de la política cultural del régimen. Gründgens sería luego, a pesar suyo, el protagonista de una gran novela, Mephisto, escrita por Klaus Mann.26 Felix Bressart, el actor teatral identificado para la pantalla por la crónica de sociedad, escapa a Hollywood, donde trabaja (entre otros, con Lubitsch) como apreciado intérprete cinematográfico. La historia de Gerron, en cambio, es el verdadero paradigma implícito en este relato: si Der rote Faden había sido su primera dirección teatral —y un giro en su trayectoria—, su último trabajo lo acoge Theresienstadt, el campo donde está internado cuando el comandante le encarga dirigir un filme de propaganda destinado a la opinión pública internacional, para ocultar la idea de una persecución alemana contra los judíos: Theresienstadt. Ein Dokumentarfilm aus dem Jüdischen Siedlugsgebiet (Alemania, 1944). Los actores son los propios internos del Lager, y la tarea de amalgamar sus rostros en un único paisaje de felicidad y fortuna que se abre de par en par en medio de la Segunda Guerra Mundial plantea en esta ocasión dificultades bien distintas de las que Gerron había venido superando desde el principio de su carrera, si bien asume los retos con la misma puntillosa escrupulosidad de atento profesional. Su existencia termina en Auschwitz, y no se le permite acabar la película.

Hay una novela fundamental que narra en 1929 la épica de Berlín, Berlín Alexanderplatz, de Alfred Döblin. En un cierto momento del relato el autor describe los flujos que atraviesan una de las grandes plazas de la capital, laAlexanderplatz, antes de dispersarse hacia los cuatro puntos cardinales. Esta descripción se lee como un obligado homenaje al Gran Anonimato Urbano en el que la novela pesca su historia particular, renunciando a todas las demás historias posibles. Es como si fuera éste el Personaje por excelencia, el que condensa tantos actos suspendidos en el universo ilimitado de la virtualidad —como si la obra literaria no debiera nunca olvidar que su realización se verifica siempre en detrimento de las historias que no encuentran su narración, de las imágenes que no llegan nunca a ser persona, de los personajes que no llegan nunca a tener un nombre—. Para todos ellos, la Alexanderplatz se ofrece como el lugar de elección de los gestos sin completar, el precipitado sensible de los tantos tráficos que desde allí se ramifican, volviéndose inaccesibles a la novela.

Enumerarlos a todos y describir sus destinos sería muy difícil, sólo se podría hacer con algunos. El viento arroja por igual polvo sobre todos. El rostro del caminante que se dirige al Este no se diferencia en nada del rostro del que se dirige al Oeste, al Sur o al Norte, sus papeles son también intercambiables, y los que ahora atraviesan la plaza hacia Aschinger pueden ser vistos una hora más tarde ante los vacíos almacenes Hahn. Y lo mismo se confunden los que vienen de la Brunnerstrasse y se dirigen al Jannowitzbrücke. Sí, muchos tuercen también, del Sur al Este, del Sur al Oeste, del Norte al Este. Son tan iguales como los que van en autobús, en tranvía. Todos se sientan en posturas diversas, haciendo así más pesado el peso escrito en la parte exterior del coche. Lo que pasa en su interior, quién podría contarlo, sería un capítulo enorme.27

La novela hablaba de proletariado y de subproletariado urbano, mientras que el mundo del espectáculo al que nos referimos estaba compuesto de personas célebres que se encontraban en el camino de vuelta al anonimato. Puede decirse que su recorrido se estaba asimilando al de esas multitudes que en la novela atraviesan la plaza, sin más relato o narración que sus propios traslados. «Venerados, perseguidos, olvidados»: así es como describe su peripecia un texto que reconstruye la historia de los tantos artistas de la escena que, de una forma u otra, sucumben al impacto con el régimen nazi.28 Hablamos de personas que tenían en su haber un considerable número de participaciones cinematográficas y de realizaciones teatrales: los frenéticos compromisos que absorbían sus días, llevándolos de un escenario a otro, del teatro al cabaret o de Berlín a Hollywood, parecían proteger de los ataques a unas figuras siempre expuestas a la mirada internacional. O, cuando menos, parecían concederles el lujo de la postergación, el privilegio de poder negociar con la propia renuencia cierto margen para una inercia razonable. En realidad, no era así: su posición, lejos de protegerles, sólo les impedía darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. «No tengo tiempo de leer libros pésimos», es el célebre chiste con el que Kurt Lilien, actor de espectáculos y operetas, respondía a quienes le preguntaban si, aunque no fuera más que para hacerse una idea de la situación, no había leído Mein Kampf; internado luego en Westerbork, murió al parecer en 1943 en Sobibor. Sin que importara el peso que tenía en aquel momento el éxito y la reputación que habían logrado forjarse ni el tamaño de los caracteres con que se escribían sus nombres en los carteles de teatro,29 a partir de 1933 sus historias se convierten en la geografía de su exilio. Y para aquéllos que permanecieron en el continente después de la invasión nazi de gran parte de los países europeos, la dirección fue siempre la misma: el Este.

Al tomar el poder, como para dejar constancia simbólica de su presencia en tierra enemiga, los nazis hicieron ondear en el «KadeKo» la cruz gamada, el remate final de un asedio victorioso en el corazón del territorio hostil, al tiempo que Kurt Robitschek era reemplazado por un hombre menos comprometido con el régimen anterior, Hans Schindler. En 1924, el que quizá fuera el cabaret más popular de Berlín se había inaugurado con una parodia de los nazis, Quo vadis, cuando éstos eran un peligro en el que nadie creía: la música la había compuesto Willy Rosen, y entre los intérpretes, además de Margo Lion y Curt Bois, estaba también Kurt Gerron. La parábola había completado su recorrido: excepto Bois y Lion, todos los demás terminaron en los campos de concentración. En 1929, el 1 de diciembre, con ocasión de los primeros cinco años de vida de la célebre formación cabaretera, los artistas alemanes y austriacos más famosos intervinieron en una fiesta que se prolongó hasta las primeras luces del amanecer del día siguiente. A la convocatoria habían respondido sesenta de entre los más célebres personajes del espectáculo, desde Karl Valentin a Richard Tauber.30 Una crónica terminaba el resumen de aquella velada lamentando que cinco años era un tiempo demasiado largo hasta la celebración del décimo aniversario. Pero aquella celebración no llegaría a tener lugar: en sólo cuatro años, a finales de 1933, de la producción a la que habían dado vida en Alemania gran parte de aquellos artistas no sobrevivía ni el recuerdo.

En las hogueras promovidas por Goebbels en las plazas públicas el 10 de mayo de 1933, entre los textos de tantos escritores alemanes y extranjeros que no eran del agrado del régimen, y al son de las frases rituales de un teatro de masas, arden también los textos de Mehring, Tucholsky y Kästner, que en el Kurfürstendamm habían consumado muchos de sus triunfos. Laópera de los tres centavos, de Brecht y Weil, el éxito teatral más contundente de toda la República de Weimar, así como la película homónima de Pabst (Alemania, 1931), contra la que Brecht y Weil habían emprendido acciones legales por infidelidad a la obra original, quedan proscritas, y se retiran tanto de los escenarios como de las pantallas.

Todavía en 1939, tras haber llegado muy lejos gracias a la operación Judenrein —la erradicación de la presencia judía en la vida pública— y ya convertido en Ministro de Propaganda del Reich, mientras visionaba en su propia casa la versión alemana del filme de Pabst, Goebbels se complacía en haber puesto fin a aquel tipo de producciones: «Un viejo filme, La ópera de los tres centavos. Típica impostura judía. Éste era el tipo de cosas que se permitía presentar impunemente a los judíos al pueblo alemán. Es mérito nuestro si nos hemos liberado de todos estos desperdicios». Poco le preocupaba en qué medida esa matriz hebrea que imputaba a la película se correspondía de hecho con el reparto que participó en ella.31

El cabaret, una vez expulsados los judíos (excepto de los espacios de la «Liga para la cultura judía», que no obstante sólo podían ser frecuentados por judíos), sobrevive aún durante algunos años en algunos locales, tratando de burlar la fórmula que Goebbels había introducido. Sobrevive el «KadeKo»; sobrevive el «Katakombe», expurgado de sus artistas judíos, como Dora Gerson; sobrevive durante algún tiempo, a pesar de ser judío, Erich Lowinski del «Namenlosen», que luego confluye en la «Liga para la cultura judía» y funda en 1937 el «Touristen»; tras la huida de Hollaender, reabre de nuevo en 1935 el «Tingel-Tangel» y nace, de la mano de Trude Hersterberg, reconvertida al credo nazi justo a tiempo para no ser sospechosa de oportunismo, la «Musen-schaukel», que ya por su ubicación en la Behrenstrasse, en la parte antigua de la ciudad, exhibe su no pertenencia a la tradición del Kurfürstendamm, de la cual la actriz había sido una de sus representantes. La vida de los cabarets no sería larga ni fácil, por más que cumplieron con los compromisos debidos al régimen: Hersterberg se vio obligada a cerrar en apenas un año, bajo la acusación de ser demasiado literaria y poco völkisch, y cuando Finck se permitió hacer una parodia que ofendió a Goebbels, para proceder a la clausura de su espectáculo y a la del «Tingel-Tangel» bastó con que un informe sobre la composición del público denunciara el hecho de que una tercera parte de los locales eran frecuentados por judíos. En efecto, expulsados de los escenarios, los judíos se presentaban puntuales en el palco, al menos hasta el momento en que el régimen procedió a depurar también al público. Así, a pesar de todo, el cabaret seguía siendo aún «cosa de judíos»: si no lo hacían ellos en primera persona por prohibición explícita, estaban allí observando lo que hacían los demás. Los intentos de dar indicaciones al teatro ligero para acomodarlo a la política del régimen nazi estaban destinados al fracaso:

El proyecto, por completo ajeno al espíritu del cabaret, fue un fracaso; así, en 1939 Goebbels prohibió todos los argumentos políticos en los escenarios alemanes. A consecuencia de ello, el cabaret degeneró en puro vodevil [...]. Con la movilización creciente de la población masculina con posterioridad a 1939, el público de los espectáculos y de los cabarets pasó a ser casi exclusivamente femenino. Así fue como las girls dominaron el espectáculo, hasta que los bombardeos sobre Berlín destruyeron todo lugar de entretenimiento que hubiera logrado sobrevivir.32

Y por si acaso hubiera quedado alguno aún con vida, después de haber tolerado durante algunos años poquísimas excepciones, siempre con agentes apostados a la puerta de cada local para cancelar inmediatamente eventuales excesos y desviaciones, en plena Segunda Guerra Mundial Goebbels zanja el asunto prohibiendo definitivamente todas las formas de cabaret:

A pesar de mis repetidas ordenanzas del 8 de diciembre de 1937, del 6 de mayo de 1939 y del 11 de diciembre de 1940, en las cuales solicitaba con urgencia que los cabarets y los espectáculos se adecuaran a las exigencias dictadas por el gusto mayoritario y especialmente a las de la guerra, los así llamados conferenciantes, maestros de ceremonia y cabaretistas continúan ejerciendo su actividad maliciosa —según me consta por una multitud de molestias generadas tanto en el país como, sobre todo, en el frente—. Estos individuos se entregan a la degradación frívola y barata de las condiciones de la vida pública que las necesidades bélicas implican. En los así llamados chistes políticos ofrecen críticas abiertas o veladas de la dirección política, económica y cultural del Reich. Se burlan de los caracteres únicos de la raza de nuestro pueblo y, en consecuencia, contribuyen a poner en riesgo la íntima unidad de la nación, que es el prerrequisito más importante para la conclusión victoriosa de esta guerra. Habida cuenta de que mis repetidas advertencias no han dado fruto, y en vista de que los antiguos defectos de una forma de entretenimiento público generado por un estilo de gobierno liberal-democrático continúan emergiendo a la superficie, me veo obligado más que nunca a tomar medidas decisivas por orden del Führer.33

Caracteres y caracterizadores

La primera ley contra la presencia judía (y una de las primeras disposiciones que se promulgaron tras el incendio del Reichstag y la asunción de plenos poderes por parte de Hitler, que dejaba sin efecto la Constitución de Weimar) entró en vigor el 7 de abril de 1933 y preveía el despido de todos los empleados públicos no arios, que en adelante no podrían ser contratados en empresas estatales. Una mañana de finales de primavera, Kurt Gerron se presentó en los estudios de la UFA, donde trabajaba en una película dirigida por él, Kind, ich freu’ mich auf Dein Kommen (Erich von Neusser, Alemania, 1933), en la que también participaba su amigo Otto Wallburg, el «cómico gordo del Deutsches Theater», actor de escuela reinhardtiana, popular cabaretista y a la sazón contratado por la UFA como uno de los intérpretes más solicitados del cine sonoro. Sin embargo, la productora cinematográfica había hecho suyas las directrices de Goebbels incluso antes de que se convirtieran en ley, y éstas imponían la rescisión de todos los contratos con colaboradores y dependientes judíos. En relación con Wallburg (y Falkenstein) circulaba además una solicitud explícita de que no se le dieran papeles principales. Estando la película ya en pleno rodaje era más fácil sustituir al director que a un intérprete, de modo que Gerron se encontró con que de un día para otro le revocaban el contrato: la productora con la que venía trabajando como director desde sus primeras películas sonoras le cerraba la puerta en las narices. Magda Schneider, intérprete del filme en cuestión —que se estrenaría luego con la firma de von Neusser—, cuenta cómo vio a Gerron enmudecer, volver la espalda al set y alejarse sin alegar ni una sola palabra.34 A pesar de su renombre internacional, Gerron comparte su suerte con muchos otros actores del mundo del teatro y del cine alemán, que, precisamente como «secundarios» —y en mayor medida que las estrellas de primer orden—, habían dado forma, dentro de Alemania y en el extranjero, a la sociedad alemana, confiriendo a sus diversos relatos el paisaje de su fisionomía. En sus observaciones sobre el cine, Rudolph Arnheim había señalado que este tipo de actores, que se servían sobre todo de su físico (en contraste con el régimen de fábula que se aplicaba a los relatos de los «jóvenes amantes», tanto masculinos como femeninos, que se limitaban a responder a los sueños y deseos del público), otorgaban a la película un registro interpretativo completamente inscrito en el propio cuerpo, y le inculcaban el volumen sensible de un gesto de realidad.35 Una realidad, sin embargo, que en las tantas actuaciones de los distintos Gerron, Valetti, Wallburg, Bressart, Grünbaum o Rühmann, por citar sólo algunos nombres del riquísimo repertorio del espectáculo alemán, en último término estaba escrita con caracteres