9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: 50Minutes.fr

- Kategorie: Fachliteratur

- Serie: Gestion & Marketing

- Sprache: Französisch

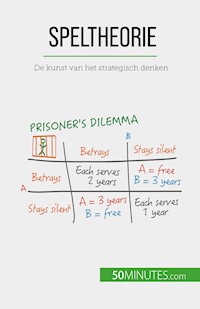

Un guide pratique et accessible pour comprendre la théorie des jeux

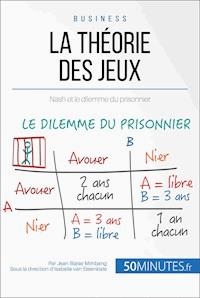

Étudier les stratégies et les interactions humaines à l’œuvre au quotidien pour en savoir plus sur l’interdépendance des individus et le caractère à la fois indispensable et difficile de la coopération : voici l’angle pour le moins original adopté par les théoriciens du jeu dès le XIXe siècle. D’Antoine Augustin Cournot à John Nash en passant par John von Neumann et Oskar Morgenstern, l’efficacité de cette théorie inspire les grands esprits et continue de convaincre aujourd’hui, en politique comme en économie...

Ce livre vous aidera à :

• Maîtriser rapidement les concepts de comportement stratégique et de décision interactive ;

• Mieux définir vos stratégies de coopération ;

• Trouver le positionnement adéquat pour votre entreprise au sein d’une négociation inégale ;

• Comprendre que la coopération est généralement bénéfique même si elle n’est pas facile à mettre en œuvre ;

• Et bien plus encore !

Le mot de l'éditeur :

« Avec l’auteur, Jean Blaise Mimbang, nous avons cherché à présenter aux lecteurs la pertinence de cette théorie qui étudie la mise en place de la coopération dans un monde gouverné par des interactions sociales toujours plus complexes. » - Juliette Nève

À PROPOS DE LA SÉRIE 50MINUTES | Gestion & Marketing

La série « Gestion & Marketing » de la collection 50MINUTES fournit des outils pour comprendre rapidement de nombreuses théories et les concepts qui façonnent le monde économique d’aujourd’hui. Nous avons conçu la collection en pensant aux nombreux professionnels obligés de se former en permanence en économie, en management, en stratégie ou en marketing. Nos auteurs combinent des éléments de théorie, des études de cas et de nombreux exemples pratiques pour permettre aux lecteurs de développer leurs compétences et leur expertise.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 34

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

La théorie des jeux

Introduction

Au quotidien, tous les agents (animaux ou personnes physiques et morales, économiques – politiciens, consommateurs, employeurs, producteurs, etc.) et les collectivités (équipes de sport, pays, armées, etc.) interagissent avec d’autres dans la prise de décisions. Ces interactions peuvent aller de la coopération au conflit.

Le champ d’action de la théorie des jeux est très vaste et ses applications se retrouvent dans des domaines aussi variés que les relations internationales, l’économie, les sciences politiques, la philosophie, l’histoire, etc. Cette théorie développe des outils visant à analyser les comportements (économiques, sociaux, etc.) sous forme de jeux stratégiques.

Historique

Les premières analyses des jeux stratégiques remontent à l’époque de la Renaissance. Mais il faudra attendre les xixe et xxe siècles pour que soit véritablement formalisée une théorie à ce sujet. Parmi les théoriciens du jeu de cette époque, l’on retrouve notamment les mathématiciens et économistes Antoine Augustin Cournot, Émile Borel, John von Neumann, Oskar Morgenstern et John Forbes Nash, dont les apports respectifs seront développés dans le chapitre suivant.

Bon à savoir : la Renaissance

Il s’agit d’un mouvement européen qui s’étend de la fin du Moyen Âge au début des Temps modernes. Il se caractérise par un changement de mentalité dans les domaines littéraire, artistique, scientifique et par une diffusion des connaissances parmi les lettrés. D’origine italienne, la Renaissance se propage en Europe dès le xvie siècle.

Définition du modèle

La théorie des jeux étudie les conséquences de l’interaction stratégique entre des agents rationnels (joueurs) poursuivant des objectifs qui leur sont propres, dans un cadre défini. De telles interactions passent par la négociation, la compétition, l’entraide, la fourniture d’un bien ou d’un service, etc., autant d’actions possibles qui mèneront à un résultat. L’issue se solde par un gain, positif ou négatif, perçu par chaque individu ayant pris part au jeu.

Le but de cette théorie est de montrer que les individus, les entreprises ou même les pays sont mutuellement interdépendants et qu’il est dans leur intérêt de trouver un équilibre afin que leurs interactions soient bénéfiques à tous. De plus, cette théorie nous invite à prendre conscience que même si la coopération n’est pas aisée, il vaut mieux s’entendre que se combattre.

Données-clés

Dénominations ? Théorie des jeux, théorie des comportements (choix) stratégiques ou théorie de la décision interactive.Usages ? Justification des lois et normes sociales dans le but de maintenir la coopération dans un groupe ; utilisation dans le processus de prise de décisions politiques ; compréhension des rapports de force dans une négociation ; outil d’analyse des conflits ; outil permettant de générer la confiance dans un groupe ; application dans la logique et la théorie des ensembles ; utilisation en économie, en biologie, en informatique et dans la théorie de l’évolution.Raisons de son efficacité ? La théorie des jeux est un formidable outil dans les négociations, car elle nous invite à réfléchir sur la complexité des interactions sociales et montre que : les individus, les entreprises et les pays sont mutuellement interdépendants ;l’interaction est bénéfique dans la résolution des problèmes communs ; la coopération n’est pas facile à mettre en œuvre ; dans certains cas, lorsque chaque individu privilégie son intérêt propre, l’intérêt collectif peut ne pas être atteint ; la manière de faire des choix stratégiques en situation de coopération est variée.Mots-clés ?Interaction : action collective dans laquelle un joueur effectue une action ou prend une décision, laquelle décision est influencée par un autre joueur.Stratégie : spécification complète du comportement d’un joueur dans n’importe quelle situation où ce dernier est amené à jouer.Théorie – Présentation du concept

La théorie des jeux et ses penseurs

Les prémices de la théorie des jeux, à proprement parler, se trouvent dans les œuvres des mathématiciens de la première moitié du xixe siècle.

Antoine Augustin Cournot

Le premier à étudier les aspects stratégiques des interactions entre agents économiques est Antoine Augustin Cournot (mathématicien, philosophe et économiste français, 1801-1877). Son ouvrage, Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses