6,99 €

Mehr erfahren.

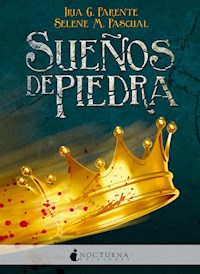

- Herausgeber: NOCTURNA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: El dragón y el unicornio

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

El impresionante desenlace de la bilogía fantástica que inició EL ORGULLO DEL DRAGÓN, sobre dos sociedades enfrentadas en un mundo de ambientación steampunk Tras el asesinato de uno de los suyos, Viria decide atacar Gineyka y conquistarla de una vez por todas. Lo que no espera es que Gineyka esté preparada y también desee la venganza. El conflicto arrastra a todo el mundo en ambas tierras: Via y Neith se encuentran alistados en el ejército contra su voluntad, mientras que Irati Burgoa lucha por la memoria de una amiga perdida; su hermano Saroi, en cambio, ansía huir de la mansión vicepresidencial, tanto como Arabella Medici del convento donde la han recluido. Por su parte, Eider Haizea ha perdido cualquier ápice de esperanza... Al igual que Aurora Solari, que se limita a ver los días pasar. Mientras la guerra entre la nación del dragón y la del unicornio estalla, la muerte observa y se pregunta cuántas víctimas se cobrará.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 821

Ähnliche

© de la obra: Iria G. Parente y Selene M. Pascual, 2020

© de las ilustraciones: Alejandra Hg, 2020

© de los diseños de Viria y Gineyka: Me Gusta la Idea; Elena Díaz, 2020

© de las guardas, las portadillas y las capitulares:

Vera Petruk, Shutterstock

toriru, Shutterstock

EV-DA, Shutterstock

© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.

c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid

www.nocturnaediciones.com

Primera edición en Nocturna Ediciones: noviembre de 2020

Edición Digital: Elena Sanz Matilla

ISBN: 978-4-17834-91-3

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

LA VENGANZA DEL UNICORNIO

Capítulo 1

La muerte

entra y sale

de la escena.

16 de bost de 3705 d. G.

Océano de Dartza, cerca de la costa de Gineyka

Via Lavalle la vio llegar cuando las siluetas de una bandada de pájaros se convirtieron en cuerpos de metal con voces de metralleta.

16 de bost de 3705 d. G.

Océano de Dartza, cerca de la costa de Gineyka

Neith Sinagra la escuchó susurrar los nombres de los caídos en cuanto los cuerpos comenzaron a tocar el suelo. También la escuchó llamarlo, seductora, pidiéndole que se dejase llevar, cuando la sangre empezó a manar de su pierna.

16 de bost de 3705 d. G.

Océano de Dartza, cerca de la costa de Gineyka

Irati Burgoa aceptó ser su más fiel ayudante. Quizás habría dudado si no hubiera contado con la distancia que le otorgaba su aeronave o visto las expresiones de terror de las personas que caían bajo sus disparos. Pero no pensó en ello. Seguía órdenes, las del gobierno y las de aquella dama cadavérica y fría que ya se había llevado a su amiga semanas antes y que ahora bailaba y reía envuelta en sedas de un rojo recién pintado. A Gadea Haizea no había podido protegerla, pero al menos podría proteger su nación. Si se ponía al servicio de la muerte, ella no tocaría nada más de lo que Irati amaba.

16 de bost de 3705 d. G.

Kiteria, Gineyka

Saroi Koplari escribió sobre ella en los márgenes de una de las páginas de su cuaderno. Le dedicó versos rotos, versos incompletos, versos llenos de dolor por los tiempos en los que tenían que vivir. Versos que luego serían robados, que no podría llamar suyos. No le importó, porque era la única forma que tenía de ignorar las voces que salían de la radio, que hablaban de la muerte con la indiferencia de quienes se creen a salvo de su mano.

16 de bost de 3705 d. G.

Kiteria, Gineyka

Eider Haizea podía verla. En su mundo, carente de formas o colores, era lo único a lo que podía poner rostro, ropas y expresión, con una precisión milimétrica. Había aparecido por primera vez cuando el cuerpo de su hermana se había enfriado bajo sus propias manos y no se había marchado de su lado ni un día tras aquello. No sabía qué quería de él aquella silueta vestida de blanco y de ojos saltones, y quizás eso era lo que más despreciaba de su presencia: su silencio. El silencio al que lo arrastraba a él, el silencio en el que había sumido a toda la casa vicepresidencial, el silencio al que lo condenaba todo.

16 de bost de 3705 d. G.

Kiteria, Gineyka

Arama Haizea la sentía entre los huesos y su kide, Udane Koplari, no conseguía alejarla de ella ni siquiera con los abrazos más cálidos. Desde que su hija murió, Arama había dedicado más y más esfuerzos a la vida de la descendencia que le quedaba: si eso significaba que Eider estuviera protegido y vigilado cada segundo, así debía ser; si eso significaba que nadie en la casa vicepresidencial entrase ni saliese, esa era la decisión correcta. La mansión se convirtió en muralla, en estado de sitio, en búnker, en todo lo que debiera ser para que la muerte siguiera siendo sólo una sensación incómoda en vez de una visitante que regresara a por ellas.

30 de Alter de 1853 d. S.

Arxia, Viria

Aurora Solari le rezó al dirigirse a los Santos. No podía ya arrodillarse sobre los cojines de terciopelo de la catedral, pero aun así, desde la silla que apenas abandonaba más que para trasladarse a la cama, agachó la cabeza y juntó las manos. Se hizo pequeña y humilde, y en la capilla que habían improvisado en los últimos meses, en una esquina de su cuarto, pensó en los Santos y los convocó con todas sus fuerzas. Les pidió que se llevaran a aquella gente que tanto daño quería hacer al glorioso imperio que habían construido. Les pidió que protegieran a los soldados fieles a Viria; les rogó para que sus balas hiriesen los corazones herejes e impíos, porque eso era, al fin y al cabo, lo que su padre deseaba.

30 de Alter de 1853 d. S.

Arxia, Viria

Iulius Solari no la temía, como tampoco lo hacía Iacobus, que la había convertido en la única compañera con la que podía compartir su vida desde hacía ya muchos años. Ellos estuvieron convencidos desde el primer momento de que había fuerzas más poderosas que aquella figura que algunos artistas representaban repleta de escamas y sin armas; su fe era una de esas cosas. Les había guiado en sus decisiones hasta aquel momento y les acompañaría también en la gloria que estaba por llegar.

30 de Alter de 1853 d. S.

Arxia, Viria

León Lavalle se tocó el sombrero para saludarla, como la contrincante formidable que era. A veces la veía deambulando como un pájaro carroñero ante la entrada del hospital en el que todavía se hacían las revisiones a los hombres que deseaban alistarse, como si quisiera observar sus rostros antes que nadie. Como si estuviese señalando a sus próximas víctimas.

El continuo fluir de rostros saliendo por la puerta con el certificado médico que los hacía aptos se había reducido hasta convertirse en un goteo tranquilo, pero algunos de los médicos que solían trabajar allí se habían marchado con las tropas y el lugar estaba desolado. El doctor Lavalle se había sentido en la obligación moral de ayudar en su tiempo libre, aunque una parte de él sabía que lo hacía para no tener que volver a la casa demasiado grande y vacía en la que había vivido con su hermana hasta su marcha.

Cada mañana de aquel mes de Alter, León se había dedicado a otros en un intento de acallar su conciencia y aferrarse a la promesa que Vianna le había obligado a hacerse: pasara lo que pasara, sería fiel a sí mismo. No sabía, sin embargo, si podría mantenerse a salvo. El plan que había estado fraguando no estaba exento de peligro. Pero, si salía bien, podía ser el principio de algo mucho más grande que él. Y por eso valía la pena arriesgarse, decidió.

30 de Alter de 1853 d. S.

Convento de Santa Pyria de Iter, Viria

Arabella Medici se despertó en la pequeña celda donde dormía con su mano macilenta entre los cabellos. Era cerca de la medianoche y el frío se colaba entre las piedras del convento, aunque ella sudaba de miedo. Las pesadillas la perseguían desde que la sacaron de la mazmorra para separarla de Valeria para siempre. Pesadillas en las que le ataban las manos y los pies, y la obligaban a presenciar las torturas más crueles. Pesadillas donde le cortaban los dedos para que no pudiera volver a escribir. Pesadillas en las que un hombre ponía un anillo de espinas en su anular.

Como todas las noches en esa rutina a la que empezaba a acostumbrarse, se levantó en la oscuridad, dejando sobre la almohada la memoria de aquellos malos sueños, y se vistió con sus ropas de luto. Dejó caer el velo sobre su rostro y se encaminó por pasillos subterráneos hasta la iglesia con las demás penitentes. Juntas, a ella le parecían un ejército todavía más peligroso que el que había salido a invadir Gineyka. Juntas, si salieran a las calles en vez de sentarse y arrodillarse entre los bancos para rezar y arrepentirse de sus pecados, podrían hacer algo grande. Podrían alzar sus voces para otra cosa que no fueran las oraciones interiorizadas durante su infancia. Podrían rebelarse, hacer caer a Viria y Aión.

Y entonces ella estaría al lado de la muerte para ver todo arder.

16 de bost de 3705 d. G, Gineyka

30 de Alter de 1853 d. S, Viria

Inicio de la Guerra del Dragón y el Unicornio

Muerte los observó a todos y cada uno de ellos. Su infinita mirada reparó en aquellos dos pedazos de tierra que se creían los únicos del mundo y se preguntó por qué aquello pasaba una y otra vez: personas que se creían con el poder de forzar su llegada, que invocaban su presencia y que parecían desear dejar el mundo antes de tiempo. Es más, personas que se creían con el derecho de decidir a quién debía llevarse y a quién no.

Muerte ya había visto guerras suficientes para saber qué esperar de ellas. Así que, cuando los primeros caídos poblaron las cubiertas de dos barcos en el océano de Dartza, tan sólo se armó de paciencia y se paseó por el lugar para cerrar ojos y calmar almas. Algunos rechazaron su presencia; forcejearon, como siempre hacían los más atrevidos, pero al final no tuvieron más remedio que aceptar su abrazo. Otros, en cambio, contemplaron sus ojos con alivio, porque sabían que había sido rápido y que al menos no verían el horror que estaba a punto de desatarse. Los más fieles siempre aceptaban su llegada con templanza y rezos, en pos de distintos paraísos cuya existencia Muerte nunca había sido capaz de negarles.

Cuando se marchó de aquellos barcos, fue consciente de que su trabajo no había hecho más que empezar.

Capítulo 2

16 de bost de 3705 d. G.

Océano de Dartza, cerca de la costa de Gineyka

Durante años, Via había vivido apartándose del mundo en el que hacía mucho que había interpretado un papel activo, pero adaptado a los deseos de otras personas. Desde que León le dio la oportunidad de desarrollar otro tipo de rol, uno en el que los límites no existían y podía ser todo lo que quisiera, se había esforzado por cuidar su pequeña parcela de libertad y defenderla de cualquier extraño que la amenazara. A la larga, eso había conllevado que intentase ignorar los problemas que había más allá de su propia verja.

Así había sido, al menos, hasta que conoció a Neith Sinagra.

Aquel día había sido el principio del fin. No podía decir que Neith no se lo hubiera advertido: lo había hecho cientos, quizá miles de veces, pero Via no había querido escuchar. O quizá no fuera eso. Quizá simplemente era que, una vez que había abierto la puerta de su parcela y salido al mundo exterior, ya no podía volver atrás y fingir que todo lo que había visto más allá de su territorio no existía.

Con todo, cuando la tormenta de disparos cayó sobre la cubierta, Via deseó volver corriendo a aquel refugio. Le pudo el miedo. En realidad, el miedo ganó la batalla a todas las personas que estaban en aquel barco, porque la valentía es una característica que muy poca gente puede permitirse cuando cree estar a punto de morir. Y en aquel momento, mientras las balas encontraban cuerpos y carne, mientras el ruido de los pájaros de metal les acribillaba los oídos, todos los presentes estuvieron seguros de que eso sería exactamente lo que pasaría.

Morirían.

Antes o después.

En ese barco en medio del océano o en cuanto llegasen a la costa.

Via recordaría después haber gritado, pero jamás podría determinar qué ni con qué voz. Recordaría también unos dedos tirando de su brazo, aunque no sabría identificar si sus manos fueron tendidas a su vez o si sólo se dejó arrastrar. Recordaría otro grito muy cerca de su oído, pero tampoco sabría decir si fue una exclamación de advertencia, una plegaria, una confesión desesperada o ninguna de ellas.

Lo único que recordaría después con toda claridad sería la sangre.

En sus manos, en toda la cubierta, en el cuerpo de un Neith que no dejaba de retorcerse de dolor.

Eso sí; eso lo recordaría perfectamente.

Neith Sinagra se preguntó si estaba muerto. Si al final su hora había llegado, pero no en un sucio callejón de los bajos fondos de Arxia, sino en un barco en el medio del mar, sobre una cubierta llena de sangre y cuerpos de criminales, parias y voluntarios forzosos. Al menos, si así había sido, no había expirado solo. Recordaba perfectamente el rostro de Via sobre el suyo, pálido y asustado, pidiéndole que se quedara con él.

Sin embargo, cuando lo pensó de nuevo se preguntó si era un alivio o una tortura: al fin y al cabo, Lavalle podía haber estado con él en sus últimos momentos, pero eso significaba que lo había abandonado en aquel mismo barco y que ahora se enfrentaba a una guerra a la que Neith lo había arrastrado, aunque nunca había sido su intención.

El chico llegó a la conclusión de que no estaba muerto cuando el dolor volvió en toda su magnitud. El fuego que había sentido en la carne se avivó, lo que sirvió para despejarle las ideas. Sus músculos se contrajeron sin su permiso, obligándolo a retorcerse, y sus ojos se abrieron. Había madera encima de él y la luz tenue de un lugar sin ventanas. Olía a sudor, a sangre y orín, a podrido y muerte. La cabeza le daba vueltas. Sintió ganas de vomitar.

Gimió. Quería decir algo, pero su garganta no le dejó articular palabras coherentes.

—Neith.

Parpadeó cuando un rostro conocido se asomó en su campo de visión. Tenía el ceño fruncido de preocupación y pinceladas de sangre seca en las mejillas y en la frente, y el cabello apelmazado. Incluso bajo aquella luz parecía una visión.

A lo mejor sí que estaba muerto.

—No dejes que se mueva —dijo otra voz. No era la de Via ni la suya y, aunque Neith quiso alzar la cabeza, Lavalle le sujetó los hombros.

—Esto te va a doler un poco.

El dolor que le habían prometido llegó entonces, pero no era más que un punto adicional entre todo lo que ya sentía. Una quemazón, apenas un alfiler contra su piel mientras unos dedos le retorcían la carne y los huesos, y ponían en peligro su cordura.

Via se inclinó sobre él, lo justo para que ocupara todo su mundo. El resto del ruido de la bodega se atenuó: los gemidos, los lloros y las oraciones a Aión y sus Santos se diluyeron como una melodía lejana.

—Está bien. Te vas a recuperar —susurró, como si de un secreto se tratase. Era un mentiroso terrible—. Tenía peor pinta de lo que es en realidad.

—Si creías que sería fácil librarte de mí…

Le había temblado la voz. Debajo de su cuerpo había una manta tosca, y Neith la enroscó alrededor de uno de sus puños hasta que empezó a sentir cada hilo marcándole la piel. Su compañero se dio cuenta. Sintió el leve roce de la yema de sus dedos contra el dorso de su mano.

Pasaron una eternidad así, en silencio, mirándose. O puede que fuera solamente un minuto. Neith estuvo seguro de perder la noción del tiempo, pero concentrarse en la presencia que se hallaba sobre él lo ayudó a aferrarse a algo.

—Listo.

Lavalle apartó los ojos hacia la persona que aún atendía la pierna de Neith. Seguía habiendo dolor, seguía sintiendo un pálpito insistente en toda la extremidad, pero al menos en ese momento lo dejaron incorporarse. Uno de los soldados, de piel incluso más oscura que la suya y cabeza afeitada, lo miraba con seriedad. Tenía el uniforme manchado por completo de sangre, pero aun así no se había quitado la chaqueta, que llevaba arremangada junto con la camisa para mostrar los brazos musculosos.

—Parece que los Santos te han sonreído —le dijo—. Te va a costar caminar de nuevo, pero creo que no se ha dañado nada grave.

El convaleciente tuvo que hacer un esfuerzo titánico para ignorar el dolor. A nadie le importaba normalmente si había un thyraio más o menos sobre el mundo. Excepto, quizás, a otro.

—Gracias —murmuró—. Me has…

Salvado. Últimamente había muchas personas dispuestas a mostrarle su amabilidad. Pero después de cada uno de aquellos actos solía pasar algo malo.

—Tenemos que intentar mantenernos vivos los unos a los otros, porque nadie más se va a preocupar por nosotros —respondió el soldado. Acto seguido, extendió su mano—. Puedes llamarme Alexis.

Via observó sólo un segundo cómo Alexis se alejaba a ayudar a otros heridos, dando voces y organizando como si se hubiera proclamado una autoridad en medio del caos de gemidos y llantos en que se había convertido la bodega. Envidió su entereza y su carácter, que parecía ser a prueba de las mismas balas que habían llovido sobre ellos horas antes. Le recordó un poco a Valeria Barnei y su presencia arrolladora, capaz de hacer parecer una revolución un juego de niños. Se preguntó si Alexis sería tan inconsciente como ella o si esforzarse por mantener la compostura era su manera de afrontar el horror al que asistían.

No lo pensó demasiado. Su mente, aturdida por tanta sangre, saturada por las imágenes de cadáveres y llena de los sonidos de disparos y gritos, no podía concentrarse lo suficiente. El único camino al que llegaba una y otra vez era al de la imagen clara de la muerte. Pensar en Valeria Barnei hizo que se preguntase si ella misma estaría ya muerta, si la habrían ejecutado públicamente o si habría colapsado tras una serie de torturas inconcebibles.

Sólo muerte. Muerte todo el tiempo. No podía pensar en otra cosa.

Un gemido por parte de Neith fue lo único que hizo falta para que se volviese hacia él. Se concentró en su respiración, en todas las pruebas que había de que estaba a su lado, vivo. Se inclinó más hacia su cuerpo, sus dedos corrieron a comprobar su pulso. Neith, desde abajo, también tenía la mirada fija en la suya, nublada. Estaban tan cerca. Tan lejos, pese a todo.

—Tenemos que salir de aquí. —A Via le costó entender las palabras; cuando lo hizo, sólo pudo sentir que el desasosiego se extendía por todo su cuerpo. Sus dedos apretaron más la muñeca de Neith para aferrarse a la pulsión que había debajo—. Si nos quedamos…

—No hay escapatoria —le cortó, con voz ahogada.

Si alguien les escuchaba hablar de desertar, ni siquiera tendrían que esperar a que llegase otro pájaro de metal: los propios virianos se encargarían de tirarlos al mar, igual que habían tirado los cadáveres que habían poblado la cubierta. Sin minutos de silencio. Como si los cuerpos sólo fueran basura inútil. Lo más probable es que los considerasen justo aquello.

Neith Sinagra también calló, aunque no por gusto. Via podía saber cuándo su amigo estaba rindiéndose y aquel no era uno de esos momentos. Lo identificaba en su mandíbula apretada, en la mirada desesperada que lanzó a su alrededor y en la que no encontró nada más que personas tan perdidas como él. Lavalle le puso la mano en la mejilla. Sus ojos volvieron a abrazarse como un náufrago se aferra a la tabla que le salvará del ahogamiento.

—El barco retrocedió mientras esas cosas disparaban sobre nosotros. Ahora estamos quietos, pero probablemente están informando de la situación y quizás ordenen la retirada. Es obvio que no pueden ganar y…

—No le importamos a nadie, Lavalle. El gobierno no autorizará la retirada de un barco de proscritos: les haría quedar como cobardes. Mira a tu alrededor. Si Gineyka hunde esta nave, hasta les habrán hecho un favor purgando esa parte de la sociedad que no quieren ni necesitan. Estamos muertos desde que embarcamos; yo ya estaba muerto cuando me cogieron los censores. —El muchacho tomó aire. Via entendió qué iba a decir antes de que arrastrase las palabras—: A los generales no les pasará nada. Cambiarán de barco, seguramente. Se pondrán a salvo, de una manera u otra. Si dijeras que tu presencia aquí es un error…

Via habría querido besarlo en ese instante para hacerlo callar; le dolió tener la certeza de que aquello sólo les buscaría más problemas.

—No me voy a ninguna parte. Encontraré una solución; no voy a dejar que te maten.

La mano de Neith se movió entonces y sus dedos rozaron los suyos.

—No vamos a dejar que nos maten. Si no quieres que yo sea el mártir que se queda atrás, tú tampoco lo serás, Lavalle.

A Via no le gustaba hacer promesas que no sabía si podía cumplir, quizá por eso se le nubló la mirada con lágrimas contenidas. Porque tuvo miedo, un miedo atroz y paralizante, a terminar rompiendo su palabra. Pero, al final, aceptó:

—Quédate conmigo y yo me quedaré contigo.

Fue un juramento.

Capítulo 3

16 de bost de 3705 d. G.

Kiteria, Gineyka

Cuando Irati Burgoa tenía seis años, había visto en un libro sobre las tierras más allá de Gineyka, que se titulaba Historias de otro mundo, una magnífica ilustración. Representaba a un dragón que se comía un unicornio. En el libro se decía: «Los dragones se tragan sus presas enteras, sin masticarlas, y corremos el peligro de que, si permitimos que la tierra de Viria continúe pensando que somos un objetivo fácil y desdeñable, quieran hacer lo mismo con nosotras».

En aquel entonces no lo había entendido, como no había entendido la siguiente ilustración, en la que el unicornio abría con su cuerno el estómago del dragón desde dentro. Ahora, sin embargo, tras disparar sobre los dos barcos que se habían atrevido a acercarse a su país, comprendía perfectamente lo que aquella autora, cuyo nombre ni siquiera recordaba, había sugerido: Viria consideraba a Gineyka una broma muy fácil de erradicar; aun así, como el dragón que se tragaba al unicornio sin masticar, había olvidado que ellas también podían ser letales.

Estaba más que dispuesta a ser el cuerno que atravesara esas tripas. Estaba dispuesta a surcar los cielos cuantas veces hiciera falta y disparar cuantas balas fueran necesarias para que los hombres, las bestias que se atrevían a asaltar su hogar, se replegasen o muriesen, lo que tuviera que pasar. Gadea quizás había caído bajo las garras del dragón, pero no permitiría que le pasara lo mismo ni a ella ni a su familia. Había perdido a una amiga, pero no perdería a nadie más.

Incluso si aquello significaba perderse a sí misma.

Cuando su Eo Bat tomó tierra, junto con las otras dos aeronaves que habían volado con ella, oyó el clamor de sus compañeras felicitándola, aunque la primera mujer que se acercó fue la presidenta Idoia Aldana, acompañada de la vicepresidenta Arama Haizea, aún vestida del color tierra por el luto que había comenzado tras la muerte de su hija. Irati todavía sentía el pulso disparado, como si latiera a la misma velocidad a la que su ametralladora había descargado su munición, pero cuadró los hombros, hizo una reverencia formal y después mantuvo bien alzada la barbilla. Tras ella, las dos pilotos que la habían acompañado en su primera misión (las mellizas Naroa y Lukene Sarabe) hicieron exactamente lo mismo.

—Informen —fue la simple orden de la presidenta.

—Han retrocedido, aunque no podemos asegurar la absoluta retirada, presidenta. Sus barcos eran grandes y nuestras balas no han podido hundirlos, pero las bajas habrán sido cuantiosas. Con toda seguridad, deberemos limpiar nuestras costas de los cadáveres que el mar arrastre hasta aquí los próximos días.

—Si tan sólo tuviéramos que limpiar cadáveres de la costa… —se limitó a decir la presidenta. A Irati no le pasó desapercibida la mirada que le lanzó a su vicepresidenta. El fantasma de Gadea se paseó por la conversación—. Bien, descansen mientras reponen las aeronaves; son nuestra fuerza más ventajosa ahora mismo. ¿Qué rumbo llevaban?

—Noreste, presidenta —respondió Lukene—. Si se atreven a continuar avanzando, lo más probable es que alcancen la costa de Zumaia en las próximas horas, quizá mañana al atardecer, dependiendo de la velocidad. Los que queden vivos, quiero decir.

—Bien, evacuaremos Zumaia y nuestro ejército de tierra les estará esperando allí —resolvió la presidenta—. No tendrán tiempo siquiera de lamentar haber puesto un pie en nuestra arena.

El pequeño pelotón aéreo de Gineyka, bautizado como Escuadrón Pegaso, asintió. Sabían cuál sería su misión: surcar los cielos de nuevo, asegurarse de que el rumbo no cambiaba y, si se atrevían a desembarcar, disparar desde las alturas. En definitiva, debían limpiar todo lo posible el terreno para que el ejército de tierra no tuviera ningún tipo de dificultad contra aquel dragón intruso.

Un dragón que, entre todas, convertirían en poco más que una lagartija desesperada por encontrar algún recoveco en el que esconderse.

La muerte de su hija había abierto una brecha en la vida de la vicepresidenta Arama Haizea. La suya era una fractura de las que nunca se llegan a curar, de las que (lo sabía) se quedan hondas y, aunque parecen sanar con el tiempo, siguen doliendo con el cambio de estación y se vuelven imposibles de ignorar.

La llegada de la guerra, además, había convertido el desnivel que la tragedia había dejado tras de sí en un precipicio insalvable. Uno que la alejaba cada vez más del resto de su familia, de su hijo y de su kide. Se pasaba los días trabajando, a veces hasta tan tarde que se quedaba durmiendo unas horas en la casa presidencial. Se sentía cansada, pero se mantenía en pie por pura inercia, gracias a que nunca faltaban cosas que hacer. O tal vez fuera porque sus compañeras en el poder confiaban en ella. Esperaban que, como la presidenta, estuviera a la altura de las circunstancias. De los tiempos que le había tocado vivir.

Sin embargo, Arama sentía que cada día que pasaba bajo esa presión, bajo esas condiciones, estaba más cerca de caer por el acantilado ante ella.

Aquella noche no fue una excepción. Volvió tarde a casa, cuando las luces de las habitaciones ya estaban apagadas y sus ocupantes, dormidas. Las guardias que custodiaban la puerta la saludaron con una inclinación de cabeza y Arama traspasó la entrada, aunque no llegó a sentirse en casa. Parecía más triste que cuando Gadea estaba viva. Parecía más grande, más fría.

Avanzó con cuidado, sin llegar a encender ninguna luz. Al fondo del gran pasillo, pasadas las escaleras que conducían al piso superior, todavía se colaba un poco de luminosidad por una puerta entreabierta.

El dormitorio de Unai no era más que un cuarto para dormir, aunque, bien pensado, su adoptado no pasaba mucho tiempo en él. Por lo general, siempre tenía algo que hacer en la casa o fuera, y en su tiempo libre aprovechaba para estar con Eider. En cualquier caso, la intimidad era un lujo que los hombres no necesitaban, así que tener una habitación para pasar la noche era más que suficiente.

Encontró a su adoptado sentado en el borde de la cama, vestido con la camisa de dormir y con el ejemplar de La Gaiea abierto sobre el regazo. No obstante, sus ojos estaban perdidos más allá de la ventana. Desde la muerte de Gadea, había estado resentido, huraño y apático. Ella, por su parte, lo había evitado en la medida de lo posible.

—Deberías irte a dormir, Unai. Es tarde.

El padre de su hijo no se movió.

—¿Vas a dormir tú? ¿Puedes hacerlo, a pesar de que ella ya no esté? De que tú la mataste.

—Yo no…

Se interrumpió cuando él se levantó. Se incorporó sin previo aviso y permitió que el libro cayese al suelo, todavía abierto. Fue un golpe seco, inesperado, que hizo que la vicepresidenta diese un paso involuntario hacia atrás. Unai se giró hacia ella un segundo después, y sus ojos entrecerrados parecían querer hendir su carne.

—Tú metiste aquí dentro a ese zuri. Tú le diste una oportunidad de acercarse a Eider y Gadea. Permitiste que tratara a nuestro hijo, que experimentase con él. —Sus pies descalzos no hicieron ruido al avanzar hacia ella—. ¿Has pensado en algún momento lo que podría haberle ocurrido? Claro que no. Te da igual, ¿verdad? Es un muchacho. Uno que, además, no puede ver. Siempre has creído que fue un error que naciera.

Arama recuperó la compostura. La sorpresa la había paralizado por un instante, pero de pronto se irguió, alzó la barbilla y recordó quién tenía el poder allí. Era obvio que a Unai se le había olvidado.

—La muerte de Gadea te ha trastornado el espíritu, como era de esperar. Y por eso mismo voy a ignorar lo que has dicho. Pero no me volverás a hablar así ni cuestionarás mis decisiones. No te tengo en mi casa para eso. —Sus tacones chasquearon contra el suelo cuando se giró hacia la puerta—. Y tengo demasiado que hacer como para preocuparme ahora de tu histeria.

No le dio oportunidad a replicar. Al salir cerró la puerta a sus espaldas, pero eso no le impidió oír claramente el sonido del libro sagrado al estrellarse contra la madera. Arama respiró hondo y no se permitió volver sobre sus pasos. Los hombres eran así, demasiado propensos a la irracionalidad, a los arrebatos, a perder la compostura. Obviamente, Unai no podía entender todo lo que se cernía en este momento sobre la presidencia, sobre la nación. Estaban en guerra, aunque ni un solo soldado enemigo hubiera llegado todavía a la costa.

Estaban en guerra y no podían permitirse ni un desliz.

Se lo repitió cuando subía con pesadez las escaleras. Mientras se desnudaba en la oscuridad para no despertar a Udane, se dijo que el conflicto estaba por encima de ella y su familia. Por encima de su dolor. De la pérdida que seguía atormentándola. Por encima de sus errores pasados. Por encima de los sacrificios que tuviera que hacer.

Arama Haizea pensó en aquello mientras intentaba conciliar el sueño junto a su amante. Cuando despertó al día siguiente, todavía no había conseguido convencerse a sí misma de ello.

—«Tras el éxito del Escuadrón Pegaso en su primera misión, se prepara otro ataque aéreo en las próximas horas con el que se espera acabar por completo con cualquier amenaza, de acuerdo a las declaraciones presidenciales. No obstante, y para no poner en riesgo la seguridad ciudadana, la región de Zumaia, identificada como posible objetivo del enemigo, ha sido evacuada durante la noche».

La voz de Saroi inundaba el saloncito. Eider, que lo escuchaba, no respondió. Suponía que su amigo esperaba de él alguna reacción, pero no la tenía. Así pues, siguió prestando atención a sus palabras:

—Debajo del artículo hay una fotografía del momento en que las pilotos se reunieron con la presidenta —le describió—. Están mi hermana y sus compañeras, también la presidenta y tu madre. Las aeronaves se ven justo detrás. Son… bastante impresionantes.

El silencio de la contestación de Eider fue cubierto sólo por el tictac del reloj de cuco del salón y un gimoteo de Zakur, que parecía reclamarle una caricia a sus pies, o quizá también estuviera suplicando algunas palabras. El problema era que Eider consideraba que, si no se podía mejorar el silencio, lo mejor era no decir nada, así que posó los dedos sobre la cabeza de su can y continuó callado.

Desde la muerte de Gadea, la mayoría de los días habían sido así. De vez en cuando, Saroi se sentaba a su lado y le leía las noticias de Gineyka. En otras ocasiones traía poemas, pero Eider no quería escucharlos, porque hablaban de miedo, tristeza y horror, y los que no lo hacían eran clamores de esperanza que conseguían enfadarlo. Porque no había esperanza y fingir que la había, crearla sobre un papel para que fuera algo que de alguna manera se podía alcanzar, le parecía un acto desesperado e inútil.

Sobre todo cuando la esperanza terminaba en manos de otra persona, firmada con otro nombre, pervertida y arrebatada para siempre de quien había decidido atesorarla y darle forma.

En muchas ocasiones, Saroi se rendía. Aceptaba el silencio y dejaba que las horas pasaran. Eider prefería esos días a aquellos en los que su amigo decidía comprobar, a cualquier costa, que él seguía teniendo voz.

Aquel fue uno de esos días.

—No me has dicho qué piensas —insistió el mayor de los dos—. ¿Crees que vamos a ganar?

Eider levantó la cabeza entonces, moviéndola en dirección a la voz de su compañero. Aquella pregunta, tenía que admitirlo, era nueva, aunque habría preferido no escucharla. Cuando las comisuras de sus labios tendieron hacia arriba, se preguntó cómo de cruel se vería su sonrisa.

—Ganar —repitió, y advirtió cómo Saroi se removía en el asiento de al lado—. ¿Te parece que podemos ganar?

—Nuestras fuerzas son superiores y…

Eider apretó la mano en torno a su bastón, siempre cerca de él. Aquellas palabras eran las de su madre, no las de Saroi, y se preguntó si él, tras el encierro que estaban pasando, había empezado también a robar voces como Udane robaba la suya.

—Las guerras no se ganan —le soltó, con un filo en su tono que podría haber cortado el viento—. Las guerras sólo se pueden perder.

Y él ya había comenzado a perderla antes de que empezara. Gadea Haizea, al fin y al cabo, había muerto. A la presidencia, a su madre incluso, podía haberles parecido un maravilloso símbolo por el que luchar, pero los hechos eran los hechos: su hermana ya no estaba en aquel mundo, y la palabra victoria había dejado de tener significado en el mismo momento en el que la bala atravesó su corazón. La victoria no la traería de vuelta.

En realidad, Eider pensaba que él había comenzado a perder la guerra mucho antes, aunque no fuese una contra Viria.

Saroi no lo comprendió. El muchacho reparó en cómo su acompañante estrujaba entre los dedos el papel de periódico y evidenciaba así su nerviosismo.

—Pero las tropas enemigas no llegarán más allá de la costa. Ya han desalojado el lugar donde podrían desembarcar y entonces…

Eider apretó con más fuerza su bastón. Sentía la bestia que vivía dentro de su cuerpo, la misma que meses atrás había destrozado todo a su alrededor en el recital de Udane Koplari, queriendo salir otra vez a cazar. Había empezado a despertar cuando no tuvo más remedio que asumir la realidad sobre el destino de su hermana. El día en que había sido consciente de la muerte de Gadea, de la injusticia tras ella, el animal al que daba cobijo (el animal que en el fondo era, quizás) había aullado por salir. Quería morder el mundo, clavar sus dientes en cualquiera que se pusiera por delante. Liberarlo era una manera mucho más sencilla de lidiar con todo; el monstruo era más fuerte, el monstruo no tenía limitaciones.

Pero Eider no quería que clavara sus garras en Saroi, así que intentó respirar hondo.

—¿Te sirve eso? —le preguntó conteniendo la voz, que estaba a punto de convertirse en rugido—. ¿Crees de verdad que no caerá ni una de las nuestras? Como si no hubieran caído ya, de todos modos; como si mi hermana no estuviera muerta. —Su bastón dio un golpe determinante y seco—. Como si nuestras vidas fueran las únicas que importasen.

Como si no estuviera viendo a la muerte, allí sentada, junto a ellos, con su consumido rostro y sus ojos saltones fijándose en uno y otro con avidez. Tenía las manos sobre las piernas delgadas y la postura de quien presta atención. Eider la odiaba con todas sus fuerzas; a quien realmente deseaba atacar, desgarrar, era a ella.

—No he dicho eso, pero… —Un silencio más largo, de los que esconden las palabras que mueren antes de atreverse a nacer—. ¿Es que no te preocupa qué va a pasar con nosotros? ¿No te importa?

A Eider Haizea le pareció una broma de mal gusto. Estuvo a punto de echarse a reír. Cuando se levantó de golpe, Zakur soltó un pequeño ladrido sobresaltado. Sintió que se ponía también de pie, a su lado. Estaba dispuesto a marcharse del cuarto; no quería seguir con la conversación y no parecía que Saroi fuese a entender que no quería más ruido.

Cuando dio dos pasos, percibió el sonido del sillón de Saroi al retroceder un poco y, un instante después, su bastón chocando con su cuerpo.

—Espera, no hace falta que te marches. Yo… Perdona. Soy un egoísta. Siéntate, no diré nada más. Me iré si quieres.

Algo en esas palabras hizo que la bestia diera una dentellada dentro de su cuerpo, que gruñera y sacara las uñas. Quizá fue que se llamara a sí mismo egoísta, que agachara la cabeza con tanta desesperación. Quizá fue el miedo que adivinó en su voz, el mismo que le hacía replegarse ante Udane Koplari, el mismo que les tenía a los dos anclados al suelo y, por tanto, a aquella casa de la que no podían salir y que a veces parecía que se les iba a caer encima.

—¿Y adónde irás? —respondió con voz afilada; una que no pensó que terminaría dirigiendo a su mejor amigo, su único amigo—. ¿A otro cuarto, a escribir sobre esta discusión para darle luego tus palabras a Udane?

El golpe fue certero, Eider lo supo cuando oyó cómo Saroi tomaba aire como si alguien le hubiera clavado un puñal.

La muerte se acercó un par de pasos hacia el joven Haizea. No parpadeaba. No dejaba de mirarle con aquellos malditos ojos. El chico apretó más su bastón hasta que le dolió la mano. La bestia quería salir a luchar. Quería vengarse de ella.

—No hay salida, ¿no lo ves? —gruñó, y aquella frase fue como descorchar una botella de champán que esperaba para derramar su contenido—. No hay salida a la guerra, ni a esta casa ni a nada. Al final, morimos. Eso es todo. Morimos, Saroi, y todo se queda por hacer y al mismo tiempo todo sigue adelante. No importa si Gineyka gana o pierde, porque la gente morirá igual, de nuestro lado o del contrario. Yo llevo perdiendo toda mi vida: soy sólo el hijo ciego, el encerrado, el inválido, la broma de mal gusto, el loco; mi hermana era la brillante, el orgullo, la que tenía un futuro. Y la mataron. La mataron antes de que llegara la maldita guerra; la mató el que estaba aquí por mí. A lo mejor tenía que haberme muerto yo. Es más, a lo mejor estaría bien morirse. A lo mejor estaría bien perder la guerra. Que este mundo estalle en mil pedazos si quiere. Así al menos habría una escapatoria.

Cuando terminó de hablar, le faltaba la respiración. Le dolía la garganta de alzar la voz, aunque no sabía cuándo había empezado a subir el tono. Zakur ladró, alarmado, lo que le puso más nervioso. Los ojos de la muerte seguían fijos en él: tan tan saltones, tan tan grandes y ella, tan tan callada.

La odiaba. La odiaba y, al mismo tiempo, quería que le tendiera la mano e hiciera que el silencio lo colmase todo.

—No hables así. —Eider sintió una mano sobre su brazo, pero se retiró como un animal herido—. Sé que ahora todo te parece injusto y triste, pero quizá nuestra suerte puede cambiar. Es cierto que el mundo no es perfecto y que pasan cosas horribles, en esta casa y ahí fuera también. Pero a lo mejor deberíamos aprovechar la oportunidad de estar vivos en vez de lamentarnos por lo que no hemos podido evitar hasta ahora. Íbamos a huir, ¿recuerdas? Tal vez…

Entonces, la bestia clavó los dientes.

—¿Tal vez qué, Saroi? ¡Para ti es muy fácil, claro! Tienes una hermana que te apoya, que se jugaría cualquier cosa por sacarte de aquí. No se te ha muerto nadie. Puedes ver el mundo, podrías tener un lugar en la sociedad cuando quisieras, podrías huir solo si te apeteciera. Bien, ¡si quieres huir, hazlo! ¡Márchate! —Su bastón se movió entonces, barriéndolo todo a su alrededor—. ¡Vete de esta casa! Nunca tenías que haber venido en primer lugar.

La bestia jadeaba. La muerte miraba.

Para cuando Eider volvió en sí y se dio cuenta de lo que había dicho, ya era demasiado tarde.

—Yo me habría jugado cualquier cosa por sacarte de aquí. —La voz de Saroi fue apenas un susurro que en nada se parecía a su melodía habitual, apenas una nota desafinada y a punto de quebrarse.

Eider, como siempre que dejaba escapar a la bestia, se encontraba agotado y confundido. Abrió la boca, pero el ruido apresurado de los pasos y la puerta al abrirse y cerrarse sonó antes de que él pudiera recobrar su verdadera voz.

Cuando se dejó caer en el suelo, cansado y triste, perdido y más solo de lo que se había sentido en siglos, hundió la cara en el pelaje de Zakur y le suplicó a la muerte que hiciera que todo acabara.

Capítulo 4

17 de bost de 3705 d. G.

Playa de Itsasal, Gineyka

El silencio se arrastraba, hora tras hora, como un cortejo fúnebre, lento, acompasado y frío. Muerte, impertérrita, encabezaba su marcha con la certeza de que el mundo estaba bajo su mano. Al fin y al cabo, lo sabía todo. Conocía los pecados y las buenas acciones. Conocía los más oscuros secretos, las pasiones más prohibidas. Supo, tras el ataque del Escuadrón Pegaso, en cuanto vio los cuerpos heridos en la cubierta del BRV San Brug, cuántos saldrían vivos de aquel primer encuentro. Supo también cuántos serían arrastrados al mar. Caminó entre ellos cuando su piel se había enfriado ya y los habían cubierto con sacos (las mantas eran demasiado valiosas), y los contó. Se fijó en que les habían quitado las botas y todo lo que fuera de valor, como si sus compañeros fuesen carroñeros que desdeñasen únicamente el sabor de la carne. Estuvo en primera fila cuando leyeron las oraciones para los muertos, prometiéndoles a aquellas almas un viaje hacia su dios y sus santos. Luego, contempló cómo los tiraban por la borda.

Muerte se fijó en todos los rostros que esperaban entre las mermadas tropas. Vio lágrimas y supo que eran de miedo y de tristeza por lo que podían perder. Para Muerte, que había vivido miles de años, desde el primer hálito de vida del primer ser, los soldados allí presentes eran como niños, y comprendió que todavía no entendían la magnitud de todo a lo que se enfrentaban. Y como lo sabía todo, se dio cuenta también de que los responsables al mando no les habían contado sus planes.

Los descubrirían más tarde, cuando el sol alcanzaba el punto más alto en su paseo por el cielo. Para entonces, la costa de Gineyka se recortaba como una sombra en el horizonte. Para entonces, el barco gemelo que había salido con ellos de uno de los puertos de Orae, el BRV Santa Galí, ya no estaba tras ellos. Pero había otro. Uno que cargaba con las armas más pesadas, esas que muchos habían observado en el puerto de la región de Orae con ojos incrédulos, porque parecían más monstruos que armas. Criaturas sacadas de algún libro de fantasía.

Muerte las había visto también, pero no se había sorprendido. Al fin y al cabo, siempre había sabido que el enemigo más mortal para los seres humanos eran ellos mismos. Así pues, tomó asiento en una de las rocas que había en la playa de Zumaia y observó desde allí a todos los que tendría que llevarse cuando finalizara el día.

Ponce Freire había sido uno de los tantos hombres obligado a embarcar en el San Brug. Él, que se había criado en la más baja de las zonas de Arxia, que había crecido en las casas de trabajo a cambio de unas migajas y una cama donde soñar con una vida que no fuera la suya, nunca había creído en la justicia. Quizá por eso había empezado a meter su mano en bolsillos ajenos cuando sus dueños estaban distraídos. Una cartera llena le ofrecía un estómago lleno, y estar saciado y poder pagarse una pequeña habitación era todo lo que podía desear. Algo que no había olvidado ni siquiera cuando lo lanzaron a una sucia celda con otros hombres. Algo a lo que se aferró cuando le ofrecieron redimir sus crímenes a cambio de participar en una misión colonizadora.

«Misión colonizadora». Esas eran las palabras que habían usado ante él. Nunca «guerra», aunque se habían mencionado batallas. Una lucha contra mujeres. Y Ponce, como todos los hombres de Viria, pensó que estarían indefensas. Creyó que sería fácil.

Nunca habría esperado que esas mismas mujeres le dispararían desde unos pájaros mecánicos y le perforarían el hombro. Igual que no esperaba que al día siguiente, febril, mareado y débil por toda la sangre que había perdido, con el uniforme desgarrado y manchado, sus propios compañeros lo levantasen de su catre y lo hicieran salir de la bodega.

—Subid a los heridos a los botes —escuchó.

—Freire no puede luchar. Si apenas puede mantenerse en pie. —Ponce reconoció que alguien hablaba desde su derecha. Quizás el soldado que cargaba con parte de su peso.

—No quiero a nadie aquí —repitió la primera voz. Le pareció distinguir un brillo en la pechera del impecable uniforme. Uno de los altos mandos, supuso—. O se va en uno de los botes o se va por la borda. ¡Moveos!

La última orden sonó como un ladrido y Ponce sintió cómo lo arrastraban por la cubierta. La herida en el hombro le pulsaba con un dolor desgarrador, y pronto sintió la calidez de un líquido que volvía a correrle por el brazo.

En el plácido sopor que precede al delirio, supo que, hicieran lo que hicieran con él, aquel iba a ser el día de su muerte.

Florian Vélez había sido seminarista durante cuatro años en la capital de Viria, pero, cuando se anunció la guerra, entendió que debía estar entre los soldados. Él, que venía de una familia relativamente bien avenida, aunque sería su hermano mayor quien lo heredaría todo, no había entrado en el Seminario por vocación, sino por necesidad. Sin embargo, o quizá precisamente por ello, había entendido antes que muchos otros los beneficios de la Iglesia. Había comprendido qué ventajas había en una posición como sacerdote. Había visto trabajar a los censores y se había imaginado más de una vez colaborando con ellos. De hecho, había llegado a soñar que podía convertirse en uno de los ocho Grandes Censores, a quienes todos respetaban y temían por igual.

Para convertirse en Gran Censor, había que destacar entre el resto. Había que hacer grandes amigos y parecer piadoso, pero sin perder de vista las realidades del mundo. Para convertirse en Gran Censor había que hacer cosas que nadie más estuviera dispuesto a hacer, arriesgarse y dar un paso al frente. Él no era un estudiante demasiado bueno. Se dormía por las mañanas y prefería charlar con sus compañeros que centrarse en sus libros. Sin embargo, la aventura lo llamaba. Fantaseaba con ir a tierras paganas y volver triunfante. Había paladeado la idea de ser misionero, de acompañar a las tropas a tierras sin civilizar, a lugares donde tendría que comer en el suelo y dormir bajo las estrellas.

Y, por supuesto, cuando en el Seminario anunciaron que necesitaban hombres piadosos que acompañaran a los soldados hasta el campo de batalla y los bendijesen y les diesen fuerza, el joven Vélez encontró su oportunidad para destacar entre el resto.

Pero, en la imaginación del muchacho, la guerra no lo tocaría. Él sólo tendría que navegar con los hombres e iluminarlos con su palabra. En su mente, un escenario en el que le dieran un arma porque necesitaban todas las manos que hubiera y en el que lo hicieran desembarcar del San Brug no se había dibujado jamás. No había imaginado que lo hacinarían en un bote con otros tantos hombres, silenciosos como fantasmas, y lo harían navegar hacia la costa. No esperaba tampoco que el miedo le revolviese el estómago. En su fantasía, en ningún momento se había permitido pensar que se encontraría tembloroso y mareado en un rincón, entre hombres que olían a sangre y a sudor, balbuceando oraciones en las que nunca había creído.

Pidiendo milagros que no iban a suceder.

Los muertos, pensaran lo que pensaran las mujeres de Gineyka, no caerían sólo de un lado. Eider Haizea lo había dicho como si sus ojos ciegos pudieran ver mucho más allá de lo que cualquier otra persona percibía en su nación. La playa de Zumaia estaba bien protegida y, por supuesto, los vieron llegar. Estaban preparadas. Primero oyeron las aeronaves, sobrevolando los cielos con el sonido de sus motores como grito de batalla.

Kemena Oria era una de las mujeres del ejército de tierra que tenía la labor de proteger la costa e impedir que el enemigo llegara a pisar más de unos metros de su patria. No eran muchas las que habían sido destinadas allí, quizá por falta de tiempo para organizar la defensa o quizá por simple exceso de confianza. Apenas una fuerza de quinientas mujeres se distribuía por la superficie, cubiertas por los árboles que marcaban el final de la playa. Estaban distribuidas en pequeños pelotones, pero ellas eran lo menos importante: lo relevante eran sus armas. La línea de ametralladoras estaba preparada y Kemena llevaba el tiempo suficiente practicando como para estar segura de que no erraría ni un tiro.

De hecho, Kemena Oria estaba impaciente ante la perspectiva del enfrentamiento. No era su primera misión militar, pero sí, sin lugar a dudas, la más importante. Gineyka era una nación mucho más pacifista de lo que ella habría querido: estaba segura de la superioridad de su país con respecto a otros que había más allá del mar, pero el gobierno nunca había mostrado interés en ampliar sus horizontes. A ojos de Kemena, aquello no tenía ningún sentido. Podrían haber visitado otros lugares, cambiarlos, mejorarlos. Tenían el armamento y la tecnología para ello; podían surcar los cielos y navegar a toda velocidad, hasta debajo del agua. El ejército estaba nutrido de mujeres deseosas de luchar por la patria y por la diosa, y así se había hecho cuando había habido revueltas. De esas había visto varias: grupos rebeldes que se levantaban y, tan pronto como lo hacían, eran acallados por la misma fuerza armamentística que podrían usar para abrir nuevos caminos y adquirir nuevos terrenos.

Al menos, la amenaza de Viria había servido para que el gobierno abriera los ojos de una vez. Kemena esperaba que la misión no se limitara a la defensa. En manos de mujeres como ella, el mundo podía ser ilimitado y magnífico, y ya habían perdido la oportunidad durante demasiado tiempo.

El estruendo de las primeras balas fue como el primer trueno de una tormenta.

A Kemena le pareció que eran las primeras notas de un nuevo himno.

De una nueva era.

Naroa Sarabe, en cambio, no creía en nada de lo que la habían obligado a hacer. Ella nunca había querido luchar, sólo quería volar. Lo decidió la primera vez que vio un dirigible entre las nubes. Ella y su hermana, que habían nacido en una granja del sur y que sólo conocían la vida entre animales y cultivos, observaron el gran artefacto sobre sus cabezas, tan lejos de la tierra a la que siempre habían estado atadas, y supieron en aquel momento que no querían seguir con los pies anclados al suelo.

Desde aquel día, las dos hermanas se esforzaron para convertirse en pilotos. Decidieron viajar a Kiteria dejando al resto de su familia atrás, con pocos ahorros y un único objetivo. No tenían dinero, no tenían recomendaciones de nadie, ni siquiera tenían la seguridad de que pilotar se les fuera a dar bien, pero eran obstinadas. Cuando por fin consiguieron que las aceptaran en la fábrica aérea, ver los zepelines de cerca las convenció todavía más de que los sacrificios para llegar allí habían valido la pena, y no fue nada en comparación con la primera vez que vieron los primeros planeadores; por entonces, no eran más que prototipos que distaban de ser todo lo que podían llegar a ser.

Pronto destacaron. Inseparables, ambas se convirtieron en lo que muchas de sus compañeras llamaban Las Hidra, porque parecían dos cabezas que formaban parte de lo mismo. Incluso al volar el nivel de conexión que había entre ellas era diferente a cualquier otro. Se convirtieron en las mejores. Como tales, fueron de las primeras en probar el Eo Bat cuando estuvo desarrollado, junto con Gadea Haizea y la propia Irati Burgoa.

Como tales, fueron también las elegidas para defender la patria desde las aeronaves una vez que descubrieron la amenaza viriana.

Naroa lo lamentaba profundamente. Ella, que sólo quería disfrutar del viento en la cara y la sensación de tener alas, no había tenido ningún deseo de disparar en el primer ataque ni lo tenía aquella tarde. Pero las órdenes eran otras, y negarse significaba también dejar de volar. Su hermana sí parecía convencida de que eso era por el bien de la patria y de que se las consideraría heroínas, así que el primer día Naroa disparó con los ojos cerrados, sin apuntar a nada ni nadie, y con aquello en mente.

Para el segundo ataque, sin embargo, algo había cambiado.

El ejército de Viria ya sabía que ellas y sus aeronaves existían; las estaban esperando y, al contrario que Naroa, sus soldados no cerrarían los ojos ni dejarían de apuntar.

Muerte se levantó de su improvisado asiento con el primer disparo. Con el primer caído en tierra, empezó a andar por la arena. Caminó junto a hombres desesperados sin rozarlos y se agachó junto al agua para recoger el alma de Ponce Freire, que la marea empujó hacia su mano huesuda. El soldado no había tenido ni una oportunidad, pero al menos había tenido la suerte de perder la conciencia antes de morir ahogado en el corto trecho que separaba el bote de la orilla.

Florian Vélez no tuvo tanta suerte. En el caos de cuerpos que intentaban empujar hacia delante, hacia la supuesta victoria, tropezó con el cadáver de uno de sus compañeros y cayó como un fardo. Durante unos momentos no se movió, esperando a que una de las balas que llovían a su alrededor le perforase la piel. Aguardó durante lo que le pareció una eternidad, entre la cacofonía de gritos y motores. Muerte lo observó, paciente, y vio a alguien acercarse e inclinarse sobre él, comprobar que estaba bien y ofrecerle su ayuda para levantarse. Se preguntó entonces si se llevaría a uno o a los dos hombres. Los estudió mientras corrían por la playa, mientras buscaban algún tipo de refugio entre las dunas, sin comprender que no se puede escapar cuando te disparan desde arriba. Ambos cayeron al final, el uno a unos metros del otro, sin gritos ni palabras ni últimas voluntades. Incluso su silencio estaba impregnado de terror.

Las gineykanas, por el contrario, no habían tenido miedo. No habían creído que fuera necesario, pues era obvio que llevaban ventaja: tenían los aeroplanos, tenían sus armas y tenían la mejor posición para defender su territorio. Incluso si eran menos en número, no creían que hubiera nada que los hombres de Viria pudieran hacer para igualar sus oportunidades.

Hasta que uno de los botes del segundo buque que había llegado hasta sus costas se abrió y dejó salir un monstruo de sus entrañas. Uno de metal, enorme, que apenas sí tenía problemas para moverse pese a la marea. Avanzaba lento, pero sus ruedas giraban sin problema pese a la resistencia del agua. Un humo negro salía ininterrumpidamente de una caldera que quedaba por encima de las olas, y su brillante cubierta relucía bajo el sol.

Las mujeres se quedaron sorprendidas ante tal visión, que no se detenía aunque los aeroplanos habían corregido el rumbo y disparaban contra ella. En la piel de la máquina solamente quedaban hendiduras como recuerdo de las balas, pero necesitarían muchas más para dejarla insalvable o para incapacitar a los que debían de estar operándola desde dentro.

Todos en la playa, de uno y otro bando, fueron conscientes de cómo se movió el cañón que tenía por única boca aquella mole de acero. Todos vieron cómo los aeroplanos lo sobrevolaban como aves carroñeras, buscando su punto débil.

Todos vieron el momento en que disparó y uno de los pájaros de metal se convirtió en una lluvia de llamas y ceniza.

Muerte se apresuró a tomar en brazos a Naroa Sarabe, que cayó del cielo como una pluma, y metérsela en su bolsa de almas atrapadas ese día. Recogió también, de camino hacia su próxima parada, a quienes la metralla había alcanzado. Kemena Oria todavía agarraba su ametralladora, aunque una placa de metal había estado a punto de seccionarle la cabeza del resto del cuerpo. En los ojos abiertos de la mujer, Muerte advirtió su terror. Su desesperanza. El entendimiento, por fin, de lo que sus enemigos podían hacer.

Ambos bandos se habían infravalorado.

Y, minutos antes de que la verdadera batalla comenzase, todos en aquella playa se dieron cuenta de que Muerte podía reclamar cualquier alma presente.

Capítulo 5

17 de bost de 3705 d. G.

Playa de Itsasal, Gineyka

No había nada más que hacer, que temer, que esperar. La playa era el Infierno, el mismo que pregonaban los sacerdotes de Aión para los paganos y los pecadores, pero Neith Sinagra ni siquiera había tenido que morir para verlo. Las balas sobrevolaban su cabeza, y el estallido del pájaro de metal lo había dejado mareado y con un pitido incesante en los oídos. Contra su espalda, la roca en la que se apoyaba parecía demasiado frágil para servir de escudo. Su pierna, firmemente vendada, no dejaba de palpitar, si bien el dolor le servía para mantenerse despierto y con la mente clara. El peso del arma en la mano derecha, apoyada contra su hombro, también le daba fuerzas. El metal estaba frío todavía, ya que por el momento no había considerado disparar; le bastaba con ver a sus compañeros intentarlo y caer a tierra antes o después, tiñendo la arena de rojo bajo sus cuerpos.

A su lado, Via respiraba hondo. Su rostro estaba más pálido que de costumbre y sus manos no dejaban de sopesar su arma, si bien Neith sabía, de otra ocasión, en otro sitio, hacía lo que parecían miles de años, que Lavalle no dispararía. O tal vez sí. Su situación había cambiado mucho en los últimos tiempos. Aquella persona no era la misma que había encontrado amedrentada en un callejón. Esa no habría ido a la guerra. Y, sobre todo, no habría ido a la guerra por él.

—Tenemos que salir de aquí —dijo.

Via se arriesgó a echar una mirada por encima de las piedras.

—Es imposible avanzar.

—No hacia delante —murmuró él con un gesto de la cabeza hacia la derecha. Las dunas no ofrecían protección. Las rocas que bordeaban la orilla, pese a que no eran el refugio perfecto, quizá les diesen la oportunidad de seguir con vida unos minutos más—. Huyamos.

Desertar estaba penado con la muerte. Era traición. Pero ¿quién los iba a detener? Neith no creía que querer seguir respirando fuese un crimen. Y teniendo en cuenta el caos, la masacre, nadie iba a advertir si faltaban dos soldados.