6,99 €

Mehr erfahren.

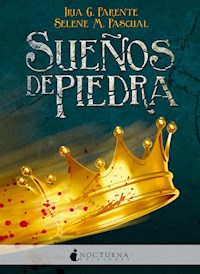

- Herausgeber: NOCTURNA

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Marabilia

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

Los nigromantes de la Torre de Idyll no son como dicen los cuentos. Allí nadie sacrifica doncellas ni juega con la muerte, solo se estudia entre libros y hechizos. Clarence, que siempre ha vivido ahí, adora esa calma. Hazan, que conoce el mundo exterior, comienza a cansarse de ella. Sin embargo, cuando unos venenos letales empiezan a comercializarse por toda Marabilia, ambos deben abandonar esa paz. Alguien tiene que encontrar un antídoto con urgencia... aun si el precio a cambio es uno mismo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 656

Ähnliche

© de la obra: Iria G. Parente y Selene M. Pascual, 2016

© del mapa, los detalles que acompañan el texto y las ilustraciones del final: Lehanan Aida, 2016

© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.

c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid

www.nocturnaediciones.es

Primera edición digital en Nocturna: julio de 2017

Edición Digital: Elena Sanz Matilla

ISBN: 978-84-16858-19-4

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

A todos los que se sienten perdidos o tienen miedo de avanzar sin saber adónde llegarán. Vosotros también podéis ser héroes.

TÍTERES DE LA MAGIA

Hazan

Cuando era pequeño, mi hermana me contaba historias de caballeros y princesas, de luz de luna llena y hechiceros. Acurrucados en la cama, después de que los Maestros apagaran todas las luces de la Torre, ella me instaba a que cerrase los ojos y empezaba a hablar.

Érase una vez…

Yo escuchaba, embelesado, y no me atrevía a preguntar ni a separar los párpados, pues temía que, si lo hacía, las imágenes que Greta convocaba se deshiciesen en el aire, como las nubes de vapor que nos salían de los labios en invierno. Así que simplemente permanecía a su lado, muy quieto, resistiéndome al sueño.

Érase una vez un príncipe que se marchó a recorrer el mundo…

Érase una vez un reino asediado por la guerra…

Érase una vez una princesa que quería convertirse en un jilguero…

Érase una vez…

La fórmula inicial era siempre la misma y yo creía que, si el cuentacuentos la cambiaba, algo horrible pasaría. Tal vez fueran palabras mágicas para invocar el poder de la imaginación. Tal vez fuera un amuleto para evitar que los males de las historias llegaran a nuestro mundo: caballeros negros, piratas, dragones, quimeras… Me asustaba que los monstruos de los que mi hermana hablaba —algunos con forma humana, otros no tanto— fueran reales, pero ella siempre parecía conseguir mantenerlos alejados con aquella frase que, al cabo de un tiempo, yo mismo empecé a pronunciar a la vez que ella.

Érase una vez…

El portal surgía entonces ante mí, y sus hojas doradas se separaban y me permitían la entrada a aquel extraño universo. Uno en el que había guerreros a lomos de enormes caballos blancos, que volaban sobre los prados pese a no tener alas. Uno en el que había damas, a veces hermosas, con una corona sobre los cabellos, otras veces viejas y arrugadas, con buenas o malas intenciones. Uno en el que había hechiceros altos como montañas, con consejos sabios y palabras más poderosas que las de los cuentos.

Mi parte favorita era cuando el hechicero llegaba, en ocasiones como un ermitaño o un vagabundo, en ocasiones como un gran Maestro, y salvaba a los demás.

A mí no me gustaba el príncipe, que tenía una espada y un reino, y siempre andaba en busca de una esposa.

A mí no me gustaba la princesa, caprichosa y en apuros.

A mí no me gustaban los monstruos, peligrosos, aguardando en la espesura para despedazarte; o los duendes, pícaros y mentirosos, dispuestos a confundir al héroe con sus triquiñuelas y sus medias verdades.

Yo lo único que realmente ansiaba descubrir en el cuento era la magia. El hada madrina o las palabras secretas que podían cambiar el mundo entero. La copa de la que, si bebías, estabas obligado a cumplir todas tus promesas o el gran libro que contenía escrito el Destino. Yo buscaba la luz de la luna llena, que rompía el encantamiento, o los Elementos, esquivos como sombras o una fuerza incontrolable.

—Cuéntame un cuento —le dije una noche a Greta en un susurro. Nuestro cuarto era pequeño, con dos camas gemelas, pero yo siempre me deslizaba dentro de la suya, para que me abrazase mientras dormía, porque todavía olía a casa, a ese hogar que nos habían obligado a dejar demasiado pronto—. Cuéntame un cuento sobre hechiceros.

—No hay cuentos sobre eso, Hazan. Los que forjan las leyendas son los héroes, la gente de la realeza y los mortales que se cruzan con la magia por casualidad, no los que la anhelan y conviven con ella.

—¿Por qué? No lo entiendo.

—Los hechiceros sólo ayudan: ese es su papel. No tienen historias propias. Y ahora, si cierras los ojos, te contaré el cuento de un dragón que quería ser humano…

Pero yo me negué a escucharla aquella noche. No cerré los ojos. Le di la espalda, ofendido, y me concentré en la silueta de los muebles en la oscuridad mientras creaba mi propia aventura. En ella, yo era el protagonista, el hechicero que tenía una misión y no era un mero ayudante; era el héroe.

No recuerdo qué imaginé que sucedía aquella noche, porque no tardé mucho en dormirme, pero de lo que sí estoy seguro es de que mi yo en el mundo de los cuentos no tenía problemas con la magia. Por supuesto, decir las palabras correctas era para él tan fácil como respirar. Ningún hechizo le salía mal. Si sus enemigos lo aventajaban en algo, era únicamente para darle emoción antes de un final en el que se ganaba el favor de todos los reyes de Marabilia por salvar todos los reinos a la par.

Mi yo infantil se equivocaba en al menos dos cosas: en primer lugar, la magia no consiste sólo en palabras y un par de movimientos de varita. Esos gestos no tienen más poder que el que nosotros imbuimos en su significado. En segundo lugar, los hechiceros, después de todo, quizá no sirvan como héroes. Yo aún soy un aprendiz, así que supongo que no cuento, pero Greta, con su título y su trabajo en Dione, donde cuida de la familia real, no se parece a ninguna de las heroínas de las que hablan las historias. De pequeña pudo ser una niña dulce y feliz, pero los años la han convertido en una joven seria y orgullosa. No me la imagino a lomos de un caballo ni con una espada en la mano: la única imagen que tengo de ella es la de la realidad, sentada a su mesa en sus aposentos de palacio, con un libro en el regazo y desinteresada de lo que acontezca más allá de los muros de la ciudad de Taranis. Greta, al fin y al cabo, no se graduó con honores y antes de tiempo viviendo aventuras, sino esforzándose y dejando el mundo real a un lado para sacrificar cuanto tenía por la magia y el saber. Incluso aunque vivimos en la misma habitación durante años, ella siempre estaba centrada en sus estudios, y llegó un momento en que se acabaron los cuentos y cualquier tipo de conversación. Ni siquiera tenía amigos. Aunque yo regresé a casa cuando encontraron el cuerpo de papá en la playa, entre los restos del naufragio, ella no lo hizo. Tampoco volvió a visitar a nuestra madre más que un par de veces, y creo que fui el único que la lloró cuando la enfermedad se la llevó, posiblemente consumida por la soledad. Ni siquiera quiso mis felicitaciones cuando consiguió el puesto como hechicera de la corte. Jamás me pidió nada y sé que, a cambio, su deseo más oculto era no tener que darme nada. Cuando me expulsaron de la Torre, un par de años después de que se graduara, fui consciente del disgusto que se llevó. Probablemente pensó que tendría que ocuparse de mí. No había hecho de hermana mayor durante mucho tiempo y puede que le diera miedo volver a serlo.

Sin embargo, luego las cosas cambiaron: de ser un hechicero repudiado y expulsado de la Torre de Sienna, me convertí en un estudiante en la Torre de Nigromancia de Idyll. Greta se sorprendió casi tanto como yo… y no era para menos. En el momento en que el Maestro Archibald, el director de la Torre, me preguntó si deseaba otra oportunidad, yo mismo creí haber oído mal. Idyll era —es— la meta de cualquier aprendiz, y estudiar aquí resulta un honor.

Un honor que no estoy seguro de merecer.

—¿Idyll? —repitió Greta al enterarse, incrédula.

Aquella tarde estábamos en su habitación, con su mesa llena de libros y frascos entre ambos. Supongo que la magia siempre nos había mantenido separados, pero ahora la sentía como un foso infranqueable.

—El Maestro Archibald cree que tengo futuro con las pociones. Dice que en Sienna cometieron un error al echarme.

Greta frunció el ceño. Siempre que lo hace, sus ojos se oscurecen y me recuerda vagamente a nuestra madre.

—Tú no sabes nada de magia negra.

—Aprenderé. El Maestro dice que me pondré rápido al día. Además, me ha insistido en que no difiere tanto de lo que hacen los hechiceros; sólo es un poco más difícil y desarrolla algunos aspectos más… inmateriales. Pero tengo una base que asegura que me será útil y…

Mi hermana me acalló. No se movió, en realidad, aunque me bastó con su forma de mirarme, como si estuviera dejándome en evidencia. Bajé la vista y saqué del bolsillo el objeto que me había ofrecido el Maestro: el amuleto azul, símbolo de los nigromantes y de los principios de su magia, brillaba de manera sobrenatural cada vez que lo acariciaba con los dedos. Lo sentía latir, como si estuviera conectado con mi corazón.

Greta se echó atrás en su silla, dejándome claro que no pensaba tocarlo.

—Le dije que necesitaba algo de tiempo, pero parecía convencido de que aceptaría.

Supongo que ya lo estaba antes de ofrecérmelo; después de todo, algunos nigromantes pueden ver el futuro. Luego descubrí que la Maestra Anthea, hermana del Maestro Archibald y codirectora de la Torre, era una de esas personas.

—Una vez que te pongas esa cosa, no habrá vuelta atrás. Serás uno de ellos.

Lo dijo con algo que parecía repulsión… No: miedo. Los nigromantes tienen el poder de ver más allá de la piel y la carne. Por ejemplo, todos tenemos un aura a nuestro alrededor en la que es posible leer nuestros sentimientos, nuestros secretos más ocultos. Ellos interpretan sus colores y sus formas y aprenden a ver lo que nadie quiere desvelar. Por eso mi hermana se asustó. Ser capaz de ver en el corazón de la gente implicaba conocer más de ella. Y eso la aterraba, pues Greta siempre se esforzaba por mantener el control de todo.

Yo no contesté nada. Me puse el colgante alrededor del cuello y aquel fue el final de nuestra conversación.

Desde ese día, han pasado ya tres años y, aunque todavía responde a mis extensas cartas, creo que algo ha cambiado entre nosotros. O más bien, creo que algo ha cambiado con relación a toda mi vida pasada. Aquel verano en el que me admitieron aquí, renuncié a muchas cosas y gané otras.

Cuando una puerta se cierra, siempre hay un pasadizo secreto que puedes abrir.

—No me estás escuchando, aprendiz. Espero que estés pensando en hechizos útiles y no en unicornios.

La voz de mi tutor me devuelve al presente. Lo observo desde abajo, tumbado en la hierba, con el libro abierto sobre mi estómago. Los ojos azules de Clarence, serios y exigentes, se encuentran con los míos. Aunque su tono es de reprimenda y me exige concentración, lo único que me viene a la cabeza es que tampoco he oído historias que tengan a un nigromante como protagonista. En las aventuras, los hechiceros de túnica negra siempre son malvados. Siempre tienen ojos oscuros, son misteriosos y dan miedo. Pero Clarence, aunque es espigado y alto, no podría ser menos amenazante. Tiene un rostro agradable, de una palidez que destaca todavía más contra sus ropas negras, aunque con unos ojos tan brillantes y honestos que la posibilidad de que haya contado alguna mentira en su vida resulta inconcebible. Cuando sonríe, la cara se le ilumina y parece un niño envuelto en una travesura, si bien reserva esa expresión para tomarle el pelo a la gente. Sobre todo, a mí.

Mi tutor nunca ha salido de la Torre, nunca ha visto mundo y por eso nunca ha vivido aventuras. Tampoco parece desearlas y, en cualquier caso, no tiene tiempo: entre su preparación para convertirse en Maestro y el peso que supone afrontar el cargo de director algún día mientras me ayuda con los estudios, su jornada debe de componerse de menos horas de las que desearía.

Aun así, siempre tiene un momento para mí.

—Oye, Clarence, ¿conoces algún cuento que protagonice un hechicero?

Él me observa y enarca las cejas hasta que rozan su alborotado flequillo. Por un instante, se queda tan callado que percibo los gritos de algunos más jóvenes jugando en otro lado del amplio jardín —si es que se puede llamar así al campo que forma parte de los territorios de la Torre—.

—No me puedo creer que estés pensando en cuentos —suelta de pronto. Me agarra de la oreja y tira con suavidad, pero sin asomo de duda—. Te examinas en poco tiempo, aprendiz, y no sé si preocuparme o alegrarme de que parezcas tan tranquilo.

Con un último tirón, me suelta y yo me encojo con un quejido. Ambos hemos estado estudiando muy duro para sacar adelante mis asignaturas y, por más que en ocasiones sienta que no avanzo y que todo es en vano, algunos buenos resultados me animan a seguir adelante.

Claro que me animaría mucho más saber que me graduaré pronto, en vez de ser consciente de que no será este año. Aún me queda mucho por aprender.

Pero a mi edad, Greta ya servía en palacio. En la Torre de Sienna, los que una vez fueron mis compañeros se graduarán con la próxima luna llena. Y yo estoy estancado.

—He recibido una carta de una amiga de la anterior Torre en la que estuve —me encuentro confesándole de improviso. Me tumbo sobre el costado y clavo la vista en las briznas de hierba—. Se graduará dentro de poco. En cambio, yo no veo mi graduación mucho más cerca de lo que estaba el año pasado. Es algo… frustrante.

Intento que no suene como si me lamentase, pero lo cierto es que da la impresión de que estoy autocompadeciéndome. Y lo detesto. Al Hazan niño, ese que soñaba con grandes trucos de magia, le decepcionaría mucho verme así. Ver en lo que me he convertido. Quizá le hubiera gustado más el chico que llegó a esta Torre hace tres años, sin incertidumbre, con la ilusión de un chiquillo y la inocencia de quien cree que puede cambiar el mundo.

A mi lado, Clarence chasquea la lengua.

—El tiempo es irrelevante, aprendiz —masculla. Siempre me llama así, desde que entré en la Torre y me dio la bienvenida, aunque yo me dirijo a él por su nombre. En el fondo, es un elemento más de nuestra extraña relación, esa en la que no sé si somos amigos o sólo un profesor y su alumno, o las dos cosas según la hora del día—. Hay alumnos que se gradúan antes, alumnos que repiten asignaturas tantas veces que pierden la cuenta, alumnos que siguen aquí con el doble de edad que tú… Y sí, hay alumnos que se rinden porque no soportan lo que la magia y la Torre les exigen. —Suspira, como si él mismo supiera lo que se sufre, aunque a mí siempre me ha parecido el estudiante perfecto, el muchacho más brillante de toda la escuela—. Cada persona tiene un ritmo de aprendizaje distinto que no la hace mejor ni peor que las demás.

No digo nada. Supongo que tiene razón, que debería relajarme e intentar dar lo mejor de mí para que ni él ni los Maestros tengan queja.

Me incorporo. Hace calor, y la túnica negra, a la que todavía no me he acostumbrado, no ayuda. Ante nosotros se alza la Torre, que ni siquiera tiene esa forma. En realidad, parece una mansión o un palacete digno de un príncipe. Un príncipe oscuro, eso sí, porque la construcción es de piedra ennegrecida y ventanas angulosas. Estoy seguro de que es más grande por dentro de lo que parece desde aquí, aunque el interior encaja perfectamente con su fachada. Al principio, me costó acostumbrarme a las escaleras y a los interminables pasillos en cuyos rincones se apila la oscuridad. En las paredes hay antorchas de fuego azul que deforman tu sombra cuando pasas, y hasta el sonido de tus pisadas parece amplificarse, como si un ejército entero te persiguiera. He oído leyendas de fantasmas y, de hecho, juraría que la Maestra Anthea siente un placer oculto en avivar la imaginación de los aprendices con historias de pesadillas que raptan a los alumnos de sus camas y espíritus que te engañan para que caves tu propia tumba en medio de la noche. Lo más terrorífico que me he encontrado por aquí, sin embargo, son las dos caras de hierro forjado que hay en la puerta de la verja que cerca el edificio, las cuales no sólo hablan, sino que además pueden llegar a ser de lo más groseras.

A mi lado, Clarence se inclina hacia mí. Siento su cercanía y doy un respingo al encontrar su rostro a tan sólo unos centímetros. Ha entornado los párpados y tiene los labios contorsionados en una sonrisa burlona. Reconozco el gesto y me tenso, porque es la expresión que anuncia que se va a meter conmigo.

—Hablemos de lo verdaderamente importante: ¿una amiga de la Torre de Sienna, has dicho? —me pincha—. ¿No será aquella chiquilla por la que estabas loco cuando estudiabas allí? La de nombre de muñequita presumida… ¿Lily?

—Dely —lo corrijo, aunque me arrepiento al instante. Las mejillas me empiezan a arder—. Y no estaba «loco», simplemente me… gustaba. Era lista y bonita. Y siempre era amable conmigo.

Y yo era un idiota y no me daba cuenta de lo ridículo que estaba siendo. Porque ella nunca mostró el menor interés por mí hasta que le escribí, emocionado, para informarle de que iba a estudiar en Idyll. Y aunque seguimos manteniendo correspondencia, pronto me di cuenta de que no teníamos nada en común. Agotamos nuestros recuerdos de cuando estaba la Torre, y eso me hizo percatarme de que nuestras vidas nos habían llevado en direcciones muy diferentes. Ya no siento ese nudo de emoción en el estómago cuando recibo una de sus largas cartas. Ella habla de sus estudios con fervor, así como de la vida en la Torre de Sienna, y me cuenta historias de la gente que una vez conocí. Pero yo estoy ya desligado de ese lugar.

Sus palabras me aburren. Es como si ya no tuviéramos nada que decirnos.

Ella es una de esas cosas que he dejado atrás sin demasiado pesar. Aquí no tengo muchos amigos, pero, cuando quiero compañía, Clarence no me niega la suya. Nos sentamos en silencio o hablamos tranquilamente. Y aunque él es reservado y nunca revela nada importante sobre sí mismo, jamás consigue que me aburra. Siempre tiene palabras amables o graciosas, un consejo o una reprimenda, dependiendo del momento.

—¿Te gustaba? —repite él—. ¿Quiere decir eso que ya no? ¿Desde cuándo? —inquiere con un singular timbre en la voz. Yo me concentro en no ponerme todavía más colorado y me encojo de hombros. No digo nada porque temo lo que se me vaya a escapar—. Bueno, me parece bien. Una pareja es una distracción que no puedes permitirte. Apártate de las chicas: a tu edad, sólo te abstraen de cosas más importantes.

Es curioso que diga eso cuando él a mi edad tenía pareja, pese a que estaba a punto de graduarse. La relación no fue muy larga, ya que el chico con el que estaba se marchó y no superaron la distancia, pero entonces no parecía considerar aquello una distracción.

—Gracias por el consejo —respondo con cierta ironía—. Pero yo nunca descuidaría mis estudios y lo sabes.

—Y eso es lo que dirías incluso mientras tus notas bajasen.

Más aún, quiere decir.

—Tus notas no bajaron cuando tenías mi edad. ¿Debería buscarme un compañero con el que estudiar, según tú?

—Oh, eso te dejaría más tiempo para tus propias tareas, ¿no, Clarence?

Ambos nos giramos y alzamos la vista. Ariadne está justo detrás de nosotros; para variar, no la hemos oído acercarse. Más que una hechicera, parece una de las perfectas princesas de los cuentos o baladas, o una de esas doncellas que invitan a los unicornios a apoyar la cabeza en su regazo.

Mi tutor frunce el ceño.

—Nadie le va a enseñar mejor que yo. Y sí —se vuelve hacia mí—, las distracciones innecesarias incluyen chicas y chicos: céntrate sólo en tus ejercicios y tus libros. Como luego me vengas llorando porque has suspendido y pidas consuelo, seré implacable.

Ariadne parece paladear algo, pero no llega a abrir la boca.

—Tú siempre eres implacable —mascullo.

—Y conseguimos resultados positivos, ¿no?

Lamentablemente, tengo que darle la razón, aunque no lo admito en voz alta. Cuando él sonríe, triunfante, siento que mis labios se curvan hacia arriba. Es esa clase de comentarios lo que provoca que intente superarme.

—¿Habéis terminado ya? —interviene Ariadne. La veo poner los ojos en blanco.

—Ah, ¿venías a algo más que a contonearte y a dejar que el sol en tu pelo deslumbre a los aprendices? —inquiere Clarence. Y aunque lo diga en broma, la verdad es que la luz del sol la hace parecer más delicada y transforma sus cabellos en una especie de aura dorada en torno a su cabeza. Con sus ojos claros y su piel de porcelana, casi parece una muñeca. Una vez oí a uno de los veteranos decir que tenía sangre de hada y que en las noches de luna llena le brotan dos alas traslúcidas de la espalda. Supongo que sólo es una historia más, pero eso explicaría ese aire de encanto que parece rodearla, como si estuviera haciendo magia todo el tiempo.

—No me hace falta salir para deslumbrarlos: lo hago todo el rato. —Clarence finge una tos, pero Ariadne sigue hablando—: Si he salido, es para venir a buscarte: los Maestros te han hecho llamar.

Se produce un corto silencio en el que él arquea las cejas, posiblemente preguntándose qué querrán de él sus tíos.

—¿No serás tú quien está descuidando sus estudios? —le digo.

Al volverse hacia mí, sus ojos denotan diversión y salta a la vista que reprime una sonrisa.

—Pues claro que los descuido. Teniendo que encargarme de un desastre como tú, ¿cómo esperas que tenga tiempo para mis propios proyectos?

Lo ha dicho de broma y una parte de mí lo sabe, pero aun así… duele un poco. Ha sido un golpe bajo, porque el comentario oculta más verdad de la que me gustaría. ¿Soy un estorbo para que siga avanzando? Probablemente. Aunque nadie lo ha obligado a enseñarme… Podría haberse negado.

—Pues a lo mejor debería pedir un cambio de tutor. Ariadne parece llevar todo al día.

—A mí no me metáis en vuestra extraña relación —se defiende ella, y cuando él se levanta lo agarra por el cuello de la túnica y lo aleja de mí.

—¡Una sola hora con esta bruja como tutora y te arrastrarías para suplicarme perdón por haberme abandonado! —grita Clarence mientras se revuelve para mirarme por encima del hombro.

Ariadne se enzarza en una discusión con él. No oigo lo que dicen, pero Clarence vuelve la vista al frente y luego los veo entrar en la Torre.

Con un suspiro, me recuesto de nuevo y contemplo la escuela. Seguro que el pequeño Hazan que dormía con su hermana y soñaba despierto en la Torre de Hechicería nunca podría haber imaginado que llegaría tan lejos.

«Un desastre como tú», repite la voz de Clarence en mi cabeza. Intento no pensar en su comentario.

Cierro los ojos y muevo los labios, sin pronunciar las palabras, pero sintiéndolas sobre la lengua y bajo la piel como si fueran un hechizo. Un amuleto que me protegerá contra todo lo que ocurra:

Érase una vez…

Hubo un tiempo en que a ese comienzo le hubiera seguido una historia.

Pero los hechiceros nunca somos los protagonistas de nada. Los hechiceros no hemos nacido para ser héroes, sino para ayudarles.

Clarence

—¿Cuánto tiempo vas a martirizar al pobre chico hasta que te atrevas a declararte?

Hay cosas a las que uno nunca se acostumbra. Por ejemplo, al sabor de algunas pociones medicinales: no importa cuántas veces te las hayas tomado, siempre pondrás la misma cara de asco y te las tragarás con el mismo disgusto. Los comentarios de Ari son igual que esas pociones, porque, aunque buscan ayudarte, no dejan de ser desagradables. Da igual que lleve haciéndolos desde que tengo uso de razón: pase el tiempo que pase, su brusquedad siempre conseguirá sobresaltarme.

Sobre todo cuando su objetivo es avergonzarme.

—No te cansas, ¿verdad? —farfullo, como si fuera la primera vez que se burla de mí por lo que siento por Hazan. Como si no lo hiciera todas las semanas al menos tres veces. Puede que también se parezca en eso a las medicinas: los comentarios de mi mejor amiga vienen siempre en dosis específicas y regulares.

—Tú tampoco te cansas de hacer el ridículo y yo no te digo nada —responde con expresión inocente. Cuando la observo con incredulidad, parece pensárselo—. Bueno, de acuerdo, sí te lo digo. Pero forma parte de una serie de derechos que tengo por ser la mujer más importante de tu vida.

Pongo los ojos en blanco. Sí, junto con Anthea, Ariadne es la mujer más importante de mi vida, aunque no nos une nada romántico por más que en el pasado tuviésemos algo parecido a la relación más estúpida y fallida de la historia. A pesar de que a Ari le gusta recordarme tonterías como que mi primer beso se lo llevó ella o que fue mi primer «amor» antes de La Revelación, como llama al momento en que descubrí que me gustaban los hombres, el verdadero motivo por el que tiene más derechos que nadie sobre mí y por el que es la mujer más importante de mi vida es que la considero prácticamente una hermana. Es la única que siempre ha estado a mi lado, desde que teníamos tres años.

Nadie sabe más sobre mí que ella, igual que nadie sabe más sobre ella que yo. A ninguna otra persona le permitiría hablarme así.

—Nadie se va a declarar a Hazan. Al menos, no yo —le recuerdo, como si no se lo hubiera dicho ya mil veces—. Y si ves que otra persona lo hace, me avisas: como mínimo, la evaluaré. Literalmente. Le pondré un examen sorpresa, a ver si es suficiente.

Entramos en la Torre en ese momento y me obligo a bajar la voz. El vestíbulo, como siempre, está sumido en un silencio delicado, roto sólo por algunos alumnos que hablan en susurros. A veces no puedo evitar pensar que este no parece un lugar repleto de estudiantes jóvenes y activos, sino un templo o algún otro espacio de culto, donde el silencio es un bien demasiado preciado. Tras tantos años aquí, estoy acostumbrado y lo aprecio; el ruido me molesta y, de todos modos, los que residimos aquí vivimos para el estudio de la magia: necesitamos de una permanente concentración. Sé que esta tranquilidad nos hace parecer un poco lúgubres a ojos de los visitantes, pero para mí es una muestra más de nuestra implicación.

—¿Sigues negándote a actuar, entonces?

—Del mismo modo que me negaba ayer, Ariadne.

Ella se lleva una mano al pecho con falsa indignación cuando la llamo por su nombre completo: sabe que sólo lo hago cuando amenaza con rebasar mi paciencia o cuando estoy enfadado.

—¿Así que tu plan es admirar a tu joven aprendiz, pongamos… para siempre?

Frunzo el ceño, mirándola de reojo. Lanzo un vistazo alrededor, aunque hablamos demasiado bajo como para que alguien pueda oírnos. Pero estamos en la Torre. Y en la Torre, hasta las puertas pueden oír. Literalmente. Aún recuerdo cuando Mercy y Marty, las aldabas guardianas del portal, nos escucharon planear cómo le cambiaríamos el color a todos los peluquines del Maestro de herbología por tonos pastel y se lo chivaron a Archibald y Anthea. Estuvimos castigados una luna entera y tuvimos que limpiar hasta la última gárgola de la Torre. Sin magia, por supuesto.

—Mi plan es que Hazan pueda seguir mirando a la cara a su tutor y amigo. Sé que a ti no te incomodan las declaraciones porque tu grandísimo ego las colecciona, pero creo que mi «joven aprendiz» es diferente. Los dos sabemos que se moriría de vergüenza y la situación se volvería incómoda. Las cosas están bien como están.

Ari no parece nada contenta con mi respuesta, porque enarca las cejas mientras se retuerce un mechón de pelo.

—Creía que para entrar en esta Torre un requisito imprescindible era tener valor. Es evidente que tú sólo estás aquí por ser sobrino de los Maestros…

Sé que no lo dice en serio. Mi lugar en esta Torre queda más que justificado por mis logros, no por mi sangre. Tampoco creo que ella se permitiese compartir su tiempo con alguien menos que excepcional: podría dañar su reputación de excelentísima y todopoderosa nigromante. Aun así, finjo sacarme un puñal del estómago, con expresión de dolor, y ella sonríe.

—Sólo digo que deberías hacer lo que quieras, en vez de valorar tanto las posibles consecuencias.

—Hazan no siente ni sentirá lo mismo por mí ni con tres pociones de amor diarias.

—¿Quieres que lo intente? He dado con una nueva fórmula que…

—¡No era una idea, Ariadne!

Mi amiga casi parece decepcionada, pero en ese momento llegamos a la puerta doble del despacho, así que enmudecemos. Por inercia, observo las estrellas talladas que decoran la madera, pese a que conozco cada una de ellas por su nombre y el espacio que ocupan en el cielo nocturno de Marabilia. Su imagen en la entrada es la referencia que siempre usábamos Ari y yo de pequeños para medir nuestra altura. Ella sigue una constelación por debajo de mí, y no puedo evitar sonreír un poco al notarlo. Hubo un tiempo en que era más alta que yo y siempre presumía de ello, pero eso quedó atrás hace mucho.

—¿Te han dicho qué querían? —le pregunto, bajando la voz.

Ari también se fija en la puerta, estudiándola, aunque su análisis no tiene nada que ver con el mío: ella nunca mira atrás, al pasado.

—No me han dicho nada, únicamente que te llevase ante ellos, que era urgente y que, en caso de necesidad, te trajera de las calzas. —Eso suena a Archibald, sí—. Conociéndolos, puede que sólo quieran sacarte un poco de quicio o asegurarse de que todavía no te has muerto y la herencia de la Torre sigue a buen recaudo.

—Cómo los conoces —respondo con sorna—. Nos vemos luego.

Ari asiente antes de marcharse por el pasillo, con la barbilla alta y sus andares elegantes. Un grupo de jóvenes aprendices no le quita el ojo de encima cuando pasa por su lado, y sé que es perfectamente consciente de ello. Le encanta que la admiren. Si algún día su ego sale de su cuerpo y toma forma propia, será el primer gigante conocido en Marabilia.

El chasquido de la puerta me hace apartar la vista de los cuchicheos de los estudiantes. Archibald se encuentra frente a mí con gesto severo. Su mirada transmite su habitual indiferencia hacia el mundo.

—Puedes contemplar a Ariadne en cualquier otro momento, ya nos has hecho esperar mucho.

Pongo los ojos en blanco y ni siquiera pido permiso cuando me introduzco en el despacho, pasando por su lado. Mi tío cierra la puerta detrás. Con un vistazo, advierto que Anthea alza la mirada para sonreírme, sentada en su inseparable sillón junto a su aún más inseparable mesita de té, próxima a los grandes ventanales. Me detengo en mitad de la estancia y me giro hacia mis tíos con ambas manos hundidas en los bolsillos de la túnica.

—Sólo pensaba en que algún día tropezará por no fijarse por dónde camina, de tanto andar con la cabeza bien alta para que todos la adoren. ¿Estáis seguros de que la queréis como futura Maestra? Le gusta tanto que la idolatren que cualquier día irá y repartirá pócimas de amor a los aprendices.

—Ariadne es brillante y está muy entregada a sus estudios —responde Anthea con su usual placidez—. Por lo menos, ella sólo deja que la admiren y no le ha echado el ojo a ningún aprendiz.

Trato de contener el rubor que me pica en las mejillas. Siempre se me olvida lo indiscreta que puede llegar a ser y, francamente, no es muy agradable tener una tía entrometida capaz de ver toda mi vida en unos posos de té.

—Si eso es una indirecta, tía Anthea…

Ella sonríe con una inocencia improbable.

—Acompáñanos, Clarence, querido. He pedido tus pasteles favoritos.

Pasteles. Los pasteles en esta familia sólo significan una cosa: que habrá que hacer algo a cambio de ellos. Aun siendo consciente de ello, me acerco y me dejo caer frente a la Maestra, en uno de los sillones. Archibald no se sienta con nosotros, sino que se dirige hacia su caótico escritorio, lleno, como de costumbre, de un montón de pergaminos.

—¿Qué es lo que queréis hasta el punto de invitarme a pasteles?

Anthea parpadea y me sirve una taza de té, solícita. Demasiado solícita. Me echo atrás en mi asiento, sabiendo que sea lo que sea que quieran no se lo callarán mucho más tiempo.

—Nos ofendes, querido…

No se lo cree ni ella.

—Te dije que estaba demasiado crecido para poder seguir comprándolo con dulces —interviene Archibald, mucho más pragmático que su hermana. Lo observo mientras cojo uno de los pasteles. Al menos, puedo aprovechar. Los dulces de chantaje siempre son los más ricos: se esfuerzan en que sean de calidad—. Así que vayamos al grano.

Mi tío comienza a rebuscar entre su gran pila de pergaminos; sin embargo, antes de que pueda preguntar nada, Anthea me tiende la taza. Parpadeo y tomo un sorbo. Vaya, té de flores de Royse… Mi preferido. Esto denota un interés elevado por agradarme, lo que significa que va a ser algo que me mantenga ocupado durante varias horas como mínimo. Como aquella vez que me convencieron para hacer de niñera de los bebés de varios hechiceros en una reunión de antiguos alumnos. Espero que ahora no sea nada parecido. O que sea otro el que tenga que encargarse de limpiar desechos y cambiar ropa. Y de dar papillas, de paso. Al menos, a los que las escupían.

Frunzo el ceño, preparándome para negarme si vuelven a pedirme que cuide a una horda de criaturas descontroladas e incontinentes.

—¿Te acuerdas de Lynne?

La pregunta me pilla desprevenido. ¿Lynne? Parpadeo. Al principio, su nombre me suena ajeno, aunque en cuanto consigo centrarme caigo en quién es. El día en que Hazan llegó aquí, había recorrido un largo camino en busca de ayuda para la princesa de Dione, que estaba muy enferma. Mi aprendiz viajaba en aquel momento acompañado de aquella chica —Lynne— y de Arthmael de Silfos. Fue poco antes de que este último se convirtiese en rey, hace tres años, y de que ella se marchase de Marabilia. Hazan siempre me habla de ellos, en especial de la muchacha: al parecer, anda recorriendo el mundo con su propio negocio de mercader, pese a que su relación con el soberano de Silfos le permitiría ser reina y vivir desahogadamente. Hace dos años pasaron por aquí en una visita rápida, aunque no he vuelto a verles y mi aprendiz tampoco; el único contacto que mantiene con ellos es por las cartas que suelen intercambiarse.

Pero no entiendo qué tengo que ver yo con esa chica. Ni siquiera me acuerdo de su cara.

—Sé a quién te refieres. Hazan siempre me habla de ella, de sus viajes y de su maravillosísimo amor con Arthmael de Silfos. ¿Por qué?

—Bueno, como sabrás, es una mujer dedicada al comercio, así que hacemos negocios con ella.

¿Negocios? ¿Qué tipo de negocios pueden tener mis tíos con una mercader?

Como si Archibald me hubiera leído la mente, se levanta con uno de los pergaminos en la mano y comienza:

—Lynne nos provee con plantas extrañas y objetos que escasean en Marabilia. A cambio, nosotros le ofrecemos cosas que puedan interesarle a una comerciante con recursos: por ejemplo, pociones medicinales o artilugios mágicos. Incluso se dedica a vender nuestros amuletos; por lo visto, el hecho de que cualquiera pueda leer tus pensamientos es algo que preocupa mucho ahí fuera.

Asiento, aunque con desconfianza. Sigo sin comprender qué papel ocupo en todo esto. Si durante años han hecho esos negocios sin que yo supiera nada, ¿por qué me lo revelan ahora? ¿Acaso tengo que hacerles las cuentas o piensan ponerme a empaquetar materiales día y noche?

Anthea coge el pergamino de Archibald y me da con él en la mano que he extendido para hacerme soltar un pastel. Frunzo el ceño. Oh, así que ya hemos entrado en la fase «ni uno más hasta que aceptes lo que estamos a punto de pedirte».

—¿Y qué tiene esto que ver conmigo? Hablad claro.

—Hace un par de días nos llegó esta carta. —Me tiende el pergamino y lo cojo, aunque ella sigue hablando sin esperar a que lo lea—: Parece que ahí fuera el negocio de los venenos está en auge. Venenos que deberían estar prohibidos y que hasta un hechicero experimentado tendría dificultades para anular.

Bueno, la creación de nuevos venenos no me sorprende. En los últimos años ha venido mucha gente desesperada con síntomas de envenenamiento, aunque siempre hemos podido ayudar. Por lo general, Archibald sabía qué antídoto dar en cada caso y, cuando no lo teníamos, no le costaba mucho crearlo de la nada. Para un genio como él, eso no es complicado, así que en el instante en que lo miro y compruebo que tiene el ceño fruncido, no puedo evitar pensar que el problema es más grave de lo que aparenta y que esos nuevos venenos han llegado a suponerle una complicación real.

Bajo la vista al papel en busca de más información. No obstante, lo único que detalla Lynne en su carta son algunos síntomas que ha visto con sus propios ojos y, sobre todo, hace hincapié en la rapidez con la que actúan los venenos. En algunos casos, los antídotos que recibe desde la Torre han funcionado y ha logrado salvar vidas, pero en otros han sido inútiles. Me estremezco al leer que han sido varias ya las personas a las que ha visto morir. No sé qué me da más ganas de vomitar: si que lo mencione como un dato más, como parte de un informe de la situación o del negocio, o la perspectiva de no poder evitar la muerte de gente pese a que somos nigromantes.

Unas palabras al final de la carta casi consiguen quitarme las náuseas.

—¿Lynne va a venir?

Aunque sé que es lo menos importante, no puedo evitar pensar en la cara de Hazan cuando se entere. Siempre dice que la echa mucho de menos. Por lo que sé, la mercader es como una segunda hermana para él, tan importante como lo es Ari para mí. Se volverá loco de alegría al verla.

Imaginarme su sonrisa de niño ilusionado deshace un poco el nudo en mi estómago.

—Ha decidido venir a por unos cuantos antídotos y a estudiar la situación más de cerca. En cierto modo, esto también afecta a su negocio: no quiere vender antídotos inútiles a sus compradores —me explica Anthea—. Quizás entre todos podamos llegar al fondo del asunto.

Frunzo el ceño. Comprendo que mis tíos estén preocupados, incluso Lynne. Aun así…

—Sigo sin entender qué tiene que ver esto conmigo.

Archibald, siempre más directo que Anthea, no duda en responder:

—Hemos descubierto la procedencia de los venenos… o lo que Lynne sospecha que es la procedencia. Vienen de Dahes.

—Parece evidente que los alquimistas… —continúa Anthea.

—Cocineros —la interrumpe mi tío con desprecio. Me contengo para no decir nada ante esa rivalidad absurda entre hechiceros y alquimistas—. Esos mequetrefes que intentan imitarnos sin ser ni la mitad que nosotros son sólo cocineros. No los llames por otro nombre, hermana.

Anthea se masajea la sien, como si tuviera que armarse de paciencia para batallar contra los prejuicios de su mellizo.

—Parece evidente que los cocineros —retoma— han estado trabajando para crear los venenos. Aunque no sabemos por qué.

Me llevo dos pasteles más a la boca.

—Comprendo, pero ¿qué queréis exactamente de mí? No creo que me hayáis llamado con el único pretexto de contarme esta historia. Vosotros nunca me decís nada más allá de lo estrictamente necesario, sólo cuando os es útil. ¿Qué va a ser esta vez?

—Bueno, Clarence, querido…, te esperábamos más perspicaz. Creo que es evidente lo que tienes que hacer.

«Lo que tienes que hacer». Orden directa, ya ni siquiera se molestan en pedirlo. Me meto otro pastel en la boca para estar tranquilo mientras mastico.

—Queremos evaluar la situación: necesitamos saber quién está haciendo esos venenos, cómo y por qué.

—Pero, obviamente, nosotros no podemos abandonar la Torre… —Anthea sonríe, vertiendo el contenido de la tetera en mi taza—. ¿Más té, querido?

Frunzo el ceño, pero acepto tomar un buen sorbo mientras doy vueltas al asunto.

—¿Queréis que vaya a Dahes?

Mi tía sonríe con encanto.

—¡Considéralo un pequeño descanso de los libros!

—Y tus deberes —declara Archibald, sin molestarse en fingir simpatía—. Estudia esos venenos y busca un antídoto. Si los culpables no los elaboran…, bueno, crear uno parece una misión digna del futuro director.

—¿También queréis que os traiga sus talleres? —replico. Cojo más pasteles. Uno por cada cosa que han decidido que voy a hacer sin tener en cuenta mi opinión.

—Eso no será necesario, cielo —sonríe Anthea. No hay hechizo lo bastante potente como para que mi tía entienda un sarcasmo a la primera. Debe de ver la poca gracia que me hace la misión, porque vuelve a llenarme la taza hasta los bordes—. Tienes que entender que eres nuestra mejor alternativa, después del propio Archibald.

—No intentes adularme ahora; no soy Ariadne, que hace lo que sea con un par de palabras bonitas. ¡Ah, Ariadne! ¿Por qué no la mandáis a ella? Suele salir de la Torre, mientras que yo no me he ido nunca, y lo hará encantada. ¿Conspiraciones y experimentos estrambóticos? ¡Se volverá loca de la emoción! Además, un par de parpadeos por su parte y los alquimistas le dirán hasta dónde guardan la ropa interior.

Una mirada por parte de mis familiares consigue que mi indignación pase a un segundo plano. Me preocupa cuando se miran así, entendiéndose con un simple vistazo, pero evidenciando que algo no va bien. Me remuevo en mi asiento, incómodo.

—¿Qué ocurre?

—Ariadne es… —Archibald titubea, algo no precisamente tranquilizador— una muchacha con muchos recursos, por supuesto, pero… su familia es…

—Antigua y poderosa —completa Anthea al tiempo que remueve el líquido en su taza. Me pregunto si estará viendo algo en los posos—. Y es probable que piensen que pueden encargarse de nuestra Torre mucho mejor que nosotros si se enteran de esto.

La mera suposición hace que me ponga en pie, más ofendido por ella que por los planes que han urdido a mis espaldas.

—¡Ariadne y yo somos amigos! Nunca atentaría contra nosotros. Es leal. Llevamos juntos toda la vida. Nunca traicionaría a mi familia. Nunca me traicionaría. Sabe que todo esto algún día será mío y siempre me ha apoyado.

Anthea mira a Archibald, afectada por mi reacción. Como prevé un conflicto, prefiere que sea su mellizo quien siga hablando. Él lo hace:

—No dudamos de su lealtad hacia ti, Clarence. —Abro la boca para protestar, porque el hecho de sugerir que su familia pueda hacer algo contra nosotros ya me parece plantar la semilla de una duda. Él alza una mano para acallarme—. Pero esta vez no se trata de ti. Se trata de nosotros. Y de sus padres. Fuimos amigos hace años, pero siempre hubo una cierta rivalidad entre nuestras familias y… nuestras diferentes nociones de la magia nos llevaron por caminos muy distintos. Sobre todo después de lo que ocurrió con Razel. La familia de Ariadne no tardará ni un parpadeo en investigar esto si se entera. Lo interpretarán como una oportunidad para demostrar, de una vez por todas, que son superiores a nosotros: aquí sólo ayudamos a los desesperados que solicitan nuestra ayuda, mientras que ellos se jactan de prestar remedio a muchas de las familias más influyentes de Marabilia.

Esto me parece ridículo. Además, ninguno de nosotros tuvo la culpa de lo que sucedió con el hermano de Ari, y dudo que alguien se atreva a sugerir lo contrario. Ari, desde luego, nunca lo ha hecho.

—Nosotros somos los dueños de la Torre —replico—. Esto es nuestro desde el principio de los tiempos: nos pertenece por derecho. No me importa qué concepto de magia tengan ellos ni hasta qué punto se crean superiores. Para mí, ayudar a los desesperados no es una lacra, sino lo que debemos hacer. Que a ellos acuda la gente más rica o poderosa no les da derecho a arrebatarnos nada de lo que tenemos.

Anthea mordisquea un pastel, desganada, en un intento de mantenerse ocupada. Yo no entiendo cómo mis tíos no se alteran, aunque estemos hablando de la familia de mi mejor amiga. Y de una de sus alumnas más brillantes, ya que estamos. Creí que la apreciaban, que confiaban en ella y sabían lo buena que es más allá de su amor propio. Es brillante, y la única persona que nunca me ha dejado solo. Cuando de pequeño mis tíos me obligaban a estudiar durante horas y horas y horas porque algún día sería «el heredero de todo por lo que tanto ha luchado tu familia», era ella quien se quedaba conmigo y me ayudaba con los hechizos que más me costaban. No eran mis tíos, sino Ariadne quien me curaba las ampollas cuando terminaba con las manos destrozadas de cortar y mezclar ingredientes en pociones que estudiantes de cursos muy superiores al mío no eran capaces de preparar. Para Anthea y Archibald, mi destino está decidido desde el día en que me adoptaron, cuando mi madre murió al darme a luz: debo honrar a mis fallecidos padres y a toda mi familia siendo el mejor Maestro que estos muros hayan conocido. Y yo nunca me he atrevido a replicar…, pero, si no hubiera contado con Ariadne, quizá no habría sido capaz de seguir adelante.

—Las Torres de Idyll son las más antiguas y las más prestigiosas —comienza Anthea en un discurso que ya conozco muy bien—. Todos hemos hecho sacrificios por este lugar. A tu padre le costó la vida. —Frunzo el ceño, como cada vez que me lo recuerda. No me duele porque no lo conocí: sólo es un rostro difuso que conozco por cuadros y por lo que algunos libros cuentan de él. No me importa más que cualquier otro desconocido—. Todos hemos aceptado la magia y hemos estudiado (aún lo hacemos) para progresar, incluso cuando se lleva demasiado de nosotros.

Con suavidad, sus dedos rozan el broche en el que lleva engarzada su piedra azul y yo aparto la vista. Sé que está pensando en la persona que le regaló esa joya, a la que hace mucho que no ve. No me gusta esta charla que no deja de recordarme toda la tristeza y la renuncia que rodea a todos los miembros de mi familia, como si este lugar nos reclamara para sí por completo. A veces odio la Torre. Cuando pienso que se llevó a mi padre o que Anthea tuvo que renunciar al amor por quedarse aquí o que entre estos muros Archibald perdió a la única persona a la que ha amado y a la que apenas pudo llorar. Cuando recuerdo todo eso, no me extraña que la gente de fuera vea a los nigromantes como malditos. Quizás, en el fondo, lo seamos.

En ocasiones también me planteo por qué debo quedarme aquí y aceptar esa vida solitaria por la que toda mi familia se ha decantado. A veces me pregunto si de verdad merece la pena dejarlo todo por este poder, si de verdad merece la pena ser lo que siempre se ha esperado de mí… Si de verdad deseo esto o, en el caso contrario, por qué no hago nada para evitarlo. A veces, por la noche, me despierto tras pesadillas que me auguran algún destino terrible.

Todo por este lugar, por esta Torre. Todo por ser el heredero y no decepcionar a quienes tanto esperan de mí.

—Como tú dices, nadie tiene derecho a arrebatarnos esto. Son nuestros dominios —continúa Anthea, aprovechando la fisura que ha debido de percibir en mi cara—. Pero dime, Clarence, ¿qué pasaría si no estuviéramos a la altura? ¿Qué crees que ocurriría si la única Torre de Nigromancia de Marabilia no fuese lo bastante buena? ¿En qué quedaría tanto sacrificio? Estamos donde estamos, somos lo que somos, por todo lo que hemos peleado por este lugar. Porque siempre hemos sido los mejores. Pero ¿y si dejamos de serlo? En esta Torre se ha dado solución a todas las peticiones que nos han llegado. A todos los problemas. Hemos ayudado a mucha gente. Y ahora hay personas muriendo, y nosotros no podemos hacer nada porque alguien está jugando con la vida y la muerte por encima de la magia.

Me estremezco mientras bajo la vista. No puedo quitarle la razón. Parece que alguien se esté burlando de nosotros, de la magia misma. Venenos sin antídoto… ¿Por qué alguien se lucraría con eso, con el daño ajeno? ¿Por qué hacerlo de tal manera que ni siquiera nosotros podamos hacer nada?

«De momento», me digo. No podemos hacer nada de momento. En cambio, hallados esos venenos y su fórmula, seguro que podríamos encontrar antídotos.

No me gusta la idea de abandonar la Torre, porque nunca lo he hecho, pero de pronto comprendo la gravedad de la situación. Soy consciente de que debemos hacer algo. La responsabilidad de los que dominamos la magia es ayudar a la gente con ella.

—De acuerdo —acepto con un cabeceo—. Iré a Dahes a investigar la procedencia de los venenos y a buscar sus fórmulas e ingredientes. —Veo la leve sonrisa de Anthea y el asentimiento de conformidad de Archibald, y me paso la mano por el pelo—. Imagino que será mejor tratar este asunto con discreción.

Pese a que lo que más desearía sería contárselo a Ari. Y a Hazan. Estoy acostumbrado a que Ariadne entre y salga de la Torre a su antojo, y a no verla durante semanas, cuando visita a su familia o emprende viajes cortos por Marabilia para investigar plantas o criaturas. Pero, desde hace un tiempo, Hazan forma parte de mi día a día. Como su tutor, tengo que estar con él…

Sé que esa es sólo mi excusa para estar a su lado y que él no note que me encanta su presencia.

—Es mejor que nadie se entere de esto, sí.

—Aunque quizá debería acompañarte alguien. —Anthea sonríe—. ¿Te gustaría eso?

Ni de broma. Prefiero preocuparme únicamente de mí mismo. Además, sé que eso ha sido una insinuación en toda regla: no me hace falta leerle la mente a mi tía para saber a quién quiere sugerirme como acompañante. Pero Hazan está bien aquí. Está a salvo. Entre los muros de la Torre nunca pasa nada, mientras que fuera hay demasiadas cosas a las que enfrentarse.

—No, iré solo.

—Pero nunca has salido de la Torre…

Puede, pero he leído lo suficiente como para saber lo que me espera. ¿Monstruos? Los conozco todos. ¿Bosques peligrosos? Podría enumerarlos por orden alfabético y hacer mapas con cien rutas distintas para evitarlos. ¿Plantas venenosas? Sabría reconocerlas todas por tamaño, color u olor. Estoy más que preparado para salir aun si nunca lo he hecho. No me han criado para ser excepcional y no poder hacer un viaje de unos días.

—Estaré bien —la tranquilizo antes de levantarme.

Anthea extiende la mano hacia mí y yo me inclino para besar su mejilla a modo de despedida.

—Ten cuidado —me advierte Archibald—. Sería problemático buscar otro heredero ahora.

Resoplo.

—Oh, gracias por la preocupación.

—Yo creo que deberías ir con alguien en quien confíes. Ariadne no es una opción, por supuesto… Pero sí una persona que ya haya hecho un viaje de estas características antes… —sugiere Anthea. Es la peor casamentera del mundo.

Aunque sé que mi aprendiz no está indefenso, y vio muchas cosas viajando con Lynne y Arthmael hacia aquí, sigo prefiriendo que se quede, precisamente por todo lo que vio: que lo contase entonces no significa que lo pueda contar ahora. Es mi pupilo. Mi deber es protegerlo.

Y no puedo negar que la idea de Hazan en peligro me inquieta. Me preocupa que, llegado el momento, algo le pase y yo no pueda hacer nada por evitarlo, igual que mi padre no pudo salvarse, Archibald no pudo salvar a su esposa y nadie pudo evitar que algo tan común como dar a luz se llevase a mi madre. Sigo esperando mi propia maldición, y creo que no poder salvar a Hazan es una buena candidata para hacerme sentir condenado el resto de mi vida.

—Lynne también va a investigar esto, ¿no es cierto? Nos uniremos. Decís que es una mujer con recursos, y seguro que nadie ha visto más mundo que ella. Arreglado.

—No me refería a…

—Sé perfectamente a lo que te referías, tía Anthea. —Carraspeo—. Pero Hazan no va a venir conmigo.

—Pero…

—He dicho que no —la corto, cada vez más avergonzado. Archibald ya ha perdido interés en la conversación y vuelve a su mesa y a sus libros—. Y agradecería que dejaras de mirar mis intereses amorosos en tus tazas de té, Maestra.

Ella hace un puchero.

—Sólo me llamas Maestra cuando te molestas… Pero deberías hacer caso a mis sugerencias. Es más, deberías consultarlo con la almohada esta noche. Estoy segura de que los sueños te guiarán hacia la respuesta correcta.

Me inclino para coger el último pastel de la mesa, observando a mis tíos. Una vez más, han hecho conmigo lo que han querido.

—Al menos, los sueños me guiarán lejos de vosotros.

Tras engullir el dulce, me despido de mis familiares y salgo del despacho.

El último bocado sabe al principio de una aventura que no estoy seguro de querer vivir.

Hazan

Los días en las Torres tienen su propia rutina, como un cuento condenado a repetirse de boca en boca. Por la mañana, nos levantamos y nos reunimos para desayunar, tras lo cual empiezan las clases. Los Maestros imparten sus lecciones y supervisan nuestro trabajo independiente, mandándonos el mismo volumen de deberes del que ellos se quejaban cuando eran aprendices. Después de comer, la biblioteca —o el jardín, si hace buen día— se llena de alumnos con demasiadas cosas que estudiar y más concentración de la que yo he tenido jamás. Por lo general, me siento al lado de Clarence y le planteo mil preguntas en susurros que él responde con paciencia infinita. Me ayuda con las asignaturas y practicamos una y otra vez si cree que algo no me ha quedado claro. Después de cenar, seguimos un rato más en mi cuarto, hasta que él decide que es suficiente o, la mayor parte de los días, hasta que me quedo dormido sobre el libro. A veces me despierta cuando se marcha, pero en otras ocasiones simplemente me encuentro en mi cama a la mañana siguiente, tapado pero con la ropa del día anterior puesta. Sé que es él quien me deja sobre el lecho y yo, avergonzado, trato de darle las gracias cuando lo veo. Él nunca hace comentarios, sólo se me queda mirando, como si pudiera leer mi interior aun con la protección de mi amuleto, y sonríe. No con burla ni con regodeo, sino como si conociera un secreto… Algo sólo nuestro, de alguna forma, pese a que yo ni siquiera me siento partícipe. Es el tipo de expresión que me deja confuso y algo ruborizado, como si hubiera cometido un error o tuviera algo que esconder. Es el tipo de expresión que me hace querer alejarme instintivamente y, a la vez, me mantiene clavado en el sitio.

Hay días de estudio, sin embargo, en los que la rutina se rompe y Clarence no viene porque tiene que hacer tareas para los Maestros o está inmerso en sus propios estudios. En esos momentos me siento perdido, como si todas las dudas hubieran aguardado a su ausencia para venir a atormentarme: dudas sobre las materias que estudio, pero también sobre mí mismo, lo que hago aquí y lo que los demás esperan ver en mí.

Hoy es uno de esos días.

Mi tutor se ha disculpado y me ha dejado en la biblioteca. No se ha molestado en explicarme con qué está relacionada la tarea de sus tíos, pese a que siempre lo hace.

Suspiro y trato de centrarme en mis deberes de herbología. Ni siquiera son los peores, si bien todavía no he conseguido dominar ese hechizo que hace florecer a la belladona fuera de época. El Maestro insiste en que no se trata sólo de hacer magia, sino de conectar desde la raíz con las plantas, pero lo único que consigue con eso es confundirme todavía más. Clarence afirma que se contentará con que hable a las hojas; aun así, yo me siento estúpido fingiendo alabar los parterres de margaritas por la cantidad de abejas y mariposas que atraen.

Al otro lado de la ventana, una nube algodonosa tapa el sol por unos segundos. La sigo con la mirada, imaginando formas mientras me rasco la mejilla con la pluma y me pregunto qué estará haciendo mi tutor. Es más fácil concentrarme en la inmensa biblioteca cuando levanto la cabeza y lo veo a mi lado. Y sé que suena dependiente y que debería acostumbrarme a no tenerlo siempre alrededor, pero no puedo evitarlo. Me agrada Clarence. Me agrada cuando escucha lo que digo, pese a que sólo soy un aprendiz, y cuando me revuelve el pelo, igual que Lynne o mi hermana cuando éramos pequeños. Me agrada cuando me da ánimos o cuando puedo apoyar la cabeza sobre su hombro y descansar un rato. Él nunca se queja.

Bostezo. Me he pasado parte de la noche estudiando, esperando poder demostrarle que me esfuerzo y que no soy el desastre que insinuó ayer. Pero no me siento ni más brillante ni más trabajador, sólo más cansado. Tal vez debería salir a que me dé el aire y me espabile. Podría llevarme los libros y terminar los deberes entre las flores silvestres.

O tumbarme y dormir…

Cierro los ojos, apoyando la cara en una mano. Sí, eso estaría bien…

Algo me golpea en la cabeza y me saca de mi ensimismamiento. El letargo deja paso a la vergüenza y al temor a girar la cabeza y descubrir quién se halla a mi lado. Me envaro en la silla, rojo hasta las orejas, tratando de no parecer culpable.

—¿Es así como estudias cuando yo no estoy, aprendiz?

Clarence deja un libro sobre la mesa y yo me oigo tartamudear, como cada vez que me pongo nervioso. Exactamente igual que cuando tenía ocho años y estaba en la Torre de Sienna, donde a los demás aprendices eso les parecía un motivo de burla.