Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

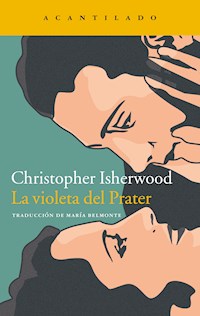

- Herausgeber: Acantilado

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Narrativa del Acantilado

- Sprache: Spanisch

Corre el año 1933, Hitler ha sido nombrado canciller de Alemania y la situación en Austria es cada vez más inestable. Sin embargo, Chatsworth, productor de cine británico, se dispone a realizar un drama romántico basado en una obra musical vienesa. Está convencido de que la película, titulada "La violeta del Prater", será un éxito comercial si la dirige Friedrich Bergmann—un judío austríaco tan genial como impredecible que ha dejado a su familia en Viena—y escribe el guión Isherwood—una promesa de la literatura inglesa que acaba de regresar a Londres tras vivir en Berlín—. El resultado de este encuentro no es sólo un certero retrato de Londres y Viena en los críticos momentos que precedieron el estallido de la Segunda Guerra Mundial, sino también la apasionante historia, basada en las experiencias del propio Isherwood, de cómo nace y toma forma una película, superando las tensiones, las intrigas y la pugna de egos que a menudo amenazan el proyecto. El mejor prosista en lengua inglesa Gore Vidal

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 164

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

CHRISTOPHER ISHERWOOD

LA VIOLETA

DEL PRATER

TRADUCCIÓN DEL INGLÉS

DE MARÍA BELMONTE

ACANTILADO

BARCELONA 2021

Para René Blanc-Roos.

—¿El señor Isherwood?

—Al aparato.

—¿El señor Christopher Isherwood?

—Sí, soy yo.

—Verá, estamos intentando contactar con usted desde ayer por la tarde.

La voz al otro extremo del hilo tenía un ligero tono de reproche.

—No estaba en casa.

—¿No estaba en casa?

No parecía muy convencido.

—Pues no.

—Ah…, ya entiendo…—Una pausa para considerarlo, y luego, súbitamente receloso—: Pues es curioso, porque… su número estaba comunicando sin parar, todo el tiempo.

—¿Quién es usted?—pregunté a mi vez, notando que mi voz adquiría un tonillo de irritación.

—Imperial Bulldog.

—Perdón, ¿cómo dice?

—Imperial Bulldog Pictures, los estudios de cine. Le hablo de parte del señor Chatsworth… A propósito, ¿estuvo alguna vez en Blackpool en mil novecientos treinta?

—Debe de haber algún error…—Yo ya estaba a punto de colgar—: En mi vida he estado en Blackpool.

—¡Estupendo!—Mi interlocutor soltó una alegre risita profesional—. Entonces no habrá visto un espectáculo llamado La violeta del Prater.

—No, no lo he visto nunca. Pero ¿qué tiene esto que ver con…?

—Lo cerraron a la tercera noche del estreno, pero al señor Chatsworth le gusta la música y piensa que podemos aprovechar casi todas las letras… Su agente dice que usted lo sabe todo sobre Viena.

—¿Viena? Pero si sólo he estado allí una vez…, una semana.

—¿Una semana?—De pronto la voz sonaba bastante irritada—. No puede ser. Nos aseguraron que vivió usted allí.

—Mi agente se refería a Berlín.

—Ah, ya, Berlín. Bueno, pero viene a ser lo mismo, ¿no? El señor Chatsworth quiere a alguien con un toque europeo. Tengo entendido que habla alemán, ¿no? Eso también resultará útil. Vamos a traer a Friedrich Bergmann de Viena, para que dirija.

—¡Ah!

—Friedrich Bergmann, lo conoce, ¿no?

—No he oído hablar de él en mi vida.

—Es curioso, porque también ha hecho mucho cine en Berlín. ¿No trabajó usted en el cine allí?

—Yo no he trabajado en el cine en ningún sitio.

—¿No?—La voz sonó de pronto consternada, pero volvió a animarse de inmediato—. Bueno, en fin, creo que al señor Chatsworth le dará igual. A menudo emplea a escritores sin ninguna experiencia. Yo en su lugar no me preocuparía…

—Oiga, espere un momento—le interrumpí—. ¿En qué se basa usted para suponer que tengo el menor interés en aceptar ese encargo?

—Bueno, verá, señor Isherwood, me temo que no es asunto mío…—Y la voz sonó de pronto acelerada al tiempo que se hacía más tenue—. Sin duda el señor Katz estará tratando ya el asunto con su agente. Estoy seguro de que llegaremos a algún acuerdo. Seguiremos en contacto. Adiós…

—Oiga, espere un momento…

Pero ya había colgado. Estuve unos momentos apretando la clavija del teléfono, como un estúpido, presa de una vaga indignación. Luego cogí el listín, busqué el número de Imperial Bulldog, marqué la primera letra y colgué. Me dirigí hacia la puerta del comedor donde mi madre y Richard, mi hermano menor, estaban desayunando todavía. Me quedé en el umbral y encendí un cigarrillo sin mirarlos, afectando desenvoltura.

—¿Era Stephen?—preguntó mi madre, que siempre sabía cuándo había que darme pie.

—No—respondí soltando una bocanada de humo y mirando ceñudo el reloj de la repisa de la chimenea—. Sólo era un tipo de unos estudios.

—¡Un tipo de unos estudios!—Richard dejó la taza de golpe sobre la mesa—. Pero, Christopher, ¡qué emocionante!

Al oírlo fruncí aún más el ceño.

Al cabo de una pausa adecuada mi madre preguntó con mucho tacto:

—¿Es que quieren que les escribas algo?

—Eso parece—contesté arrastrando las palabras como si no mereciera la pena hablar de un asunto tan aburrido.

—Pero, Christopher, ¡es maravilloso! ¿Y de qué va a tratar la película? ¿O no nos lo vas a decir?

—No lo pregunté.

—Ah, ya… ¿Y cuándo empiezas?

—No voy a empezar, les he dicho que no.

—¿¡Les has dicho que no!? Vaya, ¡qué pena!

—Bueno, más o menos…

—¿Y por qué? ¿No te han ofrecido suficiente dinero?

—No, si no hemos hablado de dinero—le dije a Richard con un ligero tono de reprobación.

—Claro, ya se encargará de hablar tu agente, ¿no? Él sabrá cómo sacarles bien los cuartos. ¿Cuánto les vas a pedir?

—Ya te he dicho que no lo voy a hacer.

Se produjo otra pausa. Luego intervino mi madre adoptando un tono estudiadamente trivial:

—Bueno, la verdad es que el cine se está volviendo cada vez más insulso. No me extraña que no consigan convencer a los buenos escritores de que trabajen para ellos por mucho que les ofrezcan.

No contesté. Noté que comenzaba a relajar un poco el ceño.

—Confío en que vuelvan a llamarte dentro de unos minutos—dijo Richard esperanzado.

—¿Por qué iban a hacerlo?

—Bueno, porque deben necesitarte desesperadamente, si no no te habrían llamado tan temprano. Además, ya se sabe que los del cine nunca admiten un no por respuesta.

—Pues lo que yo pienso es que ya deben estar hablando con el siguiente de la lista.—Bostecé sin conseguir resultar demasiado convincente—. Bueno, supongo que es mejor que me ponga con el capítulo once.

—La verdad, me admira la tranquilidad con que te lo tomas todo—dijo Richard, con esa falta de sarcasmo que hace que sus observaciones suenen como versos de Sófocles—. Yo, en tu lugar, estaría tan emocionado que no podría escribir una sola palabra en todo el día.

—Bueno, hasta luego—mascullé.

Volví a bostezar, me desperecé y me dirigí hacia la puerta, pero mi indecisión me frenaba, y terminé deteniéndome frente al aparador y poniéndome a manipular, nervioso, la llave del cajón de las cucharas: lo cerré, lo abrí, lo volví a cerrar. Luego me soné la nariz.

—¿Quieres otra taza de té antes de marcharte?—preguntó mi madre tras observar mi comportamiento con una leve sonrisa—. ¡Venga, Christopher, todavía está muy caliente!

Me senté de nuevo a la mesa, sin contestar. El periódico seguía allí donde yo lo había dejado media hora antes, arrugado y exánime, como desangrado de noticias. La retirada de Alemania de la Sociedad de las Naciones seguía siendo el tema candente. Un especialista predecía una guerra preventiva contra Hitler el año próximo, cuando la línea Maginot fuera inexpugnable. Goebbels decía al pueblo alemán que su voto del 12 de noviembre tenía que ser el sí, no había alternativa. El gobernador Ruby Laffoon, del estado de Kentucky, había concedido el grado de coronel a Mae West.

—El dentista de la prima Edith—dijo mi madre, pasándome la taza—parece muy convencido de que Hitler va a invadir Austria pronto.

—No me digas—respondí, y dando un gran sorbo de té me recosté en la silla, repentinamente de excelente humor—. Bueno, no me cabe duda de que los dentistas disponen de fuentes de información inaccesibles al común de los mortales. Pero debo decir, desde mi ignorancia, que no veo cómo…

Se me había desatado la lengua. Mi madre sirvió más té para Richard y también para ella. Se pasaron mutuamente la leche y el azúcar sin dejar de sonreírse y luego se acomodaron en sus sillas, como la gente en los restaurantes cuando la orquesta toca el primer compás de una melodía que todo el mundo conoce de memoria.

En diez minutos había echado por tierra todos los argumentos que el dentista hubiera podido esgrimir y también los que no. Utilicé muchas de mis palabras favoritas: Gauleiter, solidaridad, démarche, dialéctica, Gleichschaltung, infiltración, Anschluss, realismo, tranche, cadre. Y, por último, después de una pausa para encender otro cigarrillo y recobrar el aliento, me puse a esbozar con todo detalle la historia del nacionalsocialismo desde el Putsch de Múnich.1

Sonó el teléfono.

—¡Qué fastidio!—exclamó educadamente Richard—. Ese estúpido aparato siempre nos interrumpe cuando nos estás contando algo interesante. No hagamos caso. Ya se cansarán…

Pero yo ya había dado tal salto que por poco no había tirado la silla al suelo y estaba en el pasillo, cogiendo el auricular.

—¿Diga?—jadeé.

Nadie respondió, pero al otro lado de la línea pude escuchar voces lejanas enzarzadas, al parecer, en una acalorada discusión y, de fondo, la música de una radio.

—¿Diga?—repetí.

Las voces se alejaron un poco.

—¡¡¡Digaaaa!!!—aullé esta vez.

Debieron de oírme, porque las voces y la música cesaron de inmediato, como si una mano hubiese tapado el micrófono.

—¡Váyanse al diablo!—les dije.

El micrófono se destapó justo lo suficiente para permitirme escuchar una voz masculina con un fuerte y áspero acento extranjero que decía: «Todo esto es una auténtica idiotez».

—¡¡¡Digaaa!!!—aullé—. ¡Diga! ¡Diga! ¡Diga! ¡Diga! ¡Diga!

—Espere un momento—dijo la voz extranjera, muy cortante, como si estuviera hablando con un niño mal educado.

—¡No tengo la menor intención de esperar un momento!—le grité, y mis propias palabras me sonaron tan absurdas que rompí a reír.

La mano volvió a destapar el micrófono, liberando una avalancha tan fuerte de palabras y música que se diría que habían estado bloqueadas durante toda la pausa.

—Diga—dijo la voz extranjera, rápida, impaciente—. ¡A ver, diga!

—¿Aló?

—¿Aló? El doctor Bergmann al habla.

—Buenos días, doctor Bergmann.

—¿Sí? Buenos días, ¿hola? Hola, querría hablar con el señor Isherwood, por favor, inmediatamente.

—Al aparato.

—El señor Krestoffer Ischervud…—dijo el doctor Bergmann con mucho cuidado y énfasis, como si estuviera leyendo el nombre en una agenda.

—Sí, soy yo.

—Ja, ja…—Era evidente que a Bergmann se le estaba agotando la paciencia—. Quiero hablar personalmente con el señor Isherwood, haga el favor de ir a buscarlo.

—Yo soy Christopher Isherwood—le dije en alemán—. Ha estado hablando conmigo todo el tiempo.

—Ah, ¿de modo que es usted el señor Isherwood? ¡Magnífico! ¿Por qué no me lo dijo desde el principio? ¡Y además habla usted mi idioma! Endlich ein vernünftiger Mensch! [‘Finalmente una persona razonable’]. ¡No puede imaginar lo que me alegra escuchar su voz! Pero dígame, querido amigo, ¿podría venir a verme inmediatamente?

—¿Hoy mismo?—me apoqué de pronto.

—No, ahora mismo, en cuanto le sea posible, en este mismo instante.

—Es que esta mañana estoy muy ocupado…—respondí, vacilante, pero el doctor Bergmann me interrumpió lanzando un suspiro que más bien parecía un audible y prolongado gemido.

—Esto es absurdo, terrible, me rindo.

—Quizá esta tarde podría hacer un hueco…

Pero Bergmann lo descartó sin más.

—Es inútil—murmuró, como hablando para sí mismo—. Estoy solo en esta condenada ciudad, nadie entiende una palabra. Es terrible, no hay nada que hacer.

—¿No podría venir usted?—propuse.

—No, no, no hay nada que hacer. Bueno, déjelo correr, es demasiado complicado, scheusslich [‘es un horror’].

Se produjo una tensa pausa. Me pasé la lengua por los labios, pensaba en el capítulo once y sentía que se desmoronaban mis defensas. En fin, ¡maldita llamada!

Finalmente le pregunté de mala gana:

—¿Dónde está usted?

Le oí volverse hacia alguien mientras gruñía malhumorado:

—¿Dónde estoy?—Oí que le respondían algo pero no logré entender nada, y luego, de nuevo, el gruñido de Bergmann—: No entiendo una sola palabra. Háblele usted.

Una voz nueva, tranquilizadoramente cockney, dijo:

—Buenos días, caballero. Estamos en el hotel Cowan, en Bishopgate, justo enfrente de la estación, no tiene pérdida.

—Gracias—dije—. Estaré allí enseguida. Adi…

Pero antes de que pudiera terminar la voz impaciente de Bergmann exclamó:

—Moment! Moment!

Al cabo de lo que pareció un breve pero furioso forcejeo, se apoderó del auricular y emitió un profundo resoplido sibilante.

—Y dígame, amigo mío, ¿cuánto tardará en llegar?

—No sé, una hora más o menos.

—¿Una hora? Eso es mucho tiempo. ¿Cómo va a venir?

—En metro.

—¿No sería mejor tomar un taxi?

—No, ni hablar—respondí sin dudarlo mientras calculaba mentalmente el precio de la carrera de Kensington a la estación de Liverpool Street.

—¿Y por qué no sería mejor?

—Porque tardaría tanto como en el metro. No tiene usted idea del tráfico.

—Ah, sí, claro, el tráfico es terrible.

Se escuchó un hondo, hondísimo resoplido, como el de una ballena al borde mismo de hundirse en el océano para siempre.

—No se preocupe—le dije quitándole hierro, pues tras ganar la batalla del taxi me sentía mejor dispuesto a ser amable—, enseguida estaré con usted.

Bergmann gruñó levemente. Era evidente que no me creía.

—Adiós, amigo mío.

—Auf Wiedersehen… Uy, no puedo decir esto, ¿verdad?, porque todavía no nos hemos visto.

Pero Bergmann ya había colgado.

—¿Eran los del cine otra vez?—me preguntó Richard cuando miré hacia el comedor.

—No, bueno, sí, en cierto modo. Luego os lo cuento todo, ahora tengo que salir corriendo. Ah, y otra cosa, mamá, es posible que llegue un poco tarde a comer…

El hotel Cowan no estaba justo enfrente de la estación como me habían dicho. Todo el mundo da mal las indicaciones. Llegué de mal humor porque me habían mandado a cualquier parte dos veces y por poco no me había atropellado un autobús. Para colmo, a pesar de mi decisión de tomarme con calma la visita a Bergmann, había ido corriendo desde la boca del metro, así que llegué sin aliento.

El hotel era bastante pequeño. El portero estaba a la entrada cuando llegué jadeando. Era evidente que lo habían apostado allí para esperarme.

—¿Es usted el señor Usherwood? El doctor se alegrará de verle. Ha sufrido un montón de percances: llegó un día antes de lo previsto, cosas que pasan, y nadie fue a recogerlo al puerto. También tuvo problemas con el pasaporte, con la Aduana, se le perdió una maleta, otra de esas cosas que pasan, un fallo lo tiene cualquiera.

—¿Y dónde está ahora? ¿Arriba?

—No, señor. Ha salido por cigarrillos. Parece que no le gustan los que tenemos aquí. Supongo que se les acaba cogiendo gusto a esas marcas del continente a poco que te acostumbres a ellas. Son más suaves.

—Muy bien, pues esperaré.

—Si me permite que le diga, mejor que vaya a buscarle. Ya sabe cómo son esos caballeros extranjeros cuando no conocen la ciudad. Son capaces de perderse en mitad de Trafalgar Square. No digo que a nosotros no nos pasaría lo mismo si estuviéramos en su lugar. No sé qué le habrá ocurrido, hace más de veinte minutos que se marchó.

—¿En qué dirección?

—Dobló la esquina, a la izquierda, tres puertas más abajo. Seguro que da con él.

—¿Qué aspecto tiene?

Mi pregunta pareció divertir al portero.

—Oh, lo reconocerá en cuanto lo vea. No le pasaría inadvertido ni entre un millón de personas.

La chica del pequeño estanco también se mostró muy comunicativa. No tuve ninguna necesidad de describir al doctor Bergmann. Su visita le había causado una gran impresión.

—Es todo un personaje, ¿verdad?—dijo con una risita—. Me preguntó qué me parecía pasarme todo el día aquí. Le contesté que no tenía tiempo de pensarlo. Y luego nos pusimos a hablar de sueños.

Bergmann le había hablado de un médico de algún lugar extranjero que decía que los sueños no significan lo que crees que significan. Daba la impresión de que a él le parecía un gran descubrimiento científico, pero a la chica le hizo mucha gracia y se sentía en cierto modo superior, porque ella lo sabía desde siempre. Tenía en casa un libro que había sido de su tía y se titulaba El libro de los sueños de la Reina de Saba, escrito mucho antes de que naciera aquel médico extranjero.

—Es muy interesante. Supongamos que se sueña con salchichas, bueno, pues quiere decir una riña. A menos que te las comas, porque entonces quiere decir amor, o buena salud; es lo mismo que estornudar y las setas. La otra noche soñé que me estaba quitando las medias y, como era de esperar, a la mañana siguiente, sin más, mi hermano me envió un giro postal de cinco chelines y seis peniques. Claro que no siempre se cumplen así los sueños. No de forma tan inmediata, quiero decir…

En este punto logré interrumpirla, y le pregunté si sabía adónde había ido Bergmann. Me explicó que estaba buscando una revista, no sabía cuál, y entonces ella lo había enviado al quiosco de Mitchell, en el otro extremo de la calle. No tenía pérdida.

—Ah, y de paso llévele sus cigarrillos—añadió—. Se los ha dejado aquí, en el mostrador.

Mitchell también recordaba al caballero extranjero, pero no guardaba un recuerdo favorable como la chica del estanco. Parecía que habían tenido una pequeña discusión. Bergmann buscaba La Nueva Escena Mundial, y se había mostrado bastante indignado cuando el chico del quiosco, suponiendo, como es natural, que sería una revista de teatro, le ofreció en su lugar La Escena o La Era. No me costó imaginar a Bergmann gruñendo: «Imposible, nadie entiende nada, no hay nada que hacer». Finalmente, Bergmann se dignó a explicar que La Nueva Escena Mundial era una revista política en alemán, y entonces el chico le aconsejó que fuera a ver si la tenían en el quiosco de la estación.

Sólo perdí la calma cuando me di cuenta de lo estúpidamente que estaba actuando, al llegar jadeante frente al quiosco de la estación: aquel asunto había degenerado, se había convertido en una persecución, y mi única perspectiva era correr como un sabueso de pista en pista. Los empleados de la estación estaban demasiado ocupados para fijarse en una persona con acento extranjero y, además, probablemente habían pasado varias en la última media hora. Me puse a escrutar a mi alrededor como un poseso, abordé a dos tipos con aspecto de extranjeros que me miraron con ofendido recelo y luego volví a toda prisa al hotel.

El portero seguía allí, esperándome.

—Mala suerte, señor.—Su actitud era la de un espectador compasivo con quien llega último en una carrera de obstáculos.

—¿Qué quiere decir? ¿No ha vuelto todavía?

—Ha vuelto, pero se ha marchado otra vez, al minuto o así de irse usted. «¿Dónde está?», me ha preguntado, igualito que usted, y justo entonces ha sonado el teléfono y era uno de los caballeros del estudio: que llevaban toda la mañana buscándole, que querían que el doctor acudiera inmediatamente, sin perder un minuto, a donde estaban ellos. Le dije que usted estaba a punto de volver, pero no quiso esperar. Es así, qué quiere que le diga, la impaciencia en persona, de modo que no tuve más remedio que buscarle un taxi.

—¿Y no dejó ningún recado?

—Sí, señor. Le esperan a comer en el Café Royal a la una en punto.

—¡Maldita sea!

Entré en el vestíbulo del hotel, me senté en una silla y me sequé la frente. ¿Por quién me habían tomado? Aquel episodio tenía que servirme de lección, lo tenía clarísimo: no volverían a saber de mí, ya podían presentarse en mi casa y esperar en la puerta el día entero.

Los encontré en el Grill Room.

Llegué con diez minutos de retraso, una pequeña concesión a mi vanidad ofendida. Cuando el maître, que conocía al señor Chatsworth, me lo señaló, me detuve unos instantes para hacerme una primera impresión antes de acercarme a la mesa.

Vi, de espaldas a mí, una cabeza con una tupida cabellera gris, frente a la cual había un rostro rubicundo y redondo como una luna llena con el pelo ralo, rubio y liso, y gruesas gafas de carey. La cabeza gris estaba inclinada hacia delante en actitud de atenta concentración, mientras que el rostro rubicundo, echado hacia atrás, parecía prestar atención a todo lo que le rodeaba.

—Entre nosotros—decía—, lo que les pasa no es más que una cosa: carecen de savoir vivre.

Sus ojos pálidos y redondos, agrandados por las gafas, recorrían toda la sala, y cuando entré en su campo visual no mostró la menor sorpresa.

—El señor Isherwood, ¿verdad? Me alegro mucho de que haya podido venir. No creo que ustedes dos se conozcan.

No se levantó, pero Bergmann se puso en pie de un salto con sorprendente rapidez, como un títere impulsado por un resorte. «Un títere trágico», me dije. Y mientras nos estrechábamos la mano no pude evitar sonreír, porque la presentación parecía completamente superflua: hay encuentros que son como reconocimientos y éste era uno de ellos. Desde luego que ya nos conocíamos; el nombre, la voz, las facciones carecían de importancia. Yo ya conocía aquel rostro, era el rostro de una situación política, de una época: era el rostro de Centroeuropa.

Bergmann, sin duda, sabía lo que yo estaba pensando.

—¿Cómo está usted, señor?—dijo poniendo un énfasis ligeramente irónico en esta última palabra, y nos quedamos unos instantes mirándonos.

—Siéntese—dijo el señor Chatsworth de buen humor. Luego, levantando la voz—: Garçon, la carte pour monsieur!