Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siglo XXI Editores

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Biblioteca Beatriz Sarlo

- Sprache: Spanisch

Al día siguiente de la explosión y derrumbe de las torres neoyorquinas, una chica me preguntó qué pensaba. No pienso nada y, como ella, me digo: ¿qué pienso? Hay que dar vueltas alrededor de lo que no se entiende. Constantin Brancusi escribió una frase genial: "Miren mis esculturas hasta que las vean". Así de simple: todo depende del tiempo que se les dé a las cosas para que ellas hablen. Por supuesto, esta no podría ser la perspectiva del político, pero quizás sea el privilegio que tienen los que escriben. Si los siglos XIX y XX estuvieron marcados por feroces polémicas culturales en las que lo nuevo se abría camino librando una batalla contra lo establecido (los poetas románticos contra el clasicismo; el modelo del intelectual comprometido contra los escritores burgueses), hoy vivimos en un clima estético de pluralismo y coexistencia pacífica. Ya no hay un canon que emane de una fuente autorizada. Ya nadie discute cómo debe ser la novela ni hay disputas encarnizadas sobre tendencias artísticas. En los ensayos que componen Las dos torres, muchos de ellos inéditos, Beatriz Sarlo recorre los diferentes campos de la cultura contemporánea –del cine y la música de vanguardia al teatro alternativo, de las artes visuales y el marketing turístico de los museos a la literatura– para preguntarse dónde residen hoy las posibilidades de sorprender, de escandalizar, de pensar algo nuevo. ¿En qué se convierte el arte bajo el mandato de la diversidad democrática y la corrección política? ¿En qué medida la omnipresencia del mercado no impone nuevas reglas bajo una pátina de indiferencia y supuesta horizontalidad? ¿Qué espacio crítico queda disponible si cada obra tiene que venir con su explicación? Con su modo accesible y deslumbrante de plantear ideas, Beatriz Sarlo nos invita a mirar con nuevos ojos el lugar de la cultura, que parece adormecida por el hiperrelativismo y el tedio.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 457

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

Cubierta

Índice

Portada

Copyright

Parte I. “El tigre en llamas”, o la relación con la literatura y el arte como la experiencia de no entender

Al otro lado del horizonte

La literatura en la esfera pública

Escrituras en guerra

Marx entre el campo y la ciudad

El saber del coleccionista

Para pagar una deuda

W. G. Sebald: un maestro de la paráfrasis

Parte II. Estéticas del siglo XXI: ¿en qué se convierte el arte cuando imperan las buenas causas?

La literatura y el arte en la cultura de la imagen

La duración como arte

Estéticas en el mercado

La estética de las buenas causas

¿Qué es ser culto? Una pregunta sin muchas respuestas

En busca del aura

El pliegue del género

Parte III. ¿Dónde quedaron los debates y las discusiones del siglo XX al XXI?

Tiempo presente

Periodismo cultural, literatura contemporánea y nuevos medios de comunicación

Vocación de memoria. Ciudad y museo

Sensibilidad, cultura y política: el cambio de siglo

Épica de la multitud o de la consolación por la filosofía

Fuentes

Beatriz Sarlo

LAS DOS TORRES

¿Puede la cultura contemporánea pensar algo nuevo?

Sarlo, Beatriz

Las dos torres / Beatriz Sarlo.- 1ª ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2024.

Libro digital, EPUB.- (Biblioteca Beatriz Sarlo)

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-801-313-8

1. Literatura. 2. Literatura Argentina. 3. Cultura Contemporánea. I. Título.

CDD 860.9982

© 2024, Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.

<www.sigloxxieditores.com.ar>

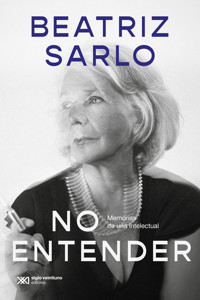

Ilustración de cubierta: Sebastián Serrano

Diseño de cubierta: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina

Digitalización: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina

Primera edición en formato digital: febrero de 2024

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

ISBN edición digital (ePub): 978-987-801-313-8

Parte I

“El tigre en llamas”, o la relación con la literatura y el arte como la experiencia de no entender

Al otro lado del horizonte

[2001]

Todos los buenos ensayistas son escritores, en el sentido que Barthes dio a esa palabra. El ensayo escribe (y describe) una búsqueda. Su modelo podría ser la novela de Proust: escribir para encontrar, para mostrar las maquinaciones y dificultades a las que obliga seguir un rastro, los desvíos y desvaríos; no se escribe para contar lo que ya se ha encontrado: “Veo en mi pensamiento con claridad las cosas hasta el horizonte. Pero me empeño en describir solo aquellas que están al otro lado del horizonte”.[1] El ensayista no dice lo que ya sabe, sino que hace (muestra) lo que va sabiendo; sobre todo, indica lo que todavía no sabe. En el ensayo se dibuja un movimiento más que un lugar alcanzado. Como la flecha del arquero zen, el ensayo es el trayecto más que dar en un blanco. Pero, a diferencia de la flecha, el movimiento discurre en varias direcciones, exploratorio, muchas veces incierto. Si hay alguna seguridad en el ensayo, ella, más que de su argumento, es un atributo de su escritura que se precave de una incertidumbre completa.

A diferencia del “tratado”, el ensayo no puede resumirse en sus partes. Estas se sobreimprimen, reaparecen sin sintetizarse, desaparecen sin explicaciones. El plan del ensayo debe ser descubierto en sus restos, siempre dispersos a lo largo de un texto que a veces oculta su plan y a veces lo muestra sin cumplirlo. Una forma del ensayo es la pregunta, y su desenlace no necesariamente ofrece una respuesta, sino una nueva pregunta, bordeando lo que no se sabe, que se ha ampliado como resultado en negativo: después del ensayo, un nuevo horizonte (para usar la palabra de Proust) desconocido. Otra forma del ensayo es la afirmación radical, cuya radicalidad, precisamente, desencaja los pasos argumentativos.

La incompletitud es su regla porque si el ensayo se completara, daría cierre a una forma que, en cambio, se caracteriza por desafiar la clausura, incluso cuando alguien (el escritor, el lector) se ilusiona con un cierre definitivo de la argumentación.

Tomando un famoso ejemplo de los hechos y dichos de la Revolución Francesa, Heinrich von Kleist escribió que pensamos mientras hablamos, no antes de hablar:

Después de la disolución de la última sesión de la Asamblea bajo la monarquía, el 23 de junio, cuando el Rey había ordenado que se disolvieran los Estados Generales, el maestro de ceremonias se apersonó en la sala de debates, donde la asamblea todavía continuaba, para preguntar si habían escuchado la orden del Rey. “Sí”, respondió Mirabeau, “escuchamos la orden del Rey”; estoy convencido de que con esta entrada en materia, llena de cortesía, todavía no se le había pasado por la cabeza la palabra “bayoneta”, que le serviría para concluir: “Sí, señor”, repitió, “la hemos escuchado”. Está claro que todavía no sabía lo que quería decir. “Pero ¿qué le permite a usted”, prosiguió –y justo en este punto se abrió la fuente de ideas no dichas–, “darnos aquí estas órdenes?”. Esto era lo que necesitaba Mirabeau: “Es la Nación la que da las órdenes, y no hemos recibido ninguna de esa fuente”, momento en el cual se lanzó hacia la cima. “A fin de hacerme entender claramente” –y es aquí donde encontró lo que expresaba toda la resistencia de su alma–, “decid a vuestro Rey que no dejaremos nuestro puesto sino por la fuerza de las bayonetas”. Con esto, satisfecho de sí mismo, volvió a sentarse.[2]

Como la famosa réplica de Mirabeau, el ensayo se piensa mientras se escribe o, por lo menos, deja la impresión de asistir siempre a la escena de un pensamiento en el momento en que ese pensamiento se está haciendo: “No somos nosotros los que sabemos; ante todo, la que sabe es cierta disposición de nuestro ser”.[3]

Contrastando ideas opuestas, incompatibles, salteando nexos lógicos y pasos demostrativos, el ensayo es un sistema de desvíos:

Todos los lectores de Simmel, hoy muy numerosos, reconocen ese instante en el que se balancean tantas de sus argumentaciones, en que se desecha la supuestamente última formulación alcanzable, y en que se observa y relativiza el resultado que acaba de obtener situándose en el resultado contrario, en el mundo de las posibilidades.[4]

Esta sería una definición ejemplar, el ideal typus, al que, sin embargo, sería injusto ajustar todos los ensayos. Digamos, por lo menos, que es la cualidad “ensayística”, que habla de la condición del ensayo entre los discursos. Hay ensayo donde se cambia de dirección, se inventan atajos o se dan rodeos. Sobre todo: se improvisa en un sentido musical, trabajando sobre un tema hasta alejarse por completo, dar la impresión de que se lo ha perdido y encontrar en ese tema las notas de otro en el que no se había pensado.

Así como no se resume en sus partes, un ensayo no se resume en sus hipótesis. Resiste el resumen y, como la poesía, cuando la cualidad ensayística es intensa, rechaza la paráfrasis. Parafrasear un ensayo es escribirlo mal o escribirlo mejor, nunca exponerlo de nuevo. No hay síntesis posible del ensayo. Puede ser sometido a la “explicación”, pero no puede ser reducido a sus ideas. A diferencia de las Bases, un tratado constitucional y un programa político, Facundo no existe fuera de su escritura.

Se dice que la extensión del ensayo es siempre más breve, pero ¿más breve que cuál otro tipo de texto y por qué? Es más breve porque no alcanza siempre un final, o porque ese final no existe en ninguna parte. Pero hay ensayos que tienen la extensión de un libro; y, en el límite opuesto, están los aforismos, ensayos que todavía no fueron escritos más allá de la frase, que no podrían ser escritos, probablemente. La brevedad fue una cualidad estadística del ensayo (el ensayo inglés, el que publicaban las revistas desde fines del siglo XVIII), pero no un rasgo obligatorio. El idiota de la familia tiene más de mil páginas, y, sin embargo, nadie podría sustraerlo del ensayo por su circularidad, su obsesividad recursiva, su abundancia fuera de todo límite “necesario”. La extensión exagerada de El idiota… reivindica el ensayo como forma de la acumulación. Pero también está el ensayo como demostración que escamotea sus pruebas y no previene las objeciones, que se resiste a presentar un pleno argumentativo.

Entre estas dos puntas, el ensayo trata (essayer, en francés, tiene este sentido) de articular dos rasgos diferentes: el carácter tentativo (exploratorio) de la argumentación y su carácter conclusivo. Tiene, entonces, una relación problemática con la exposición y la prueba, una relación que está tensionada entre considerar la prueba como innecesaria, sosteniéndose en la escritura de la idea, y acumularla con la obsesión benjaminiana del depósito de citas, tantas que vuelvan imposible la escritura, como en el proyecto del Libro de los pasajes.

Ensayo y argumentación: el ensayo acepta algunas formas de la argumentación y tiende a expulsar otras. Presenta una condensación: una idea no completamente desplegada (a la cual le falta a veces la historia; a veces, los pasos lógicos). Los recursos del ensayo son la paradoja, la elipsis, la polémica, la metáfora (los desplazamientos y las condensaciones), el aforismo. Una retórica del ensayo podría explorar el plano de estos dispositivos del discurso.

¿Por qué estas figuras y procedimientos son tan típicos del ensayo? A la elocuencia se le planteó la misma pregunta: ¿por qué los discursos deben ser no solo argumentativos, sino poéticos? ¿Por qué la retórica es inseparable de la elocuencia? Preguntas que se hizo Barthes. Bien vistas, todas son formas discursivas abiertas: la paradoja deja un vacío como efecto de una demostración posible e imposible al mismo tiempo; el anacoluto es la fisura que atraviesa el texto, impidiendo que se complete no solo sintácticamente, sino en sus grandes articulaciones; la elipsis atestigua una falta que señala la imposibilidad de lo pleno; la polémica, género dialógico, presupone una respuesta posterior al cierre mismo de la escritura, un futuro de objeciones todavía no escritas; la ironía ensambla un doble discurso que nunca termina de estabilizarse.

El ensayo, como un oxímoron, une la seguridad y la duda. Lo hace de modo muchas veces hábilmente disimulado, presentando una seguridad de la que carece, o recurriendo a la cortesía de una duda que no se experimenta. Hay algo de propagandístico en el ensayo: la decisión de defender o atacar una posición desde la escritura, haciendo de la escritura el argumento principal donde se articula toda otra argumentación. No hay ensayo sin escritura; por eso se puede hablar de una retórica del ensayo, cuando solo en un sentido débil conviene hablar de una retórica del tratado.

Metáfora. Nabokov estaba convencido de que ninguna traducción de Pushkin podía capturar su poesía. Se había intentado todo; él mismo lo había traducido, pero no se engañaba “sobre la calidad de estas pocas traducciones”. El título del ensayo de Nabokov es Pushkin o lo verdadero y lo verosímil. Comienza con un extenso movimiento que encadena sucesivas comparaciones hasta llegar, de manera provisoria, a un término, que se abandona de inmediato. Más o menos así (voy a apartarme de la norma de no parafrasear un ensayo y mostraré taquigráficamente sus desvíos): un hombre cuya locura lo hace retroceder en el tiempo y hablar de dos siglos atrás como si ese fuera su presente; ese loco inculto ni siquiera puede producir con su desvarío una imagen concreta del pasado que dice haber vivido; lo convoca solo con sus signos más exteriores, con anécdotas de manual y gestos arquetípicos; el loco recuerda las “biografías noveladas”, que se apoderan trivialmente de un gran hombre, unen sus restos como quien ata con alambre los huesos de un cadáver o producen “un viejo mueble desvencijado”; de inmediato, se evocan los almanaques populares que transcriben algunos versos de algún gran poeta. Eso es todo lo que “el pequeño burgués ruso habría sabido de Pushkin”; pero no es todo: Nabokov pasa a una humillación mayor, la de las óperas escritas sobre sus obras. Y todavía no alcanza, porque también quedan los “juegos de palabras escabrosas que uno se deleita en atribuirle”.[5] Esta proliferación de recuerdos, configuraciones culturales, géneros, desgracias y banalidades describe una curva que se va acercando de a poco al centro, pero que solo lo tocará a través de un desvío de símiles. Pushkin es eso en las primeras nueve páginas de un ensayo de cincuenta, el término de las comparaciones: desvarío de un loco inculto, biografía ridícula, resto de almanaque popular, degradación de un libretto de ópera, obscenidad. Las metáforas no están allí para aclarar lo que sigue, que es perfectamente claro: Pushkin es un gran poeta intraducible, como el loco que habla de forma desacompasada de lo que no conoció, como la biografía que no puede captar al biografiado, como la cita en el tosco almanaque, como las óperas, como los dichos obscenos. ¿Qué se prueba con esta paráfrasis? Lo dicho más arriba, la imposibilidad de la paráfrasis y la irreductibilidad de la comparación que arma el ensayo de Nabokov. Finalmente, en las últimas páginas, se pregunta “cuál es ese artista que al pasar cambia de pronto la vida en una pequeña obra maestra”.[6] He visto, escribe Nabokov, un teatrillo popular, una mancha de sol en la calle, una rama de tilo entre los labios tiznados de un carbonero, una escena de grand-guignol, un maniquí destrozado. Deja en suspenso los nexos por los que llega, desde estas imágenes, a una posición ideológica que nada anunciaba al comienzo. Esas imágenes son las que le interesan: “Decididamente la llamada vida social y todo lo que agita a mis conciudadanos no tiene nada que hacer en el haz de luz de mi lámpara”.[7] El lugar de Nabokov es una metáfora clásica vuelta contemporánea y tocada por la ironía: “Y si no reclamo mi torre de marfil es porque me contento con mi desván”.[8] Frase final del ensayo, que solo existe en esta cadena de comparaciones y metáforas, cuya materia solo fluye a través de ellas: el símil como argumento que difiere.

Elipsis. Augusto Illuminati compone un pequeño libro, Il filosofo all’opera, una lectura, en clave de ideas, de óperas clásicas y modernas. Sobre Moisés y Aarón de Schönberg, escribe:

La indicación final [sobre la relación entre Moisés y Aarón según Cacciari] remite no a la Tierra Prometida, sino a la prospectiva de la diáspora, al rigor desértico del exilio; va en contra de cualquier ilusión de pertenencia. Las justificaciones de Aarón, tibiamente interesado en Dios, sinceramente comprometido en el amor por su pueblo y la lucha por su organización territorial, recuerdan los argumentos de Golda Meir, que (según una carta a Scholem de 1963) Arendt habría deseado responder así: “La grandeza de este pueblo consistía en el hecho de que creía en Dios, y creía de un modo tal que la fe y el amor por Él eran más grandes que su temor. ¿Y ahora este pueblo cree solo en sí mismo? ¿Qué bien puede resultar de eso?”. Exactamente la posición de Moisés. En la versión cinematográfica de Straub-Huillet, de 1974, el sionismo de Schönberg es problemático como autocrítica interna. Si la construcción de la comunidad resulta de la inmanencia de un rito idolátrico y fusional, existe el peligro de la degeneración totalitaria; si, en cambio, es sobredeterminada por la trascendencia, enfrentamos una tensión de convivencia que deja respirar y crecer un mundo.[9]

La hipercondensación de la lectura de Illuminati necesita de la elipsis como procedimiento esencial de un discurso, que no procede de un plano a otro indicando los pasajes, sino que literalmente salta de la ópera de Schönberg a la carta de Golda Meir leída por Arendt, según una lectura trasmitida por Scholem. Allí la lectura de la ópera vira hacia la filosofía política que, a su vez, es puesta en paralelo con un film de Jean-Marie Straub y Danièle Huillet, inmediatamente superado en el movimiento de la frase final por el reestablecimiento de la dimensión político-filosófica que en el film podía encontrarse en estado estético y que la frase restituye a su dimensión más abstracta. Estos deslizamientos, que dejan incontables blancos, se producen en la condensación de un solo párrafo, algunos dentro de una misma frase, algunos intercalados solo como paréntesis. La disyunción final retoma la perspectiva filosófico-política y termina el ensayo sin un regreso a Schönberg. Las elipsis fueron indispensables. Hubiese sido completamente imposible (y poco relevante) restituir los nexos argumentativos y las relaciones de implicación, sobre todo, entre objetos y dimensiones discursivas que solo se presuponían en la interpretación de la ópera, pero cuya presencia en la obra de Schönberg viene de un efecto de la lectura operada por Illuminati, que cose interpretaciones en una malla cuya originalidad está precisamente en los fragmentos que la componen: Cacciari interpreta a Schönberg; Scholem sintetiza una carta de Arendt que a su vez critica una posición, no citada de manera explícita, de Golda Meir; Arendt coincide con un film diez años posterior a su carta y, finalmente, el filósofo en la ópera, remarca la disyuntiva con una típica frase organizada por la repetición y el paralelismo de las condicionales. Sin el movimiento de libertad argumentativa de la elipsis, todos estos procedimientos no habrían sabido configurarse en una línea que avanza a saltos y sinuosamente. La ausencia de los nexos argumentativos impone una yuxtaposición de ideas que funcionan con el poder de las imágenes cuya totalidad, improbable, debe ser intentada por la lectura: ¿quiénes son Scholem y Arendt en el debate sionista?, ¿qué significa Scholem en relación con Schönberg?, ¿cómo toleran el cine y la ópera una interpretación en clave de filosofía política?, ¿Illuminati, finalmente, qué lado de la disyunción ocupa? Preguntas que no todas pueden responderse, ni mucho menos a partir de las indicaciones del ensayo; sus respuestas serían una tarea filológica (sobre las “fuentes” de Illuminati). Pero, por lo demás, ¿necesita el lector esas respuestas? Las elipsis del ensayo no son una condena del género, como en el caso de la ficción, que no puede existir sin elipsis. Son, en cambio, un derecho que se puede ejercer, exagerar o declinar, como procedimiento del que se dispone y, por lo tanto, que se elige.

Paradoja. Borges, por supuesto. La paradoja es una crítica radical de la opinión, como lo enuncia la filología de su nombre; una crítica también de las categorías del lenguaje y de los pasos de la lógica. No puede irse más allá de la paradoja, excepto cuando se toca el significativo límite del sin sentido, la sintaxis entrecortada o el balbuceo que ocupó a Deleuze tanto como a Barthes. Deleuze escribió: “La paradoja es primeramente lo que destruye el buen sentido como sentido único, pero luego es lo que destruye el sentido común como asignación de identidades fijas”.[10] La paradoja es lo impensable que el lenguaje deja pensar cuando se lo articula en asociaciones que no están contempladas por la asignación habitual de significados, identidades o lugares: los suicidas por felicidad, que Borges cree descubrir en la novela rusa, están atravesados por la paradoja de una tensión resuelta en una dirección opuesta a cualquier expectativa. La ironía de Borges reduplica el juego, multiplicando imposibilidades. Las clasificaciones imposibles, aparatos también borgeanos que debilitan la identidad al debilitar la posibilidad de establecer clases, muestran la imposibilidad de un orden que el lenguaje y la lógica postulan entre los objetos que ese orden implica. Los mapas tan extensos como lo que representan son también una paradoja que rompe la división sobre la que se funda toda representación; al repetir exactamente lo representado, contradicen la idea de signo y, en consecuencia, la de una realidad significada. Las estructuras en abismo hacen evidente una paradoja de orden visual y, al mismo tiempo, enunciativo (son infinitos imaginarios, irreprochables desde el punto de vista lógico-espacial pero también de visibilidad imposible, comunicados, de modo finito, por la escritura). Las paradojas son máquinas que funcionan desafiando las leyes del “buen” funcionamiento: producen no un orden, sino un des-concierto. Otros objetos borgeanos, como el aleph, enfrentan al discurso con la paradoja de que por su infinitud son im-pensables, mientras que su única forma de existencia es precisamente una representación discursiva que muestra su propia fragmentariedad (todo salto y elipsis) y sus límites. Momento catártico y purificador del discurso, que prueba el carácter abierto, tendencialmente infinito, de un dispositivo finito. Las paradojas afirman las leyes del discurso a las que necesitan para mostrar el modo en que pueden ser burladas y usadas en la producción de un objeto textual inconstante que denuncia la inseguridad de la demostración por los procedimientos de una lógica que pasa por alto la inclusión del momento para-lógico del pensamiento. La paradoja, ácido irónico de la razón, puede resultar corrosiva hasta lo cómico, o demostrar la infinitud hasta lo sublime. Borges, de nuevo: el desquicio cómico de las clasificaciones, la permeabilidad intrigante de los espacios que la razón quiere mantener como unidades separadas (la flor de Coleridge).

Exempla. Hans Blumenberg es un maestro del “ejemplo” (exemplum: prueba y ornato, según la retórica). En “Faltas”, la idea del ensayo es solo una imagen que Schopenhauer había presentado como brevísima historia: la coexistencia en un mismo espacio de hombres cuyos relojes señalan horas diferentes; el final es una pregunta: ¿de qué sirve a quien tiene el reloj justo estar convencido de que esa hora es la verdadera? Solo eso, la narración del malentendido que es duplicado por lo que Blumenberg llama un “absurdo”: “El solitario poseedor de la hora verdadera en una ciudad en la que todos los relojes de sus torres marchan mal no es un sabio, sino un chiflado”.[11] El absurdo es de hecho una paradoja bajo su forma más elemental, un practical joke de relativismo metafísico, ejercido por el tiempo sobre quienes piensan que pueden medirlo. Pero Blumenberg no desarrolla esta línea posible de la historia encontrada en Schopenhauer. Se ocupa, en cambio, de presentar algunos exempla que muestran, cada uno de manera diferente y en diferentes épocas, la emergencia del malentendido que en algunos casos se resuelve y en otros queda como prueba del asincronismo de los encuentros entre personas que, de todos modos, buscaron encontrarse previendo quizás que sus relojes anduvieran acompasadamente. Los exempla indican que el malentendido es siempre la alternativa más probable, que siempre está primero, y que solo en algunos casos, por sucesivas correcciones, los protagonistas llegan a entenderse. Cada uno de los exempla presenta un caso anecdótico, sin ninguna pretensión generalizadora. Blumenberg no quiere construir una demostración inductiva a partir de las anécdotas; quiere desplegar una serie que no es ni orgánica ni sistemática. Su ensayo carece de conclusión y, habiendo comenzado con el encuentro de los pintores Apeles y Protógenes, termina (provisoria, abiertamente) con la noche, desilusionante de todas nuestras esperanzas, en que se conocieron Proust y Joyce. ¿Qué prueba Blumenberg? Solo en un sentido aproximativo, refuerza la breve historia de Schopenhauer, porque sus exempla no están referidos a desacuerdos sobre la temporalidad (aunque sí, también la temporalidad está en juego, de modo menos evidente, cuando Joyce y Proust solo pueden intercambiar una pregunta y una respuesta banales, o quizás ese diálogo sobre las trufas no sea tan banal como parece a primera vista); y porque los malentendidos operan en la sincronía de los encuentros y en el desfasaje, temporal-cultural, de las expectativas: el asincronismo se traduce en situaciones donde la coincidencia, si se produce, siempre es eso, un producto aleatorio y no una superposición inmediata de intenciones o de ideas. Blumenberg desarrolla este argumento silenciosamente, a la espera de que la sucesión de exempla se convierta, ante sus lectores, en prueba de algo que tampoco se anuncia de manera explícita. La suma de los exempla, al funcionar en relación con una tesis que tiene que ser leída como símil (sucedió con estos hombres lo que sucedió con el hombre de la historia de Schopenhauer), tiene una cualidad ornamental: cada malentendido nos distrae por su particularidad, es un árbol que tapa el bosque, y vale por sí mismo. Tiene algo del adorno del bel canto.

Casos. El ensayo hace movimientos discursivos de una amplitud que otros géneros considerarían demasiado ambiciosa o demasiado inespecífica. Michel Butor no siente la timidez que ata a quienes escriben dentro de las reglas del género académico, ni para el planteo de su idea fundamental (y se trata de una sola idea) ni para el recorrido textual e intertextual que le imprime.

Es posible estudiar las relaciones entre las palabras y otro tipo de imágenes en muchas civilizaciones; atengámonos a una mirada muy rápida sobre la pintura occidental desde el fin de la Edad Media. ¿Las palabras en la pintura occidental? En cuanto se plantea la cuestión, se percibe que son innumerables, pero que, para decirlo de algún modo, no se las ha estudiado. Interesante ceguera, puesto que esta presencia de las palabras estropea el muro fundamental entre las letras y las artes que la enseñanza ha edificado.[12]

Nada más desmesurado que el programa de Butor, al mismo tiempo que es difícil igualar su originalidad: leer lo escrito en la pintura en lugar de leer lo pintado. Este programa, que es una comprobación más que una hipótesis, se cumple en la lectura de los casos. ¿Qué muestran los casos? La potencialidad de un cambio de óptica: hasta ahora se ha mirado esto, y se ha desenfocado esto otro. Invirtamos el foco y se verá que las palabras escritas pertenecen a la experiencia plástica a veces como forma, a veces como símbolo, como alegoría, como mensaje, como enseñanza o simplemente como presencia referencial de lo escrito en el paisaje o el interior que el cuadro representa. El ensayo de Butor se sostiene solo en lo que el cambio de óptica permite ver; en consecuencia, los casos son escritura de una experiencia de visión, pero no como podría hacerlo la crítica de arte, ni la historia (ya que no hay tesis), sino como lo haría un narrador interesado solo en algunos detalles de todo lo que tiene ante sus ojos. Los detalles son los casos de un tipo de visión. El ensayo no tiene otra forma que esta suma de casos que muestran la persistencia de la letra y las diferentes formas de esa persistencia. El argumento solo proviene de la sintaxis de casos. Pero, de manera misteriosa, lo que parece solo una sintaxis de yuxtaposición se convierte en una red por la que es posible desplazarse en varias direcciones, un modelo no plano de construcción discursiva que, sin buscar una línea de narración histórica, cuenta una historia por su lado menos pensado. El ensayo como lado menos pensado de la argumentación.

Aforismos. Cuando el ensayo presenta una certidumbre, sucede como con el aforismo: se la comparte o se la rechaza. Por eso, es convencional hablar de la fragmentariedad del ensayo. El escorzo niega una perspectiva frontal, pero implica también un extremismo que aplica sus reglas hasta el fin. Adorno desplaza el ensayo hacia el aforismo, a veces hasta un límite irritante de inteligencia y arbitrariedad. No es necesario pensar en Minima moralia. Cualquiera de sus notas sobre literatura tienen aforismos en los lugares estratégicos. Allí donde se esperaría una argumentación, Adorno la elide para presentar, como esferas perfectamente autosuficientes, frases cuya escritura se atiene a la brevedad del aforismo. Léanse las primeras páginas de “Para un retrato de Thomas Mann”. Antes del retrato psicológico y moral de Mann (una verdadera obra maestra que todo el tiempo socava los clichés de la biografía sin dejar de atender algunos puntos estrictamente biográficos), Adorno pone, al pasar, pero como verdaderos fundamentos semiocultos de su texto (como quien hubiera dejado, después de terminado un edificio, algunos andamios para significar no solo su proceso de producción sino el tipo de saber necesario para construirlo, algunos rastros de lo que fue la estructura primera necesaria para que esa otra estructura, la del edificio, fuera posible), frases breves que son aforismos, que podrían sostenerse solas, fuera del texto, como puntos de apoyo de cualquier otra construcción ausente o futura. Sobre la inclusión del biógrafo como testigo de la vida del biografiado: “Debí superar el pudor de convertir la fortuna de un contacto personal en una cualidad que fuera mía”.[13] Sobre la dialéctica negativa del contenido en la obra de arte y la peripecia biográfica: “Creo que el contenido de una obra comienza precisamente allí donde la intención del autor termina; ella se extingue en el contenido”.[14] Sobre el genio en la modernidad (un aforismo que reconduce a Simmel y su percepción de la subjetividad moderna): “Ya que el genio se ha convertido en una máscara, el genio debe enmascararse”.[15] Sobre la paradoja de la objetividad y la máscara en la literatura moderna: “Tanto Thomas Mann como su hermano Heinrich eran discípulos de la gran novela francesa de la desilusión; el misterio de su enmascaramiento era la objetividad”[16] (esto también lo supo Borges: léase “El impostor inverosímil Tom Castro”). He citado de los dos primeros párrafos del ensayo. La intensidad del aforismo los destaca del fondo de la escritura, como un instrumento que se ha dejado allí para provocar ecos estéticos y filosóficos en otros textos de Adorno. Estos aforismos, podría suponerse, se expanden en otra parte, más tarde o anteriormente, en la cronología de composición y publicación de otros textos que los fundamentarían (en su caso, también de modo aforístico). El retrato de Mann, que es lo más próximo que Adorno puede escribir como celebración, tiene estos detalles, como un retrato holandés en el que son indispensables los signos de la casa burguesa, o la corporación del retratado, o algunos secretos signos del pintor; como en un retrato holandés, los aforismos también pueden ser vedute sobre algo lejano que solo tiene una relación secundaria con el propósito del retrato, pero que lo coloca en la única perspectiva justa, desde donde el retratado puede verse realmente (como sucede con lo dicho sobre la novela de la desilusión).

Condensaciones. Cacciari afirma que desde la iglesia de San Leopoldo, sobre el Steinhof, “la mirada abraza el paisaje de los hombres póstumos”.[17] Esto quiere decir: desde el Steinhof, puede verse toda Viena. También quiere decir: la iglesia de Otto Wagner, con los vitrales de Kolo Moser, es un modelo, una especie de iluminación benjaminiana, de imagen sintética del paisaje intelectual vienés del novecientos. Se puede leer la frase como una descripción de un espacio o como una perspectiva cultural. El texto no indica el modo y, precedido por una descripción de San Leopoldo y el conjunto edilicio del hospicio de la ciudad, abre el libro de Cacciari, estableciendo la perspectiva de lectura de todo lo que sigue. Desde la iglesia del Steinhof, se puede mirar Viena tanto como la Viena de Cacciari, tanto como la Viena del novecientos, la de los hombres póstumos. La figura del Steinhof compone un paisaje material e intelectual. No es posible decidir entre estas lecturas porque hacerlo sería rebajar la tensión que establece Cacciari entre pensamiento, arte y representación en la cultura vienesa. En uno de los últimos ensayos, afirma:

[No creo] que Viena sea vivida como “síntesis familiar de una armoniosa multiplicidad” (Magris); […] preferiría repetir las palabras de Bazlen sobre Trieste: ni crisol ni síntesis armoniosa, sino cruce de caminos, dramático cruce de acontecimientos y direcciones diversas. Este cruce de caminos está formado por [la] multiplicidad de direcciones que misteriosa y momentáneamente se unen y componen en él.[18]

Cacciari disiente por completo con Magris. Esto es obvio. Lo que sorprende en la disensión es su forma: no le parece que Viena sea una síntesis, sino un nudo de direcciones opuestas, diferente no solo de la Viena de Magris, sino de la (elidida) Trieste que Magris habría deseado o cree que existe y que está negativamente condensada en la Trieste de Bazlen. Desde el Steinhof, son esas direcciones las que se ven huyendo hacia distintos lados, y no es posible establecer el plano de ninguna perspectiva que tenga solo un punto de fuga: casi doscientas páginas después, el primer texto del libro, que ha discurrido sinuosamente, se encuentra con una resolución que es casi un aforismo. Cacciari lo saca a Magris con un suave movimiento que lo cuestiona todo, y establece su Viena.

Vida y profecía

El ensayo es un género marcado con la huella de otros géneros. Menciono dos: el biográfico y el profético.

Biografía. El pasaje del modo impersonal al personal, el pasaje de Pascal (on) a Montaigne (je), es un punto de giro que viene acompañado por el verbo essaie. Es un lugar común la dominancia de la primera persona en el ensayo. La primera persona, evidente o enmascarada, establece un criterio de autoridad sobre el texto, incluso cuando no esté escrito en primera persona: la novela es del narrador y el ensayo es del autor, aunque la partición parezca demasiado simple. Se sabe que en el ensayo hay refracciones entre el nombre de autor y la forma de autor. Sin embargo, ellas no producen el efecto de borramiento que es condición de la ficción: en el ensayo, el autor no muere para que nazca la primera persona, sino que subsiste (no importa lo engañoso de una coincidencia simple).

He escrito este libro en una real y entera soledad. No lo he “compulsado” con grupos de amigos ni de interlocutores; no lo he sometido a autoridades sugeridoras; no lo he discutido con representantes institucionales ni con otros testigos e interpretantes del devenir de Oscar Masotta. Yo me basto y mi versión de Masotta me es tan única que solo yo podría agregar o quitar un encomio, una incerteza, un despropósito o un veredicto. Una vez, hablando él y yo de Renée Cuéllar, Oscar me dijo: “Creo que es la mujer de mi vida”. Yo no creo, sé que Masotta es mi hombre.[19]

No se puede ir más lejos; todo lo que viene después, el libro entero, ya que estas palabras están escritas en el prólogo, queda bajo el signo del yo. Carlos Correas ha cruzado una línea de protección (esa línea que protege al escritor de ficciones y que la crítica se ha encargado de sostener) y muestra lo que solo el género autobiográfico admite como su ley de “verdad”. Pero, fuera de la autobiografía, en el ensayo-biografía que Correas escribe sobre Masotta, quien dice “es mi hombre” nos incomoda y nos provoca: ¿cómo confiar de allí en más?, ¿cómo desconfiar? Lo biográfico del ensayo no siempre alcanza el límite que ha tocado Correas, pero si ese límite se acerca, es porque el ensayo, no la autobiografía, lo ha traído hasta nosotros. De la autobiografía se espera ese efecto. El ensayo había prometido una primera persona menos temible, pero la ley del ensayo es no someterse a programa, ni siquiera al que definen sus promesas.

Profecía. Condenada como una de las formas de la soberbia intelectual por Zygmunt Bauman, la profecía cargó al ensayo con una responsabilidad que, en el pasado, todos encontraban exigible y que hoy todos condenan. Pero no me refiero a esas profecías (acompañadas siempre por un diagnóstico: piénsese en Martínez Estrada) de carácter histórico o histórico-filosófico o histórico-político, ni a las interpretaciones que venían duplicadas por la hipótesis de un futuro inevitable que le dio su pathos al ensayo sobre el ser nacional. Pienso en otro género de profecía. Sartre descubre en La infancia de Iván lo que años después será el cine de Tarkovsky. Nadie que hubiera leído la carta que manda al director de L’Unità y hubiera visto el film en ese mismo año 1963 podía predecir, como hizo Sartre, que allí estaban El espejo, Stalker y quizás Nostalgia. Se trata solo de algunas frases, hacia el final de esa carta, que hoy interesa bastante poco. Sin embargo, esas frases se despegan del resto como si alcanzaran un centro secreto que Sartre mismo hubiera desconocido aunque lo describe con una precisión que solo puede ser pensada como una anticipación de la obra aún no filmada de Tarkovsky. Sartre se refiere a la escritura del tiempo (que fue trabajada en el libro de Tarkovsky sobre el cine, ya desde su título). Dice así:

La técnica de Tarkovsky es ciertamente rusa, aunque sea original. En Occidente, valoramos el ritmo rápido y elíptico de Godard y la lentitud protoplasmática de Antonioni. Pero la novedad es descubrir las dos velocidades en un director que no se inspira en estos dos directores, sino que ha querido ver el tiempo de la guerra en su insoportable lentitud y, en el mismo film, saltar de una época a otra con la rapidez elíptica de la historia, sin desarrollar la intriga, abandonando a los personajes en un momento de sus vidas para encontrarlos en otro, o en el momento de su muerte.[20]

Sartre define en La infancia de Iván lo que todavía allí era un esbozo del futuro, y lo capta como si tuviera poderes especiales.

No hay tipologías, hay solamente modos del ensayo.

[1] M. Proust, Textes retrouvés, cit. en F. Rella, El silencio y las palabras.El pensamiento en tiempo de crisis, Barcelona, Paidós, 1992, p. 193. [Más allá de que se mencionen ediciones castellanas de las fuentes citadas, en muchos casos la versión castellana o su retoque corresponden a Beatriz Sarlo. N. de E.]

[2] H. von Kleist, “De l’élaboration progressive des pensées dans le discours”, en Sur le théâtre de marionnettes, Rezé, Séquences, 1991, pp. 47-48 [ed. cast.: “La elaboración paulatina del pensamiento a medida que se habla”, en Sobre el teatro de marionetas y otros ensayos de arte y filosofía, Madrid, Hiperión, 1988].

[3] Ibíd., p. 56.

[4] H. Blumenberg, La inquietud que atraviesa el río. Un ensayo sobre la metáfora, Barcelona, Península, 1992, p. 42.

[5] V. Nabokov, Pushkin o lo verdadero y lo verosímil, Córdoba, Ferreyra, 1999, pp. 17-25.

[6] Íd.

[7] Íd.

[8] Íd.

[9] A. Illuminati, Il filosofo all’opera, Roma, Manifesto Libri, 1999, pp. 128-129.

[10] G. Deleuze, Lógica del sentido, Barcelona, Paidós, 1989, p. 27. Poco antes, en p. 26, dice que la paradoja es la “identidad infinita de los dos sentidos a la vez, del futuro y el pasado, de la víspera y el día después, del más y el menos, de lo demasiado y lo insuficiente, de lo activo y lo pasivo, de la causa y el efecto. El lenguaje es quien fija los límites (por ejemplo, el momento en el que empieza lo demasiado) pero es también él quien sobrepasa los límites y los restituye a la equivalencia infinita de un devenir ilimitado”.

[11] H. Blumenberg, La inquietud que atraviesa el río, ob. cit., pp. 141-162. La cita corresponde a la p. 142.

[12] M. Butor, Les mots dans la peinture, París, Champs-Flammarion - Skira, 1969, p. 5 [ed. cast.: Las palabras en la pintura, Santiago de Chile, Universidad Alberto Hurtado, 2020].

[13] T. W. Adorno, Note per la letteratura 1961-1968, Turín, Einaudi, 1979, pp. 15-17 [ed. cast., a partir de las obras completas publicadas por Suhrkamp: “Para un retrato de Thomas Mann”, en Notas sobre literatura, Madrid, Akal, 2003, pp. 323-331].

[14] Íd.

[15] Íd.

[16] Íd.

[17] M. Cacciari, Hombres póstumos. La cultura vienesa del primer novecientos, Barcelona, Península, 1989, p. 13 [destacado en el original].

[18] Ibíd., p. 188.

[19] C. Correas, La operación Masotta (cuando la muerte también fracasa), Buenos Aires, Catálogos, 1991, p. 16 [reed.: Buenos Aires, Interzona, 2013].

[20] J.-P. Sartre, “Discussion sur la critique à propos de L’enfance d’Ivan”, en Situations VII, París, Gallimard, p. 341 (publicado originalmente en L’Unità, 9 de octubre de 1963) [ed. cast.: “Discusión sobre la crítica acerca de La infancia de Iván”, en Problemas del marxismo 2. Situations VII, Buenos Aires, Losada, 1966].

La literatura en la esfera pública

[2001]

“En el próximo siglo, no habrá más libros”.[21] Lyotard no se refería solo a la desaparición del libro como objeto. Todo el mundo sabe que las pantallas, las bases de datos y la web tendrán el papel que un tipo de libros desempeñaba en el pasado. Una enciclopedia, por ejemplo, es un hipertexto escrito antes de que se inventara el hipertexto virtual. “En el próximo siglo, no habrá más libros” es una profecía que anuncia que la cultura del libro (con mayúscula, no solo objeto sino símbolo) pertenece al pasado. Los judíos, los musulmanes, los cristianos, los comunistas, los nacionalistas y los socialistas giraron en torno a un libro sagrado, inspirado en ocasiones por Dios mismo.

Cuando las humanidades no vivían bajo la amenaza de esta profecía, tampoco necesitaban que se las defendiera. Hubo épocas en que la literatura y la filosofía eran parte indiscutible de un programa ideal de formación de ciudadanos, o por lo menos de las élites de la polis (hoy nuestras élites están bestializadas). Durante mucho tiempo, se pensó que era a partir de ideas escritas en libros que podía fundarse un argumento sobre la “buena” sociedad y su gobierno. Por esta razón, los libros, en especial la literatura, la filosofía y la historia, fueron decisivos en la formación de los Estados modernos.

Ese fue el caso de muchos países latinoamericanos, donde la república moderna surgió como creación consciente de una voluntad intelectual nacional. En la Argentina, las escuelas fueron un eje del programa republicano y, en muy pocas décadas, incorporaron a la ciudadanía a centenares de miles de inmigrantes y criollos. Antes, los hombres de la organización nacional confiaron a un libro la clave del enigma político que debían resolver: Sarmiento creyó que Facundo era una de sus mejores credenciales para aspirar al gobierno.

La escuela moderna fijó en la enseñanza de la lengua, la historia y la literatura nacional el trivium de una educación masiva. Las universidades debían proporcionar una élite ilustrada dentro de la cual se iría aceptando a los mejores hijos de los más pobres. Es completamente imposible mantener esta confianza ahora. Por una parte, porque ya sabemos que las élites no se moldean con tanta facilidad; por otra parte, porque una nueva consideración de las culturas populares presupone la crítica de estos programas humanísticos ilustrados y, por cierto, bastante autoritarios.

La crisis de estas certidumbres es parte de nuestro paisaje cultural. Pone sus límites a la esfera pública desde lo que se ha dado en llamar la “revolución comunicativa”, que ha construido una nueva esfera pública posmoderna, si la expresión no es un oxímoron.

De hecho, nos movemos en un paisaje fracturado donde la cultura letrada está en una posición defensiva, mientras que ciertos países asisten a una extensión inimaginable del arte en la vida cotidiana. El mercado cultural, el mercado de las artes visuales y de los museos, el mercado de las ciudades y del turismo como objetos y prácticas culturales, está creciendo; todo el mundo sabe que una exposición de arte exitosa provoca casi tanta aglomeración como la final de un campeonato de fútbol. Tenemos derivados artísticos en campos importantes de la vida cotidiana, en la publicidad o en MTV. Y muchos intelectuales argumentan que MTV o la publicidad se han hecho cargo de las funciones que en épocas pasadas tenía el arte de élite.

Otra mutación afectó nuestro concepto de cultura letrada transformándola en un corpus más liberal y universalmente humano. Comenzamos a reconocer la diversidad como una cualidad que debe ser tenida en cuenta por cualquier canon. En la academia, las consecuencias de este cambio ideológico se implantaron en la versión norteamericana de los estudios culturales de origen británico, una versión que cualquier liberal considera como la forma políticamente correcta de encarar la literatura y las humanidades. Los estudios culturales han desarrollado metodologías libres de prejuicios elitistas para encarar los productos de las industrias culturales (que, en casi todo Occidente, han reemplazado a los objetos y las prácticas de la llamada cultura popular).

Sin embargo, deberíamos tener en cuenta que los estudios culturales no son una solución a la cuestión del arte y la literatura sino un planteo de sus problemas. Los estudios culturales se caracterizan por su perspectiva ultrarrelativista. Yo querría afirmar que el arte y la literatura modernos no pueden ser captados por completo desde un punto de vista exclusivamente relativista. La experiencia estética y la discusión de valores estéticos pueden basarse sobre una diversidad democrática, pero requieren mucho más que el respeto de esa diversidad. Requieren evaluación, que, en el caso del arte, no proviene de reglas democráticas y puede no tener a la diversidad como factor guía.

Existen diferencias básicas entre una cultura concebida en sentido antropológico y las artes como una forma especializada de simbolización. Cuando digo “arte”, me refiero al arte moderno, que presupone la tradición, se basa en un diálogo conflictivo con el pasado y postula el surgimiento de algo nuevo. Este arte se resiste a todo intento de identificación directa. Por el contrario, las identidades culturales en sentido amplio tienden a ser identidades positivas. Cuando se definen como momento negativo en relación con otras identidades, esta negatividad no supone un vacío: afirmar que no soy un serbio, o que no soy un hombre blanco, no significa un vacío de identidad. El arte moderno, en cambio, se define contra un fondo de procesos negativos o conflictivos de identificación. En este sentido moderno, los objetos del arte son artefactos complejos desde un punto de vista ideológico, semántico y formal. Y es este tipo de objetos lo que se encuentra hoy en medio del fuego cruzado de las nociones provenientes de los estudios culturales y de la industria cultural.

Sobre este punto, una muy breve consideración de dos capítulos de nuestro pasado reciente que se relacionan con la situación actual. Me disculpo por comenzar con una anécdota autobiográfica.

En 1960, yo tenía 18 años. Ingresaba a la Universidad de Buenos Aires después de aprobar un examen en el cual había citado algunos versos de Mallarmé que no comprendía en absoluto pero que amaba. En ese examen, había tratado de desplegar una relación falsamente familiar con textos literarios de la vanguardia; era, al mismo tiempo, esnob, pretenciosa y torpe. Era fundamentalmente libresca, pero yo quería ser libresca porque esa era la única forma de relacionarme con los libros.

Después de aprobar ese examen, los primeros cursos fueron una desilusión. Me enseñaron gramática estructural y tuve la primera oportunidad de leer a Saussure. Sin embargo, me lo perdí, porque nadie me dijo que Saussure era un pensador fundamental y no supe descubrirlo sola. Las cosas empeoraron cuando, en el primer curso de literatura, tuve que leer a Azorín, el escritor favorito de mi padre. En ese momento casi perdí la esperanza, porque el mundo parecía dividirse entre autores de los que nunca había oído hablar y autores, como Azorín, de los cuales creía saberlo todo y a los que me sentía superior. Por algunas semanas cambié a la filosofía, pero en vez de leer a los verdaderos filósofos, se me pidió que resumiera un manual de gnoseología, un libro que desprecié de inmediato porque su autor no era un verdadero filósofo, sino un mero profesor. Me bocharon en el examen y, con esa decepción, volví a la literatura. Las cosas no mejoraron durante meses.

Pero una mañana se produjo el milagro. Estaba en una clase de Jaime Rest, quien, junto a Borges, enseñaba Literatura Inglesa. Borges no estaba en ese segundo semestre de 1960, y Rest se hacía cargo de todas las clases. Nos leyó un poema, “The Tyger” de William Blake. Después de algunas consideraciones generales, nos indicó que preparáramos alguna interpretación para la clase siguiente. Fui a la biblioteca y el poema se me mostró como un objeto perfectamente hermético. Ni siquiera entendía el significado de la palabra Tyger en ese extraño contexto. Sin embargo, me sentí muy excitada ante un obstáculo que, por primera vez en esos meses, tenía una medida contra la cual valía la pena luchar. Ese tipo de desafío era el que yo pensaba que estaba en las profundidades de la literatura. Pero mi excitación y mi alegría se chocaron con sus propias causas. Estaba encantada porque no entendía el poema, pero, al mismo tiempo, no entender nada era una experiencia difícil de aceptar.

El poema me gustó a primera vista precisamente porque no podía decir una palabra sobre él. No podía adivinar ni siquiera su contenido más evidente. Ni me imaginaba que Dios era parte de sus preguntas. Tampoco adivinaba por qué la palabra “simetría”, que siempre me había parecido una palabra tranquila, iba acompañada por el adjetivo “temible”: What immortal hand or eye / Could frame thy fearful symmetry?[22] No entendía el lazo más obvio entre Tyger y fire: In what distant deeps or skies / Burnt the fire of thine eyes / On what wings dare he aspire / What the hand dare seize the fire? Aunque parezca increíble, mi ignorancia en materia religiosa (típica de alguien de familia católica) me impedía ver la paradoja en el verso: Did He who made the lamb make thee?[23] Por supuesto, ignoraba el sentido del tópico del tigre, que llegaba hasta Borges.

En síntesis: lo busqué a Jaime Rest en un bar cerca de la facultad. Fui derecho a su mesa y le dije: “Puedo entender todas las palabras, pero no sé qué quieren decir en este poema”. Me invitó a tomar un café y me dio una explicación de la que hoy no recuerdo nada, pero lo que sí recuerdo es que quedé deslumbrada. Todo lo que yo había leído hasta ese momento se desvaneció y solo quedó el tigre en llamas de Blake. Al fin, había encontrado lo que buscaba en la universidad: algo que fuera completamente ajeno a mi mundo y a mis conocimientos.

No diré que todo cambió a partir de esa tarde porque sería falso. La vida es mucho más contradictoria. Pero encontré poemas como “The Tyger” en todos los años que estuve en la universidad. El trabajo era duro, y yo no tenía todos los instrumentos para hacerlo. Uno de mis compañeros estaba mucho más actualizado. Me humillaba mencionando autores y movimientos estéticos sobre los cuales yo no tenía la menor idea: eran palabras que de todos modos sonaban como una utopía. Una noche me invitó a un concierto de música serial, sobre la que yo no había escuchado ni una palabra, ni, mucho menos, una sola nota. Pero esa noche aprendí el nombre de Schönberg.

Comencé a darme cuenta de que no entender era una de las experiencias centrales de la relación con la literatura y el arte, por lo menos en lo que llamamos la cultura moderna. Todavía no había leído la frase de Brancusi: Regardez mes sculptures jusqu’à ce que vous les voyiez. Años más tarde, un amigo traduciría estas palabras a propósito de un cuadro ante el cual yo manifestaba mi resistencia: “Miralo hasta que te guste”, me dijo. Eran los comienzos de la década de 1960 y Derrida todavía no había escrito su famosa frase en “La pharmacie de Platon”: Un texte n’est un texte que s’il cache au premier regard, au premier venu, la loi de sa composition et la règle de son jeux.[24]

En lo que me concernía, casi todos los textos modernos escondían su hechura a mis ojos. Y eso los volvía tan fascinantes. Detrás de esa fascinación operaba una idea de cultura. Para decirlo rápidamente: una cultura no era lo que se sabía ni consistía en los objetos familiares, sino en lo desconocido. La cultura no era próxima, sino extraña y remota. La cultura no era un refuerzo de mi identidad, sino un desafío que la ponía en cuestión. Esta concepción agonística de cultura tenía al conflicto (social, estético, ideológico) como su impulso.

Presuponía también un conjunto de hipótesis. Para empezar, que la literatura y el arte resultan de un tipo especial de trabajo que podemos llamar “formal”. En las obras valiosas, los procedimientos formales no pueden pasarse por alto, ya que, después de su improbable e inútil disolución, no queda nada. Roland Barthes afirma este principio en un libro luminoso, El placer del texto. El texto que llamamos modernista o vanguardista exige un acto de lectura que se pliegue a la superficie de lo escrito. Según Barthes, algunos textos (no todos, no Balzac, no Victor Hugo, por ejemplo) requieren un lector capaz de plegarse, doblarse y perseguir sus propios plegamientos. Este lector es capaz de entregarse al texto, de perderse en él, de experimentar un rapto: Un emportement vers le Nouveau.[25]

Se trata de un lector capaz de trabajar en el tiempo y con el tiempo; Lyotard, contemporáneo de Barthes, indicó que el tiempo y el vacío son dimensiones inseparables del pensamiento y del objeto estético. En 1986, en un seminario dirigido por Gumbrecht en Siegen, dijo: “Pensamos en un mundo de inscripciones que ya han sido hechas, que, si tú quieres, Sepp, podemos llamar cultura. Pero si podemos pensar, es porque algo falta en esa plenitud”.[26] La clave del pensamiento y la literatura es, precisamente, lo que falta, lo que no tenemos. Esta es, por supuesto, una perspectiva moderna: las artes se definen sobre la base de un vacío donde se instituye el sentido. El sentido es posible porque existe una ausencia, un quiebre: la ausencia de un objeto, la división de un sujeto.

Posiciones como las que acabo de sintetizar de un modo un poco brutal corresponden a lo que hoy se considera parte del pasado. La tensión moderna hacia un arte formalmente orientado, sostenido por las actividades de un sujeto que, aunque dividido y erosionado, todavía es quien busca sentidos a través de complejas negociaciones entre lo que se dice, lo que se calla, lo que no puede ser dicho, ha sido ya objeto de la crítica más radical.

Desde un punto de vista sociológico, la noción de arte y literatura corresponde a una formación elitista en la que el lector (o el espectador) ha sido entrenado con mucho trabajo en instituciones especialmente dedicadas a ello. Mis aventuras con el poema de Blake en la Universidad de Buenos Aires son un ejemplo. Nada puede agregarse a esa vieja historia. Tiene todos los elementos de una educación moderna y elitista, y responde a un guion conocido: compromiso personal, esfuerzo ilimitado, aprendizaje del oficio y comunicación de una tradición. Precisamente, la educación cuya crisis comenzó en los años sesenta.

Hace unos años, celebramos, o en todo caso recordamos, un momento privilegiado de esa crisis: los acontecimientos de París en Mayo de 1968. Quizás la consecuencia más duradera de aquella revuelta estudiantil sean los cambios introducidos en la educación. El impulso antiautoritario y el contenido igualitario y anárquico de los acontecimientos parisinos influyeron sobre el sentido común de la educación en los años setenta. En paralelo con las revueltas de Berkeley y duplicados por la discusión del canon en Stanford, difundidos sobre la mayor parte de Occidente, los ecos de Mayo de 1968 todavía pueden escucharse hoy, cuando la chispa de la revolución cultural encendida en París es parte de la historia de las clases medias y del radicalismo pequeñoburgués. Desde una perspectiva latinoamericana, Mayo del 68 combinó muy bien los aspectos juveniles de la Nueva Izquierda con la primera década de la Revolución Cubana.