4,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

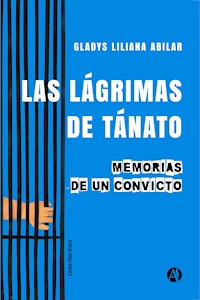

Joaquín Benito de la Fuente (alias Tánato), catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras, es un hombre correcto, metódico, de firmes convicciones morales y muy enamorado de su esposa y de su pequeño hijo. Una tarde, al volver a casa antes del horario habitual, encuentra a su mujer revolcándose en la cama con un hombre y enceguecido por la ira, manotea un revólver y lo descarga sobre ellos. Ya en la prisión escribe una suerte de diario en el que, entre amargas reflexiones y recuerdos de su vida anterior, se van acumulando episodios y anécdotas del mundo carcelario. Por las páginas desfilan convictos de diversa catadura, algunos ruines y perversos, y otros que, como él, llegaron al delito como resultado de una desgracia fortuita. Desde su dramático comienzo hasta la página final, esta novela impresiona por la vigorosa descripción de un espacio y una atmósfera siniestra así como por la sucesión de situaciones cuya violencia e intensidad mantienen una tensión que no decae a lo largo de todo el relato. Las historias están marcadas por un realismo sobrecogedor y por los variados rasgos psicológicos de los personajes que la autora revela con insoslayable eficacia. Gladys Abilar, considerada como una de las realidades más promisorias en el panorama de la nueva narración argentina, exhibe una destreza narrativa y excelencia literaria poco comunes. "Las lágrimas de Tánato" promete al lector un conmovedor desenlace y la sensación de haberse involucrado en una historia que, no por sórdida, deja de estar impregnada por una estremecedora humanidad.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 491

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

GLADYS ABILAR

Las lágrimas de Tánato

Novela

Abilar, Gladys Liliana Las lágrimas de Tánato : memorias de un convicto / Gladys Liliana Abilar. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2021.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-87-2140-8

1. Narrativa Argentina. 2. Novelas. I. Título. CDD A863

EDITORIAL AUTORES DE [email protected]

Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723Impreso en Argentina – Printed in Argentina

Prólogo

El libro de Gladys Abilar narra, con un dramatismo verbal lujoso y acorde con el contenido, las tribulaciones, miserias, solidaridades y asesinato, incluso, de alguno de los presidiarios y su mancomunada iniciativa de fuga. Pero de una cárcel que no es solamente esa cárcel. Es la cárcel de la vida cotidiana en un mundo rehén de su desquicio. Son todas las cárceles.

Y también las nuestras. A medida que recorremos sus páginas para el insomnio, para ser leídas sin interrupción, hasta por la calle, riesgosamente, tal es su urgencia, su modo, estilo emboscada, de atraparnos.

“LAS LAGRIMAS DE TANATO” tiene una condición singular. Es uno de los libros más victoriosamente onomatopéyicos que he tenido la suerte de leer: su contenido es su forma y su forma es su contenido, tan imbricados que están. Una novela que puede oírse con el sonido de lo que narra, aspirarse a través del olor al miedo que despiden tantas escenas, el hedor del pozo carcelario; una novela rayada –como la ropa de sus protagonistas– por una violencia límite y pegajosa, que se nos contagia e instila en nosotros una imperiosa sed de venganza.

Cuando lo leí, más de una vez me olvidé que estaba frente a una mera ficción e interrumpí la lectura parándome como un resorte para hacer justicia por mano propia, como el propio Tánato frente al descubrimiento de la deslealtad de su mujer que provocó el crimen que lo llevó a la cárcel.

En la Argentina sólo conozco un precedente literario contemporáneo con tanta carga sangrienta y es la novela que más admiro: “Una sombra donde sueña Camila O´Gorman”, de Enrique Molina.

Así como en ella Molina expresa esa unidad en la diversidad de la violencia argentina que caracterizó a nuestro país desde siempre, en esta novela la autora logra una vuelta de tuerca en la expansión, de lo particular a lo universal, de esa caracterología idiosincrática hacia la condición humana.

La escritura de Gladys Abilar hace lugar, en esta novela, al humor aún en medio del drama y del horror. Y a ese humor que queda a apenas una letra del amor. La ternura en medio de la crueldad de varios de sus más peligrosos personajes, su amistad y su respeto entre sí, la lealtad a los valores humanos inclaudicables de que son capaces, da cuenta de una perspicacia novelística y filosófica que se traduce en un relato atrapante también por lo verosímil. Y que, como ocurre con los grandes libros, nos permite identificarnos tanto con los “buenos” como con los “malos”; ya que, como decía Marechal, todos están dentro de nosotros “en potencia”… cuando no directamente en acto.

¡Qué bien maneja la autora el idioma según su procedencia! Un realismo criollo muchas veces descarnado y puteado pero nunca chabacano nos remite a la mejor habla rioplatense.

Realismo y picaresca criollos. Hay en la novela y en varios de sus pasajes y momentos, de la mejor picaresca, argentina y universal.

Las lágrimas de Tánato promete al lector un conmovedor desenlace y la sensación de haberse involucrado en una historia que, no por sórdida, deja de estar impregnada por una estremecedora humanidad.

I

La pasión provoca sensaciones difíciles de explicar:la náusea es gozo, el vértigo es estímulo, el dolor es placer, el odio es revancha.

El tiro sonó en la quietud de la tarde y un revoloteo de pájaros asustados oscureció el cielo. Me aferré a la reja de la ventana y hundí mi cara entre dos barrotes; quería escaparme del encierro. ¿Qué estaba pasando allá afuera? Permanecí suspendido en el aire hasta que las fuerzas me abandonaron. Me dejé caer sobre el piso y abracé mis piernas.

El tiro sonó igual a aquel otro. Un tiro, o dos, o mil. ¿Qué importa cuántos? El primero marcó la diferencia entre antes y después. Sí; yo había sido un tipo de laburo. Docente que cumplía horario, del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Un poco de deporte y mi colección de estampillas. Mi vida, un lugar común. Necesaria y feliz rutina. Y de pronto me sucedió lo que a millones de hombres: un día volví a casa antes del horario habitual, hasta con un ramito de flores, de esos que venden en los semáforos, y encontré lo que menos esperaba: mi mujer revolcándose en la cama, en “mi” cama, con otro. Así de simple. O de complejo. Lo que nunca llegué a saber, porque el shock me borró todo indicio de recuerdos, es cómo apareció el arma en mi mano. Pero apareció. Y cumplió con la misión que toda arma carga: disparar. Debo de haber ido a buscarla en total inconsciencia. Sí recuerdo a mi mujer desnuda, manoseada por manos que no eran las mías. Verla así me provocó náuseas, un vacío en el estómago y la cabeza se me dio vuelta como una media.

Luego perdí la conciencia…

El tiro. No supe responder a la policía cuánto tiempo medió entre mi aparición en la escena y el desenlace. No lo pude precisar; podría haber sido una eternidad o una décima de segundo. Aunque logré responder que en ese trance había otro tipo metido dentro de mí, que hacía y deshacía sin preguntarme si yo estaba de acuerdo. Pero me gustaba eso que hacía el otro mientras usurpaba mi lugar. Yo lo dejaba hacer, lo gozaba, lo necesitaba. Él me rescataba de mi propia muerte. Eran ellos o yo.

Cuando me encontraron en ese paisaje de sangre no me podían arrancar la pistola de la mano. La tenía enquistada; el dedo enredado en el gatillo.

Un cataclismo de imágenes difusas venía a mi mente. El llanto de un niño en la cuna me taladraba el cerebro. Los gritos de una mujer histérica traspasaban los muros y se metían en mis sienes. Esa mujer quería arrancarme los ojos. Gente extraña se movía por la habitación. Voces, voces, voces; se entremezclaban; se superponían. Me condenaban. Había sangre. Sangre en el piso, sangre en las paredes, sangre en la cama. Cara, manos, ropa; todo mi cuerpo estaba ensangrentado. Dicen que vacié el cargador. Yo no recuerdo. Un dedo índice crecía desmesuradamente y me señalaba, culpándome. Me apuntaba como si fuera a disparar una bala. Dos tenazas metálicas me anudaron las muñecas en la espalda. Aún recuerdo nítidamente el “clic” del cierre. El “clic” del fin de mi libertad.

Si he de ser sincero, ¿para qué quiero la libertad? Estoy bien aquí. Ya no tengo nada afuera. Es increíble cómo se pasa de ser un hombre correcto, responsable, laburador, a criminal, más rápido que un suspiro. O más rápido que un balazo. Aunque hayan sido varias las balas que disparé, la primera marcó mi destino. Yo era un tipo querido, respetado, tenía un montón de amigos. Los perdí con la misma velocidad del balazo. Así, simplemente, los perdí. Tal vez nunca los tuve. Ahora que me sobra tiempo, pienso en todas esas cosas. Si estuviera allá, en la calle, con los libres, con los buenos, no se me ocurrirían. Es tan poco lo que media entre la libertad y el encierro, entre lo malo y lo bueno. Apenas una bala.

La gente se cree buena porque nunca disparó un arma contra nadie. Error. Estoy seguro de que no disparó porque no tuvo la oportunidad. Quisiera ver a esos que condenan, señalan, ajustician, en mi lugar; burlados, traicionados. ¿Cuántos de ellos podrían sustraerse a la tentación de meterles un balazo a los traidores y vengar ese dolor que desgarra? ¿Cuántos de ellos lograrían privilegiar la sensatez al arrebato? ¿Acaso la condición humana nos da tregua entre pensar y hacer? A veces sí. A veces no. Esa misma condición humana con sus diferentes componentes nos hace distintos a unos de otros. Estoy seguro, el hombre, cualquier hombre, puede llegar a ser tan criminal como un reo que purga condena en la cárcel. Sólo necesita esa mínima fracción de tiempo, la que demanda una desgracia, un arrebato, para convertirse en el más vil asesino que jamás pudo imaginar. No sólo un culpable, todos llevamos un asesino adentro. Un asesino dormido; con el sueño más liviano o con el sueño más pesado. No es preciso ser villero, tumbero, delincuente, estafador. Podemos actuar en caliente, como yo, o matar con la cabeza más fría que un pescado. Castel, el asesino de “El Túnel”, manejó el auto durante cuatro horas, de noche, solo, por los campos de Dios, mientras maceraba la idea de liquidar a María (se llamaba María, igual que mi mujer) con el puñal latiéndole la muerte, como se dice. ¿Tuvo tiempo de recapacitar, de arrepentirse? Quién sabe. Y era un puñal, no una bala. Hay que domar un puñal, meterlo y sacarlo tantas veces de la carne como alcance el dolor-odio, el amor-odio, la rabia-odio, sin que se acabe el impulso.

La vida nos cambia. Poco queda de lo que fui, comparado con ésto que soy: un hombre solo, más parecido a este mundo al cual pertenezco ahora. A lo largo del tiempo me fui mimetizando, para no desentonar, digamos. Algunos opinan que, en el fondo, uno nunca deja de ser quien es. No estoy seguro. Es imperiosa la necesidad de parecerse al otro, al entorno para hacer menos doloroso el dolor, menos penosa la pena y creer que las diferencias se anulan, las distancias se acortan y los seres se asemejan. Ahora hablo desde el otro lado; una reja separa el mundo de afuera del mío. Esa diferencia, la que marcan los portones de la cárcel cuando se cierran, esa sí es bien real.

Desde este lugar que me gané a costa de un arrebato, espero que alguien se apiade de mi dolor y entienda que no soy un monstruo. Nunca quise dañar a nadie. Yo adoraba a mi esposa, toda mi vida y mi felicidad estaban en ese hogar que logré constituir con esfuerzo y mucho trabajo. Tuve buenos y nobles sentimientos. Cometí homicidio por amor, por pasión, por error y sin querer. Soy incapaz de matar una mosca. Cuando María me pedía que matara una araña, yo me apiadaba y la dejaba libre en el jardín. No está en mí matar. Y cuando pido piedad no me refiero a que venga un piadoso, me saque de la cárcel y me deje libre. ¡No señor! De aquí no me quiero ir.

Yo recibí la mejor educación, pero nadie me dijo “preparate, hermano; un día te vas a encontrar con tu mujer encamada con otro tipo, en tu propia casa, en tu misma cama. Empezá desde ahora, forjá tu ánimo, tu espíritu y controlá tus impulsos, porque matar parece ser cosa de locos o de criminales, nada más. Y resulta que no, también es cosa de cualquiera”. Es cierto. Sólo es cuestión de que llegue el momento, que lo agarre a uno desprevenido, y ahí descubre lo fácil que es. Ni siquiera hay que romperse la cabeza pensando si lo hago, no lo hago; lo mato, no lo mato. De pronto aparece un arma en la mano, metemos el dedo en el gatillo y en simple gesto, descargamos. Y quedamos aliviados. Aliviados por unos segundos nomás, es lo que dura el desahogo. Después se derrumba el planeta. Cualquiera que tenga sangre en las venas y le toquen a su mujer es candidato al crimen. Me pregunto si la historia sería diferente sin una pistola en la casa. No puedo imaginar dónde se depositaría la bronca ni cómo se canalizaría el odio y el arrebato. Quizá partiéndole al tipo una silla en la cabeza; clavándole un cuchillo. O estrangulándolo. En cualquier caso el fulano tendría más chances de seguir vivo que escapar de la muerte por un balazo.

Es cosa muy complicada estar enamorado. El amor te condena. De una u otra manera, al final, el amor te condena. Así como dulcifica, humaniza y domestica, de igual modo y con peor furia, pervierte, deprava, corrompe, y el que diga lo contrario que me lo demuestre. Porque el amor también es vulnerable, como cualquier sentimiento está sujeto a cambios, y en algún punto de su pureza se contamina y pone en marcha el peligroso mecanismo de la pasión; se mimetiza con ella y ahí entran a tallar los bajos instintos. La pasión hace nido en las vísceras, provoca sensaciones difíciles de explicar: la náusea es gozo, el vértigo es estímulo, el dolor es placer, el odio es revancha. Cóctel que se bate en las entrañas. Un rompecabezas de piezas blancas y negras, el bien y el mal; el yin y el yan; partes que se oponen, pero encastran a la perfección. El corazón -proverbial, por supuesto-, el alma, el espíritu, pertenecen a otras dimensiones donde la pasión no cabe. Los dramas más grandes que ha gestado la humanidad fueron por pasión. Y sino revisemos la historia, las tragedias griegas, los escándalos y asesinatos perpetrados por reinas, reyes, faraones, emperatrices, cleopatras y nerones. O basta leer a Shakespeare. Ficción o no ficción. La línea divisoria que separa ficción de realidad nunca nadie la pudo precisar. Es etérea, ilusoria, intangible. Y tramposa. Es una cuestión, sin duda, subjetiva. El drama pasional nació con el hombre, es parte de su naturaleza, lo lleva en la sangre, está escrito en su código genético. El caudal de amor-pasión es directamente proporcional a la magnitud del daño que ocasiona. Si a esto se le suma el sentido de pertenencia, de posesión, el dolor se multiplica y la reacción puede ser fatal.

Sufrir por amor no tiene parámetros. Una maldición árabe dice: “ojalá que te enamores”.

La sigo amando. Sí. Debo estar loco pero la sigo amando. Me pasó casi medio siglo por encima y no la puedo olvidar. Si ella no me amaba, o me amaba a su manera, qué le voy a hacer, qué culpa tengo yo de que el amor sea como es: desparejo, desnivelado, rengo, no resiste el menor análisis. Hubiera preferido no tener la pistola en casa. Pero la tuve. Y con permiso de portación, como corresponde, por supuesto. Siempre fui muy bien mandado, muy correcto, todo al día, todo en regla, todo en orden, ningún vencimiento, ninguna deuda, nada fuera de lugar. Pero yo tenía esa pistola. La misma que la mayoría de los hombres compran para defenderse, para proteger a su familia de los delincuentes. También yo la tenía para eso. ¿Cómo me iba a imaginar que terminaría así? En mi ansia secreta de querer creer que todo estaba bien por los siglos de los siglos, me equivoqué. Mi hogar parecía perfecto, cada cual en su tarea, cada cosa en su lugar, armonioso, sincronizado, prolijo. Un paquete de regalo con el moño recién hecho. Alguien tiró del hilo y se desató la hecatombe.

Una noche, cuando mi mundo era perfecto, mi mujer me esperaba con la comida caliente, el bebé dormía en su cuna satisfecho de tanta mamadera, y mi vida era un edén, me detuve en un bar de San Telmo a tomar cerveza con unos amigos antes de llegar a casa y abrazar fuerte a mi mujer y llenarla de besos. Por aquel entonces acariciábamos los treinta años y, llenos de proyectos y el entusiasmo propio de la edad, nos pusimos a ironizar sobre ciertas temáticas peligrosas. No puedo olvidar el tema de nuestra conversación en aquella cervecería de Balcarce -donde un afroamericano aporreaba emocionado las teclas de un viejo piano tratando de arrancarle la queja de un jazz-, el caso hipotético de que alguno de nosotros fuera un potencial cornudo. Todo empezó con un chisme de Bellavista que trajo una picante noticia de la facultad: la mujer del decano le ponía los cuernos con un estudiante de quinto año de abogacía. El decano era profesor del muchacho; además lo había nombrado su ayudante de cátedra y lo tenía en alta estima por sus muchas y variadas virtudes. “¡Oh ironía!”, se mofaba Bellavista. La conversación se fue dando espontánea y quedamos enredados en el tema del adulterio, la infidelidad. Cada uno dio su parecer, con el mayor desparpajo, desfachatez y ese machismo insobornable que tenemos los hombres cuando hablamos de eso, casos presuntos, que les pasan a otros pero no precisamente a los susodichos. Vivimos convencidos de que los cuernos se inventaron para otro y no para uno, por supuesto, ni que estuviera vacunado contra ese flagelo. Y yo también opiné. Y dije cualquier cosa diferente a lo que me pasó en la realidad. El tema me parecía divertido; lo tomé casi con buen humor. Supuse, en mi imaginario vanidoso, a otro fulano burlado por su mujer. Entre cerveza y cerveza ironizamos hasta limitar con lo grotesco. Bourget declaró, mientras tiraba la ceniza de su habano y lo encendía por tercera vez, que él cerraría la puerta del dormitorio para que continuaran haciendo el amor y, mientras tanto, él llamaría a un abogado como testigo. Luego se divorciaría sin escándalos. Tomó la posta Ramiro; él aprovecharía la coyuntura para hablar de a tres, con su mujer y el amante, y plantearles su posición a favor de la relación abierta. Dicho esto vació alegremente el cuarto balón de cerveza en su garganta sedienta. Era obvio que estábamos bromeando. Sólo José Ignacio de Casasbellas, con la última seca de su Bensson & Hedges súper largo, antes de aplastarlo contra el cenicero, dijo algo sensato: “yo los reviento a tiros”. Hasta ahí llegamos, luego cambiamos de tema. No queríamos bucear en esos océanos profundos por temor a lo desconocido. Tal vez.

¡Qué tramposa es la vida! Y qué fácil es opinar desde la vereda de enfrente. A veces creo que el aire que respiro es mentiroso, y en mi certera imaginación descubro que tiene cianuro y caigo reventado como un sapo. Ya no creo en nada.

II

Son tan pobres los humildes, y tan humildes los pobres, que hasta son capaces de agradecer la indemnización por el error cometido.

La sigo amando. Sí, muerta y todo la sigo queriendo. Ojalá mi amor no fuera tan grande, de ese modo hasta le hubiera perdonado la vida. Desde que estoy en la cárcel pienso distinto. Ya sé, dirán que me volví un resentido. Digan lo que quieran, ahora tengo una lectura diferente de las cosas. No es lo mismo emitir un juicio desde afuera que desde adentro. Una vez que se conoce el mundo desde acá, las opiniones, y la aceptación de los hechos, son otras; se cae la máscara que impedía ver. Las respuestas, cuando las hay, son tan obvias como indignantes. ¿Quién se cree tan omnipotente como para condenar a un pecador sin tener la certeza de que esa misma mano juzgadora puede cometer igual, parecido o peor delito? ¿Acaso el juez que dictamina la sentencia no es carnada para sucumbir por lo mismo que condena? ¿Qué es la justicia? ¿Quién se atreve a enarbolar esa bandera? El hombre, por supuesto. El hombre, justamente, el ser más poluto y pervertible del universo. Paradoja, farsa, cachetazo. ¿Quién me condena? Un potencial asesino, un corrupto enmascarado tras el símbolo de la Justicia, un tipo que se disfraza de Ley, que pone cara de Ley, que baja el martillo en nombre de la Ley y que usurpa los beneficios de aquella y la transgrede, la traiciona, la burla, la usa para negocios, negociados y cuanta causa con olor a dinero se le cruce por el camino. Algunos jueces cumplen con la ley, son pocos, hay que buscarlos con lupa, y hay que cuidarlos muy bien, pues son incompatibles con el resto que delinque. Éstos intentarán denodadamente eliminarlos. O contagiarlos. Ese resto son mercaderes, gente que comercia con la suerte del otro, juegan a la ruleta con el destino ajeno, lo convierten a uno en reo, sin serlo, o liberan al más crápula y criminal de la cárcel, por imperiosa necesidad de tenerlo suelto. Son sicarios del Código Penal. Pero también son magos, eso está comprobado. Hay que ser mago para tergiversar la ley sin que se note el fraude y el fajo de billetes que pasa de mano por debajo de la mesa. La ley está en bancarrota. El hombre la llevó a la quiebra, la malversó, la vació. Y la prostituyó.

Jueces y políticos se pasan la vida colgándose de las buenas oportunidades o prendidos como garrapatas a algún cargo que les asegure el futuro y un buen pasar. Y ojo que yo no hablo así porque me hayan metido preso. No señor. Hablo así porque tengo la autoridad que me confieren los años que llevo guardado en esta prisión inmunda. He visto tanto, he oído tanto. Puedo asegurar, a ciencia cierta, que así como hay criminales y reos de verdad purgando sus culpas, también hay un centenar de inocentes, presos por error, por traición, por confusión, por elección, o por ser hijos de nadie. Y se vuelven carne de cañón para la ley que los “necesita” como pantalla. O, lo peor, muchos de ellos suelen echar raíces en el encierro esperando que algún abogado se digne desenterrar el expediente dormido, cubierto de polvo por años y años en algún cajón de escritorio. ¿Qué pasa si después de revisar el expediente se demuestra la inocencia del reo? ¡Se comió una década esperando su turno! Casos como éste hubo miles, y sigue habiendo. El condenado inocente se convierte en criminal de verdad, sin mucho preámbulo, sólo por bronca y ganas de desquitarse. Puedo comprender la necesidad imperiosa de vaciarle un cargador en medio de la frente al juez o al responsable que lo guardó en el agujero hasta nuevo aviso.

Aunque también sorprende otra realidad: son tan pobres los humildes, y tan humildes los pobres que hasta son capaces de agradecer la indemnización por el error cometido.

Estos piratas del estrado inventaron los chivos expiatorios. Es la única figura que no figura en los textos letrados pero es quizá la más usada, caballito de batalla de estos crápulas, comodines de los políticos. Deberían crear una nueva figura que se llame “chivo expiatorio”. Hay que blanquear señores, hay que blanquear. Viven modificando las leyes según los políticos y los jueces de turno. De igual modo deberían tener cojones para sancionarlas. Desde que se frecuentan con la mafia lo único que hicieron fue llenar las cárceles de estos chivos expiatorios. Los peces gordos siguen pululando por las calles, negocian con la prostitución y la droga y reparten las ganancias entre los que dan la cara jugándose la vida en los callejones o en los galpones abandonados de los puertos y los que se escudan detrás de la toga y el Código Penal, los protegidos por la inmunidad que les concede su rango de Diputado, Ministro, Senador o Presidente, sellan el acuerdo con un generoso sobre rellenito de fajos verdes, con la expresión más fría que un mármol en sus caras inmutables de magistrados “elegidos por el pueblo”.

El virus de la corrupción les caló hondo, tanto que lo llevan enquistado en los huesos, así como el parásito de la triquina; sólo que a la triquina se la puede combatir. La corrupción no, no hay fórmula que logre erradicarla, tal parece que se les metió en el código genético -parafraseando al código penal-, y de ahí a ese virus no lo saca nadie, ni las vacunas, ni los antídotos. No hay profilaxis que valga. Y así se lo van pasando de generación en generación. Se convierten en portadores insobornables del virus que determina la capacidad de malversar. La ecuación es simple, “lo robo yo porque sino viene otro y se lo roba igual, entonces, ¿qué mejores manos que las mías?”

Cuando yo tenía siete u ocho años, la cotorra de mi amigo Tito se había escapado de la jaula y salió a la calle chuequeando, con ese vaivén desnivelado que tienen los loros o las cotorras, como si tuvieran callos plantales. Se paró en medio del asfalto a otear al norte, al sur, al este y al oeste, de puro curiosa, como toda cotorra. Otro amigo, el Edgar, más chico que nosotros, la vio haciendo equilibrio sobre la línea de brea negra y no tuvo mejor idea que agarrar una piedra y aplastarla, ahí mismo, donde estaba. La dejó hecha puré, como se decía en el barrio. Cuando Tito, llorando desconsolado le pidió cuentas de su masacre, el Edgar le contestó, en su media lengua: “De la otra cuadra venía un auto, y como la iba a pisar…”.

Hay quienes se prestan al canje con un “se lo pago en especias”. Ahí encaja mi suegra, raro tipo de piraña humana, chupasangre. Esther se llamaba, o se llama. Su víctima era un juez de San Isidro. Con él usó su seducción para engatusarlo y el letrado limpió su caso. Le correspondía homicidio culposo en segundo grado. Alguien revocó la carátula y quedó en la nada. La cosa vino así: ella tenía un criadero de Dogo Argentino. Una tardecita de primavera, tibia y perfumada, totalmente compatible con la vida y no con la muerte, se le zafó un par de canes. Los sabuesos encontraron la puerta abierta, por descuido de mi suegra, y despedazaron a un pobre pibe, un canillita, en la entrada del propio jardín. Muerte instantánea. El chico, la víctima, había sido el hijo del jardinero del barrio, un paraguayo despatriado y viudo. Lo único que tenía en el mundo era ese hijo. Dicen los vecinos que, prendidos en las espinas del rosal, quedaron colgando jirones de ropa y partes humanas. Los perros las habían arrancado a dentelladas. Cuando intentaron quitarle al chico de sus fauces los animales se encarnizaron peor. Al final tuvieron que frenarlos a balazos. El jardín de mi suegra quedó enrojecido de sangre inocente. Y de la otra también.

Esther, la piraña, mi suegra, mujer bella y manipuladora, quedó libre de culpa y cargo por esos artificios que tienen los letrados capaces de tapar el sol con un dedo. Con sus habilidades naturales y sus mil recursos se tornaba imposible eludirla, mucho menos resistirse a los influjos de “femme fatal” que tan bien utilizó para hacer cambiar de opinión a la víctima de turno. Terminó convenciendo al juez de su inocencia. “Hacete amigo del juez”... aconsejaba el Viejo Vizcacha.

Mi reclusión perpetua también se la debo a ella. Lo huelo, lo sospecho y lo firmo. Nadie me lo dijo. Hasta ella misma lo negó. Pero me juego la vida a que en este barrunto estuvo la mano negra de Esther. Mi caso era para “emoción violenta”. Yo debería andar suelto por la calle –después de cumplir una penalidad lógica, por supuesto- como cualquier infeliz que haya sido víctima de un arrebato emocional. Pero en el juicio aparecieron dos testigos, muy bien armados, para decir que yo era consciente de la doble vida de mi mujer y que se la tenía jurada. En una palabra, que yo había proferido reiteradas amenazas. Ese dato, más otros detalles, pruebas falsas, funcionaron perfectamente como agravante. Tanto como para calificarlo de homicidio premeditado, y encima, agravado por el vínculo.

Mi suegra acababa de enterrar a su segundo marido, un año antes de perder a su única hija, mi finada esposa. Ante cada golpe que le daba la vida, Esther parecía reafirmar su fortaleza, su independencia y su capacidad de resurrección. No había modo de debilitar su ánimo. Ya estaba a la pesca del tercer marido, en el preciso momento en que aconteció la tragedia. Ella se enfrentaba a cada desgracia con inquebrantable rigor. Redoblaba energías y artilugios. Y traigo a colación a mi suegra porque es la responsable de que yo esté solo en el mundo. Creo que desde el principio ella no me quiso para yerno. Como yo tampoco a ella para suegra, aclaro. Siempre me resultó vulgar y tramposa. Nunca logré encuadrarla en un concepto que no fuera peyorativo, aún cuando ella intentaba, en vano, congraciarse conmigo, después de aceptar su derrota ante la definitiva elección de su hija.

Luego de transcurridos unos cuántos años de cárcel, la piraña vio la oportunidad de su vida para vengarse de mí. Definitivamente. Se las ingenió para darme por muerto y que hasta mi hijo así lo creyera. Me sacó en las necrológicas de Clarín y de La Nación. Me enterró vivo. Nunca nadie jamás preguntó por mí. Los primos que me quedaban prefirieron no averiguar demasiado. ¿A quién le importa tener un pariente asesino? Mejor que se muera. La noticia, inventada por mi suegra, les vino como anillo al dedo para aliviar sus conciencias, si es que algún pesar tenían por no venir a visitarme. Hábil y cizañera, la turra. Dueña de una imaginación prodigiosa, se aprovechó de una revuelta que había ocurrido en uno de los pabellones de la cárcel, la cual terminó en un voraz incendio que se tragó a todos los presos de aquel sector para, yo incluido, según ella, contarme entre las víctimas. La noticia cundió y tuvo gran difusión. Se publicaron listas de los fallecidos y se hicieron las exequias correspondientes. Nadie sabía que entre aquel fardo de muertos había, entremezclado, uno vivo: Joaquín Benito de la Fuente. Yo.

En todo el historial de la penitenciaría no se registraba catástrofe de semejante envergadura.

El destino, a menudo, suele ser generoso con quien no lo merece. Le permitió a Esther jugar su carta de revancha. La venganza es el placer de los dioses, dicen. Puedo imaginar su cara de felicidad mientras sellaba mi ataúd junto a aquellos infelices que quedaron atrapados en sus celdas y se achicharraron como grasa pella en un caldero. Lo que más me dolía, y me duele, es que mi hijo me cree muerto. Esto me genera sentimientos encontrados. Por un lado, mi sangre grita y reclama al hijo que traje al mundo. Por otro lado, la vergüenza me hace agachar la cabeza y en nombre del inmenso amor que le profeso prefiero las sombras, el anonimato, para no macular su honor. ¿Dónde estará? ¿Cómo será? ¿Quién será ahora? Lo imagino hombre grande, responsable, tal vez padre de familia, tal vez profesional. Una buena persona. Daría mi vida sólo por saber de él.

He aquí una inferencia que brotó como devaneos de vigilia. Truenos y relámpagos, rayos y centellas azotaron el planeta en esa noche, víspera de una epifanía. La naturaleza con toda su furia parió un cataclismo de ribetes dantescos. Creí que la cárcel se derrumbaba. No recuerdo, en toda mi existencia, un viento de esas características. Era un tornado, y si no lo era se le parecía. Ni los desbordes de la naturaleza lograban arrancarme el pensamiento de donde lo tenía enquistado: en la parafernalia del aparato sociopolítico y el hombre. Con cierta carga de resentimiento, y también de autocompasión, me puse a analizar en las tinieblas del insomnio algo que había leído en un Tratado de Criminología, y con muchas ganas de apostarle todas las fichas: “Los crímenes y los criminales son producto de la sociedad y de las circunstancias -de las circunstancias principalmente-, y a la vez instrumentos y víctimas de esa misma sociedad. La sociedad criminal y delincuente culpa de sus crímenes y delitos a los criminales y a los delincuentes, y luego los castiga por los daños que, en la mayoría de los casos, la misma sociedad los indujo a cometer. Un crimen es lo que la sociedad escoge definir como tal. De aquí que la sociedad sea la que define al criminal y no el criminal quien se define a sí mismo”. Y yo pienso, a esta altura, que casi invariablemente la sociedad es la que hace al criminal porque los criminales no nacen así, en realidad, se vuelven tales. No sé muy bien dónde cuajó esta opinión mía. Yo la desconocía hasta este momento, lo que pasa es que tengo muchas ganas de endilgarle a otro las culpas que me pertenecen. Aunque guardo un crédito para la inmensa población de los que ya nacen así. Reconozco que todavía no tengo una postura definitiva, terminante, por eso me reparto entre una hipótesis y la otra. El tema es demasiado complejo; requiere un estudio profundo y minucioso; o, tal vez, el enojo que manifiesta el planeta en estos momentos me esté entorpeciendo el razonamiento.

Uno aprende a distinguir la verdad de la mentira; pero según otros parámetros. La semana pasada, por obra y gracia de una mano de afuera, sacaron del penal a un delincuente, el “Buitre” le dicen, peligroso como la rabia. La orden del juez llegó oportuna y las puertas de la cárcel se abrieron de par en par. Seguro que el tipo debe andar por sitios estratégicos cambiando valijas de las que ya se sabe. Es un experto en detectar la mejor droga. Nadie como él para distinguir la buena merca. Así como salió el Buitre entró un flaco, incapaz de matar una mosca, acusado de traficar con cocaína. Dice que se la pusieron para incriminarlo. Que él no le conoce ni el olor. Trabajaba de mozo en un restauran de la avenida Corrientes y una noche cayó la cana y lo revisó entero. Le hallaron droga en el bolsillo del saco. El pibe lo había dejado colgado en el cambiador mientras usaba la chaqueta de mozo. ¿Será así? Esta clase de víctima viene con la marca en el orillo. Son puntos fáciles de enganchar, inocentes apropiados para edificar la cadena de la delincuencia sin que se corte jamás. Son puntos que ya están elegidos. Les inventan un laburo, para calmarles la desesperación por ser eternos desocupados, aunque sea de repartidor de pizza. Y así, con la pizza calentita, tocan el timbre en la casa que, se supone, es de una familia lista para cenar. Ahí mismo se acaba el mundo cuando cae la policía y lo agarra “con las manos en la masa”. Descubre que la pizza no es pizza y que la familia lista para cenar no es tal. El repartidor va a parar en cana, un perejil que no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. ¿Explicaciones? ¿A quién le va a dar explicaciones? A nadie le interesa escuchar.

La cárcel es una timba, la ley es una timba, la política es una timba.

Y nosotros somos las fichas que se juegan en la ruleta sin fin.

III

El sol es patrimonio de la libertad.

El ser humano es un bicho jodido. Tiene varias lecturas, según desde donde se lo mire. Y las circunstancias condicionan esa interpretación. El psicoanálisis dice que todos tenemos un monstruo, un criminal adentro, que permanece dormido mientras no se lo despierte. Algunos tienen la suerte de cuidarle el sueño eternamente, y así pasan la vida. Pero otros, como yo, estamos signados. El destino nos tiende una trampa mortal, mordemos el anzuelo, el monstruo despierta enardecido y nos traga como a cucarachas. El mío cometió asesinato en grado doble. Estoy seguro; fue ese monstruo que llevamos adentro quien cometió el homicidio. Sin él yo jamás hubiera reaccionado de esa manera. Soy demasiado cobarde para jugarme así. No entiendo por qué la furia no le alcanzó para meterme una bala en la cabeza y terminar también conmigo. Ojalá lo hubiera hecho y yo no sería un muerto que respira sino un muerto de verdad, de los que descansan bajo tierra. No seguiría atormentándome con el recuerdo de ella. Pero no, me jodió la vida. A los amantes los baleó, los liquidó. A mí me clavó un puñal para llevarlo siempre, sin permitirme morir. Vivo en agonía. En perpetua agonía. No hubo bala para mí.

María se llamaba. Todavía me emociono cuando la nombro. A veces no quiero hacerlo por temor a agrandar la llaga que no deja de sangrar. Pero ese nombre es tan bello; me estalla la garganta por gritarlo. María, María se llamaba. El nombre más hermoso que hizo la creación, el nombre de la virgen. Ella lo mancilló. María se llamaba. No logro borrarla de mi mente remoloneando entre las sábanas con sus muslos luminosos, sus nalgas blancas, redondas; pétalos de magnolia. Las manos libidinosas del intruso acariciaban su piel, esa boca que no era la mía probaba sus senos. Tuve que presenciar todo eso para despertar al monstruo que dormía su sueño de paz.

El cú-cú sobre el hogar inmortalizó la hora de la desgracia. Nos lo había regalado mi suegra, pequeño detalle. Cuatro veces cantó y luego murió. A partir de ese momento todo murió para mí. Incluido el pájaro. Hasta el instante más crucial de mi vida, mi suegra estuvo, de alguna manera, presente. Es un karma, una pesadilla. Una persecución. Ese bicho que nos regaló parecía una marioneta desahuciada. Entraba y salía ridículamente por la puertita y me despertaba en medio de la noche con su indiscreto cú-cú. ¡Tamaño susto me pegaba! A veces nos olvidábamos de cambiar la palanquita para silenciarlo. Confieso que ¡me tenía las pelotas llenas! Era el regalo de mi suegra; siendo ella alimaña peligrosa, no es detalle menor subestimar un obsequio suyo. Mueve a risa, pero siempre me pareció que el cú-cú cantaba en cordobés. Hacía un cuuu-cú como si alargara la primera sílaba. ¿Habrá sido la pila? El artefacto venía de Córdoba. Mi suegra lo había comprado en un paseo por las sierras, creo que en Carlos Paz, durante un viaje que había hecho junto a otras cotorras viudas como ella. Era menester ponerlo en un lugar importante de la casa, para que no se ofendiera. Ella misma se tomó el atrevimiento de elegir el frente del hogar a leña, para inmortalizar al pajarraco con su monótono canto dítono. Para llevar a cabo su proeza, me bajó de ese sitio un Pettoruti que yo había logrado comprar con todo el sudor de mi frente, como se dice. Me tuve que tragar el sapo y maldije “pajarraco bullanguero, pronto me tomaré mi revancha”. No quise contradecir a María. Ella estuvo de acuerdo con su querida mamá, siempre intentaba no contradecirla. Prefería andar en buenos términos con la vieja jodida.

La verdad, lo iba a desaparecer en cualquier momento, con cualquier excusa. No soy persona impulsiva. Tomo mi tiempo y luego actúo. Por eso muchos se confunden conmigo, me tildan de pusilánime. Es verdad, cualquier otro en mi lugar hubiera sacado a patadas a la suegra con cú-cú incluido sin esperar hasta el otro día. Pensé en aflojarle el clavo para que se cayera solito, sin ayuda, y apareciera reventado sobre el piso. Otra opción era simular un robo, pero hubieran debido desaparecer otras cosas, para hacerlo más creíble. No, muy sofisticado. Además nadie entra en una casa a robarse un estúpido reloj sin llevarse, por ejemplo, un televisor, un equipo de música, algunas joyas de María, su tapado de piel, esas cosas. Otra manera de bajarlo era simular un service con el relojero por un desperfecto mecánico. Luego el joyero sufriría un robo.

Estuve barajando posibilidades para no meter la pata ya que mi suegra es inengañable. Pero el tiempo fue pasando y el cú-cú permaneció en el trono.

Ahí estaba, en su tribuna de pájaro espía, único testigo de los fatídicos acontecimientos conyugales. Tanto dilaté esa erradicación que cualquiera podría haber supuesto que lo guardé como testigo. La bronca más grande es que no me di el gusto de rajarlo yo, y de devolverle a Pettoruti el lugar que, injustamente, le habían usurpado. Los cú-cú nunca me gustaron. A éste llegué a odiarlo por transferencia. Venía de mi suegra. Los rechazo tanto como a las cajitas musicales; me resultan macabras. Soy conciente de que es totalmente loco lo que digo. Pero es así. Las melodías que vomitan las cajitas musicales me traen reminiscencias diabólicas, como de casonas embrujadas, con amenazantes espíritus ocultos. O de niños perversos que encarnan el mal en las peores personificaciones; seres monstruosos, asesinos, endemoniados. ¿Hay algo más siniestro que un niño diabólico? No. Nada se le iguala. Y siempre la bailarina. Siempre ella girando, girando con su tutú y una patita levantada mientras la música repite hasta el hartazgo los mismos compases. Sólo falta Chuqui con su extraña cara emparchada y el puñal en alto, listo para el ataque.

“Tomá, les traje este regalito”, le había dicho mi suegra a María la tarde que se apareció de visita, no bien regresó de su viaje, “para que lo despierte al profesor”. Con esa ironía remató la entrega.

¿Por qué regresé antes? Dicen que cuando un suceso va a ocurrir se alinean varios factores o coordenadas; confluyen, coinciden para que eso suceda. Se dan cita en forma maléfica. Si uno de los factores no está en regla, o está fuera de orden, el proyecto aborta. No hay suceso. No hay desgracia. Tuve que poner en marcha, sin saberlo por supuesto, un mecanismo de relojería para que el asesinato ocurriera tal y como sucedió: había almorzado en el bar de la universidad junto a otros colegas, un sándwich de salchicha alemana. No tuve mejor idea que aderezarla con un poco de chucrut. Me encanta el chucrut. Antes me había caído mal, pero no me sustraje a la tentación de probar una segunda vez. Así me fue. Gran descompostura y permiso de retiro a casa. Increíble, ¡un ingrediente en la comida me cambió la vida! Ojalá le hubiera puesto mayonesa y mostaza, mi destino hubiera sido otro. Ojalá le hubiera hecho caso a Juan Pablo, lo hubiera acompañado a él con un churrasco a caballo. Ojalá hubiera compartido la fuente de espaguetis a los cuatro quesos de Julián Almada que era para dos personas. Pero no, me encapriché con el chucrut. Insisto, cuando las coordenadas se alinean no hay fatalidad ni factor suerte que modifique el mapa.

Si la barrera del tren se hubiese demorado unos minutos más de lo habitual, o trabado, es lo más común, yo habría llegado a casa cuando el amante de mi esposa tal vez ya se hubiera ido. Pero la barrera funcionó perfectamente, como pocas veces, y llegué a tiempo para convertirlo en difunto. También mi descompostura pudo haber sido tal, que en vez de ir a casa me hubiesen enviado a un hospital para ser asistido por intoxicación. Pero no, mi malestar no alcanzaba esa carátula ni mucho menos justificaba el envío de una ambulancia. Tuve que pedir permiso para ir a casa, tal como el destino lo tenía programado.

En el semáforo donde compré las flores para María ocurrió un incidente, bien podría haberlo protagonizado yo. Un hombre sin piernas, en silla de ruedas, mendigaba entre los autos. Me pregunté qué le habría sucedido. Seguro las perdió en algún accidente automovilístico, o bajo las ruedas de un tren. Su idoneidad para dominar la silla hablaba de años de ejercicio. Se movilizaba audazmente, maniobraba haciendo piruetas, parecía divertido. Jugueteaba con su silla como si estuviera en un rally. Sonreí ante lo insólito de la escena. Y me alegré por ver feliz, con tan poca cosa, a un inválido resignado a su suerte. Todo su mundo estaba suspendido en dos ruedas. Otros renegamos de lo que no tenemos, pues no sabemos ver lo que sí tenemos, -lo que tenía en aquel momento, no ahora-. De pronto una señora chocó la silla y el paralítico rodó por el suelo. La mujer se bajó de su auto presa de un ataque de nervios. Pidió disculpas y ofreció indemnizaciones a través de su seguro contra terceros. El disturbio continuó por largo rato. Yo tuve que seguir, el semáforo verde cedía el paso. Ésto sucedió justo al lado de mi coche, bien podría haberme pasado a mí y ese suceso habría demorado mi llegada a casa. Pero no. La mujer me robó el accidente y yo tuve que llegar en hora apropiada para cometer homicidio. El minuto y medio que dura la luz del semáforo, a veces, parece la eternidad, ¿no? Sin embargo fue sólo un minuto y medio. Me alcanzó para observar el incidente y comprar las flores. Tengo el vicio de comprar cada chuchería que se me cruza por el camino. Me gusta ayudar a la gente pobre.

Continué mi ruta, bastante incómodo por el malestar estomacal. Sintonicé la radio para distraerme. … “en este clima de virulencia política y, ante la aparición de grupos guerrilleros marxistas como el ERP, y otros peronistas de izquierda como Montoneros, Alejandro Lanusse proclama su intención de restaurar la democracia institucional y el reestablecimiento de los partidos políticos, incluyendo al Peronismo”… Cambié de estación, estaba fastidiado de tanto circo. El trayecto me pareció más largo que de costumbre. Busqué una FM donde promocionaban novedades discográficas. La voz de Nino Bravo deslumbraba con su nuevo hit “Te quiero, te quiero”; los Beattles presentaban “Let it be”. De pronto el locutor interrumpió la emisión para dar la noticia de la muerte de Jimy Hendrix. Ofreció un breve recorrido por su vida, su obra, su música. Luego un popurrí de temas nacionales de “Alta Tensión”, “Rubén Mattos”, “Los Iracundos”, “La Joven Guardia”, y no sé qué más. Me dolía la cabeza de tanto barullo. Bombardeado por sucesos de la década del ´70, sintonicé una emisora de música clásica que disfruté con deleite; me hizo olvidar, por un momento, de mi descompostura. Fragmentos de las “Polonesas” de Chopin, seguidas del “Revolucionario” y del “Impromptus”, daban cuenta del ciclo dedicado al gran maestro de Polonia.

El camino a casa se hizo eterno; miraba el reloj y las agujas parecían estáticas. Por un momento me distraje en otro semáforo; se podría escribir un libro con historias de semáforos. Contorsionistas y acróbatas hacían piruetas. Luego pasaban la gorra por las ventanas de los autos. Unos, solícitos, aportaban su moneda; otros se hacían los distraídos, miraban a otro lado, o hurgaban la guantera en busca de nada, para disimular. Volví de nuevo a la radio. Anunciaban los premios Nobel. Los primeros me los perdí en mi distracción pero regresé al escuchar “literatura”, lo había ganado un ruso, Alexandr I. Solzhenitsin. El de la Paz un alemán, Brandt no sé cuánto. En el último trayecto antes de llegar a casa me entero, por la misma emisora, que se acaba de estrenar la película “Verano del 42”. Una alegría súbita me asaltó de repente. Yo había escuchado el argumento en “La Tercera Oreja”, una radio chilena, narrada con tal lujo de detalles como sólo ellos pueden hacerlo. Llegué a amar a Dorothy, la heroína. Le puse rostro, figura, color; le puse alma. Ahora que lo pienso esa fue la última gran alegría que tuve, la imagen de la sexy Dorothy en bermudas, trepada en una escalera.

Nunca, jamás, hay que llegar a casa fuera de hora, sin avisar antes. Aunque sea un llamadito telefónico disimulado, breve anuncio de llegada, una señal de cualquier tipo, “querida ¿necesitás algo? estoy en camino, ¿compraste pan? ¿Hay vino? ¿Te llevo el Para Ti, el Vosotras?”. Eso evitaría toparse de frente con la desgracia, en cualquiera de las formas. A mí se me presentó de la peor manera imaginable: el adulterio

IV

Los muertos jóvenes son émulos de Dorian Gray.

Han pasado muchos años. Me salieron arrugas y algunas canas. Se ha opacado mi mirada. Se apagó la esperanza y el recuerdo de María sigue fresco. La memoria de mis dedos aún acaricia la seda de su cabello. Dibujo ondas en el aire y capturo su aroma a fruta. Como un loco enardecido persigo sus formas en la noche y mi piel germina en esa remembranza fugaz. La oscuridad es mi cómplice, me deja creer que ese delirio es real. Quisiera hallar una brocha, empaparla en brea bien negra, y embadurnar todo mi cerebro, apagarlo por completo hasta hacerla desaparecer a ella con toda su belleza y su juventud. Yo acompañaba esa juventud. Era un tipo más o menos bien parecido. Sin ser alto un físico esbelto me favorecía. Mi nariz, ligeramente aguileña, me otorgaba cierto aire señorial, -según María- compatible con el mentón firme y prominente. Tal vez mis orejas, un poco grandes para mi gusto, eran el punto de inflexión de lo que podría haber sido un complejo, aunque no recuerdo haber perdido el sueño por este detalle. Abundancia de cabello, cutis mate y buen gusto al vestir, conformaban mi envase, nada despreciable, tampoco era una atracción. Discreto, prudente, de mirada sensata, veraz. Tal vez demasiado. Pertenecía al tipo de hombre común, nada espectacular ni llamativo. Más bien pasaba desapercibido. Internamente me habita la sustancia que determina mi humanidad, y que no es previsible ni elemental, sino compleja, intensa, a veces contradictoria, amasada con infinitos elementos que cultivé en mi búsqueda de intelectual peregrino, introspectivo y severo, casi despiadado conmigo mismo. Pero nada de esto es advertible ni imaginable a los ojos de quien me mira. Luzco simple, casi naif. Sólo María pudo ver mi adentro.

Ahora camino hacia la vejez; veo día a día mi deterioro. No puedo detener los escarnios del tiempo, la venganza del tiempo, como yo le llamo. En cambio María siempre será joven y bella.

Los muertos jóvenes son émulos de Dorian Gray.

Llovía a cántaros cuando los maté. El temporal debe de haberse desatado en ese instante porque durante el trayecto de regreso a casa me acompañó el sol, con su mejor buena voluntad. Esta ciudad es loca, ni los cambios de clima se respetan entre sí. Hasta el clima se solidarizó con la tragedia. Llovía a cántaros. ¿Qué más da? Desde ese momento el sol no volvió a salir para mí. Nunca más. En la cárcel no existen días de sol, aunque raje la tierra y se seque el planeta, sólo son y serán días nublados, opacos, con lluvia, sin lluvia. El sol es patrimonio de la libertad.

“La Libertad no es una idea política ni un pensamiento filosófico ni un movimiento social. La Libertad es un instante mágico que media en la decisión de elegir entre dos monosílabos: sí y no”, decía el apotegma de Octavio Paz que yo le enseñaba a mis alumnos. Ahora no me alcanza. Mi libertad, esa que perdí, no encaja en ningún monosílabo.

Miro a través de la ventana de la celda y veo los pájaros volar. Se acercan y picotean las miguitas que les doy. Me alegran, al principio me amigo con ellos y hasta llego a creer que me vienen a visitar, que son mis amigos. Luego, con los años empecé a tener otra lectura de la situación. He llegado a pensar, con rencor, que no hay derecho a presumir de tanta libertad en las narices de un prisionero con un horizonte tan pequeño, que alcanza apenas hasta donde la mano puede tocar. Lo sentí como una burla, y para colmo, era un cuervo negro. Graznaba en mi ventana. En mi imaginario atormentado creí escuchar que me decía: “volá, volá, volá conmigo si podés”. Pajarraco malnacido, ¡ojalá te atraviese un rayo! Por si ésto fuera poco, de vez en cuando, venía un cura a darnos sermones y a enseñarnos a enfrentar la vida desde nuestro lugar. Con resignación y sumisión. El arrepentimiento nos iba a redimir, decía, y sólo por él íbamos a volver a estar en la gracia de Dios. Todo era por la voluntad de Dios, todo, todo, todo. Hasta mi tamaña desgracia era por voluntad de Dios. Le pregunté si los cuernos que me metió mi mujer eran por voluntad de Dios. Me dijo que el altísimo me había puesto a prueba para medir mi temple. Le respondí que le diera las gracias por el gesto de amistad. Bien se podría haber guardado su prueba, yo jamás se la pedí. Ojalá se hubiera metido con otro. Cosas por el estilo evidenciaban mi descreimiento y mi fastidio, mi desnudez espiritual y mi indefensión ante esa presencia lúgubre de hombrecito ensotanado y poco creíble.

Confieso que he renegado de Dios, muchas veces. Y encima me manda este emisario hipócrita a predicar lo que ni él mismo sabe obedecer. Recuerdo un pensamiento de José Ingenieros: “los predicadores de la moral son los seres más despreciables cuando no ajustan su conducta a sus palabras”. Qué oportuna es mi memoria. Nunca deja de asistirme. Igualita a mi suegra.

Los curas son antropófagos. Se alimentan de pecados humanos. Se excitan escuchando, con su oreja enviciada, por la ventanita del confesionario, los pecados de sus fieles, infieles ovejas descarriadas, cuanto más descarriadas más excitante se pone la cosa. El morbo es el leitmotiv de estos pajarracos negros; vedados al sexo, canalizan sus deseos por vías insospechadas, aunque ya no tanto. Se vuelven fetichistas, exhibicionistas, mirones. Se sabe de sus excesos, sus abusos, su homosexualidad y pedofilia. Puedo llegar a entenderlos; me pregunto, qué le pasó a la Iglesia en el momento de dictar sus propias leyes. ¿Por qué se condenaron así? ¡Privarlos de tener sexo! ¿Sabían acaso que con esa mezquina disposición se sentenciaban a cometer pecado indefinidamente? Por más crucifijos que se cuelguen, por más ropajes eclesiásticos que usen, por más horas de plegarias, penitencias y autoflagelación que se impongan, no escapan del pecado. Son pecadores igual que cualquiera. Mientras tanto, declaro: jamás vi un cura en la cárcel. También ésto merece espacio de reflexión.

Desde que estoy en el presidio hice un análisis de mis convicciones y puedo asegurar que la mayoría ha sufrido serias e irreversibles enmiendas. También la visión que tengo de los curas. A fuerza de oir testimonios aberrantes, empecé a mirarlos con desconfianza. No quiero sermones ni bendiciones de su parte. Por lo menos el que viene acá, no creo que me pueda convencer de nada. Él no es creíble. No lo puedo remediar, así lo veo, así lo siento. Es inútil. Jamás podrá convencerme de nada.

Para ser sincero y honesto -aunque esté encarcelado y sea un criminal pretendo ser honesto con mi testimonio-, recuerdo un sólo cura al que yo quería, digno de confianza y respeto: el Padre Armelín. Y pará de contar. El tipo era un fenómeno. Yo fantaseaba, cuando era chico, con la idea que él se había escapado de las páginas de Vidas Ejemplares, revista que mi madre me compraba para instruirme en la religión. Cuanto más conocía la vida de San Francisco de Asís, no me quedaban dudas que se había reencarnado en el Padre Armelín.

Por lo demás, recuerdo al que me dio la primera comunión, el Padre González; al poco tiempo de darme el sacramento dejó los hábitos y se fue detrás de una chica de un pueblito en el interior de La Rioja, llamado por la naturaleza del instinto. Se enamoró y se ennoviaron, y colorín colorado, el cura se ha casado. Y como él, tantos otros. Yo me quedé pensando que el ex cura se fue llevándose mis pecados. Sí, se los llevó junto con su equipaje. ¿Qué hará con ellos? ¿No me los devolverá? ¿Los usará para divertirse con su esposa? Entonces era un niño y me preocupaba. Ahora me muero de risa. Aunque mis pecados de aquella época hayan sido cosa de chicos, yo era propietario de mis propias culpas y me sentí traicionado cuando supe que el cura ya no era cura sino un hombre común y corriente que tenía una mujer e hijos. A ese hombre yo le contaba mis faltas, mis travesuras con absoluta confianza y admiración, como si guardara mis secretos en una caja inviolable. No puedo evitar imaginármelo en la sobremesa riéndose de los pecados más execrables de sus ciervos arrepentidos y de los centenares de Padre Nuestro y Ave María que nos encomendaba para alcanzar el perdón. Después de confesarnos -a través de esa ventanita misteriosa que divide el mundo del cura del nuestro, para que no se mezclara su pureza con nuestros pecados-, estábamos en condiciones de tomar la comunión.

Cuánta omnipotencia digo yo, perdonarme, en nombre de Dios, por mis errores, y uno se iba contento y aliviado, sintiéndose un ángel de la guarda más o menos. El sabor delicado de la hostia perduraba en la boca por un largo rato, sabor crocante a levadura y sal, y creer que, de veras te purificaba el alma. Estaba prohibido morderla o masticarla, no sé por qué. Yo obedecía. La digería despacito, concentrado en una sola idea: me lo estaba tragando a Cristo. Pero como un cristiano emocionado, no como un antropófago. Y esa lámina crujiente se me acostaba sobre el paladar, bien adherida. Yo trataba de despegarla, con delicadeza, con la punta de la lengua, y se desprendía en pequeños trocitos que yo tragaba con cuidado; mis muelas y dientes no debían participar del suceso. No fuera a ser cosa que el cuerpo de Cristo se viera agredido por mi dentadura. Esa sublimación del espíritu duraba lo que tenía que durar. Enseguida, nomás, nos juntábamos la barra de amigos y nos dedicábamos a pecar.

En la cárcel hablar de los curas era tema frecuente. A los presos les quemaba la cabeza el asunto del celibato; no lo podían entender, y tampoco se lo creían. Es curioso cómo los reos se aferran a la religión, tienen sus cábalas, creen en los milagros, son supersticiosos, cuelgan rosarios en las paredes, coleccionan estampitas, imágenes, les prenden velas, temen a Dios. Y al diablo. Hay otros que no, por cierto. No creen ni en su madre. Yo les contaba mis historias. Entre ellas, la del Padre González, que fue el primer audaz, en mis pagos, que se animó a colgar la sotana por una mujer. Después de él, unos cuantos lo imitaron. A varios miembros de la Curia les había atacado un entusiasmo súbito; sacaron a la luz una calentura guardada de años y decidieron dar la cara. Los presos, enardecidos, me prestaban atención y pedían más; curiosidad morbosa, picardía, vicio. Se regodeaban con las glorias del pecado.

También les supe contar otra historia que había tenido gran ingerencia en el ámbito religioso de aquella provincia del interior. Mi público se mantuvo en vilo a lo largo del relato. Yo le ponía intriga. Fui testigo de la transformación del cura en persona civil. Se trataba de un favorito del episcopado, también de la grey cristiana, padrino de un centenar de niños y de otros tantos casamientos, bautismos y confirmaciones. La gente moría por tenerlo de padrino, de lo que fuera, como si el virtuosismo de él les certificara la entrada al cielo. Había recibido innumerables lauros de la alta Curia, y hasta había sido invitado por el Santo Padre, un par de veces, al Vaticano. Era candidato seguro para acceder a la cúpula de la Iglesia. Pero un día se le cruzó un par de ojos azules, con largas pestañas y lo miraron con seducción. La fructífera carrera eclesiástica quedó trunca. Se puso de novio con esa bella mujer. En adelante ofició de Intendente de un pueblo del interior y se convirtió en un hombre igual que cualquier vecino, con familia, mujer, hijos. Y un cargo público. En vez de regresar al Vaticano a pelear por el puesto de Cardenal, resignó su futuro a vivir en un lugar anónimo convertido en un burgués más. Y tuvo su rúbrica: igual que a un cristiano común y corriente, también le pusieron los cuernos. Ni los curas se salvan.