19,99 €

Mehr erfahren.

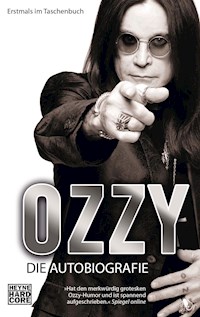

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Schockierend, bitterkomisch und überraschend: der zweite Teil der schonungslosen Memoiren des »Prince of Darkness« Ozzy Osbourne

»Die Leute fragen mich: Wenn du alles noch einmal machen könntest, mit dem Wissen von heute, würdest du etwas ändern? Ich sage nur: Verdammt nein. Wäre ich clean und nüchtern gewesen, wäre ich nicht Ozzy. Hätte ich normale, vernünftige Dinge getan, wäre ich nicht Ozzy. Hör mal, wenn es morgen vorbei ist, kann ich mich nicht beschweren. Ich bin um die ganze Welt gereist. Habe viel gesehen. Ich habe Gutes getan ... und Schlechtes. Aber im Moment bin ich noch nicht bereit, irgendwohin zu gehen.«

Mit 70 Jahren war Ozzy Osbourne auf einer triumphalen Abschiedstournee, spielte vor ausverkauften Stadien und erhielt begeisterte Kritiken auf der ganzen Welt. Dann das Desaster. Innerhalb weniger Wochen musste er nach einem Krankenhausaufenthalt wegen einer Fingerinfektion seine Tournee – und sein gesamtes öffentliches Leben – aufgeben, da er vom Hals abwärts fast vollständig gelähmt war.

Last Rites ist die schockierende, tragikomische und bisher unveröffentlichte Geschichte von Osbournes Höllenfahrt. Dabei reflektiert er über sein außergewöhnliches Leben und seine Karriere – einschließlich seiner Ehe mit Sharon, seines Bedauerns über die Reunion von Black Sabbath, seiner Freundschaften mit Slash und Zakk Wylde und der erschütternden letzten Momente, die er mit Lemmy Kilmister von Motörhead verbrachte.

Last Rites schließt nahtlos an Ozzy – Die Autobiografie an und zeigt einmal mehr, warum Ozzy seinen Status als »Godfather of Metal« und »Prince of Darkness« selbst übertroffen hat. Ein so verrücktes Leben, das nur in zwei Bücher passt!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 486

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Zum Buch:

Im Jahr 2019 war Ozzy Osbourne auf einer triumphalen Abschiedstournee, spielte vor ausverkauften Stadien und erhielt begeisterte Kritiken auf der ganzen Welt.

Dann das Desaster.

Innerhalb weniger Wochen musste er nach einem Krankenhausaufenthalt wegen einer Fingerinfektion seine Tournee und sein gesamtes öffentliches Leben aufgeben, da er vom Hals abwärts fast vollständig gelähmt war.

Last Rites ist die schockierende, tragikomische und bisher unveröffentlichte Geschichte von Ozzy Osbournes Höllenfahrt. Dabei reflektiert er über sein außergewöhnliches Leben und seine Karriere – einschließlich seiner Ehe mit Sharon –, und was es ihn kostete für das triumphale »Back-to-the-Beginning«-Konzert, das weltweit gestreamt wurde, auf die Bühne zurückzukehren, um sie ein letztes Mal mit seinen Bandkollegen von Black Sabbath zu rocken.

Brutal ehrlich, aber überraschend lebensbejahend zeigt Last Rites, wie Ozzy Osbourne seinen Status als »Godfather of Metal« und »Prince of Darkness« selbst übertroffen hat.

Zum Autor:

Ozzy Osbourne wurde 1948 in Aston, Birmingham, geboren und war als Sänger von Black Sabbath sowie als Solokünstler eine beständige Größe innerhalb der Rockmusik. Er starb am 22. Juli 2025.

Ozzy Osbourne

mit Chris Ayres

Aus dem Englischen übersetzt von Henning Dedekind, Heike Maillard, Violeta Topalova

Wilhelm Heyne Verlag

München

Die Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel Last Rites bei Sphere, an imprint of Little, Brown Book Group, London.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright der Originalausgabe © 2025 by Ozzy Osbourne

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2025 by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

(Vorstehende Angaben sind zugleich

Pflichtinformationen nach GPSR.)

www.heyne.de

Alle Rechte vorbehalten.

Übersetzung: Henning Dedekind, Heike Maillard, Violeta Topalova

Redaktion: Lars Zwickies

Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München unter Verwendung des Originalentwurfs und eines Fotos von © Ross Halfin

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN 978-3-641-34112-1V001

Ich werde oft gefragt, ob ich mein Leben noch mal genauso leben würde. Ob ich etwas anders machen würde, wenn ich könnte. Auf keinen verdammten Fall, sage ich dann immer. Wäre ich clean und nüchtern geblieben, wäre ich nicht Ozzy. Hätte ich normale, vernünftige Entscheidungen getroffen, wäre ich nicht Ozzy.

Natürlich ist das, was mir passiert ist, absolut beschissen.

Aber wenn man erst mal über siebzig ist, bekommt man eben nicht nur eine harmlose Erkältung oder verstaucht sich den Fuß. Man kriegt massiven Ärger. Und wenn man so gelebt hat wie ich, dann kriegt man besonders massiven Ärger.

Aber selbst wenn morgen alles vorbei sein sollte, kann ich mich nicht beschweren. Ich habe die ganze Welt bereist und eine Menge Dinge gesehen. Habe ein paar phänomenale Leute kennengelernt – King Charles, Queen Elizabeth, Präsidenten, Schauspieler, Prominente, viele wirklich großartige Fans. Ich habe Gutes getan. Und Schlechtes.

Aber im Moment habe ich nicht vor, mich zu verabschieden. Ich habe vieles verloren, aber meinen Verstand habe ich noch … wenn man das denn Verstand nennen kann. Ich bin gern am Leben, mir gefällt es hier, und ich würde gerne bei meiner Familie bleiben. Vor allem bin ich einfach froh darüber, dass ich es wieder hierher zurückgeschafft habe, an den Ort, wo alles begann – Aston, Birmingham.

2003 – in diesem Jahr war ich eher als Fernsehstar berühmt und nicht so sehr als Sänger – hatte ich auf den Feldern hinter meinem Haus im englischen Buckinghamshire einen Unfall mit meinem Quad-Bike.

Das Bike überschlug sich und landete auf mir. Dabei brach es mir den Hals sowie acht Rippen, perforierte einen Lungenflügel und durchtrennte die Arterie in meinem linken Arm.

Ich lag acht Tage lang im Koma.

Der gute alte NHS, der britische Gesundheitsdienst, flickte mich wieder zusammen. Sie verwandelten mich von dem Kerl, der »Iron Man« gesungen hatte, in einen echten Eisenmann, dessen Schulter und Wirbelsäule von Metallplatten, Metallstiften und Schrauben zusammengehalten werden.

In den folgenden sechzehn Jahren musste ich jedes Mal grinsen, wenn ich am Flughafen mal wieder den Metalldetektor auslöste … weil mich das daran erinnerte, wie ich dem Tod erneut von der Schippe gesprungen war.

Aber den Tod kann man nicht ewig austricksen.

Er weiß genau, wann dein letztes Stündlein geschlagen hat.

Und irgendwann wird er kommen, um dich zu holen.

Dieses Buch erzählt davon, wie er schließlich an meine Tür klopfte.

Achtung, Spoiler: Ich habe ihm gesagt, er soll sich verpissen.

Ich habe zu tun.

Inhalt

1 Der Dämon erwacht

2 Glücklicher Zufall

3 Die Hand des Schicksals

4 Countdown

5 Licht aus

6 Keine Wahl

7 Kopf hoch

8 Voll in der Sch***

9 Bis Weihnachten tot

10 Knall oder Wimmern

11 Ich bereue nichts

12 Dr. Fix-it

13 Besser geht’s nicht

Outro: Sommer 2025

Ich danke …

1 Der Dämon erwacht

Ab wann fühlt man sich eigentlich alt?

Dieser Gedanke kam mir kurz vor meinem siebzigsten Geburtstag.

Ich war jetzt schließlich sechs Jahre älter als mein Vater, als er aus der Welt schied, und meiner Meinung nach war ich im Grunde genommen noch ein junger Mann.

Na gut, wegen meines Parkinson-Syndroms waren meine Arme und Beine ein bisschen wacklig. Ich wurde allmählich taub. Mein Kurzzeitgedächtnis funktionierte schon seit etwa 1992 nicht mehr richtig. Aber ich konnte immer noch in Donington Park zwei Stunden lang über die Bühne rennen und die Menge mit einer Schaumkanone beschießen. Ich konnte aus vollem Halse »War Pigs« und »Crazy Train« schmettern. Und obwohl ein Teil von mir die wilden Zeiten vermisste, in denen ich mitten auf einer zwölfspurigen Straße aufgewacht war oder auf dem Dach eines Schweizer Bahnwaggons gesurft hatte, gefiel es mir auch ganz gut, mich nach einer Show im Hotelzimmer mit meinen vierbeinigen Freunden Wesley, Pickles, Elvis und Rocky (Gott hab ihn selig) zu entspannen.

In vielerlei Hinsicht war ich körperlich noch nie so fit gewesen. Manchmal sah ich mich selbst im Spiegel und dachte: Verdammt noch mal, ich sehe heute besser aus als im Video zu »Bark at the Moon« … und das ist vierzig Jahre her! Es ist allerdings auch nicht besonders schwierig, besser auszusehen als ein Typ, der sich täglich vier Flaschen Cognac hinter die Binde kippt.

Was ich damit sagen will: Das Älterwerden war völlig anders, als ich es mir vorgestellt hatte.

Während meiner Kindheit und Jugend in Aston hatte man Glück, wenn man es bis zur Rente schaffte. Meist fiel man einfach in der Fabrikhalle tot um. Als mein Dad mit Anfang sechzig starb, fanden wir Osbourne-Kinder das vollkommen normal. Für uns war er ein uralter Mann. Damals wurde fast niemand siebzig. Die wenigen, die dieses hohe Alter erreichten, waren so verrunzelt, dass Gandalf aus Der Herr der Ringe neben ihnen wie Timothée Chalamet gewirkt hätte. Wenn sie zum Pub schlurften, sahen sie aus, als würden sie gleich zu Staub zerfallen.

Aber davon war ich meilenweit entfernt.

Ich tourte mit meinen neunundsechzig Jahren noch durch die ganze Welt. Drehte immer noch fürs Fernsehen. Lebte wie ein Lord in meinen riesigen Häusern in L. A. und Buckinghamshire. Und hechtete immer noch jeden Abend genauso ins Bett, wie ich es schon als kleiner Junge in der Lodge Road 14 gemacht hatte.

Swuuuuush …

FUMP!

»OZZY!«, schrie meine Frau Sharon dann jedes Mal. »Wieso kannst du nicht wie ein normaler Mensch ins Bett steigen?«

»Würdest du mich lieben, wenn ich normal wäre?«

»Du wirst das verdammte Ding noch kaputt machen, du Idiot!«

Hehehe.

Ach ja … die gute alte Zeit.

In der es so aussah, als würde Gevatter Tod nur bei anderen an die Tür klopfen.

Natürlich ist es ziemlich sinnlos, ausgerechnet mich nach genauen Daten zu fragen. In meinem Gedächtnis klaffen Lücken, die so groß sind, dass der größte Teil der Achtziger und beinahe die ganzen Neunziger durchgerutscht sind. Aber die Ereigniskette, die in diesem Buch beschrieben wird, begann Ende 2018 – im Oktober, glaube ich –, als ich die Hälfte meiner lange geplanten Abschiedstour hinter mir hatte.

Ich sollte wahrscheinlich erwähnen, dass sie No More Tours II hieß. Die ursprüngliche No-More-Tours-Abschiedstournee hatte bereits in den Neunzigern stattgefunden. Doch dann wurde mir klar, dass man nicht endlos lange in Gummistiefeln im Garten herumwursteln kann, bevor man den Verstand verliert. Aber dieses Mal war es mir ernst. Mein siebzigster Geburtstag stand vor der Tür und ich wollte von nun an einen Gang runterschalten. Sharon redete sogar davon, mir eins dieser Oldtimer-Engagements in Las Vegas zu besorgen, wenn ich wieder zu Hause war. Aber ich hatte keine große Lust darauf, der nächste Barry Manilow zu werden.

Rückblickend betrachtet hätte mir natürlich klar sein müssen, dass es eine ziemlich ehrgeizige Unternehmung war. Sechzig Konzerte auf vier Kontinenten sind schließlich kein Witz. Aber meiner Ansicht nach war dies nun mal mein Abschied von den Fans, die an den Orten lebten, wo ich wahrscheinlich nicht noch einmal auftreten würde.

Ehrlich gesagt machte ich mir vor Beginn der Tour Sorgen darüber, ob überhaupt jemand kommen würde. Schließlich waren schon ein paar Jahre vergangen, seit ich das letzte Mal unterwegs gewesen war. Ich wusste nicht, ob ich noch eine Besenkammer füllen konnte, geschweige denn sechzig große Hallen. Aber letztendlich war No More Tours II ein echter Kracher. Alle Shows waren ausverkauft, von Mexico City bis Moskau, Toronto und São Paulo. Und vom Bühnendesign bis hin zur fantastischen Stimmung im Publikum stimmte einfach alles.

An jedem Abend flimmerten vor meinem Auftritt Bilder aus meinem Leben über einen gigantischen Bildschirm. Ein altes Schwarz-Weiß-Foto von mir als kleiner Junge in kurzen Hosen, der Angst vor seinem eigenen Schatten hatte. Ein Farbbild aus meiner Zeit bei Black Sabbath, in der ich ein Fransenhemd aus Wildleder und eine Halskette trug, die in Wahrheit ein winziger Kokslöffel war. Auf der Bühne, als ich mit dem großartigen Randy Rhoads – Gott segne dich, Randy, wo immer du auch sein magst – Blizzard of Ozz promotete. Alles mit Flammeneffekten und Ausschnitten aus dem Video zu »No More Tears« gemischt und von einem Chor begleitet, der Carl Orffs Carmina Burana sang.

TAMTAMTAMTAM!!

TAMTAMTAMTAM!!

TAM-TAM-TAAM-TAAAHM-TAAAHM-TAMTAM!

Dann rannte ich in einem langen violetten Umhang auf die Bühne, während Zakk Wylde das Anfangsriff von »Bark at the Moon« schredderte. Er stand breitbeinig da und sah mit seinen wilden langen Haaren aus wie ein Wikinger, der gleich ein Dorf in Brand stecken wird. Glaubt mir, an diesen Rausch kommt keine Droge der Welt heran. Ich muss es wissen, ich habe sie alle genommen.

Sogar die Kritiken waren positiv, was mir ein bisschen Angst einjagte. Bisher hatten die Kritiker alles verrissen, was ich je gemacht hatte. Wenn sie jetzt so begeistert waren, hatte ich vielleicht etwas falsch gemacht. Aber das war mir egal, ich hatte viel zu viel Spaß dabei.

Was die Tour noch besser machte, war die entspannte Atmosphäre hinter der Bühne. Ich meine, Zakk ist nicht nur einer der besten Gitarristen der Welt, sondern auch einer der nettesten, grundanständigsten Typen, die man sich vorstellen kann. Eine Menge Leute in diesem Business wollen nur etwas mit dir zu tun haben, solange du erfolgreich bist. Aber nicht Zakk. Er war immer für mich da, ganz egal, was passierte. Am Schlagzeug saß Tommy Clufetos, ein Kerl, für den ein toller Abend daraus besteht, zuerst ins Fitnessstudio und dann früh schlafen zu gehen. Der gute Tommy sorgt schon seit Jahren dafür, dass ich nicht in Schwierigkeiten gerate. Rob »Blasko« Nicholson, der schon so lange an meiner Seite ist wie Tommy, spielte Bass. Und an den Keyboards begleitete uns Adam Wakeman, dessen Vater Rick ich schon kannte, seit er bei Black Sabbaths »Sabbra Cadabra« mitgespielt hatte – gegen ein Honorar von zwei Pints Directors Bitter. Dass Rick damals eine ziemliche Saufnase war, ist sicherlich kein Staatsgeheimnis. Deshalb verstanden wir uns ja so gut.

Was ich damit sagen will: No More Tours II war wie ein Familienausflug für uns. Und die Fans schienen genauso viel Spaß zu haben wie wir. Jeden Abend hörte ich Zehntausende von ihnen die Texte mitsingen, von »Fairies Wear Boots« bis »Crazy Train«. Das war echte Magie, verdammt noch mal.

Aber wie immer war mir der Teufel schon dicht auf den Fersen.

Zu jenem Zeitpunkt war ich ungefähr seit fünf Jahren nüchtern. Diese Zahl ziehe ich mir nicht aus dem Arsch. Ich habe eine App auf meinem Handy, die mir genau sagt, wie lange es schon her ist. Meiner Meinung nach hatte ich mich aus den Ketten der Sucht befreit. Aber das reden sich alle Süchtigen ein. Und dann fängt deine Sucht an, dir irgendetwas einzuflüstern, und sie klingt genau wie du, und du erkennst den Unterschied nicht. Es ist seltsam, eine Krankheit zu haben, die dir ständig versichert, dass du gar nicht krank bist. Bevor du merkst, was los ist, hat sie dich schon dazu überredet, dir ein Schlückchen hier und ein Näschen da zu genehmigen. Und dann landest du im Gefängnis oder bist pleite oder deine Frau verlässt dich … oder alles gleichzeitig.

Suchtkrank zu sein, ist, wie eine scharfe Bombe mit dir herumzutragen, die du nie ablegen kannst. Schaut euch Matthew Perry an, den Typen aus Friends. Meine Frau hat mir gesagt, dass er oft zu den Treffen der Anonymen Alkoholiker in unserem Haus kam. Ein unglaublich lustiger, talentierter Typ. Er gab sich die größte Mühe, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Aber eines Tages hörte er auf seine Sucht, die ihm versicherte, es sei okay, sich hin und wieder die Kante zu geben, und das war’s dann. Game over. Ich war richtig traurig, als ich erfuhr, dass man ihn leblos in seinem Whirlpool gefunden hatte, mit Ketamin im Blut. Er hatte sein Bestes getan, um clean zu bleiben, aber es war nicht genug gewesen.

Ich hatte meinen letzten Rückfall etwa zu der Zeit, als wir mit Black Sabbath das Album 13 aufnahmen – also ungefähr 2012. Den genauen Grund kenne ich nicht, außer dass damals alles so gut lief, dass mein Ego die Kontrolle übernahm. Das erste Alarmzeichen dafür war, dass ich mir einen Ferrari 458 Italia kaufte, der mit seiner Lackierung wie ein Tarnkappenbomber aussah. Dann kaufte ich mir noch einen, aber dieses Mal ein California-Modell mit offenem Verdeck in Grau Metallic. Zwei fantastische Autos. Das einzige Problem war, dass ich keinen Führerschein hatte und nicht fahren konnte. Aber dank der Hilfe meines damaligen Assistenten lernte ich es schnell … allerdings nicht, ohne den armen Kerl dabei schwer zu traumatisieren.

Ich weiß nicht mehr, wann genau es passierte, aber irgendwann beschloss ich, dass ein Drink mir nicht schaden würde. Wahrscheinlich war es ein Pint Guinness. Ich träume fast jede Nacht von Guinness, ich liebe das verdammte Zeug. Es ist, als würde man ein Glas Pudding trinken. Leider ist schon eins zu viel und zehn sind noch zu wenig. Und sobald ich ein Guinness getrunken habe, will ich mir sofort Koks besorgen. Kokain ist der beste Freund des Alkoholikers, weil man damit rund um die Uhr saufen kann, ohne dass einen der Alk irgendwann in die Knie zwingt. Aber sobald das Kokain nicht mehr wirkt, kommt der Absturz, und dieser Absturz lässt sich nur mit ein paar Pillen ertragen. Oder … man nimmt einfach noch mehr Koks. Aber das hält man nicht ewig durch. Irgendwann muss man dann ein sehr langes Nickerchen machen.

Bevor ich mich’s versah, waren wir wieder nach Buckinghamshire gezogen, und ich hatte mir das nächste Geschoss auf Rädern gekauft, diesmal einen Audi R8. Inzwischen durfte ich ganz offiziell Auto fahren, weil ich es in L. A. irgendwie geschafft hatte, die Führerscheinprüfung zu bestehen, die im Gegensatz zur britischen pipileicht ist. Man muss in Hollywood nur einmal um den Block fahren, ohne mit dem Wagen gegen irgendwas zu krachen. Man muss nicht mal einparken, geschweige denn am Berg anfahren. Ein echter Witz. In L. A. weiß man nicht mal, was Anfahren am Berg überhaupt bedeutet, weil die Autos dort keine Kupplung haben.

Ich war also mit meinem kalifornischen Führerschein zurück in England und düste mit dem R8 durch die Gegend, während Sharon in L. A. ihre Talkshow drehte. Und natürlich verlor ich die Kontrolle über mich, hatte Frauengeschichten … der übliche Mist eben. Das Ganze wurde sehr schnell sehr hässlich.

Irgendwann wird Sharon misstrauisch, ruft meinen guten Freund Billy Morrison an – er ist Gitarrist in Billy Idols Band und mein AA-Sponsor –, und er nimmt den nächsten Nachtflug von L. A. nach Heathrow, fährt nach Buckinghamshire und findet einen Zettel von einem Drogendealer aus High Wycombe im R8.

Bis heute habe ich absolut keine Erinnerung daran, jemals in High Wycombe gewesen zu sein – was allerdings ein extrem passender Name für einen Ort ist, an dem man Koks kaufen kann. Das liegt daran, dass Süchtige in zwei Parallelwelten leben. In der Rauschwelt und der Welt der Nüchternen. Und was in der einen Welt passiert, ist in der anderen nur ein halb vergessener Traum.

Wenn ich daran denke, was ich in der Rauschwelt schon alles angestellt habe, bricht mir der kalte Schweiß aus, und ich bekomme eine Gänsehaut. Ich bin mit Vollgas in einem Jaguar X12 blind um die Kurve einer Landstraße geheizt, die nur breit genug für anderthalb Autos war. Habe Sharon, die Frau, die ich liebe, beinahe erwürgt, weil ich sie für den Teufel hielt. Mich mehr als einmal selbst angezündet. Clonazepam eingeworfen wie Gummibärchen. Einen Typen mit einem Pint-Glas ins Gesicht geschlagen. Er musste offenbar ins Krankenhaus, war aber nicht schwer verletzt. Es kann so verdammt schnell gehen, in der Rauschwelt jemanden umzubringen. Du schubst ihn, haust ihm eine rein, hast keine Ahnung, wie er fallen wird, wogegen er auf dem Weg nach unten prallen könnte. Du bist vorübergehend wahnsinnig. Und wenn du dich in diesem Zustand ans Steuer setzt, reicht ein Traktor, ein Fahrradfahrer oder ein Typ, der gerade mit seinem Hund Gassi geht, aus, um eine Tragödie zu verursachen.

Ich bin durch Dächer gefallen. Von Dächern gestürzt. In meinem Range Rover mit vollgepissten Jeans und Eiszapfen an der Nase aufgewacht. Ich fuhr oft in meine Eckkneipe, das Hand & Cleaver, das nur ungefähr hundert Meter von Bullrush Cottage in Ranton Green bei Stafford entfernt lag, wo ich damals wohnte. Einmal musste mich jemand mit einem Schlafsack zudecken, weil man mich nicht aus dem Wagen bekam und meine Lippen bereits blau angelaufen waren.

Wenn eine Katze neun Leben hat, dann habe ich mindestens dreiunddreißig.

Natürlich hatte ich in der Rauschwelt auch eine Menge Spaß.

Und meine Rauschwelt-Freunde waren die lustigsten Typen, die man sich vorstellen konnte.

Dave Tangye, seines Zeichens Schweißer, dann Roadie, dann persönlicher Assistent. Charlie Clapham, der Obst- und Gemüseverkäufer. Dennis McCarten, Barry Dunnery, Don McKye, Bobby Thomson, Chris Sedgwick – alle irgendwie im Musikgeschäft. Man wusste, dass man dazugehörte, wenn man eines Morgens nach einer durchzechten Nacht mit einer Augenbraue weniger aufwachte. Der Moment, in dem man in den Spiegel schaut und merkt, dass man beschissen aussieht, aber keinen Schimmer hat, wieso – das ist absolut unbezahlbar, Mann. Dank diesen Typen weiß ich, wie lange es dauert, bis eine abrasierte Augenbraue nachgewachsen ist. Drei Wochen. Was viel länger ist, als es klingt, das könnt ihr mir glauben. Der Witzigste von allen war mein alter Freund Pete Mertons. Er hatte den trockensten, scharfsinnigsten Humor aller Zeiten.

Er ist schon längst tot, Gott hab ihn selig. Sie alle sind tot. Kehlkopfkrebs. Leberzirrhose. Herzinfarkt. Alles Mögliche.

Keine Ahnung, warum ich immer noch hier bin.

Ich dachte wirklich, ich hätte diesen Scheiß besiegt. Nachdem Sharon mich erwischt und all meine Autos verkauft hatte – diese eine Sauftour kostete mich mehr als eine halbe Million Pfund –, nahm ich an dem Programm »90 Treffen in 90 Tagen« in der Log Cabin der Anonymen Alkoholiker in West Hollywood teil. Es ist tatsächlich ein Blockhaus, das schon seit den 1930er-Jahren dort steht. Früher hatten dort die Boy Scouts of Amerika ihren Stammsitz, wie man mir erzählt hat. Baden-Powell würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, dass ich dort gewesen bin.

Manchmal sind diese AA-Treffen ganz witzig. Manchmal hört man echt abgefuckte Geschichten. Oft ist es aber einfach nur traurig. Dort lernst du, dass deine Sucht gerissen, mächtig und rätselhaft zugleich ist. Mir hat dieser AA-Kram wirklich geholfen. Die Treffen brachten mich auf den Weg zurück in die Nüchternheit. Wenn du auf dich allein gestellt bist, lässt du dich von der Stimme in deinem Kopf viel zu leicht überreden. Aber ich will nicht, dass mich irgendjemand für den Schutzheiligen aller trockenen Alkoholiker hält. Wenn du trinken willst und der Meinung bist, dass du damit klarkommst, dann nur zu. Aber ich musste ehrlich zu mir sein. Ich kam nicht damit klar.

Heute jagt mir Alkohol Angst ein, weil er mich vollkommen verwandelt. Ein Drink und der Dämon erwacht. Früher hielt ich mich für einen lustigen Trinker. Aber irgendwann stritt ich mich nur noch herum, wenn ich betrunken war. Ich verbiss mich in alle Kleinigkeiten, die mich an anderen störten.

In dem Augenblick, als ich gerade glaubte, meine Suchtpersönlichkeit ein für alle Mal in ihre Schranken gewiesen zu haben, begann Sharon eine Ketaminbehandlung. Sie benutzte es nicht als Genussdroge, wie Matthew Perry es angeblich getan hatte, sondern unter ärztlicher Kontrolle im Rahmen einer Psychotherapie. Das Zeug soll bei Depressionen sehr effektiv sein. Von jeder Sitzung kam sie mit verweinten Augen zurück, und ich fragte immer: »Sharon, was zum Teufel machen die dort mit dir?« Sie sagte, die Therapie würde ihr dabei helfen, sich den Dämonen ihrer Vergangenheit zu stellen, und vielleicht sollte ich es auch mal damit versuchen. Ihrer Meinung nach sei es nämlich durchaus möglich, dass ich nicht nüchtern bleiben konnte, weil ich irgendwelchen Scheiß verdrängt hatte.

Also ging ich zu dem Psychiater und versuchte es mit der Therapie. Das erschien mir besser als die Psychopharmaka, die meine anderen Ärzte mir damals verschreiben wollten.

Sie gaben mir eine winzige Dosis. Aber in dem Augenblick, als ich spürte, wie es zu wirken begann – eine sehr kleine, aber eindeutige Veränderung des Bewusstseins –, dachte ich mir: O ja. Damit könnte ich eine Menge Spaß haben. Sharon reagiert vollkommen anders auf Drogen und Medikamente. Sie kann sie bei Bedarf benutzen und danach wieder damit aufhören. Ich dagegen will einfach immer mehr davon nehmen, bis ich irgendwann bewusstlos und sabbernd in der Ecke liege. Aber diesmal erkannte ich sofort, was meine Reaktion bedeutete, und dachte prompt: Verpisst euch bloß mit diesem Scheiß, das mache ich auf keinen Fall.

Zum ersten Mal seit Jahren hatte ich es geschafft, wirklich ehrlich zu mir zu sein.

Man sagt, dass Sucht aus körperlicher und geistiger Abhängigkeit besteht. Der körperliche Aspekt besteht darin, dass dein Gehirn verzweifelt nach Drogen verlangt. Und dieses Verlangen ruiniert dann deinen Geist. Nüchtern zu werden, bedeutet, sich seine Seele zurückzuholen. Als ich die Ketaminklinik wieder verließ, schwor ich mir eines: Ich würde nie wieder zulassen, dass die Sucht mir meine Seele nahm.

Nachdem ich clean geworden war, suchte ich mir harmlose Dinge, nach denen ich süchtig werden konnte. Yorkshire Tee. Bücher mit Wortsuchrätseln. Englische Süßigkeiten. Sportgeräte. Lustige Chats mit Billy Morrison und anderen Freunden.

Aber wenn der Begriff »Mäßigung« in deinem Wortschatz fehlt, ist nichts wirklich harmlos.

Ich weiß noch, wie ich eines Tages beschloss, mit dem Zigarettenrauchen aufzuhören und mir stattdessen gelegentlich eine Zigarre zu gönnen. Ich hatte gerade eine Tour hinter mich gebracht und ziemlich großen Schiss davor, meine Stimmbänder irreparabel zu beschädigen. Also wollte ich die Zigaretten aufgeben, aber mithilfe einer Zigarre weiterhin gelegentlich den Tabakgeschmack genießen. Ohne den Rauch dabei zu inhalieren.

Schwuppdiwupp rauchte ich dreißig Montecristos am Tag, inhalierte jede einzelne davon und hatte mein halbes Haus in einen begehbaren Humidor verwandelt. Als ich wieder anfing zu singen, war meine Stimme so rau, dass mir das Arschloch wehtat. Also dachte ich, scheiß drauf, und fing wieder mit Zigaretten an. Doch inzwischen war ich daran gewöhnt, Zigarrenrauch zu inhalieren, also war selbst eine Schachtel der stärksten Marlboros ungefähr so befriedigend für mich, als würde ich mit einem Gipsarm wichsen. Es dauerte Jahre, bis ich mir die Glimmstängel abgewöhnt hatte. Nikotin ist zweifellos die am süchtigsten machende Substanz, die ich je in meinen Körper aufgenommen habe. Sogar Leute, die an Emphysemen und Lungenkrebs im Endstadium leiden, rauchen noch weiter. Das sollte einem deutlich machen, was für eine Teufelsdroge das Zeug ist.

Unter all den angeblich harmlosen Dingen, nach denen ich in meinem Leben süchtig war, sind verschreibungspflichtige Medikamente jedoch am gefährlichsten. Egal, ob Vicodin oder Hustensaft – für mich waren sie alle potenzielle Genussdrogen. Nachdem ich nüchtern geworden war, zwang ich mich also dazu, mich von allen Ärzten möglichst weit fernzuhalten.

Aber irgendwann während No More Tours II war der Punkt erreicht, an dem ich meine Stimmbänder überanstrengt hatte. Ich meine, versucht ihr mal, euch regelmäßig anderthalb Stunden lang die Seele aus dem Leib zu schreien, unter verschiedensten Temperatur- und Luftbedingungen – und das mit neunundsechzig.

Versteht mich nicht falsch, für manche Sänger ist das überhaupt kein Problem. Für Elton John zum Beispiel. Eines Tages erzählte er mir, dass er gerade eine Tour beendet hatte. Ich fragte ihn, wie viele Shows es gewesen waren.

»Achtundvierzig«, sagte er.

Und ich: »Das ist aber ganz schön viel, Elton … Wie lang ging die Tour?«

»Achtundvierzig Tage«, antwortete er achselzuckend.

Ich konnte es nicht glauben. Der Typ ist nicht aufzuhalten. Unter der Woche absolvierte er seine Shows in Las Vegas und flog dann am Wochenende um die halbe Welt, um noch ein paar zusätzliche Konzerte zu geben. Der Mann macht einfach keine Pausen. Ein unglaubliches Arbeitsethos. Da kann ich nicht mithalten. Irgendwann streckt mein Körper einfach die Waffen.

Solange ich denken kann, war für mich die Lösung dieses Problems ein Medikament namens Decadron oder Dexamethason. Ein Steroid, mit dem Entzündungen behandelt werden. Es gibt dir einen kleinen Schubs, falls ihr versteht, was ich meine. Nach einer Spritze singst du wie eine Nachtigall. Wenn ich ehrlich bin, habe ich es mit dem Zeug früher ziemlich übertrieben. Ich habe den Ärzten Lügen erzählt, um mehr zu bekommen, als ich eigentlich gebraucht hätte – sei es als Tablette, als Tropfen oder als Injektion direkt in den Hals. Aber bis zu No More Tours II hatte ich durch das Medikament nie ernsthafte Probleme bekommen. Viele Sänger übertreiben es mit dem Stoff. Sie nehmen es und schreien dann so laut, dass sie irgendwann Knötchen auf den Stimmbändern bekommen, die operativ entfernt werden müssen. Ich nicht.

Sobald ich also spürte, dass meine Stimme nachließ, ging ich sofort zu meinem Konzertarzt – diesmal nicht heimlich, sondern mit Sharons Zustimmung –, und ließ mir ein paar Fläschchen Decadron-Tropfen verschreiben.

Zuerst wirkte es wie ein Zaubertrank. Ich konnte problemlos eine ganze Show durchstehen. Mein Tonumfang und meine Ausdauer waren so gut, dass es kein Problem gewesen wäre, meiner Setlist noch ein paar Bee-Gees-Nummern hinzuzufügen. Aber wie bei den meisten Drogen konnte das nicht ewig so weitergehen … und schon bald richtete das Zeug mehr Schaden an, als es nützte.

Fairerweise muss ich zugeben, dass der Arzt mir eine Höchstdosis von zwei Tropfen täglich nach dem Abendessen verordnet hatte. Aber aus diesen zwei Tropfen wurden schon bald fünf oder sechs, und nicht nur beim Abendessen. Dann noch ein paar vor dem Schlafengehen. Ein paar nach dem Aufstehen. Und schon bald war es wieder so weit: »Hey Doc, hier ist Ozzy – kann ich bitte noch mehr bekommen?«

»Ozzy, deiner Stimme geht es gut, du brauchst keine Steroide«, sagte Sharon mir immer wieder.

»Aber was ist, wenn ich während einer Show nicht mehr singen kann?«

»Deswegen wärmst du dich vorher auf.«

»Aber der Arzt hat gesagt …«

»Der Arzt frisst dir aus der Hand, verdammt noch mal! HÖR. MIT. DEM. ZEUG. AUF.«

Aber Sharon war mit ihrer Talkshow in L. A. beschäftigt und ich tourte auf der anderen Seite des Globus von Stadt zu Stadt. Also konnte sie nicht viel tun, außer mir den Arsch aufzureißen, wenn ich mit ihr telefonierte.

Alles kein großes Problem. Bis die gute alte Steroidwut einsetzte.

Auf einmal hatte ich mir irgendwie ein blaues Auge geholt, das nicht mal drei Schichten Theaterschminke verbergen konnten. Danach legte Sharon mich an die Kandare. Sie engagierte einen Ex-Soldaten mit einem Stiernacken, der breiter war als ein Flugzeugsitz, um auf mich aufzupassen. Er stand eines Tages einfach neben mir, wie ein wütender Berg in Menschenform, und blieb einfach da. Sharon erklärte mir, ich hätte nachts Halluzinationen, entweder vor dem Einschlafen oder kurz nach dem Aufwachen. Sie sagte, ich hätte einem Couchtisch eine Kopfnuss verpassen wollen und mir so das Veilchen eingefangen. Ich konnte mich überhaupt nicht daran erinnern und das war für sie Beweis genug. Für mich fühlte es sich bloß an, als würden alle grundlos auf mir herumhacken.

Sharon wollte unbedingt, dass ich zu einem Neurologen ging. Mein Sohn Jack befürchtete, ich könnte an derselben Krankheit leiden, die auch Sharons guten Freund Robin Williams geplagt hatte – Lewy-Körperchen-Demenz. Ich meine, ich sah zwar keine Marsmännchen über meinem Bett schweben oder so, aber es war so schlimm, dass ich mit Menschen sprach, die nicht da waren. Manchmal dachte ich, die Kinder würden in meinem Zimmer eine Party schmeißen, oder ich regte mich so sehr auf, dass ein paar Möbelstücke zu Bruch gingen – und dann wachte ich auf und konnte mich an nichts erinnern.

Meine Parkinson-Erkrankung war Teil des Problems. Wenn die meisten Leute Parkinson hören, denken sie an das, was der Schauspieler Michael J. Fox hat. Meine Symptome sind nicht annähernd so schlimm. Meine Ärzte haben mir gesagt, dass meine Erkrankung ziemlich mild verläuft. Aber trotzdem hat sie meine Muskeln steif werden lassen, was meinen Gang und meine Sprache beeinträchtigt. Und die Medikamente, die ich dagegen einnehme, haben starke Nebenwirkungen. Sinemet zum Beispiel, ein Medikament, das ich damals nahm, kann Verwirrungszustände hervorrufen – außerdem Erregung, Albträume, Nervosität und eine Menge anderen Mist. Da ich inzwischen noch eine Flasche Decadron pro Tag damit mixte, war ich schon bald extrem aufgedreht.

Dazu kam noch, dass ich seit einiger Zeit vor jedem Gig schreckliches Lampenfieber bekam, weil ich solche Angst davor hatte, dass mir die Stimme versagen könnte. Deshalb schlief ich praktisch gar nicht mehr, was mich noch mehr aus dem Gleichgewicht brachte. Sharon machte sich so große Sorgen um mich, dass sie die Kinder dazu zwang, abwechselnd zu jeder meiner Shows zu fliegen, um mich im Auge zu behalten.

An einem Wochenende kam Jack, am nächsten Kelly und danach Aimee. Ich durfte sogar mit einigen meiner Enkelkinder abhängen. Ich habe inzwischen zehn Enkel. Kaum zu glauben, was? Jacks Tochter Pearl, die damals sechs Jahre alt war. Sein Sohn Andy, der damals drei gewesen sein muss, und Minnie, die noch ein Baby war. (Seine Tochter Maple war damals noch nicht auf der Welt.)

Inzwischen hat Kelly ihren kleinen Sid bekommen, der ein echter Racker ist. Ich werde schon müde, wenn ich ihm nur zuschaue. Meine anderen Enkel stammen aus meiner ersten Ehe. Maia und Elijah sind die Kinder meines Sohnes Louis und Harry, Isabelle und Kitty die meiner Tochter Jessica.

Jedenfalls half mir all die zusätzliche Unterstützung, wieder auf die Beine zu kommen. Als wir mit No More Tours II kurz vor meinem Geburtstag in die USA kamen, ging es mir schon viel besser. Das war auch gut so, weil wir noch dreißig Stadionkonzerte vor uns hatten.

Alles schien wieder in bester Ordnung zu sein.

Aber ich selbst war ganz und gar nicht in Ordnung, sondern fuhr ungebremst auf eine Mauer zu.

Denn der unsichtbare Schaden, den das Decadron in mir anrichtete, war größer als gedacht.

2 Glücklicher Zufall

Als wir mit No More Tours II in Jacksonville, Florida, starteten, war es fünfzig Jahre her, dass ich als Sänger angefangen hatte. Wo zum Teufel war die ganze Zeit geblieben? Niemand warnt einen davor, dass man eines Tages aufwacht und ein halbes Jahrhundert vergangen ist.

Bei meinem Einstieg ins Musikgeschäft war es eine völlig andere Welt gewesen. Das Fernsehen war noch schwarz-weiß. Vom Bahnhof Snow Hill in Birmingham nach Paddington in London fuhren noch Dampfzüge. Der zukünftige König von England war erst ein Teenager, genau wie ich – doch das war auch unsere einzige Gemeinsamkeit. Er hatte sicher nicht gerade sechs Wochen wegen Einbruchs gesessen.

Eine Frage, die man mir während der Pressearbeit zu No More Tours II immer wieder stellte, lautete: Wie hast du das geschafft? Wie hast du es geschafft, bis hierher zu kommen – so berühmt zu werden und deine Karriere fünf Jahrzehnte lang am Laufen zu halten?

Darauf hatte ich keine Antwort. Habe ich immer noch nicht. Nichts davon war geplant. Wenn man drin ist und nach draußen schaut, macht man einfach sein Ding. Man fährt mit der Achterbahn. Es gibt keinen guten Grund, warum ich immer noch hier bin, immer noch arbeite – oder es zumindest versuche –, und andere nicht. Vielleicht habe ich bloß Glück gehabt. Oder vielleicht ist es einfach meine Reise und alles ist vorbestimmt.

Zum Entertainer wurde ich wahrscheinlich in der Schule, als ich noch John und nicht Ozzy war. Wegen meiner Legasthenie konnte ich nicht richtig lesen und wegen meines ADHS konnte ich mich nicht konzentrieren. Wenn ich in der Klasse etwas laut vortragen musste, machten sich alle vor Lachen in die Hose. Aber wenn ich den Bogen ordentlich überspannte und verrückte Dinge tat, um die Zuhörer abzulenken, war mir das Ganze nicht so peinlich.

Mein erster öffentlicher Auftritt als Sänger fand bei einem Talentwettbewerb meiner Schwestern in der Lodge Road 14 statt. Kaum zu glauben, aber ich sang eine Nummer von Cliff Richard – »Living Doll«. So schlimm kann es jedoch nicht gewesen sein, denn niemand buhte mich aus, und keine Fensterscheibe ging zu Bruch. Aber nicht im Traum hätte ich gedacht, dass Singen ein Beruf sein könnte. In meiner Vorstellung hatte ich bessere Chancen, der nächste Premierminister von Schweden oder so was zu werden.

Die erste richtige Band, in der ich sang, war die Polka Tulk Blues Band. Damals war ich neunzehn und kam gerade aus dem Gefängnis. Die Band hatte sich nach der Talkumpuder-Marke benannt, die auch meine Mutter benutzte. Neben mir bestand die Gruppe aus Tony Iommi an der Gitarre, Geezer Butler am Bass und Bill Ward am Schlagzeug. Anfangs hatten wir auch noch einen Slide-Gitarristen und einen Saxofonisten, aber die blieben nur für wenige Auftritte dabei. Hauptsächlich deswegen, weil sie weder Slide-Gitarre noch Saxofon spielen konnten.

Ein paar Wochen später änderten wir unseren Namen in Earth. Wenn man das allerdings mit einem Birminghamer Dialekt aussprach, klang es so, als würde man kotzen. UURRRGGHHHFFF. Also änderten wir unseren Namen ein weiteres Mal, diesmal in Black Sabbath, nach einem alten Horrorfilm. Wir standen alle auf diese Schwarze-Magie-Scheiße, besonders Geezer, der immer einen Stapel Bücher von Dennis Wheatley mit sich herumschleppte – mit Titeln wie Der Satanist oder Der Teufel reitet aus.

Am Anfang drehte sich alles um Tony Iommi. Er war eine Klasse über mir an der Birchfield Road Secondary Modern gewesen, die abgerissen wurde, kurz nachdem wir mit der Schule fertig waren. Jeder kannte Tony, weil er eine knallrote E-Gitarre hatte, die ihm seine Eltern zu Weihnachten geschenkt hatten. Außerdem war er groß, sah gut aus und war bei Prügeleien unbesiegbar. Dann verlor er bei einem Unfall in der Stahl- und Walzblechfabrik, in der er arbeitete, ein paar Fingerkuppen. Ich erfuhr erst später, was passiert war: Man sagte mir, dass er seine rechte Hand in eine riesige Presse bekommen habe. Als er sie herauszog, sah er, dass die Fingerknochen herausschauten. Verdammt schrecklich, Mann. Das hätte das Ende seiner Laufbahn als Gitarrist sein können. Aber Tony ist ein Erfinder. Also erfand er einfach einen Satz neuer Fingerkuppen, die er aus einer alten Flasche Fairy Liquid bastelte, und brachte sich das Spielen neu bei. Bis heute verstehe ich nicht, wie er überhaupt merkt, dass seine Finger die Saiten berühren.

Nach dem Unfall verwendete Tony dünnere Saiten – wie die auf einem Banjo –, weil er so starke Schmerzen hatte. Aus demselben Grund stimmte er die Gitarre auch herunter, weil so die Saiten etwas lockerer saßen. Nicht, dass ich damals viel von diesen Dingen verstanden hätte. Aber seine Kunststoff-Fingerkuppen und die tiefer gestimmte Gitarre verliehen ihm diesen ganz düsteren, unverwechselbaren Sound. Er war so gut, dass Jethro Tull ihn abwerben wollten, als es mit Earth gerade losging. Wir waren am Boden zerstört, als er uns die Nachricht überbrachte. Aber zu unserem Glück hatte Tony keine Lust, Angestellter in einer anderen Band zu sein.

Nach zwei Gigs war er wieder zurück.

Irgendwann im Lauf der Jahre wurde Black Sabbath die Erfindung des Heavy Metal zugeschrieben. Die Leute bezeichnen mich sogar als »Godfather of Heavy Metal«, was auch immer das heißen mag. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt.

Für mich war der erste richtige Heavy-Song »You Really Got Me« von den Kinks, der in dem Sommer herauskam, als ich die Schule verließ. Als ich das Riff zum ersten Mal hörte – DA-DADA-DA-DAH!DA-DADA-DA-DAH! –, hat es mich gepackt. Es war wie eine Droge. Den Song zu hören, war wie ein verdammter Orgasmus. Ich musste die Single fünfmal kaufen, weil ich sie derart häufig anhörte, dass sie sich so schnell abnutzte. Es war vielleicht das Erste, wonach ich jemals süchtig wurde. Mein armer Alter wurde davon jedenfalls halb wahnsinnig. »WENNICHDASNOCHEINMALHÖRE, SCHWÖREICH, DASSICH …«

Irgendwann hörte ich damit auf, aber nur, weil ich den Lautsprecher seines Plattenspielers zerstört hatte. Es war eins dieser polierten Holzdinger mit eingebautem Radio, das ungefähr das halbe Wohnzimmer einnahm. Natürlich wollte ich auf keinen Fall zugeben, dass ich so einen Schaden angerichtet hatte. Es herrschte einfach plötzlich eine höchst verdächtige Stille … bis er schließlich eine seiner Al-Jolson-Platten auflegte und nur noch ein tröpfelndes, furzendes Geräusch herauskam. PPFFRRCHHHHHH.

Man konnte den Schrei kilometerweit hören.

Jahre später hatte ich das Glück, Ray Davies von den Kinks kennenzulernen. Ich traf ihn beim fünfundzwanzigsten Jubiläum der Rock & Roll Hall of Fame im Madison Square Garden in New York, wo ich mit Metallica performte und auf der Bühne herumsprang wie ein Hase. Ich sagte ihm, dass »You Really Got Me« für mich im Grunde der perfekte Song sei. Er hätte nicht netter reagieren können. Ray gab das Kompliment sogar noch zurück und sagte, dass ihm »Paranoid« gefalle. Ich konnte nicht aufhören zu grinsen. Am liebsten hätte ich sofort meinen Vater angerufen und ihm erzählt, was Ray mir gesagt hatte, aber natürlich war er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr unter uns.

Was auch immer in den Geschichtsbüchern über Heavy Metal steht, eines ist jedenfalls sicher: Das erste Album von Sabbath sollte härter sein als alles, was es bis dahin gegeben hatte. Nicht nur die Musik, sondern auch die Texte. Damals sang niemand über Satan, Dämonen und Leichen. Ich meine, okay, Fleetwood Mac hatten den Song »Black Magic Woman« aufgenommen, der dann von Santana gecovert wurde. Doch bei den Konzerten von Fleetwood Mac gab es keine Mädchen, die schreiend wegrannten, weil sie Angst hatten. Bei unseren schon. Man darf nicht vergessen, dass damals noch viel mehr Leute regelmäßig in die Kirche gingen. Sie glaubten, den Teufel gäbe es wirklich. Als sie dann dieses gruselige Drei-Ton-Riff und den Songtext hörten, in dem ich von einer schwarzen Gestalt mit feurigen Augen heulte, die mich holen würde, glaubten sie, sie wären als Nächste an der Reihe.

Das Image, das durch unser erstes Album entstand, war so stark, dass die Leute lange Zeit dachten, wir würden nur Teufelszeug machen. Deshalb fingen sie an, mich »Prince of Darkness« zu nennen, angeblich in Anlehnung an eine Zeile aus dem Gedicht Das verlorene Paradies von John Milton. Nicht, dass ich gewusst hätte, wer zum Teufel John Milton war.

Aber obwohl Sabbath immer irgendwie düster wirkte, war der Song »Black Sabbath« im Grunde das einzige wirklich gruselige Stück, das wir je herausbrachten. Ich meine, hört euch mal »Changes« an, eine gefühlvolle Klavierballade über eine scheiternde Ehe. Oder »Supernaut« mit diesem fantastischen Funk-Rock-Rhythmus-Break. Oder das trippige »Planet Caravan«, das angeblich in der Raumkapsel SpaceX Crew Dragon lief, bevor sie an die Internationale Raumstation andockte.

Trotzdem … letztendlich haben wir alles richtig gemacht. Es gibt keinen Grund, sich zu beschweren.

Es ist ein Wunder, dass meine Karriere nach der Zeit mit Sabbath weiterging.

Nachdem sie mich gefeuert hatten – weil ich zu abgefuckt war, wie sie sagten, aber das ist eine Geschichte für später –, landete ich in einer Behelfsunterkunft namens Le Parc in West Hollywood, wo ich ein kleines Apartment bezog.

Ich hatte keine Ahnung, was ich als Nächstes tun sollte. Die Anspannung brachte mich um. Ich ließ vom Gil Turner’s auf dem Sunset Strip Alkohol kommen und saß den ganzen Tag in meiner verdunkelten Bude. Ich drehte die Klimaanlage auf Hochtouren – dabei ließ ich gleichzeitig den Gasofen an, weil mich das an zu Hause erinnerte –, trank und rauchte, um zu vergessen. Unterdessen war meine damalige Frau mit den Kindern in England und wartete darauf, dass ich einen neuen Job an Land zog, damit wir nicht pleitegingen.

Das Problem war nur, dass ich gerade einunddreißig geworden war, was für einen Rockstar gefährlich nahe an der Schwelle zum Rentenalter lag. Ich rechnete damit, dass ich den Rest unserer Ersparnisse schnell aufbrauchen würde, sodass mir schließlich nichts anderes übrig bliebe, als mir irgendwo einen Job auf dem Bau zu suchen.

Sharon war diejenige, die mich rettete.

Das Verrückte ist, dass ich sie damals kaum kannte. Sie arbeitete für ihren Vater Don Arden, den damaligen Manager von Sabbath. Er nannte sich Mr. Big, sah aus wie ein Gangster aus dem East End und benahm sich auch so. Angeblich hatte er einmal den Manager der Bee Gees, Robert Stigwood, aus einem Fenster gehängt, weil er versucht hatte, ihm seine größte Band, die Small Faces, abspenstig zu machen. Es gab andere Geschichten, in denen er Leuten Zigarren auf der Stirn ausdrückte oder DJs bestach, um Sendezeit im Radio zu bekommen. Ich hatte keine Ahnung, wie viel davon stimmte. Ich ging ihm jedenfalls lieber aus dem Weg.

Durch unsere Zusammenarbeit mit Don war mir Sharon in den Anfangstagen von Sabbath ein- oder zweimal über den Weg gelaufen. Doch erst im Nachhinein erinnerte ich mich wieder an sie. Ursprünglich hatte sie als Empfangsdame für ihn gearbeitet. Sie sagt, sie weiß noch, dass ich kurz nach der Veröffentlichung von Paranoid mal ins Büro am Londoner Berkeley Square kam – ohne Schuhe und mit einem Heißwasserhahn um den Hals. Sie kann damals nicht älter als achtzehn gewesen sein. Für mich lag das alles im Nebel. Ich war total zugedröhnt gewesen. Außerdem sei sie mal zu einem unserer Auftritte im Marquee Club in Soho gegangen. Sharon war damals die amerikanischen Popstars gewohnt, die ihr Vater vertrat, und konnte kaum fassen, wie sehr wir uns von denen unterschieden. Die Lautstärke. Der Schweiß, der an den Wänden herunterlief. Wie ich auf der Bühne die Hände ausstreckte und die Fans in der ersten Reihe berührte. Sabbath war ganz nah an den Leuten dran. Bei unseren Auftritten war es immer so, als wären wir ein Teil unseres eigenen Publikums.

Zum ersten Mal nahm ich Sharon bewusst wahr, als sie gerade ein Hotel in Kopenhagen verließ. Don hatte sie dorthin geschickt, um die Eintrittsgelder von einem ELO-Gig abzuholen oder so. Wow, dachte ich, was für ein hübsches Mädchen. Dann lächelte sie mich an. Und ich dachte: Du hast keine Chance bei ihr, denk nicht mal dran. Ich meine, Sharon war so eine gebildete, niveauvolle Frau. Sie trug Diamanten und kleidete sich nach den neuesten Modetrends. Ihr Vater war ein berühmter Multimillionär. Außerdem war ich ja auch noch mit meiner damaligen Frau verheiratet … nicht, dass ich das Zeug zum Ehemann des Jahres gehabt hätte.

Nachdem Sabbath mich rausgeschmissen hatten, war ich überzeugt, dass Don mich fallen lassen würde. Ich meine, die Leute kannten den Namen Black Sabbath. Aber wer zum Teufel hatte je von Ozzy gehört?

Dann klopfte es an der Tür.

Das war der Augenblick, vor dem ich mich gefürchtet hatte. Aber es war nicht der Vermieter oder einer von Dons Leuten, die mich rauswerfen wollten. Es war Sharon. Sie war todschick gekleidet und schaute mich an, in meiner Unterwäsche, unrasiert, betrunken, mit Bierdosen überall auf dem Fußboden. Es ist gar nicht so leicht, Sharon zu schockieren – als Tochter von Don Arden hatte sie schon eine Menge gesehen –, aber der Gestank allein sorgte dafür, dass sie einen Schritt zurücktrat.

Schließlich sagte sie: »Wenn du es schaffst, dich zusammenzureißen, würden wir dich gerne managen.«

Ich war so überrascht, dass ich nur sagen konnte: »Mich?«

»Nein, den anderen Ozzy Osbourne, der da hinter dir steht«, erwiderte sie. »NATÜRLICHDICH.«

Ohne Sharon wäre ich tot – da bin ich mir absolut, zu hundert Prozent sicher.

Und ohne Randy Rhoads wären meine ersten beiden Soloalben Blizzard of Ozz und Diary of a Madman nicht möglich gewesen. Er war ein Geschenk Gottes, anders kann man es nicht nennen. Ich hatte unglaubliches Glück, dass sich unsere Wege kreuzten.

Nach ihrem Besuch im Le Parc sagte Sharon zu mir, dass ich mir Musiker ansehen sollte. Das rüttelte mich wach. Ich meine, Sabbath mussten nur einen Mann finden, um mich zu ersetzen. Ich dagegen musste eine ganze Band finden, angefangen beim Gitarristen.

Dann brachen die Wolken auf, ein Chor sang, und wie aus dem Nichts erschien Randy.

Ich hatte damals keine Ahnung, wer er war – es gab unzählige Gitarristen, und wir hatten unzählige davon vorspielen lassen –, aber später erfuhr ich, dass er in einer Band namens Quiet Riot spielte. Sie machten gerade eine schwere Zeit durch und hatten lediglich in Japan einen Plattenvertrag. Deshalb streckte Randy seine Fühler nach einem neuen Job aus.

Er kam also ins Studio, stöpselte seine Gitarre ein und wärmte sich auf. An mehr erinnere ich mich nicht. Doch das war genug, soweit es mich betraf. Er spielte nicht nur in einer anderen Liga als alle anderen – er spielte ein ganz anderes Spiel. Außerdem war er schlicht der Inbegriff eines Rockstars. Er brachte bestimmt keine fünfzig Kilo auf die Waage und war gerade mal 1,57 Meter groß – genauso groß wie Sharon. Er hatte ein hübsches Gesicht, lange blonde Haare, trug eine Lederhose und ein tief ausgeschnittenes T-Shirt. Als ich ihn zum ersten Mal sah, konnte ich nicht sagen, ob er ein Kerl oder ein Mädchen war. Ich hatte noch nie jemanden getroffen, der so viel Wert auf sein Aussehen legte. Wenn es zu windig war oder regnete, wollte er nicht vor die Tür gehen, um seine Frisur nicht zu ruinieren. Wohlgemerkt, er war bei allem so penibel, auch bei seiner Gitarre. Auch aus diesem Grund war er ein so unglaublicher Musiker.

Ich kam nicht darüber hinweg, wie dünn er war. Ich konnte ihn mit einem Arm hochheben. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum er nicht viel trank oder viele Drogen nahm. Wenn er dann doch mal etwas trank, dann einen milchigen White Russian. Ein Frauengetränk, zumindest war es das damals. Aber höchstens zwei oder drei davon. Dann fing er an zu kichern und schlief schnell ein. Trotz allem hatte er eine ziemlich tiefe Stimme mit einem leichten Südstaatenflair.

Irgendwann wurde mir klar, dass Randy nicht wirklich aß. Er stocherte bloß in seinem Essen herum. Das Einzige, was er mochte, war Hühnchenhaut. Nur die Haut, nicht das Fleisch.

»Warum isst du das?«, fragte ich ihn einmal, als er gerade eine Hühnerkeule auseinanderzog.

»Ich mag den Geschmack«, sagte er achselzuckend.

Aber obwohl er so dünn war, hatte er einen athletischen Körperbau. Er trug Stiefel mit hohen Absätzen in Frauengröße – die einzigen, die ihm passten – und konnte damit stundenlang auf der Bühne herumlaufen.

Noch bevor er sich zu Ende aufgewärmt hatte, sagte ich ihm, dass er den Job hätte. Er wirkte überrascht.

»Aber ich hab doch noch gar nicht angefangen«, erwiderte er.

Wenn es in meiner Karriere nach Sabbath einen entscheidenden Moment gab, dann war es die Veröffentlichung von Blizzard of Ozz in Amerika.

Denkt man einmal an die ganzen Sänger großer britischer Bands, deren Soloalben in den Staaten durchfielen wie nasse Scheißhaufen, dann ist das unglaublich. Dabei war ich im Vergleich zu den meisten von ihnen ein Niemand. Es gab keinen Grund, zu glauben, dass es mir besser ergehen würde.

Die Platte kam dort irgendwann im März 1981 heraus. In Großbritannien war das Album, das bei Dons Label Jet Records erschienen war, schon ein paar Monate auf dem Markt und hatte sich gut geschlagen – mehr als gut. Es erreichte Platz sieben in den Charts. Um den Verkauf anzukurbeln, hatten wir kleinere Konzerte gegeben, die aber völlig ausverkauft waren und für viel Aufsehen sorgten. Andererseits war die Single »Crazy Train« gerade mal in die Top 50 gekommen. Ich meine, das war keine große Überraschung. Die britischen Single-Charts wurden damals von kuriosen Künstlern wie Shakin’ Stevens und Bucks Fizz dominiert, gelegentlich gab es auch mal einen New-Wave-Hit von Soft Cell oder The Human League. Beim Metal ging es sowieso um Alben, nicht um Singles. Es erinnerte uns daran, dass wir noch einen steilen Weg vor uns hatten, vor allem in Amerika.

Als wir zur US-Veröffentlichung der Platte in L. A. eintrafen, war der Druck unerträglich. Ich kannte nur ein Rezept dagegen, und das war, die ganze Nacht durchzutrinken und am nächsten Morgen damit weiterzumachen. Das tat ich dann auch am Tag des großen Treffens mit der Marketingabteilung unserer amerikanischen Plattenfirma Epic, die zu CBS Records gehörte. Da mussten alle neu unter Vertrag genommenen Künstler durch.

Als Sharon mich vom Haus ihres Vaters in Benedict Canyon zum CBS-Gebäude in Century City fuhr, war ich schon jenseits von Gut und Böse. Die ganze Zeit über lag sie mir in den Ohren, wie wichtig das Meeting sei, und dass Epic keinen verdammten Schimmer habe, was sie mit einem Metal-Album anfangen sollen, weil sie sonst nur The Jacksons und einen Haufen New-Wave- und Synthi-Pop-Gruppen im Portfolio hätten.

»Warum zum Teufel haben sie mich dann unter Vertrag genommen?«, fragte ich sie.

»Weil CBS einen riesigen Vertriebsdeal mit meinem Vater hat.«

Ich sollte die Leute beeindrucken, in dem ich während des Meetings zwei weiße Tauben aus meiner Jackentasche holen, ein Fenster öffnen und sie fliegen lassen würde, während ich ihnen »Frieden« oder »Rock ’n’ Roll« hinterherrief. Ein Mitarbeiter von Jet Records hatte die Täubchen am Vorabend in einer Zoohandlung gekauft.

Die Idee gefiel mir natürlich überhaupt nicht. Vor allem, weil mir die Viecher dauernd in die Taschen kackten.

Aber Sharon bestand darauf. »Das ist deine Chance, einen guten Eindruck zu machen. Du musst eine Show für sie abziehen.«

Die Sache ist die: Ich war schon lange genug im Musikgeschäft, um genau zu wissen, wie die Sache ablaufen würde. Wenn die Plattenfirma ein Marketingmeeting abhielt, dann ging es nicht ausschließlich um mich. Vor mir würde ein Rapper sitzen, hinter mir ein Folksänger … und dazwischen ein verdammter Didgeridoo-Spieler. Und wir alle waren diesen Typen mit ihren Anzügen und Rolex-Uhren scheißegal. Sie waren keine Fans. Für sie war das Ganze nur ein stinknormaler Tag im Büro.

Erst als ich die Kameras im Raum sah, wusste ich, was ich tun würde. Siewollen eine Show, dachte ich. Also werde ich eine Show für sie abziehen. Ich wusste genau, was für ein Bild ich wollte: Entsetzen – absolutes Entsetzen auf allen Gesichtern.

Sharon hatte keine Ahnung, was ich vorhatte. Sie hätte mir die Tauben sofort weggenommen, wenn sie geahnt hätte, dass sie in Gefahr waren.

Wir betreten also die Vorstandsetage, wo sich mindestens fünfundzwanzig Topmanager versammelt hatten, die gerade »Crazy Train« und andere Tracks von Blizzard of Ozz gehört hatten. Aus irgendeinem Grund setzte ich mich auf den Schoß einer jungen Frau, die ziemlich weit vorne saß. Nachdem ich mir eine Weile ihre gespielten Höflichkeitsfloskeln zu Gemüte geführt hatte, holte ich wie vereinbart eine der Tauben hervor und sage »Frieden« oder vielleicht war es auch »Rock ’n’ Roll«.

Ohh, machten alle.

Dann holte ich tief Luft, lächelte in die Kamera und biss der Taube den Kopf ab. Der ganze Laden drehte völlig durch. Die Leute schrien und weinten. Sie kotzten. Sie riefen nach dem Sicherheitsdienst. Riefen nach den Bullen.

Ich hatte die Überreste der Taube auf den Konferenztisch geworfen, hatte aber immer noch ihren Kopf im Mund, also spuckte ich ihn aus und lächelte noch einmal für die Kamera.

Ich war voller Blut, Vogelkacke und Federn – es war absolut furchtbar. Bis heute weiß ich nicht, was ich mir eigentlich dabei gedacht hatte – okay, ich war überhaupt nicht in der Verfassung zu denken, denn ich hatte gerade die erste Hälfte einer dreitägigen Sauftour hinter mir.

Dann kamen diese großen Typen mit Ohrstöpseln und Knarren angerannt, schnappten mich und Sharon, zerrten uns raus und beförderten uns auf die Straße, wo sich Sharon im wahrsten Sinne des Wortes bepisst hat vor Lachen – das war der Schock, denke ich mal. Die andere Taube hatte ich in dem großen Durcheinander einfach fliegen lassen. Wahrscheinlich flatterte sie nun in der Chefetage rum und wurde von einem halben Dutzend Sicherheitsleute verfolgt.

Später erhielten wir einen Anruf von den CBS-Anwälten, die uns androhten, die Platte in der Versenkung verschwinden und mich nicht aus dem Vertrag zu entlassen, wenn ich noch mal so eine Nummer abziehen würde. Aber die ersten Pressungen von »Crazy Train« waren schon ausgeliefert und der Song lief schließlich rauf und runter bei jedem Metal-Sender des Landes. Erst dann kapierte es auch mein US-Label: Okay, der Kerl ist zwar verrückt, aber er ist gut für ordentliche Plattenverkäufe. Und das war ja eigentlich ihre Aufgabe – mehr Platten zu verkaufen. Lustigerweise konnte ich das auch.

Zunächst muss ich eingestehen, dass die arme Taube das nicht verdient hatte. Jetzt, da ich älter bin und Vollzeit in der nüchternen Welt lebe, kann ich jegliche Art von Tierquälerei nicht mehr ertragen. Was mit dem Vogel passiert ist, werde ich mit ins Grab nehmen. Aber ich kann nicht ändern, was ich getan habe. Und die Wahrheit ist, so abscheulich mein Verhalten auch war – dadurch änderte sich alles für Blizzard of Ozz.

Als die US-Tour ein paar Wochen später anlief, hielten mich die Leute für einen völlig durchgeknallten Irren. Also machten wir uns einen Spaß daraus und warfen eimerweise Schweinedärme und anderes Zeug in die Menge. Niemand hatte jedoch damit gerechnet, dass die Fans mitspielen und mich auf der Bühne ebenfalls mit irgendwelchen Sachen bewerfen würden. Derweil drehten die Behörden durch wegen der angeblichen Gräueltaten, die wir ihrer Meinung nach begingen. Obwohl wir lediglich mit ein paar Schlachtabfällen aus der nächsten Metzgerei um uns schmissen.

Das Ganze wurde immer verrückter, bis die Diary of a Madman-Tour Anfang Januar 1982 das Veterans Memorial Auditorium in Des Moines, Iowa, erreichte. An diesem Abend warf jemand etwas auf die Bühne, das ich für eine künstliche Fledermaus hielt. Ich fing sie auf. Was dann geschah, brauche ich wohl nicht zu erzählen. Als ich in den Hals biss, merkte ich sehr schnell, dass er nicht aus Gummi war.

Von diesem Tag an eilte mir mein Ruf voraus, wenn ich in eine neue Stadt kam. Und da es in der Natur des Menschen liegt, wurde die Geschichte mit der Fledermaus jedes Mal aufgebauscht, wenn sie weitererzählt wurde. Es war wie eine Art Stille Post. Wenn das Spiel anfängt, hat sich Johnny in den Finger geschnitten. Und am Ende hat Johnny sich den Kopf abgehackt.

Doch ich hatte Glück. Was man anfängt, das muss man auch zu Ende bringen. Dabei muss man auf alles gefasst sein. Man kann nicht zurückgehen und alles noch einmal machen.

Das Traurigste für mich – und es verfolgt mich bis heute – ist das, was auf dieser Tour mit Randy und unserer Stylistin Rachel Youngblood passierte.

Wenn jemand den Tod verdient hatte, dann war ich es. Es war so eine willkürliche Tragödie. Ich verstehe immer noch nicht, wie das passieren konnte. Es vergeht jedenfalls kein Tag, an dem ich mich nicht frage: Warum bin ich noch hier und sie nicht?

Es gab keinen ausgeklügelten Plan, der von der Polka Tulk Blues Band zu No More Tours II führte. Wenn überhaupt, dann war das alles nur ein glücklicher Zufall.

Genauso war es mit der einen Sache in meinem Leben, die nichts mit Musik zu tun hatte – die TV-Show The Osbournes. Die Fernsehleute in L. A. wollten schon lange eine Sitcom machen, die auf meinem Leben basierte, eine Art Rock-’n’-Roll-Addams-Family, aber mit einem Rockstar im Ruhestand als Vater. Eine reine Doku-Serie würde ihrer Meinung nach zu wenig Handlung hergeben. Dann machten wir Ende 2000 dieses Cribs-Special auf MTV – so etwas Ähnliches wie die alte ITV-Sendung Through the Keyhole, aber für Rockstars und Rapper oder was auch immer – und die Sache ging förmlich durch die Decke. Es wurde die Folge mit den höchsten Einschaltquoten in der Geschichte des Senders oder so.

Danach dachten sich die Fernsehleute: Scheiß drauf, stellen wir einfach ein paar Kameras in ihrem Haus auf und schauen, was passiert.

Mit dieser Show brachten wir etwas völlig Neues ins Rollen. Als ich in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, scherzte der Schauspieler Jack Black, das sei wahrscheinlich das Böseste, was ich je getan hatte. Vor uns hatte es keine Reality-Shows ohne Drehbuch über berühmte Familien gegeben. Heute bekommt jeder Depp so eine Serie.

Wenn ich zurückblicke, hatten wir bei der Produktion von The Osbournes eine Menge Spaß. Na ja, zumindest eine Zeit lang. Aber diese Art von Ruhm lässt sich nicht dauerhaft aufrechterhalten. Ich meine, ich war die meiste Zeit meines Erwachsenenlebens irgendwie berühmt gewesen. Aber ein Fernsehstar zu sein, war etwas völlig anderes. So musste es sich anfühlen, wenn man Tom Cruise oder Meryl Streep war.

Und ehrlich gesagt war ich eine Weile lang regelrecht süchtig nach diesem Ruhm.

Einmal schmiss Sharon eine Party in unserem Haus und einfach jeder kam. George Lucas. Elizabeth Taylor. Robin Williams. Sylvester Stallone. Rod Stewart. Dann gehe ich in den Garten und Elton John spielt Klavier am Swimmingpool. Jeden Tag passierte irgendetwas Verrücktes. Donny und Marie Osmond drehten einen Werbespot mit mir. Ich wurde zum traditionellen White House Correspondents’ Dinner eingeladen, wo Präsident Bush scherzte, seine Mutter sei ein großer Sabbath-Fan. Ich hätte dort wahrscheinlich nicht drei Flaschen Wein trinken und auf einen Tisch steigen sollen, aber was soll’s, man lernt ja nie aus.

Letztendlich bin ich aber ein Sänger und kein Fernsehstar. Ich meine, ich habe gerne bei The Osbournes mitgemacht, aber ich hasste es, beim Fernsehen zu arbeiten. Die TV-Branche ist ein Schlangennest, wirklich. Es ist nicht wie in der Musik. Beim Fernsehen hat man keine Freunde. Die Rivalität ist extrem. Jeder will das, was du hast. Es ist alles total verlogen, die ganze Zeit.

Als wir die vierte Staffel von The Osbournes drehten, wusste ich, dass es enden musste, so, wie alles irgendwann enden muss. Ich weiß absolut nicht, wie die Kardashians es so lange mit ihren Shows aushalten. Die sind inzwischen bestimmt schon bei der sechzigsten Staffel.