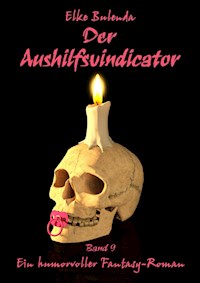

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Ragnors fünftes Abenteuer: Richtiger Ort, falsche Zeit. Dumm gelaufen! Eigentlich wollte der Rüpel-Vampir nach Høy Øya zurückkehren, um seine Frau vor dem sicheren Tod zu bewahren. Obwohl er stets behauptet, Pünktlichkeit werde bei Weitem überbewertet, muss er zugeben, bisher selbst noch nicht sechshundert Jahre früher als berechnet, an einem Bestimmungsort aufzutauchen. Als sei das nicht schon genug, widerfahren ihm einige dumme Missgeschicke. Doch keine Bange, Verstärkung naht in Form der eigenwilligen Molly und der tollpatschigen Vampirin Esther. Bei so viel Frauenpower kann eigentlich nichts schief gehen – eigentlich... Als Ragnors Blutsbruder Cornelius einen fatalen Fehler aufdeckt, eilt er Ragnor und den Damen in Not zur Hilfe. Ein turbulenter Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 780

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Elke Bulenda

In Gedenken an Erfried senior und Laura.

Ich bin mir sicher, Azrael verstaute eure Seelen im hellen Behältnis.

Verlag: epubli GmbH, Berlin, www.Epubli.de

ISBN 978-3-7375-1666-2

Wenn der Weise auf die Sterne deutet; sieht der Dumme nur die Finger.

(Unbekannter Verfasser)

Eine wunderschöne, sternenklare Nacht lag über dem Fjord von Høy Øya. Der Mond standbeinahevoll am Firmament. Im Grunde genommen, eine zauberhaft klare Nacht, wie jede andere Nacht dieser Art. Wenn nicht einer der prangenden Sterne, ein sonderbares Licht ausgesandt hätte. Dieser Stern wirkte, als leuchte er in einem gänzlich einzigartigem Schimmer; es hatte den Anschein, als würde er nebenbei gleichzeitig größer werden. Ob es sich dabei um eine optische Täuschung handelte, konnte im Moment niemand sagen, weil gerade zu diesem Zeitpunkt keine Menschenseele dem Firmament große Aufmerksamkeit schenkte. Eigentlich sehr schade, bei so einer funkelnden Pracht. Deutlich zeichnete sich die mächtige Milchstraße vor der undurchdringlichen Finsternis des Weltalls ab. Ein wahrlich ehrfurchtgebietender Anblick.

Und doch bewegte sich der auffällige Stern zielstrebig der Erde entgegen. Ein Meteorit? Ein Asteroid? Ein Komet? Eine Sternschnuppe? Oder gar Superman?

Es ertönte ein ohrenbetäubender Knall, als das unbekannte Flugobjekt in die Erdatmosphäre eintauchte, in grell schillernden Farben aufblitzte und einen eindrucksvoll glühenden Schweif sein Gefolge nannte. Wenig später erfolgte eine weitere Detonation, die etliche Kiefern zu Fall brachte und eine Einflugschneise samt stattlichem Krater ins Erdreich fräste. Das zusätzlich Ungewöhnliche, was dieses Schauspiel im Krater hinterließ, war ein glühend roter Gegenstand, der eine beachtliche Dampfwolke von sich gab. Und dieser Gegenstand, dieses rotglühende Etwas, tat Ungewöhnliches - es hustete...

Wahhh! Na, scheiß die Wand an! Ich glaubte schon, diese Odyssee nähme niemals ein Ende! Als ich mir selbst bestätigte, endlich gelandet zu sein, entfuhr es mir: »Verdammt! Simon! Es hat geklappt! Das Zeitreise-Experiment ist gelungen! Zumindest die Teleportation... Argh, fast jedenfalls, die Landung habe ich mir irgendwie sanfter vorgestellt!«

Und wo waren, verdammt und zugenäht, meine Klamotten? Herrje! Splitterfasernackt! Ich trug rein gar nichts mehr am Körper, außer Erde, Tannennadeln, Schrammen und Kratzer. Eigentlich nichts Neues, denn ständig wird meine Kleidung zerrissen, verbrannt, aufgeschlitzt, oder entwendet. Das Gleiche gilt für mein Hab und Gut, wenn ich unterwegs bin. Ständig verliere ich meine Sachen. Entweder fallen sie in Gletscherspalten, werden mir von Feinden abgenommen, oder noch Schlimmeres. In Papua-Neuguinea verschluckte ein Krokodil sogar mal mein Handy. War klar, dass ich ebenfalls nicht gänzlich unbeschadet aus so einem Unglück hervorging.

Ich war nicht nur nackt, sondern trug förmlich eine Decke aus Schmerzen, die mich umhüllte; ein Gefühl, als hätte mich eine verhärmte, bösartige Waschfrau durch ihre Mangel gedreht. Bewegungslos blieb ich liegen und führte im Geiste eine Bestandsaufnahme durch, indem ich vorsichtig, nach und nach, jedes meiner Glieder bewegte.

»Das gibt es doch nicht! Dieser blöde Wappler war schon wieder kaputt! Au, ahhh!«, knurrte ich unter Schmerzen. …Der Wappler... Das ist ein nicht gerade unwichtiges Teil im Konstrukt von Simons Zeitportal. Simon ist ein wirklich ungewöhnlich intelligenter und begabter Forscher, der auch schon mal unkonventionelle Wege einschlägt. Er erklärte mir die Funktion des Wapplers so: Er verhindere, dass es in Zeit und Raum zu Paradoxen kommt. Wenn der Wappler nicht funktioniert, kommt es zu einer Art Rückkopplung im Zeit-Raum-Gefüge, was zur Konsequenz hätte, dass man gegrillt würde. Nun ja, beinahe wäre dieses Dilemma eingetreten. Außerdem, meinte Simon, für den Fall, funktioniere der Wappler nicht korrekt, könnte man sich selbst während einer Zeitreise über den Weg laufen. Ein sehr beunruhigender Gedanke, aber nur halb so schlimm, wie bei vollem Bewusstsein gegrillt zu werden...

»Zum Glück bin ich dank meiner Vampir-Gabe feuerresistent!«, sprach ich zu mir selbst, weil ich mir schon von jeher der beste Zuhörer war, und im Moment tröstende Worte brauchte. Ach ja, und ich bin ein Vampir, falls ihr euch fragen solltet, wieso ich solcherlei Tortur überstehen konnte. Jeder Vampir hat Dunkle Gaben, die er als Geschenk von seinem Schöpfer erbt, oder sich im Laufe der Jahre aneignet.

Eine meiner Dunklen Gaben ist die Telekinese. Das heißt, Gegenstände gekonnt, mittels Gedankenkraft zu bewegen, oder als Waffe einzusetzen. Ebenso kann ich damit eine Art Energiefeld erzeugen, das sowohl als Mauer, als auch wie ein Puffer fungiert. Tja, nur zu dumm, dass es mir bei meinem Sturz nicht in den Sinn kam, meine Fähigkeit geschickter einzusetzen. Das werde ich mir für´s nächste Mal merken.

Die Pyrokinese, ist meine zweite Gabe. Sie ist wiederum die Kraft, per Gedanken Feuer zu entfachen. Auch eine wirkungsvolle Waffe. Nur ist der Preis sehr hoch, derart Feuer zu erzeugen. Mein Energiehaushalt ist nicht unbegrenzt. Immerhin ein Glücksfall, diese Gabe macht mich resistent gegen Feuer und allzu große Hitze. Kaum auszudenken, wenn ich sie nicht gehabt hätte. Dann wäre ich jetzt ein verkohltes Stück Fleisch unbekannter Herkunft. Und deshalb war ich nackt, weil mein Nano-Suit verglühte, als ich wie ein Feuerball auf die Erde fiel. Bei dieser Hitze wäre wohl so ziemlich alles verdampft. Selbst jetzt kochte mir noch das Blut. Gut, der Anzug ist hin, aber wo war mein Handy geblieben? Krokodile hatten mir hier noch nicht ihre Aufwartung gemacht. Obwohl ich nicht bezweifle, dass es in Urzeiten, als diese Landmasse noch zum Superkontinent Pangaea gehörte, diese Panzerechsen hier zuhause waren. Überhaupt beherbergt der Tiger, der zum Sprung über den Rest Europas ansetzt, das älteste und härteste Granit-Gestein dieses Planeten. Wir Nordmänner sind eben gut geerdet.

»Ah! Da!«, stöhnte ich, und zog mir ein paar geschmolzene Glassplitter aus der Hüfte. Die Telekommunikation konnte ich damit nun eindeutig vergessen. Ebenso war es hier in dieser Gegend ganz offensichtlich zu einem gravierenden Stromausfall gekommen. Um mich herum, spendeten lediglich die Sterne ihr Licht, - äh, um ganz ehrlich zu sein, noch ein paar brennende Bäume, die ich wohl auf dem Weg zur Erde abfackelte. Wenn ich mich nicht rechtzeitig vom Acker machte, käme bald die Feuerwehr. Falls man mich aufgriff, winkte mir der Knast, weil ich als nackter Waldschrat an Bäumen herum zündelte. Und wieso war es überhaupt dunkel und tief in der Nacht? Als ich den Teleporter programmierte, stellte ich das Gerät so ein, am frühen Nachmittag die Insel zu erreichen. Eigentlich sollte es jetzt hell und warm sein, und nicht kalt und dunkel. Vielleicht lag es an der Erdkrümmung, oder der Sommerzeit? Das veranlasste mich zum Grübeln. Stöhnend und mit schmerzenden Gliedern, kletterte ich aus dem Krater und ließ meinen Blick schweifen. Schließlich musste ich eine wichtige Mission erfüllen.

»Holla! Welch Verwüstung!«, grinste ich nicht gänzlich ohne Stolz. Meine destruktive Ader war befriedigt, nickte anerkennend und streckte mir ihren Daumen entgegen. »Da kann ich wirklich von Glück sagen, während der Landung nicht gegen einen Baum geprallt zu sein!«

Mit Bedacht kletterte ich aus dem Krater, setzte mich allerdings schleunigst auf seinen Rand, weil heftiger Kopfschmerz durch meinen Schädel brandete und mich zu einer heiteren Karussellfahrt einlud. Yeah! Jede Faser meines Körpers schien mir ihren Hass entgegen zu speien. Hinter mir ertönte ein quietschendes Geräusch, welches mich sofort alarmierte.

»Oh, Scheiße!«, stöhnte ich, war bei meiner Flucht aber noch viel zu benommen und langsam, während der Baum fiel und mich unter seinem Gewicht begrub...

*

Viele Skeptiker glauben nicht an so etwas wie Zufälligkeiten. Sie führen diese Begebenheiten auf ein Zusammenspiel aus Ursache und Wirkung zurück. Andere glauben an Fatalismus; halten das Schicksal für einen Ränkeschmied und schreiben ihm einzig und allein die Ereignisse zu. In diesem Fall möge jeder selbst entscheiden, welcher listige Gott, oder Teufel, da seine Finger im Spiel hatte. Unweit der Absturzstelle, öffnete sich ein blau gleißendes Portal und Molly Flannigan trat daraus hervor. Zuerst checkte sie die Lage. Suchend sah sie sich nach ihrer Begleiterin um.

»Esther? Pssst! Esther? Wo bist du?«, flüsterte sie verhalten. Man konnte nie wissen, was einen erwartete. »Und wo zum Teufel, ist meine verdammte Armbanduhr?«, fragte sie in die dunkle Nacht. Nun sah sie sich vor eine unerwartete Situation gestellt. Eigentlich müsste Esther bei ihr sein. Nur war die kleine Vampirin bisher noch nicht angekommen. »Verdammt, ihr würde ich es zutrauen, die falsche Abbiegung genommen zu haben, aber das ist nicht möglich!«, sprach sich Molly ein wenig Mut zu. Sie verharrte noch eine Weile, in der Hoffnung, Esther müsse in kürzester Zeit erscheinen. Doch als Molly sich umblickte, war nirgendwo ein Portal, geschweige denn, eine Esther zu sehen. Stattdessen eine Verwüstung, nahezu apokalyptischem Ausmaßes. Die junge Frau näherte sich dem Krater. Um sie herum knisterten brennende Zweige, die ihr auf den Kopf zu stürzen drohten. »Ragnor?«, fragte sie leise, horchte und hoffte, - doch nichts und niemand erwiderte ihre Frage. Molly kletterte über einen umgefallenen Baum und begann vorsichtig den Abstieg in den Krater. »Jessas, das sieht aus, als hätte er eine verflixt harte Landung gehabt. Hoffentlich ist der Kerl nicht verglüht!« Und während sie sich im Krater aufhielt, schlichen sich zwei dunkle Schatten an sie heran.

»Hvem er det? Hei, jente! Hva gjør du her?«, fragte eine Stimme über ihr.

»Was für ein Ding?«, keifte Molly nach oben. »Wer spricht da? Los, zeig dich, ich bin bewaffnet und gefährlich!«, trug sie ein wenig zu dick auf. Als Antwort erklang unverschämtes Gelächter im Duett.

»Du bist nicht nur unverschämt, sondern auch noch Engländerin, wie? So einen komischen Dialekt hörte ich noch nie!«, lachte der eine Kerl und schaute über den Kraterrand. Sein Haar war blond wie Stroh, der Bart hingegen rötlich. »Und vom Himmel bist du auch noch gefallen! Wir sahen einen Kometen. Wenn du das widerlegen willst, musst du uns schon dein Boot zeigen, mit dem du hierher kamst, Sternenmädchen!«

»Ich bin keine Engländerin, sondern habe irische Wurzeln!«, stellte sie klar. »Auch noch Forderungen stellen, oder was? Komm runter, und ich werde dir zeigen, wie du Sterne siehst!«, ging Molly weiter in die Defensive. Genau, Defensive - nur dass sie eher offensiv anmutete. Auf so eine Konfrontation war das Gothic-Girl nicht vorbereitet. Ihr und Esthers eigentlicher Plan sah vor, zuerst die Gegend zu sondieren, Ragnor zu finden und ihn wieder zurückzuholen. Dass sie auf ungepflegte, bärtige Waldschrate treffen würde, überforderte, ja verängstige Molly ein bisschen. Sie hörte schon viel über diese Art von Menschenschlag, und beabsichtigte nicht mit ihm in näheren Kontakt zu treten. Es befiel sie eine schreckliche Angst, doch diese kanalisierte sich in Wut. Wut, weil sie sich so schrecklich wehrlos fühlte. Doch sie wollte sich keineswegs in die Opferrolle fügen. Das sagte ihre psychologische Weitsicht. Zeige niemandem deine Angst. Wehre dich!

Ein zweiter, ebenso mit Haaren Zugewachsener, zeigte sich am Kraterrand. Der obligatorische, zweite Mitlacher. Vor ihm gruselte es Molly mehr, als vor seinem Begleiter. Seine Behaarung war eher brünett, schäferhundfarben, schoss es ihr durch den Kopf. Seine Visage zierte eine Narbe, die von der Stirn schräg über das restliche, untere Gesicht verlief. Seine verschlagenen, hellblauen Augen funkelten amüsiert. Sie beunruhigten Molly mehr als die fürchterliche Narbe, und ihre Nerven schlugen Alarm.

»Dich hat wohl der Jarl geschickt, um zu spionieren?«, fragte der Brünette, mit drohendem Unterton.

»Wer? Ich kenne niemanden mit Namen Jarl, nur Jarlsberg, aber das ist ein Käse!«, pampte Molly zurück.

Der Narbige quittierte diese Aussage mit einem verdutzten Gesicht, besann sich jedoch schnell wieder darauf, weiterhin den unerschockenen Schurken zu spielen.»Mich juckt´s im Schritt! Was meinst du Hjálmarr, ob sie zwischen den Beinen genauso heiß ist, wie ihr Temperament es vorgibt?«, fragte Narbengesicht. Der blonde Zottel zuckte lediglich mit den Achseln. »Wenn es dich juckt, sind das deine Filzläuse. Wenn du meinst, ihr nahe treten zu müssen, probiere es einfach aus; aber ich an deiner Stelle, würde bei dieser Hexe sehr vorsichtig sein, Stígandr!« Stígandr umkreiste den Krater, kletterte geschickt über einen umgefallenen Baum und begab sich in die Schneise. So versperrte er Molly den Fluchtweg. Allerdings dachte Molly nicht an Flucht. Sie wollte die Kraterwand nicht empor klettern, weil sie dabei den Kerl im Rücken hätte. Niemand sollte der Gefahr den Rücken zukehren. Sie balancierte sich aus und stemmte die Beine in den Boden, damit sie einen festen Stand bekam. Der Haarige mit Namen Stígandr, rückte immer näher. Und es grauste Molly, als er hämisch grinste. »Komm mein kleines Vögelchen! Wenn du nett zu mir bist, passiert dir nichts!«, schmeichelte er mit klebriger Stimme. Der jungen Frau drehte sich beinahe der Magen um. Je näher er kam, desto größer und bedrohlicher erschien der Kerl.

Molly ließ ihn fast auf Armeslänge herankommen. Daraufhin bewegte sie blitzschnell ihre Hand. Etwas blitzte auf.

»Ahhhh!... Ha, ha, ha!«, lachte ihr Peiniger. »Hjálmarr! Guck dir das an! Das Biest hat mir ein Messer ins Bein gerammt!«

»Ahahaha! Ich sagte doch, du sollst bei ihr vorsichtig sein. Wahahaha!«, grölte Hjálmarr lachend vom Kraterrand herunter und klopfte sich dabei auf die Schenkel.

»Wie seid ihr denn drauf?«, fauchte Molly. »Ich ramme dir ein Messer ins Bein, und du lachst auch noch darüber?«

»Klar, weil du dumme Gans, das Messer stecken lassen hast! Womit willst du dich jetzt wehren?«, fragte der Narbige, zog das Messer aus seinem Bein, wischte die Klinge an seiner Hose ab und verstaute das Schneidwerkzeug hinten in seinem Gürtel.

Molly überlegte. Das war in der Tat eine ausgesprochen interessante Frage.

»Probier´ es doch aus! Vielleicht habe ich ein zweites Messer! Komm ruhig näher, ich schneide dir deinen kleinen Schwanz ab!«, knurrte sie gereizt.

»Los, Hjálmarr! Lach nicht so dämlich, sondern hilf mir!«, rief er zu seinem Kumpel empor. Der schien es nicht eilig zu haben, kletterte über den gefällten Baum und trottete gemütlich zu Stígandr hinunter. »Ehrlich, Mann! Du brauchst meine Hilfe, um sie zu nehmen? Schlag den Tryggvason! Das darfst du echt niemandem weitererzählen!«, kicherte er kopfschüttelnd. »Was soll ich tun?«, fragte er sachlich.

»Halt diese Wildkatze einfach nur fest, klar?«, erklärte Stígandr genervt. Recht sorglos ging Hjálmarr auf Molly zu, um sie von hinten zu packen und festzuhalten. Nur kam er nicht dorthin. Stattdessen traf ihn ihr Stiefel in die empfindlichen Teile.

»So! Das hast du jetzt davon. Das war mein Stiefel, Freundchen! Der hat Stahlkappen«, erklärte Molly befriedigt. »Diesen Trick habe ich von meiner Freundin Trixie! Da soll noch jemand behaupten, es sei unnütz, wenn Frauen über Schuhe reden.«

Der Blonde ging stöhnend in die Knie und verdrehte dabei die Augen. Er war nicht mehr in der Lage, einen weiteren Ton von sich zu geben. Die Stille dehnte sich aus, nur Hjálmarrs Atem, der in Stößen ging, durchschnitt sie. Dann sagte er gepresst: »Wir sollten die Furie lieber ins Dorf bringen... Es ist ohnehin besser, denn du blutest wie eine angestochene Sau und mir ist ebenfalls die Lust vergangen... Wir sollten das Sternenmädchen als Preis ausloben, du weißt schon, für den Wettkampf. Soll sich jemand anderes mit diesem Weib herumärgern! Wer sie gewinnt, kann sie behalten und zur Frau nehmen, oder als Sklavin verkaufen.«

»Da gebe ich dir recht! Schau ihre zierlichen Hände. Ich wette, damit hat sie niemals wirklich hart gearbeitet. Mit solch kleinen Händen kommt sie prima beim Putzen in die Ecken!«, lachte Stígandr.

»Einspruch! Ich gehöre schon zu jemanden! Und noch etwas: Hände betrachten bringt Streit«, bemängelte Molly, der die Aussicht keineswegs zusagte, an einen verlausten Macker weitergereicht zu werden.

»Hör mal, Mädchen!«, widersprach Hjálmarr, der sich mühsam wieder auf die Beine rappelte. »Du trägst keine Haube, also bist du noch nicht vermählt! Klar? Und wenn, wäre es uns auch egal!«

»Was für eine Haube?«, fragte sie barsch.

Ihre Frage wurde jedoch ignoriert. »Schweig still!«, keifte der Brünette stattdessen angepisst. »Oder, wir opfern dich den Göttern!«

Blondie wandte sich an seinen blutenden Kumpel: »Stíggi? Du tar til høyre. Jeg tar til venstre!«

»Jetzt redet doch nicht schon wieder so ein Kauderwelsch! Ich verstehe nichts!«, beschwerte sie sich bitterlich. Doch ehe Molly einen weiteren Ton von sich geben konnte, packte der Brünette sie unter dem rechten Arm, der Blonde sie links; gemeinsam hoben sie die Verblüffte einfach an, als wäre sie schwerelos. »Hey! Lasst mich runter!«, keifte sie zappelnd, während sich Stígandr und Hjálmarr in ihrer Muttersprache unterhielten, als gäbe es Molly überhaupt nicht. Mit der Zeternden zwischen sich, stiefelten sie aus der Schneise. Nebenbei traten sie ein paar Feuer aus. All das Fauchen, Zappeln und Drohen seitens Molly, schien die beiden Nordmänner nicht im Geringsten zu beeindrucken...

Die Zeit mag Wunden heilen, aber sie ist eine miserable Kosmetikerin.

(Mark Twain)

Ambrosius Pistillum, der Leiter der Organisation »Salomons Ring«, saß in seinem Büro und litt regelrecht unter dem Gewicht der Verantwortung, die auf seinen Schultern lastete. Im Sommer letzten Jahres übernahm Ambrosius den Posten seines Vorgängers, Sal Ormond. Dieser quittierte den Dienst, weil er sich ausgebrannt fühlte und befürchtete, gänzlich den Überblick verloren zu haben. Zu allem Überfluss bekam Sal eine Identitätskrise; und wie sich herausstellte, war er ein Vampir. Allerdings einer der humanen Sorte. Als hätte Ambrosius es nicht schon vorher geahnt. Jedenfalls outete sich Salvatore Ormond ein wenig später als Cornelius del Monte, einem über tausendjährigen Vampir. Warum Cornelius es ihm nie vorher sagte, blieb ihm nach wie vor ein Rätsel. Ambrosius dachte, er und Sal, alias Cornelius, wären so etwas wie alte Freunde. Jemand, der tagtäglich mit Orks, Ogern, Zentauren, Zyklopen, Engeln, Dschinns, Dämonen, Kobolden und Gespenstern zu tun hatte, konnte wirklich nichts mehr schockieren.

Ansonsten sah sich Ambrosius jeder Situation gewachsen. Bei ihm handelt es sich keinesfalls um einen normalen Menschen, sondern einen Magier der Hohen Schule. Er machte um sein wahres Alter mindestens genauso einen Hehl, wie zuvor schon Salvatore Ormond. Er fühlte sich immer ein wenig geschmeichelt, wenn jemand erwähnte, er sähe dem Schauspieler Peter Cushing ähnlich. Nur im Moment wirkte er alt und abgehärmt und ihm war eher danach, den Kopf tief in den Sand zu stecken. Diese vertrackte Situation war größer als die Summe ihrer Teile.

Er sehnte sich zurück zu den alten Zeiten, wo er einem eher gelangweilten Haufen Schülern, die hohe Kunst der Magie näher zu bringen beabsichtigte. Zumindest konnte er damals noch von so etwas wie Freizeit sprechen, wenn er nach getaner Vorlesung das Auditorium verließ. Doch in seiner momentanen Position, fühlte er sich zurzeit wie in einer nicht enden wollenden Tretmühle.

Sein Handy riss ihn klingelnd aus den Tagträumereien - was den Magus zusammenfahren ließ. Dabei stieß er mit dem Ellenbogen den Kaffeebecher um, was wiederum sein zahmes Stinktier, Edward Mullen, auf den Plan rief. Wie ein Dieb in der Nacht, pirschte das Tier unter seinen Schreibtisch, wo es geduldig im Schatten verharrte.

Fluchend wischte Ambrosius einhändig die Kaffeelache mit einem Wust Kleenex-Tüchern vom Tisch, während er mit der anderen Hand das wild rotierende Handy ergriff; abermals fluchend die Anzeige auf dem Display ablas und sich alles in ihm sträubte, ausgerechnet dieses Gespräch entgegenzunehmen.

Zu seinen Füßen leckte das kleine Stinktier gierig den herabtropfenden Kaffee auf.

»Ja? Hier Ambrosius, was gibt´s?«, fragte der Magus vorsichtig.

»Was ist los mit dir? Ich bin´s Cornelius. Wo brennt´s? Du meine Güte, ich bin echt beliebt, weil du und deine Sekretärin mich mindestens zwölfmal zu erreichen versuchtet. Das muss schon etwas Dringliches sein. Während des Fluges war mein Handy ausgeschaltet«, entschuldigte er sich gleich darauf.

»Tut mir leid. Ich erfuhr erst im Nachhinein, dass du dich im Urlaub befindest. Und das noch nicht mal allein, du alter Schwerenöter!«, neckte Ambrosius zurück.

»Äh, ja... Nachdem die Verhandlung in Oslo platzte, beschloss ich, einen Tag eher nach New York zu fliegen. Während meiner Australienreise habe ich jemanden kennengelernt. Sie ist unglaublich... Äh, aber das steht jetzt nicht zur Debatte. Sag, wo drückt der Schuh?«

Dem Magus lief es eiskalt den Rücken hinunter. »Wie schön für dich, das freut mich. Ähem... Ja, eigentlich hat sich diese Sache von selbst erledigt...«, wiegelte er ab.

»Ach, komm schon, Ambrosius! Mach mir nichts vor. Ich kann es an deiner Stimme hören, dass es so nicht der Fall ist. Sag mal, weißt du eigentlich, wo sich Esther herumtreibt? Sie ist telefonisch nicht zu erreichen, niemand weiß wo sich das Mädel aufhält, und das Flüstern scheint über diese weite Distanz nicht zu funktionieren.«

Ambrosius bekam zusätzlich eine Kopfgänsehaut... »Um ganz ehrlich zu sein, es ist etwas Schlimmes passiert. Es geht um Ragnor...«

»Du meine Güte! Er ist doch hoffentlich nicht betrunken Auto gefahren, oder?«, stöhnte Connie entsetzt.

»Nein, es ist noch viel schlimmer. Soweit wir die Vorkommnisse rekonstruieren konnten, entwendete er mit einem Taschenspielertrick Simons Ausweis, schlich im Stealth-Modus in Simons Labor und wollte mit Hilfe des Teleporters, durch ein Zeitportal in die Vergangenheit reisen. Genauer gesagt, nach Høy Øya, um Amandas Tod zu verhindern. Leider Gottes, hat er das Gerät nicht korrekt bedient...«

»Verflucht! Seit Godfrey an einer Quecksilbervergiftung in Versailles starb, ist Ragnor mein einziger noch existierender Blutsbruder und liegt mir wirklich am Herzen. Aber wenn er Scheiße baut, dann richtig! In dieser Beziehung ist der Kerl ein echtes Ausnahmetalent. Wie konnte er die Wachen vor dem Labor überwinden? Wurde er im Gerät gebraten? Was passierte mit ihm?«, fragte Cornelius beunruhigt, während Pistillum mit einem Gefühl akuter Atemnot kämpfte. Mit zittrigen Fingern zog er sein Asthma-Spray aus der Jackentasche und inhalierte vorsorglich. Dieser Vorgang gab ihm die Zeit, seine Antwort etwas genauer zu überdenken, ehe er sie formulierte.

»Er überrumpelte die Wachen, indem er sich einen Nano-Anzug mit Licht beugender Fähigkeit anzog, dazu fanden wir in seinem Büro eine leere Phiole, die dein Assistent Wilbur, als einen deiner Unsichtbarkeits-Tränke identifizierte.«, erläuterte der Magus. »Den hat Ragnor dir wohl stibitzt. Die Leute vom Sicherheitsdienst sagten aus, sie hätten niemanden nahen sehen. Letztendlich wissen nicht genau, was mit Ragnor danach passierte, er verschwand durchs Portal. Der Wappler war definitiv wieder einmal kaputt. Simon erkannte es an dem typischen Geräusch. Na und? Wenn Ragnor gebraten wurde, machte es ihm nichts aus. Er ist feuerfest. Das Problem liegt woanders.«

»Dieser Halunke, er hat mich schon wieder bestohlen! Ach ja, und was wäre das besagte Problem? Sag mal, wieso habe ich das Gefühl, ich müsste dir jeden Brocken einzeln aus der Nase ziehen?«, insistierte Cornelius leicht gereizt.

»Es ist zum Auswachsen! Ragnor ist in eine völlig falsche Zeit geraten und das ohne Rückfahrkarte! Und du weißt, dass ich in Zugzwang geriet, weil wir alles unternehmen müssen, um unsere Mitarbeiter unbeschadet zurückzubekommen. Logischerweise gefährde ich dann abermals das Leben eines anderen Mitarbeiters«, legte Ambrosius die Situation dar.

»Das bedeutet, du hast nichts unternommen? Wie weit hat Ragnor die von ihm angestrebte Zeit verfehlt?«, hakte Connie nach.

»Sagen wir es mal so, er hat sie um Längen verfehlt. Er befindet sich weit in der Vergangenheit. Zu weit ... Natürlich habe ich etwas unternommen. Wir mussten auf Freiwillige zurückgreifen, denn niemand wollte sich opfern, weil die Zeitreise bisher noch nicht erprobt wurde.«

»Wer?«, drängte Cornelius.

»Molly Flannigan. Plötzlich stand sie im Labor. Anscheinend hat sie einen Riecher dafür, wenn Ragnor in Schwierigkeiten steckt, sie war ja schon immer ganz vernarrt in diesen Burschen. Jedenfalls tauchte sie unerwartet auf und drehte heftig an der Orgel. Sie stellte sich sozusagen selbst wieder als Mitarbeiterin ein.«

»Oh Gott! Das Mädchen ist eine echte Plage! Du hast sie doch nicht allein durch das Portal geschickt, oder?«, fragte Connie besorgt.

»Simon und ich versuchten ihr das Vorhaben auszureden, nun, du kennst Molly, sie gab ums Verrecken nicht nach. Als ich erwähnte, ich dürfe keinen weiteren Mitarbeiter gefährden, kündigte sie sofort wieder, mit der Begründung, ab jetzt keine Mitarbeiterin mehr zu sein. Cornelius, diese Frau ist eine gottverdammte Nervensäge! Simon musste noch den Wappler reparieren und ich versuchte, dich zu finden. Leider ohne Erfolg«, bemerkte Ambrosius.

»Dann ist Molly doch allein durchs Portal?«, tastete er sich vorsichtig voran.

Ambrosius spürte förmlich, wie die Schlinge um seinen Hals ihn zu erwürgen drohte. Er fühlte sich in seine Kindheit zurückversetzt, als sie beim Kindergeburtstag Topfschlagen spielten. Wenn Connie so weitermachte, würde gleich das markante Dengeln des Topfs ertönen. Nur, was er darunter fand, war alles andere als entzückend.

Der coffeingeschwängerte Edward begann unter dem Schreibtisch zu randalieren. Er fand Gefallen daran, seinen eigenen Schwanz zu jagen. Ambrosius verdrehte genervt die Augen und schnippte mit dem Finger. Vor im manifestierte sich ein exotischer Mann, dunkel gekleidet, in Manier eines Geheimagenten. Den Großteil seines Gesichts, verdeckte eine mächtige, schwarze Sonnenbrille, die ihn wie Puck die Stubenfliege aussehen ließ. Er nickte und deutete eine Verbeugung an.

Meine Güte! Bertram hat die Porno-Brille für sich entdeckt!,schoss es Pistillum durch den Kopf. Er deutete mit dem Finger unter den Schreibtisch. Bertram nickte nochmals, nahm das ausgeflippte Stinktier hoch und trug es ins Körbchen. Dann machte der Dschinn eine komplizierte Geste mit der Hand und Edward sah sich überraschenderweise eingesperrt. Bertram warf Pistillum einen fragenden Blick zu. Der Magus schüttelte daraufhin den Kopf und der Dschinn löste sich wieder in Luft auf.

»Ambrosius? Bist du noch da? Was ist los, hast du Handwerker im Büro?«, ertönte Connies Stimme.

»Natürlich bin ich noch da«, schnarrte Pistillum leicht genervt. »Nein, das war Edward, nach einer Überdosis Kaffee. Wo waren wir stehengeblieben? Ach ja. Nein, Molly ging nicht allein. Äh, sie benötigte natürlich jemanden, der über genügend Erfahrung in dieser Epoche verfügt, kräftig genug ist, Feinden Paroli zu bieten und sie freiwillig begleitete. Selbstredend erst, nachdem der Wappler wieder korrekt funktionierte.«

»Harrr! Sag es mir, deine Hinhalte-Taktik zieht bei mir nicht!«, konstatierte Cornelius ungeduldig.

»Auch sie ließ sich nicht umstimmen. Ich betone es nochmals, sie meldete sich freiwillig! Sie meinte, da du nicht zugegen wärst, müsse sie, als deine Vertretung, deinen Platz als Helfer einnehmen. Ich wusste, das ist eine ganz miese Idee!«, seufzte Pistillum.

»Esther? Reden wir etwa von meiner Esther?«, quietschte Cornelius.

»Kennst du denn noch eine andere Esther?«

»Du hast Esther mit Molly auf eine gefährliche Reise geschickt? Ehrlich, nichts für ungut, aber Esther legt sich schon auf die Nase, wenn sie ihren eigenen Schuh zubindet! Warte mal! Das würde bedeuten... Oh Gottogottogott!...«, stammelte Cornelius.

»Was ist? Ist dir der Allmächtige persönlich erschienen?«, fragte Pistillum verwirrt.

»Sagtest du, Simon hätte den Wappler repariert?« Cornelius Stimme rutschte dabei um eine halbe Oktave nach oben.

»Ja, sonst hätten wir sie nicht gehen lassen. Wegen des Grillens. Wieso, was ist?«

»Da ist dir und Simon eindeutig einen schlimmen Denkfehler unterlaufen! Der Wappler verhindert Paradoxe im Raum-Zeit-Gefüge! Esther existierte aber schon damals, also wird sie mit Molly nicht gemeinsam auf Høy Øya eintreffen, sondern an den Ort zurückversetzt, an dem sie sich zu besagter Zeit befand! Sie kann nicht zu einer Zeit, jeweils zweimal existieren!«, erklärte Cornelius die Fakten.

»Ach du liebes Lieschen! Na toll, heute ist mal wieder so ein Tag, an dem man besser im Bett hätte bleiben sollen! Dann ist das Zeitfenster für die Rückkehr viel zu knapp bemessen! Angenommen, Esther hielte sich zurzeit in Südeuropa auf, so kann sie es unmöglich schaffen, rechtzeitig Høy Øya zu erreichen. Dann sitzt sie wiederum dort in der Zeit fest!«, erkannte Ambrosius verzweifelt. Wieder hatte Ragnor durch sein unbedachtes Handeln eine Lawine losgetreten, die niemand wirklich hatte kommen sehen. Pistillum schmeckte Galle und stand kurz vor einerpersönlichenKrise.

»Bist du noch da?«, fragte Cornelius.

»Ich wünschte, ich wäre es nicht! Was soll ich jetzt tun?«

»Leider Gottes sehe ich mich gezwungen, in den nächsten Flieger zu springen und zurückzukommen. Ich werde ebenfalls durchs Zeitportal gehen müssen. Mit neuen Koordinaten, aber sag Simon, er soll sie großzügig berechnen. Wir brauchen mindestens drei Tage, ebenso viele Termine, damit Esther genug Zeit zum Eintrudeln hat.«

»Cornelius, gib mir deine Koordinaten durch, dann können wir dich sofort holen.«

»Nein, nein! Ich will unterwegs nicht auch noch verloren gehen. Gib mir und Simon noch etwas Zeit. Außerdem habe ich hier etwas Wichtiges zu erledigen. Ich bin bald wieder bei euch!«, beendete Cornelius das Gespräch.

Ambrosius, ein Herr der alten Schule, schaute sein Handy an und sagte: »Scheiße!« Danach setzte er sich sofort mit Simon in Verbindung.

*

Cornelius, gerade erst in New York angekommen, warf Cassandra einen traurigen Blick zu. »Es tut mir wirklich leid, ich wäre liebend gern länger geblieben, aber ich muss schon wieder fort. Zuhause läuft die Kacke über.«

»Wie schade. Ich habe Urlaub und könnte eigentlich mal meinen Enkel Dracon besuchen. Darf ich dich begleiten? Wenn du willst, kannst du einen von Gungnirs Fliegern nehmen«, sagte Cassandra und warf dem Vampir einen feurigen Blick zurück.

»Nichts wäre mir lieber, aber ich möchte dich damit nicht belasten... Einen von Gungnirs Fliegern? Du glaubst doch nicht, seine Maschinen wären schneller als die Linienflugzeuge, oder?«

Cassandra lachte rau, dabei entwich ihr ein kleines Rauchwölkchen. »Ach, du bist so süß, ich werde mitkommen. Kennst du die Concorde?«

»Natürlich! Wieso? Hat Gungnir eine?«, fragte Connie verwirrt.

»Nein, aber die ist gegen seinen neuen Fliegertyp eine echt lahme Schnecke. Du kennst ihn doch, er ist ziemlich exzentrisch. Was kauft sich wohl ein sehr reicher Mann, wenn er schon alles hat?«, fragte sie grinsend.

»Etwas, das er noch nicht hat?«, antwortete Connie zögerlich.

»Bingo. Dazu ist der neue Flieger noch energiesparender als gewöhnliche Flugzeuge. Dieses Ding, dieser Star Glider, fliegt schnell wie ein Pfeil durch die Stratosphäre. Du kennst doch Gungnir, er lässt sich nur ungern etwas entgehen. In unserer Branche lautete das Motto: Zeit ist Geld. Deshalb dieses neue Fluggerät. Ein wirklich schönes Spielzeug!«, zwinkerte sie ihm zu.

»Und das würde er mir ohne Zögern geben?«, fragte Cornelius verdattert.

»Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Außerdem hat er ja nicht nur einen davon.«

»Nicht nur einen? Er kann doch nicht in mehreren Maschinen gleichzeitig sitzen!«, merkte Connie irritiert an.

»Das nicht, aber seine Mitarbeiter. Komm, wir fahren zum Flughafen!«, meinte Cassandra. Sie führte Cornelius in die Tiefgarage, wo er in ihrem Wraith Platz nahm, sie selbst geschmeidig hinters Lenkrad glitt und mächtig aufs Gas trat. Es presste Cornelius in den Sitz, wie Teig in ein Waffeleisen, als sie mit einer Beschleunigung von gefühlten 5 G aus dem Gebäude schossen.

»Ach, Cassandra? Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du Gungnir gegenüber Stillschweigen wahren würdest. Ich weiß, es geht um seinen Vater, aber ich will ihn nicht auch noch in diese vertrackte Sache hineinziehen.«

»Kein Problem, Schätzchen. Von mir wird es es nicht erfahren!«

Cornelius war der Drachenfrau sehr dankbar.

*

Ambrosius wäre auch dankbar gewesen, wenn sich ihm nur ein einziger Grund dazu böte. Bisher gab sich das Schicksal ihm gegenüber sehr undankbar und spröde. Ihm wuchsen die Probleme im rasanten Tempo über den Kopf. Zu allem Überfluss, klingelte abermals sein Handy. »Verdammt! Ich hätte dieses blöde Ding einfach ausschalten sollen!«, grummelte er gereizt und nahm das Gespräch an.

»Hallo Ambrosius, hier ist Annie«, ertönte eine reife Stimme. »Sag mal, was ist bei euch nur los? Richte meinem Trottel von Schwiegersohn aus, er soll gefälligst dieses flache Kästchen anmachen, was wir im Allgemeinen Handy nennen! Ragnor wollte mich anrufen und hat es immer noch nicht getan. Kannst du mir sagen, wie die Verhandlung in Oslo gelaufen ist?«

Der Leiter des Rings errötete heftig. Nicht nur, weil er um eine Antwort verlegen war, sondern zusätzlich eine Schwäche für diese energische Frau hegte. Ambrosius nahm bislang seine Arbeit sehr ernst, besaß bis dato ein eher langweiliges und abgeklärtes Gefühlsleben; bis er Annie Ferguson zum ersten Mal sah. Vorher kannte er das Gefühl von Schmetterlingen im Bauch gar nicht. Dieser Magier ist ein seltsamer Mensch. Meistens hochkonzentriert und bei der Sache. Nur in Annies Anwesenheit bemerkte er eine gewisse Unsicherheit, was ihn wiederum noch mehr verunsicherte. »Annie, ich schenke dir lieber gleich reinen Wein ein. Die Verhandlung ist geplatzt. Der Mörder deiner Tochter wurde von einem Dämonen angegriffen und ist seitdem verschwunden. Und glaube mir, ich hege nicht die geringste Hoffnung, ihn jemals wieder auftauchen zu sehen. Daraufhin flog Ragnor zurück in unsere Zentrale«, endete er, und damit auch der Teil des reinen Weins. Er wollte ihr nichts von Ragnors Verschwinden erzählen, Annie und die Kinder mussten in letzter Zeit eine Menge durchmachen. Dr. Dr. Amanda Ferguson, Annies Adoptivtochter, wurde während ihrer Ferien auf der Insel Høy Øya bei einem Bankraub erschossen. Das soll nicht heißen, sie hätte eine Bank ausgeraubt. Nein, sie war zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort und fiel dabei dem hektisch-dilettanten Räuber zum Opfer.

»Bist du dir sicher, dass es wirklich ein Dämon war und kein 2,05m großer Vampir, mit jeder Menge Wut im Bauch?«, hakte Annie nach.

»Selbstverständlich kam mir das in den Sinn, aber ausnahmsweise ist er daran unbeteiligt. Er ist über jeden Verdacht erhaben, hat ein hieb- und stichfestes Alibi. Cornelius war mit ihm zusammen und etwas später, befand sich Ragnor in Polizeigewahrsam. Weil er etwas über den Durst trank und randalierte. Und sollte es sich um einen Auftragsmord handeln, heißt es in diesem Falle ›in dubio pro reo‹, bis alles eindeutig widerlegt werden kann. Wir haben, um den Dämonenvorfall genauer zu untersuchen, ein Team vor Ort entsandt, jedoch bisher noch keine stichhaltige Ergebnisse«, erklärte Pistillum stoisch.

»Das sind wieder einmal ganz entzückende Neuigkeiten! Selbst wenn man ihn nicht aus den Augen lässt, macht er Unfug! Was ist nur wieder in ihn gefahren? Nun, das erklärt längst nicht, wieso er sich bei mir und den Kindern nicht meldet. Woher sollen wir wissen, wann er ankommt und ihn vom Flughafen abholen sollen?«, diagnostizierte Annie.

Krampfhaft überlegte Ambrosius, welche Ausrede er Annie präsentieren könnte. Zu dumm! Jetzt muss ich schon für Ragnor lügen! Groll stieg in ihm hoch. »Annie, bei uns geht es mal wieder drunter und drüber. Wir sind momentan ziemlich unterbesetzt, du weißt, Urlaubszeit und so...«

Schweigen in der Leitung. Pistillum lauschte gebannt und hörte, wie Annie tief Luft schnappte, um zum Gegenschlag auszuholen: »Du willst doch nicht damit andeuten, du hättest Ragnor auf eine Mission geschickt?«, keifte sie stocksauer.

Pistillum vernahm erleichtert, dass Annie ihm die beste Ausflucht lieferte, auf die er selbst nicht so schnell gekommen wäre. Jetzt hatte er einen Grund zur Dankbarkeit.

»Annie? Beruhige dich! Er bekommt die Tage gutgeschrieben und hintenan gehängt. Und du musst nicht befürchten, es könnte etwas Gefährliches sein. Nur eine Observation. Du weißt doch, während einer Operation dürfen keine Kontakte nach außen gehen. Also gedulde dich noch etwas. In ein paar Tagen ist er wieder bei euch!«, wiegelte Ambrosius ab.

»Toll, wirklich toll! Er hätte wenigstens Bescheid sagen können. Ihr großen Jungs nehmt euch immer viel zu wichtig! Und der Schwarze Peter wird mir wieder untergeschoben, weil ich es den Kindern schonend beibringen muss. Sie werden sehr enttäuscht sein! Gut, dann habe ich wenigstens noch ein paar Tage meine Ruhe, ehe Herr Sauertopf wieder auftaucht!«, fauchte Annie ungehalten und beendete das Gespräch.

Ambrosius stierte noch immer in sein Handy, schaltete es gänzlich ab und ging mit sich ins Gericht, ob er weiterhin riskieren sollte, mit dem Feuer zu spielen. Die Antwort blieb er sich schuldig. Stattdessen griff er zum Telefonhörer: »Ägidia? Bitte keine Anrufe mehr durchstellen!«

»Hätte ich sowieso nicht getan!«, keifte die Orkfrau zurück. »Ich habe nämlich schon längst Feierabend!«

Ein Kopf ohne Gedächtnis ist eine Festung ohne Besatzung.

(Napoleon Bonaparte)

Der Morgen graute, - und mir vor ihm. Mein Kopf schmerzte fürchterlich! Ich sollte endlich mal mit der elendigen Sauferei aufhören! Mein Schädel bestand offenbar aus Brei und meine Knochen lösten sich auf; zu allem Übel nahm ich, - als wollten die Götter mich verspotten - Tannenduft wahr. Ist denn schon wieder Weihnachten?, schoss es mir durch die Synapsen. Ich fühlte mich, als sei eine ganze Kompanie auf mir herum marschiert. Da war doch was... Ach, ja... Meine Mission!

»Ich sollte nicht hier sein!«, krächzte ich. »Das fühlt sich nicht richtig an!«

… Meine Fresse! Ich sprach schon mit mir selbst! Folglich musste ich verrückt sein...

Diese Mission... Mission... tja... Nur wollte mir ums Verrecken nicht einfallen, was das für eine dringliche Aufgabe war. Die Windungen meines Hirns waren so glatt, wie der Hintern eines Neugeborenen. Und anscheinend hatte ich nicht nur gesoffen, sondern obendrein Strip-Poker gespielt. Verdammt! Und verloren! Mein Körper juckte grauenvoll, Tannennadeln stachen mir ins Fleisch. Was war nur mit mir geschehen? Schon häufig erlebte ich Blackouts, aber dieser hier, war ziemlich heftig. Mit der Zunge fuhr ich über meine Zähne und schmatzte.

»Ausgeschlossen, ich habe nichts getrunken! Außerdem trüge ich jetzt doppelt so viel Kleidung, ich pokere ausgezeichnet, glaube ich jedenfalls. Nein, es muss eine andere Erklärung dafür geben. Jemand hat mich ausgeraubt! Ja, so wird´s gewesen sein. Hi, hi! Gut, dass wir mal darüber gesprochen haben!«, kicherte ich in mich hinein.

In der Tat, ja, ausgeraubt, denn ich hatte rein gar nichts mehr bei mir. Nicht einmal Stiefel hatten diese gemeinen Strauchdiebe mir gelassen. Sichtlich verwirrt, versuchte ich meine Gedanken zu ordnen.

Wer war dieser seltsame einäugige Kerl, mit dem blauen Schlapphut, der lachend und kopfschüttelnd über mich hinweg stieg? Offensichtlich eine Halluzination, oder der hiesige genius loci.

Gezeter, daran glaubte ich mich genaustens zu erinnern. Nur war ich mir nicht sicher, ob das ein bleischwerer Traum, oder Realität war. Die Stimme kam mir jedoch entfernt bekannt vor. Zumindest erinnerte sich mein Schmerzgedächtnis an sie. Die Stimme gehörte einem Mädchen, einem sehr hübschen dazu, dessen Name mir nichtsdestotrotz entfallen war. Schlimm, mein Namensgedächtnis ist lausig! Wenn jemand etwas über meine Mission wusste, dann diese junge Frau. Klarer Fall, ich sollte ihr folgen! Zuerst musste ich von diesem elendigen und äußerst anhänglichen Baum loskommen.

Mühsam drückte ich die Kiefer zur Seite und kroch drunter hervor. Etwas Warmes rann über meine rechte Schläfe. Als ich das warme Nass abwischte, benetzte Blut meine Fingerkuppen. Kopfwunden bluten fürchterlich.

Schnell machte ich mir eine geistige Notiz: Bei Sturm niemals nackt und besoffen durch den Wald laufen!

Gewissermaßen sah dieser Flecken Erde nach dem Ergebnis eines Unwetters aus. Neben mir ein Krater, der wohl von einem Blitzeinschlag herrührte; überall drumherum, umgestürzte und angebrannte Bäume. Ich versuchte mir selbst einen Reim darauf machen und vermutete, dass etwas ziemlich Schweres während dieses Ereignisses auf meinen Kopf gestürzt sein musste. Dabei war ich mir nicht einmal sicher, ob es nur ein Baum, oder die Keule des Räubers gewesen war. Mein gesamter Körper war schmutzig, geschunden, obendrein mit Schnitt- und Schürfwunden übersät.

»Menssana in corpore sano!Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper? Das dürfte in diesem Falle wohl nicht zutreffen!«, kicherte ich vor mich hin. »Woher weiß ich das eigentlich so genau?«, bemerkte ich dazu.

Auf einem Ast saßen ein paar Raben, die mich spottend mit ihrem Krächzen ärgerten.

»Ach, haltet eure verdammten Schnäbel!«, keifte ich und warf einen Stein, traf jedoch nichts und niemanden. Das Wurfgeschoss verfehlte die schwarzen Punkte und plumpste irgendwo ungeschickt in die Pampa. Die Raben lachten, - es war genaugenommen lächerlich. Mein Wurf erinnerte an den eines kleinen Kindes, das so etwas zum ersten Mal ausprobierte. Wie gesagt, ein sehr kleines Kind.

Taumelnd kam ich gänzlich auf die Beine und wankte vorwärts. Neugierig, meinen Blick fokussierend, - denn ich sah immer noch sehr unscharf - versuchte ich das ganze Ausmaß der Verwüstung zu erfassen. In der Vertiefung erkannte ich Fußspuren. Zwei kleine und vier große. Also war es mitnichten reine Einbildung gewesen! Um das Mädchen zu finden, musste ich lediglich dieser Spur folgen. Seltsamerweise verschwanden die kleinen Fußabdrücke, die vier größeren vertieften sich wiederum. Mein Hirn arbeitete krampfhaft. Sie trugen sie davon! Ja, so wird es gewesen sein!

Einer der Träger war unverkennbar verletzt, er zog ein Bein nach, so wie ich den Spuren entnehmen konnte...

Während ich am Krater verharrend, alles überdachte, raschelte hinter mir etwas im Gebüsch und ein Zweig knackte, gleich so, als sei eine Stiefelsohle drauf getreten. Irgendetwas in mir schlug Alarm. Schnell pirschte ich gebückt im großen Bogen davon, kroch durch das Dickicht, erklomm in Windeseile einen stabilen Baum und verschaffte mir den Überblick.

… Himmel! Welch seltsames Bild mochte sich einem außenstehenden Beobachter da wohl zeigen? Ein schmutziger, nackter Mann auf einem Baum...

Beinahe hätte ich laut gekichert, aber der Umstand, dass jemand heimlich und mit nicht lauteren Absichten durch das Gebüsch schlich, zog meine ganze Aufmerksamkeit zurück in geordnete Bahnen. Wenn jemand so seltsam durch das Dickicht pirschte, führte er garantiert nichts Gutes im Schilde. Und dabei war nicht von mir die Rede! Vielleicht erwischte ich sogar den Dieb, der mir mein Hab und Gut stahl.

Der Heimlichtuer im Gebüsch war, im Gegensatz zu mir, bis an die Zähne bewaffnet. Mit der linken Hand transportierte er ein kleines Kästchen, sein Schwert umklammerte er rechts; die Armbrust war auf seinem Rücken befestigt. In seinem Gürtel steckte ein Messer und über der Schulter hing ein Beutel mit... mit Proviant?

All das nahm ich in Sekundenbruchteilen wahr.

Leise und zielstrebig kam der Strolch voran. Auf mich machte er den Eindruck, als spähe er jemanden, oder etwas aus. Was beabsichtigte der Schleicher dort unten? Dieses Treiben hätte eine geraume Weile so weitergehen können, wäre es nicht zu einem unschönen Zwischenfall gekommen, der meine Tarnung unvorhergesehen auffliegen ließ. Es ist schon fast peinlich, das zu erwähnen. Mein Magen knurrte wie ein gereizter Polarbär. - Ein böser, verletzter und sehr schlecht gelaunter Polarbär.

Pirscher sah zu mir auf, fluchte und griff hektisch nach der Armbrust. Umständlich fummelte er daran herum und versuchte sie zu spannen. Wieso nahm der Idiot zur Verteidigung, nicht einfach auf die Schnelle das Schwert? Schließlich war ich unbewaffnet und nackt. Mit Pfeil und Bogen wäre er ohnehin in diesem Fall besser bedient gewesen.

Leider spannte der Strauchdieb die Armbrust schneller als gedacht. Gekonnt visierte er mich an und schoss.

»Nein!«, riss ich meine rechte Hand aus reinem Reflex hoch, um meinen Kopf zu schützen, den er eindeutig als Ziel auserwählte. Jede Sekunde erwartete ich die Schmerzen, die der Einschlag des Bolzen verursachen sollte. Die Zeit schien sich auszudehnen...

...Nur kam der Bolzen bei mir nicht an. Erstaunt registrierte ich, wie das Geschoss kurz vor meiner Hand, an etwas Unsichtbaren abprallte. Möglicherweise traf der Pfeil einen Ast, nur fand ich nirgends eine Schramme in der Rinde. Logischerweise wäre der Bolzen nicht abgeprallt, sondern darin steckengeblieben. Fragend glotzte ich meine Hand an. Auch mein Feind sah zuerst verwundert auf meine Pranke, dann auf die Armbrust, die er erneut geschwinde zu laden versuchte. Falls er der Annahme nachgab, alles Gute käme von oben, blieb ihm keine Zeit übrig, seine Meinung zu revidieren.

Als ich ihm grollend ins Kreuz sprang, vernahm ich, wie seine Wirbel laut krachend zu Bruch gingen. Das war gar nicht nett anzuhören und obendrein ungesund. Jedenfalls für ihn. Eins war mir klar: Lieber sollte er dran glauben, als ein nackter, unbewaffneter Mann. Und unter uns: Eigentlich bestand gar nicht die Absicht meinerseits, ihm so derb weh zu tun; betrachtet es eher als Kollateralschaden.

Nebenbei fragte ich mich, ob dies völlig normal sei, dass ein ausgewachsener, nicht gerade leichter Mann, behände wie ein Tier, Bäume hinaufklettern konnte. Nachdenklich betrachtete ich meine Hände, berührte den Baum und als ich mich daran festzuklammern versuchte, tat sich etwas sehr Merkwürdiges mit meinen Fingernägeln... Sie wuchsen nicht aus dem Nagelbett, sondern an der Nagelplatte selbst, wurden dort länger und spitzer... Wie Krallen!... Ein wenig fürchtete ich mich vor mir selbst.

»Himmel! Was ist das denn!?«, reagierte ich bestürzt, ließ den Baum los und die Nägel schoben sich wieder zurück.

Diese Absonderlichkeit musste ich erst mal verdauen.

Unentschlossen stand ich vor dem Niedergestreckten. Dennoch konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, meine frisch gemachte Beute zu filzen. Er führte vieles mit sich, was mir von Nutzen sein konnte. Kleidung, sei nur mal so als Beispiel genannt. Waffen... und Nahrung! Mir war, als müsste ich des Hungers sterben. Neugierig ging ich in die Hocke und untersuchte seinen Beutel: Brot, Käse, Schinken und einen halben Ring geräucherter Wurst. Dazu ein Trinkbeutel mit verdünntem Wein.

Abermals knurrte mein Magen unbarmherzig. Dieser Hunger, er schmerzte regelrecht! Ach, was machte es schon? Der Bursche brauchte den Proviant ohnehin nicht mehr. Hurtig rupfte ich das Messer von seinem Gürtel und schnitt mehrere Scheiben vom Brot ab; dazu gönnte ich mir großzügige Portionen Wurst und Käse. Mit unbändigem Appetit stopfte ich mir alles in den Mund, kaute, schluckte und goss vom Wein hinterher, damit es besser rutschte. Einfach lecker!

Kurz spielte ich mit dem Gedanken, noch vom Schinken zu kosten, als mein Magen zu rumpeln begann und mir schrecklich flau wurde. Leider war das unheilvolle Rumpeln nur der Anfang. Danach begann er sich wild zu drehen, wobei mir der kalte Schweiß aus allen Poren trat. Und dann kamen wieder diese Schmerzen! Einfach grauenhaft!

Vom Leid geplagt, krümmte ich mich, rollte herum und krabbelte zuletzt auf allen Vieren umher. Mein Hirn funkte einen kalten Stich ins Rückenmark, woraufhin ich mich in einem eruptiven Schwall erbrach. Mein geschundener Körper wirkte hinterher geradezu erleichtert, den ärgerlichen Mageninhalt losgeworden zu sein. Nur mein Geist machte sich unsägliche Sorgen.

»Oh, verdammt! Entweder steht es schlimmer um mich als gedacht, oder der Fraß ist vergiftet! Aber das macht doch überhaupt keinen Sinn! Wieso sollte jemand giftige Nahrung mit sich herumtragen?«, keuchte ich ermattet.

Kaum kehrte Ruhe in meinen Magen, überkam mich wieder eine überwältigende Hungerattacke. Ganz wie es ihm beliebte, schien mein Bauch böse Streiche mit mir spielen zu wollen.

»Nein, das mit dem Brot und Käse, sollte ich definitiv lassen!« Zittrig trank ich einen Schluck Wein. »Das ist besser! Aber ich habe immer noch diesen bestialischen Hunger! Argh! Und er tut so weh!«, jammerte ich wie ein kleines Kind und trank abermals vom Wein, in der Hoffnung etwas Linderung dadurch zu erfahren.

Neben mir ertönte ein leises Stöhnen, das mich unerwartet eiskalt erwischte. Daraufhin verschluckte ich mich heftig und der Trinkbeutel drohte zu entgleiten. Als ich mich wieder gefasst hatte, bemerkte ich, wie der Fremde leise jammerte und stöhnte. Dabei sah er mich bittend und zugleich verängstigt an. Allem Anschein nach, plagten ihn große Schmerzen. Sein Gesicht war wachsbleich. Nachdem ich mich nicht weiter rührte, drehte er sein Antlitz schmerzverzerrt weg und versank wieder in Bewusstlosigkeit. Und dann geschah etwas Seltsames... Seine Halsschlagader zeigte deutlich den Puls, wenn auch nicht sonderlich stark. Sie hob und senkte sich. Dieser Anblick war dermaßen faszinierend, dass er mich gänzlich in seinen Bann zog. Sogar einen Herzschlag glaubte ich zu hören. Es war mir nicht möglich, meine Augen von dem pulsierenden Hals abzuwenden. Dabei randalierte mein Magen wie ein wild gewordenes Tier und forderte unverzüglich Nahrung. Jede Zelle meines Leibes verlangte nach Brennstoff. Erst jetzt bemerkte ich, wie mein Körper fiebrig zitterte.

Mir war kalt und heiß zugleich, und dabei dieser alles verzehrende, stets nagende Hunger! Er schwächte meinen Körper und schärfte meine Sinne. Ein animalisches Knurren entwich meiner Kehle. Ehe ich registrierte, was vor sich ging, schlugen meine Zähne in den Hals des Bewusstlosen. Meine Eckzähne schienen zu wachsen und mein Mund füllte sich mit warmen Blut. Und es war nicht meines. Herrlich, es schmeckte wie Nektar! Nach ein paar Schlucken gab mein Magen endlich Ruhe, allerdings sagte mein Kopf etwas anderes. Ich trank und war nicht in der Lage damit aufzuhören. Schließlich ließ ich satt und zufrieden von meinem leergetrunkenen Opfer ab.

Zwar war ich jetzt endlich gesättigt, doch überkam mich ein Entsetzen ohnegleichen.

»Bei den Göttern! Was habe ich nur getan? Das ist einfach nur grauenvoll! Was ist nur los mit mir? Wer macht denn so etwas Widerliches?!«, wimmerte ich reuevoll. Mich ekelte es vor mir selbst. Und überall dieses Blut! Verwirrt sah ich auf meine Hände und den Rest meines nackten Körpers herab. Dennoch sagte eine innere Stimme, das sei völlig in Ordnung. Trotzdem schien meine Welt völlig aus den Fugen zu geraten.

Angewidert steckte ich mir den Finger in den Hals, um alles wieder aus mir heraus zu bekommen. Nur funktionierte es diesmal nicht. Verwirrt raufte ich mir die Haare. Dabei bemerkte ich, dass meine Kopfwunde völlig verheilt war.

»Das kann unmöglich sein! Kopfwunden bluten sehr intensiv. Kann mir mal jemand verraten, in wessen Albtraum ich geraten bin? Bei Odin! Ich bin ein Monster!«, entwich es mir. »Okay, was gerade passiert ist, daran kann ich nichts mehr ändern...«

Ein Gurren unterbrach unverhofft diesen Disput, den ich lautstark mit mir führte.

»Gibt´s noch ein Dessert, oder was?«, fragte ich in den Wald hinein. Als Antwort ertönte wieder Gurren. Erleichtert, weil sich mir angenehme Ablenkung anbot, betrieb ich Ursachenforschung. Zwischen hochgewachsenem Farnkraut wurde ich fündig. Der kleine Kasten enthielt eine Taube. Den musste mein Widersacher abgestellt haben, als er mich ins Visier seiner Armbrust nahm und zu töten beabsichtigte. Scheu musterte mich der kleine Vogel aus großen Knopfaugen.

»Hey! Kleines! Keine Angst!«, redete ich der Taube beruhigend zu.

… Ja, es mag seltsam anmuten, dass ich mit seinem Herren weniger Mitleid empfand, als mit dem Tier selbst. Selbstverständlich ist dem so, dieser Vogel trug keine Armbrust mit sich herum, womit er auf nackte und augenscheinlich verwirrte Menschen schoss...

Die Taube erweichte mein Herz. So eingesperrt, konnte sie nicht wegfliegen. Käme ein Fuchs vorbei, der Vogel wäre ihm hilflos ausgeliefert und im wahrsten Sinne des Wortes, ein gefundenes Fressen. Es mag absurd klingen, aber ich war der Meinung, die Taube könnte ein Augenzeuge meiner unmenschlichen Tat geworden sein. Gewiss würde sie dieses Trauma bis ans Ende ihrer Tage verfolgen. Behutsam öffnete ich den Käfig und nahm das Täubchen heraus. Dabei befleckten meine blutverschmierten Hände ihr glänzendes Gefieder. Die Erinnerung an meine Schandtat blitzten innerlich vor mir auf und verhöhnten mich.

»Los, hau ab! Flieg nach Hause!«, knurrte ich böse und brach daraufhin in ein beängstigend debiles Gekicher aus. »Flieg Vöglein, flieg!«

Diese irren Geräusche befremdeten mich. Alles drehte sich und war so laut!

Der Vogel nutzte die Gunst der Stunde und schoss pfeilschnell davon. Höchstwahrscheinlich erwies sich das als ein ziemlich dummer Fehler, die Taube so ungeschoren davonfliegen zu lassen. Aber ich war zu verwirrt, um mir Gedanken über die daraus erfolgenden Konsequenzen zu machen.

»Damit ich wieder klar werde, sollte ich etwas völlig Normales tun!«, riet ich mir selbst und rannte dabei fahrig im Kreis herum. »Ja, genau, ich nehme jetzt ein Bad und danach bekleide ich mich. Das erscheint mir vernünftig. Schon die Römer sagten: Sanitas per Aquam - Gesundheit durch Wasser!«

Sofort schritt ich zur Tat. Wasser brauchte ich nicht lange zu suchen. Ganz in der Nähe, ergoss sich ein kalter, klarer Wasserfall über einen Felsvorsprung. Darunter befand sich ein natürliches Bassin. Die Szene mutete an, als hätte ein Architekt dieses Fleckchen Erde für würdig empfunden, sein Kunstwerk zu empfangen. Das Auffangbecken wirkte, als hätte jemand liebevoll die schönsten Farne drumherum gepflanzt. Vorsichtig glitt ich ins Wasser. Die Steine waren, durch den ständigen Abrieb, glatt wie feinster Marmor. Der Wasserstand des Beckens betrug nur Knietiefe. Das Bassin lief ständig über und speiste damit einen Bach, der wahrscheinlich im Meer mündete. Was für eine Verschwendung.

Als ich mich hinsetzte, bemerkte ich verschiedene, warme Stellen im Gestein. Was meine Vermutung bestätigte, dass dieses Becken nicht nur oberirdisch gespeist wurde, denn es dampfte ein wenig in der kalten Luft. Dieses Bad erschien wie das erste angenehme Erlebnis meines Lebens. Das Wasser plätscherte und murmelte, wirkte somit äußerst beruhigend auf meine angekratzte Psyche. Unter dem Wasserfall wusch ich mir das Haar und die Spuren meiner Schandtat ab (frei nach dem Motto: Ich kenne dich zwar nicht, wasche dich aber trotzdem). Wie herrlich kühl das Wasser auf meine verspannten Schultern herab prasselte! Ich genoss diese Massage. Meine Verwundungen waren gänzlich geheilt, als hätte es sie niemals gegeben. Wie seltsam. Dieses friedliche Waldbad wirkte fremd und doch so vertraut. Zumindest fühlte ich mich angenehm erfrischt, suchte mir ein wärmeres Plätzchen und überlegte, wie ich weiter vorgehen sollte. Während ich so sinnierte, sah ich im Wasser mein Spiegelbild. Der Kerl wirkte befremdlich auf mich. Er guckte streng fragend zurück. »Gut, Folgendes: Wie kamen wir hier her?«, fragte ich den Fremdling. »Was machen wir hier? Wie lautet unsere Mission? Hm? Keine Ahnung? Geht mir genauso! Okay, wir brauchen einen Plan, denn so was ist immer gut. Da wir offenbar unter Gedächtnisverlust leiden, müssen wir zuerst das Mädchen finden. Nur sie kann uns befriedigende Antworten geben. Wenn wir sie gefunden haben, wissen wir mehr!«

Mein Spiegelbild nickte zufrieden. »Weißt du was? Du könntest eine Rasur vertragen!«, kicherte ich ungehalten. »Noch etwas: Warum schlich der Tauben-Liebhaber so heimlich, still und leise hier im Wald herum? Herrgott nochmal! Du weißt aber auch echt einen Scheißdreck! Du bist nicht hilfreich!«, klatschte ich die Faust ins Wasser und stieg aus meinem liebgewonnenen Spa. Das Bekleiden war alles andere als normal. Einem Toten die Kleidung auszuziehen, ist echte Knochenarbeit. Tatsächlich sind Verschiedene nicht sehr kooperativ dabei und trennen sich nur ungern von ihrem Besitz. Zumindest entdeckte ich eine kleine Geldkatze an seinem Gürtel, gefüllt mit Münzen, ein paar kleinen Schnipseln Pergament und einem Kohlestift.

… Jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, was eine Geldkatze ist. Sie ist mitnichten ein Porzellangefäß, wo man seine Spar-Pfennige hineinsteckt. Nein, sie ist ein kleiner Lederbeutel, in dem man sein Münzgeld, Ringe und kleinere Wertgegenstände verwahrt. Woher der Begriff stammt, weiß niemand so genau. Die einen sagen, der Beutel wäre aus Katzenleder gefertigt, andere, wahrscheinlich gelehrtere Leute, behaupten, der Begriff stamme aus dem Arabischen. Mir allemal egal. Zumindest solltet ihr das zuhause unterlassen, Peterle, Mohrle oder Mietze mit Münzgeld zu füttern, um sie anschließend an eurem Gürteln zu befestigen!... Die Kleidung musste ich gewissermaßen etwas modifizieren. Der vorherige Besitzer dieser Klamotten war zwar kein Zwerg, dennoch bestand in der Hose, nachdem ich sie probierte, Hochwasser. Bei ihm saß sie sehr weit, bei mir dagegen fast hauteng. Der grobe Wollstoff kratzte fürchterlich. Noch komplizierter gestaltete sich das Oberteil. Zuletzt musste ich darauf zurückgreifen, die Ärmel abzutrennen und am Rest, durch seitliche Schlitze für meinen Körper Platz zu schaffen. Das alles hielt ich mit einem Ledergürtel zusammen. Die Stiefel passten überhaupt nicht, weil meine Füße dafür viel zu groß waren. Um nicht weiterhin barfuß gehen zu müssen, griff ich darauf zurück, seinen Fellumhang in passende Streifen zu schneiden und diese wiederum um meine nackten Füße zu wickeln. Das Ganze wurde mit Riemen aus selbigen Fell fixiert. E voilá, fertig! Nicht schön, aber selten. Den Toten legte ich in eine Senke und bedeckte ihn mit herumliegenden Tannenzweigen. Die Waffen und seine restliche Habe nahm ich an mich. Soweit, so gut.

Und jetzt zu meinem Plan: Zuerst musste ich den Spuren der Frau folgen, bzw. ihrer Schlepper. Anschließend herausfinden, um wie viele Leute es sich in der Gesamtheit handelte. Mir erschien es unwahrscheinlich, dass es nur zwei sein konnten. Insgeheim hoffte ich, dass sie zwischenzeitig diesen Ort nicht mit einem Boot verlassen hatten. Über das Meer konnte ich, ganz ohne hinterlassene Spuren, dem Mädchen unmöglich folgen. Falls ich eine Siedlung fand, musste ich mir darüber im Klaren sein, wie ich dort hineinkam. Tatsache ist, ich kann nicht allein eine ganze Festung stürmen, das wäre Selbstmord. Und als Fremder mussten sie mir unweigerlich den Zutritt verweigern. Blieb nur der Schutz der Nacht, um dort hineinzukommen, das Mädchen zu greifen und mit ihr zu fliehen. Das dürfte nicht so einfach sein. Wenn jemand mich entdeckte und Alarm schlug, ging das so sorgfältig geplante Vorhaben gehörig in die Hose.

Wie dem auch sei. Es wurde Zeit herauszufinden, was Sache war. Die Götter meinten es nicht gut mit mir. Von Osten her zog ein heftiger Sturm auf.

*

Wenn ein Seemann nicht weiß, welches Ufer er ansteuern muss, dann ist kein Wind der richtige.

(Lucius Annaeus Seneca)

Wie heißt es doch immer so schön? Das Leben steckt voller Überraschungen. Doch nicht nur die Lebenden stolpern über die tückisch ausgelegten Stricke des Schicksals, Untote fallen ihnen ebenso zum Opfer. Diese bittere Erfahrung musste zumindest Esther erstaunt registrieren. Nicht etwa Høy Øya wurde zum Ziel ihrer Reise, sondern urplötzlich fand sie sich ganz woanders wieder. Sie war zwar noch niemals auf Høy Øya, doch die zierliche Vampirin war sich ziemlich sicher, ihren jetzigen Standort sehr gut zu kennen. Dies hier war nicht die von ihr angepeilte nordische Insel. Sie erinnerte sich an eine seltsame Begebenheit, was vielleicht einiges erklärte. Kurz vor dem Augenblick, als sie aus dem Zeitportal schritt, war ihr, als ereigne sich um sie herum eine Art kosmische Erschütterung. Dieses Phänomen konnte die kleine Vampirin beim besten Willen nicht beschreiben. Dabei beschlich sie das Gefühl, etwas, das aus den Fugen zu geraten schien, strebte wieder in die vorherbestimmte Bahn. Ein unsagbar mächtiges Erlebnis, das durch und durch ging. Und noch eine Emotion machte sich in ihr breit, als sie gewahr wurde, wo genau sie sich befand. Nämlich diese, dass sie ihre angestrebte Position um ungefähr 2000 Kilometer verfehlt hatte. So schön die Grüne Insel auch sein mochte, sie befand sich zweifellos am falschen Ort. Obwohl dieser bekannte Flecken viele Erinnerungen aus längst vergangener Zeit enthielt, erschien es ihr völlig absurd. Irland war nicht ihr programmiertes Ziel, sondern eben Høy Øya, Norwegen.

Sie überlegte laut: »Hm, hier war ich schon einmal. Genau! Galway... Gaillimh am Corrib! Wie war das Stadtmotto doch gleich? Laudatio Ejus Manet In Saecula Saeculorum… Ihr Lob besteht für immer. Ja, ich erinnere mich! Galway, so wie es noch vor dem großen Brand aussieht. Damals wehrten sich die Bürger gegen diese Rüpel vom O´Flaherty-Clan. Ist verdammt lange her.«

Vor langer Zeit, als Ragnor Lord Seraphim das Lebenslicht ausblies und das Volk daraufhin in Aufruhr geriet, wusste Esther, dass die kaiserlichen Truppen dem Treiben sehr bald auf´s Härteste Einhalt gebieten würden. Sobald es zu Ausschreitungen kam, entzog sie sich durch eine Flucht über den Ärmelkanal dem Einflussgebiet des Kaisers. Die anderen Vampire, die auf Zeit spielten, kamen dabei um. Beinahe wäre die vampirische Rasse gänzlich ausgerottet worden. Damals schlug sie sich von Süden in Richtung Norden durch. Blieb mal hier, mal dort, zog dann wieder weiter. Als Vampir ist es nicht gut, zu lange an einem Ort zu verweilen.

»Wann war ich hier in Galway? ... Ah, es war im Jahre Vierzehnhundert und...«, die kleine Vampirin stutzte. »Oh, Scheiße! Haargenau zu der Zeit, wo ich eigentlich nach Høy Øya müsste!«, eruierte sie verwirrt. »Hm, das ist jetzt ziemlich kompliziert. Die Erschütterung war bestimmt so eine Art Paradoxon. Und es ist noch etwas! Nämlich verflixt ärgerlich, denn Molly braucht mich! Und ich treibe mich an einem völlig verkehrten Ort herum! Dem armen Mädchen könnte alles Mögliche zustoßen. Warum hat mich Simon nicht vor so einer Eventualität gewarnt?«

Dazu fiel es ihr wie Schuppen von den Augen.

»Molly und ich werden uns nicht rechtzeitig treffen, um wieder gemeinsam durch das neu errechnete Zeitportal zurückzukehren! Selbst wenn ich mich beeile, werde ich nicht pünktlich eintreffen. Hoffentlich hat sie derweil Ragnor gefunden, so dass immerhin die beiden wieder heil zurückkommen! Zum Glück sind die Nordmänner in dieser Epoche längst christianisiert und keine Barbaren mehr, so muss Molly nicht um ihr Leben fürchten.«

Und noch etwas musste Esther beachten. Jetzt, wo sie sich aus dem Einflussbereich des Wapplers bewegte, sollte sie mit äußerster Vorsicht agieren. Sehr diffizil. Eine falsche Handlung konnte die Zukunft derartig beeinflussen, dass sie sich unabdingbar für nachfolgende Generationen schwerwiegend verändern konnte. Das erforderte ein sachtes und sehr behutsames Vorgehen ihrerseits.

All diese Gedankengänge nützten der Vampirette überhaupt nichts, sie brachten sie nicht weiter, - und erst recht nicht nach Norwegen. Und noch etwas ging Esther quer: Die Windrichtung.

»Na toll, es herrscht Ostwind! Und das nicht zu knapp! Könnte sogar ein ausgewachsener Sturm werden.«

Wie auf ein stilles Kommando begann es heftig zu regnen. Nachdenklich beabsichtigte sie auf der Kaimauer Platz zu nehmen, verfehlte jedoch das Ding und landete auf dem Boden. Stöhnend rappelte sie sich wieder auf. Esther konnte einstecken. Den Großteil ihrer Existenz schlug sie sich schon alleine herum. Und meistens sich selbst. Für Selbstmitleid fehlte ihr die Zeit. Stattdessen konzentrierte sie sich auf das Wichtigste.

So ein Ärger! 2000 km Luftlinie, nordöstlich, direkt über den offenen Nordatlantik. Und das zusätzlich bei extrem stürmischen Winden. Den Luftweg konnte sie auf Dauer gesehen ausschließen, der war viel zu mühsam und gefährlich. Ihr Blick schweifte zum Meer.

»Okay, daran geht kein Weg vorbei. Es gibt eine Lösung und sie liegt direkt vor mir! Molly harre aus, ich komme!«

*

Und Molly verharrte. Ihr blieb auch nichts anderes übrig. Die beiden Lustmolche brachten sie in deren heimatliche Siedlung.

»Macht das Tor auf! Wir sind´s, Hjálmarr und Stìgandr!«

Das mächtige Tor öffnete sich und die Frau der Neuzeit sah sich neugierigen Blicken ausgeliefert. Sie ignorierte sie geflissentlich. Dagegen war sie von dem festungsartigen Bollwerk, aus angespitzten Baumstämmen, schwer beeindruckt. Dieser meterhohe Zaun umrundete die gesamte Siedlung.

Hm, allem Anschein nach, wollen sie sich vor Angriffen von außerhalb schützen!, mutmaßte sie.

Vier, von jeweils zwei Leuten bewachte Eingangstore, die somit die vier Himmelrichtungen abdeckten. Das Nordtor, (Molly ging davon aus, dass es das Nordtor war) führte direkt an einen Steg, wo die Nordmänner ihre Boote anlegten.