Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

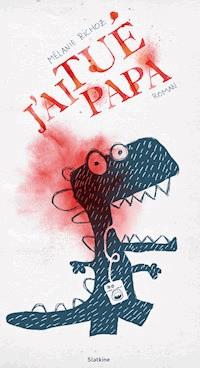

- Herausgeber: Éditions Slatkine

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Vingt-quatre nouvelles. Autant de tranches de vie frappantes de réalisme...

« Elle fait des va-et-vient le long de la petite plage, sans pouvoir s’arrêter. Elle essaie de rester calme.

Elle est eau, elle est douceur.

Mais rage à l’intérieur. Torrent.

Pendant que sa voix sourit dans le combiné,

pendant que sa voix d’ingénue ment,

elle pleure. »

Découvrez ce recueil de vingt-quatre nouvelles cruelles d’humanité

EXTRAIT

Papa est chauffeur de poids lourd. Maman, vendeuse. « Avec CFC? », lui a demandé sèchement la dame. Maman a acquiescé d’un timide hochement de tête et la dame a tracé une petite croix dans une case prévue à cet effet sur un document qu’elle recouvre d’annotations illisibles.

Papa ne voulait pas d’une femme qui balance du cul en ville et qui excite les mâles en rut ; alors à ma naissance, il y a onze ans, elle a laissé tomber la vente et s’est consacrée à son foyer, à nous. Jusqu’à l’année dernière, elle faisait le ménage, la lessive, la vaisselle et les courses. Sur le petit meuble à l’entrée, il y avait toujours un bouquet de fleurs fraîchement cueillies qui parfumait le corridor. Mais plus maintenant. Maintenant, le vase est vide, sale et vide, elle dort jusqu’à midi et pleure le reste de la journée.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

- « Après deux romans (

Mue et

Tourterelle), Mélanie Richoz est revenue à une forme brève particulièrement adaptée à sa plume incisive, qui fouille le quotidien, les émotions.» -

La Gruyère

- « Dans ces courtes évocations, certains mots osent la liberté du poème, expulsés à la ligne pour créer des blancs, des ruptures qui rythment une prose déjà sûre.» -

La Liberté

- « Mélanie Richoz ouvre (...) des fenêtres sur de multiples aspects des forces et des faiblesses humaines, baignées tant d'ombre que de lumière.» -

Le Courrier

- « Courtes, incisives, parfois dérangeantes, le moins que l'on puisse dire est que les nouvelles de Mélanie Richoz ne laissent personne indifférent avec des thèmes tantôt crus, tantôt sensibles, mais toujours emmenés par une écriture efficace et pleine de sensations. »

Audrey Carron, libraire – Payot-Sion

- « La nouvelliste fribourgeoise souffle le chaud et le froid, en virtuose. Ses créatures valdinguent dans tous les sens... Et tourne le manège de la cruauté ordinaire. »

Marlène Métrailler – Radio Télévision Suisse

À PROPOS DE L'AUTEUR

Mélanie Richoz compte aujourd'hui plusieurs publications à son actif, notamment

Tourterelle (2012) et

Je croyais que (2010). Elle avait également obtenu la Bourse d’Encouragement à la Création Littéraire du Canton de Fribourg 2011-2012 pour l’écriture de

Mue, son deuxième roman.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 106

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

À David et Loïse

« Et de plus en plus souvent, les êtres rencontrés, ceux dont je me souviens, existent sous la forme de mots qu’ils ont dits. Ou de gestes qu’ils ont eus. »

Annie Ernaux,L’Écriture comme un couteau

Mademoiselle Jupenlair

Papa est chauffeur de poids lourd. Maman, vendeuse. « Avec CFC ? », lui a demandé sèchement la dame. Maman a acquiescé d’un timide hochement de tête et la dame a tracé une petite croix dans une case prévue à cet effet sur un document qu’elle recouvre d’annotations illisibles.

Papa ne voulait pas d’une femme qui balance du cul en ville et qui excite les mâles en rut ; alors à ma naissance, il y a onze ans, elle a laissé tomber la vente et s’est consacrée à son foyer, à nous. Jusqu’à l’année dernière, elle faisait le ménage, la lessive, la vaisselle et les courses. Sur le petit meuble à l’entrée, il y avait toujours un bouquet de fleurs fraîchement cueillies qui parfumait le corridor. Mais plus maintenant. Maintenant, le vase est vide, sale et vide, elle dort jusqu’à midi et pleure le reste de la journée.

À moi, ça ne me pose pas de problème majeur, je me débrouille très bien toute seule. Le matin, sur la table étoilée de miettes et de soleils collants dessinés par les culs de bouteilles de la veille, je nous prépare le petit déjeuner, à Prisca et moi : un bol de céréales avec du lait, c’est pas sorcier. Et le soir, pareil.

Ça me déboulonne quand même le cœur de partir à l’école sans la voir, sans l’embrasser. J’arrive pas à m’y habituer. Avant, c’était pas comme ça. L’amour de maman sentait le chocolat chaud et les tartines au miel.

Je peux pas la réveiller, parce que quand elle dort, elle a l’air bien. En paix. Le sommeil gomme ses traits tristesse, et ses paupières en boucliers la protègent de la réalité. Je me dis que peut-être elle rêve à de belles choses. Et ça me donne le courage de m’en aller. Sur la pointe des pieds. En répétant à Prisca de se dépêcher, d’attacher ses chaussures, de remonter la fermeture Éclair de sa veste, de ne pas oublier son goûter, de fermer son sac à dos, de chu-cho-ter-s’il-te-plaît-et-de-ne-pas-claquer-la-porte. Les petites sœurs, ça s’en fiche des autres, ça ne pense qu’à rire et jouer. Ça n’a pas de souci.

Parfois, j’ai peur de ne plus jamais la revoir, de rentrer de l’école et qu’elle soit partie,

ou morte.

Je l’aime, maman.

Elle nous aime aussi. Bien qu’elle ne sache plus nous le montrer, je sens son amour. Fragile. Fendu comme un verre brisé qui tient encore en un morceau, et qui pourrait éclater et nous blesser.

J’ai besoin d’elle,

j’ai besoin qu’elle m’explique la vie de femme ; ça me tracasse, ce sang qui devrait bientôt s’écouler d’entre mes cuisses. J’ai besoin qu’elle m’en parle même si je sais qu’elle le fera pas.

Elle parle pas, maman.

Elle a l’art du silence.

J’aimerais être comme elle, mélancolique et mystérieuse, et jolie. Et plaire aux garçons. Maman leur faisait tourner la tête à l’époque. Même son patron, à qui elle a jamais osé dire non, la courtisait. Elle devait rester après la fermeture de la boutique pour essayer les nouvelles collections et défiler pour lui. Il ne la payait pas plus pour autant et quand son ventre s’est arrondi, il lui a ordonné de débarrasser le plancher. Du jour au lendemain. Alors papa, qui lui faisait déjà du gringue mais pas encore vraiment vraiment, l’a épousée, par pitié, juste avant que je naisse.

La pitié est un vilain mot vain. Elle n’existe pas. Sinon papa prendrait maman dans ses bras, au moins quand elle pleure.

Moi, tant que possible, j’essaie de pas verser de larmes. D’être forte pour que maman ait envie de retrouver le sourire et de jouer avec nous, aux cartes ou au moulin, c’est égal.

Mais parfois je craque.

Comme le mois passé quand j’ai reçu un 3.5 en rédaction et que la prof de français s’est moquée de mon texte. Elle en a lu un extrait à haute voix devant la classe qui s’est esclaffée, puis a jeté ma copie sur mon pupitre en disant qu’il fallait arrêter de donner des noms débiles à nos personnages. « Mademoiselle Jupenlair, c’est ridicule ! Voyons, Cindy ! »

J’ai pensé que c’était pas pire que Cindy mais j’ai rien dit. Je comprends pas que papa m’ait choisi le même prénom que l’une des filles des posters de sa camionnette. Surtout que je lui ressemble pas. Pas du tout du tout. La Cindy du poster, c’est une bombe. Pas moi. Je suis laide, moi, avec mes cheveux frisés et ces deux cure-dents en guise de cuisses. Aucun garçon s’intéresse à moi, même les vraiment moches.

J’ai serré les dents. Et comme elles claquaient, j’ai relâché la mâchoire. Mes lèvres entrouvertes ont trembloté. Un peu. Puis de plus en plus. Mon souffle s’est entrecoupé, ma cage thoracique a fait des soubresauts compulsifs et là, j’ai plus pu retenir. J’ai éclaté en sanglots, hoqueté, sans parvenir à me ressaisir. La prof m’a envoyée aux toilettes « Tu reviendras quand tu seras calmée, Cindy. » Dans mon dos, avant que je sois sortie de la classe, elle a levé les yeux au ciel en soupirant : « Mais c’est pas vrai !… »

Ma rédaction, c’était quelque chose de privé, d’intime. Qui ne regardait pas les autres élèves. C’est parce que j’avais confiance en ma prof que j’ai osé l’écrire. Elle avait expliqué, en début d’année scolaire, que bon nombre de récits étaient le cri du cœur des écrivains. Elle avait lu des passages de grandes œuvres littéraires qui illustraient ce propos. J’en avais déduit qu’on pouvait tout écrire, que rien n’était ni juste ni faux ; qu’écrire permettait de dire les choses sans vraiment les dire, de les déguiser. Pour s’en distancer. Pour comprendre.

Pour passer outre.

Ma rédaction parlait d’une fillette de sept ans allongée sur un canapé, la jupe sur le nez,

devant un père

qui.

« Mademoiselle Jupenlair » m’avait paru être une judicieuse invention, un nom léger comme le vent. Le vent qui balaie les feuilles mortes et sèche les joues des enfants. Je n’allais pas commettre la maladresse de nommer mon personnage principal Prisca !

Depuis, une dame nous rend régulièrement visite à la maison. Chacune à notre tour, maman, Prisca et moi, nous nous entretenons avec elle à la cuisine. Elle sort son dossier et de son plumier en cuir, un portemine qu’elle tripote en posant des questions auxquelles je ne réponds pas.

J’ai les yeux de maman,

ses cils

noirs et longs comme des pattes d’araignée

qui tissent des silences

et qui font des secrets leur proie.

Même si la dame a une voix douce et l’air gentil, je n’épiloguerai pas sur « Mademoiselle Jupenlair ».

Parce que si mon secret reste secret, maman cessera peut-être de pleurer, papa reviendra et nous aimera elle et moi autant que Prisca.

Pourquoi n’aime-t-il qu’elle ?

Pourquoi l’aime-t-il si fort ?

Deux sculptures

Dans la fosse, là. En bas. À côté de la passerelle. Deux sculptures incarnant la douleur bétonnée en gestes figés et grimaces d’horreur.

Deux sculptures.

Puissantes et rugissantes.

Inoffensives.

Hurlez, hurlez encore ! Ne cessez pas, je vous en prie. J’aime vos hurlements. Ils sont si violents, si doux, si bons. Ils m’apaisent. Il y a quelque chose en eux d’authentique. Un respect qui n’existait pas auparavant, fait de rage et de supplication dont l’écho, renvoyé par les parois de molasse, me perce les tympans. Un respect que j’aurais aimé percevoir dans votre regard, votre sourire ou votre voix. Par exemple, dans un bonjour ou un au revoir. Ou carrément dans un mot gentil, comme un merci quand, chaque jour sur mon temps de pause, matin et après-midi, je courais les boulangeries pour satisfaire vos estomacs capricieux.

J’ai passé mon apprentissage à acheter des sandwichs et des pâtisseries, à servir les cafés, vider les poubelles, mettre du papier dans la photocopieuse, changer le toner de l’imprimante, archiver les vieux classeurs et remplir le présentoir de prospectus d’usine. Je crois que je n’ai rien appris ; ou si, à me taire face à la bêtise et à la méchanceté. Face à Floriane et Catherine.

Ce soir, au sein de l’entreprise, dans la salle des machines, le patron a organisé un souper en mon honneur. Parce que j’ai fini mon apprentissage et obtenu mon certificat avec mention. À la remise des diplômes, j’ai reçu un bon de deux cents francs, remis en mains propres par un politicien, moment immortalisé par les photographes. Lui et moi sommes aujourd’hui en première page du journal local. Lui est très bien sur la photo, moi je ferme les yeux. Mais ce n’est pas grave. Je m’en fiche. De cette photo. De ce prix. D’être la première de ma volée. Ce que je veux, moi, c’est tenir le coup jusqu’à vendredi, le dernier jour de mon contrat. Partir la tête haute, et ne plus jamais poser les pieds ici.

Je regretterai sans doute la confiance du patron qui, dans ses rares heures de présence au bureau, me donne du travail intéressant.

L’an dernier, après avoir visité mon blog où je poste régulièrement l’une de mes peintures, il m’avait chargée de conceptualiser le futur logo de l’entreprise. Sur le pas de porte du secrétariat, il avait même prétendu aimer mes œuvres. Il avait dit « œuvres », oui. Ce qui avait fait fulminer Floriane et Catherine, rivées sur leur clavier, faisant mine de ne pas entendre alors que d’habitude rien ne leur échappe. Depuis ce jour, je reçois des commentaires humiliants sur mon blog, signés de pseudos de chanteurs français. Ces commentaires sont postés en semaine, du lundi au vendredi, à 9h45 ou 15 heures, moments auxquels je m’absente du bureau pour courir les boulangeries. Elles en sont les auteures, il n’y a pas le moindre doute. Mais je ne l’ai jamais formulé explicitement.

J’ai l’impression qu’elles me le feraient payer. Que ce serait pire après.

Je hais mon silence,

c’est comme s’il cautionnait leur mépris. Comme si elles avaient raison de ma mollesse.

Comme si je ne valais rien.

Et ce soir, en déballant les cartes et les cadeaux de félicitations, j’ai détesté mon ultime silence à la découverte du leur : une ampoule ! Une ampoule que Floriane me saisit d’emblée des mains pour y lire ses propres annotations manuscrites : À Nathalie, notre lumière !

Tout le monde s’est tu. Le patron, les ouvriers, les membres du comité, leurs épouses. Puis tout le monde a éclaté de rire. En même temps. Une orchestration minutée que Floriane et Catherine dirigeaient en cheffes. Tout le monde sauf le patron qui, lui, n’a pas bronché. Il est resté debout, droit et raide comme un roseau sec ; moi, j’ai rassemblé les cartes et les cadeaux avant d’aller les jeter, en cachette, dans le container à l’extérieur de l’usine. J’ai donné de violents coups de pied dans un bloc de molasse, pris une grosse bouffée d’air et suis revenue, les orteils endoloris et la boule au ventre.

Nous avons fait santé, nous nous sommes assis autour de la grande tablée et avons mangé. Enfin, pas moi. Je n’arrivais pas à ouvrir la bouche, ni pour parler, ni pour boire, encore moins pour déglutir. Mes sourires arrivaient à peine à mentir. Le menton au creux de la paume, j’ai fait des huit avec ma fourchette dans la purée. Toute la soirée. Et toute la soirée, Floriane et Catherine se sont amusées à décliner ma maladresse sous toutes ses désinences. De la première à la dernière, en passant par des anecdotes oubliées – ou inventées ? – qu’elles détaillaient avec sarcasme.

L’humeur joyeuse et avinée, les invités ont quitté petit à petit la salle des machines. Seul le patron est venu me saluer. Une poignée de main franche et froide, avec un petit air dépité logé aux coins des yeux. « Bonne fin de soirée, Nathalie. Et tout de bon pour la suite. »

Pendant que Floriane et Catherine fumaient leur dernière cigarette, accoudées à la fenêtre du secrétariat, j’ai trié les déchets et sorti les poubelles. Puis je les ai attendues dehors, sur le perron, face à la carrière. La lune était ronde, la nuit claire. Dans la beauté macabre du chantier, les ombres des machines léchaient la pierre. Floriane et Catherine ont fermé à clé le secrétariat et l’atelier. Devant moi, elles ont emprunté la passerelle. Floriane s’est retournée.

– Allume la lumière, on n’y voit rien sur ce chantier !

– Oui, tout de suite, ai-je répondu.