Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Slatkine Editions

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

"Comme si chaque détail exige d’être évoqué, revécu, pour se désagréger dans la vase avec les cellules meurtries de ce corps.

Son corps.

Épuisé, souillé, appartenant plus à sa progéniture et à son mari qu’à elle-même, ce corps nourricier. Objet. Torture. Étranger.

Ce corps déjà mort."

Nani, c’est l’histoire d’une jeune femme vendue par son frère à l’âge de quatorze ans à un mari violent.

Une fiction désarmante et nécessaire sur la domination masculine et les violences conjugales.

À PROPOS DE L'AUTRICE

Mélanie Richoz, auteure suisse, a publié jusqu’ici une quinzaine de livres : romans, nouvelles, biographie et livres illustrés (BD, poésie). Elle a notamment publié aux Éditions Slatkine le roman Mouches (2022) et Contre-la-Montre, une biographie de Jean-Marc Berset (2021).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 102

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

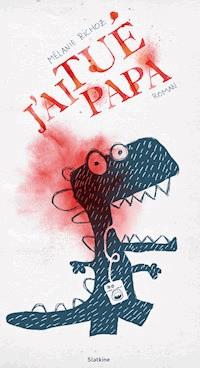

Couverture

Page de titre

« Je jette un caillou dans l’étang. Les ronds dans l’eau s’étendent en ondulant. Je les observe jusqu’à ce qu’ils disparaissent. Puis je continue à marcher d’un pas rapide. »

Tsubame, Aki Shimazaki

Albina emmène Siara et Arben à l’école. Sur le trottoir, devant le grillage, elle s’agenouille et les enlace. Très fort. Elle resserre les bretelles de leur sac à dos et arrange le col de leur veste, un peu légère pour la saison. Au loin, les Vanils ont déjà enfilé leur capuchon blanc. Sur les joues rondes et rouges de ses enfants, Albina dépose un baiser sonore, puis plonge son nez à la racine de leurs cheveux. Elle ne sent rien. Depuis plusieurs années, la seule odeur perçue est celle, putride et âcre, de la peur. Elle inspire néanmoins encore une fois leur nuque blonde et savoure la moiteur de leur peau si douce, effleurée à bout de lèvres. Elle les relâche, les laisse se détacher, les regarde courir vers le porche, là où les autres mamans se séparent de leur enfant, là où les autres mamans ont le droit de se rendre. Il lui semble que c’était hier qu’elle accompagnait à cette même école, derrière ce même grillage, Leotrim, Vlora et Lirie, ses trois aînés qui, à présent, fréquentent le collège. Qu’hier encore elle changeait leurs couches et les nourrissait au sein.

Le temps file si vite.

Fuit, comme elle aurait voulu s’enfuir.

L’odeur avinée de Burim embaume la cage d’escalier et donne la nausée à Albina qui pâlit dans le miroir attenant à la porte de l’ascenseur. Son mari a sans doute quitté l’appartement il y a quelques minutes. Pour aller où, elle l’ignore ; mais pas au travail. Ses employeurs l’ont viré les uns après les autres pour escroquerie. Sa réputation s’est répandue en ville comme une traînée de poudre ; depuis, plus aucun n’accepte ses services.

Albina gravit les cinq étages et réintègre la prison familiale – 5, rue de la Passerelle. Sans bruit, elle ôte son manteau, le suspend à un long clou coudé planté dans la paroi, attache ses cheveux et se met à l’ouvrage. Elle dessert les couverts du petit déjeuner, passe un chiffon sur la table constellée de miettes de pain et de confiture d’orange, lave la vaisselle, l’essuie, la range, nettoie la salle de bains, ouvre toutes les fenêtres, secoue et aère couettes, oreillers et doudous, plie avec amour les pyjamas des enfants, ramasse et range Playmobil, Lego, petites voitures, tapis de route, poupées et crayons de couleur, fredonne des mélodies désormais permises, car avalées par le ronflement de l’aspirateur puis, en silence, récure.

Pendant que le carrelage sèche, Albina se retire dans la chambre à coucher et procède aux ablutions d’avant la prière afin de se présenter à Dieu dans un état de pureté : avec de l’eau, elle se lave les mains jusqu’aux poignets, se rince la bouche, le nez, se nettoie le visage, les avant-bras, passe ses mains mouillées dans ses cheveux du front à la nuque puis de la nuque au front, se lave l’intérieur et l’extérieur des oreilles et enfin les pieds en longeant chaque orteil de son auriculaire. Puis elle se voile, déroule et étend un tapis sur le parquet. Debout, avec les deux mains sur le cœur, elle récite l’invocation du commencement et quelques versets du Coran. S’agenouille, se penche vers le sol, front et paumes contre la terre pour glorifier Dieu et lui livrer sa propre prière plus intime, plus secrète et plus libre qu’aucune prière d’aucune religion, s’assoit ensuite sur ses talons pour lui demander pardon, se redresse et, les mains à nouveau sur le cœur, achève sa première prière de la journée en remerciant Dieu.

Elle enroule son tapis, le pousse sous le lit ; ôte son foulard, le plie avec minutie et le range dans le tiroir de sa table de nuit, au-dessus d’une grande enveloppe blanc crème contenant ses papiers d’identité.

De retour à la cuisine, Albina prépare le repas de midi tandis que sa belle-mère, Veprime, enfoncée dans le canapé du salon, regarde la télévision à plein régime. Krenar, son beau-père, lui, fume des Marlboro sur le balcon.

Après leur matinée d’école, petits et grands débarquent à la maison, sautent au cou de leur nani1 et filent se laver les mains à la salle de bains. Les grands aident les petits, sauf Siara qui veut se débrouiller seule : elle grimpe sur l’escabeau, allonge ses bras potelés, ferme et ouvre le robinet, toute seule ! Puis se savonne, se rince, s’essuie à la serviette humide avant de rejoindre ses frères et sœurs qui, entre rires et querelles, s’installent à table avec leurs grands-parents. Exaspéré par le bruit, Krenar ordonne aux filles de se taire.

Burim est en retard. Peut-être ne viendra-t-il pas ?

Albina fatigue la salade, adresse un Ju bëftë mirë2! à tout le monde et retourne aux fourneaux. Lorsqu’elle transvase les pâtes dans la passoire, un claquement de porte l’a fait sursauter, une poignée s’échoue dans l’évier. « E ngathët3!, dit la belle-mère, do t’i hash ato që t’u derdhën në lavaman4! » Albina acquiesce d’un signe de tête et lance un regard perdu à son mari qui apparaît dans le contre-jour. Décidée à ne pas ingurgiter les pâtes qui se sont mélangées aux détritus alimentaires imbibés de produit vaisselle dans la grille de l’évier, Albina en jette le contenu à la poubelle. Veprime élève la voix et somme sa belle-fille de les récupérer et de les manger. Une à une. Devant elle. Albina fait la sourde oreille et poursuit la préparation du dîner. Elle dresse et sert le plat, apporte la sauce bolognaise, les boissons, ramène le bol de salade vide à la cuisine et entame la vaisselle. L’eau brûlante qui jaillit contre les parois en inox recouvre les bruits alentours, les propos envenimés, l’agitation, la peur et apaise Albina.

Sa respiration ralentit,

elle continue machinalement à agir, immerge la marmite dans l’évier lorsque son front choque violemment le placard.

Elle vient de recevoir un coup sur l’arrière du crâne.

Un coup qui a propulsé sa tête vers l’avant.

Sa

tête

qui

a

ricoché.

Qui sonne.

Afin de court-circuiter la douleur, Albina plonge ses deux mains dans l’eau, l’eau qui la brûle… Elle résiste. Se fige. Serre la mâchoire et ferme les yeux jusqu’à ce que l’haleine chargée de son mari s’évanouisse. Quand elle perçoit un grincement de chaise sur le sol, elle récupère ses mains cramoisies et lave la grosse marmite.

Dans son dos, le silence du régal.

1 Maman.

2 Bon appétit !

3 Maladroite !

4 Tu mangeras ce que tu as renversé dans l’évier !

Albina a appris à cuisiner avec Veprime : elle l’a observée, écoutée, imitée. Elle a reproduit ses gestes avec mesure et application. Avec aisance, avec facilité. Autour des leçons culinaires qui mettaient de la saveur dans sa vie de jeune épouse, elle avait cru à une complicité émergeante. Retenue et secrète, mais tangible : si sa belle-mère lui avait confié qu’elle aussi avait été contrainte à un mariage arrangé, c’est sans doute qu’elle devait la comprendre. L’accepter. Lui faire confiance. L’aimer ? Un peu, un tout petit peu ?

Elle s’était trompée.

À partir du moment où Albina avait maîtrisé les plats traditionnels, tarator, leqenik, mantija, pite, byrek, flija et pasul, Veprime n’avait plus posé les pieds à la cuisine et n’ouvrait la bouche que pour lui donner des ordres ou pour enjoindre Burim de la rabrouer.

Les enfants se brossent les dents, mettent leur veste et embrassent Albina qui fait mine de. Dès que leurs pas enjoués résonnent dans la cage d’escalier, son mari l’empoigne par les cheveux, la traîne dans la chambre à coucher qu’il ferme à double tour, la catapulte sur le lit et la tabasse.

« Kështu do të nënshtrohesh një herë e përgjithmonë, kurvë1! »

Dans ces moments, Albina quitte la réalité. Elle sort de son corps, flotte… échappe au temps. Ignore à quelle vitesse il passe, ni même s’il passe. Ou alors en boucle où la fréquence des coups bat la mesure.

Il fait nuit en plein jour.

Burim sort de la chambre, se frotte les poings et, d’une torsion de nuque répétée à droite puis à gauche, se fait craquer les cervicales.

« Le ta lajë fytyrën dhe të na shërbejë çaj2! » exige Veprime.

Albina, grelottante, répond à l’appel.

Déplace son corps endolori jusqu’à l’évier de la cuisine.

D’un revers de manche, elle essuie sa lèvre en sang, la tamponne avec le chiffon à vaisselle et prépare ce maudit çaj rusi3.

Le temps à nouveau point ;

et comme un battement, la ramène à la vie, la martèle, en parallèle à la douleur qui croît avec l’attente.

Attendre que le thé noir infuse, attendre debout à proximité du canapé que Veprime déglutisse le thé à petites et bruyantes gorgées, attendre son autorisation pour pouvoir se retirer, s’asseoir. Soigner ses plaies, camoufler ses hématomes et se maquiller.

Ça, elle l’a appris toute seule.

1 Pour que tu obéisses, une fois pour toutes, salope !

2 Qu’elle se nettoie le visage et nous serve un thé !

3 Thé noir.

Dans le miroir, Albina renonce à regarder le reflet de cette femme vendue, trahie. Battue. Lâche ?

Cette femme qu’elle se refuse d’être…

Elle ferme les yeux.

À l’aveugle, elle ouvre le robinet, recueille de l’eau froide dans le creux de ses paumes et se rince les joues, le front. Rattrapée par l’émotion, elle s’interrompt dans son action ; derrière un bouclier de doigts joints, elle aimerait pleurer, mais

ne peut pas,

ne peut plus.

Elle a tant pleuré, tout pleuré ce qu’elle contenait de larmes l’été de ses quatorze ans où, de la bouche d’une camarade de classe, elle avait appris être promise à Burim. D’ici la fin du mois d’août, elle allait devoir se fiancer avec lui et une fois mariée, renoncer à tout pour la Suisse.

La Suisse ?

Oui, la Suisse, pays campagnard où, contrairement à ce qu’elle avait imaginé, les billets de banque, les montres et le chocolat ne tombent pas du ciel. Minuscule pays réduit à un studio de quarante mètres carrés à la moquette brûlée dans lequel, parmi ses beaux-parents, son mari, un oncle de ce dernier, une tante et un cousin, elle allait devoir trouver sa place.

Une place.

Dans cet espace sans intimité où les hommes dormaient à terre, la belle-mère et la tante dans le lit double, et Albina sur le canapé.

Une place.

Dans cet espace sans porte à verrouiller où Veprime lui intimait l’ordre d’enfanter…

Mais comment ?

Personne ne lui avait jamais expliqué les mystères de la procréation.

Albina saisit la chaînette qui lui sertit le cou et qui lui scarifie la peau. À chaque dispute, Burim s’acharne dessus, la lui tire. Par à-coups, par surprise. Comme pour récupérer son bien – son cadeau de fiançailles.

Albina secoue le bijou, il rebondit sur ses clavicules. Sautille. Avec le mouvement, les maillons en or se refroidissent et soulagent l’irritation. Les pores de sa peau respirent à nouveau.

Elle ferme le robinet.

À l’aide de son tablier, elle se sèche puis désinfecte ses blessures au jus de citron. Elle serre les dents, grimace à peine, badigeonne son visage d’une épaisse couche de fond de teint qui lui donne un air de poupée de cire.

Albina, qui venait de ranger sa poupée dans la malle du grenier, a grandi trop vite. Pas à cause du mauvais sort, de la trahison familiale ou de la maltraitance qui, somme toute, lapide les êtres dans le tréfonds de leur âme, mais à cause de la maternité.

Grâce à, plutôt.

Son corps, qui a conçu, porté, accouché, allaité, bercé, protégé et soigné, l’a transformée et projetée dans un monde de monstres. Un monde d’adultes où rien ne vaut la peine, sinon l’amour maternel.

Pour Albina, seuls ses enfants comptent ; le reste est si flou, si lointain. Si indistinct qu’il n’existe pas.

Elle baisse la tête, ouvre les yeux. Nettoie le lavabo, l’essuie.