Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

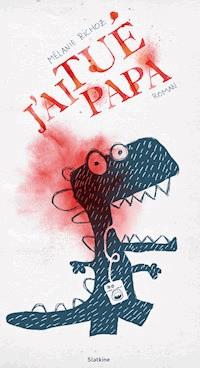

- Herausgeber: Éditions Slatkine

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

Un style à la fois poétique et incisif pour une romance inattendue et sensuelle

« Elle traversait son bouquin comme une souris le tube digestif du boa. Avalée en un morceau. Happée. Enveloppée, compressée, forcée d’avancer dans une seule direction. Les pages se gonflaient à sa lecture, entière et investie mais d’une extrême lenteur, me semblait-il (je ne la voyais jamais tourner les pages). Elle y mettait une application scolaire où l’index, qui frottait le papier dans une musicalité chuchotée, jouait le rôle de curseur. Je me surpris à imaginer qu’elle imposait son passage à l’histoire. Que l’histoire s’imprégnait d’elle et quittait la fiction. »

Un éditeur, une auteure. Un piano à queue.

Une écriture intense pour un roman qui ne laisse pas indifférent

EXTRAIT

Je n’ai pas informé ma secrétaire de mon absence. Personne ne s’en inquiétera. Je mourrais, on ne s’en étonnerait pas. Je l’aurais décidé. On ne chercherait pas à comprendre ni comment, ni pourquoi.

On prendrait acte.

C’est tout.

Je suis le patron.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

- « D'une écriture d'apparence légère, ce roman raconte les relations lorgnées par un trou de serrure duquel on préférerait sans doute éviter de regarder, lorsque nos propres faiblesses sont enfermées derrière la porte. Grâce à un style musical flirtant avec la poésie, Mélanie Richoz amène le lecteur à cligner de l'oeil à travers le prisme de ses vices inavoués, à voir au-delà de son inconsistance, à confronter sa part d'égocentrisme. » -

Marie-Christine Buffat, Le Nouvelliste

- « Lauréate, pour ce roman, de la bourse d'encouragement à la création littéraire du canton de Fribourg, Mélanie Richoz signe avec

Mue un roman sensuel. Dans cette histoire d'amour improbable comme dans cette écriture intense, brûlante, - qui mériterait de s'étendre sur un roman plus ample - parsemée de fulgurances (...) » -

La Gruyère

À PROPOS DE L'AUTEUR

Mélanie Richoz a obtenu la Bourse d’Encouragement à la Création Littéraire du Canton de Fribourg 2011-2012 pour l’écriture de

Mue, son deuxième roman. Elle a préalablement publié chez le même éditeur

Tourterelle (2012) et

Je croyais que (2010).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 86

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Je n’ai pas informé ma secrétaire de mon absence. Personne ne s’en inquiétera. Je mourrais, on ne s’en étonnerait pas. Je l’aurais décidé. On ne chercherait pas à comprendre ni comment, ni pourquoi.

On prendrait acte.

C’est tout.

Je suis le patron.

Je déteste les faux-cul et les Salut, comment ça va ? On s’en bat les couilles de savoir comment se portent les autres. Je ne pose pas la question et on ne me la retourne pas. Tant que possible, je m’abstiens d’adresser la parole à mes collaborateurs. Ni un bonjour, ni un merci. Encore moins un bon appétit. L’effort est moindre puisque, tous les midis, samedis et dimanches compris, je profite des repas d’un traiteur alentour, servis ponctuellement avec des couverts stériles, et mange seul dans mon bureau. Une grande pièce vitrée de soixante mètres carrés avec vue sur le lac, située au fond d’un long couloir à moquette noire qui me sépare du secrétariat. L’idée, rien que l’idée des moquettes me répugne. Comme les claviers, elles regorgent d’un nombre affolant d’immondices. Elles présentent malgré tout l’avantage de feutrer les bruits et de contribuer à la discrétion de mes déplacements, tête baissée et bras ballants.

*

L’édredon en sandwich entre mes cuisses, je suis allongé sur le dos. Les doigts joints sous la tête, posée dans mes paumes chaudes. Le regard fixe. Creux. Qui s’accroche à la blancheur du plafond. Je n’existe pas. Je ne suis pas mort non plus, l’air que j’inspire soulève ma poitrine. La projection de son ombre sur le mur blanc de ma chambre amplifie son mouvement. Ma chambre. C’est abscons ma chambre. Ma chambre comme mon appartement, réceptacle à idées vides qui ricochent sur les parois plates de mon existence et disloquent mes pensées. Les voitures déferlent. Le ronronnement de leur moteur se brise en écume en roulant sur l’avenue. Les effluves de pollution montent jusqu’au septième étage avant d’être recrachés par la grille de ventilation à proximité de ma tête de lit.

J’ai dans la bouche un goût de bitume.

On sonne.

Bordel, on sonne.

Ma mère.

Putain !

Qui trépigne derrière l’œil de bœuf. S’impatiente.

Elle n’entre pas, c’est synonyme d’anxiété.

Elle s’inquiète pour moi.

Comment devine-t-elle que je suis chez moi ce matin ?

Elle a le flair d’un ours, ma mère.

Je lui ouvre.

Elle ne me dit rien,

ne me demande rien.

Me contourne.

Je suis un piquet de slalom frôlé. Qu’elle évite. C’est ça, elle m’évite. Elle évite les questions, appréhendant mes réponses. Qu’a-t-elle fait de faux pour que ce fils parfait garde ses distances et ne lui présente pas une femme susceptible de lui pondre des petits ? En bonne mère néanmoins, elle se doit de me rendre visite. Épie. Sur le pas de la porte, s’accroche à mon cou, me claque trois bises mécaniques. Me tapote les joues dans le cliquetis de bagues et de gourmettes d’une petite fortune mais de mauvais goût.

Je me fige.

Je ne me penche pas.

Je ne tourne même pas la tête.

Je ne bronche pas.

Je laisse faire.

Je n’ai pas pour habitude de témoigner de la tendresse à ma mère. Et encore moins un matin aux aurores. Aucune envie de me blottir dans ses bras.

L’ours boufferait l’homme.

Ça pue la cigarette, mon chéri !

Avec l’énergie déterminée que je lui connais, elle traverse le séjour, ouvre les deux portes-fenêtres et monte les stores. Quelle belle journée ! Tu vas en profiter, j’espère.

Je ne réponds pas.

Même sous la torture, je n’épiloguerais pas sur la pluie et le beau temps. Elle pose un sachet de boulangerie sur le bar en béton. Je sais qu’il contient un petit pain et une branche Cailler comme à chacune de ses visites ; et je sais qu’elle sait que je n’aime pas le chocolat et que, accessoirement, je suis allergique aux noisettes. Mais comme son plaisir est de m’en procurer, ou d’en avoir l’illusion, je me la coince. Elle rétorquerait C’est l’intention qui compte !

Je fais un petit pipi et je m’en vais. Je voulais juste te souhaiter une belle journée et te dire qu’on partait quelques jours à la mer avec ton père.

Qu’y a-t-il de plus sale qu’une plage, de plus absurde et misérable que les bords de mer encombrés de déchets humains qui s’entassent, de leur propre chef, les uns sur les autres, sur le grill de la déchéance ?

Je ne dis rien.

Je crois même que je souris.

Pour chasser la vision d’horreur des obèses suintant au soleil et des poitrines flasques qui osent le plein jour.

Elle court aux toilettes sans fermer la porte. Tout, à commencer par son impudeur, m’exaspère chez ma mère. Sa façon de mâcher la bouche ouverte, de hausser ses lunettes en retroussant le nez, de rire pour tout et n’importe quoi, de parler fort. De ne pas écouter. Sa manière d’être gentille, et d’échouer dans cette entreprise. Même son téléphone de joyeux anniversaire m’agace. Dans le ton de sa voix, ne trotte que le reproche Pourquoi ne m’appelles-tu jamais ? Et dans ses mots brusques et bavards, sa fausse disponibilité. Elle s’efforce de prendre le temps mais elle ne sait pas, n’a jamais su.

Sa présence me paralyse, mon corps s’enferme dans une armure métallique, mes mots et mes gestes grincent. Afin d’éviter toute maladresse, je tâche de ne pas bouger. Mais sous ma cuirasse, j’enrage. J’enrage de détester la personne que j’aime sans doute le plus au monde. Ou d’aimer cette personne que je déteste. Ou de devoir l’aimer parce que c’est ma mère.

J’enrage d’être réduit à mon impuissance.

Ma main n’a pas quitté la poignée de la porte d’entrée, mes pieds sont cloués au sol. Ma mère sort de la salle de bains, rentre le ventre en bloquant sa respiration, range son chemisier bariolé dans son pantalon à pinces qu’elle accroche in extremis sous mes yeux avant de reprendre son sac à main, une imitation Louis Vuitton achetée sur un marché à Bali pour douze euros, tu te rends compte, et part comme elle est arrivée.

Comme vont et viennent les rêves et les cauchemars.

Je repousse la porte. La ferme à double tour en soupirant. Me retourne. Cesse de dodeliner de la tête. Et m’apprête à regagner mon lit lorsque j’aperçois, dans le salon,

une masse indistincte, glacée et glissante de lumière.

Une table,

un meuble ?

Le contre-jour m’empêche d’en être certain. Je baisse le store électrique, j’allume. Sous la lampe des frères Castiglioni, planté royalement au milieu de la pièce :

un piano à queue.

*

Je ne comprends pas. Comment est-ce possible ? Depuis quand est-il là ? J’ai bu quelques verres hier soir mais insuffisamment pour perdre la mémoire. Je donnerais tout pour une amnésie. Oublier ce vide intérieur, plus volumineux que mon salon dans lequel, hier soir, j’ai fait les cent pas. Repousser le moment du coucher. Encore. Me confronter le plus tard possible à ce lit froid qui allait me tordre le bide. Ce lit froid où je me réveillerais en sursaut. En sueur. Perdu. Avec la sensation d’être minuscule et d’habiter un château énorme, une vie trop grande. Il n’y avait rien dans ce putain de salon, j’en suis certain. Je l’aurais vu ou heurté, et je m’en souviendrais. D’une quelconque manière, je m’en souviendrais. À moins que je ne devienne fou.

Un piano d’un tel volume n’a ses entrées ni dans l’ascenseur, ni dans la cage d’escaliers. Par la fenêtre, possible. Aéroporté par un hélicoptère qui l’aurait largué sur ma terrasse pendant la nuit. Bien sûr. N’importe quoi ! Qui aurait fait ça, et pourquoi ? Et comment expliquer qu’il soit dans mon salon, à l’intérieur, alors que les stores étaient baissés et les fenêtres fermées avant l’arrivée de ma mère ? Une main en appui contre la molasse, je me baisse vers la cheminée, y plonge la tête et scrute son intérieur pour évaluer si… Ridicule !

Peut-être que je deviens cinglé.

Je suis cinglé, je délire ?

J’avance de quelques pas. Au ralenti. Mon corps s’arrête. En un bloc, les pieds écartés, à la même hauteur l’un de l’autre. Vacille de gauche à droite.

En silence.

Je lève le bras.

Le tend vers le piano.

Ce bras hésite.

Tremble.

Mes doigts crépitent dans de micromouvements.

Je ne parviens pas à le toucher.

Une peur soudaine, impalpable et profonde retient mon élan.

Une peur de vérité.

Mais pas que.

Le piano lui-même m’impose un respect.

Une distance.

Je n’ai d’autre choix que de m’incliner.

Je recule jusqu’à la porte-fenêtre contre laquelle mon dos se plaque. Je frissonne. Ma main retombe. Claque sur ma cuisse nue. Je glisse jusqu’au sol. Ça fait longtemps que je n’ai pas eu froid.

En tailleur face à un piano.

En tailleur face à ma folie,

face à la folie.

Mes yeux contemplent. Parcourent. Enregistrent. Dessinent le contour du piano, la courbe gracieuse du couvercle qui appelle ma main comme la chute de reins de Lucie. Comptent les touches, quatre-vingt-huit exactement. S’interrogent. Se brouillent. Se perdent. Restent ouverts mais ne voient plus.

Je ne comprends pas.

Je ne m’énerve pas.

Je suis étrangement calme.

À mille lieues de moi-même.

Je me soumets à la présence de ce piano. Une présence magnétique. Incongrue. Entière.

Ce piano dans mon salon, c’est comme un fœtus dans l’utérus d’une femme.

*

Effleurer l’intérieur des cuisses de Lucie, là où les courbes esquissent un timide arrondi, là où la peau est élastique. Comme nulle part ailleurs. Maléfique et délicieuse. Blanche. Pure. Diaphane. Saisir l’intérieur de ses cuisses. Serrer fort. L’entendre étouffer ses gémissements de douleur et de plaisir. Relâcher. Resserrer. La savoir à ma merci. Craintive, soumise. En amont de celles-ci, j’aime l’espace que la minceur impose à sa silhouette, en particulier lorsqu’elle s’éloigne de moi, nue. Je voudrais voir la vie par ce kaléidoscope. Sentir son odeur de femme. Son désir. Tout le temps. Sans y répondre, sans l’assouvir. Il m’arrive d’avoir envie de l’étrangler : mes mains se referment sur sa gorge lorsqu’elle jouit, la tête en arrière sur le rebord du lit, et la relâchent in extremis. Pour qu’elle m’appartienne. Pour que ses râles rauques soient miens. Définitivement. Pour la préserver du temps qui passe.

Qu’elle reste intacte.

Comme l’album Bad de Michael Jackson acheté à double et resté dans son emballage, caché dans le tiroir de mon bureau d’adolescent.

Que son imperfection soit inaltérable.