Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

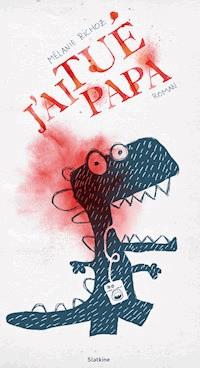

- Herausgeber: Éditions Slatkine

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Dans ce texte de l'intime, une femme s'adresse à un homme. Ou à elle-même ?

« Ce sont les silences, les intervalles, qui créent la mélodie. Qui laissent un espace pour exister. Pour sentir, ressentir. Retenir, désirer, offrir. Vibrer. Un espace de vulnérabilité. De liberté. » Confidence, vertige...

Un roman envoûtant à mi-chemin entre prose et poésie

À PROPOS DE L'AUTEUR

Domiciliée à Bulle dans le canton de Fribourg, Mélanie Richoz est ergothérapeute et chroniqueuse. Elle a déjà publié

Je croyais que aux Éditions Slatkine en 2010, et signe ici son premier roman.

EXTRAIT

Ta silhouette s’écarte du chemin pour libérer le passage. Tes pieds s’enfoncent dans la neige. Tu portes un sac à dos noir et de petites lunettes rondes. Le vent fouette ton profil et chasse tes mèches brunes et bouclées qui s’échappent de ton bonnet.

Tu me ressembles.

Je ne sais pas en quoi mais tu me ressembles.

C’est évident.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 66

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Tourterelle à ailes blanches

Tourterelle à collier

Tourterelle commune

Tourterelle à double collier

Tourterelle à poitrine rose

Tourterelle à queue carrée

Tourterelle à tête grise

Tourterelle argentée

Tourterelle des bois

Tourterelle des Galapagos

Tourterelle diamant

Tourterelle domestique

Tourterelle masque de fer

Tourterelle masquée

Tourterelle mélodieuse

Tourterelle oreillarde

Tourterelle orientale

Tourterelle pleureuse

Tourterelle rieuse

Tourterelle tambourette

Tourterelle tigrine

Tourterelle triste

Tourterelle turque

Tourterelle vireuse

Tourterelle zébrée

I

Ta silhouette s’écarte du chemin pour libérer le passage. Tes pieds s’enfoncent dans la neige. Tu portes un sac à dos noir et de petites lunettes rondes. Le vent fouette ton profil et chasse tes mèches brunes et bouclées qui s’échappent de ton bonnet.

Tu me ressembles.

Je ne sais pas en quoi mais tu me ressembles.

C’est évident.

Mes mains s’agrippent au volant. Concentrée, je débraie, passe la deuxième et enfonce la pédale des gaz. Les pneus vrombissent sur la glace. Le moteur crie. Mes roues patinent. Le pot d’échappement crache une fumée grise qui densifie l’épaisseur de la brume de février. Tu te retournes. Le visage sans expression. Clic clac. Arrêt sur image. En noir/blanc. De cet instant, de toi, de toi à cet instant, mon cerveau imprime un polaroïd. Inutile de lutter,

ma voiture n’ira pas plus loin. Je capitule. Je fais marche arrière.

Ta silhouette se détache de mon capot et se dissipe dans la brume.

Mes doigts sont blancs et froids. Les deux dernières phalanges de mes majeurs et annulaires, livides et insensibles. Mes clés tombent dans la neige. Je suis frigorifiée.

Je tremble.

De froid.

De peur.

Une peur verticale comme un vertige.

Qui m’appelle,

m’aspire.

Je tremble de l’intérieur.

Emprisonnée dans la raideur d’un corps trop maigre, les épaules surélevées, je frotte mes mains l’une à l’autre. La pression que j’y mets est tellement forte que leur glissement est brusque et saccadé. Mon cœur pulse dans mes pulpes. Mes doigts tapent et se réchauffent petit à petit, ils ont à présent gagné suffisamment d’habileté pour tenir un verre sans risque de maladresse.

Mais je suis incapable de boire.

De manger.

De parler.

Ma bouche cadenassée refuse de s’ouvrir.

J’arrive tout juste à étirer les lèvres pour afficher quelques sourires étriqués qui masquent in extremis mon malaise.

Clouée devant le buffet de flûtes salées,

dans l’inertie craintive de ne pas être à ma place au milieu de cette assemblée hétéroclite, inconnue et plus jeune,

je me glace, m’évapore. Je suis un halo de buée qui sort du réfrigérateur. Froide. Transparente, sans consistance.

Un va-et-vient de mains pique-assiette me traverse.

Je suis là sans être là.

Derrière la grande baie vitrée sur laquelle sont fixés des autocollants de corneilles en plein vol, mes yeux, qui cherchent l’exil, se suspendent par accident à tes mains qui, dans l’éblouissant contre-jour, roulent une cigarette.

Tu es mon point de fuite,

mon point d’ancrage.

Je ne te connais pas mais je te reconnais.

Ton impassibilité me fascine. Sous ta moustache, cependant, je suspecte ta lèvre supérieure de trembler lorsque tu es ému.

Les filles s’installent dans l’aile gauche du chalet, les garçons dans celle de droite. Je choisis le lit à proximité de la fenêtre devant laquelle il neige de la poussière. Ça sent le renfermé et la vieille couverture militaire. Dehors, au-delà des sapins portant à bout de bras des pives givrées, un panorama magnifique sourit de ses Dents du Midi. Les filles s’assoient sur leur lit et bavardent en défaisant leur valise. La plus jeune d’entre elles, Noémie, de vingt ans ma cadette, me demande d’une voix douce si elle peut occuper le lit d’à côté. Ses yeux bleu profond clignent, rigolent. Sa bienveillance me touche. J’éprouve une sympathie spontanée pour les personnes qui ne se formalisent pas de cet air supérieur et distant que j’arbore dans des situations nouvelles ou peu familières. Que j’arbore contre mon gré. On me reproche souvent d’être inabordable, inaccessible. Hautaine.

Je ne peux pas faire autrement, je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas dire, je ne sais pas être.

Malgré mes trente-neuf ans, j’ai l’impression ici d’en avoir onze et d’être en colonie de vacances. Ma trousse de toilette sur un coin d’étagère, surplombant l’immense lavabo en inox. Le robinet goutte. Les joints mouchetés de moisissure entre les catelles de la douche. Les courants d’air. Les portes claquent. Le froid.

La boule au ventre.

Quand j’étais petite, je m’ennuyais à mourir en colonie. Chaque soir, en boule dans mon sac de couchage, les poings serrés, je me mordais l’index pour ravaler mes sanglots. Ma peau aujourd’hui en porte encore l’empreinte, mon cœur le poids lourd et mouillé de larmes jamais épanchées. /Pourquoi cette récurrente tristesse ? Sournoise, diffuse et suffocante/ Les seuls moments où j’échappais à l’inconfort douloureux d’être à l’écart, d’être différente, c’était lorsque j’écrivais. Mes cartes postales, à l’odeur de carton plastifié, débordaient d’enthousiasme. D’un enthousiasme menteur. Dans le but de faire croire à mes parents que je m’amusais, que j’avais des amis. J’aurais tellement voulu être comme les autres. Légère et rigolote. J’aurais tellement voulu être comme mon grand frère. Avoir son bagout et sa jovialité. Être attendue sur le chemin de l’école ou choisie dans les sports d’équipe au cours de gymnastique. Mais ma présence importune. Je mets mal à l’aise. Depuis toujours, me semble-t-il. Seuls mes collaborateurs, par respect hiérarchique, m’écoutent.

Rien n’est plus détestable que d’apprécier ou de déprécier quelqu’un en raison de son statut social. Ma fonction de cheffe de clinique pervertit mes relations. Dès que l’on connaît ma profession, indépendamment du lieu, de l’instant et de ma disposition à entendre, on me livre avec une pudeur plus ou moins modérée ses soucis de santé, de famille et le regard que l’on porte sur moi change. Je ne suis plus ni l’amie, ni l’amante, ni la cliente, ni la femme mais la Doctoresse. Toute puissante. Omnisciente. Celle qui comprend, conseille, explique, reformule.

Qui écoute.

Rassure.

Je ne vis que pour les autres.

À force d’empathie, je deviens inhumaine.

Hermétique.

Par réflexe de survie sans doute.

Mes émotions sont à l’abri.

Dans une petite étable éloignée de Bethléem.

Une envie soudaine, presque inconvenante, s’est imposée à moi il y a quelque temps.

L’envie

d’être

Rose.

Le besoin,

la rage,

d’être.

Je ne dirai donc pas que je suis médecin. Participer à cet atelier de création de chansons est l’occasion de baisser le bouclier de ma profession et de neutraliser le pouvoir qui lui incombe.

Parce que ce n’est pas par amour de la musique que je me retrouve dans ce chalet. Je ne connais rien à la musique. Au grand dam de ma mère, je n’ai jamais daigné toucher au piano à queue qui trônait dans le salon familial. Quant au chant, c’est la catastrophe. En première année primaire, lorsque l’enseignant m’ordonna de me lever pour solfier, des rires cruels d’enfants éclatèrent dans la classe, dans ma tête. Assourdissants et humiliants. Je chantais mal et faux. Et ça n’a pas changé. Ma voix rauque détonne, déraille.

Ma musique,

c’est le tempo de ma solitude.

Une solitude retranscrite en images.

En mots.

Je n’entends pas.

Je vois.

Pourtant, lorsque tu te mets à jouer, sur le petit muret derrière le chalet, dans l’intimité d’une nature sauvage, il y a soudain quelque chose qui s’ouvre en moi.

D’impalpable et d’inconnu.

De fébrile et de fragile.

D’incontrôlé.

Quelque chose qui se déchire lentement sous l’effet de l’insolente sensibilité qui émane de ta musique. Une brèche.

Pour la première fois de ma vie, j’ai l’impression d’entendre, d’entendre la musique. Son murmure sur ma peau. De percevoir ses vibrations. De la sentir nouer et dénouer mes entrailles,

d’en jouir.

Elle implose.

Réveille en moi une sourde douleur, soulèvement de joie et de perte.

/Recevoir/

Elle contient la tragique intensité de la vie.

Sa fragilité.

Une rondeur.

Une couleur.

Rouge.

Ta musique est rouge.