Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: UPblisher

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

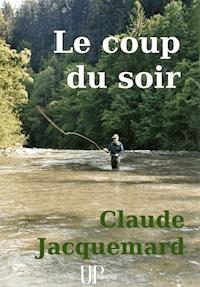

Un voyage inattendu le long des rivières de France

Ce recueil de 16 nouvelles a pour but de distraire les pêcheurs d’abord, mais aussi les non pêcheurs. Ce n’est pas un ouvrage de technique ou d’initiation. L’auteur, passionné de ce sport partage avec vous son enthousiasme avec un humour très distancié. Le style est enlevé, les histoires se succèdent et le lecteur apprend au fil de l’eau ce qu’est « Le coup du soir » ou « le gobage », les spécificités des mouches anglaises, les paysages du Groenland, les pubs irlandais etc. Les histoires qu’il conte ont toutes un fond de vérité auquel il ajoute quelques traits d’humour. Claude Jacquemard possède une écriture alerte qui ne vous laissera pas indifférent. Pêcheur ou pas, vous ne regretterez pas de rencontrer ce conteur hors-pair. Suivez-le le long des rivières de France et d’ailleurs avec des fortunes diverses mais en quête du Graal de tout pêcheur à la mouche… « Le coup du soir ».

Un recueil atypique à mettre entre toute les mains !

EXTRAIT

Cette série d'histoires a vu le jour à… Bamako.

J'y étais dans le cadre d'une mission médicale humanitaire. Il y avait là un expatrié qui était à la fois un charmant compagnon et un fieffé noceur.

Je lui racontais quelques histoires tirées de ma vie passée à soigner l'humanité et à occire les truites. Certaines l'ont amusé et il m'a demandé de les coucher sur le papier. Si bien que, quand il sortait le soir faire la bringue, je restai devant ma table et je me mis à écrire sur des feuilles volantes des souvenirs de ma vie professionnelle mais aussi halieutique.

Pendant le jour je soignais, le soir venu j'écrivais.

Au fur et à mesure des souvenirs qui me revenaient, j'écrivis un certain nombre de récits que je livre actuellement à votre lecture.

Même si j'ai mis l'accent sur l'aspect insolite de certaines aventures, j'ai dans l'ensemble respecté la vérité.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 461

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Le coup du soir

Claude Jacquemard

UPblisher.com

Avant-propos

Cette série d'histoires a vu le jour à… Bamako.

J'y étais dans le cadre d'une mission médicale humanitaire. Il y avait là un expatrié qui était à la fois un charmant compagnon et un fieffé noceur.

Je lui racontais quelques histoires tirées de ma vie passée à soigner l'humanité et à occire les truites. Certaines l'ont amusé et il m'a demandé de les coucher sur le papier. Si bien que, quand il sortait le soir faire la bringue, je restai devant ma table et je me mis à écrire sur des feuilles volantes des souvenirs de ma vie professionnelle mais aussi halieutique.

Pendant le jour je soignais, le soir venu j'écrivais.

Au fur et à mesure des souvenirs qui me revenaient, j'écrivis un certain nombre de récits que je livre actuellement à votre lecture.

Même si j'ai mis l'accent sur l'aspect insolite de certaines aventures, j'ai dans l'ensemble respecté la vérité.

Ce travail une fois fait, je me remis à la lecture d'auteurs du début ou du milieu du XXe siècle, De Boisset, D'Or Sinclair, Albert Petit, Lord Grey of Fallodon, Charles Ritz, sans compter l'admirable livre D'Isaac Walton écrit en 1653. J'ai été étonné de voir, au-delà des modifications du matériel, des aléas de l'environnement, combien les idées évoquées par ces remarquables pêcheurs restaient d'actualité. Quand je parlais d'avoir pêché nu, je pensais être un cas vraiment excentrique et unique avant de voir que d'autres l'avaient fait avant moi.

Le contexte a certes changé. Quand De Boisset parle des coups de barrage sur la basse rivière d'Ain, il n'avait pas encore vu les effets dévastateurs de l'énorme barrage de Vouglans qui n'existait pas à son époque. Le matériel utilisé alors, surtout le crin de Florence, a été remplacé par un nylon de plus en plus performant. Les cannes en bambou ont fait place à la fibre de carbone. Le matériel s'est allégé. La canne à deux mains a disparu. Les ombres se font de plus en plus rares. Alors comment juger de la pêche actuelle par rapport à celle d'il y a presque cent ans ?

Une des plaintes récurrentes de ces ouvrages est le méfait des pêcheurs professionnels opérant au filet. Ces pratiques ont disparu mais la sournoise pollution agricole, inconnue au début du 20e siècle, tue plus sûrement nos rivières que les gesticulations des prédateurs de l'époque. De Boisset ne se plaint jamais des pesticides.

Un autre fait est frappant : ces pêcheurs issus de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie, ont une vue saine de la bonne gestion d'une rivière. Pour autant, ces puristes ne remettent jamais, que je sache, un poisson adulte à l'eau. Ils prêchent pour une augmentation de la taille légale, mais la quantité de poissons pris ne relève que de ce que la rivière a bien voulu donner. Ils parlent de panier lourd ou léger selon que la pêche a été bonne ou non. L'idée de pêcher pour le plaisir et de remettre le poisson à l'eau ne les effleure pas. Il est quelque part question d'un panier de trente-deux ombres réussi un jour de chance, mais nulle allusion d'une remise à l'eau. Que faire de trente-deux ombres quand on sait que le lendemain ils ont perdu l'essentiel de leur saveur ? À moins d'alimenter un banquet vespéral !

Il n'empêche que la lecture de ces ouvrages est attachante car elle permet de sentir que le pêcheur n'est pas seulement un banal preneur de poissons mais aussi un observateur et un admirateur de l'environnement, de la faune et de la flore, qu'il est sensible aux atmosphères que génèrent le ciel, la terre, la forêt, les prés, en un seul mot la nature dans laquelle leur passion les a immergés.

J'aime à penser que les sentiments que j'ai éprouvés au bord de l'eau ont été déjà si parfaitement décrits par nos aînés.

Et bien que cette idée ne m'ait pas le moins du monde effleuré en rédigeant mes histoires, je me rends compte que je suis un héritier, et que je souhaite à ma manière transmettre cet héritage.

Ma première truite

D'aussi loin qu'il m'en souvienne, j'ai été fasciné par les mystères de l'eau.

Certes, étant enfant et comme tous les enfants, j'avais mes jeux. Je participais à ceux des garçons du village. C'était ma vie sociale, certes une relation de gamins mais oh combien importante, celle à laquelle on a à la fois le désir et l'obligation de participer. Il fallait faire partie d'un groupe, sauf à apparaître comme un demeuré ou un asocial. Mal vécu.

Je faisais partie des joueurs de billes. J'étais un des meilleurs à ce jeu que nous appelions les agates. Nous jouions aux agates avec le plus souvent de simples billes. Mais le terme demeurait, comme une survivance d'un passé révolu. Ma réserve d'agates prises à l'adversaire n'était pas des moindres et je pouvais en être légitimement fier. Les agates en question n'étaient, sauf en cas d'apparition miraculeuse sur un marché plutôt étique, au mieux que du verre teinté, quand par chance on pouvait s'en procurer. Je ne pouvais même pas imaginer qu'en des temps reculés on ait pu jouer avec de véritables billes d'agate. Le terme même d'agate ne représentait pour moi, dans sa magnificence, rien d'autre que ce verre incrusté de stries colorées. Nous en étions même tombés, oh déchéance, aux billes de simple argile cuite qui s'ébréchaient au moindre choc un peu violent. La bille de modeste et triste terre cuite valait la moitié du verre en raison de sa vilaine propension à se casser Ce n'est que bien plus tard que j'ai découvert ce qu'était une agate, pour laquelle d'ailleurs je ne cesse d'avoir un regard émerveillé. Comment la nature a-t-elle pu engendrer des couleurs aussi sublimes ?

Mais à l'époque le mot, dont j'ignorais les origines, représentait un objet sphérique et coloré. Je pense que ce terme doit être ancien et remonter à une époque où seuls quelques jeunes fortunés se disputaient de vraies billes en agate. Il est possible au demeurant qu'il y ait eu, en des temps reculés des gosses de riches qui jouaient aux agates tandis que le vulgum pecus se contentait du verre coloré. Pour ce qui me concerne je ne jouais pas aux billes mais aux agates, le terme ayant survécu au temps et à la pénurie, Je n'y voyais aucune différence et je gagnais souvent, même si les soit disant agates n'étaient que de pâles imitations.

Je jouais aussi à la toupie, jeu qui occupait beaucoup notre groupe, une sorte de confrérie. Mais à ce jeu j'étais dépassé par mes aînés. Des virtuoses, des lanceurs prodigieux, capables de faire tourner l'engin, ventru et dressé sur sa pointe, pendant des durées infinies, incroyables, avant qu'il ne titube et ne s'affaisse dans un dernier soubresaut. Je ne sais même plus comment lesquels d'entre nous pouvaient se déclarer vainqueurs, faute de mesure précise du temps. Il n'y avait pas de chronomètre dans notre jeu. Il y avait sûrement des critères infaillibles dont les fondements m'ont échappé. Je suivais des yeux la toupie et je ressentais cette chute même tardive comme une renonciation. Cette toupie virevoltant triomphalement, puis titubant comme un triste pantin abandonné par son maître résumait pour moi une vague idée de ce que pouvaient être la vie, la déchéance et la mort.

Mais dans nos jeux tout n'était que provisoire. Il y avait forcément une nouvelle vie à remettre en jeu. La toupie repartait donc à nouveau, virevoltante comme devant. La mort, qui pourtant rôdait partout dans ces périodes troublées de la guerre, n'était qu'un épisode sans lendemain. Elle ne pouvait être irrémédiable. L'enfant que j'étais n'avait pas le sens du définitif et, pour ce qui me concernait, tout n'était que provisoire et perpétuellement remis en question. La mort à charge de revanche en quelque sorte.

Cette vision enfantine préfigurait sans que je le sache, la loufoquerie des cartoons dans lesquels Woody Woodpecker après s'être aplati comme une galette au fond d'un canyon, repart gaillard comme devant. Au fond rien n'a véritablement changé. Les jeux vidéo, dans lesquels le gentil ou le méchant, après avoir subi les pires avanies, se redressent pour porter un nouveau coup à l'adversaire incarnent cette même vie provisoire, perpétuellement remise en jeu. Combien de fois ai-je entendu chez les enfants accros au presse-bouton cette remarque qui relève de la même logique « je n'ai perdu qu'une vie » ou « il me reste encore une vie » ? L'imaginaire enfantin reste le même. L'enfant se plaît à croire qu'il a plusieurs vies devant lui et c'est tant mieux. Avec le recul et les années passant, je dirais plusieurs vies possibles, mais la plupart du temps, une seule choisie ou subie. Mais chut ! Je ne le dirai jamais aux enfants.

J'avais beau m'appliquer à bien enrouler ma ficelle, lancer avec ardeur, tirer comme un forcené pour lancer l'objet dans une rotation que j'espérais interminable, j'étais régulièrement dépassé par les champions locaux. Je devais dans ce domaine me résigner à n'être qu'un second couteau.

Nous avions aussi mille autres jeux. Tout était jeu. C'est ce que je vois encore aujourd'hui en Afrique. Des enfants s'amusant comme des fous avec de vieux pneus, des morceaux de bois, un os desséché et autres objets insignifiants, fonctionnant sans piles ni écrans ni clignotants, dans les rues boueuses ou poudreuses de Bamako, comme au fin fond de la brousse, dans le Sahel poussiéreux et d'une platitude infinie. Le Sahel par sa rare végétation est plus désespérant que le désert dans sa noble et hautaine nudité car il fait évoquer un semblant de verdure tout en ne montrant qu'une pâle pénurie végétale, une espèce de déclin, un vague et mélancolique strip-tease avant la nudité totale dans toute sa majesté.

Comme ces enfants, nous nous amusions d'un rien.

Il y avait de même nos habituelles parties de ballon. Mais également en hiver la luge, les batailles de boules de neige et les glissades. Mais de plus nous nous adonnions à quelques petits larcins. La maraude des cerises ou des pommes, la saison venue, sans compter l'usage approximatif et immodéré du lance-pierres pour tenter en vain d'occire un inoffensif oiseau dont l'improbable capture eut été pour nous un véritable trophée, juste pour l'excitation de la chasse. Qu'aurions nous fait d'un misérable volatile occis par hasard? Nous étions potentiellement cruels en toute inconscience comme le sont souvent les enfants.

Je crois que, de tous temps, les enfants ont su trouver leurs jeux sans l'aide des adultes sauf que la contribution actuelle est pécuniaire, vénale, garnie en achats de matériel de plus en plus cher. Et gare à celui qui n'a pas la dernière version de… Rien de plus frustrant que de ne pas être à la dernière mode de ... Ce travers n'est même pas l'apanage de l'enfance. Je me trouve périodiquement invité à des repas d'amis ou de connaissances dont le discours tourne régulièrement autour du dernier modèle de berline allemande, du GPS le plus performant, du robot de piscine le plus efficace, de la télé plate la plus épatante, moi qui roule dans une modeste citadine française, sans GPS, et pour qui la discussion sur les robots de piscine n'a pas de sens car je ne possède pas ce jouet indispensable à qui veut avoir une maison présentable.

Et puis il y avait l'événement de la semaine. Le jeudi, la séance d'après catéchisme. Le curé du village, peut-être pour récompenser ses jeunes ouailles et peut-être améliorer la fréquentation du caté, encore que l'idée de sauter le caté ne nous effleurât guère, (dans ce village toute forte tête eut été vite repérée), nous passait chaque fois en projection une page (peut-être deux) d'une histoire de Tintin (oui, Tintin nous était présenté en projections, du genre diapos, j'ignore encore comment il s'y prenait). Comme par hasard la séance se terminait sur une situation critique, dans un suspens insoutenable qui nous laissait pantelants, dans l'attente de la suite qui ne se dévoilerait que le jeudi suivant, selon les règles du roman feuilleton. Cela nous laissait le temps d'échafauder mille hypothèses sur le sort de notre héros, avant que le déroulement de l'histoire nous plonge, la semaine suivante, dans de nouvelles affres. Faute de BD complète, livre inexistant en tout cas introuvable à l'époque, il nous était impossible de tourner la page pour savoir la suite. Et c'est tant mieux. Quoi de plus insipide que de connaître immédiatement ce qui va advenir ? Attendre une semaine pour savoir si notre héros s'était tiré du mauvais pas où il s'était engagé ajoutait à notre délicieuse inquiétude. Nous étions suspendus à ces projections hebdomadaires. Je vous laisse imaginer quelle pouvait être l'anxieuse incertitude engendrée par cette longue attente !

Je ne me suis jamais ennuyé une seule seconde. Notre joie simple et enfantine et nos jeux échappaient aux troubles de l'époque, à la guerre, aux pénuries, aux restrictions et aux interdits. Et pourtant que de nuits passées, après que les sirènes aient beuglé leur sinistre avertissement, en plein champ ou sous les vieux ponts de pierre du ruisseau qui n'avaient pas de valeur stratégique, pour échapper aux attaques alliées sur la gare voisine ! Nous avions la malchance d'habiter près d'une gare, d'un nœud ferroviaire, qui avait une valeur stratégique et faisait régulièrement l'objet de bombardements massifs.

Je nous vois encore, assis côte à côte sous un pont aux pierres séculaires où de sommaires abris avaient été confectionnés à la hâte, la tête dans les lierres et autres végétaux qui pendaient de partout comme un prolongement plutôt répugnant de la mousse qui garnissait les pierres, sur des bancs improvisés, les pieds au ras de l'eau, comme une tribu de naufragés d'une improbable tempête.

Ces abris confectionnés à la hâte étaient censés nous protéger d'une bombe égarée. Ou alors nous dormions roulés dans une simple couverture au fond d'un champ éloigné des sublimes explosions dignes d'un feu d'artifice. Car il fallait fuir la proximité de la gare, cible des bombardements alliés. Le bombardement d'une gare n'était qu'un spectacle mais oh combien fascinant pour un gamin comme moi, une sorte de grandiose feu d'artifice même s'il entraînait quelques dommages collatéraux sur les maisons voisines heureusement désertées. Ces équipées nocturnes avaient un sacré parfum d'aventure. C'était un jeu d'adultes aussi palpitant que nos agates ou nos toupies.

J'étais un enfant de la guerre. La vue et la manipulation de balles ou d'obus m'était familière, sans que j'imagine une seule seconde courir le moindre danger. Nous avions même inventé un jeu très drôle qui consistait à allumer un feu et à y balancer ces cartouches que l'on trouvait en quantité aux abords de la gare régulièrement bombardée. De temps en temps une balle partait au hasard pour notre plus grande joie. Il n'y a jamais eu de morts. Une jolie piece of chance comme disent les anglais, autrement dit un sacré « coup de pot ». Heureusement nos parents n'ont jamais rien su de nos jeux insensés.

Combien de fois ai-je couché en pleine nature, sans feu ni tente, simplement roulé dans une couverture, goûtant le côté insolite de la situation, comme le gamin qui va faire du camping. Il faut dire que nous étions encore en été, fin août début septembre, pendant cette période de reconquête du territoire par les alliés, celle de la libération de la Franche Comté. J'étais totalement insensible voire tout à fait étranger aux gémissements des adultes contre cette saloperie de guerre.

Nous, enfants, vivions insouciants des enjeux politiques et des péripéties stratégiques. Nous nous amusions de peu, parfois et innocemment au risque de notre vie. Les américains, ces grands gaillards rigolards et parlant un langage incompréhensible, arrivèrent enfin et nous distribuèrent sans compter du chocolat, des biscuits, des bonbons, comme autant de trésors de nous inconnus et gentiment glissés dans nos poches. Comment ne pas regretter le passage de ces miraculeux dispensateurs de merveilles ! J'ai aimé ces drôles d'américains, qui eux-mêmes aimaient à nous gâter de délices inconnues.

Je peux dire que j'ai eu pendant la guerre une enfance heureuse.

Mais à côté de ces jeux d'enfants et de cette guerre d'adultes, j'avais une passion grave, une passion profonde oserais-je dire, sérieuse et appliquée, qui était de tremper du fil dans l'eau. La pêche n'est pour moi surtout pas un jeu, c'est une sorte de passion comme pourrait l'être une vocation artistique ou religieuse. Avec application et obstination je hantais, avec quelques galapiats du coin, les rives du ruisseau, le Bied qui devait être une déformation du mot bief, qui traversait le village et signalait peut-être un ancien moulin disparu. Notre matériel était des plus rudimentaires. Une trique taillée dans une branche de frêne ou de noisetier, un morceau de fil, un plomb et un hameçon donnés par un voisin pêcheur.

Dès que je n'étais pas retenu par mes obligations sociales, en l'occurrence les jeux de gosses, j'allais invariablement à la pêche. Ma constance était inépuisable et méritoire car, autant qu'il m'en souvienne je n'ai jamais rien pris de valable dans ce ruisseau, soit qu'il n'y ait rien eu à prendre, soit que j'aie été particulièrement maladroit ou malchanceux. On reconnaît dans cette naïve espérance le véritable pêcheur qui, contre toute mauvaise fortune, s'obstine dans son rêve, sa foi si j'ose dire. On entre parfois en pêche comme en religion. J'en ai connu plus tard qui, bien que souvent bredouilles, repartaient avec un enthousiasme toujours renouvelé vers de nouvelles bredouilles. Je pense que ce type de pêcheurs mérite plus notre estime que les grands preneurs de poissons. Leur passion est pure et n'a que faire d'un résultat attesté par une bourriche pleine. Leur défaite n'est qu'une péripétie, le succès s'il se produit est un cadeau du ciel, l'espoir demeure, tenace.

Mes échecs ne me rebutaient pas et, dès que l'occasion se présentait, je retrouvais mon cher ruisseau, source de mirifiques promesses jamais tenues. Je crois, après mûre réflexion, que mon plaisir venait plus de la quête d'une improbable réussite que de la réussite elle-même. On dit bien de l'amour que le meilleur moment est celui où l'on monte l'escalier. C'est pourquoi je pense être et avoir été un vrai pêcheur. Un être en quête d'idéal. Les grands prédateurs sont le plus souvent des individus soucieux de réussite, certes perfectionnistes, fins techniciens, mais parfois hélas matérialistes, parfois exhibitionnistes. Il y a même ceux qu'on appelle les « viandards » pour lesquels seule compte la quantité. Des Casanova ou des Don Giovanni assoiffés de captures. Mille è trè. Le pêcheur que j'étais demeurait un doux rêveur, un dragueur occasionnel mais obstiné. Loin des mille et trois conquêtes du Don Giovanni de Mozart.

Lors de cette guerre qui n'en finissait pas, mon voisin avait gardé du matériel d' « Avant-Guerre » et nous faisait cadeau d'hameçons et autres accessoires, avec un rien d'amusement devant notre naïf enthousiasme de novices et le peu de résultats de nos expéditions.

« Avant-Guerre ».

Il est difficile d'imaginer actuellement à quel point ce mot était lourd de signification. C'était pendant mon enfance un mot magique évoquant le paradis perdu. Il revenait souvent dans la bouche de ma mère pour évoquer l'abondance, la liberté, l'insouciance, l'absence des tickets de ravitaillement, les produits disparus et remplacés par des Ersatz (pittoresque cadeau de la langue allemande qui a bercé mon enfance avec celui de Kommandantur et Ausweis). Quand elle le prononçait elle avait tout dit. Pour l'enfant que j'étais, ce n'était non pas seulement une époque révolue, mais un monde imaginaire, mythique, un pays de cocagne, où la nourriture ne manquait jamais, où l'on consommait des produits inconnus, présentés dans d'incroyables boîtes en métal (je pouvais le vérifier car il restait dans les placards des vestiges de cet eldorado disparu) où la chicorée était du café, où la pomme de terre régnait en lieu et place des topinambours et des rutabagas, où le pain était blanc, les « boches » en Allemagne et les pères à la maison.

Je me demande encore pourquoi les pommes de terre étaient devenues un produit de luxe et pourquoi elles avaient été supplantées par ces légumineuses dont certaines reviennent à la mode. Pourquoi en période de pénurie se met-on à la culture des topinambours plutôt que la simple patate ? Facilité de culture ? Je l'ignore. Ne me proposez pas des topinambours ou des rutabagas en vogue dans certains restaurants, j'ai l'impression de replonger dans cette période de pénuries.

Mon père passait un CDI (captivité à durée indéterminée, si l'on veut) dans un quelconque Stalag aux ordres du Führer.

« Stalag », abréviation de Stammlager que l'on traduit habituellement par camp de prisonniers, mais qui dans sa racine Stamm qui veut dire tronc contient implicitement la notion de tribu ou de race ou pour le moins de groupe.

Stalag. Je trouve que ce mot n'a eu qu'une faible résonance aux oreilles françaises. Certes la postérité a retenu le pire. On ne parle et pour cause que des horreurs, de la shoah, des camps de concentration, d'extermination. Les Stalags n'étaient que de banals camps de prisonniers, jeunes hommes privés de liberté et voués à une vie désespérément confinée, surveillée, monotone et agrémentée d'une nourriture infâme. Par la suite, Soljenitsyne nous a fait cadeau du joli terme de Goulag qui a occulté tous les autres noms en lag (camp). Ce terme a tellement été repris de toutes parts qu'il en est venu à désigner tout et n'importe quoi, allant de son sens originel, une série d'îlots (l'Archipel du Goulag) dispersés dans une immensité mais tous voués à une sanction extrême et souvent mortelle, à celui de la simple brutalité ou contrariété organisées. On en est arrivé à évoquer le Goulag chaque fois que l'on désigne quelque contrainte réglementaire qui se met un tant soit peu en travers de nos habitudes ou nos acquis. Il y a des termes comme cela qui s'affadissent du fait d'un usage immodéré. Il en va de même pour le génocide. Dès qu'il y a plus de dix morts de par le monde dans un conflit ethnique le mot n'est pas loin. Pour revenir au Stalag, c'était la prison ordinaire de centaines de milliers de soldats français qui avaient eu la mauvaise idée de se faire choper par l'ennemi.

Bref. Pendant que mon père séjournait dans un lointain Stalag, le XVII A, aux alentours de Vienne, mon horizon se limitait à un joli petit village du Jura où je vivais avec ma mère et ma tante. Et je pêchais, en tout cas j'essayais de pêcher.

Mais l'eau était pour moi à la fois un objet d'envoûtement et de crainte. Elle m'attirait, me captivait telle une sirène, mais m'inspirait tout à la fois une certaine inquiétude. Je ne m'y trempais que sur de petites gravières aux faibles profondeurs dans lesquelles nous jouions nos jeux de gamins. Mon critère était simple : tant que je voyais mes pieds j'étais en sécurité. Au-delà, et la clarté de l'eau étant limitée, j'entrais en zone dangereuse.

L'attrait de sa surface à la fois mystérieuse et scintillante ne m'empêchait pas d'éprouver une certaine angoisse vis-à-vis de la frontière d'un monde inconnu qui m'attirait et m'inquiétait à la fois. Et mon imagination peuplait ces fonds opaques de monstres terrifiants ou pour tout le moins d'animaux peu fréquentables. Quel paradoxe que cet instinct de la pêche voué à l'exploration des lieux obscurs, et cette méfiance ambiguë de la surface, pourtant si belle mais qui me semblait malgré tout comme une sorte de menace, une invitation à la noyade ! Et puis, je dois tout simplement l'avouer, je ne savais pas nager

J'adorais voir l'eau, j'étais séduit par l'eau, comme on peut-être séduit par le feu : sans trop s'en approcher. Mais je redoutais ses traîtrises et j'étais plutôt réservé quand il s'agissait de m'y tremper. Mes premières tentatives de pêche furent des échecs, mais des échecs innocents. Mes premiers vrais contacts avec l'eau furent un lamentable fiasco.

Quand je rejoignis la ville, mes parents m'inscrivirent au Cercle des Nageurs de Besançon. Je ne fis pas de prouesses mirobolantes au sein du club. J'avais une telle trouille de l'eau, celle dans laquelle on doit nager, que je séchais (terme qui s'impose) mes leçons de natation et que je revenais à la maison, ayant plus ou moins bien mouillé mon maillot de bain pour faire croire que je m'étais réellement immergé. Il faut dire que ce club ne nous proposait comme bassin d'apprentissage non pas une piscine mais le Doubs lui-même dont les bords avaient été plus ou moins aménagés par un mur de planches et deux pontons distants de vingt cinq mètres pour permettre la nage de haut niveau, et suscitant de médiocres compétitions pendant trois mois de l'année. L'eau elle-même était douteuse car une papeterie en amont nous gratifiait d'une mousse suspecte, mais nous n'en avions cure et je n'en fais pas une excuse. Elle m'apparaissait glauque, les fonds étaient insondables, je n'y voyais pas mes pieds. Ce n'était pas une piscine.

Inutile de dire que la saison d'hiver était inexistante dans ce sport. Le club n'était pas une fabrique de champions. Il n'y avait pas de piscine couverte à Besançon dans ces années-là. C'était sommaire, même si une construction en surplomb voulait se parer des attraits d'un club house. Il y avait certes un tremplin de trois mètres qui permettait aux caïds du club aux pectoraux avantageux de se faire admirer, allant jusqu'à oser un saut périlleux. J'y ai mis une ou deux fois les pieds, juste histoire de me faire peur, sans jamais tenter le saut de la mort, tel qu'il m'apparaissait en cette époque. Mais cela attirait le gratin local et son appartenance vous classait socialement au même titre que le club de tennis, le golf étant totalement inconnu à cette époque.

Je faisais semblant d'y aller mais mes piètres mensonges furent vite éventés et je pris un savon bien mérité. Un savon verbal pour me punir d'une eau absente! Rien que de très sec. Ce n'est que peu après qu'un lointain cousin plus âgé que moi me fit, lors d'un séjour au bord de la méditerranée, découvrir les joies de l'eau et de la natation en eau claire, où l'on voit ses pieds, ce qui changea tout. J'adoptai vite le masque et le tuba et les fonds mystérieux devinrent en un rien de temps un monde merveilleux. L'enchantement de la vision des fonds sous marins, était plus attrayant il est vrai que ceux du Doubs. Depuis j'adore l'eau, je ne nage pas trop mal, je me régale de voir et d'explorer les fonds, j'ai été pendant longtemps un adepte de la chasse sous marine avant de me tourner vers la plongée et la photo.

L'eau peut-être vue de dehors ou de dedans. Le pêcheur peut ne pas aimer l'eau, ne pas savoir nager. Il n‘est pas obligatoire de se rouler dans les bauges pour chasser le sanglier.

Tout cela se rapporte à ma vie bisontine. J'avais quitté mon village jurassien pour la capitale du Doubs. Et c'est dans cette ville que j'ai réussi à apprendre, sinon à nager, au moins à pêcher. La pêche était un doux rêve, un rêve de bonheur.

J'ai changé depuis et j'ai acquis un certain culte de la réussite et de la capture. Personne n'est parfait. Mais je ne puis me défaire d'une sorte de lien spirituel avec nombre de trempeurs de fil que je vois contempler longuement un bouchon immobile.

Quand j'en aperçois un, je m'arrête, j'observe longuement et sans rien dire. Et puis viennent les questions de haute métaphysique :

— Ça mord ?

— Pas trop. Par contre hier c'était super (ouais !), mais aujourd'hui il y a trop (ou pas assez) de vent, l'eau est trop claire (ou trop trouble), le niveau est trop haut (ou trop bas), il fait trop chaud (ou trop froid).

Car les pêcheurs sont menteurs, hâbleurs, mythomanes, de mauvaise foi, bref, des types en tous points sympathiques et attachants.

J'ai changé certes mais je comprends parfaitement ces solitaires qui attendent une improbable touche, tout en m'interrogeant sur le cours de leurs pensées profondes. Sont-ce de sombres idiots dont l'esprit tourne à vide ? Sont-ce de vrais philosophes pour lesquels la contemplation du bouchon immobile est l'occasion de méditer sur des problèmes existentiels ? Ou ne sont-ce que des maris brimés qui cherchent ailleurs qu'au bistrot l'oubli de frustrations domestiques ?

On trouve probablement de tout dans cette corporation, y compris bien sur ceux qui viennent tout simplement se délasser sans se poser de questions. Sans compter ceux qui évitent d'aller voter. Le parti des pêcheurs à la ligne que le monde politique vilipende. Ce sont à mon avis des citoyens parfaitement responsables car aucun candidat à quelque poste que ce soit n'a jamais promis que la pêche serait bonne, dont acte. Ils ne votent pas, comme on a l'habitude de le dire avec leurs pieds mais avec leur canne. Mon opinion est que ces pêcheurs sont cependant respectables car leur passion ressortit à une forme d'exutoire, de catharsis. Ils se défoulent non par leur vote mais par leur oubli des urnes.

Et puis la guerre se termina enfin et, après quelques péripéties, mon père revint de vacances. Je ne pense pas qu'à son retour la pêche ait été son premier souci. Il y avait tant d'autres choses dans sa vie en retrouvant les chemins de la liberté. Se plonger dans les temps nouveaux, retrouver une femme perdue de vue depuis cinq ans et probablement changée comme lui-même l'était, un fils inconnu, conçu juste avant l'exil, chercher un travail, refonder un foyer. Demandez-vous pourquoi je suis né en 1939 et mon frère en 1946 ? Il y a dû avoir une carence de câlins pendant cet intervalle.

Il n'était probablement pas lui-même un très grand pêcheur mais ne dédaignait pas de tremper du fil à l'occasion. Nous habitions Besançon, merveilleuse ville sertie dans la boucle du Doubs. Nous habitions un appartement de fonction à l'hôpital Saint Jacques, fondé par Louis XIV, qui avait construit ce magnifique édifice pour se faire pardonner sa cruelle conquête de la Franche-Comté. Nous étions littéralement cernés par le Doubs qui partout fait partie de la ville.

Le Doubs, source de beauté, de loisirs mais aussi de soucis quand il était saisi d'une de ses crues mémorables. Nous étions à l'intérieur de la boucle et l'eau pouvait y monter de façon inquiétante. Je revois mon père, la torche à la main en train de surveiller la montée des eaux dans les sous sols de l'hôpital qui contenaient des réserves de vivres et de médicaments, les transports hâtifs pour les mettre à l'abri, le souci constant et peu aidé par la météo de l'époque de savoir si l'on en avait fait assez ou pas. Montera encore, montera pas ? J'ai encore en mémoire le décompte des marches d'escalier que l'eau pouvait atteindre. Là c'est encore bon, si l'eau monte plus haut il faut revoir nos plans.

Oubliées ces hantises liées aux caprices de la rivière, il ne nous fallait qu'un petit quart d'heure de marche pour nous retrouver en pleine nature, entre les versants abrupts de Chaudanne, de Bregille ou de la Citadelle. Pas plus de cinq minutes pour tremper du fil dans l'ancienne Gare d'Eau près de Chamars (ex Champ de Mars) dont les quais de pierre soigneusement taillés s'harmonisaient avec les proches vestiges des remparts de Vauban. Les coins de pêche ne manquaient pas. Le Doubs fut donc le lieu de mes premières découvertes.

Le Doubs ! Dubis flumen ! Le fleuve incertain dont César aurait dit que son cours paraissait si immobile que l'on ne savait pas dans quel sens il coulait. Je ne lui pardonnerai jamais une telle affirmation et je proclame à la face du monde que César, s'il était un grand stratège, n'était qu'un observateur médiocre en matière de rivière et un pêcheur complètement nul. Il n'y avait qu'à lancer sa ligne pour voir dans quel sens elle dérivait. À sept ans j'en savais plus sur le Doubs que le futur empereur de Rome.

Mon père avait ressorti de dessous une cachette en forme de tas de charbon, du matériel d'avant guerre. Il y avait là notamment une increvable Cinq CV Citroën dite Trèfle, celle qui avait un cul en forme de proue de bateau. Comment cacher un véhicule sous un tas de charbon ? Il faut dire que ce tas était celui de l'hôpital voisin dans lequel ma tante travaillait. Rien à voir avec le petit tas que l'on gardait chez soi pour passer l'hiver. Il pouvait cacher une voiture. Une fois débarrassée de son noir carcan de poussière minérale, elle démarra au premier coup de manivelle et reprit allègrement du service (du matériel d'Avant Guerre !). Certes elle avait ses limites, 11 Cv réels et une pointe de vitesse à 60 km/h, et il nous fallait en descendre et la pousser dans les côtes un peu raides. Mais elle nous transportait gentiment sur des distances pas trop longues. Nous faisions souvent le même trajet qui nous menait chez mon grand-père jurassien et nous savions à l'avance quelle côte pourrait être franchie avec l'aide du seul moteur, quelle autre allait mettre nos muscles à contribution. Enfin cela dépendait du nombre de passagers et du matériel embarqué. Passera ? Passera pas ? Cela relevait du domaine de la spéculation.

Parmi les objets négligés par les fouilles teutonnes il y avait de l'innocent matériel de pêche qui reprit du service. Je découvris alors un autre monde. Même si selon toute vraisemblance mon père n'était guère plus qu'un pêcheur du dimanche, il me fascinait par sa façon de monter les cannes et les lignes. C'était pour moi la découverte du mariage d'un art et d'une technique, ce qui, entre nous, résume la quintessence de la pêche. J'entrai dans ma période initiatique. À défaut de choisir les meilleurs coins, il m'emmenait là où il y avait le moins de branches traîtresses et où je pourrais tremper du fil sans trop de risque. Il m'apprit à monter le matériel, à sonder le fond, régler le flotteur, à manipuler le ver et l'asticot, il me tint la main à mes débuts.

Et le miracle se produisit. Je vis mon bouchon osciller et je ressentis l'ineffable jouissance de la présence au bout de ma ligne d'un poisson. Révélation, émerveillement, triomphe ! Dieu qu'il était vif, combatif, mais, au prix d'un effort incroyable je le sortis de l'eau. Je ne sais plus si c'était une ablette, un gardon, une rousse, un goujon, une perche soleil ou Dieu sait quel autre poissonnet, de toute façon c'était pour moi un joyau scintillant de la rivière, un être mythique extrait des profondeurs aquatiques.

Puis, après le temps des découvertes et des enthousiasmes, vint celui des réalités. Les règles du jeu se révélaient, se précisaient. La pêche prenait une autre dimension Je voyais bien que mes trophées n'avaient de valeur qu'à mes yeux et qu'alentour certains pêcheurs s'attaquaient à des poissons d'un autre calibre.

J'étais fasciné quand j'entendais l'annonce faite sur un ton faussement détaché « C'est un mastard ». La vue de la canne, courbée au bord de la rupture, l'âpreté du combat, les remous provoqués par le monstre quand il consentait à venir à la surface, l'incertitude finale de la bagarre, le poisson s'échappant parfois, par la casse ou le décrochage étaient pour moi un objet d'envie et de fascination. La pêche a ce côté à la fois pervers et loyal que j'aime. Il faut d'abord séduire l'adversaire, voire le leurrer. C'est à la fois une sorte de jeu amoureux et de jeu du cirque. Le jeu de la séduction et de la mort. Mais le poisson a sa chance et peut s'échapper. Et même si l'on gagne, la mise à mort reste à la discrétion du prédateur. On peut toujours, tel le consul dans le Colisée face au gladiateur vaincu mais valeureux, lever le pouce et faire grâce au poisson en le rendant à son milieu naturel. Ce geste, impensable à l'époque, est entré il y a relativement peu dans une fraction de notre petit monde halieutique. Remettre le poisson à l'eau, quoi de plus noble ?

Je repense à cette occasion à une histoire récente et véridique Je faisais visiter à un ami Malien les beautés de notre proche Bugey. Soudain, remontant le cours de l'Albarine et en traversant Saint Rambert en Bugey (cher à Françoise Chandernagor), je vis, dépassant du mur du quai, une canne ployée qui attestait que son propriétaire tenait une truite. Je stoppai et nous assistâmes au combat puis à la prise de la truite qui fut, une fois capturée, décrochée et délicatement remise à l'eau. Elle venait de passer un mauvais moment mais elle avait la vie sauve. Je revois l'expression incrédule de mon ami, pour qui une telle attitude relevait de la pure stupidité. Tout poisson pris est à faire cuire, ce qui dans sa culture est une obligation. La priorité malienne est de manger. Je ne suis pas sûr de l'avoir convaincu du bien fondé des motivations de cet homme, pêchant pour le plaisir et soucieux de ne pas entamer le cheptel de la rivière. Français et africains n'avons pas les mêmes besoins, encore que le terme de besoin semble chez nous bien abusif et qu'à mon avis beaucoup de nos compatriotes pêchent encore trop souvent pour remplir le congélateur. Je dois avouer qu'il fut un temps où, pêchant en France, nous rapportions chaque jour le produit de notre pêche, gardé dans le congélateur de l'hôtelier, ce qui fait qu'en fin de semaine, cela remplissait à ras bord une glacière de bonne taille.

Mon voisin du village, celui là même qui m'avait fourni en fil et hameçons n'appartenait pas à cette moderne chevalerie. Dans cette époque d'immédiate après guerre il fallait se nourrir avec les moyens du bord. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, m'apparaissant alors comme un vieillard chenu, qui faisait partie de ces surhommes à la canne miraculeuse. Avec ses deux fils revenus eux aussi de longues vacances, il exhibait des tableaux de « chasse » mirifiques, étalant carpes, tanches, brèmes et barbeaux dont la taille me semblait incroyable, comme autant de monstres aquatiques hantant les profondeurs obscures du Doubs.

Je me jurai qu'un jour j'en ferais autant. Ce ne sont pas à proprement parler des poissons dits nobles, mais, pour des raisons obscures et qui se rapportent à cette époque de mon enfance, la prise d'un barbeau me met toujours en transes. D'autant plus que ce satané poisson a une capacité à coller au fond qui dépasse parfois l'entendement. Je ne parle pas de la pêche de la carpe, poisson à la défense féroce, et qui requiert actuellement une stratégie et un matériel si précis que les carpistes sont devenus des spécialistes à part entière avec leurs techniques relevant d'un matériel et un savoir-faire de pros.

Et puis le temps passa. Mon père s'était peu à peu désintéressé de la pêche. Les dimanches ne se passaient plus toujours au bord de l'eau. Sur le moment je n'ai pas vraiment su pourquoi mais maintenant je comprends mieux. Il s'était pris d'intérêt pour la cause que défendaient certains franc-comtois têtus « Comtois, tête de bois » d'une Alesia franc- comtoise. L'objet de la controverse était le village d'Alaise dans le Doubs. Cette hypothèse avait été avancée au XIXe puis soutenue par Georges Colomb alias Christophe (oui, l'auteur du Sapeur Camembert !) qui avait relu et interprété à sa façon le « De Bello Gallico » de César. Il combattait avec acharnement l'insupportable suffisance d'Alise Sainte Reine la bourguignonne.

Un club s'était créé à Besançon, regroupant des croyants intégristes, mais aussi des curieux, dont mon père, plus amusés par l'hypothétique démonstration qu'une erreur historique capitale avait été faite, que décidés à mourir debout pour rétablir une vérité encore à prouver. Je pense qu'au sein de ces puristes, parmi lesquels s'affichaient quelques fanatiques, il faisait figure de doux sceptique, non pas athée mais agnostique. L'idée l'amusait sous réserve de preuves convaincantes. Il était à la recherche d'indices probants.

Certes en tout point Alaise pouvait correspondre à la description de César, on pouvait ergoter sur la description de ses déplacements entre les Eduens et les Séquanes. La situation d'Alaise sur une colline escarpée pouvait répondre aux propos de César dans le « De Bello Gallico », mais tout le monde achoppait sur une certaine plaine de trois mille pas qui, lieu de combats épiques, existait certes vers Alaise, au moins dans sa longueur, mais dont la faible largeur s'accommodait mal de l'idée des affrontements dont elle aurait pu être le siège. Mais deux mille ans après ! Où s'arrêtaient les bois qui la bordaient?

Je crois savoir que la querelle n'est pas totalement close et qu'il y a encore des défenseurs de cette hypothèse.

Dans cette quête, toute la famille arpentait avec entrain chaque dimanche les alentours du petit village d'Alaise à la recherche de vestiges gaulois. Nos lieux de sortie s'appelaient Alaise,Saraz, Echay, Lizine, Chiprey, Eternoz, Amancey et j'en oublie. Chaque année avait lieu une grand messe à Myon, avec allocutions enflammées, suivies d'un banquet style très XIXe. Il fallait tordre le cou à cette idée saugrenue que cette Alise machin chose pouvait avoir été le lieu de la reddition de Vercingétorix. Et, des vestiges, il y en avait. Ce qui prouvait une forte présence gauloise en cet endroit mais d'ici à prouver qu'Alaise était la vraie Alésia il y avait encore un peu de chemin à faire.

Napoléon III, dit Le Petit, qui avait donné son aval à l'hypothèse officielle « Alise Sainte Reine »,était honni par autant de petits Victor Hugo bien décidés à en découdre sans pour autant s'exiler dans quelque île anglo-normande ou à la rigueur sur quelque tertre franc comtois. Nous n'étions qu'à quelques kilomètres des villages de Montmahoux et Nans-Sous–Sainte-Anne (alias Longeverne contre Velrans) qui ont inspiré à Pergaud « La Guerredes Boutons ». Et rétrospectivement, je ne puis m'empêcher de trouver un lien de parenté entre la pittoresque guerre villageoise de Pergaud et la drôle de dispute qui faisait rage autour d'Alaise. Cette querelle d'adultes avait des allures de chamailleries de gamins. Il n'y manquait que les boutons.

Je me rappelle, au cours de ces vagabondages répétés, avoir admiré la Loue et le Lison qui cernent le site et sont parmi les plus belles rivières à truites de France. Mon père arrivait parfois à en oublier ses recherches favorites, s'arrêtait sur un pont et nous laissait contempler les majestueuses truites qui, sous trois mètres d'eau cristalline et ignorant royalement notre présence, vaquaient tranquillement à leur nonchalante quête de nourriture. Mais à cette époque mon regard ne restait qu'une vaine fascination, un fantasme. Ces joyaux étaient inaccessibles. L'idée de tenter de les prendre m'effleurait certes non sans un certain frisson, mais j'en étais bien incapable et nous étions à la recherche d'une vérité historique où la pêche n'avait pas vraiment sa place.

En tout cas c'était pour lui l'occasion de retrouver des amis, plus ou moins convaincus, qui à des degrés divers, étaient intrigués par cette idée un peu iconoclaste d'une Alesia franc comtoise, sans pour autant être prêts à mourir pour la cause.

Exit donc la pêche. C'était le temps des fouilles archéologiques et des disputes d'historiographes. Car je ne vous dis pas à quel point le De Bello Gallico fut lu, relu, interprété dans un sens ou dans l'autre, car la plupart d'entre eux lisaient le latin dans le texte, pour savoir si César était dans notre actuelle Bourgogne ou en Franche-Comté au moment de la prise d'Alesia. À vrai dire, personnellement, je m'en foutais un peu.

Puis vint le temps des examens, des concours, des copains et des filles.

Autres préoccupations. Plus excitantes pour l'ado que j'étais. Et pourtant !

Mais je n'ai jamais pu me défaire de la sale manie de regarder l'eau. Encore aujourd'hui, le simple fait de passer en voiture sur un pont attire invinciblement mon regard vers la rivière qu'il enjambe. En un éclair je la jauge : largeur, profondeur supposée, courants, rives, type de pêche possible. Ma plus grande déception est de passer sur un pont qui n'enjambe qu'une voie ferrée ou une autre route. Un pont qui ne passe pas sur une rivière n'est qu'un attrape-couillons. J'y ressens une frustration, une sorte d'imposture. Si à l'inverse la végétation recouvre complètement un ruisseau invisible lors de ma fugitive inspection, je me sens comme grugé. Je n'ai pas vu l'eau. S'il ne tenait qu'à moi, je m'arrêterais sur tous les ponts, à condition qu'il y ait une rivière à voir.

Un paysage, une ville sans perspective aquatique me laissent sur une vague impression de malaise, un sentiment de manque, d'inachevé. Je me laisserais plus facilement séduire par les chutes du Zambèze que par les Pyramides d'Égypte. J'ai entendu récemment un architecte, constructeur de tours, qui affirmait ne pas pouvoir se passer de l'eau dans son projet urbain. Mon credo culturel est plus nourri des joyaux de la nature engendrés par l'eau que des pierres desséchées en dépit du génie de l'homme. J'accepte d'avance la volée de bois vert que les égyptologues ne manqueront pas de m'asséner. Il faut bien qu'à côté des passionnés de vieilles pierres et du Dieu Râ, Dieu du soleil, il y ait des adeptes de Poséidon ou des Naïades. Et j'en fais partie.

Je ne pouvais jamais m'empêcher, sur le chemin qui menait au lycée, de faire un petit détour afin de jeter un coup d'œil par-dessus le mur du quai Vauban ou depuis le pont Battant, pour juger de l'état de la rivière, repérer quelque pêcheur et saisir l'instant fugitif d'une capture.

Il y avait, en permanence, sur le quai en contrebas, une kyrielle de pêcheurs, postés à touche-touche, donnant l'impression de faire la queue pour s'emparer d'un produit rare. Comme une scène de pénurie, alors que les prises abondaient. Ou peut-être l'image de ces vautours qui se battent ou pour le moins font la queue pour s'emparer de la bonne affaire, un matin de soldes. Vous comprendrez facilement mon engouement pour les soldes. Ils n'étaient pas là par hasard. La bonne ville de Besançon déversait à cet endroit, par l'intermédiaire d'un égout exposé à la vue de tous, les effluents de toute la population vivant dans la boucle du Doubs. La notion d'écologie n'existait pas et le Doubs en dépit de ces déplorables vomissures me semblait rester une rivière tout à fait fréquentable.

Cette manne peu ragoûtante attirait les poissons et par là même les pêcheurs. Il faut dire que ces tristes déversements contenaient plus de fonds de vaisselle et de latrines que de produits de nettoyage. On peut dire en quelque sorte que les poissons faisaient leurs choux gras de ce que les bisontins n'avaient pas mangé ou digéré. Ces confrères pas trop regardants oubliaient l'égout pour ne s'intéresser qu'au volume de la friture. Inutile de dire que les prises se succédaient et que mon œil fasciné n'était pas en manque de spectacle. J'avais beau voir prendre ablette sur ablette, je ne me lassais pas de regarder. La vue d'un poisson extrait de l'eau m'apparaissait et m'apparaît toujours comme un miracle sans cesse renouvelé. Malgré une certaine expérience et parfois de jolies réussites, je ne peux m'empêcher d'être ému devant la prise de ces petits joyaux, sans jamais me lasser du côté éminemment répétitif de ces exploits de pacotille.

Je devais faire un effort méritoire pour m'arracher à ma contemplation et rejoindre en temps voulu le lycée où m'attendaient des cours plus arides que celui du Doubs.

Plus bas, en aval du pont Canot se situait l'exutoire des abattoirs avec force rejets essentiellement de sang. Autre coin intéressant et que je surveillais, mais différent, car à cet endroit le Doubs était profond, bordé par un à pic rocheux abrupt et que seuls les pêcheurs munis de cuissardes pouvaient atteindre à la quête de sujets d'un autre calibre. Moins dense en prises mais tout aussi passionnant quand voyait arriver à l'épuisette un sujet majestueux vaincu par la malice humaine.

Je n'ai revécu une telle fascination dans ma contemplation que devant la vue de la mer quand elle est grosse. Je suis capable de rester des heures à observer la vague qui vient battre le rocher, toujours renouvelée mais jamais la même, inconscient du temps qui passe jusqu'à oublier les heures écoulées dans la vision fascinée de ce spectacle mille fois répété et toujours différent de l'eau à l'assaut du rocher. Jusqu'à semer l'inquiétude parmi mes proches devant mon absence inexplicablement prolongée.

J'atteignais ainsi à une sorte de Nirvana. En fait probablement le fait de ne penser à rien. Ce qui pour moi est un luxe exceptionnel et que je n'ai que trop peu connu. Il y a tellement de gens qui pensent constamment et vous obligent à penser en permanence, j'ai dû tellement sans cesse penser, réfléchir, que ce vide béant dans ma conscience reste un moment, dans sa vacuité, d'une rare plénitude. Faire le plein de vide !

Ne vous est-il pas arrivé en revanche d'avoir un air songeur, ce qui correspond en général à une vision intérieure précise dissimulée derrière un regard absent, et de vous entendre poser la question :

— À quoi penses-tu ?

La réponse la plus fréquente est :

— À rien.

Ce qui est en général est archifaux car vous avez en tête des idées que vous n'avez absolument pas envie de partager.

Ne penser à rien est autre chose, c'est une méditation solitaire. Un néant absolu, un vrai luxe intellectuel, et qui demande des dons particuliers ou des circonstances exceptionnelles. Je n'y arrivais parfois qu'au bord de l'eau, bercé par la répétition de la vague ou la chute obstinée de la cascade.

Mais j'avais perdu la voie pour y parvenir. J'étais trop souvent rattrapé par l'implacable quotidien.

Puis vint le temps du mariage, des enfants, du travail. J'avais, sans en avoir vraiment conscience, tiré un trait sur ces vieilles lubies.

Mais la pêche est peut-être pour certains une sorte de drogue. Et une drogue est une drogue. Vous vous croyez guéri, vous l'avez oubliée. Elle semble vous avoir oublié, mais sans prévenir elle vous rattrape. Quel fumeur, quel alcoolique, anonyme ou célèbre, n'est-il pas retombé dans ses travers ? L'alcool, le tabac, l'héroïne et autres babioles contiennent en elles autant de pouvoir addictif que la pêche. J'avais oublié que j'étais un drogué, fondamentalement mordu de pêche. À ce propos j'aime ce terme de mordu appliqué à la pêche. Les mots nous jouent parfois de drôle de tours. En l'occurrence le mordu est bien celui qui rêve de faire mordre son adversaire. Le prédateur et sa victime se rejoignent dans le même terme. Qui est ou a mordu ? À vous de juger.

Comment ai-je bien pu rechuter ?

Je plaide non coupable. Je n'y suis pour rien. J'ai eu la malencontreuse idée d'épouser une femme qui possédait en Haute-Saône une maison de campagne, une vieille habitation familiale bordée par un ruisseau. Ce n'était pas le timide ru de mon enfance. C'était une solide résurgence qui prenait sa source dans le village même où elle alimentait un magnifique lavoir du XVIIIe en pierre de taille et qui avait retenti autrefois du joyeux battage et des commérages des lavandières. De là il s'écoulait, franchissant gentiment de petites cascades en longeant notre ancienne ferme familiale avant de continuer une course plus assagie à travers les prés. Notre bâtisse était la dernière du village et donnait sur un vaste paysage de champs et de bois jusqu'à l'infini. Un univers de verdure et de repos, où l'on aurait pu tourner une belle séquence publicitaire destinée à vanter je ne sais quel produit à déguster en famille au petit déjeuner.

Il n'y avait initialement pas l'eau courante et les toilettes se résumaient à une petite cabane en surplomb du ruisseau que l'on pouvait contempler à travers la lunette de l'édicule. Nous polluions de façon éhontée. Il faut dire que par eaux basses, le produit de nos émonctoires avait tendance à sécher sur le bord. Mais, le croiriez vous, le ruisseau regorgeait de truites. L'eau courante ne nous fut octroyée que quelques années plus tard, ainsi que la possibilité de construire de vrais WC reliés à une fosse septique. Il fut une époque où les lavandières lavaient dans le ruisseau, où certains riverains y balançaient leurs déjections et où le ruisseau regorgeait de poissons. Allez comprendre !

Ces cascadelles, juste sous ma fenêtre, me gratifiaient d'un chant d'une douceur infinie qui berçait mes nuits. Si par hasard les caprices de l'eau, au détour d'une crue hivernale, avaient endommagé certaines d'entre elles, je m'empressais de replacer quelques roches égarées pour les rendre à nouveau capables de reproduire le petit clapotis, le doux chant qui accompagnait mon sommeil.

Et dire qu'il y en avait dans le groupe familial pour prétendre que ce joli gazouillis de l'onde les empêchait de dormir. À leur décharge il est vrai, je dois dire que c'étaient des parisiens pour lesquels l'ordinaire de leurs nuits est plus bercé par le bruit du trafic automobile que celui de l'eau. J'ai toujours eu du mal à admettre que l'on puisse se plaindre de son joli murmure. Pour moi c'était une musique céleste qui m'aidait à trouver un sommeil qui trop souvent avait tendance à me fuir.

Les habitants du village venaient y tremper du fil et en revenaient parfois avec de jolies prises. Mais à l'époque je ne les voyais que comme des objets de foire : la jolie poupée que l'on a gagnée au tir à la carabine, dont on ne sait que faire. Mais qui a cependant en l'occurrence le mérite d'être comestible. J'étais plus soucieux de ma carrière, de ma famille, la musique que de la pêche.

Et puis le seul poisson à prendre était la truite, et la truite, je ne connaissais pas.

Cependant, un jour, ma fragile carapace vola en éclats au détour d'une banale question de mon épouse.

— Pourquoi ne nous pêches-tu pas toi aussi des truites ?

Oulala ! Que n'avait-elle pas dit ? Cette perfide insinuation, ce doux chant de sirène, se fit un rapidement un chemin sournois dans mon esprit. Mes préoccupations de l'époque furent vite balayées par une suggestion aussi insidieuse. Je retombai immédiatement dans mes rêves d'enfant. Prendre des truites : pourquoi pas ?

Ma femme, si elle avait eu conscience de ce vers quoi elle m'entraînait, aurait sûrement tenu sa langue. Elle me poussait vers ce qui n'était pour elle qu'un aimable divertissement, une inoffensive façon de me détendre et, le cas échéant, d'agrémenter le menu familial. Elle ne savait pas qu'elle me faisait basculer dans le monde exclusif de la pêche. Elle m'avait proposé un banal pétard à fumer et j'avais déjà la seringue à la main. Une drogue dure. Celle qui est capable de compromettre la vie de famille, celle qui, les bons jours, ceux où ça mord, vous fait oublier l'heure du repas. Celle qui, pour des raisons tactiques, vous pousse au bord de l'eau quand vous devriez être auprès des vôtres. Celle qui vous fait partir avant l'aube pour traquer la friture ou le carnassier, celle qui vous fait revenir d'un coup du soir au diable vauvert à minuit passé.

Toute femme qui envisage de lier son existence à un homme devrait, avant toute chose lui demander s'il est pêcheur. Elle saura alors à quelles concessions elle devra consentir.

Qui n'a pas vu la malheureuse épouse du pêcheur, résignée, sur un pliant ou dans la voiture garée non loin, s'adonnant à un tricot mélancolique et machinal pendant que son pêcheur d'époux s'enferme dans un mutisme concentré, entrecoupé de phrases de haute volée du genre « oui, non, ça bouge, vas-y, salope, j'tai eu, eh merde ? » Le pêcheur le plus courtois, lettré, intelligent, cultivé, évacue au bord de l'eau un tombereau de platitudes et de grossièretés.

Le chasseur planifie son projet, prévoit ses jours de traque, organise ses battues, n'oublie surtout pas le repas de midi, auquel les épouses sont le plus souvent conviées quand elles n'en sont pas les vraies organisatrices. À l'opposé le pêcheur est imprévisible car tributaire des caprices de la météo et du poisson. Le chasseur doit tuer, le pêcheur doit d'abord séduire. Il ne suffit pas de voir le poisson pour l'occire. Il faut d'abord lui donner faim, ou en tout cas l'envie de manger. Le pêcheur est perdu pour une vie familiale réglée. La truite du moucheur a la désolante manie de se nourrir soit à midi soit le soir. Femmes de pêcheurs, apprenez à passer à table voire à aller vous coucher sans votre époux ! Il y a tant d'hommes qui ne sont pas pêcheurs !

Réfléchissez.