Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Memory

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

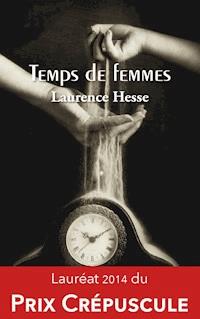

Memory présente son quatrième « roman culinaire »,qui va très probablement rejoindre ses trois prédécesseurs dans la qualité des mets rares et appréciés, présentés et développés avec raffinement, au restaurant « La Régalade » à Toernich. Recettes récapitulées et détachables en fin de volume.Eloïse Dubois, qui doit effectuer un stage en art culinaire, a choisi de venir à Toernich, le village natal de sa grand-mère, qu'elle n'a pas connue, mais qui a vécu une histoire personnelle très difficile : toute jeune, à 18 ans, cette personne a quitté précipitamment le village, est montée à Liège où elle a accouché d'une petite fille, quasiment toute seule, puis, pour donner un nom à sa fille, s'est mariée à un homme qu'elle n'aimait pas, mais qui l'a cependant toujours respectée. Sa fille, jeune adulte puis jeune femme, a appris, à 28 ans seulement, de la bouche de sa mère mourante, que son « père » n'était pas son véritable géniteur. Complètement déchirée par la révélation de cette paternité inconnue, elle a sombré dans l'alcoolisme, sans jamais révéler quoi que ce soit de ce qu'elle avait appris. Espérant aider sa mère, Eloïse, sa fille, a entrepris un travail de recherche de ses propres origines dans le village de sa mère : qui, de toutes ces personnes qu'elle va croiser et rencontrer au restaurant ou dans le village, est le père de sa mère et donc, par conséquent, son grand -père ? La palette des recherches est assez large, mais la plupart des seniors respectent « la loi du silence »...Malgré tout, en posant des questions ici et là, en visitant certaines personnes, et certains endroits, ici et là, elle avance dans sa recherche. Tout cela dans l'atmosphère chargée des parfums rares de la cuisine que concocte le patron et qui souhaite la présence quasi permanente de sa stagiaire aux fourneaux, pour apprendre des recettes plus rares,plus délicieuses et plus originales les unes que les autres. A déguster, sans attendre ! Tous les ingrédients sont bien à leur place !

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 169

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Toernich, mars 1961

Gisèle avait entendu frapper à la porte d’entrée. Son père était encore au bois. Il profitait de cette journée de soleil printanier pour élaguer les hêtres qu’il avait abattus en janvier dans la petite parcelle familiale, sur la pente abrupte du Hirtzenberg, la colline des cerfs. Sa mère s’occupait de la traite du soir des trois vaches qui occupaient la petite étable faisant corps avec la maison. Une fois les cruches métalliques déposées près de la baratte, elle irait donner du grain aux poules et du fourrage aux quelques lapins qui attendaient leur tour pour passer à la casserole. Gisèle, elle, était couchée sur son lit. Les rideaux fermés ne laissaient passer qu’un fin rai de lumière qui se déplaçait lentement au fil des heures, passant de sa tête à ses pieds. Depuis quelques semaines, elle se levait le plus rarement possible, seulement lorsqu’il le fallait bien. Comme elle se savait seule à la maison en cette fin d’après-midi, elle s’emmitoufla dans son long gilet de laine bleue qui cachait au mieux son ventre rond et dur, et elle se leva. Elle descendit l’escalier, tout doucement, ses pantoufles effilochées chuintaient sur les marches. Elle traversa le long couloir qui donnait sur les quatre portes disposées symétriquement : tout d’abord, la cuisine et la buanderie, puis un peu plus loin, la salle-à-manger et la schéin Stuff1. Arrivée devant la porte d’entrée, elle posa sa main sur la clenche et laissa échapper un soupir avant d’ouvrir. Aussitôt, elle reconnut la schlam Ketty2, la mendiante. Celle-ci se tenait sur les marches du perron, suivie d’un essaim de gamins en short et chandail qui s’égosillaient en chantant des coin-coin désaccordés. Ils imitaient la marche du canard avant de partir dans de grands éclats de rire. C’était la vieille sorcière de la Hetschegaass, le quartier pauvre et populaire du centre de la ville d’Arlon. Chaque début d’année, elle crapahutait jusqu’au village pour y quémander quelques biens ou de la nourriture. À chaque fois qu’elle avançait une jambe vers l’avant, ses épaules oscillaient au rythme de son déhanchement douloureux. Cinq ans auparavant, la misérable avait sauvé une fillette d’une noyade certaine. C’était Viviane qui était tombée dans la fontaine du haut du patelin. Les villageois lui en étaient restés très reconnaissants et, la nuit tombée, la schlam Ketty repartait vers la ville, traînant derrière elle une charrette pleine de denrées diverses. Le jeudi matin, elle revendait au marché aux légumes ce qu’elle n’avait pas consommé, et elle repartait vers un autre village, la démarche un peu plus claudicante jour après jour. Gisèle dit à la vieille :

– La Mamm est à la traite. Reste ici deux minutes, je vais aller te chercher quelque chose.

Sans attendre de réponse, la jeune fille se rendit à la cuisine. Après quelques minutes, elle en ressortit avec un petit seau plein de pommes de terre et quelques œufs frais emballés dans un morceau de papier journal. Elle tendit le tout à la mendiante qui s’empressa de verser les tubercules dans le fond de sa charrette et de déposer, délicatement, les œufs sur l’amoncellement de paquets en tout genre. Debout dans l’encadrement de la porte, Gisèle la regardait faire. Depuis l’an dernier, la sorcière s’était racrapotée davantage. Des mèches blanches sortaient ça et là de son fichu qui avait dû être fleuri il y avait bien longtemps de cela, mais que le soleil et la pluie avaient tellement maltraité qu’on ne reconnaissait plus les contours de l’imprimé ni ses couleurs. Des tremblements partaient de ses mains aux doigts déformés, jusqu’à ses épaules. Tout à son observation, Gisèle ne prêtait pas attention aux enfants qui avaient formé un cercle et s’étaient mis à chanter : « Gisèle est grosse, elle attend un gosse ! Gisèle est…».

Quand elle entendit et qu’elle comprit, elle leur cria :

– Allez-vous en ! Taisez-vous !

Elle n’eut pas le temps de rentrer et de claquer la porte que la boiteuse plaquait ses deux mains sur son ventre.

– C’est vrai que tu es grosse, Gisèle. Ton visage est maigre, mais ton bébé est déjà gros. J’étais comme toi à ton âge, mère sans mari. Vois ce que je suis devenue. Ce n’est pas bien tout ça !

Gisèle recula d’un bond et repoussa la vieille. Elle courut jusque dans sa chambre et elle se mit à pleurer sur son lit en martelant son ventre. Jusque-là, elle pensait avoir réussi à cacher son état, mais si les gamins l’avaient compris, c’est que tout le village devait le savoir et parler d’elle. Si cet enfant avait pu partir, si seulement il avait su se faire oublier ! Il aurait pu s’en aller tout seul, dès le début ! Au contraire, il s’était accroché et avait bien grossi quoiqu’elle n’en voulait pas. Va-t-en ! Sors de moi, je t’en prie, va-t-en ! Gisèle ravala ses larmes, elle savait qu’il vivrait et grandirait en elle jusqu’à la délivrance. Il lui fallait l’accepter. Cela ne servait plus à rien d’essayer de le rejeter. Sa vie devait changer en conséquence. Ici, il ne lui serait plus permis de vivre la tête haute, de regarder ses parents dans les yeux, de croiser les jeunes gens du village sans que des sanglots l’étouffent. Elle ne pourrait plus sortir sans être raillée par les gamins des familles qui réussissent à garder une apparence de vertu en étouffant les secrets scandaleux qui les rongent. Mais ce qui la faisait pleurer de plus belle, c’était la pensée qu’elle avait dû l’abandonner lui aussi, celui qui lui avait déclaré son amour. Son avenir était devenu sans espoir et sans surprise : elle devrait rester seule avec cet enfant qui serait à jamais, la marque de l’abandon.

Ce soir-là, comme tant de précédents, elle ne descendit pas souper. Ses parents ne s’en inquiétèrent pas. Les absences de leur fille aux repas devenaient de plus en plus fréquentes. Et puis, qu’y faire ? Elle avait dix-huit ans seulement, et elle les avait déjà tant déçus. Elle, qui ne pouvait plus cacher son état, refusait de dire lequel de ces jeunes du village, lequel de ces gars avec lesquels elle avait tant traîné, était le fautif. Moins ses parents la voyaient, moins ils y pensaient, mieux ils se portaient. Son père ne lui parlait que rarement, encore moins maintenant qu’avant. Il ne savait communiquer qu’en donnant des ordres. Il exigeait de connaître le responsable de son état. Or Gisèle ne voulait lui livrer aucun coupable. Elle préférait assumer le péché toute seule. Sa mère elle, ne disait rien. Quoi de plus normal, jamais elle n’avait pris sa défense. Les réactions musclées à ses peureuses tentatives de protestation, au début de leur mariage, avaient eu raison de son courage. C’était un homme autoritaire, plus chef qu’époux et père. Lui seul avait le droit de s’exprimer. Sa femme opinait et parfois, elle ramassait de son index une larme qui perlait à ses paupières trop précocement fripées. Elle était terne et toute petite, tant elle se perfectionnait dans l’art de passer inaperçue, tandis que lui avait un prestige que beaucoup jalousaient dans le village. Il entraînait l’équipe de football et, en quelques années, il avait réussi à la propulser en première division provinciale, un exploit retentissant pour un si petit club. Son aura sur les jeunes hommes de la région compensait son dépit de n’avoir eu qu’un seul enfant : qui plus est une fille.

Cette nuit-là, avant l’aube, Gisèle sortit doucement de sa chambre. Elle avait rempli une taie d’oreiller de quelques vêtements qu’elle emportait sous son bras. Les ronflements de son père faisaient trembler tout l’étage. Elle les comprit comme un dernier reproche. Ayant perdu l’appétit depuis le week-end de la fête, le deuxième d’octobre, elle était devenue si légère, malgré l’occupant indésirable qui n’en finissait pas de grossir et de prendre de plus en plus de place, que les planches de l’escalier ne grincèrent pas. Elle avait tant rasé les murs qu’elle en était devenue transparente, sa peau était presque translucide. Elle prit son manteau et son sac à main qui pendaient à la patère dans le couloir et elle entra dans la Stuff. D’un tiroir du vaisselier, elle sortit une petite boîte de fer blanc. Sur le couvercle, il y avait une photo de l’Atomium. Ses souvenirs affluèrent. Les jeunes du village s’étaient rendus à l’exposition universelle de 1958 en camion bâché. Un dimanche de septembre, avant l’aube, ils étaient partis en empruntant la nationale. À 8h, après l’arrêt obligatoire à Tellin pour assister à la grand-messe, ils avaient poursuivi leur route. De ses doigts, elle caressa le métal, l’image était lisse avec un léger relief. Elle l’ouvrit et constata qu’elle ne contenait que quelques pièces qu’elle enfouit dans ses poches. Elle remit la boîte vide à sa place puis, sur la table massive, elle déposa une photo et une feuille sur laquelle elle avait griffonné quelques mots d’adieu pour sa mère. Elle fit deux pas vers la porte, mais elle ne sut se résigner à abandonner cette image des jours d’insouciance. Elle se retourna et prestement, elle reprit la photo et la glissa dans son sac. Elle quitta la maison sans un regard. Il faisait encore nuit, une des dernières nuits de gelée du début du printemps. Elle frissonnait. Elle se faufila le long des façades et traversa tout le village vers la route qui menait à la ville. Il faudrait ensuite qu’elle remonte la butte en se cachant dans le bas-côté, à l’abri des arbres de la forêt, chaque fois qu’elle entendrait un véhicule approcher. Heureusement, à cette heure de la nuit, les « chemindeferistes » dormaient encore. Il lui restait une bonne heure avant que les hommes ne s’ébranlent pour se préparer à leur journée de travail. Elle serait à la gare avant eux. Son billet acheté, elle se blottirait sur le quai et se cacherait dans son manteau en attendant l’arrivée du train. Personne ne ferait attention à elle, une ombre estompée par les brumes du lever du jour. Elle partirait vers le Nord, vers Liège. C’était une grande ville, elle espérait y trouver de l’aide pour assumer sa vie et celle de son enfant.

(1) Le beau salon

(2) Catherine la boiteuse

Toernich, fin avril 2013

1En entrée : une rencontre en passant par le bar mariné

Cette année-là, on l’avait attendu longtemps, le soleil ! L’hiver avait été exceptionnellement long, froid et sombre. Mais ce vendredi après-midi d’avril, lorsque je suis arrivée à Toernich par le Hirtzenberg, il faisait un temps superbe. Après avoir raté la première sortie de l’autoroute, distraite par les formes suggestives des nuages de beau temps, j’avais dû traverser toute la ville pour trouver la route du village. Cependant, cela ne m’avait pas mise en retard ; Arlon est une petite bourgade tranquille, rien à voir avec Liège, là où j’avais toujours vécu. Elle est serrée autour de ses deux églises que l’on peut voir de loin. La plus grande a la taille d’une cathédrale, avec une flèche qui s’élance et bat en hauteur la plus petite, construite pourtant sur le sommet de la colline. Lorsqu’on quitte la ville, on descend et on remonte à travers bois. Un versant est abrupt, l’autre est en pente douce, c’est le relief de cuestas typique à la Lorraine, dont j’ai gardé le souvenir d’une leçon de géographie en quatrième. A partir de la crête, le paysage s’ouvre sur une verte vallée couverte de forêts et de champs. Les maisons de Toernich se blottissent sur le flanc du coteau, rassemblées autour d’une église érigée sur un monticule. J’avais ralenti mon allure pour profiter plus longtemps de cette jolie vue. Les arbres avaient la couleur tendre des jeunes feuilles du printemps. Certains, pastillés de leurs bourgeons blancs, laissaient s’échapper du pollen qui scintillait au gré du vent. J’avais pris la première rue à droite. Les maisons y étaient de construction assez récente, mais rejoignant le centre du village, elles faisaient place à d’anciennes fermes, rénovées pour la plupart. J’étais amusée à l’idée qu’une partie de mes origines venait d’ici, moi qui avais l’âme d’une pure citadine.

J’avais hâte de découvrir mon futur travail au restaurant «la Régalade». Durant les semaines précédentes, j’avais lu tant de bien de cet établissement dans les magazines et sur les forums gastronomiques que mon impatience n’avait fait que croître. Mon GPS m’y a emmenée sans souci, numéro 26, Burewee, dans le fond d’un cul-de-sac. L’endroit, au milieu du village, à deux pas de l’église, a gardé tout le charme d’antan. La maison donne sur un verger et une grande pâture limitée par un ruisseau bordé de petits arbustes fleuris, aubépines et sureaux et de grands arbres feuillus. Ma voiture garée sur le parking aménagé devant l’établissement, je me suis dirigée vers l’entrée. Sur les appuis de fenêtre en pierre bleue, des jardinières débordaient de fleurs blanches et d’un camaïeu de rouges. La terrasse était déjà installée. Trois grands parasols blancs ombrageaient des tables et des fauteuils, vides à cette heure tardive de l’après-midi. J’ai gravi les quelques marches menant à la porte et j’ai sonné. Une fillette toute blonde est venue m’ouvrir, vite rejointe par un petit garçon en pyjama, tout ébouriffé. Je les ai suivis dans le couloir et nous sommes passés devant d’anciennes machines cuivrées exposées dans une baie vitrée. Au travers, dans la pénombre, j’ai aperçu un salon meublé de fauteuils anciens, garnis de velours couleur tabac. Comme je m’étais arrêtée pour regarder, le petit garçon m’a appelée : « C’est par ici ! » et je l’ai suivi dans la pièce d’accueil, l’ancienne cuisine de cette ferme lorraine. Au plafond, on y voit encore les poutres qui soutenaient la cheminée qui avait dû être le seul point de chaleur de la ferme jusqu’aux rénovations récentes. La fillette tenait ouverte une porte battante et m’a fait signe de la rejoindre. Ma valise déposée, je suis entrée dans la cuisine. Eddy, le chef, emballait des filets de poisson sous vide et Sandrine, son épouse, rangeait des bouteilles dans le frigo à vins. J’ai été étonnée par les dimensions de cet atelier, une cuisine si grande et si bien éclairée était inattendue dans cette fermette où la structure des pièces d’entrée n’avait pas été modifiée. Je me suis présentée et sans attendre, le patron m’a montré les équipements, les chambres froides et les postes de travail. Toute la pièce embaumait les arômes étourdissants d’herbes aromatiques. Je reconnaissais le romarin et la livèche. Cela provenait d’une casserole qui mijotait sous la grande hotte en inox. Après cette courte visite, juste de quoi titiller ma curiosité et me donner l’envie de m’y mettre, la patronne m’a conduite à mon logement. Elle m’a demandé de m’installer rapidement et de revenir en cuisine. Les chambres des saisonniers et des stagiaires se situent dans le grenier. Je me suis tout de suite sentie bien dans la mienne, confortable et lumineuse. Ma valise défaite, je suis redescendue après m’être un peu rafraîchie. Arrivée dans le hall, je suis tombée nez à nez avec un homme qui attendait devant le comptoir de l’accueil. Il tenait une mallette noire à la main gauche et spontanément, il m’a tendu la droite. Je n’ai pas réfléchi, et je lui ai offert la mienne.

– Bonjour ! Mademoiselle ?

– Dubois. Éloïse Dubois.

Pourquoi étais-je soudainement si émue ? Il était beau, juste comme je les aime : grand, impressionnant de calme et rayonnant. Une belle stature contrastait avec ses petites lunettes cerclées d’argent qui lui donnaient un air fragile et tendre. Cela suffisait-il à expliquer mon émotion ? En fait, à l’instant, j’ai eu envie de me blottir dans ses bras. Quelle drôle d’idée, quelle étrange sensation…

– Pouvez-vous appeler Eddy ou Sandrine ? Je suis le docteur Renaud. Ils m’ont appelé pour leur fils Robin, il est malade.

Certainement, je pense qu’ils sont en cuisine. Je vais les chercher.

– J’ai retiré ma main qu’il tenait jusqu’alors. Mes yeux se sont détachés des siens et j’ai poussé la porte. Eddy était debout dans le fond de la pièce, il garnissait une assiette sur un vaste plan de travail. Il m’a demandé d’aller prévenir sa femme qui passait l’aspirateur dans la salle de restaurant. Je suis ressortie par la deuxième porte et j’ai croisé le regard du médecin. Nullement intimidé, celui-ci m’a examinée de la tête aux pieds, puis des pieds à la tête. J’étais toujours aussi troublée et je n’ai pas tout de suite remarqué le magnifique escalier en verre qui mène à la salle, ni que la rénovation de cette pièce est plus que réussie. Il y a quelques années seulement, c’était une vieille étable abandonnée dans laquelle pourrissait le foin délaissé. Je le sais, parce que le chef m’a montré un peu plus tard, pendant un moment plus calme, des photos des travaux énormes qu’il avait entrepris pour aménager l’ancienne ferme de son grand-père. Sandrine est allée rejoindre le docteur pendant que je la remplaçais pour terminer le nettoyage au plus vite. Dans le métier de la restauration, j’ai appris qu’il faut accepter de tout faire, surtout lorsqu’on est embauché comme stagiaire dans une entreprise familiale. J’en ai profité pour regarder la décoration. Les murs écrus ou de pierre jaune rejointoyée, sont entrecoupés de drapés bordeaux et décorés de peintures abstraites dans les mêmes tons. Les tables sont garnies de nappes brunes ou blanches et les sièges sont matelassés de velours rouge foncé. Le plafond, où alternent poutres et « voussettes » de plâtre blanc, a été conservé en partie, tel qu’à l’époque où l’on y trayait les vaches sur un lit de paille cachant la terre battue. Maintenant, couvrant le sol, un plancher d’une essence de bois clair couleur de miel renforce encore l’impression chaleureuse qui se dégage de ces murs centenaires. Quand j’ai eu fini ma tâche, je suis retournée dans le couloir. Le médecin s’en allait. En sortant, du bout du vestibule, il m’a saluée et m’a dit qu’il avait été heureux de me rencontrer. Je suis restée sans voix. Je sentais que mes joues étaient écarlates et je n’ai pas su soutenir son regard. Il avait des yeux extraordinaires, bleus si clairs qu’on les aurait cru transparents, et leur couleur était d’autant plus remarquable que ses cheveux bouclés, dont les mèches n’avaient pas l’air d’avoir de place définie, étaient très foncés, presque noir ébène. Toujours troublée, je suis entrée dans la cuisine où le chef m’attendait avec une assiette dressée.

– Regarde Éloïse, regarde bien. Il s’agit de bar mariné, assorti de chair de crabe, d’une vierge d’agrumes et de coriandre. C’est le premier plat de notre menu découverte. Demain, nous avons un banquet de mariage, c’est l’entrée. Il faudra la préparer en cinquante-deux exemplaires. Tu seras chargée de ce travail. Alors voilà les ingrédients, vas-y, garnis une assiette !

– Bien chef.

Il me fallait ce petit défi pour retrouver mes esprits. Après un passage au lave-mains, j’ai revêtu le tablier qu’il me tendait, et je me suis mise devant le poste de travail. Je me défends pas mal en dressage. Celui-ci est fort joli : sur une assiette noire, les morceaux de poisson cru sont disposés autour d’une barrette de miettes de crabe. Un émincé de céleri couvert de radis râpé donne une note de couleur estivale, complétée par de petites touches de vierge d’agrumes. Des dés de wasabi et sauce de soja en gelée ajoutent un effet géométrique très réussi. Le tout est parsemé de coriandre fraîche. J’étais enchantée de pouvoir montrer au chef mes capacités et ma motivation. Sous son regard, j’ai reproduit l’assiette à l’identique pendant qu’il attendait derrière moi, les bras croisés.

– Voilà, chef ! lui ai-je lancé toute fière après à peine une minute. Demain j’irai plus vite, je m’organiserai pour en dresser plusieurs à la fois.

– C’est bien Éloïse, je crois que cela ira. Tu peux la manger avant que les premiers clients arrivent, comme ça, tu auras soupé. Ensuite, tu prépareras les mises en bouche pour ce soir, je t’en ai préparé un exemplaire de chaque sorte, je vois que tu en seras capable.

Installée à la table du personnel, j’ai dégusté. C’était succulent, fin et léger, juste comme j’aimerais cuisiner lorsque