Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Nevicata

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

Un grand classique d'une brûlante actualité !

Au cœur de l'Asie centrale, le fascinant jeu de l'ombre qui opposa les Empires britannique et russe au dix-neuvième siècle.

Un passionnant récit d’aventure, de guerre et d’espionnage sur l’un des épisodes les plus romanesques de l’histoire moderne Au cœur des montagnes isolées et des déserts brûlants d’Asie centrale, une lutte épique opposa au dix-neuvième siècle l’Empire britannique et la Russie tsariste. Cet affrontement fut connu sous le nom de « Grand Jeu » – et ses répercussions se font encore sentir de nos jours. Le vaste échiquier où se déploya cette rivalité s’étendait du Caucase à l’ouest jusqu’au Tibet à l’est. Lorsque le jeu débuta, les frontières de la Russie et des Indes étaient distantes de plus de trois mille kilomètres. À la fin, moins de trente kilomètres les séparaient par endroits. Les Britanniques étaient convaincus que les Russes ne s’arrêteraient pas avant de s’emparer des Indes, le joyau de l’Empire britannique. La guerre semblait inévitable. Ce livre raconte l’histoire du « Grand Jeu », l’un des chapitres les plus romanesques de l’histoire moderne, à travers les aventures de ses acteurs. De jeunes officiers des deux camps, pour qui participer au « Grand Jeu » était le sel de leurs rêves, l’occasion d’échapper à la monotonie de la vie de garnison et de se couvrir de gloire.

Un essai historique d'aventures militaires à classer dans les incontournables du genre

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

Ce fascinant récit d'aventures, peuplé de personnages extravagants et fabuleux, est aussi un livre d'histoire. -

Le Figaro

Le livre de Hopkirk, d'ailleurs pillé tant et plus par tous ceux qui écrivent sur l'Afghanistan, est irremplaçable. -

Libération

Un livre passionnant ! -

Les Inrockuptibles

Un ouvrage éblouissant, vitaminé et iodé. Vous ne voulez qu'un livre cet été ? Vous le tenez ! -

Le Soir

Un passionnant récit d'aventure et d'espionnage. -

Métro

Le livre de Hopkirk, c’est tout cela, de l’aventure vécue, de l’extrapolation, un roman-récit de guerres passées ou à venir, un carnet de route impressionniste et impressionnant, qu’il faut lire par bribes pour mieux en savourer la portée, et s’imaginer juché sur un cheval lancé au galop ! -

Olivier Weber

Totalement captivant et remarquablement écrit. Un récit de guerre et d'aventure haletant et impressionnant ! -

Financial Times

Il y a peu de sujets aussi passionnants et peu d'auteurs mieux à même d'en parler. -

The Independent

À PROPOS DE L'AUTEUR

Grand reporter et voyageur passionné par l’Asie centrale,

Peter Hopkirk (né en 1930) a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste, puis directeur au grand quotidien londonien

The Times. Ses ouvrages ont été traduits en de nombreuses langues et

Le Grand Jeu est incontestablement son chef d’œuvre.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1055

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Présentation du livre

Au cœur des montagnes et des déserts d’Asie centrale, une lutte de l’ombre opposa pendant plus d’un siècle l’Empire britannique et la Russie tsariste. Londres était convaincue que les Russes voulaient s’emparer des Indes, le joyau de l’Empire. Saint-Pétersbourg redoutait que les Britanniques étendent leur influence jusqu’aux portes de la Russie. Cet affrontement fut appelé le « Grand Jeu » et ses répercussions se font encore sentir de nos jours.

Lorsque la partie débuta, les frontières des deux empires étaient distantes de plus de trois mille kilomètres. Cent ans plus tard, moins de trente kilomètres les séparaient par endroits. La guerre semblait inévitable.

Ce livre raconte l’histoire du Grand Jeu à travers les aventures de jeunes officiers et d’intrépides explorateurs des deux camps qui s’y lancèrent corps et âme, rêvant de découvertes et de gloire. Le Jeu était pourtant dangereux et plusieurs n’en revinrent jamais…

À l’heure où la guerre en Afghanistan s’éternise et où l’Asie centrale est à nouveau l’objet de toutes les convoitises, ce grand classique – pour la première fois traduit en français – se révèle d’une brûlante actualité. Un livre essentiel pour saisir les leçons de l’Histoire et les enjeux contemporains.

Grand reporter et voyageur passionné par l’Asie centrale, Peter Hopkirk (1930) a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste, puis directeur au grand quotidien londonien The Times. Ses ouvrages ont été traduits en de nombreuses langues et Le Grand Jeu est incontestablement son chef d’œuvre.

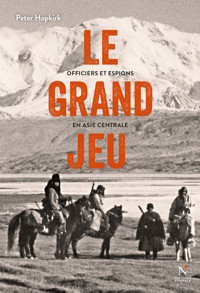

En couverture : un groupe d’explorateurs anglais et leurs guides ouïghours en reconnaissance près des lacs Karakol, au cœur des montagnes du Pamir chinois. © Royal Geographical Society

À Kath

Now I shall go far and far into the North, playing the Great Game…

RUDYARD KIPLING, Kim, 1901

Préface

Quel flair, M. Kipling ! Avec son Kim, le Grand Jeu est entré dans l’Histoire à la vitesse des conspirations. Depuis, l’expression n’a jamais perdu de sa force, ni de sa lucidité.

Au temps du Raj, du règne britannique sur les Indes, le Grand Jeu désignait la valse des puissances pour prendre pied dans les steppes et vallées d’Asie, du Caucase au Tibet, et contrer leurs rivaux. Les empires s’affichaient ou manigançaient, envoyaient des espions pour se jouer des frontières, des armées pour agrandir leurs atlas, et noyaient leurs ambitions de grandeur dans un parfum d’aventure. On dansait sur le cadavre des baronnies et on tolérait des émirats, à condition qu’ils fussent vassaux.

Russes et Britanniques, mais aussi Chinois, Persans et Ottomans convoitaient les trésors de la Haute et Moyenne Asie, une Asie tellement centrale qu’elle devint un enjeu du monde. Les cavaliers, fantassins et émissaires qui foulaient ces terres, montagnes et oasis, des rives de la mer Noire et de la Caspienne jusqu’aux abords de Lhassa l’interdite, avaient pour mission de pousser les murs. Aux nomades ancestraux succédaient une poignée d’étranges voyageurs, le pistolet sous le manteau, qui était parfois de bure, pour mieux tromper l’ennemi. Sur ce gigantesque échiquier, on jouait non seulement aux échecs, mais aussi au tir à la carabine, jusque dans les palais. On assassinait non seulement quelque roitelet gêneur, mais aussi ses propres alliés. Le Grand Jeu brandissait le poignard florentin et maniait la trahison des siens avec une aisance égale, digne des grandes ou mauvaises épopées. La géographie du pouvoir se moque des frontières et des principes. Les empires ont beau être mortels, ils se sentent toujours à l’étroit.

L’une des premières fois où je pénétrai en Afghanistan, ce fut par le col de Khyber, une trouée aux parois ocres, étroite à certains passages de quelques dizaines de mètres et par laquelle pénétrèrent les armées du monde, d’Alexandre le Grand aux Moghols et aux Britanniques. C’était au temps de la résistance des moudjahidines, les combattants afghans engagés dans une guerre de dix ans contre l’Armée rouge. Des gueux à pétoires se battaient contre les troupes soviétiques… Pour ceux qui franchissaient les montagnes, de neige et de sang, le voyage était un engagement, un message de soutien aux résistants va-nu-pieds. Avant d’arpenter ces sentes improbables, peuplées de gueux et de caravanes d’ânes ou de chevaux, il fallait se vêtir à l’afghane et se laisser pousser la barbe. On jouait au muet ou on balbutiait quelques mots hâtivement appris, « Que la paix soit avec toi », « Ne sois pas fatigué », « Reste en vie », l’Assimil de survie pour ne pas être repéré, et rester justement en vie. Journalistes, humanitaires, témoins engagés, French doctors, nous notions les mots de passe sur nos carnets et les apprenions par cœur. Les sésames étaient d’or, mais certains viatiques valaient plus cher encore.

J’avais ainsi en poche un bréviaire, que je dévorais à la halte le soir, à la lampe de poche, dans les tranchées, les tchaïkhanas, maisons de thé de fortune, ou les grottes aux parois glacées. Acquis dans une librairie de Peshawar, à l’orée de la plaine pakistanaise, il s’intitulait Le Grand Jeu. Émerveillé, je découvrais le livre de Peter Hopkirk, qui relatait avec brio les péripéties des espions, le jeu des empires et expliquait la lutte souvent secrète, parfois ouverte, entre Britanniques et Russes, tel un galop d’essai avant la Guerre Froide.

L’histoire réchauffait les plats, et à Peshawar j’assistais à la même danse de conspirateurs, au même poker secret des puissances, au même bras de fer des États, la même cuisine d’intérêts. Le livre de Hopkirk s’avéra un précieux guide – de ceux qui éclairent la route et vous empêchent de tomber dans les pièges. J’allais connaître – non seulement dans les déserts et les vallées d’Afghanistan, mais aussi dans toute la contrée, et jusque dans le Caucase – des péripéties similaires : ambassades assiégées, expéditions punitives, envois d’armées redresseuses de torts, meurtres en série, rencontres avec des émissaires douteux. Maintes capitales fermaient les yeux ou affichaient leur dédain pour ces remous et troubles jugés anodins. Ils n’étaient que prémices d’un funeste destin, jusqu’aux attentats du 11 septembre. Certaines expéditions aux confins, aussi modestes soient-elles, devraient mobiliser toutes les attentions du monde.

Pour ce voyage-là, habillé en afghan, je mis onze jours afin de franchir la distance de Peshawar à Kaboul, soit deux cent vingt kilomètres… Octrois, barrières, embuscades. L’Afghanistan connaissait la guerre civile et le voyageur devait tour à tour se cacher, chercher des alliances, être guidé par quelque chef de guerre – en paix, fût-ce pour une lune, avec son voisin de vallée –, accepter le racket. Royaume de l’insolence, longtemps rebelle du Grand Jeu, l’Afghanistan subissait à son tour l’affront des anciens empires. On se bousculait aux portes. Pendant le djihad, la guerre de dix ans contre l’Armée rouge de 1979 à 1989, puis la guerre qui s’ensuivit contre l’héritier du joug russe, Najibullah, les forces afghanes étaient armées par maintes puissances. Des fiefs se constituèrent. Le commandant Massoud dut combattre sur plusieurs fronts, et d’abord contre ses anciens compagnons d’armes, faux frères qui versaient dans le fondamentalisme. Massoud était bien seul, l’Afghanistan libre aussi, et le voyageur n’avait plus qu’à se replonger dans son Grand Jeu. Un bon livre est un compagnon qui n’arrête pas de vous parler, surtout quand vous êtes taiseux.

Alexandre avait façonné son empire à coup de satrapies, ces petits royaumes aux mains de suzerains plus ou moins en règle avec l’empire. Un empire, ça se mérite et ça tolère quelques écarts. Celui du Macédonien a tenu, s’est fissuré, mais maintes satrapies ont perduré. Avec le Grand Jeu, ce fut l’inverse. Les empires ont démembré les puissances rivales en créant des fiefs, jusqu’à l’émirat des talibans, au pouvoir en Afghanistan, de 1996 à 2001, que combattit Massoud. Un nouveau Grand Jeu se dessina alors, ou plutôt la continuation du précédent. Face à l’horizon obscurantiste, des capitales promirent d’autres décors, ceux des derricks. L’Asie centrale était l’objet de toutes les attentions pour ce qu’elle cachait sous ses pieds. Devenue cible des rêves de conquête, la terre des oasis devenait un horizon de mirages. Pour meubler ces steppes désolées, surmontées de rares citadelles, les stratèges esquissaient sur leurs bureaux des derricks. La nouvelle Route de la Soie, où jadis s’échangeaient des tissus précieux, du damas de Damas, de la mousseline de Mossoul, des pierres précieuses, de l’or, des rubis, des émeraudes, des lapis-lazulis, mais aussi des idées, de la tolérance, des arts, la nouvelle Route de la Soie donc était arpentée par de nouveaux caravaniers, prompts à pointer du doigt les richesses minérales et gisements. Des représentants talibans étaient reçus aux États-Unis, tandis que des sociétés pétrolières convoitaient un droit de passage à travers l’émirat pour lancer vers les mers du Sud des torrents d’énergie, pétrole et gaz. Se créait ainsi un cocktail explosif, le mélange du religieux au pouvoir et des richesses minérales, avec la hantise pour les grandes puissances que surgisse un nouvel Iran en Asie centrale.

Poursuivons la route, bréviaire de Hopkirk en poche. Il est déjà bien écorné, trempé par les pluies, râpé par les haltes sur des roches, déchiré par des mains coléreuses, jalouses de tant de justesse. L’Asie centrale devient la proie d’un jeu au terrain immense, comme le bouzkachi afghan, où deux équipes se disputent un corps de chèvre décapité. Coups, cravaches, fouets, membres cassés sont bienvenus – et gage même, au-delà du rituel de virilité, d’un profond attachement à la vie. Le bouzkachi en cours, c’est aussi celui des armes, de la plus simple, copiée dans les ateliers de Darra au cœur des zones tribales pakistanaises, à l’arme nucléaire de la Perse nouvelle, avec un Ahmadinejad qui glisse de la rhétorique religieuse à un discours laïc, pour mieux pérenniser sa bombe, devenue symbole d’une fierté nationaliste retrouvée.

Le bouzkachi d’aujourd’hui, avatar du Grand Jeu, c’est aussi celui de la drogue, avec des bataillons de trafiquants, des armées de fermiers à opium (cent vingt-trois mille hectares plantés de pavot à opium en Afghanistan), et des gardes-frontière qui ferment les yeux sans oublier de tendre la main. À soixante-dix dollars le kilo d’opium, bon an mal an, les récoltes sont des pactoles. L’or brun inonde les vallées, et la poudre de mort inonde les veines de tous les continents. L’Afghanistan fournit désormais plus de 90% de l’héroïne mondiale. À la zakat et à l’usher, les deux aumônes musulmanes, se sont substitués la commission et le bakchich. Et les royalties engendrées par les fleurs du mal atterrissent, magie du blanchiment de l’argent sale, dans les banques de tous les points cardinaux, avec une prédilection pour les rives d’Occident. Dans ce bouzkachi-là, les mafias sont gagnantes et les peuples perdants. Les talibans eux-mêmes s’avèrent en cours de cartellisation.

Comment dès lors ne pas voir, dans les aventures, histoires, péripéties décrites par Hopkirk, les déboires de l’Asie centrale d’aujourd’hui ? Comment ne pas ressentir comme un avertissement, en relisant le destin des deux officiers britanniques Charles Stoddart et Arthur Conolly en 1842, le sort de maints envoyés ou émissaires, enlevés, exécutés ? Comment ne pas traduire comme une superbe leçon de lucidité les écrits sur les agissements des puissances, soucieuses de contrôler la route des empires, la faille des civilisations, la lisière des mondes, le limes de la planète, mondialisé ou pas ?

Le livre de Hopkirk, c’est tout cela, de l’aventure vécue, de l’extrapolation, un roman-récit de guerres passées ou à venir, un carnet de route impressionniste et impressionnant, qu’il faut lire par bribes pour mieux en savourer la portée, et s’imaginer juché sur un cheval lancé au galop. Cette aventure « depuis longtemps oubliée », dixit Hopkirk, l’auteur du Grand Jeu nous la fait revivre. Ses héros, glorieux ou discrets, ces soldats de l’ombre sans mémorial, avaient pourtant averti des périls à bousculer cet ordre des steppes. Si les officiers de l’Armée rouge les avaient lus attentivement avant de s’engager dans la guerre contre les moudjahidines afghans, de 1979 à 1989, ils auraient sans doute pu s’épargner maints déboires.

Il faut dire que les cavalcades dans ces steppes sont devenues rêves d’éternité. Enver Pacha, l’un des instigateurs des Jeunes Turcs, ce mouvement désireux de renverser l’Empire ottoman au début du vingtième siècle, finit à la tête de cavaliers rebelles dans les étendues d’Asie centrale, désireux d’un nouvel empire, pantouraniste, c’est–à-dire rassemblant les peuples turcophones. Il finit sabre au clair, au combat équestre, et mourut le visage tourné vers l’Orient, comme il se doit. Quelques capitales concoctent encore de tels desseins, étendre leurs territoires vers le soleil levant ou couchant, c’est selon, à coups de manigances et de complots.

Gare cependant à l’effet boomerang ! Aux cavaliers d’infortune ont succédé aujourd’hui d’autres combattants, porteurs d’un autre idéal, celui du grand djihad, de l’Asie centrale jusque sur les côtes d’Afrique du Nord. Dans les hameaux des zones tribales du Pakistan, dans les vallées insoumises d’Afghanistan et plus loin encore, ils concoctent leurs plans, avec dans les yeux l’ambition de s’introniser en nouvelles brigades. « Une milice de cinq mille hommes suffit pour renverser une république d’Asie centrale », avoue un expert de la région. Les cavaliers de ces steppes-là se déplacent en jeeps, katibats de combattants sous la coupe de nouveaux émirs et noyés souvent au sein de la population, reprenant ainsi le précepte maoïste du « poisson dans l’eau ».

Le Grand Jeu, cette guerre de l’ombre qui déteste la lumière, est une histoire sans fin, une partie qui se joue encore après que les premiers protagonistes se sont tus, une manche secrète qui se concocte dans les coulisses et les officines. Aujourd’hui, de nouvelles caravanes franchissent les cols et pénètrent dans les vallées perdues. Des « zones grises », no man’s lands de la peur, de l’oubli et de la guerre, ont remplacé les zones blanches des atlas de la Royal Geographical Society du début du dix-neuvième siècle, ces contrées non encore explorées que convoitaient les aventuriers et cavaliers-voltigeurs du colonialisme triomphant.

Même si elle incarne encore un rêve de concorde et un vœu de tolérance, la Route de la Soie est aussi devenue une route de la mort – armes, poudres blanches, et parfois bétail humain. Le Grand Jeu échappe à la logique de ses joueurs. Les cartes sont biaisées. Les feux mal éteints engendrent des incendies, dans des tourbillons de poussière et la brume de l’Histoire, traîtresse, imprévisible et néanmoins terriblement répétitive. En Haute Asie, elle aime les vieilles recettes, concoctées dans le chaudron des empires. Les tsars, officiers de l’Armée des Indes, rajahs et pachas se sont bien amusés. Les héritiers de leur poker menteur, eux, se frottent les mains.

OLIVIER WEBER

Écrivain-voyageur, grand reporter, OLIVIER WEBER a effectué de nombreux séjours et reportages en Afghanistan et en Asie centrale, régions sur lesquelles il a publié plusieurs livres, dont La Mort Blanche et Le Faucon Afghan. Président du Prix Joseph Kessel, il est actuellement ambassadeur itinérant chargé de la lutte contre la traite des êtres humains. Son dernier roman, La Barbaresque, est paru en 2011.

L’Asie centrale.

L’Afghanistan et la frontière du Nord-Ouest.

Le Caucase.

La région du Pamir.

L’Extrême-Orient.

Prologue

Ce matin-là de juin 1842 à Boukhara, ville d’Asie centrale, on put voir deux silhouettes en guenilles, agenouillées dans la poussière de la grande place devant le palais de l’émir. Les bras solidement attachés dans le dos, ils faisaient pitié à voir. Repoussants de crasse et affamés, ils avaient le corps couvert de plaies et leurs cheveux, leurs barbes et leurs vêtements grouillaient de poux. Non loin de là, deux tombes avaient été fraîchement creusées. Une petite foule de Boukhariotes regardait en silence. D’ordinaire, les exécutions n’attiraient pas grand monde dans cette ville isolée et moyenâgeuse, étape sur la route des caravanes, car sous l’autorité barbare et tyrannique de l’émir, elles étaient monnaie courante. Celles-ci pourtant étaient différentes. Les deux hommes à genoux aux pieds du bourreau, sous le soleil brûlant de midi, étaient des officiers britanniques.

Des mois durant, l’émir les avait gardés enfermés dans une fosse sombre et puante sous la citadelle de terre séchée, avec les rats et la vermine pour seule compagnie. Les deux hommes – le colonel Charles Stoddart et le capitaine Arthur Conolly – s’apprêtaient à affronter la mort ensemble, à six mille cinq cents kilomètres1 de chez eux, à un endroit où aujourd’hui les touristes étrangers débarquent des cars russes sans se douter de ce qui s’y est déroulé jadis. Charles Stoddart et Arthur Conolly payaient le prix de leur participation à un jeu périlleux – le Grand Jeu, comme l’appelèrent ceux qui risquèrent leur vie en y prenant part. Ironie du sort, c’est Conolly lui-même qui lança l’expression, bien que ce soit Rudyard Kipling qui la rendît immortelle dans Kim, publié bien des années plus tard.

Le premier à mourir ce matin-là, sous le regard de son compagnon, fut Charles Stoddart. Il avait été envoyé à Boukhara par la Compagnie des Indes orientales pour tenter de forger une alliance avec l’émir contre les Russes. La progression de ceux-ci en Asie centrale alimentait les craintes de la Compagnie quant à leurs intentions dans cette région. Mais les choses avaient tourné au pire pour lui. Quand Arthur Conolly, qui s’était porté volontaire pour tenter d’obtenir la libération de son frère d’armes, était parvenu à Boukhara, il avait abouti lui aussi dans les lugubres geôles de l’émir. Peu après Stoddart, Conolly fut décapité. Aujourd’hui, les restes des deux hommes reposent en compagnie des nombreuses autres victimes du despote, sous la place, dans un cimetière macabre dont plus personne ne se souvient.

Stoddart et Conolly n’étaient que deux des nombreux officiers et explorateurs tant britanniques que russes qui ont pris part, pendant une bonne partie du siècle, au Grand Jeu. Leurs aventures et mésaventures sont la trame de ce livre. L’enjeu de cette lutte de l’ombre était le pouvoir politique. Le vaste échiquier sur lequel elle se déroula s’étendait des sommets enneigés du Caucase à l’ouest jusqu’au Turkestan chinois et au Tibet à l’est, en passant par les grands déserts et les chaînes de montagnes de l’Asie centrale. Le trophée convoité par d’ambitieux officiers russes servant en Asie – comme le redoutaient Londres et Calcutta – était les Indes britanniques.

Tout commença au début du dix-neuvième siècle. Les troupes russes entreprirent de tracer leur route – sabre au clair – vers le sud, en direction du nord de la Perse, à travers le Caucase, peuplé en ces temps-là par de féroces tribus musulmanes et chrétiennes. Au début, à l’instar de la grande poussée russe vers l’est et la Sibérie deux siècles plus tôt, cela ne parut pas constituer la moindre menace contre les intérêts britanniques. Il est vrai que Catherine la Grande avait caressé l’idée de marcher sur les Indes et qu’en 1801 son fils Paul était allé jusqu’à y envoyer une force d’invasion. Le tsar mourut peu après et l’armée fut rappelée en toute hâte. Pour une raison inconnue, personne ne prit les Russes au sérieux à cette époque. Il est vrai que leurs postes-frontières les plus proches demeuraient trop éloignés pour menacer réellement les possessions de la Compagnie des Indes orientales.

C’est alors, en 1807, que des renseignements parvinrent à Londres, qui mirent le gouvernement britannique et les directeurs de la Compagnie en alerte. Enhardi par une série de brillantes victoires en Europe, Napoléon Bonaparte avait abordé le successeur de Paul, le tsar Alexandre Ier, pour le convaincre d’envahir les Indes ensemble et les arracher à la domination britannique. Tôt ou tard, dit-il à Alexandre, avec leurs armées combinées, ils pourraient conquérir le monde entier et se le partager. Personne à Londres et à Calcutta n’ignorait que Napoléon lorgnait sur les Indes. Le Français était également impatient de venger les défaites humiliantes que les Britanniques avaient infligées à ses compatriotes lors de leurs précédents affrontements pour la possession du sous-continent.

Le plan stupéfiant qu’il avait conçu était de traverser la Perse et l’Afghanistan avec cinquante mille hommes de troupe français et de joindre ses forces à celle des Cosaques d’Alexandre pour une offensive finale sur les Indes en franchissant l’Indus. Mais dans cette région, rien n’était comparable à l’Europe, avec ses équipements, ses routes, ses ponts et son climat tempéré. Napoléon était peu au fait des terribles rigueurs et obstacles auxquels une armée aurait à faire face en empruntant cette route. Son ignorance du terrain – parsemé de déserts arides et de barrières de montagnes – n’avait d’égal que celle des Britanniques eux-mêmes. Jusqu’alors, arrivés par les mers et préoccupés surtout par l’accessibilité des routes maritimes, ces derniers n’avaient accordé que peu d’attention aux voies terrestres menant aux Indes.

Cette insouciance changea du jour au lendemain, car si les Russes seuls ne représentaient pas de grand danger, il en allait tout autrement des armées combinées de Napoléon et d’Alexandre, à plus forte raison si elles étaient menées par un soldat dont le génie était incontesté. En toute hâte, l’ordre fut donné d’explorer et de cartographier soigneusement les voies qui pourraient mener un envahisseur aux Indes, afin que les responsables de la défense du pays au sein de la Compagnie puissent décider du meilleur endroit pour l’arrêter et le détruire. Des missions diplomatiques furent envoyées auprès du shah de Perse et de l’émir d’Afghanistan, dont le territoire serait le passage obligé de l’agresseur, pour les décourager d’entretenir un quelconque lien avec l’ennemi.

La menace ne se matérialisa jamais, car rapidement Napoléon et Alexandre se brouillèrent. Alors que les troupes françaises envahissaient la Russie et entraient dans Moscou en flammes, les Indes étaient provisoirement reléguées aux oubliettes. Mais à peine Napoléon avait-il été repoussé en Europe et subi de terribles pertes qu’une nouvelle menace contre les Indes fit surface. Il s’agissait à présent des Russes, débordant de confiance et d’ambition et, cette fois, la menace ne disparaîtrait pas. Comme les troupes russes, aguerries au combat, poursuivaient leur percée vers le sud à travers le Caucase, les craintes pour la sécurité des Indes grandirent.

Ayant écrasé les tribus du Caucase –, mais seulement après une longue résistance à laquelle quelques Anglais prirent part –, les Russes reprirent avidement leur avancée vers l’est. Là, dans un vaste cirque de déserts et de montagnes au nord des Indes, se trouvent les anciens khanats musulmans de Khiva, Boukhara et Kokand. L’approche russe se précisa et provoqua une inquiétude croissante à Calcutta et Londres. En peu de temps, ce vaste no man’s land devint un grand terrain de jeu pour jeunes officiers ambitieux et explorateurs des deux camps qui établirent les relevés des passes et des déserts à franchir par les armées au cas où la guerre se déclarerait dans la région.

Au milieu du dix-neuvième siècle, l’Asie centrale faisait sans cesse les grands titres des journaux : les unes après les autres, les villes caravanières et les khanats de l’ancienne Route de la Soie tombaient aux mains des Russes. Chaque semaine apportait son lot d’informations rapportant que les Cosaques, qui précédaient chaque avancée russe, s’approchaient des frontières indiennes mal protégées, au rythme des longues foulées de leurs chevaux. En 1865, la grande ville fortifiée de Tachkent se soumit au tsar. Trois ans plus tard, Samarkand et Boukhara firent de même. Cinq ans après elles, à la seconde tentative, les Russes prirent Khiva. Le carnage de ceux qui avaient eu le courage et l’imprudence de résister aux Russes fut horrible. « Mais en Asie », dit un général russe, « plus vous les frappez fort, plus longtemps ils restent calmes ».

En dépit des assurances réitérées de Saint-Pétersbourg, qui affirmait n’avoir aucune intention hostile concernant les Indes et qui répétait à chaque invasion qu’il s’agissait de la dernière, nombreux furent ceux qui virent dans ces percées un dessein plus vaste : celui de soumettre toute l’Asie centrale à l’autorité du tsar. Ils redoutaient qu’une fois cet objectif atteint, l’assaut final sur les Indes – n’étaient-elles pas le plus beau des joyaux pour une couronne impériale ! – commencerait. Personne n’ignorait que certains des généraux les plus habiles du tsar avaient établi des plans d’invasion et que l’armée russe était impatiente d’en découdre.

Le Grand Jeu s’intensifia au fur et à mesure que se réduisit l’espace entre les deux lignes de front. En dépit des dangers – principalement posés par les tribus et les chefs hostiles –, les jeunes officiers candidats à l’aventure ne manquaient pas. Ils étaient prêts à risquer leur vie au-delà des frontières pour remplir les blancs sur les cartes, rapporter les mouvements des Russes ou tenter de gagner l’allégeance des khans suspicieux. Stoddart et Conolly, nous le verrons, furent loin d’être les seuls à ne pas revenir des périlleuses régions du Nord. La plupart des participants à cette lutte de l’ombre étaient des professionnels : des officiers de l’Armée des Indes ou des agents, envoyés en mission par leurs supérieurs de Calcutta pour rassembler toutes sortes d’informations. D’autres, non moins capables, n’étaient pas des gens du métier. Il s’agissait de voyageurs indépendants qui avaient choisi de jouer ce qu’un des ministres du tsar avait qualifié de « tournoi d’ombres ». Certains y allèrent sous diverses couvertures, d’autres en tenue d’apparat.

Parfois, des régions étaient jugées trop périlleuses ou trop sensibles politiquement pour que des Européens, même déguisés, s’y aventurent. Pourtant, ces zones devaient également être explorées et cartographiées afin d’améliorer la défense des Indes. Une solution ingénieuse à ce problème fut rapidement trouvée. Des montagnards indiens exceptionnellement doués et ingénieux, spécialement entraînés aux techniques de survie dans la clandestinité, furent dispersés au-delà des frontières, se faisant passer pour des sages musulmans ou des pèlerins bouddhistes. De cette façon, souvent au péril de leur vie, ils relevèrent en secret et avec une exceptionnelle précision des milliers de kilomètres carrés de zones jusque-là inexplorées. Les Russes de leur côté employèrent des bouddhistes mongols pour pénétrer dans ces régions considérées comme trop dangereuses pour les Européens.

À cette époque, quoi qu’en disent les historiens avec le recul du temps, la menace que les Russes faisaient planer sur les Indes semblait bien réelle. Il suffisait d’étudier la carte pour en avoir la preuve. Pendant quatre siècles, l’Empire russe s’était étendu sans interruption, au rythme de quatre-vingt-neuf kilomètres carrés quotidiens, soit près de trente-deux mille kilomètres carrés par an. Au début du dix-neuvième siècle, trois mille deux cents kilomètres séparaient les Empires russe et britannique en Asie. À la fin du siècle, cet espace s’était rétréci à quelques centaines de kilomètres, et dans certaines parties du Pamir, à moins de trente kilomètres. La crainte de voir les Cosaques déferler n’avait rien d’étonnant : les Indes étaient à leur portée.

À côté de ceux qui étaient impliqués professionnellement dans le Grand Jeu, au pays, une foule de stratèges en herbe suivaient les évolutions, dispensant gracieusement leurs conseils dans un flot de livres, d’articles, de pamphlets passionnés et de courriers adressés aux journaux. La plupart d’entre eux étaient des va-t-en-guerre russophobes. Ils estimaient que la seule façon de mettre un terme aux avancées russes était une Forward Policy : il s’agissait d’être les premiers à occuper la place, par des invasions, en créant des États-tampons complaisants ou en établissant des États-satellites en travers des routes d’invasion probables. Faisaient également partie de l’école de la Forward Policy les jeunes et ambitieux officiers de l’Armée des Indes et des services de renseignement. Ils pratiquaient leur envoûtante nouvelle occupation dans les déserts et les passes de la Haute-Asie. La compétition offrait de l’aventure, des promotions et – qui sait ? – une place dans l’histoire impériale. La seule alternative était la déprimante vie de régiment dans les plaines torrides des Indes.

Pour autant, tout le monde n’était pas convaincu que l’intention des Russes était bel et bien d’arracher les Indes à l’emprise britannique, ni qu’ils étaient militairement capables de le faire. Ces opposants à la Forward Policy estimaient que la meilleure défense des Indes était leur position géographique exceptionnelle : des frontières constellées de hautes montagnes, de fleuves puissants, de déserts arides et de tribus belliqueuses. Une armée russe qui parviendrait jusqu’aux Indes après avoir surmonté tous ces obstacles serait si affaiblie qu’elle ferait une proie facile pour l’armée britannique attendant l’ennemi, insistaient-ils. Il était par conséquent plus sensé de contraindre l’envahisseur à s’épuiser sur les voies d’accès que d’imposer cette peine aux Britanniques. Cette politique backward – par opposition à forward – également appelée « doctrine de l’attentisme attentif »2 – avait un mérite supplémentaire non négligeable : celui d’être beaucoup moins onéreuse que celle défendue par le clan rival. Chacune allait cependant connaître son heure de gloire.

Chaque fois que ce fut possible, j’ai tenté de raconter l’histoire par le biais des personnes qui, dans chaque camp, ont pris part à ce grand bras de fer impérial, plutôt que de parler des forces en présence ou de géopolitique. Ce livre ne prétend pas être une histoire des relations anglo-russes de l’époque. Celles-ci ont été traitées en profondeur par des historiens tels qu’Anderson, Gleason, Ingram, Marriott et Yapp, dont les œuvres sont citées dans ma bibliographie. Il ne traite pas non plus des relations complexes et en évolution constante entre Londres et Calcutta. C’est un sujet en soi qui a été exploré en détail dans de nombreux ouvrages consacrés à l’histoire des Britanniques aux Indes, dont le récent The British Conquest and Domination of India3, étude monumentale du Raj en 1235 pages, de Sir Penderel Moon.

Parlant surtout de personnes, ce récit est animé par de nombreux acteurs : plus de cent individus y apparaissent sur pas moins de trois générations. Il s’ouvre sur Henry Pottinger et Charles Christie en 1810, et se referme sur Francis Younghusband près d’un siècle plus tard. Les acteurs russes, aussi compétents que leurs homologues britanniques, y sont également présents, à commencer par l’intrépide Muraviev et le ténébreux Vitkevitch, pour finir avec le formidable Gromchevsky et le sournois Badmaev. Bien qu’ils portent un regard très différent sur ces événements, les chercheurs russes contemporains commencent à s’intéresser davantage aux exploits des leurs, dont ils ne sont pas peu fiers. N’ayant pas d’expression propre, certains se réfèrent même à cette lutte en parlant de Bolshaya Igra (Grand Jeu). J’ai tenté de demeurer aussi neutre que possible dans la description des agissements des Britanniques et des Russes, afin de permettre à ces hommes de s’exprimer par leurs actes et de laisser le lecteur seul juge.

Si cette narration ne nous apprend pas grand-chose de neuf, elle aura au moins le mérite de montrer que peu de choses ont changé ces cent dernières années. Le sac d’ambassades par des foules hystériques, le meurtre de diplomates et l’envoi de navires de guerre dans le golfe Persique, toutes ces choses étaient déjà familières à ceux qui nous ont précédés à l’époque victorienne. Les gros titres des journaux d’aujourd’hui sont impossibles à distinguer de ceux d’il y a cent ans et davantage. Pourtant, nous avons apparemment peu retenu des douloureuses leçons du passé. Si en décembre 1979 les Russes s’étaient souvenus des mauvaises expériences des Britanniques en Afghanistan en 1842 – dans des conditions pourtant comparables –, ils auraient pu ne pas tomber dans le même terrible piège et épargner quelque quinze mille vies de jeunes Russes et un nombre inconnu de victimes afghanes innocentes. Moscou découvrit trop tard que les Afghans sont un ennemi impossible à battre. Ceux-ci n’avaient rien perdu de leur formidable combativité, particulièrement sur leur propre terrain, mais étaient également prompts à s’approprier les dernières techniques de guerre. Les jezails4 à canons longs qui avaient provoqué jadis un carnage au sein des tuniques rouges britanniques avaient leur équivalent moderne : les missiles Stinger thermosensibles qui se sont avérés si meurtriers pour les hélicoptères de combat russes.

Certains diront que le Grand Jeu n’a jamais réellement cessé, qu’il n’a été qu’une répétition générale avant la Guerre Froide, alimenté des mêmes peurs, suspicions et malentendus. Il n’y a aucun doute que des hommes tels que Conolly et Stoddart, Pottinger et Younghusband n’auraient eu aucune difficulté à identifier cette lutte du vingtième siècle. Elle est pratiquement identique à celles qu’ils ont menées, malgré des enjeux bien plus élevés. À l’instar de la Guerre Froide, le Grand Jeu connut des périodes de détente5. Comme à l’époque elles ne durèrent jamais longtemps, la pérennité des bonnes relations d’aujourd’hui entre les puissances a quelque chose de surprenant. Mais plus de quatre-vingts ans après sa fin officielle, par la signature de la Convention anglo-russe de 1907, le Grand Jeu est toujours tristement d’actualité.

Avant de traverser les cols enneigés et les traîtres déserts pour nous diriger vers l’Asie centrale où se sont déroulés les événements relatés dans ce récit, nous devons faire un retour en arrière de sept siècles dans l’histoire russe. Nous devons remonter jusqu’au cataclysme qui laissa une marque indélébile dans le caractère de ce peuple. Il imprégna les Russes de la peur permanente d’être encerclés, que ce soit par des hordes nomades ou par des sites nucléaires. Il fut à l’origine de cette poussée constante vers l’est et le sud en direction de l’Asie et mena en fin de compte au choc avec les Britanniques aux Indes.

1. Les distances et les surfaces évoquées dans le texte original ont été converties au système métrique. Toutes les notes dans le présent ouvrage sont du traducteur.

2. En anglais : Masterly Inactivity School. Cette expression étant impossible à traduire littéralement en français, le traducteur a opté pour « doctrine de l’attentisme attentif », qui exprime bien l’esprit de ce courant de pensée : l’observation d’une situation et une réaction la plus appropriée possible, uniquement en cas de nécessité.

3. La conquête et la domination britannique des Indes.

4. Mousquets.

5. En français dans le texte.

LES DÉBUTS

« Gratte un Russe et tu trouveras un Tatar »

Proverbe russe

Chapitre unLe péril jaune

Il se disait qu’il était possible de sentir leur approche à l’odeur avant d’entendre le grondement de leurs sabots. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. En quelques secondes, une nuée de flèches mortelles traversait l’air, effaçant le soleil et transformant le jour en nuit. Ensuite, ils fondaient sur leur proie, massacrant, violant, pillant et incendiant. Pareils à la lave en fusion, ils dévastaient tout sur leur passage. Ils laissaient derrière eux une trace de villes en cendres et d’os blanchis menant jusqu’à leurs terres d’origine, en Asie centrale. « Les soldats de l’Antéchrist viennent pour moissonner l’ultime et effrayante récolte », dit un savant du treizième siècle à propos des hordes mongoles.

L’agilité de ces cavaliers armés d’arcs – on aurait dit qu’ils étaient nés à cheval –, l’intelligence et la singularité de leurs tactiques surprirent armée après armée. Des ruses anciennes, affinées lors de guerres tribales, leur permirent de mettre en déroute des ennemis bien plus nombreux qu’eux, avec des pertes négligeables dans leurs propres rangs. Maintes fois, leurs fausses retraites du champ de bataille entraînèrent vers leur perte des commandants pourtant aguerris. D’imprenables bastions furent conquis en un rien de temps grâce à une pratique barbare : ils rabattaient leurs prisonniers – hommes, femmes et enfants – au devant des lignes d’assaut. Les corps des malheureux devenaient des gués dont ils se servaient pour franchir les tranchées et les douves. Les survivants étaient forcés de porter les longues échelles des Mongols jusqu’aux murs des forteresses, tandis que d’autres étaient contraints de construire les armes du siège sous le feu nourri de leurs frères. Souvent, les assiégés reconnaissaient les membres de leur famille ou leurs amis parmi les captifs et refusaient de tirer.

Passés maîtres en propagande noire, les Mongols veillaient à ce que les récits terrifiants de leur barbarie les précèdent à travers l’Asie. Ils dévastaient royaume après royaume et se dirigeaient vers l’Europe frémissante. On racontait qu’ils étaient cannibales et que les seins des vierges capturées étaient réservés aux grands commandants. Seule une reddition immédiate laissait un mince espoir de pitié. Un seul acte de combat suffisait pour que les chefs des vaincus soient condamnés à être lentement broyés à mort : on les enfermait sous un plancher sur lequel les Mongols fêtaient et célébraient la victoire. Souvent, lorsqu’ils n’avaient plus besoin de prisonniers, les envahisseurs passaient des populations entières de villes conquises par les armes pour qu’elles ne constituent pas de menace. Parfois, elles étaient réduites en esclavage et vendues en masse1 au marché.

La tornade mongole avait été lancée sur le monde en 1206 par un génie militaire illettré, Temüjin, qui n’était jusqu’alors qu’un chef inconnu d’une tribu mineure. Sa réputation allait éclipser rapidement celle d’Alexandre le Grand lui-même. Le rêve de celui qui serait connu sous le nom de Gengis khan était de conquérir le monde. Il croyait avoir été désigné par Dieu pour accomplir cette mission. Pendant les trente années qui suivirent, lui, puis ses successeurs, y parvinrent presque. Au plus fort de leur puissance, leur empire s’étendait des côtes du Pacifique aux frontières de la Pologne. Il embrassait la Chine entière, la Perse, l’Afghanistan, l’actuelle Asie centrale, ainsi que des régions du nord des Indes et le Caucase. Mais le plus important dans le cadre de ce récit : il comprenait de vastes étendues de la Russie et de la Sibérie.

À cette époque, la Russie était constituée d’une douzaine de principautés, souvent en guerre les unes contre les autres. De 1219 à 1240, n’étant pas parvenues à s’unir pour résister à l’ennemi commun, elles tombèrent les unes après les autres, écrasées par l’impitoyable machine de guerre mongole. Elles allaient en souffrir pendant de longues années. Les Mongols imposaient leur loi aux régions conquises par un système de princes vassaux. À condition d’obtenir une dîme suffisante, les envahisseurs s’occupaient peu de la gestion de ces régions. Ils étaient cependant sans pitié si leurs exigences n’étaient pas satisfaites. Conséquence inévitable de cette politique, le règne des princes vassaux était tyrannique et la Russie en porte le poids encore aujourd’hui. Ce régime allait de pair avec un appauvrissement profond et un retard de développement que le pays peine à surmonter jusqu’à ce jour.

Pendant plus de deux cents ans, les Russes allaient végéter et souffrir sous le joug des Mongols. Ces marchands de mort se surnommaient eux-mêmes la Horde d’Or, en référence à la grande tente aux mâts en or, qui leur servait de quartier général pour l’ouest de leur empire. En sus des épouvantables destructions provoquées par les envahisseurs, leur règne de prédateurs réduisit l’économie russe à l’état de ruines, imposa une halte abrupte au commerce et à l’industrie, et fit des Russes un peuple de serfs. L’époque de la domination tatare – c’est ainsi que les Russes qualifient ce chapitre noir de leur histoire – vit également l’introduction de méthodes d’administration asiatiques, ainsi que d’autres coutumes orientales qui se superposèrent au système byzantin existant. Coupés de l’influence libérale de l’Europe de l’Ouest, l’apparence et la culture du peuple devinrent de plus en plus orientales. « Gratte un Russe », disait-on, « et tu trouveras un Tatar ».

Profitant de son asservissement et de sa faiblesse militaire, les voisins européens de la Russie se servirent librement dans ses territoires. Les principautés germaniques, la Lituanie, la Pologne et la Suède ne s’en privèrent pas. Tant que les Mongols touchaient leur rançon, ils ne s’en préoccupaient pas : leurs possessions asiatiques les intéressaient davantage. Là, en effet, se trouvaient Samarkand et Boukhara, Hérat et Bagdad, des villes dont l’opulence et la splendeur incomparables éclipsaient largement les villes russes bâties en bois. Écrasés entre leurs ennemis européens à l’ouest et mongols à l’est, les Russes allaient développer une crainte paranoïaque de l’invasion et de l’encerclement. Cette angoisse a empoisonné leurs relations extérieures depuis lors.

Peu d’expériences ont laissé des cicatrices aussi profondes et durables dans l’âme d’une nation comme l’a fait la férule tatare chez les Russes. Elle explique en grande partie leur xénophobie historique (particulièrement vis-à-vis des peuples orientaux), leur politique extérieure souvent agressive et leur apparent stoïcisme sous la tyrannie. Les invasions de Napoléon et d’Hitler, même si elles se soldèrent par des échecs, ne firent que renforcer cette peur. Ce n’est que maintenant que le peuple russe donne des signes de volonté de se défaire de cet héritage de malheurs. Plus de quatre siècles après la fin de leur règne et leur retour aux ténèbres dont ils étaient issus, les féroces petits cavaliers lâchés par Gengis khan sur le monde portent encore une lourde responsabilité.

Les Russes doivent leur libération du joug mongol à Ivan III, dit Ivan le Grand, qui était alors Grand prince de Moscou. À l’époque de la conquête mongole, Moscou n’était qu’une petite ville de province insignifiante, dans l’ombre de ses puissantes voisines, auxquelles elle était soumise. Mais aucun prince vassal ne mettait tant de zèle que ceux de Moscou à payer leur tribut et à honorer leurs maîtres étrangers. En récompense pour leur allégeance, les Mongols, ne suspectant aucune manœuvre, leur avaient accordé petit à petit davantage de pouvoir et de liberté. Les années passant, Moscou, devenue principauté de Moscovie, gagna en pouvoir, s’étendit et finit par dominer ses voisines. Les Mongols, accaparés par leurs dissensions internes, ne se rendirent pas compte de la menace qu’était devenue la Moscovie. Lorsqu’ils la virent, il était trop tard.

La confrontation eut lieu en 1480. Lors d’un accès de rage, Ivan foula aux pieds un portrait d’Ahmed khan, le chef de la Horde d’Or, et fit mettre à mort plusieurs de ses envoyés. Cependant, l’un d’eux parvint à s’échapper et rapporta au maître cet inimaginable acte de défiance. Déterminé à infliger à ce sous-fifre une leçon qu’il n’oublierait pas, Ahmed fit marcher son armée sur la Moscovie. Quelle ne fut pas sa stupéfaction de découvrir qu’une importante force, bien équipée, l’attendait sur les rives de l’Ugra, à deux cent quarante kilomètres de Moscou. Des semaines durant, les deux armées se firent face des deux côtés de la rivière, aucun camp ne semblant disposé à la traverser. Mais rapidement, à l’approche de l’hiver, il se mit à geler. Une bataille féroce devenait inévitable.

Il se passa alors quelque chose d’extraordinaire. Tout à coup, sans prévenir, les deux camps firent demi-tour et s’enfuirent, comme s’ils avaient été saisis de panique au même moment. Les Russes savaient que c’était loin de signifier la fin du joug sous lequel ils étaient restés courbés durant des siècles. Mais, si leur propre conduite avait été peu glorieuse, leurs oppresseurs avaient clairement perdu le goût du combat. La machine de guerre des Mongols, autrefois si effrayante, n’apparaissait plus invincible. L’autorité qu’ils avaient centralisée à l’Ouest avait finalement basculé. Trois khanats séparés les uns des autres – à Kazan, Astrakhan et en Crimée – étaient les ultimes reliques du puissant empire de Gengis khan et de ses successeurs. Mais bien que la férule mongole ait été brisée, ces trois bastions constituaient encore une menace qui devrait être anéantie pour qu’enfin les anciennes victimes se sentent en sécurité.

La conquête des deux premiers échut à un des successeurs d’Ivan III, Ivan le Terrible, qui les incorpora à la Moscovie, un empire grandissant rapidement. Impatientes de prendre leur revanche, ses troupes prirent d’assaut la forteresse de Kazan sur la Volga supérieure en 1553. Elles massacrèrent ses défenseurs comme l’avaient fait les Mongols lorsqu’ils avaient réduit les grandes cités de Russie en cendres. Deux ans plus tard, le khanat d’Astrakhan, situé à l’endroit où la Volga se jette dans la mer Caspienne, connut le même sort. Seule la Crimée, dernier vestige tatar, tint bon, davantage parce qu’elle bénéficiait de la protection des sultans ottomans, qui la voyaient comme un rempart contre les Russes. C’est ainsi que ceux-ci furent débarrassés des raids occasionnels des Tatars de Crimée et que la menace mongole fut éliminée une fois pour toutes. Ce fut le début de la plus vaste entreprise coloniale de l’histoire : l’expansion russe vers l’est, en Asie.

La première phase vit les explorateurs, les soldats et les marchands de Moscovie parcourir six mille quatre cents kilomètres à travers l’immensité de la Sibérie, constellée de fleuves puissants, d’étendues gelées et de forêts impénétrables. Cette phase peut être comparée en de nombreux points à la conquête de l’Ouest par les premiers colons américains. Elle dura plus d’un siècle et ne prit fin que lorsque les Russes atteignirent les côtes du Pacifique et s’y établirent. La conquête de la Sibérie, une des plus grandes épopées de l’histoire des hommes, sort du cadre de ce récit. Cette région aussi vaste qu’inhospitalière était trop éloignée du reste du monde pour qu’une autre puissance se sente menacée. Elle n’inquiéta donc pas les Britanniques aux Indes. La colonisation de la Sibérie n’était pourtant que la première étape d’un processus d’expansion. Il ne cesserait que lorsque la Russie serait devenue le plus grand pays au monde et constituerait une menace grandissante pour les Indes. Voilà en tous les cas comment les Britanniques le perçurent.

Le premier tsar à lorgner sur les Indes fut Pierre le Grand. Il était douloureusement conscient du retard de développement de son pays et de sa vulnérabilité aux attaques, largement dus aux siècles « perdus » sous l’ère mongole. Il décida de résorber ce retard économique et social par rapport à l’Europe. Il résolut de faire de ses forces armées un adversaire de taille à affronter n’importe quelle autre puissance. Pour atteindre cet objectif, il avait désespérément besoin de fortes sommes d’argent. Or, il avait été puiser jusqu’au fond des caisses du Trésor pour faire la guerre à la Suède et à la Turquie simultanément. Heureuse coïncidence, à ce moment-là lui parvinrent des rapports d’Asie centrale révélant que de grandes quantités d’or reposaient sur les rives de l’Oxus2, dans une région isolée et sauvage où peu de Russes et d’Européens s’étaient aventurés. Pierre savait également, grâce aux récits de voyageurs russes, que derrière les déserts et les montagnes d’Asie centrale se trouvaient les Indes, contrées aux richesses légendaires. Il savait que grâce au transport maritime, ses voisins européens en profitaient largement – les Britanniques en particulier. Son cerveau bouillonnant conçut alors le projet de faire main basse sur l’or de l’Asie centrale et de prendre sa part des trésors des Indes.

Quelques années plus tôt, Pierre avait été approché par le khan de Khiva, un potentat musulman dont le royaume composé de déserts était à cheval sur l’Oxus. Le souverain cherchait l’assistance du tsar pour éliminer les tribus rebelles de la région. En échange de sa protection, le khan avait proposé au monarque russe de devenir son vassal. Mais Pierre, qui ne portait aucun intérêt à l’Asie centrale à cette époque et qui avait d’autres problèmes sur les bras chez lui et en Europe, avait complètement oublié l’offre. À présent, il se rendait compte qu’être le maître de Khiva, à mi-chemin de ses propres frontières et de celles des Indes, lui offrirait la tête de pont dont il avait besoin dans la région. Ses géologues pourraient y fouiller le sol à la recherche d’or, mais ce serait également une étape à mi-chemin pour les caravanes qu’il espérait bientôt voir revenir des Indes, chargées de marchandises luxueuses et exotiques destinées aux marchés domestique et européen. En exploitant cette voie terrestre, il pourrait porter un coup sérieux au transport maritime qui mettait un an pour se rendre aux Indes et en revenir. De plus, un khan allié pourrait fournir des escortes armées aux caravanes et lui éviter d’y consacrer des troupes russes.

Pierre décida d’envoyer à Khiva une expédition armée jusqu’aux dents pour accepter – un peu tardivement – l’offre du khan. En échange, il lui apportait une garde russe permanente pour sa protection personnelle et l’assurait que sa famille serait l’héritière du trône. Si d’aventure le khan avait changé d’avis, ou s’il n’avait pas la perspicacité d’accepter les conditions que l’expédition russe lui présenterait, l’artillerie se chargerait de lui indiquer où se situait son intérêt en réduisant en poussière l’architecture médiévale de Khiva, faite de terre séchée. Avec Khiva dans son escarcelle, si possible sur base amicale, la recherche de l’or de l’Oxus et l’établissement d’une route caravanière vers les Indes pourrait commencer. Alexandre Bekovitch, un prince musulman du Caucase converti au christianisme et devenu officier dans le régiment d’élite de la Garde, fut désigné pour mener cette importante expédition. Pierre estimait que son passé faisait de lui l’homme idéal pour traiter avec un Oriental. Son détachement était constitué de quatre mille hommes d’infanterie, de cavalerie, d’artillerie. Il était accompagné d’un certain nombre de marchands russes et de cinq cents chevaux et chameaux.

Hormis les tribus turkmènes hostiles qui rôdaient dans cette région désolée, le principal obstacle qui attendait Bekovitch était une redoutable étendue de désert de plus de huit cents kilomètres entre la côte est de la Caspienne et Khiva, qu’il aurait à traverser. Mais les éventuelles caravanes russes lourdement chargées au retour des Indes devraient également l’affronter. Un chef de tribu turkmène allié apporta une solution à ce problème. Il dit à Pierre que plusieurs années plus tôt, l’Oxus se déversait dans la Caspienne et non dans la mer d’Aral. Il lui dit que les tribus locales l’avaient amené à son nouveau lit à l’aide de digues. Si cela s’avérait vrai, raisonna Pierre, ses ingénieurs auraient tôt fait de détruire les digues et de restaurer le cours originel du fleuve. Les biens convoyés entre la Russie et les Indes pourraient être transportés en bateau sur une bonne part du chemin, évitant l’hasardeuse traversée du désert. Un groupe de reconnaissance rapporta avoir découvert l’ancien lit de l’Oxus dans le désert, non loin des rivages de la Caspienne. Les prospections étaient prometteuses.

Après la Pâque russe, en avril 1717, Bekovitch et son détachement mirent le cap sur Astrakhan, à l’extrême nord de la mer Caspienne. Transportés à travers la vaste mer intérieure par une flottille de près de cent petits vaisseaux, ils avaient assez de provisions pour tenir au moins un an. Mais ils mirent plus de temps que prévu et ce n’est qu’à la mi-juin qu’ils pénétrèrent dans le désert et firent route à l’est en direction de Khiva. Rapidement, ils furent écrasés par la chaleur extrême et par la soif. Ils se mirent à perdre des hommes, frappés par la canicule et les maladies. Ils devaient en même temps repousser les attaques des tribus en maraude, bien décidées à ralentir leur avance. Mais il n’était plus possible de faire demi-tour et de risquer les foudres du tsar. Le détachement poursuivit donc stoïquement sa route vers la lointaine Khiva. Finalement, au milieu du mois d’août, après plus de deux mois de désert, ils parvinrent à quelques jours de marche de la capitale.

Sans certitude sur la manière dont ils seraient reçus, Alexandre Bekovitch envoya des courriers. Ils étaient porteurs de somptueux cadeaux et de messages pour le khan l’assurant du caractère strictement amical de la mission. Lorsque le khan en personne vint accueillir l’émissaire du tsar, l’espoir d’une issue heureuse à l’aventure fut renforcé. Après les échanges de courtoisie et lorsqu’ils eurent écouté la musique de l’orchestre de la mission, le prince Bekovitch et le khan chevauchèrent ensemble en direction de la ville. Le reste de la force, épuisée, suivait à distance. À l’approche des portes de la ville, le khan expliqua à Bekovitch qu’il ne serait pas possible d’héberger tant d’hommes à Khiva. Il proposa que les Russes soient divisés en groupes afin d’être décemment logés et nourris dans les villages aux abords de la capitale.

Soucieux de ne pas offenser le khan, Alexandre Bekovitch accepta et ordonna au major Frankenburg, son second, de diviser les hommes en cinq parties et de les envoyer vers les quartiers qui leur avaient été assignés par leurs hôtes. Frankenburg fit objection, exprima ses scrupules à diviser les troupes de cette façon. Mais le prince était son supérieur et il insistait pour que ses ordres soient respectés. Comme Frankenburg renâclait, il le prévint qu’il le ferait passer en cour martiale à leur retour s’il n’obtempérait pas. Les soldats s’en allèrent alors par petits groupes, emmenés par leurs hôtes. C’était exactement ce qu’attendaient les hommes du khan.

Ils s’abattirent sur les Russes qui ne suspectaient rien. Alexandre Bekovitch fut un des premiers à mourir. Il fut capturé, on lui arracha son uniforme et il fut haché en morceaux sous le regard du khan. On lui coupa la tête, on remplit celle-ci de paille et on l’exhiba avec celle de Frankenburg et des autres officiers supérieurs devant une foule jubilante. Au même moment, les hommes de troupe russes, séparés de leurs officiers, étaient systématiquement massacrés. Quelque quarante Russes avaient échappé au bain de sang. Lorsque celui-ci fut terminé, le khan ordonna qu’on les aligne sur la place principale de la ville pour qu’ils soient exécutés devant la population. Ils n’eurent la vie sauve que grâce à l’intervention d’un homme, l’akhund, le chef spirituel de la ville. Il rappela au khan qu’il avait obtenu sa victoire par traîtrise et le prévint qu’abattre les prisonniers ne ferait que rendre le crime plus grave aux yeux de Dieu.

C’était un acte téméraire d’un homme courageux et il impressionna le khan. Les Russes furent épargnés. Certains furent réduits en esclavage. On autorisa les autres à reprendre la pénible route du désert, en direction de la mer Caspienne. Ceux qui y survécurent annoncèrent le désastre à leurs compagnons qui étaient restés dans les petits forts de bois construits par les Russes avant de se lancer à la conquête de Khiva. De là, la nouvelle fut apportée à Pierre le Grand, dans sa nouvelle capitale à peine achevée de Saint-Pétersbourg. À Khiva, pour faire étalage de son triomphe sur les Russes, le khan envoya la tête d’Alexandre Bekovitch, ce prince musulman qui avait vendu son âme au tsar infidèle, à son voisin en Asie centrale, l’émir de Boukhara. Il exposa le reste du corps à Khiva. Le macabre trophée lui fut cependant renvoyé en toute hâte : anxieux, le destinataire déclarait qu’il ne souhaitait pas être mêlé à une telle perfidie. Il redoutait probablement d’avoir lui aussi à affronter la colère des Russes.

Le khan de Khiva eut probablement plus de chance qu’il ne s’en rendit compte. Il n’avait pas perçu la taille, ni la force militaire de son voisin du Nord. Il n’y eut pas de vengeance. Khiva était trop éloignée et Pierre trop occupé ailleurs à repousser ses frontières, particulièrement dans le Caucase, pour envoyer une expédition punitive et venger Bekovitch et ses hommes. Cela attendrait qu’il ait à nouveau les mains plus libres. En fait, plusieurs années passeraient avant qu’une nouvelle fois les Russes ne tentent d’intégrer Khiva à leur territoire. Le khan échappa à une punition, mais sa trahison ne fut pas oubliée pour autant. Elle renforça même la méfiance des Russes à l’égard des Orientaux. Elle les poussa à assujettir les tribus musulmanes d’Asie centrale et du Caucase. À l’ère moderne, ils tentèrent de soumettre les moudjahidines d’Afghanistan, mais cette campagne-là ne fut pas couronnée de succès.

Pierre n’accomplit pas son rêve de route vers les Indes et de richesses fabuleuses acheminées vers la Russie. Il avait déjà relevé plus de défis qu’aucun homme ne pourrait le faire en une vie et il les avait remportés pour la plupart. Longtemps après sa mort en 1725, une histoire étrange, tenace, fit le tour de l’Europe à propos de ses dernières volontés et de son testament. On racontait que sur son lit de mort, il avait ordonné à ses successeurs de poursuivre ce qu’il voyait comme le destin historique de la Russie : dominer le monde. Le contrôle des Indes et de Constantinople était les clés de ce projet et il avait sommé ses descendants de ne pas s’accorder un moment de paix tant qu’elles ne seraient pas fermement entre les mains de la Russie. Personne n’a jamais vu de document testamentaire et la plupart des historiens doutent de son existence. Pourtant, Pierre le Grand inspirait de telles craintes qu’à certaines époques, personne ne doutait de son existence. De prétendues versions de ce texte furent même publiées. Après tout, il n’eût pas été étonnant que ce génie insatiable et ambitieux lance de pareilles injonctions à sa postérité. De nombreuses personnes virent dans la poussée de la Russie en direction des Indes et de Constantinople la confirmation de ces craintes. Jusqu’il y a peu, de nombreux esprits sont restés convaincus que l’objectif à long terme de la Russie était de dominer le monde.

Ce n’est pourtant que quarante ans plus tard, sous le règne de Catherine la Grande, que la Russie recommença à s’intéresser aux Indes. La Compagnie britannique des Indes orientales n’avait pas attendu pour pousser son avantage territorial, principalement au désavantage des Français. En réalité, une des prédécesseurs de Catherine, la tsarine Anne, avait rompu le prétendu testament de Pierre. Avide de plaisirs, la souveraine avait restitué toutes les conquêtes de Pierre le Grand dans le Caucase – pourtant péniblement acquises au shah de Perse, sous prétexte qu’elles épuisaient son trésor. Mais comme Pierre, Catherine était une expansionniste. Ce n’était un secret pour personne qu’elle rêvait d’expulser les Turcs de Constantinople pour y restaurer l’ordre byzantin, fût-ce sous son strict contrôle. Cela lui donnerait accès à la Méditerranée – qui était alors une sorte de lac britannique – depuis la mer Noire – qui était une sorte de lac turc.

On sait qu’en 1791, vers la fin de son règne, Catherine a soigneusement élaboré le plan d’arracher les Indes de la poigne sans cesse plus serrée de la Grande-Bretagne. Cela n’étonnera peut-être personne : cette idée était celle d’un Français, un personnage quelque peu mystérieux, appelé Monsieur de Saint-Génie. Il suggéra à Catherine de faire marcher ses troupes sur les Indes, de passer par Boukhara et Kaboul, en annonçant qu’ils allaient restaurer l’autorité musulmane, comme à la glorieuse époque des Mongols. Cela suffirait, disait-il, à réunir sous la bannière de Catherine les armées des khanats le long de la route d’invasion et provoquerait des révoltes massives contre les Britanniques aux Indes au fur et à mesure que se répandrait le bruit de leur arrivée. La mise sur pied de ce plan n’alla pas plus loin. Catherine en fut dissuadée par son ancien amant, le comte Potemkine, mais il fut le premier d’une longue succession de schémas d’invasion des Indes qui titillèrent l’esprit des dirigeants russes lors du siècle suivant.

Catherine échoua à incorporer les Indes et Constantinople à ses possessions, mais elle prit des mesures allant dans ce sens. Elle reprit aux Perses les domaines qu’Anne leur avait rendus et s’empara de la Crimée, le dernier bastion de l’Empire mongol. Trois siècles durant, elle avait été sous la protection des Turcs qui voyaient en elle un excellent bouclier pour se protéger de ce colosse au nord, sans cesse plus agressif. Mais à la fin du dix-huitième siècle, les Tatars de Crimée, autrefois de redoutables guerriers, avaient cessé d’être une force avec laquelle il fallait composer. Saisissant l’avantage des expansions territoriales sur la côte nord de la mer Noire réalisées aux dépens des Turcs et profitant des tensions entre Tatars, Catherine put annexer le khanat de Crimée à l’empire, sans que le moindre coup de feu ne fût tiré. Selon ses propres termes, elle y parvint « simplement en plaçant des affiches aux endroits stratégiques pour annoncer aux habitants que nous les recevons comme nos sujets ». Les descendants de Gengis khan accusèrent les Turcs de leurs malheurs et acceptèrent docilement leur sort.

La mer Noire cessa d’être un lac turc non seulement parce que les Russes se mirent à bâtir un immense arsenal et une base navale à Sébastopol, mais également parce qu’à présent, leurs navires de guerre étaient à deux jours de navigation de Constantinople. Heureusement pour les Turcs, peu de temps après, une tempête dévastatrice envoya l’ensemble de la flotte russe de la mer Noire par le fond, repoussant temporairement la menace. La grande ville sur les rives du Bosphore resta fermement entre les mains des Turcs lorsque Catherine mourut. La tsarine n’était pas parvenue à la libérer de la férule turque, comme elle l’avait rêvé, mais la voie menant à Constantinople était devenue notoirement plus courte. Pour la première fois, la présence accrue de la Russie au Proche-Orient et dans le Caucase provoqua l’inquiétude au sommet de la Compagnie des Indes orientales. Un des premiers à percevoir la menace fut Henry Dundas, le président du nouveau Bureau des Indes, l’organe exécutif de la Compagnie. Il avertit du danger de permettre aux Russes de supplanter les Turcs et les Perses dans ces régions. Il mit en garde contre la menace à long terme qui pourrait peser sur les intérêts britanniques aux Indes si les relations cordiales entre Londres et Saint-Pétersbourg se détérioraient.