13,99 €

Mehr erfahren.

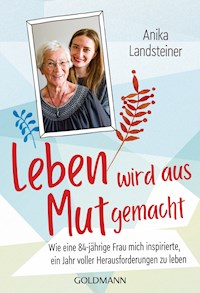

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

Eine Freundschaft in sieben Abenteuern. Es gibt Menschen, die das Leben zerdenken, und andere, die sich mit Schwung ins Abenteuer stürzen. Obwohl Anika Landsteiner viel in der Welt herumgekommen ist und eigentlich zur zweiten Gruppe gehört, trägt sie eine Liste mit außergewöhnlichen Wünschen in sich, für die ihr der Mut fehlt. Als Emma, eine 84-jährige Frau, Anika spontan ihr bewegtes Leben erzählt, ist sie so beeindruckt, dass der Moment gekommen ist.Wohin führt eine Reise allein mit dem eigenen Vater? Was passiert, wenn man als Ehrenamt eine Brieffreundschaft mit einem zum Tode verurteilen Menschen führt? Wie lernt man in einem indischen Ashram zu schweigen und zu meditieren?

Aus sieben Wünschen entstehen sieben inspirierende Geschichten – und eine große Freundschaft zwischen beiden Frauen. Für alle, die das Leben spüren wollen – aber noch nicht wissen, wie sie es anstellen sollen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 333

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Buch

Es gibt Menschen, die das Leben zerdenken, und es gibt welche, die es einfach angehen. Anika Landsteiner gehört definitiv zur zweiten Gruppe. Seit Langem trägt sie eine Liste mit besonderen Wünschen in sich, die sie sich irgendwann einmal erfüllen möchte. Doch immer wieder zögert sie, denn Wünsche sind oft mit Herausforderungen verbunden. Wie stellt man sich seiner Familiengeschichte? Was passiert, wenn man als Ehrenamt eine Brieffreundschaft mit einem zum Tode verurteilten Menschen führt? Wohin führt eine spontane Reise allein mit dem eigenen Vater? Wie fühlt es sich an, in einem Ashram zu schweigen und zu meditieren? Als Emma, eine alte Frau, Anika spontan ihr bewegtes Leben erzählt, ist sie so beeindruckt, dass der Moment gekommen ist. Aus sieben Wünschen entstehen sieben inspirierende Geschichten.

Autorin

Anika Landsteiner, geboren 1987, absolvierte eine Ausbildung zur Schauspielerin mit Bühnenreife, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. Sie schreibt für verschiedene Zeitschriften, 2017 erschien ihr Debüt »Gehen, um zu bleiben«, 2018 ihr erster Roman »Mein italienischer Vater«. Außerdem moderiert sie ihren Podcast »ÜberFrauen« und gründete den mit dem ISARNETZ Blogaward ausgezeichneten Reiseblog »anidenkt.«. Die Autorin wohnt in München.

Außerdem von Anika Landsteiner im Programm

Gehen, um zu bleiben

Anika Landsteiner

Leben wird aus Mut gemacht

Wie eine 84-jährige Frau mich inspirierte, ein Jahr voller Herausforderungen zu leben

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Originalausgabe August 2019

Copyright © 2019: Wilhelm Goldmann Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Dieses Buch wurde vermittelt durch die AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur, München.

www.ava-international.de

Umschlag: Uno Werbeagentur, München

Umschlagmotiv: © FinePic®, München

Umschlagfoto: © privat

Bildnachweis: Lupe, Handy, Brief: istock/bubaon Kreuz: istock/bombuscreative; Buddha: adobestock/Wiktoria Matynia; Auto: shutterstock/Serhiy Smirnov; Polaroids: istock/Yulia_Malinovskaya

Redaktion: Antonia Zauner

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

JE ∙ Herstellung: cb

ISBN 978-3-641-24050-9V002

www.goldmann-verlag.de

Inhalt

Vorwort

Erstes Abenteuer

Meine Familiengeschichte

Wie ich einen Nobelpreisträger suchte und meine Wurzeln fand

Zweites Abenteuer

Eine Reise nur für mich

Wie ich lernte, das Internet zu vergessen

Drittes Abenteuer

Dem Tod ins Auge blicken

Was ich von den Trauerkulturen dieser Welt lernte

Viertes Abenteuer

Schweigen lernen im Ashram

Warum im Stillsitzen die größte Bewegung liegt

Fünftes Abenteuer

Roadtrip mit Papa

Wie mein Vater und ich uns wieder annäherten

Sechstes Abenteuer

Meinem achtzehnjährigen Ich gegenübertreten

Warum ich genug bin

Siebtes Abenteuer

Barrieren überwinden

Warum ich einem verurteilten Mörder Briefe ins Gefängnis schickte

Emma und ich

Zum Schluss

Dank

Für dich

Vorwort

Ein Buch über Herausforderungen zu schreiben ist eine Herausforderung für sich. Zumindest für mich. Denn eine Herausforderung ist für jeden Menschen etwas anderes. Für die einen beginnt das Wagnis bei einem Bungee-Sprung, für andere stellt schon eine Fahrt mit dem Aufzug eine große Überwindung dar. Ich dagegen habe Schwierigkeiten, mit dem Schreiben dieses Buches zu beginnen. Immer wieder lief ich in den letzten Tagen ziellos durch meine Wohnung und überlegte, ob diese in mir schlummernde Herzensangelegenheit, meinen Herausforderungen ein Buch zu widmen, wirklich eine gute Idee ist. Schließlich sind es meine ganz persönlichen. Sie zeigen, wovor ich mich fürchte, wonach ich mich sehne, was ich mir zutiefst wünsche und woran ich scheitere. Damit in die Öffentlichkeit zu treten ist für mich nicht einfach, denn viele Menschen projizieren eigene Ängste und Meinungen, ja manchmal sogar die gerade vorherrschende Stimmung, auf andere – nicht selten habe ich erlebt, wie hart manche Menschen mit anderen und damit auch gleichzeitig mit sich selbst ins Gericht gehen. Weil es sehr einfach ist zu kritisieren. Viel einfacher, als Unvoreingenommenheit zu trainieren und respektvoll mit den verwundbaren Stellen anderer Menschen umzugehen; spiegeln genau diese doch immer nur unsere eigenen. Ich könnte mir also einfach ein Notizbuch kaufen, es mir gemütlich machen, und einfach mit dem Tagebuchschreiben beginnen. Aber so funktioniert das nicht bei Autoren. In erster Linie schreibe ich, weil ich es liebe. Aber auch, weil ich meine Worte mit anderen Menschen teilen möchte. Durch meine Texte, durch meine Bücher und auch durch meinen Podcast »ÜberFrauen« bekomme ich immer wieder das Feedback, dass Menschen sich mit meinen Gedanken und Gefühlen, mit dem, was ich erlebe, mit dem, wovon ich träume oder wovor ich Angst habe, identifizieren können. Weil uns alle etwas verbindet.

Auch wenn jeder von uns an einem anderen Punkt in seinem Leben steht, ganz unterschiedliche Entscheidungen trifft oder vor ihnen flieht, haben wir doch alle eins gemeinsam: Wir alle wissen, wie es sich anfühlt, wenn man sich nicht traut, etwas zu tun. Wir kennen das Zögern und das Zaudern und das gute Gefühl, wenn es uns gelungen ist, unsere Ängste zu überwinden. Wir wissen, wie sich diese Emotionen anfühlen. Wie sich das Leben anfühlt. Und deshalb will ich mich nicht nur meinen Herausforderungen stellen, sondern meine Erlebnisse auch teilen.

Ich lief also weiter durch meine Wohnung, jetzt aber mit der in mir wachsenden Überzeugung, dass dieses Buch nicht nur mir, sondern auch anderen helfen konnte, sich ihrem Leben mit allem, was es zu bieten hat, zu stellen. Und trotzdem konnte ich all die bohrenden Fragen, die ich mir selbst stellte, nicht abschütteln und nicht vor den fiesen Stimmen fliehen, die mir zuflüsterten, dass ich genau diese Herausforderung nicht meistern würde.

Ich setzte mich auf die Lehne meines Sofas und betrachtete mein Bücherregal. Ich ließ den Blick über die verschiedenen Buchrücken schweifen, bis er haften blieb. Jetzt! schaute mich an. Ich schaute zurück. Jetzt! von Eckhart Tolle hatte mich vor einigen Jahren erst überfordert, dann gefordert und mir schließlich das Gefühl gegeben, das Leben ein Stück weit mehr verstanden zu haben. Jetzt! lehrt vieles, vor allem jedoch, immer im Moment zu bleiben. Den Schalter im Kopf umzulegen, von früher oder später auf jetzt.

Die Sache ist die: Es gibt immer einen Grund, etwas nicht zu tun. Bloß nichts erleben, bloß nichts riskieren, lieber durch das Serienangebot von Netflix scrollen und anderen dabei zusehen, wie sie ihr Leben leben. Glücklich macht mich das auf lange Sicht nicht, denn mich unterhalten zu lassen ist ein Hobby und dadurch nur ein Teil meines Lebens. Aber nicht mein Leben selbst. Dabei habe ich doch das unfassbare Glück, selbst ein Wunder zu sein, aus dem einzigen Grund, tatsächlich geboren worden zu sein, mit jedem Tag innerlich und äußerlich zu wachsen … und jetzt will ich mich auf mein Sofa setzen und mich verstecken? Vor was eigentlich? Etwa vor mir selbst?

Ich entschied, meinen Plan zu verwirklichen. Und mich meinen Ängsten zu stellen. Mit dem Wissen, dass meine eigenen Herausforderungen vielleicht ganz andere sind als die meiner Leser und dass uns doch eine Sache verbindet: das Leben selbst. Und genau das begriff ich, als ich mich an diesen einen Tag im September vergangenen Jahres zurückerinnerte.

Es war ein warmer Nachmittag, ich lag bei meinen Eltern auf der Couch – ja, bequeme Wohnzimmereinrichtungen bekommen eine beachtliche Rolle in diesem Prolog zugeschrieben –, als das Telefon klingelte und ich überlegte, nicht ranzugehen. Seit elf Jahren lebe ich nicht mehr bei meinen Eltern, es war also unwahrscheinlich, dass mich dort jemand anrufen würde.

Aus einem Impuls heraus beschloss ich dennoch, aufzustehen und den Hörer abzunehmen. Rückblickend empfinde ich diesen Moment als den Beginn eines neuen Kapitels in meinem Leben, denn zu dem Zeitpunkt fühlte ich mich extrem hibbelig und unausgeglichen. Ich wollte mich an ein neues Projekt wagen, war auf der Suche nach neuen Buchideen, fand jedoch keine, denn was mir fehlte, war Inspiration. Also suche und suchte ich, weil ich vergessen hatte, dass die Inspiration auch mich finden kann.

»Spreche ich mit Anika Landsteiner?«, hörte ich die nervöse und etwas zittrige Stimme einer älteren Frau am anderen Ende der Leitung. Sie erzählte mir, dass sie mein Bild in der Regionalzeitung gesehen habe, und ich erinnerte mich an den groß platzierten Artikel mitsamt Foto, der meine Lesung ankündigte. »Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wie es ist: Als ich Ihnen in die Augen blickte, habe ich gewusst, dass Sie der Mensch sind, den ich suche.«

Nun ja, ich schätze einen gewissen Hang zur Dramatik, doch solche Sätze hatte ich in meiner Zeit als Schauspielerin geprobt, wohl wissend, dass sie etwas zu übertrieben klangen, um dem tatsächlichen Leben zu entspringen. Jetzt wurde ich eines Besseren belehrt.

Die Frau hieß Emma, war vierundachtzig und hatte zwar nicht mich, jedoch meine Eltern im Telefonbuch gefunden.

»Ich suche seit Jahren jemanden, dem ich meine Geschichte anvertrauen kann, damit sie aufgeschrieben wird.«

»Welche Geschichte?«, fragte ich.

»Mein Leben ist unwirklich. Es gibt Menschen, die bestimmte Abschnitte kennen, aber keiner von ihnen weiß alles.« Gänsehaut. Wer war diese Frau?

Den Wunsch, das eigene Leben aufschreiben zu lassen, finde ich großartig, weil ich der Meinung bin, dass jeder Mensch etwas erlebt hat, das es wert ist, erzählt zu werden, auch wenn viele das nicht so empfinden. Was soll ich schon erzählen, was habe ich denn schon erlebt?, bekomme ich oft zu hören.Diese Frau wusste jedoch, was sie wollte, und obwohl sie wiederholt anmerkte, dass sie gesundheitliche Probleme habe, empfand ich sie als klarer bei Verstand, als wissbegieriger und zielstrebiger als einige meiner Altersgenossen.

»Ihre Zeit ist kostbar, das ist mir bewusst. Sie sind eine junge Autorin, Sie haben sicherlich viel zu tun«, sagte sie dann, und ich schmunzelte angesichts der zwei faulen Tage zu Hause bei meinen Eltern, die hinter mir lagen. »Aber wenn Sie Interesse haben, dann erzähle ich Ihnen etwas von mir. Ganz unverbindlich.« Und bevor ich die eine Frage stellen konnte, die mir im Kopf herumschwirrte – warum ich? –, fügte sie hinzu: »Ich habe Vertrauen zu Ihnen. Auch wenn wir uns nicht kennen.«

Ein paar Tage später, als ich wieder am Schreibtisch in meiner Wohnung in München saß, rief ich Emma an. Innerhalb einer Stunde schilderte sie mir die groben Umrisse ihres Lebens, und ich schwankte zwischen Faszination, Unverständnis und Mitgefühl. Es war tatsächlich ein unwirkliches Leben. Als wir auflegten, sah ich hinab auf meine Notizen. Ein emotionales Chaos lag vor mir, und ich schüttelte den Kopf über diese plötzliche Wendung in meinem Leben.

Da telefonierte ich mit einer mir fremden Frau, die mir Dinge anvertraute, die nicht mal ihr Sohn wusste, während ich auf der Suche nach Inspiration war und kurz zuvor beschlossen hatte, nicht mehr so viel Zeit in meinen eigenen vier Wänden zu verbringen. Ich war bereits in ein völlig anderes Leben eingetaucht. Und ich konnte kaum glauben, welcher Ruck plötzlich durch mein eigenes Leben ging – ich hatte nur den Hörer abnehmen und Emma hereinlassen müssen.

Drei Monate nach unserem ersten Telefonat lud Emma mich zu sich nach Hause ein, also setzte ich mich ins Auto und fuhr nach Franken. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwarten würde, doch aufgrund meines Berufes darf ich immer wieder in das Leben anderer eintauchen, sodass ich mittlerweile ohne jegliche Erwartung, dafür jedoch voller Neugier in ein Gespräch gehe. Ich freute mich darauf, sie kennenzulernen.

Als ich parkte, kam Emma mir bereits entgegen. Sie war klein und zierlich, hatte einen welligen Kurzhaarschnitt und wirkte mit der Jeans und der bunten Tunika, die sie trug, viel jünger, als sie tatsächlich war. Wir umarmten uns zur Begrüßung, und sie musterte mich einen Moment lang, ehe sie sagte: »Ich fühle mich so verbunden mit Ihnen.« Und dieser Satz, auf den ich gar nichts sagen konnte, bestätigte mich darin, nichts zu erwarten, nie etwas zu erwarten, sondern lediglich neugierig zu sein. Neugierig auf alles.

Emmas Lebensweg war von großen Träumen und noch größeren Herausforderungen geprägt. Jeder Wunsch ging mit einer wahnsinnigen Kraftanstrengung einher, und doch – oder vielleicht gerade deswegen – hat sie so viel auf die Beine gestellt. Als ich in ihrem Wohnzimmer saß, Kaffee aus einer Porzellantasse trank, Panettone aß und mit ihr gemeinsam durch ihr Leben reiste, traten mit dem Hauch von Nostalgie, der sich um uns legte, auch meine eigenen Wünsche zaghaft in mein Bewusstsein. Manche, die ich bereits seit Jahren in mir trug, andere, die erst vor einigen Monaten entstanden waren. Sie tanzten plötzlich vor meinem inneren Auge, denn ich dachte mir: Wenn ein Waisenkind wie Emma, die in den Trümmern des Krieges zur Schule gegangen und immer wieder auf Ablehnung gestoßen war, bereits mit achtzehn Jahren eine Schokoladenfabrik leiten konnte, dann schaffte ich es doch wohl, umringt von all den Möglichkeiten, die wir heute haben, vom Sofa aufzustehen und mich meinem Leben zu stellen. Und, noch viel besser, es zu umarmen. Du und ich, wir beide. Liebes Leben, was willst du von mir, und was will ich von dir? Was kann ich erreichen, was möchte ich erleben? Was hilft mir, mich zu entwickeln, und was möchte ich lernen? Sobald ich ängstliche Fragen zu offenen und optimistischen machen konnte, fühlten sich meine Träume realer an, und die Herausforderungen stellten keine Hindernisse mehr da – sondern vielmehr Aufforderungen, genau jetzt loszulegen.

Nach meinem Besuch schrieb ich eine Liste mit vielen verschiedenen Wünschen auf. Dinge, die ich erreichen oder wissen, die ich erleben und lernen wollte, an die ich mich aber bislang nicht herangewagt hatte. Am Ende blieben sieben übrig, bei denen ich spürte, dass genau sie mich ein Jahr lang begleiten sollten: Ich würde mich auf Spurensuche meiner eigenen Familiengeschichte begeben und eine einzigartige Reise für mich ganz alleine unternehmen. Ich würde mich meiner Angst vor dem Tod stellen und in einem indischen Ashram die Kunst des Schweigens lernen. Ich würde Urlaub mit meinem Vater machen und meinem achtzehnjährigen Ich gegenübertreten. Und ich würde eine ganz außergewöhnliche Brieffreundschaft beginnen.

Alle diese Wünsche standen für Herausforderungen, denen ich mich stellen musste, wenn ich das Leben wollte, das ich mir wünschte: frei, abenteuerlich, bereichernd. Und mutig.

Manchen Herausforderungen fühlte ich mich gewachsen, andere machten mich neugierig, und vor zweien hatte ich richtig Angst. Ich war so aufgeregt wie schon lange nicht mehr. Mich beschlich das Gefühl, dass ich eine Verabredung mit meinem eigenen Leben hatte. Diese Erkenntnis wischte die Sorgen zwar nicht fort, aber plötzlich bekam alles eine neue Wertigkeit. Denn in dem Moment, in dem mir klar wurde, dass ich diese Liste wirklich aktiv angehen würde, fühlte ich mich wieder als Steuerfrau. Lebendig und bereit. Ein Gefühl, das ich von meinen Reisen gut kannte. Und jetzt war es wieder da, ausgelöst von einer fremden Frau, die rasch einen Platz in meinem Leben eingenommen hatte. Emma hatte in mir die nötige Portion Lebenslust geweckt, meine persönlichen Herausforderungen anzugehen.

Zwei Dinge fielen mir auf, als ich meine Liste schrieb.

Erstens: Ist es nicht verrückt, wie viel Angst wir vor Terror haben, aber das wertvollste Geschenk, das wir besitzen, nämlich die Gegenwart unseres Lebens, als selbstverständlich ansehen? Ich weiß, es mag trivial klingen, aber wir lassen sie verkommen, schätzen sie zu selten wert und fallen im Gegenzug viel zu oft in eine lethargische Passivität. Als jemand, der mit dem Internet aufwuchs und auf Social Media zu Hause ist, fällt mir das tagtäglich auf: anderen beim Leben zusehen, sich von Darstellungssucht blenden lassen, um schließlich den eigenen Alltag zu bejammern. Gähnen, weiterwischen, und bereits vor dem Aufstehen schrecklich erschöpft sein. Warum haben wir so wenig Angst vor Bequemlichkeit?

Zweitens: Ich stellte mich noch einmal an viele Kreuzungen meines bisherigen Lebens und sah so klar wie noch nie zuvor: Unendlich viele Herausforderungen, die ich bereits gemeistert hatte, hatten sich im Nachhinein als kleine und feine, als große und mächtige Wunder entpuppt. Als Wunder auf meinem Weg, als Stolpersteine und Aufgaben, die mich letztlich immer hatten wachsen lassen. Wenn das mal keine perfekte Ausgangsbasis war, um mich sieben neuen Herausforderungen zu stellen!

Ich rief Emma an und erzählte ihr von meinen Erkenntnissen. Ich fragte sie, ob sie mich bei diesen Abenteuern begleiten wolle. Sie war in einer vollkommen anderen Zeit aufgewachsen und hatte mir eine Menge Lebenserfahrung voraus. Und doch verstand ich durch sie, dass ich immer auch einen Teil von mir in einer anderen Person sehen und etwas von ihr lernen konnte.

Emma sagte Ja und war aufgeregt wie ein kleines Kind. Also gab ich ihr meine Liste und erklärte ihr, warum ich mich für genau diese Herausforderungen entschieden hatte. Wir fingen an, uns auszutauschen, über unsere Erfahrungen, an welchen Stellen unsere beiden Leben sich unterschieden und warum wir trotzdem so viele Schnittmengen fanden. Zwei fremde Menschen, zwei fremde Leben, und doch hatten wir so viel gemein.

Zurück zu meinem Sofa, meinem Bücherregal und Jetzt! Mein Jahr voller Abenteuer liegt hinter mir, das Buch nun vor mir.Nachdem ich das vergangene Jahr noch einmal habe Revue passieren lassen, traue ich mich endlich, davon zu erzählen. Ich kann es gar nicht mehr erwarten, mein Jahr voller Wünsche, Träume und Herausforderungen niederzuschreiben. Mein Jahr voller Mut. Mein Jahr voller Wunder.

Erstes Abenteuer

Meine Familiengeschichte

Wie ich einen Nobelpreisträger suchte und meine Wurzeln fand

Familie ist keine einfache Angelegenheit. Die Menschen, die bei Geburtstagen, Hochzeiten, Jubelfeiern oder einfach sonntags am Kaffeetisch zusammenkommen, unterscheiden sich oftmals stark voneinander. Sie haben sich nicht wie Freunde gefunden, sondern sie wurden zusammengeworfen, ob sie es nun wollten oder nicht. Ich kenne so viele Familien, in denen manche Mitglieder seit Jahren kein Wort miteinander sprechen oder jedes Treffen in einem Streit endet. Viele hangeln sich am Smalltalk entlang, weil tiefere Gespräche zu Unfrieden führen würden. Unabhängig davon, ob man in einer harmonischen oder einer eher problembehafteten Familie aufgewachsen ist, sind die Herausforderungen, die sich uns allen innerhalb unserer Familien im Laufe des Lebens stellen, nicht zu unterschätzen. Es ist ein ganz eigener Mikrokosmos des Lebens. Eine Sache ist dabei jedoch eine Voraussetzung: überhaupt eine Familie zu haben.

Emma wurde im Jahr 1934 im Gefängnis geboren. Als drittes uneheliches Kind einer Frau aus gutem Hause. Als sie mir das am Telefon erzählte, wurde ich sofort stutzig. Drittes uneheliches Kind einer Frau aus gutem Haus? Geboren im Gefängnis? Ich hatte mich nicht verhört. Ihre Mutter war im Internat auf die gefürchtete schiefe Bahn geraten. Emmas Vater war nun vor Gericht gegangen, um die Vaterschaft anzufechten. Ihre Familiengeschichte begann mit Ablehnung.

Weil ich Emma bei unseren ersten Gesprächen nicht überfordern wollte, stellte ich keine Zwischenfragen, sondern lauschte ihrer Geschichte. Das Fühlen versuchte ich aufzuschieben. Es gelang mir nicht immer. Natürlich kannte ich solche Erzählungen aus Büchern und dem Fernsehen, aber eine solche Lebensgeschichte aus erster Hand zu erfahren bedeutete durchgehende Gänsehaut. Eine Sache jedoch ging mir nicht mehr aus dem Kopf, als ich nach unserem ersten langen Telefonat auflegte: Ich war so unendlich dankbar für meine Kindheit und Jugend. Für meine Eltern und meine Familie, und zwar einzig deswegen, weil sie da waren und mich beim Erwachsenwerden begleitet hatten.

Mit fünf Monaten gab man Emma in ein Heim. Ich fragte mich, wie es sich anfühlen musste, ohne die leiblichen Eltern aufzuwachsen, obwohl sie noch lebten. Emma war keine Vollwaise, sondern von der überforderten Mutter verlassen und vom Vater aus seinem Leben geschnitten worden.

Aber das wusste sie damals noch nicht. Kurz darauf übernahm eine Pflegefamilie die Betreuung: ein Mann, Frührentner und zwanzig Jahre älter als seine Frau, die in anderen Haushalten putzte. Beide hatten bereits einen achtjährigen Sohn. »Zu dem Pflegevater baute ich schnell ein inniges Verhältnis auf«, sagte sie. »Ich nannte ihn Vati, und er liebte mich abgöttisch. Er behandelte mich wie eine Prinzessin.«

Als Nachbarskinder eines Tages beim Spielen im Hof zu ihr sagten, dass diese Eltern, ihre Eltern, gar nicht ihre richtigen seien, verdrängte sie diese Information und fragte nie nach. »Mein Pflegevater, mein Vati, starb, als ich fünf Jahre alt war. Wir saßen gerade am Tisch beim Mittagessen, als er einen Herzinfarkt hatte. Zwei Nächte und drei Tage saß ich dann an seinem offenen Sarg und wünschte mir, er hätte mich mitgenommen.«

Als sie mir das alles erzählte, stellte ich fest, dass Emma innerhalb ihrer ersten fünf Jahre mehr Herausforderungen gemeistert hatte als ich in meinen ersten einunddreißig. Wie unterschiedlich zwei Leben doch sein konnten.

Wann immer Emma von ihrer Kindheit berichtete, hörte man ihren Schmerz heraus. Wenn sie von ihrem ersten Pflegevater, ihrem Vati, sprach, füllten sich ihre Augen jedes Mal mit Tränen. In einem Brief von ihr an mich steht, dass sie sich nach seinem Tod vom »lieben Mädchen zum ungezogenen Kind« entwickelte; das lag vermutlich nicht nur daran, dass ihre einzige Bezugsperson vor ihren Augen gestorben war, sondern auch daran, dass sie spürte und wusste, dass die Frau, bei der sie lebte, nicht ihre Mutter war.

Nach dem Tod des Pflegevaters begann für sie ein neues Leben. Da niemand mehr zu Hause auf sie aufpassen konnte, musste sie mit ihrer Pflegemutter um fünf Uhr morgens aufstehen und bei Wind und Wetter fünfundvierzig Minuten zu Fuß zur Arbeitsstelle laufen. Die Pflegemutter war bei Hanomag im Rüstungsbetrieb dienstverpflichtet, und Emma ging in den werkseigenen Kindergarten. Dort angekommen weckte sie am frühen Morgen die bereits wieder schlafenden Kinder, war laut und wurde für ihr auffälliges Verhalten immer wieder bestraft. Nach vier Monaten kam Emma vorübergehend ins Hanomag-Kinderheim. Vielleicht verstand eine der Aufsichtspersonen dort, was in ihr vorging, vielleicht nahm sie sich ihrer nur an, damit Emma ruhiger wurde, aber unterm Strich sorgte sich die Frau um sie und steckte sie in eine Gruppe mit Kleinkindern, denen sie beim Anziehen half und mit denen sie spielte und letztendlich die Kindergärtnerinnen entlastete. Was nach Kalkül klingt, half Emma, mit der Zeit ruhiger zu werden. Vielleicht tat es ihr gut, etwas zu tun, gebraucht zu werden, Struktur im Alltag zu erfahren. Und endlich einen Platz zu haben. Wenn man bedenkt, wie chaotisch und emotional ihre ersten Lebensjahre verlaufen waren, ist es nachvollziehbar, dass sie so rebellierte. Glücklicherweise konnte sie über die Jahre hinweg ihre Wut und ihren Schmerz in Wissbegierde und Disziplin verwandeln. Sie war stets in Bewegung, ging immer einen Schritt weiter, testete Grenzen aus und lernte dabei viel.

Im Zuge der Kinderlandverschickung brachte die Pflegemutter Emma 1942 zu einer Busstation und vertraute sie einem älteren Ehepaar an, das die Stadt verließ. Der Bus hielt in einem kleinen Ort nahe Hameln, wo in einer Schule die Verteilung elternloser Kinder vorgenommen wurde. »Ein Hitlerjunge brachte mich zu einem Bauernhof«, erzählte sie. »Er ging mit mir in den Kuhstall und rief der Bäuerin zu, dass er ein kleines Mädchen zur Einquartierung dabeihabe. Sie antwortete, dass er mich wieder mitnehmen solle. Er nahm mich an die Hand, brachte mich ins Haus und ging. Ich stand in der Küche, meinen Schulranzen auf dem Rücken. Und weinte.«

Der Bauer, der gleichzeitig auch der Bürgermeister des Ortes war, kam irgendwann nach Hause, gab ihr ein Glas Milch und tröstete sie. Mit dem Ehepaar und zwei Zwangsarbeitern aus der Ukraine wuchs sie nun auf einem Bauernhof auf – die zweite Familie innerhalb weniger Jahre. Der Hof war groß, und als die Russen einmarschierten, musste die zusammengewürfelte Familie ihn räumen und sich im Stall aufhalten. Als die Russen abzogen, kamen die amerikanischen Alliierten, bauten ihr Quartier in dem Bauernhof auf und stahlen Emmas Bernsteinschmuck, den sie von ihrem verstorbenen Pflegevater geschenkt bekommen hatte. Kurze Zeit später erfuhr sie, dass er und seine Frau Emma adoptieren und zu ihrer Erbin machen wollten, sollte der gemeinsame Sohn nicht aus dem Krieg zurückkehren.

»Ja, rückblickend war das ›meine Familie‹«, schrieb sie mir in einem ihrer Briefe. »Das sagt zumindest mein Gefühl. Leider kam alles anders. Also – wer weiß.«

Nachdem auch die amerikanischen Alliierten abgezogen waren, kehrte langsam der gewohnte Alltag zurück, doch die Hoffnung auf eine beständige Familie währte nicht lange. Im ersten Sommer nach dem Krieg stand plötzlich ohne Vorankündigung ihre erste Pflegemutter vor ihr. Auf dem Feld, wo Emma gerade arbeitete. Sie war ganz in Schwarz gekleidet und erzählte ihr, dass ihr Sohn, den auch Emma sehr gemocht hatte, gefallen sei. Dann brach sie in Tränen aus und erklärte ihr, dass sie Emma zurückholen werde. Die Bauersfamilie wehrte sich dagegen, genauso wie Emma selbst, die dort bleiben wollte – doch mithilfe des Jugendamtes schaffte ihre Pflegemutter es, sie wieder zu sich zu holen.

Für Emma ging es also zurück nach Hannover. Koffer packen, Familie verlassen, um zu einer Frau zurückzukehren, zu der sie keinen besonderen Bezug hatte. Im Nachhinein fand Emma heraus, dass der neue Lebensgefährte der Frau ihr auferlegt hatte, das Kind zurückzuholen, da auch er seinen Sohn im Krieg verloren hatte.

Mit Emma wären sie dann wieder eine vollständige Familie – eine Illusion, die von nun an alle leben mussten.

Die Vorstellung, dass Emma von der Bauersfamilie, bei der sie sich endlich wohlfühlte, getrennt wurde, um in einer weiteren Familienkonstruktion die Zweitbesetzung zweier verlorener Kinder spielen zu müssen, schmerzte mich beim Zuhören. Lange habe ich über diese ersten Jahre von Emma nachgedacht.

Ich stellte mir vor, wie sie sich in all der Zeit gefühlt haben musste, und fragte mich, wie sich die Hilflosigkeit und die Tatsache, dass sie ihre eigenen Wurzeln nicht kannte, auf den Rest ihres Lebens ausgewirkt hatten.

In meiner eigenen Kindheit und Jugend, die ich als Einzelkind, jedoch im Kreis von insgesamt dreizehn Cousins und Cousinen auf dem Land in Unterfranken verbracht habe, war mir nie bewusst, dass die Familie meines Vaters gar nicht von dort stammte. Nur mein Vater und seine Geschwister waren dort geboren, mein Großvater war jedoch bereits als Kind mit seiner Mutter und den Geschwistern aus dem heutigen Tschechien in den kleinen Ort geflüchtet. Ich weiß nicht mehr, wann ich davon erfahren habe, und dann hat es sicherlich noch einige Jahre gedauert, bis ich mich wirklich damit auseinandersetzte, dass meine Familie – wie so unendlich viele auf dieser Welt – zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Flüchtlingsfamilie gewesen ist.

Als ich über Emmas Wurzeln nachdachte, kam mir wieder in den Sinn, dass ich seit Jahren mit dem Gedanken gespielt hatte, einen Familienstammbaum zu erstellen. Denn es gab keinen.

Ich wusste, dass es schwierig werden würde, aber gerade das machte es auch so spannend und herausfordernd. Das zu beleuchten, was im Verborgenen lag. Ich konnte nämlich nicht einfach in die Wohnküche meines Großvaters spazieren, nach alten Dokumenten fragen und die Zeitreise beginnen. Es gab keine Dokumente, und mein Großvater war seit vielen Jahren tot. Und mit den meisten anderen Verwandten dieser Familienseite, darunter auch meine Oma, hatte ich aus verschiedenen Gründen wenig oder gar keinen Kontakt.

Während die Familie meiner Mutter fast vollständig im selben Ort wohnt, ist die meines Vaters verstreuter und scheint ein weniger enges Verhältnis zu haben. Man kennt sich, hat aber nicht das große Bedürfnis, sich regelmäßig zu sehen.

Und durch meinen Umzug nach München vor mittlerweile elf Jahren verlor ich den Kontakt zu den meisten endgültig. Wenn ich mich in meine Familiengeschichte einarbeiten wollte, dann würde ich manche nach vielen vergangenen Jahren kontaktieren müssen. Ich fragte mich unweigerlich, ob sie sich freuen oder ob es ihnen vielleicht sogar lästig sein würde. Ob ich das überhaupt wollte?

Es war möglich, dass ich mit meiner Arbeit den lange verlorenen Kontakt zwischen einzelnen Teilen meiner Familie wiederherstellte, es war aber auch möglich, dass ich Dinge aufwühlte, die aus gutem Grund ruhten. Die Frage war, ob ich es wirklich darauf ankommen lassen wollte.

Nach den Gesprächen und Treffen mit Emma musste ich oft an meinen Opa väterlicherseits denken, der bereits 1997 starb, als ich gerade einmal zehn Jahre alt war. Dieser frühe Tod hat in meiner Familie etwas verändert, so wirkte es zumindest auf mich. Mein Opa sorgte immer für Harmonie, es war ihm wichtig, dass alle Enkelkinder fair behandelt wurden, dass es jedem gut ging. Viele Erinnerungen an ihn hängen mit Essen zusammen. Ich sehe deutlich vor meinem inneren Auge, wie ich mich über einen riesigen Topf Kesselfleisch beuge und hineingucke, während der Dampf des Wassers einen Schleier um mein Gesicht legt. Mein Opa war Metzger, und heute als Vegetarierin ekelt es mich vor allem, was ich in meiner Kindheit so alles gegessen habe. In einem Topf voller Kesselfleisch ist nämlich so ziemlich alles drin, was an einem Schwein dran ist: der Kopf, die Zunge, Nieren, Bauchfleisch, das Herz. Alles wird nacheinander ins heiße Wasser gegeben, gewürzt und dann mit Kartoffeln, Sauerkraut oder Brot gegessen. Während sich mir heute dabei der Magen herumdrehen würde, war ich damals zwar wählerisch, was das Kesselfleisch anging, aß aber immer mit. Viel lieber mag ich die Erinnerung an seinen hausgemachten Apfelstrudel mit einer frischen Vanillesoße. Sie war gelb, zähflüssig und süß. Der zuckrige Geruch lag über Stunden in der Luft.

Nachdem mein Großvater gestorben war, kam die Familie immer seltener zusammen. Manche zogen sich komplett zurück, und einige Traditionen wurden eingestellt. Ein Grund, warum ich so wenig über ihn und noch weniger über seinen Vater weiß, der in Stalingrad fiel. Seine Mutter Anna, meine Uroma, hatte ich jedoch noch kennengelernt.

Während meiner Gespräche mit Emma tauchte ich in ihr unwirkliches Leben ein und begann dabei ganz automatisch, mich mit meiner eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Ob ich wollte oder nicht, ich spürte den Sog: Es war richtig, es zu tun, und es war an der Zeit. Alle anderen Bedenken schob ich weg. Es war sowieso zu spät, um Bedenken zu haben, ich hatte meine Entscheidung längst getroffen.

Als es mich das erste Mal in den Fingern juckte, einen Familienstammbaum anzulegen, war ich siebzehn. Eine Freundin, die Leistungskurs Biologie belegt hatte, erzählte mir von ihrem Lehrer, der angeblich das ganze Gebäude nach mir abgesucht hatte. »Wo ist dieser Landsteiner? Ich muss ihn unbedingt kennenlernen«, soll er gerufen haben, und ja, er soll auch die Tatsache ignoriert haben, dass ich eine Frau war. Der Grund für seine Neugier: Ich trage denselben Nachnamen wie der Wissenschaftler Karl Landsteiner, der im Jahr 1930 für die Entdeckung der Blutgruppen mit dem Nobelpreis für Physiologie oder Medizin ausgezeichnet wurde. Das faszinierte mich, und ich wollte herauszufinden, ob und wenn ja, inwiefern ich mit ihm verwandt bin – meine Noten in Biologie und Chemie waren durchschnittlich, ein wissenschaftliches Talent oder eine herausragende Medizinerin ist also definitiv nicht an mir verlorengegangen.

Während also immer wieder Vermutungen angestellt wurden, unsere Familie Landsteiner sei mit der des Nobelpreisträgers verwandt, kamen mir selbst über die Jahre hinweg gewisse Zweifel. Wenn das wirklich so wäre, müssten wir doch Konkreteres darüber wissen? Keiner in meiner Familie hat jemals detaillierte Nachforschungen angestellt, und ich fragte mich nach dem Warum.

»Und wer war nun dieser Karl Landsteiner?«, fragte mich Emma einmal am Telefon, und ich erzählte ihr, was ich wusste.

Karl Landsteiner war Hämatologe, Pathologe und Serologe. Er stellte als erster Mensch fest, dass das Blut zweier Menschen oftmals verklumpte, sobald es in Kontakt trat. Der in der Nähe von Wien geborene Wissenschaftler wurde 1930 für die Entdeckung des AB0-Systems der Blutgruppen mit dem Nobelpreis für Physiologie oder Medizin ausgezeichnet.

Mehr hatte ich erst mal nicht parat, also nahm ich ihre Frage zum Anlass, etwas zu recherchieren. Als Einstieg scrollte ich mich durch die Google-Bildersuche, denn ich liebe Porträtaufnahmen aus vergangenen Zeiten. Seine autoritäre Ausstrahlung fiel mir sofort auf. Auch sein herabhängender Schnauzer, seine große Statur. Karl Landsteiner wirkt auf Fotos immer ernst und seriös, kein einziges Bild zeigt ihn lächelnd. Ich glaube, wäre er mein Biologielehrer gewesen, ich hätte keine andere Wahl gehabt, als mich für das Fach zu interessieren und zu pauken.

Er arbeitete viel im Ausland, da Österreich nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wirtschaftlich stark gebeutelt war. Er nahm auch eine Stelle am Rockefeller-Institute in New York City an, wo er zu den Blutgruppen und in weiteren medizinischen Feldern forschte. Als er mit fünfundsiebzig Jahren aufgrund eines Herzinfarkts, den er im Labor erlitt, in den USA verstarb, hinterließ er seine Frau und einen Sohn.

Ich suchte nach seinem Stammbaum und fand verschiedene Einträge. Bei einem davon war vermerkt, wer ihn verwaltete: Randy Schoenberg. Das ist ein Name, den man kennen kann, denn der Anwalt aus Los Angeles wurde weltweit bekannt, als er Maria Altmann im Prozess gegen die Republik Österreich verteidigte. Es ging um fünf Bilder von Gustav Klimt, die vor der NS-Zeit im Besitz der Familie Altmann gewesen waren und nun nicht mehr zurückgegeben wurden. Maria Altmann hatte mit der Klage vor einem Schiedsgericht in den USA Erfolg, und Randy Schoenberg, der auf Erfolgshonorarbasis gearbeitet hatte, war plötzlich Millionär.

Ich fackelte nicht lange und schrieb ihm eine E-Mail mit der Bitte, ihn im Laufe meiner Stammbaumforschungen kontaktieren zu dürfen. Er antwortete mir kurz darauf, dass ich mich melden solle, sobald ich meinen Stammbaum erstellt hätte. Und dann schrieb ich Emma, dass wir uns unbedingt treffen mussten, um alles zu besprechen!

An einem schönen Tag im Mai spazierten wir durch meine Heimatstadt Bad Kissingen. Es war unser zweites persönliches Treffen nach einigen Telefonaten, und ich wollte ihr von meinen Fortschritten erzählen. Emma, klein und zierlich, trug ein hübsches Kostüm, das sie gemeinsam mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann vor vielen Jahren gekauft hatte. Sie zeigte mir auch ihre Ohrringe in Form von Edelweiß-Blumen, die er sehr gemocht hatte. Sie hatte sich schick gemacht für unser Treffen, und das schmeichelte mir.

Wir setzen uns auf eine schattige Parkbank im Kurgarten, und ich erzählte ihr noch mal ausführlich von meinem Vorhaben, mich sieben persönlichen Herausforderungen zu stellen – zwei davon hatte ich bereits begonnen, für zwei andere die nötigen Flüge gebucht. Ich befand mich bereits mittendrin in meinem Projekt Familienstammbaum, und glücklicherweise war auch Emma voller Motivation, noch mehr ihrer Erfahrungen mit mir zu teilen.

Später spazierten wir durch den Park und kehrten dann auf der Terrasse eines italienischen Restaurants ein. Wir bestellten, ohne uns abzusprechen, dasselbe: Tiramisu und Cappuccino. Emma lächelte, sie ließ keine Situation aus, um zu bekräftigten, wie sehr sie sich mit mir verbunden fühlte. Was ich an ihr mag, ist ihre Aufrichtigkeit. Wie höflich sie ist und wie durch sie alte Gepflogenheiten plötzlich in mein Leben schwappten, wie zum Beispiel ihr Wunsch, dass wir uns noch vorerst siezten, jedoch beim Vornamen anredeten. Ich mochte das. Es war neu für mich, und alles, was neu war, passte zu meinem Jahr voller Abenteuer. Am Ende des Tages umarmten wir uns, und sie wünschte mir viel Glück für mein Abenteuer, auf den Spuren meiner Ahnen zu wandeln und einen Stammbaum zu erstellen.

Zwei Tage später besuchte ich meinen Großonkel Karl, den Bruder meines verstorbenen Opas. Ich hatte ihn kontaktiert, weil mir klar war, dass ich irgendwo anfangen musste und dass es am sinnvollsten war, meine Suche nicht im Internet fortzusetzen, sondern bei noch lebenden Verwandten. Ich hatte Karl jedoch seit Jahren nicht gesehen, und bei ihm zu Hause war ich auch nie gewesen. Vielleicht war sein Vorname ja ein gutes Omen, dachte ich mir, schließlich teilte er ihn mit dem Nobelpreisträger.

Als ich ihn auf der Terrasse sitzen sah, wo seine Frau mir bereits zuwinkte, dachte ich mir, dass egal, was und wie viel ich über meine Familie herausfand, ich doch zumindest meine noch lebenden Verwandten besser kennenlernen würde.

Wir setzten uns gemeinsam an den gedeckten Tisch im Wohnzimmer, tranken Kaffee und aßen Kuchen, den Karls Frau gebacken hatte. Nach dem Essen stellte ich Karl Fragen zu seinem Leben in Nordwestböhmen, wo er aufgewachsen war. Mein Urgroßvater Ludwig und seine Frau Anna betrieben eine Metzgerei im heutigen Žatec, bis der Krieg ausbrach, Ludwig eingezogen wurde und ein paar Jahre später meine Urgroßmutter mit den Kindern flüchten musste. In einem Viehtransporter Richtung unbekannt. In der Nähe des Ortes, in dem sie sich niederließen – und in dem ich viele Jahre später aufwuchs –, wurde der Anhänger, in dem sie und drei weitere Familien sich befanden, abgehängt. Endstation: neues Leben.

Ich betrachtete das Hochzeitsfoto der beiden. Anna trug ein weißes Kleid, das vorne nur bis zu den Waden ging, und einen bodenlangen Schleier. Sie hakte sich bei ihrem Frischvermählten ein, einem attraktiven, jungen Mann in schwarzem Anzug, der weiße Handschuhe in seiner linken Hand hielt. Ludwig war sechs Jahre jünger als sie. Sie wirkten stolz und glücklich – und wussten beide noch nicht, dass Anna ein paar Jahre später ihren ältesten Sohn Karl in die Räucherkammer schicken würde, um hinter zwei lockeren Ziegeln eine kleine Box mit Geld für die Flucht zu holen, und dass Ludwig, ebenfalls ein paar Jahre später, in Stalingrad fallen würde.

»Den Schrei meiner Mutter höre ich heute noch, als der Priester ihr die Nachricht überbracht hat«, erzählte mir mein Großonkel. Da waren sie bereits in ihrem neuen Leben angekommen, in dem Dorf in Unterfranken. Sicherlich in der Hoffnung, der Vater würde irgendwann nachkommen und die Familie wieder vervollständigen. Wie viele Träume zu dieser Zeit blieb auch dieser unerfüllt.

Karl teilte viele Geschichten mit mir, die sich vor meinem inneren Auge abspielten. Wie er sich ein paar Pfennige dazuverdiente, indem er in der Kegelbahn die umgefallenen Kegel wieder aufstellte. Wie er Pferdenarr und schließlich sogar Turnierreiter wurde. Dass er und mein Opa eines gemeinsam hatten: die riesige Angst vorm Zahnarzt. Eine, die ich mit ihnen teile.

Als ich nach Hause fuhr, hatte ich zwar viele Anekdoten im Gepäck, aber kaum weiterführende Daten. Also beschloss ich, die Lücken nun doch mithilfe des Internets zu füllen. Ich hatte einige Ortsnamen von Karl bekommen, die in der heutigen Tschechischen Republik liegen, und gab sie in einer Onlinedatenbank zusammen mit den Namen und weiteren Daten meiner lebenden und verstorbenen Familienmitglieder ein. Weit kam ich beim ersten Anlauf jedoch nicht, denn die Informationen, die ich hatte, reichten lediglich bis zu meinen Urgroßeltern. Zu wenig, um das Programm nach möglichen Überschneidungen mit anderen Familien zu durchsuchen. Ich fing an, nach Kirchenbüchern der Geburtsorte meiner Urgroßeltern zu suchen, und stieß tatsächlich auf ein Archiv. Ich notierte die Ausgaben, die infrage kamen – hier fokussierte ich mich auf Geburtsdaten und das Jahr, in dem meine Urgroßeltern heirateten. Um den Stammbaum weiterführen zu können und dabei eventuell auf den Nobelpreisträger zu stoßen, musste ich mehr über ihre Geschwister und Eltern erfahren.

Einsehen konnte ich die Bücher online jedoch nicht, sie waren dort lediglich gelistet.

Es blieb mir also nichts anderes übrig, als meine Nachforschungen vor Ort fortzusetzen. Das war ein Umstand, der mich nicht gerade traurig stimmte. Also öffnete ich Google Maps, zückte anschließend mein Notizbuch und machte mich an die Planung der Reise.

Ahnenforschung war ein komplett neues Feld für mich. Noch nie hatte ich mich mit der Arbeit, die dahintersteckt, beschäftigt. Der Beruf des Historikers war mir vertraut, jedoch hatte ich keine Ahnung von einem Berufsfeld gehabt, das sich darauf spezialisierte, Stammbäume zu erstellen und Informationen über verstorbene Menschen herauszufinden. Bei meinen Recherchen las ich außerdem, dass es weltweit einen richtigen Boom in Sachen Genealogie gab, der dem Internet geschuldet war. Es ist so einfach wie noch nie zuvor, selbst Nachforschungen anzustellen. Immer mehr Schriften werden digitalisiert und online gestellt, nun ist es möglich, sich mit anderen Hobbyforschern zu vernetzen, sich Rat zu holen oder, das Einfachste überhaupt, in sozialen Netzwerken nach der eigenen Familie zu suchen und potenzielle Verwandte direkt anzuschreiben.

Ich stieß auf den SZ-Artikel »Ein Stammbaum mit 13 Millionen Menschen«, der sich mit der Arbeit mehrerer Forscher beschäftigte, die den weltweit größten Stammbaum erstellt hatten: Dreizehn Millionen Menschen waren darin auf irgendeine Weise miteinander verbunden. Was für ein schöner Gedanke, schoss es mir durch den Kopf. Außerdem las ich in dem Artikel, dass die Welt mittels der Ahnenforschung vielleicht eine einzige, große Familie werden würde. Ich liebte diese Vorstellung! Und ich spürte so viel Interesse für dieses Thema in mir aufkeimen, dass mich immer mehr auch die Leben hinter den Namen interessierten. Was hatte mein Ururgroßvater beruflich gemacht? Konnte ich herausfinden, ob er in einem Verein war? Wie sah meine Urururgroßmutter aus, und welches Leben führte sie? Ich verstand plötzlich, warum Ahnenforschung ein so interessantes Thema war, denn die Reise konnte spannend und vielversprechend sein. Dinge aufdecken, Verrücktes lesen, Verbindungen erstellen. Sich vielleicht sogar mit noch lebenden Verwandten treffen, die man bis dato gar nicht kannte.

Vor meiner Abfahrt in die Tschechische Republik erlebte ich jedoch meinen ersten Rückschlag. Um sicherzugehen, dass das Archiv zum Zeitpunkt meiner Reise nicht geschlossen war, hatte ich meinen Besuch vorab per E-Mail angekündigt. Zwei Tage später erfuhr ich, dass das Archiv mittlerweile für private Recherchen nicht mehr zugänglich war. Man verwies mich jedoch auf eine weitere Internetseite mit Archivinformationen. Einerseits war ich dankbar, dass ich das im Vorfeld nun wusste und nun doch bequem online weitersuchen konnte, andererseits konnte ich eine gewisse Enttäuschung nicht leugnen. Sollte ich nun überhaupt noch fahren?