9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

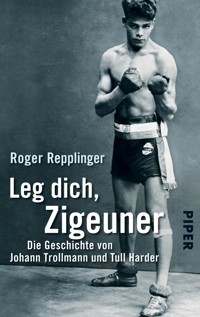

»Leg dich, Zigeuner, oder wir holen dich!«, brüllen die Zuschauer, wenn Johann Trollmann in den frühen Dreißigerjahren boxt. Und sie holen ihn tatsächlich ins KZ Neuengamme. Einer der SS-Männer dort ist der ehemalige Fußballnationalspieler Tull Harder. In dem Lager sterben bis Kriegsende 55.000 Menschen, unter ihnen auch Trollmann, der 1944 ermordet wird.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Für Elfriede und Tankred

Mit 26 Abbildungen

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe

1. Auflage April 2012

ISBN 978-3-492-95565-2

Deutschsprachige Ausgabe: © Piper Verlag GmbH 2008 Umschlag: semper smile, München Umschlagabbildung: Hans Firzlaff, Nordwestdeutscher Boxerverband 1928

Otto gibt nicht ab

Der Platz ist staubig. Regeln gibt es hier nicht. Wer den Ball hat, rennt, wer ihn nicht hat, versucht ihn irgendwie zu bekommen. Und alle brüllen.

Passanten gehen kopfschüttelnd vorüber. Was ist denn das nun wieder?

Im Moment hat ein Blonder die Kugel. Er heißt Otto, ist knapp 15, einen halben Kopf größer als die anderen. Er ist kräftiger, und er kann lauter brüllen.

»Otto, du Affe, gib doch ab«, fordert Fritz Albrecht, Fritze genannt, der links steht. Fritze winkt, doch den Ball bekommt er so wenig wie der kleine Wehmann.

Ottos Beine wirbeln über den Platz. Steinchen spritzen, Grashalme fliegen, Glasscherben knirschen. Er zieht eine Staubwolke hinter sich her, läuft schneller mit dem Ball als die anderen ohne. Wenn ihm einer von der gegnerischen Mannschaft in die Quere kommt, schiebt er ihn weg. Der Otto ist robust und hat lange Arme.

Otto gibt nicht ab, gibt nie ab. Otto rennt bis zum gegnerischen Tor und hämmert dann den Ball hinein. Das macht ihm am meisten Spaß. Das Tor, auf das er gerade zurennt, besteht aus zwei Jacken, die im Gras liegen.

Normalerweise exerziert das Militär hier. Ein guter Platz. Heute ist überhaupt ein guter Tag: Der Ball ist klein, innen mit Seegras gestopft, aber ausnahmsweise aus Leder – schrumpliges Leder, rissig und voller Narben.

Fühlt sich trotzdem gut an, der Ball, denkt Otto. Wenn der Lederball kaputt ist, wird mit einem aus Gummi weitergespielt. Im Notfall auch mit ineinandergewickelten Lumpen, die von Schnüren zusammengehalten werden.

Hauptsache, Ball. Der aus Leder ist der beste. Gehört dem Hans, der als Ballbesitzer in Ottos Mannschaft spielen darf. Wenn Hans’ Mannschaft gewinnt, bringt er morgen den Lederball vielleicht wieder mit. Zwar gehört der Ball dem Hans, aber jetzt hat ihn erst mal Otto.

»Otto, hier rüber«, brüllt Fritze. Otto kann schon die Jacken sehen und den Torwart, der in die Hocke geht. Otto macht noch ein paar Schritte und holt aus.

Fritze, Wehmann, Otto und die anderen bilden eine richtige Mannschaft, den FC Friedrichsplatz. Alle Jungs kommen aus bürgerlichen Braunschweiger Stadtvierteln. Es gibt einen Vorsitzenden, einen Kassierer und einen Ballwart. Der Ballwart hat die Pflicht, das Spielgerät mit Stiefelwichse auf Hochglanz zu polieren. Ist der Ball kaputt, und eigentlich ist er das immer, muss der Ballwart flicken, ausbessern, nähen, kleben, bis die Kugel wieder lebt.

Fünf Pfennig Mitgliedsbeitrag pro Monat werden erhoben und nicht gestundet. Viel Geld, wenn man einen Sport betreibt, von dem die Eltern besser nichts erfahren. Von den gesammelten Mitgliedsbeiträgen will Fritze einen Ball kaufen, der dann allen gehört.

Bälle sind sündhaft teuer. Die besten kommen aus England, der Rest des Spiels auch. Seit ein paar Jahren werden auch hierzulande Bälle hergestellt, aber die sind nicht das Richtige.

Trikot, Hose, Strümpfe und Stollenstiefel kosten zusammen 25 Mark. Ein Facharbeiter verdient 30 bis 40 Mark in der Woche. Dieser Sport ist nichts für Söhne von Facharbeitern, »Association« können sich nur die Sprösslinge Braunschweiger Bürger leisten.

Trotzdem hat keiner von ihnen Stollenstiefel. Auch Otto nicht. Dabei hat sein Vater genügend Geld. Doch der alte Harder ist gegen Fußball. Deshalb hat sich Otto alte Stiefel besorgt, Querleisten drunter genagelt und an den Leisten so was wie Stollen befestigt. Die anderen haben gestaunt, als er damit ankam.

Das Klackern seiner Schuhe hört sich gut an, findet Otto. Wenn er dieses Geräusch hört, weiß Otto, er ist da. Er ist mehr da als ohne Klackern. Das Klackern sagt: Obacht! Hier komm Otto Harder, der Mittelstürmer. Er hört da einen Rhythmus, das ist wie Musik. Er hat das Gefühl, dass er mit seinen Stollen auf der Oberfläche der Welt steht. Genau hier, auf dem Friedrichsplatz.

Alle in der Mannschaft haben ein Vorbild. Alle wollen so sein wie Richard Queck, der bei Eintracht Braunschweig halblinks spielt. Er ist auch Ottos Vorbild, obwohl Otto ganz vorne spielt. Er ist ein Centre Forward – ein Mittelstürmer – und ein Striker, weil er nur Tore schießen im Kopf hat.

Jeder will Richard Queck sein. Es gibt immer Streitereien, wer an welchem Tag Richard Quecks Namen tragen darf. Wer nicht Richard Queck sein darf, will wenigstens Priemchen Muß sein – auch ein bekannter Braunschweiger Spieler. Otto ist heute Priemchen Muß.

Zwei Herren stehen am Rande des Spielsfelds und schauen den Jungs zu. Die Herren sind Mitglieder des HC Hohenzollern Braunschweig. Beim HC wird meistens Hockey gespielt, aber manchmal pflegen sie dieses neue, etwas exotische Spiel, das aus England herübergekommen ist und für das es seit Ende Januar 1900, also seit nunmehr sieben Jahren, hierzulande einen Verband gibt, den Deutschen Fußball-Bund (DFB). Englische Geschäftsleute, Matrosen und Studenten, Deutsche, die in England gelebt, etwa in einem College studiert haben, brachten das Spiel mit.

»Association« heißt es, nach der Football Association, dem Verband, der in England zur Förderung des Spiels gegründet wurde.

In Deutschland hat sich der Lehrer Konrad Koch aus Braunschweig um Association verdient gemacht. Die Wiege des deutschen Fußballs steht in Braunschweig. Koch war Schüler des Vereinigten Pro- und Obergymnasiums in Braunschweig, das seit 1866 den Namen Martino-Katharineum trägt. Später unterrichtet er an dieser Schule Geschichte und alte Sprachen. Der Sportunterricht besteht aus Turnübungen, die auf Pädagogen wie Johann Christoph Friedrich GutsMuths und Friedrich Ludwig Jahn zurückgehen. Mit seinem Kollegen Hermann Corvinus führt Koch Sportarten am Martino-Katharineum ein, die den Gemeinsinn und die Leistungsfähigkeit der Schüler stärken sollen. Als eine solche Sportart gilt Association.

Doch das Spiel kommt aus England, und das ist in der Epoche des erwachenden deutschen Nationalismus ein Makel. Fußball hat im deutschen Kaiserreich viele Feinde. Trotzdem gründet Koch im Jahr 1874 eine Schüler-Fußballmannschaft, die erste dieser Art. Koch kann dies, weil es August Hermann, dem Turnlehrer des Martino-Katharineums, gelungen ist, einen geeigneten Ball aus England zu bekommen. Wahrscheinlich war es ein Rugby-Ei.

Koch sieht Association als Spiel für den Winter. Durch Fußball versucht er dem immer mehr um sich greifenden Unwesen geheimer Schülerverbindungen etwas entgegenzusetzen. In diesen Verbindungen wird, dem studentischen Vorbild folgend, exzessiv geraucht, getrunken und dummes Zeug geredet, alles mit mittelalterlichem Mumpitz verbrämt.

Einige Elemente der Schülerverbindungen finden ihren Weg auch in den Fußball. Die Spieler tragen während des Spiels Mützen, und in den Namen der ersten Schüler-Vereine tauchen die bei Studentenverbindungen üblichen lateinischen Bezeichnungen deutscher Regionen wie Borussia und Alemannia auf.

Im Jahr 1875 gibt Koch ein erstes Regelwerk des Fußballspiels heraus, das den Feldspielern den Gebrauch der Hände erlaubt. Was Koch da lehrt, ist eine Mischung aus Rugby und Fußball.

Der erste deutsche Fußball-Club wird vier Jahre später gegründet: Es ist der Deutsche Fußball-Verein von Hannover 1878.

Die Zahl der Spieler wächst langsam, aber stetig. Die der Gegner schrumpft, dementsprechend wird ihr Widerstand erbitterter. Wie sich das für Deutschland gehört, werden Bücher gegen Association und Football geschrieben, die angesichts des Tritts gegen den Ball den Untergang des christlichen Abendlandes an die Wand malen. Das zieht in Deutschland, wo sich ein unpolitisches Bürgertum der Bewahrung kultureller Werte verpflichtet fühlt.

Das, was auf dem Friedrichsplatz stattfindet, hat mit Association nicht viel zu tun, bemerken die Herren vom HC Hohenzollern Braunschweig.

Was die Jungs treiben, ist doch ziemlich wild. Da wird dem Gegner in die Beine gefahren. Das gelingt bei Otto selten, weil den kaum einer erwischt. »Schieß doch! Hinein, hinein, Priemchen«, feuert Fritz den Otto an. Gerade als der abfeuern will, kommt der Heini von der Seite angerauscht und dann sieht man nur noch Staub und wirbelnde Gliedmaßen und hört Flüche.

Diesen Blonden, den sie Otto oder Priemchen rufen, der einen Kopf größer ist als die anderen in seinem Alter, den sollte man mal fragen, in ein oder zwei Jahren, ob er es nicht richtig lernen will: Association. Denken die Herren vom HC Hohenzollern Braunschweig, zwirbeln ihre gewichsten Schnurrbärte und gehen weiter ihres Weges.

Ottos Hose hat den von Heini verursachten Sturz nicht schadlos überstanden. Das rechte Knie auch nicht. Schmutz und Blut auf und ein Loch im Beinkleid. Die Stiefel sehen auch nicht gut aus. Immerhin: Die Mütze ist auf dem Kopf geblieben.

Heini reicht dem am Boden liegenden Otto die Hand und zieht ihn hoch. »Dich hat’s erwischt, tut mir leid«, sagt Heini.

»Nicht der Rede wert«, brummt Otto.

Das Knie und die Hose sind ihm einerlei. Was ihn zu Hause erwartet, nicht. Dresche – und das nicht zu knapp.

Eine halbe Stunde später machen sich alle auf den Weg. Ottos Mannschaft hat gewonnen, er selbst hat, trotz zerfetzter Stiefel, kaputter Hose und blutendem Knie, noch zwei Tore geschossen.

»Adjüs«, sagt Fritz zu Otto. »Adjüs«, legt der den Finger an die Mütze, »bis morgen.«

Als Otto die Türe des Harderschen Hauses aufschließt, um sich nach oben in sein Zimmer zu schleichen, ruft ihn der Vater, der alles weiß, alles sieht und alles hört, ins Wohnzimmer. Der alte Harder blickt ihn streng an, sieht die Hose, die Stiefel und das Knie, zieht die Augenbraue hoch, und sagt: »Mein lieber Schlot.« Und dann ist wieder mal »Schicht«. Der Vater steht auf und holt wortlos den Rohrstock.

Der Stock ist die Strafe für den Fußball. Wenn er spielt, was er eigentlich jeden Tag tut, und der Vater ihn erwischt, kommt der Rohrstock.

Fritz Harder, der seinem Sohn den deutschen Kaisernamen Otto als ersten und seinen eigenen als zweiten Vornamen gegeben hat, wird das Fußballspielen schon noch aus seinem Sprössling herausprügeln. Davon ist er felsenfest überzeugt. Das wäre doch gelacht.

Fritz Harder ist schlank und groß, genau wie sein Sohn. Und sein Schädel ist ebenso hart. Turnen, das würde er ja noch hinnehmen. Wie oft hat er das dem Jungen gesagt: Turnen. Inzwischen weiß er, dass Reden keinen Sinn hat, nur Prügeln hat einen Sinn. Der Otto, dieser sture Hund.

Der Vater hat den Stock in der Hand. Otto zieht mit gleichmütiger Miene die Hosen herunter und beugt sich über den Tisch. Du wirst mir dieses verdammte Spiel nicht spielen, denkt der Vater und schlägt das erste Mal zu. Der Sohn zuckt nicht. Association, denkt der Vater, wie das schon heißt! Dieses Spiel aus England, vom Feind. Wir werden ja sehen, wer der Stärkere ist, denkt der Alte, während er dem Sohn den Hintern grün und blau haut.

Er schlägt ohne Wut. Systematisch, mit gleichbleibender Wucht, saust der Stock auf den Jungen. Der alte Harder hat längst gemerkt, dass sein Sohn nicht mehr jammert, nicht mehr weint, wenn er ihn schlägt. Das imponiert ihm. Das macht die Angelegenheit zu einem Machtkampf. Je größer der Widerstand, den es zu brechen gilt, desto größer die Herausforderung für den Vater.

Fritz Harder weiß, dass er es aus Liebe tut. Er will einen anständigen Deutschen aus Otto machen. Es macht ihm keinen Spaß, das Schlagen. Aber es muss sein. Der Großvater hat seinen Vater geschlagen, der Vater hat ihn geschlagen, er schlägt seinen Sohn. So ist das. Der Otto wird seinen Sohn schlagen. So wird das immer sein. Wenn einer abweicht vom Weg, und sei es bei der Körperertüchtigung, wird er solange geschlagen, bis er auf den rechten Pfad zurückkehrt.

Wann ist schon einmal etwas Gutes aus England gekommen, fragt sich der alte Harder. Aus England kommen die Gewerkschaften, die Streiks, die Labour Party. Mit diesen arroganten Engländern, dem Volk der Krämer, wird um Kolonien gestritten, den »Platz an der Sonne«, wie der Kaiser so treffend sagt, um die wirtschaftliche und militärische Macht auf der Welt. Diese Engländer schicken ein Spiel, bei dem man nach einem Ball tritt! So befreit man sich von einem lästigen Straßenköter, der sich etwas oberhalb der Galoschen in die schwarz-grau gestreiften Hosenbeine verbissen hat. Einem Köter gibt man einen Hundstritt. Und so treten die jungen Burschen nach einem Ball.

Wer weiß, welche Teufelei hinter diesem Spiel steckt? Wer weiß, was die Juden, die Engländer und die Freimaurer da wieder ausgeheckt haben, um Deutschland zu schwächen, denkt der alte Harder und der Rohrstock saust auf den Hintern seines Sohnes.

Auch der Aufzug, mit dem dieses Spiel in der Öffentlichkeit betrieben wird, ist skandalös. Dreiviertellange Hosen! Es ist schon zu Beschwerden gekommen, weil das doch Sitte und Anstand verletzt. Man sieht Körperteile, deren Namen man nicht mal ausspricht. Im Nationalverein, in dem der alte Harder Mitglied ist – gerade wird Geld für ein schönes Kaiser- Wilhelm-Denkmal, diesmal zu Pferde, gesammelt –, hat man erst jüngst darüber gesprochen.

Natürlich hat ihn keiner auf den Otto angesprochen, niemand würde ihn so in Verlegenheit bringen – aber er weiß, dass sie es wissen.

Fußball! Der Otto soll turnen. Das ist recht.

Als er noch klein war, ist der Junge mit einem Stöckchen über der Schulter die Straße hinuntermarschiert. In seiner blauen Matrosenuniform. Später mit einem Holzgewehr, wie das alle anderen Jungen aus der Nachbarschaft gemacht haben. Sie sollen Krieg spielen. Das übt. Der Otto macht das ja auch, da ist er brav. Wäre der vermaledeite Fußball nicht, wäre der Otto eigentlich ein ganz passabler Bub.

Der alte Harder hat ein schlechtes Gewissen, weil sein Filius Fußball spielt. Deshalb hat er mehr Geld fürs Kaiser-Denkmal gespendet, als er eigentlich vorhatte. Zur Buße. Des Feindes Spiele zu spielen ist doch fast wie zum Feinde überzulaufen.

Wenn der alte Harder an den Kaiser denkt, dann werden seine Hiebe schwungvoller. Immer am 2. September holt Fritz Harder die Uniform aus dem Schrank, betrachtet sie lange, bevor er sie anlegt, und dann wird der Sedanstag gefeiert. Im Gesangverein.

Anlässlich der Sedanfeier wird patriotisches Liedgut zu Gehör gebracht, aber es findet auch, eingedenk des Zusammenhangs zwischen Körperertüchtigung und militärischen Erfolgen, eine Würdigung der sportlichen Leistungen der Kinder der Sänger statt, die diese in den Wettbewerben des Gesangvereins erbracht haben.

Der Otto ist beim Laufen, Springen, Ballwerfen immer vorne, und bei dieser Gelegenheit ist der alte Harder auf seinen »wilden Schlot« nicht wenig stolz. Aber Fußball? – nein, das kann er ihm nicht durchgehen lassen.

Noch schöner als der Sedanstag ist Kaisers Geburtstag. Am 27. Januar, da sind die Straßen geschmückt, und das Haus wird auf Vordermann gebracht. Der junge Otto lernt ein Gedicht auswendig und sagt es auf. Es geht so:

Kaisers Geburtstag auf See

Sonne in blauer Höh’,

Unten die grüne See,

Rings Frührotschein;

Flagge und Wimpel auf,

Backsmaaten allzuhauf,

Pulver im blanken Lauf,

Pulver darein.

Herrscher im Preußenland,

Vater im Vaterland,

Voll Herrlichkeit!

Zu Gott in Himmelshöh’n

Gläubig wir aufwärts seh’n,

Herr, für dein Wohlergehn

Beten wir heut.

Kräftiges Seemannstum,

Sei unser Stolz und Ruhm,

Deutschland zur See!

Mitten im Wogendrang,

Ragen die Masten schlank,

Schimmern die Waffen blank;

Deutschland, juchhe!

Heil, Kaiser Wilhelm dir!

Landes- und Meereszier

All sind wir dein!

Dein, Herr, zu jeder Stund,

Und der Geschütze Mund

Tu es dem Weltmeer kund;

Donn’re darein!

Beim Mittagessen ruft der alte Harder dann mit vor Begeisterung glühenden Wangen: »Auf den Geburtstag unseres allergnädigsten Landesherrn, Seine Majestät Wilhelm II., deutscher Kaiser, König von Preußen, ein dreifaches: Hurra, Hurra, Hurra!« Alle rufen laut »Hurra, Hurra, Hurra«, auch die Bediensteten.

Der alte Harder lässt für jedes »Hurra« einen heftigen Hieb auf den Otto hinabsausen. Die blutigen Striemen sieht er nicht. Er sieht den Kaiser, die Uniform. Er hört das Klatschen auf der Haut seines Sohnes nicht, hört nur »Hurra, Hurra, Hurra«.

Auch die deutschen Turner, die das Monopol auf alle nicht in einem Kasernenhof stattfindende körperliche Betätigung haben, finden das Stoßen mit dem Fuß nach einem Ball unwürdig, ungebührlich, undeutsch. Während die Engländer den Fußball, wie so vieles andere, exportieren und Geld damit verdienen, ist das deutsche Turnen eine nationale Angelegenheit und soll es bleiben. Es fördert Disziplin und bereitet auf das Wichtigste im Leben vor, den militärischen Dienst am Vaterland. Turnen ist Exerzieren ohne Uniform.

Immer steht man stramm, die Hand an der Hosennaht, alle Bewegungen sind vorgeschrieben und am Ende hebt man den Arm zum Gruß.

So ist es gut, denkt der alte Harder. Das Turnen fördern und am besten alle Fußballer verhaften. Auch den Otto. Der Kaiser soll es verbieten, und dann muss die Polizei alle einsperren. So wäre ein- für allemal Schluss mit diesem Unsinn. Sollen sie auch den Otto einsperren, wenn es denn die Rettung des Vaterlandes verlangt.

Der Deutsche, daran glaubt der alter Harder, ist bereit, alles für sein Vaterland zu opfern. Der Deutsche ist besser als die anderen. Was die Kultur, und auch was die Moral anbelangt. Aber wie leicht wird der Bessere zum Opfer? Gerade weil er besser ist, ohne Hintergedanken, geradeaus? Wie oft ist der Deutsche das Opfer gewesen? Immer lassen wir uns von den anderen über den Tisch ziehen. Von den Franzosen, die falsch und kalt sind wie Schlangen. Von den perfiden Engländern, die aus allem Geld machen und stets nur ihren Vorteil im Auge haben. Die Deutschen erfinden und sinnen, und die anderen streichen das Geld ein.

Keine Flotte, keine Kolonien, dabei haben wir tüchtige Wissenschaftler. Es wird allmählich Zeit, dass wir die anderen in die Schranken weisen und den Platz einnehmen, der uns zusteht. Denkt der alte Harder und versetzt dem Otto für jedes Wort einen Hieb auf den Hintern.

Wenn es denn unbedingt sein muss, soll der Otto doch Leichtathletik treiben. Eine Kugel stoßen, aus dem Stand springen, über die Bahn laufen. Auf einer Kampfbahn, wo niemand zusieht. Das würde sich der alte Harder gerade noch gefallen lassen. Aber Fußball spielen, in aller Öffentlichkeit, damit eine Mannschaft gewinnt, wozu soll das gut sein? Lernen, arbeiten, Geld verdienen, einen Sohn zeugen, Krieg führen. Das sind die Dinge, die einem Mann zukommen. Sport treiben, nur um des Sieges willen, gehört nicht dazu.

Überhaupt, der Bengel ist viel zu viel draußen. Denkt der Vater, während der Stock auf den blanken Hintern trifft. Ist eben ein richtiger Racker. Wird mal ein guter Soldat, wenn er Gehorsam lernt, aber da sind wir ja gerade dabei. Für den Otto wäre es gut, wenn einmal ein Krieg käme. Da könnte er sich bewähren.

Das wäre für uns alle nicht schlecht. Alle paar Jahre ein anständiger Krieg, da kommen die Leute nicht auf dumme Gedanken. Die Arbeiter nicht und die Weiber auch nicht.

Die Schule kommt ein wenig kurz bei unserem Otto. Seine Noten sind nicht besonders. Er schummelt sich so durch. Die Lehrer drücken auch mal ein Auge zu, weil man ihm, dem alten Harder, keine Ungelegenheiten machen will. Ich muss ihn noch härter rannehmen, den Schlot, denkt er, während der Stock niedersaust, weil das zu seinem Besten ist.

Otto beißt die Zähne aufeinander. Er hat sich vorgenommen, keine Regung zu zeigen. Kein Stöhnen, kein Jammern. Den Triumph wird er dem Vater nicht gönnen. Es wird wie ein Mann gegen die Schmerzen kämpfen und diesen Kampf gewinnen.

Er stellt sich vor, dass ein anderer geschlagen wird, nicht er. Er sieht zu, wie ein anderer geschlagen wird. Das Zusehen tut nicht weh. Wenn ein anderer geschlagen wird, muss man nur das Mitleid, das man fühlt, bekämpfen. Er stellt sich vor, dass ein anderer die Schmerzen aushalten muss. Das hilft. Die Zähne zusammenbeißen hilft auch.

Aber so lange wie heute hat ihn der Vater noch nie geschlagen. Das hört ja gar nicht mehr auf. Ein Stöhnen kriecht dem Otto die Kehle hinauf, er schluckt es herunter, kurz bevor es der Vater hören kann. Er spürt, dass ihm Blut die Beine hinunterläuft.

Körperliche Betätigung ist wichtig, damit aus den jungen Männern anständige Soldaten werden, denkt der alte Harder. Brust raus. Rücken gerade, stramme Haltung. Er holt tief Luft. Der Soldat erobert die Welt. »Der preußische Offizier«, das sagt der alte Harder seinem Sohn immer wieder, »der sei dein Vorbild und nicht Leute wie Richard Queck.«

Der Offizier mit Monokel im Auge ist das Vorbild des deutschen Bürgertums. Der Offizier spielt nicht, außer Karten und manchmal mit den Gefühlen der Bürgerstöchter. Der Offizier treibt keinen Sport um des Wettkampfs willen. Der lässt Sport treiben. Der lässt exerzieren.

Dieser Offizier hat das Deutsche Reich geschaffen. Mit Eisen und Erz und Otto von Bismarck. Ein Ölbild des Reichskanzlers hängt im Wohnzimmer und gegenüber eines vom herrlichen jungen Kaiser.

Der Arm des Vaters wird müde. Das feine Pfeifen, wenn der Rohrstock durch die Luft saust, leiser. Aber die Schläge tun trotzdem weh, weil die Haut aufgeplatzt ist. Der Vater schaut nicht hin, weil er das nicht sehen will.

Der junge Harder tröstet sich mit dem Gedanken, dass der Alte längst nicht alles weiß. Und was wohl auf ihn zukäme, wenn er alles wüsste.

Der Alte weiß nicht, dass der Otto nicht nur gegen den Ball tritt, sondern sich vor Heimspielen immer in der Nähe der Fußballer von Eintracht Braunschweig herumdrückt. Zwei Stunden vor Spielbeginn treffen sich alle Jungs des FC Friedrichsplatz vor dem Restaurant Bellavista. Wenn der erste Eintracht-Spieler mit seinem Koffer auftaucht, rennt einer los und schnappt sich den Koffer. Der Konrad Bülte kommt meistens zuerst, für den ist Fritze zuständig. Der Fritz schleppt also den Koffer hinter Bülte her, damit der vor dem Spiel keine Kraft fürs Tragen vergeudet. Vor dem Restaurant Bellavista gibt er dem Bülte den Koffer zurück. Der stippt mit dem Finger an die Mütze: »Danke, mein Junge.« Dann wartet Fritz vor dem Bellavista. Jeder Spieler hat einen Jungen, der ihm den Koffer trägt. Otto hat sich den Koffer von Richard Queck, dem großen Richard, gesichert. Dann kommen die Brüder Lemmer, Robert Gehrke, der Lehrer Degen, der bei der Eintracht im Tor steht.

In den Koffern sind die Jerseys, die Schuhe, die Hosen der Spieler. Wenn man die mal in die Hand nehmen dürfte!

Eine halbe Stunde später verlassen die Spieler der Eintracht das Bellavista. Jetzt haben sie ihre Fußballstiefel an, tragen ihre Jerseys und Hosen und wuchten sich Torstangen und Eckfahnen auf die Schultern. Die Jungs des FC Friedrichsplatz, Fritze wieder vorne weg, sausen auf Bülte, Queck, Lemmer und die anderen zu und nehmen dem Spieler, für den sie zuständig sind, seine Last ab, damit er im Spiel frisch ist. Die Jungs schleppen alles auf den Leonhardsplatz, die Spielstätte der glorreichen Eintracht, und präparieren das Feld.

Für diese Dienste bekommen die Jungs freien Eintritt beim Spiel. Draußen stehen andere Jungs und sind neidisch auf den FC Friedrichsplatz.

Da kommt der Schiedsrichter. Er trägt einen Straßenanzug, meist schwarz, und wenn es regnet einen Paletot. Der Schiedsrichter wirft eine Münze, Platzwahl, dann pfeift er die Partie an. Am Spielfeldrand sitzen die Jungs und schauen zu.

Hinterher diskutieren sie: »Hast du das gesehen, Fritze?«, fragt der kleine Wehmann. »Wie hat er denn das gemacht, der Richard? Als er den Ball aus der Luft genommen hat? Direkt aus der Luft«, grübelt der Fritz. Wie das geht, weiß nicht mal der Otto.

»Das üben wir morgen«, sagt Fritz, und Otto nickt. »Geht’s morgen?«, fragt Wehmann. Otto nickt: »Wird schon gehen.« Die anderen wissen, wie streng sein Vater ist. Otto fragt: »Wie ist der Ball?« Hans hat ihn dabei. Lässt ihn auf dem Spann tanzen.

»Alles klar«, sagt Hans.

»Dann bis morgen«, sagt Otto, lüpft die Mütze und macht sich auf den Heimweg.

Gut, dass der Vater davon keine Ahnung hat.

Der Rohrstock pfeift nicht mehr. Das Schlagen hört auf. Otto hält die Luft an. Auch das hilft gegen den Schmerz.

Vorsichtig richtet er sich auf. Er schaut den Vater nicht an. Der Vater sieht, was er angerichtet hat, und erschrickt. Zeigt es aber nicht. War wohl doch etwas zu viel diesmal, denkt er, aber wird schon nicht schaden.

Der junge Harder zieht die Hose hoch. Das tut weh. Nur jetzt nicht stöhnen, wo doch alles vorbei ist. Raus aus dem Zimmer und dann nach oben. Otto spürt, dass der Vater etwas sagen will. Doch er ist aus der Tür, bevor der Alte auch nur den Mund aufbekommt.

Rukeli hat ein Loch im Schuh

Die Häuser sind grau, und im Treppenhaus riecht es nach Kohl, deshalb geht Rukeli lieber raus.

Er hat die Hände in den Taschen. Er lehnt am Eckhaus Kreuzstraße und Tiefenthal und schaut zu, wie das Regenwasser die Straße hinunterläuft. Er hat eine Mütze auf und trägt eine Jacke, die mal der gute Mantel seines Vaters war. Mutter Pessi weiß, wie man aus einem Mantel zwei Jacken macht. Die andere war für seinen Bruder Lolo. Rukeli ist fast Sieben, Lolo ist zehn und könnte lange Hosen tragen, wenn er welche hätte.

Manchmal raucht Rukelis Mutter – seine Daju – dicke Zigarren. Nicht auf der Straße, weil sie dann angestarrt wird. Die Leute glotzen schon wegen der schwarzen Haare und der großen goldenen Ohrringe.

Rukeli spuckt ins Wasser. Die Spucke schwimmt ein Stück und löst sich langsam auf. Das Wasser nimmt auch Zigarettenkippen, Zeitungspapier und Blätter mit. Die Kippen sind weit heruntergeraucht, denn es ist Herbst 1914, und die Leute im Tiefenthal, in der Kreuzstraße und dem Rest der Altstadt Hannovers sparen sich die Zigaretten vom Mund ab.

Hier stehen unverputzte, aneinandergebaute Fachwerkhäuser. Man weiß nicht, wo das eine Haus anfängt und das andere aufhört. Sie gehören der Stadt. Die Stiegen sind ausgetreten, die Dächer morsch. Ein paar von ihnen sind uralt, Ende des 14. Jahrhunderts entstanden.

An diesen Häusern scheint kaum etwas gerade. Entweder sie neigen sich nach vorne über die Straße, als ob sie verliebt den Kopf zum gegenüberliegenden Haus streckten, oder nach hinten, wie ein Betrunkener, der gerade sein Gleichgewicht verliert.

Rukeli legt den Kopf in den Nacken, um zwischen den Häusern einen Fetzen Himmel zu sehen. Heute ist der Himmel grau. Das Kopfsteinpflaster der Straße glänzt wie poliert. Es ist blank vom Regen, den Fuhrwerken und den Schritten. Rukeli springt von einer Seite der Tiefenthalstraße auf die andere. Man kann mit einem Besenstiel von den Fenstern der Häuser auf der einen Straßenseite an die auf der anderen Seite klopfen. So eng ist die Straße.

Viele Fenster stehen offen, weil draußen die Luft nach dem Regen frisch und die Luft in den Wohnungen abgestanden ist. An den Fenstern vorne raus sind keine Gardinen. Hinten, zum Hof, werden die Gardinen an den Fensterrahmen genagelt. Auf den Fenstersimsen stehen getrocknete Blumen in einfarbigen Vasen.

Draußen, auf dem Fensterbrett, stehen Blumen in Kästen, und wo die Sonne hinkommt, wächst auch was. Aber sie scheint kaum in die Hinterhöfe. Dort riecht es muffig und modrig. Im Winter zieht es durch die Fenster und unter den Türen durch. Rukeli mag den Winter nicht.

Drüben ist der Gully übergelaufen, das Wasser staut sich. Rukeli beugt sich über die Pfütze und sieht sein Spiegelbild. Ein langes Gesicht, volle Lippen, große Augen, Locken, die links und rechts unter der Mütze hervorquellen. Rukeli zwinkert sich zu und stampft dann mit dem Fuß ins Wasser, dass es nur so spritzt.

Er bewegt seine Zehen. Seine geschnürten Stiefel, die bis über die Waden reichen, haben dicke Sohlen. Aber in der linken ist ein Loch. Er wird zu Hause nichts sagen, weil sonst die Daju mit ihm schimpft. Sie schimpft sowieso die ganze Zeit. Die Mutter weiß, dass er nicht mit Absicht Löcher in die Schuhe macht, aber sie schimpft trotzdem. Vom Vater gibt es eine hinter die Ohren, aber nur wenn der Vater ihn erwischt. Er duckt sich, wenn der Vater ihm eine kleben will. Dann lacht der Tata und droht ihm mit dem Finger. Den Tata nennen die anderen Sinti Schniplo, weil er so gut schnitzen kann.

Manchmal bekommen die Kinder ihren Namen gleich nach der Geburt, manchmal später, manchmal bekommen sie keinen, weil es sich nicht ergibt. Die Namen, die im Pass stehen, sind nur was für die Schule.

Als ihn der Lehrer in der Schule zum ersten Mal mit Johann aufrief, fühlte er sich nicht angesprochen. Das gab die erste Backpfeife.

Rukeli will nicht, dass die Stiefel zu Schuhmachermeister Karl Wenzel in der Ballhofstraße 6 kommen, gleich hier um die Ecke, wo bessere Leute wohnen. Er hat nur dieses eine Paar. Sind die weg, kann er nur noch in den Holzschuhen raus, die der Tata ihm geschnitzt hat. Mit den Holzlatschen kann er nicht rennen. Und er muss rennen.

Hinter den anderen her oder vor ihnen weg.

Bei Schuster Wenzel holt sich Familie Trollmann ihre neuen gebrauchten Schuhe. Möbel, ebenfalls gebraucht, kann man bei Mathilde Klöpper kaufen, das ist auch nicht weit. Im Schaufenster steht ein gebrauchter Schrank, weiß lackiert, der würde seiner Daju schon gefallen. Kostet nur 32 Reichsmark. Trotzdem zu viel, sagt der Tata. Die Trollmanns kaufen so gut wie nie Möbel. Wenn was kaputt geht, repariert es der Vater, und dann ist es besser als vorher.

Andere Kinder haben die Strümpfe immer ordentlich bis unter die Knie hochgezogen. Rukelis Strümpfe hängen runter und stauen sich über den Stiefeln. Aber er rennt auch mehr durch die Gegend als andere Kinder. Und er rennt schneller.

Nur heute nicht. Heute guckt er dem Wasser zu.

Es gibt ein paar Kinder in der Altstadt, die tragen dreiviertellange Hosen ohne Flicken. Knickerbocker heißen die. Drunter haben sie schwarze Strumpfhosen mit Strumpfhalter und glänzende, weiche Lederstiefel. Die sind mit Fett eingeschmiert und ohne Löcher in der Sohle. Manche tragen auch ein Hemd unter der Jacke.

Rukeli ist froh, dass er keine Strumpfhosen und Leibchen anziehen muss, und außerdem ist es egal, was man anhat, wenn man beim Verstecken nicht gefunden und beim Fangen nicht erwischt wird. Und schließlich haben alle anderen Jungs in der Altstadt kurz geschorene Haare. Nur er hat schwarze Locken. Seine Daju fährt ihm gerne durch die Locken. Sie steckt die Hand hinein, bis sie verschwunden ist.

Rukelis älteste Schwester heißt Bumsli, sie ist, da muss er jetzt mal die Finger zu Hilfe nehmen, einmal alle Finger und dann bis auf einen noch mal alle Finger, 19 Jahre alt. Als kleines Kind ist sie immer gegen alle Gegenstände in der Wohnung gebumst. Schon hatte sie ihren Namen weg. Bumsli hilft der Mutter in der Wohnung. Lämmchen ist 17 und sehr hübsch. Alle Männer schauen ihr nach. Sie hat schwarze Locken und sanfte Augen. Aber das täuscht. Kerscha ist 15 und hat Augen so schwarz und groß und einen Mund so rot wie eine Kirsche. Rukeli kommt von Ruk, das heißt auf Romanes Baum. Er spricht zwei Sprachen: Deutsch und Romanes. Romanes sprechen sie nur unter sich. Es ist nicht gut, andere mit der Nase darauf zu stoßen, dass sie Zigeuner sind. Rukeli heißt so, weil er schlank ist, gut gewachsen und kräftig und weil seine Haare so dicht wie die Krone eines Baumes sind. Er sieht der Daju ähnlich.

Rukelis ältester Bruder heißt Carlo-Junge. Carlo heißt schwarz und Carlo ist der Schwärzeste von allen. Seine Haare sind wie Tinte und seine Haut ist dunkelbraun. Carlo ist Zwölf und als ältester Bruder für die anderen Jungs verantwortlich. Was er sagt, wird gemacht. Rukeli muss sich fügen. Carlo ist streng, aber so streng dann auch wieder nicht. Carlo geht auf die Schule am Kanonenwall, macht immer fleißig die Hausaufgaben und tut Rukeli eigentlich nie was. Mit Lolo dagegen, aus dessen schwarzen Haaren ein feuerroter Schimmer leuchtet, haut er sich oft.

Wenn er was ausgefressen hat, droht ihm die Mutter: »Ich sag Lolo Bescheid, dann kannst du was erleben.« Dann zieht Rukeli den Kopf ein. Lolo ist kräftig, vor Lolo hat er Muffe.

Die Jungs müssen auf die älteren Schwestern aufpassen, denn hier in der Gegend stehen, wenn es nicht gerade regnet, Frauen und warten darauf, dass ein Mann sie mitnimmt. Es kommt vor, dass die Männer, die mit Frauen ins Geschäft kommen wollen, die Schwestern der Familie Trollmann ansprechen. Das haben die gar nicht gern.

Viele von denen, die hier wohnen, in Bretterverschlägen und hinter Wänden aus Tapete, küngeln und kütschbüchen. Handeln also mit allerlei. Hier wird Schores geschoben, Diebesware gehandelt, Rebbes gemacht, werden Dinger gedreht.

Hier leben Mütter, die nicht wissen, wie sie die Mäuler ihrer Kinder stopfen sollen. Hier leben Väter, die krumm und schief daherkommen und ihr Geld ins Wirtshaus tragen, weil sie dort vergessen, dass sie ihre Familien nicht ernähren können.

Dazwischen warten, einen Knick in der Hüfte, die Huren, mit dick angemalten Gesichtern und roten Lippen, stehen die Zuhälter mit ihren Uhrketten, die Nepper, Strezer und Schoresmacher, alle mit einem Bein im Knast und mit dem anderen in der Kreuzklappe, dem Kleeblatt oder dem Deutschen Hermann.

Wenn das Wetter gut ist, spielt Rukeli mit den Kindern der Familie Weiss, die gleich nebenan wohnen. Auch die haben eine dunklere Haut als die anderen in der Straße. Aber heute ist das Wetter schlecht, und keiner traut sich raus.

Ob er mal runtergeht zur Pferdeschwemme an die Leine, wo die Gäule der Fuhrleute saufen? Dort fließt sie träge, dort ist sie breit. Man kann ein ganzes Stück in den Fluss waten, und das Wasser geht einem doch nur bis zum Bauch. Man muss nur auf die Strömung achten.

Die Daju sieht es nicht gerne, wenn er am Ufer der Leine spielt. Es ertrinken immer mal wieder Kinder im Fluss, obwohl das Wasser flach ist. Rukeli kann nicht ertrinken, er schwimmt wie ein Fisch.

Um zur Leine zu kommen, muss er nur das Tiefenthal runtergehen und die Burgstraße überqueren. Ein paar Meter rechts davon ist die Pferdeschwemme.

Er könnte angeln. Eine Schnur hat er in der Hosentasche, einen Haken auch. Einen Ast findet er immer und einen fetten Wurm auch. Aus der Leine holt Rukeli Schleien und Barsche, trotz der Abfälle, die hier herumschwimmen. Unter der Brücke am Beginenturm ist ein Gestell aus Eisen, da setzt er sich drauf, lässt die Schnur ins Wasser gleiten und ist ganz ruhig. Der Rest geht von alleine.

Er könnte aber auch einen Damm bauen aus Steinen und Holz und zusehen, wie sich das Wasser staut, bis der Fluss genügend Kraft hat und den Damm wegspült. Holz und Steine bringt der Fluss mit, immer liegt was am Ufer. Baut er mit den anderen zusammen einen Damm, trägt er immer die größten Brocken. Seine Arme sind dünn, aber er hat viel Kraft. Heute ist es allerdings zu kalt, um sich die Hosen hochzukrempeln und im Fluss zu stehen.

Eigentlich müsste die Leine ganz schön kräftig sein nach dem Regen. Er könnte Steine übers Wasser titschen lassen. Man muss die Hand in einer bestimmten Weise halten und den flachen Stein beim Werfen in Drehung versetzen. Dann fliegt der bis ans andere Ufer.

Alleine macht das keinen Spaß. Nein, heute geht er nicht an die Leine. Er bleibt hier. Es ist schöner, dem Regenwasser auf der Straße zuzugucken. Er spuckt noch mal rein.

Wenn er sich ein bisschen anstrengt, kann er das, was auf dem Schild an der Ecke Kreuzstraße und Tiefenthal steht, lesen. Wort für Wort und langsam: »Das Fahren durch das Tiefenthal von der Kreuzstraße ab ist bei gesetzlicher Strafe verboten.« Auf der anderen Straßenseite steht auch ein Schild: »Die Durchfahrt von Fuhrwerken ist verboten. Königl.-Polizei-Präsidium.«

Sein Vater kann weder lesen noch schreiben. Die Geburtsurkunde des »Knaben« Johann Wilhelm Trollmann, der am 27. Dezember 1907 »vormittags um acht Uhr« in der Wohnung des Gastwirts Meyer in Wilsche geboren wurde, hat der Tata mit drei Kreuzen unterschrieben. Der Standesbeamte Lampe in Wilsche, Kreis Gifhorn, hat dies, wie es vorgeschrieben ist, mit seiner gestochen scharfen Beamtenschrift auf dem Dokument vermerkt: »Von dem Anzeigenden wegen Schreibensunkunde mit dessen Handzeichen versehen.« Er hat das »e« seines Namens mit vielen Kurven wunderschön verziert, um zu zeigen, wie herrlich es ist, des Lesens und Schreibens kundig zu sein.

Dem Schirmmacher Trollmann war das egal, Hauptsache, der Knabe ist gesund.

Die Jungs der Familie Trollmann haben sich das Lesen und Schreiben gegenseitig beigebracht, Carlo hat es als Erster in der Schule gelernt und dann Lolo und ihm gezeigt. Die Mädchen können es nicht.

Wobei das mit dem Schild an der Ecke Kreuzstraße und Tiefenthal ziemlich unnötig ist, denkt Rukeli, denn wer würde hier schon mit einem Fuhrwerk durchfahren? Das Fuhrwerk würde ja sofort stecken bleiben, so eng ist es.

Der Tata ist kein Schirmmacher mehr. Vor vielen Jahren hat er mal für die Wasserschutzpolizei gearbeitet, nun hat er keine feste Anstellung, arbeitet mal hier, mal da. Immer schwere Arbeit, schmutzig und gefährlich.

Der Tata ist 1867 in Lahstedt, nördlich von Peine, geboren und hat am 16. Juli 1901 in Hambergen, das liegt nördlich von Osterholz-Scharmbeck in Richtung Bremerhaven, Friederike Weiss, Rukelis Mutter, geheiratet. Eine Zeit lang war die Familie auf Reisen. Immer in der Gegend von Hannover.

Mitglieder der Familie Trollmann sind seit Jahrhunderten in Norddeutschland unterwegs. Einige haben sich niedergelassen, so wie sein Vater. In Hannover ziehen sie von einer Wohnung in die nächste. Von der Osterstraße 9 in den Johannishof 17 und dann ins Tiefenthal. Der Teil der Altstadt auf der anderen Seite der Leine ist besser. Obwohl da die Bockstraße ist, in der noch mehr Frauen darauf warten, dass Männer sie mitnehmen.

Die Trollmanns haben als Korbmacher, Schirmmacher, Puppenspieler, Musiker und Scherenschleifer gearbeitet, manchmal alles gleichzeitig. Geschickte Leute.

Wenn es den Vater juckt und die Bauern Helfer brauchen, vor allem im Frühjahr und im Herbst, packen sie ihre Sachen zusammen, der Tata kommt mit Pferd samt Fuhrwerk daher, die sonst am Stadtrand bei Verwandten stehen, und dann fahren sie los. Die älteren Kinder gehen in die Schule an den Orten, an denen sie Halt machen. Sie schlafen in den Wagen. Die Mädchen im einen Wagen, die Jungs im anderen.

Rukeli ist gerne unterwegs.

Der Tata kennt seine Bauern. Er weiß genau, wer Arbeit für ihn hat. Ein herzhaftes Essen bekommen durchreisende Sinti manchmal auch einfach so. Weil die Bauern finden, dass Rukeli, sein kleiner Bruder Mauso, der vier Jahre alt ist und aussieht wie eine kleine Maus, und Benni, der gerade auf die Welt gekommen ist, so mager sind. Benni schreit manchmal so, dass sich Rukeli die Ohren zuhält.

Die Kinder müssen auf den Reisen dabei sein, weil sie hartherzige Bauern gnädig stimmen können.

Manchmal holen sich die Sinti ihr Essen einfach so. Bevor alle mit knurrendem Magen schlafen gehen, schnappt sich der Tata eine Gans, eine Henne oder einen Hasen.

Es gibt Bauern, vor denen man auf der Hut sein muss. Das sieht man an den Zeichen, die in einen Baum oder auf einen Stein in der Nähe des Hofes geritzt sind. Rukeli kennt alle Zeichen. Diese Bauern rennen mit der Mistgabel hinter dem Pferdekarren her, die Weiber keifen, und die Kinder werfen mit Steinen. Die Bauern fluchen, dass sich alle Zigeuner zum Teufel scheren sollen, dass alle Zigeuner den Bauern die Hühner und Gänse und dem Herrgott den Tag stehlen.

Mit solchen Bauern darf man keine Händel anfangen, denn ehe man es sich versieht, sitzt man im Gefängnis. Im Zweifelsfall hat immer der Bauer recht. Treibt es ein Bauer gar zu toll, dann fährt man weiter und holt sich in der nächsten Nacht seine schönste Gans, die stolzeste Henne oder den fettesten Stallhasen.

Manchmal sagt das Zeichen, dass man warten muss, bis der Bauer aus dem Haus ist, weil die Bäuerin ein gutes Herz hat, aber sich nicht traut, etwas zu geben, solange der Alte da ist. Rukeli ist es egal, ob sie für die paar Kartoffeln, die Eier, die Milch arbeiten oder nicht. Hauptsache, er wird satt.

Seit ein paar Wochen geht er in die Burgschule. Eine reine Jungenschule zwischen Tiefenthal und Leine. Er ist größer als andere Kinder und weiß noch nicht so recht, was er von der Schule halten soll. Man verbringt viel Zeit dort, muss still sitzen, und der Lehrer haut zu, wenn ihm was nicht passt. Wenn er dem Schlag ausweicht, wie beim Tata, lacht der Lehrer nicht, sondern wird noch böser.

Der Lehrer hat einen Schnurrbart wie der Mann auf dem Bild im Klassenzimmer, von dem alle sagen, dass das der Kaiser ist.

Sie müssen Lieder singen und beten, und darin ist er nicht gut. Rukeli würde lieber öfter Rechnen, Lesen und Schreiben.

Rukelis Kleider riechen feucht und nach Essen. Die meisten anderen Kinder riechen auch nicht besser, aber ein paar schon.

Die Daju wäscht die Kleider in der Küche. Sie kommen in einen großen Emailletopf, der auf dem Herd steht. Im Topf kocht das Wasser, und die schweren, nassen Kleider müssen ständig mit einem Holzscheit darin bewegt werden. Das macht die Daju zusammen mit den Schwestern.

Wenn der Topf ein Loch hat, kommt der Pottflicker, ein Sinto, und stopft es.

Die Kleider hängen nach dem Waschen in der Küche über einer Leine zum Trocknen. Aber nur die der Männer.

Rukeli ist gerne bei der Daju in der Küche. Die Mutter hat immer was für ihn zu essen. Sie weiß, dass er ständig Hunger hat. Da stehen, fein säuberlich aufgereiht, Tassen und Geschirr. Es gibt das Geschirr für immer und das für Sonntag. Geht vom Sonntagsgeschirr was kaputt, brüllt der Vater, dass die Wände wackeln.

Die Wände der Küche, von denen der Putz blättert und auf denen dunkle Platten zu sehen sind, schmückte früher einmal eine Bordüre, die man aber vor lauter Rauch und Hitze und Feuchtigkeit nicht mehr richtig sieht. Oben, in den Ecken der Wände, ist es schwarz vor Ruß.

Bohnen und Schmalz und Kartoffeln: Das gibt es fast jeden Tag. Die Bohnen kommen aus dem Garten, den die Eltern gepachtet haben. Ohne den Garten würden sie hungern. Die Kartoffeln werden in einer riesigen, gusseisernen schwarzen Pfanne mit langem Stiel gebraten. Die ist so schwer, dass Rukeli sie nicht halten kann, und rau, wenn man mit der Hand drüberfährt.

Bohnen gibt es in allen Variationen: Grüne Bohnen werden gestampft, kommen in einen Tonkrug, Salz dazu, Deckel drauf. Daraus macht die Mutter eine salzige Suppe. Auch Gurken werden eingelegt. Oder es gibt rotes Sauerkraut. Die Farbe kommt von den vielen Tomaten, die da drin sind, und den roten Paprika. Das wird dann noch scharf gewürzt. Alle zwei Wochen, vielleicht auch alle drei, gibt es Fleisch. Geschmortes Kleinfleisch zum Beispiel. Das sind klein gehackte Rippchen mit Gemüse. Hühnchen ist noch billiger.

Zum Frühstück stellt die Daju einen Laib Brot und eine Speckseite auf den Tisch. Der Tata packt das Brot und schneidet für jeden eine Scheibe herunter. Eine dicke Scheibe. Fast so dick wie die Speckscheibe, die draufkommt.

Die Wohnung ist eng, alle hocken aufeinander, deshalb ist er lieber draußen. Außerdem wimmeln in den Häusern Mäuse, Wanzen, Läuse. In der Altstadt haben viele Tuberkulose, Hautausschlag, hervorgerufen durch zu wenig Vitamine, Schmutz und Ungeziefer. Die Säuglingssterblichkeit ist hoch. Viele Kinder haben Rachitis.

Rukeli sieht, wie sich im Wasser die Gaslaterne spiegelt, die an der Kreuzung Tiefenthal- und Kreuzstraße hängt. Ein riesiges Ding, unter der eine Spinne wohnt.

Die Gaslaterne hat unten ein Loch. Frühmorgens kommt der Mann mit der Stange. Auf der Stange ist ein kleiner Hut, den setzt der Mann auf die Flamme, dann kommt kein Gas mehr, und das Licht ist aus.

Zu Hause haben die Trollmanns kein Gas. Ofen und Herd werden mit Holz, Papier und manchmal Kohlen geheizt. Das macht der Tata. Keiner kann das besser. Manchmal zeigt der Tata, wie es geht, aber wenn Rukeli es versucht, klappt es nicht.

Die Kohlen sind in einer Kiste, die in der Küche steht. Einen halben Sack auf einmal können sich die Eltern leisten.

Im Sommer, wenn man keinen Ofen braucht, wird das Ofenrohr herausgenommen, dann stehen Lebensmittel im Ofen, weil es dort besonders kühl ist.

Rukeli hat kein eigenes Bett. Carlo liegt neben ihm. Carlo hat ein paar lange Hosen, eine Mütze und raucht heimlich. Wenn Carlo aus seinen Hosen herausgewachsen ist, kriegt sie Lolo, dann muss die Mutter sie flicken, dann zieht Rukeli sie an.

Die Toiletten im Haus Tiefenthal Nummer fünf sind auf dem Hof. Alle nebeneinander, mit einer Türe vorne dran. Drei Klos für neun Familien. Plumpsklos: Brettergestelle mit Loch in der Mitte. Wer aufs Klo geht, holt den Schlüssel, der im Treppenhaus an einer Schnur hängt, und nimmt Zeitungspapier mit. Der Tata schneidet das Zeitungspapier zu, bohrt mit einer Nadel ein Loch hinein, zieht einen Faden durch und hängt den Packen an einen Nagel in der Wohnung. Rukeli nimmt immer einen Kübel Wasser mit und schüttet es hinein, wenn er fertig ist.

Auf dem Plumpsklo stinkt es so, dass man die Luft anhalten muss. Dann und wann schüttet der Tata Kalk in die Grube.

Die drei Familien, die auf einem Stockwerk wohnen, haben ein gusseisernes Waschbecken auf dem Flur. Bevor er in die Schule geht, flitzt Rukeli durch die Beine der Erwachsenen, um Wasser abzubekommen. Manchmal spritzen sich Carlo, Lolo und Rukeli nass. Dann schimpfen die Nachbarn, die zur Arbeit müssen.

Über der Treppe baumelt eine Funzel, die nicht funktioniert. Die Decke hängt durch, und die Wände sind schwarz. Überall sind Risse in den Wänden. Wenn man mit dem Finger kratzt, geht die Farbe ab. Manchmal sitzt Rukeli auf der Treppe und schaut sich die Risse an. Dann sieht er Fratzen, Tiere, Wolken und Engel. Engel sind am schwierigsten zu erkennen.

In den Wänden sitzt der Schwamm, die Holzbalken sind schwarz und faulen. Zwischen den Balken und der Decke bauen Spinnen Netze. Rukeli hat keine Angst vor Spinnen. Bleirohre laufen die Wände entlang und verzweigen sich wie ein Fluss der nicht weiß, wo er hin will. Die Häuser gehören der Stadt, der Verwalter heißt Wilhelm Hofschneider, ist Straßenbahnschaffner und wohnt auch hier. Die Stadt wartet darauf, die Häuser abzureißen, um bessere zu bauen für Bewohner, die mehr Miete bezahlen können.

Manchmal, wenn es ganz still ist, hört Rukeli das Haus. Häuser leben, das hat ihm der Papo, der Großvater, erzählt. Manchmal hört er, wie schwer das Haus atmet, als ob ihm die Menschen, die in ihm leben, eine Last wären. Manchmal hört Rukeli Tapsen und Kratzen. Der Tata sagt, das sind Mäuse. Rukeli glaubt, dass es das Haus ist. Der Papo glaubt das auch.

Es knarrt, wenn jemand die Treppe hinaufgeht. Jede Stufe. Nach ganz oben führt eine steile Stiege. Der Vater sagt, wenn der Gustav, der da wohnt, weiter zunimmt, kracht die Stiege zusammen.

Der Gustav singt, wenn er in der Nacht aus dem Gambrinus nach Hause kommt. Sonst ist der nie lustig.

Die Daju hält alles sauber. Alles muss ordentlich sein. Aber das ist schwer mit den vielen Kindern und bei der Enge.

Die Leute sind ziemlich aufgeregt im Moment. Rukeli hat gehört, dass die Eltern über Krieg gesprochen haben. Rukeli ist nicht klar, was das bedeutet. Aber nach dem Gesicht der Mutter zu urteilen – nichts Gutes.

Im Hausflur stehen Eimer, wenn man nachts mal raus muss und nicht auf den Hof gehen will. Weil es regnet, dunkel ist oder überhaupt. Früher hatte er Angst, nachts auf den Hof zu gehen. Weil der Mond manchmal seltsam scheint. Jetzt ist er fast sieben und hat keine Angst mehr.

Einen Wohnungsschlüssel hat er nicht. Es ist immer jemand zu Hause. Und wenn nicht, hängt an einer bestimmten Stelle ein Schlüssel an einer Beinscheibe vom Rind. Durch den Knochen hat der Tata ein Loch gebohrt, durch das Loch einen Bindfaden gezogen und in den Bindfaden den Schlüssel gehängt. Der Schlüssel ist so groß wie Rukelis Hand.

Rukeli dreht sich rum und sieht durchs Schaufenster des Kolonialwarenladens von Gustav Müller. Da gibt es Kathreiners Malzkaffee, da stehen große Gläser mit Lakritze und Schokolade – von der ihm der Tata gesagt hat, dass sie so teuer ist, weil sie von weit her übers Meer kommt – und Bonbons. Er guckt durch die Scheibe und fragt sich, wann er sich das nächste Mal Lakritze kaufen kann.

Wenn er einen Igel fängt. Oder zwei. Der Vater seines Schulkameraden, ein Sinto, der hier in der Nähe wohnt, gibt ihm für jeden gefangenen Igel ein paar Pfennige. Der tote Igel wird, dick mit Lehm eingeschmiert, in einem Loch in der Erde gebraten, bis er gar ist. Die Stacheln kann man mit dem Lehm abziehen. Igelfleisch schmeckt fast so gut wie Lakritze. Aber um diese Jahreszeit kann man keine Igel mehr fangen, die liegen in ihren Winterquartieren und schlafen. Da lässt man sie besser in Ruhe, weil es sonst im nächsten Jahr keine mehr gibt.

Manchmal fährt eine klapprige, zweirädrige Karre durchs Tiefenthal. Mit Mülltonnen vorne dran und Schaufel und Feger. Der Mann mit dem Karren macht die Straße sauber. Aber es dauert nicht lang, dann sieht sie aus wie vorher. Jetzt, nach dem Regen, sieht das Tiefenthal so aus, als sei der Mann mit dem Karren besonders gründlich gewesen.

Alle acht Wochen geht Rukeli zum Friseur. Nicht zu Emil Krene in der Ballhofstraße, der eine Schüssel draußen hängen hat, in der sich die Sonnenstrahlen spiegeln, sondern zu Fridolin Wegehenkel in die Neue Straße 41.

Gleich beim Friseur ist das Restaurant Gambrinus. Da grüßt von der Hauswand mit überschäumendem Bierglas ein König in prächtigem Mantel, mit Krone und blütenweißen Strümpfen. Manchmal bleibt Rukeli stehen und schaut sich diesen König genau an.

Einer der Söhne von Gambrinus-Wirt Willy Stricker, so ein semmelblonder mit akkuratem Scheitel, hat einen Roller. Der Roller hat ganz kleine Räder und einen tiefen Lenker. Es gibt auch Kinder mit Fahrrädern. Wer in der Altstadt ein Fahrrad hat, ist ein König.

Gegenüber vom Gambrinus, in der Ballhofstraße 16, ist das Gasthaus Schweizer Hallen, das Pauline Engelhardt gehört. Dann gibt es auch noch die Kreuzklappe von Wilhelm Pabst, nahe der Kreuzkirche. Dort geht es immer besonders hoch her. Bis auf die Straße hört man die Leute brüllen. »Dort wird politisiert«, sagt Rukelis Tata.

Aber das beste Bier, sagen alle, gibt es im Gambrinus. Manchmal geht der Tata mit dem Bierkrug hin, lässt ihn füllen und trägt sein Bier im Krug nach Hause. Das ist billiger, als es im Lokal zu trinken.

Rukeli kniet sich hin, hält die Hand ins Regenwasser, plötzlich ist die Hand groß. Er zieht sie schnell heraus und ist froh, dass sie wieder so ist wie vorher.

Rukeli steht auf und geht ein paar Schritte, um auf die Uhr der Kreuzkirche zu sehen. Lolo hat ihm beigebracht, die Uhr zu lesen. Halb sechs. Bald gibt’s Abendessen. Geht er eben morgen an die Leine, um einen schönen Damm zu bauen.

Aus Otto wird Tull

Den Durchbruch auf breiter Front schafft der Fußball in Deutschland, als seinen Propagandisten der Nachweis gelingt, dass das Treten gegen den Ball auch für die Schulung des militärischen Nachwuchses nutzbringend anzuwenden ist. Der Fußball steht, was seine Fähigkeit anlangt, junge Männer auf den Krieg vorzubereiten, nun nicht mehr hinter dem von allem Anfang an militärisch ausgerichteten Turnen zurück.

Die Annäherung an das deutsche Heer drückt sich zunächst in der Sprache des Fußballs aus, die auf die bis dahin gebräuchlichen englischen Termini verzichtet und stattdessen lieber von Angriff, Sturm, Verteidigung, Flügel, Flanken, Deckung und Schlachtenbummler spricht.

Im Zuge des Versuchs, der Sportart alle Reminiszenzen ans illegitime englische Elternhaus auszutreiben, werden schließlich auch die letzten Fachbegriffe übersetzt: Tor ersetzt das bis dahin übliche Goal, nun heißt es Ecke statt Corner, der Referee wird zum Schiedsrichter und Association oder Football sagt folgerichtig auch bald niemand mehr zu diesem nunmehr ins Wilhelminische übertragenen Spiel.

Der Ball spricht deutsch.

Militarisierung und Germanisierung des Spiels sind durchaus erfolgreich. Schon 1908 spielen die Besatzungen der deutschen Hochseeflotte, auf die viele Deutsche so unendlich stolz sind und die man sich viel hat kosten lassen, die Schiffsartillerieschule sowie die Schiffjungen-, Torpedo- und Werftdivision Fußball. Und zwar um die Meisterschaft der Geschwader und den von Prinz Heinrich gestifteten Deutschlandschild. Zwei Jahre später verankert ein Militär-Turnerlass das Fußballspiel in den Ausbildungsplänen der Armee.

Das Spiel ist nun kein Vergnügen mehr, sondern ein Befehl. Mit dem Militär hat der Fußball eine der mächtigsten Festungen Deutschlands erobert.

Der Erfolg des Fußballs hängt aber auch mit sozialen Wandlungsprozessen zusammen. Er wäre ohne die Begrenzung der Arbeitszeit, die damit verbundenen Veränderungen im Freizeitverhalten der Arbeiter, die nun Zeit zum Zuschauen und Muße zum selber Spielen haben, undenkbar. Doch es zeigt sich, wie der Wandel von den auf Tradition verpflichteten Institutionen aufgesogen wird.

Für den DFB und seine Funktionäre ist es wichtig, dass nun niemand mehr auf den Fußball herunterschaut. Da selbst der Kronprinz der Sache nicht abgeneigt scheint, bei passender Gelegenheit sogar selbst gegen den Ball schlägt und außerdem den Kronprinzenpokal stiftet, erscheint der Fußball nun als von allerhöchster Stelle gesalbt.

Die Führung des DFB ist über diese Entwicklung hocherfreut und preist in einschlägigen Schriften die Vorzüge des Fußballsports für die nationale Sache. In den Jungdeutschlandbund – eine militaristische Jugendpflegeorganisation, von Generälen zur intensiven Vorbereitung der deutschen Jugend auf den ungeduldig erwarteten nächsten Feldzug gegründet – tritt der DFB 1911 ein. Darüber sind nicht alle glücklich, intern kommt immer wieder Kritik an dieser Mitgliedschaft auf.

Bei sportlichen Wettkämpfen werden von den DFB-Offiziellen tüchtig Medaillen verliehen, eine Prozedur, die ihr Vorbild in der Ordensverleihung der Militärs hat und das Ansehen des Sports weiter wachsen lässt.

Der Lehrer Koch hat das Seine zu dieser für den Fußball erfreulichen Entwicklung getan, indem er mittels akribisch betriebener historischer Forschungen den Nachweis zu führen in der Lage ist, dass dieses Spiel mitnichten aus England kommt, wie man bisher fälschlicherweise angenommen hatte und wie von den Engländern irrtümlich oder mit voller Absicht verbreitet wurde, nein, schon die Altvorderen in deutschen Landen frönten diesem edlen Wettkampfe.

Der Siegeszug des Fußballs ist überhaupt nicht mehr aufzuhalten.

Auch der alte Harder lässt nun fünf gerade sein. Er ist davon überzeugt, dass seine Schläge, obwohl sie dem Sprössling den Fußball nicht haben austreiben können, gleichwohl zu irgendetwas gut gewesen sind.

Ist ein tüchtiger Bengel geworden, der Otto. Zwar vielleicht, was seine geistigen Gaben anbelangt, nicht das, was der alte Harder erhofft hat, aber geradeheraus, mutig, stark, vor allem körperlich.

Otto Harder ist inzwischen wohlbestallter Lehrling der Firma Voigtländer & Sohn, optische Anstalt. Er trägt lange Röhrenhosen, raucht und wird Mitglied in einem Lehrlingsverein. Dort liest man Bücher, na ja, nicht schlecht, man bastelt, auch ganz schön. Es gibt sogar einen Sportnachmittag, jeden Sonntag auf dem Leonhardsplatz, der bis 1905 die Spielstätte der ersten Mannschaft von Eintracht Braunschweig gewesen war. Das ist natürlich prima. Doch das bisschen Sport reicht dem Otto nicht.

Immer, wenn er am Friedrichsplatz vorbeikommt, juckt es in den Beinen. Otto Wehmann, Otto Wurm und die Brüder Bloßfeldt spielen ja auch und sind, wie er, keine Schüler mehr. Warum also soll er es sich verkneifen? Nichts da.

Fußball ist nicht nur ein Spiel für Kinder. Harder und seine Mitstreiter sind die erste Generation, die als Kinder angefangen haben und nun als junge Erwachsene mit dem Fußball weitermachen. Sie spielen damit länger als die meisten Herren in den ersten Mannschaften der Vereine.

Eintracht Braunschweig hat es in der Zwischenzeit zu einem richtigen Fußballplatz gebracht. An der Helmstedter Straße. Mit Zaun und Planken und Kassenhäuschen. Es ist nicht mehr wie auf dem Leonhardsplatz, als das Spiel unterbrochen werden musste, wenn eine Mutter ihren Kinderwagen übers Spielfeld schob.

Der Eintrittspreis zu den Spielen der Eintracht ist nicht hoch, übersteigt aber doch die finanziellen Möglichkeiten eines Lehrlings der Firma Voigtländer & Sohn. So stehen Otto und seine Freunde wie früher am Leonhardsplatz nun auch an der Helmstedter Straße, um einen Blick auf ihre Helden zu werfen, bevor die hinterm Zaun verschwinden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Spiel zu sehen, ohne Eintrittsgeld zu zahlen: Entweder man klettert auf die umliegenden Bäume; das ist allerdings nicht sehr bequem und entspricht nicht dem Bild, das ein Lehrling von sich hat. Oder man wartet, bis ein Ball über den Zaun fliegt. Was nicht selten vorkommt. Kommt der Ball angerauscht, muss man flink sein, sich das Leder schnappen und zurück auf den Platz tragen. Schon ist man drin.

Aber es gibt eine ganze Menge Jungs, die darauf lauern. Der lange Harder hat einen Vorteil: Er ist robuster als die anderen.

Eines schönen Tages, es ist ein später Nachmittag im Frühsommer des Jahres 1908, geht Herr Bobsien am Leonhardsplatz spazieren. Das gehört zu seinen Obliegenheiten, denn Herr Bobsien ist verantwortlich für das Wohl und Wehe des FC Hohenzollern Braunschweig, der sich leider nicht mit der Eintracht vergleichen kann. Und genau das wurmt Herrn Bobsien. Seiner ersten Mannschaft würden ein paar starke junge Spieler guttun.

Deshalb schaut er immer, wer sich so auf dem Leonhardsplatz tummelt, denn vielleicht ist einer für den FC Hohenzollern darunter. Heute ist Herr Bobsien ein bisschen zu früh dran, noch kicken ein paar Schüler. Das zeigt Herrn Bobsien, dass der Fußball Fuß gefasst hat. Das ist keine Mode, die nach ein paar Jahren wieder von der Bildfläche verschwindet, auch die nächste Generation spielt Fußball. Brav so.

An der Wellblechbaracke stehen lässig ein paar gepflegte junge Herren mit weißen Kragen und langen Hosen und warten, bis sich die Knirpse ausgetobt haben. Endlich haben die Kleinen, mit lädierten Stiefeln und aufgeschlagenen Knien, genug, die jungen Herren machen ein Spielchen. Wohlan! Der Ball tanzt auf dem Fuß, das sieht gut aus. Ein paar tüchtige Renommierstöße, dass die Wellblechbaracke zittert. Der eine oder andere kann ganz schön draufhauen, denkt Herr Bobsien.

Wen haben wir denn da, fragt sich der Herr Bobsien, und schaut sich jeden Einzelnen genau an: Da ist Rudi Queck, der kleine Bruder des großen Richard, auch talentiert, vielleicht nicht ganz so wie der Ältere, aber schon tüchtig. Natürlich bei der Eintracht, da ist nichts zu machen. Die Brüder Bloßfeldt, die er mit Freuden aufnehmen würde, leider beide Mitglied beim SC Acosta Braunschweig. Dann wäre da noch Kurtchen Wald, leider ebenfalls bei der Eintracht. Das sind genau die richtigen. Die können nie genug vom Fußball bekommen, die spielen neben dem Training in ihren Vereinen auch noch hier.

Was ist denn mit dem langen, schlanken Blonden? Ist der auch bei der Eintracht? Hm, nicht dass ich wüsste, überlegt Herr Bobsien. Hat den härtesten Schuss von allen. Den könnte man mal ansprechen. Aber erst nach dem Spielchen, dann wissen wir, ob es sich lohnt.

Geduldig schaut der Präsident des FC Hohenzollern Braunschweig eine Stunde zu, dann wird es dunkel. Der Blonde hat ihm ausgezeichnet gefallen. Mittelstürmer, Brecher, mit Kraft, Tempo und Technik, einem Schuss, der einem als Torwart Angst einjagt, auch der Kopfstoß ist gut. Das ganze Spiel des jungen Mannes ist Furcht einflößend. Ein bisschen eigensinnig vielleicht, der Herr, aber das werden ihm die erfahrenen Spieler von Hohenzollern austreiben.

Wenn er nicht schon vergeben ist.

Herr Bobsien wartet, bis er den jungen Mann alleine sprechen kann, stellt sich höflich vor, und beginnt, nachdem er sich angelegentlich nach dem Namen erkundigt hat, ein Gespräch über das Wetter, den Fußball, die Weltlage, bevor er nach einer Vereinsmitgliedschaft fragt.

»Doch, gewiss«, sagt Harder, »ich bin Mitglied des kaufmännischen Lehrlingsvereins.«

»Ist wohl ein netter Klub, dieser Lehrlingsverein?«

»Sehr nett, sehr gemütlich.«

»Das glaube ich Ihnen gern. Was macht man denn in diesem Verein?«

»Bei uns? Was man so macht. Lesen, basteln, nette Geselligkeit. Sie wissen ja, nicht?«

»Klar. Viel Sport? Fußball zum Beispiel?«

»Nicht so viel. Ein bisschen nebenher, am Sonntag.«

»Schade.«

»Warum?«

Herr Bobsien schaut Otto Harder tief in die Augen. »Das will ich Ihnen sagen, mein lieber Freund: Weil Sie Talent haben. Weil in Ihnen etwas steckt. Weil Sie das Zeug dazu haben, ein großer, ein ganz großer Fußballspieler zu werden.«

Otto hält den Atem an. Das hat ihm noch keiner gesagt. Er ist verblüfft, obwohl er ganz tief im Inneren immer gehofft hat, dass dies mal einer zu ihm sagen würde. Er schaut seinen Gesprächspartner zweifelnd an.

»Sie müssten natürlich in einen richtigen Verein, ich meine, in einem richtigen Fußballverein spielen. In einer guten Mannschaft mit ordentlichen Nebenleuten. Zum Beispiel in der ersten Mannschaft von Hohenzollern. Ich würde Ihren Eintritt befürworten. Jawohl, das würde ich tun. Und mein Wort zählt etwas bei Hohenzollern, denn ich bin der Präsident.«

Otto Harder denkt nicht lange nach, das ist nicht seine Art. Er schlägt ein. Damit hatte er gar nicht mehr gerechnet. Er hatte sich schon fast damit abgefunden, auf der Strecke zu bleiben. Alle Kameraden kicken schon bei einem Verein, auch die, denen er sich fußballerisch haushoch überlegen fühlt. Ausgerechnet er ist bislang sitzen geblieben. Dabei wollte er doch nie etwas anderes, als in einer richtigen Mannschaft Fußball spielen. Basteln hin, lesen her.

Otto ist 16 Jahre alt, als er 1908 Mitglied beim FC Hohenzollern Braunschweig wird. Er bekommt einen richtigen Dress, richtige Fußballschuhe, einen prima eingefetteten Lederball, der stets genügend Luft hat, eine Mannschaft, und er hat eine Menge Spaß. Er hilft der Mannschaft, die in einer unteren Klasse spielt. Er schießt regelmäßig die meisten Tore.

Nun geht er ins Bellavista, das Lokal der Fußballer, und steht nicht mehr davor. Wenn er bestellt, sagt er: »Ich bin der Mittelstürmer, eine Flasche Braunbier bitte! Wird gleich bezahlt. Hier ist der Groschen. Das Käsebrot geht auf Verdacht.«

So ist das bei Hohenzollern nach dem Spiel. Da wird Fassbrause oder Braunbier getrunken. Und die Brote mit Harzer Roller gibt’s für den Sieger im Billard. Für den, der verliert, erhöht sich die Zeche von zehn auf fünfzehn Pfennige.

Schon ein Jahr später wechselt Otto Harder zu Eintracht Braunschweig. Die haben nun endlich sein Talent entdeckt. Es war nicht mehr zu übersehen.

»Ich will zur Eintracht. Lassen Sie mich gehen«, bittet Harder seinen Entdecker, den Herrn Bobsien. Der weiß, dass man den Otto nicht halten kann, er weiß, dass das, was er ihm an der Wellblechbaracke gesagt hat, stimmt. Jedes Wort. Er lässt Harder ziehen.

Statt ins Bellavista geht der nun ins Passagerestaurant.

Nun spielt er mit denen zusammen, für die er vor ein paar Monaten noch den Platz präpariert hat: Richard Queck, der Nationalspieler, der gemeinsam mit seinem Mannschaftskameraden Konrad Bülte 1910 in Kleve bei der 1:2-Niederlage der Nationalmannschaft des Deutschen Reiches gegen die Niederlande dabei war.

Queck, Bülte und ich, denkt Harder, ein großartiges Gefühl.

Zwischen Mai und August ist allerdings nichts mit Fußball, da wird bei der Eintracht Leichtathletik getrieben, und der Lederball liegt in der Ecke.

Otto Harders Leistungen im Hoch-, Stabhoch- und Weitsprung, desgleichen auf den Sprintstrecken flach, über die Hürden und im Diskuswurf geben zu den schönsten Hoffnungen Anlass. Hier wächst nicht nur ein guter Fußballer heran, der Otto ist außerdem ein mehr als passabler Mehrkämpfer.

Im Jahr 1910 kommen die Tottenham Hotspurs nach Braunschweig. Das tun englische Teams immer wieder. Ziehen über den Kontinent, spielen für ein ordentliches Geld mal hier, mal dort vor und verblüffen die Zuschauer stets aufs Neue, aber mehr noch ihre Gegner. Weil die Engländer mit taktischen Neuerungen aufwarten, die auf dem Kontinent keiner kennt.

Die Tottenham Hotspurs bringen ihren Mittelstürmer Walter Daniel Tull mit.

Walter Daniel Tull war stets der Erste: Der erste schwarze Feldspieler im britischen Fußball und der erste schwarze Offizier der britischen Armee. Er war sein ganzes Leben lang Diskriminierungen ausgesetzt.

Tull fiel 1918 an der Somme. Zu seinen Ehren wurde 1999 in der Nähe des Stadions von Northampton, er spielte von 1911 bis 1914 für Northampton Town, der Walter Tull Memorial & Garden of Rest eröffnet. Ein Mahnmal gegen den Rassismus.

Walter Daniel Tull zeigt den Verteidigern von Eintracht Braunschweig ein paar neue Tricks. Er fummelt ganz ausgezeichnet, ist schnell mit dem Ball und schlägt Haken, sodass die Verteidiger ins Leere rennen. Das ist doch genau die Spielweise des jungen Mittelstürmers der Eintracht-Reserve. Denn weiter als bis zur Reserve hat es Otto Harder bei der Eintracht in seinem ersten Jahr nicht gebracht.

Beim nächsten Spiel der Reserve wird Otto Harder von seinem Mitspieler Paul Zeidler »Tull« gerufen, ein zweiter Spieler macht es genauso. Schließlich die ganze Reserve, dann die erste Mannschaft, schließlich der ganze Verein.

Das Kind hat nun einen Namen, den es nie mehr loswird.

In der ersten Mannschaft der Eintracht spielt inzwischen auch Kurtchen Wald, während Tull Harder noch immer in Reserve gehalten wird. Das dauert ihm zu lang. Tull wird hibbelig. Bei einem Spiel gegen Bremen, das die Eintracht hoch gewinnt, darf Harder endlich in der Ersten mitspielen. Tull ist stolz auf sich und denkt: Das war’s – nun können sie an dir nicht mehr vorbei. Mitnichten.

Der strenge Konrad Bülte sagt ihm: »Das war noch nichts, Otto Fritz. Bis du ein Tull wirst, zier noch ein wenig die Reserve.«

Im nächsten Jahr ist es dann aber endlich so weit. Harder spielt für die erste Mannschaft. Eintracht Braunschweig gibt in diesen Jahren im Norden zusammen mit Altona 93, dort kickt der überragende Adolf Jäger, Victoria Hamburg und Holstein Kiel den Ton an.

Rasch dringt Tull Harders Ruhm über Braunschweig hinaus.