Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publishroom

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

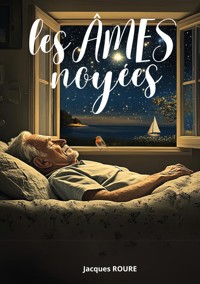

A 86 ans Albert va se lancer dans sa plus grande aventure. Depuis Hyères il embarque sur son Madura 38 en direction du détroit de Gibraltar, sans destination précise, ne laissant derrière lui que deux amis, encore fréquentables, demeurant dans sa mémoire comme les survivants d’un monde englouti.

Dans ces pages il nous raconte son périple extraordinaire et fascinant, réservé seulement aux fous et aux poètes, dans cet ailleurs inconnu très loin d’un monde où se meurt l’humanité.

Étonnant et fantastique récit, qui nous laisse, après sa rencontre avec les âmes noyées, un message d’espoir inattendu transmis par ces voyageuses naufragées de l’espace et du temps.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 190

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

JacquesRoure

LES ÂMES NOYÉES

1

Quatre-vingt-cinq ans. Je suis vieux ! Et alors ! Il en faut du temps pour arriver jusque-là.

Le temps, je l’ai pas vu passer. La mémoire est bonne, elle m’a laissé tant d’images et tant de paroles que je peux la voir et l’entendre comme un vieux cinéma, dans une séance, au hasard des jours.

Je n’ai rien vécu d’extraordinaire. J’ai simplement cultivé les quelques valeurs que la nature m’avait données à la naissance avec la chance de pouvoir vivre de ma peinture. J’avais au départ peut-être un don. Je caricaturais, paraît-il avec une certaine élégance, la tête de mes professeurs, au fur et à mesure de mes avancées dans les études secondaires. Je participais activement à la rédaction du petit journal, inauguré en classe de quatrième et regardais, avec plaisir, la mine réjouie des professeurs qui apparaissaient sur cette œuvre collective.

Le collège du Sacré-Cœur de Marseille, où j’ai usé mes fonds de culotte jusqu’au baccalauréat, offrait une certaine indulgence avec la qualité des cours dispensés. À défaut d’y avoir puisé une foi éternelle, j’y ai trouvé des amitiés singulières et durables dont certaines demeurent encore aujourd’hui.

À une époque où la destinée des enfants se projetait dans une carrière, paraissant lumineuse, je n’envisageais pas de poursuivre en faculté des études m’amenant à exercer la profession de juriste, de professeur, de médecin ou d’arracheur de dents. J’étais déjà parti vers un ailleurs où le rêve pouvait entrer en contact avec la réalité. Sans contester l’utilité du devenir de mes camarades, je percevais de leur part une sorte d’envie, devant mes désirs les plus fous, qu’ils semblaient accompagner de leurs encouragements.

À dix-huit ans, bac en poche, mes parents m’inscrivirent à l’école des beaux-arts. Ce furent des années heureuses, une vie de bohème, soutenue par une famille conciliante et raisonnablement admirative. Je fis ma première exposition à la galerie des arts, sur le vieux port avec un petit succès de mes œuvres de jeunesse, relatées dans un article du Provençal, conservé jusqu’à ce jour, comme la première pierre de mon travail à venir.

Je n’ai rien inventé, seulement laissé courir sur la toile mon imaginaire. Terriblement influencé par les fauves, la violence de leurs couleurs, leur manière d’interpréter le paysage ou le portrait, je m’échappais, petit à petit, des peintures des siècles passés.

Je me suis dit alors que seul l’art pouvait conduire à l’aventure.

Je suis demeuré fidèle, toute ma vie d’artiste, à l’expression picturale d’un Auguste Chabaud ou d’un Jean Arène en y mêlant volontiers les couleurs de la palette d’un Van Gogh ou d’un Ambrogiani. Insensible à l’apparition de tout ce que l’art moderne a pu par la suite nous produire, je ne cherchais dans la peinture que l’émotion naissant à la vision d’une œuvre. Après Picasso, qui avait peut-être déjà tout dit, il ne me restait plus grand-chose à inventer. J’avais, à cette époque, un petit atelier à l’Estaque, où je croisais l’ombre d’un Cézanne, d’un Derain ou d’un Braque. Cette compagnie stimulait mon imaginaire, en me laissant dans le cœur les représentations de leurs pinceaux. Je ne donnais pas à mon travail une importance extraordinaire et sans vouloir me comparer à ces maîtres, j’avais quand même une relative satisfaction pour ma production picturale.

À partir de trente ans, ma côte était devenue suffisante pour m’assurer une vie à peu près sereine.

Vers la cinquantaine, je décidais de quitter la ville de Marseille et mon atelier de l’Estaque, ma ville n’était plus celle que j’aimais. Il y avait trop d’agitations, une circulation invraisemblable, un cheminement vers une modernité ne correspondant plus à mes désirs. La Canebière avait vu disparaître ses cafés et ses cinémas, les centres commerciaux étaient devenus le but des promenades du dimanche. J’avais tellement interprété la mer, le port, les bateaux, les chantiers navals et les collines environnantes que j’étais décidé à en finir avec la transcription et l’interprétation colorée de ces sujets.

J’avais trouvé en promenant à la Capte, à côté du port d’Hyères, où nous avions passé, en famille des étés lumineux, une petite maison. J’en fis l’acquisition, bien décidé à venir y passer plus tranquillement la dernière partie de ma vie. Je commençais là une nouvelle carrière de portraitiste et retrouvais les premiers exercices de mes années de scolarité. Ma clientèle fut suffisante pour me nourrir, donner à manger à mon chien et faire de nouvelles rencontres dans un lieu où seul l’été amenait une foule inhabituelle, mais passagère. J’avais décidé d’acheter un bateau, évidemment à voiles, et pendant ces années passées à la Capte, essayé de devenir un navigateur correct, capable de mettre seul le cap sur l’île de Porquerolles, pour passer un week-end paisible dans la baie Notre-Dame. Je ne pensais pas un jour me lancer dans une transatlantique et me contentais d’une navigation côtière, en ayant participé à quelques croisières comme la ronde de la Giraglia où les voiles de Saint-Tropez en tant que skipper ou équipier. J’avais fait face à des tempêtes, dans cette Méditerranée, aussi calme que sournoise et avais toujours affronté avec jubilation le mauvais caractère de cet élément.

Le mer demeurait mon amie. Je participais aux plongées du club d’explorations sous-marines et l’appréhension de cet espace situé sous la coque des bateaux me procurait un plaisir incomparable. Dans le silence et l’obscurité relative de ces lieux, je trouvais la source d’une autre vie, en imaginant qu’au-delà des grands fonds pouvait exister un monde que seul le rêve nous permettait de concevoir.

À ce moment-là, je n’avais pas encore imaginé ce qui allait m’arriver.

2

J’avais vu partir, au cours de ces années, un grand nombre de parents, d’amis, de camarades. J’en avais accompagné, sûrement trop, vers leur lieu de repos. L’ambiance des cimetières m’apportait un silence et une paix rencontrée nulle part ailleurs. Ce repos enfin gagné, après pas mal de périodes de turbulences, ne me semblait pas être une fin. À quoi pouvait donc servir cette aventure terrestre ? Je n’avais pas, malgré mes années passées au sein d’instances religieuses, acquis la conviction qu’il existait une puissance divine capable d’avoir donné naissance à cet univers. Les grecs, les Latins, les Égyptiens avaient multiplié les dieux, une façon comme une autre de satisfaire l’inquiétude des vivants. Ils étaient quand même moins indulgents que nous. Arès et Mars étaient des dieux belliqueux qui permettaient d’attribuer un ordre divin aux batailles sans cesse renouvelées. Cette pagaille ondulante, au gré de l’avènement de penseurs, de prophètes ou des rois, n’a pas amené grand-chose de neuf. Vouloir expliquer tout ce qui est d’ordre métaphysique, par l’émergence dans notre quotidien d’une explication rationnelle pour tout ce qui reste sans réponse, me paraît être du domaine de l’imposture. Croire est à la portée de n’importe qui. Comprendre, devient beaucoup plus difficile.

Nietzsche avait sorti des limbes Zarathoustra, vers 1500 avant notre ère. C’était hier ! Il proposait déjà un dieu unique, il n’était pas le seul. Akhénaton, en Égypte, vers 1338, s’y était déjà essayé. Tous les dieux disparaissaient et seul Aton demeurait, résultat, dit-on, d’un délire mystique, digne à notre époque, de la prescription de neuroleptiques.

Je cessais relativement tôt cette remontée dans l’histoire où la naissance du monde s’obscurcissait davantage à la lecture de cet ésotérisme historique. En attendant un début d’hypothèse qui ne s’apparenterait pas à un délire, je demeurais agnostique. J’avais laissé passer au-dessus de ma tête la parole des théologiens et attendit que les savants et la science puissent m’apporter un début d’explication sur les origines de la création du l’univers.

J’aimais ce doute raisonnable qui accompagnait mon esprit, à l’abri de toute forme de conviction ou d’adhésion à des idées ou des promesses, véhiculées de nos jours par des médias, avides de sensationnel. Seul l’homme ne changeait pas, toujours dans la confrontation, la bataille ou la guerre, prêt à discourir pour manipuler des foules dénuées d’esprit critique, n’ayant pour idées que celles du chef auprès duquel ils avaient l’impression de combattre.

Je suivais seulement les têtes pensantes, estimant qu’après le Big-Bang, il avait fallu 13,8 milliards d’années pour que la terre que nous habitons voit le jour. Je sentais, devant cette durée inimaginable, qu’il était indispensable de mourir pour connaître enfin l’avant et l’après de notre histoire. J’étais convaincu qu’il fallait entrer dans l’envers du décor pour enfin comprendre ce qu’il restait à découvrir.

3

J’ai toujours aimé la compagnie des femmes, surtout celles que je prenais de temps en temps pour modèles. Dessiner des nus me ramenait aux débuts de mes études. Je croquais leur corps au fusain sur de grandes feuilles de Canson. Elles ne furent jamais le sujet d’un de mes tableaux. Je gardais ces instantanés muets sur une étagère de mon atelier de l’Estaque et plus tard dans le garage de ma maison à la Capte. Ces séances de pose, sans paroles, entraînaient pour le modèle et pour moi, une détente heureuse, hors du temps et de l’espace. Un bonheur indescriptible à m’approprier ces formes et ces volumes, comme une deuxième création. Je me donnais le rôle d’un dieu païen, accaparant la nature dans la recherche de ce qu’il y avait de plus beau. J’essayais de donner une âme à ces corps, de tracer dans les yeux une part de l’intériorité de ces modèles, à capter une partie de ce que les mots ne traduisaient pas. Cet acte d’amour devenait le décor de mes solitudes dans lesquelles le bonheur n’était jamais interrompu.

Je trouvais toujours dans la peinture le calme intérieur pour oublier que ce passage terrestre était, avant tout, un combat. J’en ai vu défiler des faiseurs de rêve, surtout des excités, prenant chaque fois l’allure d’un sauveur. J’avais aujourd’hui seulement envie de chercher autre chose, un Graal, une toison d’or ou le début du commencement d’une explication sur ce rien que nous étions. À mon âge j’essayais encore de me fabriquer des illusions.

Il ne me restait plus de famille, seulement deux amis. Nous nous étions rencontrés à l’âge de 12 ans sur les bancs du collège. Plus d’un demi-siècle s’était passé sans perdre vraiment le contact. Etienne était devenu architecte et devait terminer sa carrière en construisant le palais d’un émir à Dubaï. Il m’avait invité à l’accompagner, dans ce qui fut sa dernière création, décidé d’organiser pour moi une exposition de peintures le jour de l’inauguration du palais. Je n’aimais pas voyager, non par crainte de l’avion, mais par l’absence d’envie d’entrer dans une ville où était concentré tout ce que j’avais fui jusqu’alors. Aucun désir d’aller skier en plein désert ou de visiter une sorte de Disney land. J’étais heureux pour Etienne qui terminait sa carrière avec ce feu d’artifice. Lui, le conteur du Luberon et des îles du Frioul, au large de Marseille, devait partir à la rencontre d’une mégapole dans laquelle il allait laisser, certainement, une œuvre originale, au milieu de ces montagnes de béton. Il me raconterait tout ça à son retour, décidé de revivre avec lui ce séjour dans mon salon.

J’ai toujours eu l’impression de voyager avec ma peinture. J’imaginais devant la mer ce qui se trouvait au-delà de l’horizon. Je pensais, en dessinant une vague, à la vie intérieure des océans, essayant de deviner, derrière les murs de chaque demeure fixée sur ma toile, la présence des amours, des douleurs, des drames. Je m’astreignais à traduire tous ces non vus par des harmonies de couleurs pour donner à voir au-delà de la représentation. J’essayais de peindre la vie avec parfois l’impression d’y avoir réussi. Je pensais au Palais idéal du facteur Cheval qui en 33 ans, pierre à pierre, avait construit cet extraordinaire bâtiment, recréant sans vraiment le savoir, un site puisant ses sources dans un orientalisme qu’il connaissait peu. Je vénérais l’imaginaire, sans trop savoir ce que c’était.

J’ai toujours pensé que ce que nous traduisons de manière concrète ne se trouve pas dans notre mémoire. Nous sommes entourés d’une vie extérieure. Pourquoi cette vie qui traverse les airs ne pourrait-elle pas nous rejoindre quand nous attendons l’inspiration. N’était plus prétentieuse cette phrase de Picasso : « Je ne cherche pas, je trouve » quand je compris, dans le quotidien de mon travail, qu’il était inutile de chercher quelque chose qui n’existait pas encore. J’ai toujours eu la sensation de souvent recevoir des messages venant de l’espace où ma pensée se promenait, peut-être apportés par le vent. Une sorte de récupération, dans le lieu où je me trouvais, de particules voyageuses, m’apportant, à un moment donné, la forme, la couleur ou l’idée que je n’avais pas. Une fécondation crée délicatement par la nature.

4

J’avais décidé, en ce début du mois d’avril, de prendre le large. J’avais fait part de mon intention à l’ami Etienne sans lui proposer de m’accompagner. Je l’imaginais, malgré notre affection, être la seule personne avec laquelle je pouvais demeurer serein, n’ayant à partager que mes propres inquiétudes dans cette aventure, sans avoir par avance, fixé l’itinéraire.

Je n’avais rien à redire du genre humain auquel j’appartenais. Parler, à l’exception de mes deux derniers amis, me fatiguait, écouter m’était devenu insupportable. Cultivant l’empathie silencieuse, je l’interprétais, dans mes rencontres, par des sourires, des poignées de main affectueuses avec l’interlocuteur choisi et le partage de repas, soigneusement préparés dans ma cuisine. J’avais rangé le téléviseur dans le garage, éteint une bonne fois pour toutes le poste de radio et renouvelé mon abonnement à « Mer&Océan », dont un coin du salon conservait soigneusement les numéros.

Mon voilier n’avait rien d’extraordinaire, pas tout jeune, mais très confortable. Un Madura 38, d’environ 12 mètres de long. Un quillard datant de 1979 dont la coque en aluminium avait été tout de suite rassurante. C’était une troisième main, sortie des chantiers navals du Roussillon. Je me sentais capable de prendre seul la mer.

À proprement parler, pas de soucis de santé, à part la vieillesse que je ne regardais plus, depuis longtemps, comme une affection particulière. Je ne laissais pas grand monde dans mon dos. Mes deux amis encore fréquentables avaient comme moi dépassé un âge incertain et demeuraient dans ma mémoire comme les survivants d’un monde englouti.

Le cours de mon existence était passé de l’avion à hélice à l’Airbus, avec aujourd’hui l’absence d’envie d’aller voir ailleurs. Le quartier de la Plaine, à Marseille, mon premier paysage, n’était plus un univers explorable. J’en avais, au cours d’un pèlerinage, refait rapidement le tour. Le square de la place Jean-Jaurès était verrouillé par des grilles noires, la circulation autour du jardin, planté de magnolias, était devenue impraticable, les salons Pélissier, où s’ébattaient le dimanche des couples hors d’âge avaient disparu pour laisser place à un immeuble. Mon bistrot préféré désintégré, en même temps que la cirrhose de son propriétaire et le cinéma s’était transformé en magasin d’alimentation. Je n’étais pas contre ces bouleversements inévitables. Je refusais simplement d’appeler ça : progrès. Pensif, dans cet univers relativement immuable, je m’y étais amariné. Il me restait encore la tête pour me promener dans les paysages de mes souvenirs, en y puisant des sensations et des émotions que rien d’autre ne pouvait me procurer.

Ma vie ne s’était pas mal déroulée avec, comme tout le monde, mon lot d’emmerdes, de pertes douloureuses, de satisfactions, de joies, de doutes. J’étais le dernier survivant d’une génération dont beaucoup de membres avaient disparu.

Jamais adhérent d’un parti politique, j’étais capable de formuler autant de théories et de propositions à la portée d’une intelligence moyenne, sans imaginer que sans elles le monde cesserait un jour d’exister.

En cette fin du mois de mars, je m’étais rendu, avec l’ami Etienne, à l’hôpital d’Hyères pour apporter un peu de tendresse à Vincent. Nous avions partagé tous les trois, depuis notre adolescence, toutes les aventures. En quittant la chambre de ce troisième mousquetaire, déambulant dans le hall immense, notre esprit vacillait sous la tristesse. Assis sur deux chaises de l’accueil, on rejouait dans nos têtes le déroulement de nos existences. Étrange ballet, en lévitation au-dessus des allées et venues du grand vaisseau sanitaire pour enfin regarder nos pieds et nous concentrer sur l’instant présent.

Vincent filait un mauvais coton. Depuis deux ans il avait perdu une vingtaine de kilos et développé une maladie sournoise qui avait traversé les mailles du cerveau de son médecin de famille, sans doute endormi par quelques années d’incompétence dans l’exercice de ses fonctions. Il fut rattrapé, un peu trop tard, par un jeune toubib de SOS Médecins qui se décida à l’ausculter. Il avait bien confié, à son médecin traitant, son rapide essoufflement. C’est l’âge, lui avait répondu le praticien pressé d’en terminer avec ce patient survolé depuis trop longtemps. Il ne s’était intéressé ni à son cœur ni à son poumon et s’était contenté de faire mettre en évidence, par le laboratoire une importante perte de fer. Quand le médecin volant de Marseille, ayant remis à l’ordre du jour la palpation, la percussion et l’auscultation de sa cage thoracique, prononça à voix basse, dans son dos : « De ce côté c’est mort », il nous a dit être demeuré perplexe. La radiographie mit en évidence un important épanchement pleural et l’IRM confirma la présente d’une tumeur pulmonaire ayant métastasé à la plèvre. Il prit la chose avec une sérénité apparente. Matheux, rationnel et bien sûr athée, il n’envisageait pas autre chose qu’une guérison. Au bout de trois mois de traitement quand l’arrêt de la chimiothérapie fut ordonné, en raison de perturbations sanguines incontrôlables, il perçut cet évènement comme un signe positif dans l’évolution de ce processus morbide. Il donnait l’impression d’y croire et s’était lancé dans cette dernière mésaventure, continuant à bâtir le futur en achetant une maison deplus.

En quittant son abri d’infortune, j’avais fait l’inventaire de ses dernières possessions. Sur la table de chevet de la chambre : un téléphone portable, la dernière parution de l’économiste Thomas Piketty, le Figaro-dimanche, un réveil, une tablette de chocolat noir entamée, un paquet de mouchoirs, un petit agenda et un crayon à bille. Une vie se terminant dans un environnement de bureaucrate. Sa barque gîtait dangereusement sous un vent mauvais. Néanmoins, il avait décliné à tous ses visiteurs ses projets de vacances à sa sortie de l’hôpital. Il rejoindrait le Canada, sa deuxième patrie, où il avait passé une grande partie de sa vie professionnelle. Il y retrouverait l’embrasement des feuilles d’érable à l’automne, source dont il tirait, avec le chocolat, d’heureuses sensations. Son regard pâlissait. Sa voix faiblissait. Le drap du lit appareillé prenait un air de linceul.

Je quittais Etienne à la sortie de l’hôpital, en la laissant rêver au couronnement de sa carrière d’architecte. Un échange de regards mélancoliques traversa l’espace de nos années passées.

En descendant le long du boulevard de palmiers me revenaient toutes les images des heures partagées par notre trio dans notre collège marseillais. Les prêtres, ces corbeauxperchés dans les couloirs, les mauvaises haleines, les soutanes lustrées, parfois quelques mains baladeuses, mais aussi, bonheur indicible, l’insouciance, la complicité, les découvertes, la solidarité, les fous rires, le sentiment pauvrement appeléamitié.

Tant de douceur dans ces rappels primitifs malgré les coups de vent inévitables, au long cours des relations, les calmes plats, les silences épisodiques, les caps divergents. Et maintenant, à nouveau réunis, dans cette fin d’existence dont l’utilité m’échappait encore.

J’avais, pour la première fois de ma vie, l’impression de me retrouver à peu près seul. J’appréciais cette paix intérieure accompagnée par la douceur d’un mois d’avril débutant. Je me dirigeais tranquillement vers ma voiture, une Peugeot 206 beige, presque aussi vieille que moi. J’empruntais le boulevard du Maréchal Juin pour rejoindre la voie rapide, traverser Hyères et gagner La Capte. Le trafic était fluide. J’avais un peu l’impression d’abandonner Vincent, voguant déjà entre ciel et terre. Je lui avais certainement dit un ultime au revoir. Il restait Etienne pour s’occuper de lui. Il reviendrait, après son escapade à Dubaï, repeupler cet autre désert. J’avais un peu honte de partir sachant que je ne le reverraisplus.

Le hall de l’hôpital apparaissait dans ma tête, s’élargissant, devenant un immense territoire sans limites, la grande salle des pas perdus de l’existence où les impressions, les sentiments, les honneurs et la gloire allaient se dissoudre dans cette inutile inutilité de la vie. Je cheminais déjà, détaché de la réalité, dans le champ de l’ailleurs, en sursis, comme l’ami déjà presque perdu. Le temps, accompagnant en ce moment ma propre vie, devenait un espace creux. J’allais maintenant, le parcourir, comme un sursis de mon existence.

5

En ce mois d’avril débutant, après avoir fermé la porte de ma maison, l’arrivée d’eau, le compteur d’électricité et glissé la clé sous le paillasson de l’entrée, je pris mon vélo dans le garage. Un dernier coup d’œil aux premières feuilles du marronnier du jardin, je roulais tranquillement vers le port d’Hyères. Posé à la terrasse du Tocco, je savourais un dernier café tout en contemplant la multitude de mâts striant le ciel de ce matin, l’esprit déjà dans le grand large et le bruit de mon étrave, fendant la vague, comme première musique, pour composer la symphonie des jours à venir.

Arrivé à la pane n° 2, j’ajustais la passerelle et montais à bord du Madura, déverrouillant la porte du roof pour entrer dans la carrée. Un rapide coup d’œil me permit de voir que l’ordre régnait. Je n’étais quelque peu maniaque que sur mon bateau. Les rangements, en dehors des espaces réduits de mon embarcation, m’avaient toujours paru être une besogne inutile. Je partageais, avec l’ami Vincent, cette indolence relative en face des objets du quotidien. L’attention et le travail nécessité par le rangement me procuraient une sorte d’angoisse, seule apaisée par un bric-à-brac perçu comme une activité artistique. Dans ce dérangement je puisais mon énergie vitale. Ma mémoire s’imprégnait, au fil des jours, de cette tranquillité intérieure vivante. Elle se trouvait en accord avec les méandres de mon esprit, ce long fleuve peuplé, dans un désordre certain, de tant de réminiscences. Je retrouvais, dans ma mémoire, mes premiers balbutiements sur un Optimist , avec la petite flotte lâchée, ce jour-là par le club-école du yachting club de Marseille. Dans cette petite caisse, j’avais presque instantanément, en bordant l’unique voile de la monture, trouvé le sens du vent et commencé à progresser plus vite que mes compagnons d’équipée. À ce moment même était née l’idée d’entreprendre, plus tard, de longs voyages à travers les océans. Le vent et la mer imprévisibles devinrent ce matin-là une présence indispensable dans mes rêves les plus constants.

J’avais découvert, pour mes 18 ans, le finn avec Paul Elvstrom, ce Danois médaillé d’or à quatre jeux olympiques et j’investis, aidé par ma grand-mère, dans ce bateau, évidemment d’occasion et décrochais lors des préolympiques de Hyères une deuxième place. J’appréciais d’être le seul maître à bord, à l’étude de la moindre risée, laissant le vent caresser ou s’engouffrer violemment dans l’unique voile, imaginant un jour passer la dernière bouée au vent, pour foncer vers le grand large jusqu’à perdre de vue la terre.