Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Chihab

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

Aujourd’hui un algérien sur deux n’a pas connu les années Boumediene. Cependant, l’homme au cigare et au burnous fait l’objet d’un vrai mythe, d’une réelle sacralisation collective. Il est le seul ancien chef d’Etat dont les portraits ornent encore les administrations, les boutiques et les casernes. Au fur et à mesure que la crise économique et politique du pays s’aggrave, le retour vers le passé, devient une sorte de thérapie collective. La nostalgie conjure les effrois du présent. L’invocation des morts répare et fait oublier la déchéance des vivants. Mieux, plus l’ère Boumediene s’éloigne dans le temps, plus son image deviendra idyllique.

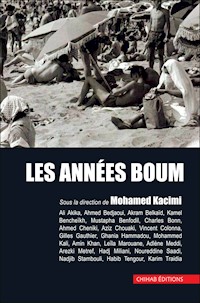

Mohamed Kacimi a tenu, pour la réalisation de cet ouvrage, à solliciter des auteurs qui ont vécu adultes, ou enfants cette époque. Il ne s’agissait ni de faire le procès des années Boumediene, ni d’en accentuer l’hagiographie. La démarche ne vise ni le réquisitoire, ni le panégyrique, mais le témoignage tout simplement. Chaque auteur se devait de raconter comment il a vécu cette période, enfant ou adulte, ce qu’il en a retenu, ce qu’il en garde comme bonheurs ou blessures, amours ou haines, réussite ou faillite. Ce volume est conçu donc comme un devoir de transmission.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Mohamed Kacimi-El Hassani est né en 1955 à la Zaouïa d’El Hamel. Après des études à l’école normale supérieure d’Alger, il s’installe à Paris en 1982.Il travaille comme journaliste notamment à Actuel et à France Culture. Il publie chez Balland, Gallimard et Actes Sud, des romans, des essais, et des pièces de théâtre ainsi qu’un certain nombres d’ouvrages pour la jeunesse. Sa première pièce « 1962 » mise en scène par Valérie Grail est accueillie au théâtre du Soleil par Ariane Mnouchkine. Il a conçu pour la Comédie Française, le spectacle « Présences de Kateb » mis en scène par Marcel Bozonnet en 2002. Il a de même adapté « Nedjma » de même auteur pour le Vieux Colombier. En 2001, sa pièce « La confession d’Abraham » est retenue pour faire l’ouverture du théâtre du Rond-Point. Sa pièce « Terre Sainte », éditions avant scène, traduite en douze langues, est créée à Minsk, Stockholm, Hambourg, Parme, Londres, New York., Prague, Milan, et Rio de Janeiro. Il est lauréat de l’édition Off d’Avignon 2014 pour sa dernière pièce, « A la table de l’éternité », mise en scène par Isabelle Starkier. Il collabore régulièrement avec le KVS, Théâtre Royal Flamand de Bruxelles qui accueille l’une de ses créations en 2016. Il travaille actuellement comme dramaturge au CDN d’IVry sur un projet de création autour de Jérusalem. Animateur de l’association Ecritures du Monde, présidée par Françoise Allaire, il a dirigé de nombreux chantiers d’écriture à Damas, Beyrouth, Rabat, Prague, Londres, Toronto, Montréal et Chicago, Gaza et Milan….

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 550

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

les années boum

les années boum

Sous la direction de Mohamed KACIMI

Ali Akika, Ahmed Bedjaoui, Akram Belkaïd,

Kamel Bencheïkh, Mustapha Benfodil, Charles Bonn,

Ahmed Cheniki, Aziz Chouaki, Vincent Colonna,

Gilles Gauthier, Ghania Hammadou, Mohammed Kali,

Amin Khan, Leïla Marouane, Adlène Meddi, Arezki Metref,

Hadj Miliani, Noureddine Saadi, Nadjib Stambouli,

Habib Tengour, Karim Traidia

CHIHAB EDITIONS

© Éditions Chihab, 2016.

ISBN : 978-9947-39 -155-6

Dépôt légal : 2e semestre, 2016.

Avant-Propos

L’idée de ce volume m’est venue,un jour, devant la Grande Poste. Il y avait unmarchand ambulant qui vendait des photos anciennes.

Devant moi, un monsieur, la soixantaine. Il achète une photo de Boumédienne, en noir et blanc, et l’offre à son fils, un adolescent :

— Tiens, mon fils, je t’offre la photo du seul homme qui a dirigé l’Algérie. Dommage, tu ne l’as pas connu, mais comme ça tu sauras qu’il y a eu des hommes dans ton pays !

Aujourd’hui un algérien sur deux n’a pas connu les années Boumediene. Cependant, l’homme au cigare et au burnous fait l’objet d’un vrai mythe, d’une réelle sacralisation collective. Il est le seul ancien chef d’Etat dont les portraits ornent encore les administrations, les boutiques et les casernes. Pour les nouvelles générations, le règne de Boumediene incarnerait une sorte d’âge d’or perdu. L’Algérie avait alors une place parmi les grandes nations, sa voix était respectée et le pays ne connaissait pas la déchéance qu’il vit désormais. Et comme le veut la légende « Alger était la Mecque des révolutionnaires ».

Face au désarroi de la société, se développe désormais une irrésistible nostalgie d’une Algérie mythique, sans conflits, sans corruption, sans islamistes, sans effets désastreux de la mondialisation et de la crise. Car l’Etat, à l’époque, subventionnait tout, le sucre, la semoule, le café et… même la poésie.

Ce passé virtuel permet en effet de reconstruire une identité collective positive. Mieux, il fait apparaître la crise et la perte de repères d’aujourd’hui comme un simple accident de l’histoire. Le présent, atroce, ne peut être que factice et, seul le passé sublime est vrai, authentique. Il suffirait d’un geste magique pour balayer la pourriture du présent et voir réapparaître, intacte, cette Algérie heureuse, idyllique, inventée par Boumediene et abimée par ses successeurs.

Au fur et à mesure que la crise économique et politique du pays s’aggrave, le retour vers le passé, devient une sorte de thérapie collective. La nostalgie conjure les effrois du présent. L’invocation des morts répare et fait oublier la déchéance des vivants.

Mieux, plus l’ère Boumediene s’éloigne dans le temps, plus son image deviendra idyllique.

J’ai tenu, pour la réalisation de cet ouvrage, à solliciter des auteurs, dont j’aime et le parcours et le travail, et qui ont vécu adultes, ou enfants cette époque.

Il ne s’agissait ni de faire le procès des années Boum, ni d’en accentuer l’hagiographie. La démarche ne vise ni le réquisitoire, ni le panégyrique, mais le témoignage tout simplement.

Chaque auteur se devait de raconter comment il a vécu cette période, enfant ou adulte, ce qu’il en a retenu, ce qu’il en garde comme bonheurs ou blessures, amours ou haines, réussite ou faillite. Ce volume est conçu donc comme un devoir de transmission.

UNE FICTION DE BONHEUR

Mohamed Kacimi

1.

Je suis né dans un village, El-Hamel, l’Errant.

Un village hanté par Dieu, occupé par les morts, les cailloux et le soleil.

Aussi, tous les hommes ont-ils émigré en France dans les années soixante.

Ils se sont regroupés à Bourgoin-Jallieu, ville de l’Isère. Où ils travaillaient tous dans l’industrie automobile.

L’hiver, le village est vide, les femmes, cloîtrées, allaitent des grappes de marmots en attendant le retour des maris émigrés.

L’été, El-Hamel se remplit d’un coup, début août. C’est le retour des émigrés. Des « zmagra », commeonlesappelle.

Ils arrivaient par cortèges de 504 ; toutes immatriculées 38, et portant la vignette « F ». Sur les galeries, il y avait des chargements incroyables : machines à coudre, mobylettes, vélos, cuisinières, réfrigérateurs, ventilateurs, trottinettes et bacs de géraniums.

Les voitures des zmagra étaient de véritables salons manouches.

Les tableaux de bord étaient recouverts de velours rouge avec des pompons. Sur les pare-brise, il y avait des thermomètres, des baromètres et même des manomètres. Les sièges étaient recouverts de housses léopard.

Sur la fenêtre arrière, il y avait deux énormes enceintes qui diffusaient Ah qu’elles sont jolies les filles de mon pays.

A peine leurs bagages défaits, les zmagra montaient vers la place du village. Ils prenaient place sur la grande dalle de ciment qui fait face à la mosquée de la famille.

Là, ils chantaient :

— Banjour lizir, adiou la mizir

— (Bonjour l’Isère, adieu la misère)

Les zmagra portaient à peu près la même tenue : Un Marcel blanc, un maillot, le coq sportif bleu et des tongs rouges. Ils fumaient tous des Gitanes maïs et arboraient des dentiers en or et argent. Signe qu’ils avaient réussi.

Fiers, arrogants, ils lançaient à l’adresse des passants :

— Bande di bicou va, ci ba boussible la chalir da ce bayi di mird.

— Bande de Bicots, va, c’est pas possible la chaleur dans ce pays de merde.

Et ils enchaînaient :

— Bande di bougnoules, va, labachinou, tu a tout, ti a la banane, ti a la bastèque, ti a la barfim, ti a tout, sof ton bir et ta mir.

Bande de bougnoules, là-bas chez nous, tu as des bananes, tu as des pastèques, tu as des parfums, tu as tout, sauf ton père et ta mère.

Nous avions fini par les appeler les « labachinou ».

Il faut dire que les zmagra avec leur histoire de bananes et de parfums frappaient là où ça faisait mal. Nous étions à l’époque de Boumediene et de son « socialisme kafkaïen ». Les magasins d’État n’avaient rien à nous proposer, durant tout son règne, que des rayons interminables d’eau de Javel, des bidons d’huile de vidange et des barils de confiture d’abricot.

Il y avait parmi les employés de grand-père, un homme appelé Abdelmadjid.

Il tenait un taxi clandestin la nuit ; et le jour, il accomplissait de menus travaux à la zaouïa. Subjugué par cet étalage de luxe des émigrés, il prit à son tour le bateau pour la France.

Comme tout le monde, Abdelmadjid trouva un travail à Bourgoin-Jallieu. Comme tout le monde il revint au bout d’un an, avec une 504, un Marcel blanc, des tongs rouges, des Gitanes maïs, et il chantait aussi:

— Banjour lizir, adiou la mizir

Bien sûr il nous traitait à longueur de jour de « bande-di-bicous »

Mais un soir, Abdelmadjid me demanda de faire un tour avec lui en voiture, et là il me fit le récit de la vie en France :

— Mon fils, en France, ci le baradis, ti baise l’esbagnoule, ti baise la bortigaize, ti baize la bolonaise.

Mon fils, en France, c’est le paradis, tu baises l’Espagnole, tu baises la Portugaise, tu baises la Polonaise…

— Tu baises tout ?

— Non, sauf ton bire et ta mire

— Et toi tu en as beaucoup des femmes ?

Abdelmadjid s’arrête. Il ouvre le toit de sa voiture, lance une cassette d’Enrico Macias dans le lecteur, allume une Dunhill, avant de me répondre :

— Ti beu ba savoir. Jani bocop, di jeunes, di vieilles, di ba vieille, jan i ba mal. Ti a quil âge

— Tu peux pas savoir, j’en ai beaucoup, des jeunes, des vieilles, des pas vieilles, j’en ai pas mal. Quel âge tu as ?

Seize ans

— J’en ai boco, boco, di ton âge da ma misou (j’en ai beaucoup de ton âge dans ma maison)

— Et elle est comment ta maison ?

— Ci ba bossible, ti va ba le croire. Ji une tri grande maisou, avec di marbre barthou, di fleurs bartout, di femmes bartou, y’en a mim un grand bobtail ci li baradi

Ce n’est pas possible tu ne vas pas le croire, j’ai une très grande maison, avec du marbre partout, des fleurs partout, des femmes partout, et j’ai même un très grand portail. C’est le paradis.

Comme je vivais dans un pays où il était impossible de voir la moindre cuisse à mille kilomètres à la ronde, je me suis dit que je n’allais pas attendre la mort pour aller au paradis de grand-père, et que j’allais plutôt vivre au Paradis de la France.

Sous Boumediene, il était très difficile, si ce n’est impossible de sortir d’Algérie. Il fallait une autorisation de sortie qu’on n’obtenait qu’avec un certificat d’un médecin assurant que vous étiez à l’article de la mort et que vous aviez besoin de soins en France. Nous vivions au pays d’Ubu, merveilleusement décrit par Zinoviev dans les « Hauteurs Béantes ».

J’ai remué terre et ciel pour obtenir ce papier. J’ai racketté mes parents. J’ai obtenu un certificat médical me déclarant cardiaque et j’ai eu l’autorisation de sortie.

Dernier détail : sous Boumediene on accordait 300 francs, trois cents francs juste aux

« maladestouristes ».

J’ai pris le bateau. Je me souviens de Marseille, de l’arrivée, du château d’If, du quai de la Joliette, des collines vertes et grises de la ville. Un choc. J’ai pris le train pour Lyon. Echappé du Goulag algérien, je m’arrêtais devant chaque pub qui me semblait une épiphanie. Je suis arrivé à Bourgoin-Jallieu. La plupart des gens de mon village étaient attablés à la terrasse d’un bar du centre-ville. Ils prenaient tous ce qu’ils appelaient « un nanaa français », de la « menthe française ». En fait il s’agissait de Pastis mélangé à de la menthe. En bons musulmans, ils ne pouvaient s’avouer les uns aux autres qu’ils buvaient de l’alcool. Et le soir personne ne s’étonnait en les voyant tituber pour rejoindre leur foyer, bourrés au thé à la menthe !

J’ai demandé à voir Abdelmadjid tout de suite. Toutes mes nuits étaient hantées par ces vierges blondes chrétiennes qui gambadaient, nues, sur des dalles de marbre de l’Isère, en attendant ma venue.

Les gens du village semblaient embarrassés. Ils m’ont dit qu’il habitait un peu loin. Ils se sont cotisés pour me prendre une chambre d’hôtel. Le lendemain, j’ai demandé à voir mon ami, et j’ai eu la même réponse : Demain.

Après trois jours passés à Bourgoin, j’ai fini par perdre patience. Je ne comprenais pas l’embarras des gens du village. Voulaient-ils m’interdire le chemin du Paradis ?

De guerre lasse, l’un d’entre eux me proposa de m’accompagner chez Abdelmadjid.

Nous avons pris la route de la Virbillère, de la Verpillière. Je me sentais dans un rêve. Toute cette verdure. Nous étions au mois d’août. Je regardais la nature, bouche bée, les fermes, les routes, les ruisseaux, les montagnes, ces paysages pareils à des aquarelles. C’est vrai, j’étais aux portes du Paradis.

Je ne me souviens plus de la durée du trajet. Je sais qu’à un moment on s’est arrêtés devant une immense grille en fer forgé. On a sonné. Abdelmadjid est venu nous ouvrir. Il était en marcel blanc, maillot coq sportif bleu et tongs rouges. Il fumait des Dunhill et ses dents étaient toutes en or.

Derrière Abdelmadjid je vis des croix, des pierres tombales en marbre et des chrysanthèmes. A perte de vue.

Abdelmadjid m’a pris dans ses bras :

— Ti vois, betit bico, ti vois ma maisou, ti vois li fleurs, ti vois li marbre bartou, y a di femmes bartou, c’est ba le baradis ? Banjour l’izir, adiou la mizir. Ti as quel âge maintena ?

(tu vois petit bicot, tu vois ma maison, tu vois les fleurs, tu vois le marbre partout, c’est pas le paradis, tu as quel âge maintenant ?

— Dix-sept ans !

— Dix-sept a ! J’en ai boco, di filles bour toi. Brend le sceau et l’ébonge, et suis moi, ji vai te brizenti.

— (dix-sept ans, j’en ai beaucoup pour toi. Prends le sceau et l’éponge, je vais te les présenter.

2.

Après l’escapade de Bourgoin-Jallieu, je suis rentré en Algérie. Durant un an, j’ai raconté mon séjour qui n’aura duré que quatre jours, faute de devises. Je racontais la Canebière, la gare Saint-Charles, les trains, les banquettes, les gens, les filles, les pubs, la gare de Lyon Perrache, l’un des endroits les plus hideux de la planète qui semblait alors le plus beau. Je racontais les cafés, les hôtels, les marchés, les affiches, le sucre emballé dans du papier, les tabliers blancs des serveurs. Je racontais surtout la pluie. Quel bonheur, il pleut là-bas, même au mois de juillet, alors que nous, nous n’avions pas d’eau de mai à septembre. Je garderais cet amour de la pluie des années plus tard, au point de louer une maison en Normandie où je ne me sentais heureux que lorsque j’étais trempé de la tête aux pieds.

Bref, si Venise a eu Stendhal, Bourgoin-Jallieu avait son Kacimi.

C’était le temps où à El-Hamel, le soir, depuis la maison du cheikh, mon grand-père, on entendait Léo Ferré gueuler Il n’y a plus rien, plus fort que le muezzin.

C’était sous le règne de Boumediene. C’est-à-dire le règne de l’absurde et du néant.

Le colonel qui avait pris le pouvoir à la suite d’un coup d’Etat était un mélange de Robespierre et de Mangeclous. Après avoir fait arracher les vignobles du pays, en un jour. Après avoir arabisé « l’environnement » en une nuit, juste pour faire chier la France, le colonel avait fait un grand discours

— L’Algérie est un pays très riche, développé et autosuffisant, nous n’avons besoin de rien et de personne. A partir d’aujourd’hui, j’interdis toutes les importations, car elles sont superflues.

Comme le pays ne produisait rien, et ne produit toujours rien, ni tomates, ni trombones, ni stylos, ni punaises, les étalages se sont vidés d’un coup. Ainsi, nous avons vécu jusqu’à sa mort de courants d’air et de chants patriotiques.

J’ai fini alors par convaincre un de mes cousins Massoud de m’accompagner dans mon prochain voyage à Paris.

Massoud était plus qu’un frère pour moi. Nous avons grandi ensemble, nous avons appris nos premières sourates à quatre ans, chez Si Belkacem el-Chergui. Imprégnés tous les deux jusqu’à la moelle épinière de la culture l’islam de notre zaouïa, nous avons évolué différemment. Gentil, humaniste, timide, drôle, Massoud avait une passion pour la musique et la langue arabe et allait devenir professeur dans cette langue. Moi, un peu plus déjanté, je voulais juste devenir écrivain en français

Bien sûr, nous avons refait le parcours du combattant pour obtenir l’autorisation de sortie. Un médecin m’a déclaré une sclérose en plaques et après moult interventions, j’ai eu mon sésame. Nous avons pris le bateau, le Liberté, un mois de juillet 74. Le billet aller-retour pour un transat sur le pont coûtait 240 DA, c’est-à-dire 2 euros aujourd’hui.

Le voyage Alger-Marseille est à lui seul un récit sur l’immigration, avec ses couleurs, ses accents, son humour et sa misère aussi. J’ai fait alors la connaissance d’un vieux Kabyle qui travaillait chez Citroën. Béret, costume, cravate, gilet, par 40 degrés. Il me pose la question :

— Tu as quel âge, mon fils ?

— Dix-huit ans.

— Et qu’est-ce que tu veux faire ?

— Je veux aller vivre à Paris.

— Ecoute-moi bien, petit, si jamais tu t’installes à Paris, je te donne un conseil, va partout, à porte d’Orléans, à Bagnolet, à Aubervilliers, à Saint Ouen, à Garennes les Colombes, à Goussainville, mais ne va jamais à Barbès.

— Pourquoi ?

— Parce que à Barbès, quand un chien ouvre la gueule pour aboyer, les Arabes en profitent pour lui voler ses dents.

Il faut entendre cette histoire avec l’accent kabyle.

Nous sommes arrivés de nuit à Marseille. Nous avons pris le train qui arrivait à l’aube à Paris, Gare de Lyon. Ah, l’odeur du métro qu’on ne sent plus ! C’est mon plus beau souvenir. Comme nous n’avions que 300 francs en poche nous avons décidé de tout faire à pied. Gare de Lyon, champ de Mars, Montmartre, les Tuileries, Bastille, Saint Germain, Gare du Nord, et Pigalle. Nous avions les pieds en sang, mais nous étions heureux. On s’attardait devant chaque vitrine. On ne léchait pas les vitrines, on les bouffait. Bien sûr nous avons fait un pèlerinage chez Tati. La capitale de rêve des Algériens. Sous Boumediene on nous disait : « Si l’ange de la mort te donne le choix entre aller au Paradis ou chez Tati, demande Tati, tu seras mieux habillé ça ne coûtera rien au bon Dieu. »

Mais c’était au temps de Giscard. A l’époque,mêmelesoiseauxmigrateursn’avaientpasledroitdeposerunepattesurlesoldel’Hexagone. Ilavaitunministredel’Intérieur nommé Marcellin et quand on avait une tête de métèque on se faisait contrôler dix fois par jour.

Nous sommes arrivés de nuit à Pigalle. Les trottoirs étaient encombrés de putes et les vitrines débordaient de culs proéminents. Nous avons découvert ce monde comme des martiens. Je revois le film : deux jeunes hommes habillés en jean, cheveux longs, avec deux sacs Air Algérie, les yeux exorbités, la langue pendante, qui s’arrêtent devant chaque pute pour prononcer la chahada : Il n’y a de Dieu que Dieu !

Après avoir été éconduits plusieurs fois, nous avons trouvé un hôtel tenu par des Vietnamiens, rue Fontaine. J’étais en larmes. Car l’établissement se situait juste en face de l’appartement d’André Breton. Comme j’étais jeune, romantique et con, je vouais un véritable culte au père du surréalisme. Je connaissais Nadja presque par cœur. Et j’étais amoureux fou de Nadia.

Nous n’avions presque rien mangé depuis notre départ d’Alger. A minuit, nous sommes rentrés dans une épicerie à Pigalle.

Là, j’ai dit à Massoud :

— Ecoute-moi bien, nous allons vivre ici, on part dans une semaine faire les vendanges dans le Sud. Ce ne sera pas facile de s’adapter en France. Il faut tracer un trait sur notre enfance. Oublier tout ce qu’on a appris. On va manger comme tout le monde, boire comme tout le monde, faire comme tout le monde si tu veux qu’on nous donne les papiers.

Massoud me regarde un peu perplexe et me répond par ce proverbe populaire algérien :

— Fais comme ton voisin, sinon change de pas de porte.

Nous achetons deux bières, deux baguettes, et une livre de pâté de porc.

Dans la chambre, je sentais mon cousin un peu troublé. Et pendant qu’il préparait les sandwichs, je me suis lancé dans un grand discours:

— Je suis comme toi, j’ai jamais bu une bière, ni mangé de ce truc, mais je suis mieux armé que toi. J’ai lu la « Sainte Famille » d’Engels, l’été dernier je me suis tapé tout le Capital, tu devrais lire ça, avec ton frère, on a l’intégrale de Hara Kiri, je suis abonné à Politique Hebdo, je connais le surréalisme par cœur. Tiens tu devrais lire Wilhelm Reich, La Révolutionsexuelle, c’est génial. Là, je lis Marcuse, L’Homme unidimensionnel, je ne te parle pas de Vaneigem, tu ne connais pas Raoul, tu ne connais rien, mais vraiment rien. Ah j’oubliais, Sartre, tu sais que c’est mon père qui m’a fait connaître Sartre, la scène où il tue Dieu dans la salle de bain, ça te marque à jamais, j’ai tout lu de lui. Tu ne connais pas Castoriadis, Poulantzas… Je ne sais pas comment tu fais pour vivre. Je te dis ça pour t’expliquer que pour vivre ici, je suis blindé, je suis un marxiste pur et dur, tendance Wilhelm Reich. Mais toi, comme tu es un bon musulman, tu vas souffrir, mais qu’est-ce que tu vas souffrir.

J’ai continué cet étalage durant un moment.

Massoud ne m’écoutait pas. Il mangeait tranquillement son sandwich. Puis il s’est levé, il a avalé sa bière d’un trait, il s’est frotté la panse, en disant Hamdoulillah. Il s’est brossé les dents et, comme toujours, il a rangé ses vêtements avec beaucoup de soin. Il a plié ses chaussettes, nettoyé ses chaussures. Il s’est lavé les mains, avant de s’allonger sur le lit.

Là, il a levé les mains au ciel pour faire cette prière :

— Merci Seigneur pour ce repas, maintenant il ne vous reste plus qu’à nous donner la nationalité française.

Puis il s’est endormi d’un coup.

Je me suis retrouvé seul. J’avais du mal à avaler la bière et le sandwich. Mais la faim était plus forte. J’ai sorti le Vaneigem de mon sac, j’ai lu quelques pages et je me suis endormi. Vers deux heures du matin, je me réveille avec un mal de ventre terrible et une nausée jamais vue. Je vomis mes entrailles dans les toilettes. J’ai la gastro de ma vie. Toutes les images de mon enfance défilent sous mes yeux. Mon arbre généalogique. Mes ancêtres, mes sourates, tout. Une scène pareille aux cauchemars de Saint Antoine décrits par Flaubert. Je me vide. Epuisé par les allers-retours, je mets une couverture dans la salle de bain et je m’endors enfin à l’aube, épuisé, fiévreux, la tête contre la cuvette.

Vers huit heures du matin, Massoud pousse la porte de la salle de bain et me trouve affalé par terre :

— Qu’est-ce qui t’arrive ?

— Je suis malade, j’ai de la fièvre.

— C’est le cochon et la bière ?

— Oui, ça m’a flingué. Et toi, ça va ? Tu n’as pas mal quelque part ?

— Non, je n’ai jamais aussi bien dormi. Mais je te croyais blindé.

— Mais putain, mais c’est injuste que le marxiste souffre à ce point et que le bon musulman n’ait rien.

Massoud me regarde un moment. Il me tend la main pour m’aider à me relever et me dit :

— Tu vois, c’est la preuve qu’un bon musulman mérite mieux la France qu’un mauvais marxiste, tendance Wilhelm Reich

3.

Nos nuits à Pigalle ne furent pas très longues.

Nous avons repris nos bâtons de pèlerins. Après beaucoup de pérégrinations et de refus, peu d’hôtels à l’époque acceptaient de louer à de jeunes métèques, nous avons trouvé un hôtel kabyle, rue Fondary, dans le quinzième. A 22 francs la nuit. Un ami du père de Massoud nous a passé mille francs. Nous avons pris notre premier et dernier repas au restaurant du Commerce, rue du Commerce. Je me souviens, l’œuf mayo était à 1,50 et le poulet frites à 5 francs. De quoi pleurer Giscard d’Estaing. Mais pas trop. Aussi nous avons pris l’habitude de nous promener avec notre passeport vert à la main. Patrick Veil vient justement de révéler ces derniers jours que Giscard avait pour projet de « déporter » chez eux des milliers d’Algériens.

Passée cette bombance, nous sommes revenus à notre menu quotidien : une baguette et une boîte de « Vache qui rit » achetés chez Félix Potin, rue Emile Zola. On marchait presque dix heures par jour, sans le sou. Mais nous étions heureux et libres. Avide de tout, je fixais chaque visage, chaque façade, chaque image. Je suis devenu un ruminant parisien. J’enregistrais tout. J’emmagasinais les images de Paris comme ma mère emmagasine l’eau dans la baignoire à Alger, en prévision des coupures d’eau.

Nous avons frappé alors à toutes les portes pour savoir s’il nous était possible d’avoir des papiers. Mais Giscard avait verrouillé le pays. Pour obtenir une résidence d’étudiant, il fallait avoir au minimum 30 000 francs sur un compte bancaire. Mission impossible !

La mort dans l’âme nous avons repris le bateau Marseille-Alger. Nous avons noyé notre chagrin dans la belote. Nous avons retrouvé la maison de nos cousins, Ahmed et Leïla, sœur de Massoud, àBelcourt. Ilshabitaientauonzièmeétagedel’immeubledeBourgogne ! L’ascenseurétaittombéenpannedepuisdesannées. Unvoisin, unmilitaire, enaprofitépourmettreuncadenasdessusetl’annexercommecagibi.

Les onze étages du Bourgogne à pied, c’était l’Annapurna. Mais quel bonheur, une fois arrivés au sommet ! L’appartement n’était pas grand, mais il nous semblait immense, c’était un univers. C’était la « maison bleue » arrachée de San Francisco et fichée, sans clés, dans le ciel de la baie d’Alger. Nos chambres débordaient de livres. On y trouvait presque tout Maspero et des piles de 10/18. La musique n’arrêtait presque jamais. Reggiani tournait en boucle avec Ferrat.

Ahmed était à la tête d’une importante société nationale. Leïla, qui ressemblait beaucoup à la jeune Catherine Deneuve, était alors une vraie Parisienne d’El Hamel. Libre, frondeuse et belle.

Nos soirées, nos nuits étaient de grands éclats de rire. Nous fumions comme des pompiers. Nous jouions comme des fous, à tout, au poker, à la belote. On se racontait nos vacances à Paris et nos récits de voyages embellissaient de jour en jour. Mais notre passion était de tirer à boulets rouges sur tout ce que faisait le régime.

Il faut dire que durant les dernières années de son règne, Boumediene s’était surpassé. Non content de nous avoir bâillonnés, fliqués, arabisés, durant des années, il voulait à tout prix nous faire crever de faim.

C’était l’époque où le quotidien Le Monde était considéré comme le journal officiel de l’Etat algérien. Tous les cadres de la nation y étaient abonnés d’office. En échange, Le Monde nous livrait à peu près chaque mois un supplément avec pour titre : « L’Algérie, le Japon de la Méditerranée ». Bien vu ! Jamais il n’y eut dans ce quotidien la moindre syllabe sur la dictature insensée que nous vivions.

N’ayant rien à mettre dans leurs vitrines, les commerçants s’étaient procuré divers articles au marché noir. Ils les mettaient en vitrine avec cette étiquette « Article en exposition pas à vendre ». On pouvait lécher les vitrines autant qu’on voulait, mais il était impossible d’acheter le moindre article. C’est vrai qu’on gagnait trois fois rien, mais à quoi bon, il était impossible de dépenser quoi que ce soit !

Imaginez un pays entier d’Alger à Tamanrasset, avec des magasins qui ne vendent rien et qui, en vitrine, offrent tout en exposition : les slips Gil, les chaussettes Dim, les chaînes hi-fi Pioneer, le fromage rouge, le déodorant Fa, les lames Gilette, les stylos Waterman, des champignons de Paris, le must, et des photos de bananes !

Depuis le coup d’Etat de 1965, ce fruit avait été interdit, car considéré comme « bourgeois et exotique ». Ce qui a provoqué chez le peuple une frustration historique. Le successeur de Boum, Chadli, pour gagner en une soirée la confiance du peuple, fera venir de Côte d’Ivoire quatre cents bateaux de bananes. Ce fut l’orgasme de tout un peuple.

D’après les historiens, la « réhabilitation de la banane » a laissé plus de traces dans la mémoire collective que le jour de l’indépendance.

Notre inspiration, on la puisait dans le vide des magasins d’Etat. Les Galeries algériennes, c’étaient de vastes entrepôts avec des rayons vides à perte de vue. On y trouvait toute la signalétique des grandes surfaces : Liqueurs, desserts, poissons, volailles, légumes, fromages, viandes. Mais sous les panneaux, il n’y avait rien ! Si, il y avait parfois des produits dont personne ne voulait depuis des années et qui achevaient de se décomposer sur les rayonnages : des bidons de dix kilos de confiture d’abricots et de figues. Des barils de lessive car personne ne possédait de machine à laver et des boîtes d’écrous de 80 mm, importés de Yougoslavie.

Quand la population était au bord de l’inanition, le gouvernement commandait en catastrophe, et au hasard, un produit quelconque, pour calmer la faim du peuple. Avant même que le bateau ne sorte de Rotterdam ou de Cherbourg, le téléphone arabe fonctionnait à fond « Ils ont ramené… ! » (djabou) ! Quoi ? Personne ne savait. On prenait d’assaut les magasins d’Etat et on attendait son tour, un jour ou deux. Les mouvements de foules étaient tels qu’il fallait l’intervention de la police et de la gendarmerie pour les canaliser. Dans un pays où la police frappe généreusement même quand tout est calme, imaginez ce que cela donne quand il y a du grabuge.

Les coups partaient vite et sur la tête de tout le monde. Comme on ne savait pas ce qu’on allait acheter, on prenait le maximum d’argent. Après avoir fait la queue depuis l’aube, essuyé trente coups de matraque sur la tête, on arrivait enfin, au crépuscule, devant le comptoir, où le vendeur vous donnait un carton scellé, et vous demandait de passer à la caisse. Pas le temps de l’ouvrir ou de poser la question sur le contenu. On risquait de se faire lyncher par la foule impatiente. Une fois sorti du magasin on ouvrait son carton. C’était la surprise ! C’était la Tombola de Boumediene. On pouvait tomber sur 50 kilos de gruyère, de savon de Marseille, ou d’interrupteurs Legrand. Parti un jour acheter un congélateur pour ma mère, je me suis retrouvé avec un agrandisseur Durst. C’est ainsi que je me suis mis à la photo.

La seule denrée à peu près disponible sur le marché, c’était les pommes de terre. Nous avons appris à tout faire avec, les entrées, les plats, les desserts, les digestifs et même les infusions. Ah, la tisane aux patates en regardant le soleil se coucher sur le Cap Matifou ! Pénuries donc, ce qui n’empêchait pas la chaîne de télévision, unique, de nous proposer durant le ramadan une émission de cuisine inoubliable. Une brave dame nous donnait chaque soir une recette de rêve. Cela commençait toujours ainsi : « Ce soir je vais vous donner la recette du chapon aux cèpes. Vous allez au marché, vous demandez un chapon, s’il n’y a pas de chapon, vous prenez du canard, s’il n’y a pas de canard, prenez de l’agneau, s’il n’y a pas d’agneau, prenez du poulet aux hormones. Il y en a. Je le sais. C’est officiel. Après, vous demandez un kilos de cèpes, s’il n’y a de cèpes, demandez des giroles, s’il n’y a pas de giroles, demandez des oignons et s’il n’y a pas d’oignons, prenez des patates. Il y en a c’est sûr. Je le sais ! Vous enfournez le poulet avec les patates et bon appétit. »

Le lendemain, c’était une autre recette : « Aujourd’hui, jevaisvousdonnerlarecetteducanardàl’orangeetàlacannelle. Vousallezsurlemarché, vousdemandezuncanard, s’il n’y a pas de canard, etc. » Bien sûr, le canard finissait en poulet classe A et l’orange en patate.

Cette frénésie de la consommation des patates allait irriter profondément Boumediene. Comment ce peuple valeureux qui est en train de construire le socialisme pouvait-il ne penser qu’à la bouffe ! Il était urgent de l’instruire. De le cultiver. Boumediene sur un coup de tête, comme toujours, décréta que désormais chaque citoyen qui voulait acheter un sac de pomme de terre de 20 ou de 50 kilos devait obligatoirement acheter avec un coffret de musique classique. Idée révolutionnaire, me diriez-vous.

En un claquement de doigts, il commanda 20 bateaux à l’URSS, emplis d’intégrale de Rimski-Korsakov et de Tchaïkovski qu’on devait obligatoirement acheter avec les sacs de pommes de terre.

Il fallait voir ces braves paysans de Sidi Aïssa, de Aïn Oussera et Birine sortir des Galeries algériennes avec, sur le dos, un sac de pommes de terre et sur les bras l’intégrale de Rachmaninov qu’ils déposaient dans une benne prévue à cet effet.

Car l’Etat socialiste et mélomane avait oublié d’importer des tourne-disques pour adoucir les mœurs de ce peuple inculte et affamé.

4.

Quand on évoque le nom de Boumediene devant certains intellectuels de gauche algériens, beaucoup vous répondent en larmes : « Ahquelleépoque ! C’était le temps de la cinémathèque, du Coq Hardi, de la Brass, du Milk Bar et des Blacks Panthers. » Pour vous achever ils vous sortent la formule « AlgerétaitlaMecquedesrévolutionnaires ». C’était la Mecque tout court, et encore ! Passons sur l’épouvantable oxymore, Mecque-Révolution, ce mythe relève de la blague marseillaise sur la sardine qui bouchait le port, ce n’est pas parce que des militants du MIR ou des Blacks Panthers ont pris un soir une bière à la Brass ou au Kenko, que cela transforme pour autant les années 1970 en 1789.

J’avoue cependant que j’ai vu Giap, Joan Baez, Khaled el Habr, Marcel Khalifa. J’allais comme tout le monde à la cinémathèque écouter Momo ou Daniel Boukmann déglinguer l’invité du jour. J’ai vu tous les Visconti et les Comencini au Français et au Debussy. J’ai acheté pour rien des milliers de livres, J’ai fait la java au Novelty, à la Brass, au Marhaba qui avait les meilleures kefta du monde, au Coq Hardi qu’on a rasé.

Tous les lieux mythiques dont il est question plus haut se trouvent sur une ligne qui ne doit pas dépasser les six cent mètres. Un segment riquiqui limité par deux points, comme on apprenait à l’école.

Sortis de la rue Didouche, ex-Michelet, qu’est-ce qu’il y avait ? Rien, oualou, comme disent les Algériens. Oualou ! De la tristesse en barre, partout l’odeur de la pisse et du graillon, des flics faméliques, des voyous édentés et des militaires adipeux. Une ville que l’on dit blanche mais qui est en fait noire. Noire dedans, dehors et autour. Il ne faut pas oublier que nous vivions tétanisés par la peur de la sécurité militaire. Personne ne moufetait. Boum avait la gâchette facile.

Alger est l’unique ville au monde où la mer est entourée de miradors et de barbelés.

Le port, panse des généraux, ressemble au check-point de Ramallah.

Dès le coucher du soleil, c’est le couvre-feu, perpétuel, pour les femmes. De jour, elles rasent les murs, même quand elles n’étaient pas voilées. De nuit, elles s’estompent et disparaissent derrière ces façades encombrées de linge sale et d’antennes rouillées. Telle est la vérité des « folles nuits d’Alger ».

Au onzième étage de l’immeuble de Bourgogne, à Belcourt, nous étions sur une autre planète. Ferrat chantait Ma môme et Léo Ferré L’âge d’or. On lisait à voix haute Les hauteurs béantes de Zinoviev. Les parties de coinche duraient jusqu’à l’aube. Ahmed très souvent en mission dans les pays de l’Est rentrait toujours avec des sacs de mignonettes.

Passait souvent me voir Nadia, un amour, un doux, un tendre, un merveilleux amour. Belle, brune, ardente, comme la sève du soleil. Elle dansait en disant qu’elle ne se remettra jamais de la mort de Mike Brant « Qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier… ». Plus tard elle sera tchadorisée.

A Alger, le seul lieu où il y avait de la vie et surtout de la liberté, c’était au théâtre de l’ACT, rue Horace Vernet. Là, j’ai rencontré Kateb Yacine, rentré d’exil. Je me souviens de la première fois où je l’ai vu. Il devait présenter, le poète Messaour Boulanouar. Dans la salle, jeunes étudiants, nous guettions son apparition comme celle du messie. Il est monté sur scène. Petit, maigre, lumineux, avec un gros chichon à la main. Nous attendions son discours comme l’oracle de Delphes. Il a pris la parole pour nous dire simplement :

— Ce régime c’est khra et batata. (Ce régime c’est de la merde et des patates.)

Il avait tout dit.

Notre échange, dans la rue a duré une minute :

— Qu’est-ce que tu veux faire ?

— Je veux partir en France.

— Non, il faut que tu restes. L’avenir est peut-être ici. Peut-être !

Plus tard, il sera banni à Sidi Bel-Abbès par Taleb, ministre de la « culture » de Boumediene. Islamiste pur jus, mégalo, haineux, Taleb Ibrahimi a fait le lit des islamistes et des égorgeurs des intellectuels.

A Sidi Bel-Abbès, Kateb essuiera les foudres des frères musulmans qui l’accusaient de vouloir foutre à la porte du Pays, le Prophète avec sa pièce Mohamed prend ta valise. Ils finiront par obtenir des autorités l’interdiction de la représentation. Pour fêter leur victoire, ils feront la prière sur la scène du théâtre.

Le ver était déjà dans le fruit. Le désastre algérien était dans les gènes du FLN depuis le premier jour.

L’homme au cigare et au burnous était partout, tout le temps. En boucle, la chaîne unique nous abreuvait de ses images. Toujours armé d’une paire de ciseaux, il inaugurait tout, à tour de bras, les écoles, les usines, les villages socialistes, les lycées, les casernes, les pépinières, les champs de blé et même l’eau quand elle coulait d’un robinet. Il fallait qu’il coupe le ruban du lavabo en question, avant d’embrasser une gamine et boire un verre de lait.

Un jour, on ne sait pour quelle raison, Boumediene a eu un désaccord avec Giscard. Juste pour emmerder la France, le colonel, colérique, décide d’arabiser « tout l’environnement » d’Algérie en une nuit. Cela s’appelle en algérien la zkara, c’est-à-dire l’art de détruire son propre bien en pensant que cela fera du tort à son ennemi.

D’Alger à Tam, il lâche des meutes de militants du FLN, armés de pot et de peinture, avec pour mission effacer toute trace de français du territoire national, c’est-à-dire 2, 5 millions de kilomètres carrés.

Le lendemain nous avons découvert, stupéfaits, une autre ville, un autre pays. Un autre univers. Panneaux, enseignes, affiches, plaques de rues, tout avait été barbouillé en noir. Il ne restait plus une lettre de l’alphabet latin d’Alger à Tamanrasset. Mais comme les militants du FLN sont analphabètes bilingues, comme on dit, ils ont arabisé au pif. Le Magasin Marie Claire, de la rue Ben M’hidi est devenu « Myriam l’allumeuse », la rue Montesquieu est devenue Djebel Esquiou. L’hôtel le Terminus est devenu l’Hôtel du trépas, enfin les échoppes de casse-croute sont devenues des brises écorces. Sans oublier l’avenue Anatole France, rebaptisée Anatole Algérie. Deux noms de rue ont échappé à ce désastre et on ne sait pourquoi : Hugo et Pasteur. Peut-être que le FLN n’avait plus de peinture.

On passait la journée à relever toutes ces absurdités, et on en faisait une lecture le soir.

Je crois que nos fous rires au onzième étage empêchaient alors de dormir tous les habitants de l’immeuble de Bourgogne.

J’étais tout le temps fourré avec Abdallah, frère de Massoud. Fils de zaouïa, lui aussi, poète, amoureux de Wagner, fan d’Aragon, il connaissait Les yeux et la mémoire par cœur, épicurien, drôle, il faisait alors des études de cinéma. On refaisait chaque soir le monde au Berlioz ou au Coq Hardi, brasserie historique qui a été rasée pour céder place à un passage clouté !

Leïla avait décidé d’acquérir une voiture. L’importation était un domaine réservé à l’Etat. Elle a passé la journée à la Sonacome. On l’a inscrite sur la liste d’attente et on lui a donné un reçu pour acquérir une Passat dans six ans, après on lui a vendu une éponge et une raclette pour nettoyer la future bagnole.

Un soir, Abdallah, après avoir écouté pour la millième fois le récit de notre aventure parisienne, fait soudain sa valise et nous déclare :

— Demain, je me casse de ce pays de merde. Et je peux vous assurer que moi je m’installerai à Paris et que je ne remettrai plus jamais les pieds ici.

Le lendemain matin pour l’obtention de l’autorisation de sortie, un médecin lui diagnostique un cancer de la prostate. Abdallah venait d’avoir vingt ans. Quelques semaines plus tard, il sautait à son tour dans le bateau, le Liberté. Alger-Marseille.

5.

Le départ de Abdallah allait bouleverser ma vie. Nous étions plus que deux frères, sortis presque du même ventre. On a découvert le monde ensemble. Nous avons pris nos fallaqas enfants à l’école coranique de la zaouïa. Nous avons sillonné l’oued d’El-Hamel à Bou-Sâada, mille fois à pied. Nous avons découvert le surréalisme et le marxisme ensemble, fréquenté le lycée de Sour Al Ghazali ; au temps où l’établissement était un lieu de contestation. Nous avons aimé les mêmes filles, et écumé tous les rades et les boîtes de la Madrague à Surcouf. Nous avons dormi à la belle étoile à Sidi Ferruch pour écouter Léo Ferré.

Au début, j’espérais qu’il allait se casser la gueule comme moi et rentrer dare-dare au bled. Mais non, il m’écrivait de longues lettres pour me raconter ses aventures et ses amours. Il a tout fait : garçon boucher, gardien de station d’essence, livreur de pizza, vendeur de Libé. Entre-temps, la vie continuait à Alger.

Au bout d’un an, Abdallah nous écrit une longue lettre : « Il a eu ses papiers, il a pris un appartement à Boulogne-Billancourt et il nous attend. »

Ahmed qui venait de s’enticher d’Albert Cohen nous dit alors :

— Boulogne-Billancourt ! Je connais. Les rues sont tellement propres que tu peux rouler ton couscous sur la chaussée, mettre ta sauce dessus et manger tranquille.

Nous avons tout de suite pris un rendez-vous avec un médecin pour obtenir les certificats médicaux nécessaires à l’autorisation de sortie.

Leïla a eu un lymphome. Massoud un cancer du pancréas et moi, une leucémie.

Nous sommes arrivés à Marseille un mois de juillet 1976. A peine débarqués, Massoud nous dit :

— Putain, on se croirait à Bou-Sâada.

C’était l’année de la canicule.

Nous sommes arrivés tôt à Paris. Nous avons marché jusqu’à Boulogne. Comme disait Ahmed, c’était la terre avec le visage du Paradis. On ne se lassait pas du spectacle des vitrines pleines.

Peut importe qu’elles soient remplies de pansements, de boulons, de chaussures, elles nous fascinaient. L’appartement de Abdallah était rue du Point du Jour. Dans le hall, il y avait un tag :

— Dieu est mort. Le phallus va suivre !

Massoud me demande qui est le phallus. Comme nous ne parlons jamais sexe en famille, je lui réponds :

— C’est un légionnaire romain dans Astérix.

Nous sonnons à la porte. Un homme nous ouvre. Il a une barbe fournie, des cheveux longs, il porte des lunettes à la John Lennon, ses bras sont couverts de bracelets en cuir en en tissu, ses doigts de bagues. Il porte une chemise grand-père, un jean et des sabots. D’une voix à peine audible, je comprendrais plus tard que c’était la mode, il nous dit :

— Entrez camarades. Juste une précision, je ne m’appelle plus Abdallah, mais Federico et je ne parle plus arabe.

Nous, habitués aux effusions familiales, restons interdits quand il nous tend la main. L’appartement est assez grand. Les murs des pièces sont recouverts de tissus indiens. Il n’y a aucune chaise mais des poufs partout. Dans le salon, il y a une grande bibliothèque avec l’intégrale de Freud, d’Anaïs Nin et de Simone de Beauvoir.

Aux murs des photos de Abdallah avec Foucault et Sartre. Sur le lit, dort un gros chat jaune nommé Kerouac.

Federico nous installe. Assis en tailleur, il met un disque de Genesis, sort une petite boîte métallique, il l’ouvre. Il en extrait un morceau de pâte verte qu’il chauffe avec son briquet. Il défait une cigarette, saupoudre le tabac des miettes de la pâte et nous tend le chichon :

— C’est du marocain. Attention au décollage.

Ni Massoud ni moi n’avions jamais fumé. Massoud, en bon musulman, s’empare du chichon et tire une taf. Il est saisi d’un fou rire. Je lui demande si ça va. Avec son flegme habituel, il me répond :

— Fais comme ton voisin sinon change de pas de porte. Il a l’air d’y prendre goût. Il me passe le pétard :

— Attention, le marxiste tendance Wilhelm Reich, ça chauffe. Je tire une taf ou deux, l’envie de dormir d’un coup. Ce sera le premier et le dernier de ma vie. Le truc m’assomme littéralement.

Je passe à Leïla, elle décline. Elle doit prendre une douche.

Massoud, lui, tient le coup. Il se met à chanter du Khelifi Ahmed. Ce chanteur était l’incarnation même de l’âme des hauts plateaux. Il chantait avec notre accent, notre langue à nous, gens du Sud, comme nous appellent avec mépris les Algérois. Khelifi, c’est la musique même de notre enfance.Federico qui avait pris un sacré accent parisien roule un deuxième joint et nous dit :

— Faut vous mettre au jus les gars, ici, c’est une communauté, on se partage tout, personne ne possède rien, personne n’a rien, ce que t’as appartient à tout le monde, les fringues, les clopes, ton corps, ton cul, la bouffe, le pinard, tout.

Nous, obsédés par la pénurie, on lui pose la question :

— Et les patates ?

— Les patates aussi.

— Et les bananes ?

— Les bananes aussi. Tout ce que vous achetez appartient aux autres.

— Et eux, ils font des courses aussi ?

— Non, ils n’ont pas de tunes.

Federico-Abdallah se lève. Il semble absent. On dirait qu’il n’habite plus son corps. A force de vouloir effacer ce qu’il a été, il n’était plus rien. Une feuille blanche que soulevaient des bouffées de cannabis. Certes, nous avions l’habitude de nous parler en français depuis l’enfance, mais quand on parlait de choses sérieuses, intimes, graveleuses, on revenait à notre dialectal des hauts plateaux, si guttural, si musical, si poétique. Et sans cette langue, il n’y avait plus de rire.

Il lance un disque de Supertramp. Regarde longuement sa sœur, son frère aîné, me dévisage aussi avant de nous annoncer :

— Vous les trois, va falloir vous décoincer sérieusement, je pense que vous n’assumez pas comme il faut votre libido.

C’est essentiel, la libido. Moi, j’ai fait le travail sur moi, je suis arrivé au cri primal. T’as lu Le Troisième Œil, faut que tu lises Le Matin des Magiciens. Marx c’est dépassé...

Il prend alors Libé et se met à nous lire les annonces coquines que le quotidien publiait quand il était de gauche :

— Jeune métis avec une Black et Decker dans le slip cherche nana à perforer de partout.

— Jeune nana, cool, mouillée comme une écluse, cherche marin d’eau douce pour lui draguer son chenal à fond.

Nous avons failli sauter par la fenêtre.

Puis il se lève, prend sa douche, sort à poil, s’habille au milieu du salon, et nous dit :

— A demain, je vais voir Armelle qui doit me tailler une pipe.

Leïla qui n’a pas ouvert la bouche depuis notre arrivée, tant elle était choquée, lui dit alors :

— Mon frère, je trouve que tu fumes trop, tu vas pas te mettre à la pipe.

Aucun de nous ne connaissait le sens de cette expression.

Le soir, l’appartement s’est rempli d’une faune extraordinaire.

La porte était tout le temps ouverte. On entrait, on sortait. On se croyait dans une station de métro. Il y avait une quarantaine de jeunes, chevelus, les uns en jeans, les autres en robe indienne.

Ils étaient tous assis en tailleur, au milieu du cercle, il y avait Anne Laure, une grande brune, l’aînée du groupe, elle roulait des pétards qu’elle faisait passer en écoutant Anne Sylvestre en boucle et en caressant les couilles de Kerouac. Elle nous invite à nous asseoir. On nous sert un thé. Massoud, toujours avec le mouvement, prend un pétard.

Anne Laure, d’une voix cool, presque inaudible, nous pose cette question :

— Vous venez d’où ?

— D’Algérie ?

Elle met un truc sur un morceau de sucre qu’elle avale puis continue :

— Est-ce qu’en Algérie, on a pris conscience de l’importance du clitoris ?

Massoud, chauffé par le shit, a alors cette réplique inouïe :

— Tu dois confondre avec l’Amazonie ; en Algérie, nous n’avons pas de colibris.

Là, le groupe complètement stone, comme on disait à l’époque, se déchaîne contre nous :

— Comment, il n’y a plus de clitoris en Algérie, vous les avez toutes excisées les femmes ! Sauvages ! Phallocrates de merde !

Nous avons quitté l’appartement en vitesse. Nous avons traîné une partie de la nuit dans les rues de Boulogne. Nous sommes entrés dans une épicerie arabe, où nous avons acheté deux kilos de bananes et un morceau de fromage rouge. Le fromage rouge était à l’époque le nirvana des Algériens. C’était notre revanche sur Boumediene.

Nous sommes remontés dans l’appartement, nous avons mangé notre fromage et nos bananes sous les draps. Avant de nous endormir tous les trois sur le même matelas. La musique des Pink Floyd faisait trembler les murs de l’appartement. Vers deux heures du matin, j’ai été saisi d’une soif terrible. Je me suis levé pour chercher de l’eau dans la cuisine. J’ai poussé la porte du salon, la lumière était éteinte. Par terre, il y avait des dizaines de bougies et tout le monde tringlait tout le monde, dans l’ordre et dans le désordre. Ça soupirait, ça criait, ça hurlait et du fond de la pièce on entendait la voix cool d’Anne Laure :

— Le clitoris, n’oubliez surtout pas le clitoris, tout se passe au niveau du clitoris.

Devant ce spectacle, le Salo de Pasolini passerait pour l’Evangile de Matthieu.

Je suis revenu dans la chambre. J’ai réveillé Massoud :

— Qu’est-ce qui se passe ?

— Faut qu’on retourne à El-Hamel.

— T’es fou, t’es plus marxiste.

— Si, mais le coup du clitoris ça me laisse sur le cul. Va voir un peu.

Massoud se lève, jette un coup d’œil sur le salon puis revient.

— Cool, mon cousin, tu sais ce qu’on va faire, on va manger des bananes et chanter Khelifi jusqu’à ce que le bateau d’El-Hamel vienne nous chercher.

Allongés tous les deux, à côté de Leïla qui dormait, nous avons chanté toute la nuit du Khelifi :

Arhal ya jbal kardada wa rhal dargt aliya jbal tawaya

En 1976, mon père a été nommé directeur de l’Institut de technologie de l’éducation d’El-Asnam. Personnage fabuleux avec qui on pouvait parler de Sartre ou de Hallaj ; il faisait, la journée, en français, ses conférences sur Piaget ; et, le soir, déclamait, en arabe, les poèmes d’Ibn Zeydoun à sa sulfureuse amante Walada bint al Mustakfi.

Avec lui, j’avais eu la chance de sillonner, dès l’enfance, toute l’Algérie, de Beni Saf à Souk Ahras et d’Adrar à Alger.

Je me souviens de mon impression en arrivant, au mois d’août, à la grande gare blanche d’El-Asnam. Je croyais débarquer dans une ville d’Europe ! Il y avait un air de joie et de libertésurlaville. Lesfillesd›El-Asnam étaient aussi libres et joyeuses que cet air. Je venais d’avoir vingt ans. Je peux dire que j’ai passé à El-Asnam les plus belles années de ma vie.

J’ai découvert alors le raï à ses débuts. Il se chantait dans les bouges de Relizane et d’Oued Rhiou, avec du kif et de la BAO pour solfège. Cri ou plainte plus que musique, dont les paroles s’écrivaient entre les cuisses des putes et sur des gueules de bois. J’ai encore en tête la musique de Raba Raba avec la trompette de Bellemou sur le fameux :

— Ya minouche, Ya minouche, dis-moi où ti couches, à droite wala à gouche.

C’était avant que le raï ne soit ravalé, par les contrefacteurs de Mami et Khaled, au rang d’une musique de chambre bonne à accompagner les tarawih dans les mosquées de Garges-les-Gonesses ou de Boukadir.

Cette année-là, j’ai vu pour la dernière fois Boumediene.

Il devait inaugurer à l’improviste le village socialiste de Chatia dont le chantier traînait. La veille rien n’était prêt, ni route, ni eau, ni électricité, ni équipement. Le wali téléphone au commandant de secteur pour lui demander son aide. Aussitôt l’armée se rend sur le site, installe des citernes et des groupes électrogènes, cachés aussitôt par des monticules de terre.

On arrache des orangers avec des pelleteuses qu’on plante le long des voies goudronnées en pleine nuit. L’armée réquisitionne les marchands de meubles et les tabacs. Enfin, et toujours de nuit, on construit à l’entrée de la ville un grand mur pour cacher le bidonville.

Boum arrive avec son cortège. Un groupe de karkabou a été disposé à la lisière du village pour couvrir le bruit des groupes électrogènes.

Au son des youyous, Boumediene entre dans la première maison : il allume la lumière, il est accueilli par des paysans tirés à quatre épingles, en costume Sonitex, fumant les Dunhill rouges réquisitionnées sur des sofas en velours rouge, en sirotant du café dans des tasses en porcelaine de Limoges. Aux murs, des reproductions d’Etienne Dinet, qui est à la peinture ce que la syphilis est à l’amour. Une chaîne Telefunken diffuse le tube de Driassa, le clo clo de la révolution agraire :

Ô fellah prends la clé

Et ouvre ta maison, ô fellah.

Embrassades. Leben. Dattes. Ciseaux. Ruban. Gradés de l’ANP et du FLN ventripotents et édentés, parfumés à l’Afras et aux 2A. La RTA couvre la parousie en direct avec Harath Ben Djedou. Hachemi Souami prend la relève tard pour nous raconter la même chose en français. El Moudjahid jubile « El-Asnam en liesse ».

Le cortège de Boum quitte le village socialiste. Les soldats débarquent une minute après, embarquent les citernes, les groupes électrogènes, les orangers, les tasses en porcelaine, les sofas, les reproductions d’Etienne Dinet, les chaînes Telefunken, les disques de Driassa, les costumes Sonitex, les cigarettes Dunhill, allumées, en laissant les paysans en slip, dans des maisons vides, sans eau ni électricité.

Cette histoire, vraie, résume à elle seule tout le règne de Boumediene. Une fiction de bonheur !

Du balcon de l’exil…

Ali Akika

La prise du pouvoir par ce colonel au regard d’acier, un certain 19 juin 1965, a eu quelques effets sur ma paisible existence. Intuition ou précoce lucidité, je pressentais que les rêves ne pouvaient plus bercer mes nuits dans un pays dirigé par un militaire. Traverser la Méditerranée à cette époque n’était pas tout à fait un saut dans l’inconnu. A Marseille, en débarquant, je n’avais pas besoin de visa pour fouler le sol français. Schengen n’existait pas, les barbelés non plus. « Vivel’Europe » doivent se dire les réfugiés d’aujourd’hui aux portes de la forteresse du même nom. Paris dont j’avais stocké tant d’images de films dans ma tête « m’aprisdanssesbras », selon la formule bateau de Gaston le Constantinois. Je me sentais comme un poisson dans l’eau dans cette ville où les murs suintent histoire et beauté dans beaucoup de ses rues. Seul un léger sentiment de tristesse me titillait quand je pensais à ma mère. C’est une fois « rassasié » des charmes de Paris que j’ai pris conscience du manque de la mère. J’ai alors mieux compris la douleur qui avait taraudé Kateb Yacine à la suite de la rupture du lien ombilical qui l’éloigna de sa mère, « ainsiavais-jeperdutoutàlafoismamèreetsonlangage, lesseulstrésorsinaliénables – etpourtantaliénés ! »,avait-il conclu son Polygoneétoilé. Mais avec le temps, j’ai fini par domestiquer la vie dans le Ventre de Paris et j’ai appris à entretenir un autre rapport au monde que je ne soupçonnais pas dans ma natale houma1. Sur les pavés chauds de la Butte rouge, celle de Montmartre,oùlesVersaillaisavaientdécapitélesrêvesdespariasdumonde, jeflânaisaveclasensationd’entendrelespoèmesdeRimbaudetdeVallès. Dansd’autresquartiers, j’ai fini par reconnaître les Rastignac guindés qui ont changé de look depuis Balzac.

Il fallait bien choisir entre ces deux mondes qui cohabitent toujours à Paris. La faculté où je traînais mes guêtres sentait bon les retombés de Mai 68. Oui c’est à Vincennes que j’ai entendu les choses les plus intelligentes sur le mouvement de Mai 68 qui chassa le grand Charles (de Gaulle) du pouvoir. Un jour dans la chaudière de cette universitédébarquaungrandcinéaste. L’amphiétaitbondéetl’assistanceécoutaitdansunsilencedecathédrale ce cinéaste et poète venu de l’autre côté des Alpes. Mais au fur et à mesure qu’il discourait, apparaissaient des fissures dans ce silence religieux. Un brouhaha finit par envahir l’amphi mais le cinéaste continua à dire ses vérités sur ce mouvement qu’il qualifia de petits bourgeois incapables de faire une révolution. Ses propos qui peuvent paraître aujourd’hui dogmatiques et même anachroniques divisèrent l’assistance. Cet exploit à cette époque ne pouvait être accompli que par un personnage téméraire et habité par de solides convictions dont témoignent ses films. Il s’appelait Pasolini. Je dois dire aujourd’hui que mon cœur penche plutôt du côté du cinéaste-poète que du côté de l’icône de Mai 68, sociologue de son état et retraité du parlement européen en 2014, Cohn-Bendit pour ne pas le nommer. Mon « éducation » militante à Vincennes m’a tout « naturellement » mené vers des lieux qui portaient encore les traces de l’histoire de cette Algérie en exil. On l’a peut-être oublié, mais Paris était ceinturé de bidonvilles où s’entassait l’émigration algérienne… Nanterre, Gennevilliers, Massy, des lieux et des visages que j’ai revisités des années plus tard en réalisant le film Enfantsd’octobre. C’est à Vincennes que j’ai pris conscience de l’ampleur de la tragédie qui s’est déroulée le 17 octobre 1961, en plein jour dans la ville la plus visitée au monde. A Vincennes, dans ce no man’s land de la contestation, se côtoyaient des professeurs venus des quatre coins monde qui m’ont ouvert les yeux sur des tragédies qui continuent encore aujourd’hui de produire leurs effets. Deux Algériens y enseignaient, l’un l’économie politique, l’autre l’histoire. Le premier, connu sous le pseudonyme de Rachid, était l’idéologue du PRS, le parti fondé par Mohamed Boudiaf, chef historique du FLN, futur et éphémère chef de l’Etat assassiné en direct à la télé algérienne en juin 92. Le second est connu pour son passé de militant durant la guerre d’Algérie et pour ses travaux sur le FLN, j’ai nommé Mohamed Harbi. Leurs cours me changeaient de la lecture d’ElMoudjahidque je lisais pour ne pas être « coupé » du pays. C’est dans cette université où se télescopaient tant d’idées que j’ai saisi les contradictions qui labouraient les champs de la société française. La guerre d’Algérie s’est aussi déroulée sur le territoire français, cela insupportait la France moisie qui désigna à la police ce mardi 17 octobre 61 les « Arabes » qui défilaient pacifiquement dans les rues de Paris. Dans cet épisode de la guerre d’Algérie, on a vu deux France, les descendants des Versaillais bottés et harnachés et ceux des Communards qui vinrent au secours des blessés algériens. C’est Kateb Yacine qui a décrit cette journée avec des mots arides mais justes en s’adressant au peuple français :

Peuplefrançais, tuastoutvu

Oui, toutvudetespropresyeux.

Tuasvunotresangcouler

Tuasvulapolice

Assommerlesmanifestants

EtlesjeterdanslaSeine.

LaSeinerougissante

N’apascessélesjourssuivants

Devomiràlaface

DupeupledelaCommune

Cescorpsmartyrisés

QuirappelaientauxParisiens

Leurspropresrévolutions

Leurproprerésistance.

Peuplefrançais, tuastoutvu,

Oui, toutvudetespropresyeux,

Etmaintenantvas-tuparler ?

Etmaintenantvas-tutetaire ?

Quand on a baigné à Vincennes et entendu dans ses salles de cours voltiger concepts et idées des François Chatelet et autres Giles Deleuze, on sentait l’envie monter et la conscience s’aiguiser qui poussent à l’action. Ce que je fis en participant à des actions de solidarité avec les émigrés victimes de crimes qui restaient impunis.

C’est la répétition de ces crimes qui fit prendre à Boumediene la décision d’interdire aux Algériens d’émigrer en France. La nationalisation du pétrole en 1971 par Boumediene et les relents encore nauséabonds de la guerre d’Algérie expliquent sans nul doute et ces crimes et leur impunité. Pour faire face à ces assauts de l’exploitation économique et des crimes racistes, les travailleurs maghrébins s’organisèrent en MTI, mouvements des travailleurs immigrés. Ce mouvement fut à l’origine des grèves chez Renault et des grandes manifestations de solidarité avec la Palestine. En ce temps-là, le mouvement de l’immigration était adossé à un mouvement social français fort, lui-même adossé à de grands partis et groupes politiques. Le chômage n’avait pas l’ampleur de drame social d’aujourd’hui. La crise du pétrole allait changer la donne sur le plan économique. Sur le plan social l’émergence de nouvelles catégories « d’immigrés », ces jeunes de banlieues nés français que l’on avait du mal à nommer, allait poser quelques problèmes à la société. Ces jeunes lassés d’être des têtes de Turcs d’une société qui persiste à ne pas interroger son histoire et notamment son passé colonial, ces jeunes se mirent en marche au sens propre du terme. Le mouvement naquit à Lyon et en traversant la France finit en beauté à Paris envahi par cent mille manifestants. J’avais filmé la marche dite des beurs pour l’émission « Mosaïque » de FR3. Mitterrand en fin politique reçut des délégués du mouvement à l’Elysée à qui il annonça le droit à la carte de séjour de 10 ans pour les immigrés. Mais le florentin-président n’entendait pas laisser le mouvement sans contrôle, il favorisa l’émergence de « touche pas à mon pote » dont les dirigeants sont aujourd’hui de petits « Eléphants » du PS (parti socialiste). Ces jeunes avaient réussi à faire entrer l’immigration dans le champ politique quand bien même individuellement la plupart d’entre eux retombèrent dans l’anonymat en subissant la dure réalité d’un pays rongé par le chômage et dont les entreprises préfèrent délocaliser le travail dans des pays à bas salaires.

Un mot encore sur ce mouvement des travailleurs immigrés. Me vient à l’esprit le souvenir d’un certain Mustapha Charchari. Il a été la cheville ouvrière du mouvement de grève dans les foyers Sonacotra. Dans ces foyers pour « célibataires », les immigrés étaient maltraités et les directeurs de ces foyers étaient généralement des militaires à la retraite ayant « roulé » leur bosse en Algérie. Ils étaient nommés à ces postes parce que « censés » savoir parler aux « Arabes ». C’est contre ce contrôle politique et ces humiliantes conditions de vie que Mustapha Charchari s’éleva. L’homme ne dormait jamais au même endroit de peur que la police ne l’arrête et ne fasse ainsi capoter le mouvement qu’il dirigeait. Il joua dans mon film VoyageenCapital son propre rôle et fut particulièrement choyé par Yan le Masson, militant communiste, très grand chef opérateur et réalisateur d’un film sublime KashimaParadis. Yan, le militant anticolonialiste, auteur du film J’aihuitans sur les enfants algériens dans les camps de réfugiés en Tunisie, Yan le Masson était tout heureux de se retrouver dans ce milieu à la fois ouvrier et algérien, deux mondes symbolisant son engagement politique. La lutte des foyers Sonacotra favorisa indirectement le regroupement familial. Les « célibataires » des foyers pouvaient faire venir leurs familles… Le visage des banlieues se transforma avec tous ces jeunes qui grandissaient. Ils donnaient des insomnies à ceux qui voulaient maintenir l’ordre par la seule politique de la matraque. Arriva alors au pouvoir, sous Chirac Premier ministre, un certain ministre de l’Intérieur, hâbleur et charmeur avec son accent corse. Il trouva astucieux de « livrer » les banlieues aux associations « musulmanes » sous prétexte que l’islam interdisait alcool et drogue. En un mot, il voulait introduire un contrôle social à