Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Cri

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Partez à la rencontre du plus célèbre imposteur de l'époque TudorToujours au plus près de la vérité historique, Maxime Benoît-Jeannin nous invite à découvrir le plus grand imposteur de l’Angleterre du XVe siècle, ses rêves, son extraordinaire pouvoir de séduction, sa fragilité et ses véritables origines. Héros picaresque, au déclin du Moyen Âge, resté très populaire au Royaume-Uni, si Perkin Warbeck ne fut pas Richard d’York, il ne fut pas non plus le fils d’un couple de bourgeois de Tournai…Un jour d’octobre 1491, lorsque Perkin Warbeck débarque à Cork, en Irlande du Sud, il ne sait pas encore qu’il va entrer dans l’Histoire de l’Angleterre. Le jeune marchand de tissus se laisse convaincre par des envoyés de la faction des York de se faire passer pour Richard d’York, le fils cadet d’Edouard IV, qui aurait échappé miraculeusement au complot meurtrier de son oncle Richard III. S’ouvre alors pour le jeune homme — il a dix-sept ans — une route pleine de périls et de merveilles, qui le conduira de la cour du roi de France à celle de Jacques IV d’Écosse, en passant par Malines, où Marguerite, duchesse douairière de Bourgogne, tient la sienne. Le voyage de l’aventurier durera huit ans, au gré des renversements d’alliance de la politique internationale de l’époque, toujours soutenu et aidé par Jacques IV, le seul qui ait cru en lui jusqu’au bout et qui lui fera épouser sa cousine, lady Catherine Gordon.D’une tentative de débarquement à l’autre, Perkin Warbeck / Richard d’York prendra la tête de la grande révolte du comté des Cornouailles, dernière rébellion populaire du règne d’Henry VII à mettre sérieusement en danger le fondateur de la dynastie des Tudor. Renonçant au combat, Perkin Warbeck se rend au roi, est gracié in extremis, vit à Westminster, s’évade, est repris par sa faute et finit ses jours à la Tour de Londres après une dernière conspiration. Pendu le 23 novembre 1499, il meurt avec son secret.Une fiction biographique richement documentée, retraçant l'histoire anglaise du XVe siècleA PROPOS DE L'AUTEUR Maxime Benoît-Jeannin, biographe de Georgette Leblanc (1998) et d’Eugène Ysaye (2001), romancier de Mademoiselle Bovary (1991) et d’Au bord du monde, un film d’avant-guerre au cinéma Eden (2009).EXTRAIT Ma Catherine, mon amour, ma colombe ! Laisse-moi encore te tutoyer quelques instants avant de te demander pardon pour tout le mal que je t’ai fait depuis que nous nous sommes rencontrés. Ce tutoiement de nos nuits et de notre intimité la plus chaude, je ne le mérite plus. Aussi je l’abrège dès à présent, je le supprime, et je te rends tout le respect que je te dois. Oui, lady Catherine, je vous dédie la vérité la plus entière, non pas dans l’espoir d’un pardon illusoire, mais pour la sauvegarde de mon âme. Maintenant que tu en es là, me direz-vous, à quoi cela sert-il, sinon à me torturer, alors que je dois m’efforcer de t’oublier, monstre, vampire, suceur de sang !… C’est vrai, je sais combien vous avez raison, et que je suis indigne, infâme, tout ce que vous voudrez. Je suis comme Job sur son fumier. Je suis couvert de plaies et je geins. Seule me console la fin prochaine de mes souffrances.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 339

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LES CONFESSIONS DE

PERKIN WARBECK

DU MÊME AUTEUR

CHEZ LE MÊME ÉDITEUR

Mademoiselle Bovary, roman, 1991

Ivresse dans l’après-midi,récit, 1991

Colonel Lawrence, roman, 1992

Ton fils se drogue, récit, 1993

Le Choix de Satan, roman, 1995

Georgette Leblanc (1889-1941), biographie, 1998

Eugène Ysaye, biographie, 2001

La Corruption sentimentale, essai, 2002

Miroir de Marie, roman, 2003

Chez les Goncourt, roman, 2004

Histoire de la Toison d’or(avec P. Houart), 2006

Mémoires d’un ténor égyptien,roman, 2006

Au bord du Monde,

Un film d’avant-guerre au cinéma Éden,roman, 2009

CHEZ D’AUTRES ÉDITEURS

Notices en plaques(textes et poèmes),

Ghislain Geitner éditeur, Strasbourg, 1971

La Terre était ici, roman,

Éditions Kesselring, Paris, 1978

L’Adieu des Industriels,roman,

Éditions Kesselring, Paris, 1980

L’Ami des Ambrosiens,roman,

Éditions Opta, Paris 1981

La Croisière Einstein,roman (avec Philippe Cousin),

Stock, Paris, 1983

Le Florentin, le roman de Dante,

Stock, Paris, 1985

Eugène Ysaye,biographie,

Pierre Belfond, 1989

Mademoiselle Bovary,roman,

Pierre Belfond, 1991

Colonel Lawrence,roman,

Le Cri/Jean-Michel Place, Paris, 1992

Mademoiselle Bovary,roman,

Emecé Editores, Barcelone, 1993

Le Mythe Hergé,essai,

Éditions Golias, Villeurbanne, 2001

Les guerres d’Hergé,essai,

Aden, Bruxelles, 2007

Mademoiselle Bovary/Nàng Bovary,roman,

(édition bilingue), Éditions Thé Gio’i, Hanoï, 2007

Maxime Benoît-Jeannin

LES CONFESSIONs DE

PERKIN WARBECK

Roman

www.lecri.be

(La version originale papier de cet ouvrage a été publiée avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles)

La version numérique a été réalisée en partenariat avec le CNL

(Centre National du Livre - FR)

ISBN 978-2-8710-6703-0

© Le Cri édition,

Avenue Léopold Wiener 18

B-1170 Bruxelles

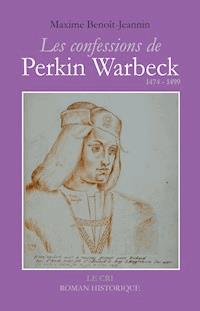

En couverture : Portrait de Perkin Warbeck, dans le Recueil d’Arras, dû à Jacques Le Boucq, peintre héraldiste du xvie siècle. Avec l'autorisation de la Médiathèque d’Arras.

Tous droits de reproduction, par quelque procédé que ce soit, d’adaptation ou de traduction, réservés pour tous pays.

AVANT-PROPOS

Les Confessions de Perkin Warbeckest mon troisième roman historique situé dans un temps que l’on a coutume d’appeler le Moyen Âge. Les héros des deux précédents étaient des personnages historiques réels et incontestés. J’ai réinventé ces personnages et je les ai montrés tels que je les imaginais. Stendhal disait du roman que c’est un miroir que l’on promène le long d’une route.

Tout romancier qui situe ses œuvres d’imagination dans des périodes antérieures à sa naissance serait un romancier historique ? Pas forcément. Mais il est certain qu’un roman dont l’action se passe auxvesiècle ne peut guère s’appeler autrement. Il est difficile de faire abstraction du temps historique dans lequel s’inscrivent les personnages. Surtout s’il s’agit de héros réels, qui n’ont pas été créés par le romancier, mais à qui celui-ci prête une vie, des actions, des pensées, des sensations, des intuitions, des amours, non pas que ces personnages ne les aient pas eues, mais c’est plutôt qu’elles restent ignorées de l’Histoire et des historiens. Et c’est le romancier qui les révèle. « Quand le romancier s’attaque à l’histoire, il a le droit d’en faire ce qu’il veut, mais cela n’a d’intérêt que s’il nous dévoile une vérité qui échappe à l’historien. », remarque l’historienne Annette Wieviorka (dans la revueL’Histoiren°349, janvier 2010) à propos d’un roman qui a fait naître récemment une vive controverse. Le personnage de ce livre étant le Polonais Jan Karski (1914-2000), témoin des horreurs du xxesiècle. Si l’on sait peu de choses sur Karski, notre contemporain, que dire alors d’un personnage tel que Perkin Warbeck ?

Pierrequin de Werbecque, dit Perkin Warbeck en Angleterre (1474-1499), est un véritable personnage historique, pourtant relégué, au fil du temps, au rang des obscurs. Originaire de Tournai, ayant participé à des complots internationaux en France et dans les États de Bourgogne — la Belgique actuelle — il a finalement surtout laissé des traces en Angleterre où il est mort ignominieusement. Il prétendait être Richard d’York, le plus jeune fils d’Edouard IV. Beaucoup d’auteurs se sont intéressés à Perkin Warbeck — alias Richard d’York — au cours des siècles. Le dernier en date avant moi fut Jean-Didier Chastelain, qui réalisa un petit dossier historique publié en 1952 chez un éditeur belge aujourd’hui disparu. En le lisant, je me suis souvenu que j’avais trouvé son nom cité dans la bibliographie du livre de l’historien belge Luc Hommel, consacré à Marguerite d’York, duchesse douairière de Bourgogne et sœur du roi d’Angleterre, Edouard IV. Je ne sais pas qui est Jean-Didier Chastelain. J’ignore même s’il est encore en vie et s’il ne se cachait pas derrière un pseudonyme, le nom de Chastelain étant surtout connu comme celui de l’écrivain bourguignon Georges Chastelain, surnommé le « grand Georges », qui fut le chroniqueur — l’indiciaire — des règnes de Philippe le Bon et Charles le Téméraire. Le réthoriqueur eut un successeur en la personne de Jean Molinet, qui continua son œuvre. C’est lui qui cite le prétendant, le prenant pour Richard d’Angleterre et ne l’appelant pas autrement.

Si Dante et Marie de Bourgogne 1 sont des personnages respectés, qui ont gagné leur place dans l’Histoire, il n’en est pas de même pour Perkin Warbeck dont le nom et l’identité ne sont pas certains. Il refusa celle que son baptême lui avait donnée. Il prit par intérêt la personnalité d’un enfant mort assassiné, et se promena sous ce déguisement d’une cour à l’autre à travers l’Europe. C’était nécessairement un héros picaresque. Un de ces personnages encanaillés et dangereux qui apparut plus tard dans l’Espagne littéraire duxvieauxviiiesiècle. Franc, mais aussi menteur, un peu crapuleux, et qui avoue ses faiblesses et ses lâchetés avec un cynisme déconcertant, qui ne le rend pas moins attachant. Le personnage n’a que sa peau à donner et la risque.

Parmi les nombreux auteurs anglais qui écrivirent sur Perkin Warbeck avant Jean-Didier Chastelain, seuls les noms de Bacon, Horace Walpole et Mary Shelley m’étaient connus. Quant à Bacon, il y avait une homonymie à ne pas ignorer. L’un était le philosophe et religieux anglais, qui s’était arraché à la scolastique duxiiiesiècle, Roger, de son prénom, précurseur de la science expérimentale ; l’autre se prénommait Francis et avait vécu auxxvieetxviiesiècles. Homme de sciences, philosophe, homme d’État, il avait écrit un roman d’anticipation 2 et rêvait d’un monde gouverné par les savants. Quand on s’est mis à douter que Shakespeare fût bien l’auteur de ses pièces, on en a souvent attribué la paternité à Bacon. Francis Bacon, en tout cas, quand il écrit sur le règne de Henry VII ne croit pas que Perkin Warbeck ait pu être Richard d’York et il le voit comme un imposteur. Walpole, au contraire, contemporain de madame du Deffand, et qui mourut en 1797, écrivain d’imagination et grand seigneur, écrit que Perkin Warbeck était bien le fils cadet d’Edouard IV. Auteur d’un ouvrage intituléDouteshistoriques sur le règne du roi Richard III, il tente de réhabiliter ce souverain considéré comme le prototype du monarque criminel. Tâche quasi impossible, mais qui en dit long sur l’esprit particulier de Walpole, auteur également d’Au château d’Otrante, œuvre qui lança la vogue des grands romans noirs ou « gothiques », lesquels exercèrent une influence considérable sur les débuts du romantisme en Angleterre et en Europe. Et il n’est pas étonnant que Mary Shelley, auteur deFrankensteinet deThe Fortunes of PerkinWarbeck,entre autres,ait suivi Walpole sur ce point. Richard d’York avait bien survécu à l’entreprise criminelle de son oncle Richard III et était réapparu sous le nom d’emprunt de Perkin Warbeck.

L’Histoire ne peut pas être une science exacte. L’invention est un penchant très humain et l’Histoire, un fantastique réservoir à contes, romans et scénarios divers, alimenté par une source qui ne tarira pas. Les romanciers sont fondés à y puiser. Plus les événements sont éloignés de nous par le temps, plus les romanciers reprennent le dessus sur les historiens et ne s’en privent pas.

Avec un personnage tel que Perkin Warbeck, la tentation est grande. Il intéresse les poètes, les écrivains et… les hommes de radio. Mon éditeur m’assure que Gérard Valet (1932-2005), brillant animateur et chroniqueur de la radio en Belgique, sur la RTBF, ambitionna de composer un livret d’opéra dans les dernières années de sa vie, dont le personnage principal eût été Perkin Warbeck.

Le mystère de Perkin Warbeck aura donc préoccupé à différentes époques certains hommes à l’esprit curieux qui ont peut-être reconnus en lui une part d’eux-mêmes. Par lui se posent sans doute les grandes questions :D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ?

Que tous ceux qui m’ont précédé dans cette quête soient remerciés.

Je n’oublie pas ceux qui m’ont appuyé dans le présent. Que soient donc aussi remerciés mon éditeur, celui qui m’a transmis le rêve de Gérard Valet et qui, par ses encouragements, m’a permis de le réaliser sous la forme que j’avais choisie, et ma compagne, pour sa patience et son équanimité.

Maxime Benoît-Jeannin

______________________

1 Maxime Benoît-Jeannin :Le Florentin, le roman de Dante,Stock, Paris, 1985 ;Miroir de Marie, roman, Le Cri, Bruxelles, 2003.

2 La Nouvelle Atlantide.

Itinéraire de Perkin Warbeck

à travers l’Europe de la fin duxvesiècle

Prince qui sur tous a maîtrie

Garde qu’enfer n’ait de nous seigneurie.

À lui n’avons que faire ni que soudre

Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre.

François Villon

PREMIÈRE PARTIE

LE MANNEQUIN DE PRIGENT MENO

1.

Ma Catherine, mon amour, ma colombe ! Laisse-moi encore te tutoyer quelques instants avant de te demander pardon pour tout le mal que je t’ai fait depuis que nous nous sommes rencontrés. Ce tutoiement de nos nuits et de notre intimité la plus chaude, je ne le mérite plus. Aussi je l’abrège dès à présent, je le supprime, et je te rends tout le respect que je te dois. Oui, lady Catherine, je vous dédie la vérité la plus entière, non pas dans l’espoir d’un pardon illusoire, mais pour la sauvegarde de mon âme. Maintenant que tu en es là, me direz-vous, à quoi cela sert-il, sinon à me torturer, alors que je dois m’efforcer de t’oublier, monstre, vampire, suceur de sang !… C’est vrai, je sais combien vous avez raison, et que je suis indigne, infâme, tout ce que vous voudrez. Je suis comme Job sur son fumier. Je suis couvert de plaies et je geins. Seule me console la fin prochaine de mes souffrances. Pour la suite, je ne sais par quelle partie du monde de l’au-delà mon âme transitera. Et voilà déjà qu’à peine l’histoire commencée, mon jeu de vil comédien apparaît dans toute sa laideur. J’écris que ma fin me console !… Oh ! le maraud, le pitre ! Rien que pour ce mensonge, je mériterais d’être écartelé comme régicide…

Voici la suite quand même : ne possédant plus que ma courte histoire, dont je connais déjà la fin, je vous la cède. Vous en ferez ce que vous voudrez. D’ailleurs, je ne suis même pas sûr qu’elle arrivera jusqu’à vous… On m’a promis de vous remettre ma confession en mains propres, mais vous savez ce que valent les promesses d’un geôlier… Ou plutôt, non, vous ne le savez pas, vous ne pouvez vous douter de tout ce que j’endure, vous êtes loin de tout cela à Westminster, dans la suite de la reine qui veut bien vous offrir l’hospitalité. Est-elle bonne cette Elisabeth d’York dont j’ai failli être le frère et dont je suis peut-être le cousin, si ça se trouve ? Et ça s’est trouvé, mais n’anticipons pas, comme on dit. Pas tout à la fois… Déguste… Je ne veux pas retourner le couteau dans la plaie, il est si coupant, si pointu. J’imagine que vos compagnes font ce qu’elles peuvent pour vous distraire, quand vous vient une larme lorsque mon souvenir vous trouble. Mais il ne faut pas pleurer, lady Catherine, il ne faut pas !…

J’ai déjà beaucoup avoué sans doute. J’ai dit la vérité au roi. Celle qui pouvait lui servir. Rien de plus. Tout le reste — et quel reste ! — est ce qui m’importe bien davantage. C’est cela que je vais tâcher de vous confier dans le peu de temps qui m’est imparti. Voyez-vous, ma gracieuse Catherine, ma très-aimée, ça, vous ne pouvez m’empêcher de vous le dire, je ne suis pas censé écrire dans ce cachot. Je le fais grâce à la bienveillance de mon gardien qui m’a donné de quoi. Qu’est-ce que cela cache ? Je n’en sais trop rien… Le jour est faible dans cette cellule. Le soleil ne l’éclaire pas et la lune non plus. Je m’use les yeux tant que c’est possible. À la nuit tombante, il m’apporte une lampe et je puis poursuivre tout en prenant mille précautions pour ne pas mettre le feu à la paille de mon bas-flanc. Je n’avance donc que de quelques heures par jour, ma Catherine. Il se pourrait alors que cette confession fût inachevée. Au moins contiendra-t-elle le témoignage de mon repentir. Hélas, je n’ai pas appris à former des lettres. Tant qu’il s’agissait de parler, d’expliquer, de convaincre, ça allait, je n’ai jamais eu ma langue dans ma poche. Les scribes transcrivaient mes propos. Je n’avais pas à me soucier de leur matérialisation sur le papier. Maintenant que je me suis assigné cette ingrate, mais ô combien nécessaire besogne, je vois mieux le mérite de messieurs les chroniqueurs, poètes et autres rhéteurs dont je ne me souciais guère autrefois, au point de me moquer d’eux. Quelle saleté que l’écriture ! Mais il faut te dire qu’ici, ma toute belle, dans le cloaque où je suis tombé, je ne suis plus bon qu’à ça ! Tiens, un museau de rat ! Tiens, voici que je te tutoie encore, malgré ma promesse. Voilà, ils sont partis. J’ai rebouché le trou par où le rat tentait d’entrer dans mon royaume, et je suis de nouveau à vous. Le tutoiement, lui, reviendra. Et pardon si je te manque de respect par moment par cet usage familier qui ne devrait plus être de mise entre nous, mais que veux-tu ? c’est plus fort que moi. Cela m’échappera encore. Aie donc pitié de mon corps prisonnier, vu que l’on me fait crever ici à petit feu. Notre mariage n’est pas encore cassé. Qui en aurait le pouvoir ? Peut-être le pape ? A-t-on déjà envoyé un courrier à Rome pour une affaire de cette importance ? Allons, pour Dieu, tu es toujours ma femme !…

Ce que je veux que vous sachiez, c’est le parfait souci qui m’habite de vous transmettre la vérité. Ah ! lady Catherine Gordon, que n’avez-vous épousé le véritable Richard d’York, vous seriez princesse aujourd’hui et future reine, au lieu de cela vous êtes pour le public la moitié et bientôt la veuve d’un gueux ! Il faut vous en convaincre. Il faut vous en convaincre ! J’ai envie d’écrire une troisième fois cette phrase, en pénitence. Notez que si vous aviez été donnée au pauvre Edouard de Warwick, vrai York celui-là, fils de feu le duc de Clarence, vous ne seriez guère plus avancée. Nous sommes presque voisins à la tour de Londres maintenant. Le malheureux y est enfermé depuis quinze ans, parce qu’il est le dernier neveu encore vivant de feu le roi Edouard IV et que le roi Tudor le craint. Ces rois sont décidément les plus inhumains des hommes. Je l’ai constaté, très chère lady Catherine, pour mon malheur. Ils n’ont confiance en personne. Ils ne peuvent se reposer sur aucun ami. C’est pourquoi, ils sont si cruels. Ton cousin Jacques d’Écosse est en tout point différent. Lui, je l’aime comme un respectable frère. Mais se peut-il qu’il me laisse périr ici ? Oui, ses forces ne lui permettent même pas de faire dix lieues en Angleterre. Votre misérable patrie a si peu de ressources !…

Pour en revenir à nous, ma chérie, tout ce que j’ai déclaré devant Henry VII et en ta présence n’est, hélas, que trop vrai. J’ai bien compris que tu doutais quand nous nous sommes retrouvés avant que je ne commette la folie de m’évader de Westminster. Encouragée par mon attitude perverse, vous vous êtes dit, aveuglée par votre amour : tu as faussement avoué ta pseudo imposture pour sauver ta peau, ce qui ne t’évitera pas d’être pendu, pauvre con ! Tu es Richard, et tu as créé ce personnage de Tournai pour complaire au roi. Vous vous êtes raccrochée à cet espoir et moi, sentant cela, je n’ai pas dissipé cette illusion. Pardonnez-moi encore, mais cette chimère de Richard d’York m’a soutenu pendant tant d’années. Grâce à elle, j’ai connu le beau monde. Et, mourir pour mourir, je préférais que ce soit — tout au moins dans ton esprit — sous le nom de ce prince qui a encore eu moins de chance que moi, au moins vous ai-je connue, que sous celui très commun de Pierrequin de Werbecque, Perkin Warbeck, comme disent les Anglais, incapables de le prononcer correctement. Pour moi, il ne s’agissait pas de mourir, mais de vivre ! Même au prix du déshonneur ? Certes ! Que voulez-vous, je ne suis pas un homme bien né ! Rien que cela doit achever de vous convaincre de ma roture. Cependant, entre un manant et un prince mort, y a-t-il, sous terre, une différence ? Les vers n’en ont pas moins d’appétit. J’ai vu trop de morts pour ignorer que nous somme tous constitués de la même chair. La preuve, par les vers… Qui peut la contester ?… Non, croyez-moi, vous qui fûtes ma femme et qui l’êtes encore, je vous engage à ne pas l’oublier : être mort, c’est le plus grand des péchés. Toujours, Caterina mia ! Lorsque je ne serai plus, tu te délivreras plus ou moins vite de ce lien qui ne fut point imaginaire. Tu as trop souvent crié dans mes bras que tu m’appartenais pour que je puisse en douter. Même ici. Alors que je ne sortirai de cette tour que pour être pendu. Je tourne en rond. Je me répète, pas par méchanceté, mais par peur. C’est elle qui m’a fait échouer dans cette entreprise trop ambitieuse pour moi. Même un prince de sang royal aurait pu être tué sur le champ de bataille, alors moi ! Mais, semble-t-il, le sang royal ne connaît pas la peur. Moi, mes entrailles se mettent à gargouiller insolemment. J’essaie de les raisonner, rien à faire. Bien sûr, ce qui nous différencie, manants et seigneurs, c’est l’âme. Crois, ma colombe, que j’en suis bien persuadé. Une âme bien née et bien trempée, dès qu’elle a échappé à la bourbe du corps livré à la pourriture, disparaît dans l’air et rejoint le royaume de Dieu ou l’Enfer. Mais, dans l’Invisible, comment reconnaître une âme noble d’une autre d’extraction plus basse ? Comment les âmes se guident-elles dans l’Invisible ? Les anges et les démons les entraînent vers le haut et le bas ? Chacun son travail. Et si tous les prêtres mentaient, n’en sachant au fond pas plus que nous ? Ah ! ce sont de graves questions, ma Catherine, dont j’aimerais débattre avec toi, si j’avais le temps ! Le roi, dans sa grande bonté, s’il m’accordait sa grâce et m’anoblissait, m’autorisant par là à finir mes jours avec toi ? Je remettrais cettedisputatioà plus tard, trouvant plus désirable de nous ébattre. Je suis incorrigible là-dessus. Dès que je pense à toi, je revois tout ce qui a été mien depuis notre mariage. De tes beautés, ne me suis jamais rassasié. Je crève de soif près de la fontaine. Mais il faut payer pour toutes nos fautes… La liste des miennes est longue. On nous tend le bassinet et on crache dedans comme une bile dorée…

Non, tu vois, je ne me pardonnerai jamais mon manque de caractère. Que l’on insiste, et l’on me persuade facilement. Je veux être gentil avec tout le monde, c’est un fait.

Quant à mes origines, il faut revenir là-dessus. Il n’y a pas plus peuple que moi, en apparence. Tu dois comprendre par là que j’ai un secret à te faire partager.

Tu dois le savoir, car à toi, cousine du roi d’Écosse, je ne l’ai pas raconté en détail, on certifie que je naquis vraiment à Tournai l’année 1474. Quel mois, quel jour ? Je ne peux pas m’en souvenir, d’autant qu’en réalité je suis né plus au nord et pas de celui dont je porte le nom. Tournai est une petite cité du Hainaut restée fidèle au roi de France. Juste à la frontière desétats de Bourgogne. Nicaise, ma mère, ou plutôt celle qui passait pour tel il y a encore peu d’années, me baptisa Pierrequin, le nom de famille de mon supposé père Jean étant Werbecque. Il appartenait à la corporation des bateliers et je crois qu’il s’occupait principalement de l’entretien du chenal. Je ne sais ce qui passa exactement par la tête de mes parents adoptifs — eh oui je ne puis te le celer plus longtemps, mais la révélation n’est pas pour tout de suite —, ils décidèrent que je n’avais pas vocation à demeurer longtemps auprès d’eux. D’abord, j’habitai très peu sous leur toit. Ma mère, appelons-la encore ainsi, me plaça chez un oncle, Jean, dans la paroisse de Saint-Piat. Et puis, un jour, elle vint me chercher et m’emmena, en compagnie d’un certain Berlo, à Anvers, la grande ville sur l’Escaut. Là, elle me confia à un cousin, afin que j’apprenne de lui le flamand. Au bout de six mois dont je n’ai pas grande souvenance, cet homme, nommé Jean Stienbeck, préféra me renvoyer à Tournai à cause de la guerre qui désolait la Flandre. J’avais dix ans. Je connaissais suffisamment le flamand pour le parler. J’aurais pu demeurer encore longtemps à Anvers, qui me plaisait beaucoup, sans cette guerre entre Maximilien, le veuf de la duchesse Marie de Bourgogne, et ses sujets. Dès que les choses se furent calmées, ma mère me renvoya à Anvers. Comme si mon sort dépendait de cette ville. Mais moi, je n’étais pas très heureux de tous ces changements. Quand je me sentais bien quelque part, on me chassait. Bref, à peine arrivé en compagnie d’un marchand, je tombai gravement malade, et cet homme, voyant que j’étais devenu impropre à tout apprentissage, me mit en pension chez un peaussier, puis dans une auberge. Cela valait peut-être mieux car l’atmosphère des rues était belliqueuse. Les Anversois livrèrent plusieurs batailles aux Flamands de Bruges. Quand je fus guéri à la Noël de 1485, on m’emmena sans tarder à Middelbourg, en Zélande, où j’entrai au service de John Strewe, un négociant anglais. Mes parents présumés — ou que je croyais être tels — me destinaient au commerce, à n’en pas douter. En Flandre, il faut non seulement parler le flamand mais l’anglais en plus du français, si l’on veut intéresser un patron et faire de bonnes affaires. Ma mère m’encourageait par lettres à accepter mon sort et elle me donnait des nouvelles de sa santé. C’est ainsi qu’elle m’apprit qu’elle avait accouché d’une fille, puis que mon frère et ma sœur étaient morts de la peste. Comme je les avais à peine connus, la nouvelle me laissa indifférent. Quant à ma nouvelle sœur, elle devait me rester tout à fait étrangère. De toute façon…

Moi, j’en avais fini avec les maladies. Entre-temps, j’avais encore grandi et j’apprenais tout très vite. Sans doute pourquoi je plus beaucoup à lady Brampton, noble dame exilée en Flandre pour sa dévotion sentimentale envers les enfants d’Edouard le quatrième. Son propre mari, un Juif portugais, s’était converti, le roi avait été son parrain et lui avait donné son nom. Brampton s'était empressé d'oublier le sien en même temps que son ancienne religion.Mais le roi était mort et le nouveau baptisé, resté fidèle aux York, passa au service de Richard III, qui l’avait anobli après que Brampton l’eut aidé à vaincre la rébellion du duc de Buckingham, lors de sa tentative de détrôner Richard au profit de Richmond, futur Henry VII. En fait, lady Brampton n’avait fait que suivre son mari. Et si elle révérait les enfants d’Edouard, Sir Brampton, lui, qui devait tout aux York, avait compris que l’avènement de Henry de Lancastre le condamnait à l’exil. Plus tard, je me plus à croire que je n’avais pas été placé près d’elle par hasard, la dame étant une yorkiste acharnée… Mon éveil et ma curiosité l’agréèrent. En outre, j’étais un enfant aimable, tant par le physique que par l’esprit. J’eus onze ans. Elle me prit auprès d’elle comme page. Lord Brampton ayant décidé d’envoyer sa femme outre-mer, nous partîmes bientôt pour le Portugal. La traversée à bord d’un vaisseau nomméThe Queen’s shipne me parut pas trop longue. Lady Brampton était maternelle et affectueuse. Avec elle, je redécouvrais ce qu’était la tendresse d’une mère. Et, comble de la félicité, elle m’apprit un autre rôle de composition, ce qu’elle pouvait se permettre, car je n’étais vraiment pas son fils. Mais je n’en dirai pas plus, tu es assez fine pour deviner le reste, et je ne veux pas te rendre jalouse, encore que ça me plairait que tu le sois un peu. Pour rendre la traversée moins ennuyeuse et me donner des leçons d’anglais qui fussent plus plaisantes, elle me conta l’histoire de son pays depuis le Conquérant et s’attarda principalement sur les temps de la guerre civile qui avait divisé récemment l’Angleterre. Elle s’anima beaucoup au sujet des événements survenus depuis la mort du roi Edouard. Elle l’avait bien connu et vu de près à la cour. C’était une femme assez belle et savante. À peine mariée, elle devint la favorite de ce roi, mais d’après elle, ce fut une simple amitié, rien de plus. « Croyez-le ou pas, mon cher enfant, me dit-elle, mais sa Majesté me respecta. Il se conduisait avec moi en vrai chevalier. » À ce qu’elle me dit, l’actuel roi Henry, septième du nom, n’était qu’un usurpateur, puisque chef de la maison de Lancastre. Mais le pire monstre avait été le troisième roi à s’appeler Richard, un York pourtant celui-là et frère d’Edouard, Richard, duc de Gloucester, que nous appelons en français Glocestre. Tuteur des enfants d’Edouard, ils étaient sept, ce damné Richard s’empressa de trahir ses engagements dès que son frère mourut. Il fit arrêter le frère de la reine, sir Anthony Woodville, et lord Richard Grey, le fils que la reine avait eu d’un premier mariage. Mais le plus terrible était à venir. Le fils du roi, qui s’appelait Edouard comme son père et qui avait douze ans et demi, fut enfermé à la tour de Londres. On fit croire au jeune prince qu’on le logeait là en attendant la cérémonie de son couronnement. Mais pour Edouard V, de cérémonie il n’y eut point, car bientôt on lui donna pour compagnon de geôle son cadet Richard, âgé de onze ans, fils tout comme Edouard du feu roi et de la reine Elisabeth. Et là, à plusieurs reprises, lady Brampton, à cet instant de son récit, tout en me passant la main dans les cheveux, ne put s’empêcher de me dire : « Comme tu lui ressembles, mon petit Perkin. Si je ne savais pas comment il a fini… le pauvre cher enfant… ». Ce devait être vrai, puisqu’elle l’avait vu, et il est certain que nous avions presque le même âge, sauf que j’étais né deux ans après lui. « Mais, poursuivit d’un ton indigné lady Brampton, les deux fils du roi Edouard, avec un tel oncle, n’eurent pas la moindre chance. Gloucester ne pensait qu’à les éloigner du trône afin de succéder au plus vite au défunt roi. Il s’en débarrassa d’abord en faisant annuler le mariage de son frère avec la reine, sur une accusation de sorcellerie. Du coup, ses enfants furent déclarés bâtards. Le Parlement pria le frère d’Edouard de coiffer la couronne, ce que, je te le garantis, mon petit, dit lady Brampton, Richard fit sans tarder. S’il en était resté là, ajouta-t-elle, mais il lui fallait s’assurer que jamais les enfants d’Edouard ne lui réclameraient la couronne. Il n’y avait qu’un seul moyen sûr, les faire périr. Edouard et Richard furent étouffés dans leur lit, alors qu’ils dormaient. Et les assassins cachèrent on ne sait où les corps des petits princes. Ne parle pas de mes sentiments à mon mari, si tu le revois, car lui est reconnaissant au roi Richard de l’avoir anobli. Ce n’était qu’un financier, il est maintenant chevalier. Tu comprends pourquoi nous sommes du parti des York, Perkin… »

Si je comprenais…Quand nous touchâmes terre dans le port de Lisbonne, j’avais appris que Richard III n’avait pas régné longtemps. Dieu ne l’avait pas permis, m’avait affirmé la bonne dame. Ce roi fut tué au combat et son cadavre emmené à sa dernière demeure ficelé sur un cheval comme simple gibier. Mais pour lady Brampton, Henry Tudor, le successeur du criminel potentat, avant tout un Lancastre, ne valait guère mieux. Il était même pire, puisqu’elle et son mari avaient dû fuir l’Angleterre et tout laisser derrière eux. Dommage, me disais-je, quand on a connu le roi, la cour… Comme j’étais encore un peu un enfant, malgré ma vie si besogneuse, je rêvai de rendre à lady Brampton tout ce qu’elle avait perdu à cause de l’exil. Si j’étais roi, j’aurais fait d’elle ma première dame d’honneur… Malheureusement, je dus me séparer de cette gentille dame que je regrettai longtemps et j’entrai au service d’un seigneur portugais, le chevalier Pedro Vasco de Cogna. Il me fallut au plus vite apprendre une nouvelle langue, car mon nouveau maître parlait à peine le français et l’anglais. Ma tâche ne me plut guère, Lisbonne encore moins. Je devais fourbir les armes de mon maître, m’occuper de ses habits et de son cheval. Il me semblait que j’avais mieux à faire. À mes moments perdus, je traînais sur le port. J’avais déjà treize ans, et ne me voyais pas vivre toute ma vie au Portugal, surtout dans la condition de domestique. J’aurais pu m’embarquer pour une expédition maritime en Afrique et ne jamais revenir. Mais j’étais encore trop jeune pour faire un corsaire ou un soldat de métier vraisemblables. Ainsi, à force de fréquenter les quais et les tavernes, je connus un marchand breton, Prigent Meno, et, grâce à lui, je pus m’échapper du Portugal. Nous levâmes l’ancre pour la France et la Bretagne où il avait des affaires à traiter. Je n’avais jamais entendu parler du duché de Bretagne auparavant. Meno y vendait des tissus et des soieries. Pendant quatre ans, écumant les ports de l’Atlantique, nous fîmes du commerce entre Portugal, France et Bretagne. Le duché était depuis peu en paix, ce qui aurait pu inciter Meno à s’y établir davantage, mais mon patron décida de mettre le cap sur l’Irlande, terre de moi inconnue.

Nous débarquâmes à Cork en octobre de 1491. J’avais maintenant dix-sept ans. J’étais donc à peu près tel que tu m’as vu quatre ans plus tard au château de Stirling, lors de ma présentation à ton cousin, le roi d’Écosse. Ce 20 novembre 1495, j’espère que vous vous souvenez de cette date, ma bien-aimée, j’étais convaincu pour la galerie, depuis le temps que je jouais ce rôle, d’être bien Richard d’York, le rescapé de la Tour de Londres. Car un événement était intervenu entre-temps dans lesétats de la duchesse douairière de Bourgogne, qui m’avait apporté la preuve que je ne pouvais être le fils du feu roi d’Angleterre, mais bien son neveu. Comment ? te récrieras-tu. Tu oses encore ? Es-tu fou, Perkin ? Un peu de patience, ma belle, laisse l’histoire se dérouler comme il se doit, du commencement à la fin, et tu verras sur quoi je fonde ma certitude.

À Cork, ce jour d’octobre 1491, j’étais très loin d’y penser. J’avais même oublié les récits de lady Brampton et l’Histoire de l’Angleterre. Personne n’aurait pu me faire croire, je t’assure, que j’allais bientôt en faire partie. Je ne me préoccupais que d’aider mon patron à vendre ses rouleaux de tissu. C’est à ce moment-là, quand les certitudes vous cadenassent de toute part, que la terre s’ouvre sous vos pieds. Vous êtes tellement sûr d’être vous, n’est-ce pas ? Eh bien, tiens ! Attrape !

Débarqué avec Prigent, moi dans mes plus beaux vêtements de soie que je ne me lassais pas de porter car je m’étais vu dans le miroir, frappé par ma bonne mine et mon aspect de gentilhomme, me demandant même de qui il s’agissait lorsque je m’étais apparu, devenant du coup amoureux de ma propre personne, amoureux fou pour la vie, marié à moi-même alors que j’étais juste paré comme un mannequin de foire — Pierrequin le mannequin, tiens comme ça sonne juste ! —, je rencontrai un franc succès et certains en tombèrent à la renverse en me voyant si bien attifé. Je plaisais aux dames, mais pas seulement ! Oh ! ne te méprends pas, ce n’est pas ce que je veux dire. Des notables de Cork, dès qu’ils m’aperçurent dans leur ville, furent à ce point frappés par ma beauté altière et mon élégance, qu’ils m’accostèrent avec le plus grand respect et la plus sincère admiration en m’affirmant haut et fort que je devais être de toute évidence le fils du duc de Clarence. Je lui ressemblais trop pour refuser de le reconnaître, n’est-ce pas ? Ce disant, ils m’appelaient « monseigneur » et restaient découverts…

J’étais si loin, à l’époque, de prétendre à une quelconque haute destinée, étant si inextricablement lié à mes très humbles origines, que je réfutai immédiatement être le rejeton de ce duc. Il suffisait d’ailleurs d’interroger à ce sujet mon maître Prigent Meno, mon employeur depuis quatre ans que nous roulions sur les mers, pour savoir à quel point je disais vrai. Mais ces Irlandais sont têtus. Je leur avais fait une si forte impression dans mes merveilleux habits de cour qu’ils n’en démordaient pas. De plus, Prigent était à l’auberge. Il m’avait laissé me promener à mon aise par la ville, comme une réclame vivante pour ses marchandises. Ah oui, je portais beau ! Mes vêtements faisaient de moi un prince. Mais ce que mon patron n’avait pas prévu — et moi encore moins, je te le jure, ma Cathy ! —, c’est que j’allais entrer dans une rapsodie si étrange, plus folle que tous les romans de chevalerie du siècle. Un jeune négociant se promène le nez au vent, complètement étranger à toute autre ambition que celle de bien vendre sa marchandise, et voilà que des fous le précipitent cul par-dessus tête dans une histoire sans queue ni tête précisément, mais pas sans couilles ! Car il fallait quand même en avoir un peu pour se lancer là-dedans, si vous voyez ce que je veux dire, ma mie. Oui, vous le voyez très bien, friponne, vous les avez soupesées dans vos tendres mains et vous en avez senti le poids. Pardon pour ce langage, mais mon âme déraille un peu en ce moment… Comme toute ma carcasse… Je suis plus à plaindre qu’à blâmer… Le sang mêlé aux larmes suinte sur les murs… L’enfer serait pire qu’ici ? Allons donc !…

Les seigneurs étaient autour de moi, bourdonnant comme des abeilles sur un arbuste mellifère. Ils se régalaient. Agitaient leur couvre-chef et branlaient de la tête. Tandis que moi je jurais mes grands dieux que je n’étais qu’un bourgeois de Tournai…

Le groupe d’Irlandais, balançant entre scepticisme et enthousiasme, ne vit plus qu’un moyen, en appeler à ce qu’il connaissait de plus sacré au monde, donc de me faire jurer sur l’Évangile et la Croix que j’étais bien Perkin Warbeck, le vendeur de soieries, et non son altesse royale Edouard de Warwick. Du reste, ils comprenaient ma discrétion. Dame ! Je m’étais bien évadé de la Tour de Londres, n’est-ce pas ? Si j’étais malgré tout le prince, je ne devais rien craindre d’eux. Oh ! là ! non ! Qu’allais-je penser ? Ils n’étaient pas des partisans d’Henry le Septième, bien au contraire. Et ça, ils pouvaient me le prouver !

Je voyais qu’on n’en sortirait pas tant que je n’aurais pas juré sur les foutues saintes reliques. Pressé d’en finir, j’acceptai de les suivre. Mais il faut dire aussi que, par jeu, mes expressions et mes propos semblaient contredire mes dénégations. Toujours mon damné talent de comédien inné, moi l’artiste du double-jeu ! J’aimais semer le doute et aller dans le sens de mes interlocuteurs, les caresser dans le sens du poil : vos convictions sont les miennes, messeigneurs ! D’un autre côté, cette idée de me reconnaître prince ne m’allait pas comme un gant. Il me semblait que c’était chercher les ennuis que de me prétendre au-dessus de ma condition. On ne doit jamais péter plus haut que son cul, n’est-ce pas ? Tout le monde l’assure en tout cas. Mais qui se retient ? Les ennuis… quand ça m’arriverait, ce serait comme si un mur m’était tombé sur le crâne. Je ne me trompais pas, putain ! Ça, je peux le dire ! Aussi aurais-je dû maintenir ma position et les envoyer tous au diable. Mais je ne vous aurais pas connue, lady Gordon, et je l’aurais bougrement regretté. Je m’égare, pardon… On respire mal dans ce cul de basse-fosse, qui sent la merde et la viande pourrie… Attends mon gars, me dit mon gardien qui n’est pourtant pas la pire des canailles ni la plus épaisse des brutes, quand je me plains de l’air infect de ces lieux, tu respireras à pleins poumons quand tu te balanceras au bout d’une corde, foutu Français ! Pourquoi n’es tu pas resté à Tournai à bayer aux corneilles, comme vous savez si bien le faire, vous autres ? C’était son idée, je n’allais pas le contrarier… Oublions-le ! Pardon… Mille génuflexions devant ton corps adoré, ô belle… Aie pitié du malheureux Perkin… qui divague sérieux… Je me calme !

Je reviens à Cork, face à mes Irlandais qui voient en moi un prince de la maison d’York. Ils en sont arrivés à exiger un serment, tant mon personnage les ensorcelle. Ils sont persuadés que je n’oserais pas le sacrilège et le parjure. Et ils ont raison. Ah ! ils seront bien déçus.

Je me laissai accompagner chez le maire, John Lewelyn O’Water, à qui ma vue elle aussi en boucha un coin. On venait de l’avertir de la présence du fils du duc de Clarence dans sa cité et voici qu’il lui apparaissait. Magie ? Sorcellerie ? Beauté, présence, élégance, talent ! L’histrion les subjuguait. C’était simple. Mais pas pour ces rustres. J’expliquai que je n’étais qu’un marchand, fort bien accoutré, certes, mais rien de plus. Qu’alliez-vous supposer, messires ? Comme les autres, il n’était pas fâché de savoir la vérité et de mettre fin au trouble que ma présence causait dans sa ville.

Alors, devant un prêtre, j’affirmai sur la Croix et l’Évangile que je n’étais pas le fils du duc de Clarence ni de personne d’autre de son sang. Un York, moi ? Pas question ! Il fallait s’y faire. Navré de vous décevoir, gentlemen ! Je répétai que j’étais au service d’un marchand breton et que nous vendions les plus beaux habits de la terre à un prix défiant toute concurrence. C’était le moment d’en profiter !

Puisque je n’avais pas été foudroyé, ils me crurent. Mais, comme je l’avais prévu, ils ruminèrent leur déception, même s’ils me laissèrent repartir sans plus de cérémonie. Enfin, à peine étais-je de retour à l’auberge, en train de raconter mon histoire à Prigent qui s’en réjouissait, que deux Anglais parfaitement inconnus de moi s’efforcèrent de me convaincre que si je n’étais point le comte de Warwick, je ne pouvais pas être moins qu’un bâtard du feu roi Richard, celui qui avait péri à la bataille de Bosworth. S’ils avaient su ! Je me récriai qu’ils étaient tous cinglés à Cork ! Je réaffirmai — témoignage de Prigent à l’appui — que pas une goutte de sang des Plantagenêt ne coulait dans mes veines et qu’il s’agissait maintenant de me laisser tranquille. Je n’étais qu’un manant né à Tournai l’an de grâce 1474 ! Les deux émissaires changèrent alors complètement de tactique. Certes, ils étaient convaincus que je ne mentais pas, que je n’avais point de noble origine. Et que, somme toute, j’étais un fort honnête garçon de ne pas prétendre le contraire. D’autres ne se seraient pas gênés, eux, afin de mener la belle vie. Cependant, toute mon apparence le démentait. Ma prestance, mon allure, mes traits, rien en moi n’eût déparé un York. Tiens donc !

— Oui, dis-je, contenant du mieux que je pouvais, sinon ma colère du moins mon irritation, mais je suis Perkin, le mannequin du négociant Prigent Meno, et si je n’avais pas été attifé par ses soins, personne ne m’aurait remarqué, et vous ne seriez pas là, messeigneurs. Alors,please, bonnes gens, lâchez-moi la grappe !

— Cet esprit de répartie plaide en votre faveur, dirent-ils. C’est chose rare chez un manant. C’est peut-être la chance de votre vie d’être apparu dans cette bonne ville, mon garçon. Réfléchissez. Aimez-vous l’aventure, la vie princière, les chevaux, les femmes, la chasse, le vin et le jeu, les pierres précieuses, les bagues, les chaînes d’or ?… L’existence d’un prince, en somme !

Si je voulais dormir à Westminster et péter dans la soie, tiens donc !