Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Cri

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Enfant, adolescente, jeune femme, tels sont les trois âges de

Marie de Bourgogne, archiduchesse d’Autriche, que ce roman met magnifiquement en scène jusqu’à la chasse tragique dont elle mourut à 25 ans, ultime héroïne de cette période sombre et vivante qui annonce le déclin du Moyen Âge. À la mort de son troisième enfant,

Marie de Bourgogne commence à écrire l’histoire de sa vie. Elle met à nu les jeux du pouvoir et de la guerre entre Valois de France et de Bourgogne, mais aussi son cœur de jeune princesse lucide, courageuse et fière de son rang, qui veut aimer et être heureuse, mais pas au prix du renoncement. Le roi

Louis XI, son parrain et cousin, l’apprendra à ses dépens. Son père

Charles tué devant Nancy,

Marie de Bourgogne résiste aux entreprises bourguignonnes (Pays-Bas, Belgique et Luxembourg actuels). Enjeu central de tant de projets matrimoniaux et d’alliances politiques depuis l’âge de cinq ans, duchesse régnante à vingt, faisant face aux menaces intérieures et extérieures — la révolution et la guerre —, elle épouse, après bien des vicissitudes,

Maximilian d’Autriche de deux ans son cadet. Mariage d’amour et de raison aux répercussions européennes, cette alliance sauvera

Marie de la solitude, lui donnera le bonheur et l’aidera dans sa lutte acharnée contre la puissance et la ruse de

Louis XI. À eux deux,

Marie et

Maximilian réussiront quelque temps à forcer le destin et l’apathie de l’Europe…

À PROPOS DE L'AUTEUR

Maxime BENOIT-JEANNIN est l’auteur de plusieurs romans, notamment

Mademoiselle Bovary (coédition Belfond, 1991),

Colonel Lawrence (Coédition Jean-Michel Place, 1992) et

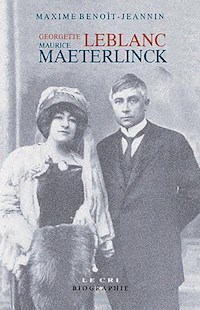

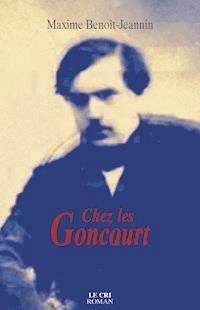

Chez les Goncourt (2004). De deux biographies exhaustives :

Georgette Leblanc 1869-1941 (1998) ;

Eugène Ysaye, le sacre du violon (2001). Et d’un essai sur les rentrées littéraires,

La Corruption sentimentale (2002).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 494

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

MIROIR DE MARIE

DU MÊME AUTEUR

CHEZ LE MÊME ÉDITEUR

Mademoiselle Bovary,roman, 1991

Ivresse dans l’après-midi,nouvelle, 1991

Colonel Lawrence,roman-essai, 1992

Ton fils se drogue,document, 1993

Le Choix de Satan,roman, 1995

Georgette Leblanc(1869-1941), biographie, 1998

Eugène Ysaye, le sacre du violon,biographie, 2001

La Corruption sentimentale, les rentrées littéraires, essai, 2002

À PARAÎTRE DANS

LE CYCLE DE LA MAISON DE VALOIS

Tome II :Blason d’Occident

Tome III :Jean sans Peur

Tome IV :Le Lys et la Croix

CHEZ D’AUTRES ÉDITEURS

Le Mythe Hergé, essai, Golias, 2001

Maxime Benoît-Jeannin

BOURGOGNE !

Le cycle de la Maison de Valois

MIROIR DE MARIE

Roman

Catalogue sur simple demande.

www.lecri.be [email protected]

(La version originale papier de cet ouvrage a été publiée avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles)

La version numérique a été réalisée en partenariat avec le CNL

(Centre National du Livre - FR)

ISBN 978-2-8710-6739-9

© Le Cri édition,

Av Leopold Wiener, 18

B-1170 Bruxelles

En couverture : Maître de Marie de Bourgogne,Livre d’heures de Marie de Bourgogne(détail), v. 1470-1480.

Tous droits de reproduction, par quelque procédé que ce soit, d’adaptation ou de traduction, réservés pour tous pays.

« Nul ne peut nier que la duchesse Marie

ait été le témoin du drame où s’abîme la

grandeur bourguignonne. Ses yeux ne sont

jamais demeurés sans regard. Et l’on doit

refuser le portrait romantique de l’inutile

héritière, de l’éternelle fiancée, de la souve-

raine prostrée et désarmée, enfant timide,

sans intelligence, ouvrant de grands yeux

sur un monde et une aventure humaine

qu’elle n’aurait pas compris. »

YvesCazaux

PROLOGUE

Me vider de mes larmes. Me donner sans jamais me reprendre. Somnoler dans les bras de mon époux que la douceur de ma peau consolait. Telle a été cette nuit de deuil.

Revenue de la messe, pour la première fois de ma vie, j’écris pour moi seule dans le cabinet attenant à ma chambre. Il y fait encore nuit. J’ai dû allumer quelques bougies.

Ici, c’est ma librairie privée. Je la transporte avec moi d’un château à l’autre. En plus des livres sur un rayonnage, il y a un écritoire, des plumes, des rouleaux de parchemin, du papier et de l’encre. Avant-hier encore, je n’utilisais pas ce matériel. On se tache les doigts à prendre la plume !

Jusqu’à ce matin, quand j’avais à communiquer une lettre, je la faisais copier par un scribe de mon secrétariat. Il venait à mon appel et je la lui dictais. Je signais les missives importantes. Naturellement, je continuerai. Pour tout ce qui a trait à l’exercice du pouvoir, il n’est pas nécessaire de tracer soi-même les mots.

Cette sorte d’écrit intime dans lequel je m’engage maintenant, qui n’a pour justification qu’une nécessité intérieure, doit être uniquement de ma main. Il me concerne seule. Cependant, comme nous préservons les textes des Anciens, j’espère qu’il sera, après ma mort, copié et enluminé et qu’un prince l’hébergera dans sa bibliothèque. Il y lira avec profit l’histoire de ma vie de fille unique du plus ambitieux duc de la Chrétienté.

Nous sommes le 19 décembre au matin.

Mon troisième enfant, le petit François, a rendu son âme à Dieu hier, à l’âge de trois ans et demi, en la quatrième année de mon mariage. Franske, Fränzchen, pourquoi ? Tu n’étais pas heureux avec nous ? Je te manquais trop ?

Il s’en est allé brusquement, en moins de temps qu’il ne lui en a fallu pour naître. Pourtant il était venu facilement. La sage-femme avait loué Dieu en entendant ses cris et elle avait dit : « Celui-là, il veut vivre. » Et puis son âme s’est lassée. L’attraction du Paradis a été la plus forte.

On l’inhumera avec toute la pompe souhaitable. On donnera des vêtements de deuil et un cierge aux pauvres pour qu’ils suivent son cercueil.

Je souffre, je pleure encore. En moi passent et repassent les épais nuages noirs du chagrin. Il pleut des larmes sur ma poitrine.

Mais dès hier soir, après la messe de vigile, j’ai pris Maximilian par la main et lui ai dit : « Éloignons-nous du malheur,Liebschen, je veux encore donner la vie. » Et il en a été selon mon désir sanctifié par notre mariage. Chaque fois qu’un couple béni se réunit dans sa chair et devient un, il rend grâce au Dieu d’amour. Ainsi fîmes-nous.

Qui suis-je ? Mais je me trompe de question. Je devrais écrire : « Qui sommes-nous ? » Il ne sera pas fait état de ma seule personne. Quelqu’un de mon rang ne peut pas être isolé. Je conçois l’Enfer comme la solitude des âmes. Voilà le tourment fatal qui menace les pécheurs. La solitude dans la plus dégradante des promiscuités.

Donc, qui sommes-nous ? Essayer de le savoir et de le raconter dans ce qui va suivre. Dans un même mouvement. Si j’échoue, tant pis. C’est un exercice difficile pour moi. Y montrerai-je quelque excellence ?

Dans ma famille, nous laissons l’art d’écrire aux chroniqueurs. J’ai dérogé, je ne sais trop pourquoi. La mort de Fränzchen, sans doute. Car je n’ai jamais vraiment eu auparavant le goût de l’écriture, comme ils disent. Franske, ta perte me contraint de révéler quelque chose de moi et de l’histoire de notre famille que je suis la seule à pouvoir livrer.

Les flammes des bougies brûlent au-dessus de mes mots. De mes morts ? Les lettres jettent des ombres de feu.

J’écris comme la clergesse qui polit le miroir de son âme afin de le présenter à Dieu. J’écris comme si j’allais mourir demain. On ne trouvera pas ici la somme de mes péchés, juste des éclats de ma vie. Le miroir ne sera sans doute pas rassemblé, l’histoire s’arrêtera n’importe quand comme toutes les histoires. Et ce sera au moment le plus inattendu.

Je mentirais en me présentant comme une humble femme. Ma condition m’élève très haut. Au-dessus de moi, je ne vois que la reine de France.

Je suis petite, certes, devant Dieu, mais pour l’Empereur, les rois et les princes de ce monde, pour mon seigneur, mes enfants et ma famille, mes sujets, pour mes amis comme pour mes ennemis, mon nom est Marie de Bourgogne, par la grâce de Dieu archiduchesse d’Autriche, duchesse de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg et de Gueldre, comtesse de Flandre, d’Artois, de Bourgogne, palatine de Hainaut, de Hollande, de Zélande, de Namur et de Zutphem, marquise du Saint-Empire, dame de Frise, de Salins et de Malines…

MADEMOISELLE DE BOURGOGNE

I

Quand mon redouté seigneur et père Charles, quatrième duc de Bourgogne, apprit que la peste dévastait ses États, il pria Johan Spinoghe, son médecin, de trouver un endroit sûr où on était certain que l’épidémie ne sévissait pas, afin de m’y envoyer, moi Marie, comtesse de Charolais, sa fille unique de quinze ans.

Le choix du médecin se porta sur Mons en Hainaut, et c’est là qu’avec ma maison au complet nous nous installâmes pendant près de deux ans, en l’hôtel de Naast dont les jardins s’ornèrent de mes fleurs préférées. Leurs parfums enivraient doucement la rêveuse héritière en attente de mari que j’étais encore.

Mon père ne cessait pas depuis mes cinq ans révolus de recevoir des demandes. Les plus beaux partis de la Chrétienté désiraient se lier à la plus riche fiancée d’Occident, Charles n’étant point parvenu à concevoir un mâle, bien qu’il ait eu successivement trois épouses, la dernière, Marguerite d’York, étant très apte à enfanter, mais il est vrai qu’il l’avait épousée contre son cœur et sa nature. Il ne l’aimait pas, ne la désirait pas, et semblait incapable de surmonter son aversion même pour le bien de sa dynastie.

On m’a dit que dès la première nuit, il la quitta pour aller dormir seul. J’ai su ensuite que c’était faux : il était allé faire provision de sommeil après la cérémonie religieuse afin d’être vaillant. La nuit de noces, il s’était présenté à elle. La première rumeur née de l’aube donna l’image d’un galant homme soucieux de faire plaisir à sa femme. La suite fut moins glorieuse et ça ne changea pas grand chose quant au résultat qu’il l’ait moult honorée ou non. Il passa rapidement pour peu désireux de partager sa couche. Marguerite ne m’a fait confidence de rien, bien que nous ayons été très proches pendant les huit années de son mariage. Mais j’étais la fille unique de son hautain époux et il eût été malséant qu’elle se plaignît à moi de ses procédés. D’autant que sa position, au fil du temps, s’affaiblissait. Les épouses stériles ou dédaignées traînent après elle une réputation malheureuse. Je suppose quand même qu’ils se rapprochèrent à d’autres moments que la fameuse nuit de Bruges. Hélas ! pour constater de plus en plus leur absence d’appétit l’un pour l’autre. Mais là, j’invente. Et ailleurs, plus loin ? Ah ! peut-être… Plume sorcière, encre maléfique, seriez-vous responsables de mes errements ? Petites malignes, feriez-vous de moi un auteur de romans ? Évitez cela, sinon je vous briserai et je boirai à même l’encrier.

Bientôt les chuchotements du Palais attestèrent la chasteté du duc et de la duchesse et leurs liens de bonne compagnie. C’était comme si, dès le début, après les essais infructueux pendant les fêtes de Bruges, plus aucune tentative n’avait eu lieu. Qui peut le croire ? Mon père désirant plus que tout engendrer un garçon. Cette question de la succession n’est pas vaine. Elle a conditionné toute ma vie. Dommage ! L’Anglaise, comme l’appelaient les Gantois, était une belle et noble femme. Mon père, l’un des plus beaux hommes de son temps. Leur union voulue par ma grand-mère Isabelle avait juste été un mariage politique, scellant l’alliance de nos Maisons. Répudier Marguerite eût été la rompre et cela eût mis sans doute notre dynastie en danger de mort. Il y avait à nos portes le Grand Veneur à la fleur de lys, prêt à la chasse.

En l’absence d’héritier mâle, mon père n’était pas pressé de me voir appartenir à un prince étranger, ma dot étant ni plus ni moins que nos possessions de Bourgogne de par-deçà et de par-delà. Il voulait utiliser au mieux de ses intérêts mon pouvoir d’attraction et prolonger les attentes. J’eus vite fait de le comprendre.

Jeune fille à peine nubile, je m’amusais à évoquer mes prétendants. Il y eut d’abord Ferdinand d’Aragon, l’année suivante, puis Maximilian, fils de l’empereur Frédéric III. Mon grand-père Philippe l’Assuré, que l’on surnomma le Bon après sa mort, allez savoir pourquoi, et qui demeure pour moi le grand duc d’Occident, le grand Lion, régnait encore.

Ma première dame d’honneur, madame de Hallewyn, une Commynes, s’émerveilla de l’insistance de sa Sainteté Pie II à appuyer la candidature du petit Maximilian. Ce pape avait une prédilection pour les Allemagnes. Philippe l’Assuré remit à plus tard sa décision, arguant du trop jeune âge des fiancés. En fait, cette alliance lui déplaisait, Philippe se sentant et se voulant, malgré les querelles avec la branche aînée, le premier des princes de France après le Roi. Quand on prononçait le nom du Roi devant lui, il se découvrait encore. Autre exemple : lorsqu’il entra à Bruxelles pour y recevoir le Dauphin, il refusa à son écuyer de porter son épée devant lui parce que le fils du roi Charles VII se trouvait déjà dans la ville. Pourtant elle était capitale du duché de Brabant, terre d’Empire, et échappait par conséquent à l’autorité royale. À ceux qui contestaient son attitude, il répondit, parlant du Dauphin : « C’est le représentant de la race dont je suis issu, et c’est par la gloire et l’honneur que je tire de ce côté-là, que je tiens et possède mes autres terres et seigneuries dans l’Empire. » On comprend alors qu’il ne souhaitait pas que la Maison d’Autriche devînt la plus puissante de la Chrétienté, ambitionnant uniquement ce destin pour la sienne sans trop léser la Maison de France si possible. Si on m’avait demandé mon avis, j’aurais dit oui tout de suite à ce cousin, Frédéric d’Autriche ayant épousé Éléonore de Portugal, la mère de Maximilian. J’aimais ma mère et ma grand-mère et tout ce qui provenait de leur côté me semblait bel et bon. Oui, je me serais fait tailler en pièces pour Isabelle de Portugal qui portait le même prénom que ma mère. Les petites filles n’ont jamais leur mot à dire, surtout quand il s’agit de leur union avec un prince dont elles n’ont jamais entendu parler. Qu’il eût deux ans de moins que moi m’attirait. J’eus l’envie de m’en faire obéir comme d’un petit frère, moi qui étais fille unique, ce que j’ai toujours regretté.

Sept ans après, l’impécunieux Sigismond d’Autriche, cousin de l’Empereur, s’entremit pour rappeler à mon père, qui avait entre-temps succédé au sien, que le jeune Maximilian restait sur les rangs.

Deux ans plus tard, ce fut au tour de mon cousin de France, Charles, duc de Guyenne, frère cadet de mon parrain, ténébreux personnage qui passa ses courtes années à conspirer contre son aîné, de prétendre à ma main. Mon père voyait en ce triste rejeton une simple marionnette aisée à manipuler, dès l’instant où il eût été couronné roi de France à la place de Louis XI vaincu par la coalition des princes dont mon père se voulait le chef naturel. Reine de France, j’aurais bon gré mal gré obéi à mon redouté père et si mon mari était mort rapidement comme le laissait prévoir sa chétive constitution, alors toutes les combinaisons eussent été possibles. Vis-à-vis de la Maison de France, mon père n’avait pas les scrupules du duc Philippe. Veuve sans enfant, remariée à un prince choisi par mon père, j’eusse été un instrument de sa politique, qui consistait à livrer le royaume aux Anglais et à le démanteler, se réservant pour lui les meilleures pièces. Sur ces ruines, mon père aurait bâti la grande Bourgogne de ses rêves. Abaisser la France pour élever la Bourgogne, pas d’autre solution. Il perdit un allié irremplaçable en la personne du duc de Guyenne. D’où sa rage en apprenant sa disparition prématurée à vingt-cinq ans. Il accusa aussitôt le roi Louis d’avoir fait mourir son frère par empoisonnement. Le débile ne fut pas seulement manipulé par mon père. L’autre tireur de ficelles, c’était Louis qui avait caressé le projet de mariage de Guyenne avec moi pour son propre intérêt. Notre union lui agréait à certaines conditions. À cette époque, afin de racheter les villes de la Somme qui étaient à nous, ce que par traité il avait la possibilité de faire, mais apparemment pas les moyens, il échafauda un montage financier assez original. La somme de quatre cent mille écus nécessaire au rachat serait le montant de ma dot. Mon mariage célébré et la dot versée, il la rembourserait à mon père contre les villes cédées par Charles VII. On n’imagine pas l’intensité des tractations auxquelles mit fin la mort prématurée du duc de Guyenne.

Cependant, quelles que fussent les causes de sa disparition, j’étais heureuse de lui échapper. Tant pis pour la grande politique bourguignonne ! On m’avait fait une telle description physique du cadet du roi ! Une nouvelle m’égaya quand j’appris que du vivant même de son frère, mon parrain m’avait demandée pour son propre fils âgé seulement de quelques mois. Or, pour dissuader Guyenne de m’épouser, n’avait-il pas fait répandre le bruit que j’étais toute gonflée du mal chaud qui ne se contracte qu’avec l’homme ? Il ne craignait donc pas que j’entre dans sa famille avec ma honteuse maladie ? Il est vrai que je ne risquais pas de contaminer le Dauphin de sitôt. Je n’avais que seize ans mais je me sentis décidément bien vieille pour ce bébé qui s’appelait aussi Charles. Les rois et les princes guerroient le printemps et l’été. Ils intriguent et se marient en toute saison. Les épouses donnent des enfants ou pas, meurent jeunes ou survivent à leur mari et deviennent douairières. Parvenues à cet état, elles jouissent de la liberté et connaissent peut-être leurs jours les plus heureux.

Ainsi, dès l’âge de cinq ans, j’appris que les plus grands princes d’Europe ambitionnaient de me prendre pour femme. Qu’est-ce que cela signifiait pour moi ? Vivre à la cour, me promener dans de belles robes et monter un cheval nain. Je croyais que l’enfant que j’épouserais jouerait à la poupée avec moi et que nous mangerions des gâteaux. Je me voyais, petite fille, danser le branle et les basses danses, participer à des bals comme une grande, ces bals dont ma gouvernante s’émerveillait tant, où l’on voyait mon père et mon grand-père danser à la torche, chacun avec son épouse. Mais une fiancée-enfant rejoignait avec ses jouets la cour de son futur époux dont elle vivait à l’écart jusqu’à ce qu’elle soit nubile. C’était arrivé à l’une des filles de Charles VI de France, Isabelle, tandis que Jean de Touraine, fils du roi fou, épousait à huit ans la cousine de mon grand-père de Bourgogne, Jacqueline de Bavière, laquelle en avait cinq. L’enfant-prince avait rejoint sa belle-famille en Hollande où il était mort prématurément. La première femme de mon père, Catherine de France, était la fille de Charles VII. Charles épousa Catherine à l’âge de six ans. Elle-même en avait neuf. Les deux petits vécurent à la cour de Bruxelles et Catherine mourut à seize ans, à l’âge où elle aurait pu prétendre être connue vraiment par son cadet. Était-elle morte de consomption, la pauvre Catherine ? Je le croyais.

Mademoiselle de Bourgogne, dirait un commentateur — je vois très bien dans ce rôle les sieurs Chastellain et Molinet, ou le sire Olivier de La Marche —, craignait un départ prématuré dans un pays lointain, mais si elle avait connu les pensées profondes de son père, elle se fût rassérénée, le dit seigneur, etc. Les indiciaires de notre cour décrivent nos faits et gestes dans leurs chroniques, mais ils ne lisent pas dans nos pensées et nous ne les leur confions pas. Ils ne savent rien. Ainsi nous demeurons inconnus de nos peuples qui n’aperçoivent de loin en loin que des images à la fenêtre d’un palais ou au cours d’une chevauchée.

Mon séjour à Mons eût été parfait si je n’avais eu à subir la perte de ma très aimée grand-mère. Depuis longtemps retirée au château de la Motte, dans la forêt de Nieppe, elle ne paraissait plus à la cour qu’en de rares et grandes occasions. Je fus bien vite appelée à son chevet. Mais à l’abbaye d’Aire où elle séjournait depuis la fin d’avril. Nous savions par Marguerite d’York qui l’avait visitée en octobre qu’elle n’était plus très vaillante et qu’il fallait s’attendre à sa disparition prochaine.

Le 16 décembre 1471, je la trouvai gisante dans sa chambre presque monacale et je crois qu’elle ne me reconnut guère. Elle, Isabelle de Portugal, veuve de Philippe, cette misérable vieille béguine agonisante, car elle portait la plupart du temps le costume des femmes pieuses ? J’aurais voulu embrasser son front, lui prendre la main et me lamenter dans les bras de mon père, mais l’étiquette ne l’eût pas permis. Nous étions tous deux agenouillés, moi en retrait. Le fils pleurait sincèrement sa mère. Non seulement, elle l’avait porté et aimé mais elle l’avait sauvé de la colère meurtrière de Philippe, dans une époque de grande tension entre eux, lorsque le père, déclinant, s’irritait de voir son fils en pleine force prendre des initiatives de gouvernement. Elle tenta de modérer son fils et fit traduire pour son profitLes Faits d’Alexandred’après Quinte-Curce et laCyropédie— l'enfance de Cyrus — du savant grec Xénophon. Fille du roi Jean Ierde Portugal et petite-fille par sa mère Philippa de Lancastre d’Édouard III d’Angleterre, elle appartenait à la noble lignée des Aviz, appelée ainsi depuis que son ancêtre Jean Ier, grand-maître de l’ordre de Aviz, avait succédé à son frère naturel Ferdinand Ier, dernier roi de la dynastie fondatrice du Portugal, celle d’Henri de Bourgogne.

Madame la Grande mourut entre trois et quatre heures du soir. Je continuai à prier tard dans la nuit, tandis qu’on emmenait son corps pour l’embaumer et le mettre dans le cercueil. J’étais venue lui rendre visite deux ans auparavant, quelques mois après le mariage de son fils avec Marguerite. Il me tardait de voir comment elle vivait depuis qu’elle fuyait les palais à cause de la vie dissolue de son mari. Celui-là, il les lui fallait toutes. Ses vingt-quatre maîtresses officielles ne lui suffisaient pas. Et il n’était pas discret. Il claironnait ses bonnes fortunes. Dès qu’une femme lui plaisait, il retroussait sa robe. Combien de bâtards avait-il plantés dans les ventres féconds des belles Brugeoises ? On a renoncé à les compter. Venue tard à la vie conjugale — elle ne se maria pas avant trente-trois ans —, ma grand-mère, sans doute trop prude pour ce grand débauché, dut tolérer longtemps cette ostentation dans le vice, puis pensa au salut de son âme. Elle n’était pas responsable de la lubricité de Philippe, mais ne pouvant amener le moindre changement dans son comportement, elle résolut de s’éloigner. De toute façon, à la fin de sa vie, il ne reconnaissait plus personne. Sa présence n’y eût rien changé.

Dans son château dont certaines parties étaient luxueuses, elle vivait comme la plus humble des béguines, ce qui ne laissa pas de me surprendre. Elle avait fait aménager un refuge pour les pauvresses, les vieilles et les malades, puis construire un dispensaire où l’on venait des alentours, d’Aire et de Saint-Omer, se faire soigner. J’étais alors fort ignorante de la vie des femmes de religion. Je croyais qu’elles passaient leur temps en méditations et en prières. Or, chaque jour, louant Dieu, elles malaxaient les matières les plus basses. Ma grand-mère soignait les plaies des malades les plus atteints et les vêtait de bon drap qu’elle faisait tisser pour eux. Elle participait même aux travaux les plus viles de sa petite communauté de dames pieuses. Ce fut, selon moi, presque une sainte, sauf qu’elle ne fonda pas un ordre comme notre grande Colette de Corbie.

Mon gentil cousin Philippe de Clèves qu’elle avait fait élever comme son fils après la mort de Béatrice de Coïmbre, accompagna sa dépouille à l’abbaye du Val Saint-Esprit où elle devait reposer en attendant d’être conduite à Dijon.

II

Avant de retourner à Mons, je demeurai un mois à Hesdin, le château féerique de mon enfance. Le parc, cerné d’une haute muraille, était immense. On s’y promenait très agréablement si l’on ne craignait pas les plaisanteries corsées. Vous vous engagiez sur un pont, une planche cédait et vous vous retrouviez le derrière dans le ruisseau ou l’étang.

À l’intérieur du château, tout était machiné. Dans un couloir, vous passiez devant trois statues et receviez trois jets d’eau en plein visage. Votre pied s’appuyant sur une dalle, vous étiez mouillé de bas en haut. On entrait dans une galerie et on recevait sur la tête un nuage de farine. À l’entrée d’une salle, un automate vous adressait la parole, vous débitant un petit discours de sa voix mécanique, généralement une fatrasie comme celle-ci que j’ai entendue souvent : « Doucement me réconforte / Celle que mon cœur a pris : / Doucement me réconforte / Une chatte à moitié morte / Qui chante tous les jeudis… » La suite est connue. Un jour, j’ai surpris un nain sortant de l'automate. Il a mis son doigt sur sa bouche. J’ai hoché la tête, bien décidée à me taire, mais le charme était rompu.

Les dames devaient particulièrement se méfier des jets d’eau qui les mouillaient par en-dessous, jusqu’en haut des cuisses.

Vous saisissiez un livre dans votre chambre, il vous aspergeait de suie. Ensuite, vous n’osiez plus rien toucher. Que va-t-il encore vous arriver ? Mais on ne peut pas rester tout le temps immobile. Il faut bouger, la vie le commande. Si par hasard votre pied appuyait sur une certaine dalle, le sol se dérobait sous vos pieds et vous vous retrouviez dans un sac rempli de plumes.

La nuit, dans votre chambre, une voix vous réveillait, vous prévenant qu’il était minuit et qu’il s’agissait de se confesser d’urgence, la fin du monde étant proche. La voix était celle d’un gaillard planqué sous le lit. Certains sont partis la bougie à la main vers la chapelle, en quête d’un confesseur. D’autres, faisant l’amour quand la voix leur parlait, ont été frappés d’impuissance pendant huit jours. Des épouses ont confessé leur impudicité.

Cachée derrière une glace sans tain, j’ai vu la chute et les grimaces de nombreux courtisans qui devaient se montrer beau joueur et rire, en dépit de leur humiliation. Fous et folles professionnels les raillaient impitoyablement s’ils osaient protester. Et ils n’étaient plus invités. Hesdin ou le château des plaisanteries librement acceptées. On n’est pas ridicule quand on joue le jeu et rit de soi-même. Mais je comprenais la susceptibilité des femmes mouillées en leur plus intime ou effrayées au lit au plus fort de l’action amoureuse par la voix d’outre-tombe qui les avertissait de la fin des temps.

Hesdin n’était pas seulement le château des farces et attrapes, peu de demeures l’égalaient en somptuosité et en confort. L’on pouvait y voir la somptueuse chambre des beautés. Mon grand-père avait voulu que l’on y représentât l’histoire de la Toison d’or, la plus étrange merveille que j’aie jamais vue. Dans cette salle, il pleuvait, neigeait, et le tonnerre éclatait, l’orage lançait ses éclairs. On était en Colchide et sur le navire Argo.

Du vivant de mon grand-père, la reine de France, Charlotte de Savoie, séjourna à Hesdin, n’en repartant qu’avec peine, peu enthousiaste à l’idée de retourner dans les châteaux froids et tristes de son royaume.

Durant ce mois d’hiver, la grande période d’Hesdin était passée. Fous et folles, nains et naines avaient été congédiés. Nous étions en deuil de Madame la Grande. Il eût été indécent de rire et de s’amuser. Pourtant, c’était l’époque des déguisements et des fêtes. Comme il faisait trop froid pour chasser, je me contentai de patiner sur l’eau gelée du grand étang. J’y mis trop de fougue. La glace céda sous mon poids et je me retrouvai dans l’eau jusqu’à mi-corps. Le jeune garde qui veillait sur moi me tira du trou glacé à grand-peine. Il m’enveloppa dans son manteau et me ramena en courant au château.

Mes femmes me déshabillèrent, me frottèrent tant j’étais bleue de froid et je pris un bain chaud dans la baignoirie de la chambre des dames. Je suais tout en buvant de l’hypocras brûlant aux épices. Je dus en abuser car j’éprouvai la première ivresse de ma vie. Je riais tout le temps pendant que l’on me massait avec des huiles spéciales. Madame de Hallewyn me fit coucher devant le feu et invita une jolie suivante nommée Agnès, fille du sire de Ligny, à dormir avec moi.

La prescription de ma dame d’honneur à Agnès ? « Prenez Mademoiselle contre vous, frottez-la et réchauffez-la de toutes les parties de votre corps. »

Bien abritées dans le lit sous des fourrures, nous étions seules l’une contre l’autre, peau à peau. Dès que je la sentis mienne, je l’étreignis si solidement que je lui fis des marques partout, mêlant mon souffle au sien, l’appelant Bertrand, du nom de mon jeune garde dont j’avais pu sentir la force lorsqu’il me serrait contre lui. Je lâchai alors la bride à Déduit. Agnès, chère et tendre amie, je me souviendrai toujours des douces caresses que nous nous donnâmes et de l’exquise saveur de ta bouche.

Nous dormîmes dix heures d’affilée. Au matin, j’étais prête à retourner patiner.

Quelques jours après, je repartis en litière pour Mons, Agnès voyageant avec moi. Je la voulus pour mignonne amie et désormais nous nous habillâmes tout pareil. Il me fut révélé plus tard qu’elle était en réalité la fille d’un autre que celui dont elle portait le nom. La mère d’Agnès avait été l’un des derniers amours de mon grand-père, mais la petite fille n’avait pas été reconnue, Madame de Ligny étant femme mariée. Étant la demi-sœur de mon père, elle était donc, bien que plus jeune que moi de trois ans, ma tante. À l’hôtel de Naast, la futée dame de Hallewyn s’aperçut de notre attachement et, loin de le juger excessif, le favorisa. Nous ne nous quittions plus, jouant, chassant, mangeant, dormant ensemble, puis un jour je me dépris d’elle et Agnès dut repartir dans sa famille. Je rêvai d’elle, parfois, m’imaginant la rejoindre dans une communauté de femmes s’aimant d’amour. Pure poésie de petite fille… Je la pleurai un peu cette tendre Agnès, mais pas trop, devant me défier désormais de mes élans pour les compagnes que la nécessité m’imposait. J’avais grandi.

III

Et maintenant, en ce début de juin ? On m’annonça la visite prochaine d’un autre cousin, un homme aimable cette fois, un vrai, Nicolas de Calabre, duc de Lorraine et de Bar, marquis de Pont-à-Mousson. Nos grands-pères s’étaient durement combattus. Prenant parti pour Antoine de Vaudémont, qui revendiquait pour lui le duché de Lorraine, Philippe avait fait prisonnier le duc-poète. Ces affrontements appartenaient au passé, d’autant que Jean de Calabre, père de Nicolas, avait été le fidèle allié de mon père.

Le petit-fils du roi René était bien fait de sa personne. Surnommé « Beau Nicolas », parce qu’il courtisait les dames très plaisamment, il était mon cousin germain, fils de ma tante Marie de Bourbon. Décidant de faire alliance avec la Bourgogne — la plus sûre manière d’y réussir consistait à m’épouser —, Nicolas s’affirma aussitôt mon prétendant. Cependant, mon père était avide de nouveaux territoires. S’il voulait bien m’échanger, ce devait être à son avantage. Me donner à un gendre qui hériterait à ma mort de tous nos domaines ne lui plaisait guère. Alors quitter ce monde ? Cette anticipation lui était désagréable, il voyait des damnés le poursuivre dans une épouvantable chasse maléfique et le contraindre à entrer tout vif chez Pluton. Jamais ! Il prétendait que la vie n’était rien d’autre qu’une poignée de vent, mais il n’était pas pressé de la voir filer entre ses doigts. Il ne tenait pas tant que ça à m’abandonner ses biens et richesses innombrables, ses multiples gens qui tous le servaient et lui versaient les impôts nécessaires à ses entreprises. Il m’était venu à l’oreille qu’il ne songeait pas plus à me marier qu’à se faire moine. Ne changerait-il donc jamais de dessein ? Servirais-je uniquement comme instrument de sa politique ? J’espérais que non. Si j’avais osé une supplique, je sais ce que j’y aurais mis : « Très redouté seigneur et père, je ne connais que des devoirs depuis que je suis toute petite. Vous me modelez comme cire, mais je suis vivante et chaude comme les nuits d’été. En moi ramagent les oiseaux chanteurs et je palpite de mille désirs inassouvis. Qu’allez-vous faire de moi, une fille desséchée qui puera de vieillesse ? Pitié ! Écoutez-moi ! » Mais je sais trop bien encore aujourd’hui que ces mots n’auraient pu franchir mes lèvres. Dans l’étroit espace de vie qu’il me concédait, ma liberté se réduisait à peu de choses. Liberté de l’esprit et du corps, oui tant que je voudrais, à condition de la pratiquer dans le secret. Alors à quinze ans j’étais prête à accepter n’importe quel bel homme de mon rang et de ma famille, pourvu qu’il fût jeune et sain, ni nourrisson ni vieillard, et m’aimât. Ils n’étaient pas si nombreux à remplir ces conditions, ceux qui espéraient ma main. Si Nicolas m’élisait, j’étais sûre de le chérir aussi tant les caresses me manquaient depuis l’âge le plus tendre. L’épisode Agnès en fut la preuve. Passons. Ce fut joli, délicat, mais impossible. N’y revenons donc plus.

Mon père ne me jouerait pas aux dés, je pouvais me rassurer sur ce point. Il lui fallait de solides compensations. Sa fin n’étant envisagée par lui que dans un avenir lointain, il accepta la candidature de Nicolas à la condition que le Lorrain se soumît à son pouvoir. L’envie de posséder plus tard de si grandes richesses et d’épouser prochainement une aussi mignonne princesse que moi, car je ressemblais beaucoup à ma noble mère Isabelle de Bourbon et un peu à ma grand-mère dans la période de sa plus grande beauté, fit que le jeune duc se plaça sous l’autorité de fer de son futur beau-père. Enfin, ce fut ce que je crus à l’époque de mes seize ans, en cet âge naïf où l’on se croit le centre du monde. Le désir de Nicolas se nourrissait d’éléments plus complexes.

La main d’Anne de France, une autre de nos cousines, fille aînée du roi Louis, née au château de Genappe, lui avait échappé ou il y avait renoncé, je ne sais plus. Anne ayant tout juste onze ans, il est possible que Nicolas ait été impatient. Sept ans auparavant, c’est à mon père devenu veuf que la main de ma cousine avait été proposée par le roi Louis en personne, à la fin de la guerre dite du Bien Public. Le roi n’avait pas encore d’héritier mâle. Comme quoi…

Nicolas, sans désemparer, avait dirigé ses regards vers moi, Marie, et l’immense couronne de mes futures possessions. Il ne perdait pas au change : j’étais nubile et beaucoup plus belle et riche qu’Anne qui ne serait jamais reine à cause des lois de France. Elle épousa d’ailleurs l’année suivante, à douze ans, mon oncle maternel Pierre de Beaujeu. L’autre fille de Louis, Jeanne la boiteuse, fut donnée au fils de Charles d’Orléans.

À présent, je suis saisie par l’enchevêtrement des événements. Entre le moment où ils ont lieu et celui où nous les apprenons, il s’écoule toujours un assez long temps. Avertie de la visite de Nicolas de Calabre, je sus presque dans le même instant la mort de Guyenne. On m’annonça les deux nouvelles, l’une comme découlant de l’autre. Tout au moins, c’est ainsi que je le ressentis.

Dans les faits, les actions s’étaient précipitées. Vivant en mai 1472 à la cour du roi Louis, Nicolas, pendant la maladie de mon prétendant français, était parti quatre jours avant sa mort. Avait-il craint, si la rumeur de l’empoisonnement de Charles de Guyenne courait déjà, de périr lui aussi par un philtre maléfique ? Cela se pourrait. En tout cas, il avait bien vite rejoint mon père à Arras pour se mettre sous sa protection, comme s’il fuyait la vengeance de quelque nécromancien, dépité qu’il ne fût pas mort. Il y en avait à la cour de France.

Arras fut sa première étape vers moi. Il se proposa et négocia avec mon père les conditions de nos fiançailles. Ensuite, il vint en juin à Mons.

S’il pensait à moi comme à une vierge inaccessible, otage de son père et du peuple de Flandre, Nicolas devait se dire avec une pointe d’émerveillement : « Et voilà que je vais être reçu dans le palais de mademoiselle de Bourgogne. J’ai vingt-quatre ans, je suis encore jeune et puissant, il est bon que l’homme soit plus avancé en âge que sa femme. » Ou bien, version moins agréable pour moi : « Voyons à quoi ressemble la fille de Bourgogne. J’espère qu’elle n’est pas trop laide. Enfin, je ne l’épouse pas pour elle, c’est déjà ça ! Si elle me plaît, tant mieux. Sinon, ses richesses me consoleront. Son père m’a juré qu’elle ne souffrait d’aucune maladie. Heureusement ! Allons, ne fais pas ton difficile, Nicolas, c’est un plus beau parti qu’Anne. » À quoi pense un prince lorsqu’il se prépare à rencontrer celle qu’il convoite, je ne dis pas qu’il aime ? S’il réalise une bonne affaire. Mariage arrangé ? C’est exactement ça. Et après ? Pour les femmes de notre condition, rien n’est laissé au hasard. Puisqu’il est impossible de faire autrement, prenons tout le bien de la chose. Ce que je craignais surtout, c’était que ma bouche lui parût trop gourmande. J’avais les lèvres un peu épaisses.

À la porte de l’hôtel ouvrant sur le jardin, je reconnus monsieur Olivier de La Marche qui s’effaçait devant mon prétendant.

Nicolas sembla humer l’air embaumé et vint vers moi.

Coiffée du hennin en beaupré, avec des manches longues et étroites laissant juste dépasser le bout des doigts, je l’accueillis sous la tonnelle par une belle matinée de juin et l’écoutai me murmurer de suaves compliments. C’était donc cela faire sa cour ? Le son de sa voix exerçait sur mes sens une si douce action que je gardai les yeux baissés durant tout l’entretien, comme une chatte qui se chauffe au soleil. Les dames de ma maison observaient la scène, mine de rien, et en conclurent que j’étais charmée. Il y avait de quoi, du reste, car je n’avais jamais entendu paroles si tendres.

Nicolas mit un genou à terre. Ses propos, sans jamais braver l’honnêteté, insinuaient en moi le désir de délices inconnues mais que j’imaginais très propices à la sensation. Je frissonnai.

À la fin je lui dis, désolée de devoir l’interrompre, car l’entretien avait été sérieusement limité dans le temps, quand j’entendis sonner le quart de dix heures au beffroi : « Puisque telle est la volonté de mon très redouté seigneur et père, je serai à vous, beau cousin. Nous nous appartiendrons tous les deux, et vous obéirez en tout à monseigneur de Bourgogne. »

Le son de ma propre voix m’étonna. Si le texte était de mon père, ma conviction était bien mienne. Nicolas me regarda dans les yeux. Mon Dieu, qu’avais-je dit là ! Son sourire devint à coup très étrange. Quelle promesse avait-il entendu à travers ces mots convenus qui m’avaient été soufflés juste avant son arrivée ? C’était tout de même la première fois de ma vie que je me déclarais à un homme. Miracle de ce qui anime les mots ! Ce qui vibrait dans ma voix, était-ce déjà l’amour ? Non, tout de même pas. Pas si vite.

Il revint dès le lendemain, mon gentil cavalier. Et pour mieux nous connaître, nous participâmes à un banquet et à une partie de chasse au faucon.

Le 13 juin, étant fiancés, nous procédâmes à un échange de lettres qui mettaient noir sur blanc les devoirs des futurs époux. Ceux de Nicolas étaient écrasants. En s’engageant à me prendre pour femme, il acceptait ni plus ni moins d’être le vassal de son beau-père. D’ailleurs, il me souvient que dans ma lettre rédigée par un secrétaire de Charles, et que j’avais seulement signée, mais d’une plume assurée et volontaire, mon redouté père tenait plus de place que moi, la promise, le seul trésor dont Nicolas allait pouvoir jouir en toute sérénité dès que nous serions unis.

Ma promesse de mariage, extrêmement étrange, quand j’y repense, je puis la donnerin extensoaujourd’hui : « Puisque c’est le plaisir de mon très redouté seigneur et père, moyennant les traités passés et scellés entre lui et vous, mon cousin, lesquels vous accomplirez entièrement ; puisque vous allez en personne retourner vers lui, et demeurerez avec lui sans le quitter ni sortir de ses pays, autrement que de son gré et consentement ; puisque, sous quelque couleur ou occasion que ce puisse être, vous ne prendrez jamais pour votre personne, vos sujets, vos pays et vos seigneuries, ou celles qui pourraient vous advenir, aucune trêve, accord, paix ni abstinence de guerre sans le congé et le consentement exprès de mondit seigneur et père ; puisque, sans nulle fraude ni tromperie, vous vous mettrez en guerre avec toute votre puissance, et la ferez et continuerez affectueusement pour lui ; puisque vous serez vrai, bon, loyal et obéissant, et ne lui ferez dommage et déplaisir, ni permettrez qu’ils lui soient faits ; au contraire, vous l’avertirez en toute diligence de tout ce qui pourrait lui être contraire, mon cousin, je vous promets que, vous vivant, jamais n’aurai autre mari que vous, et présentement, je vous prends et promets de vous prendre en tant que selon le plaisir de Dieu, je le puis faire. »

Il semblait plus marié avec mon père qu’avec moi, mon noble fiancé ! Bah ! À cheval donné on ne regarde pas la bride. Sa lettre d’engagement se terminait par ces mots : « vous vivante, je n’aurai jamais d’autre épouse ni femme que vous, et présentement je vous prends et promets de vous prendre en tant que, selon le plaisir de Dieu, je le puis faire ». Si j’en avais bien compris le sens, il me promettait une fidélité absolue. En quoi cela aurait-il provoqué le déplaisir de Dieu ? Alors cet époux serait à moi ? Il m’appartiendrait plus qu’Agnès ou que mon oiseau de proie ? Oh ! que notre règne arrive !

Il resta un mois à Mons dans un hôtel proche du mien. Nous nous rencontrâmes souvent.

Notre première entrevue de fiancés ayant eu lieu, je pensai assez intellectuellement et avec un certain cynisme de défense à l’amour. Afin de me garantir contre lui, je recherchai les rapprochements burlesques que l’on pouvait faire entre amoureuse et amant. Je songeai à Nicolas en tant qu’homme vieux, malade, sentant mauvais. L’amour, mais qu’on nous en délivre ! Je me rappelaiLe Jugement de Pâris, spectacle vu à Lille avec mon père, quand j’avais onze ans. Sur les tréteaux, se pavanait Vénus, une géante d’un bon quintal et demi. Junon, par contre, aussi grande que sa rivale, était transparente. Et Minerve, bossue devant et derrière. Pâris devait choisir entre ces trois monstres.

Je cherchais un remède à l’amour puisqu’après chaque séparation, je me sentais de plus en plus éprise de Nicolas. Sa beauté, sa douceur, mais aussi une force et une grande adresse, ainsi que sa tenue à cheval me plaisaient tant que j’en avais parfois les larmes aux yeux, ce que je tenais absolument à lui cacher. C’était donc cela qu’éprouvait une femme amoureuse ? Maintenant, je ne pouvais plus avoir le moindre doute. Je ne résistai plus, n’imaginant plus l’amour que sous son air le plus gai. Les jours où je ne le voyais pas, je pensais à lui presque tout le temps. Et quand on m’annonçait sa visite, je tremblais de joie. J’avais envie de sauter sur ses genoux, de l’embrasser. En fait de baisers et de caresses, je restai naturellement sur ma faim. Il n’était pas question qu’il me touche, bien entendu, et pourtant, j’étais prête à lui faire les propositions les plus licencieuses… Mon corps exigeait son dû.

Ceux qui nous surveillaient durent sentir que c’était le moment d’intervenir car Nicolas me fit ses adieux et s’en fut rejoindre le camp militaire, mettre ses promesses d’alliance en accord avec ses actes. Qu’il fût soumis en tout à mon père et notre bonheur serait assuré. Mais un prince peut-il uniquement se préoccuper de plaire à sa fiancée, et surtout à son futur beau-père ?

IV

J’assistai à son départ du haut de la tour de l’hôtel de Naast et je fus rendue à ma solitude très occupée. Le nom de Nicolas et cet avenir où je serais à la fois son épouse et sa maîtresse sans restriction aucune, apte aux jeux de l’amour, les plaisirs du lit me paraissant le plus agréable devoir que ma grandeur me réservait, donnèrent à ma vie quotidienne une tonalité plus joyeuse, chose nouvelle pour moi. Jusqu’ici, je m’étais sentie toute pénétrée du pesant sérieux de l’existence d’une princesse consciente de son rang et de ses devoirs.

Mon grand-père avait haussé si haut notre gloire entre le Royaume des lys et l’Empire, l’étiquette de notre cour était si rigoureuse qu’il nous fallait nous tenir constamment sur nos gardes, de peur de commettre un faux pas. Je voyais peu mon père. Il incarnait le pouvoir et la loi. Face à lui, il ne me restait plus que la soumission et je devais m’efforcer de paraître heureuse sous ce joug doré.

Nicolas serait mon égal. Je lui obéirais seulement au lit, comme toute femme qui se respecte, et nous pourrions nous amuser sans pécher puisque grâce au sacrement du mariage tout est licite entre époux. L’homme et la femme ne sont-ils pas les chefs-d’œuvre de Dieu ? Mes dames interrogées sur la chose en soi me répondirent par de petits rires entendus et encourageants. Soit. En privé tout nous serait permis. En public, tant que mon père vivrait : rien. Il faudrait tenir son rang, faire partie du cérémonial. Chacun son rôle. Mon père emmènerait Nicolas dans ses expéditions guerrières. Et je n’aurais rien à dire.

Entre treize et vingt ans, je ne pensai qu’à l’amour le plus charnel, c’est un fait. Ce que je dis aujourd’hui de plusieurs manières reflète bien mes intérêts de l’époque. La chasteté me pesait à un point… C’était insupportable. Et il fallait faire mine de paraître heureuse d’être vierge !

On me soupçonnera sans doute d’égoïsme. Mais je n’esquivais aucun des devoirs de mon rang. Être comtesse de Charolais crée des obligations. L’oisiveté n’est pas au programme. Les messes chantées, la confession, l’écoute des prédications, les visites aux pauvres m’occupaient une partie de la sainte journée. Pas assez cependant pour chasser de mon esprit l’image aimable de Nicolas. C’eût été pourtant préférable car je souffrais vraiment de son absence. L’idéal eût été de l’oublier jusqu’à notre mariage.

Cependant le temps passa, comme l’on dit si improprement. La lecture de Christine de Pizan dont mon ancêtre Philippe le Hardi avait été le protecteur, accompagna mes jours. Je pensais toujours au valeureux Nicolas.

Je montais ardemment à cheval et chaque jour chassais faucon au poing, autant que la saison le permettait. Nicolas fut ébloui par ma connaissance de cet art très noble, le seul qui soit permis aux dames dans la chasse.

La volerie était une tradition bien ancrée dans ma famille. Mon grand-père faisait même voler des faucons dans les banquets. Moi, je préférais lancer mon cheval au galop et encourager mon oiseau par mes cris. Je courais les plaines, les bois, les champs et les chaumes. J’allais le long des rivières et des étangs. La chasse d’été était, de loin, la plus agréable. On la pratiquait le matin ou à la fin de l’après-midi, les heures où faucons et éperviers étaient les plus hardis. J’admirais mon faucon filant haut dans le ciel bleu. Les mains en visière, je suivais son ascension. Arrivé à son zénith, il s’immobilisait. Après un instant, il fondait sur les oiseaux que l’on trouve en cette saison : perdrix, alouettes et cailles. Mes chasses étaient très fructueuses et plaisantes, car je disposais des meilleurs fauconniers. Je chassais aussi pendant l’hiver, quoique ce fût moins excitant, mais il y avait tout de même de grands oiseaux comme les hérons. De toute façon, je ne résistais jamais à une bonne partie. Le froid et l’humidité ne m’arrêtaient pas. Sinon c’eût été se priver la plus grande partie de l’année. Dans mes pays de par-deçà, l’été est très court.

Les mois froids et gris de novembre à avril, quand ce n’est pas mai, je passais beaucoup de temps à table. J’étais gourmande. J’avais d’ailleurs étonné Nicolas par mes connaissances culinaires. Non pas que je cuisinasse. Simplement je me faisais décrire la composition des plats, les façons de préparer. Je demandais les temps de cuisson. Mes questions étonnaient, mais on y répondait toujours. Connaissez-vous la recette des pigeons au sucre ? La voici : faites rôtir les pigeons puis griller du pain. Ajoutez de la cannelle, du gingembre et très peu de menues épices. Au moment de passer, ajoutez du vin, du vinaigre et du lard fondu. Faites bouillir. Ensuite, mettez les pigeons dedans et versez du sucre dans le pot.

Oui, j’aimais les viandes précieuses et délicates : chapons rôtis, oisons, poules, cygnes, paons, perdrix, faisans, hérons, et les venaisons de toute espèce : la chair succulente des lapins, des cerfs, des daims et des sangliers.

Je me régalais aussi des esturgeons, des saumons, des plies, des congres, des rougets, des morues, des barbues, des maquereaux, des harengs, des lamprillons, des mulets, des soles et des brèmes. Je ne rejetais pas non plus les poissons de rivière que j’appréciais en sauces.

Ma table se garnissait de brochets et de lamproies en galantine, de truites en croûte, de vandoises rôties, roulées dans le verjus, d’anguilles en pâté ou à la broche, de gros brochets et des tanches renversées.

Les meilleurs desserts m’étaient proposés : gaufres, oublies, tartes au fromage, flans, pommes d’épices, darioles, crépines, beignets, rissoles.

Je buvais surtout de l’eau, mais je ne dédaignais pas les vins de Bourgogne, ceux de Gascogne, de Montpellier, de Saint-Pourçain, d’Anjou, d’Orléanais, de Beauvaisis, de Gâtinais, mon palais et ma langue étant curieux de toutes les saveurs. Je fuyais l’ivresse depuis mon aventure d’Hesdin. Et ce que je buvais tenait dans un dé à coudre.

Pour ce qui était de la nourriture, on pourrait croire qu’à ce régime, j’étais une petite boulotte sans muscles, grasse comme une oie, pas du tout. Je mangeais peu de chacun des plats que l’on me proposait, le restant — et il était abondant — nourrissant les gens de ma maison comme on s’en doute. J’appréciais davantage la diversité des mets que leur quantité propre. Et je prenais beaucoup d’exercice. J’aimais nager, chevaucher et patiner. Tout était brûlé. Un jour, je soulevai la lourde épée de mon père et la maniai, déclenchant les rires. Mais je savais que si on m’avait autorisé à porter l’épée, j’aurais su m’en servir.

À l’automne, je revins à Gand où mon père me laissait le plus souvent comme gage de son intérêt pour le peuple flamand. Au château Ten Walle, j’étais aux soins des gens de ma maison, cela datait de ma petite enfance. On m’avait séparée très tôt de ma mère. Lorsqu’elle mourut à Anvers, en route pour me voir, j’avais six ans, et il y avait deux ans que je ne l’avais pas embrassée. Elle vivait à Gorcum, en Hollande, et moi à Gand.

J’apprenais toujours avec retard les voyages de mon père. Quand la nouvelle d’une expédition guerrière me parvenait, souvent il était pris par les négociations de la trêve.

Du côté de mon mariage, plus rien. À croire que Nicolas de Calabre ne m’avait pas fait sa cour, que nos lettres de fiançailles avait été écrites en rêve par un diable zélé. Mon père ne devait plus y songer, l'ayant rangé dans un recoin particulièrement ténébreux de sa mémoire, bien décidé à ne pas s’en encombrer l’esprit tant qu’il n’y perdait rien. Qu’attendait Nicolas pour réclamer son dû ?

V

Lorsque je questionnais madame de Hallewyn sur mon fiancé lorrain, la prudente Flamande répondait que le duc se portait bien et que le mariage finirait par se faire. Elle aimait cette formule qu’elle me resservait souvent : « Les hommes proposent, Dieu dispose. » Dieu avait-il intérêt à s’opposer à mon mariage lorrain ? La réponse dépasse mes compétences. Je n’aurais pu en dire autant pour ce qui a trait à mon père. Ses plans étaient vastes. Si cette union les servait, tant mieux, sinon… Et Jeanne de Hallewyn, ignorante de mes restrictions mentales, ajoutait que monseigneur le duc Charles travaillait au bonheur de sa fille. Elle n’en croyait pas un mot mais avait pitié de sa pauvre princesse. Qu’attendait-on, en effet, pour me donner à cet aimable cousin, parfait ami et allié indéfectible de la Bourgogne ? Celui-ci, je l’appris, se posait la même question.

La guerre entre la Bourgogne et la France venait de se conclure par une trêve de neuf mois, signée le trois novembre 1472. Les politiques et les gens de guerre ne se faisaient aucune illusion. Bien qu’elle fût courte, quand les deux grands adversaires le décideraient, elle serait rompue sous n’importe quel prétexte.

Nicolas de Calabre s’était fait un ennemi du roi Louis en soutenant notre cause et en ravageant, aux côtés de mon père, la Normandie. Participant ensemble au siège de Beauvais, les deux alliés, malgré la puissance de notre artillerie, échouèrent à prendre cette ville à cause d’une bourgeoise indomptable, Jeanne, qui, par son exemple, avait encouragé les Beauvaisiens à résister. Le Glorieux, fou de mon père, me décrivit une furie maniant la hache avec la force d’un bûcheron.

Mon fiancé estimait en avoir assez fait et attendait maintenant sa récompense qui répondait au joli nom de Marie. J’aime mon nom. Il était celui de la mère de Notre-Seigneur, de deux des saintes femmes et de Marie l’Égyptienne, ancienne fille publique à Alexandrie, qui, touchée par la grâce, se retira au désert. Il a été honoré par Marie de France, une de mes poétesses préférées. Il a également été porté, sans remonter plus haut, par deux de mes grands-tantes, l’une, fille de Philippe II le Hardi, qui avait épousé Amédée de Savoie, l’autre, sœur de mon grand-père Philippe, donnée à Adolphe de Clèves. Mais c’est mon parrain qui l’a choisi, en l’honneur de sa mère, la vertueuse reine Marie d’Anjou et de France, sœur du roi René. J’ai aussi un faible pour Agnès. Ainsi se nommait ma grand-mère maternelle, autre sœur du grand Lion.

La généalogie de ma famille me passionnait. Notre arbre étendait ses branches sur l’Europe, y compris en Angleterre où mon père avait pris femme, lui qui descendait par sa mère de Jean de Gand, duc de Lancastre. Détail piquant : dans sa jeunesse il soutint les Lancastre contre les York, ce qui ne l’empêcha pas d’épouser une des leurs. Nos querelles de famille bouleversent des royaumes et causent la ruine de nos peuples. Mais que nous importe ! Qu’y a-t-il de commun entre nous et eux ? Il est déjà bien heureux que nous ne les persécutions pas tous les jours.

Le duc de Lorraine se rendit au camp de Beaurevoir et montra son impatience de m’épouser. La discussion fut âpre. Si on la réduit à l’essentiel, cela peut donner ceci : « Assez d’atermoiements ! Je veux épouser Marie. Donnez-la moi, mon oncle ! » Mon père jugea ce rappel des engagements passés quelque peu outrancier. Était-ce mauvaise humeur de sa part ou simple changement de stratégie qui impliquait que je fusse libre, il délivra mon fiancé de sa promesse.

Nicolas n’en jugea pas moins de son intérêt de maintenir sa soumission politique envers la Bourgogne, naïveté ou preuve qu’il tenait à moi, ce qui le distinguerait de tant de princes et ducs avides de ma dot. J’étais peut-être encore trop crédule. Les Lorrains avaient à se montrer prudents. Et Nicolas, instruit des malheurs de René d’Anjou, ménageait Charles qui détestait qu’on lui résiste. Cette phrase, je ne peux m’empêcher de la juger à double sens et voudrais m’en expliquer. Mon père possédait cette particularité d’être ému par certains hommes et cherchait, dès lors, à exercer le plus grand ascendant sur eux. Et Nicolas, d’après ce que l’on m’en dit plus tard, aurait pu faire partie de ces favoris. D’où l’insistance de Charles à le dominer comme vassal, en dehors de toute autre considération de guerre ou de politique. C’est-à-dire les droits plus ou moins réels que mon père estimait avoir sur la Lorraine et Bar. À quinze ans, quand je rêvais de ce mariage, j’étais loin de me douter de son arrière-plan intime. Nicolas fut-il le mignon de Charles ? Je n’ai que des présomptions.

Quoi qu’il en soit, mon père ne croyait plus à cette union. Allait-il tirer de sa manche le nom d’un autre prétendant et m’en vanter les mérites ?

Penser que Nicolas était vivant et que la route menant à moi lui était barrée, c’était à devenir folle vraiment. Je marmonnais : « Les époux. Ils sont mariés. L’évêque les a bénis. Ils entrent dans la chambre nuptiale. Il lui enlève sa robe. Elle… Mariage ! Mariage ! » Je ne pensais plus qu’à ça.

Si Jeanne de Hallewyn ne m’avait prise dans ses bras, j’aurais craqué. Je pleurai un bon coup sur sa poitrine. Elle me moucha, me baigna le visage à l’eau froide et tenta de me rassurer. Nicolas m’aimait, sinon il eût déchiré ses accords avec mon père et eût fait alliance avec le roi Louis contre la Bourgogne. Il s’agissait d’être encore un peu patiente. Ignorant alors presque tout du règne de Philippe et des relations entre Bourgogne et Lorraine, je la crus.

Ce qu’elle ne me dit pas, probablement parce qu’elle n’en savait rien, c’était que mon père avait repris, alors que le frère cadet du roi vivait et prétendait encore à ma main, les négociations de mon mariage autrichien. En avril 1472, une ambassade bourguignonne fut même envoyée à Vienne. Comme condition à mon union avec Maximilian, mon père réclama l’abdication du monarque en sa faveur. Frédéric, naturellement, refusa. Alors, Charles revit ses prétentions et demanda seulement son élection comme roi des Romains. Il s’ensuivrait qu’il succéderait à l’Empereur. Maximilian devenu son gendre, il lui céderait donc son titre royal. Etc. Les pourparlers ne furent jamais véritablement rompus entre nos Maisons. Dieu et le Destin nous poussaient à nous unir, si bien que, quand nous croyions nous éloigner, en fait nous nous rapprochions par d’invisibles détours. À cette époque, pour moi ce n’était en rien consolant, puisque je ne pensais qu’à Nicolas de Calabre et à notre union sinon annulée, en tout cas renvoyée à un futur très incertain.

J’enrageais. Le jour, je me calmais par des chevauchées. Ma haquenée franchissait les obstacles en se jouant. Un matin, pour éviter une branche, quand nous galopions dans un étang, je glissai et tombai dans l’eau. Le cavalier qui galopait derrière moi, m’évita de justesse. L’eau avait amorti le choc. Je dus juste changer de robe. J’étais solide et je ne craignais pas les chutes.

La nuit, je convoquais Nicolas au creux de mon lit et à nous deux nous faisions de l’excellente besogne.

Reste que.

VI

Délivré de sa promesse, mon presque fiancé maintint son désir de m’épouser. Mieux, il me le fit savoir. Et retourna la situation. Comment ? Je l’ignore. En coup de vent, souriant quand même comme celui qui vous fait une bonne farce, mon père daigna m’informer que le mariage était décidé pour l’automne. Pour des raisons qui ne tenaient guère à ma petite personne. Cette fois, je ne pouvais en douter. Tant mieux car elles me furent bénéfiques.

Un de nos poètes dirait que le navire appeléVaisseau de mes Épousaillesétait encalminé. Par une nuit sans lune, soudain un vent puissant se leva et gonfla les voiles. Et alorsVaisseau de mes Épousaillesprit la bonne direction guidé parSage Décision.

Mon supplice n’avait que trop duré. Je suppliai la très sainte Vierge, sainte Catherine d’Alexandrie, sainte Gertrude de Nivelle et sainte Gudule, de m’unir au plus vite à Nicolas de Calabre. Dans ma naïveté, je demandai à la mère de Notre-Seigneur et aux saintes femmes que je viens de nommer, de ne pas permettre que les projets politiques de Charles se mettent à la traverse. Or, c’est bien connu, les femmes n’entendent rien à la politique.