11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Third Editions

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur le célèbre Prince of Persia !

Acrobatique et voltigeur, toujours à deux doigts de choir, Prince of Persia a depuis sa première apparition bousculé les conventions du jeu d’action, lui apportant d’abord une touche cinématographique, puis intégrant des mécaniques de jeu toujours plus révolutionnaires. Best-seller de l’Apple II, de la Super Nintendo et de la PlayStation 2, prête à rejaillir en 2021 à la faveur d’un remake des Sables du temps – son volet le plus apprécié –, la franchise inventée par Jordan Mechner a devancé les modes, ou les a embrassées pour toujours proposer du nouveau, de l’inattendu, débouchant même sur la création d’Assassin’s Creed. Cet ouvrage, fruit de nombreux entretiens avec les créateurs de la série, retrace le parcours de ce Prince, de ses premiers pas sur ordinateurs à l’orée des années 1990 jusqu’à son adaptation en film en 2008, en passant par plusieurs jeux édités par Ubisoft. C’est donc une imbrication de parcours – celui d’un Prince of Persia passant de main en main, et changeant sans cesse de visage, celui de ses développeurs (Jordan Mechner, Patrice Désilets…), celui d’un studio de développement, Ubisoft Montréal –, que se propose de détricoter ce livre, exposant et approfondissant en chemin tout ce qui fait la matière mythologique et mécanique des mille et une vies de ce Prince à nul autre pareil.

Un ouvrage intéressant à mettre entre toutes les mains des amateurs de jeux vidéo !

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

À Céline et Ezra

Introduction

ÉLOGE DU GESTE PUR

« L’ennemi d’Errol est le Temps lui-même, le grand ennemi des poètes de l’ancien temps et de tous ceux qui sont coincés dans les embouteillages aux heures de pointe. Le vieil homme a un labyrinthe de salles, de couloirs et de corniches à explorer, de herses à soulever, de fosses à sauter, de sabreurs à turban à tuer… et tout cela en une heure de temps réel.

N’est-ce pas un peu juste ? »

Charles Ardai, “ Good Knight, Sweet Prince ”, critique de Prince of Persia dans Computer Gaming World n° 66, décembre 1989.

C’est une impulsion, un bond au-dessus du vide : le corps est élancé, tendu, propulsé en avant dans ce saut premier avec cette corniche lointaine pour seul et unique objectif, avec ce piège poussiéreux, avec cette dalle mouvante couverte d’un sable sec, là, à portée de regard, là, au coin de l’œil, ou là, plus bas, loin sous ces pieds et jambes en suspension dans le vide. C’est la première fois pour ce Prince : de ces sauts de la foi, pleins de cette énergie, pleins de ces muscles, d’une chair et d’une étoffe de pixels, de polygones, il y en aura d’autres, plus tard et/ou ailleurs, sur disquette et cartouche et CD-Rom et DVD et Blu-ray, dans des dérivés qui taisent/tairont si besoin leurs origines véritables avant ce retour aux fondements, à ce cinéma, à cet argentique qui est toute « première inspiration » ou, encore, à cet art interstitiel qui joue de l’ellipse narrative comme temporelle. Oui, mais aucun de ces bonds ne sera aussi décisif, fondateur, cinématographique, séminal que le tout premier, que cette première chute, que ce premier et saignant empalement sur ces pointes aiguisées et mortelles qui n’attendent que cet organisme de pixels choyés à transpercer. Une entrée au clavier, au joystick, et la silhouette gracile s’anime, d’abord incertaine, floue et blanche, puis de plus de plus colorée, définie et distincte, bientôt en 3D, arborant armure, cheveux longs, barbe de trois jours, mais toujours se précipitant vers cet avant, courant contre ce temps qui s’écoule, seconde après seconde, grain après grain, en rappel régulier en bas de l’écran, ou dans cette clepsydre toujours là devant cette princesse à secourir. Ce sablier, il s’agira plus tard et ailleurs de le renverser pour le remonter, ce temps, de quelques secondes, de quelques grains, et alors revoir en marche arrière cet enchaînement de mouvements, ce jeté de corps, bras, sabre et mains dans la bataille… Le temps, toujours ce temps qui est au centre de tous les grands, meilleurs et aboutis Prince of Persia, ce temps qui est obsession étrange de Jordan Mechner, son créateur, qui, durant les développements de ses premiers jeux, note méticuleusement ses avancées, ses regrets, ses erreurs et trouvailles, ses instants d’euphorie juvénile, dans ces journaux tenus quotidiennement qu’il a depuis publiés, testaments/témoignages de ses jeunes années, de ces jours qui s’égrènent l’un après l’autre qu’il s’agit de saisir, d’immortaliser… Oh, et, dans ces pages, il est évidemment question de ce corps-avatar, de la nécessité de rendre, de donner à voir et à sentir du bout du stick sa pesanteur, à chacune de ses actions, à chacun de ses pas.

Mais cet organisme à l’écran n’est pas que véhicule d’interaction, n’est pas que simple mouvement ludique : c’est du geste, du geste qui dit, qui raconte, par ses articulations, la maîtrise du joueur, son rapport immédiat et émotionnel avec cette silhouette-avatar. Et tout est là, dans l’image, dans ces simples animations : de l’émotion. « Certains jeux m’ont marqué, a dit Éric Chahi, le créateur d’Another World, comme Karateka de Jordan Mechner. Derrière sa trame narrative très simple, il y avait une mise en scène entre chaque empoignade. Ça racontait quelque chose. Et pourtant, il n’y avait pas de dialogues, pas de texte. On était dans le geste pur. »

Le geste pur.

Ce geste qui est des premières œuvres cinématographiques, gravées sur argentique, des premières animations, sans son, sans voix, projetées d’abord sur des écrans de foire, puis dans des salles dédiées, nickelodéon ou kinetoscope. Ce geste qui est amplifié, adoré, adulé durant les premiers temps du muet, ou durant ceux du jeu vidéo sur arcade, sur Apple II.

C’est cela, Prince of Persia, de l’élan, du mouvement qui dit, du déplacement à l’écran, dans le cadre d’abord restrictif de plans fixes successifs, qui, quand les machines le permettront, s’accompagnera de voix (off), de dialogues, de travellings/scrollings gauche-droite, de jeux de caméra. Du jeu vidéo cinématographique, diront certains.

Et, si le Prince bondit, l’histoire de sa franchise est, elle-même, pleine de ces impulsions, de ces sauts dans le temps qui voient son protagoniste disparaître, fondre dans le néant, pour ne rejaillir que quelques années plus tard, changé, transformé, jamais tout à fait le même, et pourtant toujours reconnaissable par ses manières, par sa palette d’actions. Oui, la franchise ne ploie pas, ne s’affaisse pas, laisse les scénarios complexes aux autres, préférant une saine linéarité narrative, une ligne mécanique claire qui ne dévie jamais de son intention première. Quelle que soit son incarnation, le Prince n’est pas de ces arpenteurs de mondes ouverts, n’est pas de ces coureurs effrénés de quêtes secondaires. Descendant aussi bien de Buster Keaton que d’Errol Flynn ou d’Indiana Jones, ce grand acrobate préfère le moment, l’instant, quand un geste précis se fait salut de l’âme et du corps avant qu’un nouveau danger ne vienne aussitôt menacer son existence. Et tout est fluide et naturel, rythme dans le flow, toujours vers cet avant, toujours vers un étage plus haut, vers la prochaine plateforme, vers le prochain interrupteur.

C’est de ces sauts, d’un mode de représentation à l’autre, du muet au parlant, du pixel aux polygones jusqu’à la chair vraie d’acteurs, dont il sera question ici. Cependant, si Prince of Persia est franchise aux sorties abruptes, presque jaillissements, ses développements, eux, s’étendent et s’étalent, remplissent des segments entiers de vie, des temporalités annuelles plus humaines, celles de ses développeurs, qu’il s’agit de conter aussi scrupuleusement que les aventures du héros de Jordan Mechner.

Aussi, d’une première incarnation inspirée d’Indiana Jones aux expérimentations esthétiques d’un tout dernier volet, en passant par sa phase jeu de sport/ Tony Hawk ou son ratage le plus brutal, presque fatal, ce sont les mille et un visages – en fait beaucoup moins ! –, mais, oui, les multiples incarnations du Prince de l’action que l’on contera dans les pages qui suivent.

Et tout commence par un saut.

Un saut de la foi.

Un saut dans le vide.

Un geste premier.

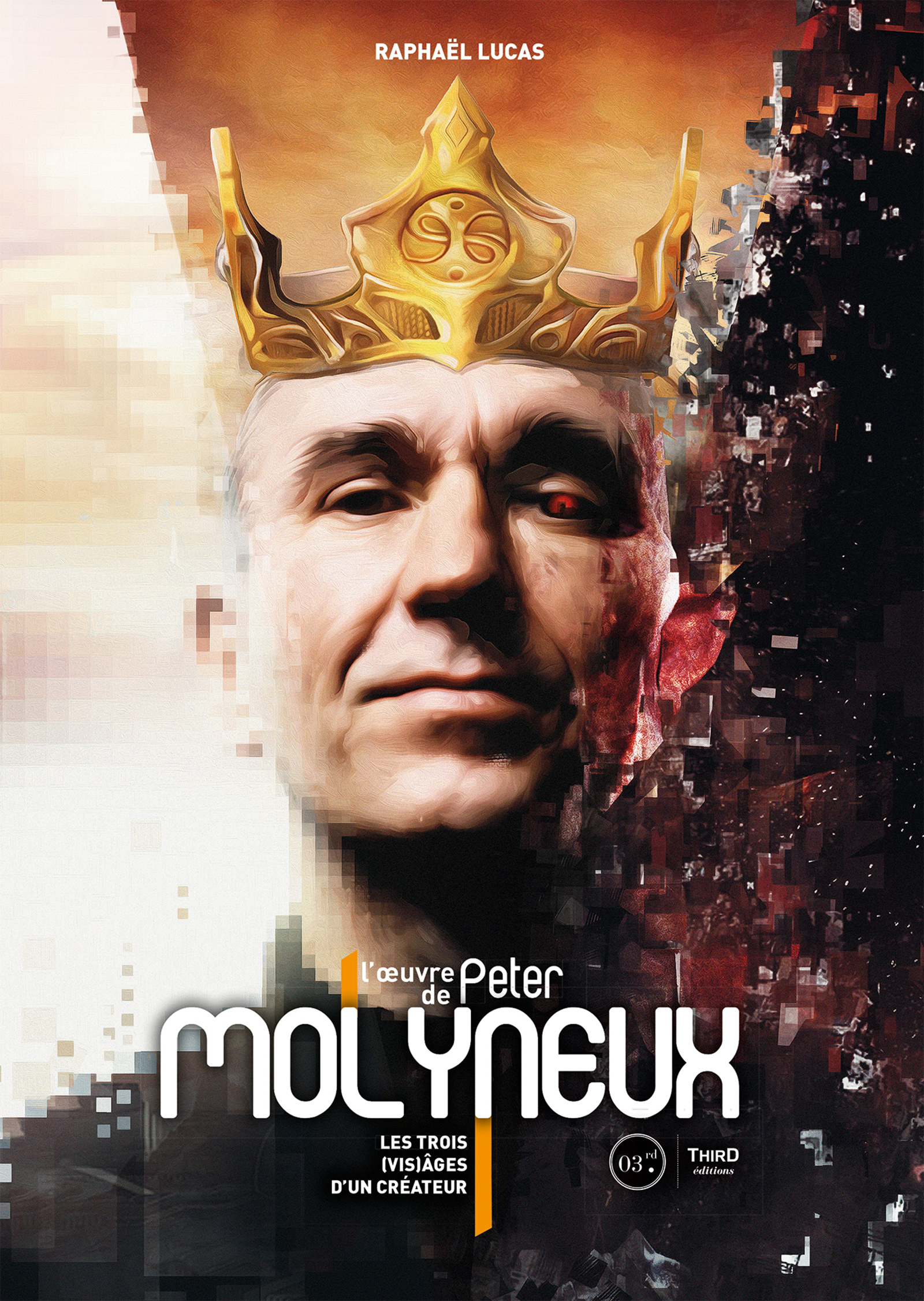

Journaliste spécialisé de jeu vidéo depuis une vingtaine d’années, titulaire d’une maîtrise d’Histoire à Paris 1, Raphaël Lucas a été pigiste chez PC Team, avant de collaborer à Gameplay RPG et à PlayMag. En octobre 2004, il intègre le groupe Future France où il écrit pour Joypad, PlayStation Magazine, Consoles + ou encore Joystick – sans compter quelques contributions à des magazines consacrés au cinéma. Il a également collaboré à la défunte revue The Game ainsi qu’à différents mooks rétro. Aujourd’hui, il participe à la nouvelle mouture de Jeux Vidéo Magazine et il apparaît sur le site gamekult.com via papiers ou émissions rétro. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages : L’Histoire du RPG, L’Histoire de The Witcher et L’Histoire du cyberpunk chez Pix’n Love, Les Origines de Castlevania : Symphony of the Night chez Omaké Books, La Légende Final Fantasy I-II-III, L’Œuvre de Peter Molyneux et La Saga Legacy of Kain : Entre deux mondes chez Third Éditions. Ses genres de prédilection sont le RPG (japonais et occidental), les jeux d’action-aventure, les FPS et quelques bizarreries expérimentales et indépendantes.

Chapitre 1Avant le Prince

« Une révélation intime communiquée par ces lèvres qui chuchotent en gros plan ; un plan de caméra à main qui intensifie la sensation de frénésie d’une scène de foule agitée. »

Jim Salmons, « The Choppers of Mercy », critique de Choplifter dans Softline 1.6, juillet 1982.

IL Y A, on l’a dit, d’abord le geste, le mouvement, celui de cette main, de ces doigts « arachnélacés » autour de ce stylo, de cette plume, là, filant sur le gros grain apparent de cette feuille scotchée sur cette planche anglée à 30°. Dans cette chambre de Chappaqua, État de New York, en cette fin des années 1970, l’adolescent, dos courbé sur sa table de dessin, s’essaie à imiter ses maîtres ès caricatures : Mort Drucker, Jack Davis ou Al Hirschfeld, des dessinateurs du magazine MAD dont il envie le trait, le style impeccable, implacable d’ironie ou de causticité. Son espoir ? Suivre leurs traces.

Hirschfeld, en particulier, l’intrigue, l’enthousiasme, le passionne : sur ses représentations de stars de Broadway, les corps se font silhouettes épurées, simples, toutes de lignes et courbes noires qui ondulent, comme croquées, esquissées en plein mouvement. Du geste pur, en suspension sur la page blanche. À l’économie. Le moins pour le mieux.

Fils d’un psychologue et d’une programmeuse (sur Télétype), collectionneur du journal satirique MAD Magazine, tout juste sorti de l’enfance, mais déjà doué d’un bon coup de crayon, Jordan Mechner fréquente les foires et les fêtes foraines, dessine les visages de passants et de touristes contre quelques dollars qu’il met de côté. MAD Magazine, il en rédige, dessine et publie seul une copie, titrée Cookie Magazine, qu’il presse à la main durant les heures creuses d’une imprimerie, avant d’en écouler des exemplaires auprès de ses amis. Passionné par le dessin animé, par Disney, depuis son visionnage de Winnie the Pooh and the Blustery Day (Winnie l’ourson dans le vent) à l’âge de six ans, il s’essaie aussi à l’animation en Super 8. De très courts-métrages d’abord, puis un grand, pharaonique, impossible projet : adapter L’Île au trésor de Robert Louis Stevenson dans un contexte new-yorkais. Ici, mafieux et gangsters remplacent les pirates du récit original. Mais chaque plan prend trop de temps, épuise sa patience ! Mechner jette l’éponge, s’imagine atteindre la majorité avant d’en avoir terminé.

Comme d’autres adolescents, impatients et créatifs, Jordan Mechner bouillonne, toujours occupé, empli d’idées, bondissant d’un projet à l’autre avec toujours cette irrépressible envie de faire, de mener à bien ses obsessions du moment. Ses parents ? Ils le laissent faire, l’épaulent au besoin lors de certaines de ses aventures. Après tout, de nombreux membres de sa famille jouent du piano, chantent, composent durant leur temps libre, et considèrent plus largement la poursuite d’une activité artistique comme nécessaire au développement, à la vie. « Mes parents étaient très encourageants, se souvient Jordan Mechner1. Tant que j’étais occupé, ils se disaient que… ça allait. J’ai toujours eu beaucoup de projets. Mes parents n’ont jamais essayé de me gérer ou de me pousser dans une quelconque direction. Quoi que je fasse, ils l’acceptaient et me soutenaient. Je n’avais pas besoin de grand-chose : j’avais une table à dessin dans ma chambre, et ils m’aidaient parfois. Mon grand-père m’emmenait aussi dans des magasins d’art à New York et me régalait de quelques fournitures artistiques. C’était donc un environnement très favorable »… au développement d’un artiste, d’un touche-à-tout.

Jordan Mechner dessine, imprime, monte des pièces de théâtre, filme. Le tracé de vie, la carrière à embrasser semblent déjà tout trouvés.

Comme attendus, prévisibles.

Oui, mais il y a toujours un grain de poussière, un événement, quelque chose, une rencontre. Toutes les histoires en sont pleines, de ces Mat, arcane du changement, qui se parent de formes et de visages divers et bousculent plus ou moins brusquement le destin.

Pour Jordan Mechner, ce Mat, c’est le jeu d’arcade, l’informatique naissante.

« Les jeux d’arcade ont vraiment pris leur envol en 1978 avec Space Invaders, se rappelle Mechner. Avant cela, il y avait bien des jeux vidéo, comme Tank War, Pong, Lunar Lander, mais ces jeux-là, vous savez, vous y jouiez un peu et… c’était tout. Space Invaders était le premier jeu à engendrer une véritable dépendance. La formule marchait parfaitement : les trois vies, le high-score, les soucoupes volantes, vous pouviez vraiment jouer pendant des heures avec un rouleau de pièces de 25 cents, ou jusqu’à ce que tout votre argent se soit envolé. Space Invaders a été extraordinaire. C’était un jeu fou, il a eu un énorme succès. Et puis, bien sûr, durant les années d’après, toutes sortes de titres ont suivi, Galaxian, ou Asteroids qui a été le hit de 1981. » Comme beaucoup d’adolescents qui deviendront ensuite développeurs, les découvertes du jeu vidéo et de l’informatique – un moyen de (re)créer des jeux vidéo à la maison – ont lieu au même moment, en parallèle : « J’étais au lycée, c’était en 1977-1978. J’avais quelques amis qui étaient en première et en terminale, ils avaient une voiture. Mon ami Adrian m’a emmené chez IBM qui avait ce qu’ils appelaient le programme Explorers. Un soir par semaine, ils ouvraient leur campus au centre de recherche Thomas J. Watson pour permettre aux lycéens de venir utiliser les ordinateurs. C’était la première fois que je pouvais vraiment mettre la main sur un ordinateur et un programme, l’exécuter et voir s’il fonctionnait. » Jusque-là, l’informatique, les ordinateurs, ce ne sont que ces vieux moniteurs débranchés, que ces télétypes usagés, poussiéreux, ces câbles qui traînent, pendouillent, inertes, abandonnés, dans les soubassements de la maison familiale, cimetière des activités professionnelles passées de ses parents. Aussi, l’informatique, sa découverte, passe d’abord par l’apprentissage des langages – cet indécrottable Basic ! – et, logiquement, par les manuels, les livres, par ce 101 Basic Computer Games publié dès 1973 dont l’auteur, David H. Ahl, est aussi le fondateur du magazine Creative Computing. Sous la couverture bariolée de la troisième édition de l’ouvrage (1978), une compilation de listings de jeu de cartes (blackjack), d’awari, de baseball, de football, de bataille navale, etc. « Nous avions une classe d’informatique au lycée, reprend Mechner, mais la responsable ne connaissait pas vraiment la programmation. Elle était professeure de maths, et ils lui avaient demandé d’enseigner ce cours. Dès la première semaine, mes amis et moi en savions plus qu’elle sur le sujet. La fonction principale de cet enseignement était en fait de contrôler l’accès aux ordinateurs : il y avait un PDP 11 ! »

L’usage ludique de l’informatique, c’est un détournement, un grand piratage. Le jeu vidéo des débuts, c’est une saisie de l’outil d’enseignement ou de travail par des adolescents et jeunes adultes, programmeurs débutants, l’esprit débrouille, un peu punk, do-it-yourself ou hacker, comme en attestent les développements de nombreux Computer RPG dans les universités, sur PDP ou System PLATO. « Quand j’étais étudiant à l’université, se souvient Sid Meier2, créateur de Civilization, au début des années 1970, alors que les ordinateurs commençaient à émerger, j’ai eu accès à l’un des Mainframe IBM de mon professeur. Il me permettait de l’utiliser pour les devoirs, mais j’ai rapidement déduit que ce serait une bonne plateforme pour créer des jeux. Aussi, j’ai codé une version digitale de tic-tac-toe (NDA : plus connu sous le nom de morpion chez nous) qui s’est avérée plutôt amusante. Au début, mon professeur n’était pas vraiment content que je m’amuse avec ses machines. À l’époque, les ordinateurs étaient supposés n’être utilisés que pour des applications très sérieuses. Mais dès qu’il a commencé à jouer avec mon morpion, il a été accroché. » À la même époque, Richard Garriott (la série Ultima) convainc le proviseur de son lycée de créer une classe informatique autogérée, et qu’elle soit notée sur sa production vidéoludique sur Télétype. Si certains – rares ! – reçoivent l’approbation du corps professoral, la plupart bravent les interdits, s’enferment de nuit dans les salles informatiques pour profiter seuls, ou en petits groupes, du ronron de machines pensées pour l’éducation, et des jeux qui y sont cachés sous des noms de code, seuls remparts contre leur effacement régulier, administratif. La raison ? Ces programmes parasites ralentissent le réseau. Aussi sont-ils purement et simplement liquidés dès que dévoilés. Et comme souvent, c’est là, dans cette interdiction qu’émergent les formes encore incertaines des genres : le RPG, le jeu d’aventure, voire le FPS, le shoot’em up…

Sous cette double étoile, arcade et informatique, et comme la plupart des développeurs du début des années 1980, oui, comme Jeff Minter qui recréera n fois le Tempest d’Atari sur de multiples supports, comme Nasir Gebelli, futur programmeur des trois premiers Final Fantasy, qui poussera l’Apple II dans ses retranchements dès 1981-1982 avec des titres phares comme Horizon V ou Zenith, Jordan Mechner (re)copie ses amours d’arcade. Passé les petits jeux en Basic du 101 Basic Computer Games, oublié les labyrinthes simplistes, les cartes de poker mal simulées à l’écran, l’illumination découle d’une de ces reproductions éhontées de hit de l’arcade. « J’avais un ordinateur Apple, et la version cassette d’un clone de Space Invaders, nommé Apple Invaders, qui ressemblait exactement à celle de la salle d’arcade. Ça m’a abasourdi. Je me suis dit : “Waouh, alors, cet ordinateur, ce n’est pas juste pour écrire des programmes en Basic. Je peux l’utiliser pour faire des jeux qui sont identiques aux jeux d’arcade.” Je pense que c’est à ce moment-là que le déclic s’est opéré. C’est devenu mon obsession. » Les projets de bande dessinée, de films d’animation ou d’écriture scénaristique rangés dans un tiroir ne ressortiront que plus tard, pour soutenir des créations ludiques ambitieuses encore à venir. Là, paré de cet outil informatique, de cet Apple II qu’il a acheté avec les gains obtenus de ses portraits, Mechner se fixe un nouvel objectif : développer un clone de jeu d’arcade en langage Assembleur, un clone aussi bon que cet Apple Invaders. Asteroids devient son modèle.

Interrogez-le, et Ed Logg (Gauntlet, Xybots, etc.), le développeur original d’Asteroids, se souviendra parfaitement du moment précis où l’œuvre séminale d’Atari a vu le jour : « Lyle (Rains) m’a appelé dans son bureau et m’a dit qu’il avait une idée pour un jeu. Le concept découlait d’un autre titre qui avait échoué lamentablement. Le jeu précédent avait ces astéroïdes qui filaient sur l’écran, et les joueurs tiraient dessus, mais rien ne se passait, car ils étaient juste là pour servir de couverture à l’autre joueur. En tout cas, Lyle a suggéré de produire un jeu qui permettrait de tirer sur ces rochers et de les faire exploser. » Variation de Space Wars (1977) de Cinematronic, lui-même inspiré du classique Spacewar ! (1967) sur PDP-1 qui fut l’objet de la toute première compétition de jeu vidéo, Asteroids reprend à son compte une représentation vectorielle, simpliste, de l’environnement et des antagonistes : « C’est une autre idée que j’ai suggérée lors de la rencontre avec Lyle, reprend Logg. J’avais joué à Space Wars et j’avais travaillé sur le matériel vectoriel dont nous disposions. Je connaissais donc les avantages de cette solution. Le plus important était la résolution plus élevée, 1 024x768 au lieu de 320x240. Je sentais que nous avions besoin de cette résolution supplémentaire pour montrer la direction du vaisseau (…) L’écran noir et blanc avait également un phosphore lent, de sorte que les tirs et les vaisseaux laissaient une rémanence qui ajoutait à l’attrait du jeu, alors que cela ne faisait aucunement partie de la conception. Le seul inconvénient était que le jeu allait être en noir et blanc, mais comme son action se déroulait dans l’espace, ça n’était pas vraiment un problème. »

Asteroids. Pour le jeune Mechner, l’œuvre d’Ed Logg semble alors le meilleur moyen d’atteindre son objectif : créer, oui, mais vendre aussi. Chez les Mechner, on a la fibre entrepreneuriale, le sens des affaires et, on le verra, de la négociation. « Quand j’étais enfant, je rêvais : je veux faire un film, je veux écrire un roman, des choses comme ça. Mais, oui, à un certain moment, je me rends compte que je ne suis qu’un enfant. Si je fais un film, il ne sera pas diffusé dans toutes les salles de cinéma. Si j’écris un roman, il ne sera probablement pas un best-seller du New York Times. En comparaison, l’industrie du jeu vidéo était si nouvelle. J’ai regardé les jeux qui étaient les plus vendus et je me suis dit : “Je pense que je peux le faire. Je pense que je peux développer un jeu. Je pense que je peux faire une version d’Asteroids, qui sera meilleure que cette autre version d’Asteroids que je viens de voir au magasin d’informatique.” Logiquement, je ne voyais pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas. J’ai donc mis toute mon énergie à essayer de rendre mon clone d’Asteroids aussi fidèle à l’original que le clone de Space Invaders l’était. » Ah, l’innocence des premiers temps du jeu vidéo…

Jordan Mechner le sait cependant, il lui faut abandonner le trop simpliste, lent et gourmand Basic, apprendre, coder en Assembleur, ce langage machine plus rapide dans son exécution qui, au même moment, rend célèbre Nasir Gebelli ou Bill Budge (Raster Blaster, 1981) par ses performances, là, gravées sur disquettes. Pendant l’année de développement de ce clone, le jeune Mechner lit Softalk, le magazine spécialisé dans l’Apple II, et se passionne pour les pages éditorialisées de créateurs comme Bill Budge, de producteurs comme Doug Carlston (de Brøderbund), et hante les salles d’arcade, papier millimétré en main, pour reproduire parfaitement les silhouettes des astéroïdes dans leurs diverses versions. L’obsession du détail, de la reproduction parfaite. « Faire à l’identique. » Oui, reproduire les grands, ceux qui vendent, avant de dénicher sa propre voie.

Amateur d’échecs et de Sargon, une simulation codée par Dan et Kathe Spracklen, et publiée par Hayden Software, Mechner envoie son clone d’Asteroïds à ce même éditeur. Et Hayden accepte. Dans un premier temps. On est en 1981. Atari mène alors une croisade contre les programmeurs et éditeurs qui enfreignent les copyrights, et n’hésite pas à poursuivre tous ceux qui s’y essaient… Comme un Sierra On-Line qui vient de publier Jawbreaker, clone de Pac-Man développé/programmé par John Harris (adaptation de Frogger), alors qu’Atari détient très officiellement les droits d’adaptation du hit de Namco. Pour éviter de se coucher devant Atari et subir un passage devant la justice américaine, Sierra On-Line fait modifier l’esthétique des sprites. Toutefois, l’affaire finit au tribunal. Néanmoins, le procès ne tourne pas du tout dans la direction souhaitée par le géant de l’arcade. Superficiellement, les sprites de Jawbreaker ne ressemblent en rien à ceux de Pac-Man (l’avatar est une mâchoire bien dentue), et John Harris n’a repris aucune ligne de Pac-Man : son code, le programme même, est une création totalement originale, et qu’importe alors la reprise des mécaniques, identiques : labyrinthe, adversaires à « gober », etc. Blanchi des accusations portées par Atari, le programme de John Harris devient alors l’un des titres les plus appréciés et joués sur l’Apple II. Reste que, si l’entreprise de Ken et Roberta Williams l’emporte finalement, c’est au prix de milliers de dollars en avocats, ce que de nombreux éditeurs ne peuvent/veulent pas alors se permettre. Effrayé par cette possibilité, Hayden fait marche arrière toute : l’Asteroïds de Mechner est évidemment trop proche, trop semblable de celui d’Ed Logg pour qu’Atari ne réagisse pas… Malgré des changements opérés sur la forme des vaisseaux et des astéroïdes, le service juridique d’Hayden maintient fermement sa position : trop risqué.

Las.

LE CHOC CHOPLIFTER

Quittant le lycée, entrant à la faculté de Yale, toujours déçu de cette première expérience avortée, Mechner n’abandonne pas la programmation, et développe après les cours un autre clone d’Asteroids, plus diffus cette fois dans sa filiation, comme le jeune programmeur y intègre des éléments de billard, rebonds inclus. Deathbound, il l’envoie à Brøderbund, alors un des éditeurs les plus en vue du marché. Doug Carlston, l’un des fondateurs de cette entreprise familiale, et lui-même programmeur (Galactic Empire) et joueur, s’en souvient. « Il s’agissait de faire rebondir un certain nombre de balles sur tous les murs dans un affichage en 3D. J’ai oublié si vous deviez les tirer ou les éviter. » Mais encore une fois, le jeune New-Yorkais se voit refuser l’édition de son jeu, à moins d’importantes modifications de ce dernier. On est au printemps 1982. « Doug m’a dit : “Oui, ton jeu est bien programmé, mais il est un peu démodé. Tu sais, l’année dernière, nous publiions ce genre de jeux d’arcade, mais laisse-moi t’envoyer une copie de notre best-seller du moment”, et il m’a envoyé une copie du Choplifter de Dan Gorlin avec un joystick pour que je puisse y jouer, Choplifter était un des premiers jeux à nécessiter un joystick. Je n’en avais pas à l’époque », raconte Mechner. « Je pense, reprend Carlston, que Choplifter a marché parce que le jeu (sauver des gens en utilisant un hélicoptère tout en évitant les attaques ennemies) était satisfaisant. Les otages n’avaient que quelques pixels de haut, mais ils personnalisaient l’histoire sous-jacente, et les mouvements de l’hélicoptère pendant que vous voliez paraissaient très réalistes. Danny Gorlin a travaillé beaucoup plus sur l’action de l’hélicoptère que sur l’histoire – je pense que cela s’est vu dans son deuxième jeu, Airheart, qui n’a pas fait aussi bien. »

Pour Mechner qui a des tonnes d’autres idées de clones en tête, voire celle d’un hybride Asteroids/Galaxian/Pac-Man qu’il nommerait Arcadians, Choplifter est un choc, de ceux qui redéfinissent pleinement la perception d’un médium, son impact sur le consommateur/joueur.

Un déclencheur.

« Choplifter m’a époustouflé, confie Mechner. C’était un jeu qui racontait une histoire. La physique réaliste de l’hélicoptère, le genre de perspective qui défilait en arrière-plan. Et ces otages qui courent partout, et que vous tentiez de secourir. Il ne s’agissait pas tant d’essayer d’atteindre un score élevé que de sauver ces soixante-quatre petites personnes : chacune d’elles importait. Vous pouviez sentir quand elles vous faisaient signe. Cela créait une connexion émotionnelle très simple, juste avec quelques pixels. Ce titre a fait quelque chose qu’aucun autre jeu n’avait réussi avant. Il m’a pleinement immergé dans un drame humain. Après avoir joué à Choplifter, je me suis dit : “Waouh, j’ai juste perdu mon temps à copier des jeux d’arcade.” J’aurais dû me rendre compte que le modèle de jeu d’arcade avec trois vies, avec le high-score, avec sa vie supplémentaire quand vous atteigniez tant de points, tout cela avait été conçu pour rendre les gens dépendants, pour qu’ils continuent à mettre des pièces dans les machines. Mais le jeu vidéo sur ordinateur est un modèle économique complètement différent : quelqu’un a acheté le jeu, la disquette. Il a donc investi dans ce jeu, et il n’y a pas de raison d’essayer de le rendre accro, vous pouvez simplement lui proposer une expérience complète, une histoire avec un début, un milieu et une fin. Et c’est ce que Choplifter souligne durant son générique final. » Oui, parce qu’en toute fin de parcours, Choplifter ne se clôt pas par un Game over maladroitement affiché à l’écran, mais par The end, deux mots qui renvoient aux œuvres narratives, à la littérature, aux longs-métrages. « Ces deux simples mots m’ont fait comprendre que c’était un nouveau moyen de divertissement. C’est une manière de raconter des histoires, pas seulement une façon de copier les jeux d’arcade. »

Mechner n’est pas le seul à comprendre les implications de Choplifter, à le « ressentir » à chaque trépas de ces gesticulants otages. Dans le numéro de juillet 1982 de Softline, une revue spécialisée Apple II, le journaliste et critique Jim Salmons démontre qu’il a parfaitement cerné les enjeux de Choplifter, de ce geste pur, de cette animation qui dit plus que n’importe quel message écrit ou asséné : la victoire de l’image, du mouvement : « Fellini, Huston, Spielberg, écartez-vous : Dan Gorlin est arrivé. Quand vous pensiez qu’il était sain d’ignorer le flot incessant des clones de Space Invaders, Gorlin a décidé d’user de ses talents créatifs sur Apple II pour nous concocter ce qui pourrait être le premier film d’animation interactif assisté par ordinateur, une fusion du jeu d’arcade, de la simulation et de l’esthétique visuelle cinématographique. » Avant de continuer sur « Ayant été exposés à beaucoup de télévision et de films, la plupart des gens de cette culture ont développé un “vocabulaire cinématographique”, un ensemble de prédispositions pour se sentir à l’aise lorsque des histoires sont racontées en utilisant certaines images visuelles. Ces dernières années, les psychiatres signalent même une augmentation de la fréquence des patients qui décrivent leurs rêves avec des détails tirés de scénarios, de films, avec des gros plans, des panoramiques et des fondus enchaînés. Une révélation intime communiquée par ces lèvres qui chuchotent en gros plan ; un plan de caméra à main qui intensifie la sensation de frénésie d’une scène de foule agitée. Un réalisateur peut faire ou défaire un film selon la façon dont ses images améliorent la participation des spectateurs au déroulement de l’histoire. En ce sens, Dan Gorlin semble davantage le réalisateur de Choplifter que son auteur. Il a appliqué ses compétences de programmeur à son objectif : fournir une histoire interactive et animée. » Discours critique hautement intellectuel, inattendu, en 1982, pourtant parfaitement cohérent avec la ligne éditoriale de Softline, mais aussi avec celle de Computing Gaming World, son concurrent généraliste, ou celle d’un psychédélique Joystik (le magazine américain). Non seulement les titres y sont bien souvent décortiqués, mais aussi et surtout déjà analysés à l’aune d’arts reconnus par la critique : cinéma, littérature… Cependant, en 1982, Dragon’s Lair (1983), le premier dessin animé (vaguement) interactif est encore en développement, et la rencontre entre cinéma et jeu vidéo, aujourd’hui disséquée et exploitée, n’a pas encore eu lieu. Seul l’avant-gardiste, froid et effrayant Tron, sortant dans les salles ce même mois de juillet 1982, s’y tente, même si l’intention réelle de Disney est alors de détourner les joueurs des salles d’arcade.

Choplifter, donc, ce sont ces petits hommes, des « petites personnes » qui gesticulent, qui donnent à percevoir leurs émotions, leur peur panique, cette tragédie visible qui est la leur. Sans copier Choplifter, sans même s’en inspirer, Peter Molyneux tirera quelques années plus tard les mêmes enseignements que Gorlin sur le rapport entre le joueur et ces sprites qui donnent à voir les prémices (d’un semblant) de vie des PNJ, des conséquences des actions du joueur sur ces derniers. « Si vous regardez attentivement, poursuit Salmons dans sa critique, les petites personnes vous font signe, vous expriment leur espoir et leur excitation, leur foi en vous. Vous, vous voyez leur innocence. Cela rend Choplifter difficile à jouer. Il est éprouvant de voir l’un de ces êtres vivants tué par votre train d’atterrissage ou par le char que vous avez manqué. Vous pouvez avoir envie d’éteindre le jeu et de retourner aux envahisseurs extraterrestres ; après tout, vous n’avez pas besoin de ressentir de la peine en jouant. Mais n’est-ce pas simplement un indice de ce que vous ressentiriez si c’était réel ? Si vous étiez pilote en Iran, il y a deux ans ? Ne devriez-vous pas partir en mission et vous débarrasser de ce mauvais sentiment, non pas en restant à l’écart, mais en faisant tout ce que vous pouvez pour voir les otages rentrer chez eux en toute sécurité ? »

Ces mouvements, ces gestes des otages, du pilote qui impressionnent la critique, et provoquent le déclic chez Jordan Mechner en 1982, ne sont cependant plus appréhendés que comme des gags dans Tilt n°47 (novembre 1987) lors du test de la version SEGA Master System, adaptation de la borne d’arcade SEGA, elle-même adaptation du jeu de Gorlin : « Les otages rapidement affolés gesticulent et trépignent dès que leur sauveteur s’éloigne un peu trop. » Oublié alors les références cinématographiques, l’analyse poussée des mutations du marché et de la narration dans le médium, la journaliste décortique la mission du pilote comme un simple jeu d’action, mettant de côté tout ressenti, toute perception du drame humain qui pourtant se déroule sous ses yeux. Pas d’implication. Aucune compréhension de l’évolution en cours du médium. D’ailleurs, en novembre 1982, lors du test original de Choplifter dans Tilt n°2, le magazine ne semble pas voir plus loin que les pures mécaniques, que l’arcade. Le jeu pour le jeu. Le reste…

Pour Jordan Mechner et d’autres, l’œuvre de Gorlin a a contrario ouvert une boîte de Pandore, avec l’émotion, ce rapport entre le joueur et l’avatar, entre le joueur et ce(s) PNJ patientant à l’écran, comme problématique. Des premiers pas que Mechner, Éric Chahi (Another World), Fumito Ueda (Ico, Shadow of the Colossus), David Crane (Little Computer People), Peter Molyneux (Populous, Black & White, Fable) et d’autres poursuivront chacun de leur côté, expérimentant autour d’une immédiateté de l’action, de cette cause-conséquence touchante, émouvante. Les heures passées sur Choplifter l’assurent à Mechner : il y a là quelque chose du cinéma, quelque chose qui dépasse le simple cadre de l’arcade, du jeu vidéo.

Mais encore faut-il poser le doigt dessus, et le comprendre…