Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publishroom

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

« Ce sont d’abord des bruits - des murmures plutôt - qui lui parviennent dans le noir. Il entend, mais ne capte pas. Lentement, il tente d’ouvrir les yeux. Ses paupières se décollent, et le blanc succède à la nuit : un blanc d’aveugle, un flash intolérable. La lumière agresse ses pupilles et le force à regagner l’obscurité... Mais où est-il ? Que lui est-il arrivé ? Une forte odeur de pisse et d’éther mêlés blesse ses narines. L’homme est perdu, effrayé. Il veut bouger mais ses membres résistent, il veut crier mais ne trouve pas sa voix. L’angoisse s’empare de lui et lui laboure le crâne, suivie par un tremblement qu’il ne peut contrôler. C’est une bête traquée, qu’on a emprisonnée et qui panique ».

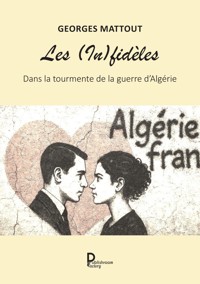

La vie de Simon bascule le 24 avril 1961. Il manque de mourir ce jour-là, abattu dans les rues d’Alger alors qu’il manifestait. Lorsque deux mois plus tard, le jeune avocat sort du coma, il a perdu la mémoire. Et la récupérer s’avère éprouvant. De mauvaises surprises l’attendent, dans une Algérie en proie à de violentes convulsions. Seul réconfort : la présence d’une inconnue dont l’image trotte dans sa tête, obsédante.

À PROPOS DE L'AUTEUR

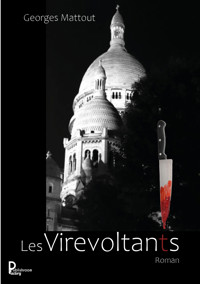

Georges Mattout nait en Algérie au siècle dernier et la quitte encore enfant, rapatrié au moment où le pays gagne son indépendance. Il grandit à Paris, y fait des études de philosophie, matière qui devient une source précieuse dans l’exercice de son métier. Père et désormais grand-père, il ravive dans ce roman certains souvenirs d’enfant, enveloppés dans un récit poignant, sorti de son imagination. Il est l’auteur d’un précédent roman : "Les Virevoltants", édité en 2022.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 467

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Mentions légales

Publishroom Factorywww.publishroom.com

ISBN : 978-2-38625-666-0

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Page de titre

Georges MATTOUT

Les (in)fidèles

Dans la tourmente de la guerre d’Algérie

Dédicace

À ma famille

Ne disputons à personne ses souffrances ; il en est des douleurs comme des patries, chacun a la sienne.

François-René de Chateaubriand.Mémoires d’Outre-tombe.

It is a great sin to swear unto a sin, but greater sin to keep a sinful oath (

*

).

William Shakespeare. Henry VI. Part 2, acte V, scene 1.

(*) Prêter serment au péché est un grand péché, mais respecter ce serment est un péché plus grand encore.

SEPTEMBRE 1956 – AVRIL 1961

Crépuscule

1

Alger, le 24 avril 1961

Accroché à la rambarde du balcon, Simon s’emporte. De vives émotions le submergent et sa colère éclate. Il en est certain, le putsch va échouer. De Gaulle n’a pas cédé, la défaite est inévitable.

Dépité, l’avocat plisse les yeux et embrasse l’horizon : la mer au loin, collée à un ciel immaculé et s’y noyant, les hauteurs de la ville posées en dentelles chaotiques, la ligne majestueuse du port enfin, à cette heure jaunie par le vent du désert. Tout en brume, le sel empoissonné de la Méditerranée sature l’air d’une odeur aigrelette. Flottant au-dessus des terrasses, à ce point écrasées de soleil qu’elles sont à peine visibles, du linge en drapeau compose un kaléidoscope de couleurs vibrantes qui saisissent l’œil de Simon à l’en hypnotiser, le maintenant un rien vaporeux et déjà nostalgique dans sa logorrhée patriotique. Lui revient en mémoire la cascade des malentendus qui ont jeté sa vie dans un tourbillon infernal.

Pourtant dès 58, son père l’avait prévenu, il avait anticipé la catastrophe : « Vous verrez, cet homme-là est un fumier, un opportuniste. De Gaulle a voulu prendre le pouvoir, c’est tout. Maintenant qu’il l’a en France, il va s’empresser de nous trahir, et lâchera l’Algérie » avait-il prophétisé. Pas convaincus par l’argument, les Européens1 s’étaient précipités vers le Forum, tout heureux d’avoir trouvé en ce « grand homme » le sauveur qui, une fois de plus, gagnerait cette guerre et garderait l’Algérie française. Et voilà qu’à la surprise générale, « l’autre saucisse étoilée » se retournait contre son peuple… Quelle sinistre farce ! C’est sans espoir en vérité, mais les Français d’Algérie ne se laisseront pas faire. Ils se battront jusqu’au bout, en prenant les armes s’il le faut.

L’époque est aux excès, à l’oubli de soi et aux absurdités. Simon n’y échappe pas. Il est seul désormais, seul face à un destin qu’il pressent noir et qu’il appréhende. Par réflexe, il porte la main à sa ceinture et le touche : son révolver est bien là, chargé et prêt à l’emploi. Après l’engueulade qu’il vient d’avoir avec Norah, son désespoir sert d’alibi à la fureur qui l’envahit. L’Algérie le renie et son amante l’a quitté, abandonnant son cœur aux cendres de l’Histoire.

Simon reprend son souffle, attrape ses clefs et quitte l’appartement ; il a rendez-vous. Pressé, il dévale l’escalier, déboule dans la rue et en aspire les effluves surchauffés. Ça sent le soufre. Les Pieds-Noirs défilent, la révolte gronde. Des milliers de bouches scandent « Algérie française », et « de Gaulle, salaud ! les Pieds-Noirs auront ta peau ». Pistolet en poche, le jeune homme se mêle à la foule et se dirige vers la place du Gouvernement. Avec d’autres militants, il allumera les derniers feux d’une insurrection dont il pressent pourtant l’écrasement. Il a la hargne et veut en découdre. Epinglée à sa chemise, une broche en forme de tulipe. Un cadeau de Norah, souvenir des jours heureux. En la caressant, il se sent un peu Fanfan.2

Son amour pour la jeune femme était bien improbable, déjà mis en péril avant même que se précipitent les Evènements3. Elle est musulmane, lui juif : deux faces difficilement conciliables d’une médaille que, depuis plus d’un siècle, d’autres tiennent dans leur main et lancent en l’air, donnant alternativement aux uns et aux autres l’avantage, jamais aux deux simultanément. De quoi les conduire à se haïr durablement. Mais contre vents et marées, secrètement, les deux jeunes gens se sont aimés. Ils ont pris tous les risques, échafaudé des plans, esquivé une avalanche de pièges. Et cela a marché, les autres n’ont rien su ; ils n’auraient pas compris.

Norah et Simon se sont rencontrés aux Urgences de l’hôpital Maillot, un après-midi de septembre 1956. Avec quelques amis de son âge, le jeune homme avait ce jour-là passé la matinée à la plage. L’été se prolongeait dans la douceur de l’air ; la vie s’offrait à eux, légère et souriante. De retour dans le centre d’Alger, la petite bande s’était posée sur la terrasse du Milk Bar et, tout à sa joie, sirotait glaces et boissons fraîches. On s’asticotait un peu, les plaisanteries fusaient, on riait. Autour d’eux, des enfants se poursuivaient en criant, sous le regard amusé de leurs mères. Des amoureux se bécotaient, les hommes fumaient et parlaient fort, en faisant de grands gestes.

La guerre se tenait à distance, on l’oubliait.

– Je vous ai foutu une sacrée branlée, les mecs. Vous savez plus nager, ou quoi ?

– Rh’las4 Lisette ! On t’a laissé de l’avance, c’est pour ça que t’as gagné. Sans ça, on t’aurait écrasée.

– Certainement pas ! Vous êtes tous des brêles Gaby, surtout Simon.

– Ouais ! ça c’est vrai. Avec tes mouvements de gonzesse t’avances pas, mon vieux. Tu sais pas nager le crawl à ton âge ? Purée ! faut que t’apprennes.

– Fous-moi la paix Tonio, je fais ce que je veux, et la brasse me va très bien. Je fatigue moins, et je peux contempler l’horizon.

– Bon ben ! t’as qu’à continuer comme ça, si ça t’gêne pas d’être toujours à la traine.

– Je…

Mais subitement, l’horreur s’était invitée, et le décor effondré. En explosant, une bombe l’avait déchiré, semant sur la terrasse une désolation qui mêla sang, fumée et hurlements. Des gens étaient morts, d’autres furent blessés : déchiquetés ou défigurés. Simon avait été salement touché à la jambe. En urgence, des ambulanciers l’avait conduit à l’hôpital le plus proche, dans Bab El Oued. On l’y avait recousu, puis confié à une soignante. Sur le badge de celle-ci, un prénom : Norah.

C’est par l’humour, celui de son peuple fait d’esprit et d’autodérision, que Simon Lashkar avait conquis le cœur de la jeune Arabe. Habituée à résister aux assauts parfois lourds des médecins qui l’entouraient ou de certains patients, l’infirmière ne s’était pas méfiée de ce garçon plutôt quelconque. Il n’avait physiquement rien de remarquable, ne semblait pas particulièrement brillant, mais il avait su lui parler et la faisait rire. Le temps qu’il séjourna dans le service, l’infirmière l’avait laissé s’approcher, et prenait plaisir à le rejoindre pendant ses pauses. Elle s’était également ouverte à lui, lui avait confié ses petits bonheurs et les défis qu’elle relevait, son désir de justice aussi.

Alors qu’un matin elle passait près de lui, Simon l’arrêta, l’œil malicieux :

– Mademoiselle ! Mademoiselle !

– Oui monsieur Lashkar ? Vous avez besoin de quelque chose ?

– Non, non. J’aimerais vous poser une question.

– Une question ? Oui, bien sûr.

– Savez-vous quelle différence il y a entre une mère italienne et une mère juive ?

– Pardon ? Euh… Non, je l’ignore.

– C’est simple : lorsqu’à table il est rassasié et cesse de manger, la mère italienne dit à son fils : « mange ! ou je TE tue », alors que la mère juive menace : « mange ! ou je ME tue ».

La blague éclaira le visage de Norah :

– Ah Ah ! Ma mère n’est pourtant pas juive, monsieur Lashkar. Vous êtes un sacré plaisantin.

Simon avait été séduit par la personnalité de Norah Saïdi. A l’attrait d’un physique ravissant s’était vite associée la découverte d’un caractère tout en retenue mais solide, que masquait un visage sévère, aux traits francs et harmonieux. Sous une apparence paisible coulait un torrent tumultueux que l’avocat avait su déceler. Seuls les yeux livraient les sentiments de la jeune femme : sa compassion ou son mécontentement, le plaisir aussi lorsqu’elle recevait les blagues de Simon. La bouche de l’infirmière souriait rarement mais son regard accusait réception. Le jeune homme savait alors qu’il avait fait mouche.

Un autre jour, alors qu’elle soignait sa jambe en silence, le jeune homme remarqua l’air soucieux qu’elle affichait. Intrigué, il questionna :

– Qu’y a-t-il mademoiselle Saïdi ? Vous semblez préoccupée.

La jeune femme arrêta son geste. Elle ferma les yeux et, à voix basse, lui répondit :

– Vous savez Simon, il se passe des choses terribles en ce moment à Alger. On emprisonne des innocents uniquement parce qu’ils sont arabes. Je ne me sens plus en sécurité, j’ai peur.

Simon en fut désolé :

– Je vous comprends. Cette répression aveugle est une aberration. A cause de quelques terroristes, on stigmatise toute une population. J’espère vraiment que cela ne durera pas. Mais soyez sans crainte, rien de cela ne vous concerne.

– J’aimerais vous croire. Mais nous, les musulmans, n’avons jamais été bien traités par les Européens. Et là, c’est encore pire. Vous vous rendez compte de ce que nous subissons ?

– Oui bien sûr, et ça doit changer. Pour autant, je ne pense pas que poser des bombes soit un moyen efficace d’améliorer les choses. Cela ne peut qu’attiser la haine, et conduire à des représailles.

Puis en souriant, l’avocat prit la main de l’infirmière :

– Mais rassurez-vous Norah, je ne vous tiens pas pour responsable de ce qu’il m’est arrivé. C’est seulement mon cœur que vous avez touché. Et ma foi, c’est très agréable.

Norah lui rendit son sourire. Elle ne retira pas sa main, mais serra brièvement celle de Simon avant de reprendre sa tâche et de murmurer :

–Si vous le dites…

Les jeunes gens se revirent très vite et se lièrent d’amitié. Ils la cultivèrent un temps, puis cédèrent au désir qui déjà les consumait. Un jour de mars 1957, après qu’ils eurent fait une promenade aux alentours de l’Amirauté en bavardant un peu de tout, et se tenant la main, Simon tenta sa chance :

– Cela te dirait de venir chez moi ? J’ai quelques bricoles à grignoter et une bouteille de champagne au frais. Nous pourrions la partager.

Norah prit le bras de son ami et, l’air un brin moqueur, répondit :

– Eh bien ! Il t’en aura fallu du temps pour m’inviter, je désespérais. Voyons, voyons !… J’accepte avec plaisir, jeune homme.

Le visage de Simon s’illumina.

Sitôt dit, les promeneurs gagnèrent la rue Borély. Anticipant ce moment, l’avocat avait nettoyé son appartement et l’avait mis en ordre. Norah n’y jeta cependant qu’un regard distrait et ne fit aucun commentaire, elle attendait. Simon semblait hésiter. Les jeunes gens restèrent ainsi quelques minutes, plantés-là au beau milieu du salon, intimidés. Puis, au son d’une musique douce, ils consentirent à sacrifier au rituel de l’amour… Cette nuit-là, les amants dormirent à peine. Tout en chipotant olives, amandes et crevettes, ils se câlinèrent et parlèrent beaucoup. Epuisée, la musique avait depuis longtemps tiré sa révérence.

A l’effervescence des corps s’était vite joint l’embrasement des cœurs. Les deux jeunes gens s’aimèrent sans retenue, mais ils le firent dans la clandestinité, ayant tous deux conscience qu’ils prenaient un risque. Blottis dans l’appartement de Simon, à la mer ou dans les rues d’Alger, ils connurent les émois d’une authentique passion, à la fois intense et douce. Chacun trouva en l’autre ce que par instinct son âme cherchait.

Lorsqu’ils observaient Norah, les yeux clairs de Simon n’affichaient pas l’arrogance du prédateur, ni la suffisance du colon - pourtant courantes chez d’autres hommes - mais un profond respect et son brûlant désir, offert comme une prière. De ses mots coulait le miel, tout en lui était douceur ; de là venait sa séduction. Ses gestes chaviraient Norah lorsqu’avec virtuosité, il improvisait au lit de subtiles chorégraphies, délicates offrandes d’un dévot à l’être aimé. Dans les bras de Simon, la jeune femme se reposait autant qu’elle jouissait ; elle l’aima.

Lumineuse au soleil, la peau brune de Norah portait en elle toute l’âme de l’Algérie, cette terre farouche qui remuait l’inconscient de Simon, là où plongeaient ses racines. La jeune Arabe rendait au Juif la part enfouie de son histoire, celle de générations d’hommes et de femmes qui, posant en habit austère sur des photos sépia, l’impressionnaient par la noblesse de leur port. A la fois rude et accueillante, âpre et florissante, soumise mais indocile, belle et fière surtout, se dégageait de Norah la force de celles qui souffrent mais jamais ne plient. Lorsqu’il l’enlaçait, Simon ressentait la détermination du peuple algérien. Les yeux sévères de son amante, ses cheveux qu’elle n’offrait qu’en boucles serrées, la vigueur de son corps signifiaient au jeune homme qu’il lui faudrait sans relâche l’apprivoiser, mais ne jamais tenter de la conquérir. Cette évidence lui parut étrange : excitante autant qu’inattendue, très éloignée de l’idée somme toute banale qu’il se faisait d’une relation amoureuse. Dérangeante, elle semblait puiser son intensité dans l’aimantation qu’exerçaient leurs deux pôles contraires. Aimer cette femme-là effrayait Simon, mais le comblait aussi : une première.

Les jeunes gens adoraient se promener en bordure de mer. Ils le faisaient lorsqu’à la nuit tombante, ils pouvaient se soustraire au regard des autres. Ce soir-là, ils avaient choisi la Pointe Pescade. Excentrées, ces collines sauvages perlées de villas sculptées dans la roche offraient de petites mais délicieuses langues de sable clair, ouvertes sur une eau peu profonde et limpide. Cachées au creux d’étroites criques, ces plages peu fréquentées plaisaient aux amoureux. Descendant les marches d’un escalier de pierre conduisant à l’une d’elles, Simon serra un peu plus fort la main de Norah, puis l’enlaça et la souleva, appuyant son dos contre un muret. La jeune femme sourit, et prit à son tour l’initiative. Elle pivota, agrippa son amant et l’enserra de ses bras. S’ensuivit un long baiser, qui laissa leurs corps couverts d’embruns et de frissons. Lorsqu’à demi-étouffés, ils se séparèrent, Simon caressa le visage de son aimée et, tout en l’étreignant, lui glissa à l’oreille « Tu es vraiment surprenante, Norah. J’aime ça ». Assourdis par le ressac, ces mots perdirent de leur exactitude, la jeune femme entendit mal. Ouvrant son cœur, elle répondit :

– Moi aussi je t’aime.

A l’aube de leur liaison, ils ne parlaient jamais des Evènements, obéissant ainsi à un accord tacite. Chacun savait qu’y faire allusion serait dangereux pour leur amour naissant. Alors ils évitèrent et choisirent le silence, mais un silence bourré d’implicite. Loin des autres et de leurs querelles, happés par la passion qu’ils vivaient, les deux amants savourèrent le fruit de leur clandestinité. Excités par la transgression qu’ils osaient, portés par un intense sentiment de liberté (celui que procure un voyage en terre exotique et peu sûre), ils baignèrent dans un bonheur quasi-parfait, celui éphémère de la découverte et de l’innocence malvoyante. Cela dura un temps, puis la situation évolua. Les horreurs de la guerre devinrent plus manifestes et la pression des entourages plus forte. L’époque n’autorisant plus le répit, l’évitement ne leur fut plus permis. C’est à l’occasion d’un drame, et pour se protéger, qu’ils prirent une décision, de l’explicite cette fois.

Le 20 avril 1958, Norah s’apprêtait à rejoindre Simon dans un quartier qu’aucun d’eux ne fréquentait habituellement, sur les hauteurs de la Bouzareah. Ils avaient rendez-vous au Sporting, un bar depuis la terrasse duquel la baie d’Alger s’offre à l’émerveillement, lorsqu’au soir ses lumières habillent la mer. Dans le bus qui l’y conduisait, Arabes et Européens se mêlaient sans manière. Des femmes à chapeau côtoyaient des fatmas en haïk, un groupe d’enfants turbulait à la sortie de l’école, des hommes en costume conversaient avec d’autres portant saroual et chéchia : Alger, dans sa diversité joyeuse et colorée. Gravissant une côte particulièrement raide, le bus ahanait, faisant un bruit sourd qui s’amplifiait sur les parois de l’étroite venelle. Son rugissement n’éclipsa cependant pas le fracas de la bombe qui explosa dans un café maure, cinquante mètres plus haut. De la fumée, du feu et des cris envahirent la rue. Une grappe de gens paniqués, certains en pleurs d’autres en sang, entourèrent le véhicule en titubant et se bousculant ; tous cherchaient à s’éloigner. D’autres restèrent au sol, atteints ou hébétés. A ce moment, le bus trépassa. Ses vitres éclatèrent et, dans un couinement affligé, son moteur expira. Pour ses occupants, ce fut le moment de fuir. Restée seule, Norah se précipita mais prit la direction du café d’où s’échappaient d’épaisses volutes de poussière et une fumée sombre. Retrouvant ses réflexes d’infirmière et foulard sur le nez, elle fonça vers le chaos, en utilisant ses bras afin d’y voir clair et de progresser. Mais lorsqu’après quelque hésitation, elle eut franchi la brèche laissée par la bombe, le spectacle qu’elle découvrit lui retourna les tripes, la laissant là paralysée et les bras ballants. La salle était totalement dévastée. Tables et chaises s’éparpillaient, la plupart en miettes ou déformées, certaines plaquées au mur ou traversant un comptoir couvert de gravas et de débris humains. Disséminés sur le sol, déchirés et saignants, des corps solitaires chorégraphiaient leur martyre. Certains se mêlaient, surpris dans des poses parfois obscènes. D’autres semblaient sectionnés, comme absorbés par le sol. La déflagration avait, sans discernement, haché le décor et les hommes. Brusquement prise de panique et tétanisée, Norah n’avança plus. Elle resta sur le bord, figée devant l’horreur et les membres crispés, jusqu’au moment où lui parvint le son strident mais encore lointain des premières sirènes et que, se rapprochant depuis la rue, des ordres se glapissent à répétition. Retrouvant en un clin d’œil ses esprits, la jeune femme préféra s’éclipser avant que l’armée, missionnée sur les lieux, n’investisse les décombres du café, armes à la main. S’étant éloignée du chaos en titubant, la jeune femme tomba à genoux et éclata en sanglots. Pliée au-dessus d’une rigole, Norah vomit.

Elle arriva en retard au rendez-vous, mais Simon l’attendait ; le jeune homme était patient. Il acceptait que son métier ait prise sur l’emploi du temps de Norah. Mais lorsqu’elle apparut, il sut d’emblée qu’un drame s’était produit. Le front de l’infirmière était noirci, et ses vêtements salis. De ses yeux coulaient des larmes de cendre. Ses cheveux, ordinairement bien tenus, avaient ce soir-là désordonné leur masse, des mèches rebelles en pendaient. Il se précipita et, inquiet, l’enlaça tout en l’accablant de questions :

– Que s’est-il passé, Norah ? Que t’est-il arrivé ?

– Attends Simon, attends un instant je t’en prie, j’ai du mal à respirer… Je ne veux pas parler de ça maintenant.

– Mais c’est quoi ça ? Dis-le-moi, c’est quoi ?

– Je ne peux pas, pas tout de suite. Laisse-moi reprendre mes esprits, s’il te plait. Donne-moi un peu d’eau.

– D’accord, d’accord Excuse-moi. Mais tu m’as fait peur, tu sais. J’ai craint qu’il te soit arrivé malheur.

Simon gagna le comptoir du Sporting, demanda un verre d’eau et commanda deux anisettes « bien glacées, s’il te plait, Henri ». Dès qu’elles lui furent servies, il rallia la terrasse et rejoignit Norah en tenant, posés sur un plateau, un bol de kémia et des cacahuètes fraiches, encore tapies dans leurs gousses. En silence, ils vidèrent leurs verres. D’autres suivirent pendant qu’anxieux, Simon piochait dans le bol puis écossait les arachides qu’il avalait par poignées. Norah se rendit ensuite aux toilettes, s’aspergea d’eau et se nettoya le visage. Elle remit de l’ordre dans sa coiffure, frotta ses vêtements puis revint. La jeune femme se sentait maintenant prête à parler :

– Il y a eu un attentat. Une bombe a soufflé un café, juste au moment où mon bus passait, un café maure. C’était la panique. Il y avait des morts et des blessés partout, jusque dans la rue, ça hurlait de tous les côtés. Je suis entrée dans le bar – je voulais aider, tu comprends – mais ce que j’ai vu m’a tétanisée. Il y avait du sang sur le sol et des cadavres éparpillés, la plupart en morceaux. J’ai vécu l’apocalypse Simon, le ciel s’est effondré sur ma tête. Je suis restée là, inerte et prise de tremblements. Je ne pouvais plus bouger, je ne maîtrisais plus mon corps. Tu ne peux pas savoir ce que ça fait, j’ai cru que j’allais mourir. C’est la voix des militaires et la sirène des ambulances qui m’ont secouée. Je me suis enfuie. Je ne voulais pas être attrapée par l’armée, j’ai pris peur…

– Peur de quoi mon ange, peur de qui ? Tu n’avais rien à craindre, les soldats t’auraient aidée.

– Oh non ! je ne crois pas. Ils n’auraient certainement pas aidé d’une Arabe. J’ai craint qu’ils m’interrogent, qu’ils me traitent comme une suspecte. J’étais la seule à être indemne, tu comprends. Va savoir ce qu’ils en auraient déduit.

– Mais non ! Tu exagères là, t’es parano. Pourquoi t’auraient-ils suspectée ? Tu étais dans le bus et tu voulais porter assistance, c’est tout… Et puis, tu n’as pas le profil.

– Ah, tu crois ! Tu sais, tout est bon pour accuser les Arabes. Nous sommes tous des terroristes, non ? Et c’est quoi, pour toi, le profil d’un poseur de bombe ? Il a une tête spéciale, des traits particuliers ?

– Je disais ça comme ça. D’accord c’est idiot. Ce que je sais, c’est que tu ne ferais pas de mal à une mouche, ça se voit tout de suite.

Norah n’en démordit pas :

– Tu sais, quand on est arabe, il suffit de peu de chose pour qu’on se sente coupable. Si un Européen nous regarde de travers, on ne se dit pas « Qu’est-ce qui lui prend ?», on s’interroge plutôt : « Qu’est-ce que j’ai fait de mal ? ».

– Arrête ! Tu dis n’importe quoi… Ils ont identifié les auteurs de l’attentat ?

– Je ne plaisante pas, je t’assure. Evidemment, tu ne peux pas savoir toi, t’es un blanc. Mais c’est mon pain quotidien, Simon. Alors s’il te plait, ne prends pas ça à la légère. Et pour répondre à ta question, je ne pense pas qu’ils aient déjà trouvés les responsables. C’est probablement l’œuvre d’extrémistes, sans doute les fanatiques de l’Algérie française.

L’accusation de Norah déplut à Simon :

– Pourquoi dis-tu ça ? Ils ont laissé quelque chose sur place : des tracts, une revendication ?

– Je ne crois pas, non.

– Alors on n’en sait rien. Il y a une foule de possibilités. Ça pourrait venir des Pieds-Noirs, mais tout aussi bien être un règlement de compte entre FLN et MNA5. Et puis, n’oublie pas l’attentat du Milk Bar : les coupables étaient arabes.

– Ça n’a rien à voir, Simon ! C’est un café maure cette fois. Mais bien sûr, tu préfères penser ça. Des Arabes qui s’entretuent, c’est tellement plus commode !… Bon, arrêtons de discuter s’il te plait. Ne parlons plus de politique, on risque de se fâcher. Ce serait dommage, tu ne crois pas ?… Tu veux bien, Simon ?

– D’accord, d’accord. J’éviterai désormais.

Un sourire vint éclairer le visage du jeune homme. Fixant Norah et soudain excité, il s’exclama :

– Tu sais quoi ? Faisons un pacte, et qu’il soit solennel. Levons-nous, donnons-nous la main…

Ce qu’ils firent :

… Et jurons ensemble. Répète après moi : « Nous - Norah et Simon - prenons l’engagement de préserver notre amour de toute querelle, et de ne plus évoquer les Evènements ». Vas-y ! dis-le.

En souriant à son tour quoiqu’à peine convaincue, Norah s’exécuta. Grâce à Simon, sa bonne humeur revenait à petit pas. L’humour, toujours l’humour, l’arme préférée de son amant. Lorsqu’elle eut juré, il enchaîna par un cri :

– Aux chiottes la guerre ! Viens. Notre pacte est maintenant scellé, embrassons-nous.

Norah lui sauta au cou. Collant ses lèvres à l’oreille de Simon, elle glissa :

– Tu as raison, aimons-nous, aimons-nous par-dessus tout. Tu es à moi et je suis tienne, c’est la seule chose qui compte. Serre-moi fort, petit papillon.

Avec ferveur, l’avocat s’exécuta. Prenant à témoin l’astre qui, depuis le ciel, couvrait la Méditerranée d’un fin voile d’argent, les deux amants s’oublièrent dans un émouvant baiser, qu’ils prolongèrent ailleurs la nuit durant.

Mais ils ne surent jamais qui avait posé la bombe.

1 On nomme ainsi les Français d’Algérie, quel que soit leur pays d’origine : France, Espagne, Italie, Allemagne, Malte, … ainsi que les Juifs autochtones, naturalisés en 1870. On les distingue des Arabes (les « Indigènes »), citoyens de seconde zone ne disposant ni des mêmes droits ni des mêmes avantages.

2 En référence au film de Christian-Jaque, Fanfan la Tulipe, 1952.

3 Pendant longtemps, le gouvernement français se refuse à considérer le conflit algérien comme une guerre. Pour lui, l’affaire relève d’un simple maintien de l’ordre interne à la République, d’où le vocable Evènements.

4D’accord, ou ça suffit.

5Deux mouvements indépendantistes algériens qui s’affrontent. Le FLN anéantira le MNA.

2

Comme beaucoup d’Européens de leur génération, Simon et ses amis avaient longtemps baigné dans l’existence facile qu’offrait Alger, ville-fruit gorgée de soleil, de douceur maritime et de légèreté, par ailleurs bercée par les séduisantes vagues de la modernité. Alger, capitale du plaisir immédiat (Carpe diem aurait pu figurer sur le blason de la cité). Ici, seul le présent comptait. Il se devait d’être à la fois simple et intense, tout entier tourné vers la jouissance. Chacun pouvait l’épuiser sans relâche, il se régénérait. Convoquer le passé eut été douloureux, et on n’évoquait l’avenir que pour repousser l’échéance d’avoir à y songer. Dans ce joyeux paradis méridional étaient avant tout redoutées les complications, notamment celles qu’une réflexion trop poussée ou spirituelle (donc forcément « tordue ») aurait pu produire. « L’intelligence n’a ici pas de place »6 avait écrit Camus.

– Quoiqu’il évoluât au sein de cette jeunesse populaire « indifférente à l’esprit », qui pratique « le culte et l’admiration du corps et des plaisirs sensibles » dont « elle tire sa force et son cynisme naïf »7, Simon s’en distingue en partie. Peu sportif et plus emprunté que la plupart de ses amis, le jeune Algérois se réfugie souvent dans les livres. Il affectionne les récits d’aventure et les poèmes, lit Pearl Buck, Jack London ou Hemingway, Alexandre Dumas et Hugo, Baudelaire et Rimbaud. Fleur bleue à ses heures, il rêve parfois face à la mer, et s’envole avec les mouettes vers des cieux inconnus, faisant maladroitement valser les strophes de naïfs sonnets qu’il compose puis réduit en confettis, avant de les offrir aux poissons, ce que même son copain Tonio ignore.

Tonio (Antonio Cabréra) est le plus vieil ami de Simon. Il a la gouaille facile et se moque souvent des manières un peu trop policées de son camarade, dont il raille l’accent pointu : « Purée Simon, parle en pataouète, merde ! On est pas à Paris, fais pas ton Frangaoui ». L’animal n’a pas beaucoup étudié, et fait aujourd’hui les marchés où il vend sa tchatche mieux encore que ses fruits. Tonio a grandi à Bab El Oued, dans l’immeuble où a poussé Simon. Ensemble, les deux bambins ont traîné leurs guêtres sur les parquets de l’école communale, Place Lelièvre,et joué en compagnie d’autres marmots sur la Placette qui la jouxte, ou plus haut à la Bassetta, pendant qu’assises en rangée sur un banc leurs mères tricotaient en devisant, sans jamais les perdre de vue. Quoiqu’ayant eu des parcours scolaires différents, les deux jeunes gens sont restés proches. Ils ont grandi comme des frères et, devenus adultes, ont gardé l’habitude de faire ensemble les quatre-cents coups.

Tonio avait à peine neuf ans lorsqu’avec ses parents, il s’est enfui d’Espagne, ce pays vaincu par Franco. Son père s’était battu sans succès à Teruel, puis sur l’Ebre avant d’abandonner, la mort dans l’âme, la terre de ses ancêtres pour se réfugier en France. Internée un temps dans le camp d’Argelès-sur-Mer, la famille y connut misère et mépris, puis avait autoritairement été « évacuée »versl’Algérie ; c’est là qu’avait grandi le jeune homme. Entre mer et orangers, il s’était épanoui. Cette contrée chatoyante devenant sa patrie, il s’était vite senti chez lui, et y avait planté ses racines.

D’un naturel expansif et batailleur, l’espagnol avait trouvé en Simon son exact complément : un enfant appliqué, cultivé mais peu sûr de lui. Leurs parents habitant le même immeuble, les deux gamins prenaient souvent leur diner l’un chez l’autre. Certains dimanches, les deux familles se rendaient à Sidi-Ferruch dans la Juvaquatredes Cabréra. Ils se prélassaient sous les pins, jouaient aux boules, se baignaient et savouraient un pique-nique finement élaboré par les deux mamans. On fêtait indifféremment Noël ou Hanouka, Pâques, Kippour et le Nouvel an, lors de repas où s’échangeaient entre parents les traditions des deux communautés et des mets succulents, toujours reçus avec respect et gourmandise.

Au fil des années, Simon était devenu pour Tonio « l’intello »,un frangin brillant mais réservé, qu’il fallait protéger. « Y en a là-dedans, dans ta cabeza de P’tit Juif » avait-il coutume de dire, en pointant son doigt sur le front de Simon, mi-fier mi-moqueur, et ne se doutant pas qu’en retour Simon enviait la décontraction avec laquelle lui, le fringant hidalgo, abordait la vie et les autres, surtout les filles. Une bande de joyeux lurons, tous natifs de Bab El Oued, s’était constituée plus tard, en même temps que naquirent les aimables surnoms qu’avec deux autres garçons et une fille – et pas n’importe quelle fille : Lisette ! - ils s’envoyaient à la figure.

Le grand-père de Lisette Ott avait quitté l’Alsace à la fin du siècle dernier pour rejoindre Algérie, avec l’espoir d’y cultiver la vigne. Il ne fut que tâcheron, dans l’une de ces immenses propriétés dont avant lui, d’autres s’étaient emparés. Restés sur le domaine, ses parents ne furent pas plus chanceux, et s’étaient jurés d’en éloigner leur fille. L’école républicaine y aida, en permettant à Lisette d’obtenir, après le Brevet, un diplôme de sténodactylo puis le poste qu’elle occupe dans le cabinet d’avocats où exerce Simon, devenu son ami. Petite et fluette, la jeune femme compense son apparente fragilité par un caractère abrupt, associé à une expression souvent directe et crue. Mieux que personne, elle sait jurer, cracher et pratique les arts martiaux. Elle y a acquis un surnom : « La Teigne ». Seule représentante de son sexe au sein de la bande, la jeune femme n’apporte à l’attelage aucune touche de féminité. Parfois chambrée par ses camarades, elle ne se prive pas de leur rappeler que, dans la plupart des exercices physiques, elle les surpasse.

Deux garçons complètent l’équipe : Gaby et Jo. Depuis toujours, ces deux-là sont indissociables autant que physiquement dissemblables. En les voyant arriver, leurs amis s’exclament souvent « Tiens ! v’là La Boule et La Quille », d’autres fois « Laurel et Hardy se pointent, les gars ». Les deux garçons ne s’en formalisent pas, ayant dans leur besace un surnom à offrir à chacun de leurs potes. « La Teigne », « P’tit Juif », ou « L’Pingouin » ne sont pas dans leur bouche des insultes, pas plus que ne le sont La Quille ou La Boule, seulement une manière affectueuse d’exprimer leur complicité, celle d’un groupe de copains signant leur identité et une sincère amitié par leur différence et un peu d’ironie.

Les deux jeunes gens se sont connus sous les drapeaux. Soldats de seconde classe, ils ont partagé corvées, exercices militaires et mauvaise cuisine. Le caporal qui les encadrait était à peine plus âgé qu’eux et se prénommait Simon. De cette période date une amitié qui ne s’est jamais démentie. Gabriel Esposito est agent de police, préposé à la circulation et, depuis peu, à de discrètes rondes de nuit dont il ne parle jamais à ses amis. Ressemblant vaguement à Dario Moreno, il aime pousser la chansonnette et oindre ses cheveux de gomina, ce qui provoque chez ses camarades rires et moqueries bienveillantes. Long, sec et peu expansif, Joseph Zammit passe à l’inverse les murailles. Bon mécano, il travaille chez Mélia, un fabricant de cigarettes dont il conduit, entretient et répare les camions de livraison. Bricoler est sa seule passion : menuiserie, plomberie, électricité, peinture et jardinage n’ont pour lui aucun secret. Ses amis vantent à qui veut l’entendre ses « mains en or », qu’ils mobilisent sans scrupule lorsque nécessaire.

L’équipe s’était très tôt affublée d’un titre que chacun arbora longtemps sur son tricot : « les Joyeux Drilles de Bab El Oued ». Les cinq amis avaient coutume de se retrouver après le boulot ou le samedi. Devant une anisette et quelques cacahuètes, ils déconnaient, tapaient la belotte ou se perdaient dans d’interminables parties de ronda. Le dimanche, la bande se rendait souvent sur les plages de Padovani ou de Sidi-Ferruch. Insouciants, ils laissaient leurs corps brûler au soleil, nageaient, s’amusaient sur des chambres à air ventrues ou jouaient aux boules. A l’aide d’un chiffon blanc, ils pêchaient parfois quelque poulpe imprudent, ou trouvaient sous les rochers de succulents oursins qu’ils consommaient sur le champ, crus et seulement agrémentés de citron.

Ils aimaient aussi s’allonger à l’ombre des pins odorants de la forêt, et s’asticoter à tout propos. Ce fut le cas le funeste matin du 30 septembre 1956 :

– Putain Tonio ! là t’as fait fort. La petite vendeuse de chez Tuduri ? Bravo mon vieux ! Avec la carrosserie qu’elle a, tu dois pas t’emmerder.

– Ouais, c’est une belle plante. J’vous dis pas comme elle me chauffe.

– C’est quoi son nom, déjà ?

– Yvette.

– Yvette ? La mignonette Yvette.

– Fais pas ton poète Gaby, ça te réussit pas. Dis-nous plutôt où t’en es, toi ?

– Nulle part pour l’instant, mais j’ai invité Josiane. Vous savez Josiane, la fille de la Poste, la sœur à Maurice.

– Ah oui ! je vois. Pas mal !

– On va danser au Casino de la Corniche samedi prochain. Un petit tcha-tcha-tcha, un slow, quelques whiskies, et ce sera dans la poche.

– Du whisky ? Eh ben mon vieux ! tu t’mouches pas avec le dos de la cuillère. Mais faut pas rêver Gaby, il t’en faudra plus. Tu dois faire du sport, maigrir et apprendre à mieux parler. Demande à Simon, il va te donner des cours.

– Va te faire enculer, Tonio. Je parle mieux que toi.

– Peut-être, mais moi j’emballe. Et toi Lisette, t’as un mec en ce moment ?

– Qu’est-ce que ça peut t’foutre… Oui j’en ai, et pas qu’un seul. Mais j’vous donnerai pas les noms.

– Ah, sacrée Lisette ! Et tu les vois ensemble ou séparément, tes gonzes ?

Jo fit mine d’être choqué :

– Arrête tes conneries Tonio, tu vas gêner Mistinguett. Elle a le droit de …

Lisette le coupa :

– Pas du tout Jo, ça m’gêne pas, je peux répondre. C’est selon mon humeur, Tonio, j’suis pas fermée.

– Ah ah ! Ça, je m’en doute. Vaut mieux pas d’ailleurs.

Les cinq amis sourirent. A son tour, Gaby interrogea :

– Et toi Simon ? T’es bien silencieux. T’as une amoureuse en ce moment ?

– Euh !…, non, personne.

– C’est fini avec Clémentine ? Elle était pourtant mignonne, et pas bête.

– C’est vrai, mais on ne s’entendait plus.

– J’aurais bien pris le relais. Des cours d’Anglais avec elle, ça m’aurait botté.

– Mais rien ne t’empêche de tenter ta chance, La Boule.

– Non, maintenant c’est Josiane. Et t’as pas trouvé une petite avocate dans ton cabinet ? Ou une jeune stagiaire ?

Lisette répondit, en lieu et place de Simon :

– On n’en a pas en ce moment. Et y pas beaucoup de femmes au bureau : que des secrétaires mariées et qu’ont des mômes.

– Et alors, reprit Gaby, ça empêche pas.

Changeant de conversation, Tonio proposa :

– Et si on allait au Milk bar se taper une glace en rentrant ? Ça vous dit ?

En chœur, les autres acquiescèrent.

Simon appréciait la compagnie de ces joyeux lurons. Seul parmi eux à avoir poursuivi ses études, il se sentait pourtant « dans son monde » en leur présence, plus proche de leur sensibilité que de celle des étudiants hautains qu’il côtoyait à la faculté d’Alger, ou de la plupart des avocats de son cabinet. Question de milieu social, peut-être.

6Albert Camus : L’été à Alger, 1953.

7Idem.

3

Longtemps, la vie de ces « Joyeux Drilles » s’était poursuivie sans problème, à la fois plaisante et colorée, exubérante comme l’était Alger pour cette jeunesse vibrionnante, qui avait quitté les guerres et les pensait définitivement écartées.

Mais tel un coup de tonnerre dans un ciel sans nuage, survinrent lesEvènements : inattendus, inconcevables pour ceux qui habitaient les grandes villes. La population arabe, jusque-là invisible, se manifesta violemment, en quête de droits et de dignité, d’abord revendicative puis très vite hostile. L’engrenage se mit alors en mouvement. Il aspira sans distinction les vies et les communautés, les broyant progressivement mais méticuleusement. La légèreté des jours heureux céda la place à une vague inquiétude, d’abord lointaine. Mais les mois passant et les atrocités s’accumulant, ce qui n’était qu’une sourde appréhension se transforma en une peur quotidienne. Le monde changeait, l’Histoire se précipitait et risquait de tout emporter : soleil, jeunesse, joie de vivre, insouciance. Les jours heureux menaçaient d’à jamais disparaître. Chaque Européen dut alors faire un choix : se soumettre, attendre et espérer (prier, pour les croyants) ou résister et combattre.

Tonio refusa la fatalité et réagit immédiatement : il défendrait l’Algérie française par tous les moyens. Le maraîcher ne laisserait pas de sombres jeux politiques et l’indigence d’un gouvernement l’expulser d’Algérie, ni le contraindre une nouvelle fois à l’exil. Bec et ongles, il protégerait son droit AU sol. Enrôlé avec d’autres jeunes gens dans une Unité de Défense dès 1957, puis devenu membre du Front pour l’Algérie Française (FAF), le jeune homme commença par patrouiller la nuit dans les rues du quartier « pour prévenir » disait-il, « les inscriptions sauvages et les attentats du FLN ». Très vite, il brûla les étapes et organisa différentes expéditions contre des Arabes. Il fit aussi le coup de poing contre ceux qu’il nommait « les traitres », c’est-à-dire les Français de l’autre bord. Les mois et les années passant, il prit du galon au sein du Front, avant de rejoindre en mars 1961 l’OAS nouvellement créée, dont il assume aujourd’hui la responsabilité d’un Secteur algérois.

Lisette se plaça immédiatement dans la roue du Pingouin ; elle s’engagea sans hésiter dans la lutte armée. En compagnie de son ami, la jeune femme participa aux actions perpétrées par le FAF, et coanime aujourd’hui le secteur Orléans-Marine de l’OAS. Fort d’une douzaine de combattants, ce commando mène la vie dure aux Arabes autant qu’aux forces de l’ordre, devenues hostiles.

A l’inverse, Gaby et Jo n’envisagèrent jamais de prendre les armes. Ils le dirent haut et fort - et à plusieurs reprises - à Lisette et Tonio, qui ne cessaient de les asticoter. Certes, ils avaient partagé avec leurs camarades une jeunesse insouciante sur cette rive de la Méditerranée, et revendiquaient le droit d’y vivre. Mais sur les Evènements, leur avis divergeait : modérés et légalistes, ils rejetaient toute action subversive. Gaby avait une excuse : son devoir de réserve. Etant au service de la République et ne souhaitant pas perdre son emploi, il se contentait d’obéir aux ordres. Ce n’est que récemment, à l’occasion de rondes de nuit effectuées non sans crainte (depuis qu’en plus du FLN, l’OAS pointait son nez), qu’il avait saisi le sens de la locution « gardien de la paix ». Gaby militait avant tout pour un retour au passé. Il espérait retrouver la légèreté d’une vie jusque-là douce pour lui. Jo partageait le point de vue de son alter ego. Au contact d’ouvriers musulmans, (les « graisseurs » du garage), prolétaires comme lui et devenus pour certains ses amis, il avait des scrupules à radicalement prendre parti. Persuadé que les deux communautés pouvaient s’entendre, qu’elles n’étaient artificiellement opposées que par des politiques venues d’ailleurs, il n’approuvait aucune brutalité, qu’elle soit perpétrée par les fellaghas, l’armée française ou par des activistes pieds-noirs. Aussi ignorait-il avec ténacité l’insistance pesante que déployait Tonio pour qu’il s’engage, autant que les propos injurieux que déversait sur lui Lisette parce qu’il s’y refusait.

D’origine modeste et élevé dans le camp des pauvres, le cœur de Simon penchait naturellement à gauche. Sensible aux injustices qui frappaient indifféremment travailleurs européens et population arabe, il s’en désolait, mais pas au point de les combattre. S’il restait par ailleurs attentif aux secousses qui, ici ou là, agitaient le monde, le statut de l’Algérie demeurait absent de ses préoccupations. Française depuis plus d’un siècle et terre d’accueil immémoriale pour les Juifs, cette contrée paisible et généreuse lui semblait naturellement sienne. Devenue la patrie légitime des Européens, elle offrait aux Indigènes initialement floués une place grandissante. L’équilibre restait encore imparfait mais la situation s’améliorait, aimait-il à penser. Masqué par l’image solaire qu’offrait la capitale, l’âpre ordre colonial qui régnait encore dans le pays ne l’interpellait pas. Sa conscience restait celle d’un Européen lambda, produit d’un « ici et maintenant » peu ennuagé.

Ce n’est qu’après l’attaque du Milk Bar et sa rencontre avec Norah qu’apparurent les premiers questionnements. Ils lui arrivèrent brouillés, contraires et exacerbés, d’un côté par le puissant désir qu’il éprouvait pour la jeune Arabe, de l’autre par la sauvagerie des fellaghas et les tentatives insistantes de ses deux amis qui le pressaient de rejoindre leur croisade. Longtemps et à dessein, Simon écarta le sujet. Il souhaitait que l’Algérie reste française, mais pas au point de prendre les armes. Profondément humaniste, il militait pour qu’une « solution raisonnable » soit trouvée, qui offrirait aux Indigènes un sort meilleur, mais réservé au sein de la République.

Comme Tonio, Lisette faisait régulièrement pression sur Simon pour qu’il rejoigne leur combat, arguant qu’à ne rien faire, on était dans le camp des Arabes : « Comprends-moi bien Simon, si t’es pas avec nous, t’es contre nous, y a pas de milieu. C’est aussi simple que ça ». Simon ne répliquait pas. Il se contentait de lui rendre un sourire, déclenchant chez elle de terribles insultes et quelques menaces. Avec L’Pingouin, ellele prenait en tenaille, et sans relâche le harcelait, tentait de le convertir. En vain ; tous deux se heurtaient à un mur. L’avocat refusait de les suivre, arguant qu’il « redoutait qu’entrer dans une spirale meurtrière ne soit fatal aux Européens ».

Tonio et Simon se querellaient souvent à ce propos :

– Putain P’tit Juif ! La spirale est déjà là. Et c’est les fellaghas qui mènent la danse.

N’osant mettre son ami dans la confidence, lui avouer l’amour qui le liait à une Arabe, Simon tergiversait :

– D’accord Tonio, j’entends tes arguments. Mais laissons faire l’armée. Elle remettra de l’ordre, tu verras.

– Turêves ! Dans le djebel, elle peut faire le ménage, mais pas dans les villes. T’as bien vu après Massu8, les attentats ont repris à Alger. Les fellouzes sont vicieux. Ils agissent en traitre, comme les viets. Ces salauds égorgent des citoyens français, ils foutent des bombes dans les couffins de leurs fatmas. Si on veut s’en débarrasser, faut s’y prendre autrement, et utiliser leurs méthodes, même les plus dégueulasses.

– Attends Tonio ! On ne peut pas faire ça. Pas question d’agir comme eux, nous sommes civilisés, merde ! Ta bande de branquignoles ne sert qu’à propager l’incendie.

– Ben justement, c’est le but ! L’armée y arrive pas toute seule, et en attendant, les massacres continuent. C’est à nous d’agir maintenant, parce que si t’espères que les politiques le feront, tu peux toujours courir. Faut que tout le monde s’y mette, mon vieux… Rejoins-nous p’tit frère, fais pas le con.

– Hors de question, désolé. Asmah9Tonio ! aie confiance. Laissefaire les militaires et la police, ils finiront bien par régler le problème.

Pugnace, L’Pingouin revenait à la charge, entassant les preuves de la barbarie des fellaghaset stigmatisant l’incurie du gouvernement. Il jugeait son ami trop timoré ou déjà résigné, et vivait mal sa désertion :

– Pff ! Tu me déçois P’tit Juif, je te croyais plus courageux. Si on les laisse faire, il sera trop tard. Entends ce que je te dis, punaise !… Accompagne-moi à une réunion, et tu comprendras.

– Une réunion ? Non mais, ça va pas ? J’ai pas envie.

– Viens je te dis, c’est important… Allez ! fais-moi plaisir.

Simon se résigna :

– Pff !… Bon d’accord, je viendrai puisque tu insistes. Mais ne te fais pas d’illusion, tu ne me convaincras pas.

Le soir-même, Simon récupérait Norah en larmes sur les hauteurs de la Bouzareah. Ils s’y étaient presque querellés, mais avaient scellé un pacte censé les préserver de toute querelle politique.

Comme convenu, Tonioentraina Simon quelques semaines plus tard dans un bar, où se regroupait la milice d’autodéfense qu’avec d’autres agités, il avait créée à Bab El Oued. L’avocat l’y suivit par curiosité, non par conviction. Tenu par Aurélio, un copain de Lisette, le bistrot se situait à deux pas du marché, sous l’école primaire de la rue des Moulins. S’entassaient dans une salle enfumée une dizaine d’individus, jeunes pour la plupart, qui discutaient et faisaient de grands gestes en sirotant leur anisette, les mains piochant des amuse-gueules dans de petites soucoupes disposées sur quelques tables. Derrière le comptoir trônait une grande affiche cartonnée, qui d’emblée annonçait la couleur : deux grands pieds noirs sur fond de mer et de ciel bleu, surmontés d’un drapeau tricolore et d’un unique slogan, exposé en majesté : « Algérie française ».

Après avoir salué un à un les participants et s’être à son tour désaltéré, Tonio lança la réunion :

– Bon les gars, il s’est passé quoi cette semaine ? Des incidents à signaler ?… Oui, Sauveur ?

– On a patrouillé autour de l’hôpital Maillot. Y avait quelques graffitis récents du FLN, mais c’est tout. On a nettoyé cette merde, mais on n’a pas retrouvé les fumiers qu’ont fait ça. Tu sais Tonio, il y en a de plus en plus. Faudrait qu’on arrive à les choper, ces salauds et qu’on leur donne le compte.

– T’as raison, mon vieux, mais malheureusement, on est pas assez nombreux pour ça. On va bientôt recruter, c’est prévu.

– Ça fait chier ! On pourrait quand-même passer à l’offensive, non ? J’sais pas moi, faire sauter quelques bouis-bouis de bicots, histoire de leur montrer qu’on est là, et qu’ils nous font pas peur.

Jeannot leva le bras et prit la parole à son tour :

– A ce propos Tonio, tu nous as trouvé des armes ? T’avais une piste, non ?

– Ouais, j’en ai récupéré quelques-unes chez un pote policier : trois pistolets de la guerre (des PPK), quatre ou cinq carabines et du plastic. Le matos est à la cave. On se les répartira tout à l’heure.

Sauveur réitéra sa proposition :

– Alors, t’en penses quoi de mon idée ? On fait une descente chez les bougnoules ? J’connais une boutique près de la Bassetta, tenue par l’un d’entre eux. Il est au FLN, j’en suis sûr.

– Attends, attends ! On parlera de ça plus tard. Faut d’abord terminer le tour de table. Quelqu’un d’autre a un incident à signaler ?… Oui, Vincent ?

– Tu sais, il y a plus beaucoup de ratons qui viennent dans le quartier. Et quand ils viennent, c’est souvent la nuit, sur des vélos ou en auto. Ils font leur coup fissa et se tirent ensuite, pas facile de les coincer. Mais avant-hier, on a remarqué une bagnole (une quatre-chevaux beige ou grise) qui roulait tous phares éteints près de l’école de la rue de Dijon, avec plusieurs personnes dedans. Dès qu’ils nous ont repérés, ils ont accéléré et se sont carapatés., mais on a pu lire la plaque. Ceux-là, on va pouvoir les retrouver.

– C’est pour ça qu’on doit rester vigilants. On doit déjouer les attentats, c’est tout pour le moment. Faut pas qu’il arrive ici ce qui s’est passé dans d’autres quartiers, ou ailleurs en Algérie. Pour passer à l’attaque, faudrait avoir des moyens supplémentaires. Ça nécessiterait du monde et beaucoup plus d’informations, j’sais pas si on est prêts.

Lisette intervint à son tour :

– Ouais, mais on est quand-même obligés d’y aller, Tonio. Je pense comme Sauveur, qu’il faut lancer l’offensive. Ces ordures nous attaquent, on doit contrattaquer, et taper fort. Faut les débusquer partout où ils se planquent, et leur écraser la gueule. Il y a que comme ça qu’ils comprendront qui sont les maîtres en Algérie. La peur doit changer de camp, L’Pingouin. J’ai une copine au bureau qui vient de perdre son oncle et toute sa famille près de Médéa. Ils avaient une ferme dans le coin, et se sont fait zigouiller la semaine dernière. Ces salauds les ont torturés et ils ont mis le feu à l’exploitation, tout a brûlé. Alors, y en a marre ! Faut qu’ils sachent que nous aussi, on peut les envoyer en enfer.

L’échange dura un peu plus d’une heure, animé par Tonio qui sut en garder la maîtrise, grâce à son charisme et à la clarté du plan qu’il proposa : celui d’éliminer tout individu dument identifié comme appartenant au - ou étant complice du - FLN, qu’ils soit arabe ou européen. Resté debout près de l’entrée, Simon avait écouté, consterné. S’il comprenait l’émotion et la colère ressenties par ses compatriotes, il n’approuvait pas le remède que prévoyait d’y apporter cette assemblée d’irresponsables, ni n’appréciait de voir ses deux amis valider une telle surenchère.

Alors qu’avec Tonio il s’en retournait dans les rues sombres du quartier, Simon s’en ouvrit à lui :

– C’est du délire frangin, vous ne pouvez pas faire ça.

– Quoi ? Purée Simon ! redescend sur terre. T’es qu’un foutu rêveur, rien ne semble t’affoler. C’est bizarre tout de même ! J’aimerais être comme toi, vraiment, mais j’y arrive pas. J’te comprends pas, P’titJuif.

– Me fais pas rire, tu comprends très bien.

– Non, je t’assure. Sérieusement ! Tu penses que toute cette merde va disparaître comme ça, par l’opération du Saint-Esprit ? Qu’on va se réveiller un matin et que les Arabes nous souriront, en nous offrant du thé et des gâteaux au miel ?

– Je n’ai pas dit ça, je sais que c’est compliqué. Mais justement, ça doit nous obliger à réfléchir, à chercher une VRAIE solution, le bon moyen de nous en sortir. Les criminels du FLN doivent être arrêtés et jugés, mais pas exécutés sommairement, pas plus qu’on ne peut liquider des Français au prétexte qu’ils ne pensent pas comme nous.

– Tu parles comme un politicien, Simon. Ce que tu dis sonne creux : « la bonne solution, pas exécutés… gna, gna, gna ! » La vérité c’est que, si on veut pas se faire zigouiller, faut écraser ces fumiers, la voilà la vraie solution… Bordel de merde ! On est face à des fanatiques, à des sauvages qui n’ont ni foi ni loi. Ils tuent pas seulement des militaires, ils massacrent des civils qui ne leur ont rien fait, des femmes et des enfants. Ce sont de bêtes.

– Et nous alors, qu’est-ce qu’on est ? Tu imagines que l’armée et la police font mieux ? Ce n’est pas ce que je lis dans les journaux, ni ce que j’entends. Et puis quoi ? Tu veux imiter ces assassins, devenir un animal sanguinaire ? C’est ça ?

– (…)

– Allez, réponds !

– (…)

– Ah ! t’es bien emmerdé, hein ?

– Pas du tout, je cherche mes mots, pour que tu comprennes mieux… Je vais te dire une bonne chose, Simon : toutes les causes perdues l’ont été par la faute de gens comme toi, d’individus qui rechignent à se battre. Des mollassons qui ont de l’empathie pour leur ennemi, qui excusent tous ses méfaits et entrent dans son jeu, pour finalement creuser leur propre tombe. T’es qu’un mollasson Simon, un putain d’mollasson !

– Réfléchir, défendre la justice et raison garder ne signifient pas être mou, Tonio. J’essaie seulement de comprendre pourquoi les Arabes tiennent à ce point à leur indépendance. Que leur avons-nous fait pour qu’ils nous haïssent à ce point, et en arrivent à ces extrémités ?

– Purée Simon ! La dernière guerre t’a vraiment rien appris ?

Simon fronça les sourcils :

Je ne vois pas où tu veux en venir.

– C’est pourtant simple : « ton peuple » a bien failli être liquidé en 39-45, non ? Il a pas pu se défendre, vu qu’il était dispersé un peu partout, souvent sous tutelle et pas guerrier pour un rond. Les Juifs sont allés tranquillement à l’abattoir, t’es d’accord ?

– C’est une façon de voir les choses…. Bon ! Et après ?

– Regarde maintenant : ils ont un pays et une armée qui les défend. Leur gouvernement applique sans état d’âme la loi du Talion : « Œil pour œil, mâchoire pour dent », et ça marche. Ils ont donné le compte aux Arabes et depuis, leurs ennemis réfléchissent à deux fois avant de les emmerder… Eh ben nous, on veut faire pareil. Faut qu’on leur donne une bonne raclée à ces pourris, qu’on les renvoie dans leur niche et qu’ils y restent.

– Tu dis n’importe quoi L’Pingouin, ton argument ne colle pas. Tu compares deux situations totalement différentes. Concernant la nôtre, je n’ai qu’une certitude, mais elle est solide : la France ne vaincra ni par la force, ni par la violence. Et puis pour la force, on a déjà l’armée et la police, c’est suffisant. Votre fine équipe ne fait que jeter de l’huile sur le feu.

– Dis-moi Simon, t’es toujours de notre côté ? T’as pas viré ta cuti, au moins.

– Non, évidemment. Je suis pour l’Algérie française et je me battrai pour la défendre, mais pas de cette manière.

– Ah ouais ! Par quel moyen alors ? La politique ? Ah ! fais-moi rire.

– Ris tant que tu veux, mais c’est le seul moyen efficace. De Gaulle arrive seulement au pouvoir, fais-lui confiance.

– Pff ! C’est bien ce que je dis : t’es qu’un mollasson, comme Gaby et Jo. Ça me désole vraiment, arhoya.

– Tant pis pour moi. Mais je m’en remettrai… A ce propos, on pourrait peut-être organiser une sortie tous les cinq, non ? Ça nous ferait du bien de nous retrouver pour nous amuser un peu.

La réponse de Tonio exprima sa surprise :

– Avec qui ? Gaby et Jo ?

– Ben oui ! Les Joyeux Drilles de Bab El Oued. Nous cinq, quoi !

– Dis pas de connerie…

– Pourquoi ? Ça fait longtemps qu’on ne s’est pas vus. Ça me manque, pas toi ?

– Non. Tu sais, Lisette et moi, on s’est pas mal embrouillés avec ces deux tchoutches10 ces derniers mois.

– Justement. Purée, L’Pingouin ! Nous aussi on s’engueule. Ça ne nous empêche pas de rester amis. Allez ! dis oui…

– (…)

Face à Tonio qui se taisait, Simon eut recours aux sentiments :

– Je n’étais pas chaud, mais j’ai accepté de t’accompagner ce soir. A ton tour maintenant, tu ne peux pas refuser.

Tonio finit par céder :

– Pff !… Bon, ok. Quand ?

– Samedi prochain, ça t’irait ?

– Hum !… Va pour samedi.

– Parfait ! J’en parle aux Inséparables et toi, tâche de convaincre Lisette. Rendez-vous à l’Otomatic vers 14h… Me voilà arrivé. Ciao, L’Pingouin.

– Ciao frangin… Mais on se revoit bientôt pour parler de tout ça, hein ? C’est une question de vie ou de mort.

– D’accord, on verra.

« J’y suis peut-être allé un peu fort avec Tonio. » se dit Simon. « Ces abrutis se prennent pour des cowboys, mais au moins ils font quelque chose. Et s’ils n’avaient pas tort, finalement ? Après tout, c’est de notre avenir qu’il s’agit ».

Ce soir-là, le jeune avocat fut pour la première fois pris d’un sérieux doute. Pour conserver l’Algérie - et garder Norah près de lui, - la lutte armée ne serait-elle pas l’unique solution ?… Non, déconne-pas Simon.

Le samedi suivant,Simon arriva le premier à l’Otomatic, et s’installa en terrasse, bien en vue. Le ciel était nuageux cette après-midi-là, on prévoyait la pluie. En attendant que ses amis pointent leur nez, le jeune homme songea à Norah, aux quelques signes troublants qu’elle manifestait depuis peu. Plus silencieuse, parfois absente, son amante semblait préoccupée, mais elle se dérobait lorsqu’il s’en inquiétait. Quelque chose la tracassait : ses parents peut-être, dont Simon connaissait à peine l’existence. Ou bien étaient-ce lesEvènements, qu’ils ne s’autorisaient toujours pas à évoquer, conformément à la promesse qu’ils s’étaient faite.

Il cessa d’y penser lorsqu’il repéra Lisette et Tonio qui approchaient. Les deux complices conversaient en gesticulant, mais cessèrent dès qu’ils l’aperçurent :

– Salut Simon, ça fait longtemps que t’es là ?

L’avocat se leva et les embrassa :

– Salut vous deux. Non, j’arrive à peine.

Les trois amis s’assirent. Simon héla un garçon de café qui passait :

– Que voulez-vous boire ?

La commande passée, il poursuivit :

– Vous discutiez de quoi en arrivant ? Ça a avait l’air tendu.

Lisette lui répondit sèchement, l’œil mauvais :

– D’après toi ! De quoi veux-tu qu’on discute en ce moment ? D’ailleurs, je me demande ce qu’on fiche ici.

Tonio lui prit le bras pour la calmer, puis temporisa :

– On confrontait nos points de vue sur ce qui s’est passé hier. De Gaulle nous a rassurés au Forum11. Tu l’as entendu ? Avec lui, les choses vont peut-être changer.

Simon triompha :

– Ah ! tu vois. Tu écoutes enfin ce que je te dis. Je….

Toujours remontée, Lisette l’interrompit :

– Ouais ! mais moi, j’ai pas confiance. Faut continuer à se défendre contre…

A son tour, Simon lui coupa la parole :

– Bon, stop ! on arrête. On ne parle plus de politique. Gaby et Jo vont arriver, j’aimerais qu’on évite les polémiques. On va passer un bon moment ensemble, et tenter de se faire plaisir, comme au bon vieux temps. D’accord ?

Lisette maugréa mais ne dit rien, Tonio approuva.

Une dizaine de minutes plus tard, La Boule et La Quille les rejoignirent. Après quelques échanges, retenus mais amicaux, il fallut décider du programme de l’après-midi. Menaçant Alger d’une pluie imminente, le ciel interdisait la plage. Gaby proposa :