Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: La Boîte à Pandore

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

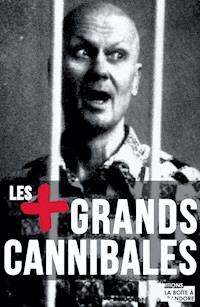

Cet ouvrage lève le voile sur les terribles forces qui hantent les profondeurs de l’esprit humain.

Le cannibalisme ! Un terme dont la simple évocation entraîne, chez nous, un frisson de dégoût, un sentiment d’écœurement, tant cette notion nous semble horrible, tant elle nous paraît abjecte... en même temps qu’elle nous fascine.

Sans aucune censure, cependant, ce livre déconcertant traite, avec un luxe inouï de détails et d’anecdotes, mais aussi avec le plus grand sérieux, d’un sujet qui s’intéresse à l’un des interdits les plus fondamentaux pour l’espèce humaine : celui de manger son semblable.

L’auteur étudie le phénomène sous une multitude de facettes. Il examine le cannibalisme culturel et religieux, considéré comme normal, nécessaire, et faisant partie de la vie de certaines sociétés traditionnelles. Il évoque le cannibalisme lié à des conditions exceptionnelles, lorsque des malheureux furent obligés de manger leurs compagnons parce qu’ils n’avaient d’autre espoir de survivre. Il nous entraîne encore dans des affaires criminelles tristement célèbres et tellement perturbantes pour notre entendement. Car, comment admettre, en effet, que, dans nos sociétés contemporaines, d’incroyables pulsions animales puissent pousser certains à consommer de la chair humaine.

Cet ouvrage nous présente une série de situations et de récits qui bouleverseront à jamais notre perception de l’Homme.

Un livre d’Histoire et d’histoires vraies à vous donner froid dans le dos...

EXTRAIT :

Nourrir les dieux et pratiquer la magie

Lorsque Cortés et son armée atteignirent Mexico au début du XVIe siècle, ils découvrirent une culture basée sur le cannibalisme et le sacrifice humain à grande échelle. Les fondateurs aztèques de cette culture n’étaient installés que depuis quelques siècles et leur religion remarquablement élaborée s’était créée petit à petit durant cette période. Ils empruntèrent des dieux aux autres tribus, les ajoutant à leur propre panthéon, et en créèrent de nouveau pour combler certains manques évidents. Au moment où Cortès arriva, ils avaient « tellement de dieux que même les peuples voisins n’étaient pas capables de les énumérer ». (cf. Tannahill)

Les Aztèques voulaient garder les dieux de leur côté, et ce à n’importe quel prix. Cela devait finir par poser problème. Les Aztèques étaient déjà à leur cinquième monde et étaient déterminés à ce qu’il ne finisse pas comme les quatre précédents. Ils se battraient de toutes leurs forces pour que le soleil continue sa course et que les monstres de l’aube restent à distance. Le soleil avait été créé par le sacrifice d’un dieu (il s’était jeté dans un brasier) et mis en mouvement par le sang et les cœurs d’autres dieux. Il semblait donc juste, pour ne pas dire logique, que les humains pratiquent leurs propres sacrifices pour que le monde continue à fonctionner. Et puisque les hommes peuvent devenir nerveux quand leurs chefs commencent à les tuer en grand nombre, les cœurs et le sang devaient en grande partie provenir d’étrangers. Pour permettre cela, les Aztèques entretenaient un état plus ou moins permanent de guerre, durant lequel il était mieux vu de faire des prisonniers que de tuer les ennemis. Pendant 200 ans, les armées aztèques ont parcouru l’Amérique centrale à la recherche de victimes étrangères.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 313

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

INTRODUCTION

À première vue, le cannibalisme semble facile à définir : « comportement qui consiste à manger les individus de sa propre espèce ». Cette définition semble assez claire, mais élude de nombreuses questions et passe sous silence les divers aspects du cannibalisme.

Mâcher un foie humain est clairement un acte de cannibalisme, mais est-on anthropophage lorsque l’on se ronge les ongles ? Quelle est, principalement, la différence ?

Si difficile à épingler et si souvent une question de contexte ou de circonstances, le cannibalisme a différents degrés d’acceptabilité. De l’ongle rongé au meurtre sadique, à la mutilation et à la chair rôtie, il existe une multitude de possibilités. Du point de vue éthique, il est très important de savoir si la source de la viande est vivante ou morte. Dans le premier cas, il faut évidemment savoir si le donneur est volontaire ou pas, et dans le second, si le futur consommateur sera aussi la cause du décès.

De nos jours, nous avons tendance à penser en termes manichéens. Tout est bien ou mal, et le cannibalisme appartient clairement à la seconde catégorie. Quand quelques pauvres malheureux se retrouvent coincés au milieu de nulle part sans aucune nourriture et finissent par manger leurs compagnons, la plupart d’entre nous s’accordent sur le fait qu’ils n’avaient pas le choix, et pardonnent généreusement leurs écarts, parce que nous pensons toujours que c’était vraiment ce que ça avait l’air d’être : une horrible nécessité. Mais dans nos esprits, cet acte reste négatif : le cannibalisme est simplement et naturellement inacceptable.

Dès lors, pourquoi le pratiquer ? Pourquoi existe-t-il, alors que nous sommes généralement incapables d’imaginer un monde vraiment différent du nôtre ? Il y a trois raisons essentielles : le devoir, le désespoir ou l’envie. Ou, autrement dit, certains individus ont recours au cannibalisme parce qu’ils le doivent, parce qu’ils en ont besoin ou parce qu’ils le veulent. Ce livre traite de ces trois catégories, même s’il y a visiblement des éléments qui se recoupent : il y avait souvent plus d’une raison pour que des hommes mangent leurs semblables. Le peuple maori, par exemple, considère le cannibalisme comme socialement acceptable mais aussi comme nécessaire. De plus, ils semblent l’apprécier. Et quand il s’agit de comportement psychopathe, la limite entre besoins et désirs devient très floue.

Désespoir et désir

Le cannibalisme désespéré est assez facile à comprendre. Les famines se sont succédé tout au long de l’histoire, sur chaque continent, et ce à des échelles différentes, des immenses steppes russes aux étroites embarcations de fortune au milieu de l’océan. Certaines de ces famines ont eu des causes naturelles, d’autres furent le résultat direct d’activités humaines. Quelle que fût la raison, leur conséquence était en général identique : des personnes désespérées font des choses désespérées, et qui a faim mange ce qu’il peut, même s’il s’agit d’un autre homme.

Le cannibalisme par envie est beaucoup plus difficile à comprendre, même si des pères incestueux, des mères trop autoritaires, la torture d’animaux et des dysfonctionnements sexuels extrêmes semblent souvent revenir pour l’expliquer. L’histoire de l’humanité connaît des groupements humains traditionnellement cannibales, mais le désir de cannibalisme dans le monde moderne est principalement le fait d’individus isolés, tout au plus des affaires familles. Puisque le monde considère d’emblée que le cannibalisme est extrêmement immoral et que sa pratique devrait pouvoir être abandonnée, il s’en suit que ceux qui n’y parviennent pas sont extrêmement marginaux. Peu d’assassins cannibales ont été jugés fous, pour la seule raison que la plupart des jurés étaient trop choqués par leurs actes pour ne pas les faire exécuter.

Dans le passé

Penchons-nous d’abord sur le cannibalisme par devoir, ou cannibalisme culturel. Nous ne voulons pas ici faire référence à un comportement qui veut que chacun mange autant de chair humaine que possible parce que c’est la bonne chose à faire. Le cannibalisme par devoir résulte d’une croyance partagée par de nombreuses sociétés selon laquelle manger d’autres personnes aide le monde à tourner et permet à leur culture d’être cohérente.

Comment, pourrait-on se demander, croire en quelque chose de si bizarre, de si immoral, de si « mal » ? En réalité, ceux qui rejettent de telles croyances devraient reconsidérer les leurs. La création du monde en six jours ? Ce même monde sauvé par un seul bateau plein d’animaux ? Toutes les cultures (comme tous les individus) ont leur propre manière de donner du sens à ce qu’elles ne comprennent pas. Cela dépend des cultures, de leurs croyances et de leurs mœurs.

Dès lors, en quoi le cannibalisme peut-il être bénéfique ? Qu’espèrent obtenir ceux qui le pratiquent ? S’ils le font pour les dieux, ceux-ci seront obligatoirement reconnaissants : ils continueront à faire tourner le monde, à faire briller le soleil, à faire pousser les cultures. Et puis, il y a la magie de la chair et du sang, et la croyance au transfert. Il ne faut pas beaucoup d’imagination pour croire que consommer la chair d’un ennemi redoutable vous rendra plus fort, ou que boire le sang de personnes en pleine santé vous guérira. Ainsi, les Ashanti forçaient les lâches à manger les cœurs des braves et les pharaons se baignaient dans du sang de jeunes enfants pour guérir de la lèpre. De tels transferts de qualités corporelles offraient d’innombrables possibilités fantastiques.

Saturne mangeant ses enfants de Goya illustre une histoire de la mythologie grecque et montre que les Européens ont toujours été fascinés par la notion de cannibalisme.

« Des notions simples pour des sociétés simples », pourrait-on penser. La France du XVIe siècle était bien plus sophistiquée. « Ligotez un homme roux catholique entièrement nu à un banc » commence une recette médicinale, sans doute anglicane, « confiezle aux soins de nombreux animaux venimeux. Une fois qu’il aura succombé aux morsures et aux piqûres, pendez-le la tête en bas et mettez un bol sous lui afin de récolter les gouttes. Mélangez-les aux cadavres des animaux venimeux qui ont causé sa mort, à la graisse d’un homme qui fut pendu et à des entrailles d’enfants. Utilisez quand le besoin s’en fait sentir » (cf. Askenasy, dans la bibliographie).

Ce n’était pas juste une question de transfert. Manger un ennemi était un bon moyen de le punir, une forme de revanche très satisfaisante, une remarquable méthode de dissuasion. Et ce n’était pas réservé aux ennemis. En mangeant des parents décédés, on pouvait leur épargner la solitude de l’enterrement et limiter la durée de deuil des vivants.

Des facteurs diététiques et économiques entraient aussi en jeu. Dans certains endroits, la chair humaine était la seule source de protéines disponible. Dans d’autres, elle constituait la principale source de revenus de la communauté. Si tel était le cas, il y avait beaucoup de chances pour que la pratique soit considérée comme moralement acceptable. Combien de fois n’avons-nous pas entendu les politiciens dire que la suppression du commerce d’armes mettrait à mal trop d’emplois ?

Autant de raisons qui font que bien d’autres cultures ont fait du cannibalisme une pratique quotidienne.

Et pourquoi pas ?

Une dernière réflexion. C’est très bien de se demander « Pourquoi le cannibalisme ? » Mais, tout au long de l’histoire, il a surtout été pertinent de se demander « Pourquoi pas ? »

Au tout début du XXe siècle, J.H.P Murray était lieutenant gouverneur et officier judiciaire en chef de la Papouasie-Nouvelle-Guinée anglo-australienne. Dans ses mémoires, il évoque la description terre-à-terre, effectuée par un témoin lors d’un procès, des pratiques cannibales de sa tribu : « On fait bouillir les corps. On les coupe et on les fait bouillir dans un récipient. On fait aussi bouillir des bébés. On les coupe comme des cochons. On les mange chauds ou froids. On mange d’abord les jambes. On les mange parce qu’ils sont comme des poissons. On a des poissons dans les criques, et des kangourous aussi. Mais notre vraie nourriture, ce sont les hommes. » (cf. Hogg)

Il est évident que Murray a pensé à ce témoignage, et à d’autres déclarations entendues pendant son séjour en Papouasie-Nouvelle-Guinée. L’idée le révoltait, mais il cherchait en vain une raison convaincante. Plus tard, il écrivit : « Ici, certaines tribus aiment la chair humaine, et ne voient pas pourquoi elles ne devraient pas en manger. En effet, je n’ai jamais été capable de répondre de manière convaincante à un autochtone me demandant pourquoi il ne devrait pas manger de chair humaine. » (cf. Hogg)

Alfred St Johnston, un voyageur bien connu de l’époque victorienne, est allé encore plus loin. En 1883, il écrivit : « J’aurais dû savourer la lutte de jadis dans les Fidji, ma main contre tout le monde, et tout le monde contre moi, et les coups portés à mes ennemis, et la folie violente de la passion incontrôlée et de la rage avec laquelle ils allaient se battre. Après tout, je suis sûr que j’aurais apprécié les manger ».

Si même les coloniaux guindés de l’époque éprouvaient quelques difficultés à expliquer pourquoi éviter la pratique du cannibalisme, il n’est guère étonnant que les colonisés se soient demandé pourquoi on faisait tant d’histoires. « Quel mal peutil y avoir à manger nos ennemis tués au combat ? Ces ennemis n’auraient-ils pas fait de même avec nous ? » demanda un groupe de Maoris au capitaine Cook. Il y avait plusieurs Tahitiens à bord de son navire, et ils firent bien comprendre aux Maoris qu’ils avaient horreur du cannibalisme. Selon le capitaine, les cannibales « leur rirent au nez ».

Et ils riaient encore cinquante ans plus tard. Le docteur français Félix Maynard relata les explications que lui donna un chef maori : les poissons mangent les poissons, les chiens mangent les chiens, les oiseaux mangent les oiseaux. Même les dieux se mangent entre eux. Et pourquoi pas les hommes ? conclut-il.

En 1818, un chef maori du nom de Touai fut amené à Londres pour y être civilisé. Les choses ne tournèrent pas comme prévu. Ses festins de chair humaine lui manquaient et il en choqua plus d’un en racontant les repas de chez lui. Il en avait assez du bœuf, ajouta-t-il ensuite, le regard perdu au loin.

« Les femmes et les enfants, c’est délicieux. Mais il ne faut jamais manger la chair crue », avertit-il ses compagnons captivés. Et il leur conseilla de conserver tout particulièrement la graisse des fesses pour accompagner les patates douces.

Les détails culinaires peuvent quelque peu différer selon les peuples, mais ils avaient principalement la même signification. Au XIXe siècle, des hommes d’une tribu congolaise expliquèrent à un missionnaire anglais, le révérend W. Holman Bentley : « Vous mangez de la volaille et des chèvres, nous, nous mangeons des hommes. Pourquoi pas ? » Lorsque le chef de la tribu de Liboko fut interrogé au sujet de la chair humaine, il se serait léché les babines et aurait exprimé son envie de manger « chaque personne sur terre » (cf. Bentley).

Les Papous se souviennent encore d’avoir pratiqué des actes de cannibalisme au cours de leur vie. Certaines tribus expliquent que l’anthropophagie est une forme de revanche.

Certaines tribus nigérianes partageaient la même approche terre-à-terre. Lorsque des anthropologues curieux interrogèrent des membres de la tribu des Mambila, on leur répondit en termes on ne peut plus clairs que la chair humaine était juste une autre forme de viande. Quand un ennemi était tué, il était généralement mangé sur-le-champ, sans rituel ni cérémonie. Les restes étaient ramenés à la maison pour les plus âgés, qui s’en régalaient.

Dans le sud du Soudan, les Zandés se comportaient de manière similaire. Selon E.E. Evans-Pritchard, anthropologue du début du XXe siècle, ils mangeaient de la chair parce que c’était de la bonne viande. Ils disaient que les étrangers ne représentaient rien pour eux. Rien d’autre que de la viande, en tout cas.

Et de la viande, c’est de la viande. Les Mambila vendaient leurs morts à des tribus voisines. D’autres tribus, tant en Afrique qu’en Amérique du Sud, engraissaient leurs prisonniers pour les emmener au marché, et souvent ils les castraient pour accélérer le processus. On gavait de jeunes garçons avec des bananes, on les cuisait et on les vendait. Dans le sud du Nigeria, les prix du marché variaient en fonction des différents morceaux. Au Congo, des corps d’hommes et de femmes, des repas potentiels, étaient disposés en rangées et marqués avec de l’argile colorée pour permettre aux acheteurs de choisir un morceau. Lorsqu’un Européen enragé protesta, le commerçant parut perplexe. « Mais ce n’est pas un homme, dit-il, c’est de la viande d’esclave. » (cf. Askenazy)

Tout est relatif, bien sûr, mais il y avait souvent d’autres raisons. Les hommes de Mambila croyaient également qu’en mangeant leurs ennemis ils s’approprieraient leur courage. Quant aux femmes, il leur était interdit de manger toute chair humaine. Le récipient dans lequel un Zandé cuisait de la chair humaine n’était jamais utilisé que par lui, ce qui montre bien le caractère particulier de cette forme de cannibalisme. Même les Papous de J.H.P. Murray réservaient des rituels à leur consommation de « vraie nourriture ». Il n’était pas acceptable qu’un Papou mange un homme qu’il avait lui-même tué. « Mais si après l’avoir tué, il va s’asseoir sur une noix de coco, avec une noix de coco en dessous de chaque talon, et que sa fille fait bouillir le cœur de l’homme, alors, il pourra boire l’eau dans laquelle le cœur a bouilli. Et il pourra manger un peu du cœur, à condition qu’il reste tout le temps assis sur les noix de coco ». (cf. Hogg)

Il n’y avait pas de doute sur l’existence d’un cannibalisme « pour le cannibalisme ». Tant que les humains étaient capables de « déshumaniser » l’autre, alors l’autre pouvait être considéré comme de la viande. Il serait plus facile de penser que cela a toujours posé problème, et que c’est la raison pour laquelle les cannibales ont souvent eu besoin de déguiser leur gloutonnerie et leurs envies culinaires par des rituels, une religion ou des jeux de noix de coco. Ce serait plus facile, mais ce serait une erreur. Si, au XXe siècle, un grand nombre d’Allemands très instruits ont pu croire qu’un autre groupe de bipèdes dotés de la parole était une race inférieure, il n’est pas surprenant que des cultures « moins développées » aient souvent éprouvé des difficultés à faire la différence entre les types de viande.

CANNIBALISME ET RITUELS

Nourrir les dieux et pratiquer la magie

Lorsque Cortés et son armée atteignirent Mexico au début du XVIe siècle, ils découvrirent une culture basée sur le cannibalisme et le sacrifice humain à grande échelle. Les fondateurs aztèques de cette culture n’étaient installés que depuis quelques siècles et leur religion remarquablement élaborée s’était créée petit à petit durant cette période. Ils empruntèrent des dieux aux autres tribus, les ajoutant à leur propre panthéon, et en créèrent de nouveau pour combler certains manques évidents. Au moment où Cortès arriva, ils avaient « tellement de dieux que même les peuples voisins n’étaient pas capables de les énumérer ». (cf. Tannahill)

Les Aztèques voulaient garder les dieux de leur côté, et ce à n’importe quel prix. Cela devait finir par poser problème. Les Aztèques étaient déjà à leur cinquième monde et étaient déterminés à ce qu’il ne finisse pas comme les quatre précédents. Ils se battraient de toutes leurs forces pour que le soleil continue sa course et que les monstres de l’aube restent à distance. Le soleil avait été créé par le sacrifice d’un dieu (il s’était jeté dans un brasier) et mis en mouvement par le sang et les cœurs d’autres dieux. Il semblait donc juste, pour ne pas dire logique, que les humains pratiquent leurs propres sacrifices pour que le monde continue à fonctionner. Et puisque les hommes peuvent devenir nerveux quand leurs chefs commencent à les tuer en grand nombre, les cœurs et le sang devaient en grande partie provenir d’étrangers. Pour permettre cela, les Aztèques entretenaient un état plus ou moins permanent de guerre, durant lequel il était mieux vu de faire des prisonniers que de tuer les ennemis. Pendant 200 ans, les armées aztèques ont parcouru l’Amérique centrale à la recherche de victimes étrangères.

Un sacrifice au temple : les Aztèques mangeaient de la chair humaine cuite devant Mictlantecutli, le Seigneur du royaume des morts.

Des festivals de nourriture

Les prisonniers étaient ramenés à Tenochtitlan dans la vallée centrale, où ils attendaient leur mise à mort durant l’un des festivals. Il y en avait dix-huit, un pour chaque mois de vingt jours du calendrier aztèque, et seuls quatre d’entre eux se déroulaient sans effusion de sang (trois étaient consacrés aux fleurs, un au jeûne).

Les quatorze autres festivals étaient des variations sur le même thème. La victime sacrificielle était conduite sur l’autel d’un temple, généralement un bloc de pierre courbe au sommet d’une pyramide à degrés, et tenue par cinq prêtres, un pour chaque membre et un pour la tête. Le chef des prêtres ouvrait la poitrine de la victime à l’aide d’un couteau en obsidienne, arrachait le cœur encore battant et le levait vers le soleil. Il le plaçait ensuite dans un bol avec de l’encens, dont la fumée se mêlait à l’odeur du sang et montait vers le ciel. Le corps était ensuite jeté sur les marches (porté, si la victime était noble ou s’était montrée particulièrement courageuse) et utilisé par ses ravisseurs.

Le corps était découpé et écorché. La tête était pendue sur un présentoir de crânes et une cuisse était offerte aux dirigeants. Le chef des ravisseurs recevait parfois la peau de la victime : la porter lui transférait ses qualités. Le reste de la chair était partagé entre les nobles locaux et les autres ravisseurs. Les os étaient donnés aux animaux qui gardaient les temples.

D’autres sacrifices

Les sacrifiés n’étaient pas toujours des hommes. Durant le premier festival de l’année, dédié au dieu de la pluie, des enfants étaient noyés pour empêcher la sécheresse. Leur sang était mélangé à de la pâte de maïs, qui était ensuite pétrie pour faire des répliques du dieu de la guerre Huitzilopochtli. Les cœurs de ces répliques étaient mangés par le roi, le reste était partagé entre les nobles.

Le second festival était consacré à Xipe Totec, le dieu du printemps. Les prisonniers de guerre (plus ils étaient courageux, mieux c’était) étaient ligotés à des cadres en bois au-dessus du sol qui allait être semé et étaient utilisés comme cibles par les archers aztèques. Une fois que leur sang avait enrichi le sol, les prisonniers encore vivants étaient sacrifiés à la manière habituelle. Leurs peaux étaient portées par les prêtres de Xipe Totec, teintes en jaune pour symboliser la nouvelle « peau » de végétation qui embellirait bientôt la terre.

Le cinquième festival était le plus important de l’année et se tenait quand le soleil était au zénith. La principale victime était choisie un an à l’avance et avait le droit de vivre dans le luxe pendant douze mois. Il vivait ses trois dernières semaines en compagnie de quatre magnifiques « épouses ». Le jour du festival, il subissait le sacrifice habituel et puis tout recommençait avec le choix de son heureux successeur.

Les sacrifices s’enchaînaient. Des sacrifices pour la pluie, des sacrifices pour les eaux salées, pour le feu, pour la chasse et pour la guerre. Quand le maïs était presque mûr, une jeune femme était choisie et ornée de robes jaunes et rouges et de plumes. Elle devait danser toute la nuit et à l’aube, elle était finalement décapitée, « le premier épi à être coupé ». On coupait la tête d’une autre femme pour la célébration de la récolte, ce qui débutait une nouvelle série de rituels élaborés. Sa peau était enlevée et était revêtue par un jeune homme qui incarnait Mère Nature (toute la peau à l’exception de l’équivalent d’une cuisse). Il allait à un autre temple, sacrifiait quatre victimes et était par la suite banni. La cuisse était transformée en masque et donnée au grand prêtre du dieu du maïs. Il ne le portait qu’un court moment, toutefois, avant de repartir pour la dernière destination de la peau : la frontière du royaume aztèque.

Politique du coup de force

Parmi tous ces sacrifices, le cannibalisme aztèque semble presque accessoire. Il tenait un rôle essentiel dans leurs rituels, mais n’était pas important en lui-même. Rien ne prouve que les Aztèques raffolaient de la chair humaine, ou que les gens étaient tués simplement pour servir de repas. Après le grand siège de Tenochtitlan, durant lequel de nombreux habitants aztèques moururent de faim, les Espagnols constatèrent, bien malgré eux, que leurs ennemis ne s’étaient pas mis à manger leurs propres morts.

S’il y avait eu dans cette région des animaux d’assez grande taille, sans doute les Aztèques auraient-ils pu « progresser », comme de nombreuses autres cultures, du sacrifice humain au sacrifice animal. Mais il n’y avait plus de chevaux, les moutons et les bovins étaient inconnus, et il aurait fallu remonter bien loin dans le nord pour trouver des caribous et des buffles. Aucune culture qui se respecte ne pouvait espérer que la terre continuerait à tourner en sacrifiant de simples dindes.

Un sacrifice au temple : les Aztèques mangeaient de la chair humaine cuite devant Mictlantecutli, le Seigneur du royaume des morts.

Certains avancent que la religion aztèque fournissait ce que toute religion doit fournir : une raison de mourir. La plupart des victimes pensaient, comme leurs bourreaux, que les sacrifices étaient nécessaires au bon fonctionnement du monde. Ils auraient voulu sans doute échanger leurs places, mais au moins, ils apportaient leur pierre à l’édifice. D’autres pensent que toutes les tyrannies sanglantes se valent, et que la classe dirigeante des Aztèques utilisait les dieux comme n’importe quelle autre classe dirigeante, c’est-à-dire comme la manière la plus efficace de garder le peuple dans la crainte et, dans ce cas-ci, de lui fournir de la chair fraîche.

Hap ! Hap ! Hap !

Durant leur conquête du monde entre le quinzième et le dix-neuvième siècle, les Européens ont rencontré bien d’autres cultures qui faisaient du cannibalisme une cérémonie. Les Kwakiutls, qui vivaient au sud de l’actuelle Colombie britannique, en sont un exemple. Leur cannibalisme était juste un élément dans un ensemble très complexe de comportements rituels, tous conçus pour protéger la tribu et lui être bénéfique.

Durant leur adolescence, les hommes Kwakiutls se consacraient à l’un des dieux de la tribu, et ce pour deux raisons. Le dieu tribal, comme le soleil aztèque, était ainsi encouragé à continuer à protéger la tribu, et le disciple, en suivant les traces de son maître, pouvait acquérir certains de ses attributs.

Un masque kwakiutl représentant Tsonoqa, une géante qui emportait des enfants pour les manger. Elle annonçait sa présence en sifflant.

Le dieu le plus redoutable était Baxbakualauxsiwae (celui qui est le premier à manger l’homme à la bouche de la rivière). Ce dieu qui avait l’apparence d’un ours vivait dans les montagnes, dans une maison crachant toujours de la fumée rouge sang. Il avait une redoutable femme qui avait un redoutable esclave. Leur vocation commune était de remplir les nombreuses bouches du dieu, toutes affamées de chair humaine. Il recevait aussi de l’aide spécialisée : un corbeau-esclave, du nom de Qauxqoaxualanxsiwae, qui crevait les yeux, un autre oiseau qui pouvait éclater les crânes d’un coup de bec, et un énorme grizzli, appelé Haialikilal, qui jouait le rôle de gardien.

Les disciples de Baxbakualauxsiwae, ou Hamatsas, devaient suivre une longue initiation. L’initié devait passer trois mois loin de son village et apprendre à vivre comme son maître. Durant cette période, il devait rendre visite à son village sous l’apparence de Baxbakualauxsiwae, en sifflant et en criant « Hap ! Hap ! Hap ! » (littéralement : Mange ! Mange ! Mange !) et en essayant d’arracher des morceaux de chair des habitants avec ses dents. Il devait aussi fumer un cadavre momifié.

Au jour prévu, les Hamatsas déjà initiés arrivaient dans la hutte du nouveau disciple et, par ordre d’ancienneté, mangeaient chacun quatre morceaux. Ceux-ci étaient avalés d’un coup (mâcher était strictement interdit) et puis devaient être régurgités à l’aide d’un émétique à base d’eau salée. Ensuite ils allaient patauger dans l’eau et toute la cérémonie se prolongeait par des danses. Une fois ce rituel terminé, le nouvel initié était autorisé à manger de la chair humaine.

Mais ce n’est pas pour autant qu’ils le faisaient. Alors qu’un Hamatsa pouvait, théoriquement du moins, dévorer des esclaves ou des cadavres à volonté, les contre-indications étaient nombreuses. Après un tel repas, qu’il devait régurgiter, le Hamatsa ne pouvait plus manger de nourriture chaude ou avoir de relations sexuelles pendant seize jours. Les Kwakiutls ne mangeaient pas leurs semblables parce qu’ils avaient faim.

Les hommes léopard

Il en va de même pour les sociétés léopard du Sierra Leone. Pour eux, le cannibalisme faisait aussi partie intégrante de leur cérémonie d’initiation, même si, en ce qui les concernait, une victime innocente était sacrifiée et que le corps était réellement consommé. L’initié recevait un repas de chair humaine, puis était envoyé dans la forêt avec plusieurs compagnons pour une nuit de rugissements incessants. Le matin suivant, le groupe attirait dans une embuscade la victime (désignée à l’avance, généralement une jeune adolescente suppliée par la famille de l’initié), et lui tranchait la gorge à l’aide d’un couteau de cérémonie. Le corps était disséqué, les entrailles examinées pour les augures, et puis le cadavre était coupé en portions pour une fête tribale. La peau du front et la graisse des reins étaient utilisées pour créer une effigie de cérémonie, qui était donnée aux parents de la victime.

Le rituel était supposé magique : verser le sang d’une personne était un remède pour le bien de toute la tribu. Il est plus que probable que les membres de cette société le croyaient vraiment mais il est tout aussi probable qu’ils appréciaient aussi la cérémonie en elle-même. Déguiser des intérêts personnels sous des croyances compliquées est l’une des habitudes humaines les plus anciennes.

Rituel

Un autre rituel meurtrier, originaire de Guyane, était organisé par les sorciers tribaux (et certains disent que c’est toujours le cas aujourd’hui) connus sous le nom de Kainamàs. Leurs premières attaques sur la victime désignée (une pauvre âme qui se trouvait sur le mauvais sentier au mauvais moment) devaient l’estropier. Un cou brisé, des doigts cassés… Bref, de quoi ralentir la victime et la laisser dans d’horribles souffrances. La seconde attaque, qui a lieu des mois, voire des années plus tard, consiste à introduire des toxines et des objets coupants à la fois dans la bouche et dans l’anus de la victime. Quelques jours après sa mort, les Kainamàs enfoncent un bâton dans le corps en décomposition, le retirent et le sucent. Cet acte de cannibalisme de bas niveau est apparemment une part essentielle du processus dans son ensemble et doit procurer aux Kainamàs la protection des dieux contre la vengeance des proches de la victime.

Chasseurs de têtes

Les Dayaks de Bornéo sont bien connus pour être des chasseurs de têtes, sans qu’ils ne les considèrent comme des trophées. En Indonésie, la tête était considérée comme le siège de l’essence d’une personne, de sa « substance de l’âme ». Cette substance, si essentielle à la vie, pouvait être versée sur les champs, fertilisant ainsi la terre et permettant la survie de la tribu. Comme l’expliqua l’anthropologue britannique du début du vingtième siècle E.O. James, « La chasse aux têtes existe parce que les Dayaks pensent que se procurer de la substance d’âme additionnelle peut augmenter la productivité du sol et, indirectement, la fertilité des hommes et des femmes de la tribu. Cela accroît l’essence vitale du village, il est dès lors très important d’acquérir le plus de têtes possible. Tout comme les Aztèques menaient des guerres incessantes pour se procurer des victimes sacrificielles, les expéditions de chasse aux têtes devinrent une caractéristique normale de leur vie des Dayaks ». (cf. James)

L’initiation Mau Mau

On peut évoquer les rites d’initiation des rebelles Mau Mau au Kenya dans les années 1950, rites qui contenaient d’importants éléments de cannibalisme. Il y avait un serment différent pour chacun des huit rangs de l’armée Mau Mau, et les cérémonies qui accompagnaient chaque promotion comportaient de la nourriture humaine. Le bleu buvait d’abord son sang mélangé à celui d’un mouton. Une fois général, il mangeait une mixture d’homme blanc, composé de sang, d’excréments et d’os de poignets pulvérisés. Le maréchal, lui, était nourri avec de la cervelle et du cœur, qui provenaient respectivement d’un homme et d’un enfant tués pour cette occasion. Tout cela était fait pour « la magie par laquelle ils espéraient mettre fin à la suprématie de l’homme blanc ». (cf. Tannahill)

Le choc des cultures : deux chasseurs de tête Dayaks de l’Archipel malais (un Saghai à gauche, un Loondoo au milieu). Sur la droite, un prêtre.

Manger l’ennemi

« Vers midi, une longue procession chargée de dépouilles traversait la gare (des missionnaires). Une cinquantaine d’hommes portaient autant de chèvres, dont la plupart avaient été transpercées d’un coup de lance. D’autres, moins chanceux, emportaient des filets de pêche, des pieds de plantes et des plantains. Au même moment, deux hommes passèrent : l’un portait un cou humain suspendu à une lance, l’autre un bras. Ils avaient coupé un pauvre homme, laissé dans un champ après avoir été tué. Plus tard, on put assister à une scène encore plus horrible : un groupe de guerriers revenant de la chasse. Ils passèrent devant chez nous en file indienne. Au milieu de la file, trois hommes portaient les restes du corps mutilé. L’un d’entre eux tenait le tronc, encore saignant. Il avait coincé l’autre bras dans une grande blessure de l’abdomen, et cet affreux fardeau pendait le long de son corps. Deux autres hommes portaient les jambes sur leurs épaules… Elles seraient cuites et mangées le soir même, cela ne faisait aucun doute. » (cf. Bentley)

L’ennemi avait été vaincu, et comme cela a été la coutume à une époque ou une autre, aux quatre coins du monde, il était sur le point d’être consommé. Le missionnaire Walter Stapleton, qui, dans les années 1890, avait lancé une mission baptiste au milieu de la redoutable tribu des Bangalas dans le bassin du Congo fut témoin de cette scène. Il admit en avoir fait des cauchemars pendant les quelques nuits qui suivirent.

Les Bangalas, pour autant que l’on sache, mangeaient l’ennemi pour la simple raison qu’il était leur ennemi. Les Majeronas d’Amazonie et les Kaleri du Nigeria se basaient sur le même principe : toute personne s’aventurant dans leur territoire était la proie idéale. Les Mangeromas d’Amazonie posaient des pièges dans la jungle, et à la fin du XIXe siècle, l’explorateur Algot Lange vit revenir une patrouille avec les corps de deux mestizos péruviens. Une fois les mains et les pieds retirés, les corps furent amenés au chef, qui « hocha de la tête et sourit ». On prépara un grand festin, et Lange se demanda : « Combien de temps leur faudra-t-il pour s’oublier et placer mes propres extrémités dans les mêmes casseroles ». (cf. Lange)

Le cannibalisme en communauté était apparemment un événement assez populaire dans des régions d’Amérique du Sud, comme le montre cette image de 1602.

Le commerce de viande africain

De nombreuses tribus mangeaient les hommes tués au cours des combats. Certains utilisaient leurs corps pour compléter leur régime alimentaire, d’autres préféraient vendre les prisonniers qu’ils ne pouvaient pas manger sur l’un des nombreux marchés cannibales. Pour certains, il importait moins de manger les corps que d’en tirer profit. Dès lors, ils sillonnaient la jungle à la recherche de viande humaine susceptible d’être vendue. À la fin du XIXe siècle, un missionnaire, le révérend W. Holman Bentley, décrivit ces pratiques commerciales : « Ils descendaient la rivière Lulongo à la rame, traversaient la rivière principale quand il n’y avait pas de vent, capturaient les Mobangi et vendaient leurs marchandises contre de l’ivoire. Ensuite, les acheteurs nourrissaient les affamés jusqu’à ce qu’ils soient assez gros pour le marché, avant de les tuer et de vendre la viande en petits morceaux ». (cf. Bentley)

Pour de telles tribus, la viande humaine était un pur produit. D’autres s’intéressaient davantage aux expériences culinaires, ce qui régissait l’organisation de leur société. Les Cobeus d’Amazonie avaient coutume de faire la guerre dans le seul but de manger leurs ennemis. En Nouvelle-Calédonie, les femmes suivaient les hommes sur les champs de bataille et restaient en retrait pour creuser leurs fours. En cas de victoire, elles passaient le sol au peigne fin pour dénicher les corps en meilleur état. Car à leur retour, les guerriers aimaient manger de la nourriture fraîche.

La vengeance au-delà du meurtre

Bien sûr, les ennemis ne se trouvaient pas que sur les champs de bataille. Souvent, des autocrates impulsifs ont tué leurs ennemis pour les manger. Par exemple, l’ancien dirigeant chinois Chou Wang était tellement énervé par les critiques de certains hauts responsables qu’il ordonna qu’on les tuât et qu’on les lui servît. Confucius, que la plupart des ouvrages occidentaux présentent comme très pragmatique, proposait aux familles dont un parent s’était fait tuer de se venger au-delà du meurtre : l’ennemi devait être consommé jusqu’aux os.

Aussi, le cannibalisme a toujours été considéré comme un excellent moyen d’exprimer son plus grand mépris. Le membre du groupe de résistance palestinien Septembre noir qui a assassiné l’homme politique jordanien Wasfi Tal (responsable du renforcement de l’expulsion des Palestiniens dans les années 1970-1971) ne se déclara satisfait qu’après avoir bu le sang de sa victime.

La vengeance est une des principales raisons du cannibalisme par devoir. Après un massacre dans les Nouvelles-Hébrides1, deux missionnaires furent confrontés à un horrible tableau : un tronc humain étendu dans les vagues, un peu plus loin une tête posée dans un canoë, puis des bras et des jambes rôtissant sur un feu. La victime était en fait un chef et les missionnaires ne tardèrent pas à découvrir qu’il avait cherché ce qui lui était arrivé : quelques semaines auparavant, il avait attiré deux hommes sur son île pour les tuer et les manger.

Les Pascuans semblent avoir eu un comportement presque mafieux, dans la mesure où les actes de cannibalisme individuels, parfois effectués pour des raisons culturelles, engendraient de longues séries de représailles. Après avoir mangé quelqu’un pour se venger, ils aimaient beaucoup ouvrir leur bouche devant les parents de la victime et leur faire remarquer : « votre chair est restée coincée entre mes dents ». (cf. Metraux) Dès lors, il n’est guère surprenant de voir la famille se venger.

Un barbecue macabre de restes humains dans les Nouvelles Hébrides (à l’ouest des îles Fidji). La photo fut prise pas plus tard que dans les années 1920.

En Nouvelle-Guinée, il y avait même un mot, maiha, pour désigner une personne mangée en guise de représailles. Au début du XXe siècle, l’anthropologue C.G. Seligmann étudia ses habitants et relata la capture et la consommation d’un maiha. Des membres de la tribu des Maivara interceptèrent un canoë venant de Wagawaga et capturèrent l’homme et la fille qui se trouvaient à bord. Ensuite, ils rentrèrent chez eux en passant par Wagawaga, où, depuis la rivière, ils se réjouirent de leur butin, hurlant des détails sur leur consommation imminente. L’homme fut mangé sur-le-champ et la fille adoptée par une Maivara.

Les Wagawaga, enragés, s’organisèrent pour trouver un maiha. Pendant la nuit, ils entrèrent sur le territoire des Maivara, encerclèrent une hutte isolée et capturèrent le pauvre habitant. C’était désormais leur tour de hurler des insultes à leurs ennemis furieux. De retour chez eux, ils prirent leur temps pour tuer le prisonnier : ils le transpercèrent et l’aveuglèrent avant de le faire rôtir sur un feu de feuilles de noix de coco séchées.

Le massacre du Boyd

Des Européens furent les rares témoins d’un épouvantable massacre. Les passagers qui embarquèrent à bord du brigantin Boyd lors de son voyage entre l’Australie et l’Angleterre en 1810 signèrent leur propre mort. TeAara, le fils du chef maori Piopio était parmi eux. Il était censé travailler à bord du navire pour payer son voyage pour rentrer en Nouvelle-Zélande, et quand il refusa de faire quoi que ce soit, le capitaine Thompson le fit fouetter. Il venait de marquer contre son camp : au moment même où le navire entra dans le port de Whangaroa, TeAara se sauva pour avertir son père de son humiliation. Cela réclamait vengeance.

Trois jours plus tard, le capitaine Thompson et quatre autres hommes remontèrent la rivière dans leur embarcation. Ils cherchaient des arbres qu’ils pourraient abattre et ils s’imaginaient que, derrière eux, les canoës des Maori les escortaient. Mais au moment où les Européens débarquèrent, ils furent attaqués, tués, déshabillés et ramenés au village maori pour un festin. Les Maori attendirent le crépuscule pour enfiler les vêtements de leurs victimes et retourner vers le Boyd. La plupart des autres Européens furent pris par surprise, tués et démembrés sur le pont, pendant que ceux qui avaient réussi à se réfugier dans le gréement regardaient la scène d’en haut. Ils furent capturés plus tard, lorsqu’un autre chef maori tenta d’intervenir en leur faveur.

Pour Piopio et TeAara, l’histoire se termina mal. Après avoir remonté la rivière en halant le Boyd, ils cherchèrent à s’emparer des armes et ramenèrent sur le pont les mousquets et la poudre à canon qu’ils avaient trouvés. Pendant qu’un homme essayait d’ouvrir un des tonneaux de poudre, Piopio frappa un silex pour jouer et se fit exploser, lui, son fils et la moitié des guerriers. Lorsque la mission de sauvetage européenne arriva enfin, il n’y avait presque plus personne à secourir ou à punir. Seuls quatre Européens sur dix-sept – une femme, un adolescent, un jeune enfant et un bébé – étaient encore en vie. Il ne restait que des os rongés éparpillés sur le bateau calciné.

Punition et dissuasion

Le cannibalisme a souvent été une remarquable façon de punir un ennemi. Par exemple, la tribu nigériane des Sura mangeait les criminels et les adultères. Un chef congolais fit savoir à son missionnaire local, le révérend Bentley dont nous avons déjà parlé, qu’il avait récemment tué et mangé une de ses sept épouses. Elle avait enfreint les lois tribales et familiales et il avait décidé qu’elle servirait d’exemple. Ses six autres épouses avaient beaucoup apprécié le festin. En chine, un gouverneur provincial ayant manqué de loyauté envers l’Empereur avait de fortes chances d’être tué et décapité. Dans certains cas, sa tête était ensuite servie aux autres gouverneurs pour les récompenser de leur loyauté. Dans le même ordre d’idées, l’Empereur Yang Ti (vers l’an 600) fit arrêter son subalterne Hu Hsi-cheng pour acte déloyal, le massacra, le fit griller et le servit aux autres subordonnés. Ceux qui ne refusèrent pas de manger furent applaudis et couverts de cadeaux.

Les généraux chinois qui décevaient leurs supérieurs politiques finissaient parfois dans la casserole. Et le sort des vrais traîtres était encore moins enviable. En 685 av. J.-C., Nan-kung Wan et Meng Huo tuèrent leur seigneur Sung. Ils furent coupés à la hache et conservés dans une jarre de vinaigre. Dans certains cas, les prisonniers chinois exécutés étaient mangés par le bourreau ou par ceux qui en avaient acheté le droit.

Parfois, le but était simplement d’effrayer les ennemis. Au XVIe siècle, l’explorateur français Jean de Lery s’intéressa aux raisons qui poussaient les Tupinamba, une tribu située dans le sud-est de l’actuel Brésil, à se livrer à des actes de cannibalisme. Il remarqua tout d’abord que le goût pour la nourriture et la soif de vengeance jouaient un rôle important. Ensuite, il conclut qu’en « rongeant les morts jusqu’aux os », l’intention du chef des Tupinamba était d’« inculquer la peur et la terreur aux vivants » (cf. Korn, Radice et Hawes). L’Empereur chinois avait sûrement la même idée en tête lorsqu’il invita ses gouverneurs provinciaux à venir déguster la tête d’un de leurs associés.

Sauvagerie effrénée

Aussi, les cannibales étaient parfois sadiques. Par exemple, la tribu africaine des Bafum-Bansaw torturait ses prisonniers en les forçant à boire de l’huile de palme bouillante. L’estomac et les intestins n’en étaient que plus savoureux. L’abominable souffrance leur procurait un petit plaisir supplémentaire.

Dans les Marquises, le prix à payer pour les prisonniers était pire encore. Selon A.P. Rice (cf. Rice) : « On brisait leurs jambes pour éviter qu’ils ne tentent de s’échapper avant d’être mangés, mais on les gardait en vie afin qu’ils puissent bien penser à leur destin imminent. On faisait de même avec leurs bras pour qu’ils ne puissent en aucun cas réagir et se défendre. Les Marquisiens les jetaient sur le sol et sautaient sur leur poitrine pour casser leurs côtes et percer leurs poumons. Ainsi, ils ne pouvaient même plus protester… On enfonçait des bâtons dans les orifices naturels de leurs corps jusque dans leurs intestins. Enfin, quand il était temps de les préparer pour le festin, on les embrochait sur de longs bâtons enfoncés dans l’entrejambe et ressortant par la bouche. Il est difficile de comprendre comment de tels traitements constituaient un moyen de dissuasion puisque toutes les tribus des îles pratiquaient ce genre de punitions ».

Le transfert

Quelle que soit la raison première pour manger un ennemi (vengeance, colère, faim ou avantages politiques), il y en avait souvent une deuxième. En introduisant dans sa chair celle d’un autre, le consommateur pouvait s’imaginer qu’il absorbait les qualités que le corps possédait encore récemment : son pouvoir, sa sagesse, sa virilité et sa jeunesse. Les Aztèques étaient loin d’être les seuls à penser qu’en mangeant leurs victimes, ils pouvaient absorber leur force vitale. En effet, la plupart des habitants de notre planète trouvaient que cette pratique avait du sens.

C’était le cas des soldats de l’Égypte antique, des cavaliers scythes et des villageois africains. Les Chinois étaient particulièrement éblouis par cette idée. À l’époque de la dynastie Ming en Chine, les eunuques cherchaient à récupérer leurs organes génitaux en mangeant le cerveau de jeunes hommes vierges – ce n’était pas des ennemis au sens habituel, mais des personnes auxquelles on faisait jouer ce rôle. Aucun cas de réussite n’a été rapporté. Habituellement, on pensait que le sang et la chair d’un homme pouvaient améliorer la virilité. D’ailleurs, pas plus tard que dans les années 1890, à Taiwan, on surprit des soldats en train d’en consommer pour cette raison. On raconte que lors de la révolte des Taiping au XIXe siècle et lors de la guerre civile au XXe siècle, des soldats consommèrent des cœurs humains pour acquérir force, endurance sexuelle ou les deux à la fois.

De nombreuses tribus africaines croyaient au transfert et organisaient leurs menus en fonction de cette idée. Les Mambilas, les Sura et les Kukukuku gardaient les meilleurs morceaux pour les jeunes garçons en pleine croissance ou pour leurs jeunes guerriers dans l’espoir d’exploiter la puissance de leurs ennemis décédés. En revanche, les Ganawuri, les Rubakuba et les Zumperi les réservaient aux plus âgés pour leur offrir une deuxième jeunesse.

Les aborigènes australiens buvaient le sang de leurs anciens pour absorber leur puissance et pour rejoindre la vie ancestrale de la tribu. En ce qui concerne les ennemis, ils étaient moins imaginatifs : en mangeant leur cœur, ils s’accaparaient leur puissance, et en mangeant leur cervelle, leur connaissance.

Le cannibalisme comme renouveau

La consommation d’ennemis morts, même si elle est souvent compréhensible, avait généralement des motifs égoïstes. Les défunts n’allaient pas bénéficier du fait qu’ils se faisaient manger. La consommation d’amis ou de parents, d’un autre côté, avait habituellement un côté altruiste. Les cannibales pouvaient bénéficier de ce transfert (les qualités du défunt étaient transmises à travers ses restes), mais le mort recevait également une compensation de type « cosmique ». Comme l’expliqua un jour un cannibale, « il vaut mieux être au chaud dans le corps d’un ami qu’enterré dans le froid ».

La pratique du cannibalisme mortuaire semble être très répandue dans les plaines d’Amérique du Sud, même si cela peut simplement refléter le très grand nombre d’anthropologues qui ont visité cette région au XXe siècle. Après tout, l’Amazonie était l’une des dernières régions du monde à avoir encore des tribus « inconnues » et des cultures n’ayant pas encore été influencées par le monde extérieur. Dans les années 1970, un anthropologue étudiant les Guiaca tout près de l’Orénoque2 a pu encore observer les membres de la tribu ramasser des os du feu crématoire, les moudre avec de la soupe de plantain pour les lamentations cérémoniales.

Dans le même ordre d’idées, certaines tribus rôtissaient la chair de leurs morts, mais la plupart d’entre eux se limitaient aux os. Les Cashibos, les Cobeus, les Tarianos et les Tucanos pulvérisaient les os et les incorporaient à des boissons fermentées comme le caxiri (une bière à base de manioc). Ces deux dernières tribus exhumaient les corps en décomposition un mois après l’enterrement et les faisaient cuire dans une énorme casserole jusqu’à ce qu’ils deviennent une masse noire et carbonisée, dont ils faisaient ensuite une fine poudre à mélanger avec le caxiri, qui était bu par toutes les personnes présentes.