9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

Frank Wenzlow hat seine große Liebe an einen hochaggressiven Krebs verloren. Aber anstatt aufzugeben und in Trauer zu versinken, hat er einen Verein gegründet, der sterbenden Menschen ihren letzten Wunsch vor dem Tod erfüllt: einmal noch ins Stadion, Weihnachten bei der Familie, das letzte Mal ans Meer. Der Journalist Alexander Krützfeldt hat Wenzlow über Monate begleitet, um dem nachzuspüren, was Sterbende bewegt, und zu erfahren, was wir hoffen, vermissen, bereuen, wenn wir wissen, dass wir gehen müssen. Dieses Buch zeigt uns, was letzte Wünsche über das Leben verraten und was wir selbst für uns und andere tun können. Was wirklich zählt. Ein augenöffnendes Buch, das vor allem dazu ermuntern will, bewusster zu leben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 225

Ähnliche

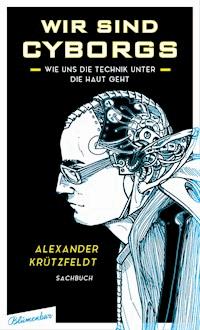

Alexander Krützfeldt

Letzte Wünsche

Was Sterbende hoffen, vermissen, bereuen – und was uns das über das Leben verrät

Ihr Verlagsname

Über dieses Buch

Frank Wenzlow hat seine große Liebe an einen hochaggressiven Krebs verloren. Aber anstatt aufzugeben und in Trauer zu versinken, hat er einen Verein gegründet, der sterbenden Menschen ihren letzten Wunsch vor dem Tod erfüllt: einmal noch ins Stadion, Weihnachten bei der Familie, das letzte Mal ans Meer.

Der Journalist Alexander Krützfeldt hat Wenzlow über Monate begleitet, um dem nachzuspüren, was Sterbende bewegt, und zu erfahren, was wir hoffen, vermissen, bereuen, wenn wir wissen, dass wir gehen müssen. Dieses Buch zeigt uns, was letzte Wünsche über das Leben verraten und was wir selbst für uns und andere tun können. Was wirklich zählt. Ein augenöffnendes Buch, das vor allem dazu ermuntern will, bewusster zu leben.

Über Alexander Krützfeldt

Alexander Krützfeldt, geb. 1986 in Achim, arbeitet u.a. für die Süddeutsche Zeitung, die Zeit, Krautreporter, Vice und die taz und kuratiert für piqd.de besonders gute Reportagen. Zuletzt hat seine hochgelobte und für mehrere Journalistenpreise nominierte SZ-Serie «Acht Häftlinge» für große Aufmerksamkeit gesorgt. Er lebt in Leipzig.

«The Edge … There is no honest way to explain it because the only people who really know where it is are the ones who have gone over.»

Hunter S. Thompson

Für Barbara

KAPITEL EINSKüste

Wir fürchten uns vor dem Tod. Die Frage ist nur, vor welchem. Jeder Mensch stirbt dreimal.

Als Erstes sterben wir den sozialen Tod. Er beginnt lange vor dem eigentlichen Sterben und macht, dass uns Hände nur noch mit Handschuhen berühren. Er stiehlt uns die Freunde, die Rolle im Leben, die Privatsphäre. Und damit eigentlich alles.

Der zweite Tod ist der Tod des Geistes. Der Geist weiß noch, dass 1978 ein kalter Winter war – bestens geeignet zum Schlittschuhlaufen –, dafür hat er vergessen, was es heute zu Mittag gab, und das macht den Geist mürbe, wütend und ratlos. Er krallt sich am Bett fest. Dieser Tod ist gnädig. Wir vergessen so schnell.

Den körperlichen Tod erleben wir nur noch in der festen Hand der Medikamente. Und obwohl wir ihn kaum wahrnehmen und obwohl er wenig schmerzhaft ist, ist es dieser Tod, den wir fürchten, wenn wir vom Sterben sprechen; ihn erleben die Angehörigen, und von ihm werden sie erzählen.

Frank Wenzlow hantiert mit dem Schlüssel. Der neongelbe Rettungswagen steht stumm in der Einfahrt neben dem abgeernteten Futtermaisfeld. Die Rückspiegel sind blind vom Frost. Das Radio freut sich auf den Tag und gibt praktische Tipps für das Verhalten auf der Landstraße, seid vorsichtig, rät es, und wünscht dann eine tolle KW 4 mit einem «Hit» von Clueso.

Der Motor zündet und erwacht ärgerlich.

Als Lissy starb, war sie 39. Noch zwei Monate, und sie wäre 40 geworden, eigentlich hieß sie Katrin; Sternzeichen: Schütze. Ihr Tod hat Frank ziemlich getroffen.

Kennengelernt hatten sich Frank und Lissy 2007 dank Schlecker. Das klingt jetzt nicht nach Candle-Light-Dinner, klar, aber noble Läden mag Frank sowieso nicht. Lissy hatte einen Mann, den sie nicht mochte, und Frank eine Ehe, die genauso schlecht lief wie die erste.

Eines Tages war Lissy also zu ihm gekommen, sie war Leiterin der örtlichen Schlecker-Filiale und wollte wissen, ob man sich als Team in Erster Hilfe fortbilden lassen könne, woraufhin Frank, der die Kurse gibt, sinngemäß antwortete: Ob sie das könne, wisse er nicht, aber einen Versuch sei es wert.

Nach dem Kurs fragte Frank Lissy, ob sie eigentlich immer arbeiten müsse, sonst könne er auf Verdacht ja mal einen Wein besorgen. Lissy sagte, ob er das könne, wisse sie nicht, jedenfalls sei sie bei ihrer Arbeitsstelle nicht festgetackert. Wochen vergingen. Wenn sie Hunger hatten, fuhren Lissy und Frank anderthalb Stunden ans Meer und aßen zwei Fischbrötchen. Wenn sie keinen Hunger hatten, lümmelten sie auf der Couch, guckten «Jenseits von Afrika», wobei Frank nur 30 Sekunden der Titelmusik braucht, um in Tränen auszubrechen. Irgendwann meinte Frank zu Lissy: «Du, Lissy, wenn du jetzt bei mir bleiben willst, ich würde dich auf das Klingelschild setzen. Aber wie heißt du eigentlich mit Nachnamen?» Die Antwort war dann: Blell. Und Lissy zog bei Frank ein.

28.10.2009: Hochzeit. Frühjahr 2012: Gebärmutterkrebs. Herbst 2012: Darm- und Milzkrebs. Juli 2014: Darmkrebs, gestreut. Gestorben ist Lissy dann am 18.10.2014, einem Samstag, um 14.20 Uhr.

Das Leben ist ungerecht. Warum sollte das Sterben da eine Ausnahme machen? Frank bremst den Rettungswagen ab, biegt dann langsam rechts auf die Landstraße. Die Äste der Bäume hängen tief über die Straße wie welke Hände.

Jede Sekunde sterben auf der Welt Tiere, Pflanzen und Menschen. Mit jedem zusätzlichen Schuljahr sinkt das relative Sterberisiko bei Männern um 8, bei Frauen um 16 Prozent. Menschen in gerechten Gesellschaften leben im Schnitt drei Jahre länger als in ungerechten. Gebildete leben länger. Reiche leben länger. Am längsten leben also Reichgebildete, das sagt die Statistik, und das wäre sicher auch ein schönes Thema für die SPD, aber wer selber stirbt, hat andere Sorgen; der kreist um sich und ein goldenes Früher. Frank blickt über die Schulter, Zigarre im Mund. Also: keine SPD.

Schützen sind freiheitsliebend. Lebensbejahend. Optimistisch. Lissy hatte viele Wünsche. Noch einmal Caipirinha trinken. Zuerst war sie da unsicher, wegen der Medikamente, aber wie überflüssig ist der Beipackzettel mit Nebenwirkungen, wenn du eh schon stirbst? Außerdem wollte Lissy noch mal das Meer sehen, sogar schwimmen. Sie hat bitterlich geweint, als ihre Schwester ihr sagte, das mit dem Schwimmen werde wohl schwierig. Das mit dem Meer wollte Frank dann unbedingt noch hinkriegen.

Also füllte er Anträge aus. Lissy musste liegend transportiert werden. Er rief die Krankenkasse an. Mit der hatte er eh schon Streit, weil sie bei der Pflege und dem Spezialbett für Lissy gerne auf stur schaltete. Frank musste nur das Wort Krankenkasse hören und kochte. Trotzdem rief er an. Wartemusik. Versicherungsnummer. Bitte drücken Sie eine Taste. Würde vermutlich keiner merken, wenn du stattdessen eine am Fernseher drückst. Frank trug sein Anliegen vor. Der Mann von der Krankenkasse sagte lange nichts, und das sind diese kritischen Momente, einerseits weil du inständig hoffst, dass dein Gegenüber doch noch antworten wird, andererseits weil du die Antwort fürchtest und schon froh bist, wenn der andere nicht sagt: «Dies ist ein Reformhaus.»

Die Krankenkasse zahlte dann nichts.

Frank hatte früher selbst beim Roten Kreuz gearbeitet. Also bat er «das Kreuz» um Hilfe. Ob sie nicht einen Wagen hätten, den sie fahren oder leihen könnten. Sein eigener Verein hatte zwar einen Rettungswagen, aber der war nicht entsprechend ausgestattet. Das Kreuz überlegte und sagte dann ab. Auf den Kosten würde man schließlich sitzenbleiben. Das müsse Frank doch verstehen. Frank legte auf.

Kein letztes Mal Meer für Lissy.

Nicht, dass er sich das heute vorwirft. Er hat ja alles versucht. Aber in Frank kochte diese Wut, und es reifte der Entschluss, dem Unrecht der Welt nicht länger zuzusehen. Die Bürokratie ist eine gewaltige, blinde Maschine, die das Leben der Menschen regelt, nur ist ihr beides, das Leben und die Menschen an sich, eigentlich scheißegal.

Frank Wenzlow guckt auf das Armaturenbrett, tippt gegen das Gebläse, möglicherweise kaputt, vielleicht erkältet. Influenza. Geht ja rum wie die Kollekte. Manche tun die Grippe leichtfertig ab und rennen wieder zur Arbeit, aber Frank weiß als Sanitäter natürlich, dass Grippe eine tödliche Krankheit ist. Winter 2012: fast 30000 Tote. Winter 1918: mindestens 25 Millionen. Er blickt durch die niedrige breite Scheibe nach hinten in den Innenraum des Rettungswagens: eine orange Trage aus fleischigem Gummi, das Beatmungsgerät, die Panoramafenster. Die Klimaanlage regelt man vorne und hinten getrennt. Sterbende frieren so schnell.

Wenn wir vom Tod sprechen, meinen wir immer den körperlichen. Wir meinen die Fähigkeiten, die wir verlieren, und das Leben, das er uns kosten wird.

Kein Sterbender wünscht sich 1000 Euro oder endlich mal Pay-TV. Wir wünschen uns Gesellschaft und dass die Hände ihre Handschuhe abstreifen, wenn sie uns berühren. Wir wünschen uns das Leben zurück. Wir wollen die Orte besuchen, die wir lange vor unserem Tod verlassen mussten – das Haus, die Ostkurve, den eigenen Garten –, die Orte, die man uns zu schnell genommen hat, ohne Abschied, mit zu wenig Vorwarnung, in jenem Moment, als der Verfall begann und die Menschen anfingen, nur noch leise über uns zu sprechen. Tod ist wie Frühling: Keiner weiß genau, wann er kommt, aber wenn er sich ankündigt, reden alle davon.

Auf der Homepage von Franks Verein steht: «Wir bringen Sie ein letztes Mal ans Meer, ein letztes Mal in den Zoo, ein letztes Mal nach Hause in den Kreis Ihrer Familie.»

Wenn wir sterben, wünschen wir uns das Leben zurück. Wir meinen: das soziale. Ja, wir fürchten uns vor dem Tod.

Aber wir fürchten uns vor dem falschen.

KAPITEL ZWEINachbarn

Hinter Franks Haus liegt eine Wiese. Die Wiese ist schön. Oder besser: Die Wiese wäre schön, wenn man sie pflegen und nutzen und nicht einfach verwahrlosen lassen würde. Aber dazu müsste man sich kümmern, und niemand kümmert sich. Die Wiese ist entsetzlich.

So ist das im Dorf, ohne Engagement läuft hier nichts. Die Reichen kaufen die leerstehenden Höfe und sanieren sie bis zur Unkenntlichkeit, bis sie ihrer Umgebung gänzlich entfremdet sind, sie wollen die Schönheit der Landschaft und ihre Ruhe kaufen und besitzen, aber möglichst ohne den Rest. Vorteile mitnehmen, Nachteile liegenlassen. Ein eigenes Freilichtmuseum. Im Grunde: Dorfkolonialismus.

Vor ein paar Monaten fasste Frank Wenzlow also einen Plan. Um Engagement zu zeigen und Zivilcourage. Ein Zeichen gegen die Gleichgültigkeit. Die Wiese sollte fortan nicht mehr den Pferden gehören oder den Menschen. Sie sollte der Natur dienen, den Hummeln, den Bienen und anderen bedrohten Tieren aus der Nähe respektive aus Franks Garten und dem seines Nachbarn. Also kaufte Frank Samen im Baumarkt, um aus der ordentlich abgetrennten Weide hinter der Kieseinfahrt, hinter dem Haus und dem Holzzaun eine Art Verdun der Wildblumen zu machen.

Gut, das ist alles nicht passiert. Das ist alles noch Theorie. Die Praxis dazu steht in Franks Gartenhaus und zu Teilen im Hausflur, aber der Boden ist gefroren, und Frost und Winter und schlechtes Wetter dienten dem Menschen von jeher als Ausrede. Wer hätte was davon, wenn die Kälte jetzt die Samen fressen würde?

Wenn sich Frank und sein Nachbar etwas in den Kopf gesetzt haben, wird es auch passieren. Sie sind wie menschgewordene Mähroboter. Die hängen auch die meiste Zeit an der Steckdose, aber irgendwann, klack, machen sie sich los und mähen und mähen und kehren erst zurück, wenn der Akku leer ist. Echte Männer hacken Holz, bis es dunkel wird, und machen dann noch ein bisschen weiter, den Wald wollen sie noch schaffen. Frank und sein Nachbar würden gut auf Baumarktprospekte passen: Frank der Kräftige, sein Nachbar der Erfahrene mit weiß-grauen Haaren. Frank hält locker einen Laubbläser in der Hand. Sein Nachbar zieht eine Kiste Bier aus dem Fluss. Überschrift: Hier hilft man sich.

Es ist zehn Uhr morgens. Frank wird gerade wach. Manchmal steht er auch erst um elf auf, leben und leben lassen, findet sein Nachbar, aber manchmal findet er es auch komisch. Franks Nachbar frühstückt immer um exakt 8.30 Uhr. Um Punkt zehn geht er in den Garten. Die Zeit dazwischen, also zwischen Frühstück und Garten, braucht Franks Nachbar, um die Zeitung zu lesen, und wenn die Zeitung mal nicht kommt, so wie letzte Woche, dann liest er die vom Vortag noch mal. Damit die Zeit nicht einfach freibekommt und zum Beispiel heimlich Backgammon spielt. Freitags gibt es Fisch.

Natürlich frühstückt Frank nicht jeden Tag gegen elf, sondern nur an freien Tagen. Trotzdem: Er war schon immer der Auffassung, dass man das Leben leben sollte, statt sich, wie viele Menschen es tun, vom Leben leben zu lassen. Innere und äußere Zwänge. Der Mensch als Marionette. Diese Erkenntnis hat Frank auch erst mit Lissy gewonnen und dann noch mal, als sie ging. Vorher war das alles nicht so konkret. Frank sitzt am Fenster, isst, trinkt seinen Kaffee, und neben ihm liegt das rote Schneidebrett mit den gekreuzten Broten und der Aufschrift: «Brotaufnahme».

Die Sache ist also die: Der Plan mit der Wiese wird auf jeden Fall noch umgesetzt, da sind die Nachbarn unnachgiebig. Wenn jemand auf die Idee kommen würde, hinter der Wiese von Frank und seinem Nachbarn eine Giftgasanlage zu bauen oder zu fracken, er würde sich die Zähne ausbeißen. Frank wäre derjenige, der die halbe Ortschaft aufbringen würde, bis sie als wütender, mit Mistgabeln bewaffneter Mob an den Zaun der Giftgas-AG ziehen würde, und Franks Nachbar betreibt die Natur im Allgemeinen und seinen Garten im Speziellen ohnehin mit militärischer Disziplin. Irgendwann würde die Giftgasanlange schlafen müssen, so wie alle Giftgasanlagen irgendwann schlafen müssen, gerade die kleinen, und zack: Schon wäre sie mit Rhododendren bepflanzt, überwuchert und nicht mehr funktionsfähig.

Hier kommt die Post gegen elf, heute bringt sie eventuell das neue Gewächshaus. Das hat Frank seinem Nachbarn gekauft, für 800 Euro, einfach so, einfach weil er es gerne haben wollte. Ein Dankeschön für die gute Zusammenarbeit. Er kommt oft und hilft Frank. Der Winterdienst kommt selten. Um 19 Uhr schließt der Edeka. Das Ende der Welt ist ein schöner Platz zum Leben, aber ein wirklich schlechter zum Einkaufen.

Franks Haus ist der linke Teil des Hauses seines Nachbarn. Der Nachbar und seine Frau haben die Scheune umgebaut – und Frank den unteren Teil des Haupthauses. Als er und Lissy ein Zuhause für sich suchten, hatten die Nachbarn gesagt: «Kommt. Zieht doch bei uns ein. Wir haben so viel Platz.» Also zog Frank in die obere Etage und von da in die untere, als es Lissy schlechtging. Die Miete: ein Freundschaftspreis.

Klinkerbauten gelten als besonders resistent gegen starken Wind und Schlagregen, was man auch über Frank sagen könnte.

Das Haus hat einen großen Giebel mit herausguckenden Giebelsteinen. Es schämt sich ein bisschen, duckt sich hinter die Hecken, weil die anderen Höfe im Dorf viel prachtvoller sind. Die Felder liegen in langen Reihen hintereinander, im Boden fließt warmes Wasser durch dünne Rohre. Spargelbauern können die Jahreszeiten nicht abwarten.

Franks Dorf ist der kleine Teil eines kleinen Ortes, der wiederum in der Nähe einer kleinen Stadt liegt, die praktisch einem mittelgroßen Getränkehersteller gehört. Es gibt einen Heiratsmarkt, und auf dem Heiratsmarkt werden traditionell erst alle Junggesellen versteigert und dann das Vieh. Aber wer will schon aufs Dorf ziehen? Und darum wird es die Veranstaltung vielleicht bald nicht mehr geben.

Im Grunde stirbst du nicht einmal oder dreimal. Im Grunde stirbst du durchgehend. Der Mensch hat so viele Zellen, dass man, wenn man jede Sekunde eine neben die andere legen würde, das Ende der Kette in ungefähr drei Millionen Jahren erreicht hätte. Bei einem Erwachsenen sterben täglich 50 bis 70 Millionen davon. 100000 allein im Gehirn. Fast genauso viele entstehen wieder, aber eben nur fast, und das ist das Problem. Ein langsamer Abgang. Menschen sterben wie Dörfer, weil die Frischzellen ausbleiben.

Das Leben ist ein kurzer Aufschwung und ein rasanter Absturz. Die Filterleistung der Niere ist im Alter zwischen drei und acht Jahren am besten. Mit 15 lässt die Elastizität der Augenlinse nach. Seine maximale Größe erreicht der Mensch vor seinem zwanzigsten Geburtstag. Mit Mitte 20 nimmt die Durchblutung des Nasengewebes ab. Ab Mitte 40 kann das Auge Nahes nicht mehr so gut scharfstellen, und ab 50 schrumpfen die Muskeln stark. Die Feinmotorik verschlechtert sich. Mit 60 schnarchen etwa 60 Prozent der Männer und 40 Prozent der Frauen, mit 65 schrumpft das Gehirn: Impulse brauchen dann länger, um verarbeitet zu werden. Statistisch ist die Lunge ab 65 um knapp 20 Prozent weniger leistungsfähig. Als Letztes geht der Hörsinn. Sogar im Koma hören wir noch. Gute Nachricht: Sex geht immer.

Die derzeitige Lebenserwartung von Männern liegt bei 79, von Frauen bei 84 Jahren.

Mehr als jeder Vierte hier im Dorf ist über 60. Die registrierten Sterbefälle und Geburten konkurrieren derzeit in einem Verhältnis von 12 zu 6, was bedeutet, in elf Jahren sind praktisch alle ausgestorben. 1,3 Menschen wäre ein bisschen wenig für Sex. Fünf aber auch. So auf die Dauer. Die Zugezogenen und ihre Resthöfe und die Nachbarschaftshilfe sind die einzige Hoffnung.

Das Leben findet immer einen Weg, sagen die einen. Die anderen sagen: Mach die Augen zu, dann weißt du, was das Leben findet.

Frank schlurft unter die Dusche. Seine Hündin Cleo stößt mit dem Kopf gegen seine Beine. Eigentlich kann Frank froh sein: Sein Nachbar kümmert sich, wenn sich zu kümmern ist, und lässt ihn ansonsten in Ruhe. Das ist auf dem Land schon eine sehr tiefe Freundschaft. Ein anderer Nachbar hat einen Nachbarn, der hat Teile aus der trennenden Mauer rausgebrochen, in der Hoffnung, sie würden so Freunde werden. Muss man sich mal vorstellen: fast schon ein Freundschaftsexzess.

Frank öffnet die Fahrertür. Das Auto gibt ein bisschen nach, als er einsteigt. Er steigt wieder aus; die Scheiben sind völlig vereist.

Die Landschaft hinter dem Haus ist leer und flach. Die Leute sagen: «Wenn jemand samstags zu Besuch kommen will, siehste ihn schon freitags.» Die Bäume auf den Feldern stehen frei und ungeschützt, die Menschen haben kleine Seehunde aus Porzellan in den Fenstern, und die Seehunde tragen Kapitänsmützen, und auf den Kapitänsmützen steht «Moin». In der Nähe läuft die Ausstellung «Karl Kühne: Aquarelle vom Spargel».

Vor Franks Haus steht ein Schild, auf dem Schild steht: Martfeld, Landkreis Diepholz. Und in Klein: eine Stunde bis Bremen, eine bis Hamburg, bestimmt eine bis nach Hannover.

KAPITEL DREICleo

Neulich kam ein Reporter zu Frank, ein junger Typ, der schon merkwürdig krumm ging. Frank machte ein bisschen Kaffee und Smalltalk und sagte: «Cleos Rasse, die Cavalier King Charles Spaniel, ist bekannt dafür, dass die Tiere genauso schön wie dumm sind.» Frank lachte sehr, mit der Kaffeekanne in der Hand, der Reporter mit dem Notizbuch. So lange, bis fast der Kaffee aus der Kanne schwappte. Cleo lachte nicht. Was hätte sie lachen sollen, sie ist ja besonders schön.

In Franks Haus riecht es warm und weich, ein wenig süßlich, aber angenehm. Cleo hat schwarz-weißes Fell, lockig an den Ohren, braune Augen, braune Tupfer über den Augenbrauen, farblich alles gut aufeinander abgestimmt. Sie ist so groß wie ein Putzeimer, was bedeutet, dass es exakt eine Stelle am Sofa gibt, wo sie hochkommt, ohne abzurutschen. Durch das Fenster im Wohnzimmer sieht sie den Rettungswagen vom Hof rollen.

Acht Wochen vor Lissys Tod brachte man Cleo ins Haus. Lissy liebte Hunde. Ihr vorheriger Mann hatte sie mal überrumpelt und gefragt: «Kind oder Hund?» Lissy hatte überlegt. Kind wäre natürlich schön, nur nicht mit diesem Mann, also sagte sie: «Hund.» Der Hund sah dann aus wie eine der Länge nach aus der Pelle gedrückte Kalbsleberwurst mit Augen und Ohren, aber sie pflegte ihn wie ein Kind. Cleo kam nicht für Lissy. Cleo kam für Frank.

Frank hatte am Telefon von der Diagnose erfahren und sich gleich ins Auto gesetzt. Auf der Fahrt dachte er intensiv darüber nach, was er tun und wie er Lissy noch Hoffnung machen könnte, angesichts der Tatsache, dass die Ärzte jede Hoffnung aufgeben hatten: «Herr Wenzlow, der Krebs hat gestreut. Wir können jetzt nichts mehr tun.»

Er stellt sich vor, wie sie in ihrem Krankenbett sitzen würde: ein zerstörtes, wundervolles Wesen. Seine Lissy. Warum nicht jemand anders? Ein VW-Boss vielleicht oder ein in Südamerika versteckter Rentner-Nazi? Frank betrachtete die fröhlichen Leute auf der Straße und fand sich in düsteren Gedanken wieder; warum habt ihr kaum Sorgen und ich so viele? Als Frank das Krankenzimmer betrat, lächelte Lissy.

Eine Psychiaterin aus der Schweiz, die lange in den USA lebte, Elisabeth Kübler-Ross, hat 1969 ein Buch geschrieben: «On Death and Dying». Darin definierte sie die Phasen des Abschieds und der Trauer bei Sterbenden so: Nicht-wahrhaben-Wollen, Zorn, Verhandeln, Depression und Akzeptanz. Dafür bekam sie sehr viele Ehrendoktorwürden, und ihre Kritiker sagen, anschließend fing sie an, mit Geistern zu sprechen.

Mit diesen Phasen verhält es sich nicht ganz so einfach. Angehörige und Sterbende durchleben sie; aber es gibt kein festes Muster, die Phasen können die Reihenfolge ändern, manche bleiben aus oder wiederholen sich sogar. Viele schaffen es nicht bis zur Akzeptanz. Sterben ist kompliziert.

Dinge, die von Lissy übrig sind: Frank, Cleo, zwei Geschwister.

Über den Tod verhandelt man, indem man beispielsweise hofft, mehr Zeit zu bekommen, wenn man nur noch mehr Therapien macht oder zum Glauben findet. Lissy habe nicht verhandelt, sagt Frank. Mareike habe verhandelt. Lissys Schwester wollte alles ausprobieren und hat nächtelang recherchiert. Sie konnte das Ende nicht akzeptieren. Im Grunde bis heute nicht.

Lissy sei auch nicht voller Zorn gewesen. Sie habe versucht, alle zu trösten.

Frank war zornig.

Am Ende meinte er, wenn Lissy noch einen Tag länger leiden müsse, würde er seinen Erste-Hilfe-Koffer aufmachen und sie eigenhändig erlösen. Die Palliativmediziner kennen ein Wort, das heißt «Angehörigentropf»; Flüssigkeit und Nahrung könne den Patienten am Ende quälen. Aber weil die Familie alles versuchen und sich nicht trennen will, wird die Versorgung mit Flüssigkeit und Nahrung nicht eingestellt. Ab einem bestimmten Punkt sollten Menschen gehen können, meinen die Mediziner, und nicht bleiben müssen. In Trauer und Schmerz können wir sehr egoistisch sein.

Frank nahm Lissy mit nach Hause. Hospiz oder Pflegeheim schloss er aus. Lissy sollte bei ihm bleiben, also kamen tagsüber die Pfleger, und die Palliativmediziner brachten Schmerzmittel und Mittel gegen die Übelkeit. Frank hatte ein Spezialbett bestellt und es ins Wohnzimmer unter das Fenster gestellt. Ab und an rief die Krankenkasse an: «Hallo, hier die Krankenkasse, grüß dich, Frank! Wollten mal hören: wegen der Kosten. Geht es Lissy schon besser? Spontanheilung oder so. Nein? Könnte man sich das ein oder andere Gerät vielleicht sparen? Überleg mal: auch in deinem Interesse.» Als Frank ungehalten wurde, bat die Krankenkasse erst um Verständnis, dann um Bilder von Lissy im Bett, mit ihren Wunden. Man wolle nur sichergehen.

Cleo hat Lissy sagen hören: «Ich wünsche mir, dass du wieder jemanden findest. Ich würde sie gerne noch kennenlernen, Frank, aber wenn das nicht geht: Versprich mir, dass du nicht alleine bleibst. Dein Leben geht weiter.»

Kurz vor ihrem Tod sagte Lissy zu Franks Sohn: «Pass gut auf ihn auf, ja?»

Frank und Lissys Bruder standen gerade vor der Tür und rauchten, als die Nachricht von Lissys Tod kam. So wie jeder Tod anders ist, so ist auch jeder Abschied anders. Frank drückte seine Zigarre aus und ging hinein. Er sah Lissy im Bett liegen und öffnete das Fenster. Für die Seele, damit sie nicht zu lange auf die massiven dunklen Holzmöbel blicken müsse. Frank findet sie schön, aber sie türmen sich am hinteren Ende des Wohnzimmers auf wie die Eigernordwand nach einem Wettersturz. Lissys Bruder nahm die Axt und fragte: «Frank, der Strauch da, der soll doch weg, oder?» Als Frank nickte, hackte Olaf ihn wütend in tausend Stücke.

Dinge, die von Lissy übrig sind: Dekosteine und Sand, den man in Gläser schichtet. Harry Potter, siebenteilig.

Nach Lissys Tod durfte Cleo auf dem Beifahrersitz mitfahren. Zum Pier. Ein blau-weißes Schiff lag im Hafen vertäut, und im Wasser schwammen verträumt kleine Fische und Plastiktüten. Das Schiff legte ab, zog einen Schweif hinter sich her, an Bord war kein Mensch. Der Kapitän salutierte ein letztes Mal vor der Urne, dann wurde sie ins Meer gesenkt. Das war Lissys letzter Wunsch. Um ein Grab hätte man sich kümmern müssen, das wollte sie Frank nicht zumuten; vielleicht ging es ihr auch nur darum, ihm den Abschied zu erleichtern. Frank jedenfalls sagte, eines Tages werde er ihr auf diese Weise folgen.

Das mit dem Abschied hat dann überhaupt nicht geklappt.

Abendelang saß Frank, der früher ständig unterwegs gewesen war, in seinem Wohnzimmer. Und das Wohnzimmer ist, wie gesagt, nicht so einladend. Die Eigernordwand blickte stur und mitleidlos auf ihn herab, und um sich abzulenken, sah Frank DMAX. Männer, die mit dem Schrott anderer Leute Geld verdienten, Männer, die Auto fuhren, aber nur dort, wo keine Straßen mehr waren, und Lachse, die ihren Zuchtbecken entflohen, um in ihre Heimatgewässer zu schwimmen – und dafür mit letzter Kraft alle Hindernisse überwanden. Vielleicht war Frank Wenzlow also ein Lachs?

Der «Ambulance Service Nord», der Verein, den Frank für die Erste Hilfe und nach dem Abschied vom Roten Kreuz gegründet hatte, war sein Lebensmittelpunkt gewesen. Jetzt ging er kaum noch raus und verpasste die Clubabende. Sein Sohn machte sich Sorgen. Als ihn vor kurzem der Reporter besuchte, blieb er ein paar Stunden und schrieb dann: «Frank Wenzlow lässt seinen Blick abwesend durch das kleine Wohnzimmer in Martfeld schweifen, in dem er schon immer wohnt.»

Frank bekam daraufhin viele Anrufe aus der Nachbarschaft, ob es ihm immer noch so schlechtgehe. «Mensch, weißte Bescheid, Frank, kannst dich jederzeit melden.» Alle waren erschrocken, weil sie dachten, dem Wenzlow ginge es mittlerweile wieder besser: schlecht, ja, aber doch nicht so schlecht. Waren jetzt immerhin drei Jahre. Stichwort: pathologisch.

Nein, nein, beruhigte Frank die Leute. Ein Dorf muss beruhigt werden, sonst ist es zu aufgebracht. Sein Blick sei keinesfalls abwesend, höchstens sentimental, und nein, er wohne auch nicht im Wohnzimmer. Cleo wohnt im Wohnzimmer. Das dürfe man nicht verwechseln.

Dinge, die von Lissy übrig sind: ein handsigniertes Poster von «La Trisha», einem Latex- und Fetischmodel.

Frank kocht nicht mehr. Abends bringt er sich etwas vom Imbiss mit. Frank hat keine Lust mehr, den Garten zu machen.

Eines Abends, Wochen nach Lissys Tod, packte Frank einen Sack mit ihren Sachen und brachte ihn zum Altkleidercontainer. Nachts lag er wach und dachte nach und machte sich Vorwürfe: Ob er den Sack zurückholen sollte, ob er Lissy damit schon verraten hatte? Dabei hatte er nur versucht, einen Teil seiner Last abzuwerfen.

«Sterben ist für die Angehörigen am schlimmsten», sagt Frank immer. «Sie müssen mit dem Verlust weiterleben.»

In einem kleinen Ort in der englischen Grafschaft Wiltshire steht ein Grab mit der Inschrift: «Hier liegt Mary – die Frau von John Ford. Wir hoffen, ihre Seele ist beim Herrn, aber wenn sie dies Leben gegen die Hölle eingetauscht haben sollte, wäre das immer noch besser, als John Fords Frau zu sein.»

Auf einem Grab in Springdale, Ohio, kann man lesen: «Hier liegt Jane Smith, Frau von Thomas Smith, Marmorschleifer. Dieser Gedenkstein wurde von ihrem Ehemann zu ihrem Andenken und als Muster seiner Arbeit errichtet. Gedenksteine der gleichen Art 350 Dollar.»

Kommt also auf die Angehörigen an.

Der berühmteste Cavalier King Charles Spaniel war übrigens Dash. Er hat einen eigenen Grabstein. Die Inschrift darauf lautet: «Hier liegt Dash, der Lieblingsspaniel ihrer Majestät Königin Victoria. Seine Anhänglichkeit war ohne Eigennutz, seine Munterkeit ohne Arglist, seine Treue ohne Falschheit. Möchtest Du geliebt werden und betrauert sterben, so beherzige Dashs Beispiel.»

Und ja, das hätte man auch über Lissy schreiben können.

KAPITEL VIERBlumen

Eigentlich sollte es Blumen geben.

Werner wollte sie schenken. Im September. Zur diamantenen Hochzeit. Einen schönen, großen Strauß, einen, der mindestens eine Woche in der Vase steht, bis er welk wird, bis das Wasser anfängt zu stinken und die Blätter überallhin fallen und du sie aufsammeln musst. Überhaupt: Das Leben ist ein Garten. Eben noch blüht er prächtig, und du freust dich, eine Woche später liegt schon alles voller Laub. Jetzt ist Annegret quasi vorzeitig aus der Sache ausgestiegen.