Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Ronald Goffart beschreibt in »Lily« das Leben seiner Großmutter und ihrer Familie als typisches Beispiel dafür, was die große Politik mit den kleinen Leuten macht, die nur ihr Leben leben wollen und von den Herrschaftswechseln wie ein Spielball hin- und hergeworfen werden. Lily leidet unter den Folgen eines Nationalismus, den wir heute in Europa hoffentlich überwunden haben. Malmedy kam durch den Wiener Kongress im Jahre 1815 zum Königreich Preußen. Die »Preußische Wallonie« war gut 100 Jahre lang frankophoner Landesteil Preußens. Nach dem Ersten Weltkrieg, in dem Deutschland das neutrale Belgien (und Luxemburg) überfallen hatte, regelten die Pariser Vorortverträge, dass Eupen-Malmedy Belgien zugeschlagen wurde. 20 Jahre später marschierte die deutsche Wehrmacht unter Hitler wiederum trotz deren Neutralität in Belgien, Luxemburg und den Niederlanden ein. Eupen-Malmedy wurde ans Deutsche Reich angegliedert. 1945 brach dann Deutschland zusammen und die Verhältnisse in Malmedy kehrten sich wieder um. Was bei all diesen Umwälzungen mit den Menschen geschah, wie sie sich jeweils anpassten oder auflehnten, wird meist wenig beachtet. Genau das aber steht in Goffarts berührender Biografie im Mittelpunkt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 242

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

www.ronald-goffart.eu

Titel der französichen Originalausgabe: »Lily, une enfance à Malmédy pendant la seconde guerre mondiale«

Für die Originalausgabe:© Éditions Jourdan

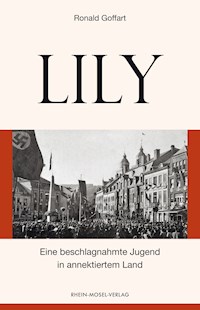

Für die deutschsprachige Ausgabe:© 2022RHEIN-MOSEL-VERLAGZell/MoselBrandenburg 17, D-56856 Zell/MoselTel 06542/5151 Fax 06542/61158Alle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-89801-932-3Ausstattung: Stefanie ThurKorrektorat: Melanie Oster-DaumTitelfoto: Marktplatz (heute Place Albert I.) Malmedy 1940Musée de la Vie Wallonne, Lüttich

Ronald Goffart

Aus dem Französischen von Hans Gregor Njemz

mit einem Vorwort von Professor Francis Balace (Universität Lüttich)

Lily

Eine beschlagnahmte Jugend in annektiertem Land

Rhein-Mosel-Verlag

Einführung

Ein Leben auf Abwegen, abseits des womöglich glücklichen Pfades, den es hätte nehmen können, hätte ihm nicht die große Geschichte den Weg versperrt – das ist der unglaubliche und verstörende Lebensweg, den dieser Bericht anhand der Erinnerungen einer Großmutter nacherzählen möchte.

Wie all unsere Erinnerungen waren natürlich auch die Lilys der Zeit ausgesetzt. Der Filter des Gedächtnisses ist am Werk gewesen. Erinnerungsfetzen wurden ausgelöscht, aber viele andere haben sich für immer eingeprägt, eingebrannt in Gemüt und Geist.

Ein Buch wollte geschrieben, das Puzzle zusammengesetzt werden, um davon zu erzählen.

Ersteres formte sich aus Gesprächen auf einer Parkbank oder im Straßencafé, neben einem Sessel oder auch am Telefon, wenn Unklarheiten zu beseitigen waren. Die Ereignisse, viele Jahre lang verschwiegen oder von anderen überlagert, lebten wieder auf. Zwischen zwei Tränen, zwischen zwei wehmütigen Seufzern.

Auch zwischen zwei Zweifeln, denn der zweite zwang dazu, anderswo nach den fehlenden Bruchstücken zu suchen oder sie gar ganz neu zu entwerfen. Und dann die bereits vorliegenden neu mit den historischen Fakten in Einklang zu bringen.

Die Zeilen sollten dabei einem möglichst authentischen Erzählfaden folgen und so weit wie möglich Lilys Geschichte und die allgemeine Geschichte respektieren.

Ohne mich als Historiker betätigen zu wollen, habe ich also versucht, ihre Erinnerungen zu berichten, sie aber auch möglichst getreu zu vervollständigen und in den historischen Kontext jener turbulenten Zeit einzufügen. Im Mai 1940 kehrte eine malerische ostbelgische Kleinstadt ins Reich zurück. Ihre Einwohner wurden wieder Deutsche, um nur vier Jahre später erneut zu Belgien zu gehören, das sie nach dem Vertrag von Versailles vereinnahmt hatte.

Dies ging nicht spurlos an Lily vorüber, ebensowenig an ihrer Familie und denen vieler namenloser anderer. Grund genug für eine Erzählung, die das gewohnte Schema verlässt und eine Absicht verfolgen soll. Ein Stück Leben, ein Schicksal unter vielen anderen erzählen: das meiner Großmutter. Auch das meines Großvaters und all jener in ihrem Umfeld, die von den Wogen der Geschichte herumgewirbelt und manchmal fortgerissen wurden. Weil sie sich auflehnten oder nicht, ihre Pflicht erfüllten oder nicht. Doch in wessen Augen?

Die trüben Tage, die ihre Heimat damals erlebte, wären Anlass, einige Punkte zu erhellen, was die nationale Zugehörigkeit eines Einwohners angeht, damit diese Debatte nicht auf ein regionales Problem beschränkt bleibt. Immer wieder erinnert uns ja das Tagesgeschehen daran, wie leicht eine simple Grenzfrage ganze Familien auseinanderreißen konnte – und immer noch kann. Denn es handelte sich hier weder um Deportationen noch Heldentaten. Sondern lediglich um einfache Menschen, deren Leben zusammenbrach, weil sie Worte einer anderen Sprache gebrauchten.

Das sollte uns zu denken geben und zu der Einsicht verhelfen, dass allein tiefe Empathie und menschliches Empfinden für den anderen jegliche Form von Grenzen verschwinden lassen und unsere Menschheit sowie unsere Empathie für uns selbst verbessern können.

R. Goffart

En hommage à mon professeur d’Histoire, monsieur Jacques Janssen.

Vorwort

Es ist ein Paradox: Je weiter der Zweite Weltkrieg zeitlich zurückliegt, desto mehr wird im Diskurs darauf verwiesen, wie die angemessene Erinnerung an ihn auszusehen habe, obwohl die Zeitgenossen des Geschehens, die ja strenggenommen als einzige eine echte Erinnerung daran haben können und nicht eine vorgefertigte oder geschönte Version, nach und nach von uns gehen. Glücklicherweise existiert noch eine andere Erinnerung, in den Familien nämlich, die oft allein mündlich überliefert wird und die Kluft der Generationen mit hoher Wahrhaftigkeit zu überbrücken vermag. Gewiss, die Devise des Historikers, »sine ira et studio« (ohne Zorn und Parteinahme), könnte dabei verletzt werden durch das Bedürfnis, sich zu rechtfertigen und seinen Angehörigen das Bild einer rekonstruierten Vergangenheit weiterzugeben, um heutigen Moden oder Fragestellungen zu genügen, oder aus dem Wunsch nach Apologie oder aus gärendem Groll. Oftmals jedoch besteht diese Gefahr bei der mündlichen Familienüberlieferung gar nicht, weil der Erzählende undeutlich weiß, dass er sich an ihm Nahestehende richtet, bei denen er darauf vertrauen darf, dass das Erzählte den »familiären Kreis« nicht verlassen wird.

Im Laufe meiner vierzigjährigen Tätigkeit in der wissenschaftlichen Ausbildung künftiger Historiker an der Universität Lüttich fand ich eine von mir vorgefühlte Tatsache bestätigt: In vielen Fällen ist der beste Geschichtslehrer der eigene Großvater (oder hier die eigene Großmutter). Während die Eltern von Alltag und Beruf vereinnahmt werden, haben die Großeltern mehr Zeit für ihre Enkelkinder und sind Zeugen einer Vergangenheit, die neugierig macht, weil sie fern ist und Wirklichkeiten, Fakten und Meinungen heraufbeschwört, die im eigenen Umfeld nicht vorkommen. Das ist auch der Grund, warum Ronald Goffart ausdrücklich zu beglückwünschen ist, denn er hat die Erzählungen seiner Großmutter Lily über eine Reihe von Dramen festgehalten, die einer Malmedyer Familie mit allerlei anderen Erfahrungen widerfahren sind, als sie, zwischen den kriegsbedingt wechselnden Nationalitäten hin und her geworfen, versuchte, die aufeinanderfolgenden Entscheidungen des neuen, zunehmend unterdrückerischen Regimes zu überstehen, um dann mit Wiederherstellung des Friedens auf ein anderes Unverständnis und andere grundlose Verdächtigungen zu stoßen. Diese »kleine Geschichte in der großen« wird durch zahlreiche Anmerkungen erläutert, durch die man den institutionellen Rahmen und den chronologischen Kontext besser versteht, innerhalb dessen die Menschen vor allem ihrer Heimaterde verhaftet waren, als sie, während die Schlacht um Belgien in vollem Gange war, per Führererlass ans Reich angeschlossen wurden. Waren sie nun, wie vor 1920, vollberechtigte deutsche Staatsangehörige (mit allen diesem Status innewohnenden schweren Verpflichtungen), oder nur Deutsche auf Widerruf wie die Einwohner der zehn zwangsweise annektierten Gemeinden Altbelgiens? Für die nationalsozialistischen Behörden war diese Unterscheidung unerheblich: Die neuen Machthaber, die oft aus dem Innern des Reichs kamen, betrachteten die Ortsansässigen nur als Beutegermanen …

Kurz, dieses ergreifende, aufrichtige und sorgfältig geschriebene Buch ist eine echte Quelle für diejenigen, die Malmedys Vergangenheit kennenlernen und vor allen Dingen verstehen wollen.

Francis BALACE

Ordentlicher Honorarprofessor, Universität Lüttich

Für Lise und Clément

– 0 –

Sie war gerade dreizehn Jahre alt geworden.

Noch nicht junges Mädchen, nicht mehr ganz Kind. Vor vier Wochen hatte sie Geburtstag gefeiert, ohne Prunk und ohne Tusch, aber mit überschwänglich zugewandten Eltern. In der Unschuld jenes Alters, in dem alle Möglichkeiten zum Greifen nah sind, jedoch allzu bald am Galgen des Schicksals baumeln sollten!

Auf den Schultern ihres geliebten Vaters sitzend, sah sie heute zu, wie unter der warmen Maisonne die Soldaten vorrückten, mit ihrem eher lässigen Gang.

Sie zogen an ihrem Haus vorbei, beladen mit der gesamten Ausrüstung, den Helm leicht schräg, sofern sie ihn nicht einfach am Koppelgurt befestigt hatten.

Denn damals zog – entgegen der landläufigen Meinung – ein Großteil der deutschen Armee zu Fuß in den Krieg, ihre treuen Gäule im Gefolge. So war der Durchschnittssoldat mit Patronentaschen, Bajonett, Feldspaten und Brotbeutel behängt und trennte sich weder von seiner groben Decke, noch von dem unvermeidlichen Erbstück der Schützengräben des Jahres 14: seiner Gasmaske. So herausgeputzt, den Karabiner Mauser 98 über der Schulter, brachen dutzende junger Infanteristen auf. Unbeschwerten Gemüts zog es sie in einen Krieg, den sie zwar für ebenso unbeschwert hielten, doch auf den sie vielleicht gern verzichtet hätten1 …

Auf ihrem Ausguck befand sich Lily wahrscheinlich nicht ganz auf derselben Höhe wie der berittene Offizier vor jedem Trupp. Was sie allerdings nicht daran hinderte, ein Meer lächelnder Gesichter zu erspähen. Keines verriet Entsetzen, sondern allenfalls das Bewusstsein, wo jene hingehen und was sie dort tun würden.

Denn da waren leider die staubbedeckten Knobelbecher, ebendieselben, deren Nägel auf dem Pflaster des Petit Vinâve dröhnten, so dass der Bürgersteig vor dem Geschäft erzitterte. Und das war eher beunruhigend!

Wessen Vorstellungskraft hätte damals erraten können, wie sehr ihr nicht endenwollender Vorbeimarsch alles ins Wanken bringen würde? Lilys jedenfalls nicht. In diesem Augenblick klammerten sich ihre Hände an die des Vaters, die ihr Sicherheit gaben. Die stärker waren als alles. Liebevoller als alles sonst.

Sie wusste nicht, dass ihr Leben und die Welt in die Hölle hinabstürzten, eine Hölle, wie nur die Menschen sie erfinden können!

– 1 –

»Wo ist Mama denn geblieben?«2

Ja, wo war sie geblieben, Elisabeth, dass sie sich nicht zu ihnen auf den Bürgersteig gesellte? Lilys Beunruhigung über die Abwesenheit ihrer Mutter war allerdings nur der Vorwand, um sich der Anwesenheit ihres Vaters zu versichern. Ihre Größe und ihr Gewicht hatten dessen Rücken kapitulieren lassen, und dann hatte sie sich ganz nach vorn gezwängt.

Die Antwort ließ auf sich warten. August wollte zuerst den Arm um seine Nutsch legen, als letzte Schutzhülle für die Unschuld seiner Jüngsten. Der Älteste blieb zurückhaltend. Blieb im Hintergrund, wie es seine Art war, jedoch verdutzt über die Kraftentfaltung, der er von der erhöhten Ladenschwelle aus zusah.

»In der Küche. Sie scheint uns allein zu lassen.«

In der Tat. Ihre Mutter blieb dieser Art der Unterhaltung fern. Eine schlichte Frau, die sich nur um schlichte Dinge und vor allem um niemanden bekümmerte. Jedenfalls nicht, um schlecht von ihm zu reden oder ihn zu kritisieren. Sie trug einen tiefen Glauben vor sich her, mit allen dazugehörenden Merkzeichen und Schutzwällen, manchmal sogar Scheuklappen.

Mit ihren siebenundvierzig Lenzen hatte sie die Lage bereits erfasst, als der Rundfunk den Ausbruch des Krieges verkündete. Wieder einmal musste man sich auf Entbehrungen gefasst machen!

Doch zum ersten Mal würde nicht nur sie davon betroffen sein. Mittlerweile waren zwei Kinder zur Welt gekommen, Lily und ihr Bruder Joseph. Wie sollte man sie schützen? Wie dafür sorgen, dass sie normal aufwuchsen, trotz der Ereignisse? Wie ihnen zu verstehen geben, dass diese vorbeimarschierenden Männer nichts anderes waren als Unglücksboten?

Wiederum kam ihr Glaube ihr zuhilfe. »Unser Herrgott wird uns schon helfen«, wiederholte sie des Abends, als ihr Mann die Beunruhigung teilte. Beim Essen ritzte die Klinge ihres großen Messers ein unvergängliches Kreuzeszeichen in die Rinde des Brotes, ehe sie es in Scheiben schnitt; denn auf ihren Herrgott konnte sie sich immer verlassen.

War er nicht auch schon in der Mangelzeit nach dem Ersten Weltkrieg in Anspruch genommen worden, als sie Tag für Tag in der Umgebung ihres Dorfes Schmithof über Land ging, um auf ihre Weise zu schmuggeln? Denn die Familie brauchte schließlich etwas zu essen. Es war ihr damals recht und schlecht gelungen, auf den Bauernhöfen einige Dienste oder Strickarbeiten gegen Eier oder Milch zu tauschen und so etwas heim zu bringen, um die hungrigen Mäuler zu stopfen: das ihres Vaters, eines Waldhüters, der dem Trunk sehr zugetan war, und das ihrer Mutter, einer Hausfrau, die mit ihren zehn Fingern so geschickt war wie kaum jemand sonst. Dieser Gabe wegen hatte sie übrigens den ersten Krieg in einer Fabrik zugebracht, in der Uniformen für die Soldaten des Kaisers3 hergestellt wurden.

Die Zeiten waren also nicht immer rosig gewesen für Elisabeth. Doch sie hatte sogar den Zug genommen, um in noch größerer Entfernung die begehrten Lebensmittel aufzutreiben. Selbst die neue Grenze überschritt sie dabei, denn seit 1919 gehörte die Region Eupen-Malmedy infolge des bekannten Versailler Vertrages4 zu Belgien.

Auf diese Weise kreuzte sich eines Tages auf einem Bahnsteig ihr Weg mit dem eines höflichen und lustigen jungen Mannes. Er war auf dem Heimweg nach Malmedy, wo er als Angestellter bei der Eisenbahn arbeitete. Sie gefielen einander auf Anhieb, doch die Heirat würde auf sich warten lassen, weil Elisabeth ihre Mutter nicht mit einem Säufer allein lassen wollte. Am 21. April 1923, endlich, wurde Fräulein Hansen dann Frau Pierry und überquerte endgültig die Eifel, um sich am Rande der Ardennen in einer kleinen Stadt niederzulassen, die sie im Laufe ihrer Stelldicheins kennengelernt hatte wie ihre Westentasche.

Da also diese Soldaten höchstens ihre allerschmerzhaftesten Erinnerungen hervorkramen konnten, interessierten sie sie kaum. Auch wenn sie die Schaufenster des Spielzeugladens erzittern ließen.

Das Gerücht hatte gleichwohl auch ihr Ohr erreicht. Andere Uniformen waren vom Venn herabgekommen und zogen durch das Tal von Bévercé in die Stadt ein.

Diese hier kamen von Baugnez herunter.

Fast fünf Jahre später würden andere Soldaten in der Kälte und dem dichten Nebel einer abscheulichen Schlacht versuchen, denselben Weg zu nehmen. Die befreite Stadt würde sie nicht vorüberziehen sehen.

Diese Revanchisten würden jedoch gar soweit gehen, GI-Uniformen überzustreifen und einen weißen Stern auf ihre Ausrüstung zu malen. Es würde nichts helfen. Ihre Spezialeinheit würde daran scheitern, Malmedy in die Zange zu nehmen. SS-Obersturmbannführer Skorzeny würde auf den Widerstand der – diesmal echten – Amerikaner stoßen, die sich an den Eingängen der Stadt wieder organisiert hatten, nachdem der andere SS-Obersturmbannführer Peiper und seine Leute es einige Tage eher vorgezogen hatten, sie zu umgehen und an den Hängen des Tales das wohlbekannte düstere Andenken zu hinterlassen.5

Doch jetzt, im Frühjahr 1940, hatte der Krieg noch nicht vom Blut der Metzelei geleckt. Alles vollzog sich in einer gewissen Sorglosigkeit. Begeisterter Frohsinn schien gar einige Gaffer zu packen, die extra auf die Straße hinuntergegangen waren, um den Vorbeimarsch zu feiern. Lily stutzte. Ihr Land, Belgien, hatte eigene Soldaten, doch die glänzten durch Abwesenheit, und das schien jene Anhänger nicht zu stören.

Welch merkwürdiges Schauspiel, als einige von ihnen einem Uniformierten um den Hals fielen oder den Ankömmlingen Blumen oder Biergläser darbrachten! Hier und dort tauchten gar schwarz-weiß-rote Fähnchen mit jenem primitiven Kreuz auf, das ihr so aggressiv vorkam. Sie hatte sie schon hinter Vorhang- oder Türspalten erspäht. Heute prangten sie alle ganz offen, am helllichten Tag.

Wer war es, der sie so reckte? Die Leute von der Partei, ganz ohne Zweifel. Mitglieder der Heimattreuen Front6, die schon trunken waren von der Naziideologie. Diese Rasenden der ersten Stunde fantasierten seit Jahren ihren »Anschluss«7 herbei. Heute würde Hitler ihn ihnen bringen, ganz sicher. Malmedy würde heimkehren ins Reich, wieder deutsch werden. Für tausend Jahre sicherlich.

Was mochten sie empfinden, Kinder wie Lily und Joseph, die von der stillen Vergangenheit und einer unvorstellbaren Zukunft nichts wussten?

Kein Zweifel, ihre Augen leuchteten trotz alledem, so wie die aller Kinder, die sie aufsperren, wenn eine Uniform vorbeikommt, gleich welcher Farbe oder Form. Lily hatte vielleicht eine unbestimmte Unruhe im Herzen. Normalerweise bedeckte kein Feldgrau die Straßen, schon gar nicht im Mai.

Im Frühling ergrünen die umliegenden Wälder lieber in allen Farbtönen, und die Feldwege der Umgebung sind von ebenso unscheinbaren wie leuchtenden Blumen gesäumt. Trug dieser ganze griesgrämig-graue Strom nicht den Keim einer noch makabreren Traurigkeit in sich? Wenn die an den Röcken tanzenden Waffen anfangen würden, den Tod zu bringen?

Doch das Grauen sollte erst noch kommen …

– 2 –

In die kleine Küche hinter dem Ladengeschäft zurückgekehrt, brachte August seine Zärtlichkeit deutlicher zum Ausdruck als sonst. Er umarmte Elisabeth wie lange nicht mehr. Sie ließ von ihrem zur Schau gestellten geschäftigen Tun ab und legte den Rockschoß, an dem sie Knöpfe annähte, fort.

»Sind sie alle vorbei?«

»Ich glaube, du wirst noch viele von ihnen zu sehen bekommen.«

Ein gequältes Lächeln verzerrte den Zahnbürstenbart bei der Antwort, die das Offensichtliche unterstrich. Tagelang sollten Soldaten aus dem Reich vorbeimarschieren. Einige würden sich in der Stadt festsetzen. In Lilys Schule war übrigens schon ein Lazarett eingerichtet worden.

Beim Mitteilen dieser letzten Neuigkeit trat einer der gewohnten Hustenanfälle ein. August musste sich abwenden und ein Taschentuch vor den Mund halten. Elisabeth ging wieder an ihre Handarbeit.

»Lass uns hoffen, dass wir uns immer deine Medikamente beschaffen können.«

»Wenn es sein muss, holen wir sie aus Köln.«

»Und diejenigen von der Front? Hast du sie gesehen?«

»Sprich nicht davon. Einige vom Kriegerverein haben heute sogar ihre Veteranentracht hervorgeholt!«

Die Bitterkeit trat zutage. Anders als diese Sympathisanten hatte August nicht vor, diesen Tag zu feiern. Natürlich gab es ihm einen Stich. Der Anblick dieser Truppen hatte das Bild der See und der Ozeane aus der Erinnerung aufstehen lassen. Er selbst war im Weltkrieg Matrose gewesen. Er hatte demselben Land gedient damals, als noch eine andere Flagge am Mast gehisst wurde.

Für einen Augenblick sprang die Zeitreisemaschine in seinem Kopf an. Voller Dankbarkeit. Nur einen Steinwurf von hier entfernt hätte der Soldat Pierry damals den Eid auf ein anderes Vaterland schwören müssen. Der Vorteil hatte sich indes als recht pragmatisch erwiesen. Als heilsbringend sogar. Der Zufall, auf preußischem Gebiet geboren zu werden, hatte ihm zweifelsohne erlaubt, dem wenig ruhmvollen Tod am Grunde eines abstoßenden Schützengrabens zu entrinnen. Die Marine – davon war er überzeugt – blieb eine rettende Waffe, und an Bord der frisch bewaffneten Helgoland hätte ihm nichts geschehen können. Seiner Majestät Schiff 8 würde unbesiegbar bleiben, das wusste er. Solch ein Kreuzer sinkt niemals. Beweis: die Skagerrakschlacht, bei der er und seine rund tausend Kameraden unter den Beschuss der Engländer geraten waren, ohne je auch nur beunruhigt zu sein. Von den zwanzigtausend bei den Gefechten abgefeuerten Granaten hatte eine einzige ihr Schiff getroffen.

Auch andere seiner Mitbürger hatten für den Kaiser gekämpft. So hatte auch der gegenwärtige Bürgermeister Joseph Werson in der Kriegsmarine gedient. Was ihn nicht daran hinderte, Krieg gegen die Nazihandlanger zu führen, als er an der Spitze der Kommune stand.9 Denn ja, nach der Niederlage, nach der Rückkehr zu Belgien, gaben manche Malmedyer nichts mehr auf feine Unterschiede. Man traf immer noch überzeugte Belgienfreunde, aber auch verbohrte Versaillesgegner.

Wenn er an dem Café vorüberging, das ihnen als Hauptquartier diente, hörte August sie mitunter brüllen, mit emporgerecktem Arm, und aus Leibeskräften Ideen herausschleudern, von deren Tragweite sie nichts ahnten. »Fanatiker«, dachte er beunruhigt, mit bedrückter Miene. Gefährliche Ahnungslose, bei denen er sich nicht einreihen mochte, obgleich ihn tiefe Empfindungen an seine deutschen Wurzeln banden.

Jetzt, da ihr Traum Gestalt annahm, würde man noch mehr darauf bedacht sein müssen, diesen Vasallen nicht zu widersprechen, die noch extremistischer waren als ihr Lehnsherr. Wer weiß, was sie sich in Zukunft noch vorknöpfen mochten!

Ohne diese Auswüchse gutzuheißen, konnte seine Frau sie doch etwas besser verstehen. Zwar war sie in demselben Land geboren wie diese Heimgekehrten, aber nicht wie sie von ihm losgerissen worden. Sie hatte es sich selbst ausgesucht, hier herzuziehen, in eine neue Heimat, die einmal Teil ihres Landes gewesen war. Jene aber waren nicht gefragt worden, ob sie praktizierende Belgier hatten werden wollen!

Innerlich jedoch war Elisabeth zerrissen, denn da waren nicht nur ehemalige Preußen, die wieder Deutsche zu werden hatten. Das Schlimmste stand für diejenigen zu befürchten, die, als durch und durch französischsprachige Wallonen, sie dennoch stets akzeptiert hatten, auch wenn sie ihre Sprache nicht beherrschte und ihre Kultur nicht denselben Ursprung hatte. Ein einziger hatte verärgert kehrtgemacht in ihrem Laden. Sie hatte nie begriffen, dass er einen Flohkamm verlangte, den sie im übrigen gar nicht führte!

So sah sie denn traurig zu, wie seit einigen Tagen schon mehrere dieser Belgier fortgingen, die schon Belgier gewesen waren, noch bevor es Belgien gab. Aus Furcht vor einer gewaltsamen Assimilierung an ein finsteres Regime hatten sie nicht gezögert, die Stadt und alles hinter sich zu lassen.

Ohne zu verstehen, was ihre Eltern so zu quälen vermochte, spürte Lily gleichwohl, dass etwas Schlimmes vor sich ging. Sie versuchte es zu durchschauen, indem sie ihren Vater ausfragte, doch der ehemalige Matrose konnte sich auch nicht erklären, wieso diese Soldaten, die nun ihrerseits gegen Engländer und Franzosen zogen, sein neues Heimatland durchqueren mussten. Manu militari. Mit den entsprechenden Folgen für ganze Familien, die bis dato friedlich dahingelebt hatten. Wie seine.

Die Befehle waren allerdings eindeutig, die Argumente sonnenklar. Belgien würde weniger Widerstand leisten als die Maginotlinie und Truppen aufbieten, die noch weniger kriegserprobt waren als die polnischen. Vorwärts! Man brauchte nur hindurchzustoßen!

Vergessen der unehrenhafte Einmarsch in Österreich zwei Jahre zuvor, als eine Motorpanne der anderen folgte und Hitlers forscher Armee, angeblich als Verstärkung zur Rettung Österreichs herbeigerufen, eine schallende Ohrfeige beibrachte. Auf belgischem Boden rollten die Panzer jetzt fahrtüchtig voran. Die Truppen klärten wendig auf und erwiderten die französisch-britische Kriegserklärung. Der Blitzkrieg10 konnte beginnen!

Zumal fehlender Widerstand den Eifer beflügeln und die ersten Schritte auf erobertem Gebiet erleichtern würde. Die Berliner germanische Expansionspolitik erntete nun, was sie jahrelang im Kreis Eupen-Malmedy in einer »gründlichen Tarnung«11 gesät hatte.

Hier waren keine Stukas12 vonnöten, um im Sturzflug eine aufgelöste Zivilbevölkerung zu bombardieren, damit sie begriff, wer die neuen Herren seien. Hier hatte die Propaganda alles darangesetzt, denn: »Deutsches Blut drängt zu deutschem Blut.«13 Dies hatte unter anderem dutzende Wehrdienstpflichtige der belgischen Armee dazu bewogen, zu desertieren. Jenseits der Grenze verstärkten sie dann die Reihen des Bau-Lehr-Regiments 80014. Mit dem Gelände vertraut, waren diese Brandenburger darauf vorbereitet, den deutschen Truppen an diesem 10. Mai voranzugehen. Mission: Die Sabotage strategisch wichtiger Punkte durch Soldaten des Königreichs verhindern. Seit dem Morgengrauen hatten sie so für den Erhalt einer Brücke in der Nähe von Bütgenbach gesorgt.

Die belgische Armee hatte vor, diese Brücke wie so viele andere zu sprengen. Mit cyclistes-frontière wahrscheinlich. Ach, Grenztruppen zu Fahrrad – Surrealismus auf Belgisch! Deren fünfte Kompanie – die Kompanie von Malmedy – war mit einigen Karabinerschützen (ebenfalls zu Rad) in der unteren Stadt kaserniert, an der Rue du 2ème Cycliste (Straße des zweiten Radfahrregiments), die durch eine Ironie des Schicksals nach dem Krieg den Namen Rue des Alliés (Straße der Alliierten) erhielt. Jede Zeit verleugnet ihre Helden, um neue zu ehren!

Doch seit Anfang März war die Kaserne verwaist. Gehalten, sich auf Stellungen im Landesinneren – in womöglich belgischere Lande – zurückzuziehen, ließen diese Soldaten ein Gebiet im Stich, das schon zu wenig verteidigt worden war, nachdem es zum Königreich gehörte.15 Lediglich einige wachsame Wächter waren noch als »Alarmposten« nahe der Grenze zu Deutschland stationiert.

Frühmorgens hatte Lily übrigens drei oder vier dieser Radfahrer vorbeikommen sehen, über den Lenker gebeugt und wie wahnsinnig in die Pedale tretend, im Gefolge des Geistlichen Peters auf seinem Moped, der die lange Liste seiner heldenhaften Widerstandsakte16 damit begann, sie einem schnellen Ausweg zuzuführen, der den besten Gebrigsgraten ebenbürtig war: dem Thier de Liège! Dank dem verwegenen Priester würden die versprengten Soldaten so noch Gelegenheit bekommen, ihren Auftrag zu erfüllen.

Kaum spektakulär, doch damals von entscheidender Bedeutung, bestand dieser darin, die hinteren Linien zu warnen und diejenigen zu stören, die das Land bedrohten. Niemals hätten ihre Drahtesel, siebzehn Kilo schwer (immerhin …), sich einem Zwanzig-Tonnen-Panzer entgegenstellen können. Übrigens sollten während der Schlacht um Belgien lediglich die Ardenner Jäger an der Spitze des Kampfes bleiben und den Vormarsch der 1. Panzerdivision nennenswert aufhalten. Frankreich, das erschöpfte Nachbarland, würde nicht verfehlen, ihnen seine Dankbarkeit für diesen Aufschub zu erweisen. Doch Schnelligkeit, Abstimmung und Kommunikation deutscherseits machten jede Hoffnung auf französischer und belgischer Seite zunichte.

Beim deutschen Angriff 1914 hatte man den Kavalleristen Fonck als erstes Opfer ausfindig gemacht – wer würde diesmal den Namen des ersten gefallenen Soldaten in Belgien nennen können? Es war alles so schnell gegangen. Zu schnell.

So schnell, wie Hitler sich auch im Stadtzentrum einrichten würde!

– 3 –

»I vèyèt les bièsses.«17

Das Vorgehen war schockierend. Adolf machte sich mitten in der Stadt breit!

»I sont duv’ni sots! Wice va-t-on?« (»Sie sind verrückt geworden. Wo kommen wir hin?«)

Als sie eines Tages aus der Schule kam, hatte Lily diese Bemerkungen aufgebrachter Passanten aufgeschnappt. Genau wie jene staunte auch sie über das seltsame Treiben einiger Soldaten der Kommandantur. Diese machten mit ihrem Kübelwagen18 im Stadtzentrum die Runde und hielten gutgelaunt an den vier Ecken des Platzes.

Dort holten sie flugs ihre Leiter hervor und lehnten sie an die Hauswand mit der Inschrift »Place du Marché«. Kaum abgeschraubt oder einfach mit Meißelhieben entfernt, wurde das Emailschild durch ein neues, einsprachiges germanisches ersetzt. So wurde der Platz im Herzen von Malmedy, demselben Malmedy, das seine Straßennamen viel später als eine der ersten Städte in Belgien zusätzlich auch auf Wallonisch ausschildern sollte, umbenannt in Adolf-Hitler-Platz.

Allerdings waren die Männer nicht eifrig genug, um auch den preußischen Adler wieder auf den Malmedyer Obelisken zu setzen – obwohl doch dieses teutonische Sinnbild dort oben den Platz beherrscht hatte, seit der Bürgermeister Delvaux sich in einem quasi rebellischen Akt geweigert hatte, ihn auf dem Rathaus anbringen zu lassen. Ohne die damalige preußische Obrigkeit zu kränken, hatte er ihn seinerzeit aus dem Blickfeld hoch auf ein Denkmal verbannt, das dann die Zeitläufe ungerührt mitmachte.

Dieses zeitlose Symbol Deutschlands hatte Lily nie kennengelernt. Sieben Jahre bevor sie geboren wurde, hatte man den stolzen Raubvogel von seinem Sockel gestoßen, um Malmedys Rückkehr zu Belgien sichtbaren Ausdruck zu verleihen.

Zuzuschauen, wie die Namen ihrer Straßen und Plätze germanisiert wurden, tat den Landeskindern in der Seele weh. Der Geistliche Bastin, ein erbitterter Gegner der antiklerikalen Politik Bismarcks und der Germanisierung des Schulwesens, hätte sich in seinem noch frischen Grabe umgedreht! Ausgerechnet die Preußen, die seine »Belgophilie« nicht ertrugen und ihn deswegen gebeten hatten, in das Königreich zurückzukehren, als er sich schon 1909 für die französische Kultur einsetzte; die ihn fünf Jahre später, kaum dass der Erste Weltkrieg ausbrach, gar festnehmen ließen – diese Preußen triumphierten heute. Es war soweit. Seit dem 18. Mai gehörte Malmedy per Erlass wieder zu Deutschland!

Die Mitglieder der Heimattreuen Front frohlockten. Ihre Treue zum deutschen Mutterland wurde ihnen endlich vergolten. Die Dinge wurden wieder zurechtgerückt in einer Region, die erst preußisch geworden war, nachdem die Sieger über Napoleon 1815 die Landkarte Europas neu gezeichnet hatten. Nur dem Diktat von Versailles gut hundert Jahre später war es gelungen, sie dem ruhmvollen Reich zu entreißen und Belgien einzuverleiben. Und auch das nur infolge einer verzerrten19 Volksbefragung! Endlich würde Hitler die schmachvolle Spur dieser Grenzen wegwischen.

In weiten Teilen der Stadt machten sich nun also Hermann-Göring-Straßen breit. Die Umbenennung sollte zeigen, dass die neue Obrigkeit ausradieren wollte, was in zwanzig Jahren der Zugehörigkeit zu Belgien mühsam erreicht worden war.

Auch für Lily änderte sich manches. Zunächst in der Schule. In der ehemaligen Ruelle des Capucins hatten die Deutschen nicht das Ende der Sommerferien abgewartet, um ihre Richtlinien einzuführen.

Kein Kruzifix mehr im Klassenzimmer! Das Porträt eines Schnurrbartträgers ersetzte das des Herrschers, und begonnen wurde der Unterricht nicht mehr mit einem Vaterunser, sondern mit »Heil Hitler!«, wie es sich gehörte! So lautete die neue Regel. Mit hochgerecktem Arm, ohne das leiseste Zögern. Überall Hakenkreuze, überall Rot, Weiß und Schwarz.

Und überall Deutsch. Es wurde scharf zwischen Romanisch und Germanisch geschieden. Letzteres wurde verpflichtend und allesbeherrschend. Sogar in der Schule. Vor allem dort. Zwar blieben der Französischunterricht und wurde auch in dieser Sprache erteilt, doch Lily wusste: Wer außerhalb des Unterrichts beim Französischsprechen ertappt wurde, ging ein großes Risiko ein, sowohl auf dem Schulhof als auch auf der Straße. Ein hinreichend klarer Slogan erinnerte daran: »Ein Volk, ein Reich, ein Führer!« Und das beinhaltete auch eine Sprache – eine einzige.

Dabei wurde ignoriert, dass Malmedy seit jeher die Germanisierung seiner Kultur bekämpft hatte. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde bereits ein »Casino littéraire« (Literarisches Casino) ins Leben gerufen, um die lateinischen Wurzeln zu verteidigen. Damals wurde diese Unternehmung vom ersten preußischen Landrat unterstützt, während die Nazis alles daransetzen würden, sie gegen 1942 zum Schweigen zu bringen.

Bei seinem Besuch 1853 hatte der preußische König Friedrich Wilhelm IV. selbst bekannt, er sei stolz darauf, »ein kleines Land, wo man Französisch spricht« zu besitzen. Bismarck war dann pragmatischer als der »Romantiker auf dem Thron«. Um die Nation zu einen, versuchte er die deutsche Sprache vorzuschreiben. Worauf Malmedy 1897 mit der Gründung des »Club Wallon« (Wallonischer Club) reagierte, der bis heute existiert und seinen unverzichtbaren kulturellen Kampf fortführt.

Französischsprechen verboten? Das soll uns nicht kümmern, nos djâs’rans l’walon!(»Dann sprechen wir eben Wallonisch!«) Sogar während der Messe. Der Geistliche Pietkain musste dafür bezahlen. Er wurde, wie sein Mitbruder 1914, verhaftet und erlitt für den von ihm bekundeten prowallonischen Militantismus brutale Misshandlungen. Als Dritter folgte ihnen 1940 der Geistliche Bixhain nach. Als er im Nachbarort Burnenville die Messe auf Deutsch lesen sollte, zückte er doch tatsächlich sein Latein und dann das Wallonische, um die Vorschrift zu umgehen! Er wurde zwangsweise zur Wehrmacht eingezogen.20

Auch wenn man in Malmedy noch immer breûtchèns21 isst und mit fènins22 bezahlt, so ist man gleichwohl seit jeher in einer Kultur verwurzelt, die dem Baguette näher steht als dem Vollkornbrot.

Lily, die damals noch zu jung war, bediente sich dieses regionalen und kapitalen Wallonischs weniger geübt als des Französischen und des Hochdeutschen. Ersteres wurde in ihrem Freundeskreis gepflegt, in letzterem badete sie tagtäglich zuhause. Perfekt Deutsch sprechende Eltern sind hilfreich! So konnte sie sich ohne die geringsten Schwierigkeiten verständlich machen. Doch in der Schule musste sie sich jetzt mit der Sütterlinschrift herumschlagen: einer seltsamen Schrift aus bizarren Buchstaben, gebrochenen Lettern, die schwer zu entziffern sind, wenn man nicht mit ihnen vertraut ist.

Trotz allem bekam sie weiterhin gute Noten. Sehr gute sogar. Dies war der Stolz ihres Charakters. Sich Mühe geben, um seine Dinge gut zu machen, sie gut zu machen ihren Eltern zuliebe.

Eines Tages kam Lily sogar mit Tränen in den Augen ins Geschäft zurück. Vor der Kundschaft, die von der Szene angerührt war, holte sie sich den Zuspruch ihrer Mama, die gerade bediente. Zuerst strich ihr die mütterliche Hand über das Haar, um sie zu beruhigen und ihr Geduld abzuverlangen, doch damit konnte Lily sich nicht zufriedengeben. Der Grund für diesen Zusammenbruch war doch so grausam!

Ein Diktat. Genaugenommen ein Wort in einem Diktat. Ja, ein einziger Buchstabe! Von ihren ehrlichen und aufrichtigen Einwänden hatte das Fräulein nichts hören wollen.

»Schreib mir mal ›Schlafszimmer‹ bitte.« (Schlafſzimmer)