Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

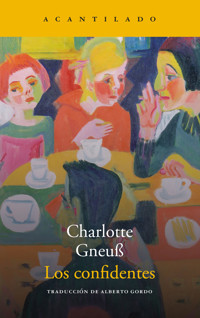

- Herausgeber: Acantilado

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Narrativa del Acantilado

- Sprache: Spanisch

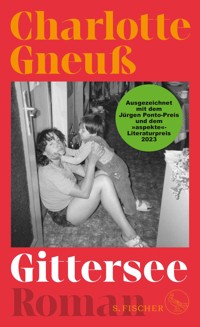

La vida de Karin, adolescente de un barrio obrero de Dresde, gira en torno a Paul, su primer amor; su amiga Marie, que sueña con convertirse en la primera mujer en pisar la luna, y la hermana pequeña a la que cuida mientras sus padres tratan de mantener la familia a flote. Cuando Paul huye inesperadamente al bloque occidental, Karin recibe una visita de la Stasi: de pronto, el régimen ocupa el centro de su vida perturbándola por completo y la joven se ve atrapada en un juego manipulador en el que la inocencia no tiene cabida. Con una mirada intimista pero implacablemente lúcida y un estilo sobrio capaz de plasmar todos los matices de la realidad, Charlotte Gneuß narra la pugna entre el ansia de libertad propia de la juventud y el poder autoritario, retratando un mundo regido por la ambigüedad al que es asombrosamente fácil adaptarse para sobrevivir, pero en el que todo, incluso la moral, parece sospechoso. Premio Aspekte Premio Jürgen Ponto Finalista al Deutscher Buchpreis «Gneuss reconoce en su epílogo la notable ayuda que supusieron los recuerdos de sus abuelos y padres. Todos los elementos, de buena pincelada, contribuyen a esta narración ágil, de enorme capacidad descriptiva y poética, construida desde una inteligente, perceptiva y misericordiosa mirada sobre tiempos tan entusiastas como oscuros». Ernesto Calabuig, El Cultural «Una reconstrucción veraz y angustiante de la vida cotidiana en la RDA». Andrés Seoane, La Lectura «Gneuß tiene la voluntad de mirar el socialismo desde nuestro presente. Con Los confidentes viaja hasta Alemania del Este y muestra los claroscuros a través de una chica y su pareja, que acaba de cruzar la frontera». Jordi Nopca, Ara «En esta precisa e impactante novela la escritora Charlotte Gneuss nos inserta en el entramado estatal de delatores de la extinta RDA». M. S. Suárez Lafuente, La Nueva España «Charlotte Gneuß debuta con una novela sobre la RDA que ha puesto de manifiesto las fisuras que aún hoy arrastra el país y de las que la ultraderecha saca rédito». Glòria Aznar, Diari de Tarragona «Gneuß dota al relato de un estilo, un ritmo y un tono únicos. Rehúye cualquier cliché, cualquier tópico manido». Xaver von Cranach, Spiegel Bestseller

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 241

Veröffentlichungsjahr: 2026

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

CHARLOTTE GNEUß

LOS CONFIDENTES

TRADUCCIÓN DEL ALEMÁN

DE ALBERTO GORDO

ACANTILADO

BARCELONA 2026

Para Hannelore.

Sólo por eso, los seres humanos deberíamos mostrarnos entre nosotros tan respetuosos, tan pensativos, tan afectuosos como ante la entrada del infierno.

FRANZ KAFKA a Oskar Pollak,

Praga,8 de noviembre de1903

Es el principio del día y el final del año. Rühle está quieto. Ante sus ojos brilla un alambre rígido y tenso entre dos hayas. A sus pies, una mano sobresale por la manga de un abrigo. La mano es pálida y grande. Rühle la empuja con la punta de la bota, la mano apenas se mueve. El cuerpo al que pertenece la mano está debajo de una moto. La moto refleja luz amarilla sobre el abrigo, la mano y la bufanda. Por la bufanda se filtra la sangre. La sangre tiñe de negro el asfalto. Pasa un tiempo hasta que Rühle desata los nudos, enrolla el alambre y lo mete en la bolsa. Cuando se da la vuelta, sus suelas crujen en el suelo helado. Asustado, mira alrededor. Pero sólo hay un mirlo que canta, una paloma que zurea. A Rühle le late el corazón en las sienes. En el borde del camino hay una fina capa de escarcha. Encima, un ovillo negro que parece un gorrión caído al suelo. Rühle lo recoge y ahora tiene un guante en la mano. Cuero suave, bien curtido.

I

I

Éramos dieciséis. Sólo dos chicos. Thorsten y David. Hoy nada de tonterías, por favor, dijo la señorita Betzler y desplegó la pizarra. Sembramos y cosechamos por el bien del socialismo, ponía con letra pulcra. La Betzler se ahuecó la permanente, hoy veremos la siembra del repollo, dijo. Anna levantó la mano, ¿puedo ir al baño? Ya está otra vez, dijo Babsi. Seguro que tiene secretos enterrados en el váter. Anna se giró. Pues no, tengo la regla. A nadie le importa, exclamó Kerstin, pero la puerta ya estaba cerrada. Callaos ya. La Betzler golpeó con la tiza en la pizarra. Cómo se puede hacer el repollo. Estofado o gratinado, respondió Marlene, o a la tote oma. Es decir, a la abuela muerta.

Qué tal si levantamos la mano, preguntó la Betzler. Marie escribió en mi cuaderno: Qué pesados son todos. Tú la primera, escribí debajo. Deja mi cuaderno en paz. Afuera un gato corría sobre el hormigón agrietado. Marie hizo un tachón: Deja mi cuaderno en paz. Después se inclinó hacia mí y susurró, qué tal con Paul.

El viernes, cuando Paul entró en el patio petardeando con su Schwalbe, la abuela puso los ojos en blanco. Subí corriendo a ver cómo estaba la niña, pero seguía dormida como un tronco. Así que me pinté los labios de rojo a toda prisa, me revolví un poco el pelo, me alisé el vestido y bajé a la carrera. Paul ya había apagado la moto y estaba apoyado en el sillín con las piernas bien abiertas. Qué, te apetece una aventura, me preguntó guiñándome el ojo.

Claro que me apetecía, pero la niña podía despertarse en cualquier momento, y además era día de colada. Venga, vamos. Quería pasar al lado checo a celebrar el solsticio de verano. Con Rühle. En su empresa se había roto una máquina y para cuando llegaran las piezas de repuesto, dijo Paul, los rusos ya estarían muertos. Yo quería ir, claro, pero estaba la niña, la colada.

Es ahora o nunca. Los dedos de Paul jugueteaban con los frenos, clic-clac. Yo lo que quería en aquel momento era montarme y marcharme con él, pero le dije que no. No tan rápido, le dije, y sin el permiso de mi madre ni lo sueñes.

Vale, pues pregúntale.

No está.

Preguntemos entonces a tu papá, además es más fácil que diga que sí, dijo Paul, arrancó la moto y al momento íbamos a toda pastilla por la carretera recta, el amarillo de la colza pasaba zumbando junto a nosotros, abracé a Paul por detrás, sentí su espalda en los pechos, me apoyé en su hombro, y cuando me di cuenta estábamos ya en Kleinnaundorf, tomamos la primera a la izquierda, por la calle Zossener. El despacho de mi padre estaba en la tercera planta, y cuando ya estábamos allí, de pronto empecé a encontrarme mal.

Vamos, dijo Paul, no podemos estar todo el día aquí. Pretendía recoger algunas cosas y volver a buscarme sobre las tres y media. Y si se hace tarde, dijo, ven directamente al aparcamiento en el claro del bosque a las seis menos cuarto. Después intentó acariciarme, pero yo sacudí la cabeza apartándole los dedos. Venga, anda, puedes hablar con tu viejo. Eso crees tú, le grité, pero ya se había ido.

Miré hacia arriba, por ver si la ventana estaba abierta y si tal vez mi padre ya estaba asomado. Qué podía decirle. Por cierto, papá, me voy al festival del solsticio de verano con dos tíos, la colada se hará sola, la niña ha aprendido a cocinar durante el almuerzo. No te preocupes, volveré el lunes. No había ninguna ventana abierta, claro. Di una patada a una colilla que había en el bordillo, me senté en el primer escalón, apoyé los codos en las rodillas y la cabeza en los antebrazos. Por último, me saqué la porquería de una uña del pie. Luego miré otra vez hacia la ventana. Quizá en ese momento el secretario estuviese en su hora del almuerzo, aparecería por la puerta, me vería y diría, haz el favor, niña, tu padre está trabajando, vete a casa. Pero las ventanas y las puertas estaban cerradas. Qué disparate. Yo ya no era ninguna cría, pero tampoco dejaría a mi hija ir con dos tíos al lado checo. Ni un alma por la calle. La niña no tardaría en despertarse y con la abuela no se la podía dejar sola mucho tiempo. Trepé por un muro del jardín delantero y, por encima de una fotinia, miré el reloj de la iglesia. Las dos y media pasadas. Aún faltaba una hora para que Paul volviera, si es que volvía, lo cual no estaba nada claro. Lo mejor será caminar hasta casa, pensé, y de un salto me bajé del muro.

Poco después de la salida del pueblo, un hombre me recogió. Le salían pelazos grises por las orejas y, cuando sonrió y me llamó encanto, pude contarle los dientes de oro. Cuatro. Qué detalle que me lleve, le dije, vivo justo en el siguiente pueblo, es aquí al lado. Se apoyó en el volante y me preguntó el nombre, la edad, por mis hermanos y por mis padres. Si sabían que andaba sola por la carretera.

Me llamo Karin, pero mi novio me llama Komma, tengo dieciséis años, una hermana y un padre y una madre, y por supuesto no saben dónde estoy, respondí. Pero tampoco diría que ando sola por la carretera, añadí después de pensarlo un poco. Ya veo, dijo, y sonrió. Cinco. Eran cinco dientes de oro. Afuera los infinitos campos de colza. Vive por aquí, le pregunté. Te gustaría saberlo, preguntó. Te enseño mi casa, preguntó. Me encantaría, respondí, pero no es buen día hoy, tengo un montón de cosas que hacer. Qué cosas, preguntó y sonrió de nuevo. Es usted un poco meticón, déjeme salir, le dije. Se paró y yo abrí de un tirón la puerta del copiloto. Encantado, mademoiselle, dijo, tocó el claxon y se fue.

La abuela echaba chispas. Que cómo se me ocurría. Que si me había vuelto loca. Que qué quería ese patán. Que no podía irme así como así con cualquiera que pasara. Le cogí a la niña, que no paraba de berrear, y le expliqué que Paul no era un cualquiera. Que qué se creía. Como si yo me fuera por ahí con cualquiera. Que había sido sólo una vuelta corta y que tampoco tenía por qué pregonarlo a los cuatro vientos. Desde el patio de atrás venía oyéndola gritar.

Ya está, ya está, le susurré a la niña al oído y le di un beso en el pelo suave y fino. La abuela no lo dice en serio. Sólo está cabreada porque perdió la guerra. Senté a la niña en el suelo. De inmediato se me agarró a la pierna. Tengo que hacer la colada, Ricitos de Oro, no puedo llevarte en brazos todo el día, no lo entiendes.

La niña no lo entendía. Le colgaban lágrimas de las pestañas. Por qué mamá se quedaría otra vez preñada. Sacudí una de las ramas más bajas del nogal. La niña, embobada con el balanceo, dejó de quejarse. Mira, dije, abrí la máquina, metí la colada en el barreño de zinc y entré en casa con dos cubos.

Estaba terminando con la manivela de centrifugar cuando la oí aullar en la puerta. Que si otra vez andaba con el tío ese. Que qué vergüenza. Que me iba a decir cuatro cosas. Estos jóvenes de hoy. Se oyó un portazo. Enseguida apareció mi padre en el patio trasero. A la niña se le iluminó la cara. La levantó, la tiró por los aires y me dijo, la abuela dice que tu Paul ha vuelto por aquí. Asentí mientras sacaba una camiseta interior del tambor de la centrifugadora. Hay que ver, el tal Paul, dijo mi padre riendo, seduce a mi hija y vuelve loca a mi madre. Pero se puede saber qué hicisteis.

Nada, sólo dimos una vuelta.

Sólo una vuelta, preguntó mi padre.

Sólo una vuelta.

Y daréis alguna otra vuelta, preguntó.

Me encogí de hombros. Puede.

Muy bien, pero si pensáis dar más vueltas, por favor, pregúntame antes de hacerlo, si no puede que la situación termine descarrilando del todo.

La niña lloriqueaba, mi padre le palmeó el culete para calmarla. Después me miró muy serio y dijo, prométeme que lo harás, por favor.

Se lo prometí.

Cinco menos cuarto. Todavía una hora. Por qué no le había dicho nada a mi padre. Puse a la niña en el cambiador y le limpié la caca mientras pensaba en cómo estar en el parking del bosque a las seis menos cuarto. Y si se lo contaba todo a mi padre. Era demasiado tarde para eso. Tres días en el lado checo. Nunca me dejaría. Y aunque lo hiciese. Mamá se opondría seguro.

Las cinco. Mi padre estaba tumbado en la entrada, bajo el Škoda, le asomaban sólo los pies. A su lado, sentada, estaba la abuela, con las comisuras de la boca hacia abajo y la caja de herramientas enfrente. Si mi padre gritaba llave inglesa, ella le pasaba la llave inglesa, si gritaba pistón, le pasaba el pistón, si mandaba girar, giraba el volante. Mierda. Mi padre empezó a maldecir. Imposible preguntarle. Agarré a la niña de las manos, se subió a mis pies y nos pusimos a andar arriba y abajo por el jardín. Ella adoraba ese juego, yo esperaba que mamá no tardase en llegar.

Cinco y cuarto. Primero el zapateo en el asfalto, después el chirrido de la puerta del patio, por último el chirrido de la puerta de casa. La niña se puso a gritar. Y ahora qué pasa, dijo mi madre, tiene gases, fiebre, diarrea. Levanté los hombros. Me la quitas de encima, pregunté. Podría, por favor, entrar primero por la puerta, dijo mi madre, y pasó a mi lado antes de subir a su dormitorio.

Cinco y media. Mi madre en el sofá. Yo, con la niña, en la alfombra. Me pasaba un bloque de madera por la pierna mientras murmuraba, brrrum, brrrum.

Mamá, por favor, te la quedas un rato.

Y eso. Estáis tan monas jugando juntas.

Mamá, en serio.

Anda, dámela.

Le pasé a la niña, subí corriendo las escaleras, pintalabios, vestido azul, pelo arriba, abajo, fuera. Quería llegar pronto, antes que Rühle. Ya en la calle, le sacudí a mi padre el pie izquierdo y le dije, estaré de vuelta para la cena.

Pero adónde vas.

Apoyé la bici en un abedul y me deslicé entre la maleza. Paul estaba de rodillas en el claro, a vueltas con el neumático trasero de su Schwalbe. La luz le daba en la nuca. Llevaba sus mejores pantalones de campana, una camisa clara y sandalias nuevas; qué guapo estaba. Quise acercarme por detrás, taparle los ojos con las manos. Se reiría, se daría la vuelta y me besaría. Así que me acerqué, pero no fui lo bastante silenciosa, se tronchó una rama o crujió la hojarasca, no sé, pero el caso es que Paul se estremeció, se giró y preguntó, qué haces aquí.

Como el sol le cegaba, se llevó la mano a la frente a modo de visera. Su cara quedó en sombra, yo no podía ver dónde miraba, corrí hacia él y le grité, habíamos quedado. Calla, susurró, y entonces lo vi. Entre la cubierta y la cámara había dinero. Al menos seiscientos marcos. Paul, dije. Se llevó el dedo a la boca. Sin decir una palabra, recolocó la cubierta sobre el dinero y la llanta.

De dónde has sacado el dinero.

Ahorros.

Y para qué lo quieres.

Para comprar material de escalada.

Pero se pueden pasar como mucho cien marcos.

Lo sé, así que por favor: ni una palabra.

Antes de comprobar el neumático, miró a los lados. Atravesaron el silencio el silbido de un tren y el rítmico tableteo de sus ruedas. Paul tardó una eternidad en dejar listo el neumático. Por último preguntó dónde estaba mi macuto.

No me dejan ir.

Qué.

Mi padre no me deja.

Pero no le dijiste que volverías el lunes.

Claro que se lo dije.

Yo hablaba alto y claro para resultar creíble. Shhh, dijo Paul. Venga, susurré, no es para tanto, el sábado que viene nos vamos a escalar, podemos hacernos la Barbarine y…

Y si aun así vienes, me interrumpió Paul.

Y qué le digo a mi madre.

Y qué importa.

Venga ya.

Una mosca se le posó en el antebrazo, pero no la espantó. Miró al suelo como si mirara un punto lejano. Luego se levantó y se sacudió la arena de la rodilla. Para qué quieres todo eso, le pregunté señalando las bolsas. Para los trastos de escalar, comida, cosas. Se encogió de hombros. Yo no sabía qué hacer con las manos. Por favor, no digas nada del dinero, susurró. Por favor, ni una palabra a nadie, entiendes. Asentí y él asintió también. Y no olvides nunca que eres mi pequeña Komma y que te quiero más que a nada, susurró, y me besó la frente. Luego dijo que Rühle estaba al caer. Me reí y dije que ya me iba, le agarré la cara con las dos manos, lo besé en la boca y pensé, qué guapo es.

Bajando en bici me crucé con mucha gente. Primero vi al señor nuevo. Estaba apoyado en su moto, fumando. Buenas, señor Wickwalz, le grité saludándole con la mano. Luego me crucé con Rühle. Qué pasa, es que no vienes. No me da tiempo, grité y añadí, te veo el lunes. Por último me crucé con Rita, que jadeaba con el rostro enrojecido de subir la cuesta. Hice como que no la veía y pasé de largo tarareando una canción. En casa intenté aparcar la bici sin hacer ruido, colarme entre mi abuela y mi padre, pero no había nadie en la entrada, probablemente ya habían terminado de arreglar el coche. Ya en el pasillo, les oí discutir. Eso fue el viernes.

Arreglar el Škoda, entretener a la niña. Eso fue el sábado, y para entonces todo el mundo estaba ya de un humor de perros por el Škoda.

Esa noche tuve un sueño. Estaba de pie en un estadio enorme, por todas partes había velocistas femeninas calentando para una carrera. Eran grandes como colosos, se colocaban en la línea de salida y me decían, vamos, inténtalo tú también. Yo me ponía en la misma posición que ellas, apoyaba la rodilla en el suelo y los dedos en la arena roja. Y cuando el sonido del silbato atravesaba el estadio, aparecía mi madre sentada a la mesa, escupiendo los dientes en la sopa. Entonces oí gritos ensordecedores. Me incorporé de inmediato. La niña berreaba, sonó el timbre, alguien bajó a trompicones la escalera. Yo cogí en brazos a la niña, le hablé para calmarla y me la llevé a la ventana. Abajo, papá corrió en albornoz a través del patio y abrió la puerta de la calle. En la entrada había aparcado un coche elegante, mi padre tenía que llevarse la mano a la cara para que las luces no le cegaran. Dos hombres uniformados bajaron del coche. Uno era muy alto y el otro era el señor nuevo. Entonces apareció mi madre con el camisón blanco. Durante un rato, todos gesticularon como locos, luego de repente se calmaron, se quedaron un momento totalmente inmóviles, como congelados. Y, finalmente, entraron en casa.

Karin, puedes venir, por favor. La voz de mi padre, tajante.

Vale, vale, susurré a la niña, vale. La dejé con cuidado en su camita. Luego bajé las escaleras. Los señores, parados en el descansillo, me miraron. Y cómo me miraron. Y qué silencio había, qué silencio. Sólo se oía el reloj, tictac.

Mi padre abrió la puerta del salón. Desean té, café.

Se le crisparon las comisuras de la boca. Sobre la mesa redonda del comedor, una cerveza, un salero, dos vasos. Mi padre recogió a toda prisa. Evitaba mirarme. Siéntate, dijo.

Me llamo Hamm, dijo el más alto, éste es mi colega, el señor Wickwalz. Venimos a aclarar un asunto y nos preguntábamos si tal vez podría ayudarnos.

Se atusó el bigote. Por casualidad no conocerás a un tal Paul Forster.

Miré a mi padre, mi padre miraba al suelo.

Que si conoces a un tal Paul Forster, preguntó Hamm.

Lo ven, no le conoce, le dijo mi padre a Wickwalz.

Las preguntas las hago yo, respondió Hamm. Arriba la niña empezó a gritar, mi madre se levantó de un salto y dio un portazo. Con nosotros puedes hablar de lo que quieras, dijo Wickwalz. Era la primera vez que oía su voz. Era profunda y cálida. Las migas de la cena seguían en la mesa. No te atreves a decirlo delante de tu padre, preguntó Hamm. Puso indulgencia en su voz y la mano en el hombro de mi padre. No quiero inmiscuirme en sus cosas, pero Paul se lleva a su hija al bosque todos los días. Esperemos que cualquier día no…

Le guiñó el ojo a mi padre como si fuera su amigo. Me puse a ordenar por tamaño las migas de la mesa. Karin, por favor. Mi padre me miró con ojos perrunos.

Hamm se reclinó en la silla. Se le veía tranquilo, como si llevase toda la vida allí sentado. Entonces, de pronto, dio una palmada en la mesa y lo revolvió todo. Así las cosas debo pedirle que me acompañe, dijo. Seguro que lo entiende. No, dijo mi padre. No lo entiendo. Ni aunque mi hija, ni aunque mi hija, con Paul. Pero qué ha pasado. Y fue entonces cuando Wickwalz lo dijo. Republikflucht. Delito de fuga.

Para ir a la comisaría se pasaba por los campos de colza. Niebla en los valles, rocío en la hierba, el mundo completamente inocente y vacío. Sólo había podido ponerme un abrigo fino y me estaba helando. Mi padre, fuera de sí, había preguntado, qué tiene que ver mi hija, qué tiene que ver mi hija, qué tiene que ver ella. Déjeme hacer mi trabajo, por favor, le había pedido Hamm. Pero mi padre, con su albornoz de rayas, había corrido hacia el coche, diciendo en voz alta, demasiado alta, qué tiene que ver mi hija, qué tiene que ver ella, y sobre todo por qué no van a hablar ustedes con los padres del tal Paul. En ese momento, Hamm le puso otra vez la mano en el hombro. Ya hemos ido, dijo. Nos llevamos a su hija a la comisaría sólo para aclarar algunas cosas. Es el procedimiento habitual.

Me limpié una legaña con los dedos. La legaña se me quedó pegada en el índice. La abuela había abierto la ventana y nos miraba alejarnos. No había vuelto a oír a la niña. Quizá se había dormido otra vez. Eran sus horas de sueño profundo, por lo general no se despertaba hasta más o menos las cinco, y entonces, si querías calmarla, tenías que susurrarle cariñitos. En el coche, al fin, hacía calor. Habíamos serpenteado cuesta abajo, habíamos superado la estación central y ahora dábamos botes sobre los adoquines. Wickwalz hablaba en voz baja con Hamm y, en cierto momento, encendió la radio. Una sinfonía, en cualquier caso algo con violines. Afuera las farolas encendidas proyectaban una luz pálida. Cuando llegamos al puente de Augusto estaba amaneciendo. El Elba remojaba las praderas de la orilla y arrastraba un tronco consigo.

Para ver por la ventana habría tenido que subirme a una mesa. No había mesa. No había silla. Había una tubería encima de la puerta por la que a veces corría agua y de la que entonces caía, ploc, una gotita. Por lo demás, ni un ruido. A veces me parecía oír pasos a mi izquierda, quizá una escalera. A veces se oía un suave chasquido en la puerta de acero, había una mirilla. Sólo unas preguntas rutinarias, había dicho Wickwalz. Había sonreído para animarme. Tiré del abrigo fino para cubrirme las rodillas. Si al menos hubiera habido una manta, una almohada.

Piénsalo bien. Hamm se volvió hacia mí. Wickwalz me observaba por el retrovisor. Yo miraba por la ventanilla. El sol estaba bajo, los frontones de las casas proyectaban sombras alargadas. Durante el viaje de vuelta habíamos escuchado, en silencio, música clásica. Ahora estábamos parados en la calle lateral de detrás de nuestra casa. Wickwalz se encendió un cigarrillo y echó el humo hacia arriba. Ni una gallina correteaba por la calle. Hay que decidir pronto de qué lado se está, dijo Hamm. Sería una pena, al final, arrepentirse de algo. Lo entiendes, verdad. Mírame, dijo, di que sí. Le miré y dije, sí. Sonrió, se apartó el pelo de la frente, tendrás noticias nuestras, dijo, hasta pronto.

En cuanto cerré la puerta, arrancaron y se fueron. Los neumáticos chirriaron, levantaron arena y el polvo ensució el aire. La abuela fue la primera que me vio. Estaba enfrente de casa, sentada en una banqueta, marcando huevos de gallina. Entra en casa ahora mismo, dijo, no tiene por qué enterarse todo el vecindario.

Entré en casa. Mi madre vino hacia mí. Que cómo se me ocurría. Que quién era ese tal Paul. Que por qué no le había dicho nada nunca. Mentir a unos padres. Andar por ahí acostándose con extraños. Acaso son esas las nuevas costumbres. Las voces despertaron a la niña, que se puso a gritar.

Pasé de largo a toda prisa, subí las escaleras y me encerré en mi cuarto. Corrió detrás y aporreó la puerta. Karin, las cosas no son así, soy tu madre.

La cama estaba como la había dejado. Me pareció raro. Alisé las sábanas, me tumbé sobre ellas y me tapé la cabeza con la almohada. Mamá dejó de dar golpes y empezó a sollozar. Me puse los dedos en las mejillas. Oía el crujido de las plumas en la almohada. Piénsalo bien. Wickwalz me observaba por el retrovisor. Aparté rápidamente la almohada. Miré al techo. El techo era blanco.

No abrí la puerta hasta que llamó mi padre, quieres un té, preguntó. Llevaba una tetera y dos tazas. Me senté en la cama y me envolví en la manta. Tiene azúcar, pregunté. Claro, respondió él, y sirvió té en las tazas, se sentó a mi lado, Karin, todo tiene solución, dijo. Lo único importante es decir la verdad, da igual lo que uno haga. Quiso pasarme el brazo sobre los hombros y decir, no pasa nada, mi niña, no pasa nada. Pero le aparté el brazo y grité, déjame, vete.

Afuera ya estaba oscuro, el cielo y la tierra eran ya una misma cosa, las sombras caían de la mesa a la tarima, el nogal golpeaba en las ventanas, me desperté, me quedé tumbada jadeando, volví a dormirme. Soñé que estaba en un desfile, con mujeres que llevaban en brazos flores y niños, y música militar y bailes. Atravesaban por debajo un puente de piedra, los cascos de los caballos se acercaban, y apenas volvían la esquina los orgullosos animales, resbalaban en el pavimento helado y caían de espaldas, y entonces un golpe me despertó.

Puedo abrir tu cerradura con un soplete, dijo la abuela.

No puedes, grité.

Ay que no, dijo la abuela.

Pero eso no se hace, grité.

No dejaré que ninguna mocosa me diga lo que se hace y lo que no, dijo la abuela, y empezó a manipular la cerradura. Entonces abrí. Te diré una cosa, dijo la abuela pasándose la mano por la boca. Tu papá dice que hoy no tienes que ir a la escuela, así que te quedas conmigo en casa, vale, pero escúchame bien: estás bajo arresto y no vas a salir por esa puerta. Da igual lo que haya pasado, la holgazanería sólo empeorará las cosas. En veinte minutos te quiero abajo, vestida, y vas a lavar los platos y a ocuparte de tu hermana, entiendes.

Al paso, al paso, al paso, la niña se reía, al trote, al trote, al trote, la niña chillaba, al galope al galope al galope al galope, a la niña le entraba hipo de tanto reír y gritar. Pasé la mitad del día jugando así con ella. La tiraba al aire, la cogía, la llamaba mi colita de cuervo, mi cacatúa, mi Ricitos de Oro, mi patita de conejo. Ella se relamía los mocos. Al mediodía me la puse en la tripa como si fuera una bolsa de agua caliente. No tienes ni idea de nada, le dije, acariciándole el pelo fino y claro, no tienes ni idea de nada. Ella me miró muy seria. En ese momento sonó un claxon en la calle. Dejé a la niña a un lado, corrí hacia la ventana, miré afuera. La calle estaba vacía.

Al rato volví con la niña, que ya estaba durmiendo, la apoyé en mi almohada y le puse la mano en la frente. Mi pequeña terremoto. Luego fui a ver si la abuela también dormía. Dormía. Me dirigí a la ventana, de la ventana trepé al tejado del taller, del tejado del taller al murete, del murete salté al camino de tierra y miré a mi alrededor. Derecha, izquierda, nadie. Me levanté, subí corriendo hasta el granero, derecha, izquierda, nadie, y así todo el rato.

La casa de Paul estaba en un jardín. La hierba era de un verde increíble. En la entrada florecían las peonías tempranas. Llamé al timbre, volví a llamar. En el segundo piso, una cortina se descorrió y volvió a cerrarse. Paul, grité, Paul. En el porche había abrigos, chaquetas, paraguas y zapatos alineados a la perfección. Las botas de trabajo, grandes, negras, de Paul junto a las sandalias de tacón de su hermana. Después de haber llamado al timbre ocho veces, volví a casa.

A las cuatro mi padre volvió del trabajo. Yo estaba en lo alto de la escalera y oí los pasos en el recibidor. Qué hace, le preguntó a la abuela. Lleva toda la tarde llorando, dijo ella. Volví a mi cuarto sin hacer ruido.

Durante la cena se oía el tintineo de las cucharas en los platos. La abuela estaba sentada donde se había sentado Wickwalz. Mi padre, donde se había sentado Hamm. Mi madre, donde se había sentado mi padre.

Mi madre me preguntó si hoy me había mirado al espejo. Se refería a mi cara roja y abotargada. Por el aspecto que tienes, dijo, no me parece que el tal Paul fuera el más adecuado para ti. Me atraganté con el pan blanco. En la cocina se me cayó el vaso de mi madre. Esto no es una boda, dijo, no necesitamos romper vajilla para atraer la buena suerte. Recógelo. Cuando reuní los cristales rotos, me acercó el cubo de basura y dijo, vuelve mañana a la escuela.

No tuve ningún sueño y me desperté antes de que sonara el despertador. El cielo estaba blanco. Preparé la mochila y bajé las escaleras. La abuela estaba llenando de agua hirviendo tarros de conserva y me preguntó si llevaba camiseta interior. Por supuesto, le dije, y me levanté el jersey, mostrando la barriga y los pechos desnudos, y luego cerré de un portazo. Dentro, los gritos; fuera, el aire fresco. Había llovido; las gotas, apelmazadas sobre las hojas, parecían mercurio.