Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Krimi

- Serie: Nuevos Tiempos

- Sprache: Spanisch

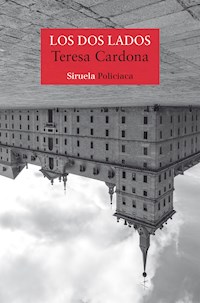

¿De qué lado están la verdad y la justicia?¿De qué lado estás tú? La nueva voz de la novela policiaca en español. Un inteligente y rotundo debut a la altura de los grandes del género negro. Arde el suelo de granito y solo el rechinar de las cigarras perturba el apacible y familiar verano de San Lorenzo de El Escorial. Sus habitantes, acostumbrados a los rigores de la sierra, se quejan de la ola de calor, resguardándose a la sombra de los antiguos muros del monasterio. Un calor que, sin embargo, no ha acelerado la agonía del hombre que, maniatado en el fresco cuarto de calderas de una casa herreriana entre los pinos del monte Abantos, aparece muerto por deshidratación, con la vista fija en una botella de agua que cuelga del techo a la altura de sus ojos. La teniente Karen Blecker —recién llegada a España tras pasar la mayor parte de su carrera trabajando para la Europol— y el particular brigada Cano comenzarán por esclarecer la identidad de la víctima, a quien nadie de la zona parece conocer. Pero, a medida que avanza la investigación, los evidentes paralelismos con un crimen cometido dos décadas atrás les obligarán también a escarbar en los dolorosos años de plomo del terrorismo y en las afiladas aristas que siempre presenta la verdad cuando se examina desde los dos lados... «Teresa Cardona es la gran revelación en el campo de la novela negra española de este año». Paula Carrotto, El Confidencial «Los dos lados es una novela policiaca empapada de filosofía, profunda y absorbente. Demos la bienvenida a Teresa Cardona, una nueva voz que hará disfrutar tremendamente a sus lectores».Martín Casariego «Este libro ha sido todo un descubrimiento». La Brújula, Onda Cero «Una potente ficción criminal entreverada por una profunda reflexión ética». Íñigo Urrutia, Diario Vasco «Novela estupenda, rotunda y absorbente: Los dos lados es una de las grandes sorpresas del género en estos meses».Pedro M. Espinosa, Diario de Cádiz

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 462

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edición en formato digital: marzo de 2022, noviembre 2025

En cubierta: fotografía de @ Óscar Fuentes/iStock

Diseño gráfico: Gloria Gauger

© Teresa Cardona, 2022

© Ediciones Siruela, S. A., 2022

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Ediciones Siruela, S. A.

c/ Almagro 25, ppal. dcha.

www.siruela.com

ISBN: 978-84-19207-01-2

Conversión a formato digital: María Belloso

A mi madre

«Aquello que nos promete el paraíso en la tierra nunca produjo nada, sino un infierno».

KARL R. POPPER

1

San Lorenzo, agosto de 2016

La teniente Karen Blecker mantuvo la mirada fija en el ordenador, que parecía reprocharle las dos semanas de ausencia negándose a arrancar. Apretó el ratón varias veces sin conseguir ningún cambio. Con los ojos descansando en el negro, Karen se regodeó en el recuerdo del último fin de semana pasado con Philippe en Bretaña. Aunque de los cuatro días planeados él solo había podido quedarse dos, había merecido la pena. Habían paseado por la playa decorada por las patas de las gaviotas y recogido almejas en la marea baja, no habían tocado ningún tema fuera del aquí y ahora, y habían disfrutado cada instante sin pensar ni cuestionar el ayer ni el mañana. Todo el camino de vuelta a Madrid se había reprochado el no haber preguntado las miles de cosas que estaban en el aire, pero que no quiso expresar en el momento para no romper la magia entre los dos. A lo mejor, si siguiese en Europol y se viesen más a menudo, las cosas serían más fáciles. Karen sacudió la cabeza, obligándose a recordar que fue ella la que pidió el traslado de La Haya a Madrid. Cuando se separó de Max, podrían haberse mudado juntos. Pero Philippe no quiso, o por lo menos no reaccionó a sus indirectas. Cuando le concedieron el puesto a Karen, pudo haberla detenido. Pero no lo hizo y así ella había acabado el invierno pasado en el cuartel de la Guardia Civil de San Lorenzo de El Escorial, San Lorenzo para los lugareños, El Escorial para «los de fuera». Sonrió al recordar las dificultades de orientación que tuvo al principio, hasta que el brigada José Luis Cano se lo había explicado.

—Mi teniente, nosotros no estamos en el pueblo de El Escorial. Primero —levantó el dedo de forma didáctica—, esto no es un pueblo, sino un real sitio. Y lo llamamos San Lorenzo. Algunos afirman incluso que se obvia decir «El Escorial» para diferenciarse de la villa de El Escorial, llamado, por su cota inferior, el «de abajo». Son dos sitios diferentes; es más, existe una rivalidad, que, aunque yo creo que está bastante anticuada, sigue en algunas mentes. Lo más gracioso es que, para los de fuera, San Lorenzo y su monasterio se convierten en El Escorial, uniendo los dos pueblos, que de siempre han estado separados...

La luz entraba a raudales, hacía mucho calor y recordó que el cabo de la entrada le había dicho que el aire no funcionaba. Pensó que los centroeuropeos eran mucho más escépticos que los habitantes del sur con los aparatos de climatización y se acordó de la acalorada discusión entre un italiano de Palermo y un colega de Milán en la que el norteño exigía la limitación del uso de los aparatos de aire acondicionado. El siciliano había argumentado que siempre era mucho más fácil renunciar al aire cuando en la propia ciudad no se pasaba de los treinta, y Karen pensó que lo que en La Haya le había parecido un lujo prescindible, en Madrid lo percibía como un bien necesario. Suspiró y se dijo que las convicciones a menudo estaban condicionadas por el lado en el que se encontrase uno mismo.

El logotipo de la Guardia Civil apareció en la pantalla. Se resignó y volvió a esperar mientras su cabeza volaba muy lejos del calor de San Lorenzo y sentía el viento en la cara. No oyó la puerta y se sobresaltó cuando un hombre alto y casi demasiado delgado, con una prominente nariz quemada, se plantó ante ella.

—¿Teniente? ¿Está usted bien?

El brigada José Luis Cano había sido el elegido en su día como segundo de esa teniente que venía del extranjero. Desde luego que las protestas no eran por ser mujer, claro que no. Todos ellos se lo afirmaban y se lo repetían siguiendo el mantra oficial, el cuerpo no distingue, hay muchas compañeras en el cuartel y no hay ninguna diferencia. Era cierto que el porcentaje aumentaba desde que las aceptaron en 1988, pero, aun así, ni siquiera ocho de cada cien guardias eran mujeres. En los altos mandos el porcentaje era incluso menor, así que cuando en invierno les anunciaron la llegada de una teniente que venía de Europol la sorpresa fue completa. El brigada Cano pasó varias noches en vela preguntándose por qué le había tocado a él sacar la pajita más corta y elucubrando la mejor manera de enfrentarse a su nueva superior. Sonrió hacia sus adentros al recordar sus inquietudes y observó un poco preocupado a la mujer que permanecía con aire soñador ante la pantalla.

—¡Cano! Sí, claro. Estaba readaptándome. Qué alegría verle. Veo que ha tenido mejor tiempo que yo. —Karen recordó que el brigada le había mandado una foto de su lugar de veraneo—. Era una playa preciosa. ¿Dónde ha estado usted?

—Ibiza. Aunque su costa tampoco estaba mal. Parece que le han sentado muy bien las vacaciones.

Cano pensó que la teniente parecía mucho más relajada que a mediados de julio, cuando ambos se fueron. Estaba un poco morena y, aunque no tanto como él, su piel tenía el aspecto sano que dan los deportes al aire libre. Las ojeras habían desaparecido y el pelo, que se había cortado un poco por encima de la barbilla, le daba un aire más juvenil que los cuarenta y pico que debía de tener. Karen sonrió mirando a algún punto en el horizonte de la pared. A lo mejor había ligado, se dijo el brigada Cano con malicia. Iba a añadir algo cuando sonó el teléfono. Contestó y tras escuchar unos segundos colgó. Dejó la mano sobre el aparato y, sintiendo sacarla de su nube, dijo:

—Tenemos un muerto de bienvenida. Si quiere le cuento en el coche.

Cano se sentó al volante, miró la hora y se dirigió a la carretera de Guadarrama para subir a San Lorenzo.

—A esta hora, lo más rápido es pasar por el monasterio —explicó al ver su mirada—. Lo ha encontrado el jardinero, que acababa de volver de vacaciones.

Karen asintió y se preparó para observar la mole de granito que aparecía de repente al cruzar la llamada entrada del pueblo. Nada preparaba a uno para la sorpresa: la subida por esa carretera desde el cuartel no permitía ir habituándose al edificio a medida que se acercaba uno. Irrumpía imponiéndose al resto, obligando a la mente a concentrarse solo en él. Esta mañana el color era rosa palo, pensó. Con los meses había observado que el color de las piedras del monasterio construido por Felipe II cambiaba según la hora y la estación, y que la mayoría de las veces no era gris, como se suponía. Las plazas de aparcamiento, separadas por cortantes bloques de piedra, estaban todavía vacías de turistas y no había cola en la entrada norte. Atravesaron el arco de la universidad y subieron la cuesta hacia el llamado, por encontrarse en la ladera del monte, barrio de Abantos. La mayoría de las casas eran unifamiliares y muchas de ellas de estilo herreriano (paredes revocadas y sillares de granito). Cano subió un tramo y al ver un coche de la policía municipal se dirigió hacia ahí. Un agente acordonaba el perímetro, que cubría parte de la manzana, pero al verles levantó la cinta para que pudiesen aparcar.

—Joder, Cano, pareces un guiri... —El aludido hizo una mueca, el agente carraspeó al ver bajarse a la teniente y puso una voz seria—: Atraviesen el porche y antes de la pradera hay una escalera que baja. Ahí encontrarán al compañero.

Entraron y vieron que los muebles estaban protegidos con fundas de tela. Bajaron a una terraza inundada por el sol en la que la única sombra la daba un enorme castaño a cuyo pie crecían unas flores blancas. Los tiestos estaban mojados, pero el olor a tierra estaba cubierto por un hedor a descomposición. Un joven moreno con un mono azul estaba sentado en un banco de piedra con el policía municipal.

El agente se levantó y señaló una puerta de madera.

—Todavía no han llegado los de la científica —se excusó—. Este es Toño Martín, el jardinero. Ha avisado él.

La teniente asintió, se puso unos guantes y miró a Cano, que soplaba en los suyos.

—Ahora mismo nos cuenta. Vamos a verlo —dijo la teniente.

—Ojo al entrar —dijo el policía arrugando la nariz—, no vayan a pisar la vomitona.

Inclinaron la cabeza para entrar en un cuarto sin ventanas, en penumbra por una bombilla de baja potencia. En el suelo yacía un hombre que, por el olor, debía de llevar unos cuantos días muerto. La mezcla entre descomposición y vómito les provocó una náusea que los obligó a salir a respirar el aire de la mañana. Karen se volvió hacia el brigada, que estaba a su lado con el rostro levantado como si así fuese a recibir más oxígeno. Se llenaron los pulmones de aire, entraron e iluminaron la estancia con la linterna.

Las paredes de piedra rezumaban humedad y Karen se imaginó que, sin el cadáver, debía de oler a cueva, a musgo y a tierra. El muerto estaba en posición fetal, con las manos y los pies atados por una cuerda verde que hacía un contraste macabro con la palidez de la piel. El que lo había amarrado se había asegurado sujetando la cuerda a unas antiguas barras de hierro ancladas en el cemento. El hombre había muerto con la vista hacia el techo y, cuando iluminaron este, vieron una botella de agua mineral que se balanceaba del cable de la bombilla. Salieron del reducto y la teniente se dirigió a su compañero.

—Tántalo.

—¿Perdone? —respondió asombrado el brigada.

—¿No está puesto en mitología griega, Cano?

—Algo, pero Tántalo no me suena.

—¿Y el Tártaro?

—Eso sí —recitó Cano—: el Hades, Sísifo y Prometeo. Pero de Tántalo tengo que pasar.

—Seguro que ha oído hablar de él. Tántalo era un rey que invitó a los dioses a comer a su mesa. Mató a su hijo y se lo dio para cenar. Zeus le condenó a vivir en el Tártaro, con árboles frutales, sobre su cabeza, a los que nunca llegaba y cerca de un pozo del que no podía beber.

—Ah, sí. Ahora me suena.

—Vamos a ver al jardinero; parece que se ha recuperado un poco.

El hombre era muy moreno y llevaba el mono abierto, dejando a la vista un pecho velludo y tostado por el sol.

—Buenos días. Teniente Blecker, guardia civil. ¿Usted ha encontrado el cuerpo?

—Sí —afirmó con un movimiento de cabeza—. Volví de vacaciones el fin de semana, pero no he entrado en ese cuarto hasta hoy.

Karen miró hacia su segundo, que, sin decir nada, había sacado un bloc nuevo y apuntaba sin cesar. Sonrió hacia sus adentros. Aunque, cuando empezaron a trabajar juntos, Cano había sido reacio a tomar notas exactas arguyendo que grabar con el teléfono era mucho más eficaz, había sacado el cuaderno sin discutir. Al principio habían tenido sus desavenencias, sí. Se acordó de la discusión que tuvieron cuando ella insistió en utilizar una nueva libreta para cada caso, a lo que Cano se había opuesto argumentado con el ahorro y la ecología, hasta que ella afirmó que lo menos que podían hacer era concederle a cada víctima un bloc limpio y sin marcas, devolverle de alguna manera, aunque fuese pequeña, la dignidad de ser única. Era lo mismo que le había explicado a ella en su día el doctor Maus, el responsable de la seguridad de la EASA en Colonia, con quien había dado sus primeros pasos. Con Cano, como le sucedió a ella en su día, habían tardado unos meses en adaptarse el uno al otro, pero poco a poco empezaban a funcionar como una máquina bien engrasada. El jardinero continuó.

—He llegado hacia las ocho. Subo a esa hora porque no hace tanta calor. He empezado con el césped; que el señor ha puesto robot, pero los lados no los cuadra. Al arrimarme a las escaleras he notado el olor, pero al principio creía que lo que apestaba podía ser algún bicho muerto (no sería la primera vez), así que tampoco me he preocupado; siempre los acabo encontrando. Al bajar para ir a buscar los líquidos de la piscina, el olor era peor, así que he empezado a buscar. Ese cuarto no se utiliza más que en invierno, para los tiestos. En el otro —señaló una puerta gemela contigua—, guardo las escobas y el producto de la piscina.

Mientras Cano escribía, Karen preguntó:

—¿La luz estaba encendida cuando entró?

—Sí; no recuerdo haberla encendido. Pero no se veía desde fuera.

—¿La puerta estaba abierta?

—Nada más tiene un cerrojo porque no hay nada que robar —explicó el jardinero—, pero sí, estaba echado.

—¿Tocó usted algo? —insistió la teniente—. ¿Se acuerda?

—No, nada. Me dio una arcada en cuanto entré y eché la pota... Salí y llamé al 112.

Karen hizo una pausa al oír las voces que se acercaban. El forense, el doctor Sebastián Benavides, un hombre altísimo, muy delgado y de rasgos marcados, apareció con su equipo. Le había conocido cuando llegó a San Lorenzo y le gustaba trabajar con él. Era un hombre profundamente religioso —lo que a Cano le resultaba de lo más sospechoso, aunque no pudiese dudar ni un momento de su estricta ética personal— que siempre irradiaba serenidad.

—Teniente, qué hay. Le han sentado muy bien las vacaciones. Vaya, José Luis.

—Ya lo sé, no me hable del cáncer de piel... —refunfuñó Cano.

—Es mucho más peligroso que ir a 160 por la autopista; no sé por qué no se enteran.

Sin decir una palabra más se metió, inclinando la cabeza, en el cobertizo. El jardinero se alejó unos pasos mientras sujetaba la escoba con la otra mano. Se acercaron a él.

—¿Hace mucho tiempo que trabaja en esta casa? —preguntó la teniente.

—Desde chico —contestó resoplando—. Venía ya con mi padre y cuando él se jubiló me quedé con el jardín.

—¿Cuándo fue la última vez que subió a trabajar?

—Ayer, pero las dos últimas semanas he estado de vacaciones en Galicia. Los señores están de veraneo en la playa y no hay que venir a diario desde que tenemos el robot y el riego automático. Llegué el domingo y vine la primera vez ayer de mañana. Solo en barrer y liberar los canalones —señaló los pinos— se me pasó el tiempo; por eso no bajé a la terraza.

—¿Quién tiene llave de la casa? —preguntó Karen.

—¿Además de los señores? Pues la chica que limpia, pero está también de vacaciones.

—¿Hay alguna manera de entrar fácilmente en el jardín?

—No, la verja de la calle es muy alta y las otras dos entradas están cerradas con llave.

Siguieron el muro y vieron que la casa cubría tres lados de la manzana, en cada uno de los cuales había una entrada. Una estrecha escalera cubierta de hojas y pinaza llevaba a la salida más baja, que, en efecto, estaba cerrada. El jardinero les tendió las llaves. La puerta se abrió con un gemido y un chirriar del hierro sobre la piedra.

—No se usa mucho; por eso está así —se excusó.

Volvieron a subir y siguieron al hombre hasta la pradera, donde una estatua de bronce que representaba una mujer desnuda marcaba el centro. El escultor no había escogido una modelo en la plenitud de la juventud, sino que la mujer estaba más allá de la llamada madurez y era de una belleza impresionante. El jardinero, al ver dónde se habían detenido, se paró también y asintió:

—Ya, es rara, ¿verdad? A mí me da como cosa, ¿saben? La llamo el vejestorio. Cada vez que la tapo en invierno para que no se oxide, pienso que, al verano siguiente, cuando la saque, estará todavía peor... Fíjense que cuando la trajeron hasta le pregunté al señor si no se habían equivocado... Y, cuando me dijeron de llamar al herrero para anclarla al hormigón, ya se lo dije; esto no se lo lleva nadie. Pero, bueno, no es mi dinero.

Karen no dijo nada, pero sacó su teléfono y tomó una foto. El terreno se elevaba y en el muro, disimulado por la hiedra, estaba el portón de madera que daba a la calle. El jardinero señaló una de las llaves y Cano la metió en la cerradura. Entró fácilmente y la puerta se abrió sin hacer ruido.

—¿Utiliza mucho esta salida? —preguntó Cano.

—Lo más en otoño —aclaró el jardinero—, cuando tengo los cubos llenos de hojas, pero sí, mucho más que la otra. Ayer mismo saqué por aquí la pinaza.

Se acercaron a los goznes y comprobaron que los habían engrasado no hacía mucho tiempo. La puerta daba a una calle tranquila y frente a ellos solo había un altísimo muro de piedras de granito interrumpido por una pequeña puerta con una reja gris. Unas escaleras de piedra ascendían a la casa vecina, invisible por los árboles.

—Son los vecinos —dijo el jardinero—. Tienen la entrada por arriba, pero esa puerta la utilizan para recoger cuando se corta el seto.

Evitaron pisar el perímetro de la puerta, aunque el suelo no mostraba nada más que unas briznas de hierba. El jardinero les explicó, al verles mirarse los zapatos, que el robot cortaba cada día un poco el césped y lo dejaba caer como abono —por eso los restos cortados se quedaban pegados a las suelas—.

Al volver a la terraza se encontraron con que el juez ya había llegado. A pesar de llevar ya casi un año destinada en San Lorenzo, Karen no le conocía y supuso que estaría haciendo una suplencia.

—Teniente Blecker y brigada Cano, señoría.

—Javier Martín Aciago, teniente. Encantado. Viene usted de Bruselas, ¿verdad?

—De La Haya, de Europol, señoría.

—Ah, sí, claro, perdone. Creo que el doctor Benavides ya ha terminado, así que procedemos al levantamiento del cadáver.

El forense salió del cuarto inclinando la cabeza y quitándose unos guantes de látex.

—Algo les puedo decir: la causa de la muerte es deshidratación. Cuánto tiempo lleva muerto es más complicado, aunque yo diría que por lo menos tres días, más los tres, como mínimo, que debió de tardar en morir. Murió de sed y lo pasó mal. No lleva nada que indique su identidad; tampoco he encontrado un teléfono. Solo los planos de un piso con el sello de una inmobiliaria.

Les alargó una funda de plástico. La teniente fijó su mirada en él.

—Tántalo, ¿verdad?

Sebastián Benavides asintió. El juez los miró irritado.

—¿Me ponen al día?

Karen explicó el mito, le contó lo del Tártaro y sus ocupantes.

—Tártaro o infierno de Dante —respondió el juez malhumorado—, para mí es homicidio. Bien, me voy. ¿Me mantienen informado?

El forense se dirigió a los dos guardias.

—Me pongo esta tarde y les aviso. Se quedan mis compañeros para las huellas.

El jardinero estaba un poco apartado, con una escoba, barriendo unas losas. Un pequeño montón se había acumulado a sus pies. Cano se acercó a él y le pidió que no limpiase más.

—Perdón —se excusó el joven—, ha sido sin darme cuenta. Solo he acumulado lo que había recogido antes.

Se inclinaron a mirar la basura. Con el bolígrafo, el brigada levantó las pinazas y las apartó. Quedó una colilla y hierba seca.

—¿Qué zona había barrido?

—Las escaleras que bajan desde la entrada —contestó el jardinero.

—Por las que hemos bajado —puntualizó Karen.

—No, esas otras —dijo mientras señalaba la entrada principal de la casa.

Karen miró sorprendida. Cano le explicó que, al estar esas casas en el monte, los jardines se solucionaban con terrazas y varias escaleras. Miraron a su alrededor, pero no había césped en esa parte de la casa. La escalera descendía desde la entrada, que también era una superficie de granito. Karen preguntó:

—¿La colilla es suya?

—Sí, lo siento.

Karen se acercó al cuartito y le pidió a la ayudante del forense que guardara la basura en una bolsa. Al levantarla, algo brilló entre la pinaza. La detuvo exclamando:

—¡Espere! ¿Qué es eso que brilla?

Se inclinaron y vieron una esquirla de granito. Una pequeña mancha de la piedra, parecida a un cristal, había lanzado el destello. Miraron a Toño Martín, que se encogió de hombros.

—Algún cacho de la terraza; ya sabe: cualquier golpe, y la piedra salta.

—Pero usted solo ha barrido —objetó la teniente.

—Ya, pero váyase a saber desde cuándo lleva eso ahí.

Miraron el piso; a primera vista, ninguna de las losas parecía dañada, pero, dada la extensión y el color, era prácticamente imposible estar seguros. La asistente del forense empezó a fotografiar las losas. La teniente se volvió hacia Cano.

—¿Cómo llegó el muerto desde la calle hasta aquí?

—Por una de las tres puertas. Por el muro es complicado, a no ser que lo saltase él mismo.

Karen se giró hacia el jardinero.

—¿Las calles de alrededor tienen mucho movimiento?

El hombre no dudó.

—La de la puertecita oxidada, bastante, sí. Hay muchas casas en esa calle y en verano suelen estar ocupadas. La de la principal también. Es la que sube al restaurante y de la que salen las calles laterales. El portón del césped, en cambio, da a una calle muy tranquila y estrecha con entradas de servicio de otras casas, como la que han visto. No pasa casi nunca nadie.

La teniente se apartó unos pasos y se dirigió a Cano.

—Si iba inconsciente, le tuvieron que cargar por las escaleras. Y debe de pesar lo suyo.

—A lo mejor eran dos, mi teniente. O le arrastraron.

—¿Desde la entrada? Tendría la ropa destrozada o, por lo menos, manchada de hierba.

Cano se volvió otra vez hacia el jardinero.

—Cuando carga algo por el jardín, ¿cómo lo lleva?

—Pues con la carretilla, ¿con qué si no? Los tiestos y los sacos. Pero no bajo por esa —dijo señalando las escaleras que habían bajado—; es demasiado empinada. Doy la vuelta y bajo por estas otras, las del porche. Es más distancia, pero es más seguro; los escalones son más bajos y menos.

El brigada se puso a examinar las escaleras que señalaba el hombre. Un escalón tenía una pequeña marca, que, sin buscarla, les hubiese parecido invisible. Los de la científica se acercaron; el pedacito encontrado podía encajar. Karen se volvió otra vez hacia el jardinero.

—¿Dónde guarda la carretilla?

Este señaló la puerta gemela, contigua a la abierta. Como la otra, tenía un cerrojo exterior. Solo había unos instrumentos de jardín, unos bidones y una carretilla, vieja y abollada, apoyada contra la pared. La rueda era bastante nueva y tenía restos de hierba seca pegados que también habían caído al suelo. Una de las patas posteriores tenía una marca reciente y el metal brillaba desde la superficie oxidada.

—¿Cuándo la utilizó por última vez? —preguntó Karen.

El aludido se rascó la cabeza y reflexionó.

—Pues debió de ser antes del verano; para sacar los tiestos. Después, no.

—¿Cruzó el césped con ella?

Sin dudar, respondió:

—No. Los tiestos van por el porche, no por la hierba.

El hombre seguía de pie, sin saber qué hacer. Le despidieron, apuntando sus datos.

—¿Cuándo puedo volver a subir? Los señores llegan en diez días...

—No se preocupe —le tranquilizó la teniente—, denos el número y hablaremos con ellos. ¿Nos puede dejar sus llaves, por favor?

El hombre dudó un momento, los miró, echó un vistazo hacia el cobertizo y les tendió otro llavero.

—Las de la casa. Ustedes llaman a don Juan, ¿no?

Asintieron y el hombre se alejó a paso ligero. Cano preguntó:

—¿Y, mi teniente?

—Tenemos que verificarlo, pero no creo que mienta en algo tan fácil de comprobar como las vacaciones. Y el muerto lleva ahí, por lo menos, según Benavides, seis días; tres de ellos muerto, y tres, vivo.

Localizaron a Juan Espliego, el dueño de la casa, a la primera llamada. Estaba en un barco entre Menorca e Ibiza y tardó en comprender que su casa se hallaba precintada al haberse encontrado en ella un cadáver de identidad desconocida. Al preguntarle por las llaves silbó y dijo que creía que tanto su mujer como sus hijos tenían un juego, pero que preguntaría y los llamaría. Ellos llevaban dos semanas fuera en el barco con toda la familia, por lo que no habían visto nada, pero dijo que no se podía imaginar que su asistenta o su jardinero, al que conocía desde pequeño, hubiesen podido tener algo que ver con un asesinato. Les explicó que el cuarto donde habían encontrado al muerto había contenido la calefacción eléctrica, pero que se sustituyó por una de gas, que ahora estaba en el sótano de la casa. Tenían planeado volver en unos diez días, pero les aseguró que si le necesitaban volvería antes.

Karen y Cano colgaron y salieron a observar las casas de alrededor.

—Supongamos que le metieran inconsciente —dijo el brigada.

—¿Lo movieron con la carretilla? Tenían que conocer la casa.

—Y saber que el jardinero y la familia estaban fuera; si no, lo hubiesen encontrado. Algún ruido debió de hacer. ¿Alguien de por aquí?

La teniente dudó.

—Podría ser, está bien preparado. Cano, llame a Suárez al cuartel, que se entere de dónde está la inmobiliaria del plano que llevaba el muerto. Y a ver qué saca de Juan Espliego, por favor.

Entraron en el jardín otra vez y cruzaron por el césped. Se miraron los zapatos: estaban llenos de hierba mojada.

2

San Lorenzo, junio de 1989

El autobús verde se detuvo al lado del monasterio y Rafael vio la figura pequeña y recia del tío Justo esperándole en la calle. Levantó la mano para saludarle y se estrechó con él en un abrazo. Justo nunca había sido de muchas palabras, pero su mujer le había pedido que fuese amable con su sobrino. Le ofreció pasar por el bar para tomarse una caña, pero el calor era sofocante y arrastrar el equipaje por el pueblo disuadió a Rafael.

Elena los esperaba en la terraza y abrazó a su sobrino con cariño. Rafael pensó que su tía se parecía mucho a su madre: tenía la misma cara sonriente que ella, las tersas mejillas rellenitas y el mismo aire maternal acentuado por unas prietas redondeces. Le enseñó su habitación y le dejó instalarse mientras acababa la comida.

Justo se sentó en la cocina con su mujer y se justificó mientras esta revolvía el sofrito.

—Que conste que le he dicho al chico de ir al bar y no ha querido.

—Que ya, Justo, ya sé que te has portado. Estará cansado, todo el año estudiando y trabajando como un loco. Dejémosle un par de días, que duerma bien y se recupere.

—Elena, le he prometido al Paco que le haría currar. El Paco dice que tanto no ha estudiado, y que trabajar, tampoco. Y que la tiene a tu hermana Marga el seso comido.

Elena sonrió comprensiva.

—La Marga dice que cree que anda con una chiquita. Y sí que ha estudiado, el pobre, que también el Paco se pasa y se cree que todos son como él.

—Es igual —dijo Justo levantando las manos—. La cuestión es que algo tiene que hacer. No te lo vas a llevar tú a la compra, ¿no? Así que, si no le van los jardines, que coja el trabajo del club. Son solo las horas de la tarde.

—Dice la Marga que quiere dar clases particulares.

—Pues que ni pintado. Que ponga anuncios por el pueblo, verás como encuentra.

Rafa apareció en el marco de la puerta. Vio unas gambas peladas y unas chirlas en sendos platos; Elena había preparado una paella. Justo abrió la nevera, le tendió una cerveza y la mujer puso un bol con unas patatas fritas sobre la mesa. Parecían incómodos con su sobrino, pero Rafa alabó el olor del guiso y afirmó que le encantaba la paella. Agradeció la televisión y le dijo a Justo que podrían ver el tour de Francia. El ambiente se distendió, Elena se abrió una cerveza también, rio con ellos y sirvió la comida. Justo le explicó en qué consistía el trabajo en el club de golf y en los jardines que cuidaba, ofreciéndose a pagarle las horas que hiciese. Elena le propuso acompañarle a poner los anuncios para las clases y le dijo que el pueblo tenía muchos veraneantes y seguro que alguno estaría interesado. Rafa no dudó: las clases particulares le darían dinero y le gustaba enseñar. En el club tendría propinas y, aunque le daba vergüenza encontrarse a alguien de la facultad, lo explicaría con el cabreo de su padre, que le había obligado a ponerse a trabajar para que se enterase de cómo era la vida de verdad. Suspiró y pensó en él; siempre con la coletilla de «yo a tu edad...; que no tienes ni idea de lo que cuesta ganar el dinero». Recogió la mesa con Elena y se sentó con ella a ver una serie mientras Justo echaba una cabezadita antes de irse a trabajar.

Escribió los anuncios: «Estudiante de Derecho da clases particulares, primaria y bachillerato», y añadió su nombre y el número de teléfono de los tíos. En la tienda de los periódicos lo pegaron junto a los otros anuncios de la puerta. La peluquería estaba llena, pero Elena conocía a la dueña, una rubia vivaracha que dejó el secador para atenderlos. En el mercado compraron unos calamares para cenar y lo pegaron en la pared de mármol de la panadería. Cuando volvieron al piso, ya había vuelto Justo, que había salido antes del jardín para poder llevar a Rafael al club.

El club de golf de La Herrería estaba cerrado por una barrera vigilada por un guarda en la garita. Justo se paró, saludó al hombre y, tras intercambiar unas palabras, le explicó que llevaba a su sobrino a trabajar. Atravesaron el campo, aparcaron bajo el techado de cañizo y entraron en el edificio de granito, donde se cruzaron con varios jugadores de golf.

El encargado, que estaba rodeado de papeles en su despacho, levantó la vista al llegar ellos. Justo le saludó y le dijo:

—Este es mi sobrino, del que te hablé.

—Entonces, ¿quieres trabajar? —contestó el hombre dirigiéndose a Rafael.

El joven asintió.

—Es un poco de todo —explicó el hombre—: servir copas si se llena el bar; recoger los vestuarios y, si se necesita, acompañar a los jugadores por el campo llevándoles el carro. A partir de las dos. —Rafael asintió—. Si quieres, empiezas ahora mismo. Te damos el uniforme de camarero y ya está.

Rafa acompañó a Justo al coche y este dijo que le recogería cuando acabase.

Se colocó en el bar y sirvió unos aperitivos. Un señor iba a leer la carta para pedir cuando se dio cuenta de que no tenía las gafas y le explicó a Rafa que probablemente se las había dejado en los vestuarios. El joven se las hizo describir y fue corriendo a buscarlas. El hombre le dio cinco duros de propina. La tarde pasó rápido, el bar se empezó a llenar con los que volvían de jugar y grupos de mujeres que jugaban a las cartas en una salita. A las nueve el encargado le dijo que se podía ir, que ya se quedaban los del restaurante.

3

San Lorenzo, junio de 1989

Clara se sobresaltó al oír el coche por la grava, dejó el periódico que estaba recortando y salió a la entrada. Se lanzó a los brazos de su marido, que se bajaba del coche, haciéndole dar un traspiés.

—Clara, cariño, como si me hubiese ido a la guerra...

—No seas bobo; solo me hace ilusión que vengas.

El hombre sonrió. Su mujer tenía un candor y una inocencia que le desarmaban. El amor que sentía por él rayaba casi en la idolatría, le miraba como a un dios y bebía sus palabras como si fuesen los mandamientos. La besó y la agarró del brazo para entrar mientras ella le bombardeaba a preguntas.

—¿Has pasado mucho calor? ¿Había mucho tráfico?

—Tremendo... El coche era un horno. No, no demasiado.

—La verdad es que no entiendo por qué sigues con este coche destartalado. No me puedo creer que alguien criticase que comprases uno con aire acondicionado. Ni siquiera tendría por qué ser grande...

Manuel respondió, irritado.

—Clara, te lo he dicho mil veces. Es cuestión de principios. Con todos los periodistas que se recorren España en coches sin climatización, no voy a comprarme yo uno con aire para subir los 45 kilómetros a la sierra. ¿Te parecería consecuente? —Añadió, un poco más suave—: ¿No entiendes que no tiene ninguna importancia? Las cosas fundamentales son otras.

Clara le atrajo hacia sí y apoyó la cabeza en su brazo.

—Ya, si tienes razón. ¿Sabes qué estaba haciendo? Recortar tu columna de hoy. Es buenísima.

Manuel sonrió.

—¿Te ha gustado? —Le pellizcó la mejilla—. Me alegro, porque lo que es a tu padre le va a espantar. Pero, bueno, como él compra ese periódico de fachas, no la leerá.

—He comprado varios ejemplares de ElIndependiente y le llevaré uno mañana. Ponte cómodo, que voy a buscarte una cerveza.

Manuel se dejó caer en un sofá de bambú y miró a su mujer alejarse. Clara era delgada y menuda; tenía unos bonitos ojos claros y llevaba el pelo rubio cortado en una melena a la altura de los hombros. Manuel era alto y moreno, tenía unos ojos oscuros bajo unas cejas pobladas casi negras. Llevaba barba por comodidad; si quería parecer bien afeitado, tenía que pasarse la máquina dos veces al día. No llevaba corbata y se había remangado las mangas de la camisa blanca. Observó los altos pinos de El Escorial y pensó que cuando conoció a Clara Bailén en la facultad no se imaginó que iba a acabar pasando los veranos en una de las zonas más elegantes de la sierra madrileña, pero su suegro les regaló la casa cuando se casaron y Manuel no había encontrado manera de rechazarlo. Dudó si lanzarse a la piscina o esperar a su mujer y la cerveza. Cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás hasta que el rumor de las sandalias sobre la piedra le hicieron volver a incorporarse. Clara traía una bandeja con dos botellines abiertos, dos vasos y un plato con aceitunas. Sonrió, cogió la botella y bebió directamente mientras ella, con una mirada de falso reproche, se la servía en un vaso.

—Entonces, ¿te ha gustado el artículo? —preguntó Manuel.

—Mucho. Sobre todo, me parece muy ponderado.

Manuel pensó que su mujer tenía razón. Había evitado una postura extrema, siendo el tema de las represalias contra la ETA tan sensible. Había apelado a la joven democracia, a los valores que habían hecho que España entrase en la Comunidad Europea y que no podían ser puestos en juego por ninguna causa. Clara se levantó.

—Te acuerdas de que esta noche tenemos una cena, ¿verdad?

—Vaya, sí —suspiró Manuel—. Qué pereza, ¿no? Hubiese preferido darme un buen baño contigo, chata.

—Siempre podemos bañarnos a la vuelta. —Se acercó a él y le besó—. Y nos tenemos que duchar antes de ir.

—¿Dónde están los niños?

—Lola, en casa de una amiga, en una fiesta, pero la sube otra madre. Diego anda con Leonardo por el jardín.

—¿Por qué la tiene que subir alguien? —preguntó Manuel irritado.

—Hombre, Manuel, por la calle y sola de noche...

—¡Tiene catorce años! Yo creo que este verano podemos instaurar que se muevan solos, nada de andar con chófer. Si tiene edad para fiestas, que haga piernas y suba. Y Diego igual.

—Manuel —protestó Clara—, Diego tiene diez años...

—A su edad, yo andaba solo por Madrid repartiendo periódicos. Y El Escorial no es Madrid. Ya verás, un poco de independencia les vendrá bien. Y no soy inflexible; si un día llueve o es demasiado tarde, vamos a por ellos. Pero, si no, que no me entere de que andas de aquí para allá de chófer. —Se levantó y, ofreciéndole la mano a su mujer, para dar por zanjado el asunto, añadió—: ¿No querías bañarte antes de la cena?

4

San Lorenzo, agosto de 2016

La pareja de guardias tocó el timbre de la casa de enfrente. Una voz con acento extranjero contestó y abrió una verja que se dividió con un pitido. Subieron por una avenida bordeada por macizos de hortensias azules hasta una casa de líneas herrerianas, donde los esperaba una mujer de color con la cabeza peinada con trencitas y vestida con un uniforme blanco. Tras ella apareció una mujer de unos setenta años, que se presentó como Pilar Cienfuegos. Los hizo pasar a la penumbra de un salón amueblado en tonos verdes y adornado con un bodegón de unos faisanes que esperaban a ser desplumados.

La mujer asintió, inquieta, a la pregunta de si había estado en la casa la semana anterior. Cuando la informaron de que se había cometido un delito, sacudió la cabeza con decisión.

—¿Han entrado otra vez a robar? ¡Esto es un sinvivir! —exclamó—. Eso pasa por dejar entrar en el país a todos esos desgraciados. Claro, llegan aquí y piensan que esto es jauja. Y así pasa lo que pasa, que ni alarmas, ni rejas, ni nada sirve. Miren, el mes pasado, otra vez. Y, este invierno también, unos tipos se colaron en una de las casas y se llevaron lo que pudieron, por no hablar del desastre que dejaron. Hasta hicieron sus necesidades en los sofás; con eso les digo todo. Y claro, ustedes, como tienen otras cosas que hacer..., que, no se crean, pero yo sé, con lo que deben de tener que lidiar todos los días, pues, claro, no tienen tiempo ni ganas, que para qué nos vamos a engañar.

La teniente abrió la boca para responder, pero Cano se le adelantó, irritado.

—Ese caso del que habla pasó hace dos años. La policía encontró al grupo que lo había hecho; unos chicos del pueblo, con genes de gurriatos. Nosotros nos ocupamos de todos los casos por igual, pero en ese caso en particular se perdió tiempo porque algunos vecinos acusaron a un chico árabe que había sido visto por las inmediaciones, pero que resultó ser un jardinero que subía todos los días andando. Y los chicos del pueblo, a pesar de andar con botellones por las calles, esos no habían llamado la atención. Muchas veces las cosas no son como nos gustaría que fuesen, ¿verdad?

La señora lo miró levantando una ceja y no contestó; solo suspiró, pensando que ese buen mozo ya se enteraría de cómo era la realidad cuando fuese más mayor. Los ojos de Karen estaban cada vez más oscuros, pero Cano observaba a la mujer y no se dio cuenta.

—Y no —continuó el brigada—, no han entrado a robar. Ha sido un asesinato. Así que, si nos puede usted decir algo, le estaríamos muy agradecidos.

—¿Les ha pasado algo a los Espliego? —preguntó la mujer, de repente preocupada—. Pero si no están...

Cano contestó, cortante:

—No, no parece que sea ninguno de los Espliego.

El alivio en la cara de la mujer fue inmediato mientras que el brigada la fulminaba con la mirada.

—Entonces, ¿quién?

La teniente sacó su teléfono, puso su cuerpo entre la mujer y su segundo y, tras avisarla de que la imagen podía ser impactante, le enseñó la foto del cadáver. Contra todo pronóstico, la mujer no tuvo ninguna reacción de espanto, sino que su rostro mostró más bien curiosidad. Contestó, tras unos segundos, con cierta decepción en la voz:

—Pues no me suena, no...

La teniente insistió:

—¿No ha visto a nadie entrar en el jardín de sus vecinos esta última semana?

—No —contestó Pilar Cienfuegos—, pero su puerta principal no se ve desde aquí; solo la de la pradera. Y esa solo desde la parte baja del jardín, y ahí no suelo bajar. Le pueden preguntar al jardinero. Él sí que anda por ahí.

—¿Se ve el jardín desde alguna parte de la casa?

—Antes se veía algo desde los dormitorios. Pero los árboles han crecido mucho y ya ni vemos el monasterio, por no hablar del jardín.

Los guio al piso superior, pero solo se veían el tejado de pizarra de la otra casa y las copas de los árboles. Se cruzaron con un hombre mayor que se movía ayudado por un joven vestido con un uniforme de enfermero. El sonido dulce de su voz delataba un origen sudamericano.

—Es mi marido —explicó la mujer—, pero está enfermo y no puede ayudarles. Ya casi no habla... Duerme hacia el otro lado porque se levanta varias veces por la noche. Él es Severo.

No añadió más, pero una leve sonrisa de suficiencia en su cara indicaba, que, por el hecho de tener varios empleados de origen no español, la acusación de racismo era completamente injustificada.

El cuidador afirmó que se mantenía siempre con el señor en el otro lado de la casa y no había notado nada fuera de lo normal.

Karen preguntó:

—¿Está el jardinero ahora aquí?

—No, solo viene por las tardes. Hacia las cuatro lo tienen aquí. Si quieren le llamo, aunque no suele coger el teléfono. Ya sabe. —La mujer suspiró—: El horario de servicio y nada más.

Sacó un teléfono, buscó un número y lo marcó. Tras unos pitidos, colgó otra vez.

—¿Ven? Lo que les decía... Ahora mismo les apunto el número.

—¿Dónde está la joven que nos ha abierto la puerta? —preguntó la teniente.

—¿Cathy? No creo que sepa nada, pero hablen con ella. Estará en la cocina. Lleva en casa ya cinco años, para que después me acusen de racista.

Cano se irguió y abrió la boca, pero una mirada de la teniente le hizo callarse. Bajaron a la cocina, donde la empleada vaciaba unas bolsas. La chica, al verlos, se empezó a retorcer las manos mientras sus ojos se dirigían a Pilar Cienfuegos, que esperaba tras ellos con un papel en la mano bajo el dintel de la puerta. La teniente se volvió y la despidió tras coger el número del jardinero. La mujer dio la vuelta molesta y desapareció. Karen se dirigió entonces a la empleada, que parecía más tranquila.

—¿Nos puede contestar unas preguntas más, por favor?

—¿Me dan un momentico, que guarde el pescado? Con este calor...

Sacó unas botellas de la nevera y metió la bolsa en el sitio que había quedado libre, se lavó las manos y se las secó con un trapo.

—¿Pasea usted alguna vez por el jardín?

—No muy a menudo —respondió Cathy—. Hay mucho que hacer y siempre me pueden llamar, así que paro cerca. Pero a veces bajo; ahí se está bien, me puedo sentar en las escaleras al fresco y no molesto.

La teniente continuó.

—¿Pudo ver algún coche o a alguien entrando en la casa vecina durante la semana pasada?

—El fin de semana libré, no le puedo decir. Si bajo, es solo a la tarde, si la señora sale y Severo está con el señor. No pasan muchos coches por ahí, y parar, menos. Otros años he visto al jardinero sacando cubos, pero este mes todavía no. La semana pasada paró un coche, sí, pero fue antes del fin de semana. Me extrañó.

—¿Por qué? —preguntó Karen.

—Pues porque aparcó delante del portón y sé cómo se pone la señora cada vez que alguien bloquea su entrada.

Cano apuntaba las respuestas y la teniente intentó concretar.

—¿Pudo haber sido alguien de la casa?

—No lo creo. Ellos aparcan siempre en la otra calle. Podría ser alguien para el jardín, pero a esas horas era raro; por eso me extrañó. Su jardinero tiene una camioneta azul y la deja en la entrada principal. Hoy estaba, la he visto al subir de la compra.

—¿Vio si salía alguien de ese coche?

Los ojos azabache de la chica se clavaron en ella.

—No. Solo pude ver que era un coche alto y blanco, nada más. A lo mejor solo se paró un momento... Me acuerdo porque se me había hecho tarde y tenía que poner la mesa para la cena.

—¿Era alto como una camioneta o más bien un todoterreno? —intentó precisar Karen.

—Una camioneta no era; hubiese pensado en el jardinero. Un todoterreno más bien.

—¿Qué hora sería?

La mujer miró el reloj y reflexionó.

—Si la señora estaba de merienda y me di prisa, debían de ser más o menos las ocho. Les gusta cenar pronto, como a las nueve. Serían a lo mejor las ocho y cuarto, según la cena que tuviese que preparar...

Karen insistió.

—Intente hacer memoria; ¿se acuerda de lo que cocinó esa noche?

La empleada cerró los ojos intentando recordar.

—Creo que eran almejas. Eso, almejas y pescado rebozado. Subí corriendo, porque son dos cosas que no se pueden tener preparadas rápido, y me había entretenido con el móvil.

—¿Hacen una lista de menús? —preguntó Karen.

La joven asintió.

—Pero, si eran almejas, era martes o viernes. Son los dos días que se baja a la compra y se cena pescado.

—¿Vio la matrícula, o una marca?

—No, ya le digo que solo lo vi de lado. No vi a nadie mientras yo estaba ahí —añadió preocupada—. No se lo dirán a la señora, ¿verdad? Que me siento ahí...

Karen negó con la cabeza y le dieron su número por si recordaba algo más. Pilar Cienfuegos irrumpió en la cocina.

—Ah, Cathy —dijo sorprendida—, estás todavía con estos señores.

Karen sonrió a la mujer.

—Ya nos íbamos, muchas gracias por su ayuda. ¿Le importa que bajemos a la puerta de abajo del jardín?

—¿La que da a la calle de atrás de los Espliego? Pero si por ahí no pasa nadie... Pero, claro, bajen si quieren. ¿Les acompaño? O bueno, si no les importa, les acompaña Cathy. Son demasiadas escaleras para mí. —Se giró hacia la empleada y añadió—: Sabes dónde es, ¿no?

La chica asintió.

—Si no, vuelvan esta tarde y hablen con el jardinero.

Descendieron las empinadas escaleras que bajaban hasta la calle. Cathy se acercó a uno de los últimos escalones y lo señaló.

—Me siento en este porque hay red.

Se sentaron en el escalón y comprobaron que desde ese ángulo solo se veía el asfalto y la parte inferior del portón. Intercambiaron una mirada decepcionada; desde ahí era imposible que hubiese visto a los ocupantes del coche. Cano se dirigió a la asistenta:

—¿Se acuerda de si su jardinero estaba ese día también por aquí?

—Se debía de haber ido; si no, no me hubiera sentado —respondió Cathy segura.

—¿A qué hora se va? —inquirió Cano.

—Hacia las ocho.

Salieron de la casa y, ya fuera, la teniente se volvió hacia Cano, furiosa. Una dura línea en la mandíbula y los ojos casi negros denotaban su enfado. Le espetó:

—Brigada Cano, le estaría inmensamente agradecida si no coaccionase a los testigos antes de tiempo. Si mis métodos no le parecen bien, lo mejor es que lo solucionemos aquí mismo.

Su compañero la miró asombrado.

—¿Perdone?

—Ya me ha oído, y sabe perfectamente a lo que me refiero. Que esa señora es una xenófoba no me lo tiene que decir a mí. Pero nuestro deber y nuestra función es entender y saber. Y para ello, aunque sea cierto, no es un buen método acusarla de racista. Sí, ya sé que se acusó a ese chico y después no era. —Levantó la voz—: Pero esa no es la cuestión. Yo quiero saber quién pasó, me importa un bledo si era amarillo, blanco o negro. Y, de cualquiera que pasase, quiero la mejor descripción posible. Imagínese; alguien de color pasó ese día. Después de la filípica que le ha echado, a lo mejor se coacciona y no nos lo dice, con miedo a que usted la tache de racista otra vez. Y, entonces, ¿qué? —Se encogió de hombros—. ¿No podría ser un testigo? Estoy de acuerdo con usted: esa señora es imposible. Pero, si busco a alguien, quiero saber si es blanco o negro, alto o bajo, hombre o mujer. Y gordo o flaco, para el caso. Va a llegar un momento en que, por ser políticamente correctos, se nos describa tanto a testigos como a sospechosos como entes sin sexo, sin color y sin defectos. Para lo que nos atañe a nosotros, prefiero, por muy denigrante que sea, que me diga que el que pasaba era negro como un tizón, estaba gordo como un trullo y tenía la nariz más ancha que la boca. Tendríamos más probabilidades de encontrarlo que si nos dice que era un hombre que paseaba. Lo que no quiere decir que, en esencia, no esté de acuerdo con usted. Pero la próxima vez, espere usted a que acabemos de interrogarla para educarla.

Quitándole acritud a sus palabras continuó:

—Y seguro que unas clases de civismo no le iban nada mal, estoy totalmente de acuerdo.

—Perdone, tiene usted razón. Pero los prejuicios me sacan de mis casillas.

—Si está usted en lo cierto, Cano —dijo más tranquila—, pero no es nuestra función. Y en lo estricto del terreno personal le digo que de vez en cuando pienso que nos estamos volviendo tan políticamente correctos que vamos a perder la individualidad. Se está llegando a límites demenciales; en Holanda se hablaba de denominar a todos los niños de las guarderías con el género neutro, para evitar el sexismo. De prohibir a las modelos delgadas, para evitar la anorexia. De prohibir las tallas pequeñas, con el mismo fin. Creo que es un error; un día prohibimos las tallas pequeñas y el siguiente las grandes, en aras de la salud. ¿Para acabar cómo? ¿Como algunos japoneses, que tienen que teñirles el pelo a las niñas para que entren en el canon y las admitan en un colegio? Todos iguales, ahí no hay marginación posible. Y, no se equivoque, no me parece bien que las modelos pesen cuarenta y cinco kilos. Pero ¿qué es de la mujer que mide uno cincuenta y está delgada? ¿Vamos a suprimir su talla? ¿No la marginamos a ella? Y, sí, sé que hay marginación, sé que hay racistas. Pero no creo que la solución a ello sean prohibiciones. Creo que hay que educar, dialogar y, sobre todo, convivir. El miedo siempre está en lo desconocido. Es un error evitar el diálogo, evitar la discusión. Estamos perdiendo la capacidad de hablar; lo ve en las tertulias políticas, que cada vez son más monólogos y menos discusiones. Siempre me ha encantado la frase de Voltaire, que dijo que podía no estar de acuerdo con otra opinión, pero lucharía hasta la muerte para que pudiese ser expresada.

El aire del coche era asfixiante y la tensión todavía era palpable. La teniente abrió la ventana y lo miró.

—Y espero que comparta usted mi opinión...

Cano la observó interrogante.

—... Nos hemos ganado una caña.

5

San Lorenzo, agosto de 2016

Los tupidos castaños del bar Alaska mantenían la plaza en la sombra. Se instalaron en una mesa, Karen entró al baño y volvió justo cuando uno de los camareros se había acercado a su sitio, donde se había quedado solo Cano. Al darle la espalda, el camarero no reparó en ella y siguió hablando con él.

—Qué hay, macho, ¿qué tal las vacaciones? ¿Cómo anda tu chico? No le he visto todavía, pero como esté tan quemado como tú debéis de hacer una pareja de coña...

El brigada, al ver a la teniente, reaccionó como si le hubiesen dado un puñetazo. El camarero, al ver su rostro, se giró en redondo y esbozó una disculpa con los labios en dirección al guardia antes de escabullirse hacia el interior.

Karen se sentó y miró el menú del día.

—Gazpacho y pollo al ajillo, suena bien. A no ser que el gazpacho sea aguachirle.

El tono bronceado de la cara de Cano era ahora rojizo.

—¡Brigada Cano! —dijo levantando la voz—, ¿es bueno el gazpacho?

Este tragó y consiguió articular.

—El de aquí está bien. Es un amigo del colegio.

—¿Y dos cañas?

El brigada asintió, se levantó y entró en el local mientras Karen comprobaba los mensajes de su teléfono evitando mirar hacia la puerta del local para ahorrarle a su segundo ser testigo de la bronca que debía de estarle echando a su compañero de pupitre por desvelar algo que Cano creía oculto, pero que ella suponía desde que empezaron a trabajar juntos el invierno anterior.

El camarero volvió y con un exagerado aire formal colocó los dos vasos helados sobre la mesa y un platito de aceitunas. Se detuvo junto a la mesa y la miró con detenimiento. Pareció que iba a decir algo, pero se lo pensó mejor y se dio la vuelta para volver al interior casi chocándose con Cano, que le lanzó una mirada asesina. Se sentó y quedaron en silencio. Cano parecía muy violento, y Karen supuso que la vida como guardia civil homosexual en un pueblo no debía de ser fácil. San Lorenzo era pequeño y probablemente no hacía falta ni siquiera una metedura de pata como la del camarero para que la noticia se extendiese como el fuego. Lidiar con la población entrada en años o con el joven del botellón que le espetaba su condición cual insulto sería incluso más difícil que con los compañeros. No quería obligarle a hablar de un tema que él no había sacado a colación, pero su segundo parecía sentirse obligado a darle explicaciones.

—Mi teniente...

—Cano, ni se le ocurra darme explicaciones. Es su vida privada, hace usted lo que quiera y a mí ni me va ni me viene. Así que cuénteme lo que le parece nuestro muerto, que ese sí que me importa.