Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Foca

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Investigación

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Desde sus orígenes, el cine ha sido objeto de control para eliminar aquello que en cada época el poder consideraba «peligroso». En este libro, ameno al estar concebido como un gran reportaje, Vicente Romero nos narra la historia de la censura en el cine español, con especial atención a los cuarenta años de la dictadura franquista, cuando Los señores de las tijeras –principalmente falangistas y representantes de la Iglesia– impusieron los criterios religiosos y políticos oficiales sobre lo que se podía o no ver en las pantallas: imágenes cortadas, diálogos suprimidos, argumentos tergiversados por el doblaje... hasta extremos tan absurdos y ridículos que hoy nos generan una sonrisa, pero que representaron una condena para nuestro cine. Esta rigurosa investigación nos ofrece testimonios de nuestros principales cineastas (Berlanga, Bardem, Saura, Iquino, etcétera), así como de integrantes de las juntas de censura, junto a algunas imágenes de secuencias prohibidas y una selección de documentos oficiales inéditos sobre la actuación de los llamados ángeles guardianes que se esmeraban en una represión cultural destinada –según afirmó el ministro de Información, Arias Salgado– a salvar almas de españoles. Ante los ojos del lector, en estas páginas se despliega una atractiva crónica de los tiempos más difíciles y oscuros de la sociedad española, no tan lejanos, cuando permanecía sometida a la estrechez moral y el dogmatismo del régimen surgido de la Guerra Civil.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 342

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

foca investigación

194

Diseño interior y cubierta: RAG

Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.

Nota a la edición digital:

Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original..

© Vicente Romero, 2023

© Ediciones Akal, S. A., 2023

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: 918 061 996

Fax: 918 044 028

www.akal.com

facebook.com/EdicionesAkal

@AkalEditor

ISBN: 978-84-16842-85-8

Vicente Romero

Los señores de las tijeras

El cine que la censura nos prohibió

Desde sus orígenes, el cine ha sido objeto de control para eliminar aquello que en cada época el poder consideraba «peligroso». En este libro, ameno al estar concebido como un gran reportaje, Vicente Romero nos narra la historia de la censura en el cine español, con especial atención a los cuarenta años de la dictadura franquista, cuando los señores de las tijeras –principalmente falangistas y representantes de la Iglesia– impusieron los criterios religiosos y políticos oficiales sobre lo que se podía o no ver en las pantallas: imágenes cortadas, diálogos suprimidos, argumentos tergiversados por el doblaje... hasta extremos tan absurdos y ridículos que hoy nos generan una sonrisa, pero que representaron una condena para nuestro cine.

Esta rigurosa investigación nos ofrece testimonios de nuestros principales cineastas (Berlanga, Bardem, Saura, Iquino, etcétera), así como de integrantes de las juntas de censura, junto a algunas imágenes de secuencias prohibidas y una selección de documentos oficiales inéditos sobre la actuación de los llamados ángeles guardianes que se esmeraban en una represión cultural destinada –según afirmó el ministro de Información, Arias Salgado– a salvar almas de españoles.

Ante los ojos del lector, en estas páginas se despliega una atractiva crónica de los tiempos más difíciles y oscuros de la sociedad española, no tan lejanos, cuando permanecía sometida a la estrechez moral y el dogmatismo del régimen surgido de la Guerra Civil.

Vicente Romero Ramírez (Madrid, 1947) es uno de los nombres más reconocidos en el periodismo español. Como enviado especial –primero del diario Pueblo y, después, de TVE– cubrió los principales conflictos internacionales durante más de cuatro décadas, desde la guerra de Vietnam. Autor de más de 350 reportajes en Informe Semanal y En Portada, y de incontables crónicas en Telediario, también dirigió el programa de viajes Buscamundos y dos series de documentales, Imágenes Perdidas, sobre la historia del olvidado cine mudo español, e Imágenes Prohibidas, una investigación sobre los tiempos oscuros de la censura cinematográfica. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos galardones como, entre otros, el Ondas Internacional, el Víctor de la Serna de la Asociación de la Prensa de Madrid, los premios del Club Internacional de Prensa, del Festival de Nueva York, el Cirilo Rodríguez o el Bravo, así como reconocimientos por el carácter ético de su trabajo, como el de la Asociación de Derechos Humanos de España, el de Unicef o la Medalla de Oro de Cruz Roja Española.

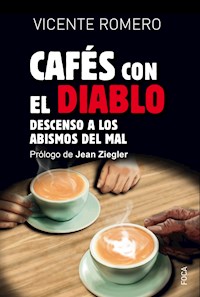

Autor de más de una docena de libros, en Foca ha publicado Habitaciones de soledad y miedo (2016), Tierra de zombis. Vudú y miseria en Haití (2019) y Cafés con el diablo. Descenso a los abismos del mal (2021).

AGRADECIMIENTOS

A Miguel Romero, por su lectura crítica y sus consejos.

A Santiago Aguilar, por sus opiniones y datos.

A Jesús Espino, editor y amigo, por su siempre eficaz trabajo.

Contacto con el autor: [email protected]

ADVERTENCIA DEL AUTOR

Este libro no es un ensayo escrito por un historiador, sino un largo reportaje, obra de un periodista, sobre la censura cinematográfica. Se basa, sobre todo, en materiales obtenidos para realizar la serie Imágenes prohibidas (1994, TVE). Quizá debí escribirlo mucho antes, pero la vorágine de mi trabajo como enviado especial me obligó a aplazarlo. Ahora, casi treinta años después, he pensado que era un deber recopilar algunos documentos entonces conseguidos –que continúan olvidados, cuando no perdidos– junto a declaraciones personales de quienes padecieron los efectos de la censura o conocieron las interioridades de su funcionamiento en distintas épocas, así como de varios que la ejercieron. Muchos ya no están entre nosotros, pero sus testimonios continúan teniendo un enorme valor como parte fundamental de la historia del cine español.

Uno piensa que la censura es un problema del pasado. Sin embargo, los efectos de la censura duran para siempre, son eternos. Son películas que están ya cortadas. Cómo puedes explicar que «esto no era así, sino de esta otra manera»... O sea, que la maldición de la censura es para siempre.

Juan Antonio Bardem

Capítulo 1

Los salvadores de almas

A modo de introducción

Prohibir, mutilar y alterar las obras cinematográficas servía «para salvar las almas de los espectadores». Lo aseguraba con pleno convencimiento Gabriel Arias Salgado, ministro de Información del generalísimo Franco durante once años. Llegó a afirmarlo en una entrevista con un periodista italiano: «Le voy a hacer una revelación», declaró sin ambages, «antes de que implantásemos estas nuevas normas de orientación, el 90 por 100 de los españoles iba al infierno. Ahora, gracias a nosotros, sólo se condena el 25 por 100». Más allá de aquella absurda misión espiritual que le atribuía el político falangista y ultracatólico, amparado en tan fantásticos datos estadísticos, lo cierto es que la censura formaba parte del mecanismo de control político y moral de la dictadura sobre la sociedad española. Y que los encargados de impedir que el cine incitase al pecado de pensar y sentir libremente actuaban de modo implacable hasta el ridículo. Los censores se comportaban como ángeles guardianes de las esencias fundamentales del régimen en una sociedad sometida por el miedo. Y su trabajo, ejecutado con celo de iluminados, resultaba vergonzosamente evidente en unas pantallas carentes de libertad y condenadas a la castidad. Aquellos turbios personajes que, ataviados con hábitos religiosos y camisas azules, conjuraban cualquier riesgo de que el público soñara con mundos mejores en la oscuridad de los cines, protagonizaron una de las pesadillas culturales más recurrentes en nuestra reciente historia.

—Desconozco si entonces se denominaba ángeles guardianes a los censores –me comentó Alberto Reig, que fue director de No+Do[1] y miembro de la Junta de Censura–. Pero tenemos que recordar que, desde el punto de vista franquista, la sublevación militar que derivó en Guerra Civil fue una cruzada de liberación. Y de cruzada a ángeles, y de ángeles a salvar almas, sólo hay un paso.

La Iglesia, que salió de la Guerra Civil como triunfadora, temía y odiaba al cine. Monseñor Marcelino Olaechea Loizaga lo expresó con claridad en 1939: «Son los cines tan grandes destructores de la virilidad moral de los pueblos que no dudamos que sería un gran bien para la humanidad el que se incendiaran todos. En tanto llegue ese fuego bienhechor, feliz el pueblo a cuya entrada rece con verdad un cartel que diga “Aquí no hay cine”». Y las incendiarias opinionesdel entonces obispo de Pamplona –y después arzobispo de Valencia– eran compartidas por gran parte del clero.

—El padre Ayala tuvo unas frases memorables cuando dijo que el cine era peor que el diluvio universal, peor que el cólera, peor que la bomba atómica, peor que la guerra… que ya es decir –recordaba el periodista e historiador Rafael Abella[2]–. La quintaesencia de esta actitud censora la llegó a ostentar el ministro Arias Salgado, cuando a un productor de cine que le presentó un proyecto le dijo, después de enterarse de cuál era el tema, que nunca jamás podría darle autorización para rodar aquella película. Entonces el productor arguyó: «Ministro, yo he invertido mucho dinero en este asunto; si ahora no lo puedo rodar, me voy a la ruina». Y Arias Salgado le contestó: «Usted se arruinará, pero conste que yo le he salvado el alma».

—Ay, eso de salvar almas por medio de la censura, que suena a fantasía, yo se lo oí muchas veces a Arias Salgado, que era una buenísima persona, pero tan limitado de horizonte como refleja esa frase –nos corroboró José María García Escudero, que ocupó dos veces la Dirección General de Cinematografía[3]–.

Es una tentación irresistible imaginar a los censores como custodios de un limbo cinematográfico en el que quedasen eternamente olvidadas las imágenes prohibidas, con miles de latas llenas de celuloide envenenado por secuencias con ideas incorrectas o planos inmorales. Unos querubines menores que se encarnaron en funcionarios y habitaron entre nosotros, sin olvidar jamás las convicciones religiosas e ideológicas que debían defender, para mantenernos puros.

—Lo primero que me preguntó el secretario de la censura, con quien tuve una entrevista, fue si creía en Dios –recordaba José Luis Dibildos–. Quedé bastante desconcertado y le dije que sí. Entonces abrió un cajón, sacó una encíclica de un papa, no recuerdo cual, y me dijo «Vaya usted leyendo esto», mientras él seguía haciendo cosas con sus papeles.

La extrema dureza del aparato represor desarrollado bajo la autoridad suprema del generalísimo Franco –mediante incontables fusilamientos, asesinatos y desapariciones, torturas, encarcelamientos inhumanos, destierros y represalias políticas– podría hacer que la censura cinematográfica pareciera un tema menor. Pero lo cierto es que tuvo profundos efectos, junto a la absoluta manipulación propagandística de los medios informativos, como instrumento para imponer los estrechos límites del «fascismo a la española». Y el relato de sus desmanes, por describir aspectos esenciales de las bases de la tiranía, tiene que formar parte de nuestra amarga memoria colectiva.

Los espectadores advertían los tajos de las tijeras oficiales, sobre todo en las escenas de amor, con besos que se veían venir y siempre terminaban frustrándose. Incluso corrían masivamente rumores sobre mutilaciones censoras que a veces eran fruto de la imaginación popular, como unos supuestos desnudos de María Montez y de Rita Hayworth que nunca existieron.

—Hubo quien me aseguró que, en el estreno de Las mil y una noches, había visto a María Montez desnuda, y que lo habían cortado –añadía Florentino Soria, ex subdirector general de Cinematografía[4]–, pero era falso, no había tal plano en la película. Y luego llegaban las bromas. Por ejemplo, se caricaturizaba a la censura, afirmando que en la versión original de Cuando ruge la marabunta las voraces hormigas eran señoras desnudas.

A veces no quedaba más remedio que tomarse los atropellos represivos con cierto buen humor, utilizando la risa como única defensa posible. Pero se desconocía la magnitud de la devastación causada por las tijeras ministeriales. Porque sobre la censura nada podía publicarse, ni siquiera decirse en voz alta. Sus sesiones eran secretas y sus dictámenes, reservados. Incluso sus víctimas, los productores y directores afectados por sus decisiones, tenían que cortar sus propias obras siguiendo las indicaciones oficiales, de modo que las mutilaciones no pudieran ser fácilmente advertidas.

Hacer un informe sobre los métodos y efectos de la censura –por sucinto que fuere– es casi un acto de justicia. Porque significa airear algo de lo que durante tantos años estuvo prohibido hablar, y también describir la cerrazón mental de los policías del espíritu que se dedicaban a «salvar almas españolas». Investigar los documentos de su actuación –informes oficiales, dictámenes manuscritos de funcionarios, los guiones por ellos tachados, las escenas que suprimieron– supone adentrarse en las tinieblas intelectuales de la tiranía que España sufrió a lo largo de interminables décadas. Pero tampoco se puede explicar la censura sin detenerse en el contexto político y social de los distintos momentos de aquella época tenebrosa. Ni se debe olvidar que, al mismo tiempo que se cortaban los besos en la pantalla, se castigaban como delitos contra la moral los abrazos en las calles y las caricias en las últimas filas de los cines. Y que cualquier atisbo de crítica era reprimido con extrema dureza.

Tanto los conceptos básicos que manejaban los señores de las tijeras como sus actitudes personales parecen hoy fruto de una imaginación enferma. Los textos marcados por sus lápices rojos prueban el abuso que derrocharon, y las secuencias que suprimieron muestran sus constantes excesos en el empleo de las tijeras. Tachaduras y cortes resumen su miseria moral y política, incluso su propia mentalidad perversa que les hacía ver cosas inexistentes, hasta alcanzar el más sublime de los ridículos.

Muchas pruebas de sus desmanes, que tanto daño causaron a nuestro cine, desaparecieron para siempre, porque las empresas productoras e importadoras estaban obligadas a destruir físicamente el metraje prohibido. Y después, cuando cesó la censura –antes de quedar definitivamente abolida por la Constitución–, se mandó incinerar «documentación menor e inútil», como informes manuscritos de los ángeles guardianes que aún ocupaban un espacio precioso en armarios ministeriales. Quedan, sin embargo, en el Archivo General de la Administración, 1.396 cajas llenas de papeleo generado por la estrecha vigilancia gubernamental sobre el cine, correspondiente al periodo 1939-1977: solicitudes, expedientes, dictámenes, recursos, etcétera.

Autorización de censura del guion de Campanadas a media noche (Orson Welles, 1964), indicando dos cortes.

Escrito vergonzante, dirigido por ERCESA/Sagitario Films a la Dirección General de Cinematografía, manifestando un total sometimiento a la censura e incluso agradeciéndole sus dictámenes.

Por fortuna, algunos de aquellos materiales que se ordenó convertir en cenizas se salvaron milagrosamente de las llamas y, a través de extraños vericuetos administrativos, acabaron en manos de investigadores e incluso de coleccionistas cinematográficos. Alguien, que más tarde desempeñó un puesto prominente en la universidad, tuvo la precaución de conservar los informes que había fotocopiado en dependencias ministeriales para sus propias investigaciones. Además, numerosos rollos de celuloide, formados por planos y secuencias eliminados, se extraviaron en distintas instancias estatales y acabaron en ese enorme almacén de películas que es Filmoteca Española. En los cuatro años que estuvo a su frente Luis García Berlanga[5], se intentó recopilar y clasificar aquellos desperdigados restos que sumaban unos 70.000 metros de celuloide suprimido de producciones nacionales y extranjeras. Pero enseguida acabaron arrinconados en las estanterías, aguardando una revisión que no se reemprendería hasta 1991 –ya bajo la dirección de José María Prado[6]– por requerimiento de TVE y que sería tan superficial como carente de la debida metodología, ya que no se contrastaron los cortes con los guiones originales ni tampoco con las versiones estrenadas. Por otra parte, algunos censores atesoraron secretamente los tajos que propinaban. Muchas de esas pruebas ocultas fueron presentadas en la serie de TVE Imágenes prohibidas (1994)[7] y, junto a otras, aparecen citadas en este libro. A ellas hay que añadir los fehacientes testimonios de antiguos altos cargos del Ministerio de Información y de destacados miembros de los organismos censores, además de los relatos de quienes más directamente padecieron los efectos de su trabajo.

La censura franquista –la más dura y extensa de la historia del cine español– representó, como afirmaba el crítico Jaume Figueras, «una castración total y absoluta para toda una generación de cineastas». Pero lo cierto es que las medidas de control tomaron cuerpo legal en 1912 y, con distintos cambios, se prolongaron a lo largo de la monarquía de Alfonso XII, endurecidas bajo la dictadura de Primo de Rivera, y se mantuvieron durante la etapa de libertades de la Segunda República, radicalizándose en los años trágicos de la Guerra Civil. Es decir, que nuestras pantallas nunca fueron libres hasta 1978. El mejor epitafio para la censura lo escribió José María Forqué cuando explicó que, en ella, «todo ha sido feo, oscuro y tenebroso».

[1] Entre 1953 y 1962.

[2] Entre las obras de Rafael Abella destaca Por el imperio hacia Dios, crónica de una posguerra. 1939-1955, Barcelona, Planeta, 1978.

[3] José M.ª García Escudero (1916-2002) ocupó el cargo en 1951-1952 y 1962-1968. Durante la Guerra Civil actuó de comisario de una brigada anarquista y después se pasó al bando rebelde, donde fue alférez provisional. Doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas y Económicas; militar del Ejército de Aire (llegó a ser general auditor en el Cuerpo Jurídico); notario, letrado de las Cortes, consejero togado del Consejo Supremo de Justicia Militar y juez especial para la instrucción del sumario por el intento de golpe de Estado del 23-F. Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Madrid, ejerció el periodismo (El Debate, ABC, Ya, Arriba) y publicó una decena de libros como historiador.

[4] Florentino Soria (1917-2015) ocupó el cargo de 1962 a 1968. Director de la Filmoteca Nacional de 1970 a 1984. Escritor y guionista, fue coautor de Calabuch (1956, L. García Berlanga) y La vida alrededor (1959, F. Fernán Gómez), entre otros títulos. También actuó en pequeños papeles en varias películas, entre ellas las tres de la serie nacional de Berlanga: La escopeta nacional (1978), Patrimonio nacional (1980) y Nacional III (1982).

[5] Entre el 1 de enero de 1979 y el 31 de diciembre de 1982.

[6] José María Prado se mantuvo al frente de la Filmoteca Nacional durante 27 años (1989-2016). Pese a la insólita duración de su mandato, no completó la recuperación de materiales fílmicos y documentales de la censura, ni trazó un plan eficaz para la localización y restauración del cine mudo español.

[7] Serie de 14 episodios de media hora, escrita y dirigida por Vicente Romero. Se estrenó en 1994 y fue repuesta meses más tarde. En noviembre de 2007 se presentó refundida en dos capítulos de hora y media cada uno, con Miguel Romero Grayson como coguionista.

Capítulo 2

Una maldición universal

Desarrollo mundial de la censura

El cine aprendió enseguida a expresar sentimientos, provocando reacciones en los espectadores más allá del asombro inicial ante la fotografía en movimiento. Pero esa capacidad de producir risas o lágrimas, de entusiasmar o indignar al público, no tardaría en ser causa de problemas. La censura fue la respuesta del poder ante un nuevo medio de comunicación que demostraba enorme fuerza de seducción e influencia. Su aparición fue muy temprana en todo el mundo, vistiendo distintos uniformes y amparándose en diferentes ideologías.

El primer beso visto en las pantallas fue filmado por William Haise para Thomas Alva Edison en 1896. Se lo dieron John Rice y May Irwin –tal como hacían en la escena final del musical The Widow Jones– y sus 18 segundos causaron también el primer escándalo entre los espectadores. Pero su exhibición no se prohibió, aunque sentó un precedente para que los sectores más puritanos reclamasen formas de control moral ya desde la infancia del séptimo arte.

—La censura nace al mismo tiempo en Francia que en Estados Unidos, y no es una censura de Estado, sino de sociedades cívicas o religiosas que, por motivos diversos, creen que se está abusando de la libertad –explicaba Miquel Porter[1]–.

El primer beso en la historia del cine, filmado en 1896, causó escándalo pero no fue prohibido.

Las primeras huellas que se conservan de una actuación censora en el cine datan de 1903, cuando la danza del vientre de Fatima (1903) –anunciada como «la bailarina cuchi-cuchi más maravillosa del mundo»– no fue cortada pero sí tachada. Sobre sus pechos y caderas se trazaron gruesas rayas para ocultar unos movimientos que pusieron nerviosos a los vigilantes del orden moral. Curiosamente, ese tipo de baile árabe obsesionaría a los censores de todo el mundo a lo largo de muchas décadas, llegando hasta los permisivos años sesenta[2]. Por ejemplo, Fernando Fernán Gómez recordaba los esfuerzos que tuvo que hacer en la sala de montaje para que no se viera el ombligo de Naima Cherqui, cubierta de velos, en La venganza de Don Mendo (1961).

Los constantes ataques de las ligas moralistas internacionales no lograron impedir que las cámaras enseguida cayesen en la tentación de retratar cuerpos desnudos, ni que aquellas imágenes al principio circulasen libremente, provocando las iras de las autoridades, que ordenaban su retirada a la policía –sin que existiesen todavía organismos capacitados para impedir las proyecciones– como respuesta muchas veces a las denuncias, e incluso protestas callejeras, de los puritanos.

—La censura empezó cuando el cine dejó de ser una simple curiosidad de feria –apuntaba el censor y crítico cinematográfico Pascual Cebollada[3]–. Entonces hubo en París un comisario que cogió unos 30.000 metros de celuloide y los arrojó al Sena públicamente, como escarmiento.

Pero no sólo el erotismo producía irritación. También los contenidos sociales y políticos, aunque todavía expresados con cierta timidez e inocencia, se convirtieron en objetos de preocupación para quienes regían las sociedades más desarrolladas a comienzos del siglo xx. Como los latigazos propinados a un detenido político que se retrataban en The Nihilists (1905, Wallace McCutcheon), que levantaron agrias controversias a pesar de que su acción transcurriese en Rusia.

La censura no prohibió la danza del vientre, interpretada en 1903 por una bailarina cuchi-cuchi, pero tachó los movimientos provocativos de sus pechos y caderas.

La denominada Comisión contra el Vicio forzó que en Chicago, a partir de 1907, se impusiera a los cines contar con permisos escritos de los comisarios de policía para organizar su programación. Bajo la amenaza de cierre de las salas de exhibición se imponían los conceptos de las fuerzas más conservadoras. Al siguiente año, una campaña lanzada en Nueva York contra el vicio, los juegos de azar y la corrupción infantil alcanzó también al cine. Sus organizadores se reunieron con representantes de la incipiente industria para alcanzar un acuerdo público sobre contenidos, ordenando como medida de presión una clausura de locales en plenas fiestas navideñas. Así nació el New York Board of Motion Picture Censorship (NYBMP), aunque la palabra censura molestaba, por atentar contra el espíritu de la Constitución estadounidense, y no tardó en ser eliminada del nombre de un Consejo Oficial que teóricamente se limitaba a «recomendar» criterios y medidas prácticas que aplicar.

Impulsada principalmente por las instituciones cristianas, la censura avanzaba de forma incontenible. En 1909, una severa orden del cardenal vicario de Roma prohibió que los religiosos acudieran a los cines, calificándolos de «sitios propicios al pecado». Y, tres años más tarde, el Vaticano vetó las proyecciones en los templos.

Las primeras tijeras oficiales

—La censura es una expresión del poder de forma general –argumentaba el jurista Teodoro González Ballesteros[4]–. Y aparece específicamente en el cine en Suecia en el año 1909. Después se establece en Gran Bretaña, en 1911. Y en España, en noviembre de 1912.

El nacimiento de una nación (The Birth of a Nation, David W. Griffith), la obra maestra que más contribuyó a sentar las convenciones narrativas del nuevo arte, constituyó también una piedra miliar en el desarrollo de la censura. El racismo expreso del filme y su apología de la violencia provocaron la protesta liberal, por considerar perniciosas escenas como la violación de una joven blanca o el juicio contra un negro por miembros del Ku-Klux-Klan y la marca de su cadáver con las siglas de la organización criminal, tratada como heroica en la película. La polémica desatada hizo que los poderes públicos tomasen conciencia de la repercusión social del cine y decidieran adoptar medidas precisas. Frente al hecho censor, Griffith optó por incluir en todas sus obras un rótulo reclamando la misma libertad de expresión para la cámara que para la palabra escrita.

La gran obsesión censora fue siempre la defensa de la moral establecida. Y sus efectos pesaron sobre los principales creadores, condenados a poner límites convencionales a su trabajo. Aun así, y pese a los rigores moralistas imperantes en sus países de origen, muchas películas resultaban escandalosas en todo el mundo. Por ejemplo, dos grandes éxitos como La marca del fuego (The Cheat, 1915), el primer triunfo comercial de Cecil B. DeMille, e Intolerancia (Intolerance, 1916), la segunda obra maestra de Griffith, encontraron serios obstáculos para su distribución. La primera quedó prohibida en varios estados norteamericanos y europeos por contener elementos de sexo y racismo considerados «inaceptables», al narrar la historia de un japonés que marcaba a su amante blanca en la espalda con un sello candente. De la segunda se suprimieron numerosos planos, especialmente de bailes eróticos y mujeres semidesnudas, pertenecientes a la secuencia de la bacanal en Babilonia. Pero nada era suficiente para satisfacer a las organizaciones moralistas. Y en 1918 la Federación de Mujeres de Chicago denunció que la mayoría de las películas estrenadas deberían haber sido prohibidas, abandonando su colaboración con la National Board of Review of Motion Picture; la siguieron distintas Iglesias protestantes.

Audaz y provocador frente a la interesada prudencia de los productores, Erich von Stroheim se convirtió en la bestia negra de los puritanos de Hollywood y no rodó una sola película sin problemas. Desde Maridos ciegos (Blind Husbands, 1919) y Esposas frívolas (Foolish Wives, 1922), Stroheim jugó a una constante provocación, con actitudes en los límites de lo aceptable y unos presupuestos desorbitados. Temas como el adulterio, el sexo como obsesión o pasatiempo, la traición y la venganza, la corrupción y la decadencia morales de los privilegiados llegaban a extremos como el abuso contra una muchacha mentalmente discapacitada. Hollywood se lo permitió inicialmente –y llegó a invertir un millón de dólares en Esposas frívolas, que se anunció como la producción más cara jamás realizada– pero pronto le cortaría las alas. En Los amores de un príncipe (Merry-go-round, 1923) el todopoderoso Irving Thalberg lo despidió en pleno rodaje, reemplazándolo por Rupert Julian, y cortó planos de exhibición del físico del actor Norman Ferry, además de una escena de seducción. Incluso cuando Stroheim trabajó fuera de los grandes estudios, en La reina Kelly (Queen Kelly, 1928), financiado por el patriarca de la familia Kennedy para complacer a Gloria Swanson, acabó castigado por sus desmesuras formales y económicas.

También Cecil B. DeMille, que apostó por una transgresión formal mucho más comercial en sus comedias de dormitorios y cuartos de baño, mantuvo una escandalera de repercusiones mundiales, con las tijeras siempre pendientes de impedir audacias excesivas sin defraudar al público que las esperaba. Otros directores llegados de Europa, como Ernst Lubitsch, aportaron un toque de mayor sutileza para sortear las limitaciones… aunque el maestro alemán sufriera la drástica censura americana en su última película germana: el final de Montmartre (Die Flamme, 1922) fue alterado por Paramount –que adquirió sus derechos para Norteamérica– evitando el suicidio del personaje interpretado por Pola Negri.

En ocasiones, los rigores morales eran reemplazados por los «cambios por razones comerciales», como ocurrió en Teresa de Ubervilles (Tess of the d’Ubervilles, 1924, Marshall Neiland), donde Louis B. Mayer impuso al director un desenlace opuesto al de la novela de Thomas Hardy en que se basaba: la protagonista no era ejecutada por asesinato, sino que volvía a los brazos del amor de su vida. Más llamativo fue el caso en Alemania de Michael (Mikaël, 1924, Carl Th. Dreyer), donde se hizo la vista gorda ante un drama de amor homosexual y también se alteró el final para hacerlo más taquillero.

Hollywood era el centro de la producción cinematográfica, y sus criterios y modos de control sobre lo que debía o no ser visto por el público influyeron en todo el mundo. Con formas ligeramente divergentes, la censura se extendió por el planeta, llegando muchas veces a alterar el sentido político de las obras a ella sometidas. Caso paradigmático fue El acorazado Potemkin (Bronenósets Potyomkin, 1925), aclamada internacionalmente como obra maestra y a la vez criticada por su carácter propagandístico. Serguéi Eisenstein no logró impedir manipulaciones descaradas en varios países. Según el historiador Román Gubern[5], «el distribuidor sueco se encontró con que no le autorizaban la película y, como no quería perder la inversión que había efectuado, rehizo el montaje por su cuenta modificando totalmente la escena en que los marineros se sublevan contra la oficialidad y son reprimidos. Cogió los planos del fusilamiento y los puso al final, de modo que la rebelión no triunfaba. Y así circuló El acorazado Potemkinen Suecia, como un filme contrarrevolucionario, cuya moraleja era que el que se subleva, la palma».

Pero la censura política no sólo persiguió a Eisenstein en el mundo capitalista, sino también dentro de la Unión Soviética. Su primer tropiezo se produjo en Octubre (Oktyabr, 1927), durante cuyo rodaje comenzaron las masivas purgas estalinistas. Por decisión personal del padrecito, el personaje de Trotski fue eliminado de la historia y, por tanto, de la película que narraba el triunfo de la Revolución. Eisenstein tuvo que rehacer el montaje, y la cuarta parte del metraje original quedó suprimida. En Estados Unidos e Inglaterra, la mutilación fue aún mayor. En muchos otros países, Octubre ni siquiera llegó a proyectarse. La crisis del 29 y las crecientes tensiones sociales hicieron que fuera considerada especialmente peligrosa.

En los últimos años del cine mudo se desató una ofensiva moralista sobre Hollywood por la vida disipada de sus principales estrellas que la prensa reflejaba, presentando al conjunto de la industria cinematográfica como una gran «fábrica de pecados». La censura de los estudios aguzó la vista al máximo y afectó incluso a los diálogos que mantenían los intérpretes, aun sabiendo que el público no llegaría a escucharlos.

—Como no se iba a oír lo que se hablaba en el plató, los actores improvisaban y en una escena dramática empezaban a decir «hija de puta, cómo te quiero, eres una puta» y otras palabrotas horribles –confesaba el actor José Crespo[6], que destacó entre los españoles que trabajaron en la meca del cine–. Un día pusieron una película en un colegio de sordomudos y empezaron las criaturas a reírse, porque leyeron los labios. Entonces es cuando apretó más la censura.

Cansados de escándalos y hartos de problemas, los magnates de Hollywood decidieron, al mismo tiempo, poner orden en la vida alrededor de los estudios y establecer su propia autocensura. En 1922, la asociación de productores encargó esta tarea a William Hays, un funcionario gubernamental republicano, presbiteriano y abstemio, al que contrataron con un desmesurado sueldo anual de cien mil dólares en 1922. El poder de Hays fue aumentando progresivamente, hasta convertirse en el gran inquisidor del cine. De su despacho salieron unas inéditas «cláusulas de moralidad»en los contratos del personal artístico, además de informes sobre argumentos, guiones y filmaciones repletos de «consejos» para aplacar iras de moralistas y miedos de distribuidores a las censuras locales, que habían brotado ya en 37 de los estados de EEUU.

La llegada del sonido a las pantallas coincidió –y precipitó– la adopción de un conjunto de normas, que serían conocidas como el «código Hays», redactadas por el periodista católico Martin Quigley y el jesuita Daniel A. Lord. Entre otras atrocidades, quedaban proscritas las relaciones interraciales. Sin embargo, se pretendió revestirlo de modo positivo, insistiendo en su vocación antibelicista y de defensa de los más desprotegidos frente al poder del dinero.

—El texto contemplaba todos los aspectos, el crimen, la violencia, la sexualidad, y los diálogos obscenos o procaces –añadía Gubern–. Tuvo mucha importancia porque se convirtió en el modelo. Este código entró definitivamente en vigor, con poder ejecutivo, en 1934 por las presiones de la Legión de la Decencia, un organismo católico que dependía de la Conferencia Episcopal.

Los efectos del «código Hays»

Sus efectos prácticos se notaron de inmediato. Entre los primeros casos más conocidos aparece, ya en 1932, La Venus rubia (Blonde Venus, 1932, Josef von Sternberg), con la supresión de la escena del baño de Marlene Dietrich y sus amigas en un estanque por «provocativo e indecente», pese a resultar imprescindible para la comprensión del argumento, ya que en ella se conocían los personajes principales[7]. En King Kong (1933, M. C. Cooper y E. B. Schoedsack) se cortó el jugueteo del gigantesco simio con Fay Wray, apresada en su mano[8]. En Cleopatra (1934, C. B. DeMille) hubo que modificar el vestuario de Claudette Colbert para taparle el ombligo, lo que extendió por Hollywood el rumor de que Hays sufría una perversión sexual con esa parte del cuerpo. Pero aún más grotescos serían los tajos propinados a Tarzán y su compañera (Tarzan and His Mate, 1934, Cedric Gibbons) no sólo por unos inocentes arrumacos tras despertar Jane en la intimidad de la choza, sino sobre todo por el vestuario de Maureen O’Sullivan. Los censores examinaron la película fotograma a fotograma para comprobar si la actriz usaba ropa interior o si andaba por la jungla con el culo al aire. Y la dulce Jane se vio obligada en lo sucesivo a ponerse bragas de cuero y cubrirse los hombros.

—El «código Hays» llegaba a extremos ridículos, sobre todo para una cultura como la española –criticaba Florentino Soria–. Por ejemplo, que un matrimonio no podía dormir en la misma cama. Y que tampoco podían estar juntos en un cuarto de baño.

No hubo película de éxito que no se viera afectada por las reglas de Hays. Y gran parte del cine europeo sufrió el veto de los exhibidores estadounidenses. La lista de damnificados americanos y extranjeros es interminable. Los censores de la propia industria siempre encontraban algo que justificara su salario. Pero su estricta vigilancia no impidió que se rodasen películas eróticas, incluso pornográficas, aunque redujo su comercio al mercado clandestino. Y el tratamiento de la homosexualidad se confirmó como uno de los mayores tabúes morales –mientras en todos los ambientes de Hollywood abundaban reconocidos gais–, limitando a los círculos underground títulos tan célebres como el cortometraje Lot en Sodoma (Lot in Sodoma, 1933, J. S. Watson y M. Webber).

—La censura, paradójicamente, lo que hace es estimular más el morbo –subrayaba Antonio Gasset[9]–. Por ejemplo, en una primera visión de las películas de Tarzán, nadie se hubiera percatado de los grados de desnudez de Jane. Incluso en la serie de dibujos de Betty Boop, la protagonista se vio tocada por la mano moralista de Hays.

Efectivamente, la sensualidad de los cartoons de los hermanos Fleischer se convirtió en blanco de los rijosos empleados de Hays, ridículamente obstinados en taparle escote y muslos desde que alguien dio la voz de alarma, al verla ataviada de hawaiana en Betty Boop’s Rise to Fame (1934). Pocos meses más tarde, la cándida muñeca aparecía vestida como una conservadora chica de la clase media urbana en Judge for a Day (1935). Lo único sugerente que no le quitaron fue el tono de voz que le prestaba Mae Questel.

Will Hays –apodado el Zar de Hollywood– hacía gala de un poder absoluto. Y se permitió lujos como forzar un happy end esperanzador a Las uvas de la ira (1940), pasando por encima de los criterios de John Steinbeck, Darryl F. Zanuck y John Ford. La disciplina impuesta por su códigofue una larga pesadilla, que los grandes estudios norteamericanos cultivaron y extendieron. Contadas veces se resistieron a los patéticos dictámenes de sus inspectores de la moral, como en Lo que el viento se llevó (Gone with the Wind, 1939, Victor Fleming), donde, tras una polémica por un taco sin importancia en boca de Clark Gable –suavizado, por cierto, en el doblaje español–, MGM tuvo que pagar una multa de 5.000 dólares por mantenerlo. También Howard Hughes desafió a Hays, de manera mucho más radical, estrenando El forajido (The Outlaw, 1941) sin los cortes que le habían propinado. Pero el boicot y los pleitos acabaron forzándole a ceder, y la película se distribuyó, mutilada, nueve años después de su rodaje. Lo más curioso es que, al parecer, el espectacular busto de Jane Russell alarmó a los castos señores de las tijeras mucho más que el triángulo amoral del argumento.

En la Europa tensa de los años treinta también imperaron criterios estrechos, aunque sin llegar a los excesos estadounidenses. El mayor escándalo de los comienzos del cine sonoro en Francia lo provocó La edad de oro (L’âge d’or, 1930, Luis Buñuel). Presentada a la censura como el sueño de un loco, la película quedó autorizada sin un solo corte. Pero sus imágenes surrealistas desataron una gran polémica. En París, un grupo fascista destrozó la sala donde se presentó y el prefecto de policía prohibió las proyecciones, convirtiendo la obra de Buñuel en una película maldita.

—Más tarde, Buñuel, exiliado y trabajando para los estudios Warner, tuvo conflictos graves a causa de haber sido autor de Un perro andaluz y La edad de oro –aseguraba Fernando Méndez Leite[10]–. En Hollywood realmente Buñuel no fue aceptado por el establishment biempensante, porque lógicamente se enteraron de que era un tipo peligroso.

Éxtasis (Ekstase, 1932, Gustav Machatý), la película checa que hizo famosa a Hedy Lamarr, se convirtió en otro hito mundial de la censura. Sus distribuidores internacionales hicieron de un suicidio una muerte natural, transformaron a un amante en marido y cortaron secuencias enteras, como la de la actriz corriendo desnuda por el campo o sus primeros planos fingiendo un orgasmo. Por si el daño de la tijera fuese poco, la bellísima Hedy –una de las mujeres más inteligentes que trabajó ante las cámaras– se casó con un millonario austriaco, fabricante de armas, que ordenó comprar y destruir todas las copias de Éxtasis. Por suerte, el divorcio llegó antes de que tal empeño se consumase.

Fruto de la censura, la presión política y el control económico, el cine acabó puesto al servicio del american way of life, a base de sentimentalismo, culto a los valores tradicionales y plena aceptación del sistema social. La Guerra Mundial añadió un importante componente de propaganda patriótica. Después los tiempos sombríos de la posguerra y el enfrentamiento de la Guerra Fría acentuaron la utilización de las pantallas en defensa del orden establecido. Finalmente, la caza de brujas emprendida por el senador Joseph McCarthy –entre 1950 y 1956– acabaría de enturbiar el ambiente de Hollywood con acusaciones de comunismo ante el Tribunal de Actividades Antiamericanas. Grandes ejecutivos y famosas estrellas de la pantalla se prestaron a la denuncia de supuestos izquierdistas, mientras que sólo un reducido grupo de progresistas, como Humphrey Bogart, Lauren Bacall o Katharine Hepburn, se atrevieron a manifestarse públicamente contra la vergüenza de los procesos políticos y la persecución ideológica. Las listas negras extendieron el miedo en los estudios, y a los viejos rigores morales se añadió un clima represivo que incrementaba los efectos de la autocensura.

Entretanto, en la Europa devastada por la guerra comenzaría a florecer un cine mucho más libre y con mayores inquietudes sociales, especialmente en Italia con el neorrealismo y más tarde con la aparición de movimientos renovadores. La industria cinematográfica norteamericana, que defendía su papel dominante, se percató de que el «código»empezaba a resultar un incómodo corsé que le estorbaba. La oficina de Hays quedó cerrada en 1945, pero su normativa siguió vigente de facto hasta mediada la década de los sesenta.

—Siempre ha habido mucho puritanismo en Norteamérica –nos comentaba Ana Mariscal–. Me acuerdo que Alfred Hitchcock, cuando lo presenté en el Festival de San Sebastián, me decía que, aunque le prohibieran una escena en el guion, él siempre la rodaba, porque en Hollywood, como también aquí, la imaginación del censor iba más allá que la del director de la película.

Las huellas de míster Hays continuaron haciéndose notar en su ausencia. En Espartaco (Spartacus, 1960, Stanley Kubrick) se recortó el famoso diálogo con connotaciones sexuales sobre si preferir «conchas o caracoles»; la película tardaría más de treinta años en recuperar los planos suprimidos. La canción del policía Kruppe en West Side Story (1961, Robert Wise) suavizó su léxico por respeto a la figura de los agentes del orden. Mucho más evidentes fueron las alteraciones introducidas en Lolita (1962, Stanley Kubrick), ya que la niña objeto de pasión, que tenía doce años en la novela de Nabokov, tuvo que ser interpretada por una actriz de quince que aparentaba diecisiete.

Afortunadamente todo ello forma parte del pasado. Los vientos de libertad de las siguientes décadas arrastraron la antigua maldición de la censura y permitieron la realización y el disfrute de un cine más libre, con producciones que antes habrían parecido imposibles.

—En sociedades como las actuales, plurales, secularizadas, agnósticas, realmente el tema de la censura es algo totalmente fuera de la realidad –sentenciaba José María García Escudero–. Lo que importa, y ese es el terrible problema que ahora, a finales del siglo, tenemos, ni siquiera es lo que tantas veces se ve en la pantalla: sexo, violencia... Lo que importa, lo más grave, es la trivialización, la despersonalización que llega a los espectadores.

[1] Miquel Porter i Moix (1930-2004), historiador, profesor universitario, fue miembro del Parlamento catalán (por Esquerra Republicana) y director de Cinematografía de la Generalitat de Catalunya (1977-1986). Entre sus libros destacan Adrià Gual i el cinema primitiu de Catalunya 1897-1916 (Barcelona, Universitat de Barcelona, 1985) e Historia del cinema a Catalunya 1895-1990 (Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1992). También participó destacadamente en el movimiento de la Nova Cançó con el grupo Els Setze Jutges).

[2] La censura franquista suprimió otras «danzas del vientre» en la misma época: la de María Félix en French Can-Can (1955, Jean Renoir) y la que aparecía en la coproducción hispano-franco-italiana Soraya, reina del desierto (1964, Antonio Margheriti).

[3] Pascual Cebollada García (1916-2003) fue funcionario, durante el franquismo, de los ministerios de Gobernación e Información y Turismo, y, después, de Cultura. Publicó en distintos medios. Presidió el Círculo de Escritores Cinematográficos (1960-1972).

[4] Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid y periodista. Autor, entre otros libros, de Aspectos jurídicos de la censura cinematográfica en España: con especial referencia al periodo 1936-1977, Madrid, Editorial Complutense, 1981.

[5] Autor, junto a Domènec Font, de Un cine para el cadalso. 40 años de censura cinematográfica en España, Barcelona, Euros, 1975.

[6] José Crespo Férez (1900-1997), apodadoel Valentino Español, pasó del teatro al cine y trabajó en Hollywood, donde hizo amistad con Charles Chaplin y otras estrellas como Douglas Fairbanks, Dolores del Río o Gary Cooper.

[7] La secuencia, que fue eliminada del negativo original, permaneció olvidada más de medio siglo en los archivos de Paramount.

[8] Las imágenes se perdieron, pero, tiempo después, una copia de la secuencia cortada apareció en Pensilvania y pudo ser reintegrada a la película.

[9]