17,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bruckmann Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Serie: Lost & Dark Places

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

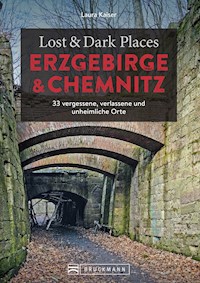

Einst jagte der Miriquidi den Durchreisenden im Erzgebirge manch Schauer über den Rücken. Der legendäre Finsterwald ist zwar inzwischen Geschichte, doch die Sagen über ihn erzählt man sich noch heute. Dieser Guide führt an einige Orte, an denen die Legenden spielen, aber auch zu modernen Ruinen, die zwischen Hoffnung und Verfall eine ganz andere Geschichte zu erzählen haben. Für alle mit Entdeckerlust und einem Sinn für Schattenseiten!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 189

Ähnliche

Kein Wintersport, keine Wanderer: Dieses Hotel empfängt niemanden mehr (Kapitel 17).

Laura Kaiser

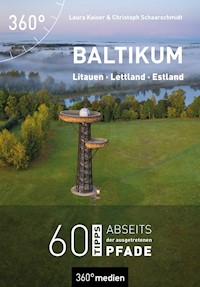

Lost & Dark PlacesERZGEBIRGE& CHEMNITZ

33 vergessene, verlassene und unheimliche Orte

Mit Efeu bewachsene Gräber im Park der Opfer des Faschismus (Kapitel 2)

Die Wände bröckeln an den Teufelsbrücken (Kapitel 3).

Zersprungene Scheiben am ehemaligen Krankenhaus (Kapitel 6)

INHALT

Die dunklen und dreckigen Seiten des Erzgebirges

Verhaltensregeln für Lost Places

33 LOST & DARK PLACES

CHEMNITZ

1Gottes Werk und Teufels Beitrag

In der Sagenwelt der Schloßkirche

2Die Toten unter uns

Im Park der Opfer des Faschismus

3Die kühle Gasse

Durch die Teufelsbrücken im Zeisigwald

4Die fetten Jahre sind vorbei

Die Industriebrachen von Altchemnitz

5Legenden stehen leer

Haus Einheit und die Wanderer-Werke an der Zwickauer Straße

6Hier operiert keiner mehr

Das ehemalige Krankenhaus am Stadtpark

ZWICKAU

7Die fiesen Schwestern

Der Böse Brunnen im Weißenborner Wald

8Hoch die Becher!

Das Haus der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft

9Geheimnisse an der Zwickauer Mulde

Der Beinahe-Mord und der Wildwasserkanal

10Der letzte Abspann ist vorbei

Die Kinos von Zwickau und Ehrenfriedersdorf

ERZGEBIRGE

11Brücke ins Nirgendwo

Im Fuchsbrunntal bei Zwönitz

12Die weiße Retterin und andere Geheimnisse

Rund um die Isenburg im Poppenwald

13Ein Flüstern im alten Gemäuer

Die Freimaurerloge in Aue

14Wo die Kumpel schliefen

Das Nachtsanatorium in Niederschlema

15Keine Gnade

Die Dudelskirche und der letzte Bär in Waschleithe

16Sommerfrische und harte Arbeit

Das verschwundene Casino Nietzschhammer

17Das Ende der Postkartenidylle

Die Gasthäuser von Johanngeorgenstadt

18Ausgeflogen

Die Erzgebirgsschanze in Johanngeorgenstadt

19Drei merkwürdige Tote

Die Leichensteine im Westerzgebirge

20Der unglückliche Dachdecker

Sagen der Sankt-Annenkirche in Annaberg

21Die Rätselsteine im Wald

Am Buchholzer Richtplatz

22Ruhestörung

Das zerstörte Mausoleum von Wiesenbad

23Tief im Wald

Die verschwundenen Dörfer im Bornwald

24Das Kind im Grab

Unterwegs in der Sagenwelt Olbernhaus

25Badespaß vorbei

Vom Verfall eines Neubaus in Seiffen

26Der Bunker von Eppendorf

Am NVA-Standort im Röthenbacher Wald

27Geheimgang ins Gericht

Das Gefängnis von Oederan

28Vergessenes Versteck

Die Schwedenlöcher bei Flöha

TSCHECHISCHES ERZGEBIRGE

29Denkmal in Stahlbeton und Moos

Das Zinnbergwerk Rolava

30Berühmte Kälte

In den Tiefen der Eispinge von Horní Blatná

31Zurück zum Silberglanz?

Im Radon-Kurbad Jáchymov

32Von Kunst belebt

Das verlassene Dorf Königsmühle

33Der höchste Lost Place im Erzgebirge

Das historische Hotel auf dem Keilberg

Register

Impressum

Alte Fabrikhalle im Poppenwald (Kapitel 12)

Eingang der oberen Schwedenlöcher in Flöha (Kapitel 28)

KAPITELÜBERBLICK

Chemnitz

1 In der Sagenwelt der Schloßkirche

2 Im Park der Opfer des Faschismus

3 Durch die Teufelsbrücken im Zeisigwald

4 Die Industriebrachen von Altchemnitz

5 Haus Einheit und die Wanderer-Werke an der Zwickauer Straße

6 Das ehemalige Krankenhaus am Stadtpark

Zwickau

7 Der Böse Brunnen im Weißenborner Wald

8 Das Haus der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft

9 Der Beinahe-Mord und der Wildwasserkanal

Erzgebirge

10 Die Kinos von Zwickau und Ehrenfriedersdorf

11 Im Fuchsbrunntal bei Zwönitz

12 Rund um die Isenburg im Poppenwald

13 Die Freimaurerloge in Aue

14 Das Nachtsanatorium in Niederschlema

15 Die Dudelskirche und der letzte Bär in Waschleithe

16 Das verschwundene Casino Nietzschhammer

17 Die Gasthäuser von Johanngeorgenstadt

18 Die Erzgebirgsschanze in Johanngeorgenstadt

19 Die Leichensteine im Westerzgebirge

20 Sagen der Sankt Annenkirche in Annaberg

21 Am Buchholzer Richtplatz

22 Das zerstörte Mausoleum von Wiesenbad

23 Die verschwundenen Dörfer im Bornwald

24 Unterwegs in der Sagenwelt Olbernhaus

25 Vom Verfall eines Neubaus in Seiffen

26 Der Bunker von Eppendorf

27 Das Gefängnis von Oederan

28 Die Schwedenlöcher bei Flöha

Tschechisches Erzgebirge

29 Das Zinnbergwerk Rolava

30 In den Tiefen der Eispinge von Horní Blatná

31 Kleinstadt und Kurbad Jáchymov

32 Das verlassene Dorf Königsmühle

33 Das historische Hotel auf dem Keilberg

Beim Wandern stößt man nicht nur im böhmischen Erzgebirge manchmal auf Ruinen (Kapitel 32).

DIE DUNKLEN UND DRECKIGEN SEITEN DES ERZGEBIRGES

Weiße Frauen, Irrlichter und kopflose Reiter: Das Erzgebirge war schon immer ein Ort, an dem Sagen- und Gruselgestalten ihr Unwesen trieben. Jedenfalls, wenn man den Büchern und Geschichten glaubt, die einst flüsternd am Kachelofen sitzend weitererzählt wurden. Im frühen Mittelalter war das Mittelgebirge an der sächsisch-tschechischen Grenze von Wald bedeckt. Der sogenannte Miriquidi, der Dunkelwald, wurde selbst zum Ort der Legenden und hat manche hervorgebracht. Dass das Reisen von Händlern durch den großen Wald angesichts von Räubern, wilden Tieren und reißenden Flüssen nicht immer ungefährlich war, kann auch seinen Teil zum düsteren Ruf beigetragen haben. Noch heute erzählen Leichensteine von den unschuldigen Toten an Wegen und Straßen im Erzgebirge – und gehören damit zu den dunklen Orten, den dark places, die heute Wanderern einen Schauer über den Rücken jagen können.

Eigentlich ist das Erzgebirge als Reiseziel fürs Licht bekannt: für Lichtelfahrten in der Vorweihnachtszeit, wenn die Schwibbögen die Fenster hell erleuchten, für die Lichter der Bergmänner, die in die Gruben stiegen und Schätze hervorholten, und, wenn man so will, für das Licht der Hoffnung, das seit der Verleihung des UNESCO Weltkulturerbe-Titels auf der Region liegt. Bergwerke sind die dark places im wörtlichen Sinn, die das Erzgebirge zahlreich zu bieten hat. Manch einer davon hat zudem eine unheimliche oder gefährliche Geschichte zu erzählen – so wie die Eispinge in Horní Blatná, im tschechischen Erzgebirge, die eine einmalige Rolle während der Völkerschlacht gespielt hat.

Wandern, Skifahren und Mountainbiken sind nicht nur die Hobbies vieler Erzgebirger, sondern ein weiteres Lockmittel für Touristen aus dem In- und Ausland. Zwischen Berg und Tal, an den Ufern zahlreicher Flüsse und Teiche und quer durch die immer noch großen Waldgebiete, die zum Teil wieder Wölfen ein Zuhause bieten, erstrecken sich unzählige Wegekilometer. Mitunter stößt man bei der Bewegung in der Natur auf Ruinen, die ihre wahren und erfundenen Geschichten nicht preisgeben. Manche stehen schon seit dem Mittelalter zerstört da wie die Dudelskirche, andere sind erst im vorigen Jahrhundert im Zuge der Kriege, Vertreibungen und Regimewechsel zu solchen geworden. Ihre Zeugnisse in Stein oder Stahlbeton sind vor allem entlang der deutsch-böhmischen Grenze zu finden, die heute, Schengen sei Dank, keine geschlossene Grenze mehr ist.

Der Bergbau ab dem Mittelalter und die spätere Industrialisierung, die verarbeitenden Betriebe in der Maschinen- und Textilproduktion waren Erfolgsgeschichten – doch nicht für immer. Klassische lost places, vergessene Orte einstigen Ruhmes, stehen von Chemnitz bis zum Erzgebirgskamm so viele, dass die Einwohner sie aus dem Blick verlieren. Ab und zu richtet die Lokalzeitung oder die Gemeinde das Schlaglicht darauf, wenn eine Versteigerung oder ein Abriss(-wunsch) anstehen. Ab und zu schaffen es Stadt und Investoren sogar, den oft prächtigen Fabrikgebäuden neues Leben einzuhauchen. Doch viele der ehemaligen Spinnereien, Gießereien und sonstigen Fabriken stehen zusehends leer und verfallen.

Vor allem die Wende und die Abwicklung der volkseigenen Betriebe der DDR durch die Treuhand haben viele Produktionsstätten in den Stillstand geschickt. Die Bahnstrecken, die nun keine Güter mehr transportieren mussten, folgten oft hintendrein. Mitunter sehr zum Ärger derjenigen, die sie heute wieder aus dem Dornröschenschlaf holen wollen. Ähnlich erging es dem Tourismus: Reisefreiheit und die wirtschaftlichen Möglichkeiten dazu führten zu einem Rückgang an Touristen, den nicht jedes Hotel überlebte. Heute kann man ihren Glanz trotz kaputter Fenster noch erahnen, doch ob sie je wieder Gäste beherbergen, ist oft fraglich.

Vom Mittelalter bis in die Neuzeit, vom Reich der Sagen in die Industriegeschichte reichen die Ursprünge der 33 vergessenen und dunklen Orte in diesem Buch. Wer den Reiz des Verfallenen kennt, sich über von Moos überwucherte Mäuerchen freut und vermeintlichen Schandflecken etwas abgewinnen kann, wird bei der Erkundung viel Spaß haben – und vielleicht die ein oder andere Gänsehaut spüren. Manchmal ist Eile geboten, denn hin und wieder taucht doch plötzlich ein Investor auf und saniert ein längst vergessen geglaubtes Gebäude (wie das Wohnhaus des Chemnitzer Kannibalen, das deshalb im Buch fehlt) oder macht es dem Erdboden gleich. Manche Orte sind öffentlich und weitgehend gefahrlos zugänglich, andere sind in Privatbesitz und dürfen nicht betreten werden oder sind einsturzgefährdet. Die folgenden Kapitel sollen dabei helfen, sich ihnen auf andere Art zu nähern und dennoch ein besonderes Erlebnis vor Ort zu bekommen.

»Pax«, Frieden, steht auf den Überresten eines Mausoleums zwischen Streckewalde und Wiesenbad (Kapitel 22).

Bröckelnd und prächtig: Die Fassaden der Bürgerhäuser im Kurbad Jáchymov (Kapitel 31)

VERHALTENSREGELN FÜR LOST PLACES

1. Behandeln Sie die Orte mit Respekt

Jedes Bauwerk und jedes Gebäude erzählen eine Geschichte aus vergangenen Tagen. Dies gilt es zu schützen. Und auch wenn es teilweise nicht so aussieht, aber jeder dieser Lost Places hat einen Eigentümer. Das sollte respektiert werden. Das beinhaltet vor allen Dingen, dass nichts zerstört oder gewaltsam geöffnet wird. Sind Fenster oder Türen verschlossen, sollte das auch so bleiben. Gehen Sie respektvoll mit dem Ort um.

2. Nehmen Sie nichts mit, lassen Sie nichts da

Wenn Sie etwas von einem Lost Place mitnehmen, und sei es noch so klein, ist es Diebstahl. Wie bereits in Punkt 1 gesagt, alle diese Orte haben einen Eigentümer. Daher gilt die Regel: Alles bleibt, wie es ist. Belassen Sie es bei den schönen Einblicken und Fotos, die Sie an dem Ort machen. Gleiches gilt auch umgekehrt: Lassen Sie nichts liegen. Keine Essensreste, keine Kaugummis, keine Kippenstummel.

Erinnerung an eine Bahnstrecke: Die Brücke verschwindet im Dickicht (Kapitel 11).

3. Rauchen verboten

Das bringt uns zum nächsten Punkt: Rauchen verboten. Zollen Sie dem ehrwürdigen Ort Respekt und verzichten Sie für die Zeit, die Sie da sind, auf Rauchen. Kippenstummel brauchen nicht nur 15 Jahre zum Verrotten (sie sollten übrigens nirgends achtlos weggeworfen werden), sondern können schnell ein Feuer verursachen.

4. Keine Graffiti

Dass Sie nichts hinterlassen sollen, gilt auch für Kunstwerke an den Wänden. Man sprüht einfach nicht auf fremdes Eigentum, sei es noch so schön. Lassen Sie die Wände wie sie sind, sodass auch noch Menschen nach Ihnen den Ort so erleben können, wie er früher einmal war.

5. Seien Sie vorsichtig

Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das gilt vor allem bei Lost Places. Marodes Holz, verrostete Geländer, einsturzgefährdete Decken, lockere Böden (teilweise befinden sich noch Kellergeschosse darunter), eingeschlagene Fenster – die Liste der Gefahren solcher Orte ist lang. Seien Sie daher immer wachsam. Begeben Sie sich niemals in Gefahr für das eine Foto. Das ist es nicht wert. Treppen und obere Etagen sind eine gängige Gefahrenquelle. Schauen Sie sich den Zustand der Treppe und der Decke genau an. Nehmen Sie auch eine Taschenlampe für dunkle Räume und Keller mit.

6. Gehen Sie nicht allein

Es ist ratsam, immer mindestens zu zweit, besser noch zu dritt, einen Lost Place zu besuchen. Da gilt die alte Regel: Ist eine Person verletzt, bleibt die zweite vor Ort und die dritte holt Hilfe. Zudem weiß man nie, wen man vor Ort trifft. Plünderer, Spinner und betrunkene Jugendliche sind auch oft in Lost Places anzutreffen. Da ist es beruhigender, nicht allein unterwegs zu sein.

7. Erregen Sie kein Aufsehen

Da viele Lost Places in Privatbesitz sind, gilt hier »Betreten verboten«. Auch wenn das Tor angelweit aufsteht oder ein riesiges Loch im Zaun ist. An Orten, an denen das Zugangsrecht nicht ganz klar ist, ist es ratsam, sein Auto nicht direkt vor dem Gelände zu parken. Schauen Sie beim Betreten des Geländes auch immer, dass Sie niemand sieht. So vermeiden Sie unerwünschte Begegnungen und mögliche Konfrontationen mit der Polizei.

Ausrüstung

Wir empfehlen Folgendes:

• Festes Schuhwerk, hohe Socken (Schutz vor Zecken)

• Reißfeste Kleidung, ggf. leichte Regenjacke

• Kamera inkl. Zusatzakku, Speicherkarten, Stativ

• Proviant und Getränke (nehmen Sie aber alles wieder mit)

• Kopf- oder Stirnlampe für freie Hände

• Taschenlampe mit weitem Winkel für Keller und dunkle Räume

• Taschenmesser

• Aufgeladenes Handy (ggf. Powerbank)

• Notizblock und Stift

• Pflaster und Taschentücher

• Mücken- und Zeckenspray

Die Räder gehören zum Wehr einer einst berühmten Wassersportanlage (Kapitel 9).

CHEMNITZ

So viel Pracht, so viel Vandalismus: Abendrot über dem Verwaltungssitz des Textima-Kombinats (Kapitel 4)

1

GOTTES WERK UND TEUFELS BEITRAG

In der Sagenwelt der Schloßkirche

Noch bevor es Chemnitz gab, entstand im 12. Jahrhundert das Benediktinerkloster Zu unserer lieben Frau auf dem Berge und mit ihm die damalige Marienkirche. Um das Gotteshaus auf dem Schloßberg ranken sich einige Legenden.

Chemnitz, Stadt Chemnitz, Sachsen Ort Schloßkirche, Schloßberg 11, 09113 Chemnitz GPS 50.84534691073401, 12.91475622120191 Anfahrt In Chemnitz Linie 23 vom Hbf. bis Haltestelle Nordstraße oder mit dem Auto bis Salzstraße

Der Glockenturm der Chemnitzer Schloßkirche war einst 40 Meter höher.

KAPELLE, THEATER, KIRCHE Wer vom Schloßteich zur Schloßkirche läuft, vorbei an den Restaurants im Schloßvorwerk, befindet sich im ältesten Teil der Stadt. Abgesehen von einzelnen Siedlern ging hier die Chemnitzer Geschichte los: Mit dem Benediktinerkloster auf dem Hügel und der steinernen Kirche, die 1160 errichtet wurde. Eine romanische Kapelle aus dieser Zeit blieb bis heute erhalten. Zu einer spätgotischen Hallenkirche umgebaut wurde sie Anfang des 16. Jahrhunderts. Doch mit der Auflösung des Klosters und der protestantischen Nutzung durch die Landesherren gab es erneut Veränderungen, sogar Wohnräume wurden in der Kirche eingerichtet. Erst seit 1668 trägt sie ihren heutigen Namen. Anfang des 19. Jahrhunderts gab es eine Zeit der Zweckentfremdung als Militärlager, Lazarett, Restaurant und Theater sowie Salzlager. 1820 stand sie wieder für Gottesdienste zur Verfügung. Ihren Turm bekam sie 1895 bei erneuten Umbauten im neogotischen Stil, doch er wurde im Zweiten Weltkrieg beschädigt und als Walmdach wieder aufgebaut – vorher war er knapp 40 Meter höher. Seit 1973 waren immer wieder Sanierungsmaßnahmen an der Tagesordnung, zuletzt an der Fassade. Bei einer derartig langen Baugeschichte, über die ausführlicher die Broschüre der St.-Petri-Schloßkirchgemeinde berichtet, ist es nicht ungewöhnlich, dass man sich Sagen über die Entstehung manches Details erzählte. Auffallend ist, dass die drei bekanntesten je ein Merkmal beschreiben, das auch heute noch heute existiert.

DIE TEUFELSKANZEL Die bekannteste Sage wurde 1874 von Johann Georg Theodor Grässe im Sagenschatz des Königreichs Sachsen veröffentlicht: Der schlechte Ruf des Klosters hatte den Teufel angelockt. Er wollte sein Zeichen beim Klosterumbau hinterlassen und baute gegenüber von Altar und Kanzel noch eine Kanzel. Sie war aber zugemauert und konnte nicht betreten werden. Nachdem der Teufel sein Werk begutachtet hatte, verschwand er. Die Mönche entdeckten am Morgen mit Entsetzen die Kanzel und einen Pferdehufabdruck daneben. Grässe schreibt: »Noch jetzt sieht man die Kanzel unbeschädigt und kennt sie in der ganzen Gegend unter dem Namen der Teufelskanzel.«

Der Dornenflechter am Fuß der Geißelsäule wendet sich von der Folterszene ab.

VON DER WAND AN DEN PFEILER Als Quelle nennt er Julius Schanz. Dabei handelt es sich vermutlich um Julius August Schanz, einen Literaturwissenschaftler und Schriftsteller, der laut Online-Datenbank Sächsische Biografie 1828 in Oelsnitz geboren und 1902 in Leipzig gestorben ist. Er wäre also Zeitgenosse Grässes und nicht der Umbauzeit gewesen. Tatsächlich nennt auch die Kirchen-Kurzchronik eine Zeit des Verrufs von 1455 bis 1483, als die »Sittenlosigkeit« zunahm und die Klostergebäude verwahrlosten. Auf sie folgte, passend zur Geschichte, der Umbau durch die Äbte Heinrich von Schleinitz und Hilarius von Rehburg. Die existierende Kanzel – es ist aber nur eine – soll ab 1538 an der Wand angebracht gewesen sein, sodass sie nur vom Obergeschoss des Kreuzgangs aus zugänglich war – nicht vom Boden des Altarraums. Da der Teufel gern involviert wurde, wenn der Bau schwierig bis unmöglich schien, also nur vom Teufel gebaut werden konnte (siehe Kapitel 3), kann der Name auch darauf hinweisen. Es gab auch eine Zeit, in der sie keine Verwendung fand, weil ab dem 18. Jahrhundert ein Kanzelaltar benutzt wurde, wie Heinrich Magirius berichtet, der sich für das Landesdenkmalamt mit der Baugeschichtsforschung auseinandergesetzt hat. Im 19. Jahrhundert wurde sie schließlich demontiert, um die Fenster zu verlängern. Heute kann man die Kanzel von 1538 wieder sehen: Sie hängt an einem Vierungspfeiler rechts vom Altar, viel niedriger als früher. Ob es die Teufelskanzel ist, lässt sich nicht zweifelsfrei belegen.

Blick in das Kirchenschiff

Das Nordportal von 1525

DER SCHWARZE FLECK Auch die beiden anderen Sagen erwähnt Grässe: Heute liegen neue Fliesen auf dem Boden der Schloßkirche, aber einst soll er gepflastert gewesen sein und einen großen, schwarzen Fleck gehabt haben. Der Sage nach geht er auf ein tragisches Ereignis zurück: Für eine »Himmelfahrtskomödie« wurde ein Mönch in die Höhe gezogen, um in das Gewölbe über dem Kirchenschiff zu gelangen. Doch dabei stürzte er ab und starb. Der Fleck sei seitdem nicht wegzuwischen. Sein Tod kann als Strafe für alchemistische Versuche und die Suche nach dem Stein der Weisen verstanden werden. Um diesen zu finden, war der Mönch bereit gewesen, einen Pakt mit dem Teufel einzugehen.

DER UNGEWÖHNLICHE SCHLUSSSTEIN Interessant ist, dass es tatsächlich ein Loch gibt, das aus der Kirchenhalle nach oben führt: das Himmelsloch. Es ist abgedeckt, lässt sich aber öffnen und wurde für Himmelfahrtsspiele genutzt – allerdings mit Puppen, erklärt die Broschüre der Gemeinde. Ob eines Tages zu Christi Himmelfahrt eine Puppe abgestürzt ist oder ein Mönch hinaufgezogen wurde, ist nicht überliefert.

DIE GEISSELSÄULE Die Skulptur gibt es, sie steht prominent und fast vier Meter groß links neben dem Altarraum und stellt eine Folterszene Christis dar. Die Sage dahinter ist vergleichbar harmlos: In einem Raum im Kloster wuchs eines Tages ein Bäumchen aus dem Lehmboden. Weil die Mönche es für ein Geschenk der Mutter Gottes hielten, ließen sie es wachsen. Als es die Decke erreicht hatte, schnitten sie ein Loch hinein. Doch als der Baum zu groß wurde, musste er gefällt werden – aus seinem Stamm ließen sie die Geißelsäule schnitzen. Ein berühmter Holzschnitzer sei daraufhin nach St. Marien gekommen und habe monatelang in einer eigens eingerichteten Werkstatt gearbeitet. Ergebnis ist eine Folterszene mit drei Folterknechten, die auf den gefesselten Jesus Christus einschlagen oder mit einem Seil an ihm zerren.

GRAUSAMES KUNSTWERK Laut Gemeinde stand die Säule tatsächlich bis 1820 im Kloster und wurde 1515 aus einem Stamm gefertigt. Sie wird dem Künstler Hans Witten zugeschrieben, andere zweifeln an dieser Deutung des Kürzels HW, wie Jens Kassner in Das Kellerhaus und der Chemnitzer Schloßberg schreibt. Einen Unterschied gibt es in der Beschaffenheit: Während es in der Sage um einen Lindenbaum geht, stammt das Holz der Säule von einer Eiche. Doch auch ohne Sage erinnert die Säule an dunkle Zeiten und brutale Gewalt (und ist auch nicht die einzige Gewaltdarstellung auf den Kunstwerken der Kirche). Bemerkenswert ist, wie der vierte Mann dargestellt ist: der Dornenkranzflechter zu Füßen Christi. Er wendet seinen Blick ab, als wolle er nichts mit dem Geschehen zu tun haben, sitzt aber gebeugt da – die Last drückt ihm buchstäblich auf die Schultern, auch wenn er »nur« das Folterinstrument herstellt. Laut der Gemeinde gibt es wenige vergleichbare Skulpturen.

Das Schloßbergmuseum

Auf dem Schloßberg liegen die Anfänge der Besiedlung der Stadt: Bereits 1143 wurde das Benediktinerkloster urkundlich erwähnt. Im 16. Jahrhundert ließ dann Kurfürst Moritz von Sachsen das Kloster zur Sommerresidenz umbauen. Heute ist in den Räumen der alten Kloster- und Schlossanlage das Chemnitzer Museum für Stadtgeschichte untergebracht. Es präsentiert Artefakte von Gebrauchsgegenstand bis Kunst vom 12. bis ins 20. Jahrhundert sowie gotische Skulpturen. Im Garten ist in einem gläsernen Bau zudem ein Lapidarium mit nach dem Zweiten Weltkrieg geretteten Denkmälern und Grabmalen untergebracht (Infos: geöffnet Di, Do–So und an Feiertagen 11–18, Mi 14–21 Uhr, www.kunstsammlungen-chemnitz.de/haeuser/schlossbergmuseum)

2

DIE TOTEN UNTER UNS

Im Park der Opfer des Faschismus

Der Name erweckt bereits Assoziationen, die über eine gewöhnliche Grünanlage hinausgehen. Aber unter dieser Wiese im Chemnitzer Zentrum liegt noch mehr.

Chemnitz, Stadt Chemnitz, Sachsen ORT Park der Opfer des Faschismus 1, 09111 Chemnitz GPS 50.83054578933103, 12.928808487826124 ANFAHRT In Chemnitz mit Bus bzw. Tram vom Hbf. zur Zentralhaltestelle oder mit dem Auto bis Parkplatz Theresenstraße

Ruhestätte seit mehr als 150 Jahren: die Soldatengräber im Park der Opfer des Faschismus

DENKMALE VERSCHIEDENER ZEITEN Wer durch den Park zwischen der aktuellen Großbaustelle am Johannisplatz, Zschopauer Straße und Schauspielhaus läuft, trifft auf viele tragische Skulpturen. Allen voran das Ehrenmal der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes beim Schauspielhaus: Das Denkmal für die Opfer des Faschismus, nach dem der Park 1974 benannt wurde, wurde laut Landesdenkmalamt 1952 vom einheimischen Bildhauer Hanns Diettrich entworfen und aus Rochlitzer und Hilbersdorfer Porphyrtuff (siehe Kapitel 3) geschaffen. Neben eindrücklich emotionalen Plastiken enthält es den mahnenden Spruch: »Sie starben, damit ihr weiterlebt«. Wer nun weiter Richtung Johanniskirche und Zentrum spaziert, kommt an gusseisern eingefassten, efeuberankten Gräbern vorbei. Gräbern?

DER KIRCHHOF Tatsächlich war der heutige Park die längere Zeit seiner Existenz ein Friedhof. Seit dem Bau der Johanniskirche 1566 war der Kirchhof der Hauptfriedhof von Chemnitz und diente noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zur Bestattung. Mehrfach wurde er erweitert, zum Beispiel in den Jahren 1680 und 1816, »durch das Auftreten verheerender Seuchen nötig gemacht«, schrieb ein E. Weinhold im Kalender von 1913 des Chemnitzer Tagesblatts anlässlich der späteren Entwidmung. 1680 gab es eine erhöhte Sterblichkeit aufgrund eines Pestausbruchs, zu 1816 kommen wir noch. 1884 kaufte die Stadt den Friedhof und wandelte ihn Schritt für Schritt zum Park um, mit einem Spielplatz statt Gräberreihen. 1912 wurden eine Reihe von Grabhügeln eingeebnet und viele Familiengrabstätten aufgelöst, berichtete Weinhold, der die Chemnitzer in Text und Bild noch einmal zu einem Spaziergang auf den Verschwindenden Friedhof von St. Johannis mitnahm. Ab 1928 und bis 1974 hieß er Karl-Marx-Platz, zur Nazizeit Schlageterplatz. Einige Gräber haben jedoch die Zeitenwenden überdauert, mehr oder weniger augenfällig. Auch ein außergewöhnlicher Chemnitzer liegt hier begraben.

IM TOD GLEICH Die efeuberankten Gräber stehen in einer Gruppe und sind einheitlich gestaltet: die sogenannten Soldatengräber. Sie gehen zurück auf den Deutsch-Französischen Krieg 1870/71. In ihnen liegen acht deutsche Soldaten und ein französischer Soldat, die im Chemnitzer Lazarett ihren Verletzungen erlagen, berichtete Eberhard Hübsch im 65. Jahrbuch des Chemnitzer Geschichtsvereins. Der sogenannte Einigungskrieg geht auf Bismarcks Hoffnung zurück, ein gemeinsamer Krieg gegen Frankreich würde den Norddeutschen Bund inklusive Preußen und die süddeutschen Staaten vereinigen. Er endete mit der Kapitulation Frankreichs und führte zur Reichsgründung, aber auch zu rund 190 000 verstorbenen Soldaten sowie 500 000 Kriegsgefangenen, von denen 18 000 im Lager starben. »Gestorben fürs Vaterland« sind sie laut Grabinschrift übrigens alle neun.

Zur Ehrerweisung? Das Eiserne Kreuz prangt an allen Gräbern.

CHEMNITZER BÜRGER Zwei weitere Grabmale mit hohen Gedenksteinen gehören Johann Ambrosius Weigand (verstorben 1868) und dem Webermeister Franz Xaver Rewitzer (verstorben 1869). Weigand war Schuhmachermeister, im Gedächtnis geblieben ist er aber insbesondere als Tanzlehrer und Begründer der Turn- und Tanzlehranstalt. Rewitzer, der 1798 in München geboren wurde, kam auf mehreren Wanderreisen zum Arbeiten nach Chemnitz und blieb schließlich, gründete die hiesige Webschule und war Abgeordneter der Stadtverordnetenversammlung sowie später des Sächsischen Landtags.

Die Steine sind quasi stellvertretend erhalten geblieben für alle, die vor über 100 Jahren entfernt wurden. Weinhold schrieb: »Tausende sind hier in die stille Gruft gesenkt wurden, von denen das Wort am Hannschen Grabstein gilt: ›Sie sind dagewesen, haben sich umgesehen und sind wieder gegangen‹: Bürgermeister und Ratsherren, Gelehrte und Handwerker, Arme und Reiche, hoch und niedrig – ein rechter Totentanzzug.«

Grabstein für Johann Ambrosius Weigand

DER GROSS-ARBEITGEBER