9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Lopez, Rahn und Müller ermitteln

- Sprache: Deutsch

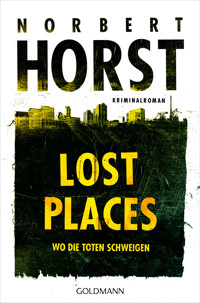

Ein Wald nahe Essen: Ein verwahrloster Obdachloser liegt tot in seinem Zelt. Ein gediegenes Mietshaus in der Essener Innenstadt: Eine alte Frau wird tot in ihrer Wohnung entdeckt. Ein leer stehendes, verfallenes Krankenhaus in Bochum: Hier werden hinter einer frisch gemauerten Wand drei Leichen entdeckt, eine davon bereits skelettiert. Dass alle drei Fälle zusammenhängen, erkennen Staatsanwältin Camilla Lopez und Kriminalhauptkommissar Deniz Müller erst, als sie einen Tipp von ihrem Freund, dem Journalisten Alexander Rahn, erhalten. Zu dritt kommen sie einer Mordserie auf die Spur – während die Täter bereits ihr nächstes Opfer im Visier haben …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 386

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Buch

Ein Wald nahe Essen: Ein verwahrloster Obdachloser liegt tot in seinem Zelt. Ein gediegenes Mietshaus in der Essener Innenstadt: Eine alte Frau wird tot in ihrer Wohnung entdeckt. Ein leer stehendes, verfallenes Krankenhaus in Bochum: Hier werden hinter einer frisch gemauerten Wand drei Leichen entdeckt, eine davon bereits skelettiert. Dass alle drei Fälle zusammenhängen, erkennen Staatsanwältin Camilla Lopez und Kriminalhauptkommissar Deniz Müller erst, als sie einen Tipp von ihrem Freund, dem Journalisten Alexander Rahn, erhalten. Zu dritt kommen sie einer Mordserie auf die Spur – während die Täter bereits ihr nächstes Opfer im Visier haben …

Weitere Informationen zu Norbert Horst sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.

NORBERT HORST

LOST PLACES

WO DIE TOTEN SCHWEIGEN

Kriminalroman

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Originalausgabe Juni 2024

Copyright © 2024 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.

Umschlaggestaltung: semper smile

Umschlagmotive: gettyimages/Westend61; shutterstock/Foto Bummel, Ivan Popovych, Wchiwit, Christina Krivonos

Redaktion: Gerhard Seidl

BH · Herstellung: ik

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-30119-4V004

www.goldmann-verlag.de

Übersicht

Inhaltsverzeichnis

Hunter

Camilla

Alexander

Deniz

Rosi

Deniz

Alexander

Camilla

Alexander

Deniz

Camilla

Oma

Deniz

Camilla

Deniz

Alexander

Deniz

Rosi

Camilla

Deniz

Deniz

Hunter

Camilla

Alexander

Hunter

Deniz

Alexander

Deniz

Rosi

Alexander

Camilla

Alexander

Camilla

Deniz

Karl

Deniz

Camilla

Deniz

Camilla

Deniz

Suzanne

Camilla

Alexander

Deniz

Rosi

Camilla

Deniz

Alexander

Alexander

Opa

Deniz

Alexander

Camilla

Deniz

Deniz

Camilla

Deniz

Alexander, Deniz, Camilla

Dank

Newsletter-Anmeldung

Die Schauplätze der Geschichte in diesem Buch sind real, die handelnden Personen und die Handlung dagegen reine Fiktion. Das gilt insbesondere für die im Buch genannten Angehörigen der verschiedenen Polizei- und Strafverfolgungsbehörden, die ausnahmslos erfunden und auch ausdrücklich niemandem nachempfunden sind. Sollte es dennoch Parallelen oder Ähnlichkeiten geben, sind diese zufällig und ausdrücklich nicht gewollt.

Ich widme dieses Buch den »Goldfrauen« meines Verlages, die mich jetzt seit über zwei Jahrzehnten wunderbar begleiten, und unter ihnen in noch einmal besonderer Weise Barbara Heinzius und Susanne Grünbeck. Mit großem Dank.

Hunter

Alleinsein, das war es, der letzte Kick, das, was es wirklich ausmachte. Lange hatte er das gedacht.

Er bückte sich in den engen Schacht, rostiges Lochblech gegen das Ungeziefer, dahinter eine gesprungene Scheibe. Beide Flügel ließen sich auf einer Seite nach innen drücken, der helle Kreis der Lampe tastete den Raum ab.

Einen anderen erreichbaren Zugang hatte er nicht entdeckt. Die Barrikaden an den Türen waren noch intakt, was nicht immer der Fall war, die Fenster im Erdgeschoss mit Spanplatten verschraubt, blieben nur die Kellerschächte, wenn man Glück hatte.

Vorsichtig rutschte er über den metallenen Rahmen hinein, verstaute die Taschenlampe im Etui am Gürtel und wechselte zur Stirnlampe. Der Raum war fast leer, überraschenderweise, leichter Hall war zu vernehmen. Alles andere war wie sonst auch, vor allem der Geruch. Staub und morscher Stoff, die mürbe Süße von zerfallendem Holz, Papier und all das Zeug, was Nässe und Kälte mit den Jahren pelzig und bunt aus den Wänden wachsen ließen.

Er ging los. Weil kein Wind ging, hörte er nur die Geräusche der eigenen Bewegungen. Jeder Schritt knirschte, das Schaben der Klamotten, wenn er stehen blieb, der Atem.

Der Raum führte auf einen längeren Gang, hier lag mehr Müll, rechts hinten ein altes Sideboard, schwer beladen. Zwischen den Türen Bilder an den Wänden, meistens abstraktes geometrisches Zeugs, einige der Rahmen nicht mehr rechtwinklig, die Gläser gesprungen. Weiter hinten eine Treppe.

Ein Geräusch, oben, ein Knarren. Er blieb stehen, löschte die Lampe und horchte. Im Nacken leises Rieseln, die träge Adaption der Augen ließ nach und nach die Wahrnehmung der schwachen Lichtfetzen aus den seitlichen Räumen zu. Warten, horchen. Aber es blieb still. Vielleicht ein Tier. Ausatmen, zweimal. Weiter die Treppe hoch.

Dunkelheit spielte eine Rolle, klar, darum machte er es schon länger nachts. Ganz am Anfang war er tagsüber gegangen, einfach, weil dann vieles leichter war, auch wenn man am Tag häufiger auf Spaziergänger oder Hundemenschen traf. Danach begann er, morgens aufzubrechen, ganz früh beim allerersten Licht, war ein ganz anderes Gefühl dann. Wenn Sonnenstrahlen orangefarben durch zerborstene Scheiben und Vorhangfetzen den Niedergang beschienen, sah alles aus wie die Kulisse aus einem alten Hollywoodstreifen, verwahrloste Schönheit. Aber viel weniger Adrenalin natürlich. Denn ausgelieferter war man, wenn man nichts sah, nichts außer den paar Metern im Lichtkegel direkt vor einem.

Am Ende der Treppe ein schmaler Flur, an der Wand gegenüber ein lila-grünes Fantasiemonster als Graffiti. Ah, Shit, sie waren schon da gewesen. Leave nothing but footprints, geschenkt.

Er bog ab, nur wenige Schritte weiter öffnete sich ein großer Raum, die Empfangshalle, eindeutig. Neben der verschraubten Eingangstür große Fenster, die Spanplatten reichten nur bis zu den Oberlichtern, durch die hellen Rechtecke schimmerte schwarzer Himmel. Das Hotel stand in einem Waldstück abseits größerer Straßen, darum war das Fremdlicht nur spärlich. In einer Ecke Polstermöbel um einen Tisch, überall alte Zeitschriften. Er hob ein Jagdmagazin auf, suchte nach dem Datum, vergeblich, aber er fand einen sechs Jahre alten Spiegel mit einer brennenden Erdkugel als Titelbild. Sechs Jahre …

Etwas weiter die Rezeption, auch hier viel Papier, darunter versteckt eine alte Tastatur und ein paar Kugelschreiber mit Schriftzug. Er stöberte eine Weile, fand aber nichts mit echten Daten. War immer das Highlight, echte Daten zu finden, die Nachweise realer Menschen, er hatte keine Ahnung, warum. In einer alten Klinik waren vor Jahren unzählige Krankenakten gewesen, jedes Pflaster dokumentiert, jeder Husten, auch die ganz krassen Sachen wie Amputationen. Und alles immer mit vollem Namen, Adresse und allem. Hier gab’s nur Listen mit Zahlen, die er nicht verstand.

Vielleicht hatte es mit dem zu tun, was in den Räumen geschehen war, dass er die Energie an diesen Orten so unterschiedlich empfand. Vielleicht ließen Todeskämpfe, verzweifelte Hoffnungen und glückliche Heilungen etwas anderes in den Mauern zurück als Besprechungen, leichtfüßige Urlaubsfreuden und wilde Liebesnächte. Und natürlich war es möglich, dass alles nur in seinem Kopf stattfand, aber er hatte über die Jahre viele dieser Orte besucht, und jeder einzelne hatte seinen ganz eigenen Charakter, seinen ganz eigenen Geist. Das war es, was er mitnahm, darum hatte er irgendwann auch aufgehört, Fotos zu machen. Fotos fingen das nicht ein.

An der linken Seite der Halle führte eine pompöse Treppe nach oben. Er wischte auf einer Stufe den Staub ab, sah aus wie Marmor. An manchen Stellen waren noch Klebebandreste vom Läufer erkennbar, er stellte sich vor, dass er rot gewesen war. Von der Empore konnte er durch die Oberlichter die Bäume sehen, an denen sich kein Zweig bewegte.

Nach links Zimmer 101 bis 116, nach rechts Zimmer 117 bis 128, Messing auf Holz. Dann nach links durch die Glastür. Typischer Hotelflur, leer, nur weiter hinten stand ein Stuhl, noch weiter hinten lag etwas. Die erste Tür war unverschlossen, das Zimmer leer geräumt bis auf die Garderobe, sogar der Spiegel war noch intakt. Im zweiten Zimmer stand ein Tisch noch mit einem Wasserglas darauf, die Schubladen der Kommoden waren herausgerissen. Weiter.

Beim Öffnen des dritten Zimmers schlug ihm durch den Spalt sofort süßlicher Geruch entgegen. Verwesung, unverkennbar. Er wich einen Schritt zurück, dreimal atmen, Wärme überall, der Magen, leichtes Zittern. Nach einem Moment öffnete er die Tür vorsichtig weiter und ließ den Lichtkreis durch den Raum gleiten. Im Fenster fehlte das halbe Glas, direkt darunter lag eine tote Krähe. Durchatmen. Er ging näher heran. Der Vogel konnte noch nicht lange tot sein, es waren lebende Maden zu sehen, und der Gestank war ziemlich heftig. Sonst war der Raum leer.

Es gab eine Zeit, da hatte er es für möglich gehalten, dass es das Verbotene war, was ihn trieb, weil das sonst nicht zu seinem Leben gehörte, Verbotenes tun. Aber das war es nicht, das war ihm mittlerweile klar. Es hatte auch mit dem Verfall zu tun, der an diesen Orten so allgegenwärtig und mit allen Sinnen wahrnehmbar war. Als würde man beim Sterben zusehen. Dabei sein, wenn etwas dem Ende Geweihtes seinen Weg geht, unausweichlich, übermächtig.

Wieder ein Geräusch, noch eins. Klappern, Scharren, weiter weg. Als bewege jemand Möbel oder eine Tür. Hörte sich nicht nach einem Tier an. Ihm wurde heiß. Er löschte die Lampe, sah vorsichtig um die Ecke, bevor er das Zimmer verließ. Wieder das Geräusch. Weit hinten im anderen Flur bewegte sich ein Lichtschein aus einem der Zimmer. Scheiße, da war jemand, ohne Zweifel. Das Licht verschwand einen Moment, er versuchte eilig, die Treppe zu erreichen, ohne Lärm zu machen. Schweiß im Nacken, in den Handschuhen, überall. In der Halle stolperte er, weil er in der Dunkelheit irgendwas übersehen hatte, weiter, nicht nach hinten sehen. Erst auf der Kellertreppe knipste er die Lampe wieder an. Los, Beeilung. Welcher Raum? Der zweite, falsch, Scheiße, wieder auf den Gang. Der dritte. Er zwang sich, einen kurzen Augenblick stehen zu bleiben, blickte noch einmal zurück zur Treppe, lauschte angestrengt, aber es schien alles klar zu sein.

Mit Mühe zwängte er sich durch die enge Öffnung des Fensters, Hektik, er verhakte sich mit der Taschenlampe am metallenen Fensterrahmen.

Endlich im Freien. Stirnlampe aus. Ein kurzer Rundblick, wieder brauchten die Augen einen Moment, es war nichts zu sehen. Eilig stieg er aus dem Schacht und ging los, behielt das Gebäude im Auge, aber von außen war nirgendwo Licht zu entdecken. Nach wenigen Minuten begann er zu laufen, irgendwann tauchte sein Auto auf. Er setzte sich hinters Steuer und schloss für einen Moment die Augen.

Erst dreimal war er in den Jahren nachts auf andere getroffen. Wahnsinn. Mit offenem Mund atmen, ganz tief, ganz regelmäßig. Nach einer Zeit hatte er das Gefühl, als liefe irgendwo das Adrenalin langsam aus ihm heraus.

Er musste lächeln. Wie geil.

Denn der wirklich letzte Kick war, nicht allein zu sein, wenn man allein war.

Camilla

Sie musste tatsächlich an Bügeln denken.

Als sie Kind war, hatte ihre Mutter, bevor das heiße Eisen zum Einsatz kam, die Wäsche immer mit einem Zerstäuber aus blauem Plastik befeuchtet. Und wenn sie dem Bügeltisch zu nah gekommen war, zum Spaß auch ihr Gesicht. Den Atem der Meerjungfrauen hatte ihre Mutter das genannt. Und natürlich war sie ihr in diesen Momenten immer absichtlich zu nah gekommen, weil sie dann beide lachen mussten, ganz beieinander waren, und weil diese Berührung so sanft war.

Genauso fühlte sich der feine Regen an, der sich an diesem frühen Morgen inmitten der kleinen Lichtung auf ihr Gesicht legte. Sie blieb stehen, hob für einen Moment das Kinn und schloss die Augen. Selbst der chemische Geruch der Stärke kam zurück, den die Hitze damals aus der Wäsche getrieben hatte. Auch diesen Geruch hatte sie gemocht.

Durch die schmale Senke, dann sehen Sie es, waren die Worte der jungen Polizistin im Streifenwagen auf dem Waldweg gewesen. Dass die Senke ziemlich feucht war, hatte sie verschwiegen, die weißen Sneaker waren schon jetzt versaut.

Zuerst hörte sie die Stimmen, dann sah sie durch die Zweige hinter den Brennnesseln den Ort des Geschehens. Einer der beiden uniformierten Polizisten suchte im Umkreis um das kleine Zelt den Waldboden ab, der zweite betrachtete die Leiche. Deniz Müller kniete in roter Jacke davor, das Diktiergerät in der Hand.

Der Tote war so weit herausgezogen, dass lediglich der Kopf noch auf der orangefarbenen Plane des Zeltbodens lag. Die Vorderseite des Oberkörpers war von den vielen Schichten der verwahrlosten Kleidung befreit, wahrscheinlich das Werk des Notarztes. Neben dunklen Flecken waren zwei Wunden auf der Brust und am Bauchnabel erkennbar.

»Ah, Frau Staatsanwältin, so früh schon unterwegs?« Der Todesermittler wandte sich ihr zu und lächelte. Seine Haare waren nass und wirkten noch dunkler als sonst.

»Scherze auf Kosten anderer sind am Morgen eine gefährliche Sache.«

Sie reichte ihm zur Begrüßung die Hand.

»Und bei der Wahl des Schuhwerks hättest du auch einen dezenten Tipp gebrauchen können, wie man sieht.« Er sah auf ihre Schuhe. Einer der uniformierten Kollegen grinste.

»Übertreib es nicht, mein Lieber. War ohnehin ziemlich mutig, mich um kurz vor sieben anzurufen.«

»Ich hatte gesehen, dass du schon online warst. Hätte ich sonst nicht gemacht, Ehrenwort. Und es liegt halt auf deinem Weg, dachte ich mir.«

Sie begrüßte den Polizisten, der in der Nähe stand, ebenfalls mit Handschlag. »Camilla Lopez, ich bin die Staatsanwältin.«

»Markus Brand.«

Der zweite hob aus der Entfernung kurz die Hand.

»Was haben wir hier? Mord im Obdachlosenmilieu?«

»Das wissen wir noch nicht. Der Notarzt hat keine Todesursache eingetragen. Er kann nicht sagen, ob die Wunden was mit dem Tod zu tun haben, glaubt es zwar nicht, aber er ist sich nicht sicher. Er sei ja kein Gerichtsmediziner …«

»Hast du Handschuhe für mich?«

Deniz Müller lief zu seinem Rucksack, der ein paar Meter abseits stand. Die Staatsanwältin streifte den blauen Latex über, ging in die Hocke und betastete vorsichtig den Bereich um die Wunden.

»Sehen nicht so tief aus, aber man weiß ja nie. Ist schon länger tot, oder?«

Der Kripomann hockte sich daneben, klappte den Hosenbund des Toten auf und zog den Zipfel auf einer Seite nach unten. Erst jetzt sah sie, dass auch Gürtel und Hose schon geöffnet waren.

»Ein, zwei Tage, vielleicht etwas länger, weil es hier ja relativ kühl war die letzte Woche. Aber hier am Unterbauch ist es schon ziemlich dunkel und gebläht.« Er drückte auf den Bereich dicht oberhalb der Leiste, der grünlich-grau verfärbt war.

»Was glaubst du?«

»Ich weiß es nicht. Bisher haben wir nichts, was für ein Fremdverschulden spricht, außer den beiden eigenartigen Wunden. Vom Gefühl her ist es nichts, aber man weiß nie?«

»Wer hat ihn gefunden?«

»Sein Mitmieter.« Der uniformierte Kollege ging ebenfalls in die Hocke. »Mitmieter und Saufkumpan. Die beiden wohnen hier schon länger, sagt er. Der Mitbewohner war drei Nächte woanders, und als er heute Morgen zurückkam, lag er hier tot im Zelt. Er kennt den Toten als Erwin Schneider, Papiere haben wir bisher nicht gefunden, waren allerdings noch nicht im Zelt. Soll wohl nicht so lange in der Szene unterwegs sein.«

»Und wo ist der andere jetzt?«

»Im Gewahrsam, ausnahmsweise«, sagte Markus Brand, »weil er breit war wie ’ne Natter. Bevor der vernehmungsfähig ist, muss der ein paar Stunden schlafen.« Er zog die Stirn in Falten.

»Okay, spricht doch alles für eine Obduktion, oder?« Sie sah Deniz an.

»Sieht ganz so aus. Und dann müssen wir das hier erst mal auch als Tatort betrachten, für alle Fälle.« Er sah sich um. »Kleiner Vorteil: Hier ist nichts groß abzusperren.«

Alle erhoben sich und betrachteten für einen Moment wortlos die Leiche des Mannes. Auch die Abwesenheit allen Lebens verhinderte nicht, dass ihm die geöffnete Hose auch jetzt noch etwas Schamverletzendes und Entwürdigendes gab. Die langen Haare waren so verfilzt wie der Bart, das Gesicht gebräunt, voller tiefer Falten und mit dem unverkennbaren Ausdruck des Todes. Aber es sah friedlich aus, dachte die Staatsanwältin, was nicht immer der Fall war.

»Was ist einem im Leben passiert, dass man besoffen und versifft in einem feuchten Zelt irgendwo im Wald so vor die Hunde gehen muss.« Markus Brand sagte es, ohne hochzusehen.

Niemand antwortete.

»Wenn wir dir noch irgendwie helfen können, sehr gerne, ansonsten …?«, sagte der Schutzmann schließlich. »Weil wir noch vom Nachtdienst sind.«

»Wir könnten ihn grad zusammen wieder ein Stück ins Zelt hieven, dass wenigstens der Oberkörper nicht nass wird. Für eventuelle DNA-Spuren ist das zwar scheiße, und Overalls und Mundschutz habe ich nicht dabei. Nur wenn er hier klitschnass wird, ist das genauso blöd für die Spuren.«

»Okay«, sagte Markus Brand, zog jetzt ebenfalls Latexhandschuhe aus einer seiner Taschen und streifte diese über, »wir können ja vorsichtig sein.«

Beide fassten die Kleidung an jeweils einer Seite des Oberkörpers und hoben die Leiche so weit in das Zelt, wie es die geringe Höhe der Dachstangen zuließ.

Sie nickten sich danach kurz zu, dann grüßten die Uniformierten und machten sich auf den Rückweg durch die Senke.

»Bin ich hier noch vonnöten?« Camilla ließ eine kleine Pause. »Weil meine Schuhe echt durch sind und ich noch mal nach Hause muss.«

Deniz Müller lächelte und ließ sich einen Moment Zeit. »Ich wollte eigentlich immer noch mal wieder mit dir im Wald allein sein.«

»Ach, komm, das haben wir doch wirklich hinter uns.« Sie zog die Brauen nach oben. »Und Wald ist ja ganz nett, aber fast mitten in der Nacht, im Nieselregen und neben einer Leiche, die langsam zu stinken anfängt«, sie hob nacheinander drei Finger, »ist nicht grad der Gipfel der Romantik, oder?«

»Okay, versuche ich es ein andermal.« Mit gespieltem Gleichmut.

»Aber wenn es irgendwie nötig ist, kann ich gern bleiben, ehrlich.«

»Nein, geht schon.« Er zog sein Handy aus der Tasche und wählte. »Ich bestell grad die KTU.«

Die Wegbeschreibung am Telefon fiel etwas umfangreicher aus, weil der Fundort der Leiche keine feste Adresse hatte, sondern im Schellenberger Wald tief im Essener Süden lag.

»Das war ganz ernst gemeint«, mit Nachdruck, als er fertig war. »Soll ich noch bleiben? Du bist allein, und wenn es doch ein Tatort werden sollte …«

»Nein, alles gut. Ich denke, hier taucht die nächsten zwei Stunden nicht mal ein Gassigeher mit Hund auf. Und länger als ’ne halbe Stunde brauchen die KTUler auch nicht.«

Sie verabschiedeten sich.

Auf dem Rückweg wählte sie einen Weg am Rand der Senke, der tatsächlich weniger morastig war.

Als sie ihren Wagen erreichte, bog ein uralter grüner Ford Mondeo Kombi in den Waldweg ein, den sie kannte. Er hielt neben ihr, und der Fahrer ließ die Scheibe nach unten gleiten.

»Morgen, Cami, auch schon unterwegs?«

»Alex, was machst du denn hier? Polizeifunk abhören geht doch schon länger nicht mehr.«

»Intellektuell induzierter journalistischer Instinkt …« Mit ernster Miene.

»Ja, ja.« Sie nickte lächelnd.

Er fuhr rechts ran und stieg aus.

Wie Deniz Müller kannte sie Alexander Rahn seit ihrer gemeinsamen Schulzeit in Bochum. Sie hatten sich danach ein gutes Jahrzehnt aus den Augen verloren, aber das Leben hatte alle drei im Revier nicht nur örtlich wieder näher zusammengeführt, auch beruflich kreuzten sich jetzt öfter ihre Wege.

»Einer unserer Fotografen wohnt hier in der Nähe und hat heute Morgen beim Joggen zwei Streifenwagen und den Notarzt gesehen. Er rief mich an und meinte, irgendwas müsste vielleicht los sein.«

»Wahrscheinlich ist nichts los, ist aber noch nicht klar. Ein toter Obdachloser in einem Zelt. Aber es gibt erst mal keine Anzeichen auf ein Fremdverschulden. Wahrscheinlich ist das nichts Besonderes für so ein investigatives Portal wie eures. Aber Deniz bearbeitet die Sache, du kannst ihm ja einen Guten Morgen wünschen.«

Er blickte in Richtung Wald.

»Ist die Leiche noch da?«

»Ja.«

»Ach, ne, ich glaub, dann ruf ich ihn nachher mal an. Leichen vorm Frühstück sind nichts für Feinsinnige, das überlass ich lieber den robusteren Gemütern. Und wenn es eh nichts ist …« Er zeigte auf ihre Schuhe, grinste. »Außerdem habe ich meine Outdoorausrüstung grad nicht dabei. So wie du.«

»Sehr witzig.« Sie öffnete die Fahrertür ihres Autos.

»Wir könnten mal wieder einen Kaffee trinken, oder?«

Sie stieg ein, ließ die Scheibe nach unten gleiten.

»Ja, ruf einfach an. Ich muss jetzt los, weil ich heute Sitzungstag habe und noch mal nach Hause muss.«

Er grüßte, und sie fuhr los. Bevor sie die erste Kurve nahm, sah sie im Rückspiegel, dass Alex in seinen Wagen einstieg, dann verschwand er aus ihrem Blickfeld.

Im Radio sang ein Typ eine seichte Gitarrenballade, die sie nicht kannte. Nach einer Weile las sie im Display, dass der Song »Remember When« hieß. Das wollte sie sich merken.

Der Regen hatte aufgehört.

Alexander

Als Camilla gefahren war, startete Alex den Wagen, blieb aber noch eine Weile stehen, was nicht nur an der Mahler-Sinfonie im Radio lag, deren sich augenblicklich ausbreitende düstere Schwere er wie immer genoss, sondern an der Erinnerung an eine Textstelle, die er vor Jahren in Tania Blixens berühmten Roman gelesen hatte. Sie beschrieb darin die nach langem Aufenthalt unter afrikanischen Menschen ihres Erachtens zwangsläufig entstehende Einschätzung, dass keineswegs die weiße, sondern die schwarze Haut der Gipfel der Schönheit sei, was vor dem Hintergrund der Zeit, in der sie dieses Bewusstsein nicht als klandestines Gefühl in sich trug, sondern in einem Roman für alle Welt formuliert hatte, nach seinem Empfinden eine beachtliche Befreiung von Konventionen bedeutet haben musste.

Er sah auf die Uhr und fuhr los. Auch wenn Pünktlichkeit seiner Meinung nach primär etwas für Leute war, deren Fähigkeitsspektrum ansonsten überschaubaren Umfang besaß, war sie in diesem Fall angebracht, weil sein Gesprächspartner erklärt hatte, nach dem vereinbarten Termin heute nicht mehr greifbar zu sein.

An einer Gesamtschule in Steele waren seit einiger Zeit nach dem Unterricht und in den Pausen junge Leute von außen aufgefallen, die unter den Schülern Broschüren, Sticker und anderes Material mit rechten Inhalten verteilt hatten. Der Schulleiter hatte ihm vor dem Unterricht zehn Minuten seiner kostbaren Zeit gewährt und erwartete ihn hinter seinem Schreibtisch, nachdem die fast klischeehaft adrette Vorzimmerdame Alex ins Zimmer geleitet hatte.

»Alexander Rahn, guten Morgen.«

»Gernot Peitzmeier, guten Morgen. Sie sind von WtW und kommen wegen der Broschüren und dem rechten Zeugs, richtig?«

Alex nickte. »Wir hatten telefoniert.«

»Äh, Rahn, sagen Sie? Aus Essen? Sind Sie verwan…«

»Nein, ich bin nicht verwandt, nicht mal entfernt.«

»War nur so eine Idee«, verlegenes Lächeln, »kleinen Augenblick.«

Er stand auf und ging ins Vorzimmer, wo hörbar Schubladen auf- und zugeschoben wurden, kam zurück und reichte Alex ein paar Faltbroschüren aus einer roten Mappe.

»Dieses Anschauungsmaterial haben wir von einigen Schülern erhalten. Sie sehen, es ist nicht schlecht gemacht, die Leute scheinen dazugelernt zu haben. Nicht zu platt, durchaus mit Witz, aber die Botschaften sind eindeutig.«

Nach einem ersten Durchblättern konnte Alexander die Einschätzung des Mannes teilen. Die Cartoons waren lediglich dezent ausländerfeindlich, Aufmachung und Layout von einer professionell-witzigen Coolness, lediglich zu den Texten konnte er so schnell noch nichts sagen.

Er hatte seit ein paar Monaten in Watching the West immer wieder im Netz über dieses Phänomen an Schulen im Revier geschrieben, und ihm war danach auch schon per E-Mail ans Redaktionspostfach gedroht worden. Daher wusste er, dass der Schulleiter mit seiner Einschätzung richtig lag. Die Leute lernten langsam dazu.

»Genaueres kann Ihnen aber einer unserer Hausmeister, Herr Atakan, sagen. Der hat auch schon mal persönlich einige von denen gesehen.«

»Kann ich mit ihm reden?«

Die Möglichkeit bestand. Sie fanden Emin Atakan in seinem Büro, das eher wie eine Werkstatt aussah, wie er dabei war, am Ende eines üppigen Straußes aus bunten Kabeln etwas zu löten.

Nach Alexanders Erfahrung mit diesem Berufsstand gab es primär zwei Ausführungen dieser Spezies. Einmal jene, die nahezu jeder handwerklichen Anforderung professionell gerecht wurden, und jene, die immer Leute kannten, die dazu in der Lage waren. Emin Atakan schien der ersten Kategorie anzugehören, konnte aber leider kaum mit weiteren wichtigen Informationen zu den Broschüren dienen. Er berichtete lediglich von einem Haus ein paar Straßen weiter, das früher mal eine Kneipe gewesen war. Dort sei mittlerweile ein Treffpunkt solcher Leute, habe er gehört, und er halte es für möglich, dass die Aktionen an der Schule von dort ausgingen.

Das Haus lag tatsächlich nur zwei Straßen weiter und war leicht zu finden, denn obwohl das Namensschild der Kneipe nicht mehr vorhanden war, zeigten aus der Wand hängende Kabel und dessen ehemalige Umrisse im Schmutz des Fassadenputzes ebenso die vormalige Verwendung der unteren Räume wie eine noch vorhandene Lampe mit Fiege-Bier-Emblem. In den oberen beiden Etagen war ebenfalls nur unbewohnte Ödnis zu erkennen, soweit man von der Straße Einblick hatte. Einzig eine einzelne Mülltonne, die er an einem Nebeneingang entdeckte, sprach dagegen, dass das Haus tatsächlich leer stand.

Einem Instinkt folgend parkte er fünfzig Meter weiter am Straßenrand zwischen anderen Autos, stieg aus und nahm den seitlichen Plattenweg, aus dessen Ritzen reichlich grüne Vielfalt spross. Er öffnete den Deckel, und die Tonne war bis zur Hälfte gefüllt mit Flaschen, Bierdosen, Pizzakartons und Pappschachteln mit Anhaftungen von roter und weißer Soße. Die Einschätzung des Hausmeisters schien richtig zu sein, denn Optik und Geruch zeigten, dass der Müll noch nicht alt war.

»Was wird das hier, Jugend forscht? ’n bisschen zu alt dafür, oder?«

Der vordere der drei, die plötzlich dastanden und von hinter dem Haus gekommen sein mussten, war der Sprecher. Er war Ende zwanzig, und mit Basecap, Skaterhosen und Markensneakern hätte man ihn für jemand anderen halten können, aber das Emblem auf der Mütze verriet ihn ebenso wie die zackigen Scheitel der beiden Begleiter.

Der letzte der drei jungen Männer ließ ihn zusammenzucken, er kannte den Mann als »Snowdown«.

»Besser zu alt als sonst wie ungeeignet. Ich meine, Forschung setzt ja eine gewisse geistige …«

»Ziemlich große Fresse für die Situation.«

»Ausatmen! Ich dachte, das Haus stände leer, und weil ich hier etwas in der Gegend suche …«

»Soso, und da glotzt man in Mülltonnen?«

»Na ja, ansonsten sieht es schon sehr verlassen aus, und Mülltonnen sind da ein verlässlicher Indikator. Indikator heißt, man kann daran etwas erkennen.«

Die drei brauchten einen Augenblick.

»Der krückt doch«, Nummer zwei wagte sich auch vor, »dem geht es nie im Leben um die Hütte. Ist das ’n Bulle?«

»Dann hätte er uns schon seine Scheiß-Marke hingehalten«, wieder der Erste. »Also, was willst du hier?«

»Ich sag doch, ging mir um das Haus, war offensichtlich ein Irrtum. Bin auch schon wieder weg.«

»Stopp, nicht so eilig!« Der Zweite machte drei schnelle Schritte an Alex vorbei und stellte sich ihm in den Weg. »Das stinkt doch mehr zum Himmel wie ’n Haufen Schafscheiße. Haus ansehen, ts …«

»Als.«

»Was?«

»Als ein Haufen Schafscheiße. Im Deutschen wird der Komparativ mit ›als‹ gebildet.«

Wieder brauchten sie ein paar Sekunden.

»Du bettelst wirklich um Schläge, Arschloch.« Der Basecapträger fand als Erster die Sprache wieder und machte einen Schritt auf ihn zu.

»Außerdem ist das doch ganz klar Hausfriedensbruch«, wieder der Kleinere, »können wir den nicht festnehmen? Und dann ein paar aufs Maul hauen, weil er sich dabei gewehrt hat.«

Der Spruch sorgte bei den beiden anderen für temporäre Belustigung. Basecap sah Alex mit leicht verkleinerten Augen an und schürzte die Lippen. »Das ist kein Bulle. Ich wette, das ist ’n Schmierfink, einer von der Lügenpresse, stimmt’s?«

Mit diesen Worten stieß er ihm heftig den Zeigefinger auf die Brust.

»Es wäre mir angenehm, wenn auf Berührungen verzichtet würde.«

»Und was der ständig für eine Scheiße labert.«

Der Kleinere wirkte genervt, ließ es aber zu, dass Alex sich an ihm vorbeidrückte und Richtung Straße ging.

Hier beschleunigte er zügig seinen Schritt in die dem Standort seines Autos entgegengesetzte Richtung und ignorierte die hinterhergerufenen Beleidigungen und Drohungen. Zum Glück hatte er leidlich vorschriftsmäßig geparkt, sodass sie den Wagen wohl nicht als seinen identifizieren würden.

Nach etwa einhundert Metern bog er in eine kleine Siedlungsstraße ab, und ein Blick zurück verriet ihm, dass er nicht verfolgt wurde. Nach noch einmal etwa derselben Strecke ging er durch eine unverschlossene Einfahrt in einen frei zugänglichen Hinterhof eines Mietshauses und wartete.

Den dritten aus der Runde, der verbal nicht mit eingestiegen war, hatte er vor längerer Zeit als Informanten aus der Szene angeworben, es hatte sogar schon ein Treffen gegeben. Wahrscheinlich hatte der Mann in der Situation gerade einen noch größeren Schrecken bekommen als er selbst.

Fünf Minuten hielt er für ausreichend und hoffte, dass niemand aus dem Haus Anstoß am Aufenthalt eines Fremden nahm und man ihm heute nicht ein zweites Mal Hausfriedensbruch vorwerfen würde. Aber es blieb alles still.

Die Vibration eines seiner Mobilgeräte zeigte den Eingang einer E-Mail an. Sie war von »Mooodhunter«.

Neben dem Einfluss rechter Gruppen an Schulen war ihm vor einiger Zeit das Thema der »Lost Places« in den Schoss gefallen, von denen es gerade im Ruhrgebiet eine Menge zu geben schien. Er hatte angefangen, dazu zu recherchieren, und je tiefer er darin eintauchte, desto einnehmender empfand er es. »Mooodhunter« war jemand aus jener Szene, die sich nicht auf YouTube und Instagram mit eigenen Fotos und Filmen tummelte, sondern zurückhaltender und mehr auf versteckteren Plattformen agierte, in diesem Fall vielleicht sogar im Darknet, auf denen nur Eingeweihte verkehrten und sich Infos zukommen ließen. Er hatte ihn fast ohne Hoffnung auf Antwort angeschrieben. Aber vielleicht war doch etwas möglich.

Noch bevor er zum Auto ging, schrieb er zurück und hoffte, bei seiner Antwort den richtigen Ton getroffen zu haben.

Deniz

Es war viel später geworden.

Zuerst hatte der Bestatter es fertiggebracht, zweimal an der Einmündung zum Waldweg vorbeizufahren, dann war den Leuten von der KTU eingefallen, nicht nur die Leiche lieber im Trockenen unter die Lupe zu nehmen. Wenn man schon mal in der glücklichen Lage war, einen Tatort einpacken und unter den Arm nehmen zu können, wollten sie auch das Zelt lieber in der KTU-Garage auf links drehen.

Deniz Müller bog in den Flur des KK 11 ein. Brigitte Bellmann, die Chefin, im ersten Büro hatte Besuch von einem Anzugtypen, den er nicht kannte. In den anderen Zimmern die üblichen Leute bei den üblichen Geschäften. Bürosound am Dienstagmorgen, heimatliche Klänge. Dieter Bartel, sein Stubenkamel, wie er sich selbst immer nannte, sah kurz vom Bildschirm auf.

»Moin. Auch schon da?« Mit gespielter Anmache. »Hattest du eine Leiche oder zwei?«

»Ne, nur eine, hat sich nur alles hingezogen wie bescheuert. Und wir wissen auch noch gar nicht, ob es natürlicher Tod ist.« Er legte seine Sachen ab und zog sich die nasse Jacke aus. »Ein toter Penner in ’nem Zelt im Schellenberger Wald, und das bei dem Scheißwetter. Die KTUler haben alles eingepackt und machen hier im Haus die Spurensicherung, sonst hätte es noch länger gedauert. Zum Glück war Camilla schon da.«

»Hast du die Gerichtsmedizin schon erreicht?«

»Ja, Köslin-Richter wird kurz nach Mittag hier aufschlagen. Danach können wir es hoffentlich als natürlichen Tod behandeln.«

Es liefen in Essen aktuell drei Mordkommissionen, eine davon noch in der Anfangsphase mit ziemlich großer Mannschaft, da brauchte es nicht noch mehr Stress.

»Da ist er ja.«

Die Chefin blieb halb in der Tür stehen, halb dem Krawattenheini von eben zugewandt. Er war etwas älter als Deniz, nach hinten gegelter Blondschopf, demonstrativ gezeigtes Interesse, nicht ohne einen Rest Hochnäsigkeit.

»Das ist Deniz Müller, seit diesem Jahr der dritte unserer Leichensachbearbeiter und einer unserer neuen MK-Leiter. Herr Damjanoff, unser neuer Inspektionsleiter.«

»Ah, ja, äh…, Müller?« Er sah Deniz an, dann auf das Namensschild neben der Tür, anschließend wieder Deniz, leichte Falten auf der Stirn. »Bei dem Vornamen?«

»Eigentlich heiße ich Aslan, aber als ich meine erste Frau kennenlernte, dachte ich: Türke ohne ü im Nachnamen geht ja nicht. Da habe ich die Chance ergriffen.«

»Aha, so.« Mit deutlicher Unsicherheit im Blick. Die Chefin verdrehte die Augen.

»War nur ’n Scherz. Herr, ähh… Ich bin nicht verheiratet. Meine Mutter war Türkin, mein Vater ist Deutscher.«

Der Blondschopf ließ zwei ziegenhafte kurze Lacher hören und den Mund so lange offen stehen, dass Deniz befürchtete, ihm tropfe gleich ein Speichelfaden von der Unterlippe aufs blaue Revers. Für jemand im höheren Dienst brauchte er ziemlich lange, um den Gag zu raffen. Dann ergriff er schlaff Deniz’ hingehaltene Hand.

»Ja, schön, freut mich jedenfalls, ist ja als Leiter immer wichtig, dass man weiß, auf welche Mitarbeiter man in seinem Team zurückgreifen kann. Werden ja jetzt häufiger miteinander zu tun haben.«

»Ja, wird sich wohl nicht vermeiden lassen«, mit breitem Grinsen.

Brigitte verdrehte ein zweites Mal die Augen, der neue Inspektionsleiter zeigte keine Reaktion.

»Und ich bin darüber hinaus sehr erfreut, ein solches Paradebeispiel für gelungene Integration in meiner Truppe zu haben.«

Für einen Moment hatte die Unsicherheit das Hochnäsige tatsächlich vertrieben, jetzt war es wieder da.

Beide rauschten ab.

Dieter Bartel warf ihm einen Blick zu, ohne den Kopf zu bewegen, skeptische Miene.

»Du willst doch noch was werden in diesem Verein, oder? Sagst du doch immer. Es gibt da echt bessere Instrumente als ein loses Maul, hab ich dir schon öfter gesagt.«

»So schlimm war’s doch nicht. Kleiner Scherz zum besseren Kennenlernen.«

»Ja, ja, diese Scherze. Konfuzius sagt: Machst du Witz, immer gucken, wer lacht. Wichtig für nächste Witz und für Läbben.« Mit übertriebenem Akzent.

»Konfuzius? War das nicht in den Achtzigern dieser Mittelstürmer von Rot-Weiß Oberhausen?«

»Verarsch du nur dein Stubenkamel …« Er nickte vielsagend.

»Ach, Didi, wenn’s scheitert mit der Karriere, dann nicht daran.«

Deniz setzte sich hinter seinen Schreibtisch und begann, die Unterlagen der Leiche zu sortieren.

»Vertu dich nicht. Und der sieht doch auch schon so aus, als hätten sie ihm auf’m Ratslehrgang einiges rausoperiert wie den meisten von denen.«

»Gute Arbeit ist noch immer das beste Argument«, mit breitem Lächeln.

»Ach, ja, stimmt ja.« Sein Gegenüber schlug sich mit großer Geste mit der flachen Hand gegen die Stirn. »Und die Geschenke an Weihnachten bringt auch der alte Sack im roten Kittel, hatte ich ganz vergessen.«

Für einen Çay hatte er keine Geduld, und er nahm sich seine Tasse.

»Auch ’nen Kaffee?«

Der Kollege wollte und reichte ihm seinen Pott mit Rot-Weiß-Essen-Emblem, der zuletzt offensichtlich vor ein paar Tagen gespült worden war.

In der kleinen Küche war eine der Fachhochschülerinnen dabei, sich irgendetwas Gesundes in ihren Joghurt zu mischen, und grüßte zurückhaltend.

»Na, wie waren die Wochen bei uns?«

»Sehr spannend.« Es klang artig, aber nicht unehrlich. »Und ab morgen bin noch ich in der Mordkommission.«

»Welche? Die aktuelle mit den beiden Toten in der Dealerwohnung oben in Altenessen?«

»Ja, genau.«

»Wird dir gefallen, da bin ich mir sicher.«

Er goss den üblichen üppigen Schuss Milch in den Kaffee des Kollegen und schob ab. Nach zwei Metern stoppte er und kehrte um.

»Ich habe nachher eine Obduktion. Wenn es passt, kannst du ja mitkommen. Nur wenn du willst natürlich und bei deinem Tutor abkömmlich bist.«

»Ja, klar, gern.« Ihre Begeisterung schien echt.

»Schon mal eine mitgemacht?«

»Komplett noch nicht. Mit dem Kurs waren wir mal in der Gerichtsmedizin.«

»Okay, dann passt das doch gut. Die Leiche ist auch relativ frisch, von daher … Sag mir einfach Bescheid, äh …«

»Anna«, half sie und lachte.

Er lächelte ebenfalls, nickte und ging.

Zum Glück hatten sie in einer der Plastiktüten im Zelt einen abgelaufenen Personalausweis des Toten gefunden, was die Recherche mit dem Namen ziemlich erleichterte. Die ersten Abfragen ergaben, dass Erwin Schneider vor zwei Jahren aus einer Wohnung in Essen-Altendorf von Amts wegen abgemeldet worden war. Drei Jahre hatte er dort gelebt, und Adresse und amtliche Abmeldung sprachen nicht dafür, dass zuletzt alles glatt gelaufen war in seinem Leben.

Davor hatte er fast achtzehn Jahre in Bredeney im Essener Süden gewohnt, auch das ließ nichts Gutes vermuten. Es war eine Gegend, in der am späten Vormittag Frauen mittleren Alters mit gut operierten Nasen, Lippen und Brüsten in schicken kleinen Cabrios zu Pilateskursen oder Maniküreterminen fuhren, nachdem ihre Männer in dicken Limousinen oder SUVs vom gepflegten Gehöft geritten waren.

Zumindest zuletzt war das bei Erwin Schneider nicht mehr so gewesen, denn seine Frau war vor neun Jahren gestorben, und Kinder waren nicht zu ermitteln.

Eine weitere Abfrage in den üblichen Systemen zeigte, dass es vor fünf Jahren gegen den Toten ein Verfahren wegen Insolvenzverschleppung gegeben hatte und dass er offensichtlich mal Inhaber einer Firma mit seinem Namen gewesen war.

Deniz wählte die Nummer von Tina bei der Wirtschaftskriminalität, weil die Kolleginnen und Kollegen dort in diesen Dateien mehr zu Hause waren.

Sie erledigte das sofort und fand im Handelsregister tatsächlich etwas über die Schneider GmbH, einem Transportunternehmen, das fast fünfundzwanzig Jahre bestanden hatte und vor fünf Jahren in Konkurs gegangen war.

Wie es aussah, hatte der Tote die Insolvenzverschleppung damals noch abbiegen können, denn von einer Verurteilung war nichts bekannt. Trotzdem ergaben diese wenigen Infos das Bild eines Mannes, dem das Leben zuletzt ziemlich regelmäßig den Eimer mit den Nieten hingehalten hatte. Dass dieses Leben unfreiwillig zu Ende gegangen sein könnte, wäre fast schon eine passende letzte Stufe dieser abwärts führenden Treppe, dachte Deniz.

Fünf Stunden später, nachdem der Obduktionsassistent den letzten Stich der groben Naht gesetzt hatte, wusste er, dass Erwin Schneider sehr wahrscheinlich an Organversagen gestorben war, welches wiederum mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an jahrelanger Sauferei gelegen hatte. Aber auch das war auf eine grausame Weise ein passendes letztes Kapitel dieses Lebens gewesen.

»Jedenfalls können wir ein Fremdverschulden weitestgehend ausschließen, dafür gibt es nicht einen Anhaltspunkt«, sagte Frau Dr. Köslin-Richter und seifte sich dabei am Waschbecken die Hände ein. »Und so eine Leber bekommt man nicht, wenn man am Wochenende des Öfteren zwei Flaschen Wein trinkt.« Sie lachte, trocknete sich die Hände ab und warf die Papierhandtücher wie eine Basketballerin in den Drahtkorb neben dem Becken.

Deniz hatte erst wenige Obduktionen mit ihr erlebt, aber er wusste von den Älteren im Kommissariat, dass sie es drauf – und in all den Jahren noch nie falsch gelegen hatte. Außerdem mochte er wie alle ihre kollegiale Art.

»Kann ich euch noch einen Kaffee auf der Dienststelle anbieten?« Kurzer Blick in die Runde.

»Sehr nett, danke. Aber ich habe heute Abend noch einen Termin, den ich gern wahrnehmen würde. Oder enthalte ich euch da etwas vor?« Sie sah ihre beiden Begleiter an, die aber abwinkten.

»Okay«, sie reichte Deniz die Hand, »dann bis zum nächsten Mal. Wenn Sie jetzt in die Riege der MK-Leiter eingestiegen sind, sehen wir uns ja sicher öfter.«

»Ich freu mich drauf«, sagte Deniz.

Sie packten ihre Sachen und verabschiedeten sich.

»Und? Wie war die erste richtige Obduktion?«, fragte er Anna auf dem Rückweg.

Sie brauchte einen Augenblick.

»Interessant. Ehrlich.« Wieder eine kleine Pause. »Und ich fand es auch zu keinem Zeitpunkt eklig oder so. Ist das komisch? Weil einige aus dem Kurs, die schon bei einer dabei waren, damit echt Schwierigkeiten hatten.«

»Nein, gar nicht. Bei mir war das auch so. Vielleicht ist es wie bei allem anderen, manche können das besser und manche eben nicht.«

»Ja, vielleicht.« Sie blickte weiter nach vorn auf die Straße. »Ich ekle mich zum Beispiel vor Kaninchen. Finde ich ganz furchtbar, die anzufassen, diese Knochen unter dem Fell. Meine Schwester liebt Kaninchen.«

»Genau das meine ich.«

An der nächsten Ampel bog er ab und hoffte, sein üblicher Schleichweg durch den Feierabendverkehr würde auch heute Abend funktionieren.

Jetzt musste er nur noch einen Angehörigen des Toten ausgraben, dann war die Leiche vom Tisch.

Aber das würde schon klappen.

Rosi

Das Angebot war verlockend, aber Rosemarie Wachowiak wusste, dass zehn Kilogramm Katzenstreu sie quälen würden. Schon auf dem Heimweg, aber der war noch zu bewältigen, denn da konnte sie sich Zeit lassen. Die drei Treppen zu ihrer Wohnung waren das eigentliche Problem, und sie wollte nicht ständig irgendwen bitten müssen, der grad vorbeikam, und vielleicht kam auch niemand vorbei.

Also lud sie nur das Fünf-Kilo-Paket in den Korb ihres Rollators und drapierte die restlichen drei Lebensmittel so daneben, dass sie gut sichtbar waren und nicht der Verdacht aufkam, sie wolle etwas an der Kasse vorbeischleusen.

»Lassen Sie es im Korb«, sagte die Kassiererin mit einem Lächeln, als sie das Paket aufs Transportband hieven wollte, und Rosemarie Wachowiak war froh. Sie zahlte wie immer in bar, verstaute das Portemonnaie in ihrer Handtasche, die oben auf dem Einkauf lag und deren Schlaufe sie einmal um einen der Griffe geschlungen hatte. Sicher war sicher.

»Ach…!« Sie hatte die junge Frau weder gehört noch gesehen, darum erschreckte sie der Zusammenstoß auf dem Bürgersteig sehr. Ihr Rollator drohte zu kippen, und ein Teil des Einkaufs fiel zu Boden.

»Entschuldigen Sie, wie blöd ich bin.« Die Frau ging sofort in die Hocke, hob das Paket mit dem gekochten Schinken und das leicht zerbeulte Butterpäckchen wieder auf und legte den Einkauf zurück in den Korb unter die Tasche. Dann wandte sie sich der Rentnerin zu. »Ich hoffe, Ihnen ist nichts passiert. Tut mir furchtbar leid, aber ich war so in Gedanken.«

»Nein, nein«, sagte Rosemarie Wachowiak, versuchte, unbeeindruckt zu lächeln, aber ihre Knie zitterten leicht.

»Wirklich? Wollen Sie sich nicht einen Moment setzen?«

Die Sorge der Frau wirkte echt. Sie legte der Rentnerin den Arm um die Schultern und drehte den Körper so, dass sie auf der Sitzfläche des Rollators Platz nehmen konnte.

»Ach, danke, ich denke, das ist nicht nötig.«

»Ein Moment kann sicher nicht schaden. Da können Sie sich von dem Schreck ein wenig erholen.«

Die Frau war vielleicht um die vierzig, hatte ihre dunklen Haare zu einem Zopf gebunden und lächelte freundlich.

»Soll ich Sie nach Hause bringen? Wohnen Sie hier in der Nähe?«, fragte sie nach einer Weile.

»Ach, nein. Es ist ja nichts passiert.«

Obwohl sie keinerlei Verantwortung dafür trug, war ihr die Situation und die Fürsorge ein wenig peinlich, und sie wollte sie beenden. Sie stand auf, fasste die beiden Griffe der Gehhilfe und löste die Bremse. »Und nochmals vielen Dank, dass Sie sich so nett gekümmert haben.«

»Ich bitte Sie, das war doch das Mindeste nach meiner Unachtsamkeit.«

Mit einem Nicken setzte Rosemarie Wachowiak ihren Heimweg fort, auch wenn in den Beinen noch eine kleine Unsicherheit zu spüren war.

Der fast tägliche Gang zum Supermarkt gehörte für Rosemarie Wachowiak zu den angenehmen Abwechslungen in ihrer Woche. Fünfzehn Minuten hin und wieder zurück fühlten sich nach ihrem alten Leben an, von dem sie in den Jahren nach und nach vieles hatte sein lassen müssen. Bis vor drei Monaten hatte sie sich auf diesen Gängen zweimal in der Woche mit Antonia verabredet, und beide hatten beim Bäcker im Foyer des Marktes einen Kaffee getrunken und eines der belegten Brötchen gegessen. Aber Antonias Herz hatte ihr den beneidenswerten Tod beschert, dass sie eines Morgens einfach nicht mehr aufgewacht war. Seitdem waren bei diesen Gelegenheiten die beiden netten unter den Kassiererinnen ihre einzigen Gesprächspartnerinnen.

Sie war an ihrem Haus angekommen und holte den Schlüssel hervor, den sie immer an einem längeren Gummiband am Körper trug, seit sie sich einmal selbst ausgeschlossen hatte.

»Frau Wachowiak!«

Zuerst hielt sie es für einen Täuschung.

»Rosemarie Wachowiak!?«

Aber sie täuschte sich nicht, jemand rief ihren Namen. Sie drehte sich um und sah einen schlanken jüngeren Mann auf sich zukommen, der etwas mit der einen Hand umklammert hielt, während die andere mit etwas wedelte.

»Rosemarie Wachowiak, das sind Sie doch, oder?« Er lächelte und hielt ihr etwas hin, was sie erst beim zweiten Hinsehen als ihren Personalausweis erkannte.

»Ja, ja, das bin ich«, sagte sie, ohne ganz zu begreifen, was gerade geschah.

»Ich glaube, Frau Wachowiak, Sie haben Ihr Portemonnaie verloren, kann das sein?«

»Mein Portemonnaie? Verloren?«

»Ja, ich habe es nämlich soeben gefunden.« Das Lachen des Mannes wurde breiter und ein wenig amüsiert, aber es blieb freundlich. »Drüben, an der Einfahrt zum Parkplatz des Supermarktes. Es lag auf dem Bürgersteig.«

»Ach …« Mehr konnte sie nicht sagen, obwohl ihr langsam klar wurde, wie die Dinge zusammenhingen.

»Ich wollte es schon zur Polizei bringen, aber als ich Ihren Ausweis fand, sah ich, dass Ihre Wohnung auf meinem Heimweg liegt, ich wohne gerade mal zwei Straßen weiter.«

Er zeigte in eine Richtung, und sie blickte seinem Wink hinterher.

»Sie sind ja ganz sprachlos. Ist doch aber gut, dass es wieder da ist, oder?«

»Ja, ja, natürlich.« Sie nahm das hingehaltene Portemonnaie und den Ausweis, als seien es Geschenke.

»Wollen Sie nicht nachsehen, ob alles da ist?«

»Wie?« Es entstand eine kleine Pause, in der der Mann sie nur ansah. »Ach, so, ja natürlich.«

Sie öffnete nacheinander die verschiedenen Fächer der Geldbörse, aber nicht nur die dreihundertvierzig Euro in Banknoten, auch alle anderen Sachen schienen noch an ihrem Platz zu sein.

»Ja, ja, ich glaube es ist alles noch da. Haben Sie vielen herzlichen Dank, ich habe es nicht bemerkt.«

»Ich hoffe, Sie halten mich nicht für indiskret, Frau … Wachowiak, weil ich reingeschaut habe, ich wollte nur wissen, ob ich vielleicht eine Adresse finde. Aber Sie haben viel Geld dabei, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Da sollten Sie vorsichtig sein, dass das niemand sieht, ohne Ihnen Angst machen zu wollen. Haben Sie keine Karte?«

Der Mann zog die Brauen nach oben und presste die Lippen aufeinander.

»Ja, ich weiß, ich passe schon auf.«

Ihre Mutter war keine gute Rechnerin gewesen, und als Kind hatte sie ein paarmal erlebt, dass sie beim Kaufmann zu wenig Geld hatte, um zu zahlen, und irgendeine Ware wieder zurück über den Tresen reichen musste, manchmal auch dann, wenn andere das mitbekamen. Diese Momente waren ihr damals unbeschreiblich peinlich gewesen. Niemals würde ihr das passieren. Und dass man mit einem Stück Plastik, das bei jedem gleich aussah, Dinge bezahlen konnte, hatte sie mittlerweile akzeptiert, verstanden hatte sie es nie.

»Mein Name ist übrigens Paul Weber, ich wohne, wie gesagt, zwei Straßen weiter. Kann ich Ihnen sonst noch helfen?«

Einen Moment überlegte Rosemarie Wachowiak, ob sie ihn bitten solle, das Paket mit der Katzenstreu zu tragen, aber das kam ihr unverschämt vor.

»Soll ich Ihnen tragen helfen?« Er zeigte auf das Paket in ihrem Korb. »In welcher Etage wohnen Sie denn?«

»In der dritten.«

»Na, dann ist es doch gut, dass ich grad hier bin. Wenn Sie wollen, trage ich Ihnen den Einkauf gern nach oben.«

»Ja, also, wenn es Ihnen keine Umstände …«

»Ach, was. Natürlich nicht. Schließen Sie mal auf, ich schnapp mir die Sachen.«

Sie öffnete die Tür, parkte ihren Rollator an seinem Platz neben dem Kellerabgang und stieg die Treppe nach oben.

Dabei kam ihr der Gedanke, dass sie den Mann nicht kannte, und die Vorstellung, dass er in ihre Wohnung kam, um die Sachen abzustellen, war ihr unangenehm.

»So, Frau Wachowiak, da wären wir. Schön, dass ich Ihnen helfen konnte.«

Er stellte das Paket vor ihre Tür und gab ihr die restlichen drei Lebensmittel in die Hand.

»Wenn Sie mal wieder Hilfe brauchen, und ich bin in der Nähe, jederzeit.«

Er grüßte freundlich und ging. Als er bereits eine halbe Treppe geschafft hatte, fiel ihr ein, dass Menschen in solchen Fällen doch Finderlohn bekommen. Sie hatte sogar mal gehört, dass es da eine gesetzliche Regelung gab.

»Ach, Herr …, Herr …«, rief sie hinter ihm her, »wie war doch Ihr Name?«

»Weber. Paul Weber.« Er war stehen geblieben.

»Sie bekommen doch Finderlohn. Das ist doch so, in solchen Fällen.«