Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Vergangenheitsverlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Mit »Lügen und Scham« legt der renommierte Soziologe Dirk Kaesler eine Kombination aus Schicksals- und Selbstfindungs-Memoir vor. Kaesler findet heraus, dass er nicht nur in einem »Lebensborn«-Heim der Nationalsozialisten zur Welt kam, sondern dass sein Vater nicht der im Krieg gefallene Ehemann der Mutter ist, dessen Namen er trägt. Die Wahrheit seines Lebens ist, dass seine Mutter als Angestellte des »Lebensborn« ein Liebesverhältnis mit einem SS-Offizier hatte. Dieser ihm unbekannte Mann ist sein leiblicher Vater. Eine Spurensuche und ein zermürbender wie klärender Dialog mit der Vergangenheit beginnt. Es ist zugleich die Geschichte einer höheren Tochter, Kaeslers Mutter, deren Lebensträume im und nach dem Zweiten Weltkrieg durch ihre Verwitwung und das Verlassenwerden zerstört wurden. Einer Frau, die sich unter schwierigsten Bedingungen mit ihrem Sohn durchschlagen musste und sich pathologisch an diesen als Mann-Ersatz klammerte. Das Befreien aus dieser Erstickung ist eine Coming-of-Age-Geschichte vor dem Hintergrund der politischen Umstürze jener Zeit. Die Systembrüche zwischen der agrarisch geprägten Lebenswelt der Großeltern im Kaiserreich, der Weimarer Republik, dem Nationalsozialismus und der kargen Nachkriegszeit liefern den Rahmen für ein jahrzehntelanges Familiendrama mit Lügen und Scham, das sorgfältig verschwiegen wurde. Dirk Kaesler ist ein außergewöhnliches Buch über deutsche Leben des 20. Jahrhunderts gelungen, fein komponiert, tiefgründig und emotional berührend. Mit »Lügen und Scham« liefert Kaesler das grundierende Thema der deutschen Nachkriegsgesellschaften.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 381

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

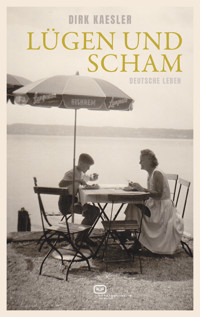

Dirk Kaesler

Lügen und Scham

Deutsche Leben

Impressum

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

ISBN: 978-3-86408-303-7

eISBN: 978-3-86408-312-9

Satz und Layout: Darius Samek, www.dariussamek.de

© Copyright: Vergangenheitsverlag, Berlin / 2023

www.vergangenheitsverlag.de

Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.

Inhalt

1 Das Treffen

Wie sieht er aus?

Das Gleichnis des verlorenen Sohns

»Meine Großmutter kam aus Frankreich«

»Das ist ja wie in Dallas«

Um was geht’s hier?

Der Plan

Die Erpressung

Die Serie »Holocaust« gibt den Anstoß

2 Die Eltern und der Bastard

Die Witwe und der verheiratete SS-Offizier: Liebe im Lebensborn

Wie es auch hätte gehen können

Der Lebensborn als mein Vormund

Der Lebensborn als verbrecherischer Rahmen

Wie meine Mutter meinen Vater kennenlernte

»Er war einfach jemand«

Der Abteilungsleiter, die Schreibkraft, der Sohn

Geburt im Lebensborn-Heim »Taunus«

SS-Rituale für den reinrassigen Nachwuchs

Zuflucht in der Dachmansarde: Ein Münchner Leben beginnt

3 Wunderliche Familienfeste

Der Vater verschwindet, der Geburtsname auch

Feste von Leben und Tod

Die Konfirmation und die Enthüllung

Der Vati lebt

Der Opa stirbt

4 Kind eines Nazi-Paares

Die schwarze Reiterhose

»Du blöde, verlogene Sau« – »Du armes Schwein«

Waren meine Eltern Täter?

Der Rasseforscher, Juden und Zeuginnen Jehovas

5 Die Mutti und der »kleine Mann«

Die Mutti wird krank. Der »Vati« ist gestorben.

Holprige Volksschul-Zeit

»Ich wollte ein Kind«

Frühe Kindheit in der Villenkolonie

Abgehauen oder weggeschickt?

Der rote Teppich

Kohleklau und Flötenkonzert in Sanssouci

Verschickungskind: Normales Trauma der Nachkriegsgeneration

»Hänschen klein«: Weggehen oder bleiben?

Das Paar auf Reisen

Söhne ohne Vater

Bombengeld

Sexualität, Selbstgespräche, Aufklärung

Der Junge will weglaufen

Heute nennt man es Resilienz: Alltag eines Oberschülers

Das alte Nest wird geleert: der erste Umzug

Die Sehnsucht des Einzelkindes nach dem Seelenzwilling

Emotionaler Missbrauch und Affenliebe

Was ich von meiner Mutter habe

6 Reise noch weiter zurück

Hochzeitsgedicht von 1940

Berlin in den 1930er Jahren

Emmyli und Fritz

Sterben in Belgien

Todesanzeige

7 Der Vater stirbt endgültig

Die Halbschwester sagt ab

Die Kiste der Pandora

»Ich bin nicht schlecht und bin nicht gut«

Was ich von meinem Vater habe, weiß ich nicht

Was ich von meinem Großvater habe, weiß ich

Epilog

Wir kommen weit her

liebes Kind

und müssen weit gehen

keine Angst

alle sind bei Dir

die vor Dir waren

Deine Mutter, Dein Vater

und alle, die vor ihnen waren

weit weit zurück

alle sind bei Dir

keine Angst.

HEINRICH BÖLL

Geschichte ist ein Pfeil,

der durch die Generationen hindurchgeht

und seine rostigen Spuren

in jedem einzelnen Körper hinterläßt.

DURS GRÜNBEIN

Im Andenken an meine Mutter.

Meinen Kindern gewidmet.

In Dankbarkeit für meine Freundin Stefanie.

1 Das Treffen

Wie sieht er aus?

Es ist Donnerstag, der 17. November 1977. Es schneit in München. Heute ist der Tag des Verhörs. Es ist der Tag der Rache. Ich will meine Mutter rächen!

Am Morgen hat der ägyptische Staatspräsident Muhammad Anwar as-Sadat in Kairo erklärt, dass er die Einladung des israelischen Ministerpräsidenten Menachem Begin zu einem Besuch Israels annehmen werde. Der ägyptische Außenminister Ismail Fahmi ist aus Protest gegen die geplante Reise Sadats von seinem Amt zurückgetreten. Ich bin für 19 Uhr im Restaurant Romagna Antica verabredet, im Haus Elisabethstraße 52 in München-Schwabing.

Ich bin aufgeregt. Unter keinen Umständen möchte ich zu spät kommen. Viel zu früh gehe ich los. Von meiner Wohnung in der Blütenstraße biege ich nach rechts in die Barerstraße bis zum Elisabeth-Platz, von dort in die Elisabethstraße nach Westen. Unmittelbar vor dem Nordbad liegt das Restaurant. Mein Mantel ist verschneit, der Ober bringt ihn zur Garderobe. Er zeigt mir den Tisch, den ich gestern für zwei Personen reserviert habe. Ich wollte sichergehen, dass es ein Platz sein wird, von dem ich den Eingang im Blick habe. Der Ober nimmt das Riservato-Schild mit. Es ist 18:30 Uhr. Ich atme tief durch.

Vor einem Monat habe ich meinen 33. Geburtstag gefeiert. Eigentlich gibt es keinen Grund für diese innere Anspannung. Ich habe gute Gründe für Selbstsicherheit. Erst jetzt fühle ich mich stark genug für diese Begegnung.

Ich habe mein Studium erfolgreich beendet. Ich war Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes. Im Juni 1972 schloss ich mein Diplom in Soziologie mit der Note »sehr gut« ab. Vor einem Jahr wurde mir der Grad eines Doktors der Staatswissenschaften vom Fachbereich Sozialwissenschaften der Ludwig-Maximilians-Universität München mit dem Gesamturteil »ausgezeichnet« verliehen. Zum 1. Dezember 1976 wurde ich zum wissenschaftlichen Assistenten am Institut für Soziologie der LMU ernannt.

Diese positive berufliche Bilanz ist ein wenig überschattet von der Tatsache, dass ich im Februar dieses Jahres 1977 von der Mutter meines zweijährigen Sohnes vom Landgericht geschieden wurde. Neun Jahre nach der Eheschließung. Sie wollte diese Ehe nicht mehr fortsetzen, sie hatte den Antrag auf Scheidung gestellt. Ich wollte es nicht noch schwerer machen, darum plädierte ich auf schuldig. Das Glück war ohnehin verschwunden. Die grundsätzlich lebenslang angelegte Ehe sollte nur im Ausnahmefall geschieden werden, wenn einer der Ehegatten schuldhaftes Verhalten dem anderen gegenüber gezeigt hat. Wir mussten uns etwas ausdenken, was die Scheidung ermöglichte. Es galt das Schuldprinzip.

Diese gemischte Bilanz – beruflicher Erfolg, privates Scheitern – lässt mich auf meinem Platz in diesem schönen, warm erleuchteten Restaurant ein wenig verunsichert sitzen. Gerne hätte ich mich strahlender, siegreicher präsentiert, bei diesem ersten Treffen. Als Rüstung trage ich meine hellbraune Cordsamt Hose, ein weißes Hemd mit blauer Krawatte, darüber mein beiges Tweed-Sakko. So, wie ich mich für mein Seminar anziehe. Ich habe mich frisch rasiert, bevor ich die Wohnung verließ. Die Geheimratsecken auf der Stirn sind nicht mehr zu übersehen. Die Armbanduhr, die mir meine Mutter zum Abitur schenkte, zeigt 19:30 Uhr. Bereits 30 Minuten später als verabredet!

Ich habe die Eingangstür fest im Auge. Jede Person, die hereinkommt, muss den dichten, dunkelroten Vorhang in der Mitte auseinanderschieben. Immer wenn sich der Vorhang teilt, sehe ich draußen heftiges Schneetreiben. Die meisten Menschen kommen paarweise. Ich warte auf einen einzelnen Mann. Ich weiß nicht, wie er heute aussieht. Ich kenne nur Schwarz-Weiß-Fotos aus der Zeit, als ich fünf Jahre alt war.

Ich warte auf einen mir unbekannten Mann. Ich warte auf meinen Vater. Ich warte auf den Mann, der sich meiner Mutter gegenüber wie ein Schuft verhalten hat. Ich will Gerechtigkeit. Wie Claire Zachanassian aus dem Theaterstück Der Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt habe ich 45 Jahre auf meine Rache gewartet. Ich will Gerechtigkeit. Ich kann nicht verzeihen. Ich werde ihn nicht erschießen, auch wenn ich das zu meiner Mutter gesagt haben soll, als sie mir nach meiner Konfirmation die Wahrheit über meinen Vater offenbarte. Aber ich will ihn verhören. Um zu hören, was er zu seiner Verteidigung zu sagen hat.

Dieses Buch ist meine Rache. Ich will zeigen, was für eine Heldin meine Mutter war. Und welches Unglück mein Vater über meine Mutter brachte. Und welches Glück es für mich war, nicht in seinem Einflussbereich aufzuwachsen.

Das Gleichnis des verlorenen Sohns

Schon als Kind habe ich mir immer wieder die Szene aus dem Neuen Testament vorgestellt:

»Der Vater aber sah ihn schon von Weitem kommen, und sein Herz war voller Mitleid für ihn. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn rief unter Tränen: ›Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen Dich versündigt, ich bin nicht mehr wert, Dein Sohn zu sein.‹ Der Vater aber sagte zu seinen Knechten: ›Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an. Holt das Mastkalb aus dem Stall und schlachtet es, wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und lebt wieder, er war verloren und ist wiedergefunden worden.‹ Und sie begannen, ein fröhliches Fest zu feiern.«

Nein, so war es nicht. Mein Vater lief mir nicht entgegen. Im Gegenteil, er wollte mich nicht wiedersehen. Ich musste ihn erpressen, um mich zu treffen. Ich glaube nicht, dass er sich freute, mich wiederzusehen. Er hatte sicherlich nicht das Gefühl, sich versündigt zu haben. Nein, das Wiedersehen nach 28 Jahren wurde kein fröhliches Fest. An jenem Novemberabend traf ein 67-jähriger Mann seinen 33-jährigen Sohn nicht voller Freude.

»Meine Großmutter kam aus Frankreich«

Noch immer sitze ich allein an meinem Tisch. Er ist nicht gekommen. Er ist feige, denke ich bei mir, er wusste nicht, was er seiner Frau und seiner Tochter sagen sollte, warum er bei diesem Wetter nach Schwabing fahren sollte. Er war schon damals feige, als er sich aus dem Leben seiner Geliebten, meiner Mutter, davonstahl. Und sie und mich verließ. Wenn ich nun schon hier bin, kann ich auch essen: »Herr Ober, bringen Sie mir bitte noch einen halben Liter von dem Chianti. Und ein Vitello tonnato. Ich bin anscheinend versetzt worden. Ich esse allein.«

Noch habe ich die Vorspeise nicht beendet, da sehe ich einen hochgewachsenen Mann in einem grauen Mantel durch den geteilten Vorhang nach draußen gehen. Er verlässt das Lokal. Seitdem ich hier sitze, sind immer nur Menschen reingekommen. Dieser Mann ist die erste Person, die rausgeht. Den habe ich gar nicht reinkommen gesehen, denke ich. Ich stehe hastig auf, die Serviette fällt zu Boden. Ich teile den Vorhang und folge dieser Figur auf die Straße. »Hubert Rolf?« rufe ich, fragend, in die Dunkelheit. Der Mann hält inne und dreht sich ruckartig um: »Dirk?«

Dirk ist richtig, Hubert Rolf stimmt nicht. Mein Vater hieß nicht so. Sogar seinen Namen werde ich ihm hier nehmen. Ungeachtet der Tatsache, dass ich über zahlreiche Fotos von ihm verfüge, wird in diesem Buch kein einziges aufgenommen. Möge er ohne richtigen Namen und ohne Gesicht bleiben. Wir stehen auf der Straße, die Schneeflocken treiben um uns herum, er im Mantel mit Hut, ich nur in Jacke und Hose. »Gehen wir bitte wieder hinein?«, frage ich. Nach einem minimalen Zögern folgt er mir. Er gibt seinen Mantel dem Ober, wir setzen uns an meinen Tisch. »Wo warst Du?«, frage ich, »ich bin seit 18:30 Uhr hier. Und seitdem warte ich auf Dich.«

»Ich war schon um 18 Uhr hier. Unten waren alle Tische reserviert, auch dieser hier. Darum ging ich nach oben. Und dachte, wenn er kommt, wird’s für ihn genau so sein, auch er muss die paar Stufen nach oben kommen. Und nachdem ich nun fast zwei Stunden gewartet habe, beschloss ich, zu gehen. Ich dachte, Du kommst nicht.«

Wir schauen uns an. Er ist größer als ich. Seine Geheimratsecken gehen sehr viel weiter nach hinten als meine, er hat eine ausgedehnte Halbglatze. Er trägt eine markante Brille, deren Gestell in der oberen Hälfte dunkel getönt ist und in der unteren Hälfte fast durchsichtig wirkt. Sein Kopf ist weder hager noch dick. Seine Augen blicken mich durchdringend an. Er zeigt sehr regelmäßige, weiße Zähne, wenn er spricht. Gekleidet ist er wie ein Herr, im Anzug mit Hemd und Krawatte. Eine Erscheinung. Wir sitzen an meinem Tisch.

DIRK KAESLER: »Möchtest du ein Glas Rotwein? Der Chianti ist gut.«

HUBERT ROLF: »Gerne. Na, dann erzähl doch mal, wie es dir so geht. Und wie es deiner Mutter geht.«

DK: »Ich will eigentlich nichts von mir erzählen. Du hast dich seit über dreißig Jahren nicht um mich gekümmert. Du wolltest nichts von mir wissen. Du hast dich niemals bei mir gemeldet, obwohl du nun von Frankfurt in meine Stadt gezogen bist. Du wolltest dieses Treffen eigentlich nicht. Ich musste dich erpressen, dass du dich darauf eingelassen hast. Das hier ist kein lockeres Geplauder. Ich will wissen, wer du bist. Ich will hören, woher du kommst und was du heute machst. Es ist an dir, von dir zu erzählen.«

Es wird still am Tisch. Dieser Mann kennt es nicht, dass man so mit ihm spricht. Er macht den Eindruck eines Menschen, der es gewöhnt ist, dass er die Regie innehat. Dass er bestimmt, was geschieht. Dass er befiehlt. Ein Herrscher. Er betrachtet mich lange. Schweigend. Musternd. Nachdenklich. Endlich öffnet er den Mund: »Meine Großmutter kam aus Frankreich …«

Heute weiß ich nicht mehr, was diesem ersten Satz folgte. Es ist, als ob meine Festplatte an diesen Stellen gelöscht worden ist. Ich weiß nur, dass dieser Mann in einen endlos erscheinenden Monolog verfiel. Von seiner Kindheit, seiner Schulzeit, seiner Jugend erzählte. Von einer kaufmännischen Lehre, von den Kaufmannsgehilfen, bei denen er gewesen war. Und dass er dann zur Waffen-SS gegangen sei. Und dann kam die Geschichte von meiner Mutter und mir. Und dass er uns dann verließ und eine andere Frau heiratete. Mit der er eine Tochter hat. Die er sehr liebt. Und beide will er schützen, und darum soll die Vergangenheit Vergangenheit bleiben. Und dass er bis zum August dieses Jahres 1977 in Frankfurt am Main bei einer Versicherung gearbeitet hat. Und nun in München lebt. Eines weiß ich genau: Es gab kein einziges Wort der Reue über sein Verhalten meiner Mutter gegenüber! Kein Wort der Entschuldigung. Für ihn waren es allein »die Umstände« gewesen, der Krieg, das Kriegsende, die schwierigen Zeiten, die »für alles« verantwortlich waren. Wer das nicht selbst »durchgemacht« habe, könne das ohnehin nicht verstehen. So einer wie ich eben. Sämtliche Details dieses Monologs sind aus meinem Gedächtnis verschwunden. Ich weiß nur noch, dass ich das Gespräch nach einiger Zeit wie ein Verhör anlegte. Ich fragte, er antwortete. Ich erzählte nichts von mir. Er redete und redete. Berichtend, nicht entschuldigend. Sachlich.

Ich weiß nicht, wie lange wir an diesem Tisch mit der weißen Tischdecke und der flackernden Kerze gesessen haben. Ich weiß nicht, wie viel wir getrunken haben. Ich weiß nicht, ob ich mein Vitello aufgegessen habe. Ich weiß nicht, ob auch er etwas zu Essen bestellte. Irgendwann stand er auf: »Ich muss jetzt gehen.« Ich weiß nicht, wer wofür bezahlt hat. Wir zogen die Mäntel an und standen vor dem Restaurant. Im Schneetreiben. Wir schüttelten uns die Hand.

HR: »Das war gut. Das machen wir mal wieder. Und dann erzählst du von dir.«

DK: »Ich fand’s auch gut. Ich will noch mehr Geschichten von dir hören.«

Er stapfte zur Straßenbahnhaltestelle vor dem Nordbad. Ich ging zu Fuß zurück in meine Wohnung in die Blütenstraße. Wir sahen uns nie wieder. Sieben Jahre später, am 30. Juli 1984, verstarb Hubert Rolf, mein Vater, in München. Die Sterbeanzeige wurde an meine damalige Hamburger Adresse geschickt, als Drucksache. Wer hatte meine Postanschrift? Wer hat den Briefumschlag mit Kugelschreiber beschriftet? Umschlag und Anzeige liegen neben mir, während ich diese Zeilen schreibe.

»Das ist ja wie in Dallas«

Es gab eine Fortsetzung nach diesem Novemberabend im Jahr 1977. Ich wollte meine Halbschwester sehen und sprechen, bevor ich München verlassen würde. Auch hier weiß ich nicht mehr, woher ich ihre Adresse hatte. Mein Vater wohnte in einem Haus im Petunienweg in München-Großhadern. Google Street View zeigt eines dieser sterbenslangweiligen Viertel, direkt hinter dem Westfriedhof, auf dem er beerdigt worden ist. Ich vermute, seine verheiratete Tochter wohnte in der Nähe ihrer Eltern. Aber woher hatte ich ihre Adresse? Hat mein Vater sie mir gegeben? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur noch, dass ich erst acht Jahre nach dem Treffen mit meinem Vater an einem Spätnachmittag im Jahr 1984 unangekündigt an der Haustür meiner Schwester klingelte. Als sie öffnete, stellte ich mich vor: »Hallo, ich bin der Dirk. Ich bin dein Halbruder. Wir haben denselben Vater.«

Der schwangeren Frau im Türrahmen blieb der Mund offenstehen. Sie schaute mich erschrocken und aufmerksam an. Nach einer Weile sagte sie: »Das ist ja wie bei Dallas.«

Die US-amerikanische TV-Serie, die in der texanischen Stadt Dallas das Schicksal der Familie Ewing verfolgte, wurde erst ab Juni 1981 im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Ich habe sie nicht sonderlich gemocht, diese familiären Verwicklungen und Intrigen, bei denen es immer um Geld, Macht und Öl ging. Ich mochte das ziegenartige Gelächter von J. R. Ewing nicht. Und dass in der Serie mehrere Kinder auftauchten, die aus diversen Seitensprüngen ihrer Väter entstammten, wusste ich auch nicht. Ich war jedenfalls verblüfft über diese spontane Reaktion. Die mir Unbekannte lud mich in das Haus ein. Wir setzten uns in das Wohnzimmer. Wie lange ich blieb, weiß ich nicht mehr, aber ein paar Stunden werden es wohl gewesen sein. Auch von diesem Gespräch erinnere ich mich nicht mehr an Einzelheiten. Ich weiß nur, dass ich überaus erleichtert wegging. Nach dieser Begegnung, in der ich ständig nach äußeren Ähnlichkeiten dieser Frau mit mir suchte – und keine fand –, wurde mir sehr deutlich, dass ich überhaupt nichts verpasst hatte. Im Gegenteil, dass mir vieles erspart geblieben war. Freiheitsgewinn durch Verlust: Ich musste mich nicht als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener mit einem Vater auseinandersetzen, der nach den Erzählungen seiner Tochter ein ziemlicher Despot gewesen sein muss. Er scheint ein Mann gewesen zu sein, der ein Universitätsstudium für überflüssige Zeitvergeudung hielt, für Mädchen in jedem Fall. Deswegen durfte meine Schwester nicht studieren und musste eine Lehre machen, wie sie mir erzählte. Ich musste mich nicht von einer Vaterfigur emanzipieren. Ob ich mit ihm als Vater Soziologie hätte studieren können? Ich bezweifele es.

Zudem musste der Ödipus in mir nicht mit dem Vater um die Mutter kämpfen, sie »gehörte« mir ganz allein. Meine Aufgabe war es gewesen, mich von ihr zu lösen, nicht von einem Vater. Die Loslösung von meiner Mutter brauchte lange genug. Vielleicht zu lange. Im Jahr 2022 machte ich mich erneut auf die Suche nach meiner Halbschwester, seit Jahresbeginn war ich ohnehin tief in diese Erinnerungen eingetaucht. Schon öfter hatte ich im Netz nach ihr gesucht, war nie fündig geworden, es gab zu viele Frauen mit diesem Namen, darunter auch viele Tote. Eine Anfrage beim Geburtenregister in München führte ins Leere, da ich das genaue Geburtsdatum nicht angeben konnte. Auf der Todesanzeige meines Vaters standen die Vornamen der beiden Kinder meiner Halbschwester. Das Netz offerierte mir einen Sohn, dem ich eine E-Mail schrieb, ob sein Großvater mütterlicherseits vielleicht mein leiblicher Vater sein könnte. Mit Verzögerung kam die Antwort: »Ich denke, Sie sind richtig bei mir. Welche Fragen haben Sie? Wie kann ich weiterhelfen?« Nach einigen E-Mails und einem Telefonat meldete sich meine Halbschwester per E-Mail und SMS. Wir vereinbarten ein erneutes Telefonat für den 8. Juni.

Um was geht’s hier?

Das Schreiben an diesem Buch gestaltete sich als eine Reise, die seit mehr als vier Jahrzehnten anhält. Das erste geschriebene Wort war wie das Ablegen des Schiffes von der Kaimauer, wenn die Leinen los sind. Ich wusste nicht, was mich erwartete. Eines meiner ursprünglichen Ziele war die Entdeckung des mir unbekannten Vaters gewesen. Im Prozess des Schreibens wurde immer klarer: Nein, das stimmt nicht ganz. Es geht mir nicht um ihn. Es geht mir um mich selbst. Wie so viele Frauen und Männer meiner Generation suche ich nach der Wahrheit über mich. Gibt es sie? Die Wahrheit? Die wahre Geschichte? In Zeiten, in denen das Familiengedächtnis über die Geschehnisse während der NS-Diktatur nachlässt, scheint es mir wichtig zu sein, mich diesem Verblassen der Erinnerungen entgegenzustellen. So schreibe ich diese Zeilen auch für meine eigenen Kinder und für meine Enkelin. Sie sollen wissen, dass meine Eltern – ihre Großeltern und Urgroßeltern – nicht nur verstrickt waren in die Gräueltaten, die Deutsche verbrachen. Wir stammen ab von Tätern, die durch ihr aktives Handeln Unheil über andere Menschen gebracht haben.

Zugleich ist es mir ein Anliegen, das Schicksal meiner Mutter prototypisch für jene Frauen zu schildern, die heute zumeist als Trümmerfrauen rubriziert werden, deren Hauptaufgabe es angeblich gewesen sei, die Trümmer der zerbombten Gebäude nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aufzuräumen. Dass diese Frauen vor allem damit beschäftigt waren, die Trümmer ihrer Lebensentwürfe aufzuräumen und zu einem neuen Leben zusammenzusetzen, wird durch die Fotos von Frauen überlagert, die mit bloßen Händen und wenigen Werkzeugen die Schutthaufen in den zerstörten Städten Stein für Stein wegtrugen und in kleinen Eimern den Schutt von Hand zu Hand weitergaben, mit schwer beladenen Wagen und Loren mit der eigenen Körperkraft wegkarrten. Soviel ich weiß, machte meine Mutter das nicht. Aber was sie aufzuräumen versuchte, und zu einem neuen Leben ordnen wollte, schildern die nachfolgenden Seiten. Und es soll geschildert werden, was für ein feiger Schuft mein leiblicher Vater gewesen war.

Was also mache ich hier? Ich erzähle Geschichten. Ich bin Erzähler in eigener Sache. Dabei vermenge ich eigene Geschichten mit Geschichten, die mir erzählt oder niedergeschrieben wurden. Geschichten, die ich für einen wichtigen Bestandteil meiner eigenen Geschichte halte. Ich bin auf der Suche nach Gründen. Konstruierte Erfahrung, konstruierte Erinnerung? Auto-Bio-Graphie: Malen des Bildes eines Lebens von mir selbst. Geht das? Kann man Chronist der eigenen Geschichte sein? Chronist einer Familiengeschichte, die man als Beteiligter mitgestaltete?

Spätestens seit mein soziologischer Kollege Pierre Bourdieu auf die Fallstricke der »biographischen Illusion« aufmerksam gemacht hat, wissen wir, dass Erzähler immer in Gefahr sind, eine zu gerade, schlüssige, stringente Erzählung zu produzieren. Bourdieu unterscheidet zwischen einer Perspektive »vom Feldherrnhügel herunter« und einer Sichtweise »aus dem Schützengraben«. Mein Versuch, mein eigenes Familienwurzelwerk zu erforschen, begibt sich absichtlich in den Schützengraben. Indem ich die handelnden Personen zu Wort kommen lasse, durch ihre Aufzeichnungen, durch Interviews und durch hinterlassene Dokumente. Nichts ist objektiv, alles ist höchst subjektiv. Jedoch durch das Nebeneinander der Stimmen aus den Schützengräben der erlebten sozialen Wirklichkeiten ergibt sich vielleicht so etwas wie ein Blick vom Feldherrnhügel aus.

Die hier beginnende Reise in die Gegenwart, indem ich Reisen durch die eigene Vergangenheit und die Vergangenheit jener Menschen unternehme, mit denen ich durch Abstammung und Erziehung verbunden bin, ist nicht ohne Tücken und Gefahren. Es geht um eine Archäologie in eigener Sache, um Selbsterkundung. Die Literatur zum Thema, was heutigen Deutschen zustoßen kann, wenn sie sich ihrer Familiengeschichte stellen, füllt inzwischen Regalmeter.

Ich bin ein Kriegskind. Ja und? Was wäre daran neu und erzählenswert? Der Begriff bezieht sich auf Menschen, die in Deutschland in den Jahren nach 1933 geboren wurden, die den Zweiten Weltkrieg und sein Ende als Kind erlebten. Sie teilen, so heißt es, das Schicksal einer Generation.

Ein echtes Entsetzen steht mir nicht mehr bevor: Ich weiß, dass mein leiblicher Vater Mitglied der NSDAP war und als SS-Untersturmführer beim Lebensborn in verschiedenen Funktionen im Deutschen Reich und im von den Deutschen besetzten Ausland tätig war. Ich weiß, dass meine Mutter beim Lebensborn als »einfache Schreibkraft« gearbeitet hat. Ich weiß, dass ich in einem Heim dieser SS-Organisation im Oktober 1944 geboren wurde.

Die SS, die Schutzstaffel – dieser »Orden unter dem Totenkopf« (Heinz Höhne) – lieferte den Rahmen meiner Kindheit und frühen Jugend. Innerhalb dieses Rahmens, deren Namen für immer mit der Erinnerung an die systematische Ermordung der europäischen Juden, dem wohl größten Menschheitsverbrechen aller Zeiten, verbunden sein wird, bildete das Rasse- und Siedlungshauptamt (RuSHA) jenen Rahmen, in dem der eingetragene Verein Lebensborn, allenfalls eine »historische Marginalie« (Bastian Hein) bildete. Für mich persönlich jedoch lieferte diese Marginalie eine Folie für das Entstehen eines Gespinsts von Lügen, das mich ein Leben lang zu beherrschen suchte. So entstand wegen der Zugehörigkeit meines Vaters zur SS und der Tätigkeit meiner Mutter beim Lebensborn auch bei mir ein »Riss in meinem Leben, der sich nicht schließen lässt« – wie bei dem deutschen Rocksänger Heinz Rudolf Kunze. Ich lernte mich für etwas zu schämen, wofür ich keine Schuld bei mir erkennen konnte.

Rührt dieser »Riss« nicht nur vom Wissen um das Verwobensein in die SS, sondern noch viel mehr vom Wissen um die Unehelichkeit meiner Geburt? Dient meine Suche nach dem unbekannten Vater dem Versuch, diesen Riss zu heilen? Erwuchs mein ewiges Gefühl des Nichtdazugehörens aus diesem Riss? Bis heute kann ich mich keinem sozialen Milieu wirklich zuordnen, keinen Ort als meine Heimat nennen. Selbst in Beziehungen ereilte mich immer wieder das Gefühl des Fremdseins, das die Frage »Was mache ich hier eigentlich?« immer erneut wachrief.

Ursprünglich wollte ich nicht mit meinem Vater anfangen, denn ich kannte ihn nicht. Meine Geschichten sollten auch nicht mit meiner Mutter beginnen. »Wir werden alle von Müttern geboren«, schrieb der philosophische Soziologe Max Scheler. Aber das wäre dann doch ein wenig zu kurz gegriffen, denn auch meine Mutter wurde von einer Mutter geboren. Als Mädchen hieß sie Elisabeth Palm. Nachdem mein Großvater, Hans Otto Paul Mahrenholz, sie geheiratet hatte, hieß sie Elisabeth Mahrenholz.

Auch bei den Namen herrscht Verwirrung: Mal ist es Mahrenholz, dann wieder Mahrenholtz. Mal ist es Emmy, dann Emmyli, dann Emmi. Dirk Kaesler jedenfalls stimmt, der Landrat des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat das so für die Zeit ab dem 17. Juni 1996 verfügt.

Ich mochte meine Großmutter, »die Mie«, nicht sonderlich. Geliebt habe ich meinen Großvater. Mein Opa war jener Mann, der mich an der Hand nahm und mit mir von Pasing, einem westlichen Vorort Münchens, »in die Stadt« fuhr. Mit der Straßenbahn Nummer 19 bis zum Stachus. Und dann gingen wir zusammen zum Zechbauer, um Zigarren zu kaufen – Fehlfarben, die waren preiswerter. Oder in die Alte Pinakothek, wo er mir die traubenessenden Straßenjungen des spanischen Malers Bartolomé Esteban Murillo erklärte. Oder in den Botanischen Garten, wo er die Meisen mit Pinienkernen fütterte. Mein Opa war der Mann, der wildfremde Männer anblaffte: »Haben Sie gedient?«

Mein Opa war 68 Jahre alt, als ich geboren wurde. Und weil es für mich keinen lebenden Vater gab, als ich aufwuchs, rückte dieser alte Mann an jenen Platz, auf dem normalerweise wesentlich jüngere Männer als Väter zu finden sind. Aber was war schon normal in Deutschland in den Jahren nach 1944?

Es war damals eher normal, dass Großeltern eine wichtige Rolle spielten, nicht zuletzt für eine ganze Generation von Kindern, deren Väter im Krieg gefallen waren. Es dauerte lange, bis ich verstand, dass »der Vati« – wie meine Mutter von ihm sprach – nicht nur hingefallen war, sondern überhaupt nicht mehr zu uns, also zu meiner Mutter und mir kommen würde. Väter anderer Kinder waren vermisst oder in Kriegsgefangenschaft. Viele Kinder, mit denen ich spielte, kannten keinen Vater, der sie in den Arm nahm. Aber es gab ihn doch, meinen »Vati«! An der Wand in der Wohnung, die ich mir mit meiner Mutter teilte, hing sein Foto in einem schwarzen Rahmen. Das Bild zeigte den Mann, dessen Namen ich trug. Darauf sieht man das kindlich wirkende Gesicht eines Soldaten. Ein Helm bedeckt seinen Kopf bis zu den Augenbrauen, er blickt entschlossen nach rechts. Unter der Uniform sieht man einen Hemdkragen, eine dunkle Krawatte, die Kragenspiegel zeigen drei silberne dreizackige Sterne, sie weisen ihn als Oberfeldwebel aus, die höchste Stufe der Unteroffiziere. Weil es ein Schwarz-Weiß-Foto ist, kann man nicht sehen, dass der Kragenspiegel rosa gefärbt war, denn er diente in der Panzertruppe, wie mir meine Mutter erzählte. Rosa – was für eine Farbe für Männer, die diese gepanzerten Ungeheuer steuerten! Die Signatur sagt, dass das Foto 1931 gemacht wurde. Fritz Käsler war damals 18 Jahre alt. Später, als der Krieg begann, wurden die Kragenspiegel der Panzersoldaten schwarz, darauf war ein silberner Totenkopf befestigt. Das für mich Entscheidende an diesem Foto war, dass sich um den linken unteren Rand des Rahmens ein dickes schwarzes Band legte.

Der tote falsche Vater: Unteroffizier Fritz Käsler (1913–1940)

Der Unteroffizier Käsler, geboren im Februar 1913 in Berlin, starb am 14. Mai 1940 bei der »notwendigen Erzwingung« des Übergangs über die Maas bei Dinant in Belgien. Die dazugehörige Erzählung der Mutti lautete, dass ein Partisan auf den Panzer gesprungen sei, die Klappe über dem Fahrer – meinem »Vati« – nach oben kippte, eine Handgranate hineinwarf, absprang. Die Granate explodierte im Inneren des Kampfgefährts, keiner der Insassen überlebte. »Sie wurden in ganz kleine Stücke zerfetzt«, erzählte die Mutti. Keine schöne Geschichte für einen kleinen Jungen. Und seitdem war dieser »Vati« nicht mehr bei uns, weil er doch gefallen war, in Belgien, für Deutschland. Und darum besetzte mein Opa für den heranwachsenden Jungen eben jene Stelle, an der die Vorstellungen von Männlichkeit geformt werden. Es gab zwei Welten, in denen ich aufwuchs, zwei Klimazonen: auf der einen Seite die reine Frauenwelt, bestimmt von Großmutter, Mutter, Tante, zwei Cousinen; und auf der anderen Seite die sehr kleine Männerwelt – den Großvater und seinen Enkelsohn. Der Enkel lieferte seinem Opa das erwünschte Alibi, um der Frauenwelt zu entfliehen. Der Opa vermittelte seinem Enkel das Wissen davon, dass es Herren und Damen gibt. Dass es Männer und Frauen gibt. Und dass es das zu unterscheiden gilt, weswegen es wichtig ist, sehr feine Unterschiede zu erkennen. Es wurde dadurch noch spannender, dass mein Opa mir klarmachte, dass es unter den weiblichen Wesen nicht nur Damen und Frauen, sondern auch noch »Weiber« gebe. Und bei den männlichen Menschen neben Herren und Männern auch noch »Flegel«. Was für mich als Kind so selbstverständlich erschien, versetzt mich heute in Staunen. Die eher ärmlich-kärgliche Lebenswirklichkeit meiner Kindheit in den 1950er Jahren hatte so gar nichts mit der Welt gemeinsam, die sich in den Erzählungen meiner Mutter und meiner Großeltern widerspiegelte. Aber das focht diese Menschen kaum an. Sie hielten an jenen Vorstellungen und Verhaltensweisen fest, die früher geformt worden waren. Und die ständig durch Erzählungen wiederholt wurden, die sich zudem in Bildern und Fotografien an den Wänden verewigt hatten. Die mit Objekten auf den Regalen und den Tischen manifestiert wurden. Ich schreibe diese Zeilen am Schreibtisch meines Großvaters. Neben mir hängt eine Fotografie, auf der man diesen Großvater mit seinem Enkel sieht. Wir beide stehen im Münchner Hofgarten, im Dianatempel. Es gibt zahlreiche Anekdoten, die bis heute in meinem Kopf nachhallen. So wie jene, die meine Großmutter mit erkennbarem Ärger – und auch ein wenig Erheiterung – gerne erzählte: Immer, wenn Bombenalarm durch die Sirenen gegeben wurde, begann mein Großvater, sich zu rasieren. Erst wenn das erledigt war, er sich die Haare ordentlich gekämmt hatte, die Krawatte festgezogen war, der dreiteilige Anzug saß, erst dann konnte das Haus verlassen werden. Der zuständige Luftschutzraum war im Keller des Hauses Max und Moritz, gute fünfhundert Meter von der Wohnung meiner Großeltern entfernt. Keine kurze Strecke, wenn die Bomber schon im Anflug sind und die »Weihnachtsbäume« den Zielraum erleuchteten. Opas Vorbereitungen vor dem Verlassen des Hauses galten bei Tag wie bei Nacht: »Man weiß ja nicht, wie lange man mit wildfremden Menschen eingesperrt sein wird.« Die zentralen Motive meines Großvaters, die auch für mich bis heute wichtig sind, lauteten: Landwirtschaft, Pferde, Militär, München, Kunst, Manieren, Pünktlichkeit, Haltung.

Der Plan

Vor mir liegen sechs Blätter in meiner Handschrift. Diese Notizen sind 45 Jahre alt. Und sie zeigen, dass ich an diesem Buch seit über vier Jahrzehnten arbeite. Aber erst jetzt den Faden ernsthaft wieder aufnehmen und zu Ende spinnen will:

»Heute, Sonntag, den 27. Februar 1977, habe ich beschlossen, eine Reise zu machen.

Ich sage Reise, obwohl sich mir immer ›Buch schreiben‹ aufdrängt. Die Reise soll gehen, zum einen nach Frankfurt, aber wohl generell in meine Vergangenheit und damit in die Vergangenheit vieler anderer Menschen.

Der Gedanke zu dieser Reise reifte schon länger: Seit ich von meinem leiblichen Vater weiß, dachte ich immer wieder mal daran, ihn einmal sehen zu wollen, wobei es zugleich sehr viel mehr der Gedanke an Geschwister war, an meine Geschwister, der mich immer wieder faszinierte.

Aber der Gedanke hat und hatte nie wirklich treibende Kraft bekommen: Zum einen sicherlich eine unbestimmbare Furcht, zum anderen ›technische‹ Gründe: Das Studium sollte abgeschlossen sein, die Promotion auch; eine wahrscheinliche Absicht, den Vater zu demütigen, dürfte dabei sicherlich eine Rolle spielen: ›Siehst Du, ich habe es zu etwas gebracht, auch ohne Deine Hilfe und Anwesenheit.‹ Warum nun also, wo doch diese Motivation einer möglichen Demütigung, so glaube ich, weggefallen ist?

Dafür mache ich verantwortlich eine Geschichte und eine biographische Situation, – wobei beides wahrscheinlich erst bei bestimmten Einsichten von Bedeutung werden kann.

Die Geschichte ist die von Raymond in Hannover, ein Freund, den ich im vergangenen Herbst kennenlernte. Er war noch ein Baby, da war sein Vater [ein schwarzer US-Soldat] schon längst davon. Seine Mutter, ob nun dem Mann hinterher oder nicht, wollte in die Vereinigten Staaten. Sie gab das Kind, wenn ich das richtig erinnere, ihrer Schwester, oder Freundin mit deren Mann. Der Junge wächst auf in einer intakten Familie, – durch irgendwas und relativ sehr spät, ich glaube, erst als Zehnjähriger, erfährt er von der leiblichen Mutter. Und erst viele Jahre später, er ist bereits über 30, erfährt er durch reinen Zufall, dass seine ›Mutter‹ aus Amerika kommen wird und in Hannover ihre Schwester/Freundin besuchen wird. Er bekommt heraus – dies ist alles heimlich – wann sie in Frankfurt ankommen wird und mit welcher Maschine sie nach Hannover fliegt. Er fliegt nach Frankfurt und wartet im Warteraum für den Flieger nach Hannover: Er erkennt sie sofort, setzt sich neben sie, man kommt ins Gespräch, er hilft ihr, unterhält sie, er fliegt ›zufällig‹ auch nach Hannover, sie sitzen nebeneinander. Was sie denn so macht, wen sie in Hannover besuchen will, vielleicht kennt er die Leute? Erst kurz vor Hannover gibt er sich zu erkennen.

Diese Geschichte ist Raymonds und nicht meine. Aber seitdem ich sie letzten Herbst hörte, lässt sie mich nicht mehr los und ich male mir vergleichbare Situationen aus: Ich würde meinen Vater beschatten, ihm folgen und mit ihm reden, ohne dass er über mich Bescheid wüsste. Schon ihn zu beobachten, wäre spannend – nach Ähnlichkeiten suchen, also auch da wieder die Suche nach mir selbst.

Die aktuelle biographische Situation ist die nach der Scheidung. Das Lernen und die Schwierigkeiten mit dem Alleinsein, die Orientierungsschwierigkeiten über den weiteren Weg. Viele, irgendwie alle, bisher gültigen Markierungen gelten nicht mehr oder sind zumindest in Zweifel geraten. Privat, aber auch beruflich gibt es, und für mich in ungewohnter Weise, mehr Unsicherheiten und Ratlosigkeit als je zuvor. Wonach sich richten beim Einschlagen von neuen Orientierungspfählen, nach welchen Kriterien und Gesichtspunkten den weiteren Weg gehen? – Wer bin ich? – Auf der Suche nach Identität. Das alte Problem. Dazu die Einsicht in die dialektische Verknüpfung von personaler und sozialer Identität. Wer bin ich durch und für die anderen? Welche anderen?

Mir über mich selbst klarwerden, als Ausgangspunkt für das weitere Leben, indem ich über mich und die anderen nachdenke und mich zu erinnern suche. Kindheit, Jugend, Studium, Ehe, Beruf: Immer waren und sind es andere Menschen, die diese Entwicklung begleitet, bestimmt und behindert haben. Und natürlich könnte ich mich hinsetzen und im Reden oder Schreiben versuchen, alles aufzurollen. Das wäre wohl auch die Methode, die für mich bislang die typische und adäquate war: rein intellektuell und stark rationalistisch. Verkopft, hirnlich.

Ich sollte es anders machen: Die Erkenntnis der sozialen Identitätskonstruktion, das ›Me‹, zum Kompass der Suche nach dem ›Ich‹ machen. Warum nicht nach Frankfurt fahren? Warum nicht dort anfangen? Vielleicht sogar in Wiesbaden und erst dann nach Frankfurt. Und mit dem Tonband, mit Daten, Fakten, Uhrzeiten, Straßennamen. Und mit dem Fotoapparat. Nicht gleich wieder konstruieren, verkürzen, systematisieren, zu stimmigen Geschichten machen.

Und nun auf einmal die Sorge, er könnte sterben und ich könnte dann allenfalls auf einem Friedhof vor irgendeinem Grab stehen. Dabei, – was soll er mir schon sagen können? Vielleicht hat er kaum mehr Erinnerungen, vielleicht ist er dumm, verkalkt. Aber dann gäbe es wenigstens Gespräche mit seinen anderen Kindern. Und wenn auch die ignorant, borniert, ordinär sein sollten, unfähig zu brauchbaren Informationen?

Trotzdem, das Spannende, irgendwie Abenteuerliche daran ist ja auch noch da. Das Moment des Detektivischen, des Reporters. Und auch das Spiel mit dem Gedanken des Erfolgs für mich, für meine Selbstkenntnis – aber auch die eventuellen verwertbaren Ergebnisse, ein Buch, ein Film?«

Diese Zeilen schrieb ich vor 45 Jahren. So lange schleppe ich diese Themen schon mit mir rum. Wieso habe ich diese Notizen bis heute aufbewahrt und bei den vielen Umzügen niemals entsorgt? Auf Seite 7 dieser Notizen lese ich, unter der Überschrift Gedanken, Probleme, Vorhaben:

»Wiesbaden: Sonnenberg

Frankfurt: H. R., seine Frau, meine Geschwister

München: Mutter, Mie, Tante Erna

Bubenreuth: Tante Ruth

Hamburg: Ehepaar Decker

Northeim: Tante Bunze

Tonband-Gerät (Uher), Protokollbuch, Fotoapparat

Monate: April, August, September, Oktober«

Ich verwirklichte bis heute nur einen kleinen Teil dieser Pläne. Immerhin interviewte ich im April 1980 meine Mutter ausführlich. Viel später lebte ich einige Jahre in Wiesbaden und besuchte mehrere Male »den Sonnenberg«.

Die Erpressung

Am 14. November 1977, ein halbes Jahr nachdem ich mir diese Notizen gemacht hatte, schrieb ich meinem Vater einen Brief:

»Herrn Hubert Rolf

Petunienweg xyz

8 München 70

Lieber Hubert Rolf,

seit Jahren möchte ich Dich gerne kennenlernen.

Über eine briefliche oder telefonische (tagsüber 2180-2950) Nachricht würde ich mich freuen. Wir könnten dann einen Termin besprechen.

Mit freundlichen Grüßen,

Dirk Käsler«

Hat er angerufen? Habe ich ihn angerufen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. In meinen Unterlagen finde ich einen rosa Notizzettel des Soziologischen Instituts:

»Dänemark/Schweden: Waffen-SS Obersturmführer

Leiter Bad Polzin (Pommern)

Am Schluss in Steinhöring

Rechtsabteilung im Lebensborn«

Hat mein Vater mir diese Angaben bei unserem Telefonat gemacht? Ich weiß es nicht. Mit Bestimmtheit weiß ich jedenfalls, dass er sich anfänglich nicht auf ein persönliches Treffen einlassen wollte. Er fragte am Telefon: »Was soll das bringen? Wie soll ich das meiner Frau erklären? Die weiß nichts von dir. Und meine Tochter weiß auch nichts.« – Heute weiß ich, dass er mich schon damals angelogen hat: Seine Frau wusste sehr wohl vom Schicksal meiner Mutter und von meiner Existenz. Ich erwiderte: »Dann komme ich halt einfach zu dir nach Großhadern. Ich kenne deine Adresse. Und dann reden wir bei dir zu Hause. Und deine Frau und deine Tochter erfahren auf diese Art und Weise von mir. Aber das muss nicht sein. Mir geht’s nicht um die, mir geht’s um dich.«

Es schien gewirkt zu haben: Wir verabredeten uns für den Abend drei Tage später. Ich schlug das Romagna Antica vor. Worum ging es mir bei diesen Plänen? Was wollte ich wissen? Ich wollte das Gesicht meines Erzeugers, meines Vaters sehen. Ich wollte seine Hände beobachten. Ich wollte wissen, wie er spricht, wie er sich bewegt. Ich wollte wissen, ob ich ihm ähnlichsehe. Letzten Endes ging und geht es mir immer wieder um die Frage: Wer bist Du? Bin ich der geworden, der ich bin? Seit meiner Konfirmation, dem Tag, an dem meine Mutter mir erstmals eröffnete, dass ich nicht der Sohn ihres gefallenen Ehemannes, Fritz Käsler, sei, sondern aus der Liebesbeziehung zu einem Hubert Rolf stammte, der meine Mutter und mich verlassen hatte, hatte ich mich in Fantasien, Träumen und Gedanken mit diesem »wirklichen, wahren Vater« auseinandergesetzt. Verlassenwerden, Betrogenwerden – das sollten meine Lebensthemen werden. Und mehrfach in meinem bisherigen Leben hatte ich Anlass genug, mir die Frage zu stellen, warum ich damals – als 13/14-Jähriger – so vermeintlich gelassen auf die Biografielüge meiner Mutter reagiert hatte. Es war keine Gelassenheit, es war eher Hilflosigkeit. Als Jugendlicher sah ich keine realistische Alternative, als mit der Lügnerin zusammenzuleben. Also arrangierte ich mich mit ihr. Aber der Groll über ihren Betrug war geblieben, wenn auch unterdrückt. »If you can’t trust your mother whom can you trust at all?«

Es blieb nicht bei dem grimmigen Arrangement des Konfirmanden mit der »Mutti«. Ich blieb auch als Schüler und dann als Erstsemesterstudent bei ihr. Warum nutzte ich nicht wenigstens als 17/18-Jähriger die realistische Chance, von zu Hause auszuziehen? Entweder zu Rupprecht, meinem damaligen besten Schulfreund, der eine große Wohnung in München-Laim von seiner Großmutter geschenkt bekommen und mich eingeladen hatte, bei ihm zu wohnen. (Er spielte Gitarre, durch ihn lernte ich Georges Brassens und französische Filme im Rex in Laim kennen. Wir tranken Rotwein und rauchten Gitanes.) Oder um mit Heide, meiner ersten Freundin, aus der zu engen Gemeinschaft mit meiner Mutter auszubrechen? Nein, ich war bei meiner Mutter geblieben, wenn auch in einer sehr gemischten Hass-Liebe-Mitleid-Beziehung. So ging ich auch nicht mit Rupprecht nach West-Berlin und studierte nicht an der dortigen Freien Universität, sondern erst ab dem Wintersemester 1965/66 in München. An der FU wäre ein anderer Soziologe aus mir geworden. Und auch der Weg zu einer anderen Frau anstatt meiner Mutter wurde für mich nicht der gangbare. Noch nicht. Ich traute mich nicht, mit Heide ein gemeinsames Leben zu beginnen. Im Februar 1964 hatte ich sie kennengelernt. Sie war Sängerin in einer Band, die ich als Schulsprecher für den Faschingsball der Schule organisiert hatte. Sie wurde meine erste Geliebte. In ihren Armen verlor ich meine Unschuld. Im Januar 1965 trennte ich mich von ihr. Ich fühlte mich als 21-jähriger Oberschüler überfordert von der Vorstellung eines Paarlebens mit einer erwachsenen, selbständigen Frau, die zudem ein Kind von mir wollte. Sie hatte es vorgeschlagen und sich sehr gewünscht. Ich enttäuschte sie, ich konnte das nicht. Sie ging daraufhin zu einem sehr viel älteren Mann nach Frankreich, der schon vorher ihr Liebhaber gewesen war. Sie sang wie Françoise Hardy. Auf Französisch! Sie sah aus wie diese schöne Frau aus jenem Nachbarland, dessen Sprache und Musik ich so gerne hörte. Ich liebte sie, so wie man als 21-Jähriger lieben kann. Auch das war nun bereits über zehn Jahre her. Nun, im Oktober 1977, war ich 33 Jahre alt geworden. Ich schrieb als Wissenschaftlicher Assistent der Universität München an meiner Habilschrift. Ich wollte meinen Weg in die wissenschaftliche Soziologie gehen. Und auch wenn ich nun geschieden war, fühlte ich mich stark genug, endlich meinem Vater gegenüberzutreten. Ihn wollte ich erleben. Also schrieb ich ihm den Brief, einen Monat nach meinem Geburtstag.

Die Serie »Holocaust« gibt den Anstoß

Den entscheidenden Impuls für das Vorhaben, meine Herkunft zu ergründen, lieferte die vierteilige TV-Serie Holocaust – Die Geschichte der Familie Weiss. Im Januar 1979 begann im deutschen Fernsehen die Ausstrahlung dieser Serie. Sie erzählt die fiktive Geschichte der jüdischen Berliner Familie Weiss zur Zeit des Nationalsozialismus. Sie beginnt 1935 mit der Hochzeit des Kunstmalers Karl Weiss, der aus einer jüdischen Familie kommt, mit der »Arierin« Inga Helms. Wenig später wurden die Nürnberger Gesetze erlassen, die sogenannte »Mischehen« als »Rassenschande« unter Strafe stellen. Dennoch bleibt die Familie Weiss in Deutschland. Die Serie endet nach Kriegsende mit der Witwe Inga Weiss im Ghetto Theresienstadt. Monatelang tobten die Diskussionen in den politischen Parteien und den Medien für und gegen die angebliche Seifenoper über Judenverfolgung und Judenermordung. Es kam zu Bombenanschlägen, Sendemasten wurden gesprengt, die Ausstrahlung wurde zum größten Medienereignis der späten 1970er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland. Man schätzt, dass etwas 20 Millionen, rund die Hälfte der damals erwachsenen West-Deutschen, wenigstens eine Folge der Serie gesehen haben. Was heute in der Fachliteratur als »medien- und erinnerungsgeschichtliche Zäsur« bezeichnet wird, wurde für mich die zweite Zäsur in der Beziehung zu meiner Mutter. Von der ersten Zäsur, als ich 15 Jahre alt und konfirmiert wurde, wird zu berichten sein. Drei Jahre bevor Holocaust gesendet wurde, war ich promoviert worden. Ich setzte darauf, dass ich nicht mehr allzu lange in München bleiben und somit nicht mehr in räumlicher Nähe zu meiner Mutter leben würde. Und damit immer seltener die Möglichkeit haben würde, ausführlich mit ihr über jene Ereignisse zu sprechen, von der die Serie Holocaust handelte. Und das wollte ich unbedingt. Denn ich wusste inzwischen, dass es in der Geschichte auch meiner Familie Geheimnisse gab, die mit jenen Verbrechen zu tun hatten, die zwischen 1933 und meiner Geburt im Jahr 1944 von Deutschen begangen wurden. Nicht von »den Nazis«, sondern von der absoluten Mehrheit der Deutschen, entweder aktiv als Täter oder passiv als Mitläufer, als Mitwissende. Das gesamte Spektrum der Verhaltensweisen ist inzwischen sattsam bekannt: aktives Mitwirken an Verbrechen, mentale Zustimmung, simpler Opportunismus, Gleichgültigkeit, innerer Widerwillen und – in sehr extremen Ausnahmefällen – äußerer Widerstand. Meine Mutter, ihr Bruder und mein leiblicher Vater waren nicht nur »verstrickt«, wie das so beschönigend genannt wird, sondern wirkten aktiv als Handlanger an diesem Unrechtssystem mit. Wie groß ihre aktive Mitschuld war, wusste ich nicht. Konkret weiß ich es nicht einmal jetzt, während ich diese Zeilen schreibe.

Die hoffnungsfrohe Annahme, dass ich in absehbarer Zeit nicht mehr in München und damit in der Nähe meiner Mutter leben würde, führte von April bis Juni 1980 dazu, dass ich mit ihr eine mehrteilige Folge von Interviews zum Thema »Erzähl mir Dein Leben« aufzeichnete. Wir saßen in ihrem Wohnzimmer, der Kassettenrekorder lief, und irgendwann vergaß sie, dass ich alles aufnahm. So stehen mir für diesen Text insgesamt 161 Seiten der ausgedruckten Transkription zur Verfügung. Dazu die digitalisierte Fassung der Kassetten, für jene Stellen in der Verschriftlichung, bei denen ich mir nicht ganz gewiss bin. Und so höre ich nun, über vierzig Jahre später, die Stimme meiner Mutter, in diesem fast durchgehend weinerlichen, sich selbst bemitleidenden Ton. In langen Gesprächen erzählte sie mir ihr Leben, aus ihrer Perspektive. Ich gab ihr eines ihrer vielen Fotoalben in die Hand, von dem ich wusste, dass es zeitlich sehr weit zurückging. Bereits in ihrem ersten Satz spricht sie über meinen Vater: »Weiber immer alles … so viele Frauen … immer war da wieder ne andere.« Und was antwortete der 36-jährige Sohn? »Na ja, gut, aber das war ja wohl nicht von Anfang an nur der Fall, oder?«

Und dann legt sie los, und das ganze Familiendrama entrollt sich. Es beginnt mit dem Glück und Schmerz bis zur Heirat mit dem Unteroffizier Fritz Käsler, aber auch mit dem Jammern über die vielen Frauen, mit denen Hubert Rolf, mein Vater, Liebesbeziehungen, vielleicht auch nur Affären hatte. Und die konnten natürlich nur »Weiber« sein! Ich weiß, es ist verwirrend. Und verwirrt war ich auch, lange Zeit, aber nicht von Anfang an. Denn da war es doch alles ganz einfach: »Die Mutti« hatte »den Vati« im Krieg »verloren«. Den hatte sie sehr geliebt. Und irgendwann hat mein Opa ihn dann doch gemocht, endlich. Dann haben sie geheiratet. Dann ist Fritz Käsler »gefallen«. Und seitdem lebten die Mutti und Dirk, »der kleine Mann«, allein zusammen. Aber sie hatten sich doch »ganz doll« lieb. Und darum war es »gut«, auf jeden Fall, solange sie zusammenbleiben und sich liebhaben würden. Und der Vati ist jener Mann mit dem Helm auf dem Kopf, dessen Foto in einem Rahmen an der Wand hängt. Mit einem schwarzen Band um die linke Ecke herum.