Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: LOM Ediciones

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

Una nueva biografía de Recabarren, impulsor del movimiento obrero y fundador de la izquierda chilena contemporánea, contextualizada en su tiempo, que nos aporta elementos importantes de reflexión y contraste para el S. XXI.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 599

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

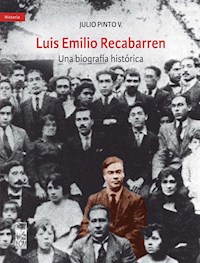

© LOM ediciones Primera edición, 2013 ISBN impreso: 9789560004543 ISBN digital: 9789560013309 RPI: 231.008 Fotografía de portada: gentileza de Eduardo Devés Valdés A cargo de esta Colección: Julio Pinto Edición y Composición LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléfono: (56-2) 688 52 73 | Fax: (56-2) 696 63 [email protected] | www.lom.cl Tipografía: Karmina Impreso en los talleres de LOM Miguel de Atero 2888, Quinta NormalImpreso en Santiago de Chile

Para Verónicaveinte años después

Índice

Introducción

Capítulo 1 El despertar del militante

Capítulo 2 Horizontes socialistas

Capítulo 3 La pampa se tiñe de rojo

Capítulo 4 El giro maximalista1

Capítulo 5 Un comunista en el Parlamento203

Epílogo Réquiem para un apóstol

Bibliografía

Introducción

¿Por qué otra biografía de Recabarren? La visibilidad simbólica del personaje, así como una relativa familiaridad pública con su legado, podrían hacer pensar que ya se dispone de información suficiente sobre el denominado “fundador del movimiento obrero nacional”. Sin embargo, un examen más detenido sugiere que dicha inferencia no es tan evidente. Biografías propiamente tales solo existen cinco (incluyendo una de carácter literario publicada por Fernando Alegría en 1938), todas escritas hace más de veinte años1. Antes, por lo tanto, de que la abundante producción reciente en el campo de la “nueva” historia política y social contribuyese a llenar muchas de las lagunas que rodeaban la época en que se desenvolvió Recabarren, permitiendo situarlo en un contexto más matizado y complejo. Esta circunstancia, que naturalmente escapó a la voluntad de sus autores, se refleja en la orientación un tanto “estructural” de esos estudios, a menudo más atentos a las fuerzas históricas que lo rodearon (situación nacional e internacional, sistemas de dominación y formación de clases, formas de organización política y social), que a su vida misma. Incluso una obra breve publicada hace un par de años por Jaime Massardo, sin duda el principal especialista en el pensamiento político de Recabarren, se encarga de advertir ya desde el subtítulo que su propósito es más bien “incursionar en algunos aspectos de su vida, su cultura y su herencia política” que hacer una biografía en el sentido más convencional de la palabra2. Así las cosas, en la práctica no contamos con una versión actualizada y contextualizada sobre la trayectoria vital de Recabarren.

Hay, por cierto, innumerables referencias al célebre líder obrero en diversos estudios dedicados al período, desde aquellos más generales hasta los focalizados específicamente en los orígenes de la izquierda socialista y comunista. Entre los primeros se cuentan incluso algunos no particularmente empáticos con el personaje, como los de Gonzalo Vial o Peter de Shazo, pero que de todas maneras reconocen su impacto sobre los hechos que analizan3. Entre los segundos, desde los “clásicos” como El origen y la formación del Partido Comunista de Chile, de Hernán Ramírez Necochea, o El movimiento obrero en Chile, 1891-1919, de Fernando Ortiz Letelier, hasta los más recientes de Sergio Grez Toso o del propio autor de esta biografía, solo o en coautoría con Verónica Valdivia, la presencia y relevancia de nuestro biografiado se hace todavía más patente4. Hay también quienes se han ocupado de resaltar el “legado” recabarrenista sobre las prácticas políticas posteriores, como lo hace Rolando Álvarez Vallejos en sus estudios sobre la “cultura política” comunista5. Se trata, sin embargo, en todos los casos, de miradas más bien genéricas, en las que la figura de Recabarren se difumina entre el paisaje de fondo, lo que obviamente no permite focalizar su trayectoria específica ni dilucidar bien cómo esta interactuó con los procesos más amplios en que le tocó desenvolverse. No reemplazan, en otras palabras, el papel de una biografía histórica.

Un aspecto que en buena medida escapa a esta norma es el pensamiento político de Recabarren, circunstancia no muy extraña tratándose de alguien que consagró a dicha dimensión lo más importante de sus energías y sus años. Desde los tiempos en que Eduardo Devés lo hizo parte de sus reflexiones sobre el “pensamiento mancomunal” y la “cultura obrera ilustrada”, muchos han sido quienes se han ocupado de la producción intelectual de nuestro biografiado, ya sea en estudios monográficos o en obras de más vasto alcance6. Entre estas últimas, no puede dejar de destacarse el macizo estudio de Jaime Massardo sobre La formación del imaginario político de Luis Emilio Recabarren7, un trabajo profusamente citado en las páginas que siguen y del que podría decirse, dentro de los límites en que puede darse por clausurada una discusión historiográfica, que ha establecido un “canon” ineludible sobre la materia. En su conjunto, ellas han configurado una imagen bastante exhaustiva sobre las formas en que Recabarren veía su mundo y proyectaba sobre él su propia acción política y social. Pero al estar concentradas en su pensamiento, no siempre pueden (o necesitan) discernir los nexos entre este y sus vivencias personales, ni tampoco sus desplazamientos o continuidades a través del tiempo. Dicho de otra forma, podemos saber mucho sobre las ideas de Recabarren, pero eso no se traduce automáticamente en un conocimiento sobre el conjunto de su vida, y sobre las formas en que esta se entrelazó con su marco histórico, recibiendo influencias pero a la vez aportando, más que significativamente, a su construcción.

Es un ejercicio de actualización y complementación analítica de este tipo el que se ha querido emprender en esta obra. Se ha querido, concretamente, acompañar a Recabarren a lo largo de sus casi cincuenta años de vida, señalando sus principales hitos y puntos de inflexión, e insertándolo en los procesos en que le cupo actuar y que contribuyó a reconfigurar. Se ha dispuesto para ello de su muy voluminosa obra escrita, tanto la de mayor aliento teórico volcada en folletos y libros, como la de carácter coyuntural o de combate que quedó plasmada en cientos de artículos periodísticos, proclamas y discursos parlamentarios, los cuales han sido consultados tanto en compilaciones previas como directamente desde la fuente8. Por la naturaleza misma de estos textos, la imagen que de allí emerge se ajusta mucho más al Recabarren “público” que al “privado”, distinción por otra parte difícil de sostener en un personaje que se definió prioritariamente por su actuación pública, y que siempre se manifestó muy celoso de su intimidad.

Se dirá que este Recabarren “público” es el más conocido, y por tanto el menos propenso a sorprender a un lector del siglo xxi. Sin embargo, la concatenación cronológica de sus escritos revela ciertos patrones y rupturas que una mirada más sistémica, o más articulada en torno a criterios temáticos, tiende a hacer difíciles de discernir. Por lo demás, y para contrarrestar la tendencia a focalizarse exclusivamente en lo que el personaje dijo o escribió por sí mismo, se han considerado también referencias extraídas de escritos ajenos a su autoría, tanto de simpatizantes como de detractores, lo que ayuda a levantar una visión más multidimensional y matizada –y por cierto no siempre positiva– de sus diversas actuaciones. Se ha procurado, por último, hacer dialogar constantemente a Recabarren con su tiempo, recogiendo aquellos aspectos en que le tocó ser “receptor” de procesos más amplios, pero también enfatizando aquellos otros, que no fueron pocos, en los que le cupo asumir un papel más proactivo y protagónico. Es eso lo que autoriza a catalogar a este estudio no como una mera biografía individual, sino como una biografía “histórica”.

Para su confección, he recibido y debo agradecer el estímulo y el apoyo de diversos colegas y amigos. En primer lugar, el de Sebastián Leiva, cuya ayuda en el levantamiento de las fuentes inéditas resultó inapreciable, pero que además me brindó el permanente desafío de sus agudos comentarios e interpelaciones, gracias a las cuales el resultado de este trabajo se ha visto sustantivamente beneficiado. Lo propio cabe decir de Verónica Valdivia y Sergio Grez, quienes leyeron y comentaron la versión preliminar de todos los capítulos. En el caso de Verónica, el aporte fue mucho más allá, constituyéndose en una interlocutora a la vez informada y exigente durante todo el desarrollo de esta investigación, otorgando profundidad y riqueza a un diálogo historiográfico– y por cierto personal– que ya se prolonga por más de veinte años, y que ha dado frutos tan diversos como estimulantes. Por su parte, Sergio Grez, sin duda uno de los mejores conocedores de la historia social del período, aportó un “control de calidad” que me tranquilizó (o rectificó) respecto de la validez analítica o fáctica de numerosos juicios. Debo agradecer también al personal de la Biblioteca Obrera Juan B. Justo, de Buenos Aires, donde pude consultar la versión original de La Vanguardia, periódico socialista con el que Recabarren colaboró asiduamente, especialmente durante sus dos estadías en dicha ciudad. Y por cierto a mi colega transandino Raúl Fradkin, quien me puso en conocimiento de la existencia de ese notable y hermoso acervo. Por último, a mis compañeros Silvia Aguilera y Paulo Slachevsky, de LOM Ediciones, cuyo infatigable entusiasmo, infinita paciencia, pero también exigente crítica, permitieron que este proyecto arribara finalmente a puerto, tras una travesía tal vez demasiado larga.

Ve así la luz esta biografía histórica de Luis Emilio Recabarren, fundador y símbolo de un movimiento obrero cuyas reivindicaciones, luchas y tragedias ocuparon buena parte de esa suerte de “siglo xx corto” chileno inaugurado con las movilizaciones y matanzas del 1900 y concluido con la experiencia de la Unidad Popular, en no poca medida heredera natural del proyecto recabarrenista. Porque fue esa impronta, a caballo entre lo político y lo social, entre la institucionalidad y la ruptura, la que, para bien o para mal, caracterizó tanto la obra de nuestro biografiado como la apuesta política finalmente encarnada en Salvador Allende y en la “vía chilena al socialismo”. De esta forma, a cien años de la fundación del Partido Obrero Socialista, y a cuarenta del golpe de Estado que sepultó esa experiencia y reorientó los destinos nacionales por sendas diametralmente opuestas a las imaginadas por Recabarren, bien vale la pena volver a recordar a este personaje a la vez tan único y tan nuestro. Vaya pues este merecido y sentido homenaje a la memoria de quien, en tiempos tan “fácticos” como los actuales, se atrevió a soñar –valga la paradoja– con una utopía que a él siempre le pareció perfectamente realizable. Y más que a soñar, a consagrarle todas sus energías, sus pensamientos y su vida. A convertirse, como tantas veces lo llamaron en su tiempo, con ironía o admiración, en un verdadero apóstol de la Causa.

1 Aparte de la obra ya citada de Fernando Alegría, y en orden de aparición cronológica, estas son las siguientes: Julio César Jobet, Recabarren y los orígenes del movimiento obrero y del socialismo chileno (Santiago: Prensa Latinoamericana, 1971); Alejandro Witker Velásquez, Los trabajos y los días de Recabarren (La Habana: Nuestro Tiempo, 1977); Iván Ljubetic V., Don Reca (Santiago: ICAL, 1992); Miguel Silva, Recabarren y el socialismo(Santiago: Taller Artes Gráficas Apus, 1992).

2 Jaime Massardo, Luis Emilio Recabarren (Santiago: Editorial USACH, 2009).

3 Gonzalo Vial Correa, Historia de Chile (1891-1973), vols. I-III (Santiago: Santillana, 1981-1996); Peter de Shazo, Urban Workers and Labor Unions in Chile, 1902-1927 (Madison: University of Wisconsin Press, 1983); hay traducción castellana, con el nombre de Trabajadores urbanos y sindicatos en Chile, 1902-1927 (Santiago: DIBAM, 2007).

4Sergio Grez Toso, Los anarquistas y el movimiento obrero. La alborada de ‘la Idea’ en Chile, 1893-1915 (Santiago: LOM Ediciones, 2007) e Historia del comunismo en Chile. La era de Recabarren (1912-1924) (Santiago: LOM: 2011); Julio Pinto Vallejos, Desgarros y utopías en la pampa salitrera (Santiago: LOM Ediciones, 2007); Julio Pinto y Verónica Valdivia, ¿Revolución proletaria o “querida chusma”? Socialismo y alessandrismo en la pugna por la politización pampina (1911-1932) (Santiago: LOM Ediciones, 2001).

5 Rolando Álvarez Vallejos, Arriba los pobres del mundo. Cultura e identidad política del Partido Comunista de Chile entre democracia y dictadura, 1965-1990 (Santiago: LOM Ediciones, 2011), especialmente el capítulo 2; ver también su artículo “La herencia de Recabarren en el Partido Comunista de Chile: los casos de Orlando Millas y Salvador Barra Woll”, en 1912-2012. El siglo de los comunistas chilenos, ed. Olga Ulianova, Manuel Loyola y Rolando Álvarez (Santiago: IDEA/USACH, 2012).

6 Solo a modo de ejemplo, pueden citarse en esta lista estudios como los de Eduardo Devés, La visión de mundo del Movimiento Mancomunal en el norte salitrero: 1901-1907 (Santiago: CLACSO, 1981); y “La cultura obrera ilustrada chilena y algunas ideas en torno al sentido de nuestro quehacer historiográfico”, Mapocho, núm. 30 (Santiago: DIBAM, 1991); Augusto Varas, “Ideal socialista y teoría marxista en Chile: Recabarren y el Komintern”, en El Partido Comunista en Chile, ed. Augusto Varas (Santiago: CESOC/FLACSO, 1988); Gabriel Salazar, “Luis Emilio Recabarren y el municipio en Chile (1900-1925)”, Revista de Sociología, núm. 9 (1994); Manuel Loyola, La felicidad y la política en Luis Emilio Recabarren. Ensayo de interpretación de su pensamiento (Santiago: Ariadna, 2007). Otros estudios de esta índole irán citándose a lo largo de esta obra.

7 (Santiago: LOM Ediciones, 2008).

8 Los primeros han sido publicados en diversas compilaciones, tales como las Obras Selectas reunidaspor Julio César Jobet, Jorge Barría y Luis Vitale (Santiago: Quimantú, 1971); y El pensamiento de Luis Emilio Recabarren, 2 tomos, ed. Ximena Cruzat y Eduardo Devés (Santiago: Austral, 1971). Un número muy importante de los segundos en Recabarren. Escritos de prensa, 4 vols., ed. Ximena Cruzat y Eduardo Devés (Santiago: Nuestra América, 1985-1987).

Capítulo 1 El despertar del militante

Sobre los primeros años de Recabarren no se sabe prácticamente nada. A diferencia de su discípulo y compañero de militancia Elías Lafferte, quien dejó un registro autobiográfico bastante pormenorizado9, el fundador del socialismo chileno, que tantos discursos pronunció y tantos textos escribió, era muy poco dado a hablar o escribir sobre sí mismo (aunque según algunas referencias llevaba un diario de vida, hoy extraviado10). En esas circunstancias, sus primeros veinte años de vida han podido reconstruirse muy precariamente a partir de retazos extraídos de sus propios escritos, de una entrevista realizada a sus hermanas durante la década de 1950 por la investigadora estadounidense Fanny Simon11, y de una breve nota (tres páginas) redactada por el periodista obrero Osvaldo López en la primera edición de su Diccionario Biográfico Obrero (Concepción, 1910). López conoció a Recabarren personalmente en 1897, cuando tenía apenas veintiún años y les tocó coincidir en la redacción del periódico El Demócrata de Santiago. Ante la ausencia de fuentes alternativas de equivalente confiabilidad, o de confiabilidad alguna, los dichos de Osvaldo López se han constituido en una suerte de referencia obligada para todos los que se han ocupado posteriormente del tema.

Según dicha reseña biográfica, Recabarren habría nacido en Santiago en julio de 1876, tres años antes del estallido de la Guerra del Pacífico. Su padre, José Agustín Recabarren, es identificado por López como “empleado”, pero autores posteriores, al parecer siguiendo al escritor José Santos González Vera, lo clasifican junto a su esposa Juana Rosa Serrano como “pequeños comerciantes”, situando su residencia en Valparaíso12. Lo propio afirma Fanny Simon, quien los cataloga como “gente decente” y los ubica en la “baja clase media” porteña, agregando que su padre alcanzó a realizar estudios médicos antes de contraer matrimonio13. Cualquiera sea la versión correcta, es interesante constatar que la familia de Recabarren, sin ser precisamente adinerada, tampoco era de neta raigambre popular. Ello explica la posibilidad que tuvo el pequeño Luis Emilio de adquirir un grado significativo de instrucción formal, factor seguramente determinante en su posterior apego a la cultura escrita y al espíritu “ilustrado” en general.

Según su biógrafo Osvaldo López, sus escuelas fueron las de Santo Tomás de Aquino y La Campana, en Santiago, y la de San Vicente de Paul en Valparaíso, todas ligadas, por decisión de sus padres, a una Iglesia Católica que posteriormente sería blanco de algunos de los más fieros ataques de su pupilo. Según otro de sus biógrafos, Alejandro Witker, habría sido en la primera de las instituciones nombradas, ligada a los Padres Salesianos, donde Recabarren aprendió el oficio de tipógrafo, pero esa referencia no aparece corroborada en otras fuentes14. Osvaldo López, inclinándose por una formación más práctica, lo hace ingresar a los once años como aprendiz a un taller de encuadernación, para desempeñarse posteriormente como tipógrafo en diversas imprentas, incluyendo la de El Mercurio en Valparaíso. Probablemente basada en testimonios orales brindados por sus hermanas, Fanny Simon atribuye este temprano ingreso al mundo laboral al abandono de la familia por parte del padre, lo que habría deteriorado sustantivamente su condición material15. Fue el ejercicio de la profesión tipográfica, abrazada a tan temprana edad, lo que finalmente encasilló a Recabarren en la clase social a cuya emancipación dedicaría el resto de su existencia, pero manteniendo un nexo cotidiano con esa cultura ilustrada, hasta entonces patrimonio casi exclusivo de las clases dirigentes, que siempre consideró uno de los mayores logros de la humanidad16.

Algunas biografías asocian a Recabarren con la guerra civil de 1891, ubicándolo ya en el bando balmacedista, donde según Osvaldo López habría sido “procesado por revolucionario y absuelto”, mientras que otras lo sitúan en el congresista, donde habría sido sorprendido repartiendo un periódico favorable a Balmaceda y se habría librado de un seguro fusilamiento solo en virtud de su escasa edad (quince años)17. Fanny Simon, apelando al parecer nuevamente a las revelaciones orales de sus hermanas, entrega una versión algo más consistente, aunque también bastante novelesca. Según dicha autora, las simpatías conservadoras de su familia, demostradas por su formación en instituciones católicas, habrían hecho del joven Recabarren un decidido opositor al gobierno balmacedista. En ese contexto, habría impreso en compañía de un amigo un panfleto titulado El Opositor, el que habría intentado repartir entre las tropas gobiernistas. Sorprendido y procesado, su juventud lo habría eximido de un castigo mayor. Sin amilanarse, acto seguido habría procedido a enrolarse en el mismo ejército que antes había tratado de infiltrar, pero con la intención de desertar a la primera oportunidad para unirse a las fuerzas rebeldes. Aunque el fin de la guerra no le habría permitido llevar a efecto dicho plan, concluye la autora estadounidense, “su experiencia castrense había durado lo suficiente para distinguirse y obtener su ascenso a cabo”18. De esta curiosa forma, siguiendo esta vez a Alejandro Witker, se habría verificado el “dramático” despertar de Recabarren a la lucha política.

Su ingreso formal y definitivo a dichas lides, en todo caso, se produjo tres años después, cuando pasó a formar parte del Partido Demócrata, en el que militaría ininterrumpidamente hasta 1912. Recordando esa decisión cuando ya se había distanciado de la colectividad, Recabarren decía haberse sentido “atraído por la propaganda que se hacía, diciéndose que se trataba de un partido que buscaba el mejoramiento de la clase trabajadora y que por esa razón todos los trabajadores debían prestarle su concurso”. “Yo creí que era un Partido Obrero”, añadía, “y por eso ingresé al lado de muchos otros obreros a ayudar a robustecer ese ejército que se llamaba Partido Demócrata”19. El Partido Demócrata, en efecto, fue el primer partido chileno que se alineó explícitamente junto a los sectores populares, definiendo su objetivo central como la “emancipación social, política y económica del pueblo”.

Fundada en 1887 por jóvenes de clase media desencantados del Partido Radical y artesanos interesados en canalizar políticamente su crítica social, para la época en que Recabarren ingresó a sus filas, la colectividad se debatía en un dilema del que a lo largo de su existencia le sería imposible zafarse: defender sus principios de autonomía social o navegar las turbulentas aguas de las alianzas con los partidos oligárquicos que, tras la derrota de Balmaceda, hegemonizaron la vida política del llamado “Chile parlamentario”. La apertura política que acompañó la instalación de ese nuevo régimen efectivamente brindó al Partido Demócrata una oportunidad para insertarse en mayores espacios de poder, pero al precio de subordinarse, una y otra vez, a designios esencialmente ajenos a sus propios propósitos, y a los recurrentes vaivenes de un sistema caracterizado por la inestabilidad de sus combinaciones electorales. De hecho, el ingreso de Recabarren coincidió con la elección del primer militante demócrata, el abogado porteño Ángel Guarello, a la Cámara de Diputados. Tan auspicioso logro, sin embargo, había sido precedido por fuertes discusiones sobre la conveniencia o inconveniencia de entablar alianzas electorales con partidos “burgueses”, tensionando a la organización hasta el borde de la ruptura. Como se verá, esa agobiante y a la postre frustrante disyuntiva afligiría a Recabarren durante sus casi veinte años de militancia demócrata20.

En un plano más personal, ese mismo año de 1894, cuando aún no cumplía los veinte, Recabarren se desposó con su prima Guadalupe del Canto, según Fanny Simon diez años mayor que él21. De ella tuvo dos hijos, Luis Hermenegildo y Armando, de los cuales solo sobrevivió el primero. Algunas versiones sostienen que esa unión se disolvió rápidamente, según Alejandro Witker “por la incomprensión de la esposa a su compromiso político”. Sin embargo, estando detenido en ١٩٠٤ en la cárcel de Tocopilla, Recabarren se lamentaba de no haber sido autorizado para recibir a su esposa e hijo, “lo que más amo en la vida, todo el idilio de mi hogar”, pese a que habían viajado desde Valparaíso exclusivamente para verlo. Y se desahogaba así: “Al pensar en la crueldad de aquel dolor que yo imponía a mis seres amados sufrí, sufrí por la vez primera de mi vida, por ellos, no por mí”22. Algunos meses más tarde llamaba a sus compañeros a fundar una nueva moralidad exclusivamente en base al “amor a la humanidad”, cuyo principio ejemplificaba a través de sus propios sentimientos hacia su familia: “Idolatro a mi compañera y a mi hijo”23. Como se verá más adelante, la supuesta “incomprensión” de Guadalupe del Canto tardó casi veinte años en manifestarse, y la separación efectiva no se produjo hasta el traslado de su esposo a Iquique en 1911. Sin embargo, los reiterados y prolongados desplazamientos de Recabarren a distintas partes del país y del extranjero, casi siempre sin la compañía de su familia, seguramente fueron erosionando la relación de manera irreversible.

Como militante demócrata, Recabarren participó en 1897 en la campaña electoral que llevó al sastre Artemio Gutiérrez a la Cámara de Diputados por el Departamento de Santiago, un nuevo avance en la ocupación del espacio institucional por parte del esforzado partido obrero. Al año siguiente, relata Osvaldo López, y en virtud de habérsele conocido “su amor por la santa causa de la Democracia”, se le eligió para “el difícil puesto de Secretario” de la agrupación capitalina. Ese mismo año aparece su primer escrito de prensa conocido y conservado, una carta al director del diario La Tarde. En ella fustigaba duramente a otra figura emblemática del naciente movimiento obrero chileno, Luis Olea, y a través de él, a las ideas de “socialismo exaltado” que según Recabarren promovía el futuro líder del anarquismo nacional. Asoman aquí tempranamente algunas de las diferencias que posteriormente ventilaría con esa corriente ideológica, la que como se sabe tendría una importante figuración en las luchas obreras de inicios del siglo xx24. Condenaba el joven militante demócrata en el futuro líder anarquista su “exaltación”, su “falta de afecciones de esposa, madre, hija o hermana” y su supuesta condición de “parásito”, afirmando que muchos de quienes lo habían tratado en persona lo consideraban derechamente un loco. Llevado tal vez por un exceso de ímpetu juvenil, mezclaba así descalificaciones personales con discrepancias políticas, cosa que él mismo criticaría posteriormente en más de alguna oportunidad a sus propios detractores.

Junto con ello, sin embargo, aparecía también en ese escrito una muy temprana identificación de lo que Recabarren entendía por “socialismo”, ideología a la que progresivamente iría ligando su propia identidad política y militante. Así, tras denunciar el “socialismo exaltado” de Olea, se cuidaba de reivindicar un “socialismo bien entendido” que sí apoyaba, expresado en ideales como la igualdad humana, la desaparición de las injusticias, el alivio de las clases proletarias, la nivelación relativa de las fortunas y la disminución de las grandes riquezas. Incluía también esa concepción un compromiso con la instrucción general y obligatoria para el pueblo, el fomento del ahorro popular y el combate a la embriaguez y al juego. Ese género de socialismo, concluía, que ciertamente no constituía “una amenaza para la humanidad”, se contraponía al principio destructor que en su opinión sustentaba el pensamiento protoanarquista de Olea25.

El estreno de Recabarren como periodista obrero, siempre siguiendo a Osvaldo López, se produjo apenas un año después, cuando ya concluía el siglo xix. Efectivamente, en enero de 1899 aparece como secretario del Comité Directivo del periódico santiaguino La Democracia, afiliado obviamente al partido del mismo nombre. En octubre de 1900 ya figuraba como su director, asociando dicho órgano periodístico a la “emancipación de las clases oprimidas” y asignándole “la hermosa misión de enlazar las manos encallecidas de los obreros, al clarear el alba del siglo xx”26. Tiempo después se explayaba con mayor detalle sobre lo que él entendía que era el deber de la prensa obrera, anunciando una “misión sagrada” que habría de acompañarlo durante el resto de su vida. Consistía tal misión en “contribuir a la ilustración y difundir la cultura en las costumbres de los pueblos”, llevando “palabras de enseñanza y de ejemplo” y rebatiendo las ideas contrarias “con cultura, moderación y altura de miras, procurando convencer al que se crea que marcha extraviado con buenas razones y con argumentos que se basen en la lógica y en un criterio sano y despejado”–precisamente lo que él no se había cuidado de hacer en su polémica del año anterior con Luis Olea27.

En lo sustancial, sin embargo, la temprana militancia demócrata de Recabarren se concentró en sus actividades políticas y electorales en la comuna Estación, destacándose su elección como delegado de la agrupación de Santiago para una convención extraordinaria en que el partido debía resolver su postura ante las elecciones presidenciales de 1901. En dicha instancia, para la cual fue elegido vicepresidente, se instaló una rivalidad que lo acompañaría durante el resto de su pertenencia a esa tienda política, al discrepar del líder partidario Malaquías Concha en su afán de apoyar la candidatura presidencial de Germán Riesco, que a la postre resultó vencedora. Su adhesión a una línea más autonomista encabezada por el médico y diputado Francisco Landa parece haberle atraído la animadversión de Concha y de la mayoría del directorio general del partido, quienes acusaron a su periódico de no representar fielmente la línea política de la organización. Tras una serie de confusas marchas y contramarchas en relación con la alineación electoral definitiva del partido, La Democracia dejó de aparecer en su edición número 64, del 30 de junio de 190128.

Las crecientes discrepancias partidistas, que como se dijo se venían arrastrando desde bastante tiempo antes, finalmente estallaron en la convención oficial celebrada en Chillán el 14 de julio de 1901, donde se materializó el quiebre en dos organizaciones paralelas, una dirigida por Malaquías Concha (la posteriormente denominada “reglamentaria”) y la otra por Landa (la “doctrinaria”). Recabarren se incorporó a esta segunda, en cuyo directorio figuró como secretario. Según una circular enviada a sus adherentes en septiembre de 1902, esta tendencia se definía como la legítima portadora del “querido estandarte de la democracia chilena”, como lo demostraba su opción por la autonomía total respecto de alianzas con partidos supuestamente liberales en las que se habían agotado “esfuerzos irreparables”, sin resultado alguno “que alivie la triste condición de los trabajadores”29. En la opinión de la naciente fracción “doctrinaria”, la verdadera vocación de “la Democracia” radicaba en la priorización de las luchas sociales (lo que Sergio Grez ha caracterizado como “una práctica más apegada a los movimientos sociales populares”30), sustrayéndose de un devaneo electoralista que a la postre solo acarrearía victorias intrascendentes, por su baja incidencia en la verdadera correlación de fuerzas al interior de las cámaras legislativas. Era en el mundo propiamente social, concluían, donde el Partido Demócrata debía concentrar sus mayores esfuerzos.

Como en un afán de ratificar su adhesión a tales juicios, durante ese mismo mes de septiembre de 1902, Recabarren participó en una convención o “Primer Congreso Social Obrero” convocado por diversas entidades gremiales y mutualistas articuladas en torno al Partido Demócrata, y presidido por el obrero gásfiter y (curiosamente) futuro parlamentario demócrata Zenón Torrealba. En representación de varias sociedades de provincias, entre ellas la de Socorros Mutuos de Tocopilla, la “Académica” de Antofagasta (así se llamaba) y la Federación de Obreros de Imprenta de Valparaíso, Recabarren sometió a la consideración de dicho cuerpo algunos proyectos de mejoramiento organizativo y social. Destacaban entre ellos uno sobre “reglamentación del trabajo de los reos”, otro sobre descanso dominical obligatorio –tema posteriormente recogido por los diputados demócratas “reglamentarios” para su transformación en ley–, otro sobre “gratificación a los obreros que le trabajen al Fisco o al Municipio” y un cuarto sobre supresión del pago en fichas31. Es interesante constatar que ya a esta temprana fecha Recabarren hacía gala de contactos formales con organizaciones obreras del norte salitrero, y auspiciaba iniciativas, como la última mencionada, que iban en beneficio directo de esas regiones. Se anunciaba así una ligazón que, como se verá, ocuparía un lugar trascendental en su futuro político.

Al momento de ocurrir estos hechos Recabarren se hallaba radicado en Valparaíso, hasta donde había debido trasladarse por razones económicas32. Desde allí escribió, firmando como secretario general del Partido Democrático y como director del periódico porteño La Democracia, su célebre carta al presidente de la Sociedad Mancomunal de Obreros de Iquique, Abdón Díaz. Elogiaba en dicha carta la labor general de esa organización, y particularmente la prolongada huelga que había encabezado entre diciembre de 1901 y febrero de 1902. El movimiento mancomunal, como se sabe, fue la primera experiencia chilena de asociación obrera más estable y masiva, y también de mayor alcance territorial, propagándose en su momento de mayor fuerza desde el norte salitrero hasta los puertos de la zona austral. Acogiendo en su seno prácticas mutualistas ya tradicionales junto a otras más propias de la lucha directa contra el capital (como las huelgas), las “sociedades mancomunales” otorgaron a la cuestión social una visibilidad mucho mayor de la que había exhibido hasta el momento, constituyéndose en un foco de atracción para las diversas corrientes en que comenzaba a alinearse la clase obrera organizada: demócratas, anarquistas, sindicalistas y protosocialistas33. Inspirado tal vez por esa circunstancia, e invocando explícitamente la frase de Karl Marx “la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos”, Recabarren había escrito al presidente de la mancomunal iquiqueña precisamente para expresar su orgullo, “como obrero y como hombre de trabajo”, ante ese “movimiento omnipotente y poderoso que efectúan mis hermanos de trabajo en aquellas zonas tan apartadas del corazón del país”.

Distanciándose de la “mesura” que tanto había ensalzado solo cuatro años antes en su denuncia a Luis Olea, el joven periodista demócrata celebraba ahora la huelga ocurrida en Iquique como “el primer grito de rebelión que lanza el chileno, el primer grito de protesta arrojado al rostro de los capitalistas, que amparados por el gobierno y sus ejércitos, nos explotan a su inhumano capricho”, reivindicando de paso la eficacia de las huelgas como instrumento de emancipación obrera. Llamaba asimismo a luchar por la jornada de ocho horas, por el pago en moneda corriente, y por la elección de representantes genuinamente obreros ante el Congreso y las cámaras municipales. Y concluía, en un desplante abiertamente rupturista: “Nosotros debemos dividir la organización (social) en dos clases: ricos y pobres [...] El patrón es la hiena sedienta de sangre, que se lanza sobre nosotros para devorarnos; nuestro deber, si queremos conservar la vida, es defendernos y darle muerte a la hiena para evitar el peligro”. En su respuesta, junto con agradecer los conceptos vertidos y solicitar las columnas del periódico dirigido por Recabarren para difundir las actividades de su organización en el centro del país, Abdón Díaz concurría en el juicio de haber “sentado la primera piedra del templo de la Emancipación Social del obrero en Chile, mediante la unión y el compañerismo”34.

Según Alejandro Witker, Ximena Cruzat y Eduardo Devés, durante su residencia en Valparaíso Recabarren habría ocupado importantes cargos partidarios, identificándolo los segundos nada menos que como “presidente provincial” de la colectividad. Habría colaborado también, en una aparente inconsistencia con su alineación “doctrinaria” y su entusiasmo por las mancomunales, en la campaña que dio por resultado, en marzo de 1903, la reelección de Ángel Guarello a la Cámara de Diputados, así como la obtención de una mayoría de regidores demócratas en el gobierno municipal. Sin embargo, un aviso publicado por el partido en El Mercurio de ese puerto no lo nombra entre los integrantes de la directiva, lo que por otra parte sería consistente con su pertenencia a la fracción encabezada por Landa, derrotado en esas mismas elecciones en su re-postulación por Santiago. Sea como fuere, Recabarren resultó involucrado en una acusación judicial por presunta falsificación de actas electorales, lo que derivó en una prisión que los autores nombrados cifran en tres meses, en tanto que el biógrafo obrero Osvaldo López la reduce a dos. Si se descarta una experiencia análoga supuestamente sufrida con motivo de la guerra civil de 1891 (cuando solo tenía quince años), fue este el primero en una larga serie de carcelazos que jalonó su trayectoria política, pero que a la vez fue consolidando su imagen como militante consagrado a la causa.

En lo inmediato, sin embargo, la prisión privó a Recabarren de involucrarse personalmente en la gran huelga portuaria de mayo de 1903, que como se sabe derivó en la primera de las matanzas obreras que jalonaron lúgubremente las décadas iniciales del siglo xx35. Desde su calabozo, y retomando un discurso ya enunciado en la carta a Abdón Díaz del año anterior, el naciente agitador social saludó “el grito revolucionario de todo un pueblo que en medio de sus hambres y sus miserias se hace justicia por sus propios esfuerzos”. Tras 25 días de movilización pacífica, afirmaba, los trabajadores porteños habían perdido la paciencia y se habían lanzado “con paso vengador a hacer justicia práctica, a castigar a sus verdugos y a los explotadores”. Es verdad que prácticamente todas las víctimas producidas por este choque pertenecían al contingente huelguista, pero ello no lo inhibía de señalar que “esos obreros no hacen más que botar del camino los escollos que obstaculizan la marcha de la humanidad hacia la sociedad moderna e igualitaria con que soñamos todos los que tenemos hambre y sed de justicia”. Y concluía, desafiante: “¡Que algunos cadáveres van a cobijarse bajo tierra! Todas las causas tienen sus mártires, y muchas veces es más dulce morir así, en defensa de un ideal sublime, que agonizar por veinte años para morir después de haber pasado la vista por un charco de inmunda miseria y lástima repugnantes”. Así como los mancomunados de Iquique, y más claramente aun en virtud de su martirio, los huelguistas de Valparaíso daban el ejemplo en que debían inspirarse “los obreros timoratos que se humillan ante la soberbia patronal”36.

Una vez recuperada su libertad, Recabarren participó en la organización del Segundo Congreso Social Obrero, realizado precisamente en Valparaíso en septiembre de 1903 para dar continuidad al celebrado un año antes en Santiago. En preparación de dicho evento, exhortaba a sus compañeros de clase a “abandonar nuestras timideces, indolencias y apatía” y confundirse en “una comunidad de hombres que abriguen una sola aspiración: la emancipación y el bienestar de las clases trabajadoras, para hacer imperar una era de verdadera justicia”. “Una vez que hayamos logrado organizarnos para hacernos respetar”, proseguía en clara alusión a la represión recién sufrida, “una vez que hayamos conquistado nuestro verdadero puesto en la vida humana, veremos si la burguesía explotadora se atreve a insultarnos, veremos si se atreve a pedir el aumento de la fuerza armada para ponernos a raya como dicen”37.

Ya inaugurado el congreso obrero, Recabarren fue elegido vicepresidente de la mesa directiva, quedando a su cargo uno de los discursos estelares y la presentación de uno de los proyectos sometidos a la concurrencia38. Según el periódico capitalino La Ley, en dicho evento se debatieron mociones que “tienden a llenar los vacíos tan lamentables de que adolecen las relaciones entre el capital y el trabajo, otras que procuran hacer cesar los abusos de que son víctimas algunas clases trabajadoras, y no pocas que tienen por objeto consolidar y perfeccionar la organización obrera que ha dado origen al Congreso mismo”. Especial beneplácito mereció de parte del citado órgano radical, y seguramente también de Recabarren, una propuesta aprobada por unanimidad sobre “abstinencia total de las bebidas alcohólicas”, así como otra de la célebre dirigenta Juana Roldán de Alarcón sobre educación laica femenina, causas ambas a las que el citado organizador consagraría innumerables jornadas39.

Fue en esa ocasión que Recabarren conoció personalmente a Gregorio Trincado, presidente de la Mancomunal de Tocopilla, quien lo invitó a esa ciudad a fundar un periódico obrero para “representar y defender los intereses de la Mancomunal y de los trabajadores a que pertenecemos”40. Como se dijo más arriba, Recabarren ya había tenido contactos con organizaciones obreras de ese puerto salitrero, pero esta invitación le brindaba la oportunidad de trasladarse en persona, nada menos que como editor de un periódico, a la región donde más fuerza había cobrado el movimiento mancomunal. Años después recordaría ese momento también como un ejemplo encomiable de autoilustración obrera: “Yo encuentro de una sublimidad majestuosa el pensamiento de estos obreros –peones, playeros, estibadores, cargadores, lancheros– que soñaban con tener una imprenta para desarrollar sus facultades mentales, viéndose huérfanos en esta sociedad, que no los ayudaba a instruirse, a ilustrarse”41. Recabarren iniciaba así la primera de sus varias estadías en la pampa salitrera, y junto con ello su etapa de verdadera consagración como dirigente obrero y social. Con veintisiete años de edad, y con un cargo que le permitiría conjugar la subsistencia material con el activismo político, podía finalmente materializar su entusiasmo por conocer y participar directamente de la experiencia mancomunal. A esa labor dedicaría los próximos dos años de su vida.

La región a la cual llegaba Recabarren experimentaba por aquel tiempo el apogeo del ciclo salitrero, signado contradictoriamente por la acumulación de grandes fortunas empresariales (y también públicas, puesto que el impuesto al salitre otorgó al Estado parlamentario ingresos nunca antes vistos) y por igualmente grandes sacrificios obreros, originados tanto en los rigores del paisaje desértico como en la rudeza de un trabajo sometido sin contemplaciones a la lógica capitalista42. Había surgido allí, precisamente a causa de tales contrastes, un vigoroso movimiento obrero, encarnado principalmente en las mancomunales a las que Recabarren venía ahora a incorporarse como periodista. Ya instalado en Tocopilla, sin su familia, por cierto, el 18 de octubre de 1903 iniciaba la publicación de El Trabajo, un modesto impreso de cuatro carillas (un pliego) similar a la gran mayoría de los periódicos obreros que por aquellos años circulaban profusamente por el país43. Pese a su modestia, Recabarren aseguraba que había sido recibido “en medio del entusiasmo y la febril alegría del pueblo trabajador, que lo acogió como el Mesías de la redención social”44. En una veta similar, un colaborador de El Marítimo, órgano oficial de la Mancomunal de Antofagasta, identificaba al periódico dirigido por Recabarren como un “nuevo faro” en la zona y se refería a su editor como un “antiguo e incansable periodista obrero”. “Recabarren”, proseguía, “quien haya tenido el gusto de leer sus inspiraciones siempre basadas en el trágico luchar en defensa de sus hermanos los proletarios, se habrá convencido que su pluma de granito jamás se ha rendido ante las inclemencias de los agiotistas a quienes ha hecho temblar”. Y concluía: “su potente brazo y su amor por el bienestar de su país son timbre de estímulo con que el pueblo entero de Chile le distingue y por lo cual no dudamos que hará una nueva era de adelanto cortando de raíz la ambición corrompida de los capitalistas”45.

Los artículos de El Trabajo, en efecto, se convirtieron muy rápidamente en motivo de escándalo y preocupación para “agiotistas” y “capitalistas”. En las primeras entregas firmadas directamente con su nombre, Recabarren fustigó duramente las pretensiones gubernamentales de implantar un sistema de ahorro forzoso de dependencia fiscal para los obreros, señalando que “ese dinero acumulado sería una tentación para los ricos: se harían empréstitos entre ellos y lo harían girar en su beneficio”. Mucho más sensato era confiar en sus propios compañeros de clase asociados en las Mancomunales, “porque con las cuotas que paga tiene ahorros de sobra para atenderse en sus horas de desgracia”. Estas entidades de administración estrictamente obrera, agregaba, no solo brindaban beneficios materiales, sino también morales: “Todos los trabajadores que teniendo vicios antes de entrar a estas sociedades, una vez en su seno, los abandonamos y aprendemos a vestirnos con limpieza, nos acostumbramos a la sociabilidad culta, y las horas dedicadas al servicio social, son horas sustraídas a la embriaguez, al juego o a otros vicios”. Por tales “lógicas y poderosas razones”, concluía, la clase trabajadora debía rechazar de plano cualquier mecanismo de ahorro forzoso, “aun cuando se necesiten para aplicarlo centenares de cadáveres y ríos de sangre”46.

Con expresiones igualmente dramáticas, el periódico editado por Recabarren se contrajo a denunciar la ley de servicio militar obligatorio, “ley odiosa y despótica, que es un sarcasmo en la república y que por desgracia el pueblo ha soportado”. “Somos nosotros mismos”, decía en otra parte, “los que vestidos de soldados asesinamos a nuestros compañeros o los perseguimos por orden de los tiranos”. Por esa razón, la propaganda mancomunal debía encaminarse a que “ningún trabajador sea soldado, porque los jefes lo obligarán a convertirse en un verdugo de sus mismos compañeros”, y porque mientras hubiesen soldados, “los patrones cometerán abusos con nosotros”. Exhortaba finalmente a los soldados a desobedecer las órdenes de disparar contra los trabajadores, o derechamente a abandonar “ese infame servicio”47.

Generalizando a partir de esas y otras denuncias concretas, El Trabajo volvía una y otra vez sobre el “desprestigio natural que pesa sobre las autoridades, por la multitud de actos torpes y estúpidos y sus disposiciones déspotas e inicuas, que siempre gravitan sobre las espaldas del pueblo”. “El gobierno del país”, precisaba, “el Congreso y los municipios, las autoridades judiciales y toda la mazorca que constituye la llamada administración del país es formada, directa e indirectamente por las mismas personas que, dueñas del capital, son los patrones que como epidemia mortífera causa la eterna ruina de los trabajadores”48. Se sindicaba así a los patrones como responsables directos de los abusos que a diario se cometían en las oficinas salitreras y otros lugares de trabajo, y que el periódico también se ocupaba de denunciar. “El capital”, sentenciaba, “exige lujo, vanidades. Vive en la orgía y pernocta en el tapete, derrochando el sudor de oro del trabajador”. Por esa razón, añadía, “vamos a realizar una revolución en el orden social”. En ese trance, “si las clases burguesas nos ayudan a encontrar expedito el camino limpiándolo mutuamente de las dificultades, no habrá lucha, ni sangre”. Pero si al contrario “nos colocan mayores obstáculos y emplean medidas coercitivas, haremos lo del minero: porfiar para encontrar el metal cuando hay seguridad que existe, apartando las piedras o quijos, con los materiales que se necesitan para ello”. Y como para no dejar ninguna duda sobre la índole de dichos materiales: “Si eventualmente han aparecido justicieros en Francia, Italia, España, Rusia, Estados Unidos”, en referencia a los atentados anarquistas que habían costado la vida a estadistas y gobernantes de dichos países, “pueden aparecer aquí también”49. Evidentemente, se estaba muy lejos de las condenas con que se habían fulminado las ideas de Luis Olea solo cinco años antes.

Considerando el tenor de estas expresiones, no es extraño que a las pocas semanas de la llegada de Recabarren a Tocopilla, la Mancomunal de ese puerto, y más específicamente su periódico, se hayan convertido en blanco de las iras oficiales. A mediados de diciembre de 1903, el prestigioso Ferrocarril de Santiago llamaba la atención sobre la “gravedad y trascendencia antes desconocida” que cobraban en Chile los “conflictos relacionados con el trabajo y las clases obreras”. Refiriéndose específicamente a las provincias salitreras, foco preferencial de dichos conflictos, denunciaba la existencia en ellas de “una propaganda activa y permanente de perturbación”, identificada explícitamente con El Trabajo de Tocopilla, que “puede producir extravíos deplorables de criterio entre los trabajadores cuyos intereses dice representar”. Y sentenciaba: “Cuando hemos podido presenciar en este mismo año lo ocurrido en Valparaíso, a consecuencia de la huelga de las gentes de mar, y poco antes en las faenas carboníferas de Lota, la más elemental prudencia aconseja abordar de lleno y por completo problemas sociales de tanta trascendencia, estudiando su índole y la tendencia perturbadora y subversiva de la propaganda que se ejercita en aquellos territorios”50.

Quince días después, el ministro del Interior Arturo Besa, casualmente propietario de establecimientos mineros amagados días antes por disturbios obreros, telegrafiaba al intendente de Antofagasta ordenando abrir un sumario criminal contra El Trabajo por “publicar artículos amenazantes [contra las] autoridades, procurando inspirar odio al gobierno y subvertir el orden público”. Casi al mismo tiempo, un oficial de ejército a cargo de un destacamento militar acantonado en Tocopilla denunciaba al periódico mancomunal ante el gobernador departamental por inducir a sus subordinados a la deserción y la sedición. En reiterados artículos, acusaba, se hacía aparecer “odiosa y ruin la vida militar”, comparando ese régimen y su disciplina “con la vida y la exactitud de la mula que acude al son del cencerro”. En otra parte se afirmaba que al cumplir la ley de servicio militar obligatorio, los trabajadores cometían un crimen contra sus propias familias, razón por la cual debían “abandonar ese infame servicio”. Tal vez esos llamados no lo hubiesen alarmado tanto, aclaraba, si no hubiese visto circular clandestinamente entre la tropa bajo su mando ejemplares de El Trabajo, dando lugar a “conversaciones o especies que pueden originar trascendencias o dar mal ejemplo a la subordinación y disciplina”. De hecho, ya se había producido al menos un caso de deserción, en la persona del excabo 1º del Regimiento Arica, Benjamín Rodríguez, quien había cultivado amistades “entre los mismos que escriben”51.

Impulsado por ese vendaval de denuncias, el 15 de enero de 1904 el promotor fiscal de Tocopilla encausó al directorio en pleno de la Mancomunal, y a Recabarren como director del periódico, por los delitos de subversión y amenazas, lo que derivó en veinte días de prisión para todos los acusados. Liberados por disposición de un ministro de la Corte de Apelaciones de Tacna, quien estimó (en un arranque intransigentemente liberal) que un delito de opinión no podía dar lugar a un juicio criminal, Recabarren retomó sus labores con mayores bríos: “Si hasta antes de mi prisión he guardado contemplaciones para las autoridades inescrupulosas y que dilapidan el tesoro público, desde hoy cumpliré con mi deber más estrictamente, a fin de que comprendan que los hombres que tenemos conciencia no sabemos vacilar ni doblegarnos ante la persecución tirana y brutal”. Mientras la libertad de prensa lo amparase, desafiaba, “mi pluma continuará destilando hiel porque soy un revolucionario que anhelo ver pronto una sociedad nueva, más humana, más justiciera que la actual”52.

Incansable, por esos mismos días participó (o tal vez promovió) una iniciativa de la Mancomunal de arrendar un terreno en plena pampa para levantar un local que, aparte de albergar las ya habituales actividades societarias (“teatro, salas de lectura, de diversión, diversas escuelas, salas de hospital, secretarías gremiales, y todo lo que constituya medios de progreso y de cultura para el trabajador alcanzados por el mismo trabajador”), permitiera instalar un almacén cooperativo donde los obreros de las salitreras pudiesen burlar el monopolio de las pulperías, adquiriendo mercaderías a precios más baratos. Este proyecto, que Recabarren auspiciaría posteriormente una y otra vez en las organizaciones en que le cupo actuar, se inspiraba seguramente en experiencias ya materializadas por el socialismo europeo a través de “Casas del Pueblo” que cumplían las mismas funciones recién enumeradas, de las que seguramente se había informado a través de sus lecturas. Lejos de apreciar las bondades de la iniciativa, el gobernador de Tocopilla, embarcado en una política de abierto hostigamiento a la Mancomunal, impidió la ocupación de los terrenos arrendados, pero a la postre las obras de construcción se iniciaron de todas formas. Para el 1º de mayo ya podía anunciarse triunfalmente la inauguración del local53.

Por esos mismos días se abrió un nuevo juicio en contra de la Mancomunal, esta vez por una demanda de liquidación de la sociedad iniciada por un antiguo socio, según Recabarren “vendido al oro de los burgueses”. El juez a cargo de la causa, el mismo que había ordenado la prisión del directorio tan solo semanas antes, dispuso ahora el embargo de la imprenta de El Trabajo, lo que dio lugar a un enfrentamiento entre la policía y un grupo de mancomunados que terminó con al menos tres heridos y varios detenidos, entre ellos nuevamente Recabarren. Liberado a los tres días bajo fianza, la lectura de unas cartas incautadas durante el allanamiento dio a las autoridades pretexto para someterlo a una nueva acusación criminal, esta vez por “propalar ideas que tienden al anarquismo en su forma más violenta”. En lenguaje más técnico, se le acusó por “subversión del orden público y amenazas”, y en referencia específica a los disturbios acontecidos en la defensa de El Trabajo, por “atentado a la autoridad”. A diferencia de las oportunidades anteriores, Recabarren ahora permanecería siete largos meses en prisión54.

Sustraído del fragor de la militancia cotidiana, el encarcelado periodista obrero consagró sus meses de forzado inmovilismo a reflexionar y escribir sobre diversos temas vinculados a la coyuntura política y social, tales como las proyecciones del movimiento mancomunal, la condición obrera, el significado del socialismo y la necesidad de unir a todos los trabajadores por encima de diferencias doctrinarias. Como su propio periódico había sido clausurado, estos escritos fueron difundidos a través de otros medios mancomunales u obreros de la zona, tales como El Marítimo de Antofagasta o La Voz del Obrero de Taltal. En el primero, por ejemplo, desarrolló un detenido diagnóstico sobre la medida represiva que lo afectaba, atribuyéndola a una campaña sistemática contra las Mancomunales que solo demostraba el temor que dichas organizaciones comenzaban a despertar entre las clases dirigentes.

“Día por día”, comentaba en referencia a la fundación de nuevas mancomunales a lo largo del país, “se organizan nuevos gremios, nuevas secciones, son reclutas que llegan a tomar las armas del derecho para la conquista de la justicia”. “Las clases proletarias”, proseguía, “no luchan hoy por utopías o por ideales imposibles, como pretenden sostenerlo los burgueses que en su egoísmo corrompido niegan al pobre la justicia que reclama”. Por el contrario, lo que inducía esa lucha eran objetivos tan concretos y naturales como más y mejor alimentación, habitaciones higiénicas y decentes, salarios suficientes para las necesidades del hogar, descanso suficiente “para no suicidarse paulatinamente”, educación, ciencia, luz, honradez y dignidad para aspirar a una felicidad común. Y concluía: “Por imponer esto batallaremos, derramaremos sangre, rendiremos la vida, si la ignorancia, si la torpeza, si el egoísmo de los satisfechos se opone por la fuerza bruta, único baluarte tras donde se defienden, ya que la razón nunca les acompaña”55.

Como dándoles la razón a tales denuncias, coincidió con el encarcelamiento de Recabarren la visita a las regiones salitreras de una comisión consultiva gubernamental motivada precisamente por la agitación vivida durante los meses anteriores. Esta comisión, presidida por el ministro del Interior del presidente Germán Riesco, Rafael Errázuriz Urmeneta, se estableció por decreto supremo de 12 de febrero de 1904, entre cuyos considerandos figuraba explícitamente el interés del Gobierno por “conocer de cerca las condiciones generales en que se desarrollan en las regiones salitreras la vida del trabajo, la del capital y sus relaciones recíprocas”. Tras un recorrido de varias semanas por las provincias de Tarapacá y Antofagasta, visitando oficinas salitreras y entrevistándose con autoridades locales, empresarios y trabajadores, los comisionados elaboraron un informe que, junto con sus voluminosos anexos, se ha convertido en una de las fuentes más citadas en los estudios de la sociedad pampina al despuntar el siglo xx. Tras un cuarto de siglo de explotación salitrera, el Estado de Chile finalmente documentaba una preocupación por los problemas sociales que venían desarrollándose bajo el alero de esa poderosa industria56.

Ya desde sus primeras impresiones, fechadas en abril de 1904, los integrantes de la comisión reconocían abiertamente que “en la vida del desierto no se deja sentir con eficacia la intervención moderadora de los agentes naturales de toda cultura, a saber, la mujer, la familia, la propiedad distribuida entre muchos, la diversidad de las transacciones y de los negocios, y en suma, las satisfacciones de diverso orden que un nivel común de educación y moralidad trae consigo”. Fruto de ello, “bien se comprende que la población obrera de la Pampa sea fácilmente excitable y acepte con docilidad sugestiones de toda índole”. La alusión casi transparente a las mancomunales y a su prensa se hace explícita a través de diversos antecedentes incluidos en el informe, tales como uno elaborado por la Municipalidad de Tocopilla en que se sostiene en relación con el periódico dirigido por Recabarren que “cierta prédica que en algunos artículos se ha venido haciendo, la consideramos fuera de lugar, nociva a la sociedad misma y extemporánea”.

Haciéndose eco de la misma inquietud, Belisario Gálvez, reportero del periódico conservador santiaguino El Chileno que viajó junto a la comisión consultiva, señalaba que “El Trabajo de Tocopilla usa un lenguaje de fuego y vapulea a las autoridades que da miedo”. Y agregaba: “Predica sin rebozo contra las instituciones, el militarismo, las creencias, etc.”. Pero matizaba a continuación: “Debemos advertir que la situación de la autoridad y los obreros en este puerto, es también de una tirantez lamentable. Es posible pues que la exacerbación del órgano de los trabajadores, sea hija de esta situación excepcional y que convendría cesara cuanto antes”.

Profundizando en su análisis, y revelando bastante más sensibilidad respecto a la manera de evaluar y abordar los conflictos sociales, Gálvez se preguntaba si podía acusarse a las mancomunales de responder meramente a la acción de “agitadores de oficio”, como lo aseveraban casi invariablemente los empresarios salitreros y no pocos personeros de gobierno. Sin pronunciarse taxativamente al respecto, llamaba sin embargo la atención hacia la existencia de quejas concretas y atendibles entre los trabajadores, y dejaba entrever que el solo hecho de hacerse portavoces de dichas reclamaciones y darles un giro “a veces violento” no hacía de los diaristas obreros necesariamente agitadores de oficio. Opinaba también que “la Mancomunal es una asociación poderosa, porque encierra a todos los gremios de trabajadores, y se extiende de un extremo a otro del país”, y podía por tanto ser un elemento relevante en la solución de los conflictos laborales, “desde que representan los intereses de una de las partes”. “Pero en todas partes”, se lamentaba, “se persigue a los mancomunados, y esto los exaspera”, como lo demostraba palmariamente la situación de Tocopilla. En conclusión, y sin perjuicio de sugerir a sus miembros “mayor moderación en el lenguaje y más paz y tranquilidad en sus ideas”, recomendaba a las autoridades suspender su campaña de hostigamiento: “Un cambio de política, a nuestro juicio, daría buenos resultados, restablecería la armonía entre los obreros y las autoridades y facilitaría la solución de los conflictos”57.

En medio de todo esto, y escribiendo desde su calabozo, Recabarren se congratulaba del efecto provocado por “la campaña cruda y sin vacilaciones emprendida por la Mancomunal de Tocopilla, con su periódico El Trabajo a la cabeza”. Era esa campaña, aseveraba, la que había “sacudido del letargo a los empedernidos gobernantes de Chile” y “hecho tronar conmovida a toda la prensa mercenaria, ponderando nuestra actitud amenazadora”58. Sin embargo, no cifraba demasiadas expectativas en la visita de la comisión oficial, para la cual “la situación del obrero es excelente y solo hay una que otra aspereza en las relaciones del obrero y el patrón, muy fácil de subsanar”. “Los señores aristócratas”, añadía, “visitaron las administraciones relumbrantes y oyeron solo la voz de los patrones y la de los infelices trabajadores llevados aleccionados por los mismos patrones. Escucharon las falsedades con que negaban su acción y si algunos trabajadores tuvieron la audacia de llegar hasta la comisión a exponer la verdad de sus dolencias y malestar, los patrones lo clasificaban del número de los agitadores que exageraban la real situación”. Conclusión: “Expulsando a los agitadores que hay en la zona del norte, los capitalistas podrán entenderse amigablemente con sus obreros”.

Muy diferente, continuaba Recabarren, era la impresión recogida por una delegación independiente enviada a la región salitrera por el Partido Demócrata, en paralelo a la comisión oficial, integrada por los diputados de esa agrupación Malaquías Concha y Artemio Gutiérrez. Según afirmaba, la iniciativa de hacer una visita oficial a la zona había emanado originalmente de esa representación partidaria en el Congreso, pero el gobierno de Germán Riesco la había recibido con oídos sordos. Pese a ello, el clamor obrero lo había obligado a recapacitar, enviando su comisión “para calmar la efervescencia popular”, por supuesto sin ningún integrante demócrata. En tal virtud, Concha y Gutiérrez, “conocedores de los sufrimientos del pueblo y del criterio con que juzgan los ricos la situación del pobre”, habían viajado por cuenta propia, “para ver por sí mismos lo que iba a ver la comisión del gobierno, y apreciar la situación con el debido mérito”. Tan elogiable iniciativa, dicho sea de paso, coincidió con una breve reunificación del Partido Demócrata acordada en abril de 1904, alimentada según Sergio Grez por el recrudecimiento que durante los últimos meses había cobrado la cuestión social, reflejado entre otras cosas por la propia prisión de Recabarren59. Así se explica la buena disposición con que el encarcelado militante comentaba las acciones de unos correligionarios a los que no mucho tiempo antes había sindicado como “traidores”.

En ese contexto, Recabarren aplaudió sin reservas el reconocimiento por parte de los diputados demócratas de que en las salitreras se vivía “la esclavitud más odiosa, condenados a morir, como deportados del trabajo en esta Siberia Caliente como gráficamente lo expresó don Malaquías Concha”. A diferencia de los “aristócratas” de la comisión consultiva, “los demócratas estuvieron en la humilde choza del trabajador, le arrancaron de su corazón los dolores y sufrimientos que sus labios no eran capaces de expresar, estuvieron entre las diversas faenas, las palparon y apreciaron sus condiciones”. De esa forma, al reanudar sus sesiones el Poder Legislativo, iba a poder confrontarse la opinión de unos y de otros: “El país oirá a ambas comisiones y será el juez inexorable”. La “gran cruzada” iniciada desde la Mancomunal de Tocopilla, concluía orgullosamente, había tenido repercusiones más allá de lo imaginable, haciendo a la postre provechoso el alto costo de las “implacables persecuciones”. “Estamos, entonces, satisfechos de nuestra obra. Nuestra agitación trajo acá esas comisiones”. Y si ni siquiera esto lograba producir resultados benéficos para el trabajador, “estudiaremos otra táctica y daremos otra campaña con carácter decisivo”. Porque el pueblo, advertía a “los señores burgueses”, es como la pólvora: “Le habéis visto tranquilo en sus faenas, pero en el corazón lleva un fulminante. La pólvora sin fuego no arde, ni amenaza. Estalla de improviso”60.

La ya comentada reunificación del Partido Demócrata en su Convención de 3 de abril de 1904, la que puso transitorio fin a tres años de división, parece haber inducido a la agrupación de Tocopilla a iniciar la publicación del periódico El Proletario, que más adelante también quedaría bajo la administración de Recabarren. En su primer número, el encarcelado diarista obrero se hacía presente a través de una carta, fechada desafiantemente el 1º de mayo, en que agradecía al gobernador departamental por los sesenta días que llevaba privado de libertad, cuarenta de ellos en calidad de incomunicado. “De los pesares y alegrías que he experimentado aquí”, afirmaba, “he sacado un innegable provecho. Con ellos he fundido una coraza para mi corazón y cerebro que constituye un baluarte inexpugnable a los futuros ataques”. “Corazones que sufren con los martirios de una prisión”, continuaba, “saldrán templados para seguir con más ardor la lucha por la reivindicación de los derechos del pueblo, que constituirá una era de paz, de amor infinito y justicia eterna”. Lo que lo llevaba a concluir que, gracias al injusto castigo, “mis ideas se sienten hoy más arraigadas y profundas”61.

Un ejemplo de ese mayor “arraigo” y “profundidad” puede haber sido la serie de veinte artículos titulada “El derecho popular”, enviada también desde la cárcel a La Voz del Obrero de Taltal62. Se trata de la primera producción intelectual de mayor calibre publicada por Recabarren, en la que a partir de un llamado al pueblo a conocer mejor sus derechos a través de la acción de “los proletarios más ilustrados” (como él), se enumeraban diversas razones para atraerlo hacia las filas del recién reunificado Partido Demócrata. Hasta la fecha, comenzaba, la burguesía se había cuidado de mantenerlo en la ignorancia de tales derechos, apelando a “cuentos religiosos y militares llenos de fanatismo aterrador”. En consecuencia, uno de los primeros pasos del naciente movimiento obrero debía ser el combate a esas supercherías religiosas o patrióticas a través de la instrucción popular, dando a conocer los principios organizativos del “gobierno de la República” y del papel estratégico que en ellos desempeñaba la facultad de elegir a las autoridades. Y siendo “la clase pobre” la mayoría de la nación, en sus manos estaba la posibilidad de adueñarse, a través del voto, de la administración general del país para su propio beneficio. “El derecho de sufragio”, enfatizaba, “es el arma más importante que debe poseer cada trabajador para castigar a sus verdugos”. En tal virtud, “esa arma popular no debe venderse ni darse al primer audaz que la pide”, como ocurría con tanta frecuencia a través del cohecho o la adhesión a candidaturas de origen burgués, que “sirven para desgracia del mismo que la vende”. En suma, “el voto electoral debe emplearse por los pobres para elegir a sus iguales a los puestos de la administración”, porque solo ellos, a través de sus propias miserias, estaban en condiciones de “conocer las necesidades de todos sus iguales y trabajar por su mejoramiento”.