Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

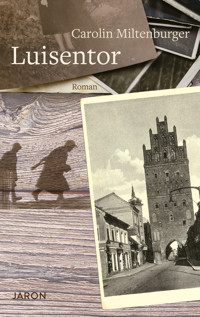

- Herausgeber: Jaron

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Berlin 1990 – eine Stadt im Umbruch. Anna kommt zum Studium aus Westdeutschland in die Stadt und wohnt bei ihrem Großvater Ludwig. In seiner Wohnung entdeckt sie, versteckt in den Tiefen des Bücherregals, Bücher aus der NS-Zeit. Doch Ludwig weicht ihren Fragen aus, er scheint Angst zu haben. Auf ihrer Suche nach Antworten erfährt Anna von den Massenselbstmorden in Demmin am Ende des Zweiten Weltkriegs. Bald dämmert ihr, dass die Großeltern ihren Eltern und ihr vieles verschwiegen haben … „Luisentor“ erzählt von einer Familie auf der Suche nach ihrer eigenen Geschichte – vor dem Hintergrund der Tragödie in Demmin, über die bis heute kaum jemand spricht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 284

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Carolin Miltenburger

Luisentor

Roman

Jaron Verlag

CAROLIN MILTENBURGER wurde 1960 in Karlsruhe geboren und wuchs in München und Darmstadt auf. Studium der Psychologie und Promotion in West-Berlin. Nach beruflichen Stationen in Lausanne und Basel lebt sie heute in Berlin und Brandenburg. Luisentor ist ihr erster Roman.

Alle handelnden Personen sind frei erfunden.

Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wäre rein zufällig.

Originalausgabe

1. Auflage 2023

© 2023 Jaron Verlag GmbH, Berlin

Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung des Werkes und aller seiner Teile ist nur mit Zustimmung des Verlages erlaubt. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien.

www.jaron-verlag.de

Umschlaggestaltung: typografie.berlin, Berlin

Satz und Layout: Prill Partners|producing, Barcelona

Lithografie: Bild1Druck GmbH, Berlin

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH

ISBN 978-3-95552-067-0

Für Irina (1931–2017)

Inhalt

Widmung

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Nachwort

Anmerkungen

1

Berlin fühlte sich für ihn an wie ein Zustand kurz nach dem Krieg. Eine auf Trümmern errichtete Zeitzone, die in den 1970ern beinahe direkt neben der modernen Bundesrepublik lag. In den Wintern war es dort kalt und dunkel. Bruchkohleschwaden lasteten auf der Stadt, die sich unter den Ostwinden duckte, und färbten den Himmel schwarzweiß. Ein Geruch von schwefligem Ofenbrand lag zäh über beiden Teilen der halbierten Stadt. Man konnte den Geruch fast sehen.

Als Annas Vater zum Studium nach Berlin kam und sein Leben in dieser Zeitzone begann, gab es einiges an Ungewohntem zu entdecken. Wohnungen, die Stube und Küche hießen. Oder halbe Treppe, wo man die ungeheizte Toilette mit Nachbarn teilen musste, die man nicht mal grüßte.

Wenn er später darüber nachdachte, warum er die Stadt wieder hatte verlassen wollen, dann fielen ihm vor allem die endlosen Winter ein. Wochenlang war alles mit einem schmutzig verkrusteten Eispanzer bedeckt, der mit einem harten Knirschen unter den Schritten einbrach. Schwarzer Schnee türmte sich an Straßenkreuzungen. Ein gelblicher Film waberte in der frostigen Luft, und Ruß knirschte leise zwischen den Zähnen.

Arktisch nannte er dieses Klima, vor allem weil der scharfkantige Klang dieses eisigen Wortes am besten das Gefühl beschrieb, das ihn aus der Stadt trieb. Es war eine in den Knochen sitzende Kälte. Ein leiser, sägender Schmerz, der nicht nachließ. Beinahe wie Sibirien.

Dabei gefiel ihm Berlin eigentlich. Fast an jeder Ecke Geschichte. Die Stadt war immer im Werden und wurde nie. Es gab viel Unfertiges und Provisorisches, mit dem er sich freier fühlen konnte als in seiner Heimatstadt mit den adretten Fachwerkhäusern und alteingesessenen Gastwirtschaften. Die Stadt passte so lange gut zu ihm, wie er sich auch selbst als unfertig erlebte. Der Mauer konnte man aus dem Weg gehen. Man hatte seine Routinen an ihr vorbeigelegt und sah sie eigentlich fast nie.

Und doch litt er eben fast körperlich an der Stadt. An der Kälte. An den sichtbaren, nahezu ausgestellten Spuren der Verwüstung und an dem, was sie in den Menschen hinterlassen hatte. Diese Verschanzung der Eingemauerten in einem dauernden Belagerungszustand. Das, was sie fast entschuldigend und dennoch trotzig Schnauze mit Herz nannten. Berlin stand für alles, was der Krieg hinterlassen hatte. Nichts war vorbei oder vergangen. Nach einigen Jahren wollte er wieder zurück in seine Heimatstadt. Ob man in Berlin glücklich werden konnte, fragte er sich. Und er dachte auch, er kenne die Antwort. Er musste hier wieder weg.

Wie für ihren Vater war auch für Anna das Kapitel Berlin eigentlich abgeschlossen. Als Kind wäre sie gerne in ihrer Geburtsstadt geblieben. Aber die Eltern hatten sich anders entschieden. Bei der Bewerbung für einen Studienplatz schied Berlin daher für sie von vornherein aus. Es wäre ihr wie eine Rückkehr in eine Lebensphase vorgekommen, in der sie den Lebensplänen der Erwachsenen unterworfen gewesen war. Sie wollte irgendwo neu anfangen, ihre eigene Wahl treffen. Natürlich wusste sie, dass an der Entscheidung über Studienplätze auch der Zufall beteiligt war, dessen Münze in ihrem Leben oft auf die falsche Seite fiel. Aber sie wollte es trotzdem versuchen.

In den Wochen, in denen sie auf den Brief der Zentralen Vergabestelle für Studienplätze, wartete, gab es Phasen, in denen sie voller Optimismus den Umzug nach Freiburg für fast sicher hielt. Sie freute sich auf Wochenenden im Schwarzwald oder im nahen Frankreich. Aber als der große Umschlag im Briefkasten lag, wusste sie schon, bevor sie ihn geöffnet hatte, dass die geteilte Stadt sie nicht loslassen und auch gegen ihren Willen zurückholen würde. Weil sie mit ihr noch nicht fertig war.

Ihr Studienplatz in Humanmedizin zum Sommersemester 1990 war tatsächlich in West-Berlin. Sie spürte für einen kurzen Moment den Stich der Enttäuschung, aber sie bemerkte auch, dass sich etwas in ihr vorsorglich darauf eingestellt hatte. Geahnt hatte, dass es so kommen könnte. Und dass sie sich gegen die Möglichkeit einer Enttäuschung vorsorglich wappnen müsse. So nannte das ihre Mutter mit ihrer Vorliebe für altmodische Wörter. Anna hatte sich immer auf Enttäuschungen eingestellt, seit die Familie aus Berlin weggezogen war. Damals nämlich hatte sie es nicht kommen sehen.

Vielleicht konnte sie sich auch deshalb noch sehr genau an den heißen Sommertag erinnern, als ihre Eltern mit ihr und ihrem Bruder die Stadt verlassen hatten. Ihre Mutter hatte endlich einen Ruf nach Marburg erhalten. Eine Professur für Literaturwissenschaften, nach ein paar Jahren erfolglosen Vorsingens. So spotteten die Kandidaten über die Bewerbungsrunden an den Universitäten. Ulrike mochte die Stadt, aus der ihr Mann kam. Sie empfand sie als übersichtlich und unprätentiös. Die Eltern waren sich endlich einig. Sie sagten es ihren Kindern erst am Ende des Schuljahres, nachdem sie alles geplant und organisiert hatten. Da war Anna acht.

Eine Woche später stand ein riesiger Möbelwagen vor dem Haus. Und während alles von fremden Männern in den Wagen geladen wurde, verließen sie die Stadt mit ihrem Auto. Annas Mutter blickte vom Beifahrersitz entschlossen wie eine Galionsfigur nach vorne, während Anna vom Rücksitz die kleiner werdende Straße so lange im Blick behielt, bis sie verschwunden war. Hier hatte sie Fahrradfahren gelernt. Mit Brigitte Gummitwist gehüpft. Auf den Bürgersteig mit Kreide die Felder für Himmel und Hölle gemalt. Es gelang ihr nicht, die Tränen zu unterdrücken, und so weinte sie während der gesamten Fahrt nach Marburg – anfangs wütend, dann verzweifelt, zuletzt erschöpft. Ihr Bruder saß neben ihr und las Comics. Ihm war der Umzug egal, solange Spiderman mitkam. Sie dagegen empfand den Umzug fast wie eine Entführung und nahm ihn ihren Eltern lange übel. Vor allem, dass sie nichts gesagt und ihre Ahnungslosigkeit ausgenutzt hatten. Sie schämte sich dafür, wie leicht es gewesen war, sie auszutricksen, und nahm sich vor, nie wieder derart arglos und naiv in den Tag hineinzuleben. Später machte Anna ihren Frieden mit der neuen Situation. Sie hatte ein eigenes Zimmer in einem Haus mit Garten. Die Schule gefiel ihr. Aber für die Zukunft war sie auf der Hut.

An Berlin dachte sie danach nur noch wegen der Familienbesuche: Jedes Jahr zu Weihnachten bei den Großeltern. Opas 70. Geburtstag. Die goldene Hochzeit. Omas Beerdigung vor zwei Jahren.

Vor jeder Reise gab es ein Hin und Her darüber, wie die Familie diesmal nach Berlin fahren würde. Mit dem Auto auf der quälend langsamen Transitstrecke? Oder mit dem komisch riechenden Mitropa-Zug über Gießen zum Bahnhof Zoo? Interzonenzug. Mumienexpress. Oder was es sonst noch für Namen dafür gab. Es war ganz offensichtlich kein normaler Zug.

Beinahe alle Seiten in Annas Pass trugen die Spuren der innerdeutschen Reisen. Immer zehn Stempel auf jeder Seite. Wie eine ausgefranste Fahne flatterte der Schriftzug DDR mit einer leichten Rechtsneigung in der Mitte jedes Stempels. Links daneben in statischer Ruhe: Hammer und Zirkel im Ährenkranz. Rechts oben ein kleiner PKW, eine dampfende Lok oder ein gleitendes Flugzeug. Einmal waren sie mit den Großeltern über Warnemünde nach Dänemark gefahren. Ein schwacher grüner Abdruck mit Schiff. Die bunten Stempel erinnerten in ihrer naiv wirkenden Harmlosigkeit an Sammelbilder oder an die Pressbilder in ihrem Poesiealbum.

»Von wegen harmlos«, sagte ihre Mutter zu dem Teil Deutschlands, den sie auf der Transitstrecke durchqueren mussten und den sie mit ihrer Lust zur Provokation weiterhin »die Zone« nannte.

Annas Vater war der Einzige, der am liebsten mit dem Zug fuhr. Man konnte aus dem Fenster sehen, ein wenig schlafen oder andere Menschen kennenlernen. Wie die Patienten, die zum ersten Mal in seine Praxis kamen. Er fragte gerne nach Dingen aus ihrem Leben, und die Menschen hatten schnell Vertrauen zu ihm.

»Wir kennen doch sonst niemanden drüben«, sagte er. Drüben war der Raum hinter der Mauer. Es kam ihnen nicht wie ein wirkliches Land vor, sondern eher wie ein Zustand, auf der anderen Seite des Grenzwalls.

Für Anna waren die Zugfahrten eine Qual. Enge Abteile mit alten Menschen. Und der komische Geruch nach Mitropa. Kaum dass die Koffer verstaut waren und der Zug sich in Bewegung setzte, begann ihr Vater mit einer seiner Standard-Eröffnungen ein Gespräch. Danach folgten seine Lieblingsthemen. Wie er seine Frau kennengelernt hatte. Dass Anna mit vier schon lesen konnte. Dass seine Frau Bücher über deutsche Literatur schrieb und viel intelligenter und gebildeter war als er selbst. Oder die Bergwanderungen im blauen Land um Murnau.

Anna sah während der Gespräche aus dem Fenster, als gehöre sie nicht zur Familie. Manchmal zählte sie die Bäume, an denen der Zug vorbeifuhr. Sie versuchte, dem Gespräch nicht zuzuhören. Ihr Vater sprach für ihr Gefühl viel zu vertraut mit völlig fremden Menschen, die man nach der Zugfahrt nie wiedersehen würde. Und sie empfand die Familie ganz anders als er in seinen Erzählungen. Nicht so fröhlich, eigentlich immer sehr ernst. Und sie kannte sein Erzählmuster und die Lässigkeit, mit der er routiniert heikle Themen umschiffte und zielsicher das Gespräch immer wieder auf dieselbe Bergwanderung brachte: den Aufstieg zum Schachen von der Partnachklamm über den steilen Kälbersteig. So als sei ihm das gerade zufällig eingefallen. Und dass dann die Alpenhütte geschlossen war und sie im Dunkeln den ganzen Weg wieder absteigen mussten.

Sie hatte die Geschichte schon so oft gehört, dass sie manchmal glaubte, dabei gewesen zu sein. Sie hätte sie wie im Blindflug selbst erzählen können. Den größten Teil der Fahrt über sah sie wie eine schlecht gelaunte Sphinx konsequent aus dem Fenster. Genau wie ihre Mutter. Ihr Bruder schlief meist.

Draußen zog eine flache Landschaft am Fenster vorbei. Anna erinnerte sich gut an die Transparente, die sie vom Zugfenster aus gesehen hatte. Auf langen Stoffbahnen, die müde über braunen Feldern hingen, grüßten optimistische Parolen unerwartet die Vorbeifahrenden. Die Themen waren immer dieselben. Die unendliche Zukunft der innerdeutschen Grenze. Eine heitere Aufbruchstimmung, mit der man sich immer hohe Ziele steckte. Man dachte an Wimpel schwingende, fröhlich blaue Pioniere, die den Schutzwall sicherten. Die Zukunft eben von der anderen Seite aus betrachtet. Vorwärts immer.

Wir ziehen alle an einem Tau und streben nach dem Weltniveau. Ihre Mutter hielt die Hand vor die Augen, verzog das Gesicht und schüttelte gequält den Kopf.

Anna hatte die Fotos der Transparente noch. Hastig gemachte, etwas schiefe Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus dem Zugfenster. Bevor die Grenzer mit ihrem Stempel-Bauchladen das Abteil zur Passkontrolle betraten. Man war nie sicher, ob Fotografieren erlaubt war. Mehrere Bilder waren nötig, um eines der langen Transparente aufzunehmen. Die klebte man dann im Fotoalbum über zwei Seiten nebeneinander. Und gegen alle diese Versicherungen war die Mauer seit ein paar Monaten offen. Für die meisten kam das trotz allem unerwartet.

»Endlich«, sagte Annas Mutter.

»Scheiße«, dachte Annas Opa.

Aber das behielt er für sich.

2

Bis sie etwas Eigenes gefunden hatte, konnte Anna bei Opa Ludwig wohnen. Ihre Mutter war beruhigt, dass Anna ohne Zeitdruck eine eigene Wohnung suchen konnte. In der großen Stadt, die beinahe über Nacht um die andere Hälfte gewachsen war. Sie war auch beruhigt, dass ihr Vater Gesellschaft hatte.

Es ist nicht gut, wenn er so viel allein ist, dachte sie. Ich weiß gar nicht, was er den ganzen Tag so macht. Was machen alte Männer, die allein sind?

Auch die Vorstellung, dass ihre Tochter in ihrem alten Zimmer wohnen würde, gefiel ihr. Sie würde im selben Bett schlafen, am selben Schreibtisch sitzen. Vielleicht die gleichen Träume haben oder wenigstens ähnliche Gedanken. Vielleicht würde sie dann wieder mehr lesen. So wie früher. Vielleicht auch Bücher, über die sie miteinander sprechen könnten.

Opa Ludwig hatte Anna vom Bahnhof Zoo abgeholt. Von Weitem hätte sie ihn fast nicht erkannt. Er wirkte in seinem steifen Mantel kleiner, als sie ihn in Erinnerung hatte. Und älter. Seit Omas Beerdigung vor zwei Jahren war Anna nicht mehr in Berlin gewesen. Im Gedränge auf dem Bahnsteig blieb er wie ein Baum im Sturm zwar stehen. Aber sie sah, dass der Baum nun schwankte.

»Ulrikes Zimmer ist noch wie früher«, sagte er, als sie in die Wohnung kamen. Anna bemerkte, dass die Wohnung einen anderen Geruch hatte und seltsam leblos wirkte. Früher war Oma aus der Küche gekommen und hatte sie zur Begrüßung fest an sich gedrückt. Aus der Küche hatte es nach Kuchen geduftet oder nach Milchreis mit Zimt. Jetzt es war so still, dass sie das Ticken der Wanduhr hörte, die in der Küche neben dem Fenster hing.

Anna stellte den Rucksack im ehemaligen Zimmer ihrer Mutter ab. Der Raum fühlte sich für sie an wie eine alte Wolldecke, die man mit Mottenkugeln eingelagert hatte. Ein altmodisch möbliertes Jugendzimmer, das noch genauso war wie früher und dennoch seltsam unpersönlich wirkte. Das Bett war frisch bezogen. Grüngeblümt. Zwei Handtücher lagen auf dem Nachttisch. Ludwig machte Tee und holte Kuchen aus der Küche.

»Jetzt bist du also da«, sagte er gut gelaunt. »Freust du dich denn auf Berlin?«

»Geht so«, sagte Anna. »Ich wollte eigentlich nach Freiburg. Jetzt muss ich erst mal sehen, wie es hier so ist. Ich kenne Berlin ja kaum.«

»Na, das kommt schon. Ich freu mich jedenfalls, dass du hier bist«, sagte er.

Sie zog den Teebeutel aus der Tasse und legte ihn auf den Kuchenteller.

»Aber jetzt ist ja wenigstens die Mauer auf. Da bin ich gespannt. Ich war noch nie in Ost-Berlin.«

»Jetzt sind hier alle verrückt geworden, seit diese verdammte Mauer auf ist. Man traut sich kaum noch raus«, sagte er.

Ludwig sah sie an, aber Anna sagte nichts. Er hatte einen ängstlichen Ausdruck in den Augen, der ihr früher nicht aufgefallen war.

»Menschenmassen. Überall. Also ich bin nicht dafür. Hätte von mir aus so bleiben können, wie es war. Soll man ja nicht sagen, aber mich hat die Mauer nicht gestört. Aber wir werden ja nicht gefragt.«

Seit dem Tod seiner Frau fiel Ludwig alles schwer. Anfangs hielt er diesen neuen Zustand für etwas Vorübergehendes, das sich wieder ändern würde, sobald er darüber hinweg wäre. Aber der neue Zustand blieb.

»Weißt du, ich spür das Alter. Ich hab nicht mehr so viel Kraft. Willenskraft, meine ich.«

Er war immer davon überzeugt gewesen, vor seiner Frau zu sterben. Meist lebten die Frauen länger. Es gab keinen Grund, warum dies bei ihm anders sein sollte. Da er glaubte, diese schwerste aller Fragen für sich beantwortet zu haben, fühlte sich die Gewissheit, nicht an ihrem Grab stehen zu müssen, beruhigend an. Beinahe wie eine Vereinbarung, bei der er das Zugeständnis eines früheren Todes schon gemacht hatte und sich daher auf den anderen Teil des Vertrages verlassen konnte.

»Kann auch anders kommen«, hatte Heinz gesagt, der ihn von allen, die noch lebten, am längsten kannte. Vielleicht auch am besten. Sie waren immerhin beide vor vielen Jahren knapp einer Katastrophe entgangen.

Und es war tatsächlich anders gekommen. Eines Morgens war Edith beim Frühstück still in sich zusammengesackt und hatte mit ihrem für Ludwig völlig unerwarteten Tod seine wichtigste Überzeugung widerlegt.

Bevor er den Schmerz des Verlusts hatte empfinden können, war in ihm vor allem Ungläubigkeit gewesen. Und sogar Verbitterung. Sie hatte die stille Vereinbarung gebrochen, obwohl sie doch gewusst hatte, wie sehr er sie brauchte. Ludwig fragte sich immer wieder, weshalb er ihren Tod nicht hatte kommen sehen. Weshalb Edith nicht mit ihm gesprochen hatte. Denn es war ihm nicht entgangen, wie sie sich immer mehr an den Treppen abgemüht hatte. Schnell außer Puste gewesen war. »Nu lass mir doch«, hatte sie dann nur gesagt. »Weißte doch. Unkraut vergeht nicht.« Nach Ediths Tod hatte sich Ludwig Vorwürfe gemacht, dass er sie nicht stärker gedrängt hatte, sich zu schonen. Aber sie hätte bestimmt nur gesagt, Schonen sei gegen ihre Natur. Sie könne eben nicht aus ihrer Haut.

Vielleicht hatte sie ihn nicht beunruhigen wollen. So hatte er sich ihr Schweigen irgendwann erklärt. Mit etwas Glück hätten sie noch ein paar gute Jahre haben können. Und wenn nicht, so hatte sie sich vielleicht auch selbst beruhigt, dann würde er schon irgendwie durchkommen. Er war immer irgendwie durchgekommen.

Doch jetzt hatte er alles neu lernen müssen. Vor allem, allein zu leben. Obwohl er sich eigentlich sein Leben lang allein gefühlt hatte, gemildert zwar durch Ediths Weitsicht und Nachsicht. Aber doch allein. Warum das so war, das bekam er nicht heraus. Er dachte darüber nach, wenn er nachts nicht schlafen konnte. Vielleicht weil er keine Geschwister gehabt hatte? Vielleicht weil er sich wegen vielem Sorgen machte, das in den schlaflosen Nächten alle Räume seiner Gedanken ausfüllte? Was war er eigentlich für ein Mensch? Er hätte diese Frage nicht beantworten können. Anna war vielleicht ein wenig wie er selbst, dachte er. Aber mutiger.

3

Am nächsten Morgen schlug Ludwig Anna vor, mit ihm einen Spaziergang zum Friedhof zu machen.

»Jetzt ist auch der Stein auf Omas Grab«, sagte er. »Komm doch mit, dann muss ich da nicht allein hin.«

Anna war das letzte Mal bei der Beerdigung ihrer Oma auf dem Friedhof gewesen. Sie hatte seitdem nie das Bedürfnis gehabt, das Grab zu besuchen. Sie konnte an ihre Oma auch woanders denken. Und eigentlich hielt sie Gräber für Platzverschwendung.

»Und hier verändert sich auch alles«, sagte Opa, als sie um die nächste Ecke liefen. »Manchmal hab ich überhaupt keine Lust mehr. Man erkennt die Stadt nicht wieder. Im Eisenwarenladen ist jetzt ein türkischer Kramladen mit riesigen Gemüsekisten davor.«

Anna bemerkte, dass Opa viel langsamer ging als früher und dass sein Gang nun ein wackliges Kippen war. Wahrscheinlich die Arthrose in den Knien. Einen Stock wollte er nicht benutzen. Als Kind hatte sie mit ihm kaum Schritt halten können, wenn sie gemeinsam zum Bäcker gegangen waren. Jetzt achtete sie darauf, etwas langsamer zu gehen, damit er mitkam. Sie hörte das Schnaufen neben sich.

Die Gegend um Opas Wohnung schien den Krieg unbeschadet überstanden zu haben. Jedenfalls die Gebäude. Die Gründerzeitfassaden trugen Stuck oder gesprengte Giebel, Säulen und andere Verzierungen.

Bei der Friedhofsgärtnerei kauften sie zwei einzelne Rosen mit Schleierkraut und liefen dann durch das Hauptportal über die Mittelachse, vorbei am Urnenhain, bis Feld IV. Eine Strecke, die er auch an schlechten Tagen gerade noch bewältigen konnte. In den vorderen Bereichen war nichts frei gewesen, als Edith plötzlich gestorben war.

Auf dem Weg standen Pfützen, die an den Rändern von einer brüchigen Eisschicht eingefasst waren. Man sah die Reifenspuren der Fahrzeuge der Friedhofsgärtnerei. Der Kies knirschte unter ihren Schritten, und ihre Atemwolken standen in der Luft, bevor sie sanft zerfielen.

»Hab ich mir anders vorgestellt«, sagte Opa. »Manchmal beneide ich deine Oma fast. Die hat’s hinter sich.«

Sie bogen nach links in das Gräberfeld ab. Eingerahmt von niedrigen Buchsbaumhecken lagen Grabstätten mit kniehohen Granitsteinen und Beschriftungen überwiegend aus den letzten zehn Jahren.

Dann standen sie vor Omas Grab: Edith Beermann, 1918– 1988. Auf den Messingbuchstaben waren einige Schneeflocken festgefroren. Unterhalb von Ediths Daten hatte Ludwig bereits seinen eigenen Namen und das Geburtsjahr anbringen lassen. 1916. Da war auch sein Vater gefallen, irgendwo in Frankreich.

»Ich finde, das machen sie immer ganz schön«, sagte er und zeigte auf die Efeudecke, in deren Mitte eine Schale mit Erikapflanzen stand. »Ist gar nicht so teuer, und ich kann’s ja nicht mehr. Ich hab meinen Namen schon mal auf den Stein machen lassen. Damit Ulrike keine Arbeit damit hat, wenn’s mal so weit ist.«

Sie legten die Rosen vor die Pflanzschale. Anna dachte an die Beerdigung vor zwei Jahren, die kleine Gruppe von Menschen, die in der Sommerhitze am offenen Grab gestanden hatte. Ihre zweite Beerdigung – nach der von Opa Franz.

»Hier gibt es auch noch ein Feld mit alten Gräbern«, sagte Opa. »Die Familie von Heinz liegt da. Die sind Berliner. Obwohl, seine Mutter war aus Schlesien. Naja, die meisten sind von irgendwoher nach Berlin gekommen.«

»Bist du eigentlich auch aus Berlin?«, fragte Anna, obwohl sie wusste, dass sie das wissen müsste. Aber sie konnte sich auch nie an Opas Geburtstag erinnern.

»Nein, ich bin ja aus Neubrandenburg, aus dem Norden«, sagte er mit leicht plattdeutschem Singsang. »Die Stadt mit den vier Toren. Ist aber eine lange Geschichte.«

Sie standen eine Weile an Ediths Grab. Tauben gurrten oben in den Bäumen. In der Nähe harkte jemand. Man hörte das Kratzen des Rechens, unterbrochen von Pausen.

Opa zeigte mit seinem ausgestreckten Arm irgendwo in die Weite des Friedhofs und sagte dann:

»Da hinten bei den alten Gräbern, hat mir Heinz erzählt, da soll das Grab von Heydrich sein. Hattet ihr doch in der Schule, oder? Heydrich.«

»Der Heydrich?« fragte Anna. »Der ist hier einfach so beerdigt?«

»Natürlich ohne Stein. Das Grab kennen nur ganz wenige.«

»Ich dachte, die Asche der Mörder ist verstreut worden.«

»Heydrich ist ja schon vor ’45 umgekommen und ganz normal beerdigt worden. Warum auch nicht?«, sagte Opa. »Den haben sie erst auf dem Invalidenfriedhof beerdigt. Und dann lag der Friedhof im Osten. Direkt im Grenzstreifen hinter der Mauer. Da ist er wohl hierhin umgebettet worden. Hat mir Heinz erzählt. Die anderen sind noch da. Auch die Flieger, Richthofen, Ernst Udet. Musst du mal hingehen.«

»Und du kennst Leute, die wissen, wo die liegen?«

»Die Flieger haben alle einen Stein auf dem Grab. Das sind normale Gräber. Nur bei ein paar anderen haben sie den Stein weggemacht, damit sie nicht geschändet werden.«

»Geschändet? Wie kann man denn ein Grab von Massenmördern überhaupt schänden? Ich glaube, sie wollen eher verhindern, dass sich da Neonazis treffen.«

»Vielleicht auch das. Ist auch egal.«

Opa wedelte wieder mit einer Hand in Richtung der alten Gräber.

»Da hinten jedenfalls soll Heydrich liegen. Das wollte mir Heinz mal zeigen.«

Anna wurde es kühl. Sie wusste nicht, ob es ein Schaudern wegen Heydrichs Grab war oder ob es an der Kälte des parkähnlichen Friedhofs lag. Vielleicht schauderte sie vor allem, dass Opa Leute kannte, die wussten, wo solche Gräber lagen.

»Auf anderen Friedhöfen liegen auch noch berühmte Leute aus der Zeit. Horst Wessel zum Beispiel auf dem Nikolaifriedhof. Hat aber auch keinen Stein mehr. Haben sie nach dem Krieg weggemacht.«

»Ich finde, sie sollten auch das Grab wegmachen. Nicht nur den Stein.«

»Also, da bin ich nicht deiner Meinung. Jeder verdient ein anständiges Grab«, sagte Ludwig.

»Komm, wir gehen mal. Mir ist schon ganz kalt«, sagte Anna und schüttelte sich. »Kenne ich Heinz?«

»Er und Emma waren bei Omas Geburtstag. Kannst dich vielleicht nicht erinnern.«

»Ist das ein Freund von früher?«

»Ja, genau. Wir kennen uns schon lange. Jetzt wird’s mir aber auch richtig kalt.«

Zuhause wärmten sie sich an einer Tasse Tee, und Opa legte sich hin. Eine Runde, wie er sagte. Anna ging ins Zimmer ihrer Mutter, packte ihre Sachen aus und legte die Kamera für den nächsten Tag bereit. Sie wollte Fotos in Ost-Berlin machen. Schwarz-weiß, wie immer.

Sie dachte über das Gespräch auf dem Friedhof nach. Die Geschichte war so unglaublich, dass sie wahrscheinlich eine Erfindung war. Heydrichs Grab. Es reizte sie herauszufinden, ob es wirklich stimmte.

Anna stellte sich vor, wie alte Männer um das Grab standen und ihre Treueschwüre erneuerten. Die Orden unter den Mänteln versteckt. Danach gingen sie irgendwo in ein Hinterzimmer, das einer von ihnen gemietet hatte, wo man die Orden offen trug und viel trank. Vielleicht sangen sie die alten Lieder, dachten an die Kameraden. Sowas eben.

Das würde doch keiner aus meiner Familie machen, dachte sie.

Aber konnte sie sich da so sicher sein?

4

Bis zum Beginn des Sommersemesters war es noch knapp eine Woche. Anna wollte die freie Zeit nutzen, um die Stadt zu erkunden, die sie als Kind verlassen hatte und die sich nun völlig verändern würde. Sie wollte die Mauer sehen, bevor die Mauerspechte den ganzen mit Graffiti überzogenen Grenzwall in kleine Stücke gehackt hätten. Sie wollte das Unfertige und Provisorische sehen, bevor die Goldgräber und die Glücksritter kämen. Jetzt, hatte ihr Vater gesagt, jetzt würde alles anders.

»Ich beneide dich fast«, sagte er. »Das war eine schöne Zeit in Berlin. Außer die Winter natürlich. Die stinkende Braunkohle aus dem Osten. Und meine erste kleine Wohnung im Wedding. Zweiter Hinterhof.«

Jetzt aber konnte man den Aufbruch in der Stadt sehen, so klar wie vielleicht niemals wieder. Beobachten, wie sich Menschen in einem großen Umbruch verhielten. Diejenigen, die als erste die Chancen sahen. Und die anderen, die sich wie benommen auf die neue Lage einstellen mussten. Die staunten, wie schnell sich alles veränderte und alles Gewohnte verschwand. Als Kind hatte Anna gedacht, alle Städte lägen innerhalb einer Mauer.

Nach dem Frühstück machte sich Anna auf den Weg in den Ostteil der Stadt. Offiziell war dies weiterhin die Hauptstadt der DDR, aber die Grenze löste sich auf.

Ludwig rief ihr nach, sie solle in der Ostzone nicht verloren gehen. Man wusste bei ihm nie, ob er nur aus Gewohnheit provozierte oder ob es ihm damit ernst war.

Anna ging zur S-Bahn und kaufte sich am Schalter mehrere Einzelfahrscheine zu DM 2,70. Sie stieg die steilen Treppen zum Bahnsteig hoch, wo es zwei grau lackierte Sitzbänke gab und eine große Tafel mit dem Namen der Station – in Tannenberg-Fraktur.

Über den ungeschützten Bahnsteig fegte ein kalter Wind. Der einfahrende Zug wehte ihren Mantelkragen hoch, und der Zugabfertiger, den es auf jedem Bahnsteig noch gab, hustete etwas Unverständliches in sein Mikrofon. Die Wagentüren schlossen sich mit einem Ruck. Anna sah sich kurz um, bevor sie sich auf eine der Holzbänke setzte. Eine Frau am Fenster las in einem dicken Buch. Eine Gewohnheit der Großstädter, die viel Zeit in den Bahnen verbrachten. Man konnte nicht dauernd aus dem Fenster sehen, brauchte Beschäftigung. Manche strickten, andere lasen. Gespräche hörte man selten. Vor allem in der S-Bahn hatte man zwischen den Stationen viel Zeit. Auf der schnurgeraden Strecke durch den Grunewald zum Beispiel fuhr die S-Bahn zwölf Minuten ohne Halt. Rechts und links nur Bäume. Genug Zeit für den S-Bahnmörder, der während des Krieges in den verdunkelten Waggons auf dieser Strecke seine Opfer gefunden hatte, wie Opa ihr erzählt hatte. Sie solle besser nicht im Dunkeln fahren als junge Frau. Das sei hier nicht Marburg, hatte er erklärt.

»Und außerdem: Ein West-Berliner fährt nicht mit der S-Bahn. Die gehört der DDR. Und die wollen nur unser Geld.« Dass die DDR die S-Bahn schon vor Jahren dem West-Berliner Senat verkauft hatte, war an ihm anscheinend vorbeigegangen.

Der Bahnhof Friedrichstraße war überfüllt. Normalzustand seit der Maueröffnung. Anna stieg aus und entfernte sich rasch von der Bahnsteigkante. Das Geschiebe machte ihr Angst, und sie war froh, als sie das Bahnhofsgebäude verlassen konnte. Unter der S-Bahnbrücke roch es nach Zweitakter-Gemisch und nach dem Reinigungsmittel, das sie von den Zugfahrten mit ihren Eltern kannte. Sie hatte es damals Mitropa genannt. Das komische Wort, das auf den Waggons gestanden hatte.

Gerüche hatte sie schon immer intensiver wahrgenommen als andere Menschen. Es war ihr zunächst nicht aufgefallen. Aber die Welt um sie herum erfasste sie vor allem so. Sie erinnerte sich an den fast erstickenden Atem von schwarzem Schlick bei Ebbe am Meer. Oder an den schwachen Geruch nach der zarten Sauberkeit eines Radiergummis. Oder an die Mischung aus staubigen Brausestangen, Lakritzschnecken und Amerikanern in der Bäckerei Lehmann, wo der Duft wie eine Ouvertüre einsetzte, sobald sie die Glastür öffnete. Seit ihr bewusst war, wie empfindsam sie auf Gerüche reagierte, spürte sie dem ersten Eindruck gezielt nach und versuchte, den Geruch zu verstehen.

Es fiel ihr auf, wie unterschiedlich Länder und auch Städte rochen. Und wonach. Nach nasser Pappe, Kaffee oder Diesel. Manchmal auch etwas modrig. Oder nach frischem Weißbrot. Es gab Orte, die nach Sommerferien rochen, oder nach Fabrik. Paris zum Beispiel roch nach Bahnhof – eine Mischung aus Milchkaffee, Diesel, frischem Brot und Eisen. Der Morgen im Gare de l’Est roch so, wenn man übermüdet mit dem Nachtzug ankam. In den Metrostationen stand ein Geruch von heiß gelaufenen Scheibenbremsen und Chlorreiniger. Florenz dagegen besaß einen warmen Geruch nach Sonne und Espresso, Pizza und den Abgasen alter Linienbusse. Der Geruch am Bahnhof Friedrichstraße hatte etwas Maschinenhaftes. Es roch nach Schrauben, Schmierfett, Braunkohle und altem Brot. Nach Schweiß und Armut. Manchmal versuchte sie sich vorzustellen, wonach Indien riechen würde oder Marrakesch.

Für heute hatte sie noch keinen genauen Plan und wollte sich einfach treiben lassen auf der Suche nach guten Fotomotiven. Sie folgte der Friedrichstraße nach Süden, überquerte die Straße Unter den Linden und ging zum großen Säulenbau der Staatsoper. Auf dem Mittelstreifen gegenüber der Universität überragte das dunkle Reiterstandbild Friedrichs des Großen die wenigen Besucher. Anna hatte zwei SchwarzWeiß-Filme mitgenommen und nur das 24er-Objektiv.

Auf beiden Seiten der Linden gab es viele historische Gebäude. Anna machte ein paar Aufnahmen vom Brandenburger Tor, hinter dem man auch von Weitem noch die Reste der Mauer sehen konnte. Sie fotografierte die Spiegelung des Doms im Palast der Republik. Von der Puppenbrücke aus fotografierte sie die kupferfarbene Oberfläche, in die der Palast wie eingewickelt lag. Ein metallisches Ungeheuer, das vor dem Außenministerium der DDR ruhte, das wiederum im Volksmund nur der Kühlschrank hieß. Und nicht nur, weil es wie ein Kühlschrank aussah. So war die Stadt. Jedes Gebäude bekam hier den Namen, der ihm zustand.

Anna trank einen Schluck Tee aus ihrer Thermoskanne und sah kilometerweit in Richtung Westen. Sie mochte die Weite. Nirgendwo in Marburg gab es einen solchen Blick. Auch das Schwanken aller Sicherheiten in diesem Jahrhundertmoment nach der Maueröffnung gefiel ihr.

Mit dem Wind im Rücken schritt sie die Linden entlang bis zum Brandenburger Tor. Sie hörte das Hämmern der Mauerspechte, das sich mit dem Stimmengewirr von Hunderten von Menschen mischte. Der Bass gleichmäßiger, schwerer Hammerschläge. Darüber schnellere, hellere Klänge von leichterem Werkzeug. Jeder schien seine eigene Trophäe aus dem verhassten Bollwerk zu schlagen. Menschen halfen sich gegenseitig auf die Mauer und spazierten ein paar Minuten auf dem schwindenden Grenzwall herum. Andere zwängten sich durch das freigelegte Skelett des Betonwalls oder liefen ordentlich in einer langen Schlange durch provisorische Kontrollposten, an denen die Ausweise nur noch beiläufig kontrolliert wurden. Es gab auch keinen Zwangsumtausch mehr.

Als sie nur noch fünf Bilder auf dem zweiten Film hatte, ging Anna zurück. Sie würde wiederkommen. Es war das erste Mal, dass sie der Mauer so nahe war. Jetzt, wo sie zerlegt wurde. Vom Brandenburger Tor ging sie zurück über die Linden, dann über den Gendarmenmarkt zum Anhalter Bahnhof.

Die Ruine des Bahnhofsportals überragte die menschenleere Stresemannstraße. Anna stellte sich in den Schutz der Waschbetonfassade eines Supermarkts und machte ein paar Aufnahmen vom zerstörten Bahnhof, von den Türhöhlen, durch die jetzt Birken wuchsen. Ohne den Hinweis im Kreuzberger Wanderbuch wäre sie an dieser Stelle achtlos vorbeigelaufen. An einem der wichtigsten Bahnhöfe von Groß-Berlin. Man konnte sich nicht mehr vorstellen, dass hier vor dem Krieg täglich über hundert Züge abgefahren waren. Ins Alpenland und an die Riviera. In die Sommerfrische. Mit Reisenden in hellen Anzügen, denen Dienstmänner die großen Koffer mit Sackkarren bis an ihr Abteil rollten.

Junge Frauen waren hier angekommen, die in der schnell wachsenden Großstadt Arbeit suchten. Als Dienstmädchen, bei Tietz oder in einem der vielen Läden der Leipziger Straße. Dort, wo vielleicht schon die Schwester arbeitete, die in ihren Briefen das Leben in Berlin beschrieben und doch auch vieles weggelassen hatte, was jede junge Frau selbst herausfinden musste. Auf dem Bahnhofsvorplatz hatten tausend Taxis gestanden und auf Kundschaft gewartet. Es hatten sich die Wege der Herren und der Diener gekreuzt, von Eckenstehern und Zeitungsjungen. Jetzt wuchs Unkraut zwischen den Gehwegplatten vor der Ruine, und der Wind fegte die gesichtslose Straße entlang.

Am Halleschen Tor aß Anna einen Döner mit Knoblauchsoße und betrachtete den breiten Kassettenbau der Amerika-Gedenkbibliothek. Wie ein Sperr-Riegel lag die AGB auf der Südseite des Areals. Im Wanderbuch las Anna, dass dort in den letzten Kriegstagen Barrikaden errichtet worden waren, um die vorrückende Rote Armee aufzuhalten. In dem kleinen Container vor der AGB beantragte man Visa für Tagesausflüge in die DDR. Wahrscheinlich roch es dort auch nach Mitropa, dachte sie. Überall Geschichte. Vielleicht war die Stadt doch nicht so schlecht.

Anna nahm die U-Bahn Linie 1 zurück, die hier dumpfmetallisch über eine Hochbahntrasse polterte. Es war erst einmal genug für heute. Der eigentlich erst für den nächsten Tag angesagte Schnee wehte bereits jetzt in kleinen Flocken über die orangefarbene U-Bahn, die wie eine Raupe quietschend Richtung Westen über die Metallstelzen kroch. »Stadt des ewigen Winters«, würde ihr Vater jetzt sagen.

5

Fernab vom Stadtzentrum war es um Ludwigs Wohnung ruhig und fast schon unbelebt. Eine reine Wohngegend, in der historische Straßenlaternen schon am Nachmittag die Gründerzeitfassaden mit den buchsbaumgerahmten Vorgärten beleuchteten. Ein hellbrauner Sisalläufer führte zu seiner Wohnung in der dritten Etage, die Ludwig nach Ediths Tod allein bewohnte. Erst mal, wie er sagte.

In der Wohnung war es still.

Auf dem Küchentisch lag ein Zettel, auf dem Ludwig eine Nachricht hinterlassen hatte: »Bin kurz einkaufen, bringe Kuchen mit, Opa«. Anna hängte ihren Mantel an die Garderobe und ging ins Wohnzimmer, wo der Kachelofen glühte. Opa war wohl noch nicht lange weg. Sie stellte sich vor das Bücherregal und studierte die Bibliothek ihrer Großeltern. Es gab viel mehr Bücher, als sie gedacht hatte.

»Die lesen kaum«, hatte ihre Mutter gesagt.

Die Bücher schienen so zu stehen, als hätte man sie nach dem Lesen einfach irgendwo eingeräumt. Da, wo noch Platz war. Manche Bücher waren vielleicht nie gelesen worden, so wie man auch Gewürze in der Küche hatte, die man nie benutzte. Man hatte sie eben. In Augenhöhe fand sie Bücher über das historische Berlin, Biografien und Fotobände. Einige standen auf dem Kopf.