18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Bisher unbeachtete Akten in den Vatikanischen Archiven lassen erstmals detailliert erkennen, wie Luther von Rom aus wahrgenommen wurde. Volker Reinhardt zeigt in seinem bahnbrechenden Buch, wie sich daraus ein ganz neues Bild der Reformation ergibt, deren tiefere, bis heute nachwirkende Ursachen in Hass und Unverständnis zwischen "kultivierten Italienern" und "barbarischen Deutschen" liegen. Luther hegte einen flammenden Hass auf "des Teufels Sau, den Bapst". Die römischen Theologen wiederum verstanden nicht, was der grobschlächtige, unendlich eitle Mönch anderes wollte, als das Papsttum zu zerstören. Und fromme Fürsten in Deutschland hatten ihre eigenen Gründe, den wortgewaltigen Hassprediger zu unterstützen. So war der Weg zur Kirchenspaltung früh vorgezeichnet ganz unabhängig von den theologischen Disputen, die schon damals kaum jemand verstand. Volker Reinhardt zeigt anhand bisher vernachlässigter römischer Quellen über Luther, dass die wahren Gründe für die Glaubensspaltung jenseits der Glaubensfragen liegen. Er rekonstruiert erstmals die großen, von Protestanten mythisch verklärten Begegnungen zwischen Luther und dem Papsttum aus römischer Sicht, zeigt, warum die Päpste das Geschrei im fernen Deutschland oft nicht ernst nahmen, und zeichnet ein erstaunlich neues Bild von dem Kampf der Mentalitäten und Interessen, der die Welt verändert hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

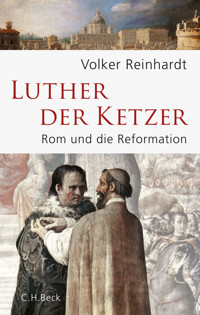

Volker Reinhardt

Luther, der Ketzer

Rom und die Reformation

Verlag C.H.Beck

Zum Buch

Bisher unbeachtete Akten in den Vatikanischen Archiven lassen erstmals detailliert erkennen, wie Luther von Rom aus wahrgenommen wurde. Volker Reinhardt zeigt in seinem bahnbrechenden Buch, dass die tieferen, bis heute nachwirkenden Ursachen der Reformation nicht in theologischen Differenzen liegen, sondern in Hass und Unverständnis zwischen „kultivierten Italienern“ und „barbarischen Deutschen“.

Luther hegte einen flammenden Hass auf „des Teufels Sau, den Bapst“. Die römischen Theologen wiederum verstanden nicht, was der grobschlächtige, unendlich eitle Mönch anderes wollte, als das Papsttum zu zerstören. Und fromme Fürsten in Deutschland hatten ihre eigenen Gründe, den wortgewaltigen Hassprediger zu unterstützen. So war der Weg zur Kirchenspaltung früh vorgezeichnet – ganz unabhängig von den theologischen Disputen, die schon damals kaum jemand verstand. Volker Reinhardt zeigt anhand bisher vernachlässigter römischer Quellen über Luther, dass die wahren Gründe für die Glaubensspaltung jenseits der Glaubensfragen liegen. Er rekonstruiert erstmals die großen, von Protestanten mythisch verklärten Begegnungen zwischen Luther und dem Papsttum aus römischer Sicht, zeigt, warum die Päpste das Geschrei im fernen Deutschland oft nicht ernst nahmen, und zeichnet ein erstaunlich neues Bild von dem Kampf der Mentalitäten und Interessen, der die Welt verändert hat.

Über den Autor

Volker Reinhardt, Professor für Geschichte der Neuzeit an der Universität Fribourg, gehört weltweit zu den besten Kennern des Renaissance-Papsttums. Bei C.H.Beck erschienen von ihm u.a. die erfolreichen Biographien „Alexander VI. Borgia“ (22011), „Pius II. Piccolomini“ (2013) sowie „Machiavelli oder Die Kunst der Macht“ (Paperback 2014), für die er mit dem Golo-Mann-Preis für Geschichtsschreibung ausgezeichnet wurde.

Inhalt

EinleitungRom und die Reformation

1. Luther, der Mönch (1483–1517)

Mythen und Kindheitsmuster

Bildungsweg und Klosterleben

Rom und das Renaissancepapsttum

Vernetzung und Heilsangst

Luthers Papst: Leo X.

Machtpolitik und Nepotismus

Das Problem der Kirchenreform

Das Problem Deutschland

2. Luther, der Kritiker (1517–1520)

Der Streit um den Ablass

Luthers 95 Thesen

Der Beginn der Kontroverse und Luthers Brief an Leo X.

Der Schlagabtausch mit Prierias

Der Beginn des römischen Prozesses

Das Verhör von Augsburg

Das lange Intermezzo von 1519

Die Leipziger Disputation

Die Bannandrohungsbulle

Das Bild des Ketzers

Der Reformator und die neue Kirche

Luthers Gegenspieler

Sodom und Gomorrha: die Absage an Leo X.

3. Luther, der Barbar (1521–1523)

Die Bannbulle und ihre Folgen

Aleandro, die Deutschen und andere Feinde

Das Tauziehen um den Wormser Reichstag

Luther auf dem Weg nach Worms: die Fakten

Luther in Worms: Aleandros Sicht

Luthers Auftritt in Worms: Luthers Sicht

Das Wormser Edikt und die Folgen

Machtwechsel in Rom

Bibelübersetzung und Neuordnung der Kirche

Das Schuldbekenntnis

4. Luther, der Vergessene (1523–1534)

Clemens VII. und die causa Lutheri

Römische Hochrisikopolitik

Bauernkrieg und Familiengründung

Römische Illusionen und Positionen

Katastrophe und Stillstand

Die Annäherung von Kaiser und Papst

Der Reichstag von Augsburg 1530

Polemische Nachbereitung: Luther und das Papsttum 1530

Widerstand als Christenpflicht

Die lange Agonie

Auf verlorenem Posten

5. Luther, der Ketzer (1534–1546)

Weichenstellungen im Reich und in Rom

Luther und die neue Kirchenordnung

Vergerios Begegnung mit Luther

Luthers Begegnung mit Vergerio

Luthers Monologe zum Papsttum

Diplomatie und Kirchenreform

Gasparo Contarini und die spirituali

Das Religionsgespräch von Regensburg 1541

Im Vorfeld des Konzils

Luthers letzter Kampf

EpilogClash of Cultures

Anhang

Zeittafel

Anmerkungen

Literatur

Bildnachweis

Personenregister

Einleitung

Rom und die Reformation

Die Kontrahenten haben sich nie gesehen. Als Martin Luther im Auftrag seines Ordens, der Augustiner-Eremiten, Anfang 1511 in Rom eintraf, war der Papst nicht in seiner Hauptstadt. Julius II. kommandierte eigene Truppen im Kampf gegen aufständische Stadtherren des Kirchenstaats und verfolgte zugleich seine Pläne zur Vertreibung der Franzosen aus Italien weiter. Jahrzehnte später sollte ihm der Reformator Luther dieses blutige Metier in seinen Tischreden vorhalten: Dieser Papst feierte Ostern mit einem Schlachtengemetzel bei Ravenna, das Tausende von Christen das Leben kostete. So beging der römische Antichrist die Auferstehung des Herrn!

Zugleich kommt hinter dieser Polemik eine tiefe persönliche Enttäuschung zum Vorschein: Luther war zwar in Rom und konnte aus eigener Erfahrung berichten, wie gräulich es in diesem neuen Babylon am Tiber zuging, aber von Angesicht zu Angesicht hatte er den Papst, den perfiden Nachäffer Christi, leider nicht in Augenschein nehmen können. Noch Jahrzehnte nach seiner Romreise war Luthers Auseinandersetzung mit Rom von dieser Abwesenheit gezeichnet. Die hasserfüllten Monologe, die er in der häuslichen Tafelrunde zu Wittenberg über den Papst hielt, verlangten nach einer Gegenrede, um sich weiter entfalten und steigern zu können. Doch die römische Seite war nicht vertreten und fand im Hause des Reformators natürlich auch keinen Verteidiger. So wurden Luthers Unterhaltungen mit den Seinen über weite Strecken zu verhinderten Zwiegesprächen mit dem altbösen Feind: dem «Bapst» zu Rom, ob er nun Leo X., Clemens VII. oder Paul III. hieß.

Namen und Personen – so Luther in diesen immergleichen Tiraden – tun ohnehin nichts zur Sache. Während sich Johann Hus, dieser heilige Mann aus Prag, mit dem die Morgenröte des Evangeliums vor mehr als hundert Jahren anhob, in seiner Kritik auf das Leben der Päpste eingeschossen hatte, konzentrierten sich die Wittenberger auf die Lehre und meinten, damit den göttlichen Auftrag zu vollenden, dem Antichristen die Maske von der Fratze zu reißen und seinem Wüten hienieden entgegenzutreten. Diese Unterscheidung zwischen Leben und Lehre der Päpste hielt Luther jedoch nicht ein – im Gegenteil: Als Tischredner wie als Pamphletschreiber wurde er nicht müde, die schauerlichsten Geschichten vom Leben der zeitgenössischen Päpste zu erzählen: von Alexander VI., der Inzest mit seiner Tochter Lucrezia getrieben hatte, von Leo X., der auf dem V. Laterankonzil den Kardinälen fünf Lustknaben auf einmal zugestanden hatte – und so weiter. Der Papstlegendenbildung waren in der Wittenberger Tafelrunde keine Grenzen gezogen. Daraus entwickelte sich eine negative Vorstellungswelt, die sich in der protestantischen Kirchengeschichtsschreibung als prägend erwies, auch wenn die meisten Historiker im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts nach und nach von allzu krassen Erfindungen und wüsten Beschimpfungen abrückten.

Die Gegenseite blieb dem Reformator und seinem Anhang in dieser Hinsicht nichts schuldig. Für Rom und das Papsttum war Luther der hässliche Deutsche schlechthin: trunksüchtig, jähzornig, ungebildet, von Hochmut gebläht, ein Liebhaber der Fäkalsprache, der sich durch seine irrsinnigen Angriffe gegen die segensreiche Führung der Kirche durch die Päpste bei den Mächtigen Deutschlands lieb Kind machen und so Ruhm und Reichtum ergattern wollte. Auch diese Feindbilder haben sich, bei aller oberflächlichen Abschwächung im Zeichen von «Ökumene», bis heute als sehr lebenskräftig erwiesen.

Da keine Seite von der Überzeugung abrückte, die Gegenseite sei des Teufels und müsse vernichtet werden, lief der Schlagabtausch zwischen Wittenberg und Rom beziehungsweise Rom und Wittenberg ab dem 31. Oktober 1517 wie ein Film ab, bei dem die Rollen unveränderlich festgelegt waren. Bezeichnenderweise rühmte sich Luthers erster literarischer Gegner, der aus Piemont gebürtige Dominikaner Silvestro Mazzolini, der nach seinem Geburtsort «Prierias» genannt wurde, seine erste Antwort gegen den deutschen Augustiner-Eremiten in nur drei Tagen verfasst zu haben. Dabei fiel seine Lektüre von Luthers 95 Thesen so oberflächlich aus, dass er diese in seinem Widerlegungsversuch fälschlich «Schlussfolgerungen» (conclusiones) nannte, was wiederum darauf schließen lässt, dass er die darin vorgebrachten Argumente wie den Text als ganzen kaum einer ernsthaften Diskussion für würdig hielt. Auch Luther war sehr früh davon überzeugt, dass die Mehrzahl der gegnerischen Schriften keiner Widerlegung mehr wert war.

Luther, der Barbar: Die Karikatur von Hans Weidlitz aus dem späten 16. Jahrhundert vereinigt zahlreiche Klischees der katholischen Polemik: Luther, der Säufer mit dem Bierfass und einem Blähbauch wie ein Weinsack, Luther, der Wüstling mit der von ihm verführten Ex-Nonne und seinen illegitimen Sprösslingen, Luther, der Ketzer mit den Köpfen seiner Mitstreiter und Nachfolger, darunter Zwingli und Calvin

So ist vom Beginn der Auseinandersetzung im Herbst 1517 an auf beiden Seiten nicht der geringste Versuch zu erkennen, eine Verständigung herbeizuführen oder gar Kompromisse einzugehen. Mehr noch: Nicht einmal über die Grundlagen, auf denen diese Debatte zu führen wäre, kann man sich verständigen; was für Rom Beweiskraft hat, ist für Wittenberg null und nichtig – und umgekehrt. So wird die Auseinandersetzung von Anfang nicht zum Gedankenaustausch, sondern zum reinen Schlagabtausch. Warum?

Wer sich in gängigen Luther-Biographien und Standarddarstellungen der Reformation informieren möchte, stößt stets auf dieselben Antworten: Rom verschließt sich, versteht nicht, blockiert, diktiert, taktiert, droht und verliert.

In der protestantisch dominierten Reformationsforschung reduziert sich die römische Gegenseite auf einen hochgradig schematisierten Hintergrund: viel humanistische Gelehrsamkeit, viel große Kunst (Stichwort: Sixtinische Kapelle), viel höfische Lebensart, verbunden mit krasser Verweltlichung, lockerer Umgang mit moralischen Regeln, eine durch und durch politisierte Auffassung vom Papstamt und dazu eine christusferne, zur merkantilen Aufrechnung guter Werke abgesunkene Theologie, die sich in scholastischen Spitzfindigkeiten erschöpft. Das sind die Stereotypen des vorherrschenden Rom-Bildes, in dem die ungleich heftigere Kritik eines Ulrich von Hutten und Luthers selbst am Papsttum als Hort aller Laster in abgemilderter Form bis heute weiterlebt.

In dieser Perspektive schrumpft die theologische Auseinandersetzung römischer Autoren mit Luthers Ideen zu einem reflexartigen Nachschreiben längst ausgehöhlter Leerformeln und Worthülsen. Den elementaren «Durchbruch» zur frohen Botschaft von der Sündenvergebung durch Christus und der Gerechtsprechung des Menschen durch den Glauben allein, wie er Luther mit seiner Lehre gelang, hat die römische Seite – so die mehr oder weniger explizite Schlussfolgerung – im Hochgefühl ihrer umfassenden Herrschaftsansprüche und ihres Kulturglanzes mit ihrer selbstgerechten Blindheit verkannt. Ihr bleibt bei dieser Darstellung der Reformation, die der Selbstinszenierung Luthers sehr nahe kommt, nur die undankbare Rolle des arroganten Möchtegern-Lehrmeisters, der von der Geschichte zum Lernen verdammt wird, doch lange Zeit jede Einsicht verweigert und erst durch die vom Konzil zu Trient ab 1545 organisierte «Gegenreformation» – so der polemische Begriff der protestantischen Reformationsgeschichtsschreibung vom 18. bis 20. (und manchmal auch des 21.) Jahrhunderts – zum Gegenangriff übergeht. Die Untauglichkeit dieses Deutungsmusters ist seit langem erwiesen, trotzdem bleibt es bis heute maßgeblich.

Wie grotesk die theologische und kulturelle Position Roms in dieser Jahrtausend-Debatte unter diesem Blickwinkel schrumpft, zeigt sich allein schon daran, dass in repräsentativen Gesamtdarstellungen neuesten Datums Luthers erster literarischer Gegner Prierias nicht einmal erwähnt wird und sein lebenslanger Hauptkontrahent, der Humanist und spätere Kardinal Girolamo Aleandro, allenfalls als intriganter Fädenzieher der kurialen Politik, nicht aber als selbständiger Beobachter und Kommentator des Geschehens auftritt. In dieser alles beherrschenden Sichtweise stehen Luther und Wittenberg für den Aufbruch zurück zu den wahren Wurzeln des Christentums, Rom und das Papsttum hingegen für verstockte, korrupte und letztlich aussichtslose Beharrung auf einer kirchlichen und politischen Machtposition, die nur als Ergebnis einer aus perfidem Eigeninteresse herbeigeführten Fehlentwicklung zu verstehen ist.

Wer Luther und die Reformation so betrachtet, verfälscht und verzeichnet das komplexe Geschehen fatal. Die Einseitigkeit der Wahrnehmung tritt umso krasser hervor, als die Quellen für die römische Sicht Luthers und der Reformation reichlich fließen. So hat sich die Korrespondenz Aleandros, des selbsternannten Luther-Bekämpfers der ersten Stunde, über weite Strecken erhalten, vor allem für die spektakulären Höhepunkte der immer dramatischeren Ereigniskette wie etwa den Reichstag von Worms im Frühjahr 1521. Diese Berichterstattung aber ist bis heute nicht ausgewertet, obwohl sie die römische Sichtweise, ihre Werte, Argumente, Urteile und Vorurteile, in einzigartiger Fülle und Tiefenschärfe widerspiegelt. Ein ähnlich deprimierendes Fazit ist für viele andere, scheinbar bekannte, doch in Wirklichkeit weitgehend unbeachtete Quellen zu ziehen, etwa die zahlreichen päpstlichen Schreiben und Bullen in der Luther-Sache. Auch sie sind als Fundgruben für die Einstellungen, Wahrnehmungsmuster, kulturellen Prägungen und Handlungsmotive der römischen Seite nie systematisch untersucht worden.

Fast gänzlich ungehoben ist ein weiterer Quellenschatz. Er ist in den Berichten der römischen Nuntien und Legaten aus Deutschland an den Papst und in den Instruktionen verstreut, die diesen von römischer Seite erteilt wurden, und muss daher aus Tausenden und Abertausenden von diplomatischen Schreiben zusammengetragen werden. Diese Kärrnerarbeit aber lohnt sich. Zum Beispiel findet man darin den ausführlichen Bericht eines päpstlichen Gesandten über sein Treffen mit Luther in Wittenberg im November 1535. Da der Reformator seine Version der Begegnung in der häuslichen Tafelrunde kundtat, lässt sich so ein und dasselbe Ereignis parallel und zugleich ganz unterschiedlich, wie in zwei Kameraperspektiven, betrachten – und so vertieft verstehen.

Ausgetragen wurde die Auseinandersetzung zwischen Wittenberg und Rom nicht nur in Texten, sondern auch in Bildern. Hier hatten Luther und seine Anhänger, sehr zum Ärger des römischen Nuntius Aleandro, einen schwer erklärlichen Vorsprung. Sie warfen pausenlos in hohen Auflagen Flugblätter und Pamphlete auf den Markt, die den Papst als Ausgeburt der Hölle zeigten und zu seiner Vernichtung aufriefen. Die römische Seite aber zog nicht nach, obwohl – oder gerade weil? – sich im Italien der Renaissance seit Jahrzehnten eine Bildkultur ohnegleichen entfaltet hatte. War man sich dort zu fein, auf einen groben Klotz einen groben Keil zu setzen? Wie dem auch sei, Luther, der Ketzer, den so viele römische Texte beschwören, ist in römischen Bildern nur sehr selten zu sehen. Auch in Deutschland tritt die antilutherische Bildpropaganda hinter den Kampagnen für die Reformation sehr deutlich zurück. Die Illustrationen in diesem Buch zeigen eine charakteristische Auswahl dieser Motive.

So lautet die Nutzanwendung aus diesen Überlegungen: Nur wenn man auch die römischen Quellen betrachtet, lässt sich der Prozess der Ablösung, Spaltung, Trennung und Verteufelung adäquat nachvollziehen, dessen Auswirkungen bis in die Gegenwart reichen. Dabei geht es – anders als im 16. Jahrhundert – nicht darum, wer recht oder unrecht hat und wer über die besseren Argumente oder gar die höhere Moral verfügt. In der Auseinandersetzung zwischen Luther und Rom ging es um Glaubensfragen, das heißt um unterschiedliche Auffassungen von heiligen Texten, priesterlichen Vermittlungsfunktionen und Wegen zum «Heil». Das waren und sind bis heute Fragen, in denen es kein objektives Urteil geben kann. Stattdessen geht es darum zu beobachten, wie auf beiden Seiten Ängste und Heilserwartungen, Loyalitäten und Feindbilder, politische und gesellschaftliche Ordnungsvorstellungen, Denkstile und Glaubensweisen zu der subjektiven Überzeugung führen, objektiv auf der richtigen Seite zu stehen. Das ist der Standpunkt, der in diesem Buch vertreten wird, und deshalb gibt es darin keine «Guten» und keine «Bösen», keine Parteinahme für oder gegen die eine oder andere Seite. Es geht nicht darum, aufzuzeigen, wer wen zuerst angeprangert, verleumdet und verteufelt hat, sondern darum zu zeigen, warum es zu dieser Zuspitzung kam.

Die Eskalation des Konflikts wurde dadurch vorangetrieben, dass es in diesem Streit nicht nur um unvereinbare theologische Lehrsätze, sondern von Anfang an auch um Machtfragen ging. Auf beiden Seiten formten sich schnell Netzwerke heraus, deren Mitglieder intensiv miteinander kommunizierten und gemeinsame Interessen verfolgten. Diese Interessenverbände schlossen sich umso schneller und fester zusammen, als sich ähnliche Gruppierungen schon vor 1517 in kirchlichen und weltanschaulichen Streitigkeiten voneinander abgegrenzt hatten.

Dabei ging es um Posten und Geld. Minutiöse Aufrechnungen für die Jahrzehnte vor der Reformation haben ergeben, dass Deutschland im Gegensatz zu Frankreich und Spanien vom päpstlichen Gnaden- und Pfründenverteilungssystem nicht wirklich profitierte. Vor allem das nördliche und östliche Deutschland musste sich zu Beginn des 16. Jahrhunderts stiefmütterlich behandelt fühlen. Doch nicht nur dort, sondern im ganzen Land herrschte der Eindruck vor, dass man in die Kirche, besonders in die Kurie und das Papsttum, mehr hineinsteckte, als man wieder herausbekam. Die seit etwa 1450 von einflussreichen deutschen Intellektuellen vorgebrachte Anklage, dass das Papsttum Deutschland durch überzogene Abgaben ausplünderte, lässt sich durch nüchterne Zahlen widerlegen. Andere Länder zahlten mehr, bekamen aber – das ist der springende Punkt – auch ein Mehrfaches zurück. Für Deutschland, speziell nördlich des Mains, war der Prozess des Interessenausgleichs mit dem Papsttum und damit das Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen gestört. Die Skrupel, sich vom Papsttum loszusagen, waren hier potentiell geringer. Warum hat man diese Gefahr in Rom nicht erkannt?

Dieses Buch will das Wirken Luthers und den dadurch ausgelösten Prozess der Glaubensspaltung gleichberechtigt und simultan von beiden Seiten aus nachvollziehen. «Gleichberechtigt» ist die hier angelegte Perspektive, weil sie die Argumente, Wahrnehmungen, Werturteile und Weichenstellungen auf beiden Seiten einander gegenüberstellt, aber nicht gegeneinander aufrechnet. «Simultan» ist die Betrachtung insbesondere dann, wenn es Glücksfälle der Überlieferung erlauben, ein und dasselbe Ereignis von beiden Standpunkten aus zu betrachten, und das ist nicht nur im Wittenberg 1535, sondern erfreulich oft der Fall. So ist der aus lutherischer und deutsch-nationaler Sicht unbestrittene Höhepunkt der frühen Reformation, Luthers Erscheinen auf dem Reichstag zu Worms im April 1521, durch umfangreiche Quellen beider Seiten bestens dokumentiert. Luther selbst ließ nach allen seinen Auftritten in der Öffentlichkeit postwendend seine Version der Ereignisse drucken und wandte sich damit direkt an sein Publikum; manchmal tat es ihm die römische Seite nach, häufiger beschränkte sie sich auf briefliche Berichterstattung an die Zentrale im Vatikan. So lässt sich exemplarisch zeigen, wie diametral entgegengesetzt die Schlüsselepisoden des kirchlich-religiösen Ablösungs- und Spaltungsprozesses aufgenommen und verarbeitet wurden – fast so, als handele es sich nicht um dieselben Begebenheiten.

Eine gleichberechtigte «Simultanerzählung» ist eine Absage an die Geschichte Luthers als Triumph oder Verrat. Im Gegensatz dazu soll hier die Geschichte Luthers und der Glaubensspaltung als Interaktion zwischen den Polen Wittenberg und Rom, Deutschland und Italien erfasst werden. Dieses Modell ist nicht als «Ehrenrettung» des Renaissancepapsttums zu verstehen, sondern als der Versuch, einen komplexen historischen Prozess ganzheitlich nachzuvollziehen. Es heißt auch nicht, Luther am Zeug zu flicken und seine Bedeutung in Frage zu stellen, im Gegenteil: Die historische Dimension seines Wirkens tritt erst angemessen hervor, wenn auch die Ressourcen der Gegenseite adäquat gewürdigt werden.

1. Luther, der Mönch

(1483–1517)

Mythen und Kindheitsmuster

Für Menschen des 16. Jahrhunderts war die Geburt nicht einfach ein biologischer Akt, sondern ein Omen. Stand und Herkunft der Vorfahren, der Platz der Eltern in der Gesellschaft, die Art und Weise, wie sie ihr Geld verdienten und damit wirtschafteten: All das ließ weitreichende Rückschlüsse auf die Eigenschaften ihrer Nachkommen zu. Die Abstammung prägte den Einzelnen und bestimmte sein Leben vorher. Wer die angestammte Schicht mit der Blickrichtung nach oben verlassen wollte, war deshalb verdächtig. Wer wie Martin Luther aus bescheidenen Verhältnissen stammte und trotzdem einflussreich und berühmt wurde, musste sich rechtfertigen. Für sozialen Aufstieg gab es traditionell zwei simple Erklärungsmuster: entweder Hilfe von Gott oder von seinem Gegenspieler, dem Teufel. Wer wie Luther die Welt in zwei Lager spaltete, musste schon zu Lebzeiten damit rechnen, dass sich um seine Herkunft und Geburt Legenden rankten.

So verbreiteten Luthers römische Gegner die Nachricht, der Ketzer sei als Sohn eines Mienenknechts und einer Badstuben-Bedienung geboren. Demnach stammte er mütterlicherseits aus dem Rotlichtmilieu, während sein Vater in den Eingeweiden der Erde wühlte, also eines der niedrigsten Metiers überhaupt ausübte. In dieser Abwertung des Feindes spiegelte sich die höfische Gesellschaft der Kurie mit ihrem Standesdünkel. Fast alle höheren Prälaten der Zeit, speziell die Kardinäle, konnten eine respektable Abkunft, sei es aus adeligen Dynastien, sei es aus patrizischen Kaufmannsfamilien, vorweisen. Die wenigen Aufsteiger wie der bei Luthers Geburt regierende Papst Sixtus IV., dessen Eltern weder reicher noch sozial besser gestellt waren als die Familie Luther, legten sich daher so schnell wie möglich eine fiktive Genealogie zu, die ihnen älteste Ursprünge und Verwandtschaft mit illustren Geschlechtern bescheinigte. Niedrige Geburt galt im Rom der Renaissance als Makel; dass Jesus der Ziehsohn eines Zimmermanns und Petrus ein einfacher Fischer gewesen war, wurde nicht als Widerspruch zur sozialen Exklusivität der Kirchenspitze empfunden.

Luther, der Sohn einer Hure und eines Hilfsarbeiters: Das war nicht das letzte Wort, sondern ließ sich mühelos überbieten. Bei den deutschen Feinden des Reformators war die Abstammung vom Teufel selbst besonders beliebt. Ein Erzketzer wie er musste aus dem Samen des personifizierten Bösen hervorgegangen sein. Luther selbst, der unerreichte Meister im Umgang mit den Medien und der Öffentlichkeit, setzte eine andere, zu seinem Selbst- und Rollenverständnis passende Version seiner Abstammung in Umlauf:

Er hatte bedürftige Eltern. Sein Vater war der Sohn eines Bauern zu Morn, in einem Dorf nicht weit von Eisenach. Von dort brach er mit Frau und Sohn nach Mansfeld auf und wurde dort ein metallicus, ein berckhauer; danach wurde Luther geboren.[1]

So lautet die Nachschrift einer Tischrede, die der Reformator 1540 über die Umstände seiner Geburt siebenundfünfzig Jahre zuvor, am 10. November 1483 in Eisleben, hielt. Darin sind die Fakten zu den Lebensverhältnissen der Familie nicht gefälscht, doch dem eigenen Image entsprechend zurechtgerückt, und zwar nach dem provozierend antiaristokratischen Deutungsmuster «Armut adelt». Adam und Eva haben nach der Vertreibung aus dem Paradies von ihrer Hände Arbeit gelebt. Wer es ihnen gleichtut, muss sich nicht schämen; schämen müssen sich diejenigen, die faul von der Arbeit der anderen leben wie die parasitären Prälaten in Rom. Arbeit adelt: In diesem Sinne hat Luther in späteren Äußerungen zu seinen Anfängen hervorgehoben, dass seine Mutter Brennholz auf dem Rücken nach Hause trug und wegen einer unerlaubt verzehrten Walnuss in Rage geriet. Ehrlich lebt, wer sich von der eigenen Hände Arbeit nährt. Wer es zu etwas bringen will, möge den Pflug anspannen und säen. Mit solchen und ähnlichen Sinnsprüchen verlieh der spätere Reformator einer konservativen Wirtschaftsethik Ausdruck. Verdächtig waren ihm die Juristen, die sich als Winkeladvokaten an Hab und Gut der kleinen Leute bereicherten, und vor allem die Großhändler und Bankiers wie die Fugger.

Ein Omen war nicht nur die Geburt, sondern auch der Name. Luthers männliche Vorfahren hießen Luder, was bis heute nicht gut klingt. Martin Luder änderte deshalb später seinen Namen in «Luther»; damit assoziierte die deutsche Öffentlichkeit «lauter», und für sehr gebildete Zeitgenossen war auch noch das griechische Wort für «frei», eleutheros, herauszuhören. Luthers Großvater väterlicherseits Heiner Luder war in der Tat Bauer, doch zählte er zur dörflichen Oberschicht und war mit seinem eigenen Grund und Boden nur dem herzoglichen Landesherrn Abgaben schuldig. Da in Thüringen der jüngste Sohn den Hof erbte, musste sich sein Vater Hans nach alternativen Einnahmequellen umsehen. Günstige Erwerbs- und Aufstiegschancen bot in der Umgebung von Eisenach der Kupferbergbau, das Hightech- und Boomgewerbe der Zeit schlechthin. Völlig mittellos dürfte Hans Luder kaum von zu Hause in das Minen-Abenteuer ausgezogen sein. Zudem heiratete er mit der Blickrichtung nach oben: Seine Frau Margarete Lindemann entstammte einer angesehenen Bürgerfamilie Eisenachs und brachte durch ihre Mitgift willkommenes Kapital in das neue Unternehmen ein. Hans Luder tat sich mit einem erfahrenen Hüttenmeister zusammen und pachtete Bergrechte im nahe gelegenen Mansfeld, einem Städtchen von 3000 Einwohnern unter der Herrschaft einer gleichnamigen Grafenfamilie.

Schwere Handarbeit prägte auch in der Folgezeit den Alltag, doch von Bedürftigkeit konnte keine Rede sein. Die Familie Luder wohnte in einem Hof mit ausgedehnten Wirtschaftstrakten durchaus behaglich, ja sogar recht repräsentativ. Es fehlte auch nicht an weiteren Attributen des sozialen Aufstiegs. Die Überschüsse aus dem Kupferabbau, der weiterhin von der wirtschaftlichen Konjunktur begünstigt wurde, und aus der parallel dazu betriebenen Landwirtschaft investierte Hans Luder gewinnträchtig in Kredite, die er an kirchliche Einrichtungen und andere vertrauenswürdige Schuldner vergab. Als wohlhabender Bergunternehmer bekleidete er überdies in Mansfeld höhere Ämter. Auch die Mitgliedschaft in einer religiösen Bruderschaft gehörte zum Status einer kleinstädtischen Sekundärelite, den Luthers Vater damit gewonnen hatte. Dass sich Laien mit eigenen Organisationen in der Kirche betätigten, spiegelt die Frömmigkeitsbedürfnisse und Heilsbestrebungen breiter Schichten wider. Die Kirche lehrte schließlich, dass gute Werke den Weg ins Paradies bahnten. Sünden ließen sich mit diesen verdienstvollen Taten nach regelrechten Tarifen so verrechnen, dass sich für den einzelnen Christen Überschüsse in seiner Kontoführung mit Gott ergaben. Für einen Geschäftsmann wie Hans Luder und nicht nur für ihn war das fraglos ein befriedigendes Verfahren, das Ängste vor der ewigen Verdammnis dämpfte und Hoffnungen auf Lohn im Jenseits schürte.

Typisch für die Aufstiegsperspektive dieser sozialen Schicht war auch die Berufswahl, die Hans Luder für seinen Sohn Martin vornahm. Dieser sollte die Rechte studieren und sich damit lukrative Tätigkeitsfelder erschließen. Juristen wurden im fürstlichen und kirchlichen Verwaltungsdienst geradezu händeringend gesucht und konnten bei entsprechender Bewährung noch sehr viel höher, bis in den Amtsadel, aufsteigen. Die intensive Nachfrage nach studierten Fachkräften hing mit dem politischen Grundriss des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation zusammen. Dieses komplexe Gebilde, das sich durch seinen Namen von dem römischen Imperium der Antike ableitete und dessen Ansprüche auf Dauerhaftigkeit und Vorrang übernahm, zerfiel am Ende des 15. Jahrhunderts in zahlreiche weitgehend autonome Einzelterritorien. Die politisch wichtigsten gehörten den sieben Kurfürsten, die das Reichsoberhaupt, den römischen König, wählten, der sich der traditionellen Theorie gemäß in Rom vom Papst krönen lassen musste, um sich mit dem Kaiser-Titel schmücken zu dürfen. Zu dieser Rom-Fahrt verspürten die römischen Könige allerdings immer weniger Neigung. Für die deutschen Humanisten war die Krönung durch den Papst ohnehin eine unerträgliche Demütigung des Nationalstolzes und das Recht dazu erschlichen. Mit dem Herzog von Sachsen hatte die Familie Luder einen der «weltlichen» Kurfürsten in der unmittelbaren Nachbarschaft; die gleichfalls nicht weit entfernte Stadt Erfurt gehörte zum Herrschaftsbereich des Erzbischofs von Mainz, des vornehmsten der drei geistlichen Kurfürsten und Oberhaupts der deutschen Kirche. In den vielen Residenzen und Unterresidenzen dieser Herren waren Juristen gefragt.

Im Haushalt Hans Luders ging es nach den späteren Erzählungen seines Sohnes sehr sparsam zu und das Klima war rau: Der kleine Martin wurde, wie damals üblich, von Vater und Mutter bei kleinsten Verfehlungen hart gezüchtigt, und so stimmte auch der Reformator in seiner Erziehungslehre das Lob der Prügelstrafe an, allerdings in Maßen. Dass Kinder von Natur aus zu Unordnung und Aufmüpfigkeit neigten, war für alle Theologen eine Folge der Erbsünde, die unkorrigierbar von Generation zu Generation wie eine Verfluchung des Menschengeschlechts weitergegeben wurde. Frühzeitiges und hartes Einschreiten schien hier fast allen Pädagogen der Zeit geboten zu sein; selbst Fürstensöhne waren nicht davor gefeit, ausgiebig durchgebläut zu werden. Zudem gehörte Gewalt zum Alltag, vor allem auf dem Lande und im Wirtshaus, speziell an Feiertagen, wenn der Alkohol reichlich floss. Von besonders brutalen Methoden im Hause Luder kann deshalb kaum die Rede sein, ebenso wenig von einem gestörten Vater-Sohn-Verhältnis. Alle Versuche, die intellektuelle und psychologische Befindlichkeit des späteren Reformators auf Kindheitstraumata zurückzuführen, sagen mehr über die selbsternannten Analytiker als über ihren Probanden aus. Dauerhafte Einschüchterung hatte die zweifellos strenge Erziehung jedenfalls nicht zur Folge, im Gegenteil. Luthers Kampf gegen das Papsttum, mit dem sein öffentliches Auftreten begann, zeugt eindrucksvoll von dem Mut, als sakrosankt geltende Institutionen und Personen radikal in Frage zu stellen.

Von einem wie auch immer gearteten «Übervater-Komplex» darf deshalb nicht ausgegangen werden, wohl aber von einem ausgeprägten Drang, Autoritäten zu stürzen und sich selbst an deren Platz zu stellen. Von Interesse ist in diesem Zusammenhang der Bericht des Reformators über den frommen Tod seines Vaters. Dieser sei im festen Glauben an Christus gestorben, so wie ihn der eigene Sohn in seiner ursprünglichen, vom Papsttum so lange verdunkelten Klarheit und Reinheit wiederhergestellt hatte. Auf dem Sterbebett erkennt der Vater also an, dass der Sohn auf seinem eigenwilligen Lebensweg Gottes Weisungen gefolgt ist und eine Mission zum Heil der Christenheit erfüllt hat. Das war Versöhnung und Triumph zugleich.

Die Vorstellungen des Reformators Luther vom rechten Familienleben und von den Rollen der Geschlechter waren traditionell eingefärbt. Dabei sticht eine ausgeprägte Misogynie hervor: «Unkraut wechst bald; daher wachsen Mädchen schneller als Jungen.»[2] Mädchen lernen schneller sprechen und widersprechen als Knaben. Die Schlussfolgerungen aus dieser Minderwertigkeit reichen weit:

Weibern mangelts an Stärk und Kräften des Leibes und am Verstande.[3] Männer haben eine breite Brust und kleine Hüften, darum haben sie auch mehr Verstandes denn die Weiber, welche enge Brüste haben und breite Hüften und Gesäß, daß sie sollen daheim bleiben, im Hause still sitzen, haushalten, Kinder tragen und ziehen.[4] Mädchen sollen nicht öffentlich sprechen. Der Doktor: Es ist gegen die Gewohnheit, und der Text des Paulus verbietet es: Frauen sollen in der Kirche nicht sprechen![5] Weiber sollen nicht das Regiment haben.[6]

So lautete die Theorie, die Praxis im Hause des Reformators stand auf einem anderen Blatt. Bezeichnenderweise nahm Luther von diesem negativen Urteil seine eigene Frau Katharina aus. Von seiner Mutter weiß der Luther der Tischreden über harte Arbeit und strenge Züchtigungen hinaus zu berichten, dass sie an Hexen glaubte und diese auch in ihrer Umgebung ausfindig machte. So war sie davon überzeugt, dass böse Nachbarinnen mit dem Teufel im Bunde standen und Schadenszauber anrichteten. Das bot eine plausible Erklärung für die Existenz des Bösen im Allgemeinen und plötzliche Unglücksfälle im Besonderen, die wohl auch die Familie Luder heimsuchten – nicht alle Geschwister des Reformators erreichten das Erwachsenenalter. Diesen Hexenglauben hat Luther seiner Mutter nicht verübelt, im Gegenteil: Er teilte ihn voll und ganz und verdächtigte selbst Kinder, Wechselbälger zu sein, das heißt den Teufel zum Vater zu haben und mit dessen Hilfe Unheil anzurichten.

Wie aus den obigen Zitaten deutlich wird, ist Luthers Kindheit, Jugend und Bildungsweg überwiegend durch die späten, ab dem Sommer 1531 von seinen Schülern und Mitarbeitern aufgeschriebenen Tischreden bezeugt. Dass sich diese Famuli dabei größere Eigenmächtigkeiten zuschulden kommen ließen, darf ausgeschlossen werden. Viel zu tief war die Verehrung, die sie dem Reformator entgegenbrachten. Gewisse Ausschmückungen und Akzentsetzungen der Zuhörer-Chronisten, nicht zuletzt in eigener Sache, sind dabei in Rechnung zu stellen, doch dürfen die im Hause Luther angeschlagenen Leitmotive als authentisch gelten. Sie dienen einer umfassenden Selbstdarstellung und Selbstdeutung: So, wie er sich in der Wittenberger Tafelrunde ausdrückte, wollte Luther gesehen werden, und so sah er seinen Werdegang im Rückblick wohl auch selbst. Da das menschliche Gedächtnis veränderlich ist und Bilder und Eindrücke später vielfach überlagert und ausgetauscht werden, heißt das nicht, dass es wirklich so gewesen sein muss.

Zu dieser Selbstdarstellung und Selbstdeutung gehört auch die Periodisierung der menschlichen Persönlichkeitsentwicklung im Allgemeinen:

Mein Hans gehet ins siebend jar, das immer Veränderungen herbeiführt. Das siebend jahr wandelt alle mhal die menschen. Zuerst ist die Kindheit, und beim zweiten Wechsel, im 14. Jahr, beginnen sie in die Welt zusehen, das ist die Jugendzeit, in der die Grundlagen der Künste und Berufe gelegt werden. Im 21. Jahr wollen die Jugendlichen heiraten, im 28. sind die Heranwachsenden (adolescentes) Ökonomen und Familienväter, die Männer aber sind im 35. Jahr Politiker und Kirchenbeamte bis zum 42. Jahr; dort sind wir Könige.[7]

Danach beginnt der Abstieg, so der zu diesem Zeitpunkt neunundvierzigjährige Luther. Den Sieben-Jahre-Rhythmus dürfte Luther in der eigenen Vita bestätigt gesehen haben. Die zwei großen Lebenswenden vollzogen sich im einundzwanzigsten und fünfunddreißigsten Lebensjahr, das achtundzwanzigste brachte umstürzende Reiseeindrücke mit sich, das zweiundvierzigste die Eheschließung. Auch mit sieben und mit vierzehn Jahren verzeichnet die Lebensgeschichte Einschnitte.

Der Weg zum Juristen, den Hans Luder für seinen Sohn vorsah, führte über die Schulen. Deren unterste Stufe besuchte Luther ab seinem siebten Lebensjahr in Mansfeld, wo er über das elementare Rüstzeug von Lesen, Schreiben und Rechnen hinaus auch Grundkenntnisse in Latein, der damaligen Gelehrten- und Kultursprache schlechthin, erhielt. Wie weit er es dabei brachte, war schon zu seinen Lebzeiten umstritten. Für seinen intellektuellen Hauptfeind, den italienischen Humanisten und späteren Kardinal Girolamo Aleandro, reichten diese Fertigkeiten kaum über die Anfangsgründe hinaus, so dass Luther seiner Ansicht nach seine lateinischen Hauptwerke gar nicht selbst verfasst haben konnte. Auch spätere Gesandte des Papstes waren entsetzt, wie schlecht der große Ketzer die einzig akzeptierte Hochsprache der zivilisierten Welt beherrschte. Doch waren sie voreingenommen und in ihren Hörgewohnheiten eben Italiener. Luther aber redete Latein nach deutschen Ausspracheregeln, wie sie bis heute zum Amüsement der restlichen Welt im deutschen Lateinunterricht vermittelt werden.

Zudem sprach und schrieb Luther Theologen- und nicht Humanistenlatein. Dazwischen lagen Welten. Die italienischen Gelehrten hatten seit der Mitte des 14. Jahrhunderts damit begonnen, das klassische Idiom eines Cicero und anderer für vorbildlich gehaltener Autoren des römischen Altertums wiederzuentdecken und sich deren Ausdrucksvermögen und stilistische Finessen anzueignen: zuerst demütig, wie Zwerge, die zu Riesen aufschauten, dann, ab der Mitte des 15. Jahrhunderts, immer selbstbewusster und schließlich um 1500 im triumphalen Gefühl, die gefeierten Vorbilder übertroffen zu haben. Diese Bemühungen fanden schon um 1440 ihren Niederschlag im Programm der studia humanitatis, die nicht nur Grammatik und Rhetorik des Lateinischen, sondern auch Geschichtsschreibung, Moralphilosophie und Dichtung umfassten, alles so eng wie möglich an die klassischen Modelle angelehnt.

Mit dem Humanismus und mit Humanisten kam Luther zwar später vielfach in Berührung, doch einer von ihnen wurde er nicht, weder was die Sprache, noch was die Ziele betraf. Dieser Unterlegenheit im Gebrauch des Lateinischen war er sich noch als Professor in Wittenberg wohl bewusst. In einem Schreiben an Papst Leo X. entschuldigte er sich sogar für die Ungeschlachtheit seines Ausdrucks, doch ließ sich auch dieses scheinbare Manko ins Positive wenden: Im Gegensatz zu euch elegant schreibenden Römern meine ich es wenigstens ehrlich! Sein Theologenlatein beherrschte Luther achtbar, wovon die Protokolle seiner Debatten mit gegnerischen Gottesgelehrten zeugen. Auch in dieser Fremdsprache war er seinen Kontrahenten, was Witz, Aggressivität und originelle Schimpfworte betraf, haushoch überlegen.

Um höhere Schulbildung zu erhalten, musste der Sohn des Bergbauunternehmers im vierzehnten Lebensjahr die Familie verlassen und zuerst für ein Jahr nach Magdeburg, dann nach Eisenach ziehen. Dort lebte er als zusätzlicher Kostgänger bei Verwandten. Das war ein hartes Brot, das sich der Schüler und Student durch Bettelei großenteils selbst verdienen musste. Aus diesen Erfahrungen zog er später seine Schlüsse gegen das Hauptlaster der avaritia, gegen Habgier und Geiz. Beide gehörten für ihn zusammen, und gegen beide plädierte er für einen gelassenen, für die richtigen Zwecke großzügigen Umgang mit den vergänglichen Gütern dieser Welt.

Bildungsweg und Klosterleben

Im Frühling 1501 schrieb sich Luther an der Universität Erfurt ein und wechselte damit aus seinem provinziellen Ausgangsmilieu in eine Großstadt von modernem Zuschnitt über. Mit mehr als 15.000 Einwohnern, ihren Handelsfirmen und ihrer Hochschule wurde die thüringische Metropole unter der Herrschaft des Erzbischofs von Mainz zum politischen Zankapfel, da auch der sächsische Kurfürst begehrliche Blicke auf die an der Grenze zu seinem Territorium gelegene Stadt richtete.

An der Universität hatten Humanisten und Nominalisten das Sagen: die Nominalisten bei den Theologen, die Humanisten in der Artistenfakultät, an der den Studierenden die Anfangsgründe der Wissenschaften wie Logik und Methodik vermittelt wurden, bevor sie dann eine der angeseheneren Fakultäten der Juristen, Mediziner oder Theologen beziehen durften. Die Nominalisten stützten sich auf die Autorität des Wilhelm von Ockham, der eine scharfe Trennung von Vernunft und Glauben lehrte, ohne den Vorrang des Letzteren in Frage zu stellen. Damit wandte er sich jedoch gegen die Synthese von ratio und fides im Werk des Thomas von Aquin, des Hauptes des Realismus, und gegen die Argumentationsweise der Scholastik, die die Logik des griechischen Philosophen Aristoteles, also eines Heiden, zur Auslegung der Heiligen Schrift und zur Ableitung theologischer Lehrsätze anwandte. Nominalisten wie Realisten verstanden sich um 1500 längst als verschworene Gemeinschaften mit festen Feindbildern; an manchen Universitäten benutzten sie sogar getrennte Eingänge, um Handgreiflichkeiten zu vermeiden. Auch in ihrer Haltung zum Papsttum unterschieden sie sich, und zwar von Anfang an. Thomas von Aquin, der einem Grafengeschlecht Süditaliens entstammte, wurde schon ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod vom Oberhaupt der Kirche heilig gesprochen, Ockham starb als gebannter Ketzer am Hofe des ebenfalls exkommunizierten Kaisers Ludwig des Bayern. Auf eine frühe Opposition Luthers zu Rom und zur Kurie darf man daraus nicht schließen, wohl aber auf Reserve und Distanz gegenüber «thomistischen» Autoren, die die Machtfülle des Papstes als Stellvertreter Jesu Christi auf Erden über alles menschliche Maß hinaus ausdehnten.

Auch dem humanistischen Optimismus, dass der Mensch durch die Lektüre der antiken Autoren zu sittlicher Selbstvervollkommnung aus eigener Kraft in der Lage sei, stand Luther zeitlebens ablehnend gegenüber. Den «Fürsten» der Humanisten, Erasmus von Rotterdam, verdammte er in seinen Tischreden als glaubenslosen Epikuräer, nachdem er sich 1525 mit diesem eine heftige Kontroverse über die menschliche Willensfreiheit geliefert hatte. Von allen Humanisten schätzte Luther ausgerechnet den Italiener Lorenzo Valla am höchsten. In ihm sah er einen Verbündeten gegen die hochgemute These von der menschlichen Selbstgestaltungs-Freiheit und vor allem einen Vorkämpfer gegen die Arroganz und die Machtansprüche des Papsttums. Valla hatte nämlich 1440 mit den Mitteln des historischen Sprachvergleichs nachgewiesen, dass das sogenannte Constitutum Constantini, mit dem die Päpste ihre Oberhoheit über Kaiser und Reich begründeten, nicht von Kaiser Konstantin im vierten Jahrhundert ausgestellt, sondern viel später in viel schlechterem Latein gefälscht worden war.

Im Frühjahr 1505 hatte Luther die Artistenfakultät absolviert und konnte damit sein Studium der Jurisprudenz beginnen. Um diese Zeit hegte sein ehrgeiziger Vater den Plan, den offensichtlich vielversprechenden Sohn günstig zu verheiraten und so den sozialen Aufstieg der Familie fortzusetzen. Was dann geschah, ist nur durch Luthers Mund, und zwar mehr als drei Jahrzehnte danach, überliefert:

Heute ist die jerige zeit, do ich in das kloster zu Erffurt gezogen. Und er fing an die Geschichte zu erzählen, wie er ein Gelöbnis geleistet hatte, nachdem er kaum vierzehn Tage zuvor auf der Reise bei Stotternheim nicht weit von Erfurt so von einem Blitz niedergeworfen worden war, dass er vor Schreck gesagt hatte: Hilff du, S. Anna, ich will ein monch werden![8]

Kaum war der Schrecken ausgestanden – so weiter der Reformator im Kreis seiner Getreuen –, bereute er auch schon dieses Gelöbnis. Seine Freunde versuchten, ihn von der Nichtigkeit einer Verpflichtung zu überzeugen, die im Zeichen des Schreckens und nicht nach reiflicher Überlegung eingegangen worden war. Vor allem Hans Luder fiel aus allen Wolken. An die Gegenargumente seines Vaters erinnerte sich Luther auch später noch sehr genau:

Wisst ihr nicht, was geschrieben steht: Ehre Vater und Mutter! Als er [Luther] sich damit entschuldigte, dass er vom Gewitter so erschreckt wurde, dass er gezwungen wurde, ein Mönch zu werden, antwortete er [der Vater]: Schauet auch zu, das es nit ein gespenst sey.[9]

Auch der Teufel konnte ein Gewitter verursachen, um eine Seele ins Verderben zu führen: Diesen väterlichen Einspruch machte sich Luther später vielfach zu eigen. Im Rückblick sah der Reformator seinen Weg ins Kloster als heilsamen Irrweg: Gott hatte ihn erwählt, um das Papsttum und dessen falsche Lehre zu stürzen. Zu diesem Zweck war der Aufenthalt im Kloster unumgänglich, denn wie hätte der Reformator sonst die perfiden Betrügereien der Papstkirche aufdecken sollen? Das war eine heilsgeschichtliche Harmonisierung in eigener Sache. Was sich psychologisch bei dieser offenen Auflehnung gegen den väterlichen Willen abspielte, lässt sich höchstens indirekt aus gelegentlich eingestreuten Bemerkungen schließen:

Meine Eltern zwangen mich mit ihrer extremen Härte bis zur Kleinmut. Mein mutter steupet mich umb einer eingen nuß willen bis zum Blutvergießen. Und so trieben sie mich mit ihrer strikten Disziplin schließlich bis ins Kloster, wiewol sie es hertzlich gut gemeinet haben, doch ich wurde nur kleinmütig.[10]

Demnach wäre die Entscheidung, ins Kloster zu gehen, von der geradezu unmenschlich brutalen Erziehung im Hause Luder verursacht worden und daher kein Bruch, sondern die Weiterführung des alten, fremdbestimmten Lebens unter neuer Führung. Doch auch bei dieser Deutung ist höchste Vorsicht geboten, denn ihr liegt ebenfalls ein selbsterzeugter Mythos zugrunde: Der Mönch Martin Luder wird durch das von Gott geschenkte Verständnis der Heiligen Schrift nach einer vierzehntätigen geistlichen Krankheit ohne Schlaf, Essen und Trinken gleichsam neu geschaffen, zu Martin Luther, dem vom Wahn des päpstlichen Aberglaubens befreiten Befreier der Christenheit.

Luther trat am 17. Juli 1505 in das Kloster der Erfurter Augustiner Eremiten ein, eines wegen seiner Strenge geachteten beziehungsweise gefürchteten Reformordens. Im April 1507 wurde er dort zum Priester geweiht, im Winter 1508 vertrat er eine philosophische Professur an der noch jungen Universität Wittenberg und wurde dort im Herbst 1512 zum Doktor der Theologie promoviert. Die Aufzählung dieser Stationen zeugt von einer erfolgreichen, doch nicht aus dem Rahmen fallenden Laufbahn innerhalb des Ordens. Dieser war gespalten in Anhänger einer internen Reform, die Observanten, die eine weitreichende Unabhängigkeit vom Ordensgeneral in Rom anstrebten, und deren Gegner, die Konventualen. Luthers geistlicher Mentor und Protektor innerhalb des Ordens, der Generalvikar Johannes von Staupitz, versuchte, zwischen den streitenden Flügeln zu vermitteln, stieß damit jedoch bei beiden Seiten auf Widerstand. Opposition gegen diese Vereinigungsstrategien kam vor allem vom Erfurter Konvent, der eine besonders rigorose Observanz pflegte und Bruder Martin zwecks Berufung an den Ordensgeneral schließlich nach Rom sandte.

Damit begann eine biographische Episode, über die sehr wenig gesicherte Quellen und Fakten vorliegen und über die gerade deshalb umso hemmungsloser spekuliert wurde. Dazu trug die spätere Mythenbildung durch den Reisenden selbst kräftig bei:

Ich bin zu Rhom gewesen nicht lange, hab doselbst viel messen ghalten und auch viel sehen halten, das mich grawet, wen ich dran gedencke. Da horte ich unter andern groben grumpen uber den tisch di chartusanen [Höflinge] lachen und rhumen, wie etliche messe hilten und uber den brod und wein sprechen: Panis es et panis manebis [Brot bist du und Brot bleibst du], und also auffgehoben. Nhu, ich waß ein junger und recht frommer munch, dem solche wortt wehe thaten.[11]

In seiner Erzählung lässt Luther wirkungsvoll innige Herzensfrömmigkeit und höhnischen Unglauben aufeinanderprallen: Was der römische Mönch von der Hostie sagt, dass sie nämlich Brot sei und auch während der Messe Brot und nichts anderes bleibe, ist eine offene Glaubensleugnung. Denn nach katholischer Lehre verwandelt sich die Substanz des Brotes im Zuge der Transsubstantiation in den Leib Christi, während die Form alleine erhalten bleibt. Luther leugnete später diese Wandlung, hielt aber an der Realpräsenz von Fleisch und Blut des Erlösers im Abendmahl fest. Für den jungen wie den alten Luther war die Rede des römischen Kollegen also offene Ketzerei.

Damals – so weiter die Tischrede des alten Luther – hätten ihn solche Lästerungen geschmerzt und zudem einen Prozess des Nachdenkens in Gang gesetzt:

Was konde mir anders einfallen den solche gedancken: Redet man hie zu Rhom frei offentlich uber tisch also? Wie, wen sie allzumhal, babst, cardinel, mith den chartusanen also messe halten, wie fein were ich betrogen, der ich von ihnen so viel messe ghort hatte![12]

Nimmt man diese Aussage für bare Münze, dann schwante schon dem Luther des Jahres 1511, dass die Papstkirche ein großer Betrug und eine Verschwörung zum Verderben der Christenheit war. Dass der Erfurter Augustiner-Eremit bereits zu dieser Zeit solche Überlegungen anstellte, darf indes bezweifelt werden. Dafür sprechen nicht zuletzt seine späteren Selbstzeugnisse.

Sie beschreiben eine scheinbar paradoxe Seelenlage, die aus Grauen und Loyalität gemischt war: Trotz der zum Himmel schreienden Missbräuche, die er mit eigenen Augen gesehen hatte, war er selbst ein Papist, und zwar ein eingefleischter, der jeden auf dem Scheiterhaufen verbrannt hätte, der von der Macht des Papstes auch nur ein Jota wegnehmen wollte. Auch diese Behauptung gehört zur späteren Selbstdarstellung des Reformators. Auf diese Weise hebt Luther den Kontrast zwischen Einst und Jetzt und damit das Wirken Gottes im eigenen Leben hervor: Der Herr wollte, dass Luther im tiefsten Irrtum verweilte, damit er danach umso nachdrücklicher von der wiedergefundenen Wahrheit künden konnte! Wer wollte an der göttlichen Fügung in einem Lebensweg zweifeln, der von einer so radikalen Umkehr geprägt war. Luther, der romtreue Mönch, wurde durch diese Wende zum Hauptfeind des römischen Antichristen. Sein Lebensweg ähnelte damit dem Werdegang des Paulus, der als Verfolger des Christentums begann und als dessen größter Apostel endete.

Diese nachträgliche Deutung überlagert die Romerlebnisse von 1511 bis zur völligen Unkenntlichkeit. Das menschliche Gedächtnis arbeitet unaufhörlich weiter, schichtet neue Bilder über die alten, deutet um, stellt neue Zusammenhänge her und überzeugt sich schließlich selbst, dass es einst so und nicht anders war. Es ist faszinierend, diesen Prozess anhand der Tischreden nachzuverfolgen. Die Frage, was der Erfurter Mönch auf seiner Dienstreise in der Ewigen Stadt tatsächlich gesehen hat, lässt sich daher nur hypothetisch, durch indirekte Rückschlüsse, beantworten.

Rom und das Renaissancepapsttum

In den 95 Thesen vom Herbst 1517 polemisiert Luther im Zusammenhang mit dem Ablass gegen den kostspieligen Neubau von Sankt Peter, der im Frühjahr 1506 begann und den Abriss der altehrwürdigen Basilika, einer regelrechten Kirchenstadt innerhalb des Vatikans, zur Folge hatte. Diese Ruine dürfte der Besucher aus Thüringen vor Augen gehabt haben, wahrscheinlich mit sehr gemischten Gefühlen. Gott wünschte sich die aufrichtige Reue der Gläubigen und keine prunkvollen Kirchen: Diese Kritik des Jahres 1517 dürfte ebenso auf das Rom-Erlebnis von 1511 zurückgehen wie das Unbehagen an der Schnelligkeit, mit der italienische Priester die Messe lasen. Ihr «passa, passa!» – Mach schnell und mach Platz am Altar! – klang dem Reformator wie ein höhnisches Souvenir noch Jahrzehnte später in den Ohren. Alles andere ist spätere Schlussfolgerung und Selbstdeutung. Luthers Auftrag, im Namen der strengen Observanz gegen die Unionspläne des Generalvikars von Staupitz zu opponieren, hatte keinen Erfolg. Der Ordensgeneral Egidio da Viterbo missbilligte diese Umtriebe, sodass die Romreise zu dem Verbot führte, sich in dieser Angelegenheit an den Papst zu wenden.

Gerade das, was der Reformator bei seinen häuslichen Reflexionen über seine Romreise nicht der Erwähnung für wert befand, lässt tief blicken. Zu Beginn des Jahres 1511 zählte Rom gut 50.000 Einwohner und war damit bedeutend kleiner als die Metropolen Venedig und Mailand. Dafür war Rom der kosmopolitischste Platz Europas, sehr zum Unbehagen der «Römer aus Rom». Sie beklagten mit einer gehörigen Portion Fremdenfeindlichkeit, dass die «Ausländer» am Tiber die einträglichsten Positionen bekleideten und abkassierten, während für die Einheimischen nur Brosamen vom so reich gedeckten päpstlichen Tisch übrig blieben. Diese Vorwürfe waren nicht unbegründet. Die Kurie war das wichtigste Verwaltungs- und Verteilungszentrum der universellen Kirche. Zwar wurden nach dem Abendländischen Schisma von 1378 bis 1417 in weiten Teilen Europas, vor allem in Frankreich, die lukrativsten Pfründen vom König verliehen, doch hatte der Papst bei der Vergabe von Führungspositionen in der Kirche immer noch ein entscheidendes Wort mitzureden, speziell in Italien, aber auch in Süddeutschland, Portugal und anderen Teilen Europas. Die Ernennung neuer Kardinäle war dem Nachfolger Petri sogar allein vorbehalten und stets von Neuem eine diplomatische Haupt- und Staatsaktion: Wer bei der Vergabe von roten Hüten das Rennen machte, gewann nicht nur persönliche Macht, sondern mehrte auch das Prestige seiner Nation. Es war daher für die Mächtigen Europas ratsam, in Rom durch Diplomaten, Agenten und Sachwalter aller Art präsent zu sein, um kirchenpolitisch nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Darüber hinaus brachte jeder neue Papst seine Verwandten und Gefolgsleute in großer Zahl mit nach Rom, wo zumindest die engeren Familienmitglieder auf Dauer in den hohen Adel aufzusteigen versuchten. Auf diese Weise hatten sich regelrechte Kolonien gebildet. So gab es ein venezianisches Rom nach den Pontifikaten Eugens IV. (1431–1447) und seines Neffen Pauls II. (1464–1471), ein katalanisches Rom nach der Regierung Calixtus’ III. (1455–1458) und seines Neffen Alexander VI. (1492–1503), ein sienesisches Rom nach Pius II. (1458–1464) und ein ligurisch-genuesisches Rom durch Sixtus IV. (1471–1484), Innozenz VIII. (1484–1492) und Julius II., Sixtus’ Neffen, der ab November 1503 als Nachfolger Petri amtierte. Darüber hinaus kamen Spanier, Franzosen, Deutsche und Briten als Interessenvertreter der europäischen Mächte in größeren Verbänden an den Tiber. Sie bestanden aus Juristen, Prokuristen und Kaufleuten, Maklern und Journalisten, doch wurden auch speziellere Dienstleistungen angeboten.

Für die zölibatäre Männergesellschaft des Vatikans war Prostitution ungeachtet aller Keuschheitsgelübde unverzichtbar. Ein Verstoß gegen dieses Gebot galt überwiegend als lässliche Sünde. Manche Kardinäle wie etwa Rodrigo Borgia, der spätere Papst Alexander VI., hatten regelrechte Lebensabschnittsgefährtinnen, mit denen sie über längere Zeiträume hinweg eheähnlich zusammenlebten und Kinder zeugten, die nicht selten durch Fürsprache des Vaters beim Papst legalisiert wurden. Bei einer «wertkonservativen» Minderheit innerhalb des Kardinalskollegiums stießen diese Zustände allerdings auf Widerspruch. Kritik wurde in der europäischen Öffentlichkeit auch an anderen Problemzonen der Kirche geübt: Als anstößig galten das rasche Wachstum der kurialen Behörden, das nicht selten durch den Verkauf ganzer Ämterkollegien wie etwa Notariatsstellen zustande kam; die hohen Gebühren, die für die Ausstellung von Ernennungsurkunden und anderen Verwaltungsakten erhoben wurden; der weltliche Lebensstil vieler Kirchenfürsten, der die Grenzen zwischen dem geistlichen Stand und den Laien verwischte; oder der niedrige Bildungsstand vieler Prälaten, die ihre Ämter immer häufiger nicht ihrem geistlichen Lebenswandel und ihren intellektuellen Qualitäten verdankten, sondern nach politischer Opportunität oder Zahlungsfähigkeit ernannt wurden. Unter Alexander VI. wurde es sogar üblich, Kardinalate an die Meistbietenden zu verkaufen. Nach dem geltenden Kirchenrecht war diese Versteigerung von kirchlichen Spitzenpositionen Simonie und damit eine schwere Sünde, blieb aber bis in die Zeit Leos X. (1513–1521) verbreitet, ebenso wie der päpstliche Territorial-Nepotismus, der durch expansive, oft gewaltsame Staatsgründungsversuche zugunsten der Papstverwandten die politische Landkarte Italiens durcheinanderwirbelte.

Für moralisch strenger denkende Christen gab es im Rom des frühen 16. Jahrhunderts fraglos viel auszusetzen. Das blieb den Päpsten und der Kurie selbst nicht verborgen. Mit schöner Regelmäßigkeit wurden Reformkommissionen eingerichtet, die sinnvolle Vorschläge zur Abstellung der Anstößigkeiten ausarbeiteten, wirklich einschneidende Änderungen jedoch nie durchsetzen konnten. Ein «Sittengemälde» der Ewigen Stadt zur Zeit von Luthers Besuch lässt sich trotz oder gerade wegen der zahlreichen Zeugnisse von Zeitgenossen kaum entwerfen; in jeder Verallgemeinerung dieser Art lauert die Gefahr der Überzeichnung und damit der Einseitigkeit und Voreingenommenheit. Gewiss, Prostitution, vor allem der gehobenen Kategorie, war verbreitet. Prälaten und Bankiers hielten schöne und oft sehr gebildete und kreative Frauen aus, die sie nicht heiraten durften, konnten oder wollten. Dass Rom in der Renaissance insgesamt «käuflich» und «sittenlos» wurde, ist ein von Feindbilddenken diktierter Pauschalvorwurf. Mit sicherem Gespür für die Interessen ihrer Leser notierten römische Chronisten der Zeit spektakuläre Gewaltverbrechen und malten deren schaurige Umstände liebevoll aus. Unter der Herrschaft der Borgia, die zwischen 1497 und 1503 ihre Gegner durch Terrorkampagnen einzuschüchtern versuchten, lebten die höheren Prälaten wahrscheinlich gefährlicher als in Mailand oder Venedig, doch war die große Mehrheit der Einwohner von dieser gezielt eingesetzten Gewalt kaum betroffen.

Für die Kurialen oder Ex-Kurialen, deren Lebensabend nach dem Sacco di Roma im Jahr 1527 herandämmerte, wurde das Rom ihrer besten Jahre zu einem Mythos: Wer die Ewige Stadt vor dieser Katastrophe der großen Plünderung durch deutsche und spanische Söldner nicht erlebt hatte, der hatte sein Leben nicht wirklich gelebt. Im Zuge dieser Legendenbildung zirkulierten nostalgische Geschichten vom süßen Leben der Schönen, Reichen und Mächtigen in einem Klima der Toleranz, dem nichts Menschliches fremd war.

Richtig daran ist, dass die Inquisitoren relativ selten gegen religiöse Abweichler einschritten und auch dann meistens sehr maßvoll. Das lag nicht zuletzt daran, dass die Grenzlinie zwischen der heidnischen Antike und dem Christentum nicht scharf gezogen und erst recht nicht unüberschreitbar war. Im Gegenteil: Die Päpste der Renaissance beanspruchten das Erbe des römischen Imperiums für sich, und zwar politisch, kulturell und ideologisch. So fanden sie nichts Verwerfliches daran, christliche Werte, Heilslehren und Helden in die Bildersprache der klassischen Mythologie einzukleiden. Gottvater wurde wie Jupiter als Deus optimus maximus angesprochen, und ein Papst wie Leo X. konnte sich als Orpheus darstellen. Für die kurialen Humanisten, die solche Programme ausarbeiteten, war der Vorrang des Christentums vor dem Heidentum zwar unbestritten, doch erschien ihnen dieser Gegensatz durch die Herrschaft des Papstes, des Stellvertreters Christi auf Erden und Nachfolgers der antiken Imperatoren, zugleich entschärft. Für Fremde, die von Norden in die Ewige Stadt kamen, war die Synthese von Heidnischem und Christlichem hingegen unheimlich, wenn nicht gar gottlos. Dass Luther von den Ruinen der antiken Weltstadt, die von den Humanisten wie kostbare Reliquien verehrt wurden, nichts zu erzählen weiß, lässt tief blicken.

Auch von der «Renaissance-Stadt» Rom berichtet der Augustiner Eremit aus Erfurt so gut wie nichts, und das verwundert kaum. Im Jahre 1511 durchwanderte der deutsche Mönch eine graue Stadt am grauen Tiber, in die einige wenige glänzende Neubauten eingefügt waren, die das Stadtbild als ganzes jedoch nicht beherrschten. Neu-Sankt-Peter war ein Trümmerfeld, und der Apostolische Palast daneben ebenfalls noch nicht fertig. Das Stadtbild innerhalb der Aurelianischen Stadtmauern bestand ganz überwiegend aus alter und oft schäbiger Bausubstanz; was die Sauberkeit der Straßen und den Komfort der Gasthäuser anging, war Deutschland entschieden weiter, darin waren sich alle Reisenden der Zeit einig. Dass Michelangelo Buonarroti während Luthers Besuch an den Deckenfresken der Sixtinischen Kapelle arbeitete und dort mit seinen nackten Jünglingen unübertroffene Ideale menschlicher Schönheit schuf, spiegelt die kulturelle Differenz zwischen Deutschland und Italien und damit die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen im Europa der frühen Moderne wider. In den ökonomisch dynamischsten Städten des deutschen Reichs wie Nürnberg lebten innovative Künstler, die wie Albrecht Dürer bei ihren Italienreisen die Errungenschaften des neuen Renaissancestils entdeckt und sich eigenständig angeeignet hatten, doch blieben ihre Hervorbringungen vorerst Ausnahmen in einem insgesamt sehr viel traditionelleren Umfeld. Was der Antiken-Verächter Luther zu den schwül erotischen Gestalten Michelangelos in der Sixtinischen Kapelle zu sagen gehabt hätte, lässt sich vermuten: Pfui, Teufel! Dieses Urteil fällte er später jedenfalls über Rom insgesamt: Ich war in Babylon und habe die Werke des Antichristen mit eigenen Augen gesehen!

Vernetzung und Heilsangst

Seine Jahre im Kloster hat Luther später mit den Leitmotiven der Abgeschiedenheit und Weltferne, der Traurigkeit und der Angst beschrieben. Zumindest für seine Zeit als Lehrer an der Wittenberger Universität ab 1512 kann von einer solchen Isolation jedoch keine Rede sein.

Bei der Teilung der sächsischen Gebiete im Jahre 1485 war die Stadt Leipzig mit ihrer renommierten Universität an die Albertinische Linie gefallen, die in Dresden residierte. Für Friedrich den Weisen, den Kurfürsten aus dem Ernestinischen Zweig, bestand daher in Sachen akademischer Bildungseinrichtungen Nachholbedarf. Dieser Ersatz wurde 1502 mit der Gründung der Universität im Residenzstädtchen Wittenberg geschaffen, und zwar mit Erfolg: Schon zehn Jahre später waren dort vierhundert Studenten eingeschrieben, was ungefähr einem Fünftel der gesamten Bevölkerung Wittenbergs gleichkam. Reich wurde der Augustiner-Eremit Luther durch seine dortige Vorlesungstätigkeit jedoch nicht. Bescheidenen Verdienst brachte ihm allein seine Predigttätigkeit an der Stadtkirche ein. So blieb sein Lebensstil, ökonomisch gesehen, klösterlich beschränkt, nicht jedoch der Kreis seiner Freunde und Bekannten und das daraus resultierende Beziehungsnetz. Früh sticht die enge Anbindung des Mönchs an einflussreiche Protektoren hervor. Schon die Beziehung Luthers zu seinem Ordensoberen Johannes von Staupitz war trotz der Meinungsverschiedenheiten in Sachen Ordensreform durch Freundschaft im doppelten Sinn, durch wechselseitige Unterstützung und persönliche Wertschätzung, gekennzeichnet. Für ein solides Klientelverhältnis zwischen dem Patron von Staupitz und dem «Gefolgsmann» Luther reichte an sich die Übereinstimmung der Interessen aus; kam wie in diesem Fall Sympathie hinzu, war das Verhältnis auf Dauer gefestigt und konnte auch Konflikte aushalten. Bezeichnenderweise hat der spätere Reformator seinem alten Mentor, der im Schoße der alten Kirche verblieb und als Benediktinerabt starb, ein ehrendes Andenken bewahrt und auf dessen Erlösung auch ohne Zugehörigkeit zur wahren Kirche gehofft.

In Wittenberg knüpfte der Theologie-Dozent Luther enge Beziehungen zum herzoglichen Rat Georg Spalatin, der für Jahrzehnte zu seinem vertrauten Ratgeber und unverzichtbaren Vermittler gegenüber dem Landesherrn werden sollte. Spalatins Fürsprache und Informationen waren für Luther umso wichtiger, als er selbst zu keinem Zeitpunkt zur engeren Gesellschaft des Hofes zählte:

Einer seiner Schüler aber sagte: Herr Doktor, es wird berichtet, dass Ihr mit Herzog Friedrich niemals gesprochen habt. Er antwortete: So ist es![13]

In fast anderthalb Jahrzehnten gab es kein einziges Gespräch zwischen Luther und seinem Landesherrn, weder unter vier Augen noch in größerem Kreis. Dieser Verzicht auf direkte Kommunikation ist umso ungewöhnlicher, als es an der Tafel des Kurfürsten durchaus nicht höfisch steif, sondern durchaus familiär zuging. So führte «Claus Narr», der durch seinen zynischen Scharfsinn berühmt-berüchtigte Hofnarr, dort öfter das große Wort, der Wittenberger Professor aber blieb außen vor. Friedrich, der aus gutem Grund der Weise genannt wurde, wusste warum, zumindest ab 1517. Durch die Vermeidung jedes unmittelbaren Kontakts mit Luther konnte sich der Herzog in dessen Auseinandersetzungen mit Rom als unparteiisch, manchmal auch als unwissend darstellen und so Kritik von sich ablenken. In Wirklichkeit war der kluge Politiker Friedrich in der Regel sehr wohl über Luthers Vorgehen unterrichtet. Zumindest in den Grundzügen war diese Strategie zwischen beiden Seiten sogar genauestens abgesprochen und bestens koordiniert. Welche Bedeutung dabei einem Vertrauensmann wie Spalatin und den herzoglichen Räten insgesamt zukam, ist unschwer zu ermessen.