Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Weyrich

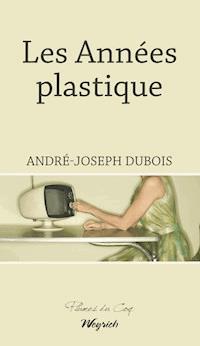

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Le portrait d'une femme à travers un XXe siècle agité

« Ni biographie, ni fiction » : c’est à une traversée du XXe siècle que nous convie André-Joseph Dubois avec ce cinquième livre. En suivant sa mère, « par exemple », de la Belle Époque aux années 2000… Et c’est l’Histoire vécue par les anonymes qui défile. Deux guerres mondiales, les Trente Glorieuses, la société de consommation, la transformation de nos quotidiens et de nos villes, tant de choses qui ont jalonné le siècle. Et en filigrane, cette question : qu’est-ce donc qu’avoir été une femme « alors » ?

Sous le scalpel du styliste, l’émotion affleure continuellement : c’est que, pour un fils, une mère n’est jamais une femme ordinaire. Et celle-ci n’a pas ménagé ses luttes, en dépit du « monde qu’on lui proposait », jusqu’à enfin réaliser le rêve qu’elle poursuivait depuis l’enfance.

Une fiction historique qui vous transportera de la Belle époque jusqu'au début du XXIe siècle, en passant par les guerres mondiales du XXe.

A PROPOS DE L'AUTEUR

Né en 1946 à Liège,

André-Joseph Dubois illustre sa Wallonie natale dans ses romans, en particulier les années 1980. Il fut récompensé à deux reprises par le Prix Félix Denayer de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique.

EXTRAIT

Au début des années 1920, comme il s'était mis à mieux gagner sa vie, mon grand-père entreprit de se faire construire une demeure qui ne serait pas une simple maison ouvrière.

Elle compta au rez-de-chaussée un salon et une salle à manger conjoints par une baie arquée, l'ensemble fut appelé

living room, encore qu'on y vécût fort peu. Puis venait le bureau, une pièce sans fenêtre à peine éclairée par un lanterneau, où mon grand-père ne fit jamais son courrier parce qu'on n'y voyait guère. À l'étage, la plus vaste des chambres, qui faisait toute la façade et fut d'emblée attribuée à ma mère, s'augmentait d'une loggia. La rue était en forte pente, par-derrière une terrasse en contrebas dominait les jardins voisins ; on la pourvut d'un muret d'une vasque à l'angle ; toutefois, effet d'une modestie inattendue ou réflexe de classe, on s'entêta à dire

la cour. Mais une cave à vins fut aménagée. De loin en loin mon grand-père faisait revenir une feuillette de bourgogne, on en buvait encore le dimanche quand j'étais petit. Le corridor fur recouvert d'un stuc qui imitait un marbre bleuâtre. S'étant abouché dans un couple de sculpteurs-décorateurs, mon grand-père fit placer dans le

living des gorges et des angelots de plâtre. et dans l'embellie qui se prolongea jusqu'à la crise de 1929, pour justifier la salle à manger il la munit de meubles "Louis XV liégeois en chêne. Massif.". Je marque par le point suivi de la majuscule l'insistance admirative dont chez moi on rehaussait ce "massif" : le M différé, presque doublé, conférait à la noblesse du chêne un surcroît de prestige : comme si la majesté de Louis XV n'y suffisait pas, tempérée qu'elle était par le provincial "liégeois". Quand au salon, le piano de ma mère en constitua le principal ornement.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 130

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

À Vincent, Lucas et Rafael

Ma mère est morte en 2013, dans sa cent-deuxième année. Pendant les quelque quarante-cinq ans de son veuvage, je lui ai rendu visite deux fois par semaine.

C’est au cours de ces tête-à-tête que se sont formés le projet et la matière de ce livre : ni biographie, ni fiction. Juste de la littérature.

Que peut-on savoir d’un homme, aujourd’hui ?

(Jean-Paul SARTRE, L’Idiot de la famille)

Et d’une femme donc !

J’ai fini de mettre au jour l’héritage que j’ai dû déposer au seuil du monde bourgeois et cultivé quand j’y suis entrée.

(Annie ERNAUX, La Place)

Au début des années 1920, comme il s’était mis à mieux gagner sa vie, mon grand-père entreprit de se faire construire une demeure qui ne serait pas une simple maison ouvrière.

Elle compta au rez-de-chaussée un salon et une salle à manger conjoints par une baie arquée, l’ensemble fut appelé living room, encore qu’on y vécût fort peu. Puis venait le bureau, une pièce sans fenêtre à peine éclairée par un lanterneau, où mon grand-père ne fit jamais son courrier parce qu’on n’y voyait goutte. À l’étage, la plus vaste des chambres, qui faisait toute la façade et fut d’emblée attribuée à ma mère, s’augmentait d’une loggia. La rue était en forte pente, par-derrière une terrasse en contrebas dominait les jardins voisins ; on la pourvut d’un muret et d’une vasque à l’angle ; toutefois, effet d’une modestie inattendue ou réflexe de classe, on s’entêta à dire la cour. Mais une cave à vins fut aménagée. De loin en loin mon grand-père faisait revenir une feuillette de bourgogne, on en buvait encore le dimanche quand j’étais petit. Le corridor fut recouvert d’un stuc qui imitait un marbre bleuâtre. S’étant abouché avec un couple de sculpteurs-décorateurs, mon grand-père fit placer dans le living des gorges et des angelots de plâtre. Et dans l’embellie qui se prolongea jusqu’à la crise de 1929, pour justifier la salle à manger il la munit de meubles « Louis XV liégeois en chêne. Massif. ». Je marque par le point suivi de la majuscule l’insistance admirative dont chez moi on rehaussait ce « massif » : le M différé, presque doublé, conférait à la noblesse du chêne un surcroît de prestige ; comme si la majesté de Louis XV n’y suffisait pas, tempérée qu’elle était par le provincial « liégeois ». Quant au salon, le piano de ma mère en constitua le principal ornement.

En visite alors que les plafonnages étaient encore humides, une vieille voisine se serait exclamée, dans cette langue wallonne difficilement traduisible parce que l’intonation y est pour moitié pourvoyeuse du sens : « Une sonnette ? Une boîte aux lettres ? Ce n’est rien de monter, mais redescendre ! »

Mais la maison de mon grand-père n’eut jamais de salle de bains. La cuisine – qui ne s’appelait cuisine que parce qu’en effet on y cuisinait – n’avait pas d’arrivée d’eau. Pour trouver un robinet, il fallait entrer dans un cagibi contigu en principe dévolu à la toilette. On s’y lavait dans un bassin émaillé qui prenait ensuite place sous l’évier. Longtemps la maisonnée ne disposa que d’un seul évier, celui-là. Mon grand-père se rasait dans ce réduit, face à la fenêtre étroite comme une meurtrière, et il devait laisser la porte ouverte pour manœuvrer son blaireau. Afin d’être à bonne distance du miroir, il lui fallait s’adosser à une autre porte qui donnait sur le W.C. Comme celui-ci n’était séparé de la cuisine que par une mince cloison, il était gênant de s’y rendre quand il y avait des visiteurs, lesquels n’accédaient qu’exceptionnellement aux belles places que de toute façon on ne chauffait pas en hiver.

La maison était construite sur un terrain minier. Tous les deux ou trois ans, les angelots se craquelaient, le stuc se lézardait, il fallait s’en remettre au charbonnage qui dépêchait un peintre rafistoleur. Mon grand-père n’avait pas voulu du gaz qu’il jugeait trop dangereux, surtout avec sa femme prétendument tête en l’air. Les femmes (ma grand-mère, puis ma mère après son mariage) se levaient à l’aube pour allumer leurs poêles et préparer le café. Ce n’est que peu avant la guerre que mon père, exaspéré, menaça de quitter la maison avec ma mère enceinte si mon grand-père ne consentait pas à installer le gaz. Il eut gain de cause. Quand, huit ans plus tard, ce fut mon tour de naître sur une table, dans la cuisine, celle-ci disposait d’une cuisinière Nestor-Martin à quatre becs, mais elle n’avait toujours pas d’évier, n’en eut jamais, et on continuait de puiser l’eau dans le cagibi.

Les seules transformations que connut la maison dataient des années trente, lors du mariage de mes parents, quand il avait fallu leur aménager un appartement au premier. Sur une plate-forme, à côté du lanterneau qui s’assombrit encore davantage, on construisit un boyau où prirent place, sur le modèle du cagibi du rez-de-chaussée, un W.C., un évier, et plus tard une cuisinière identique à celle de ma grand-mère. Cette seconde cuisine était si étroite que, petit garçon, je ne pouvais y tenir avec ma mère. Un menuisier avait fixé une tablette de bois montée sur des charnières, elle servait au nettoyage des légumes, on la rabattait pour se glisser aux toilettes. Le jeune couple occupant leur chambre, mes grands-parents couchèrent dorénavant dans le salon du rez-de-chaussée, sous les angelots, sur un divan-lit, lit la nuit, divan le jour, à trois pas des meubles Louis XV liégeois en chêne. Massif.

Jusqu’au point le plus extrême de son interminable vieillesse, ma mère parla toujours de cette maison comme d’un palais. À peine si elle ajoutait, rendue prudente par mes protestations, « pour l’époque », expression vague, indéterminée, qui tenait du mythe, comme l’âge d’or ou les neiges d’antan. Aussi longtemps qu’elle fut en mesure d’entendre une argumentation, je lui ai représenté que ce palais manquait singulièrement de confort, qu’on ne pouvait y prendre un bain ou une douche, qu’il se distribuait sur trois étages étroits et raides, de la cour aux combles (où fut installée la chambre que mon frère et moi partagions), qu’on y avait froid l’hiver, qu’il fallait escalader toute une rue escarpée pour l’atteindre. Elle secouait la tête et répétait : « Oui, mais pour l’époque… » Alors je lui expliquais que les salles de bains, les calorifères, les conduites d’eau et de gaz existaient depuis belle lurette, qu’il fallait à coup sûr plaindre ceux qui n’avaient pas eu les moyens de s’offrir ces progrès, mais que tel n’avait pas été le cas de mon grand-père – le côté palais de la maison, justement, le prouvait assez. Souvent même, irrité de ce que je jugeais de la mauvaise foi, j’ajoutais que mon grand-père avait odieusement sacrifié à sa prétention petite-bourgeoise le bien-être de ma grand-mère, et plus tard celui de ma mère elle-même. Mais ma mère au fond ne savait pas trop ce qu’est un petit-bourgeois. J’entreprenais de lui démontrer qu’après cette fameuse maison paternelle, elle avait connu d’autres habitations à la fois plus anciennes et plus commodes. Mal m’en prenait.

Mes parents n’étaient pas au rendez-vous des Trente Glorieuses, ces trois décennies qui ont apporté dès les années cinquante le bond de mieux-être que l’on sait. Son patron ayant fait faillite, mon père perdit sa tournée de représentant. Il fut trop heureux d’obtenir celle de mon grand-père qui prenait sa retraite. Mais le nouveau patron exigeait qu’il habite sur place, dans le Hainaut, l’époque n’était plus à payer l’hôtel aux représentants. Assisté de mon grand-père, il loua près de Charleroi une maison suffisamment grande pour accueillir les deux ménages. On disait que ce nouveau logis avait appartenu à un notaire. On y voyait encore les vestiges d’une domesticité : une cage qui avait dû être un monte-plats, une cuisine avec des dépendances et même, sur le côté, une entrée de service. Le hall était large et dallé de vrai marbre. Une pièce qui fut le nouveau bureau avait sans doute servi d’antichambre ; elle en joignait une autre, vaste, le cabinet du notaire, je suppose, dont mes parents firent leur chambre. La salle de bains était à l’étage ; sa fenêtre dépolie tamisait doucement la lumière du jardin ; les pieds de la baignoire, des pattes griffues de lion, m’impressionnaient beaucoup. Je jouais seul au jardin qui était assez grand pour être tour à tour la steppe de Michel Strogoff, la jungle de Mogambo ou même, avec un rien d’imagination, sous ma trottinette le Pacifique que survolait l’avion de Buck Danny. Quand il pleuvait, je m’établissais dans une bâtisse au fond du jardin, un peu branlante, à deux étages, dont je ne sais à quoi elle avait pu servir. Dès que je pense à cette maison de mon enfance – même si je n’y ai passé que trois ans, elle est celle où j’ai lu mes premiers livres –, j’en revois les vitraux sur les portes : des femmes à la Mucha, flexibles comme des lianes, qui cueillaient des grappes de raisin.

Comme nous avions emporté nos poêles et que le chauffage central avait été jugé trop onéreux, on conserva l’habitude de vivre dans la cuisine. Le bassin émaillé garda son office, sous une pompe à eau de pluie, dans une arrière-cuisine profonde comme une salle de danse ; une fois par semaine, et seulement en été, on remplissait parcimonieusement la baignoire. Somme toute, nous vivions comme des pauvres dans cette ancienne demeure de riches. Pendant le premier hiver, celui de 53-54 que l’abbé Pierre a rendu célèbre, il gela si fort que les tuyaux du chauffage central éclatèrent, inondant le rez-de-chaussée et les caves : puisqu’ils ne servaient pas, nous apprit-on, il aurait fallu les vidanger.

De tous les logements qu’elle a connus, c’est celui-là que ma mère a le plus dénigré. Elle en assurait seule l’entretien. La lessive l’occupait tout au long du lundi ; dès le dimanche soir, elle avait mis le linge à tremper ; s’il pleuvait, elle le faisait sécher dans l’arrière-bâtiment, après l’avoir transporté dégouttant à travers le jardin. Le repassage prenait trois bons jours : « Quatre paires de draps de lit, rappelait-elle dans ses vieux jours, et les chemises de quatre hommes » (c’était me grandir beaucoup que de me compter pour un homme, mais soit). J’ai toujours dans l’oreille la syncope de sa boiterie quand elle courait à travers les volées d’escalier. Elle faisait les courses aux quatre coins du quartier. À Charleroi, elle ne connaissait personne, ne se lia jamais avec aucun voisin, se considérant en terre étrangère, donc vaine et hostile. Le living – il y en avait un là-bas aussi, gigantesque – qu’on ne chauffait pas était très humide. Son piano se désaccorda définitivement, d’ailleurs elle n’en jouait plus jamais.

Mais le patron de mon père eut cette lubie de nous faire habiter au-dessus du dépôt de papier peint, au centre de Charleroi. Il s’agissait encore d’une ancienne maison de maître dont les étages étaient aménagés en appartement. Le chauffage central fonctionnant pour les magasiniers au rez de-chaussée, nous avons pu en profiter nous aussi. La salle de bains est devenue d’un usage quotidien, et le séjour aussi. Les larges fenêtres et les hauts plafonds moulurés mettaient en valeur les meubles Louis XV ; toutefois, pour économiser les fauteuils, on les couvrait de vieilles tentures avant de s’asseoir. Nous n’avions pas accès à la cave, il fallut donc s’équiper d’un frigo. Et puis le goût de la consommation commençait à nous gagner : mon père avait remplacé la Coccinelle tape-cul avec laquelle il partait en tournée par une Opel Rekord à la silhouette plus américaine. Toutefois, nous disposions de moins de place ; ma mère avait dû se débarrasser de son piano de toute façon inutilisable. Mes grands-parents se tenaient dans une seule pièce ; mon grand-père y est mort.

Les affaires du patron marchaient, le dépôt se développait, il fallut lui céder les étages. Mon père se remit en campagne, il trouva une maison qui ne payait pas de mine, mais dont le loyer était à notre portée. Le confort est une drogue, il négocia que le propriétaire construirait une salle de bains en annexe. Il y faisait glacial, on se baignait en compagnie d’un radiateur à gaz qui grillait la peau sans réchauffer. Car nos poêles avaient repris leur fonction et nous cette coutume du living où on ne vit pas. Nous nous cantonnions dans une pièce contiguë à la cuisine, plaisamment appelée l’orangerie à cause de la couleur un peu osée dont mon père l’avait repeinte. C’est là aussi qu’on regardait la télévision, d’irruption récente, sur des pliants de jardin qu’on rangeait pour les repas. Poursuivant la série, ma grand-mère mourut comme nous commencions à évoquer notre retour à Liège.

Car dix ans d’exil, ça suffisait. Mon père, qui était sujet à des coups de force, colla sa démission au patron. On appréciait sans doute son travail : pour le garder, on offrit de le rapatrier, avec une tournée écornée il est vrai. Ma grand-mère morte, mon frère marié, nous restions à trois. On pourrait croire que ma mère n’eut de cesse de regagner sa maison, celle de son père, dont elle venait d’hériter, mais il n’en fut jamais question. Elle s’était remise à souffrir de sa hanche ; cette demeure haut perchée, avec ses escaliers raides, lui était impraticable ; et puis la population du faubourg Sainte-Marguerite avait vieilli ; des immigrés italiens – gens bruyants et de peu de goût – venaient d’apparaître. Mais surtout, une telle absence de confort ne correspondait plus au rêve de bonheur qu’avaient vulgarisé (dans tous les sens du mot) les années soixante. Et quand, des décennies plus tard, j’essayais de convaincre ma mère que ses louanges de la maison paternelle ne se justifiaient pas, c’est moi qui étais bête. J’aurais dû comprendre qu’évidemment sa nostalgie logeait tout entière dans cette expression de « maison paternelle ».

Pendant notre exil, des buildings s’étaient élevés sur les rives de la Meuse et de l’Ourthe. Mes parents louèrent un appartement dans l’un d’eux. Il était un peu cher, le loyer de la maison aiderait à nouer les deux bouts. Les plafonds n’avaient pas été conçus pour du style Louis XV, il fallut amputer le buffet de la couronne tressée qui le surmontait. Elle prit place dans un tiroir, comme une relique de temps révolus. La mode était aux bibelots chinois, à la moquette, aux tapis d’Orient, aux miroirs (des « soleils »), à tout ce qui faisait cossu. Ma mère abusait de ce mot qu’elle faisait siffler après un suspens, comme le fameux « massif ». Mais cet appartement sans doute réclamait son tribut, comme les demeures précédentes : un soir, mon père s’est effondré, mort. Ses moyens s’étant réduits, ma mère obtint un logement dans une des tours de Droixhe. À la fin des années quatrevingt-dix – elle avait quatre-vingt-sept ans –, on jugea que ces tours avaient fait leur temps et qu’il fallait les détruire. Cette fois, c’est moi qui trouvai le nouvel appartement. Ma mère y a achevé son existence, à côté des meubles Louis XV dont le chêne s’était par endroits un peu fêlé.

Quand, ayant bouclé le siècle, elle résumait sa vie, elle se limitait à évoquer ses déménagements dont elle achevait le récit souvent cocasse par cette conclusion où se retrouvent la modestie et la résignation propres aux petites gens (ce qu’elle n’était pas tout à fait) : « Dans la vie, on passe parfois par de drôles de moments. » Je m’agaçais de son idée fixe de vieillard qui négligeait tant d’autres drôles de moments : deux guerres, la peur, les privations, la captivité de mon père, un enfant à élever seule, des bombardements, des mitraillages d’avions ; les maladies, la souffrance, les deuils, la solitude ; le sordide des aspirations insatisfaites et des désirs ravalés ; les renoncements ; et puis, tout compte fait et tout simplement, d’avoir été une femme alors