2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Deseo

- Sprache: Spanisch

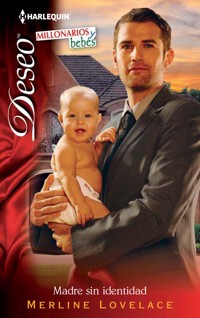

"¿Eres la madre de mi hija?" El multimillonario Alex Dalton había tenido en su vida mujeres de sobra. Pero ahora necesitaba a una en concreto: a Julie Bartlett, la pelirroja salvaje con la que había pasado la noche más apasionada de su vida. ¿Era ella la que había dejado a un bebé en la puerta de la mansión Dalton? Las pruebas de paternidad no resultaron concluyentes, así que necesitaba el ADN de Julie para determinar si el padre de la niña era él o su hermano gemelo. Pero cuando Julie se negó a cooperar, Alex juró que la tentaría para que le diera todo lo que él quería.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 172

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2012 Merline Lovelace. Todos los derechos reservados.

MADRE SIN IDENTIDAD, N.º 1899 - febrero 2013

Título original: The Paternity Proposition

Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.

Publicada en español en 2013

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.

Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.

® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

I.S.B.N.: 978-84-687-2641-0

Editor responsable: Luis Pugni

Conversión ebook: MT Color & Diseño

www.mtcolor.es

Capítulo uno

–¡Oh-oh!

La exclamación del mecánico hizo que Julie Bartlett levantara la cabeza. Tenía calor, estaba sudando y llena de manchas de aceite de motor. No estaba de humor para otro problema técnico. El avión agrícola en el que estaban trabajando tenía casi tres veces su edad y había conocido años duros antes de que sus actuales dueños lo compraran. No iba a volver a subirse a aquel avión hasta que ella y el jefe de mecánicos hubieran colocado nuevos anillos en las cabezas de los cilindros. Chuck Whitestone, que siempre estaba mascando tabaco, y el otro socio de Julie, Dusty Jones, sumaban entre todos ochenta y dos años en el negocio de la aviación agrícola. Habían sobrevivido a duras penas a los tiempos duros, cuando la caída de los precios y la ejecución de las hipotecas llevaron a muchos granjeros de Oklahoma a abandonar sus tierras. Con las cosechas estadounidenses ahora en alza tendrían que haber dejado ya atrás aquella etapa y deberían estar recogiendo beneficios.

Deberían era la palabra adecuada. Dusty Jones le daba mil vueltas a cualquier piloto joven o experimentado, de eso Julie podía dar fe. La había llevado para sobrevolar rozando los campos de trigo de sus padres cuando ella tenía nueve años, y gracias a él había conseguido la licencia de piloto antes de tener la edad legal para conducir un coche. Y pudo pagarse la universidad de Oklahoma con varios trabajos aéreos cuando sus padres murieron. Y nada más graduarse consiguió trabajo en una pequeña aerolínea regional.

En aquel momento sus planes eran hacer más horas de vuelo y pasarse a una compañía de pasajeros más grande. La subida del precio del combustible tiró por tierra aquel objetivo. Las líneas comerciales reducían rutas y personal, así que Julie cambió el transporte de pasajeros por el transporte de mercancías. En los últimos cuatro años había volado a tantas localidades remotas en América del Sur y del Norte que no recordaba ni la décima parte de los lugares en los que había pernoctado. Seguramente seguiría saltando de país en país si Dusty no le hubiera llamado un par de meses atrás para sugerirle que se asociara con él y con Chuck Whitestone. Jack y él estaban ya bajando por la colina de los setenta años, le recordó. Querían retirarse ya pronto. Si Julie se quedaba en Agro-Air unos cuantos años, podría comprarle la empresa entera. Lo único que necesitaban ahora era una pequeña inyección de efectivo para mantenerse a flote hasta la jubilación.

Resultó que el concepto de «pequeña inyección» de Dusty era muy diferente al de Julie. Sin embargo, no podía dejarles a Chuck y a él en la estacada. Así que dejó su trabajo e invirtió todos sus ahorros en Agro-Air. Pero incluso alguien con tantas horas de vuelo como ella no podía lanzarse de cabeza a la agricultura aérea. Pasar por debajo de los cables de alta tensión y esquivar copas de árboles requería unas habilidades de vuelo completamente distintas. Y también el equivalente a una doble licenciatura en biología y química. Por suerte Julie había recibido las clases de ciencias necesarias en la universidad, pero aun así Dusty insistió en que durante aquellos dos últimos meses hiciera el trabajo pesado: conducir camiones, mezclar pesticidas y hacer el mantenimiento del avión. Aprendió todos los aspectos del negocio desde abajo, tanto desde el punto de vista literal como del figurativo.

Durante su duro aprendizaje, Julie descubrió también que uno de sus nuevos socios iba al casino casi con la misma frecuencia con la que se subía al avión. El dinero que ella había invertido en Agro-Air tendría que haber sido destinado a la compra de nuevo equipamiento. Pero Dusty lo había desviado para pagar sus deudas más apremiantes. Así que allí estaba ella ahora, tratando de devolver al aire aquel viejo cacharro de cuarenta y cinco años. Y no quería oír que Chuck había encontrado un nuevo problema en el motor del avión. Cruzó los dedos y asomó la cabeza por encima del soporte del motor.

–¿Oh-oh qué?

El mecánico señaló algún punto detrás de él.

–Tenemos compañía.

Julie se giró y miró hacia las olas de calor que titilaban por encima del polvoriento camino que llevaba al hangar de Agror-Air. Una columna de polvo rojo de Oklahoma se alzaba sobre las iridiscentes oleadas. El causante de la columna era un Jaguar.

–Maldición.

El estómago se le puso completamente del revés. Solo se le ocurría una razón para que un coche deportivo de más de setenta mil dólares apareciera en aquel polvoriento camino. Y al parecer a Chuck se le había ocurrido lo mismo. El mecánico sacudió la cabeza.

–Dusty ha vuelto a hacerlo.

Julie apretó las mandíbulas, se sacó el trapo del bolsillo del mono y se limpió la cara cubierta de grasa. El brutal calor de julio la había llevado a recogerse la salvaje melena castaña bajo una gorra de béisbol. Así que estaba bañada en sudor y sin ningunas ganas de amenazar, halagar o negociar con ningún acreedor de Agro-Air.

Excepto...

Cuando el Jaguar plateado se detuvo unos cuantos metros más allá, el hombre que salió del coche no se parecía a ninguno de los acreedores que venían a reclamarles pagos. Julie deslizó las gafas de sol hasta la punta de su sudorosa nariz. El hombre tenía el pelo rojizo con reflejos dorados por el sol, hombros de deportista ocultos bajo una inmaculada camisa blanca y antebrazos musculosos. Una hebilla de cinturón plateada brillaba bajo el sol de julio por encima de unos pantalones de sport que solo los hombres de vientre plano y caderas estrechas podían llevar.

Aquel tipo hacía algo más que llevarlos puestos. Podría haber salido en un anuncio con alguna modelo anoréxica a su lado. Julie estaba disfrutando de la vista hasta que el hombre se quitó las gafas de sol y se las colgó del cuello abierto de la camisa.

–¡Oh, Dios mío!

Reconoció aquellas caderas estrechas y aquellos hombros anchos. Hacía un año más o menos la habían dejado pegada a las sábanas. Otro tipo de calor se apoderó de ella. Fuerte y completamente inesperado. Sintió cómo le quemaba mientras las imágenes se abrían paso en su cabeza. Imágenes de aquel hombre sudando mientras ella se montaba a horcajadas sobre sus caderas. Las manos de él en sus senos, en su cintura. Las suyas explorando cada centímetro de la gloriosa virilidad que tenía debajo.

Pero no recordaba su nombre. ¿Andy? ¿Aaron? Ella nunca se iba a la cama con desconocidos. ¡Nunca! Excepto aquella única vez.

Si no hubiera aparecido en aquel pequeño aeropuerto de las afueras de Nuevo Laredo en un jet privado de doble motor... si no se hubieran encontrado en la caseta de operaciones... si él no se hubiera ofrecido a invitarla a una cerveza...

Oh, por el amor de Dios, nada podía borrar la estupidez de aquella noche. Ni la ansiedad que sintió días después de su alocado maratón de sexo. Habían utilizado preservativo, varios, de hecho, pero el mes siguiente tuvo un retraso de casi diez días.

Más tarde se dio cuenta de que seguramente se debía a los cambios en el ciclo del sueño, pero fueron diez días muy tensos. Al recordar el miedo que pasó al ir a la farmacia a comprar una prueba de embarazo se subió las gafas otra vez a la nariz con dedo firme. No quería que hubiera ni rastro de aquel sufrimiento cuando saludara a aquel fantasma de su no tan lejano pasado.

O tal vez no le saludara. El hombre miró con desprecio a su alrededor mientras se acercaba a ellos y se dirigía directamente al jefe de mecánicos.

–Estoy buscando a Julie Bartlett. ¿Está por aquí?

Medio cherokee medio afroamericano, Chuck no era especialmente sociable. Miró al desconocido de arriba abajo.

–Puede ser. ¿Quién la busca?

–Me llamo Dalton. Alex Dalton.

¡Ajá! Alex. Ese era su nombre, se dijo Julie mientras Chuck le dirigía al hombre otra mirada lacónica.

–¿Está usted en el negocio de los casinos?

Sorprendido por la pregunta, Dalton sacudió la cabeza.

–No. Equipamiento para yacimientos petroleros. Julie Bartlett –repitió–. ¿Está aquí?

Chuck guardó silencio para que ella contestara. Y lo hizo, pero primero se limpió otra vez las manos en el trapo y dejó escapar un fuerte suspiro.

–Sí, soy yo.

Podía aceptar el hecho de que no la hubiera reconocido al instante con la gorra de béisbol y el mono. Pero no le gustó el modo en que la miró por segunda vez. ¿Era sorpresa lo que reflejaban aquellos ojos azules? ¿O no podía creer que hubiera tenido una noche de sexo con aquel mono grasiento? Fuera lo que fuera, le dolió. Así que el siguiente comentario de Julie sonó muy frío.

–¿Qué puedo hacer por ti, Dalton?

–Me gustaría hablar contigo –miró de reojo a Chuck–. A solas.

Se sintió tentada a pedirle que dijera allí mismo lo que tenía que decir. Todavía estaba molesta por aquella breve mirada.

–De acuerdo. Entremos. En la oficina hay aire acondicionado.

Llamar oficina a aquel cubículo de madera situado dentro del hangar era demasiado pretencioso, pero tenía aire acondicionado al lado de la única ventana y servía para combatir el calor del verano.

El aire acondicionado fue como una bofetada de frescor que se agradeció cuando Julie entró delante de Dalton y cerró la puerta tras él. Se imaginaba lo que le debía parecer aquel lugar. Ella tuvo que tragar saliva cuando entró por primera vez dos meses atrás. Informes meteorológicos, planes de fumigación, facturas de combustible y de productos químicos ocupaban toda la superficie horizontal disponible y prácticamente cubrían el ordenador. El polvo llevaba acumulándose desde la Edad Media. Había una lámpara torcida sobre el escritorio y otra en la esquina en la que estaba el armarito de metal. La gata de Dusty, gorda y tuerta, estaba espatarrada sobre la única silla. Belinda abrió el ojo bueno para observar con escaso interés al intruso y volvió a cerrarlo.

Julie hizo amago de echar al animal de la silla, pero al ver la inmaculada camisa de Dalton y los pantalones negros se detuvo. Si se sentaba allí se levantaría luego lleno de pelos de gato. Al parecer él había llegado a la misma conclusión, porque optó por quedarse de pie.

Julie seguía sin poder relacionar a aquel ejecutivo sofisticado y elegante con el piloto socarrón con el que había pasado unas horas tan intensas. Julie apartó de sí la imagen de sus duros muslos y los musculados hombros y se inclinó sobre la parte delantera del escritorio de Dusty.

–Esto es lo más a solas que podemos estar –dijo señalando a la gata con la cabeza–. ¿De qué querías hablar conmigo?

En lugar de responder, Dalton le hizo a su vez una pregunta.

–¿Te acuerdas de mí?

–Tardé un poco en reconocerte cuando bajaste del coche –dijo encogiéndose de hombros–. Pero finalmente te ubiqué. Nuevo Laredo, hace un año aproximadamente.

Dalton deslizó la mirada desde su rostro al mono ancho. Esta vez disimuló mejor, pero Julie imaginó lo que estaría pensando.

–Parece que a ti también te ha costado trabajo reconocerme –dijo con ironía. Se quitó la gorra de béisbol y las gafas y las dejó sobre el escritorio–. ¿Así mejor?

Tuvo claro que la reconoció en cuanto clavó la mirada en su melena rojiza y en sus ojos de extraño color. Uno era verde y el otro de un tono entre miel y marrón. Recordó de pronto que Dalton había bromeado sobre ellos antes de besarle los párpados. Y después siguió en deliciosa línea por la boca, la barbilla y el cuello antes de continuar en deliciosa tortura por los senos. El recuerdo de aquel erótico ataque provocó que se le endurecieran al instante los pezones.

–Sí –admitió él esbozando una sonrisa–. Mucho mejor.

Vaya, aquel era el hombre que ella recordaba. Aquella sonrisa lenta y sexy le arrugaba la piel bronceada en los ojos y lo transformaba en un dios griego.

Julie recordó que no había hecho falta nada más. Aquella sonrisa asesina, seguida de una cena, un par de cervezas, varias historias compartidas sobre la guerra y tres explosivos orgasmos. Desgraciadamente, el efecto de todo lo anterior había provocado que todos los hombres que Julie conocería a partir de entonces le parecieran aburridos y poco interesantes. No pasaban de la etapa de la cena. Aunque en los últimos meses no había tenido mucho tiempo para hombres. Pero las cosas podrían mejorar.

–Es muy difícil seguirte la pista –comentó él.

¿Había estado buscándola? Vaya, vaya. Al parecer las cosas ya habían empezado a mejorar.

A menos que...

¿Habría viajado hasta aquel rincón de Oklahoma en busca de otro revolcón? La posibilidad le dejó un mal sabor de boca. Tal vez era el precio que tenía que pagar por dejar que su cara bonita y su sonrisa asesina fueran más fuertes que su sentido común.

Y sin embargo había ido hasta allí. Julie decidió hacer las cosas diferentes en esta ocasión. Iría más despacio. Compartiría con él algo más que un par de cervezas y unas cuantas historias antes de intercambiar fluidos corporales. La posibilidad le provocó un delicioso escalofrío de emoción.

–Cuando me desperté te habías ido –comentó él interrumpiendo sus pensamientos.

–Tenía que estar en el aeropuerto a las cinco de la mañana.

Y también tenía sentimiento de culpabilidad. En aquel entonces salía con alguien. No era nada serio, pero sí lo suficiente como para añadir una incómoda sensación de deslealtad al impacto de haber hecho algo completamente impropio de ella. Rompió con Todd poco después, seguramente debido al hecho de que tanto él como los otros dos o tres hombres con los que había salido desde entonces no habían superado las comparaciones con este otro.

De acuerdo. Lo admitía. Había pensado un par de veces en buscar a Dalton tras su breve encuentro. Tras romper con Todd podría incluso haber mirado en los archivos del aeropuerto de Nuevo Laredo para averiguar dónde vivía. Pero había aceptado un trabajo para trasportar material a unas minas de Chile justo antes de entrar en Agro-Air. Había sido un viaje agotador a través de los Andes, y desde que volvió a Estados Unidos no pensaba más que en fungicidas y fertilizantes. Gracias a Dios, ahora mismo estaban en el breve periodo de descanso entre la cosecha de primavera y los preparativos invernales para la siembra del trigo. Por fin tenía unas semanas para terminar de arreglar el avión. Al recordar la fuga de combustible del motor decidió dejar las cosas claras.

–Me siento halagada de que hayas venido hasta aquí para dar conmigo, Dalton, pero debes saber que no soy la misma persona que conociste entonces. Han ocurrido muchas cosas en mi vida y no tengo ni el tiempo ni la energía para una aventura. Aunque la otra vez estuvo muy bien –aclaró.

–No he venido aquí para continuar donde lo dejamos.

Bien. Era mejor que las cosas quedaran claras.

–Entonces, ¿por qué me has buscado? –en cuanto dijo aquellas palabras se le ocurrió pensar que tal vez solo quisiera hablar de negocios. Julie dedujo por el avión que pilotaba y el carísimo reloj que llevaba puesto que era pariente de los Dalton, con negocios petroleros en Oklahoma. Por lo que Julie sabía, Dalton Internacional no estaba metida en la aviación agrícola pero podrían estar sopesando la posibilidad. Si continuaba la tendencia actual de las cosechas podría tratarse de un negocio muy lucrativo. A menos, por supuesto, que fueras socia de una empresa cuyo socio más antiguo era adicto a las tragaperras. Julie hizo un esfuerzo por no torcer el gesto y esperó a que Dalton continuara. Lo hizo, esta vez sin asomo de sonrisa.

–He venido para averiguar si te quedaste embarazada aquella noche en Nuevo Laredo.

–¿Qué?

–Ya me has oído –la expresión de Dalton era ahora poco amistosa–. ¿Te quedaste embarazada, diste a luz a una niña y la dejaste en la puerta de la casa de mi madre hace dos semanas?

Julie estaba boquiabierta. Se le quedó mirando sin dar crédito.

–Estás de broma, ¿verdad?

–No.

La contundente respuesta la llevó a cerrar la boca de golpe. Aquel hombre le había hecho pasar por un torbellino de emociones en los últimos diez minutos. La sorpresa encabezaba en principio la lista, pero la furia avanzaba posiciones rápidamente. Y ella que había pensado, que había confiado en cierto modo en que...

Qué idiota. Solo habían estado juntos una noche, no habían tenido tiempo para conocerse, pero el hecho de que pensara que ella era una mujer capaz de abandonar a su propia hija hizo que se acelerara el corazón. Apartándose del escritorio, se dirigió a la puerta y la abrió de golpe.

–Te puedo asegurar que si tuviera una hija no la dejaría en la puerta de tu madre ni en la de nadie. Y ahora te sugiero que vuelvas a subirte a tu reluciente Jaguar y te largues de mi vista.

Dalton no se movió.

–Aceptaste un trabajo en Chile hace ocho meses. No volviste hasta finales de mayo. El detective privado que contraté no ha podido averiguar tu paradero durante ese tiempo.

No era de extrañar. Sin consultar sus informes, ella misma tendría problemas para recordar cada viaje que había hecho durante aquellos meses de locura. Pero no le gustaba que Dalton hubiera contratado a un sabueso para seguirla.

–Dónde fui y cuándo volví no es asunto tuyo. No sé quién te crees que eres, pero...

–Creo que soy el padre del niño –le espetó él–. Las pruebas de ADN muestran una probabilidad del setenta por ciento.

Aquello la dejó desconcertada durante un instante.

–Creí que esas pruebas tenían una fiabilidad del noventa y nueve por ciento.

–En el noventa y nueve por ciento de los casos –aseguró Dalton con tirantez–. Hay un pequeño margen de error cuando el padre tiene un hermano gemelo.

–¿Tienes un hermano gemelo?

–Sí.

¡Cielos! ¿Había otro como él por ahí suelto? ¿O no estaría suelto? Dalton no llevaba anillo de boda cuando se conocieron. Y ahora tampoco, comprobó mirándolo de reojo. Aunque eso no probaba nada.

–Eso es problema tuyo –le dijo Julie con acidez–, no mío. Ahora tienes que marcharte. Hay un motor ahí fuera que necesita mi atención –abrió más la puerta e hizo un gesto para que saliera.

Una vez más, Dalton no se movió.

–Solo hay una manera de determinar la paternidad de la niña sin asomo de duda.

–¿Y qué manera es esa?

–Combinando el ADN del padre y de la madre.

–Te repito que ese es tu problema. Además –añadió al darse cuenta de algo más–. No creo que sea la única mujer con la que estuviste el año pasado. ¿Has comprobado toda tu base de datos?

–La verdad es que sí. Tú eres el último contacto de la lista.

La culpa era suya por preguntar. Ahora ya lo sabía. Dalton había recorrido toda su agenda hasta que no le quedaron más recursos.

–¿Quieres que te diga lo que puedes hacer con tu lista?

Dalton se sonrojó por la rabia y echó chispas por los ojos.

–Aunque te cueste trabajo creerlo, no tengo por costumbre acostarme con todas las mujeres que acabo de conocer.

Y Julie tampoco dejaba que los desconocidos se acercaran tanto. Furiosa, abrió del todo la puerta.

–Vete.

–Lo único que te pido es un pelo o una muestra de saliva.

–Vete.

Dalton se movió entonces, pero solo para acercarse a ella. Julie alzó la barbilla y se mantuvo firme, pero tuvo que reconocer que no recordaba que fuera tan alto. Ni tan intimidante. Estaba tan cerca que podía distinguir las motas doradas de sus pestañas, la tenue cicatriz blanca de la barbilla, la determinación de aquellos mortales ojos azules.

Julie no era ninguna enana. Con su casi metro setenta de altura, había tenido que meterse con calzador en más de una cabina de avión. Sin embargo, Dalton le sacaba casi quince centímetros.

–Mira –dijo él haciendo un esfuerzo por contener la furia–, esto no se trata de ti ni de mí. Necesitamos conocer el parentesco del bebé por razones de salud. Nada más.

Diablos, claro. No había pensado en eso. Por supuesto querrían saber si había un historial de enfermedades graves en el árbol genealógico de la niña. Julie estuvo a punto de ceder en ese momento. Lo habría hecho si Dalton no hubiera añadido la coletilla:

–Te pagaremos.

–¿Perdona?

–Mil dólares en efectivo por una muestra de ADN aquí y ahora.