Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Das Neue Berlin

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Ferdinand Schill kämpfte gegen Napoleon und für die Befreiung seines Landes. Ohne den Segen der Obrigkeit. Das machte ihn in den Augen bürgerlicher Historiker zum Verräter, in der DDR zum Patrioten. Inzwischen aber möchte die Bundesrepublik Schill als Vorkämpfer der deutschen Demokratie in ihre Ahnengalerie aufnehmen. Dazu bedarf es aber beträchtlicher Verrenkungen, wie der Schill-Biograf Helmut Bock herausgefunden hat.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 335

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum

ISBN eBook 978-3-360-53001-1

ISBN Print 978-3-360-02714-6

© 2012 Militärverlag, Berlin

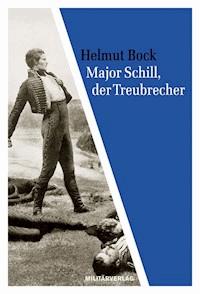

Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin unter Verwendung eines Motivs von ullsteinbild, Reproduktion einer Heliogravure von 1900 nach dem Gemälde von Adolf Hering »Heldentod der elf Schillschen Offiziere vor Wesel, 16. September 1809«. Die Person im Vordergrund soll Albert von Wedell sein

Das Neue Berlin Verlagsgesellschaft mbH

Neue Grünstraße 18, 10179 Berlin

Die Bücher des Militärverlages und des Verlags Das Neue Berlin

erscheinen in der Eulenspiegel Verlagsgruppe

www.militaerverlag.de

Der Autor

Helmut Bock, Jahrgang 1928, geboren und aufgewachsen in Köln. Nach britischer Kriegsgefangenschaft Landarbeiter in Westfalen, dann Schutzpolizost und Lehrer an der Polizeischule von Groß-Berlin, ab 1948 Studium der Germanistik, Geschichte und Pädagogik an der Humboldt-Universität. 1960 Promotion über Ludwig Börne in Leipzig, Zu seinen akademischen Lehrern gehörten Ernst Bloch und Walter Markov, Ernst Engelberg und Hans Mayer. 1970 habilitierte er sich mit der Biografie über Ferdinand Schill. Von 1971 bis zur »Abwicklung« arbeitete Prof. Dr. phil. habil. am Zentralinstitut für Geschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR. Seine 2002 verlegte Selbstdokumentation nannte er »Wir haben erst den Anfang gesehen«.

Das Buch

Die Völkerschlacht bei Leipzig im Herbst 1813 hatte eine Vorgeschichte. Zu dieser gehört der preußische Offizier Ferdinand Schill, der als Führer einer illegalen Freischar gegen die französische Besatzung kämpfte. Bei der preußischen Obrigkeit geriet er in Verruf – der Historiker Treitschke nannte ihn einen Treubrecher. Doch tatsächlich war der Patriot, wie Helmut Bock in seiner exzellenten Arbeit nachweist, ein »konservativer Rebell«. Anders als solche Reformer wie Scharnhorst, Gneisenau, Clausewitz und Grolman, die ihn gleichwohl inspirierten, stritt er keineswegs für den bürgerlich-liberalen Fortschritt. Umso erstaunlicher, dass er aktuell in die Traditionslinie des bürgerlich-demokratischen deutschen Staates eingebaut wird.

Helmut Bock

Major Schill,

der Treubrecher

Zwischen Patriotismus und Staatsräson

Preußische Ouvertüre

»Heiterer noch als der Himmel waren die Herzen.« Mit schwärmerischen Worten berichtet die Vossische Zeitung von der Stimmung der Berliner am 10. Dezember 1808. Eine unübersehbare Menschenmenge säumte die Straßen vom Königstor bis zum Schlossplatz. Sie stand vor den Häusern, drängte sich in den Türen und Fenstern, blickte gespannt auf die Straßenmitte, wo uniformierte Bürgergardisten – an dienstfreien Tagen biedere Handwerker, Kaufleute, Hausbesitzer – mit Amtsmiene, die Faust am Säbelgriff, den Fahrweg sperrten.

Der preußische Gouverneur von L’Estocq, die Bürgermeister und hohen Magistratsbeamten, die Stabsoffiziere der Bürgergarde hatten sich vor das nordöstliche Tor begeben. Sie schwenkten dort ihre Hüte vor Reitern und Fußsoldaten, Kanonen und Trosswagen, die aus dem Dorf Weißensee in dunklen Kolonnen herankamen. Im Namen sämtlicher Berliner ertönte eine Begrüßungsrede, von der das Finale zeitungsamtlich überliefert ist: »Dieser Moment unserer freudigen Wiedervereinigung verlöscht das Andenken an das, was wir gelitten! Ein glückliches Los erwartet uns nun! Der Verein aller Stände zu einem Zweck wird das Vertrauen, die Liebe und Achtung aller Staatsbürger gegeneinander erhöhen und fest erhalten und eine nicht zu zerstörende Harmonie begründen. Der Wille, der Wunsch unseres Königs wird – muss erfüllt werden. Er geht mit seinen beglückenden Tugenden uns voran – Ihm wollen wir Hand in Hand folgen. Er, der gerechte König, Er lebe! Es lebe das preußische Militär!«

Warum war hier »gelitten« worden? Und welche »Wiedervereinigung« für welch »ein glückliches Los« wurde nun lauthals verkündet, wobei der Redner ständische Rangstufen und soziale Klüfte mit Beflissenheit überflog, um allgemeine »Staatsbürgerliebe« und »Interessenharmonie« zu beschwören? – Die feierlichen Worthülsen lassen erahnen, dass soeben eine politische Wende geschah, der Tag also historische Bedeutung hatte. Die französische Besatzungsarmee des Kaisers Napoleon, zwei Jahre lang Stachel im Herzen Preußens, war vor kurzem erst abgezogen. Die Truppen des fernweilenden Königs, Friedrich Wilhelms III., rückten endlich wieder an die Ufer der Spree und in die Mauern der preußischen Hauptstadt ein.

Reiterschwadronen eröffneten den Heerzug. Voran, in grünen Uniformjacken, die Jäger, die ihre Gewehre salutierend auf den Sattelknopf stützten. Dann wippten auf schaukelnden Pferderücken dunkelblaue, gelb geschnürte Dolmane, leuchtend rote Kragen und Aufschläge, helle Gesichter unter hohen, blankgewichsten Tschakos: das Zweite Brandenburgische Husarenregiment. Noch 1807 das Freikorps des Leutnants von Schill, in zerrissenen Uniformen, Bürgerröcken, Bauernkitteln einen patriotischen Krieg kämpfend, den Napoleons wütende Generäle einen »Räuber- und Mörderkrieg« schimpften, waren sie jetzt, in der wiedererstandenen preußischen Armee, eine Elitetruppe.

Sobald das Wogen der Reiter verebbte, stampfte und polterte es über das Straßenpflaster: Pferde zogen zehn Geschütze einer Batterie, deren schwarz klaffende Rohrmündungen zwischen kreisenden Radspeichen mit Tod und Verderben drohten. Zu Fuß folgte das Königliche Leibgrenadierbataillon, martialisch berühmt durch die Verteidigung der Ostseefestung Kolberg im letzten Krieg unter der Führung Neidhardt von Gneisenaus. Und schließlich – zwischen den Kolonnen eines Infanterieregiments und den fünf Jägerkompanien, die den Zug beendeten – marschierte eine Truppe, die nach dem Vorbild der Armeen der Französischen Revolution und Napoleons entstanden war: preußische Tirailleurs, das leichte Infanteriebataillon »von Schill«.

Blumen regneten auf Schultern und Köpfe, Pferdehälse und Geschützrohre. Von den Kirchtürmen tönte an- und abschwellendes Glockengeläut, durchbrochen von dem Dröhnen der Trommeln, dem Schmettern der Hörner und Trompeten. Den melodischen Vielklang wiederum überschrieen tausendstimmige Rufe. Von den Gehsteigen und Häusern her: »Es lebe das Freikorps Schill! Es lebe die Armee!« Von der Straßenmitte: »Hoch die Berliner! Hoch Preußen!«

Wie die Spitze des Brandenburgischen Husarenregiments vorankam, so lief als tönende Welle auch ein stets wiederholter Aufschrei durch die Menge: »Es lebe Schill!« Ein Major winkte nach allen Seiten, ritt die Kette der Bürgergardisten entlang, nannte sie »Kameraden« und »Freunde«, schüttelte ihnen die Hände. Drei Mädchen traten ihm in den Weg, reichten einen Lorbeerkranz, begannen im Lärm der Schreie, der klappernden Hufe, der rasselnden Geschütze ein Gedicht aufzusagen – und wurden unsanft beiseite gedrängt. Greise, ausgediente Soldaten hatten die Absperrung durchbrochen, umringten den Reiter, pressten ihre Lippen auf dessen Steigbügel und Stiefel. Dieser wandte sich mit verlegenem Lächeln an seine Adjutanten und Offiziere, sagte wie zur Entschuldigung: »Man macht zuviel aus mir!«

Wieder stampften die Pferde voran, trieb sie der Schenkeldruck ihrer Reiter durch die offene Gasse: Königstraße, Schlossplatz, Schlossfreiheit. Erst das große Geviert des Lustgartens bot Raum, wo sich die Kolonnen versammeln und aufstellen konnten. 3.800 Mann harrten der Befehle. Man würde ihnen die Quartiere zuweisen. Und morgen schon würde Garnisondienst – Wache schieben vor Schloss und Zeughaus, vor allen Stadttoren und der Hauptwache des Neuen Marktes – die Feier dieses Jubeltages vergessen lassen.

Nur das Offizierskorps war für den Nachmittag in den Konzertsaal des Nationaltheaters geladen, wo inmitten der Kerzen und Blumengehänge die Marmorbüsten des Königspaares mit großen leblosen Augen auf Uniformen und zivile Bratenröcke starrten. Kernige Hochrufe auf Schill mussten sehr bald den salbungsvollen Trinksprüchen und dem milden Gläserklang zu Ehren Ihrer Majestäten weichen: Heil dem Vater des Vaterlands! Gesundheit und Dank der Königin!

Die Staatsetikette wiederholte sich des Abends im Theatersaal. Zuerst wurde Schill vom Publikum freimütig gefeiert. Dann aber gemahnte eine Huldigung an den König, von beflissenen Mimen laut deklamiert, wiederum zu untertänigsten Treuegelöbnissen für das Haus Hohenzollern. »So tief empfunden als laut« – versichert der Theaterrezensent der Spenerschen Zeitung.

Berlin schwelgte in Begeisterung. Darf man Presse und Briefzeilen glauben, so scheint das Volk in Schill einen Abglanz des fernlebenden Staatsoberhaupts, in dem Husarenmajor einen Degen des Monarchen erblickt zu haben. Schill wurde empfangen, wie vielleicht kein Untertan vor ihm – meldete die Vossische Zeitung. Marie von Brühl, naive Anhängerin der Monarchie, aber auch geistvolle Patriotin, schrieb an Carl von Clausewitz: »Das Volk hat sich […] des deutschen Namens nicht unwürdig gezeigt […] durch treue Anhänglichkeit an den angestammten Herrn und durch die gutmütigste und lebhafteste Bereitwilligkeit zum Enthusiasmus für alles, was denselben nur im geringsten zu verdienen schien. Die Aufnahme der preußischen Truppen und besonders des Volkshelden Schill ist mir als ein neuer Beweis davon erschienen. […] Ich beurteile nicht, ob Schill diesen Grad von Enthusiasmus verdient hat oder nicht; aber dass das Volk desselben noch fähig ist, ist mir eine sehr erfreuliche Erscheinung gewesen.«

Schill selbst fühlte sich emporgehoben. Am 12. Dezember verfasste er ein öffentliches Dankschreiben: »Vergebens würde ich nach Worten suchen, um die Gefühle auszudrücken, welche bei dem so ehrenvollen und herzlichen Empfang des mir anvertrauten Regiments in dieser ehrwürdigen Königsstadt sich meiner bemächtigen […]. Unvergesslich wird dieser mut- und herzerhebende Tag uns bleiben, und die Erinnerung an denselben wird uns der mächtigste Antrieb zu Handlungen sein, welche der uns bewiesenen ausgezeichneten Achtung und Liebe würdig sind […].«

Noch wurden staatspolitische Formalitäten streng eingehalten. Der preußische Offizier wusste seinen Dank an die Adresse des Volkes nur unter der Bedingung zu sagen, dass er zuallererst dem König huldigte. In naher Zukunft aber sollten patriotische Interessen und das Selbstwertgefühl, ein Günstling des Volkes zu sein, den Major gegen die Politik seines Monarchen zur Rebellion treiben.

Ein Held wird gemacht

Übrigens ist Schill äußerst brav, nur glaube ich nimmermehr, dass er die Talente des Anführers eines großen Korps habe. Sein Ideengang ist springend, ohne irgendetwas zu ergründen. Bei der Lebhaftigkeit seines Charakters wirken andere auf ihn ein, benutzen ihn als ihr Werkzeug […]. Er wird, unter einen General von Einsicht und Charakterstärke gestellt, als Parteigänger schöne Dinge verrichten, und der Ruf seines Namens […] viele Kombattanten um ihn her versammeln.

Gneisenau an Generaladjutant von Kleist,

Kolberg, 15. Mai 1807

Preußen im Schatten Napoleons

Berlin war nicht mehr Berlin. Inmitten der Seen, Sümpfe und Wälder der sogenannten Märkischen Streusandbüchse von den Hohenzollern zum Residenzplatz auserkoren, von Schönschreibern zum »Spreeathen« hochgelobt, war die Stadt seit dem letzten Krieg gegen Frankreich nur noch ein mattes Abbild ihrer selbst. Eine Erinnerung an verlorenen Glanz und Wohlstand.

Fern lebten der König, die Minister, die Hofaristokraten und ihr Damenflor. Mit ihnen entschwand der höfische Luxus, die Einnahmequelle der Handwerker und Manufakturbesitzer, der Kaufleute und Bankiers. Leer gähnten die Staatskassen. Mit dem allgemeinen Bankrott schwanden staatliche Subventionen, Ausfuhrprämien, Steuerfreiheiten und Preisbegünstigungen für die Industrie, die zu anderen Zeiten ein ebenso bevorzugtes wie bevormundetes Sorgenkind merkantilistischer Regierungspraxis gewesen war. Die Folgen der verlorenen Schlachten bei Jena und Auerstedt, die Wirkungen der Kontinentalsperre und des Tilsiter Friedens hatten sowohl den Ruhm des friderizianischen Staates als auch die Blüte der hauptstädtischen Manufakturen gebrochen. Nicht nur Berlin – ganz Preußen stand tiefer denn je.

Es war Frankreich, das über den Kontinent herrschte. Seine Truppen hielten die Weichselfestungen Danzig, Thorn und Warschau, die Oderfestungen Stettin, Küstrin und Glogau besetzt, marschierten auf eigenen Militärstraßen mitten durch preußisches Hoheitsgebiet. Seine Diplomaten und Spione überwachten Preußens Verwaltungsorgane und das Volk. Seine Gendarmen und Zöllner sperrten das Westufer der Elbe, die Fahrstraßen zu den Küsten von Nordsee und Ostsee; sie schnitten Berlins frühere Handelsexporte von den westeuropäischen und überseeischen Märkten ab.

Bis zum 3. Dezember 1808 war die Metropole eine Geisel Frankreichs gewesen – Pfand einer kaum zahlbaren Kriegsentschädigung, die Preußen infolge des Tilsiter Raubfriedens an den Sieger entrichten musste. General Saint-Hilaire residierte als Besatzungskommandant in den Prunksälen des Stadtschlosses. Französische Kavalleriegäule stampften in der Königlichen Orangerie. Leer aber gähnte die hohe Plattform des Brandenburger Tores: Schadows Viergespann mit der Friedensgöttin war abgeräumt und als Beute nach Paris entführt.

Frankreichs Offiziere und Soldaten hatten ihre Besatzungszeit freilich nicht nur als finstere Kriegshorde verbracht. Französische Sprachkenntnis schmeichelte ihrem Nationalstolz, und Berlinerinnen gewannen ihr Herz. Straßenmädchen und Spekulanten, die ihr Gewerbe als Liebes- und Schwarzhandel eher im Dunkeln betrieben, hatten gleichwohl eine goldene Zeit. In den gutbesuchten Restaurants und Cafés herrschte statt des Standesdünkels preußischer Junker und Militärs die Galanterie französischer Kavaliere. Sogar das Theaterleben florierte: Gastschauspieler aus Paris versuchten ihr Bestes, und Ifflands eigene Truppe ergötzte die Besatzer mit der leichten, bald vergessenen Kost deutscher Lustspiele. Jedoch gegen Schiller, dessen »Wallenstein« und »Jungfrau von Orleans« als deutsch-patriotisch galten, übte Napoleons Zensur ihr scharfrichterliches Amt. Selbst »Don Carlos« wurde verboten, als Frankreich den Krieg gegen Spanien begann.

Auch nachdem Berlin von den Franzosen geräumt war, drückte ihre Hinterlassenschaft schwer auf die Masse der Bevölkerung. Einquartierungen, Zwangsanleihen, Schuldverschreibungen, Lähmung des Handels hatten viele in Bedrängnis und Armut gestürzt. Es mangelte an Lebensmitteln, die Preise stiegen, die Einkünfte versiegten, die Banken zahlten nicht, die ausgeliehenen Kapitalien brachten keine Zinsen – überall Verlegenheiten, wachsende Not. Der Kurs der preußischen Staatspapiere fiel von Monat zu Monat. Im reziproken Verhältnis stiegen Ängste und Verluste der Gläubiger, die in kurzsichtiger Regimetreue und irrtümlicher Kalkulation ihr Geld dem Staate anvertraut hatten. Jede Statistik wies schlechte Zahlen auf. Die Todesfälle überwogen die Geburten. Die Suizitrate war nie so hoch.

Einfältige Beurteiler von Politik und Geschichte sehen hinter Notständen, Krisen, Katastrophen oft nur einen einzigen Schuldigen, auf den sie allen Ärger, allen Hass, ihre ganze Vergeltung häufen wollen. So nannte man damals in Preußen nur einen Namen: Napoleon Bonaparte – den Kaiser der Franzosen. Obwohl er selbst ein Emporkömmling und Erbe der Französischen Revolution war, hatte dieser Mann die einst von ihm geachteten Jakobiner, die linksbürgerlichen Radikalen um Maximilien Robespierre, verfolgen lassen.

Er hatte die Errungenschaften ihrer revolutionären, keineswegs volksfeindlichen Republik von 1793 auf das zeitgenössische Maß von Eigentümer- und Unternehmerinteressen zurückgeschnitten. Jedoch im welthistorischen Zweikampf zwischen dem feudalen Adel und dem Bürgertum focht er für die Gloire des bürgerlichen Frankreich und eine passende Nachbarschaft – folglich für eine Modernisierung der europäischen Staaten und Völker. Dabei übertrug Napoleon die »jakobinische Schreckensherrschaft«, deren antifeudales Werk in Frankreich getan, wenn auch verrufen war, in Gestalt der Militärgewalt und der Kriegsgräuel auf andere Länder. Er stürzte den Kontinent in den Schmelztiegel einer sozialen und politischen Umwälzung, deren Geburtsurkunde nichts Geringeres als die »Deklaration der Menschen- und Bürgerrechte« von 1789 gewesen war.

Allerdings hatte sich Frankreichs Staat von den Verheißungen der Großen Revolution entfernt. Den Begriff der Menschenrechte strich Napoleon aus dem Text der französischen Staatsverfassung. Sein erbliches Kaisertum errichtete anstelle der republikanischen Nationalversammlung des gesamten Landes – die Abstimmungsmaschine des Großen Mannes, anstelle der Volksgesellschaften und der Selbstverwaltungsorgane revolutionär bewegter Massen – das Präfektursystem der zentralistisch geleiteten Staatsbürokratie, anstelle der staatsbürgerlichen Gleichheit aller getreuen Citoyens – die wiederum erblichen Vorrechte des kaiserlichen Verdienstadels. Doch bleibt zu beachten, dass diese postrevolutionäre Monarchie gesellschaftspolitische Resultate absicherte, die keinesfalls feudal waren: insbesondere durch die Gründung der Bank von Frankreich, die Förderung des Unternehmertums und neue Gesetzeswerke, deren liberalistischer Geist und Text den Stürmen späterer Restaurationsversuche widerstanden.

Dennoch: Die Allmacht des autoritären Staates wurde durchaus wiederhergestellt. Der bürokratisch-zentralistischen Innenpolitik, die nahezu militärisch organisiert und geleitet war, entsprach Frankreichs Außenpolitik. Die niederländischen, rheinischen, schweizerischen, italienischen »Tochterrepubliken« des Mutterlandes der Revolution und zudem die in vier Kriegen von 1792 bis 1807 eroberten Territorien wurden entweder für Frankreich annektiert oder zu fürstlichen Protektoratstaaten umgestaltet, die der Kaiser von den Stellvertretern aus seiner Familie, seiner Generalität und hohen Bürokratie regieren ließ. Frankreich, die neubackenen Protektorate und die Altstaaten der Zug um Zug unterworfenen Feudalfürsten bildeten die Bestandteile eines weitgreifenden Hegemonialsystems. Seine Ausbreitung über den Kontinent legte eine Erinnerung an das einstige Karolingerreich nahe. Am Tag seiner Krönung (2. Dezember 1804) ließ Napoleon I. – Kaiser und Militärdiktator von frühmodernem Typus – die Insignien der Macht Karls des Großen in seinem Festzug vorantragen.

Auch die deutsche Staatenwelt war Objekt dieser Europa-Politik. Um die Vorherrschaft Frankreichs zu sichern, hatte Napoleon bereits als General und Konsul die nach dem Sturz der Jakobiner betriebene Annexion des westlichen Rheinufers siegreich zu Ende gebracht. Als Kaiser nutzte er sodann den Landhunger und den Ehrgeiz deutscher Potentaten wie eine Axt, mit der er dem tausendjährigen Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation den Todeshieb versetzte: Denn für den Preis territorialen Zugewinns und formeller Rangerhöhung gewann Napoleon die Fürsten, ihrem habsburgischen Kaiser in Wien die Gefolgschaft aufzukündigen. Sie gründeten am 12. Juli 1806 – drei Monate vor Frankreichs Triumph auf den thüringischen Schlachtfeldern – die »Conféderation du Rhin« und unterstellten sich der Schirmherrschaft des Kaisers der Franzosen. Diesem »Rheinbund« traten nach und nach sämtliche deutsche Fürsten mit Ausnahme derer von Österreich und Preußen bei.

Der Protektor sah in den verbündeten Staaten willkommene Hilfsquellen, die er im fortwährenden Konkurrenzkampf und Krieg gegen Großbritannien zu nutzen gedachte. Liberalistische Reformen sollten eine politisch-soziale Angleichung der Länder und der Völker an Frankreich herbeiführen. Sie sollten feudale Privilegien abschaffen und bürgerliche Rechtsgleichheit proklamieren, damit mehr und höhere Steuern, wehrpflichtige Soldaten, überhaupt Geld und Kriegsmaterial bereitgestellt würden.

Insbesondere den Protektoratstaat Westfalen, der infolge des Tilsiter Friedens aus den westelbischen Gebieten Altpreußens und anderen Territorien zusammengesetzt war, wollte Napoleon zum bürgerlich-liberalen »Musterstaat« ausbauen. Das Königtum sollte die gewaltsamen Annexionen der Militärmacht Frankreichs mit Hilfe »moralischer Eroberungen« absichern. In diesem Sinne schrieb der Imperator anlässlich der Verleihung einer Staatsverfassung für Westfalen am 15. November 1807 an seinen Bruder und Hilfskönig Jérôme Bonaparte: » Ihre Völker müssen sich einer Freiheit, Gleichheit, eines Wohlbefindens erfreuen, die den Völkern Deutschlands unbekannt sind, und diese liberale Regierung muss so oder so die heilsamsten Wirkungen im System der Konföderation und für die Macht ihrer Monarchie hervorbringen. Diese Art zu regieren, wird eine mächtigere Barriere, die sie von Preußen trennt, als die Elbe sein, mächtiger als befestigte Plätze und der Schutz Frankreichs. Welches Volk würde unter das despotische preußische Regime zurückkehren wollen, wenn es einmal die Wohltaten einer weisen und liberalen Regierung gekostet hat?«

So kam die erste geschriebene und öffentlich proklamierte Staatsverfassung mit Wahlrecht und Abgeordnetenhaus nach Deutschland. Sie ersetzte die Privilegien des feudalen und steuerfreien Adels durch den Vorrang des bürgerlichen und steuerzahlenden Eigentümers. Indem die Verfassung eine formale Rechtsgleichheit aller Staatsbürger verkündete, legalisierte sie die freie Nutzung und Bewegung des Eigentums, die Gewerbefreiheit, die Befreiung der Bauern von Leibeigenschaft und allen übrigen persönlichen Abhängigkeiten, die Religionsfreiheit mitsamt der Judenemanzipation. Mit Frankreichs Regimentern und Besatzungsbürokratie kam der »Code Napoléon«: Er brachte den deutschstämmigen Landesbewohnern die liberalen Paragraphen, die die Zivilrechtsbeziehungen zwischen den Individuen auf dem Fundament der »Freiheit« und des »Eigentums« regelten.

Niemand anderes als Frankreich und Napoleon waren die von außen kommenden politischen Faktoren, die den epochalen Wandel eröffneten. Sie bewirkten eine Initialzündung, die den sozialen und politischen Grundwiderspruch zwischen Adel und Bürgertum, zwischen Spätfeudalismus und frühliberalistischem Kapitalismus durch Maßnahmen staatlicher Administration nun auch in Deutschland zur Lösung trieb.

Es gab namhafte deutsche Zeitgenossen, nicht zuletzt Hegel und Goethe, die hoffnungsvoll auf den Protektor Napoleon blickten. Sie erwarteten von dem unter seiner Schirmherrschaft stehenden Staatenbund reformpolitische Initiativen, eine bürgerliche Erneuerung des ganzen Gesellschaftslebens. Hegel urteilte in seiner »Phänomenologie des Geistes« (1807): »Es ist übrigens nicht schwer zu sehen, dass unsere Zeit eine Zeit der Geburt und des Übergangs zu einer neuen Periode ist. Der Geist hat mit der bisherigen Welt seines Daseins und Vorstellens gebrochen und steht […] in der Arbeit seiner Umgestaltung.« Der Philosoph des bürgerlichen Denkens, der den revolutionären Terror der Jakobiner ablehnte, aber der Französischen Revolution als politischer Umwälzung zustimmte, sah in Napoleon einen »Geschäftsführer des Weltgeistes«. Das verjüngte und gekräftigte Frankreich – durch diesen Imperator zur inneren Stabilität geführt und zur kontinentalen Vormacht erhoben – sollte durch Beispiel und Einfluss auch die Deutschen zur Tat, zur nationalen Regeneration anspornen.

Mit größerer Sensibilität reagierte Goethe auf die progressive, aber auch widerspruchsvolle Rolle Napoleons. Weil der Dichter die konkreten Erscheinungen der Zeitgeschichte für schwer durchschaubar und in der Kunst nur schwierig gestaltbar hielt, suchte er die Entwicklungsfragen mit Hilfe einer symbolisierenden Darstellungsweise zu verallgemeinern. Er ließ die mythische Gestalt des Prometheus, die er in seiner Jugend als einen rebellischen Selbsthelfer gegen die Allgewalt der Götter – sinnbildlich also der Fürsten – gefeiert hatte, im Festspiel »Pandora« (1807/08) noch einmal als eine Verkörperung des «Fortschritts« erscheinen. Jetzt aber als ein zwielichtiger Menschenvater, der seinen Kindern nicht nur die Fertigung von Arbeitsgeräten, sondern auch von Waffen lehrt, mit denen sie gewalttätig und räuberisch in die Welt drängen, um andere Menschen und Völker unter ihre Vormacht zu zwingen. Der transparente Symbolgehalt dieser Prometheus-Gestalt assoziiert den realen Kaiser Napoleon, den janusköpfigen Revolutionserben. Doch in der Dichtung – wie im Leben – vermochte Goethe gegenüber Prometheus-Napoleon keine glaubwürdige Alternativgestalt zu erkennen. Daher blieben ihm nur die poetische Symbolik und die utopische Hoffnung: eine Läuterung der Menschheit werde in der Zukunft möglich sein. Indem der weltbürgerliche Dichter an der Humanitätsidee festhielt, wonach schöpferische Individuen der Völker und Nationen mit Teilnahme großer Regenten an der Aufgabe arbeiten sollten, den individuellen und gesellschaftlichen Fortschritt voranzutreiben, bewahrte er sich ein Verständnis für die historische Größe Napoleons. Dagegen missfiel ihm die Beschränktheit deutscher Potentaten und der Nationalismus deutschtümelnder Patrioten. Das aber hinderte ihn, sich den Aktivitäten einer Bewegung für deutsch-nationale Unabhängigkeit anzuschließen, die soeben in Preußen die Bühne der Geschichte betrat.

Auf dem linken Flügel der Zeitgenossen agierten Literaten, die wegen ihrer scharfen Gesellschaftskritik in dem Ruf standen, »preußische Jakobiner« zu sein. Friedrich Buchholz, der gleich Hegel an das objektive Wirken eines »Weltgeistes« glaubte, hatte den Mut, die Französische Revolution freiheraus zu bejahen. Er beurteilte das Wesen der Revolutionskriege, die Frankreich gegen die Feudalmächte führte, und erklärte die dadurch verursachten Wandlungen als einen »gesetzmäßigen« Vorgang, also notwendigen Prozess, der sich in ganz Kontinentaleuropa vollziehen werde: »Frankreich ist darin vorangegangen. Alle übrigen Reiche sollten freiwillig in seine Fußtapfen treten. Dies wollen sie indessen nicht, und indem sie die Disharmonie fühlen, welche zwischen ihnen und Frankreich stattfindet, lassen sie sich lieber in einen Kampf ein […]. Was ist die Folge davon? Die, dass Frankreich einen Staat nach dem andern über den Haufen wirft und dass in diesem Kampfe bewirkt wird, was man durch denselben vermeiden wollte, nämlich die Abschaffung des Feudalismus und aller der Verhältnisse, die von ihm ausgehen.« So lautet der Text in den »Untersuchungen über den Geburtsadel«. Buchholz nannte Napoleon ein »Genie des Fortschritts« und verfocht die revolutionäre Absicht: den »alten Feudaladel mit allen seinen erblichen Vorzügen in die Lumpenkammer zu werfen und für immer zu antiquieren«.

Dieser Mann war Lehrer an der preußischen Ritterakademie in Brandenburg gewesen und lebte seit 1800 als freischaffender Schriftsteller in Berlin. Es konnte ihm nicht entgangen sein, dass den Deutschen eine bürgerliche Nationalbewegung immer noch mangelte. Deshalb richtete er seine antifeudalen Ideen auch an die Fürsten: Sie sollten gutwillig fördern, was ohnehin unabänderlich sei und im Falle ihres Widerstands nur zum Sturz der Dynastien führen werde. – Das war Aufforderung und Mahnung zugleich. Mit mutiger Konsequenz formulierte dieser Oppositionelle seine Reformideen für Preußen: Befreiung der Bauern von feudaler Untertänigkeit! Zerschlagung des adligen Grundbesitzes und Verteilung des Bodens! – Keine Scholle dürfe größer sein, als es sich mit dem Gemeinwohl vertrage, und niemand dürfe mehr Boden besitzen, als er selbst bearbeiten könne. Weil aber der feudale Staat vorzugsweise den Adelsinteressen diente, sollte der fürstliche Absolutismus einer konstitutionellen, also parlamentarisch kontrollierten Monarchie weichen. Abgeordnetensitze und Regierungsfunktionen sollten durch keinerlei Privilegien abgesperrt sein. »Man sei also ein Schneider oder ein General oder ein Philosoph oder was man sonst sein mag: Ist man ein Mann von Kopf und schaffender Kraft, so ist man eben dadurch ein Adliger, im besseren Sinne dieses Wortes.«

Gegen die Politikaster, die auf einen plötzlichen Tod Napoleons spekulierten, weil sie nur ihn für die Ursache aller Missstände in Preußen hielten, argumentierte Buchholz: »Das einzige Mittel, zu einer erträglichen Selbständigkeit zu gelangen, ist, alle Kräfte anzurufen, um einen dem Französischen gleichen gesellschaftlichen Zustand hervorzubringen.« Die Selbständigkeit der Deutschen gegenüber Frankreich sollte durch Maßnahmen des bürgerlichen Fortschritts zurückgewonnen werden. Allerdings sei die nationale Auferstehung ein schwieriger Weg mit Konflikten und Kämpfen. »Nicht fern ist die Zeit, wo es heißen wird: Man kann nicht zugleich Patriot und Feudalaristokrat sein, und der Charakter dieser Zeit dürfte nicht der sanfteste sein.« In den philosophischen und staatsrechtlichen »Untersuchungen über den Geburtsadel«, die als Buch im Jahre 1807 in Berlin und Leipzig erschienen, reichte Buchholz den gedanklichen Goldbarren, den ein anderer in kleiner Münze auszahlte.

Friedrich von Cölln, preußischer Steuerrat, der sich zweimal weigerte, den üblichen Diensteid auf den Sieger Napoleon zu leisten, stürmte mit journalistischem Radikalismus gegen sämtliche Nutznießer der Geburtsprivilegien. Gegen den Landadel: »Blutigel, die da, wo sie saufen, das Einsaugen solange ausüben, bis sie überladen hinfallen und zerplatzen.« Gegen den Offiziersadel: »die größten Ignoranten der ganzen Nation«. Gegen die Staatsbürokraten: »Ob der Verwundete und Kranke die gehörige Pflege erhält, ob die Stadt angezündet wird – darüber sehen sie hinweg, oder vielmehr, dahin reicht ihr Blick gar nicht. Dass aber die vorgeschriebenen unzähligen Listen aufs pünktlichste nach der einmal festgesetzten Form eingereicht werden müssen: das ist es, was ihre ganze Aufmerksamkeit beschäftigt.« Dieser Spötter bekannte sich ebenfalls zur Revolution, die, von Frankreich kommend, nun auch in Deutschland erfolgen müsse. So heißt es in geistiger Nähe zu Hegel und Buchholz: »Oft unbemerkt – aber mächtig und unaufhaltsam wirkt das, was wir ›Geist des Zeitalters‹ nennen. Die Idee ›Geburtsadel‹ passt in den Geist unserer Zeit schon lange nicht mehr, daher die Gärung, ihn wie einen fremden Stoff auszuwerfen. – Äußeres Entgegenwirken wird es verzögern, aber nicht verhindern; früher oder später steht auch Deutschland, wie allen übrigen Staaten, diese Revolution noch bevor.«

Weil das preußische und das deutsche Bürgertum als Führungskraft einer solchen Umwälzung noch nicht fähig, aber die Dynastie Hohenzollern im Krisenbewusstsein ihrer verheerenden Niederlage immerhin willens war, einige alte Zöpfe abzuschneiden, agitierte Cölln im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten. »Es muss jetzt niedergerissen und niedergebrannt werden, was an Missbräuchen entblößt dasteht; es müssen die Staatsverräter öffentlich gebrandmarkt und bestraft werden; der König muss sich mit den Edelsten (nicht etwa Adel) umgeben, um aus dem alten Wust etwas Gehaltvolles aufzubauen.« Der streitbare Agitator schrieb dies alles in seiner Zeitschrift Neue Feuerbrände, deren Auflage mit 5.500 Exemplaren für damalige Verhältnisse ungewöhnlich verbreitet war.

Es gab aber auch preußische Gestalten, die in der Historie allgemein bekannt geblieben sind, weil sie den »Geist der Zeit« in politische Handlungen umsetzten: Staatsbeamte, Offiziere und Intellektuelle, die sich aus liberal denkenden Adligen und Angehörigen des Bürgertums rekrutierten. Während die Französische Revolution sich siegreich behauptete, schwitzten sie als subalterne Staatsdiener in den Tretmühlen des fürstlichen Absolutismus. Jedoch von der Kampfkraft der Armeen Frankreichs und dem »wohltätigen Zwang« der eigenen Niederlage letztlich überzeugt, dass die bürgerliche Ordnung dem Feudalismus überlegen sei, begriffen sie die Katastrophe Altpreußens im Krieg von 1806/07 als den »Bankrott überholter Ideen und Einrichtungen«. Und eben dieser Staatsruin bescherte ihnen höchste Regierungsämter und reformerischen Handlungsraum.

Obwohl sie von der Gedankenwelt der Aufklärung berührt waren, fand sich kein Graf Mirabeau, erst recht kein potentieller Danton oder Robespierre in ihren Reihen. Sie hatten ihre staatstheoretischen Leitideen von dem gemäßigten Franzosen Montesquieu – nicht von Rousseau – rezipiert und dem englischen Konservativen Edmund Burke ihren Beifall für seine öffentliche Polemik gegen die Pariser Revolutionäre gespendet. Jetzt erkannten sie das Bürgertum, die Bauern, selbst die niederen Volksschichten als Träger der sozialen und politischen Entwicklung, wünschten diese aber unter die Führung eines aufgeklärten Monarchen gestellt. Den meisten galt Frankreich als das Land einer allzu radikalen Umwälzung, deren Proklamationen der »Freiheit« und »Gleichheit« überdies durch Napoleons Militärherrschaft diskreditiert waren. Sie fanden ihr Vorbild in England, wo sich der Wandel von Staat und Gesellschaft seit der Glorious Revolution (1688) im relativ friedlichen Ausgleich zwischen der adligen Aristokratie und dem bürgerlichen Besitzstand vollzogen hatte. Auch in Preußen sollten die geschichtlich unvermeidbaren Umgestaltungen durch reformierende Staatspolitik erfolgen – neben der Autorität des Königs auf die Billigung eines Adels gestützt, von dem die Reformer erwarteten, er werde mit Bürgertum und Volksmassen eine Art »vaterländischer Koalition« bilden. Es war der kapitale Irrtum Napoleons, dass er den führenden Kopf dieser Reformkräfte in Preußens höchstes Staatsamt empfahl, indem er die Absicht hegte, ihn mitsamt allen anderen als Kollaborateure und Eintreiber der Kriegskontribution vor den Karren französischer Interessen zu spannen.

Karl Freiherr vom und zum Stein, Spross eines alten Geschlechts von Reichsrittern an der Lahn, war dieser leitende preußische Staatsminister. Schon in den Tagen des Tilsiter Friedens hatte er in seiner »Nassauer Denkschrift« (1807) adelskritische Reformgedanken entworfen: »Alle Kräfte der Nation werden in Anspruch genommen, und sinken die höheren Klassen derselben durch Weichlichkeit und Gewinnsucht, so treten die folgenden mit verjüngter Kraft auf, erringen sich Einfluss, Ansehen und Vermögen und erhalten das ehrwürdige Gebäude einer freien, selbständigen, unabhängigen Verfassung.«

Gerhard Scharnhorst, Bauernsohn aus dem Staate Hannover, nun Chef des preußischen Kriegsdepartements, schrieb vergleichbar an Clausewitz: »Man muss der Nation das Gefühl der Selbständigkeit einflößen, man muss ihr Gelegenheit geben, dass sie mit sich selbst bekannt wird, dass sie sich ihrer selbst annimmt; nur erst dann wird sie sich selbst achten und von anderen Achtung zu erzwingen wissen. […] Die alten Formen zerstören, die Bande des Vorurteils lösen, die Wiedergeburt leiten, pflegen und sie in ihrem freien Wachstum nicht hemmen, weiter reicht unser hoher Wirkungskreis nicht.«

Neithardt von Gneisenau, Sohn eines sächsischen Artillerieleutnants, im letzten Krieg preußischer Hauptmann, nun Mitglied der militärischen Reorganisationskommission und kühnster Geist unter den Reformern, forderte in einer Denkschrift an den König die Proklamation einer freiheitlichen, auch für andere Deutsche guten Verfassung: »Aber es ist billig und staatsklug zugleich, dass man den Völkern ein Vaterland gebe, wenn sie ein Vaterland kräftig verteidigen sollen. Es ist dies besonders nötig wegen derjenigen Völkerschaften deutscher Zunge, die ehedem nicht unter preußischem Zepter lebten, sich aber an uns zur Befreiung des gemeinsamen deutschen Vaterlandes anschließen möchten. Eine freie Verfassung und eine einfacher geordnete Verwaltung werden es ihnen wünschenswert machen, mit uns unter gemeinschaftlichen Gesetzen zu leben. […] Gibt man einem Staate überhaupt eine freiere Gestalt, so befriedigt man die denkenden Köpfe, reißt die Enthusiasten mit sich fort, bekehrt die französisch Gesinnten und schreckt die Verräter.«

Die zitierten Männer, die nicht in Preußen geboren und aufgewachsen, wohl aber im 18. Jahrhundert in den Dienst seines Königs getreten waren, wirkten nunmehr für Preußen und Deutschland zugleich. Einerseits war ihr Reformbemühen gegen das alte, friderizianische Preußen gerichtet: Die Monarchie sollte nicht nur Subjekt, sondern auch Objekt der Umgestaltung sein – ohne sich selbst zu erneuern, konnte der Staat keine Erneuerung der sozialen und politischen Verhältnisse bewirken. Andererseits zielte es auf Napoleon und die von ihm personifizierte Fremdherrschaft: Nationaler Endzweck des reformerischen Wandels war daher die Befreiung Preußens und mehr noch aller Deutschen durch Krieg. Theodor von Schön, Steins rechte Hand, hat diese Zweischneidigkeit als die Überzeugung von Reformern dokumentiert, die sich nicht zuletzt als deutsche Patrioten empfanden. »Einig waren wir unbedingt darin, dass das französische Joch abgeschüttelt und Selbständigkeit erlangt werden sowie dass unser Staat seine verrotteten Institutionen verlassen und angemessene Einrichtungen zum Fortschritt und zur Belebung des Volkes treffen müsse.«

Gegen Napoleons Konzeption der Fremdbestimmung und liberalistischen Modernisierung Deutschlands durch Frankreich erstand somit die Konzeption der Reformer: der liberalistischen Erneuerung und Wiedergewinnung der nationalen Unabhängigkeit. Die sogenannten Steinschen Reformen begannen im Oktober 1807, indem sie die preußischen Bauern von der Last der leibeigenschaftlichen Erbuntertänigkeit befreiten und in der Folge eine gesetzliche Basis für deren Verwandlung in bürgerlich freie Grundbesitzer oder »freie« Lohnarbeiter schufen. Sie gewährten dem Bürgertum den freien Zugang zum Eigentum an Grund und Boden, die städtische Selbstverwaltung, die Gewerbefreiheit und die Bildungsreform. Sie reorganisierten den Staatsapparat durch die Einrichtung der Fachministerien und der frühmodernen Behördenstruktur. Sie veränderten das Militärwesen, stürzten das Privileg des Adels, allein die Offiziersstellen zu besetzen, entbanden die Soldaten von der friderizianischen Zuchtrute der Körperstrafen, übernahmen die von Frankreich gekommenen Erfahrungen revolutionärer Strategie und Taktik, und sie ergänzten schließlich die Institution des stehenden Heeres durch die Einführung der allgemeinen Volksbewaffnung.

Das alles war keine Umwälzung im Stil der Großen Revolution der Franzosen. Es waren Neuerungen, die »von oben« kamen, auf dem Weg staatlicher Administration – ohne die grundstürzende Verwandlung der Herrschaftsverhältnisse, insbesondere ohne die wirtschaftliche und politische Entmachtung des Adels. Die späteren bürgerlich-demokratischen Revolutionen, die sich 1848 und 1918 in Deutschland ereigneten, wurden durch diese Umgestaltung nicht überflüssig gemacht. Aber es waren Reformen, die den systemsprengenden Wandel von Staat und Gesellschaft, den strukturellen Übergang vom Feudalismus zur bürgerlich-kapitalistischen Ordnung, nun auch in Preußen eröffneten.

Es wird noch zu zeigen sein, dass der Patriotismus dieser Reformer mehr national als dynastisch, mehr auf Deutschland als nur auf Preußen orientiert war. Hörig den Hohenzollern war er gar nicht. Es lebten Vorstellungen in ihm, die mit Kants Ethik und mit Schillers »Wilhelm Tell« gedacht – vor allem aus dem Epochenerlebnis der Französischen Revolution erwachsen waren: Wenn sich die Nation bereits in Frankreich und früher gar in England als eine Existenz- und Entwicklungsform der modernen Gesellschaft herausbildete – war dann nicht zu folgern, dass diese Tendenz auch in Deutschland wirksam sei? Die Reformer gedachten im Sinne eines historischen Vorgangs zu handeln, der mit dem objektiven Ziel, eine mündige Bürgergesellschaft und einen verfassungsmäßigen, parlamentarisch kontrollierten Nationalstaat hervorzubringen, die deutsch-nationale Unabhängigkeit erforderte.

Doch sie selbst und ihr erneuerndes Werk wurden grimmig angefochten. Altpreußische Aristokraten und napoleonische Generäle, die noch auf Thüringens Schlachtfeldern die unversöhnlichsten Feinde gewesen waren, entpuppten sich jetzt als gemeinsame Reformgegner – denn beide, obwohl mit verschiedenen Interessen, agitierten für »Ruhe und Ordnung«.

»Lieber drei Schlachten von Jena und Auerstedt als ein Oktoberedikt!« Diese Sentenz, die durch die Geschichtsbücher geistert, stand für den Widerstand der Hofschranzen und vieler Landadliger gegen die Aufhebung der bäuerlichen Erbuntertänigkeit. Junker von der Marwitz schimpfte den Staatsminister Stein ein »Haupt der Verräter«, die die Revolution ins Land brächten, und urteilte in einer späteren Retrospektive: »Er fing mit ihnen (und an Gehilfen aus den anderen Klassen fehlte es nicht) die Revolutionierung des Vaterlandes an, den Krieg der Besitzlosen gegen das Eigentum, der Industrie gegen den Ackerbau, des Beweglichen gegen das Stabile, des krassen Materialismus gegen die von Gott eingeführte Ordnung […].« Gemäß solcher Schlagworte kämpfte die konservative gegen die liberal-bürgerliche Fraktion.

Aber auch die rhetorischen Ausflüsse der Besatzungsmacht lauteten konservativ. Marschall Davout proklamierte am 30. November 1808, drei Tage vor seinem Truppenabzug, an die Berliner Bevölkerung: »Hier so wie überall gibt es überspannte Köpfe und Abenteurer, welchen der Umsturz aller Ordnung und jede Neuerung ein Gegenstand der Hoffnung und ein Bedürfnis ist; diese schädlichen Köpfe sind im Zaum gehalten worden. Der Adel, die Eigentümer, die Geistlichkeit, der Bürger und der Kaufmann und alle Einrichtungen, auf welchen die gesellschaftliche Ordnung beruht, sind gegen alle Versuche jener Neuerer verteidigt worden.« So weit entfernt stand Napoleons Verdienstadel von den Citoyens der Französischen Revolution!

Schon aber hatte der Minister Stein in Ungeduld und Leidenschaft eine Blöße dargeboten, die seinen Feinden willkommen war. Ein unverschlüsselter Brief, der Angaben über geheime Aufstandsvorbereitungen im Königreich Westfalen enthielt, wurde von den preußischen Reformgegnern an die Franzosen verraten. Napoleon erklärte Stein zum Feind Frankreichs und des Rheinbundes. Er befahl die Entlassung und die Verhaftung des Staatsministers.

Am 3. Dezember 1808, als die Besatzer die preußische Residenz räumten, warnte die offiziöse Spenersche Zeitung vor patriotischen Geheimbünden. Es war wiederum Davout, der gegen solche Gesetzesbrecher ein Patentrezept soufflierte: »[…] Das Mittel für alle diese ungereimten Ideen, für alle diese Projekte der Unordnung und der Revolution« werde allein »die Gegenwart Seiner Majestät des Königs in seiner guten Stadt Berlin« sein. Dieser Vorschlag war nicht aus der Luft gegriffen. Friedrich Wilhelm III. war mit der Pariser Konvention (8. September 1808) fest an die Seite Frankreichs getreten. Dem wütenden Druck Napoleons und der adligen Konservativen nachgebend, hatte er überdies schon am 24. November den Minister Stein aus dem Amte entlassen.

Der Sturz des leitenden Reformers zerriss ein reformatorisches Wirken, dessen Ideen und Ziele über die dekretierten Gesetze erheblich hinausragten. Das »Politische Testament«, das der Gemaßregelte seinen Mitarbeitern und Nachfolgern hinterließ, lässt die weiterreichenden Absichten erkennen: Aufhebung der Patrimonialgerichtsbarkeit und damit Angriff gegen die politische Macht des Adels auf dem Lande; Wandlung des Adels durch Beseitigung der Geburtsprivilegien und Verleihung des Adelstitels nur noch für hervorragende Verdienste; Einführung einer frühparlamentarischen Vertretung als »Nationalrepräsentation« Preußens; Erlass der allgemeinen Wehrpflicht für freie und mündige Staatsbürger. Die realisierten und auch die nur angedachten Reformgesetze bekunden den Einfluss des englischen, aber auch französischen Verfassungswesens. Mit Ausnahme der militärischen Reorganisation wurde Steins geistige Hinterlassenschaft nicht erfüllt. Sein Sturz besiegelte vielmehr die augenblickliche Niederlage der Reformpartei. Jetzt obsiegte die Unterwerfungspolitik Friedrich Wilhelms III. unter die derzeit mächtigsten Bündnispartner des Kontinents – Napoleon und den Zaren von Russland.

So schmiegte sich das preußische Königtum in französische Ketten. Der Pariser Vertrag gebot neue Demütigungen: unerfüllbare Kontributionspflichten, Verbleib napoleonischer Festungstruppen an Weichsel und Oder, rigorose Beschneidung der preußischen Armee auf 42.000 Mann und schließlich gar Bereitstellung von Hilfstruppen für Frankreich, falls es zum Krieg gegen Österreich käme.

Berliner Stimmungsbild. Voraussage des Philosophen

Indes pulsierten die Lebensadern Berlins seit der Rückkehr der preußischen Truppen wieder kräftiger. Aristokraten und geringere Adlige, Beamte und Intellektuelle, Besitzbürger und Kleinbürger, Lohnarbeiter und Arme, schließlich gar Christen und Israeliten – sie alle lebten als Zeitgenossen des Mannes, dessen Name den Historikern noch heute zur Bezeichnung des ganzen Zeitalters gereicht: der »Ära Napoleons«. Der große Name bewirkte ein Pro und ein Kontra, das mitten durch die absterbenden Stände und die aufkommenden Klassen schnitt.

Mit den Diplomaten des Imperators, die als argwöhnische Beobachter in Berlin verblieben, kollaborierte eine Clique des Hochadels – angeführt von dem Fürsten von Hatzfeld, einem verbissenen Gegner Steins, dessen nationale Aufstandspläne er denunziert, bei dessen Sturz er nachgeholfen hatte. Aber auch die Beamtenschaft verkehrte seit 1806 schon mit den Franzosen. Sie tat dies gemäß der absolutistischen Staatsräson, wonach ein besiegter Monarch seine Gewalt teilweise auf das Haupt des Siegers und der Besatzungsmacht übertrug, so dass die eigenen Staatsdiener gegenüber diesem eine formale Pflicht erfüllen mussten. Folglich hatten Preußens Bürokraten dem Eroberer Napoleon den Amtseid geleistet. Sie verwalteten Berlin und das märkische Land ringsum im Sinne der königlichen Befehle, die aus dem fernen Königsberg kamen: trieben Abgaben und Steuern ein, um die Kriegskontribution wenigstens teilweise abzuzahlen. Überdies mühten sie sich, das Volk ruhig zu halten und Unwillensbezeugungen gegen Frankreich zu unterdrücken.

Erst unlängst hatte der König durch die Kabinettsorder vom 28. November 1808 für den Fall seiner Heimkehr alle Berliner wissen lassen: »Bloß der geräuschlose Ausdruck ihrer Gefühle in kindlich frommem Sinn« sei seinen Wünschen angemessen. – Augenblicklich war in die bürokratischen Seelen eine peinliche Dienstbeflissenheit gefahren: Magistrat, Oberpräsidium, Staatsministerium waren selbst bei der Auswahl von Predigttexten, Gebeten und Kirchenliedern auf die »so höchst nötige Vorsicht und Umsicht« bedacht, um innen- und außenpolitische Ungelegenheiten zu vermeiden.

Ganz anders betrugen sich die adligen Offiziere, die aus altgewohnter Bahn geworfen waren. Sie hatten auf den Schlachtfeldern des vergangenen Krieges nicht nur den Sieg, sondern auch ihre Ehre eingebüßt. Zusammen mit der Anmaßung, Preußens glänzendster und zuverlässigster Stand zu sein, hatten sie überdies die alte friderizianische Armee verloren: die Quelle ihres Lebensunterhalts. Kaum jeder Zehnte fand Anstellung bei der neuen und kleinen preußischen Streitmacht. Seit ihrer Jugend auf Gamaschendienst und Kriegshandwerk beschränkt, waren viele unfähig, sich durch eigener Hände Arbeit zu ernähren, geschweige denn, sich eine dauerhafte bürgerliche Existenz aufzubauen. So lebten sie als Zielscheibe des Volksgespötts mit karger Rente in den Städten oder auf den Landgütern ihrer adligen Anverwandten – und schürten verbittert den Hass gegen Frankreich. Der napoleonische Generalstabsoffizier Flolard, der als Berichterstatter in Berlin geblieben war, meldete an den Marschall Davout: »Das Unglück hat die Militärs nicht gewandelt. Sie haben ihren stolzen, überheblichen Geist nicht verloren, der stets kennzeichnend für sie war, und bezeigen mit Vorliebe Verachtung für die Franzosen […]. Sie versuchen, die Schmach ihrer Niederlage zu bemänteln, indem sie sagen, sie seien betrogen und nicht besiegt worden.«

Doch nicht nur der Adel, auch das Bürgertum war durch Stimmungen und Interessen geteilt. Unter den Fabrikanten und Handwerkern gab es durchaus Franzosenfreunde, die aus den Bedürfnissen der Besatzungsmacht ihren materiellen Gewinn gezogen hatten. Im Zeughaus, in den eigenen Manufakturen und Werkstätten hatten sie Waffen und andere militärische Ausrüstungen hergestellt. Jüdische Intellektuelle, Händler und Bankiers, die gegenüber den Christen minderberechtigt waren und nicht selten weltbürgerlich dachten, erblickten in Napoleon und seinen Repräsentanten die Wegbereiter ihrer Emanzipation, zumal den israelitischen Glaubensbrüdern in Frankreich und einigen Rheinbundstaaten bürgerliche Freiheit und Gleichheit zuerkannt waren. An diese Bevölkerungsschichten dachte der Franzose Flolard, wenn er an seinen Dienstherrn berichtete: »Unter den Bürgern gibt es sehr verständige Leute […], und das ist ein Glück für Berlin, ohne sie würde die Stadt binnen kurzem einer völligen Anarchie anheimfallen.«

Dann aber folgten alarmierende Sätze. »Das übrige Bürgertum, das eine heftige Abneigung gegen die Franzosen hegt, denkt wie die Militärs und der größte Teil des Volkes […]. Die Preußen glauben im allgemeinen an den Krieg.« Da waren Hausbesitzer, Staatsrentner, niedere Beamte, ächzend unter der wachsenden Not; sechshundert Häuser waren dem Magistrat zur öffentlichen Verwaltung übereignet worden. Da waren Handwerksmeister, noch in die Standesenge ihrer Zünfte gesperrt, die für einen lokalen Markt produzierten, auf dem die Kaufkraft sank, weil Kontributions- und Steuerlasten stiegen. Da waren eineinhalbhundert Fabrikanten, die sich mit ihren Seiden-, Woll- und Baumwollmanufakturen, ihren Kattundruckereien im Würgegriff der Kontinentalsperre und der festländischen Zollpolitik Napoleons befanden. Der Absatz stockte. Die Teuerung der ausländischen Farbwaren erdrückte die Wollproduktion. Die Rummelsburger Tuchmacher verarmten. Die Köpenicker Seidenmanufakturen brachen zusammen.

Die ökonomische Krise steigerte die Verelendung der arbeitenden Klasse. Noch zu Jahrhundertbeginn hatte die Bevölkerungsstatistik 49.438 Handwerksgesellen, Arbeiter und Tagelöhner in den gesamten hauptstädtischen Betrieben verzeichnet; jeder achte Berliner hatte in den Textilmanufakturen seinen Lebensunterhalt finden können. Jedoch Lohneinbußen, Arbeitslosigkeit und Hunger trieben jetzt 21.400 Arbeitnehmer aus der Stadt. Überdies lungerten die abgemusterten Soldaten der altpreußischen Armee als eine Art Lumpenproletariat in den umliegenden Dörfern und Kleinstädten.