8,99 €

Mehr erfahren.

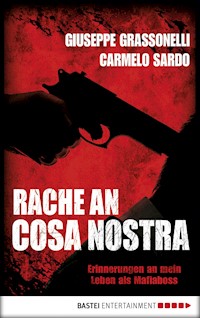

- Herausgeber: MALPASO

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

Un escándalo literario cuyos ecos siguen vivos sacudió la vida cultural italiana en septiembre de 2014: para sorpresa de todos, un asesino convicto y confeso había ganado el Premio Sciascia de ese año. Se llamaba Giuseppe Grassonelli, aunque en su pueblo natal todos lo conocían desde niño por el apodo de "Mala Hierba". Este libro es su historia. Comienza cuando, siendo aún adolescente, emigra a Alemania en busca de la prosperidad que Sicilia le negaba. La isla parecía muy lejana, pero una maldición ancestral lo empujaba sin remedio. Durante una breve visita cae herido en la masacre donde pierden la vida varios de sus parientes: viejas cuentas no saldadas con la mafia. Vendrá una revancha feroz: renunciando a todo, incluso al amor, Malerba perseguirá sin descanso y sin piedad a los verdugos de su familia. Las balas hablan sin ley cuando el Estado abdica de la violencia legítima.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Malerba

Vida a muerte en Sicilia

Giuseppe Grassonelli y Carmelo Sardo

Traducción de Nicolás Pastor

Índice

Cubierta

Portada

Dedicatorias

Citas

Nota de los autores

A MI ENEMIGO

MALERBA

LAS ARMAS

EL SECRETO

LOS ATRACOS

LINOSA

CLANDESTINIDAD

HAMBURGO

EXPERIENCIAS METROPOLITANAS

LA VIDA EN EL CALAMBO

NINA

SIDA

EL SERVICIO MILITAR

REGRESO A HAMBURGO

REGRESO A SICILIA

LA BODA DE TINO

LA MASACRE

LOS ENEMIGOS

EL ASALTO

GIUFÀ

HUIDA HACIA LA VENGANZA

COLONIA

LA ESPERA

NINO

ACCIONES MILITARES

ASESINOS TRAJEADOS

LIDIA

EL MUNDO DE LIDIA

JORGE

EL DÍA EN QUE LE DEJÉ EL COCHE A MARCO

PELEA EN LA DISCOTECA

AQUELLA TARDE EN EL LAGO

IRINA

LA SAUNA

EL ATRACO

LOS «CONSEJOS» DE LA POLICÍA

EL ROJO

EL HOLANDÉS

PALERMO

LA MUJER DEL TREN

LA DEUDA DE JORGE

ADIÓS, FOFÒ

SELENIA

MILÁN

LA GUARIDA

LA RESPUESTA

NETORE

RINO RIZZO

HE ROTO LA TREGUA

FALCONE

LA CAPTURA

ASINARA

EL MAXIPROCESO

LA CONDENA

ERIKA

EL PROFESOR

CARA A CARA

LA ENTREVISTA

TOTÒ CASCITEDDA

CARTAS DE DESPEDIDA

CADENA PERPETUA

EL ÚLTIMO SUPERVIVIENTE

CONCLUSIÓN: AL LECTOR

RECUERDOS

EPÍLOGO

Notas

Créditos

Colofón

A mi querido amigo Carmelo Sardo.

He conocido el mal, el hambre y la soledad, pero tu llegada a mi vida trajo consigo los cegadores reflejos de un sol que me ilumina por dentro.

Giuseppe Grassonelli

Para Giuseppe, que supo volver y está devolviendo.

Para todos los giuseppes sepultados en las cárceles que han regresado a la legalidad.

Nitimur in vetitum semper cupimusque negatum.

Ovidio

Yo me celebro y yo me canto.

Y todo cuanto es mío también es tuyo, porque no hay un átomo de mi cuerpo que no te pertenezca.

[…]

El que degrada a otro, me degrada,

y todo lo que se dice o se hace vuelve a mí al fin.

Walt Whitman, Hojas de hierba

A MI ENEMIGO

¿Qué enorme tragedia asoló mi querida tierra?, ¿con cuántas mudas lágrimas los dulces ojos de nuestras madres la lloraron?

Pienso en ti, mi enemigo, y me pregunto si, durante tu breve y desesperante vida, llegaste a dudar que las lágrimas que mi madre derramó por aquel entonces sobre el suelo adoquinado fueran menos amargas que las que tu madre ha derramado ahora por ti.

Creo que el llanto de una madre por su hijo asesinado, lo entone la mía o la tuya, sólo puede ser fruto de un dolor atroz.

Al pensar en las abundantes e inútiles lágrimas de tu pobre madre recuerdo a la mía y siento una angustiosa punzada en el corazón porque ahora sé que tu triste destino jamás podrá separarse del mío.

Ese dolor infinito pesará sobre nuestras conciencias como una enorme losa y, desesperados, forcejearemos buscando cualquier pretexto válido en la razón. Pero no hallaremos sino la efímera excusa de haber matado por… venganza.

Nos hundiremos sin remedio, cada día un poco más, en este inmenso lago de dolor.

GIUSEPPE GRASSONELLI

MALERBA

El ladrido lejano de un perro me despierta de mi sueño ligero durante la noche, que cae lenta y monótona sobre mi miserable existencia.

Abro los ojos. La oscuridad de mi celda apenas se ve interrumpida por una pequeña luz amortiguada.

El aullido de ese perro contra el cielo es un lamento sin tregua; probablemente sea un perro callejero. O tal vez una perra callejera desesperada buscando a sus cachorros.

De repente, viene a mi mente un recuerdo de juventud que dibuja en mi rostro una sonrisa amarga.

Cierro los ojos y veo aquella perra que hace treinta años —una vida entera— sacaba la cabeza de su escondite y ladraba. Después husmeaba el aire y miraba a su alrededor. Estaba nerviosa y entraba y salía velozmente de su madriguera, sin saber qué hacer. Por fin salió y empezó a correr a toda velocidad.

Tinu ‘u Mancinu, Totò ‘a Fimminedda, Nellu ‘u Grosso y yo llevábamos una hora agazapados sobre la cima de la montaña esperando ese momento.

Corrí hacia la madriguera seguido de los demás. Introduje el brazo en el agujero y saqué el primer cachorro, que rápidamente se puso a gañir. Tras entregárselo a Nello, metí de nuevo el brazo en la madriguera y agarré el segundo cachorro; esta vez se lo di a Tino.

El tercero era más escurridizo. Se había encogido en el fondo de su madriguera y apenas lograba rozarlo.

«¡Joder!, tengo que darme prisa, como vuelva la perra nos destroza aquí mismo», pensé.

Metí la cabeza e intenté deslizarme hacia la oscuridad del escondite, pero a mis espaldas pude oír a ‘u Grossu gritando: «¡La madre! ¡Que vuelve la madre…!».

Salí rápidamente de la madriguera renunciando al tercer cachorro, cogí los otros dos de las manos de mis amigos y volví a meterlos dentro antes de darnos a la fuga. Remontar de nuevo la pared escarpada de la montaña y escapar de la bestia no iba a ser tarea fácil, aunque confiaba en que una vez devueltas las crías la madre renunciaría a ir detrás de nosotros.

No era la primera vez que robábamos cachorros, pero ese día la perra estaba furiosa y no dejaba de perseguirnos.

De repente, Totò resbaló y se precipitó al vacío golpeándose contra todos los afilados salientes de la montaña que encontró en su caída.

«Maldita sea —pensé—, esta vez se ha hecho daño de verdad, el muy desgraciado.»

No había dejado de gimotear desde que habíamos llegado porque quería irse a casa, asustado por si volvía la perra. Totò siempre estaba aterrorizado por algo.

Volví sobre mis pasos para ayudarle. Cuando llegué a su lado traté de tranquilizarlo mientras él gritaba de dolor.

La perra se detuvo a contemplar aquella escena. Parecía pensar: «¡Menudo par de imbéciles!». Por fin, desistió, dio media vuelta y volvió con sus cachorros.

En aquel momento, casualmente pasaba por allí un amigo de mi padre que iba a trabajar. Al ver que Totò estaba sangrando, tenía una pierna rota y una mano fracturada, además de rozaduras por todo el cuerpo, lo subió al coche para acompañarlo al hospital y, lanzándome una mirada asesina, me dijo: «Siempre tú, Male’…».

Male’, Malerba,[1] era mi apodo.

Como de costumbre, cuando volví a casa por la noche recibí una paliza de mi abuelo, de mi padre y de mis tíos, convencidos de que yo era el único responsable. De nada servía que tratara de explicarles que la idea no había sido mía o que éramos unos cuantos. La única que creía en mi inocencia era mi madre, aunque no pudiera librarme ni de las zurras ni de los castigos.

Después de aquello mis padres me obligaron a pasar más tiempo con Totò para protegerlo porque era el más débil del grupo, y tuve que acompañarlo cada mañana a la escuela en autobús, cuando hasta entonces yo solía ir corriendo para mantenerme en forma.

Soñaba con ser futbolista y era hincha incondicional de la Juve: Romeo Benetti y Pietro Anastasi eran mis ídolos. Me prometía a mí mismo que algún día sería como ellos. Pero de momento Totò suponía un lastre para mí. Por su culpa me enzarzaba en peleas con los demás chavales casi cada día. Era tan estúpido que en cuanto me alejaba de él le robaban el bocadillo. Afortunadamente, Totò era un buen estudiante y gracias a que él hacía siempre mis deberes conseguí aprobar todos los cursos de primaria y de bachillerato.

Siempre pasaba lo mismo: cuando llegaba a la escuela, cansado y sudado por la carrera, me dormía sobre el pupitre; entonces el maestro intentaba despertarme con un par de bofetadas, pero era inútil, acto seguido volvía a dormirme. Al final el maestro desistía y me dejaba dormir. Me despertaba con el timbre de la campana y sólo entonces comenzaba realmente mi día.

Cuando mi padre, que trabajaba en la Fiat, tenía el turno de dos a diez, comíamos juntos antes de empezar la jornada y me sometía a la tortura de las tablas de multiplicar. Me dio tal cantidad de sopapos que incluso mi maestro se quedó sorprendido de lo bien que me sabía las tablas de multiplicar. Sí, aprendí más de mi padre que de mi maestro. A fuerza de bofetones, sabía más cosas de matemáticas y geografía que el resto de mis compañeros de escuela. Pero en clase estaba totalmente ausente; no me gustaba seguir las lecciones, pensaba que aquello era una pérdida de tiempo.

«Yo soy futbolista, no estudiante», me decía a mí mismo para alentarme.

Durante la época escolar, mis compañeros y yo hicimos todo tipo de trastadas. Robábamos todo lo que se podía robar; pero no para conseguir quién sabe qué, sino tan sólo por el placer que nos proporcionaba el hecho en sí.

En una ocasión Tino y yo vimos cómo el conductor de un furgón de helados, que se había detenido enfrente de una tienda de ultramarinos, bajaba, abría la puerta trasera, sacaba dos cajas de helados y entraba en el establecimiento. Un intercambio de miradas entre nosotros bastó para subirnos al furgón y huir con todo el cargamento.

Fuimos a buscar a los demás y nos dirigimos con el furgón a las afueras a comer helados hasta reventar. Estábamos tan empachados que cogimos los helados que habían sobrado y empezamos a arrojárnoslos los unos a los otros. El porqué de esa gamberrada sigue siendo un misterio incluso para nosotros; no éramos conscientes de que nos habíamos pasado de la raya, de que no era lo mismo que robar unos cachorros.

En nuestro barrio todas las familias se dedicaron a averiguar quién había estado involucrado. Tino, Nello y yo recibimos una buena somanta de palos, pero no «cantamos». Como de costumbre, nos traicionó Totò; el buen chico se lo contó todo a sus padres.

¡Dios bendito, cuántas bofetadas me llovieron aquel día!; pero aquello no fue lo que me hizo sentir mal. Mis familiares, así como los de mis compañeros, se endeudaron para pagar los daños que le habíamos causado al heladero. Yo no me veía capaz de mirar a los ojos a nadie. La única que se apiadó de mí fue mi madre. Me abrazaba y, meciéndome como a un niño, me repetía que estaba segura de que no volvería a hacer nada parecido.

Mi madre, ¡qué mujer tan maravillosa! No recuerdo haber recibido jamás un bofetón de ella. Sus regañinas siempre iban acompañadas de una sonrisa bondadosa. Siempre le prometía que me portaría bien, que sería un buen chico. Pero al cabo de unos días volvía a meterme en líos. ¡Quién sabe cuántas veces la habré decepcionado!

En mi banda éramos unos diez chicos. Cuando no estábamos jugando a la pelota en los patios de nuestro barrio, bajábamos al centro a pasear por la avenida y molestar a todo aquel que se cruzara en nuestro camino.

Nuestros enemigos eran «los vicinzileros», llamados así porque vivían en el barrio de Vicinzella. Nosotros éramos «los indios» porque nuestro barrio era conocido como «zona india».

Un día estábamos buscando a los vicinzileros porque habían pegado a Memè, uno de los nuestros, cuando vimos a una pareja de carabineros con sus motocicletas aparcadas a pocos metros. Los dos carabineros eran enormes o, por lo menos, así los vieron mis ojos de niño.

Mientras pasábamos nos lanzaron una mirada escrutadora y severa; nosotros proseguimos nuestro camino poniendo nuestras mejores caras de angelitos.

De repente se oyó un ruido atronador. Me volví y vi una de las motocicletas por el suelo. Me quedé inmóvil mientras uno de los carabineros de un brinco me agarró y empezó a abofetearme. Me sujetaba con tanta fuerza que apenas podía respirar; su colega se sumó. Intenté forcejear, estaba aterrorizado; no comprendía qué estaba sucediendo ni por qué me estaban pegando. Uno de ellos me dijo que me había reconocido y quería que le dijera mi nombre. Mascullé un nombre falso. El carabinero se acercó a la radio de la motocicleta mientras me agarraba por el brazo. Mientras se comunicaba con la central conseguí liberarme y huir a través del tráfico del pueblo. El otro carabinero quiso perseguirme pero no reparó en uno de los coches que pasaban en ese momento.

Lo atropellaron; no murió de milagro.

Estaba trastornado. Las orejas me ardían, tenía la cabeza a punto de estallar y los brazos entumecidos. Corría, asustado como nunca lo había estado. Temía que el carabinero me hubiera reconocido. Mi padre y mi abuelo me iban a matar: el asunto era grave.

Cuando alcancé a mis amigos estaba tan aturdido y aterrorizado que, en cuanto me vieron, se pusieron todos a reír. Se reían como locos. Yo no comprendía qué sucedía. Hasta que uno de ellos me explicó lo ocurrido: mientras yo estaba de espaldas, Totò le había dado una patada a la motocicleta del carabinero y la había tirado al suelo.

No dejé que acabara de hablar, me volví hacia Totò y me abalancé sobre él; lo molí a palos. ¿Cómo se atrevía a hacerme pasar ese mal rato? Mis amigos seguían mofándose de mí. Le di una paliza que no olvidaría por el resto de su vida. Y cuando sus familiares me echaron en cara que le hubiera pegado, los mandé al diablo y amenacé con volver a hacerlo al día siguiente. Estaba harto de pagar sus platos rotos. Y en vista de que yo iba a cobrar de todos modos, decidí asumir todas las consecuencias.

Por fin había conseguido apartar a Totò de mi vida.

Desde aquel día, de acuerdo con Tinu ‘u Mancinu y Nellu ‘u Grosso, alejé a ‘a Fimminedda. Cada vez que se acercaba le zurraba, ignorando la consigna de mis padres, quienes todavía pretendían que me hiciese cargo de él.

Al final se dieron por vencidos, mis amigos y yo no teníamos intención de volver a aceptar a Totò en nuestro grupo. Además, él se mantuvo en sus trece y siguió buscándonos problemas. Al final Totò lo asumió y se encerró en su casa a estudiar.

LAS ARMAS

Las trampas llevaban una hora colocadas. Tino, Nello y yo esperábamos agazapados a que los jilgueros se posasen sobre nuestros cepos. Estábamos callados e inmóviles para que los pájaros no nos vieran desde arriba. De repente vimos que avanzaba hacia nosotros Vicenzu ‘u Fitusu, un pastor del pueblo que parecía que nunca se lavara y que incluso durmiera con sus cabras. Nadie se atrevía a acercarse a su redil: era peor que una pocilga.

Sujetaba un enorme saco de yute y una azada, e iba mirando a su alrededor con recelo.

La escena llamó nuestra atención. Cogí los prismáticos y pude ver que ‘u Fitusu apartaba la frasca de un lugar oculto y acto seguido se ponía a cavar con la azada. Nos quedamos quietos observándolo, excitados por la idea de estar a punto de descubrir algo.

Vincenzo siguió excavando hasta que extrajo del hoyo un enorme bidón de plástico redondo. Desenroscó el tapón e introdujo con cuidado el saco que llevaba consigo; lo cerró, lo enterró y lo cubrió todo de nuevo antes de alejarse mirando alrededor constantemente como para cerciorarse de que nadie le había visto. En cuanto se hubo alejado lo suficiente, mis compañeros y yo nos pusimos en pie de un brinco y corrimos hacia allí. Empezamos a excavar en el mismo sitio y sacamos el bidón con esfuerzo: era muy pesado.

Agarré el tapón y lo desenrosqué con ambas manos. Cogimos el enorme saco y volcamos su contenido en el suelo. Aparecieron dos recortadas, tres revólveres, dos pistolas más, varias cajas de proyectiles y una bolsa, que abrimos de inmediato. Dentro había un montón de dinero. Mucho, por lo menos un millón de liras. Estábamos sobrecogidos; teníamos el corazón a punto de estallar.

No era la primera vez que veíamos armas, incluso habíamos llegado a disparar la vieja pistola que Nello le robaba en ocasiones a su padre. Pero estas armas eran bonitas, cromadas, pequeñas. Volvimos a meterlo todo en el bidón, lo agarramos por las dos grandes anillas de plástico que hacían de asas y lo escondimos unos cien metros más allá, en un lugar que sólo nosotros conocíamos. Antes de separarnos hicimos un juramento sagrado: no revelar a nadie nuestro secreto, jamás.

Volvimos a casa realmente tarde. Mi padre se había ido a trabajar, pero mi madre me dijo que le había prometido ayudarme a repasar la lección esa misma noche. Pero yo no la escuchaba, sólo podía pensar en nuestro tesoro. Comí un bocadillo a toda prisa y salí corriendo de casa respondiéndole con un «sí, sí».

Nos encontramos en el lugar habitual. Tino llegó con la frente vendada: su madre le había roto un plato en la cabeza por haber llegado tan tarde. Normalmente nos habríamos burlado de él, pero ese día no: estábamos demasiado excitados por lo que nos había pasado y no sabíamos cómo administrar el botín.

Conté el dinero. Eran nueve millones de liras.

Probamos las armas. Nos divertimos disparando las pistolas; gastamos casi cinco cajas de proyectiles. Aun así, todavía quedaban unas cuantas. Tino tuvo algún problema cuando disparó con la escopeta. Después del disparo el fusil se le escurrió de las manos, cayó al suelo y disparó por segunda vez: por suerte, ninguno de nosotros resultó herido, pero el estruendo por poco nos destroza los tímpanos. No, no estábamos hechos para los fusiles.

La primera decisión que tomamos fue repartir los nueve millones y coger una pistola por barba para esconderla luego en lugares diferentes.

¡Joder!, tres millones por barba. ¡Ni en sueños habíamos visto tal cantidad! Para dar una idea de la cantidad que suponía baste decir que el sueldo mensual de mi padre en aquellos tardíos años setenta rondaba las cuatrocientas cincuenta mil liras (el precio de una Vespa nueva, mi sueño). Pero no podía ir a comprarme una Vespa de la noche a la mañana sin levantar sospechas, aunque ya había ideado cómo podría conseguirla: registrándola a nombre de otra persona.

Con la excusa de que la necesitaba para ir a trabajar, mi padre me había comprado una vieja Vespa de segunda mano que costó ciento cincuenta mil liras. Naturalmente, de aquella Vespa conservé únicamente el bastidor en el que se detallaba el número de matrícula y lo mandé cortar y colocar en una Vespa nuevísima que acababa de robar. La pinté de un precioso color azul oscuro. Era magnífica. Sólo el número de bastidor era legal; todo lo demás —carrocería, ruedas, convertidor, motor 75, faros— procedía de unas diez Vespas diferentes.

Por aquella época, pasada la licenza media,[2] trabajaba en un taller y ganaba cuarenta mil liras al mes «por aprender el oficio». ¿Cuándo podría comprarme la Vespa de mis sueños con ese sueldo que, por otro lado, entregaba a mi madre?

Una mañana, mientras me dirigía al taller, vi a mi padre con algunos compañeros de trabajo que acababan de terminar su turno; calzaban unas botas de goma altas llenas de barro.

Esa escena me marcó. No sé cómo explicarlo, pero empezaron a inquietarme extraños pensamientos.

Aquel día me prometí no llevar nunca esa vida.

El perro se ha callado, ya no ladra. Ahora mis pensamientos bullen en la quietud de la noche recorriendo mis años de juventud y una pregunta —siempre la misma— se impone de manera tormentosa: ¿por qué crecí de este modo?

Si cada uno de nosotros pudiera aislar un momento preciso de su adolescencia, identificar un suceso, un episodio, una amistad, algo de lo que inferir la construcción del propio carácter, las acciones futuras, la elección de un camino sobre otro, en mi caso podría indicar aquel día que, recién cumplidos los quince, fui con mis amigos a robar tres cachorros y nos encontramos con un botín escondido de armas y dinero.

Ahora, al recordarlo, no creo que aquel descubrimiento fuera decisivo; importante sí, pero no decisivo.

No fueron las malas compañías o las amistades erróneas, como se tiende a pensar en estos casos. No. Yo estaba hecho de esta pasta y punto. No sé explicarme mejor. De haber estado solo aquel día, habría hecho lo mismo. Fui un delincuente desde pequeño. Pero no era consciente de ello, eso es todo.

La mía era de una de esas familias numerosas que se las apañan con el mísero sueldo del padre. A esa edad el intelecto no nos permite reflexionar y razonar. Si veía algo que me gustaba y que no podía permitirme, lo robaba. Sabía que estaba mal, pero no acababa de entender por qué. Es cosa sabida que cuanto más te adentras en este mundo, más difícil resulta escapar de él. ¡Si por aquel entonces hubiera tenido esta lucidez…! Pero quién sabe, si no hubiera acabado aquí dentro quizá no la tendría.

Tengo los ojos abiertos en la oscuridad, las manos bajo la nuca. Mi compañero de celda ronca ruidosamente, tanto que el camastro chirría. Prefería los ladridos del perro.

EL SECRETO

Tras nuestro valioso descubrimiento pasaron varios días sin que sucediera nada; nadie nos había descubierto. Pero Nello y Tino estaban hartos de vivir con miedo en el cuerpo. No sabían dónde esconder las pistolas; obviamente, no podían esconderlas en casa. Así que las devolvieron al lugar donde las habíamos encontrado. Yo llevaba siempre conmigo mi preciosa pistola y al volver a casa la escondía dentro de un viejo coche abandonado; al salir, la cogía.

Por otro lado, empezamos a gastar el dinero: la tentación era demasiado fuerte. Nos regalamos un equipamiento completo de fútbol, con botas Pantofola d’Oro, que en aquella época costaban un ojo de la cara; además de pantalones vaqueros, camisetas y cazadoras. Las primeras sospechas no tardaron en llegar. La primera vez que me puse mis nuevas prendas mi madre me preguntó enseguida de quién era la cazadora, la camisa y los pantalones. Yo siempre le respondía que me los había prestado un amigo.

—Entonces, ¿puedo decírselo a tu padre para que esté más tranquilo? —me decía ella.

—Claro, claro, que no se preocupe —respondía yo, aunque era evidente que mi madre no me creía.

Pero precisamente por eso podía estar seguro de que no le diría nada a mi padre. A mí me disgustaba verla preocupada, así que empecé a salir de casa con mi ropa de siempre para luego, una vez fuera, cambiarme.

Nos estábamos volviendo unos fanfarrones. En una ocasión, Nello, para pagar tres rajas de sandía sacó del bolsillo un fajo de billetes de cien mil liras y la voz se corrió por todo el pueblo; hasta llegar, obviamente, a nuestros padres.

Una mañana mi padre me agarró del pelo mientras dormía, me tiró al suelo y empezó a darme patadas.

—¿Dónde has escondido el bidón? —me gritaba a la cara.

—¿Qué bidón? —le respondí con firmeza cubriéndome la cabeza con las manos mientras me pegaba.

—Ya sabes de qué hablo… Dímelo…

—Yo no sé nada.

—Te voy a matar —dijo él.

Me llovieron tantas hostias que mi pobre madre se llevó un bofetón al intentar detenerlo.

Cuando mi padre se cansó de pegarme me ató con una cadena a la reja del balcón.

—Es inútil que lo niegues —me decían mis tíos con forzada dulzura.

—Tino nos lo ha contado todo —añadió esa víbora que tenía por sobrino.

«Es imposible que Tino haya confesado», pensé, así que no me dejé engatusar.

—Entonces, si lo sabéis todo, ¿por qué seguís pegándome? ¿Qué queréis de mí?

—Escúchame bien —me dijo mi abuelo tras regañar a mi padre por haberme encadenado—. El asunto es serio. Ha venido ‘u Fitusu a buscarme. Me ha dicho que tú le has robado un bidón que tenía escondido y que contenía cosas que necesita recuperar. Escúchame, querido nieto, si habéis cogido el bidón dímelo y se lo devolveremos.

Mi abuelo casi me convence con su tono sereno, pero yo había hecho un juramento con mis compañeros y pensaba respetarlo. Decidí que hablaría con mis amigos y después, tal vez, lo devolveríamos todo.

—Abuelo, no sé nada —fueron las palabras que salieron de mi boca.

Él, no sé si del todo convencido, les dijo a los demás que me dejaran en paz de todos modos. Fue a hablar con Fitusu y le pidió que le explicara los motivos por los que sospechaba de mí.

—Algunos paisanos me han dicho que ‘u Malerba, ‘u Mancinu y ‘u Grosso siempre vienen a esta zona. Pero no tengo pruebas de que hayan sido ellos —le respondió el ovejero.

Fui liberado a pesar de las dudas de mi padre, que le dijo a mi abuelo y a mis tíos que ellos no me conocían lo suficiente y no sabían lo mentiroso que podía llegar a ser.

—A mí no me mentiría jamás —dijo mi abuelo; aquellas palabras me destrozaron por dentro.

Nello y Tino también resistieron a los interrogatorios; ninguno de nosotros cantó. Por una vez, Totò Fimminedda no estaba involucrado y nuestro secreto estaba a salvo. Pero los tres estábamos aterrorizados; nos habíamos metido en un buen lío.

Intenté convencer a mis amigos de que quizá lo mejor era devolverlo todo, pero hicieron oídos sordos.

—Podría casarme con este dinero —decía Tino.

Yo pensé en mi padre saliendo de la fábrica con sus botas llenas de barro.

De buena gana habríamos devuelto las pistolas y las escopetas, pero no el dinero. Además, habría sido difícil convencer a los demás de que sólo habíamos encontrado las armas. Así que decidimos quedárnoslo todo y no exagerar con los gastos para no llamar la atención. Mi padre, aún con cierta sospecha en la mirada, me siguió dando una paga de mil cuatrocientas liras por semana (para cine, pizza y gaseosa) y con eso tenía que apañármelas.

Mientras Tino tenía bastante claro qué iba a hacer con su parte, Nello parecía tener sus dudas: su padre le zurraba de lo lindo y más tarde me confesó que aquel día había estado a punto de ceder.

‘U Fitusu, cada vez que me veía, me decía:

—Male’, Malerba, te llevaste el dinero…

—¿De qué dinero hablas? —respondía yo.

—Dame las pistolas, al menos —insistía él.

—No sé de qué me hablas, ¿qué pistolas? Si no me dejas en paz de una vez se lo diré a mis tíos —lo atajaba yo.

Unos días más tarde, al amanecer, encontraron los cuerpos sin vida de dos hombres en un redil: ‘u Fitusu y un amigo suyo.

Al conocer la noticia nos entró el pánico; pensamos que, de una forma u otra, la culpa era nuestra.

Al día siguiente los carabineros arrestaron a dos personas sospechosas de ser responsables del doble homicidio. Una de ellas confesó que Vicenzu ‘u Fitusu les había robado el dinero de un atraco.

Nello, Tino y yo volvimos a jurar que mantendríamos el secreto toda la vida. Además, si se llegara a saber que habíamos sido nosotros también nos habrían liquidado. El secreto debía mantenerse como tal y el miedo nos selló los labios.

No conseguí dormir durante las noches siguientes, presa de las pesadillas; no podía creer que lo que habíamos hecho hubiera acarreado consecuencias tan graves.

En todo caso, el modo en que se sucedieron los hechos, aunque terrible, hizo que mi padre cambiara la imagen que tenía de mí; le repetía constantemente a mi madre que estaba disgustado por haberme pegado por algo que no había hecho; que exageraba al considerarme siempre culpable; que en el fondo seguía siendo un chaval.

Obviamente yo se lo hice notar asumiendo una actitud de indiferencia: había sido perseguido injustamente y dejaba que esto se leyera siempre en mi rostro. Entonces mi padre empezó a mostrarse más dulce y permisivo conmigo… Ahora, al recordarlo, pienso en el grave error que cometió.

Amanece y oigo el chirriar de la verja en el exterior; supongo que es la furgoneta del pan. Un nuevo día empieza con los mismos ruidos de siempre y avanza con su habitual y exasperante ritmo. No he dormido casi nada; poco y mal. Aquí dentro tengo todo el tiempo del mundo para descansar. Claudio, mi compañero de celda, se revuelve en su cama; se está despertando. En breves momentos se colocará tras la cortina y apoyará sus más de cien kilos sobre el retrete; me invade una sensación desagradable. La mayor libertad a la que puedo aspirar es obtener una celda para mí solo, aunque sea minúscula. A solas con mis humores y mis olores. Doy media vuelta sobre la cama y apoyo la cara contra la pared agrietada y fría.

Y si mi padre me hubiera seguido pegando y no se hubiera convencido de que yo era inocente, ¿sería el hombre que soy hoy?

Entrego la pregunta al destino sordo.

LOS ATRACOS

Ella era realmente guapa, se llamaba Rosanna. Le pregunté si quería bailar conmigo y me dijo que sí.

Fue mi primer amor. Siempre que podía me escapaba del trabajo y salía de mi pueblo, Casamarina, a lomos de mi Vespa trucada y me encontraba con ella en Giardini, una población a pocos kilómetros de distancia.

La hermana de Rosanna, Lella, unos años mayor que ella, era la novia de otro chico de mi pueblo, Peppe Tempesta; y dado que compartimos amoríos, nos hicimos buenos amigos e íbamos juntos a ver a nuestras enamoradas.

Debido a esta nueva amistad y a la creciente pasión que sentía por Rosanna empecé a alejarme de mis compañeros de infancia. Además, Nello y Tino querían llevar una vida tranquila, así que me quedé con el dinero y las armas prometiendo que en cuanto las vendiera repartiría el botín entre todos.

Nunca llegué a vender las armas. De hecho, yo mismo las compré y les pagué a mis amigos lo que valían.

La sociedad —o mejor dicho, la banda— se había disuelto, pero nuestra amistad sería eterna. El secreto que compartíamos era algo que cargaríamos por el resto de nuestras vidas.

Ahora tenía a Rosanna, quien con sus besos me excitaba de tal manera que después de visitarla me veía obligado a ir de putas, aflojando por cada polvo la friolera de cinco mil liras. Y todo por la obsesión de Rosanna de llegar virgen al matrimonio.

Una tarde, después de acompañar a pie hasta su casa a nuestras respectivas parejas, Peppe y yo volvimos al lugar donde habíamos dejado la Vespa, pero la moto no estaba allí. ¡Me la habían robado!

Inmediatamente mis sospechas recayeron en unos jóvenes del pueblo, parroquianos de un bar que miraban mi moto embobados cada vez que pasaba. Un día, uno de ellos se me había acercado babeando y me había hecho algunas preguntas sobre los accesorios.

Yo le contesté, presumido y encantado de que todo el mundo envidiara mi Vespa.

Habían sido ellos, estaba seguro. Me precipité hacia el bar con Peppe, quien inútilmente trataba de contenerme y calmarme.

Los encontré sentados donde siempre, riendo acaloradamente. En cuanto me vieron adoptaron una actitud diferente, circunspecta, lo que acabó de confirmar mis sospechas.

Llamé al que parecía el jefe del grupo y mantuve una conversación con él en un aparte. Le ordené que me devolviera la Vespa, pero él dijo que no sabía nada, así que ambos empezamos a levantar la voz y terminamos pegándonos.

Sus amigos parecían estar esperándolo y se abalanzaron sobre nosotros. En un momento, Peppe y yo nos vimos rodeados por unos diez chicos más bien corpulentos que nos dieron una tremenda paliza.

Quiso la suerte que en aquel preciso instante pasara por allí un hombre, un profesor que debía de conocerlos bien porque rápidamente se esfumaron todos.

El hombre se acercó a nosotros y nos ayudó a levantarnos. Quería acompañarnos al hospital, pero nos negamos y nos alejamos de allí con nuestros cuerpos apaleados. Me dolía más ver a mi amigo en aquel estado que mis propias heridas. Me apenaba haberle involucrado en aquella horrible pelea y al mismo tiempo lo admiraba por no haberse echado atrás, por no haberme abandonado. En cuanto a mí, además de darme una buena zurra me rompieron una costilla, cosa que averigüé años más tarde; durante mucho tiempo, antes de que se calcificara, padecí horribles dolores cada vez que intentaba agacharme.

Pero como se suele decir: no hay mal que por bien no venga. Unos años más tarde me aproveché de esta «deformación» para obtener ciertos beneficios por incapacitación durante el servicio militar.

Aquel día, aun estando maltrechos, nos atuvimos a la regla del «ojo por ojo»: robamos un ciclomotor y volvimos a Casamarina. Pero la rabia me consumía y le propuse a Peppe tramar una venganza en toda regla.

A él también le dolió aquella tunda, aunque intentó hacerme reflexionar.

—Nosotros sólo somos dos, ellos son muchos… nos lincharán.

—Nosotros también somos muchos —dije para tranquilizarlo—; me gustaría que conocieras a unos amigos.

Lo convencí y lo acompañé a casa. Le dije que preparara un poco de alcohol para desinfectarnos las heridas, que yo volvía enseguida.

Fui a buscar las dos pistolas y volví a casa de Peppe. Cuando le enseñé las armas, más que asustarse se excitó. Era lo que esperaba. Después de intentar dar cierto alivio a nuestras heridas le pregunté si todavía estaba convencido de querer volver a Giardini.

—Vamos —respondió sin vacilar.

El dolor me impedía conducir, así que dejé que lo hiciera él. En cuanto llegamos a Giardini empezamos a dar vueltas por el pueblo, manteniéndonos lo más alejados posible de las luces de las casas y las farolas: la oscuridad nos amparaba. De repente, vi a uno de ellos aparcando su ciclomotor.

Intentamos alcanzarlo, pero se metió en una sala de recreativos: ahí dentro debían de estar todos los que nos habían molido a palos.

—¿Y ahora qué hacemos? —preguntó Peppe.

—Esperar —respondí.

Estaba furioso, no ya por la Vespa (podía comprarme otra), sino por la paliza y el agravio sufridos. Todavía podía oír sus risas retumbando en mi cabeza. Al cabo de media hora empezaron a salir del local.

Yo estaba escondido detrás de un coche; le dije a Peppe que se colocara al otro lado de la calle: sospechaba que alguno querría escaparse y él no tendría más que impedírselo con la pistola. Aunque no estaba del todo convencido, lo tranquilicé asegurándole que el otro desistiría y que él no tendría que disparar.

Me abalancé sobre el más grande del grupo, el que más daño me había hecho mientras estaba en el suelo y, como un tigre sobre su presa, golpeé con fuerza su cabeza con la culata del arma, tal y como había visto en el cine. La sangre empezó a brotar como de una fuente. Los demás se quedaron inmóviles, como paralizados.

—Si no me devolvéis la Vespa os mato aquí mismo, a todos —grité agitando la pistola.

Uno de ellos se ofreció a acompañarme hasta ella. Le dije a Peppe que fuera él mientras yo hacía compañía a aquellos «buenos muchachos».

—¿Ahora ya no os reís? Vamos, quiero oíros reír, si no, os pego un tiro en las piernas.

¡Miserables! Empezaron a culparse los unos a los otros. Uno me suplicaba que lo dejara marchar porque su madre estaba enferma.

—En mi madre nadie pensaba mientras me pateabais en el suelo, ¿verdad? ¡Malditos hijos de puta!

Aunque estaba lleno de odio no fui capaz de ensañarme, al menos no todo lo que se habían ensañado ellos conmigo. Estaban aterrorizados. El enorme capitoste lloraba mientras decía que ya no veía nada e intentaba taponar con las manos la herida de la cabeza, de la que aún brotaba sangre.

Los obligué a desnudarse y amontonar en el suelo todo lo que llevaban: ropa, zapatos, gafas, cinturones, relojes e incluso unos pendientes. Entretanto llegó Peppe con mi querida Vespa. ¡Qué dulce sonido el fragor del variador Polini! Cogí un jersey del montón e introduje una de las mangas en el depósito hasta empaparla. Después le prendí fuego a todas sus pertenencias: ¡qué magnífica hoguera!

Pregunté si alguno tenía algo que objetar sobre lo que acababa de hacer; en vista de que nadie protestó los obligué a reír.

—¡Vamos, reíd, reíd!

Y ellos, cubriéndose con las manos las partes pudendas, se pusieron a reír. Reían por no llorar.

Subí a mi Vespa y dije:

—Me voy, pero volveré todas las veces que quiera… y estoy seguro de que a nadie se le ocurrirá volver a robarme la moto.

—No, no, no… —respondieron a coro.

Peppe metió la primera y nos fuimos lentamente.

Todavía nos dolía todo el cuerpo, pero nos sentíamos fuertes como dioses.

«¡Hostia, cuánto poder dan las armas!», pensé.

Mi amigo me miraba lleno de admiración mientras me juraba lealtad eterna.

Cuando volví a casa, antes de dormirme repasé mentalmente todo lo que había pasado. Me sentía satisfecho y orgulloso de mí mismo: por primera vez me dormí con la pistola bajo la almohada. Al día siguiente, Peppe me contó que un colega de su padre que vivía en Giardini le dijo que la noche anterior había visto un grupo de jóvenes caminando desnudos por la calle. «¡El mundo está loco!», había exclamado; sólo de pensarlo nos partíamos de risa.

Pero la cosa no acabó ahí. Los padres de los chicos denunciaron lo ocurrido a los carabineros afirmando que dos desconocidos montados en una Vespa y con pasamontañas habían despojado a sus hijos de todo lo que llevaban. Sus «buenos hijos», obviamente, se guardaron de explicar cómo habían ido realmente las cosas.

Estaba tan cabreado que habría vuelto a por ellos, pero pensé que lo mejor era no dejarse caer por Giardini durante un tiempo. Los carabineros buscaban una Vespa negra con trasportín y variador Polini. La desmonté pieza por pieza.

Al cabo de unos días me encontraba en el taller donde trabajaba cuando el jefe me mandó entregar una pequeña polea al propietario de un gran almacén de alimentos. No me hice de rogar: era un placer poder salir de aquel local, que apestaba a aceite viejo y embrague quemado. Puse la polea en la cesta de la bici y me dirigí hacia ahí pedaleando sin prisa; cuando llegué al almacén un trabajador me indicó una puerta. Tuve que llamar varias veces antes de que una voz arrogante me respondiera «¡Adelante!».

Abrí la puerta con cuidado. Un hombre, el contable, estaba despatarrado tras su escritorio escribiendo algo; ni siquiera respondió a mi saludo y me indicó apresuradamente y sin dignarse a mirarme dónde podía dejar la polea; después me pidió que esperara a que terminara de hacer unas cuentas que tenía que entregar a mi jefe.

«Qué hombre tan desagradable», pensé, y me senté, aunque él no me hubiera invitado a hacerlo; si se hubiera atrevido a decirme algo le habría dado una patada en los morros. Enfrente de él, sobre la mesa, había un cigarrillo encendido que se consumía lentamente; debía de ser una vieja costumbre porque noté varias quemaduras en los bordes del escritorio. Tenía la camisa manchada de aceite.

Mientras lo observaba, mis ojos se detuvieron sobre una pequeña caja fuerte semiabierta encajada en la pared junto a su escritorio. Fingí estirar los músculos y me incliné para ver lo que había dentro, pero no logré vislumbrar su contenido.

Cuando salí del almacén decidí que aquella misma noche volvería a aquel lugar.

Se lo conté a mi amigo Peppe. Hacía tiempo que nos quejábamos de nuestros respectivos trabajos. Además, con lo que ganaba, él no podía pagarse siquiera el tabaco. Era tan mala su situación que había tenido que prestarle dinero en varias ocasiones y le hacía regalos constantemente: todo lo que compraba para mí lo compraba también para él. Aunque llegó un momento que Peppe me dijo que no podía aceptar más regalos.

Yo no tenía problemas económicos porque recurría continuamente a mi tesoro; naturalmente, no pensaba revelar mi secreto a nadie, ni siquiera a él.

Nunca le había propuesto un atraco, pero cuando le expliqué lo de la caja fuerte en el despacho del contable fue él mismo quien dijo:

—¿Y si atracamos ese lugar?

No me hice de rogar: cogí las pistolas y una recortada que tenía un aspecto realmente amenazador. Nos quedamos al acecho y esperamos a que disminuyera un poco el tránsito de personas que entraba y salía del almacén. Cuando consideramos que era el momento oportuno, enfundamos la cabeza en el pasamontañas y entramos. No había nadie, pero sabía que encontraríamos a alguien en el despacho de la caja fuerte. Abrí la puerta de par en par sin llamar y esta vez el contable fue de lo más sensato, además de extremadamente amable con miss Escopeta Recortada.

Le ordené que abriera la caja fuerte, pero le temblaban tanto los dedos que no conseguía ni introducir la llave. Se la arrebaté de las manos y la abrí yo mismo. Me estiré cuan largo era para ver y recoger todo lo que había dentro: dinero y cheques que puse en una bolsa de plástico. Le pregunté dónde estaba el dinero que faltaba y él me indicó el cajón donde guardaban los ingresos del día. No me olvidé de registrar los demás cajones y en uno de ellos encontré una pistola: una Beretta automática 7,65. Preciosa. Era una pistola nueva. En aquel preciso instante germinó mi amor por las armas automáticas.

Peppe me estaba esperando fuera con el motor encendido. Descargué el fusil, lo puse dentro de la bolsa que habíamos llevado junto con el dinero y las pistolas y desaparecimos en la negra noche.

Al cabo de un cuarto de hora estábamos contando el dinero sobre la mesa de nuestro club, un local que alquilábamos y utilizábamos como punto de encuentro y que estaba a nombre de un familiar de Peppe: un millón cuatrocientas mil liras en billetes pequeños de quinientas y cien liras, más los cheques, que acabamos echando en un buzón porque no sabíamos qué hacer con ellos. Separamos la parte proporcional a un año de alquiler del local y, apartado también el dinero que me costó pintar las paredes y reestructurar el baño, nos repartimos el resto. Obviamente no podíamos partir la pistola, así que le regalé la mía a Peppe y me quedé la que había encontrado en el cajón del contable. Aquél fue el primer atraco de mi vida, aunque no el último. Desde aquel día, Peppe y yo no dejamos de cometerlos. Las estaciones de servicio eran nuestros objetivos preferidos: auténticas minas de oro rebosantes de dinero en efectivo.

Pero de golpe en golpe nuestro tren de vida cambió y empezamos a llamar la atención. Nos vestíamos de forma particular, invitábamos a cenas y a pizza a diestro y siniestro. La gente de nuestro entorno tenía claro que dos hijos de obrero no podían llevar aquella vida.

Cuando intuyeron lo que escondíamos, muchos empezaron a presionarnos para participar en nuestros «negocios»: unos porque tenían a su hermana enferma; otros porque querían casarse; otros porque se estaban construyendo su propia casa y nunca tenían dinero suficiente. Al poco tiempo nuestra «compañía» se expandió y empezaron a surgir los problemas.

El asunto llegó a oídos de mis familiares. Mi padre, harto de zurrarme, ni siquiera se molestó en preguntar. La misma noche en que se enteró de que su hijo era un vulgar atracador me embarcó en un transbordador advirtiéndome, con mucha parsimonia, que si osaba proferir una sola palabra me las iba a cargar. Su mirada reflejaba una lúcida locura: si me hubiera atrevido a decir algo me habría matado ahí mismo; así que no dije esta boca es mía y me mantuve a una distancia razonable de los brazos de mi padre.

Únicamente me atreví a susurrar que necesitaba coger unas cuantas cosas de casa. Me concedió una hora. Antes que nada, cogí el dinero; después fui a pedirle a mi madre que me hiciera la maleta, declarando a voz en grito mi inocencia. Aquella tarde, mi madre preparó mis cosas sin decir palabra, ni siquiera una pequeña frase de consuelo.

«Evidentemente, saben algo —pensé—. Incluso mi madre, que siempre ha estado de mi parte, se muestra claramente en mi contra.»

—Es bueno que me marche, así estaréis todos más tranquilos: ni siquiera Jesús fue tan perseguido —le decía a mi madre intentando ablandarla.

Pero no había nada que hacer. Ella también quería que me alejara de Casamarina y me fuera a trabajar lejos.

En fin, algo sabían, sin duda.

La abracé con fuerza. Le dije que la quería con toda el alma y que me perdonara por los disgustos que me empeñaba en darle. Ella lloraba y sus lágrimas eran la prueba de todos los sufrimientos que llevaba tiempo causándole.

Mi madre, una santa. La última vez que la vi fue hace veintisiete días, durante una visita, a través de un cristal. Sigue siendo una mujer lozana y hermosa, a pesar de que los años pasen factura, como las penas y sufrimientos que esta vida le ha acarreado. ¡Que yo le he acarreado! Cada vez que el guardia viene a anunciarme que se ha acabado el tiempo y ella se levanta para irse, los ojos se le humedecen; apoya sus labios sobre el frío cristal y espera que yo haga lo mismo. Mi madre y yo siempre nos hemos besado así. Sus labios sobre los míos. Pero aquel día, cuando mi padre me mandó a Linosa, ella no me besó. Sólo lloraba.

LINOSA

Una mañana de mayo de los años ochenta desembarqué junto a un pariente en la isla de Linosa, ubicada a ciento diez millas, es decir, a siete horas de barco de Casamarina; la isla en la que mi padre quería desterrarme.

Pero mi angustia se desvaneció en cuanto puse un pie en aquel paraíso.

Rápidamente conocí a un joven del lugar, Michele, que me hizo de guía permitiéndome descubrir todas sus bellezas. Circunnavegamos juntos la isla y al día siguiente ya conocía de memoria los nombres de las dársenas, las calas y las depresiones de Linosa.

La costa alternaba rocas volcánicas altas y escarpadas con playas vírgenes y extraordinarias. El mar estaba siempre en calma y sus aguas eran ricas en peces, lo que atraía submarinistas de toda Italia. Era habitual ver delfines nadando a escasos metros de la costa; cuando vi el primero, estaba tan cerca que parecía que quisiera darme la bienvenida.

En la isla me encontré con algunos familiares que trabajaban en la pesca y que me acogieron rápidamente.

Era un trabajo pesado y lleno de responsabilidad, pero me gustaba. Cada día, al atardecer, esperaba en el muelle la llegada de los pescadores, compraba el pescado que me pedían los mayoristas de Casamarina, lo colocaba en sus respectivas cajas de madera junto al hielo y cargaba las cajas en las cámaras frigoríficas de un camión que después embarcaba en el transbordador que salía hacia Casamarina a las nueve y media; y así todos los días.

A menudo, puesto que los pescadores no tenían tiempo de bajar a tierra siquiera, no les pagaba directamente a ellos sino que les llevaba el dinero a sus mujeres, a casa, y con algunas de ellas, durante las frescas noches de mayo, mientras sus maridos estaban en el mar, tuve mis primeras experiencias sexuales sin pagar.

El verano llegaba antes en Linosa y la isla se llenó enseguida de turistas y chicas guapísimas, con lo que el trabajo empezó a aburrirme. Encontré a una persona, padre de familia, que me sustituía algunas mañanas. Luego las mañanas se convirtieron en días y más tarde en semanas. Le pagaba por hacer mi trabajo y me fiaba ciegamente de él.

De vez en cuando iba a supervisar, después volvía a la playa. El verano de Linosa me había cautivado y me había traído a Paola, una veinteañera palermitana universitaria, de una belleza asombrosa. Fue, como se suele decir, amor a primera vista, o al menos eso creía yo. Tenía previsto pasar las vacaciones en un campin, pero pronto lo dejó y se mudó a mi casa. Iba a quedarse dos semanas pero terminamos pasando todo el verano juntos. Parecíamos marido y mujer: con ella todo fue mar, sol, comida, discoteca y sexo, mucho sexo, hasta reventar.

Pero yo acababa de descubrir dichos placeres y con Paola no tenía suficiente. Empecé a engañarla. En una ocasión salimos a navegar e invitamos a una turista finlandesa que habíamos conocido en la playa. Paola se durmió tomando el sol y yo aproveché para follarme a la finlandesa, tapándole la boca para que no chillara de placer: fue una experiencia excitante e irrepetible, con Paola durmiendo a menos de un metro de nosotros. Ella, completamente cautivada por mi fuerte personalidad, no me habría creído capaz de una cosa así. Aunque era celosa; de hecho, un día me dijo que tenía que volver a Palermo con sus padres y que yo iría con ella porque no quería dejarme solo en Linosa; accedí, pero vi claro que tenía que encontrar la forma de dejarla.

Aquel día, en Palermo, mientras esperaba a que Paola volviera de visitar a sus padres y tras haber terminado de leer un periódico y saborear un helado en la terraza de un bar del centro, decidí darme un paseo por las tiendas del lugar. Llegué hasta una joyería que tenía expuesto un bonito anillo. Pensé en regalárselo antes de dejarla, así que entré.

La joyería estaba dotada de una enorme y pesada puerta de vidrio que, una vez abierta, hacía sonar un timbre. Saludé y esperé a que alguien me atendiera. «¿Hay alguien?», pregunté pasados unos minutos. Nada. Estiré la cabeza por encima del mostrador; detrás de una cortina, vi a un hombre inclinado sobre su mesa de trabajo con una especie de monóculo en el ojo trabajando en algo. Miré a mi alrededor; no había nadie.

No sé qué se disparó en mi cabeza en aquel momento; tenía una joyería a mi entera disposición.

En un segundo me puse del otro lado del mostrador y empecé a abrir cajones: dentro había diversos rollos de tela que contenían oros y joyas. Lo agarré todo y lo puse dentro de un casco de motorista que vi apoyado sobre una silla, como si fuera una cesta. Abrí la vitrina del mostrador y cogí todo lo que había expuesto; luego me dirigí a la vitrina principal, pero no logré abrirla: decidí que ya era suficiente.

Ahora el problema era salir por la puerta: ¿cómo iba a hacerlo sin que sonara el timbre? «Bueno —pensé—, si no me ha oído al entrar, no me oirá al salir.» Abrí la puerta despacio y, en cuanto sonó el timbre, salí disparado hacia fuera, escabulléndome por los incontables callejones palermitanos.

Al cabo de un rato entré en una tienda de ropa y compré una camiseta y dos trajes de verano que puse dentro de la bolsa que me dio el dependiente. Antes de irme, le dije a la dependienta que deseaba probarme otra prenda. Una vez dentro del probador até la camiseta que acababa de comprar convirtiéndola en una especie de saco; desenrollé los rulos de tela, desenganché los objetos de oro, brazaletes, collares, pendientes y anillos, los puse dentro del saco y lo cerré. Después lo puse todo dentro de la bolsa de la tienda, entre los dos trajes completos y coloqué los rollos en el interior del casco.

En cuanto salí de la tienda tiré el casco con los rollos vacíos dentro de un contenedor. Llamé a Paola y le dije que debido a un grave problema familiar debía volver inmediatamente a Casamarina.

—Tienes los billetes y si quieres puedes volver sola a Linosa. Yo me reuniré contigo dentro de unos días.

La oí gritando como una loca e inmediatamente colgué. Cogí un taxi y me fui directo a Casamarina pagando por adelantado: eran casi dos horas de viaje. Fui a esconder todo el oro en un lugar seguro, y aquella misma noche, intentando pasar desapercibido, cogí el barco hacia Linosa.

A la mañana siguiente, en cuanto desembarqué, acudí corriendo al trabajo; una hora más tarde me llamó mi padre. Quería asegurarse de que estaba en Linosa ya que alguien le había comentado que me había visto por Casamarina.

—¿Todavía me vienes con persecuciones? —le respondí con una determinación que no admitía réplicas.

Mi padre no objetó nada, pero empezó a llamarme todos los días. Un sexto sentido le sugería que no tenía que fiarse jamás de mi palabra.

Paola me llamó llorando. Su familia había descubierto lo nuestro y no la dejaban salir de casa. Pero ella ya había organizado una fuga para reunirse conmigo. Le aclaré que tenía que volver a mi pueblo, pero la llamaría en cuanto llegara a Casamarina; después colgué el teléfono. «¡Menuda loca!», pensé.