7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Antonio Machado Libros

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

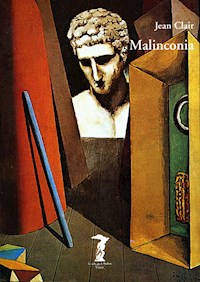

Malinconia reúne algunos de los textos más significativos del autor con un tema que subyace a todos ellos: la extrañeza que es propia de la modernidad, la inquietud que domina sus representaciones. Clair analiza la obra de De Chirico y de la metafísica italiana, las paradojas de la "vuelta al orden" y las paradojas de la revolución. Las obras de Sironi, Balthus, Dix, las pinturas de la "nueva objetividad" alemana atraviesan estas páginas, en las que el maquinismo y la melancolía, la pretensión de un arte total y la intranquilidad de lo cotidiano -próximo y distante- se hacen fuertes. La mirada de Clair altera radicalmente los tópicos que a propósito del arte del siglo XX han venido manteniéndose: también ella siembra la intranquilidad en el lector.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Malinconia

Motivos saturninos en el arte de entreguerras

Traducción de

Lydia Vázquez

www.machadolibros.com

Del mismo autor en La balsa de la Medusa:

92. La responsabilidad del artista

Jean Clair

Malinconia

Motivos saturninos en el arte de entreguerras

La balsa de la Medusa, 90

Colección dirigida por

Valeriano Bozal

Título original: Malinconia. Motifs saturniens dans l’art de l’entre-deux-guerres

© Editions Gallimard, 1996

© de la presente edición, Machado Grupo de Distribución, S.L.

C/ Labradores, 5. Parque Empresarial Prado del Espino

28660 Boadilla del Monte (Madrid)[email protected]

ISBN: 978-84-9114-325-3

Índice

Prefacio

Del Octubre rojo al Octubre negro

Los realismos entre revolución y reacción

De la Metafísica a la «inquietante extrañeza»

Maquinismo y melancolía en la pintura italiana y alemana de entreguerras

En el terror de la historia: Giorgio De Chirico

La escultura, ¿lengua muerta? Arturo Martini

El Estado nacionalsocialista como «obra de arte total»

«Marginalia» vienesas. La modernidad en arte y en política

La moda y la muerte: Christian Bérard

La llave dorada. El rito y el mito en la obra de Balthus

Origen de los textos

Lista de ilustraciones

Prefacio

Estos textos se escalonan a lo largo de algo más de una década. Los dos primeros fueron publicados en 1980, para la exposición Los Realismos entre revolución y reacción, en el Centro Georges Pompidou. El último para Los Años 20. La Edad de las metrópolis, exposición presentada en el museo de Bellas Artes de Montreal en junio de 1991. Cubren el campo histórico de las dos décadas que separan el primer conflicto mundial del segundo. El último ensayo, consagrado a Balthus, sirve de nexo entre los años treinta y la posguerra.

Un Entreguerras de ambigüedades. ¿Qué sucedió con el movimiento moderno en aquellos años 1915-1929, años de reflujo, de dudas, de incertidumbre, y que quedó en suspenso a partir de la apertura de la exposición de Artes decorativas en París en 1925? En 1926 aparece el opúsculo de Jean Cocteau Le Rappel à l’ordre, cuyo título, «la llamada al orden», indica aún mejor que «la vuelta al orden», la inquietud que se vive en aquella época. La década siguiente, de 1929 a 1939, ve el ascenso hacia el segundo conflicto mundial, la aparición de los regímenes totalitarios en Italia, España, Alemania, y también en la Unión Soviética. De una apocalipsis a la otra: esa época que va de los Años locos a los años de fuego es la misma que, del Octubre rojo al Octubre negro, vio la confrontación de dos modelos económicos irreconciliables pero también el final de las utopías.

Recordemos que a finales de los años setenta, cuando se escribieron estos textos, había pocos instrumentos para analizar ese periodo, al menos en lengua francesa. Los más valiosos de entre ellos fueron los coloquios de Saint-Étienne, bajo la dirección de un gran historiador, que nos dejó demasiado pronto, Jean Laude, cuya apertura de espíritu era tan inmensa como su cultura1.

En lo que concierne a las exposiciones, tuvimos que esperar a la del Consejo de Europa, Tendenzen der Zwanziger Jahre, en Berlín en 1978. Al revelar al gran público y a gran escala la importancia de los movimientos de Entreguerras hasta entonces ausentes en los manuales, los Valori Plastici en Italia, la Neue Sachlichkeit en Alemania o el Realismo mágico, permitió ver las carencias de la historiografía tradicional por haber considerado la modernidad como una serie de acciones de vanguardia.

Pero fue un individuo, también desaparecido prematuramente, Emilio Bertonati, quien sacó a la luz la otra historia de la modernidad. Diez años antes de la exposición de Berlín, en 1968, publicaba en la Galleria del Levante, en italiano y en alemán, una monografía, Aspetti della Nuovà Oggetività. Aspekte der Neuen Sachlichkeit, importante punto de partida de dicho redescubrimiento. Le siguieron Realismus zwischen Revolution und Machtergreifung, 1919-1933, en Stuttgart en 1971 y, lo que supuso una gran audacia para Francia, la exposición que iba a presentar el museo de Saint-Étienne en 1973, Réalismes en Allemagne, 1919- 1939, acogida por la prensa parisina con los sarcasmos de costumbre.

A principios de los años ochenta, vinieron a completar y complicar el panorama distintas exposiciones, más limitadas en el tiempo o más localizadas en el espacio. Citemos Die Zwanziger Jahre in München, en Munich en 1979, y, en el terreno italiano, La Metafisicà. Gli Anni Venti, en Bolonia en 1981, Anni Trenta, en Milán en 1982, Il Novecento italiano, de nuevo en Milán, en 1983.

En 1980, en el Centro Pompidou, Les Réalismes se situaba pues entre las exposiciones pioneras de los años setenta y las exposiciones más especializadas que la siguieron. Recordemos que fue acogida por la prensa de la época con muestras de incomprensión.

Ello no sólo debido a lo que André Chastel denominaba «el analfabetismo artístico de un país que distingue claramente a los franceses de los pueblos europeos del Oeste y del Este2». La diferente historia de la modernidad que iba configurando poco a poco aquella serie de exposiciones no se correspondía con la historiografía simplista que a modo de historia intelectual se dispensaba en los manuales.

Ya hemos visto que su bibliografía está esencialmente escrita en alemán e italiano. Y es que aquella historia, en el fondo, no era la que había conocido París. No se trataba de la historia de las revoluciones en el arte que acompañaron a las revoluciones de las ideas y a las revoluciones sociales, era una historia de Europa central, la historia de las Secesiones, una historia más dura, a pesar de su ausencia de radicalismo. A un París asociado a la noción de una vanguardia orgullosamente reivindicada, noción ya revisada sin embargo por Ernst Gombrich en 19713, se oponía una historia que era la de la propia modernidad, una modernidad crítica consigo misma, lúcida y sin ilusiones.

París-Nueva York, París-Moscú, París-Berlín, exposiciones todas ellas realizadas al abrirse el Centro Pompidou, dieron a conocer sin duda una historia más vasta que aquella a la que nos habíamos visto reducidos. Pero también reforzó una doxa que colocaba a Francia en situación de ventaja, a mitad de camino de un «progreso» artístico cuyo movimiento era un calco de las ideas revolucionarias, desplazándose de este a oeste, de Moscú hacia Berlín, de Berlín hacia París, de París hacia Nueva York. Historia dogmática, canónica, unívoca y triunfalista, pero también historia cerrada y predeterminada, que hacía de Pollock el heredero «necesario» por así decirlo de Cézanne y Kandinsky.

Pues bien, esa historia no traducía toda la riqueza de la complejidad, la diversidad y la loca ambigüedad de lo que había sucedido realmente en Europa durante aquella doble década.

Hoy, a falta de cuatro años para el fin de siglo, la visión de conjunto ha cambiado, desde luego. Se conoce ahora mucho mejor la aportación del movimiento nórdico, del expresionismo y la objetividad. El lugar que ocupa Europa central ha sido revisado, no sólo el de Viena, sino también el de Munich, Praga, Budapest, Dresde o el de ciudades italianas como Milán o Trieste, que servían de nexo con el mundo latino. El sentido de la obra de un pintor como De Chirico ya no podría reducirse hoy, por así decirlo, a ese carácter «maravilloso» que los surrealistas parisinos habían creído reconocer en su arte, por desconocimiento de la totalidad de sus fuentes (V).

En 1980, en Les Réalismes, la cuestión de la relación del arte moderno con los totalitarismos, esencial en nuestro siglo, había sido tratada superficialmente sin poder ser abordada en toda su amplitud. Se había consagrado una sala entera a la confrontación de obras del Realismo mágico y de cuadros típicos del arte del Tercer Reich. Con toda evidencia, la problemática no había sido comprendida. No podía serlo por cuanto la existencia de la Unión Soviética impedía cualquier aproximación a gran escala. Así pues, la exposición Moscú-Berlín-París, proyectada para el Centro Pompidou, no había podido hacerse ante la imposibilidad de obtener simultáneamente obras en préstamo de los museos de Moscú y del Senado de Berlín y tuvo que ser escindida en dos exposiciones distintas, París-Berlín y París-Moscú. El eslabón que faltaba, tras los acontecimientos de 1989, no pudo aparecer en Berlín hasta finales del año 1995, bajo el título Berlin-Moskau, 1900-1950.

Pero fuera ya de circunstancias políticas, el solo hecho de preguntarse si existe un nexo entre modernismo y totalitarismo parecía ya una cuestión sacrílega (II, VIII). El modernismo se veía necesariamente asimilado al progresismo político y social. Adelantar que, al contrario, podía verse unido, en determinadas circunstancias y para determinados aspectos, a los totalitarismos, como afirmaba yo en 1980, no podía ser sino el fruto de una provocación. Si bien se admitía que el futurismo y la exaltación de la máquina habían acentuado, cuando no preparado, el mito de la guerra «purificadora» y conferido un aval intelectual a la hegemonía del mundo técnico, menos dispuesto se estaba a admitir que la figura del «Hombre nuevo», ampliamente difundida de la extrema izquierda a la extrema derecha, era de esos lugares comunes que propagaba la ideología de vanguardia.

Tan sólo desde hace dos años se han multiplicado una serie de exposiciones que permiten hacerse una idea más precisa de la complejidad del problema. Citemos en Viena, en 1994, la exposición Kunst und Diktatur 4 y la vigesimotercera exposición del Consejo de Europa, en Londres, Art and Power. Europe under the Dictators 1930-1945. En la exposición de Berlín anteriormente citada, Berlin-Moskau, había un capítulo entero consagrado al «Tiempo de las dictaduras», Zeit der Diktaturen, 1933-1941.

Más interesantes, más intelectualmente arriesgadas fueron otras exposiciones que exploraron al mismo tiempo el problema de la herencia histórica, de la que tanto se habían ocupado los intelectuales alemanes durante los años veinte y treinta, en particular la permanencia de una tradición romántica que engloba modernismo y pensamiento totalitario. The Romantic Spirit in German Art, 1790-1990, presentada en Edimburgo y en Londres en 1994, no duda en plantear el problema de la herencia mostrando que resulta difícil trazar una frontera clara entre romanticismo, neorromanticismo, Neue Sachlichkeit y ciertos aspectos del Tercer Reich.

Esta reconsideración del romanticismo y sus fuentes permitió volver fructíferamente a los orígenes de la vanguardia y al sentido de sus metamorfosis. A una primera vanguardia, heredera de la Razón y del espíritu de las Luces, calcada del progresismo político, influenciada por el socialismo de Fourier y de Proudhon, tal como aparece hacia 1830, se opone una segunda vanguardia, hacia 1890, que extrae su fuerza de ideologías radicalmente contrarias. Ya no son las Luces la referencia sino el iluminismo, ni la razón, sino el irracionalismo, ni tampoco la fe en la técnica moderna, sino una lectura errónea de las nova reperta, de los descubrimientos nacidos de la efervescencia científica del fin de siglo.

Así es como se presenta, contra todo prejuicio, la exposición The Spiritual in Art. Abstract Painting, 1890-1985, en Los Ángeles en 1986, mostrando hasta qué punto la abstracción, lejos de ser un arte cuyo nacimiento supusiera el alba de una era de inteligencia y progreso, se basaba en saberes confusos, incluso oscurantistas, en donde el sincretismo religioso menos serio se aliaba al ocultismo más inquietante.

Trabajando sobre una cronología mucho más corta, la exposición Okkultismus und Avant-garde. Von Munch bis Mondrian, 1900-1919, presentada en Frankfort en 1995, presentaba el primer cuadro de conjunto de las influencias que las corrientes espiritualistas nacidas de la Naturphilosophie, reforzadas al final del siglo por aportaciones espiritistas y teosóficas, ejercieron sobre la morfogénesis de la vanguardia, al tiempo que alimentaban las primeras publicaciones del nacionalsocialismo.

Paralelamente, se hacían exposiciones monográficas importantes a la hora de examinar qué papel tuvieron ciertos destinos singulares en la Weltanschaung. En Munich y Hamburgo, la exposición Munch und Deutschland, en 1994, había abordado el problema de las relaciones entre el maestro del expresionismo nórdico y el estilo nacional Grossgermanisch, cuando los nacionalsocialistas veían todavía en Munch al padre de la plástica alemana5. En Londres, ese mismo año, la exposición retrospectiva de Emil Nolde levantaba polémica al recordar el itinerario ideológico del ermita de Seebüll, por poco tiempo aparente compañero de ruta del nacionalsocialismo en algunos de sus componentes antimodernos, pero en seguida declarado artista «degenerado», y sometido al Malverbot –prohibición de pintar– por el régimen hitleriano6.

De dicho esfuerzo de análisis y reflexión sobre aquello que ha modelado el rostro del arte desde la Primera Guerra Mundial, con todas sus ambigüedades, sus interrogaciones, sus viejas y viciadas costumbres, sus dolores, está Francia singularmente ausente. Por las razones arriba indicadas. No es su historia. Pero ignorarla, es también correr el riesgo de verse abandonado por la Historia. El paso de Francia a un muy segundo plano de la escena artística quizás sea la consecuencia de ello.

Adelantaré una hipótesis. La literatura, la poesía, en Francia, y en ello residió su grandeza, han podido «pensar» Auschwitz, y, al hacerlo, desmentir la predicción de Adorno. La presencia de Paul Celan en París después de la guerra, la pronta influencia de los escritos de Hannah Arendt tuvieron probablemente algo que ver con ese esfuerzo. Porque seguía en poder de la literatura y la poesía el pensar el mal absoluto, no se quedaron estas sin voz ante lo indecible. No sucedió lo mismo con las demás artes.

Sin duda, una vez más, el drama no había tenido lugar en nuestro suelo. En ese finisterre que representa Francia para el continente europeo, nos habíamos visto relativamente salvaguardados. Así que podíamos continuar pensando en la mesura, tan francesa ella, en la armonía, la calma y la voluptuosidad, e imaginar que tras Renoir, Monet, Matisse, Braque..., la Escuela francesa de la posguerra iba a seguir como si nada hubiera sucedido.

Y, de hecho, durante la guerra, la vida artística, los salones, habían podido continuar, sin verse afectados. Confinada a ejercicios formales muy alejados de la realidad del tiempo, y cuyos códigos de rebelión sólo eran apreciados por algunos círculos de iniciados, la pintura francesa de la época, de Picasso y los continuadores del cubismo a los jóvenes pintores de tradición francesa, oponía una resistencia intelectual a menudo irrisoria. Nada había en efecto que pudiera turbar la calma del Ocupante, como ha escrito Laurence Bertrand Dorléac7.

Si el pensamiento francés, al menos mientras siguiera confinado a una actividad sectaria y prácticamente clandestina que en nada alteraba a los señores del momento, se había mantenido triunfalista, seguro de poseer la clave de un movimiento denominado de vanguardia, y seguro de su invulnerabilidad frente a los avatares políticos, es porque fue incapaz de pensar la catástrofe. Y, una vez acaecida la catástrofe, afectado repentinamente por el mutismo, no supo recuperar sus fuerzas, como un escritor que hubiera perdido para siempre el uso de la palabra.

Pues bien, ¿cuál era aquella catástrofe? Algo equivalente, en el mundo de las imágenes, a lo que había sido Auschwitz en el mundo de los cuerpos. No, algo más que un equivalente: la catástrofe de las imágenes había acompañado a la catástrofe de los cuerpos. E incluso, en un sentido, la había anunciado. Atentar contra la integridad de la imagen, supone simbólicamente prepararse para atentar contra su referente humano.

El exterminio de lo humano en el hombre había sido precedido en efecto por el desastre de su representación. Las quemas de libros, en 1933, los nombres de grandes autores lanzados al fuego habían marcado las imaginaciones. Pero igualmente impresionante sin embargo, y más siniestro quizás, pues tenía relación con la imagen misma del hombre, había sido lo que había sucedido en el mundo de las formas. Que el término «degeneración», extraído de la biología del siglo pasado y, según sus representantes, Lombroso en Italia, Morel y Magnan en Francia, Max Nordau en Alemania, estigmatizador de ciertos rasgos del ser humano, hubiera sido aplicado a creaciones salidas de la mano del hombre suponía por extensión un uso de cuya gravedad no se era enteramente consciente.

A lo largo de toda su historia, el hombre se ha interrogado sobre las normas y las desviaciones de su apariencia. La mirada que orientamos hacia los seres vivos es sin duda la más aguda, la más distintiva, la que hace corresponder el esquema del propio cuerpo con la imagen que nos hacemos del otro (III). Somos más sensibles a las alteraciones corporales que creemos distinguir en nuestro prójimo, ya sean naturales o artificiales, nacidas de la genética o de la cosmética, queridas o accidentales, momentáneas o definitivas. «¿Por qué no nos extraña el espectáculo de un hombre sin barba?» se preguntaba Bichat, en aquella época en que los nobles llevaban peluca, cuando la cuestión del artificio opuesto a la naturaleza estaba a la orden del día. La pregunta no conlleva simplemente un problema de estética: toca lo más profundo de nuestra identidad biológica, cultural y social. Hoy, en ciertas culturas, un hombre que se atreviera a mostrar las mejillas desnudas sería considerado como obsceno y expulsado del clan. Todo aquello que, según las palabras algo vagas de Aristóteles, marca el «alejamiento de la naturaleza» nos contraría en mayor o menor grado.

Sin embargo, el arte occidental en su totalidad habrá respetado siempre el principium individuationis, concediendo interés a lo diferente, a lo singular, de la misma manera que a lo normal y a lo regular. Las teorías de lo Bello ideal o la insipidez de la Academia y sus academicismos no habrán sido nunca sino breves paréntesis en largas secuencias en las que la violencia, los paroxismos, los excesos, las rarezas, las hibridaciones, los inconformismos o las deformidades gozaban de todas las prerrogativas. ¿Acaso no era la modernidad misma otra cosa que la historia de una infinita libertad de la forma? Pero nunca había sucedido todavía que una obra de arte fuera calificada de «degenerada», tomando el epíteto prestado de una teoría biológica que se conocía como errónea desde hacía tiempo, que hubiera artistas declarados «degenerados» y, como tales, sujetos a la prohibición de enseñar o ejercer su arte, proscritos, exilados, expulsados, así como otros eran declarados «inferiores» en nombre de la «raza» y veían su producción destruida o vendida en el extranjero al mejor postor.

Semejante acción conllevaba algo más que un mero proceso estético: se venían abajo los fundamentos mismos de una cultura de la imagen, una cultura que había sido en Occidente, al mismo nivel que la de las palabras, nuestra propia cultura. Mucho más allá que un problema de placer hedonista, era toda una salvaguardia existencialista la que desaparecía. Si la forma es infinitamente plural y singular, si es creación infinita, si acepta en su resurgimiento lo bello y lo repulsivo, el arrebato y el espanto, es porque debe ser a la vez mortífera y resurreccional, incluso en el corazón mismo de la melancolía (IV).

Toda imagen es a la vez benéfica y maléfica, puede sanar y puede matar, es profilaxis y contaminación8. De la misma manera, el poder de las imágenes es tal que el gobierno de los hombres ha sido utilizado siempre para contenerlo pero también para hacer de él un uso más íntimo, para regularlo, para someterlo. Pero nunca un gobierno, hasta en sus más siniestras prohibiciones iconográficas o estilísticas, había llegado tan lejos en el sometimiento de un mundo de imágenes, que preparaba la aniquilación de las mentes y los cuerpos. Al cortar el mundo de las imágenes en dos mundos, el de las imágenes «degeneradas» y el de las imágenes «puras», aquel poder estaba atentando contra el poder mismo de las imágenes. Al romper el palladium que habían sido, las doctrinas estéticas del nazismo abrían la vía a los campos de exterminio.

Ahora bien, toda la historia intelectual de Europa central, desde los años veinte, estaba preparando esta catástrofe iconográfica que anunciaba la catástrofe de los cuerpos. Los debates, a la vuelta de las tradiciones nacionales, en torno al expresionismo y la objetividad y a la innovación, no tenían, tanto en Alemania como en Italia, nada de formal. En cada caso, era el ser el que estaba en juego, y su destino el que reaparecía en los conflictos ideológicos, de Brecht a Carl Einstein, de Lukács a Ernst Bloch.

Limitémonos a la literatura, y recordemos brevemente ciertos datos. En 1920 aparecía en Alemania una antología de la poesía expresionista. Su autor, Kurt Pinthus, le da un título de lo más rimbombante: Die Menscheitsdämmerung («El Crepúsculo de la humanidad»). Cuatro años más tarde aparecía La Montaña mágica de Thomas Mann. Recordemos las interminables discusiones entre Settembrini y Naphta: reflejan todas las ambigüedades de la época, sus dolores, un duelo que no acaba de consumarse, pero terminan con una condena sin apelación posible: «La edad heroica de su ideal, espeta Naphta a Settembrini, ha pasado hace tiempo, ese ideal está ya muerto y los que acabarán definitivamente con él ya están a las puertas (...). El secreto y la exigencia de estos tiempos no residen ya en la liberación y el desarrollo del yo. Lo que necesita, lo que está pidiendo, lo que acabará teniendo, es el terror» (IV).

Cinco años más tarde, Musil iniciaba la publicación de su Hombre sin atributos, descripción del advenimiento de la cultura industrial de masas que se substituía a la antigua cultura clásica del individuo, retrato fiel de una Europa que ya había calificado en 1922, en una de sus conferencias, como «desamparada»9 (I, VIII).

También en Viena, Joseph Roth, en 1934, publicaba La Cripta de los Capuchinos. En un tono ligero y completamente desesperado, lanzaba algunos aforismos, impuestos por una clase completamente vulgar, que anunciaban claramente no sólo la moral sino también la estética de los tiempos venideros, ese entorno cotidiano nuestro que se había convertido en kitsch vanguardista. Recordemos la puntualización que hace la anciana von Trotta a su hijo, casado con una decoradora nouveau style: «Si nos ponemos a fabricar con materiales sin valor cosas que parecen tenerlo, ¿adónde vamos a llegar?»

Comparados con el humor saturnino y el rigor intelectual de esos autores que guardan luto por una cultura que está cediendo frente a la plebe inculta y brutal, la verdad es que pocos pensadores franceses tomaron conciencia de lo que se avecinaba. De Morand a Giraudoux, no vemos sino personajes llenos de encanto, mundanos, e inconsecuentes. Paul Valéry, quizás, fue el único –en La Crisis del espíritu en 1919, donde analizaba lo que se iba a perder para siempre de Europa– en tener la premonición de lo que se venía encima. Pero lo que analiza no es tanto una melancolía fundamental del ser, una enfermedad mortal del alma, como una pasajera crisis de acedía, propia de intelectuales: «En una inmensa terraza de Elsinore, que va de Basilea a Colonia (...) el Hamlet europeo contempla millones de espectros. Pero se trata de un Hamlet intelectual. Medita sobre la vida y la muerte de las verdades. (...) Tiene por remordimientos todos los títulos de nuestra gloria; se ve abrumado bajo el peso de los descubrimientos, de los conocimientos, incapaz de recobrar esa actividad ilimitada. Piensa en el aburrimiento que supone volver a empezar el pasado, en la locura de la innovación permanente...»

Ahora bien, aquellos años negros, aquellos años atrabiliarios, cargados de veneno mortal, no eran simplemente los años de un aburrimiento distinguido, de una incapacidad de distinguir entre orden y desorden, y de una pereza de emprender acciones. Consagrados a la tarea del duelo, bajo el velo de una aparente locura –los años «locos»–, fueron años de terribles cuestionamientos a los que aún hoy nos vemos sometidos.

La línea divisoria, que tan difícil resulta trazar por su movilidad, no pasa entre aquellos que creen en la modernidad y quienes han dejado de hacerlo, entre los prometeicos y los epimeteicos, entre progresistas y reaccionarios, entre utopistas y pesimistas. Pasa por el interior mismo del clan de quienes han rechazado un cierto número de valores de la modernidad, entre aquellos que, opuestos al mundo técnico, a la Industriekultur, creen volver a la cultura clásica del individuo –como por ejemplo los baluartes de la revolución conservadora en Alemania, Thomas Mann, Ernst Jünger, Hugo von Hofmannsthal por citar sólo a los más conocidos, y quienes se dejan llevar, en nombre del rechazo de esos mismos valores, por la dominación brutal de un poder nuevo que, finalmente, acabará por imponerlos tanto mejor cuanto que los presenta bajo la máscara del arcaísmo y la tradición (VII).

Y dicha línea pasa con frecuencia por el interior de un mismo individuo según los accidentes de su propia existencia, Gottfried Benn, Emil Nolde por ejemplo, por no citar otros todavía más emblemáticos, en música, arquitectura o filosofía como los de Richard Strauss, Albert Speer o Heidegger. Y es que deberíamos evocar prácticamente uno a uno a todos los que vivieron durante aquellas dos décadas, su itinerario, sus interrogaciones, sus perdiciones o salvaciones, el recorrido de un Rudolf Schlichter, el amigo de Ernst Jünger, del comunismo al catolicismo, de un Franz Radziwill y, en Italia, de De Chirico, de Arturo Martini (VI), de Mario Sironi o tantos otros (IV).

Se cuenta aquí (III) la curiosa coincidencia que hace que el mismo año, por supuesto sin conocerse, De Chirico publique su manifiesto sobre «el arte metafísico» y Freud su ensayo sobre la «inquietante extrañeza». La descripción del pintor se asemejaba sorprendentemente a la del médico en la descripción de la misma alteración. En determinadas circunstancias, en ciertos momentos de la existencia, lo que nos resultaba más familiar, más cercano, más conocido, se nos presenta bajo un aspecto inquietante, desconocido, espectral. Esa «inquietante extrañeza», que transforma en soledad y horror lo que antes era consuelo y presencia, está en el corazón de los movimientos artísticos del periodo que afrontan, volviéndose hacia su pasado, lo que nunca hubieran debido ver. También está en el corazón del fascismo, del nazismo, del estalinismo, que hacían que se filtrase el horror bajo las apariencias de una cotidianidad que pretendía ser rústica o doméstica. Esa es sin duda una de las claves de lectura de nuestro tiempo.

Estos ensayos, publicados hoy de nuevo, a pesar de sus limitaciones y vacilaciones, debidas al escaso material disponible en el momento de su escritura, tienen al menos el mérito de proponer una reflexión de gran actualidad, sin pretender sin embargo emitir juicios apresurados o definitivos.

Marzo 1996

Notas al pie

1Le Retour à l’ordre dans les arts plastiques et l’architecture, 1919-1925, Travaux de l’université de Saint-Étienne, VIII, CIEREC, 1975, y L’Art face à la crise, 1929-1939, ibid., 1980.

2Fables, formes, figures, París, Flammarion, 1978, t. I, p. 8.

3 Trad. en francés, «Les idées de progrès et leur répercussion dans les arts» en L’Écologie des images, París, Flammarion, 1983, pp. 211 y ss.

4Architektur, Bildhauerei und Malerei in Österreich, Deutschland, Italien und des Sowjetunion, 1922-1956, Viena, Kunstlerhaus, marzo de 1994.

5 Véase en particular el artículo de Roland März, «Das Urbild eines nordischen Künstlers» en Germanenmythos Nationalsozialismus und Edvard Munch, catálogo de exposición, Munich y Hamburgo, 1994, pp. 131 y ss.

6 Véase sobre todo el artículo de Peter Vergo, «Emil Nolde: Myth and Reality», catálogo de exposición, Londres, 1996, pp. 38 y ss.

7 Laurence Bertrand Dorléac, L’Art de la défaite, 1940-1944, París, Le Seuil, 1993, pp. 261-263.

8 Me permitiré aquí remitir a los análisis de mi obra, Méduse. Contribution à une anthropologie des arts du visuel, París, Gallimard, 1989.

9 Publicada en francés por primera vez en Preuves, n.º 158, 1947, bajo el título de «La détresse en Europe».

Del Octubre rojo al Octubre negro

Los años veinte... ¿A partir de cuándo se empezó a designar una época por una cifra y no por un nombre? El siglo de Luis XIII, la Regencia, la Restauración, el reino de Louis-Philippe, el Imperio... todas aquellas épocas remitían a un individuo, a una forma de gobierno, pero también a una forma de sensibilidad, a un estilo. Abandonar la denominación para entrar en la enumeración, es como una decadencia. El tiempo se aureolaba con las cualidades de un individuo singular, y de repente lo vemos llevando una matrícula. Años diez, veinte, años treinta, el tiempo se hace no sólo anónimo, sino que parece prestarse a una ojeada periódica y rápida de su curso, sedimentarse a la manera del limo, como si se tratara de la última etapa de la metamorfosis de un paisaje, cuando al final todo se queda tranquilo. Se siente el final del proceso, el último episodio de una larga historia geológica.

Que una época haya podido llevar el nombre de un soberano, de un déspota, de un héroe, supone periodos largos, dinastías, jerarquías, ejercicios duraderos del poder con inevitables convulsiones violentas. Del siglo de Pericles al de Luis XIV o al de Francisco José, estamos tratando de cronologías largas. Con los años veinte, entramos en la tiranía de la cronología corta.

El hombre con prisas

Bien se ve la razón: la Primera Guerra mundial puso fin a los grandes Imperios. Nacida de sus rivalidades, los arrastra a la ruina: Imperio francés, Imperio alemán, Imperio de los Habsburgo; nos situábamos en periodos de larga duración. Desaparecen, entramos en la cadencia, la decadencia desenfrenada de las caídas de gobierno, de las repúblicas efímeras, del conflicto reiterado de los nacionalismos, esos vencedores del conflicto, que, a su vez, alimentarán con sus querellas la llegada de la Segunda Guerra. Los años veinte, a este respecto, son el síntoma del régimen nuevo hacia el que se torna la historia del mundo al acabar el conflicto.

Años veinte: por una vez la aritmética parece rendir cuentas casi a la perfección del curso real de los acontecimientos. O más o menos: 1919, final del conflicto y tratado de Versalles, que delimita de nuevo las fronteras y, según se cree, también el orden europeo; 1929, crac bursátil y hundimiento de la economía que, a duras penas, se había instaurado durante la década. Del Octubre rojo al Octubre negro: en diez años, se ha pasado del este al oeste, de las convulsiones que sacuden Europa central y sus peldaños –soviets en Rusia, consejos obreros en Munich, Hamburgo y Berlín, revuelta de Béla Kun en Hungría– a la quiebra que, del lado del poniente, echa por tierra el nuevo orden capitalista...

Si la cohesión de la década nos parece tan fuerte, es porque no deja a nada ni a nadie tiempo para instalarse, madurar, descomponerse o simplemente durar: más que una época en sí, es un prólogo en el que, llevados por un movimiento precipitado, se suceden los motivos contrastados, alternativamente alegres y sombríos, de la época que llega, la nuestra.

De ahí la impresión de frenesí de esos años. Se les llamará «rugidores», «locos», se les verá sombríos y dorados a la vez, profusamente coloreados, dando vueltas y revueltas, como auténticos torbellinos. No dejan tiempo para detenerse, para pensar, para pensarse de nuevo una decisión tomada... Los años veinte no son únicamente el tiempo en que los coches, los aviones, los trenes, los buques, más hermosos que nunca, multiplican las posibilidades de desplazamiento y configuran un planeta que da vueltas alrededor de sí mismo. Ese tiempo del mundo acabado es también el mundo en que los amores, las pasiones, las afecciones son breves, como lo son los amores de los héroes de Paul Morand, Lewis e Irene. Es, en suma, la década del Hombre con prisas. La prosa del tiempo refleja esa impresión de apresuramiento, y las mejores novelas se escriben en estilo de comunicación de embajada, seco, preciso, y a menudo provisto de un humor desesperado. La inflación de los valores, la vulnerabilidad de los mañanas, los cambios brutales de las situaciones, la indecisión de los sexos, tal como traduce la moda del vestir o capilar, no son sino la imagen de los perpetuos deslizamientos de las cifras, de la erosión monetaria y los sobresaltos bursátiles. El mundo de los valores se ha convertido, en definitiva, en el mundo de la crisis de los valores, tanto espirituales como materiales, todo un caos social que un historiador de cine, refiriéndose a una de las películas clave de la época, rodada en 1919, denominó «caligarismo1».

Más que de una época, se trata, en definitiva, del prólogo a una época, pero representado frenéticamente. Ahora bien, dicha época, considerada en su verdadera dimensión, ¿acaso no es la nuestra, la misma que está terminándose ahora mientras la vemos acabarse? El desmoronamiento, en espacio de unos meses, de la fortaleza soviética descubre ante nuestros estupefactos ojos una Europa que sigue siendo la misma de antes, de hace setenta años, con sus particularismos, sus nacionalismos, sus rivalidades, sus costumbres, sus rasgos singulares, todo ello intacto. Como si la ideología marxista, en el poder desde 1917 y consolidada en los años veinte, en el interior por la NEP y los comienzos del estalinismo y en el exterior por la Internacional, hasta convertirse en una pesada película uniforme que se fue extendiendo poco a poco y a la fuerza sobre diversas realidades, como si esa construcción intelectual, que se creía eterna, hubiera actuado a la manera de los glaciares que recubren un país para, una vez fundidos, descubrir ante la mirada incrédula del viajero los restos fósiles de animales muertos hace siglos. La Europa que redescubrimos hoy en su totalidad, de los Balcanes a Lituania, de Rusia a Rumanía, no difiere en nada del continente cuya desaparición tanto apenaba a Stefan Zweig en sus Recuerdos 2. Estudiar los años veinte, analizar su complejidad, es buscar el origen y, consecuentemente, interrogar el sentido de un periodo que se creía milenario, y que sin embargo habrá durado menos de tres generaciones.

La garçonne

¿Qué cambia en esos «años veinte»? ¿Qué cambia en esos años que son nuestro propio origen, y que hace de dicha década el momento en que todo pivota irresistiblemente, cambia de imagen, de velocidad, de régimen, de costumbres, en que todo va a situarse bajo el signo de la prisa, del apresuramiento, de los placeres fugaces de ritmo sincopado, de las jazz bands que, con su vibración de máquinas incansables y bien ajustadas, con sus baterías, pistones y cobres, ahogan los movimientos obsoletos, delicados y decadentes de las polkas y los valses? Un mundo acabado, un planeta que se conoce de memoria a fuerza de dar vueltas alrededor de sí mismo –apenas si queda un polo por definir por algún audaz explorador– , pero también un universo urbano que ayer se encontraba en medio de sus despliegues de gran burguesía formada en la escuela de Haussmann y sus gustos de grandes modistos de generosos tejidos, y hoy, de repente, pasando estrecheces:

Resultaba algo alarmante... que las cosas se encogieran así. Porque es que todo parecía haber encogido... los sombreros de copa, los velos de las viudas, las trompetas, los telescopios, las guirnaldas, todo se había desvanecido sin dejar la menor huella en el pavimento, ni siquiera un poco de barro. Pero cuando más se notaba el cambio era por la noche. ¡Fíjense en las lamparas de las casas! Un solo contacto, y todo se encendía en una habitación; se encendían cientos de habitaciones; y todas eran perfectamente idénticas. No había nada oculto en aquellos pequeños cubículos; ninguna intimidad, ni una sola de esas sombras, de esos rincones solitarios de antaño; ni una sola mujer de esas, con delantal, llevando enormes lámparas que colocaban cuidadosamente sobre una mesa, sobre otra después. Un contacto, y toda la habitación quedaba iluminada. Y el cielo se iluminaba, la noche entera; y el pavimento quedaba iluminado; todo estaba iluminado... ¡Y qué delgadas se habían vuelto de repente las mujeres! Parecían espigas de trigo, derechas, brillantes, idénticas. Y las caras de los hombres estaban tan desnudas como la palma de una mano. La sequedad de la atmósfera hacía que los colores destacasen más y parecía endurecer los músculos de las mejillas. Resultaba más difícil llorar. El agua se calentaba en dos segundos. La hiedra de las murallas había muerto o la habían arrancado. Se cultivaban menos verduras. Las familias eran mucho más pequeñas. Se habían enrollado cortinas y fundas; en las paredes, frescos cuadros de colores vivos, suspendidos en marcos o pintados sobre los revestimientos mismos, figuraban objetos reales: calles, paraguas, manzanas. Había entonces una nitidez definida que recordaba al siglo XVIII, pero también cierta demencia, cierta desesperanza...

Esperamos que se nos perdone esta larga cita: ¿quién, mejor que la egeria del grupo de Bloomsbury, podía describir en una página esa New Sobriety, que marca la época que comienza después de la guerra y que no ha dejado de ser la nuestra? Todo está presente, la iluminación en primer lugar, que de un golpe de varita mágica, transforma las ciudades y sus casas, de grutas oscuras y tapizadas, en otros tantos laboratorios o quirófanos iluminados que impedían todo apartado (y la referencia a la pureza higiénica del mundo hospitalario volverá, ya lo veremos, como un leitmotiv, a lo largo de la década, como si hubiera hecho falta que se olvidase a toda costa toda la mugre y el horror indescriptibles de las trincheras en las que todo un mundo había desaparecido), pero también, a la cruda luz de aquellas lámparas, vemos la emergencia, como si de una Venus saliendo del agua se tratara, de una nueva morfología, de un cuerpo completamente nuevo, inédito, insospechado, andrógino, transexual, como el del héroe –¿o hay que decir heroína?– de la novela, ágil y deportivo, de las obras de arte, «que figuran objetos reales» y de colores tan vivos como los frutos de la naturaleza que, a su vez, parecen palidecer, escasear, empequeñecer. Dicha transformación visible del decorado tiene fecha, y se sabe: se opera ante los ojos estupefactos de Orlando, que se ve «sacudida por un gran golpe en la cabeza. Por diez veces fue golpeada. De hecho eran las diez de la mañana. Era el 11 de octubre. Era el año 19283».

Mundo nuevo del ingeniero, de la eficacia, de la técnica. Triunfo de Edison: los años veinte son primero Menlo Park extendiendo sus fantasmagorías russelianas al conjunto de las capitales del mundo civilizado, y ofreciéndolas al primer fulano venido. «Esto era sin duda una descripción viva de la ingeniería», escribirá Robert Musil, al presentar a Ulrich, el hombre sin cualidades, su doble, «constituiría el marco de un futuro fascinador, un autorretrato que representaba un hombre de rasgos enérgicos, con una pipa entre los dientes, una gorra sport en la cabeza y espléndidas botas de montar, de viaje entre Ciudad del Cabo y Canadá, enviado por su casa comercial para realizar grandiosos planes. Entre una cosa y otra puede dedicarse un tiempo a sacar del pensamiento técnico alguna idea para organizar y gobernar el mundo, o para fomentar sentencias...»4. Pero bajo la racionalidad del mundo técnico, en donde la precisión de la regla de cálculo y los «valores funcionales» de un turbogenerador parecen relegar para siempre al fondo de un armario las viejas discusiones estéticas y morales sobre la belleza del Apolo del Belvedere, afloran también una cierta demencia, como subraya con rigor Virginia Woolf, y una cierta desesperanza. Esos años de contornos a menudo demasiado puros, de actores a veces demasiado seguros de su nuevo poder, se ven atravesados también, y sobre todo en su primera mitad, por alucinaciones y delirios hipnóticos que recuerdan bastante el clima creado por el autor de L’Étoile au front...

Del expresionismo al racionalismo

Evocaba antes a Robert Wiene: el personaje de Caligari, encarnado magistralmente por el actor Werner Krauss, mago hipnotizador y director de manicomio, es la figura emblemática que nos conduce a las puertas de la década. Y el porche bajo el que se nos invita a pasar en los años veinte, la entrada, es el decorado estático y expresionista, imaginado entre otros por Hermann Warm que, a la par que decorado de una ciudad, es la puesta en escena, a la manera Kammerspiel, de un interior mental, la traducción visual de una arquitectura de los pensamientos y las pulsiones anímicas, de sus fulgores y sus juegos de sombras. El cine aún no ha adoptado su nombre actual: todavía es, más aún en los países germánicos, y por retomar la expresión del dramaturgo Carl Hauptmann, un bioscopio, capaz de «dar cuenta de los gestos, de las cosas, o de los seres que vienen verdaderamente del alma5».

Porque, ¿cómo olvidar que los años veinte son antes que nada los años en que el psicoanálisis, de actividad secreta y sectaria, se transforma en una institución que a partir de entonces celebrará sus grandes congresos internacionales en las principales capitales del mundo occidental? ¿Cómo no recordar que Pabst, el cineasta genial de La calle sin placer, que inaugura ese estilo calificado por Mac Orlan como «fantástico social», prototipo del decorado urbano miserabilista de la posguerra, con sus masas de mendigos, sus colas de parados, sus filas de espera delante de las tiendas, y antes de poner en escena Lulú, será el realizador, con guión de Karl Abraham, y a pesar de las reticencias de Freud, de una película «psicoanalítica», ¿Los secretos de un alma?

Así se nos aparece esta década: si se «entra en la calle», como dice Gavroche en Los Miserables, si se recibe en plena cara el aire de la gran ciudad es, antes que nada, debido a la Kammer íntima y torturada, «expresionista», por utilizar el mismo término que en arte, de una subjetividad que, tras la apocalipsis de 1914, busca nuevos cimientos.