Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Paraíso Perdido

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Spanisch

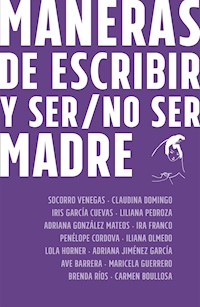

Las catorce voces que coinciden en este libro establecen un diálogo intergeneracional sobre la idea de las maternidades y las no maternidades frente al trabajo creativo. ¿Cómo vivimos la intersección maternidad / literatura quienes decidimos ser madres y quienes no? Las autoras de estas crónicas dan cuenta de la manera en que han debido enfrentar los mitos de la maternidad y el trabajo artístico: las madres como escritoras incompletas, las escritoras que no son madres como mujeres incompletas, el oficio de la escritura como una labor que se lleva a cabo en aislamiento o la famosa "torre de marfil" donde el escritor espera ser tocado por la musa. La intención de este volumen es derribar estos mitos a partir de la diversidad de sus historias. Una de las temáticas en que convergen las diversas visiones presentes en este libro es la de las labores de cuidados, que desde siempre han sido precarizadas y feminizadas; además, durante la pandemia su dimensión problemática se ha agudizado de manera desproporcionada. Estamos convencidas de que lo personal es político, por lo tanto, la visión privada de la maternidad o su negación debe volverse parte de la conversación pública.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 197

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Prólogo a dos voces

I

La mayoría de las mujeres tarde o temprano llegamos a la decisión de la maternidad. Para muchas, la resolución de tener hijos está determinada por el mandato social o cultural que supone el ejercicio de nuestra capacidad biológica. Para algunas es posible detenerse ante la encrucijada y tomar la decisión de ser o no ser madre de acuerdo con su voluntad. Para las mujeres que escribimos, la encrucijada supone ciertas trampas y meollos difíciles de reconocer a simple vista. Durante mucho tiempo se nos hizo creer en que la escritura suponía por fuerza una renuncia, sacrificar la vida personal en aras de una consagración: si queríamos ser «realmente» escritoras, escritoras «de verdad» (según el modelo de escritor instituido por los escritores varones), debíamos renunciar a la maternidad. Durante mucho tiempo las madres escritoras, las escritoras con hijos, nos hemos sentido en conflicto ante la exigencia de una forma hegemónica de entender la literatura como una consagración, algo que sucede en el encierro, en la torre de marfil, en la enajenación del mundo y de esas supuestas nimiedades cotidianas que conforman el sostén de la vida. Una madre con hijos pequeños no puede enajenarse de la vida. Sin embargo, a lo largo de la historia las mujeres con hijos nos las hemos ingeniado para encontrar otras formas de escribir, que muchas veces resultan ser más vitales, en contacto con ese universo material o tejiendo metáforas para escapar de él, para jugar con él. La realidad, como apunta Ursula K. Le Guin en su lúcido ensayo «La hija de la pescadora»*, es que existen referentes de autoras que fueron madres. El proceso creativo no puede pertenecer a los varones blancos encerrados en su torre de marfil esperando a la musa, pues eso hace que todas perdamos humanidad. A partir de aquí, cada una ha tenido qcharoverrideue encontrar sus propias respuestas: para Alice Walker pasa por tener sólo un hijo, para Harriet Beecher Stowe implicó escribir en la mesa de la cocina, para Carmen Martín Gaite mirar a su niña dormida en la cuna mientras escribía. En armonía con esta búsqueda, las escritoras que decidimos no ser madres también encontramos formas distintas de acercarnos a la literatura y a la vida desde nuestro cuerpo de mujer, desde nuestra experiencia particular de la feminidad. En proyectos como éste nos acercamos a las escritoras con hijos para tender redes de sororidad y beneficiarnos mutuamente de esas correspondencias.

¿Y para nosotras? ¿Qué significa para nosotras en tanto escritoras mexicanas del siglo XXI? ¿Qué lugar ocupamos, ya no frente a la presión social de un entorno históricamente guadalupano sino al mirarnos en el espejo de nuestros propios procesos creativos?

En este libro dialogan las voces de catorce mujeres que escriben. Algunas tienen hijos, otras decidieron no tenerlos. Cuando comenzamos a plantear la idea de esta antología pensábamos partir de la narrativa del contraste, de la confrontación que busca entablar un diálogo con la otra; queríamos un flipbook que de un lado pusiera a las autoras con hijos y del otro a las autoras sin hijos. Sin embargo, conforme fuimos recibiendo los textos de diferentes generaciones, de orígenes y contextos tan distintos, nos dimos cuenta de que en lugar de una narrativa de la confrontación, lo que sucedía con la suma de todas estas voces era un diálogo diverso de encuentros y diferencias, una reunión donde confluyen las distintas trayectorias vitales para encontrarnos y acercarnos a la experiencia que nos es ajena. Estas catorce voces, dispuestas en el libro de acuerdo con las correspondencias e hilos que tramaron unas en relación con otras, son halos de luz que revelan los matices de los distintos senderos, al tiempo que dejan expuestos los meollos y las trampas de la encrucijada de la maternidad. Estamos seguras de que las lectoras sabrán reconocerlos y reconocerse a la hora de cruzar.

Desde que nació la idea de este libro, la pandemia llegó a arrasar con la vida de hombres y mujeres sin importar su ocupación. Hemos visto con tristeza cómo los derechos laborales de las mujeres retroceden en todo el mundo. La labor de los cuidados es una de las grandes asignaturas pendientes en nuestro país y en muchos otros. Ojalá pudiéramos decir que el tema que tratamos está superado, pero en realidad posee una actualidad dolorosa. Sin saber todavía muy bien cómo vamos a salir de esta situación de salud y sus consecuencias, nos damos cuenta de que los caminos se empalman, se traslapan y se bifurcan. Ojalá no se nos acaben las palabras para transitarlos. Ojalá que el diálogo pueda continuar frente a un mundo que cambia de forma inexorable en un parpadeo.

AVE BARRERA Y LOLA HORNER

Las madres que nos habitan

Socorro Venegas*

para Juan

En el polvo del mundo se pierden ya mis huellas;

me alejo sin cesar.

No me preguntes cómo pasa el tiempo.

JOSÉ EMILIO PACHECO

Tal vez la maternidad sea una caja de resonancias infinitas. El afluente sanguíneo donde se juntan la madre, la abuela, la bisabuela, las mujeres que nos vuelven una constelación de miradas e historias. Al pensar en ellas afloran preguntas que no se han pronunciado en voz alta, pero que gravitan sobre vidas enteras. Mi abuela perdió a su madre cuando apenas contaba doce años. Su padre, un excombatiente zapatista, la casó a esa edad. De un momento a otro se convirtió en una niña responsable de gestionar un hogar. No hubo elección, la suya no fue una vida donde pudiera tomar las decisiones fundamentales. ¿Cómo aprendió a ser madre, cómo asimilaba lo que le estaba sucediendo? Tuvo siete hijos y un marido que desapareció. Creo que en el alma de mi abuela hubo siempre más interrogantes que respuestas.

Durante dos años mi madre temió no poder concebir. Estaba lejos de su tierra y de su gente cuando nací, y no le gustó dar a luz una niña. Ella había experimentado en carne propia que ser mujer sumaba una desventaja tras otra. Mi abuela había protegido más a sus hijos varones, reproducía de alguna forma el gesto de su padre: las niñas son un problema del que hay que deshacerse pronto.

Es verdad que hay preguntas que no hice a mi abuela antes de que muriera; tampoco se las he hecho a mi madre. Me enseñaron a verlas así: mujeres intocables en sus silencios.

***

Leo muy conmovida Tiempo de llorar, de María Luisa Elío, española exiliada en México. Se trata del relato autobiográfico de su regreso a Pamplona, lugar en el que transcurría su infancia cuando su padre fue preso, durante la Guerra Civil. Tres años pasan en los que la niña, sus dos hermanas y la madre ignoran si él sigue vivo. Al cabo de varias peripecias logran escapar a Francia, donde un día se reencontrarán con el padre, un hombre tan golpeado por las penurias y la experiencia de la clandestinidad que les costará reconocerlo.

Años más tarde, desde el exilio y en medio de una crisis, María Luisa decide viajar a su ciudad natal junto con Diego, su hijo de cinco años. Lo ama profundamente, y encuentra en él una especie de dispositivo vital: «Comprendo que por mi hijo no puedo quedarme así, sin moverme, sin hablar, casi sin pestañear». Ese acompañante se convierte en un ancla poderosa que la conecta a la tierra.

Alguien dijo que los niños no sienten nostalgia. Si es así, Diego se presenta como un contrapeso insuperable para esta mujer que va buscando el Edén perdido de su niñez, los rincones compartidos con su familia, una madre que aún no enfermaba y el amor por el padre que nunca retornó, convertido en alguien distinto. Necesita volver a mirar lo que recuerda. Cristalizada en un tiempo lejano, María Luisa escribe: «Algunas noches tengo miedo de llegar a la nada y me agarro a la mano de mi hijo, como si fuera la única verdad».

Pienso en los personajes de mi novela Vestido de novia. Una mujer que viaja con su hijo pequeño al mar para dejar las cenizas de un hombre al que amó muchos años atrás, en otra vida, un hombre que no es el padre de esa criatura. Ahí está también esa escena inagotable, la mujer de la mano del niño. En esa imagen ella sostiene al pequeño, pero él ampara por igual a su madre.

En la novela sostengo que para los hijos los padres nacen con ellos: ¿cómo puede haber una existencia que los antecede? Qué raro es un mundo que ellos no habitaban. Mi personaje tiene una vida anterior que sigue doliendo porque hay cosas que nunca dejan de doler. Aquí la memoria ocupa un lugar esencial, es todo. Mi personaje y el de Elío se asemejan en esa necesidad de buscar los rostros del pasado, sólo así podrán borrarlos, sólo así habrá paz. «Y ahora me doy cuenta que regresar es irse» es la primera línea de Tiempo de llorar. Estas mujeres no son madres silenciosas y necesitan mostrarse, quieren que sus hijos sepan quiénes son ellas, que las conozcan. No se trata sólo de transferirles una cierta herencia genética, es trasladarles la memoria más íntima, hablarles con la voz de las confesiones, revelarse.

Y mientras estas madres ovillan sus recuerdos, mientras buscan una tumba en el cementerio o el destino para unas cenizas, otra mirada crece. La del niño que acompaña a la madre en la aventura de cazar las huellas del tiempo transcurrido, de ver cómo desaparecen cosas que él nunca ha visto.

En el relato de María Luisa Elío hay una declaración sencilla y también poderosa sobre lo que ha significado poner el cuerpo y su sustancia en la decisión de ser madre: «Pasaron muchos años, y con ellos tantas y tantas cosas, que fue otra vida, otra historia, y dentro de esa historia me pasó lo mejor de la vida que fue tener un hijo, más que suficiente para dar sentido a lo demás». El hijo que es testigo y alimento de todo tiempo: el pasado, el presente, el porvenir.

***

Hay momentos dotados de una simpleza y dolor apabullantes, en los que los papeles se invierten y los hijos o nietos tienen que hacer de padres. Cuando mi abuela sufrió un infarto cerebral mi madre me llamó para que fuera a verla. Una tomografía mostraba que parte del cerebro había muerto, dejándola en estado vegetativo. A ella, que no podía quedarse quieta nunca, que trabajaba todos los días en su telar o cuidando su huerta o yendo los domingos de madrugada al mercado de Zacualpan para hacer trueque. Busqué a un médico de cuidados paliativos que la atendiera, ya en su casa. Después de que la revisó, nos dijo que no había manera de hacer un pronóstico: la abuela podía seguir inmutable semanas, meses o morir en unas horas. Mamá pidió quedarse con ella a solas. Intuyo lo que pudo haberle dicho al oído y que era indispensable hacerlo. Sólo así podía irse en paz. En ese breve monólogo mi madre confirmó algo que temía: allá adentro, en la tierra incógnita en que su madre se había convertido, ella podía escucharla. Las lágrimas habían escapado de los ojos de la abuela, se deslizaron por su rostro quieto mientras su hija le hablaba.

Ellas tenían sus palabras. Una comunicación en una lengua que ya casi nadie usa. Aunque me acercara para intentar oír, no habría comprendido.

Esa misma noche murió la abuela.

Como en las historias de Elío, a algunas mujeres se nos ha puesto en las manos un tiempo que no siempre comprendemos. Que puede ser angustiante, difícil de conjurar. A veces la suerte es que la sombra que proyectamos no está sola. Tomamos de la mano al hijo que esperamos soltar cuando llegue el momento. Quisiera que mi hijo sepa cuánto me ha sostenido a mí también.

La aguja sobre la corriente

Claudina Domingo*

Por las técnicas se llega a los materiales

No escribo en el vacío, pero me gustaría hacerlo. Contra mi biografía relativamente accidentada (accidentada de forma predecible) el imaginario que se abre ante mí en las noches es indescriptible. O lo es. Y por eso sigo escribiendo. Para mostrar esas luminiscencias y los abismos que están en mí, pero que no me pertenecen.

Cuando comencé a escribir (poesía) no me movió un afán de permanencia (mi apellido, curiosamente, me quedaba lejos entonces). Cuando escribí el largo poema urbano Tránsito deseaba ni más ni menos que la inmanencia; quería unirme con mi material. Mi material que no era la ciudad verdadera, sino la experiencia emocional de la ciudad, algo como un agente químico a través de mis caminatas por la ciudad. Por cierto, esa cualidad alucinante que la ciudad tenía sobre mí, se perdió cuando terminé de escribir Tránsito.

Sin embargo, nunca he vuelto a ser tan feliz. Yo era azotada y perseverante. Demasiado intensa para ser una poeta experimental (si por experimental consideramos el fin del lirismo); bastante locota para contentarme con la contemplación poética. En ese entonces, tanto en mi vida como en mis emociones, era una especie de bólido entre paréntesis. Hay noches que sueño que vuelvo a escribir Tránsito, y que con ese calor que era furia y amor hago otra vez esa cartografía.

En Tránsito aprendí a escribir; «conocí» mi método. Orden, pero sólo para invocar lo luminoso que hay en el caos. El caos no debe dejar de existir, porque de él nace el material insólito. Pero se necesita algo de orden «alrededor» del caos para que la corriente que atraviesa la escritura pueda ser vista y escuchada, para poder distinguir sus texturas. Y también fue a raíz de ese proceso creativo (que ocurrió entre mis veinticinco y mis veintisiete) que descubrí que eso era lo que quería hacer: escribir. Que eso me hacía feliz, aunque el proceso fuera arduo y sinuoso. Que ése era el único mundo que podía gobernar.

Hipótesis new age (o sea, old age)

En astrología, la casa 12, la última casa del zodiaco, representa al subconsciente. Si la casa 4 es el manantial y la 8 el pozo al que se arrojan las muertes personales, la 12 es una bahía en la que resulta difícil saber si el agua sube del mar o baja de la laguna. En mi carta astral la casa 12 es la más poblada. Ahí están Saturno y Plutón en conjunción en Libra y Júpiter en Escorpio, inaspectado. Saturno en la 12 produce, en general, problemas de ansiedad o depresión; Plutón, una sensación de estar privado de poder (o de que las amenazas son mayores a las propias fuerzas). Y Júpiter, el planeta del crecimiento y la magnificación, crea la impresión de que las emociones pueden devorar.

Mucho tiempo ignoré conceptos astrológicos. Y mucho tiempo, pese a conocer los conceptos, no los entendía del todo. Hasta hace poco comprendí más y pude interpretar mejor. Caí en cuenta de que hay una parte en mi carta astral (y en mí) que funciona ignorando mucho de la otra. Y la que está consciente de la amenazadora ha vivido intentando sofocarla. Marte, el regente de mi carta con ascendente Escorpio, está en la casa 1 en oposición a la Luna. Es el planeta responsable de que sea ambiciosa, empecinada, disciplinada y egoísta cuando alguna emoción o el cuerpo (la Luna) amenaza los anhelos de largo plazo (Marte en Escorpio). Pero Marte no forma parte de los materiales, ni siquiera de los procesos.

Los materiales se encuentran en esa casa 12 electrizada por la ansiedad de Saturno y embriagada por un Júpiter inaspectado que imagino como en el Júpiter astronómico ocurre la tormenta del ojo anaranjado: atravesando con demasiada emoción las experiencias, las observaciones y sin forma de ser regulado. Mi trabajo literario está lleno de eso: impresiones desmesuradas (Júpiter) que buscan su camino expresivo de la manera más incisiva (el orden de Saturno). En mi narrativa y en mis poemas hay una ansiedad por mostrar el dolor y la felicidad. ¿Cómo acceder a esa bahía, extensa pero ingobernada?

La hora de la poesía

Los ritos son importantes porque fijan un orden y límites a las fuerzas apenas conocidas de otros planos. Cada mago o hechicera refuerza su poder invocativo e intuitivo con una serie de procedimientos que hacen más probable la aparición de lo otro o la conexión con aquello, y que al mismo tiempo señalan las fronteras a esas potencias.

De manera espontánea, cuando volví a escribir un libro de poesía (tras años de fracasos) lo hice con medidas rituales. Escribo poemas primero en lápiz, en una libreta, donde puedo corregir el borrador antes de transcribirlo.

No soy buena poeta en la corta distancia. No se me dan los poemas absolutos que arropan con contundencia un tema (o todos los temas). Admiro a los poetas que son capaces de hacerlo. Si no los envidio es porque me gusta, me regocija tener «poemario» en construcción. Me gusta que el asunto poético se agote (si lo consigo) por múltiples vías, desde diferentes ángulos. En general evoco el libro de poemas como una ciudad o como una red hidráulica, con sus drenajes y sus tinacos de agua potable.

Aunque conozca el asunto de mi poemario, nunca comienzo conociendo las tramas, las formas que tomará el libro, así que recurro a los números a falta de construcción intelectual racional previa. Pese a que me sé sólo hasta la tabla del seis, o quizá por ello mismo, por su misterio tan pulido, es que confío en ellos. De entrada sólo tengo el perfume, la textura que quiero para el poemario. Pero en esa alba ya le pongo, tentativamente, límites: dos, cuatro, seis, siete o nueve apartados. El tres, el ocho, el cinco y el nueve no me gustan para la poesía; ahí sí, por superstición pura: es decir, sin visos de razonamientos. Y sin embargo, esos números no me molestan para la prosa.

Muchas veces cambian los números y un poemario con seis secciones intercaladas sin aparente orden de pronto se convierte en uno con cuatro secciones diferenciadas. Lo importante de la aritmética es que me obliga a «forzar» conclusiones, a agotar los temas. En poesía se convierte en un material mismo, porque más concentrada en el lenguaje que en el significado, la poesía «obligada» a ciertos cauces se aboca a los campos semánticos y a la ruptura de ellos, que suele derivar en otra vía de exploración, en otro poema.

Y, sobre todo, me concentro en el silencio antes de escribir. Y ahí no sé qué escucho porque no escribo lo que escucho sino que empiezo a escribir, aterrorizada porque la página sigue en blanco, porque la página es una página real: la hoja de un cuaderno de dibujo que me sirve mejor que una esquela porque suelo escribir en párrafos horizontalmente extendidos. Y no a la primera (y sobre todo si llevo días sin tocar el poemario), pero poco a poco voy escribiendo cosas con sentido y entre ellas surgen los gérmenes para los otros poemas. Así que escribo rápido, cuatro o cinco borradores, para salir de allí lo antes posible; al fin y al cabo, lo eléctrico no pasa a través de mí sin dejar huella. Quizá anoto unas palabras después sobre temas que no toqué: semillas, esquejes, larvas para otro poema.

No me gusta que mis poemarios pulsen la misma cuerda con insistencia. Prefiero, en general, que la intensidad emocional tenga un contrapunto de autoescarnio o parodia. Pero me niego a cederle todo el material al sarcasmo. Me niego a que engulla mis poemas y entonces éstos, déspotas posmodernistas, obliguen al lector a reírse a cada página, y a mí a ser obligadamente aguda e iconoclasta.

Los años de la trama

Si los libros de poesía se pueden medir por los borradores que uno escribe en un mes y los meses que uno se tarda en corregirlo, la prosa, más prosaica, tiene unidad de medida: la hora-nalga, es decir, las horas que uno pasa escribiendo y escribiendo la masa que luego hay que corregir y sobre la que hay que cortar, reescribir, a veces extirpar. Pero para sentarse ante la página en blanco procuro dotarla de texturas si no puedo hacerlo de bocetos mentales. Sobre todo después de una novela fallida que intenté escribir en 2014 y del considerable esfuerzo que me costaron los cuentos de Las enemigas. Es verdad, escribir subsecuentes libros de narrativa (o de poesía) es menos arduo que los primeros trabajos, pero requiere la conexión total con el proyecto. Los años que uno le da vida a un volumen de cuento o una novela pertenecen, de manera intelectual, a un tiempo fuera del tiempo. Sobre todo la novela rige su propio universo, del que uno entra y sale a lo largo del día sin que, en realidad, uno pueda compartir nada con otras personas acerca de este territorio. Incluso si uno platica con otros colegas o con los amigos al respecto, es bajo el pacto de que uno va a ser atendido pero no comprendido, porque el libro (larvario, avanzado, a punto de la metamorfosis final) está velado por el manto de lo inédito.

Mi narrativa también es amiga del proceso de ser olvidada por unas semanas; de dejar que el polvo imaginario se asiente un poco sobre la narrativa en construcción, para crear, como en el caso de los poemas, matices en el tono, subtonos o tono en contrapunto. A los cuentos, me parece, también les pasa lo que a los libros de poemas si una se arranca a escribir de cabo a rabo un texto: ganan unidad pero se aplanan. Así comienzo un relato, escribo rápido también (aunque con menos ansiedad que la poesía) pero en la computadora y como ley dejo de escribir cuando me empiezan a doler las manos. Dejo entonces el cuento, sin leer, unos días y cuando vuelvo a él sólo reviso por encima lo escrito, apenas para no equivocarme de persona o tiempo narrativos. (Al fin y al cabo, de alguna manera ya tengo memorizada la secuencia de los párrafos.) Casi cuando voy a rematar ya sé qué es lo que falla, hago las vivisecciones necesarias y en general tengo que dedicar otra sesión a tapar los agujeros y remendar todo. Me desentiendo de él varias semanas. Luego lo imprimo y ahí comienzo a corregir; reimprimo, reescribo; reimprimo, corrijo. Y así hasta que me aturde. Entonces lo dejo hasta que tenga que editarlo para publicación. Hasta el momento no me he arrepentido de un cuento. Las enemigas tuvo dos cuentos más (uno en dos versiones) que ni siquiera tuve que imprimir para saber que no valían la pena.

La corriente

Dice Gastón Bachelard en El agua y los sueños: «En el fondo de la materia crece una vegetación oscura; en la noche de la materia florecen flores negras. Ya traen su terciopelo y la fórmula de su perfume». La frustración de los soñadores es que atendemos a las cosas completas, las visitamos (pues en los sueños el conocimiento se da en forma de primera cosa, de aquí que parezca que somos los viajeros que atraviesan esos universos) y luego despertamos como un aborto hacia la vida cíclica, donde las emociones han sido tantas veces experimentadas que ya no se presentan en la imposible pureza en la que aparecen en el sueño.

Porque la emoción onírica aparece liminar, porque en algún momento durante mi adolescencia el sueño adquirió una importancia fundamental en mi mundo interior, porque en la adultez el sueño (los sueños) se hizo más presente, más vívido y más complejo fue que comencé escribir «desde» el sueño.

Ya en Tránsito incluí un poema con las ciudades soñadas, y en Las enemigas casi todos los personajes principales de los relatos tienen «sus» sueños (o sea, mis sueños). Pero faltaba el sueño completo. Una mañana tuve un sueño que derivó en la escritura de La noche en el espejo. El sueño mostraba la manera de unir «todos los sueños» de mi vida (aunque con transiciones ficcionales) de manera lógica y armónica en términos narrativos. Y me mostraba el argumento, la piedra angular de mi vida onírica.

A principios de año me di cuenta de que, por primera vez en la vida, el tiempo comprado (adquirido a través de una beca del SNCA