12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

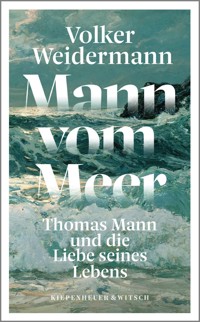

Das Meer war für Thomas Mann sein Leben lang der Ort der Sehnsucht und des verheißungsvollen Sogs in die Tiefe. Deutsche Romantik und Todessehnsucht – und Ort der Befreiung von den Konventionen, den politischen, literarischen, erotischen Zwängen des bürgerlichen Lebens. Ort der Freiheit und des wahren Ich. Vielleicht fängt alles dort an, wo seine Mutter das Glück der Kindheit erlebt: im brasilianischen Urwald, in einem großen, hellen Haus am Meer. Mit sieben kommt sie nach Travemünde, in die deutsche dunkle Kälte, mit einer Sehnsucht, die bleibt. Ihr Sohn Thomas wächst an der Ostsee auf, in Lübeck, aber sobald er kann, geht er in den Süden, reist nach Italien, ans Mittelmeer, verliebt sich in junge Männer, folgt aber den Konventionen der Zeit und heiratet Katia. Jahre später: Der Gang ins Exil. In Kalifornien, am Pazifik, wird er noch einmal ein anderer: Er kämpft gegen Hitler, für die Demokratie, für die Freiheit und nimmt die amerikanische Staatsbürgerschaft an. Nach seinem Tod lebt seine Lieblingstochter Elisabeth sein Vermächtnis als weltweit gefeierte Meeresforscherin in ihrer utopischen ozeanischen Politik fort. Volker Weidermann schreibt mit Leichtigkeit und Humor, mit Wärme und großer Klarheit über den Nobelpreisträger, über seine Sehnsucht und seine Lieben. Sein Buch ist die Geschichte eines deutschen Jahrhunderts, es ist die Biografie eines großen Schriftstellers und seiner Familie, vor allem aber ist es ein Roman über das Dunkle, Glänzende, Bedrohliche, Verlockende, Befreiende – über Thomas Mann und das Meer.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 253

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Volker Weidermann

Mann vom Meer

Thomas Mann und die Liebe seines Lebens

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Volker Weidermann

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Volker Weidermann

Volker Weidermann, geboren 1969 in Darmstadt, studierte Politikwissenschaft und Germanistik in Heidelberg und Berlin. Er war Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, ist seit 2015 Autor beim SPIEGEL und Gastgeber des »Literarischen Quartetts« im ZDF. Zuletzt erschien von ihm »Ostende. 1936, Sommer der Freundschaft« und »Träumer. Als die Dichter die Macht übernahmen« über die Münchner Räterepublik.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Das Meer war für Thomas Mann sein Leben lang der Ort der Sehnsucht und des verheißungsvollen Sogs in die Tiefe. Deutsche Romantik und Todessehnsucht – und Ort der Befreiung von den Konventionen, den politischen, literarischen, erotischen Zwängen des bürgerlichen Lebens. Ort der Freiheit und des wahren Ich.

Vielleicht fängt alles dort an, wo seine Mutter das Glück der Kindheit erlebt: im brasilianischen Urwald, in einem großen, hellen Haus am Meer. Mit sieben kommt sie nach Travemünde, in die deutsche dunkle Kälte, mit einer Sehnsucht, die bleibt. Ihr Sohn Thomas wächst an der Ostsee auf, in Lübeck, aber sobald er kann, geht er in den Süden, reist nach Italien, ans Mittelmeer, verliebt sich in junge Männer, folgt aber den Konventionen der Zeit und heiratet Katia. Jahre später: Der Gang ins Exil. In Kalifornien, am Pazifik, wird er noch einmal ein anderer: Er kämpft gegen Hitler, für die Demokratie, für die Freiheit und nimmt die amerikanische Staatsbürgerschaft an. Nach seinem Tod lebt seine Lieblingstochter Elisabeth sein Vermächtnis als weltweit gefeierte Meeresforscherin in ihrer utopischen ozeanischen Politik fort.

Volker Weidermann schreibt mit Leichtigkeit und Humor, mit Wärme und großer Klarheit über den Nobelpreisträger, über seine Sehnsucht und seine Lieben. Sein Buch ist die Geschichte eines deutschen Jahrhunderts, es ist die Biografie eines großen Schriftstellers und seiner Familie, vor allem aber ist es ein Roman über das Dunkle, Glänzende, Bedrohliche, Verlockende, Befreiende – über Thomas Mann und das Meer.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2023, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Covergestaltung: Walter Schönauer

Covermotiv: © Butler Institute of American Art / Museum Purchase 1919 / Bridgeman Images

ISBN978-3-462-30394-0

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Widmung

An seiner Hand

Der Urstrand

In eine andere Welt

Verleugne dich selbst

Es fügt sich

Der Prinz

Das Meer. Das Glück

Falsche Liebe

Fahrt in den Abgrund

Frühlingssturm

Die Entdeckung der Freiheit

Travemünde. Paradies

Eine Lebensformel

Die Erlösung

In den Abgrund. In die Freiheit. In den Tod

Kunst ist Krieg

Totentanz

Mann über Bord

Das Mädchen vom Strand

Und damit wach ich auf

Der dunkle Magier

Der Sprung ins Traumhafte

Düne auf Wanderschaft

Aufbruch ins Helle

From sea to shining sea

Langsam wird es sich lichten

Weiterleben

Hinweis des Verlags

Bibliographie. Eine Auswahl

Dank

Mein Herz schlägt stark und weiß warum.

Thomas Mann, Der Zauberberg

An seiner Hand

Einleitung

Ein bisschen Angst hatte sie schon. Sie wusste ja, dass es ein großer Moment war. Vor allem für ihn, für Herrpapale, wie sie ihren Vater nennt. Sie wusste ja so gut, wie sehr er das Meer liebte. Immer wieder hatte er ihr davon erzählt, von diesem großen Blau, der Weite, seinen Ferien in Travemünde, als er klein und glücklich war. Und jetzt war endlich der Moment, in dem er es ihr wirklich zeigen konnte. Sein Meer. Die Ostsee.

Elisabeth zittert. Es ist früher Abend, schon ein wenig kühl. Sie zittert aber vor allem vor Freude, Erregung und ein wenig auch aus Angst, dass sie sich nicht begeistert genug zeigen könnte. Dass sie es nicht ganz so gewaltig, so überwältigend, so großartig wird finden können wie er, an dessen Hand sie geht. Elisabeth Mann ist sechs Jahre alt. Sie trägt ein dunkles Badekleid, eine Bobfrisur, an der anderen Hand des Vaters geht ihr kleiner Bruder Michael. Den bemerkt der Vater aber kaum.

Er ist hier, am Strand von Kloster auf Hiddensee, um seinem Lieblingsmädchen sein Meer zu zeigen. Auch er ist ein wenig aufgeregt. Dabei weiß er, dass seine Tochter ihn nicht enttäuschen wird. Sie hat ihn nie enttäuscht. Wann immer er ihr voller Andacht seine Heiligtümer gezeigt hatte, die alte Uhr, die spanischen Bilder, die Bücher im Bücherzimmer, war seine Andacht auch die ihre gewesen. Still und staunend ließ sie sich seine Welt zeigen. So wurde es auch ihre.

Außerdem war das Wasser ohnehin ihr Element. Das hatte er in seiner Hymne, die er bald nach ihrer Geburt auf sie gedichtet hatte, der Welt schon mitgeteilt: »Denn das Wasser, / das deinem kleinen Leibe dient und schmeichelt, und dem du / sorglos vertraust, es ist dein Element«. Trotzdem, zur Sicherheit hatte er ihr auch noch die Geschichte einer frühen Enttäuschung erzählt. Das war, als er selbst noch ganz klein war und das Meer schon liebte wie sonst nichts auf der Welt. Er war wie jeden Sommer mit der ganzen Familie, na ja, fast der ganzen, der Vater kam nur an den Wochenenden, hinauf an den Strand von Travemünde gefahren. Und mit dem ganzen Besitzerstolz des seit Jahren hierherkommenden Knaben hatte er seinem Kindermädchen, das aus Sachsen stammte und nie zuvor die See gesehen hatte, sein Meer präsentiert. Und die stand da, auf breiten Beinen, und sagte nur: »’s is hibsch, aber ich häte mers hibscher gedacht.« Hübscher? Wie bitte schön lässt der perfekte Ort der Welt sich hübscher denken? Es war ein Schrecken und eine Beleidigung und eine Frechheit. Und also nur um ganz sicherzugehen, dass ihm so etwas nicht ausgerechnet mit seinem Lieblingsmädchen noch einmal geschehen würde, hatte er Elisabeth vorher von dieser frühen Enttäuschung erzählt. Sie wusste also, wie sie zu staunen hatte.

Die ganze Reise von München hier hinauf war eine Traumreise gewesen. Im Schlafwagen waren sie nach Berlin gefahren, Elisabeth hatte sich mit Michael ein Bett geteilt, Kopf an Kopf, die Mutter lag über ihnen und bewachte ihren Schlaf, der Vater hatte nebenan ein Coupé für sich allein. Und wenn man die Jalousie ein Stückchen heraufschob, konnte man den Sternenhimmel sehen, der an einem vorbeireiste, während man selbst ruhig im Bettchen lag und aus dem Fenster schaute.

In Berlin hatten sie ihren Onkel Peter, den Physiker, in seinem Laboratorium besucht. Und er hatte ihnen schon ein Meer gezaubert, aus Luft. So hatte es zumindest Elisabeth empfunden, als der Onkel ihnen flüssige Luft zeigte, Luft, die so kalt war, dass sie flüssig und blau war. Und als der Onkel einen weichen Gummischlauch hineinsteckte, verwandelte der sich in einen harten Stock. So kalt war dieses kleine Meer.

Dann ging es aber endlich weiter auf die kleine Insel. Sie wohnten in einem kleinen Hotel, »Haus am Meer« hieß es, und der Vater war ein wenig befangen, weil ein anderer Dichter im selben Haus wohnte, ein gewaltiger alter Mann mit wilden weißen Haaren und hoher Stirn. Wir werden noch von ihm hören.

Erst mal jedenfalls machte sich also der Vater mit seinen beiden Kleinen auf an den Strand. Zum Glück musste sich Elisabeth nicht zum Staunen zwingen. Es staunte ganz von selbst aus ihr. Der Geruch, die Farben, die kleinen Wellen, der weite Blick. Sie verstand sofort, wieso ihr Vater das alles hier so liebte. Und wollte aber gleich von ihm wissen, was dahinten, ganz am Ende, sei, da, wo man nicht mehr weiterschauen kann. »Das ist der Horizont«, sagte ihr Vater. »Und dahinter? Was kommt hinter dem Horizont?« – »Der Horizont und dahinter wieder der Horizont. Je weiter du hinausruderst, um so weiter zieht sich der Horizont zurück, so dass du immer nur einen Horizont siehst; bis ganz ganz zuletzt Land in Sicht kommt, und dann ist der Horizont verschwunden. Du kannst ihn dann aber wieder sehen, wenn du dich herumdrehst.«

Sie hat das bis an ihr Lebensende nicht vergessen.

Aber in diesem Sommer diente das Meer anderen Zwecken: Unsinn machen. Baden, tauchen, sich in die Wellen werfen, den Bruder tunken, sich von den älteren Geschwistern tunken lassen, Muscheln sammeln, Burgen und Murmelbahnen bauen, sich eingraben lassen, mit der Mutter schwimmen. Oh ja, die Mutter, sie hatte diese eher praktische Liebe zum Meer, die dem Vater abging. Hineinrennen, schwimmen wie ein Fisch. Das war für den Vater nichts. Er schaute, saß im Strandkorb, schrieb, schaute wieder, wie versunken in seinem Korb, isoliert, geschützt, geborgen. Modisch war er, fantastisch ausgestattet, vor allem Meeresmützen mochte er gern, Kapitänsmützen, weiße Matrosenhüte, Prinz-Heinrich-Mützen, manchmal trug er einen Bademantel und rauchte dabei. Schwimmen ging er morgens kurz und nur im Flachen. Seine »Morgenandacht im Meer« hat er das genannt. Danach war er frisch für den Tag und fürs Schreiben.

Thomas Mann hatte zu Beginn dieser Sommerreise noch gehofft, hier oben endlich den »Zauberberg« abschließen zu können. Zwölf Jahre zuvor hatte er das Schreiben daran begonnen und immer wieder meinte er, beinahe fertig zu sein. Der erste Band war auch schon seit Dezember des Vorjahres fertig gedruckt. Aber das Ende zog und zog sich.

Vielleicht auch, weil es dem Autor schwerfiel, sich von seinem »Sorgenkind des Lebens«, von Hans Castorp, dem Hamburger Kaufmannssohn, den Thomas Mann schreibend in die Berge von Davos geschickt hatte, diese verschneiten Berge, die so eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem heimatlichen Meer hatten, endgültig zu trennen. Aus Sorge, ihn im Schlachtengetümmel des Ersten Weltkriegs für immer aus den Augen zu verlieren. Ja, vielleicht auch deswegen würde er auch hier am Strand von Kloster das »Finis« wieder nicht schreiben können.

Nur wenige Monate zuvor hatte er in dem Gebirgsbuch noch einmal über den Strand geschrieben, über den Zauber des Meeres, der den unscheinbaren Helden Hans in die Tiefen zog, ins Verderben, in den Tod. »Strandspaziergang«, ist das Kapitel überschrieben, in dem es heißt:

»Du gehst und gehst … du wirst von solchem Gang niemals zu rechter Zeit nach Haus zurückkehren, denn du bist der Zeit und sie ist dir abhanden gekommen. O Meer, wir sitzen erzählend fern von dir, wir wenden dir unsere Gedanken, unsre Liebe zu, ausdrücklich und laut anrufungsweise sollst du in unserer Erzählung gegenwärtig sein, wie du es im stillen immer warst und bist und sein wirst … Sausende Öde, blaß hellgrau überspannt, voll herber Feuchte, von der ein Salzgeschmack auf unseren Lippen haftet. Wir gehen, gehen auf leicht federndem, mit Tang und kleinen Muscheln bestreutem Grunde, die Ohren eingehüllt vom Wind, von diesem großen, weiten und milden Winde, der frei und ungehemmt und ohne Tücke den Raum durchfährt und eine sanfte Betäubung in unserem Kopfe erzeugt, – wir wandern, wandern und sehen die Schaumzungen der vorgetriebenen und wieder rückwärts wallenden See nach unseren Füßen lecken. Die Brandung siedet, hell-dumpf aufprallend rauscht Welle auf Welle seidig auf den flachen Strand, – so dort wie hier und an den Bänken draußen, und dieses wirre und allgemeine, sanft brausende Getöse sperrt unser Ohr für jede Stimme der Welt. Tiefes Genügen, wissentlich Vergessen … Schließen wir doch die Augen, geborgen von Ewigkeit!«

Das Meer ist der stille Held all seiner Bücher. »Das Meer«, so hat es Thomas Mann selbst einmal beschrieben, »sein Rhythmus, seine musikalische Transzendenz ist auf irgendeine Weise überall in meinen Büchern gegenwärtig, auch dann, wenn nicht, was oft genug der Fall, ausdrücklich davon die Rede ist.«

Leider war in diesem Sommer in Kloster im »Haus am Meer« noch jener ganz andere, sehr lebendige Held seines entstehenden Buches anwesend. Der Mann mit dem weißen Haarkranz, den Thomas Mann ein Jahr zuvor in Bozen getroffen und dann spontan als Figur in seinen Roman eingebaut hatte. Gerhart Hauptmann, Nobelpreisträger, naturalistischer Revolutionär der deutschen Theaterbühnen und gewaltige, einschüchternde Persönlichkeit. Und als ebensolche gewaltige und durchaus lächerliche Persönlichkeit hatte Thomas Mann ihn als »Mynheer Peeperkorn« im Zauberberg verwendet. Thomas Mann erfand nun einmal nichts, er fand seine Figuren und so hatte er im rechten Augenblick eben Gerhart Hauptmann gefunden. Einen Mann, der mit maximaler Geste minimale Äußerungen tut. Ein liebenswerter Dionysos, der das Leben feiert, statt darüber zu reden. Ein Lebenskoloss, der sich, anders als Hans Castorp, weder je vom Zauber der Schneelandschaft noch vom Meeresrauschen in irgendwelche Lebensgefahren zaubern lassen würde. Ein Gigant. Leider dämlich.

Mit diesem geistesschlichten Giganten waren die Manns nun also in dieses etwas beengte Haus geraten. Hauptmann las am Abend aus seinem im Entstehen begriffenen neuen Werk, dem »Eulenspiegel«, vor und wünschte nun seinerseits eine Kostprobe aus dem »Zauberberg« zu hören, an dem, wie er wusste, Thomas Mann arbeitete. Doch dieser, der eigentlich immer jedem gern und ständig aus seinen entstehenden Werken vorlas, sträubte sich. Deutete Entschuldigungen an, er wolle sein Licht nicht leuchten lassen, es sei nicht passend und so weiter. Doch die reale Romanfigur lässt das nicht gelten. Mann beschreibt die Reaktion des Gewaltigen so: »In Hauptmann arbeitete die Entgegnung. Es war einer der typischen und spannenden Augenblicke, in denen sein Mienenspiel, seine Hand Bedeutendes vorbereiten, das dann, wenn es hervortritt, im ersten Augenblick durch seine Schlichtheit überraschen mag … Ich verstand in der nächsten Sekunde, daß mein Zögern falsch und furchtsam gewesen sei. Er sagte: ›Sie haben unrecht. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen.‹«

Das war schön gesagt, trotzdem wurde die Luft hier etwas dünn. Thomas Mann wird sich später, nach Erscheinen des Romans, wortreich und schriftlich beim Vorbild für seine Romanfigur entschuldigen, jetzt aber war es dafür natürlich noch zu früh, der Roman nicht fertig, Peeperkorn der Welt noch gänzlich unbekannt, das ging jetzt alles nicht. Die Manns reisten ab, blieben aber an der Ostsee, sie fuhren nach Usedom, nach Bansin, dann weiter nach Ahlbeck, wo Thomas Mann zwei Jahre zuvor allein an seiner großen Rede »Von deutscher Republik« gearbeitet hatte.

Darin hatte er sich gewissermaßen vom Meer verabschiedet. Vom Sog des Meeres. Von all dem, wofür das Meer für ihn immer auch stand: Verantwortungslosigkeit, Sympathie mit dem Tod, Sog ins Verderben, verbotene Liebe, Unpolitik, Antidemokratie, Rausch, Romantik, seliges Vergessen, Glück ohne Pflicht, Schönheit, Ferien für immer.

Er hatte sich für die Republik entschieden, für die Demokratie, für den aufrechten Kampf gegen die Kräfte der Dunkelheit und der Irrationalität. Gegen das Meer in sich. Dieser Kampf, der Sieg in diesem Kampf, war ihm nicht in die Wiege gelegt. »Selbstüberwindung« hat Thomas Mann diese Anstrengung genannt.

Davon handelt die Geschichte, die wir hier erzählen wollen, wenn wir von dem »Mann vom Meer« erzählen. Sie handelt von diesem verführerischen Zauber. Sie handelt von der Liebe Thomas Manns zum Meer und wie er sie sich ein Leben lang bewahrte, aber auch davon, wie er in der Mitte seines Lebens einen Romanhelden erfand, der beinahe in den Tiefen des Schnees, in den Tiefen des Meeres verloren gegangen wäre, wenn nicht ein demokratischer Erzieher aus Italien mit einem Nebelhörnchen am Strand gestanden hätte, um ihn vor der tödlichen Unendlichkeit zu warnen und ihn zurückzurufen, an den sicheren Ort an Land.

Im wahren Leben hat dem Erfinder Hans Castorps auch die Geburt eines kleinen Mädchens dabei geholfen, dem Sog zu widerstehen. Er hat das selbst so gedichtet, dass er – gegen Ende des Ersten Weltkrieges, dessen Ausbruch Thomas Mann einst als persönliche und nationale Befreiung gefeiert hatte – zur Liebe innerlich entschlossen war. Zur Liebe zu Elisabeth, die er seine eigentlich Erstgeborene nannte. Das zu lesen, war für die ersten vier Geborenen sicher kein Spaß. Aber sie wussten es schließlich alle. Der Vater zelebrierte seine ungerechte Liebe ja. Nicht zuletzt im Sommer 1924 am Strand.

Elisabeth hat diesen Moment nie vergessen. Sie hat ihr späteres Leben den Meeren gewidmet, dem Schutz der Weltmeere und der Utopie einer solidarischen Menschengemeinschaft. Den Ursprung ihres weltumspannenden Engagements für das, was sie »ozeanische Politik« nennen wird, hat sie in diesem Sommer, hat sie in der ihr vom Vater mitgegebenen Liebe zum Meer erkannt. Denn während für ihn die Liebe zum Meer stets eher eine bedrohliche Liebe war, der er mit kritischem Bewusstsein begegnen musste, war das Meer für sie Auftrag und Utopie. Der Ort, für den es zu kämpfen galt, ein Leben lang. »Es war eine Zauberwelt«, hat sich Elisabeth Mann mit achtzig Jahren an diesen Sommer hier oben erinnert. »Noch heute, wenn ich frühmorgens den Espressosatz aus einem kleinen wohlgeformten Behälter in das Spülbecken leere, muß ich an die feuchten Sandkuchen denken, die wir damals aus unseren buntlackierten Eimerchen stürzten und am Strand aneinanderreihten.«

Und – trotz aller Vorrangstellung – war sie nicht allein von der Meeresliebe infiziert worden in diesem Sommer. Thomas Mann schrieb am Ende der Ferien an seinen Freund Ernst Bertram: »Die Kinder schieden von der See mit wahren Schmerzen, die kleinen wie die großen, genau wie einst ich …«

Und um zu verstehen, wie dieses »Einst« begann, reisen wir kurz einmal um die halbe Welt, an einen anderen Strand, am Rand des Regenwaldes, in ein anderes Jahrhundert. An den Strand von Paraty in Brasilien, wo ein kleines Mädchen mit dunklen Augen seine Kindheit verbrachte.

Der Urstrand

Das Meer leuchtet. Viele kleine Flammen fliegen aus der Luft ins Wasser und verlöschen dort. Es ist früher Abend, die Sonne ist gerade untergegangen, am Strand stehen jede Menge Kinder und schauen aufs Meer. Der alte Mann schießt ein kleines Feuer nach dem anderen in die dunkle Luft. Es sind längliche Papierröllchen, die er nacheinander angezündet und wie Glühwürmchen in die Freiheit entlassen hat.

Dodo strahlt. Sie ist stolz auf ihren Großvater, den sie Großpai nennt und der all den Sonnenkindern hier, Dodos Geschwistern und den Kindern der Plantagenarbeiter und der Sklaven, die hier arbeiten, diese leuchtende Freude macht.

Dodo ist selig, wenn sie hier sein darf, auf der Ilha Grande, der großen grünen Insel, nicht weit von ihrem Heimatstrand entfernt. Hier leben ihre Großeltern, Plantagenbesitzer, mächtige, reiche, furchteinflößende Leute. Wobei Dodo nur vor ihrer Großmutter, der Großmai, etwas Angst hat. Sie ist streng, will immer, dass ihre Enkelin ihr beim Klöppeln zusieht, statt mit den Sklaven draußen Carne Seca zu essen, das getrocknete Fleisch mit schwarzen Bohnen, das Dodo so liebt.

Ihr eigentliches Zuhause liegt an einem anderen Strand auf dem Festland, 250 Kilometer südlich von Rio de Janeiro. Es ist ein großes Anwesen, eine Hazienda mit rotem Schindeldach und einem Balkon um das große Haupthaus. Darum gruppiert stehen zehn kleinere Häuser, in denen die Sklaven untergebracht sind. Auch Dodos Eltern sind Plantagen- und Sklavenbesitzer und reich. Ihr Vater ist von ganz oben auf der Landkarte hier hinunter ans Meer gekommen, als er neunzehn Jahre alt war. Sein Glück wollte er hier machen und Geld. Beides hat geklappt. Er hat selbst Plantagen gegründet und aufgekauft und er hat die traumhaft schöne Tochter eines einheimischen Plantagenbesitzers geheiratet. Und seit einer Weile leben sie in diesem fantastischen Haus direkt am Meer mit einem eigenen Strand, mit Blick auf grüne Hügel, Buchten, kleine Segelboote. Gleich hinter dem Haus beginnt der Urwald, aus dem die Rufe der Brüllaffen und der Papageien zu den Menschen hier herüberdringen.

1851 ist die Familie eingezogen. Es war eine kleine Karawane, die sich im August vom vorherigen Wohnort auf den Weg machte, die Sklaven, die ersten drei kleinen Kinder, der ganze Hausstand, der Vater auf dem Pferd, die Mutter in einer Art Tragesessel, denn sie war wieder schwanger. Und unterwegs, mitten im Urwald, kündigte sich die Geburt an. Die Sklaven und die Kinder wurden vorausgeschickt, ins neue Heim, die Mutter, Maria Luiza, wurde unter Palmen gebettet, wo sie »unter Affen und Papageien«, wie ihr Mann später immer wieder erzählte, ihr Kind gebar: Julia, von allen Dodo genannt.

Die Kindheit am Strand von Paraty war wie aus einem Traum. Immer waren Kinder um sie herum, die älteren Geschwister, die Kinder der Sklaven, Kinder aus dem nahe gelegenen wunderschönen Ort mit den niedrigen bunten Häusern und den engen Gassen. Wenn es viel und lange regnete, fuhren die Menschen mit Kanus durch die überfluteten Straßen.

Aber wann regnet es schon? Julia verbringt ihre Kindheit barfuß und im weißen Hemdchen, sie hat blonde Haare, die sie regelmäßig zu Locken dreht. Sie sammelt heruntergefallene Bananen und Kokosnüsse, löst kleine Austern von den Steinen am Meeresrand. Im Garten blühen Azaleen und Orangenbäumchen. Kolibris fliegen wie goldene Fünkchen von Blüte zu Blüte. Sie kaut Zuckerrohrstangen, die wie Schilf am Ufer stehen. An den Fingern trägt sie kleine Ringe aus dem Panzer eines Gürteltiers. Manchmal fährt sie in einem kleinen Waschzuber als Boot den kleinen Bach hinter dem Haus vom Urwald aus mit der Strömung hinab in Richtung Meer.

Alles hier ist sanft und grün, auch ins Meer geht es vom Ufer nur ganz langsam hinab ins Tiefe. Der Strand ist klein, am Rand stehen Palmen. Es gibt hier nichts zu wünschen. Ein Kindheitsparadies. Wie lange wird das währen?

Einmal, auf ihren einsamen Streifzügen durch den Wald, kreuzt eine riesige Boa ihren Weg. Schreiend rast sie davon in Richtung Haus und Meer, als endlich einige Männer erscheinen und der Schlange zu Leibe rücken. Ein Grauen erfüllt sie seitdem, wann immer sie eine Schlange sieht, sei sie auch noch so klein.

Ein anderes Mal, als sie vom Meer ins Haus geht, hört sie herzzerreißendes Jammergeschrei aus den Tiefen des Hauses. Unter den Familienräumen befindet sich eine Mühle, in der Zucker aus Zuckerrohr gepresst wird. Im Souterrain drehen Sklaven Tag für Tag das Mühlrad. Normalerweise praktisch unbemerkt von der Familie des Plantagenbesitzers. Doch heute ist ein Mann, der auf dem sich drehenden Balken gesessen hatte, zwischen den Balken und das Mühlrad geraten und dort eingequetscht worden. Seine Schreie sind markerschütternd. Bis ans Ende ihres Lebens wird Julia sie nicht vergessen. Ihre Mutter lässt den Schwerverletzten nach oben bringen, wo sie ihm die Wunden verbindet und Mingao, einen Mais- oder Haferschleim, zubereitet. Seit diesem Tag klingt das beständige leise Mahlen des Mühlrades unter dem Boden der Familienzimmer für Dodo unheimlich.

Die hellsten Tage sind die der Kirchenfeste. Da gehen die Kinder an der Hand des Vaters in die kleine Kirche der Stadt. Der Vater ist ein stattlicher, ernster, respekteinflößender Herr mit Backenbart und hellem Haarkranz, von allen ehrfürchtig gegrüßt. Wie stolz ist das Mädchen, wenn es an seiner Hand durch die Straßen gehen kann. Grüßen all die Menschen nicht auch sie?

An Pfingsten zum Beispiel, da knien die Kinder mit ihren Rosenkränzen, plötzlich fliegen weiße Tauben in der Kirche ringsumher, ein Chor erklingt, ein wunderschöner heller Frauenchor, man sieht die Singenden gar nicht; ihre Stimmen klingen wie die von Engeln, denkt Dodo. Nur kurz sieht sie oben ein helles Frauenkleid, als sich eine Luke öffnet und die Tauben ins Freie fliegen. Was für ein heller Tag das war.

Aber auch hier gibt es das Grauen. Für Karfreitag haben die Gläubigen Judas Ischariot als große Stoffpuppe gebaut. Mit schrecklicher Grimasse und Kopf nach unten wird er unter wütendem Lärm der Menge durch die Straßen von Paraty geschleift. Fanatisch schlagen die Menschen auf die Puppe ein, bis sie endlich ganz zerfetzt ist.

Das alles prägt sich ihr tief in die Seele ein. Besonders eine Nacht. Sie ist wieder mal für ein paar Tage bei den Großeltern auf der Ilha Grande gewesen. Jetzt ist es Zeit, nach Paraty zurückzukehren. Die Großeltern begleiten sie nicht, die Eltern holen sie nicht ab, einige Schwarze werden sie hinüberrudern an diesem späten Abend, übers Meer. Es ist schon ziemlich finster, einer der Sklaven trägt das Mädchen mit den blonden Locken, vorsichtig setzt er seine nackten Füße von Stein zu Stein. Die Brandung ist stark, immer wieder werden die kleinen Felsen, auf die er tritt, von Wellen überflutet. Sie sind glitschig. Sehr vorsichtig tastet er sich mit dem wertvollen Gewicht auf dem Arm weiter. Dann sind sie endlich am Kanu, das von der starken Brandung hin und her geworfen wird. Die Wellen peitschen an die Bordwände. Sonst geschieht nichts. Das Meer, auf das der Großvater vor ein paar Tagen die kleinen Flammen geworfen hatte, liegt in großer Dunkelheit. Die Männer rudern das Mädchen sicher an Land, an ihren Strand, nach Hause.

Als Dodo gerade sechs Jahre alt geworden ist, ist ihre Mutter wieder schwanger. Ihr geht es nicht sehr gut, sie liegt jetzt meistens in der Hängematte mit Blick aufs Meer. Dodo bleibt in ihrer Nähe, bringt ihr, was sie sich wünscht. Dann irgendwann spielt sie am Strand oder anderswo, als ihr Vater zu ihr kommt, ihr Pai, er ist noch ernster als sonst. Er nimmt sie an die Hand, sie und ihren Bruder Nené. Dodo sträubt sich. Der ernste Pai soll sie nicht ziehen, es kann ja zu gar nichts Gutem führen. Sie will am Strand bleiben oder in ihrem Zimmer, in ihrer Welt, nicht da, wo ihr Vater sie mit sanfter Gewalt jetzt hinzieht.

Sie gehen ins Zimmer der Mutter. Und da hört plötzlich alles auf. Die Mutter liegt da mit geschlossenen Augen und bleich und starr und kalt, »umgeben von hohen, flammenden Kerzen; Haar und Körper mit Blumen geschmückt und im Arm ein ganz kleines totes Kind«.

Voller Grauen reißt Dodo sich von der Hand des Vaters los und stürmt weinend aus dem Raum, schaut sich nicht um, schaut nicht nach ihrem Vater. Später fragt sie sich, ob er eigentlich auch geweint hat am Bett der Toten. Sie weiß es nicht.

In eine andere Welt

Die Welt ist die gleiche geblieben, die Bucht, die Palmen, das Zuckerrohr, die Rufe und Schreie aus dem Wald, der Bach hinterm Haus, die Sonne, die Austern, die Inseln, das Meer. Aber es ist vorbei. Die Mutter ist tot, das Geschwisterchen noch gar nicht richtig auf der Welt, schon kalt und bleich auf dem Bauch der toten Mutter. Alles ist erstarrt. Der würdevolle, strenge Vater ist zunächst ratlos. Dann aber fällt er einen Entschluss. Seine Tochter ahnt nicht, welchen. Aber dass ihr bisheriges Leben, die Sorglosigkeit, dass all das unwiederbringlich vorbei ist, das weiß sie wohl.

Der Vater kann so nicht weitermachen. Allein, ohne Frau, mit all den Kindern, fern seiner eigentlichen Heimat, das kann er nicht, das will er nicht. Er ist schockiert und dann entschlossen. Das Leben hier ist erst einmal vorbei, eine Lebensepoche beendet. Er will alles loswerden. Das Land, das Haus, die Sklaven, Gold, Silber, Werkzeuge, die zehn Sklavenhütten, alles bietet er zum Verkauf. Ein Jahr nach dem Tod seiner Frau ist der Handel vollzogen. Der Strand, die Bucht, das herrliche Haus – all das gehört ihm nun nicht mehr. Er ist frei für ein neues, anderes Leben. Nur die Kinder binden ihn noch.

Im April 1858 besteigt er mit seinen Kindern und der schwarzen Sklavin Anna ein französisches Segelschiff. Es geht in seine alte Heimat, so viel wissen die Kinder wohl. Aber was das bedeutet, wie lange sie bleiben, das wissen sie nicht.

Die Meerfahrt ist vor allem ein Abenteuer. Julia erinnert sich später an die fliegenden Fische, die sie von Deck aus sieht, den Pottwal, die Haie, die das Schiff umkreisen, den Schwertfisch, den die Matrosen erlegen und heraufziehen. Bei starkem Seegang werden sie von ihrer Anna auf Deck gelegt und mit dem Reisemantel des Vaters zugedeckt. »Dann«, so erinnert sie sich später, »durften die mächtigen Sturzwellen kommen und auf die Kinder niederklatschen!«

Wie herrlich die Äquatortaufe, die Matrosen verkleiden sich als Affen und wilde Männer und spritzen mit wassergefüllten Schläuchen alle, Erwachsene und Kinder, bis auf den letzten Faden nass. Da hilft kein Versteck, kein Bitten, kein Kreischen. Alle werden getauft. Der kleine Bruder Nené wird sogar in eine mit Wasser gefüllte alte Mehltonne gesteckt und läuft danach nass und weiß umher.

Einmal, bei einem besonders heftigen Sturm, wäre Nené beinahe aus einer Luke ins Meer gestürzt, wenn ihn nicht ein Steuermann in letzter Sekunde am Kittelchen zurück an Deck gezogen hätte.

Wenn es nicht stürmt und das Meer ruhig ist und nicht bedrohlich, ist Zeit, sich für kommende stürmische Zeiten abzusichern. Julia nennt es einen Aberglauben, es ist aber auch eine Erinnerung an die katholische Religion ihrer Mutter, wenn die Matrosen sie auffordern, den Schatten der Madre de Deus, der Mutter Gottes, auf dem Meer zu suchen und zu finden. Denn nur, wer auf der Oberfläche des Meeres die Umrisse der Gottesmutter sieht, ist geschützt vor der Urgewalt des Meeres auf dieser Überfahrt. Julia schaut und schaut. »Dort!«, zeigen die Matrosen und deuten ins Blau, bis es ihr endlich gelingt, in den hüpfenden Wellen ein zerrissenes dunkelblaues Gewand und vielleicht so etwas wie einen Oberkörper zu sehen. Ist sie nun sicher? Es ist wohl so. Wohlbehütet kommen sie zwei Monate nach der Abfahrt in Brasilien im Hafen von Le Havre an.

Dann geht es weiter nach Hamburg, wo der Vater den Kindern zum Willkommen in seinem Vaterland Spielsachen kauft und neue Kleider, damit sie bei der Ankunft in Lübeck nicht noch mehr auffallen, als es ohnehin schon zu erwarten ist. Mit der Postkutsche fahren sie zum endgültigen Ziel, nach Lübeck.

Das mit dem Nichtauffallen hat natürlich nicht geklappt. Die Kinder trugen Panamahüte, sie hatten ihre schwarze Sklavin Anna dabei und den würdevollen Pai. Nein, so eine lustige Familie hatte die Stadt noch nicht gesehen. Johlend liefen die Kinder Lübecks hinter der exotischen Gruppe her und lachten. Um sie irgendwie zu beruhigen und loszuwerden, warf die brasilianische Familie Süßigkeiten in die jubelnde Menge.

Was für eine fremde, neue Welt, dieses Lübeck, die gegiebelten Häuser, die blassen Menschen, die unverständliche Sprache. Julia und ihre Geschwister lernen ihre Großmutter kennen und Vaters Bruder Eduard und dessen Frau Emma. Eine Großtante soll sich vor ihrer Ankunft ungeduldig auf Plattdeutsch erkundigt haben: »Wann kamen denn nu Ludwig sin lütten Swatten?« Man hatte ja keine Ahnung, wie die brasilianischen Sonnenkinder so aussehen würden.