Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

„Wir vergessen die Namen, die Geschichten, aber fast nie vergessen wir die Kleider.“ – Die große Erzählerin Elke Heidenreich über die schönste Nebensache der Welt Elke Heidenreich kennt sich aus, mit Jacke und Hose, Rock und Hut – vor allem aber mit den Menschen. Gut aussehen wollen alle, aber steckt nicht noch viel mehr dahinter? Warum sind einem die Jugendfotos im Faltenrock so peinlich? Warum kauft man sich etwas, was einem weder passt noch steht? Wenn Elke Heidenreich von Kleidern erzählt, dann erzählt sie vom Leben selber: von sich mit sechzehn, von Freundinnen und Freunden, von Liebe und Trennung, erzählt Geschichten, komisch und traurig wie nur sie es kann, in denen jeder sich wiedererkennt: sei‘s in ausgeleierten Jeans, sei’s in der wunderbaren Bluse, die schon keine Farben mehr hat, oder schlimmstenfalls im Kamelhaarmantel.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 199

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

»Wir vergessen die Namen, die Geschichten, aber fast nie vergessen wir die Kleider.« — Die große Erzählerin Elke Heidenreich über die schönste Nebensache der WeltElke Heidenreich kennt sich aus, mit Jacke und Hose, Rock und Hut — vor allem aber mit den Menschen. Gut aussehen wollen alle, aber steckt nicht noch viel mehr dahinter? Warum sind einem die Jugendfotos im Faltenrock so peinlich? Warum kauft man sich etwas, was einem weder passt noch steht? Wenn Elke Heidenreich von Kleidern erzählt, dann erzählt sie vom Leben selber: von sich mit sechzehn, von Freundinnen und Freunden, von Liebe und Trennung, erzählt Geschichten, komisch und traurig wie nur sie es kann, in denen jeder sich wiedererkennt: sei‹s in ausgeleierten Jeans, sei’s in der wunderbaren Bluse, die schon keine Farben mehr hat, oder schlimmstenfalls im Kamelhaarmantel.

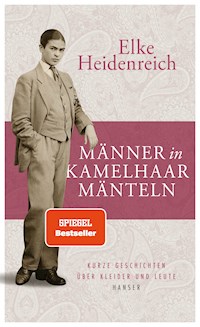

Elke Heidenreich

MÄNNER IN KAMELHAARMÄNTELN

Kurze Geschichtenüber Kleider und Leute

Carl Hanser Verlag

INHALT

MÄNNER IN KAMELHAAR MÄNTELN

WÜNSCHE

ROT

ANFÄNGE

MACHEN KLEIDER LEUTE?

BRANDING

BRIEF AN MICH ALS SECHZEHNJÄHRIGE

CARLO

DAS VENEZIANISCHE KLEID

DER PERFEKTE MANN

DIE WICHTIGBRILLE

ROSENHOSEN

ROUGE COMME ÇA

DIE NACKTE UND IHR PAPAGEI

DIE RIVALIN

ROTE SCHUHE

GOLD

DUFFLECOAT, NICHT GEKLAUT

EIN MANN SCHÄLT KARTOFFELN

FESCH

FREMDER MANTEL

FRIDAS KLEIDER

HAARE

HEULEND IN DER MÜLLTONNE

HITZE IN BAYREUTH

HOODIES

JACKENKLAU

KARNEVAL

KARTON DES GRAUENS

GOLDKNÖPFE

DER HUT

GRÜN

KURZE HOSEN

Kleidung IM HIMMEL

HIGHHEELS

LEDERJACKENTRICK

KLEIDER

MÄNNER IN KAMELHAARMÄNTELN

BEI RÜHMANNS

MANNFRAU

MARL

ABENDKLEID

MEINE POLITISCHE AFFÄRE

SEINE JACKE

SECOND HAND

MODE AUS DEM FUNDBÜRO

DIE GATTIN UND DIE JACKE

GIFTGRÜN

SCHWARZ

MOTORRADFAHRER

NERO IN UNGARO

DUCHESSE

COCO

NORBERTS NERZ

BULDOGI

ONKI DONKI

PFLAUMENKERN

TOTENKOPF UND ROSEN

PIAZZA SEMPIONE

RAVEL

LAGERFELDS SOCKEN

DIE KLEIDER MEINER MUTTER

REINHARD

SCHAUFENSTERPUPPEN

REFORMKLEID

SUSAN IN KENZO

WEISS

SONNTAGSKLEID

SCHIEF

MEIN PAPIERKLEID

SCHUHE AN BORD

NACHTHEMDEN

PANTOFFELN

SÖCKCHEN

ARZT IN JEANS

THESE BOOTS

UNTERWÄSCHE

TRACHTENMODE

SÄUME

UMKLEIDEKABINEN

VERSACE 34

MODERN TIMES

PEST

CODA

WAS WIR NIE VERGESSEN WERDEN

Bildnachweis

MÄNNER IN KAMELHAARMÄNTELN

WÜNSCHE

Sie hatte sich immer gewünscht, mit einem Musiker zusammenzuleben. Nach vielen schwierigen und gescheiterten Beziehungen kam ein Musiker.

Jetzt trägt sie T-Shirts mit einem Aufdruck von Jenny Holzer:

»PROTECT ME FROM WHAT I WANT«

ROT

ANFÄNGE

Früher, als ich ein Kind war, durften wir Mädchen in der Schule nur Röcke tragen und keine Hosen. Und an den Jugendherbergen im Sauerland, zu denen wir Ausflüge machten, hing noch 1952 ein Schild:

»Die Hose zieret nur den Mann,

drum Mädchen, zieh ein Röcklein an.«

Deshalb trug ich damals im Winter unter meinem rot-grün karierten Kleidchen eine derbe grüne Cordhose. Ich spielte Akkordeon, war damit als Jüngste im Jugendkreis etwas Besonderes, darum gibt es von dieser modischen Scheußlichkeit ein Foto — damals wurde nicht so viel fotografiert wie heutzutage, das rare Foto hält fest, wie ich aussah.

Betrachte ich solche alten Fotos mit gezackten Rändern heute, laufen ganze Erinnerungswellen in mir ab — die Schule, die Tanzstunde, die Reisen, spärlich dokumentiert, aber mit der Kleidung kommen die Orte dazu, die Städte, die Menschen, und das passiert bei den Hunderten von Handyfotos, wie wir sie heute unentwegt machen, nicht mehr. Wenn ich heute in meiner Fotokiste wühle, erinnere ich mich mehr an die Tanzstunde und die Kleider, die ich trug, als an die jungen Männer, mit denen ich tanzte und die ich zaghaft küsste — das allerdings steht in den Tagebüchern, mit grüner Tinte. Ich sehe mich in weit schwingenden Röcken und weiß, dass ich darunter drei, vier Petticoats übereinander trug, gestärkt und raschelnd, ich sehe mich mit fünfzehn in meinem ersten Kostüm, das ich ein Jahr lang trug, ehe ich merkte, dass die Taschen nur provisorisch zugenäht waren und man sie einfach auftrennen konnte. Von sechzehn bis neunzehn trug ich nur Schwarz, Schwarz, Schwarz, wir waren Existenzialisten, wir lasen Sartre und Camus: »Die Sonne schien, weil sie keine andere Wahl hatte, auf nichts Neues« — das war unser Credo, das war Beckett.

Mein Vater, schön, leichtsinnig, ein Frauenheld, der früh aus unserm Leben verschwand, tauchte sporadisch auf und schenkte mir dann immer Kleidungsstücke oder Schmuck, Dinge, für die ich viel zu jung war — einen riesigen bleichen Kamelhaarmantel, eine Perlenkette, Seidentücher, Glacéhandschuhe. Vielleicht waren das Geschenke für seine Freundinnen, die aber, als er die Gabe überreichen wollte, im Grunde schon wieder abserviert waren, also kriegte das Kind die Handtasche aus rotem Leder, die es nie benutzte, den Türkisring, die Seidenstrümpfe. Eine Umarmung, ein auch nur ein einziges Mal eingehaltenes Versprechen von ihm wären mir lieber gewesen.

Ich habe lange gebraucht, um bei Kleidern eine Art eigenen Stil zu finden, einfach, klar, keine Rüschen, keine Schleifen, keine weiten Röcke. Ich erinnere mich an den ersten und ich glaube auch einzigen Auftritt von Jil Sander in einer Talkshow, die ich moderierte, es muss Anfang der 80er Jahre gewesen sein. Sie war sehr schüchtern, sehr freundlich, und sie hatte einen goldenen Hosenanzug mitgebracht, den sie entworfen hatte. Ich sollte ihn in der Sendung tragen. Sie kleidete mich sorgfältig, Bluse, Gürtel, dann seufzte sie und sagte: »Für Sie geht das nicht. Ziehen Sie das wieder aus, das sind Sie nicht.« Und ich zog meine Jeans und den einfachen Blazer wieder an, und in der Sendung zeigten wir den goldenen ohne mich darin auf einem Bügel.

Jeder Mensch muss sich kleiden, aber nicht jeder muss sich darum kümmern, was Mode ist. Ich trage manche Sachen dreißig Jahre und mehr, es ist mir egal, ob sie modisch sind oder nicht, solange sie mir passen, stehen, Freude machen. Aber manchmal reißt es mich natürlich auch …

Und darum gibt es furchtbare modische Verirrungen in meinem Leben, ich glaube, die gibt es bei jeder Frau — irgendwann will man mal jemand anders sein, sich etwas trauen, und das geht meist schief. Einmal habe ich mir ein tomatenrotes Cape gekauft. Gibt es was Blöderes als ein Cape? Heutige junge Frauen probieren alles aus und erfinden sich immer neu, sie raten das auch anderen Mädchen und nennen sich »influencer«, wir damals fielen mit jeder Veränderung auf und wurden gemaßregelt: »So gehst du nicht aus dem Haus. Der Rock ist zu kurz. Ein Cape wärmt nicht. Diese Absätze sind zu hoch für dich. Ein junges Mädchen trägt keinen Schmuck.«

Jaja.

Ich habe heute einen relativ sicheren Griff bei Klamotten, aber ich gestehe: Manchmal kaufe ich etwas, das mir weder passt noch steht, einfach nur, weil es so schön ist. Meine Art von Kunstsammlung.

MACHEN KLEIDER LEUTE?

Gottfried Keller behauptet es ja in seiner berühmten Novelle von 1874, die wir in der Schule lesen mussten. Da kleidet sich trotz seiner Armut der junge Schneidergeselle Wenzel Strapinski so geschmackvoll und gut, dass man ihn für einen Grafen hält, und all die daraus entstehenden Verwirrungen enden so, dass er am Ende reich und glücklich wird — voilà, Kleider machen eben doch Leute.

Mark Twain fand das vernünftig und ergänzte lakonisch, wie er war: »Nackte Menschen haben wenig bis gar keinen Einfluss auf die Gesellschaft.«

Virginia Woolf ging noch weiter und sagte, dass nicht nur die Kleider in der Gesellschaft ein Bild von uns zeichnen, sondern dass sie uns auch, während wir sie tragen, verändern: »Kleidung hat viel wichtigere Aufgaben, als uns nur warm zu halten; sie verändert unseren Blick auf die Welt und den Blick der Welt auf uns«, schreibt sie in Orlando, ihrem 1928 erschienenen Roman. Wir wissen alle, dass wir anders gehen und die Welt anders sehen, wenn wir prächtig gekleidet sind — wir spüren die Blicke, die wir auf uns ziehen, und wir gehen in Samt und Seide nicht an die Currywurst-Bude.

Nie werde ich begreifen, warum wunderschöne Frauen, die in wunderschönen Filmen wunderschöne Kleider tragen, im Privatleben in geradezu absurd grausigen Klamotten rumlaufen. Nie sieht man Scheußlicheres als auf den roten Teppichen, Plunder, Pluster, Plüschgewitter, Schleifen, Schnörkel, die ganze Geschmacklosigkeit oder Armseligkeit von Frauen, die in ihren Filmen, in ihren Rollen perfekt angezogen werden und privat nicht mehr wissen: Wer bin ich eigentlich? Kein Stil, keine Sicherheit, ein Auftakeln oder, im Gegenteil, ein Verschwinden hinter Flatterklamotten und Sonnenbrillen. Sie, die Göttinnen der Leinwand, sind privat einfach gar nicht da, sind unsichere Mädchen, die niemand berät und denen niemand sagt: Nein, du bist eben nicht Königin Viktoria oder Mata Hari.

Oder ein Hummer?

Die Mode ist schnelllebig, viele Modemacher kommen da nicht mit, werden verrückt, überfordert, depressiv, nehmen sich — wie Alexander McQueen — das Leben. Er hatte für eine seiner letzten Kollektionen den Dichter Oscar Wilde als Inspiration benutzt, der gesagt hat: »Mode ist eine Form von Hässlichkeit, so unerträglich, dass wir sie alle sechs Monate ändern müssen.« Und Oscar Wilde selbst blieb lebenslang seinem Motto treu: »Wenn man sich schlecht benehmen möchte, sollte man dies in schmeichelhafter Kleidung tun.«

Unsere Weltliteratur ist voll von Beschreibungen der Kleidung — wir denken an eine ganze Generation junger Männer, die sich blau-gelb kleidete wie Goethes unseliger Werther, und, um bei den Männern zu bleiben, an Bret Easton Ellis’ verstörenden Roman American Psycho, wo schon die falschen Socken ein Leben ruinieren können. Wir erinnern uns an Emma Bovary und ihr blaues Kleid gegen Liebeskummer (half nicht!), an Madame Swanns nachtblaues seidenes Stadtkostüm in Prousts Suche nach der verlorenen Zeit, im Gegensatz zu Odettes ordinärer Jacke mit zu viel Schnickschnack, an die zweieinhalb Dutzend weiße Atlasschuhe, die Stendhal in der Kartause von Parma beschreibt, an Felix Krull, der sein ganzes Lügengebäude auf imposantes Äußeres stützt, Identität gleich Garderobe, und überhaupt, Thomas Mann: Gibt es etwas Eleganteres als den Knaben Tadzio am Strand von Venedig in seinem Matrosenanzug und daneben seine Mutter in einem Traum von Tüll und Hutgebirgen? Kongenial von Luchino Visconti im Film umgesetzt, unvergesslich, wir vergessen die Namen, die Geschichte, nie vergessen wir diese Kleider.

Mode sagt auch viel aus über die Zeit, in der wir leben — wenn die Säume fallen und die Röcke kurz werden, sagt man, fallen auch die Kurse. Und Walter Benjamin sagt: »Wer die Mode zu lesen versteht, kann lesen, was kommt.« Und das wissen wir ja auch: Der Teufel trägt Prada.

BRANDING

Franzi hat einen grauen Kaschmirpullover. Irgendwie ist ein Loch hineingekommen, auf dem Rücken. Motten? Motten. Franzi findet kein graues Stopfgarn, sie ist ungeduldig, dann nimmt sie eben Beige. Franzi ist nicht besonders genau in Modedingen, aber ein Loch im Pullover will sie nicht haben, gestopft werden muss es, aber jetzt extra in die Stadt rennen und graues Garn kaufen? Viel zu mühsam, ist doch hinten, geht doch auch mit … Beige. Geht nicht. Als es fertig ist, sieht sie es selbst: Sieht richtig scheiße aus. Aber letztlich, mein Gott, ist ja hinten, fällt ja nicht so auf.

Fällt richtig auf. Fällt jedem auf. Jeder sagt: »Du hast da Taubenscheiße … ach nee, doch nicht.« — »Das ist nur ein gestopftes Loch«, sagt Franzi. Der Nächste: »Da ist auf deinem Rücken ein — was ist das denn?« — »Ich hatte kein passendes Garn«, erklärt Franzi, leicht genervt. »Was hast du denn da auf dem Rücken, ist das …« — »Das ist ein Loch, mit falschem Garn gestopft«, aber Franzi ist es nun leid. Sie zieht den Pullover jetzt verkehrt rum an, das Gestopfte nach vorn. »Was ist das da?« fragt Ingrid. »Das«, sagt Franzi, denn sie hat dazugelernt, »ist das Branding von einem Japaner. Ganz neu. Takahashi Ishiguro. Der macht in Kaschmir und hat immer eine solche Stelle als Markenzeichen, weißt du, wie — äh — das Krokodil bei — äh …«

»Super«, sagt Ingrid. »Fällt richtig auf, möchte ich auch haben. Woher hast du …?«

»Ganz ganz schwer zu kriegen«, sagt Franzi, »dauert Monate und kostet ein Vermögen.«

BRIEF AN MICH ALS SECHZEHNJÄHRIGE

Ich habe Dein Tagebuch gefunden, von 1959, da warst Du sechzehn Jahre alt und hast mit grüner Tinte Gottfried Benn zitiert:

»Ach, eine Fanfare,

doch nicht an Fleisches Mund,

dass ich erfahre,

wo aller Töne Grund.«

Weißt Du es heute, wo aller Töne Grund? Es sind mehr als sechzig Jahre vergangen seitdem, und ich sehe auf Dich zurück mit Wehmut: Wie hast Du Dich gequält, gesucht, gefragt! Wie schwer hast Du die Liebe, hast Du alles genommen! Du warst kein lustiges Mädchen. Du warst gerade ein Jahr zuvor aus dem Elternhaus weggelaufen, bei Pflegeeltern schließlich mehr gestrandet als gelandet, und über Deine Pubertät und Dein Erwachsenwerden kann ich heute gar nicht lachen. Ich sehe so viel Kummer. Du hast zwanzig, dreißig filterlose Zigaretten am Tag geraucht, jahrelang, »Simon Arzt«, »Mercedes« oder »Players Navy Cut«, dann nur noch »Nil«, immer die starken Blonden ohne Filter. Du hast sehr hohe Absätze getragen, weil Dein Freund zwei Meter groß war und sich beim Küssen nicht so bücken sollte. Heute hast Du von alldem eine kaputte Lunge und kaputte Füße, aber das ahnt man mit sechzehn nicht, man begreift nicht mal, dass man älter wird. Du warst sehr unglücklich und wusstest nicht, dass Deine tolle Zeit erst mit vierzig kommen sollte, dann aber richtig und sehr lange, was für ein Glück!

Dein Freund damals war viel älter als Du, er hatte eine Freundin fürs Bett und nannte Dich »meine kleine Prinzessin«, denn für solche Sachen warst Du, war man damals mit sechzehn noch zu jung, aber es hat Dich gequält. Er war Musiker, und er hat es fast geschafft, Dir Brahms für immer zu verleiden. Heute liebst Du Brahms. Was Du 1959 nicht wusstest: Du würdest Deinen Musiker 1975 wiedertreffen, da warst Du dann zweiunddreißig und er vierundvierzig, und da wollte er Dich dann auch fürs Bett, aber da wolltest Du nicht mehr. Schon aus Rache für Brahms.

Mit sechzehn hattest Du von alldem keine Ahnung und hast Dich so sehr gequält, dass sein alter Vater Dich manchmal trösten musste — mit heißem Kakao! Tröste mal heute eine Sechzehnjährige mit heißem Kakao …

Du fandest Dich damals entsetzlich hässlich, und mit Rührung sehe ich heute Bilder von Dir an — so dünn, so ernst, fast immer mit Buch und Zigarette. Und immer in Schwarz.

Du warst nicht hässlich, Du warst unfertig, und Du hattest nur eine Freundin, mit der Du über alles reden konntest, und die war so viel schöner und klüger als Du, die hat Dir sogar zweimal einen Freund weggeschnappt. Später im Leben wurde sie sehr unglücklich und Du sehr glücklich, ach, wenn man das alles schon wüsste, mit sechzehn! Ihr habt immer die Klamotten getauscht. An ihr sah alles toll aus, an dir hing irgendwie alles dumm herunter.

Gedichte haben Dich getröstet, Du mageres kleines, fernes Mädchen, Deine eng beschriebenen Tagebücher quellen über von Gedichten, Rilke, Trakl, Mascha Kaléko, Else Lasker-Schüler, und immer wieder Benn:

»Es gibt Melodien und Lieder,

die bestimmte Rhythmen betreun,

die schlagen Dein Inneres nieder

und du bleibst am Boden bis neun.«

Ich lese fassungslos, wie schwer und kummervoll Du damals warst, gegen Deine gelassene Heiterkeit heute. Wie viel schöner, das schreibe ich Dir, Du kleine verzagte Sechzehnjährige, ist doch das Altwerden als das Jungsein! Wenn man das als junger Mensch schon wüsste, wäre manches leichter, aber damals habe ich Dich noch nicht so richtig gekannt. Ich erkenne Dich erst heute aus der Ferne, als meine dunkle Seite, die diese Jahre nur auf Messers Schneide überlebt hat. Hinten in Deinem Mädchentagebuch ist, mit völlig anderer Schrift, ein Eintrag von 1980, also einundzwanzig Jahre später, da warst Du siebenunddreißig und schreibst:

»Gerade ist mir dieses Buch durch Zufall in die Hände geraten und ich habe ein bisschen darin gelesen. Ich bin erschrocken, wie unglücklich und zerrissen ich war, wie hungrig nach Liebe. Heute schreibe ich längst ein anderes Tagebuch, lebe längst ein anderes Leben, aber ich bin immer noch zerrissen und denke an Goethes Werther, der gesagt hat: ›… ach, so gewiss ist’s, dass des Menschen Herz allein sein Glück macht‹ — egal, wie die Umstände sind, unter denen wir leben. Es liegt alles in uns. Ich bereue nichts, was damals war, es hat mich so gemacht, wie ich jetzt bin.«

Es war nicht umsonst, durchzuhalten. Du warst damals auf Deiner Abiturfahrt in Paris und hast in der Kirche Saint-Sulpice zum ersten Mal das Bild von Delacroix gesehen, Jakobs Kampf mit dem Engel. Du hast es nicht begriffen, hast gedacht: Ja, klar, man muss immer kämpfen. Und hast gekämpft.

Du musstest alt werden, um zu begreifen, bei einem neuen Besuch in Paris, erschüttert vor demselben Bild stehend, dass nur Jakob kämpft, verbissen. Der Engel steht ganz sanft da, hält ihn einfach fest und scheint zu flüstern: »Loslassen!«

Siehst Du, so hängt alles zusammen, das Kämpfen, wenn man jung, und das Loslassen, wenn man alt ist.

Heute kann ich Dich lieben, Du störrische Sechzehnjährige in Deinen schwarzen Rollkragenpullovern, die Sartre beeindrucken sollten. Aber Sartre war ja nie da.

CARLO

Mein Freund Carlo, der viel zu früh gestorben ist und mir jeden Tag fehlt, marschierte in den kleinen, freakigen Friseursalon von Freund Klaus, zeigte ihm ein Photo von George Clooney und sagte: »So will ich aussehen, wenn ich hier rausgehe.«

Hat nie so ganz geklappt.

Einmal fuhr ich mit Carlo zu einer Preisverleihung, einem rauschenden aufgeblasenen Medienfest, er war Schallplattenproduzent und musste einen Preis vergeben und durfte, was ich ihm noch nicht verraten hatte, auch einen entgegennehmen. Wir trafen uns, und er sah mal wieder überhaupt nicht aus wie George Clooney, nicht nur, was die Frisur betraf, da hatte Klaus echt versagt. Aber der Rest war auch grauenhaft.

»So gehst du nicht«, sagte ich und fuhr zu Herrenausstatter Weingarten, »du kaufst dir jetzt einen dunklen Anzug, und zwar zackig, ich warte so lange hier im Halteverbot, lass dich beraten, lass alle Etiketten abschneiden, beeil dich.«

Er kam nach fünfzehn Minuten, große Tüte, »Anzug drin«, verkündete er, »brav«, lobte ich, und wir brausten los, es war höchste Eisenbahn, wir waren spät dran.

Vor Ort ging er ins Herrenklo, um sich umzuziehen. Heraus kam ein Mann, der wirklich Aufsehen erregte, aber nicht so wie, sagen wir, George Clooney. Es kam ein Mann mit einem beschissenen Haarschnitt in einem Anzug an der Schmerzgrenze.

»Hast du sie noch alle?« fragte ich und sagte: »Ich sitze so nicht neben dir.« Er sah an sich herunter. »Sitzt doch super«, sagte er, »was hast du denn nun schon wieder?«

Ich kannte Carlo zu dem Zeitpunkt bereits zwölf Jahre. Er war der Freund, mit dem ich am meisten lachen und am hitzigsten diskutieren konnte, er war der Freund, auf den immer Verlass war, auch wenn er manchmal blöde Sachen sagte wie: »Schöner Pullover«, wenn ich irgendwas besonders Schäbiges, Uraltes anhatte. Komplimente waren eben nicht sein Ding.

Und jetzt hier, vor der Herrentoilette, zehn Minuten vor dem großen Fest, jetzt zum ersten Mal wurde mir klar, was ich manchmal geahnt, aber nie zu Ende gedacht hatte. »Bist du farbenblind?« fragte ich ihn, und er gab es sofort zu. Er redete nie darüber, um seinen Führerschein nicht los zu werden. Er wusste, wenn es an der Ampel oben leuchtete, hieß das stehen, leuchtete es unten, konnte er fahren, aber den Unterschied zwischen Rot und Grün kannte er nicht. Er kannte überhaupt keine Farben. Er konnte nur hell und dunkel wahrnehmen, er sah Kontraste, aber Gelb, Blau oder Rot sah er nicht. Und in diesem Moment gab er es zu und wir sprachen zum ersten Mal darüber.

Wäre ich doch bloß mit in den Laden gegangen und hätte das verdammte Auto in Gottes Namen im Halteverbot stehen lassen.

Aber diesen Verkäufer, den würde ich mir vorknöpfen. Wie hatte er ihm einen knalllila Anzug andrehen können?

Wir haben den Abend überstanden und es gab viel Gesprächsstoff. Carlo nahm es gelassen, beschützt dadurch, dass er ja gar nicht wusste, wie unbeschreiblich grauenhaft ein lila Anzug aussieht. Da kam es auf die Nicht-George-Clooney-Frisur auch schon nicht mehr an.

DAS VENEZIANISCHE KLEID

In Venedig, der Stadt von Samt und Seide, habe ich ein Kleid gekauft, das ich nie trage. Es hing im Schaufenster eines kleinen Ladens nahe der Oper La Fenice und es war Liebe auf den ersten Blick. Es ist ein Kunstwerk der Stoff- und Schneiderkunst: aus grauem Seidensamt das hüftlange Oberteil, lange weite Ärmel aus Samt und hellerer grauer Seide, ein weit schwingender Seidenrock in mehreren Schichten. Es hing da wie ein schönes, elegantes Bild, ein Gruß aus einem fernen Jahrhundert, als wir noch nicht alle gleich aussahen, als die Stoffe noch edel waren und die Schneiderkunst auf ihrem Höhepunkt.

Ich betrat den Laden und zeigte auf das Kleid.

»Es ist Größe 34«, sagte die Verkäuferin und fragte höflich: »Denken Sie, dass es Ihnen passt?« — »Nein«, sagte ich, »nie im Leben, ich habe irgendwas zwischen Größe 40 und 42, und in Italien ist alles eh noch immer ein paar Nummern kleiner und zierlicher, aber ich würde es mir trotzdem gern näher ansehen.«

Nicht einen Augenblick seufzte und klagte und zögerte sie, sondern sie begann das Kleid vorsichtig aus dem Schaufenster zu bugsieren. Im Laden standen weiße Lilien in einer silbernen Vase, es lief dezent leise venezianische Musik, ach, Venedig, Stadt nicht nur von Samt und Seide, Stadt der Musik. Das erste Opernhaus stand hier, und hier waren sie alle, Vivaldi, Mozart, Verdi, Wagner, Mendelssohn, in Venedig gehe ich immer in anderen Schuhen, mit anderen Gedanken als irgendwo sonst auf der Welt, diese Stadt aus Licht, Luft, Wasser, dieses unfassbare Wunder, und nun dieses Kleid …

Ich nahm es in die Hand. Es war federleicht und so edel, dass man eine Königin, eine Prinzessin sofort damit hätte einkleiden mögen, und es kostete ein Vermögen, natürlich.

Ich zögere oft beim Einkaufen, finde so vieles nicht nötig, zu teuer, übertrieben. Hier habe ich keine Sekunde gezögert. Ich habe das Kleid einpacken lassen in viele Schichten Seidenpapier, es wurde in eine mit Noten bedruckte weiße Tüte gelegt, die rote Samtbänder als Griffe hatte, alles stimmte. Ich zahlte per Karte, und vorsichtig fragte die sehr hübsche, schmale kleine Verkäuferin: »Aber was werden Sie nun damit machen?«

Ich hätte sagen können: Ich schenke es meiner Freundin, die ist schmaler und kleiner als ich, der wird es passen, aber das wäre eine Lüge gewesen, denn meine Freundin trägt nur Jeans, wattierte Jacken, Kapuzenpullover und T-Shirts mit irrsinnigen Aufdrucken wie »Alles Wahnsinn« oder »Rette jeden Tag ein Tier«. Trotzdem ist sie meine Freundin, denn so wichtig ist Kleidung ja nun auch wieder nicht.

Ich sagte also die Wahrheit. »Ich hänge es in meinem Schlafzimmer an einen schönen alten Paravent«, sagte ich. »Es ist wie ein Bild, ein Kunstwerk, ich will es einfach nur ansehen.«

Und so ist es. Das Kleid hängt seit Jahren am Paravent aus dem 19. Jahrhundert.

Vielleicht schrumpfe ich als alte Oma ja ein wenig zusammen und passe dann irgendwann doch noch hinein, vielleicht wird es mein Totenkleid, es spielt gar keine Rolle, ob ich es jemals tragen werde. Es ist einfach nur schön. Und wenn man Schönheit schon mal kaufen kann, sollte man das auch tun, sie ist selten genug.

DER PERFEKTE MANN

Er saß im Café am Tisch und las. Schon das allein: ein Mann, der las! Er las nicht auf seinem Handy, er las nicht die Sportzeitung, er las ein Buch. Er war versunken in eine Geschichte, er hatte keine Ahnung, wie erotisch lesende Männer auf gewisse Frauen wirken.

Sie saß zwei, drei Tische weiter weg, setzte vorsichtig ihre Brille auf und betrachtete ihn. Er war gut angezogen, der graue Pullover sah nach Kaschmir aus. Dunkle Hose. Die Schuhe geputzt, gute Lederschuhe, seit Monaten, Jahren, gefühlten Jahrtausenden endlich mal wieder ein Mann in Lederschuhen, keine Sneakers! Er trank einen weißen Wein, aß dazu ein Schweineohr und las. Weißer Wein und Schweineohr! Was für eine hochinteressante Mischung! Wenigstens kein Kaffee. Männer, die immerzu Kaffee trinken, sind meistens Quatschtanten, Plaudertaschen, von Mutti auf Käffchen programmiert; ein Nespresso mit Clooney, ja, das geht, aber doch nicht ein Mann im Café mit einem Kännchen Bohnenkaffee. Wie bei Oma. Der hier trank kühlen Wein, aß ein leckeres Schweineöhrchen aus Blätterteig, wischte sich die Krümel mit einer Serviette vom Mund, blätterte um, las seinen Roman, versunken.

Schon war sie verliebt. Sie verliebte sich gern, schnell und auch nur stundenweise. Sie wollte wissen, wie er roch, nach was er duftete, sie wollte wissen, was er las, bitte jetzt nicht