Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

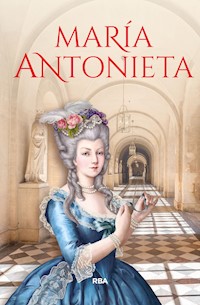

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

María Antonieta de Austria, reina de Francia y consorte de Luis XVI, ha pasado a la historia como una monarca derrochadora, manipuladora, superficial e insensible a los sufrimientos de su pueblo. De hecho, en la construcción de su figura siempre suele recurrirse a la anécdota en la que, ante la falta generalizada de pan en París, la reina respondió "que coman pasteles", un desplante que habría servido por sí solo para justificar cualquier revuelta social en una época convulsa, construida sobre la desigualdad. Sin embargo, ¿cuánto hay de cierto en este cruel retrato de la última reina de Francia? ¿Fue María Antonieta la víctima de una campaña de desprestigio a cargo de los panfletistas de la Revolución?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 191

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© del texto: Anna García Núñez, 2020.

© de las fotografías: Waddesdon Collection: 153; Wikimedia Commons: 155, 156; Columbia Pictures / Allstar Picture Library Ltd. / Alamy Stock Photo: 157.

Diseño cubierta: Luz de la Mora.

Diseño interior: Tactilestudio.

© RBA Coleccionables, S.A.U., 2022.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2022.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

rbalibros.com

Primera edición: octubre de 2022.

REF.: OBDO098

ISBN: 978-84-1132-144-0

REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL • EL TALLER DEL LLIBRE, S. L.

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito

del editor cualquier forma de reproducción, distribución,

comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida

a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro

(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)

si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra

(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Todos los derechos reservados.

NI LASCIVA NI CAPRICHOSA. UNA MUJER LIBRE

A

María Antonieta, la reina guillotinada al igual que su marido Luis XVI en plena Revolución francesa, ha sido objeto de múltiples tergiversaciones obscenas. En su tiempo y a lo largo de la historia ha sido retratada como despilfarradora, frívola, devoradora de hombres, manipuladora y aficionada a la intriga política. Se la ha comparado con otras mujeres denostadas por el imaginario misógino, grandes personajes femeninos como Mesalina, Agripina o Catalina de Médici, cuyos nombres se asocian injustamente con el vicio y la maldad. Este relato deshumanizado comenzó a ser elaborado por la prensa de la época. Numerosos panfletos de la Francia prerrevolucionaria la describían como la «loba austríaca», «amante insaciable», caprichosa, depravada y «lesbiana voraz». La otra leyenda popular que atentó contra su figura fue aquella famosa frase que, presuntamente, dejó caer a modo de broma cuando la informaron de que el pueblo de París no tenía pan: «Que coman pasteles». No hay ninguna prueba de que pronunciara estas palabras. En cambio, sí la hay de que cuando la llamada guerra de las harinas causó hambruna entre la población, María Antonieta fue muy sensible a la situación. Así lo atestiguan las cartas que se conservan. Panfletos, libros, canciones, rimas populares y grabados. No se escatimaron medios para atacar a María Antonieta. Sobre ella recayeron todas las perversiones imaginables, todos los males de la monarquía, y esta es la visión que ha pervivido en el imaginario popular y cultural de todos los tiempos, que los libros de historia, la publicidad, las novelas y el cine, la mayoría desde una perspectiva androcéntrica, han ayudado a fomentar. Sin duda, la última reina de Francia fue parte de una época convulsa, sembrada de profundas desigualdades sociales: mientras los artesanos y los campesinos se hundían en la pobreza más extrema, la aristocracia acumulaba privilegios y riqueza. Pero ¿fue María Antonieta la responsable de los problemas económicos de Francia? ¿O bien fue una víctima inocente, objeto de acusaciones maliciosas? Hay que remontarse a los hechos para poder comprender a este personaje complejo y fascinante.

María Antonieta tenía catorce años cuando fue entregada como esposa al delfín de Francia, el futuro Luis XVI, en virtud de un pacto de Estado. Su madre, la poderosa emperatriz María Teresa de Austria, la había educado para ser reina consorte, lo cual significa que la joven recibió una formación centrada, principalmente, en hacer de ella una mujer discreta y sumisa. Nadie la preparó para enfrentar los desafíos que la aguardaban en la corte de Versalles, la más fastuosa y espléndida de Europa, pero también la más corrupta e intrigante. De este modo, al llegar a París en el año 1770, María Antonieta cayó en manos de las distintas facciones cortesanas y se vio prisionera de la asfixiante etiqueta de palacio, en la que no había un solo resquicio para la intimidad.

Mucho peor fue el comienzo de su matrimonio. Su esposo era un joven frío y distante. Por inexperiencia, o quizá debido a la fimosis que supuestamente padecía, el matrimonio no se consumó la noche de bodas. Durante los siguientes siete años, nada sucedió en el lecho nupcial, lo cual generó un grave problema desde el punto de vista político: la falta de descendencia. Humillada por las miradas inquisitivas de la corte y agobiada por los insistentes reclamos de su madre, que la instaban a solucionar el problema de una vez por todas y engendrar un heredero, María Antonieta se recluyó en sí misma. Nadie de su entorno supo ver que, tras esa imagen de joven desenfadada y cautivadora, había una mujer sometida a una insoportable presión. En este contexto, y ya coronada reina, se desató en ella una enorme ansia de libertad. Su vacío vital y su fracaso conyugal, así como los constantes reproches de su madre, los compensaba con un frenesí de diversión. Se aficionó entonces a vestirse y maquillarse de manera ostentosa y se rodeó de un grupo de amigos que ella misma eligió libremente, sin importarle las normas de la jerarquía versallesca, que hasta imponían con quién debía relacionarse la reina y con quién no. Este último es un aspecto interesante de su personalidad: María Antonieta siguió un estilo de vida en oposición a la obediencia al complejo ceremonial cortesano y a las pautas de conducta conyugal que la monarquía francesa esperaba de ella. La corte nunca se lo perdonaría.

Rodeada de su círculo íntimo, María Antonieta conseguía desahogarse y hallar algo de satisfacción personal. En las soirées, destacaba la presencia masculina, jóvenes aristócratas que se dedicaban a alegrar las veladas, a divertir a la reina, a hacerle olvidar su decepción vital. En realidad, nada de esto era ajeno a Versalles. Los caprichos, las trivialidades, el lujo y el desenfreno formaban parte de la vida palaciega desde que Luis XIV, el llamado Rey Sol, se instalara en el antiguo coto de caza de su padre para crear el palacio más fastuoso de Europa. Su afición por la moda, otro de los aspectos que más se ha destacado de ella, tanto para bien como para mal, también debería leerse en el contexto de la época y del rol que se le asignó. Como soberana tenía la obligación de ser la mejor vestida y de promocionar la moda francesa ante el mundo. Y María Antonieta ejerció a la perfección ese papel, demostrando un gusto propio y una originalidad desconocida entre las reinas que le precedieron. En su época, lideró una verdadera revolución estética junto a su costurera personal, Rose Bertin, una plebeya con la que trabó una relación privada, algo que, como puede suponerse, también generó un escándalo en Versalles.

María Antonieta no eludió sus responsabilidades regias y cumplió con creces con su obligación de dar un heredero al trono; de hecho, tuvo cuatro hijos, dos de ellos varones. Como buena Habsburgo, era orgullosa y tenía un alto concepto de la dignidad personal. Pero ante la asfixia que le producía la rígida corte de Versalles, buscó su propio espacio de libertad: el PequeñoTrianón, donde fijó su residencia. Allí se sentía segura, en contacto con la naturaleza y llevando una vida más sencilla, siguiendo la filosofía impulsada por Rousseau. Este idílico refugio campestre suyo, que en realidad era una tabla de salvación, una vía de escape del opresivo ambiente de Versalles, a la larga terminó por aislarla todavía más de cuanto ocurría al otro lado de los muros de palacio y provocó que se la acusara de tomarse a la ligera su papel como reina. Pero «aislada» no significa «ignorante», ya que la soberana no desconocía las sucesivas crisis económicas del reino y fueron muchas las veces que impulsó obras de caridad en las que intentaba involucrar a sus hijos.

Pero en 1789, a partir de la toma de la Bastilla y con el estallido de la Revolución francesa, su vida se precipitó en el desastre y María Antonieta se convirtió en el primer blanco del asalto revolucionario contra la monarquía, sin importar que el desprestigio de la institución viniera ya de muy lejos. Encerrada en Versalles, la realeza francesa había dado repetidas muestras de desdén por lo que sucedía en el resto del país, y el cisma entre la nación y la corte databa de tiempos de LuisXIV. Pero fue «la austríaca», por ser mujer y extranjera, la que pasó a simbolizar los privilegios y el lujo del Antiguo Régimen, y a ser considerada la responsable directa del desastre, hasta el punto de que en los pasquines que circulaban de mano en mano por las calles de París se la calificaba de «madame Déficit».

La campaña de desprestigio lanzada contra ella fue implacable. Los panfletistas de la Revolución recurrieron a los epítetos más denigrantes y pornográficos para designarla. Se la llegó a acusar incluso de incesto con su propio hijo, el delfín. No cabe duda de que ni María Antonieta ni Luis XVI comprendieron nunca la dimensión de lo que estaba ocurriendo. Los pocos gestos de conciliación que trató de hacer el rey se redujeron a maniobras tácticas para ganar tiempo; en modo alguno buscaba un cambio ni adaptarse a los nuevos tiempos como hicieron otros reyes europeos. María Antonieta, desesperada por salvar a sus hijos, consideró que la única solución era marcharse del país, en la conocida huida de Varennes, que acabó con una humillante captura y el regreso a la capital de los reyes, convertidos en prisioneros. Conmueven la dignidad y el valor que demostró María Antonieta en el tramo final y más terrible de su vida, cuando se le aplicó un duro y solitario cautiverio y se vio sometida a un implacable juicio. Fue entonces cuando la llamada «monstruo hembra», en un acto de amor propio, replicó apelando emotivamente a la compasión de todas las madres de Francia. No hubo clemencia para ella. Desde su celda, plenamente consciente de su inminente final, escribió una carta a su cuñada, la princesa Isabel: «Estoy serena, como lo está quien lleva la conciencia tranquila».

«La muerte de María Antonieta ha deshonrado a la Revolución», afirmaron los hermanos Goncourt. No era una opinión exagerada. No existía ninguna revolución política en la historia de Europa que hubiera terminado con la ejecución de una reina consorte, madre de dos niños. Pero su leyenda ha sobrevivido y ahora, bajo un nuevo foco más complejo y poliédrico, la última reina de Francia emerge como una mujer en búsqueda de la felicidad, que no siguió el camino que tenía marcado y a la que se constriñó en todas sus aspiraciones, víctima de la corte, de su tiempo y de su sexo.

1

UNA INTRUSA EN VERSALLES

Había sido educada para dominar sus emociones y ahora, más que nunca, no podía llorar, no podía mostrar vulnerabilidad.

Tras un extenuante viaje a través de Europa central, la imagen de los bosques y senderos que rodeaban Versalles aceleró el corazón de la hasta hacía poco archiduquesa austríaca María Antonieta, de catorce años. Era el 16 de mayo de 1770. Hasta los caballos que arrastraban su lujosa carroza, regalo del rey Luis XV, abuelo de su prometido, parecían apresurar el paso ante la inminente llegada a la corte más lujosa y distinguida de Europa. La luz tenue y primaveral hacía resplandecer las hebras de oro que, junto con maderas nobles y terciopelo, vestían el interior del suntuoso carruaje acristalado en el que viajaba. Hacía años que su madre, la gran emperatriz de Austria, María Teresa, había abierto, con paciencia y visión política, canales diplomáticos esperando este momento. Casando a su hija más pequeña con Luis Augusto, de dieciséis años, el futuro rey de Francia, la estratega austríaca hacía las paces con su tradicional enemigo y, de paso, se aseguraba la paz de su Imperio. Finalmente, ese día tan anhelado había llegado. Y allí estaba ella, cumpliendo el plan de su madre.

El corazón de la todavía niña palpitaba agitado al lado de un taciturno Luis Augusto, al que ella había visto por primera vez tan solo dos días antes en el bosque de Compiègne. Tal vez, pensó María Antonieta, el muchacho necesitaba tiempo para habituarse a su compañía. Quizá después de la boda, prevista para ese mismo día, se daría cuenta de que ella era una princesa educada, elegante y de buen porte, las cualidades más apreciadas en esa época. Luis XV, el abuelo de su prometido, en cambio, sí se mostraba alegre y expansivo con ella. Ante el silencio inexplicable de su futuro esposo y rodeada de su nuevo séquito francés, la alegría de aquel sexagenario lo convertía en la figura familiar que tanto había echado de menos desde que se había alejado de Viena.

A medida que se acercaba al palacio de las mil ventanas, María Antonieta intentaba mantener a raya la curiosidad y la excitación. Ante sus ojos se iba desplegando el magnífico entorno de la residencia que Luis XIV, el Rey Sol, había hecho construir un siglo antes para escapar del bullicio parisiense. Hasta ese antiguo pabellón de caza había trasladado la corte y ahora era ella, una princesa con sangre austríaca, la que se aventuraba por esos jardines de infinitas dimensiones, avenidas forestales, bosques, parterres con formas geométricas y espectáculos de agua tan alabados entre la monarquía y nobleza europeas.

Finalmente, sobre las nueve y media de la mañana, tras pasar la verja de honor, la carroza real se detuvo frente al palacio de Versalles. Los ventanales de la monumental fachada embellecida con columnas, balcones y esculturas estaban punteados de ojos curiosos mientras la nobleza se agolpaba en la gran explanada. María Antonieta se apeó del carruaje ayudada de Luis Augusto, que respondió a la tímida sonrisa de agradecimiento de su futura esposa situándose a un lado. El corazón de la joven estaba a punto de estallar. Tras coger aire y tirar levemente de la falda de su vestido para deshacerse de posibles arrugas, la princesa avanzó en silencio por el pasillo que habían formado damas y caballeros. Mientras saludaba a derecha e izquierda, percibió algunas miradas recelosas entre tan refinado público. ¿Tal vez desaprovaban el águila de dos cabezas de la familia de los Habsburgo que, junto a la flor de lis de los Borbón, emblema de la corona francesa, adornaba el exterior del coche de viaje? ¿Sería ese el principal motivo del comportamiento esquivo de Luis Augusto? ¿El hecho de que era una extranjera, una austríaca? Por suerte, el rumor de las fuentes de agua fresca que brotaban a su alrededor consiguieron distraerla momentáneamente de esos pensamientos.

El auténtico calor en el recibimiento lo recibió de los niños que, a su paso, le ofrecieron ramos de flores, que ella se apresuró a coger con cariño. Durante unos segundos, sintió el amargo pellizco de la añoranza por una infancia que tan pronto le había sido arrebatada. Pero había sido educada para dominar sus emociones y ahora, más que nunca, no podía llorar, no podía mostrar vulnerabilidad. Por razones políticas, María Antonieta había dado inicio a su destino de mujer cuando había posado sus zapatos de satén en la carroza de Luis XV, pero a medida que avanzaba hacia el acceso principal de la imponente edificación versallesca, a más de mil kilómetros de su madre y de su hogar, se sentía más desprotegida, más sola y menos libre que nunca. Quedaba abandonada en brazos de una nueva corte que hasta entonces había luchado en el campo contrario de Austria.

Mientras giraba levemente la cabeza en todas direcciones para admirar tanta belleza, la condesa de Noailles, su preceptora mayor, le recordó con frialdad que debía prepararse para la ceremonia del enlace, y con rapidez la condujeron a las dependencias que habían pertenecido a la anterior delfina, María Josefa de Sajonia. Allí, rodeada de cortesanos expectantes, se le hizo entrega de magníficos diamantes, perlas y rubíes, que habían pertenecido a su antecesora. Sus ojos se extasiaron ante el magnífico collar de perlas que le ofrecieron, de las cuales la más pequeña era «del tamaño de una avellana», legado de Ana de Austria, reina consorte de Francia por su matrimonio con Luis XIII. ¿Qué opinaría su disciplinada madre ante tanta ostentación?

El rey la obsequió con otros magníficos presentes, como un enorme cofre de terciopelo carmesí en cuyos cajones interiores, forrados de seda azul, había un abanico con incrustaciones de diamantes, que desplegó con cuidado, y un imponente juego de diamantes y pulseras con las iniciales MA grabadas en los cierres, a su vez ornamentados con diamantes. Ella los resiguió con un dedo como solía hacer, no hacía tanto, con los ojos de su muñeca preferida.

Ese espléndido tesoro, el ajuar que le correspondía como delfina, había sido servido en una bandeja de oro. María Antonieta, abrumada, buscó la complicidad de la impertérrita condesa de Noailles. Pero no recibió ni una sonrisa, ni una sola muestra de afecto, solo el apremio de que debía estar lista cuanto antes. No pensaría hacer esperar al rey y al defín, ¿no? Tenía que cambiarse. La boda y su futuro la esperaban.

A

Nacida el 2 de noviembre, el sombrío Día de los difuntos, de 1755, María Antonieta era la decimoquinta descendiente de la emperatriz María Teresa, reina de Hungría por sucesión y emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico como consorte de Francisco Esteban de Lorena, la única mujer que detentó el poder de los habsburgueses.

Habituada a los partos, la enérgica madre de la pequeña María Antonieta, de treinta y ocho años, pronto se encontró en forma para seguir con sus funciones. Ya no era la incansable estratega de hacía unos años, pero aún conservaba gran parte de aquella vitalidad tan admirada en las cortes de Europa. Como mujer de Estado, nunca olvidaba sus responsabilidades hacia quienes consideraba sus hijos principales: sus súbditos.

El bautizo de María Antonia Josefa Juana se celebró al día siguiente del nacimiento, al que siguieron dos fiestas en su honor. La tradición de anteponer «María» a todas las princesas de la familia expresaba la veneración de los Habsburgo por la virgen María, aunque para los cortesanos la niña sería, sencillamente, Antonia. En aquel momento, el país vivía en calma después de la convulsa guerra de sucesión austríaca, iniciada en 1740 tras la prematura muerte de Carlos VI, abuelo de María Antonieta, y que culminaría en 1748 con la confirmación de María Teresa como archiduquesa de Austria. La mayor de dos hijas y nacida en 1717, María Teresa era muy culta y políglota, pero su formación política había sido escasa. A sus veintitrés años se había convertido en la primera mujer en gobernar sobre los dominios de los Habsburgo, y quince años después, cuando nació María Antonieta, era sumamente admirada por sus homólogos masculinos.

La primera infancia de María Antonieta, desde 1756 hasta 1763, estuvo marcada por la guerra de los Siete Años, iniciada cuando las potencias europeas se embarcaron en una guerra tanto en el viejo continente como en sus principales colonias. La contienda finalizó siete años después cuando Gran Bretaña, la principal beneficiada, Francia y España firmaron el tratado de paz en París. En la batalla, Austria rivalizó con Prusia por la región de Silesia, en la Europa nororiental, y, aunque no consiguió el territorio, su poderío era incuestionable. La derrota hizo que la emperatriz decidiera reorganizar a conciencia el ejército y la administración. Aquellos fueron años agitados para María Teresa. Los asuntos del Gobierno la mantenían ocupada buena parte del día y difícilmente podía atender la educación de sus hijos más pequeños.

A medida que iba creciendo, María Antonieta iba desarrollando hacia su imponente madre emociones ambivalentes. Una mezcla confusa de admiración, amor y respeto, pero también de temor. Su madre era una mujer poderosa, sumamente inteligente, que había conseguido gobernar con astucia, tesón y éxito. María Teresa era, de hecho, una mujer obsesionada por el bienestar de sus súbditos, especialmente de los más jóvenes. La viruela se había llevado a tres de sus vástagos y el dolor que esta pérdida le había causado lo trasladó a sus acciones como soberana, a fin de salvar a otros de la tragedia. Por esto mismo, entre las múltiples medidas emprendidas bajo su mandato, destacó una profunda reforma del sistema sanitario austríaco, con la que logró disminuir la mortalidad infantil. Asimismo, decretó la educación obligatoria para todos los niños de edades comprendidas entre los seis y los doce años, algo revolucionario para la época. Estas políticas daban cuenta de una gobernante sensible, avanzada y profundamente conectada con las necesidades de su tiempo, aunque no siempre fuera capaz de transmitir afecto y calidez a sus hijos.

Cada vez que la miraba, María Antonieta sentía que jamás estaría a su altura. Pero pese a estos sentimientos encontrados y toda la pompa cortesana, a veces disfrutaba de veladas íntimas, muy parecidas a las de una familia burguesa, fomentadas por sus progenitores, en especial por su padre, un hombre de carácter alegre, comprensivo y amante de sus hijos. El día de San Nicolás de 1760, cuando María Antonieta contaba con cuatro años, su hermana María Cristina, de dieciocho, realizó un hermoso boceto inmortalizando el momento en el que los más pequeños eran colmados de regalos. La pequeña archiduquesa sonreía con su preciada muñeca entre las manos junto a su ilusionado hermano Max. Su madre, de pie y con un sencillo vestido de color azul, posaba con el rostro relajado y, junto a ella, su padre, en bata, pantuflas amarillas y el pelo recogido con una especie de turbante, se calentaba junto a la chimenea.

La familia imperial dividía su tiempo entre la residencia de Hofburg y los castillos de Laxenburg y Schönbrunn, donde Francisco Esteban había creado un precioso jardín botánico. Pero era Laxenburg, al sur de Viena, el castillo preferido de María Antonieta. En este hermoso paraje, rodeado de frondosos bosques donde abundaba la caza, su madre parecía otra mujer, más alegre, menos tensa. Allí no existía la etiqueta, ni las obligaciones. Solo la placidez campestre. La música y el teatro formaban parte también de la infancia de María Antonieta. La corte austríaca estaba abierta a músicos profesionales que viajaban por Europa para darse a conocer y, de paso, conseguir mecenazgos. El siglo de la Ilustración era propicio para la luz del conocimiento, y la diversidad de lenguas habladas en la monarquía de los Habsburgo incluía el lenguaje musical, parte esencial de los placeres cotidianos de los más ricos. María Antonieta no olvidaría el 13 de octubre de 1762, el día en que un niño, apenas un año mayor que ella, tocó algunas piezas en el clavecín. La familia imperial quedó impresionada con la destreza del prodigioso Wolfgang Amadeus Mozart.

Otro aspecto importante de su formación era la danza, de la que María Antonieta era una alumna aventajada. Una dama que se movía con torpeza, pocas probabilidades tenía de resultar agradable. María Teresa había contratado al mejor profesor de baile, el coreógrafo francés Jean-Georges Noverre, que además de danza le enseñó «el arte de andar con estilo». Los elegantes movimientos de María Antonieta, así como la forma en la que mantenía erguida la cabeza, eran muy comentados entre los cortesanos.