9,99 €

Mehr erfahren.

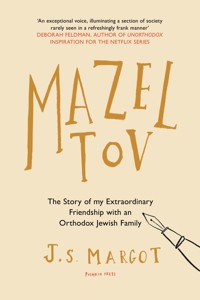

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Sechs Jahre lang begleitet Margot Vanderstraeten die Kinder der jüdisch-orthodoxen Familie Schneider: Sie gibt Nachhilfestunden und Radfahrunterricht und tröstet in Krisensituationen. Besonders durch den engen Kontakt zu Tochter Elzira und Sohn Jakov bekommt Margot so immer tiefere Einblicke in eine verschlossene Welt, deren strengen Gebote und jahrhundertealte Traditionen die Studentin faszinieren und befremden. Auch als die Kinder das Elternhaus verlassen, bleibt Margot der Familie tief verbunden. In diesem Buch erzählt sie die Geschichte dieser besonderen und manchmal auch schwierigen Verbindung – und liefert so ein Plädoyer für Offenheit und Toleranz, das in Zeiten von zunehmendem Antisemitismus und Fremdenhass wichtiger ist denn je.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.deÜbersetzung aus dem Niederländischen von Christiane BurkhardtZum Schutz der Privatsphäre der handelnden Personen wurden Details und Namen verändert. Dieses Buch wurde mit Unterstützung der Flanders Literature herausgegeben (flandersliterature.be).© 2017 by Margot VanderstraetenTitel der niederländischen Originalausgabe: »Mazzel tov«, erschienen bei Uitgeverij Atlas Contact, AmsterdamDeutschsprachige Ausgabe:© Piper Verlag GmbH, München 2019Covergestaltung: FAVORITBUERO, MünchenCovermotive: danzollmann.com (orthodoxe Juden auf Fahrrad und Junge unten rechts); Vanesa Munoz / Trevillion Images (Kinder vorm Fenster); Stockbyte / gettyimages (Junge mit Doughnuts); Shutterstock.com (Hochzeit); pictore/ gettyimges (Polaroid); Marie Docher / gettyimages (orthodoxe Juden unten links); www.textures.com (Hintergrund)Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalt

Cover & Impressum

Teil I

1987–1993

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Sechs

Sieben

Acht

Neun

Zehn

Elf

Zwölf

Dreizehn

Vierzehn

Fünfzehn

Sechzehn

Siebzehn

Achtzehn

Neunzehn

Zwanzig

Einundzwanzig

Zweiundzwanzig

Dreiundzwanzig

Vierundzwanzig

Fünfundzwanzig

Sechsundzwanzig

Siebenundzwanzig

Achtundzwanzig

Neunundzwanzig

Dreißig

Einunddreißig

Zweiunddreißig

Dreiunddreißig

Vierunddreißig

Fünfunddreißig

Sechsunddreißig

Siebenunddreißig

Achtunddreißig

Neununddreißig

Vierzig

Einundvierzig

Zweiundvierzig

Dreiundvierzig

Vierundvierzig

Teil II

1994–2000

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Sechs

Sieben

Acht

Neun

Zehn

Elf

Zwölf

Dreizehn

Vierzehn

Fünfzehn

Sechzehn

Teil III

2001 – heute

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Sechs

Sieben

Acht

Teil I

1987–1993

Eins

Es dürfte am Monatsanfang gewesen sein. Das neue Studienjahr hatte noch nicht begonnen, und ich kam gerade erleichtert von der Wiederholungsprüfung in spanischer Grammatik. Ich lief durchs Foyer des Universitätsgebäudes, ging an den Wandbänken vorbei, auf denen unzählige Studenten saßen, die quatschten und rauchten, und steuerte die Mensa an. Der Flur zur Mensa war spannender als viele Seminare. Überall an den Wänden Schwarze Bretter mit verlockenden Aushängen: »Wer tauscht seinen Vermieter gegen meinen?«, »Kommt jemand mit nach Barcelona? Ein Platz ist noch frei, allerdings nur unter gewissen Bedingungen. Ruf mich an!« Und »Schlafsack kostenlos abzugeben an denjenigen, der mit mir reinkriechen möchte.«

Ein Bereich war der Arbeitsvermittlung des Studentenwerks vorbehalten.

Wenn man sich für einen der Jobs interessierte, die in der abschließbaren Plexiglasvitrine aushingen, ging man mit der entsprechenden Kennziffer in das wenige Meter weiter gelegene Büro. Dort erzählte einem eine Sozialarbeiterin mit in tiefe Falten gelegter Stirn alles, was man dazu wissen musste. Meist lief es darauf hinaus, dass sie einem Namen, Adresse und Telefonnummer des Arbeitgebers aushändigte, lauthals über ihren langweiligen Job jammerte und einem viel Glück bei der Bewerbung wünschte.

Das Studentenwerk hatte mir in den letzten zwei Jahren bereits einige befristete Jobs besorgt – vom Zimmermädchen über Waschpulver-»Hostess« und Headhunter-Assistentin bis hin zur Museumsaufsicht.

Als ich die handgeschriebene Stellenanzeige entdeckte: »Student(in) gesucht, die vier Kindern (zwischen acht und sechzehn) täglich Nachhilfe gibt und bei den Hausaufgaben hilft«, notierte ich mir die dazugehörige Kennziffer sofort auf der Handfläche. Eine Stunde später bekam ich vom Studentenwerk alle nötigen Angaben zur Familie, die ich hier nur »die Schneiders« nenne, auch wenn sie in Wirklichkeit anders hießen. Ihr Nachname klang jedenfalls auch irgendwie deutsch.

Die Schneiders, so die Sozialarbeiterin, seien Juden, was jedoch eigentlich kein Problem darstelle. Und wenn doch, könne ich jederzeit wiederkommen – vielleicht lasse sich ja gemeinsam eine Lösung finden? Versprechen könne sie mir zwar nichts, bei diesen Leuten wisse man eben nie genau – so viel wusste sie dann doch. So wie sie auch wusste, dass mir die Schneiders sechzig Belgische Franc pro Stunde zahlen würden. Das sei zwar nicht viel, aber auch nicht wenig: Juden, gab sie mir noch mit auf den Weg, seien in Geldangelegenheiten so ähnlich wie Niederländer.

Als ich sie daraufhin erstaunt ansah, schaute sie mit gespieltem Erstaunen zurück: »Warum, glauben Sie, sind auf dieser flämischen Dolmetscherschule sonst so viele Niederländer? Weil sie preiswert ist, aber renommiert. Sobald die Leute ihr Diplom haben, gehen sie wieder in ihre Heimat zurück. Genau genommen bilden wir hier unsere direkte Konkurrenz aus. Zum Glück erhält die Uni Fördermittel pro Student. So gesehen hat ihre Anwesenheit auch Vorteile. Aber was ich eigentlich sagen will: Lassen Sie sich nicht übers Ohr hauen. Willigen Sie nicht in eine unbezahlte Probezeit ein. Selbst wenn Sie nach einer Woche beschließen sollten, aufzuhören, müssen Ihnen die bereits geleisteten Stunden bezahlt werden.«

Während ich die vor sich hin plappernde Sozialarbeiterin anschaute, überschlug ich grob, dass ich sechshundert Franc die Woche verdienen konnte, zweieinhalbtausend im Monat. In einer Zeit, in der die Monatsmiete einer Studentenbude um die sechstausend Franc kostete, war das nicht zu verachten.

Zwei

»Guten Tag, kann ich mit Herrn oder Frau Schneider sprechen?«

»Ich bin Frau Schneider.«

»Guten Tag. Sie suchen eine Studentin, die Ihren Kindern bei den Hausaufgaben hilft?«

»Wir suchen so jemanden bereits un certain Zeit.«

»Ich hab die Stellenanzeige erst diese Woche entdeckt.«

»Wir hatten letztes Jahr sechs Studenten da. Sie haben schon nach wenigen Abenden aufgegeben.«

»Warum?«

»Tja, warum. Warum nicht, n’est-ce pas? Sie waren nicht gut, ich kann Ihnen sagen.«

»Sie haben vier Kinder.«

»Zwei Söhne und zwei Töchter.«

»Wie alt sind sie?«

»Zwischen acht und sechzehn. Das steht in der Stellenanzeige. Warum Sie mich anrufen, wenn Sie die Stellenanzeige nicht gelesen? Wie alt Sie sind?«

»Zwanzig …«

»Also nur vier Jahre älter als unser Ältester. Sie studieren an welcher Universität?«

»An der Universität Antwerpen. Am Übersetzer- und Dolmetscherinstitut.«

»Das ist keine Universität, das ist eine Hochschule.«

»In Belgien gilt das als Universität.«

»Belgien ist bizarr.«

»Ich habe mich für die Sprachen Französisch und Spanisch entschieden.«

»Französisch ist gut. Ihr Spanisch nutzt uns nichts. Wir sprechen zu Hause Französisch mit den Kindern. Aber ihre Schule ist flämisch. Besser gesagt, niederländischsprachig, n’est-ce pas? Mein Mann ist jetzt nicht zu Hause. Sie müssen mit meinem Mann reden.«

»Ich würde mich gern einmal persönlich vorstellen. Wann passt es Ihnen denn?«

»Sie haben Erfahrung mit Kindern?«

»Ich mag Kinder. Und ich unterrichte gern. Soll ich am Freitag vorbeischauen?«

»Sie kommen nie zu uns freitags. Sie haben Erfahrung im Unterrichten?«

»Ich habe meinen Neffen und Nichten öfter geholfen. Und meiner Schwester. Früher auch Freundinnen und Freunden.«

»Dann Sie können nicht wissen, ob Sie gern unterrichten, n’est-ce pas?«

»Es macht mir bestimmt Freude.«

»Freitag beginnt bereits unser Feiertag, die Vorbereitungen darauf. An diesem Tag haben die Kinder nachmittags nie Schule. Aber dafür am Mittwochnachmittag. Der Sabbat dauert, vereinfacht gesagt, von Freitag, wenn die Sonne untergeht, bis Samstag, wenn die Sonne untergeht. Samstags Sie können also nicht kommen, dann ruhen wir. Dafür erwarten wir, dass Sie jeden Sonntagvormittag zu uns kommen. Um den Mädchen zu helfen. Sie meinen, Sie schaffen das?«

»Das dürfte kein Problem für mich sein.«

»Sie glauben, Sie können uns respektieren?«

»Wie meinen Sie das?«

»Wir sind nicht so wie die anderen, n’est-ce pas. Wir werden Ihnen das noch erklären. Ich möchte zuerst wissen: Studenten wie Sie, aber auch viele andere gehen samstags aus. Und wollen am Sonntag länger liegen bleiben.«

»Ich bin Frühaufsteherin«, log ich.

»Wann Sie können kommen, um sich vorzustellen?«

»Passt Ihnen Mittwochnachmittag, Frau Schneider?«

»Ich sagte gerade: Die Kinder haben Mittwochnachmittag Schule. Und besser ist, Sie sehen die Kinder.«

»Spätnachmittags meinte ich«, verbesserte ich mich. »So gegen fünf? Ihre Adresse habe ich.«

»Wie Ihr Name war gleich wieder?«

Drei

Man sollte meinen, es sei unmöglich, sich zu erinnern, wie vor fast dreißig Jahren das Wetter an einem bestimmten Tag war, aber es schien die Sonne, und der Himmel war blau – dieses warme Blau, das bereits kaltes Herbstwetter ankündigt –, als ich an besagtem Septembermittwoch zur Belgiëlei ging. Zu der breiten, stark befahrenen Straße, die das jüdische Viertel durchschneidet und auf das prächtig ummauerte, erhöhte Gleisbett zwischen Zurenborg und dem berühmten Antwerpener Hauptbahnhof zuläuft.

Ich kam sonst nie in diesen Teil der Stadt. Ich kannte nur die Pelikaanstraat, wo es von Juwelieren nur so wimmelt, die vor allem sonntags viele Kauflustige anziehen.

Freudig überrascht nahm ich die vielen Rad fahrenden Kinder wahr. Brav gekleidete kleine Mädchen und Jungen – wenn auch nicht mit Schläfenlocken – rasten verwegen, aber aufmerksam auf ihren Rollern die Bürgersteige entlang, manchmal nur knapp an meinen Füßen vorbei. Vor einigen Häusern – Schulen? Kindergärten? – standen mehr als ein Dutzend Tretroller und ebenso viele Kinderfahrräder. Die zwei- und vierrädrigen Drahtesel waren nur selten mit einem Schloss oder einer Kette gesichert.

Männer mit weißem, grauem oder schwarzem Vollbart strebten in sichtlicher Hast ihrem Ziel zu. Sie schienen ganz genau zu wissen, wo sie hinwollten, wichen meinem Blick aus und schauten in die entgegengesetzte Richtung. Ihr Bart und die Schläfenlocken, die über den Ohren begannen und an den Schultern endeten, flatterten – nicht im Wind, sondern wegen ihrer raschen Schritte. Sie erinnerten an Bestattungsunternehmer, die zum nächsten Friedhof eilen. Einige trugen weiße Strümpfe unter schwarzen Kniebundhosen. Ihre tintenschwarz glänzenden Mäntel, die sowohl aus Seide als auch aus Polyester sein konnten, sahen alle gleich aus. Sie reichten bis übers Knie und waren nie aufgeknöpft. Schwitzten sich diese Männer nicht zu Tode? Keuchten sie nicht unter ihren steifen, dunklen Hüten mit den breiten Krempen?

Die Frauen, denen ich begegnete, hatten fast alle dieselbe Frisur: eine Art kastanienbraunen bis schwarzen Pagenschnitt, der knapp über den Schultern endete. Einigen sah man an, dass sie billige Perücken trugen. Andere hatten ein Kopftuch oder eine Art Käppi auf, wie meine Mutter und Großmutter sie trugen, wenn sie zu Beginn des Frühlings die Zimmerdecken weißelten. Blondinen schienen in diesem Viertel eine Seltenheit zu sein. Knöchellange Röcke und Kleider beherrschten das Straßenbild. Trotz des warmen Wetters trugen viele Frauen Seidenstrumpfhosen in Schwarz, Altrosa oder Braun, eine in Weiß. Dekolletés waren so gut wie keine zu entdecken. Die einzige Frau, die etwas Farbenfrohes anhatte, radelte mit einem Walkman auf dem Kopf an mir vorbei.

Ich klingelte an einem herrschaftlichen Haus mit breiter Fassade, ein prächtiger Altbau, der anscheinend erst vor Kurzem renoviert worden war. Im Fenster neben der Tür erkannte ich bei einem Blick durch die Scheibe einen mehrarmigen Kerzenleuchter. Über der Klingel war eine durchsichtige Hülse befestigt, die ein zusammengerolltes Stück Papier zu enthalten schien. Ich ging davon aus, dass es sich um eine Art Glückskeksbotschaft mit einem zum Nachdenken anregenden Spruch handelte, etwas Tröstliches für den Tag. Eine schöne Idee, wie ich fand.

Die Frauenstimme, die mich bat, »in das Guckloch« zu schauen, und meinen Namen aus der Gegensprechanlage schickte, war dieselbe, mit der ich vor einigen Tagen telefoniert hatte.

Es dauerte, bis ich begriff, dass die Klingel mit einer Überwachungskamera verbunden war, ich also gefilmt wurde. Ende der Achtziger war eine Gegensprechanlage mit Monitor der Gipfel der modernen Technik – etwas, das man höchstens neben dem Eingang eines Juweliers oder einer großen Firma erwartete, aber bestimmt nicht neben der Klingel eines Wohnhauses, das rundum von anderen Wohnhäusern umgeben war. Bei meinen Eltern, die in einem frei stehenden Haus auf dem Land lebten, wurde die Hintertür erst abends abgesperrt, nachdem der Hund sein Fressen bekommen hatte. Tagsüber blieb sie unverschlossen. Und den Schlüssel zu meiner Antwerpener Wohnung warf ich an ein Geschirrtuch geknotet einfach aus dem Fenster, wenn Gäste klingelten.

»Können Sie sich bitte ein Stück weiter wegstellen, Sie sind zu hoch für das Loch«, sagte die Stimme. Mir gefiel, wie sie das sagte, »zu hoch für das Loch«.

Ich ging ein wenig in die Knie und schaute in die gewölbte Linse des Türspions. Am anderen Ende blieb es still, bestimmt fünf Minuten lang.

Ich wusste nicht genau, was ich während des Wartens tun sollte. Deshalb schaute ich wiederholt in die Kamera und lächelte verlegen. Mir war die Situation unangenehm, aber wenn man sich irgendwo vorstellt, möchte man sich nicht danebenbenehmen und vorschnell ein zweites Mal klingeln, weil das Missfallen erregen könnte. Oder hatten die Leute vielleicht schon den Türöffner gedrückt, ohne dass ich es gemerkt hatte? Gut möglich, dass ich mich energischer, mit meinem ganzen Gewicht gegen die Tür hätte stemmen müssen …

Ich schielte zu den Häusern und Wohnungen auf der anderen Straßenseite hinüber. Auch dort standen mehrarmige Leuchter, einer größer als der andere. Ich zählte die Arme: sieben, einer hatte neun.

Am Türpfosten der Nachbarn schienen die gleichen Hülsen befestigt worden zu sein. Ein Mann mit langem, schwarzem Mantel und breitem Hut betrat eines der Häuser. Er suchte nach dem Schlüssel und drehte sich, während er in seiner Aktentasche wühlte, zur Straßenseite um. Dort war es heller. Ich nickte ihm freundlich zu, aber er tat so, als bemerkte er mich gar nicht. Bevor er mitsamt seinem Hut hinter der Tür verschwand, berührte er kurz die Hülse.

An einem der Fenster des Hauses, das er betreten hatte, tauchten zwei Frauen auf, die mich unauffällig auffällig musterten. Sie drückten ihre neugierigen Nasen zwar nicht an der Scheibe platt, gehörten aber zu der Sorte, die Fremden hinterherspioniert: Denn sie blieben absichtlich einige Schritte vom Fenster entfernt stehen, in der Überzeugung, von dort aus alles unbemerkt im Auge behalten zu können, wobei sie das genaue Gegenteil erreichen.

Genau in dem Moment, als ich ein zweites Mal klingeln wollte, begannen hinter der massiven Holztür Vorlegeketten zu rasseln. Riegel wurden klirrend zurückgeschoben, sowohl oben als auch unten an der Tür, und Schlüssel klapperten. Ich hörte ein Piepen, vermutlich von der Gegensprechanlage.

Zwei blasse, kichernde Mädchen in dunkelblauen Röcken und weißen, langärmeligen und bis obenhin zugeknöpften Blusen schauten mich ebenso belustigt wie forschend an. Genau so schaute ich zurück: neugierig, interessiert. Das eine Mädchen war die Maxiausgabe der Miniausgabe.

»Entrez, bitte sehr, entrez«, sagte Mini mit einem Ministimmchen.

»Unsere Eltern erwarten Sie bereits«, fuhr Maxi fort. Auch sie hatte eine Mäuschenstimme.

Vier

Die erste halbe Stunde saß ich Mijnheer Schneider in einem Raum gegenüber, der »Arbeitszimmer« genannt wurde. Er befand sich am hinteren Ende des Erdgeschosses, gleich nach dem Lift.

Ein Lift! Nie hätte ich gedacht, dass es solchen Luxus gab. Dass in dieser Stadt Leute wohnten, Leute ohne körperliche Einschränkungen, die sich einen Lift einbauen ließen!

Die dicke weiße Auslegeware, in der meine Füße regelrecht versanken, beeindruckte mich sehr. Meine Mutter bevorzugte Fliesen: Kippte man einen Eimer Seifenwasser darüber, waren sie im Nu sauber geschrubbt. In diesem Haus hatte man den Eingangsbereich mit hochflorigem weißem Teppich ausgelegt.

An einer Flurwand flimmerten Videoaufnahmen: die Straße aus verschiedenen Blickwinkeln.

Ein nur verschwommen erkennbarer Passant lief vorbei. Jemand warf Werbung in die Briefkästen.

Im Arbeitszimmer standen ein Schreibtisch und ein Regal, bei dem nur in einem Fach Bücher einsortiert waren. Die Grammatik der Gebrüder Bescherelle und das Französisch-Wörterbuch Petit Robert erkannte ich auf Anhieb am jeweiligen Einband. Die anderen Titel waren hebräische Werke, heilige Texte vermutlich, denn so sahen sie zumindest aus: dicke, in Leder gebundene Wälzer voller goldener Lettern und Schnörkel auf dem Buchrücken.

Die bodentiefen Fenster gingen auf den Garten hinaus, dessen Blickfang ein Teich mit Brücke war – und das mitten in der Stadt! Am Ende der großen Marmorterrasse befand sich ein Basketballständer mit Korb, und ein Stück weiter weg hing eine Schaukel an einem knallrot lackierten Gestell. Der Rasen war perfekt gepflegt: grüne, frisch gemähte Halme.

Wie sich herausstellte, war Mijnheer Schneider ein hochgewachsener, schlanker Mann. Er trug einen dunklen Anzug, ein weißes Hemd und ein dunkelblaues Scheitelkäppchen. Er hatte keine Schläfenlocken, und sein dichter, schwarzgrau melierter Bart hing ihm nicht wie ein Lätzchen auf die Brust, sondern bedeckte gerade einmal wie Flaum die Haut.

Mijnheer Schneider verfügte über eine kräftige Stimme, und sein Niederländisch hatte keinen so starken französischen Akzent wie das seiner Frau. Er erinnerte mich ein wenig an meinen Vater – nur in jüdischer Ausführung und mit tiefen Falten auf der Stirn und um die Augen. Es gibt Menschen, die niemals rosige Wangen haben. Dazu schien auch Mijnheer Schneider zu gehören. Sein Teint wirkte so, als wäre er stets aschfahl. Nur der seinen Mund einrahmende Vollbart verlieh seinem Gesicht etwas Farbe.

»Wollen wir es bei diesem einen Mal belassen?«, sagte Mijnheer Schneider, nachdem wir uns die Hand gegeben hatten. Ich verstand nicht, was er meinte. Er zog sein Jackett aus und hängte es sorgfältig über seinen Stuhl, achtete peinlich genau darauf, dass die Schultern auf den Ecken der Rückenlehne ruhten. Dann bat er mich, Platz zu nehmen.

»Wenn Sie mir die Hand geben, schlage ich ein, mein Fräulein«, erklärte er, als hätte er meine Verwirrung bemerkt. »Weil ich Sie und Ihre Sitten und Gebräuche respektiere, nicht wahr. Aber sicherheitshalber geben wir orthodoxen Juden Frauen nicht die Hand. Das hat etwas mit Reinheit und so zu tun, führt jetzt aber an dieser Stelle zu weit. Es wäre schön, wenn Sie unseren Brauch respektieren würden.«

Ich lächelte ihn an. Ziemlich dämlich vermutlich. Ich warf einen Blick auf meine Rechte und überlegte, was daran unrein sein konnte. Zugegebenermaßen waren meine Finger mit Tipp-Ex beschmiert.

In einem tiefen Fach des Bücherregals lag umgeben von drei runden Pappschachteln ein schwarzer Hut mit einer breiten, steifen Krempe. Ich hatte erst kürzlich auf dem Flohmarkt eine ganz ähnliche Schachtel von Borsalino erstanden: Darin bewahrte ich die gesamte Korrespondenz meines bisherigen Lebens auf.

Mijnheer Schneider hielt mir einen Monolog. Pausen, in denen ich zu Wort kommen konnte, gab es keine, und wenn ich versuchte, ihm eine Frage zu stellen, ließ er die Unterbrechung geschehen wie ein Politiker in einer Talkshow: Gleich darauf sprach er ungerührt weiter.

»Ich habe vier fantastische Kinder«, sagte er, »zwei vorbildliche Söhne und zwei ebenso vorbildliche Töchter. Sie sind logicherweise alle sehr unterschiedlich, und ich werde versuchen, Ihnen das etwas näher zu erklären.

Bitte nicht!, dachte ich. Ich hasse vorbildliche Kinder, hab mich noch nie mit ihnen anfreunden können und die meisten schon von Weitem erkannt, ihnen ihre Vorbildlichkeit bereits an den Schuhen angesehen, daran, wie sie gingen und schauten: Das Ausmaß ihrer Vorbildlichkeit ließ sich an der Kinnhaltung ablesen.

»Simon, unser Ältester«, hob Mijnheer Schneider an, »ist jetzt sechzehn. Er kommt nach seiner Mutter, meiner Gattin – charakterlich, meine ich. Er ist sanftmütig, aber auch unnachgiebig, wenn Sie verstehen, was ich meine. Sie werden es schon noch begreifen, wenn Sie meine Gattin kennenlernen. Er kann hart arbeiten und schweigt lieber, als zu reden, genau so ist er, aber Sie dürfen ihn nicht unterschätzen. Er hat das Herz auf dem rechten Fleck und ist nicht auf den Mund gefallen.«

Genau so drückte er sich aus, und ich musste unwillkürlich lächeln.

»Wenn Simon den Mund aufmacht, mein Fräulein, dann nur, wenn er wirklich was zu sagen hat, wenn Sie verstehen, was ich meine. N’importe: Sie werden nicht viel mit ihm zu tun haben, seine Fächer sind Mathematik und die Naturwissenschaften. Simons Schwerpunkt ist zu kompliziert und zu speziell für Sie, Sie haben Sprachtalent, wenn ich das richtig verstanden habe, Ihr Gehirn funktioniert anders, nicht wahr, Sie können unserem Simon höchstens in den Fächern Französisch und Niederländisch helfen, vielleicht auch in Geschichte und Erdkunde. Unser Ältester wird sich schon melden, wenn er Sie braucht. Aber für den Fall der Fälle wollen wir schon, dass er auf Sie zählen kann, nicht wahr.«

»Natürlich«, sagte ich.

»Jakov ist unser zweites Kind«, fuhr er fort. »Wir haben kurz hintereinander zwei Jungen und dann zwei Mädchen bekommen, müssen Sie wissen. Es hätte gar nicht besser laufen können: erst die Söhne, dann die Töchter. Wir sind gesegnet, meine Gattin und ich. Jakov ist dreizehn und wird nächsten Monat vierzehn. Er ist genau wie ich: ein kleiner Angeber, der in seiner Klasse sehr beliebt ist. Ich darf das sagen, denn ich war früher ganz genauso. Jakov hat viele Freunde, wie ich damals. Er ist kontaktfreudig und sehr sozial eingestellt. Wir müssen aufpassen, dass er nicht zu rasch Kontakte knüpft, schon gar nicht zu Mädchen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich konnte früher in Ruhe abwarten, bis es so weit war. Aber meine Gattin und ich haben in den Siebzigern geheiratet. Seitdem ist vieles anders geworden, alles ändert sich viel zu schnell, und Jakov mag es schnell. Er ist sehr aufgeweckt. Er probiert gern etwas Neues aus und liebt die Aufregung. Er wird also Grenzen austesten, Herausforderungen suchen. Ich weiß nicht, ob Jakov Sie brauchen wird. Er ist sehr eigensinnig. Trotzdem hätten wir gerne, dass Sie ihn über seinen Lehrstoff regelmäßig abfragen. Er braucht Disziplin. Sie müssen streng zu ihm sein, aber nicht zu streng, finden Sie den goldenen Mittelweg.«

Ich nickte nachdrücklich, aber auch ziemlich gelangweilt. Ich wollte seine Söhne, diese vorbildlichen Jungen, lieber persönlich kennenlernen, als mir seine Lobreden anzuhören, traute mich aber nicht, ihm das zu sagen.

»Elzira und Sara haben Sie ja bereits gesehen«, fuhr Mijnheer Schneider fort.

Ich ertappte mich dabei, erneut zu nicken.

»Elzira ist unsere älteste Tochter, Sara unser Nesthäkchen. Elzira ist im August zwölf geworden. Sie ist keine zwei Jahre jünger als Jakov. Ich werde das in ihrer Gegenwart niemals laut sagen, aber Elzira ist klüger als ihre beiden großen Brüder zusammen. Sie kann sich bloß nicht lange konzentrieren, wird rasch nervös, und das macht uns Sorgen.«

Er hielt kurz inne. Ein hochgewachsener Junge ging durch den Garten.

»Die Schule hat uns geraten, psychologische Tests durchführen zu lassen, und das haben wir auch getan. Mit ihr ist alles in Ordnung. Sie ist nur ein wenig speziell.«

Wieder hielt er kurz inne.

»Sie werden sich hauptsächlich um Elzira kümmern. Unserer Tochter fehlt es an Selbstvertrauen, wissen Sie, wie im Grunde allen halbwüchsigen Mädchen. Sie ist sehr unsicher, und Simon und Jakov untergraben ihr ohnehin schon geringes Selbstwertgefühl, auch wenn wir versuchen, unseren garçons klarzumachen, dass sie das nicht dürfen, nicht wahr. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen: Jakov weigert sich, mit Elzira Schach zu spielen, obwohl sie keine schlechte Gegnerin ist. Er will nicht mit ihr spielen, weil er schon im Vorfeld weiß, dass sie die Hälfte der Figuren umwerfen wird …« Er starrte bestimmt eine halbe Minute vor sich hin. Die dreißig Sekunden zogen sich hin.

»Ich sage Ihnen das ganz im Vertrauen: Elzira hat – ihre offizielle Diagnose lautet Dyspraxie. Ich weiß nicht, ob Sie diese Störung kennen. Ihre Behinderung – aber so nennen wir diese Störung in ihrem Beisein nie – hat nichts mit ihrer Intelligenz zu tun, nicht wahr. Ihre Motorik dreht regelmäßig durch, c’est tout. Sie kann keine feinen Bewegungen machen und hat Gleichgewichts- und Koordinationsprobleme. Sie hat einen Tremor wie Parkinsonpatienten, nicht wahr. Ihre Hände zittern manchmal, sie kann ihre Muskeln nicht kontrollieren, lässt häufig etwas fallen und wirkt daher manchmal recht ungeschickt. Die eine Hirnhälfte kommuniziert nicht immer schnell genug mit der anderen, so müssen Sie sich das vorstellen. Eine Art Kurzschlussreaktion, aber mit ihrer Intelligenz hat diese Ungeschicklichkeit nichts zu tun, nicht wahr, noch einmal: Ich kann es nur wiederholen, mit ihrer Intelligenz ist alles in Ordnung.«

Ich hatte mich in meinem Stuhl aufgerichtet, weil Herr Schneider angefangen hatte, immer schneller zu reden, und immer öfter »nicht wahr« sagte.

»Sie wissen natürlich, dass ein Mensch, der sich entfalten soll, nicht ohne Selbstvertrauen, Motivation und Ehrgeiz auskommt. Nun, wir haben Angst, dass sich unsere Tochter wegen dieser sogenannten Störung immer mehr in sich zurückzieht und ängstlich wird. Sie darf auf keinen Fall ins Hintertreffen geraten. Das wäre einfach nicht fair. Wir wollen nicht, dass sie leiden muss. Wir wollen nicht, dass über sie gelästert wird. Das ist Ihre wichtigste Aufgabe: Geduld mit Elzira haben und dafür sorgen, dass sie gute Noten schreibt.«

Seine Augen waren feucht geworden, und er hüstelte zwischen den Sätzen, doch seinem Tempo tat das keinen Abbruch.

»Und dann ist da noch last but not least Sara ohne H. Sara ist erst acht. Sie ist eine fantastische Turnerin, so biegsam wie eine Schlange. Wir wissen nicht, von wem sie dieses seltsame, nutzlose Talent geerbt hat, von mir jedenfalls nicht! Auch meine Gattin hat viele Begabungen, aber Gelenkigkeit gehört definitiv nicht dazu. Ginge es nach Sara, würde sie nichts als Sport treiben. Das kommt allerdings nicht infrage, nicht bei uns. Wir wollen Sie darin keinesfalls fördern. Nicht einmal, wenn sie das Potenzial hätte, Turnweltmeisterin zu werden. Wir wollen, dass sie ihre grauen Zellen trainiert. Noch ist sie erst acht. Aber bald ist sie achtzehn, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich gehe davon aus, dass Sie mich verstehen.«

»Ja«, hörte ich mich sagen.

»Also, mein Fräulein, ich fasse zur Sicherheit noch einmal zusammen, was wir voneinander erwarten: wir von Ihnen, unsere Kinder von Ihnen, wir alle voneinander«, fuhr er fort. »Wir geben unsere Söhne und Töchter in Ihre Obhut. Und Sie schenken ihnen Aufmerksamkeit. Sie helfen ihnen bei den Hausaufgaben. Sie sind ihre Nachhilfelehrerin. Sie befassen sich mit ihrem Lehrplan und halten sich daran. Sie sorgen dafür, dass sie gute Noten schreiben, nicht wahr. Und wir entlohnen Sie für Ihre Mühen. Sie führen eine Liste mit den Stunden, die Sie gearbeitet haben. Außerdem schildern Sie enmotsclés, keywords, auf was Sie die Stunden mit den Kindern verwandt haben, abgemacht? Können meine Gattin und ich uns auf Sie verlassen?«

Mir schwindelte. Ich ließ Mijnheer Schneiders Litanei über mich ergehen und sehnte mich dringend nach frischer Luft. In dem kleinen Zimmer war es stickig geworden. Auf dem großen Balkon schräg über mir schüttelte eine Frau ein Geschirrtuch aus. Mir fiel auf, dass Mijnheer Schneider mehrmals »meine Gattin« gesagt hatte, nie »meine Frau«.

Ich rutschte auf meinem Stuhl hin und her. Ich wollte die vier gern kennenlernen. Mit Mini und Maxi reden. Und die fantastischen Söhne persönlich erleben. Außerdem wünschte ich mir, dass mir Mijnheer Schneider ein paar Fragen stellte. Ich hatte mir schließlich nicht umsonst eine Reihe von Antworten auf fiktive Fragen zurechtgelegt: »Was sagen Sie zu Ihrem Gehalt? Was sind Ihre Stärken und Schwächen? Wie gut sind Sie in Sprachen? Erzählen Sie doch mal, warum Sie glauben, für unsere Kinder die Richtige zu sein …«

Mijnheer Schneider ergriff erneut das Wort. Er ließ durchblicken, dass ich den Job bereits hatte und sofort anfangen könne. Dass er das beschlossen hatte, ohne mich zu fragen, ob ich mir das überhaupt vorstellen könne, machte mich bockig. Ich fand, dass es höchste Zeit wurde, zu gehen. Noch bevor ich Anstalten machen konnte, mich zu erheben, klopfte es an der Tür. Eine Frau mit Schürze um die mollige Taille, das Haar unter einem karierten Häubchen verborgen, kam mit einem Tablett ins Zimmer. Sie stellte zwei dampfende Kaffeetassen und zwei Stücke Käsekuchen vor uns hin und verschwand wortlos.

»Kennen Sie den Witz von Moos, der auf dem Sterbebett seinen Geschäftspartner Amos zu sich rufen lässt?«, fragte Mijnheer Schneider und begann sofort zu erzählen: von Moos, der nicht sterben will, bevor er Amos, seinen Geschäftspartner, nicht wegen einiger Dinge um Vergebung gebeten hat.

»›Weißt du noch, als unsere erste Firma pleitegegangen ist? Das war meine Schuld, Amos, und das tut mir leid. Ich hab die Buchhaltung gefälscht. Ich hab geschummelt und Geld veruntreut.‹

›Ich vergebe dir, Moos‹, beruhigt ihn Amos.

Daraufhin sagt Moos: ›Und das Auto, das nachts zu Schrott gefahren wurde. Das war ich, Amos, ich hatte meine Brille nicht auf und zu viel getrunken …‹

›Schon vergessen‹, sagt Amos.

›Und damals, als hunderttausend Franc zu wenig im Safe waren: Ich hab das Geld rausgenommen, weil ich die Spielschulden meines Sohnes bezahlen musste.‹

›Ach‹, sagt Amos, »mach dir nichts draus, Moos, ich vergebe dir alles. Denn weißt du, das Arsen, an dem du in der nächsten Stunde sterben wirst, hab ich dir in den Frühstückskaffee getan.‹«

Nach diesem Witz brach Herr Schneider in lautes Gelächter aus. Weil er nicht aufhörte, mich erwartungsvoll anzusehen, lachte ich angestrengt mit.

»Ich lasse Sie jetzt allein«, sagte er genauso abrupt, wie er mit dem Witz begonnen hatte. Er hatte seinen Kuchen nicht angerührt.

Er stand auf, rückte seine Scheitelkappe zurecht, die mit einer Haarnadel an seinem Lockenschopf befestigt war, und zog das Jackett wieder an. Sein Hemd wies frische Schweißflecken unter den Achseln auf.

»Meine Gattin wird gleich mit Ihnen sprechen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.«

Automatisch gab ich ihm die Hand, die er herzlich schüttelte.

Ich hätte mir am liebsten vor den Kopf geschlagen.

Fünf

Mevrouw Schneider, die Moriel mit Vornamen hieß, war damals jünger, als ich es heute bin. Als sie sich mir vorstellte, hatte sie gerade ihren vierzigsten Geburtstag gefeiert und war in diesem Moment exakt doppelt so alt wie ich.

Meine Großmutter hatte mir das einst erklärt, und ich hatte eine Woche gebraucht, um es nachzurechnen: Man kann nur ein Jahr im Leben doppelt so alt sein wie jemand anders. Nach diesem Datum kriechen die Jahre, wenn sie einem denn vergönnt sind, aufeinander zu; die Menschen rücken zusammen, als sammelten sie Jahresringe wie Bäume, die sie zunehmend stärker machen, ihnen immer mehr Bodenhaftung verleihen und ihre Krone breiter werden lassen, damit andere besser darunter Schutz suchen können. Die zwanzig Jahre, die einen Fünfzig- von einem Siebzigjährigen trennen, sind nichts im Vergleich zu den zwanzig, die zwischen einem Zehn- und einem Dreißigjährigen klaffen.

Frau Schneider war durchschnittlich groß und weder dick noch dünn. Sie sah elegant aus, fast schon einschüchternd elegant. Man sah, ja spürte, dass sie hohe Anforderungen an sich und andere stellte. Alles an ihr – ihre Bewegungen, ihre Stimme, ihr Schmuck, ihre Kleidung –, ja, ihr ganzes Auftreten war ausgesprochen distinguiert.

Sie trug ein dunkelblaues klassisches Kostüm, dezent, aber modern. Ihre Frisur erinnerte an die von Pamela aus Dallas: schulterlanges, hochtoupiertes Haar. Bei jeder Bewegung raschelte ihr Rock, der ihr bis über die Knie reichte.

Sie wirkte eher wie eine Dame als wie eine Mutter. Auch ihre Haut war hell und schimmerte bläulich in der Farbe ihrer Bluse.

Wieder gab ich ihr die Hand, wieder wurde mein Händedruck beantwortet, und wieder machte ich mir Vorwürfe wegen meines Reflexes, der hartnäckiger war als gedacht. Trotzdem zweifelte ich: Vielleicht durften sich Frauen untereinander sehr wohl berühren, vielleicht galt diese Regel nur für das jeweils andere Geschlecht.

»Sie studieren«, sagte sie, während sie – nicht, ohne mehrmals die Rückseite ihres Rocks glatt zu streichen – auf demselben Stuhl Platz nahm, auf dem zuvor ihr Mann gesessen hatte.

»Dolmetschen.«

»Sie haben Ihre Prüfungszeugnisse dabei, n’est-ce pas?«

»Nein … darum hatten Sie nicht gebeten …«

»Wir können nicht wissen, ob Sie sind eine gute Studentin, wenn Sie Ihre Noten nicht dabeihaben. Aaron sagt, Sie sprechen Französisch.«

Ich erwiderte, dass meine passiven Sprachkenntnisse besser waren als meine aktiven. »Niederländisch ist und bleibt meine Muttersprache. Ich übersetze nur vom Französischen ins Niederländische, nie andersherum. Das wäre die reinste Katastrophe.«

»Dann Sie beherrschen die Sprache also nicht.«

»Doch. Ich verstehe die Sprache, ihre Syntax. Ich vertiefe mich in die jeweilige Literatur. Und ich interessiere mich sehr für Grammatik«, sagte ich, was nicht gelogen war: je mehr Ausnahmen, desto besser.

»Sie können unseren Kindern bei ihrem Französisch-Hauswerk helfen.«

Wie ein Versicherungskaufmann, der nach einer Katastrophe den Schaden bemisst, nahm sie an mir Maß: Hier ein Loch, dort ein Sprung sowie zwei oder drei unübersehbare Risse. Jeder ihrer Sätze klang wie eine Feststellung, nie hob sie am Satzende die Stimme. Nicht der Hauch einer Frage, nirgends. Ich wusste nicht, ob sie absichtlich so sprach oder ob eher Sprachunsicherheit oder Nachlässigkeit der Grund waren. Am Telefon war mir die mangelnde Sprachbeherrschung nicht so aufgefallen wie hier. Vielleicht kannte sie die richtige Verbposition im Niederländischen nicht, das eindeutig nicht ihre Muttersprache war. Genauso gut konnte es sein, dass ihr unsaubere Formulierungen wie so vielen französischsprachigen Einwohnern Flanderns relativ egal waren. Liebend gern hätte ich ihr ebenfalls Nachhilfe gegeben.

»Natürlich kann ich ihnen bei ihren Hausaufgaben helfen.«

»Sie sprechen ein schönes Niederländisch.«

»Danke.«

»Sie haben einen schönen Namen.«

»Sie auch.«

»Danke sehr. Aber mein Name, Moriel, ist nicht mein Verdienst, den habe ich meinen Eltern zu verdanken.« Sie lächelte verhalten. »Viele glauben, ich heiße Murielle. Aber es ist Moriel, mit O und ohne Doppel-EL-E am Ende.

Jetzt lächelte ich verhalten.

»Unter der Woche Sie kommen um fünf oder halb sechs und bleiben mindestens bis acht. Und sonntags Sie kommen um zehn und gehen, wenn unseren Töchtern geholfen wurde. Unseren Söhnen brauchen Sie nicht zu helfen, die gehen sonntags zum Unterricht in die Synagoge. Mein Mann, Aaron, oder ich bezahlen Sie wöchentlich.«

Sie nannte ihren Mann also sehr wohl beim Vornamen. Und wie ihr Mann hatte sie, ohne sich meiner Zustimmung zu versichern, beschlossen, mich einzustellen.

»Sie haben Hobbys, n’est-ce pas.«

»Lesen. Ins Kino oder ins Theater gehen. So oft wie möglich in fremde Länder reisen, deren Sprache ich gerade lerne. Freunde einladen.«

»Sie haben viele Hobbys, aber keines hat mit Kindern zu tun.«

»Ich finde Kinder toll.«

»Sie haben keine Erfahrung mit Kindern.«

»Ich habe früher oft babygesittet. Und Kindern vorgelesen. Die Geschichten haben wir dann nachgespielt. Oder aber uns eine Fortsetzung dazu ausgedacht, eine neue Figur in die Handlung eingeführt.«

»Das ist hier nicht gewünscht.«

»Babysitten?«

»Geschichten erfinden. Das wollen wir nicht, dass Sie tun. Schule ist kein Spiel. Und Nachhilfe etwas anderes als Babysitten. Sie können gut schweigen?«

»Äh …«

»Wir möchten nicht, dass mit den Kindern Sie sprechen über Ihr Privatleben, über Ihre Welt, meine ich. Sie sollen mit dem Unterrichtsmaterial arbeiten.«

»Das ist kein Problem für mich.«

»Ihr Leben ist Ihr Leben und bleibt es auch. Sie sind seule, alleinstehend?«

»Ich bin Studentin.«

»Sie ist nicht verheiratet.«

»Ich wohne mit meinem Freund zusammen.«

»Ihre Eltern finden das gut.«

Ich nickte und musste mir auf die Zunge beißen, um nicht zu sagen, dass meine Eltern es aufgegeben hatten, sich in meine Angelegenheiten einzumischen, und deshalb alles gut fanden, was ich tat. Sie hatten mir einen Ausweis gegeben, eine Art VIP-Ausweis für die Oper, der einem Eintritt zu allen Sparten und Aufführungen gewährte. Während der Spielzeit jobbte ich abends und an den Wochenenden als Chefgarderobiere in der Antwerpener Oper. Das Trinkgeld lohnte die Mühe, und da jede Garderobe von zwei Leuten besetzt war und nur vor und nach der Vorstellung Arbeit anfiel, konnte immer einer in Ruhe ein Buch lesen, während der andere gratis der Opernaufführung beiwohnte.

Leute mit VIP-Ausweis mussten nicht durch die Kartenkontrolle und auch nicht im Dunkeln nach ihrem Ticket suchen. Sie hatten ihre Stammplätze. Gab man als Organisation so einen Ausweis aus, vermied man jede Konfrontation und gab einen Vertrauensvorschuss, der eigentlich Hoffnungsvorschuss heißen müsste, ging jeder Diskussion von vorneherein aus dem Weg.

»Ihre Eltern sind noch zusammen?«

»Sie wollen wissen, ob sie geschieden sind? Nein.«

»Wie viel Geschwister Sie haben?«

»Drei.«

»Alle drei gesund?«

»Soweit ich weiß, ja.«

»Ihr Mann arbeitet.«

»Er sucht Arbeit.«

»Er hat fertig studiert, n’est-ce pas.«

»Er hat ein Jahr Jura studiert.«

»Er ist also jünger als Sie …« Jetzt hob sie am Ende des Satzes doch ein wenig die Stimme.

»Nein, er ist sieben Jahre älter als ich. Mein Freund gilt als politisch verfolgt. Er ist aus dem Iran geflohen. Er wird vielleicht weiterstudieren, den Industrieingenieur machen, aber das weiß er noch nicht so genau. Das hängt von mehreren Faktoren ab, nicht zuletzt von seinen Sprachkenntnissen. Niederländisch ist keine einfache Sprache, um …«

Und schon gingen die Pferde wieder mit mir durch. Wenn ich mich in die Enge getrieben fühlte, eine – meist nicht nur eingebildete – Verachtung gegenüber Nima wahrnahm, betonte ich stets, dass er ein politisch Verfolgter und kein Wirtschaftsflüchtling war. So als müsste ich mich selbst davon überzeugen, dass jemand, der aus politischen Gründen flieht, ein besserer Mensch ist als derjenige, der vor Armut und Zukunftslosigkeit die Flucht ergreift.

»Er studiert donc nicht mehr Jura.«

»Wenn er Jura studieren würde, müsste er das in einer Sprache tun, die er optimal beherrscht. Das ist hier schwierig.«

»Ihr Mann, er stammt aus einem anderen Land.«

»Aus dem Iran«, sagte ich, bereits mit den Reaktionen vertraut, die diese Antwort hervorrufen konnte.

»Iraaaannn«, wiederholte sie, als müsste sie das Land wiederkäuen.

»Teheran«, ergänzte ich.

»Ihr Mann ist Muslim, n’est-ce pas«, sagte sie.

»Er ist nicht mein Mann, er ist mein Freund. Außerdem ist er kein gläubiger Muslim«, erklärte ich. Auch das hatte ich gelernt, seit ich mit Nima zusammen war: dass es nützlich sein konnte, so schnell wie möglich einzuwerfen, dass mein Freund zwar Muslim sei, seinen Glauben aber nicht aktiv ausübe. Er bete nicht drei bis fünf Mal am Tag, halte keinen Ramadan ein und habe auch kein Problem damit, sein Leben mit einer Nicht-Muslima zu verbringen – im Gegenteil! Er sei, kurz gesagt, viel zu links, um gläubig zu sein. Das Etikett »nicht praktizierender Muslim« wurde meist wie das des politisch Verfolgten als Verdienst betrachtet, als eine Art Medaille am Revers und Passierschein im Freundes- und Bekanntenkreis.

Manchmal – wenn auch nicht jetzt – log ich sogar und erzählte, seine Eltern seien Anhänger des Zoroastrismus, der Lehre Zarathustras. Nima hatte Freunde, die Zoroastrier waren. Mit diesem Glauben, der weder auf der Bibel noch auf dem Koran, sondern auf dem Avesta beruhte, kannte ich mich ein wenig aus. Vor allem aber wusste ich, dass Zoroastrier – erst recht, wenn man ausführte, dass der Begriff von Zarathustra kam – mit Sympathie rechnen konnten. Diese Religion ließ sich mit Nietzsche assoziieren, und mit Nietzsche machte man in manchen Kreisen deutlich mehr Staat als mit welchem Gott auch immer.

»Sie ist eine junge, intelligente Frau. Und Ihr Mann lebt im Land der Ayatollahs …«

Diese Leier war ich ebenfalls leid und machte kurzen Prozess damit: »Mevrouw Schneider, mein Freund lebt in Belgien – eben weil er vor Khomeini geflohen ist.«

Ich verschwieg, dass Nima, der mit seiner zwei Jahre älteren Schwester nach Belgien gekommen war, aus einer wohlhabenden Familie stammte, und verriet ebenso wenig, dass sich sein Widerstand gegen das islamische Regime durchaus in Grenzen gehalten hatte. Mehr als ein paar Nächte im Gefängnis und einen Eintrag auf der schwarzen Liste hatte er, der das Land rasch verlassen hatte, an ideologischem Kampf nicht vorzuweisen – ganz im Gegensatz zu vielen seiner Freunde.

Seine Eltern wollten nicht, dass er eingezogen und gegen den Irak in den Krieg geschickt wurde. Auch deshalb hatten sie wie viele iranische Familien aus der Mittelklasse keine Sekunde gezögert, ihren Sohn samt ihrer Tochter in den Westen zu schicken. Unter dem Schah-Regime hatten sie von der Freiheit des Denkens und Handelns profitiert. Teheran war für sie das Paris des Nahen Ostens. Ihnen graute zwar vor dem autoritären, diktatorischen Schah, aber noch viel mehr vor einem erzkonservativen Gottesstaat. Sie wollten, dass ihre Kinder, notfalls auch in der Fremde, eine Atmosphäre wie in Paris genießen konnten, statt unter einer schiitischen Diktatur zu leiden.

Mevrouw Schneider wollte nicht wissen, wie mein Freund hieß.

»Sie leben mit jemandem, der einen anderen Glauben hat.«

»Ja.«

»Sie sind keine Muslima.«

»Ich bin katholisch erzogen worden.«

»Sie haben nicht vor, überzutreten.«

»Ich bin nicht gläubig. Nicht mehr. Falls ich das je gewesen bin …«

»Und Ihre Eltern …«

»Meine Eltern sind regelmäßig in die Kirche gegangen. Sie haben die großen katholischen Feste gefeiert. Ostern. Allerheiligen. Weihnachten. Jetzt, wo wir Kinder mehr oder weniger erwachsen sind, finden Sie die Gottesdienste und den Glauben nicht mehr so wichtig …«

Sie spielte mit ihrem Armband, das sehr zierlich war – genau wie die beiden Ringe, die sie trug: schmales Silber mit einem winzigen Stein. Es gibt Schmuck, der flüstert, und Schmuck, der schreit. Der von Mevrouw Schneider flüsterte so deutlich hörbar, dass er jeden Schrei übertönte.

»Ihr Mann ist vor der Religion geflohen.«

»Er ist vor einem Gottesstaat geflohen.«

»Und seine Eltern?«

»Die sind noch dort.«

»Ihr Mann ist Araber.«

Oh nein!, dachte ich, auch das musste ich jetzt zum x-ten Mal wiederholen: »Im Iran leben keine Araber, sondern Perser. Er spricht nicht Arabisch, sondern Persisch.« Das Zauberwort »persisch« funktionierte immer – dank der handgeknüpften Teppiche, die als gute Investition galten, vor allem in Belgien, wo Immobilien hoch im Kurs standen.

»Aaron hat Ihnen von unseren Kindern erzählt.«

»Von allen vieren.«

»Mein Mann hat Sie nichts gefragt.«

»Er hat die meiste Zeit geredet«, sagte ich – erleichtert, weil es der Wahrheit entsprach.

»Ich danke Ihnen«, sagte sie unvermittelt. »Ich rufe unsere Haushaltshilfe. Krystina wird Sie hinausbegleiten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Merci et bonne journée.«

Sie drückte auf eine Klingel, die unter der Schreibtischplatte versteckt zu sein schien, und verließ mit einem kurzen Nicken den Raum. Dort blieb ich, mehr oder weniger wie eine Gefangene, in einer zarten Wolke ihres Parfüms zurück. Ein Duft, den ich nicht einordnen konnte. Ich kannte nur den süßen Geruch von Anaïs Anaïs, mit dem ich mich ab und zu am Hals und am Handgelenk betupfte – weniger weil ich diesen schweren weißen Blütenduft so liebte, sondern weil ich den Esprit der Schriftstellerin Anaïs Nin verströmen wollte.

Krystina war nicht die Frau, die mir den köstlichen Käsekuchen vorgesetzt hatte.

Sechs

Gut drei Wochen später rief mich Mevrouw Schneider an. Die drei Studenten, die die Vorstellungsrunden bei den Schneiders bestanden hatten, waren nach wenigen Unterrichtsstunden nicht mehr zurückgekehrt. Über die Gründe ließ Mevrouw Schneider mich im Unklaren, und auch ich machte mir nicht die Mühe herauszufinden, ob sie die Nachhilfelehrer selbst vor die Tür gesetzt hatte oder die Studenten von sich aus aufgegeben hatten. Nachdem der dritte Student versagt hatte, musste nun der Notfallplan her – und ich spielte darin die Hauptrolle.

Am Telefon erwähnte Mevrouw Schneider das missglückte Vorstellungsgespräch mit keinem Wort. Sie tat so, als spräche sie mich zum ersten Mal, und erwähnte, dass sie sich eine optimale Nachhilfe für ihre Kinder wünsche und keine Zeit verlieren wolle: Jeder Tag und jeder Abend müsse sinnvoll genutzt werden, n’est-ce pas?

Ob ich nicht vorbeikommen könne?

»Mein Freund stammt nach wie vor aus dem Iran, müssen Sie wissen.« Das konnte ich mir einfach nicht verkneifen.

»Aaron wird dieses Gespräch führen«, erwiderte sie. Und auch dass mich ihr Mann gern in seinem Büro in der Pelikaanstraat empfange. Ob ich dort möglichst bald hinkommen könne. Passe es mir am nächsten Tag um vier? Solle man mich abholen oder ein Taxi schicken, peut-être?

So elegant das Haus der Schneiders eingerichtet war, so heruntergekommen waren viele Gebäude auf dem Weg zu Mijnheers Arbeitsplatz. Man sah sofort, dass die Schneiders zu den Wohlhabendsten ihrer Gemeinde zählten, selbst wenn das angesichts von Mijnheer Schneiders Arbeitsplatz niemand vermutet hätte: Mehr als einen unaufgeräumten Schreibtisch aus schwarzem Metall und vier Stühle gab es dort nicht. Es roch muffig, so als wäre das von schmutzigem Regen gepeitschte Fenster seit Jahren nicht mehr geöffnet worden und der Betonrost käme durch jede Pore des Gebäudes, in dem ob der Vielzahl von Klingeln und Briefkästen bestimmt zig Firmen untergebracht waren. Die Sekretärinnen in diesem Bauwerk, dessen auffälligstes Stilmerkmal Stillosigkeit war, wurden gemeinschaftlich genutzt wie auch die Bürogeräte, Schreibmaschinen, Kopierer und IBM-Computer. Durch die blinden Scheiben konnte ich die Streben des Kopfbahnhofs Antwerpen Centraal erkennen.

Auf einem Tisch an der Wand in Mijnheer Schneiders Büro lagen alle möglichen Lupen, Zangen und Pinzetten. Die Mikroskope stammten aus prähistorischer Zeit – so kam es mir zumindest vor. In dem grellen Neonlicht, das keine Schatten zuließ und das direkt auf die Tischmitte fiel, erschien alles noch schäbiger als ohnehin schon.

»Ich handle mit Diamanten«, sagte Mijnheer Schneider.