Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

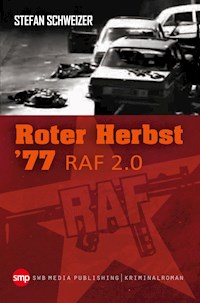

- Herausgeber: SWB Media Publishing

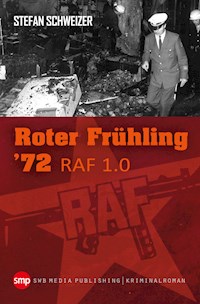

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Der Journalist Michael Engel stößt auf Widersprüche beim RAF-Attentat auf Generalbundesanwalt (GBA) Siegfried Buback: Wusste der Bundesverfassungsschutz (BfV) davon und wenn ja, warum ließ er es zu? Die junge Verfassungsschutzagentin Judith Gerson teilt ihm den Grund für die Ermordung Bubacks mit. Buback wollte den Sturz Willy Brandts restlos aufklären. Unter Lebensgefahr finden Engel und Gerson heraus, dass Willy Brandts Ostpolitik kurz vor der offiziellen Anerkennung der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) stand. Dieser Vorgang stieß auf massive Widerstände. In einer gemeinsamen Aktion der östlichen und westlichen Geheimdienste wurde Brandt durch den Spion Günter Guillaume zu Fall gebracht. Durch ihre sensationellen Entdeckungen machen sich Gerson und Engel mächtige Feinde. Für die deutschen Geheimdienste steht nämlich nicht weniger als die deutsche Staatsräson auf dem Spiel. Schaffen es Gerson und Engel, sich aus den Klauen des Verfassungsschutzes zu befreien? Wird die Wahrheit um den Sturz um Willy Brandt je das Licht der Öffentlichkeit erblicken? Das tödliche Katz-und-Maus-Spiel steuert auf ein fulminantes Finale zu.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 385

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Schweizer / Wackernagel

Mehr Demokratie wagen

Stefan Schweizer / Christof Wackernagel

MehrDemokratiewagen

Polit-Thriller

swb media entertainment

Christof Wackernagel, 1951 in Ulm geboren, wurde 1977 Mitglied der Roten Armee Fraktion, 1980 in Amsterdam inhaftiert und in Düsseldorf zu fünfzehn Jahren Haft verurteilt. Nach der Entlassung arbeitete er wieder als Schauspieler (Lammbock, Männerpension …).

1999 initiierte Christof Wackernagel das Kulturkarawanenprojekt »Humanity’s ark«. Seit 2003 befinden sich seine Lebensschwerpunkte in Deutschland und Afrika.

Dr. Stefan Schweizer, Jahrgang 1973, lebt in Potsdam. Seine schriftstellerischen Schwerpunkte sind politische Extreme, Terrorismus, Organisierte Kriminalität, Menschenhandel und Drogen. Die Themen hat er in Kriminalromanen, Thrillern, Dystopien und Sachbüchern behandelt. Privat bewegt er sich gerne in fremden Ländern und subkulturellen Milieus.

Personen und Handlung sind überwiegend fiktiv. Die den realen Personen des öffentlichen Lebens zugeschriebenen Handlungen entspringen der Fantasie der Autoren.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im

Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die über die

Grenzen des Urheberrechtsgesetzes hinausgeht, ist unzulässig und strafbar.

Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen

sowie die Speicherung in elektronischen Systemen.

Veröffentlicht im Südwestbuch Verlag, einem Unternehmen der

SWB Media Entertainment Jürgen Wagner, Waiblingen, Januar 2021

1. Auflage 2021

ISBN 978-3-96438-011-1

© 2021 SWB Media Entertainment, Gewerbestraße 2, 71332 Waiblingen

Lektorat: SWB Media Entertainment

Titelgestaltung: Dieter Borrmann, Kleve

Titelfotoanimation: © Dieter Borrmann, Kleve

Satz: swb media entertainment, Waiblingen

Druck, Verarbeitung: Custom Printing EU

Für den Druck des Buches wurde chlor- und säurefreies Papier verwendet.

Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücherfinden Sie auf unserer Webseite www.suedwestbuch.de

Teil 1

Kapitel 1

Karlsruhe, Dezember 1976

„Nimm die gepanzerte Limousine! Dann stellen wir zusätzlich zwei Personenschutzautos ab, die dich Tag und Nacht beschützen. Das macht sieben schwer bewaffnete Leibwächter. Nur so bist du in größtmöglicher Sicherheit. Dann trauen sich selbst diese verrückten Steinzeitkommunisten keinen Angriff auf deine Person mehr zu.“

Er drückte die Filterzigarette mit Goldrand in dem schweren Kristallaschenbecher aus.

„Es gibt keine Sicherheit im Leben“, erwiderte sein Gegenüber mit dem schütteren braun-grauen Haarkranz kaltschnäuzig. „Wenn unser Beruf uns etwas lehrt, dann das. Du kannst das Risiko nicht vollständig rausnehmen. Selbst wenn du mir die Bundeswehr zur Verfügung stellst.“

Beide stimmten in ein kurzes Lachen ein. Der andere zündete sich eine neue Zigarette an.

„Aber es erhöht die Chancen, dass du überlebst. Im Moment ist dein Leben keine zehn Pfennige wert. Die warten doch nur auf ihre Gelegenheit. So viel wissen wir.“

„Nein“, blieb er hart. „Ich begehe diesen Kotau vor der Mörderbande nicht. Ich lebe mein Leben so, wie ich es gewohnt bin. Da lasse ich mir nicht reinreden. Nicht von denen und nicht von dir. Meine Freiheit ist mir zu viel wert. Punkt.“

Eine diplomatische Pause folgte, dann Nicken, heiseres Hüsteln.

„Verstehe doch. Denke an deine Kinder. Die brauchen ihren Vater. Wenn du Opfer eines Attentats wirst, sind die ein Leben lang traumatisiert. Du stehst ganz oben auf der Liste – und auch auf anderen. Glaub doch nicht, dass du allen angenehm bist. Viele stören sich an deiner Art, deine Amtsgeschäfte zu regeln. Dir selbst treu zu bleiben. Vor niemandem zu kuschen. Und damit meine ich nicht nur die feigen Mörder. Die Gefahr lauert vielleicht noch ganz woanders. Denk an die Affäre Guillaume. Als du gesagt hast, dass er nur über deine Leiche ausgetauscht wird, habe ich sofort ein ungutes Gefühl gehabt. Das war eine Kampfansage. Da steht viel auf dem Spiel.“

Der Mann, der ein Mehr an Begleitschutz konsequent ablehnte, runzelte die Stirn.

„Wieso Kampfansage? Das ist meine Aufgabe als Chefankläger der BRD. Darauf habe ich einen heiligen Eid geschworen. Und mir ist es egal, wo die Gefahr lauert. Wenn ich mein Leben fremdbestimmen lasse, dann ist es nicht mehr lebenswert. Ende der Diskussion.“

Die konsequente Haltung löste Bewunderung und Entsetzen aus. ‚Der General hat Eier‘; aber auch: ‚Das ist fahrlässig. Geradezu eine Einladung. Mal schauen, ob das gut geht.‘

Karlsruhe, 7. April 1977, 7.59 Uhr.

Der Scharfschütze, der die Aktion aus dem Hinterhalt absichern sollte, hatte sich wie vereinbart im Gebüsch versteckt. Es war nicht einfach gewesen, diesen Ort zu finden. Von hier aus hatte er alles im Blick, und er lief nicht Gefahr, von zufälligen Passanten entdeckt zu werden. Er lag ganz flach auf dem Bauch am Boden. Die Beine hatte er ein wenig gespreizt. Zur Tarnung war seine Kleidung olivgrün und zusätzlich hatte er sich mit ein paar Zweigen bedeckt. Er atmete tief ein und aus. Er blickte durch das Zielfernrohr des NATO-Scharfschützengewehrs. Die Kreuzung lag perfekt in seinem Schussfeld.

Jetzt konnte er kommen. Wenn das Kommando ihn nicht erwischte, würde er den Rest erledigen. Kinderspiel.

Einige Minuten später, wenige Kilometer entfernt …

Der Dienstmercedes des Generalbundesanwalts fuhr um 8.27 Uhr vor dessen Haus vor. Ein prächtiges, ganz in weiß gestrichenes Einfamilienhaus mit roten Dachziegeln in ruhiger Wohnlage, mit weltläufigen Nachbarn. Die Fahrbereitschaft war ein wenig zu früh dran. Nach dem letzten Anschiss hatte sie sich vorgenommen, keinen Stein des Anstoßes mehr zu liefern.

„Ich wechsle die Autokennzeichen aus. Vorhin hatte ich ein ungutes Gefühl. Ich glaube, wir sind verfolgt worden“, sagte Fahrer Goebel, der mit seinem militärischen Kurzhaarschnitt wie ein GI aussah.

„Das bildest du dir nur ein“, erwiderte Personenschützer Wurster.

Im Gegensatz zu seinem Namen war er durchtrainiert und besaß kein Gramm Fett zu viel. Er hatte eine Einzelkämpferausbildung bei der Bundeswehr absolviert. Danach zig Lehrgänge, um hochrangige Personen des öffentlichen Lebens zu schützen. Vor der roten Gefahr, die überall lauerte. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis der Ivan angriff – so war zumindest die allgemeine Stimmung.

Goebel stieg aus und machte sich mit dem Schraubenzieher an die Arbeit. Wurster saß auf dem Rücksitz, rauchte entspannt eine amerikanische Filterzigarette und blätterte in einem Springer-Blatt. Er schaute sich gerne die jungen Frauen an, die kokett gekleidet abgebildet wurden. Die neu angebrachten Autokennzeichen dienten dazu, Verfolger und Beobachter zu verwirren. Drei Minuten später überraschte der General seine Mitarbeiter. Heute hatte er ausgesprochen gute Laune. Goebel öffnete beflissen die Beifahrertür und deutete einen Diener an. Der Boss schüttelte den Kopf.

„Geht nicht. Aktenstudium.“

Wurster stieg hinten aus und vorne wieder ein. Der General nahm, ein französisches Chanson pfeifend, auf dem Rücksitz Platz. Sorgfältig holte er aus seiner Aktentasche Unterlagen, öffnete die Dokumentenmappe, zückte einen grünen Stift und machte sich hin und wieder Notizen an den Rand der Blätter.

Kurz vor der Linkenheimer Straße passierte der dunkelblaue Mercedes eine Esso-Tankstelle. Eine große und eine kleinere Gestalt hantierten dort mit einem Schraubenzieher an einem Motorrad herum. Eine wahre Suzuki-Kanone, die schnellste Serienmaschine der Welt. Die Bewegungen wirkten fahrig und verdächtig. Die Personen trugen olivgrüne Helme und eine dazu passende Motorradkluft. Der Helm diente dem Schutz und als Verkleidung. Das Duo registrierte das Auto des Generals. Es war an der Zeit. Gut so, denn der Tankstellenpächter hatte sie schon kritisch beäugt. Das ungleiche Paar schwang sich aufs Motorrad. Der Motor heulte auf.

„Auffälliger geht’s wohl nicht“, meckerte der Sozius.

„Eine klasse Maschine“, hallte die hohe Stimme gedämpft durch den Helm. „Schade, dass wir sie nicht behalten können.“

Das Motorrad nahm mit gehörigem Abstand die Verfolgung des Daimlers auf. Wurster und Goebel hingen ihren Gedanken nach. Der Mann mit der ausgeprägten Stirnglatze war immer noch ganz in sein Aktenstudium vertieft. An der Kreuzung Linkenheimer Straße/Ecke Moltkestraße sprang die Ampel auf Rot. Der blaue Mercedes stoppte. Der hinten sitzende Motorradfahrer klopfte seinem Kompagnon auf die Schulter. Der nickte. Beinahe bedächtig schob sich die Suzuki neben den Wagen. Sie stand knapp einen Meter vom Mercedes entfernt. Der Sozius warf einen Blick ins Wageninnere. Der General sah hoch und bemerkte den bohrenden Blick des Beifahrers. Aber er witterte keine Gefahr, lächelte sogar.

Dann ging alles blitzschnell. Der Sozius zog aus einer blauen Sporttasche ein verkürztes Selbstladegewehr. Der General erstarrte. Purer Schrecken zeichnete sein Gesicht. Beide Hände drückten verzweifelt gegen das Autofenster.

„Nein!“, schrie der Mann. „Nein! Nein!“

Seine Schreie waren zwecklos. Der Sozius legte an, ohne abzusteigen. Die Bewegungen waren flüssig. Das hatte er bis zum Umfallen geübt. Für diesen Augenblick. Den Triumph der Rache. Schüsse hallten. Die Kugeln durchsiebten Kopf, Oberkörper und Rumpf. Der General sackte blutüberströmt auf seinem Sitz zusammen. Die Akten lagen verstreut auf den Sitzen und auf dem Boden. Mit Blut besudelt. Der Mann röchelte und spuckte Blut. Dann zuckte er zwei Mal heftig, bevor er erstarrte.

Das Motorrad fuhr einen halben Meter nach vorne. Wurster und Goebel begriffen erst jetzt. Panik machte sich auf ihren Gesichtern breit. Instinktiv griff Wurster nach seiner Waffe. Aber als er nach links blickte, starrte er in den Gewehrlauf.

„Verdammt!“, schrie er. „Die Schweine haben uns …“

Weiter kam er nicht. Eine Salve brachte ihn zum Verstummen. Goebel stand Todesfurcht ins Gesicht geschrieben. Instinktiv wollte er das Gaspedal durchdrücken. Doch auch das hatten die Motorradkiller vorhergesehen. Wieder peitschten Schüsse durch den Morgen. Wie von Zauberhand rollte der Mercedes an. Langsam schob er sich über die Kreuzung. Das Motorrad folgte wie ein Gespenst mit wenigen Metern Abstand im Schritttempo. Der Mercedes prallte mit Schrittgeschwindigkeit gegen einen grauen Begrenzungspfahl. Das Motorrad schob sich vorsichtig an das Auto heran und blieb in einem halben Meter Entfernung stehen. Die große Gestalt schaute in aller Ruhe in das Wageninnere. Sie vergewisserte sich, dass sie das Ziel erreicht hatten. Die Limousine war blutgetränkt. Der General war tot. Daran bestand kein Zweifel. Personenschützer und Fahrer lebten noch. Aber sie waren zu keiner Gegenwehr mehr in der Lage. Um sicherzugehen drehte das Motorrad eine Runde um den Daimler. Dann klopfte die hinten sitzende Person dem Fahrer erneut auf die Schulter. Das Motorrad nahm rasant Fahrt auf und verschwand vom Tatort.

Der Fahrer raffte sich mit letzter Kraft auf. Er öffnete die Autotür und schleppte sich nach draußen.

„Mutter! Mutter! Mutter!“, schrie er verzweifelt, während er nach wenigen Schritten auf der Straße blutüberströmt zusammenbrach.

Der Scharfschütze hatte die blutrünstigen Szenen durch sein Fernrohr beobachtet. Alles war nach Plan gelaufen. Kein Grund einzugreifen. Zügig baute er das Scharfschützengewehr zusammen und packte es in einen olivgrünen Rucksack. Die Zweige schob er schnell zu einem unauffälligen Haufen zusammen. Dann bewegte er sich durch das Grün rasch Richtung Straße. Dort würde der kleine, rote Fluchtwagen auf ihn warten. Autos würden nicht auf der Fahndungsliste stehen, also waren sie auf der sicheren Seite. Er musste sich beeilen, durfte aber nicht auffallen. Also ging er zügig, anstatt zu rennen. Bald würde es vor den Schweinen hier nur so wimmeln. Aber dann war er bereits weit weg. Und das Oberschwein hatten sie erwischt. Eiskalt abserviert. Alles lief nach Plan.

Kapitel 2

Stuttgart, Sommer 2017

Die Atmosphäre im Großraumbüro des Pressehauses in Stuttgart-Möhringen war ungut. Schlechtes Karma und böse Vibes. Wie immer seit Beginn der Zeitungsmisere. Jeder fürchtete um seinen Job. Jeder wünschte, dass es zuerst alle anderen erwischte. Jeder tat so, als ob ohne ihn der Laden nicht laufen würde. Diejenigen ohne Würde krochen Bossen in den Allerwertesten. Bis zum Anschlag. Brown nose supreme – hier zeigte sich, wozu der Mensch in der Lage war.

Aggressives Klappern der Tastaturen, gehetzt geführte Telefonate. Alle machten einen auf ganz wichtig und unentbehrlich. Seitdem bekannt geworden war, dass der Verlag in eine finanzielle Schieflage geraten war, wollte keiner der erste sein, der aus Rationalisierungsgründen vor die Türe gesetzt wurde. Im letzten Winter hatten sie die Heizung kälter stellen müssen, da eine um ein Grad gesenkte Raumtemperatur im Jahr eine nicht unbeachtliche Summe Euros sparte, auf die die Aktionäre bei der jährlichen Dividendenausschüttung auf keinen Fall verzichten wollten. Sollten doch die Schreiberlinge selbstgestrickte Socken, Pullis und Schals mit in die Redaktion nehmen – deren Problem, oder? Der Clou war, dass der Verleger die Belegschaft außerdem gezwungen hatte, über die winterlichen Sparmaßnahmen mit satirischem Unterton zu berichten, wobei das von den Betroffenen niemand als Satire empfand. Seitdem war die Atmosphäre im Pressehaus sehr angespannt – die Fronten waren verhärtet. Jeder gegen jeden, homo homini lupus est, wie beinahe überall in der Arbeitswelt und in weiten Teilen der Gesellschaft.

Michael Engel spielte mit der Tastatur und der Maus – ohne Ziel. Er tat geschäftig, was ihm schwerfiel. Er wusste, dass die Kollegen ihn mit Argusaugen beobachteten. Er war alt, stand ohnehin kurz vor dem Frühpensionierungsalter, und es hätten kaum objektive Gründe dagegengesprochen, ihn als einen der Ersten wegzurationalisieren. Aber Michael war immer ein Reporter der alten Schule gewesen. Der Wahrheitsfindung mit hohen moralischen und ethischen Maßstäben verpflichtet. Und wenn er einmal bei einer Geschichte Blut geleckt hatte, dann gab es für ihn kein Halten mehr.

Obwohl die Arbeitsplätze im Großraumbüro weitgehend durch einen hässlichen, graugrünen Sichtschutz vor fremden Blicken abgeschirmt waren, wusste Michael, dass ihm von links und rechts genau auf die Finger geschaut wurde. Hinzu kam die Leitung der Zeitung, die jeden seiner Arbeitsschritte anhand des Computer-/Internet-Protokolls nachvollziehen konnte. Es war schon vorgekommen, dass Mitarbeiter abgemahnt wurden, weil sie während der Arbeitszeit private Mails verschickten oder nach Dingen googelten, die nichts mit ihrer Arbeit zu tun hatten. Das tat Michael nie. Aber er suchte nach Meldungen, die er interessant fand, und die manchmal nichts mit seinen wirklichen Aufträgen zu tun hatten. Seine Aufträge fand er nämlich meistens zum Gähnen. Was von seinem Chef so beabsichtigt war. Der vorletzte Chefredakteur hatte ihn vom Politikressort zum Lokalteil versetzt. Höchststrafe, weil Michael die Antrittsrede des Neuen nach rekordverdächtigen vier Minuten und 47 Sekunden ostentativ geschwänzt hatte, was der Neue vollkommen richtig als Affront verstand.

Jetzt recherchierte Michael die neuesten Meldungen zu den Diesel-Fahrverboten, passend zu seinem neuen Auftrag. Stuttgart stand neben Hamburg im Fokus des Interesses, da in beiden Städten die Schadstoffwerte in der Luft jenseits von Gut und Böse lagen. Gelangweilt blickte er vom Bildschirm an die steril-weiße Decke des Redaktionsraums, da er die diesbezüglichen Statistiken beinahe auswendig kannte und sie ihm keine neuen Erkenntnisse lieferten. Die grellen Leuchten verbreiteten unangenehmes, künstliches Licht, das furchtbar in den Augen brannte. Er überlegte, ob er sich einen Schluck von dem feinen Hochprozentigen gönnen sollte, der im hintersten Winkel seiner untersten Schublade gebunkert war. Alles war zum Kotzen. Hoffnungslos. Berufliche Endstation. Eine Sackgasse, aus der er nicht mehr herauskommen würde. Er blickte auf die Uhr. Noch vor 12 Uhr. Zu früh für eine flüssige Mahlzeit, selbst wenn man eine neoliberale Brille aufsetzte.

Er durfte Heribert Matschke nicht verpassen. Den Chef. Seinen Chef. Noch Leiter vom Lokalteil, aber mit Ambitionen nach ganz oben. Er musste dringend mit ihm reden, auch wenn es einiger Tricks bedurfte, um sich eine passende Begründung auszudenken. So wie bisher ging das aber auf keinen Fall weiter. Denn dann ging er ohne Frage kaputt. Anti-Diesel-Demonstrationen und Vereinsjubiläen, einfach zum Kotzen, eigentlich Arbeit für Volontäre. Aber was anderes durfte er, obwohl ein alter Hase, seit einiger Zeit nicht mehr machen. Schuld war seine Kampfansage gegen den Neuen und: Den feinen Herren war seine Berichterstattung zu kritisch und zu offen gewesen. Aber das konnte er nicht anders. Weichspülen war ihm fremd. Das überließ er lieber anderen. Das entsprach nicht seiner Berufsauffassung. Was auf den Tisch musste, gehörte auf den Tisch. Ihm war schlecht. Die Situation schlug ihm auf den Magen.

Dann segelte Matschke herrisch und großmannssüchtig ins Großraumbüro. Die Türe krachte fulminant gegen den Türstopper. Hätte sich jemand anderes so etwas erlaubt, wäre er zusammengefaltet worden. Der bullige Endfünfziger mit ausgeprägtem Wohlstandsbauch hatte ein knallrotes Gesicht, das von zu vielen Zigaretten und vom feinen Hochprozentigen gezeichnet war. Der graugestreifte Boss-Anzug passte ihm nicht, er sah aus wie eine Schießbudenfigur. Verschenkte Eleganz. Die Ärmel waren zu lang, die Hosenbeine überlappten die blank gewichsten braunen Lederschuhe mit schwarzen Plateausohlen, die nötig waren, um die geringe Körpergröße auszugleichen. Matschke sah unvorteilhaft aus: klein, dick, untersetzt und nach bösem Bluthochdruck. Gebieterisch ließ er den Blick über das Büro gleiten, um zu kontrollieren, ob auch jeder seiner Untergebenen seinen Pflichten nachkam. In Michaels Richtung blickte er keine Sekunde. Dafür war der zu unwichtig – quasi schon nicht mehr auf dem Radar. Nach schrecklich langen zwei Minuten gab sich Matschke einen Ruck und begab sich in sein Chefbüro. Die Tür flog mit lautem Krach zu.

Michael überlegte, was er tun sollte. Wenn er jetzt zum Chef ging, würde das von allen registriert. Egal, das musste er in Kauf nehmen. Sein Anliegen war stärker als die Furcht, dass hinter seinem Rücken gelästert wurde. Los jetzt. Wenn er zu lange wartete, lief er Gefahr, dass Matschke telefonierte, das Büro verließ, um sich zum Lunch zu treffen oder im Pressehaus umherlief, um seine Mitarbeiter zu quälen und bei gleichgestellten Kollegen Interna und Informationen abzugreifen, die ihm dabei halfen, sich ganz oben einzuschleimen und andere in die Pfanne zu hauen. Darin war er große Klasse, und deshalb saß er auch auf dem Posten. Intrigen spinnen, nach unten treten und nach oben buckeln – das war seine Welt.

Okay, was musste, das musste. Michael gab sich einen Ruck. Stand auf. Ihn schwindelte ein wenig. Er riss sich zusammen. Es gab keinen Grund, vor dieser Pfeife Angst zu haben. Die Witzfigur war doch lächerlich. Er spürte die Last der Blicke auf seinem Rücken. Sollten sie glotzen. Er war ihnen keine Rechenschaft schuldig. Nur sich selbst und der journalistischen Wahrheitsfindung.

Die neue Sekretärin Janine Hübsch war eine Wucht. Zumindest optisch. Wenn man auf Sexpuppen stand. Das war eigentlich keine Frau, sondern ein Fleisch gewordenes Klischee. Mitte zwanzig, wasserstoffblond; an den entscheidenden Stellen wie Wangen-, Brust- und Gesäßpartie war chirurgisch nachgeholfen worden. Die Fingernägel waren bunt angemalt und so lang, dass Michael bezweifelte, dass sie überhaupt tippen konnte, ohne einen schwerwiegenden Arbeitsunfall zu riskieren, der einen sofortigen Termin bei Maniküre und Arzt nach sich zog. Vermutlich tat sie sich schon beim Drücken eines Aufzugknopfs schwer. Aber sie verfügte offensichtlich über andere Qualitäten, die ihr neuer Chef mehr schätzte, als den üblichen Personal-Assistant-Kram.

„Ja, bitte?“, fragte sie mit einer Stimme, die ihr in der Belegschaft den Titel „Miss Telefonsex“ eingebracht hatte.

Die Stimme jagte Michael lediglich einen kalten Schauer über den Rücken. Das war nicht sein Ding. Er stand auf Frauen aus Fleisch und Blut. Bei ihrer Frage blickte sie Michael an, als ob ihr dieser ein Exemplar der Obdachlosenzeitung „Trottwar“ in der Klett-Passage andrehen und nach einem erfolglosen Versuch einen Euro aus der Tasche luchsen wollte.

„Ich muss mit Herrn Matschke über neue Erkenntnisse sprechen, die ich bei einem wichtigen Auftrag gesammelt habe. Er hat mich darum gebeten, ihm sofort Bescheid zu geben.“

Als sie ausführlich mit den Wimpern klimperte, fiel ihm auf, wie unnatürlich lang diese waren. Und ihre langen blonden Haare bestanden vermutlich zur Hälfte aus Extensions. Das Parfüm hätte den Ansprüchen eines der exklusiv-hochpreisigen Bordelle entsprochen, die es in Stuttgart häufiger gab als Obdachlosenasyle und karitative Einrichtungen.

„Haben Sie denn mit Herrn Matschke einen Termin vereinbart? Sie wissen ja, wie begehrt er ist.“

Ihre Stimme ging ihm durch Mark und Bein, aber anders als den meisten seiner männlichen Kollegen. Während er ihren blutrot geschminkten Mund anschaute, versuchte er die Gerüchte auszublenden, die seit geraumer Zeit die Runde machten, à la „Matschke nimmt seine neue Tippse mindestens zwei Mal täglich ran“. Die mutigeren Kollegen sprachen offen von Viagra, Amphetaminen, Koks und Ritalin, das er seinem ADHS-kranken Sohn klaute. Anscheinend gab es im Hause Matschke einen heftigen Streit: Obwohl der Junior unbedingt auf Cannabis zur ADHS-Reduzierung umsteigen wollte, bestand der Alte weiter auf Ritalin, das bei ihm selbst wie Koks wirkte, um weiter seinen Spaß beim Pimpern zu haben – sollte doch der Junge schauen, wie er mit seiner Vollspastenkrankheit umging. Eine Taschengelderhöhung sollte dem Junior helfen, sein Gras ohne Beschaffungskriminalität zu organisieren.

Als Michael den Kopf schüttelte, verfinsterte sich ihre Miene. „Ich fürchte, dass so spontan ein Termin nicht möglich ist“, spielte sie ihre Macht aus. „Herr Matschke hat mich angewiesen, nur ganz wichtige Personen oder solche mit vorher vereinbarten Terminen zu ihm zu lassen.“

Michael wunderte sich keineswegs über das Maß an Feindseligkeit, das ihm entgegenschlug.

„Ich weiß“, beschwichtigte er. „Aber mein Anliegen ist tatsächlich von größter Wichtigkeit. Herr Matschke wird es sehr zu schätzen wissen, wenn Sie mich vorlassen.“

Ihr „Oh“ stand in krassem Gegensatz zum gelangweilten Gesichtsausdruck. Michael spürte ein Ziehen im Nackenbereich und im Rücken kündigten sich Schmerzen an.

„Es geht um das Feature, das Herr Matschke mit dem Herausgeber besprechen wollte.“

Natürlich gab es kein Feature, das Matschke mit dem Herausgeber besprechen wollte und schon gar keines, an dem Michael mitschrieb. Aber so langsam kam Bewegung in die Blondine. Die Stichworte zogen.

„Dann werde ich mal schauen. Einen kleinen Augenblick bitte.“

Mit einem abenteuerlichen Hüftschwung drehte sie sich um und gab ihm einen atemberaubenden Anblick auf ihre Hinterseite frei. Das bordeauxrote Kleid bedeckte ganz knapp ihr wohlgeformtes Gesäß. Die schwere Türe des Redaktionsbüros flog hinter ihr mit ungeheurem Schwung wieder zu. Es kam ihm wie eine Ewigkeit vor, bis ihm die heilige Halle geöffnet wurde.

„Herr Matschke lässt bitten. Er ist aber er nur ganz kurz zu sprechen.“

Mit einem kurzen Nicken bedankte er sich bei dem Blondchen.

„Was gibt’s, Engel?“, fuhr Matschke ihn barsch an. „Sie wissen doch, wie viel ich um die Ohren habe.“

Das Gesicht war noch stärker gerötet, vermutlich hatte er sich gerade eine flüssige Zwischenmahlzeit gegönnt.

„Sie haben maximal fünf Minuten. Dann ruft nämlich der Staatssekretär an. Sie wissen schon: Nachhaltigkeit BAWÜ, Umstrukturierung Autoindustrie, Erhalt der Arbeitsplätze … Die ganz großen Geschütze. Und ich erhalte die Infos aus erster Hand und als erster.“

Matschke tippte ungeduldig mit seinen roten Wurstfingern auf die Glasschreibtischplatte und fixierte Michael, als ob er ihm dadurch noch deutlicher machen würde, wie durchsichtig und unwichtig er war.

‚Von wegen Staatssekretär‘, dachte Michael, ‚die einzige, die dich hier anruft, ist deine Alte, um dir nicht allzu viel Freiraum mit der neuen Sekretärin zu gönnen.‘ Aber vielleicht lag er auch falsch.

„Sollten Sie nicht schon auf der Anti-Diesel-Demonstration am Stöckach sein?“, schob der Chef hinterher, um klarzumachen, dass er den Überblick hatte und über alles und jeden Bescheid wusste.

„Ich habe noch eine halbe Stunde“, entgegnete Michael ruhig. „Ich möchte hiermit nochmals ganz offiziell anfragen, ob ich zum NSU-Prozess nach München fahren kann, um darüber exklusiv für unsere Zeitung zu berichten. Mir sind hier in der allgemeinen Presseberichterstattung Ungereimtheiten aufgefallen und ein Prozessbesuch würde mir helfen, diese zu klären. Sollten sie sich nicht aus der Welt schaffen lassen, dann böte das ja einen idealen Ansatzpunkt, um eine Artikelreihe darüber zu verfassen und …“

Mit einer entschiedenen Handbewegung brachte ihn Matschke zum Verstummen.

„Würde mir helfen“, äffte Matschke ihn nach. „Gehen Sie doch zum Bibelkreis oder zu den Anonymen Alkoholikern, wenn Sie Hilfe benötigen. Solch ein Blödsinn. Sie und Ihre Verschwörungstheorien. Sogar mein Golden Retriever schaut mit meiner um diese Zeit immer leicht sedierten Gattin das ARD-Mittagsmagazin an und weiß über den NSU-Prozess mindestens genauso gut Bescheid wie Sie. Da gibt es nichts zu holen. Wir kaufen weiterhin die Agenturmeldungen, das ist am einfachsten, billigsten und vor allem laufen wir nicht Gefahr, irgendwelche Prozesse wegen Falschbehauptungen an den Hals zu kriegen, wie das bei Ihnen der Fall sein könnte. Außerdem, wie wollen Sie das Thema eigentlich im Lokalteil unterbringen?“

Michael schluckte. Er versuchte, nicht rot zu werden. Und er unterdrückte den wütenden Impuls, dem aufgeblasenen Affen eine zu scheuern. Die letzte Frage war berechtigt, aber er hatte sich vorbereitet.

„Ja, klar, Lokalteil: Wir machen einen Vergleich zwischen den RAF-Prozessen in Stuttgart in den 70er und 80er Jahren und dem NSU-Spektakel in München heute. Außerdem habe ich einen Informanten, der neue Details über die Verstrickung der baden-württembergischen Polizei mit Blood & Honour und …“

„Vergessen Sie den Papst, die Kanzlerin und den US-Präsidenten nicht“, höhnte Matschke. „Von diesem Scheiß will ich nichts hören. Verschwörung bis in die höchsten Kreise. Dass ich nicht lache. Das waren Nazi-Proleten, die mehr Glück als Verstand hatten.“

„Das hat nichts mit Verschwörung zu tun. Und mein journalistischer Auftrag verpflichtet mich, die Öffentlichkeit …“

Matschke hieb drei Mal mit voller Wucht auf die Glasplatte. Der Tisch vibrierte gefährlich – seismologische Schwingungen mit einer 7,5 auf der Richterskala – bekam aber keinen Sprung. Da war noch Luft nach oben, aber das wollte Michael ein anderes Mal austesten.

„Ihr journalistischer Auftrag verpflichtet Sie, über das zu berichten, was Ihnen Ihr Brötchengeber aufträgt. Und hier habe ich das Sagen. Deshalb: Vergessen Sie den NSU ein für alle Mal. Das können Sie in Ihrer Freizeit machen, wenn es unbedingt sein muss. Aber nicht während der Arbeitszeit. Die Leser haben genug von dem Mist. V-Männer, Geheimdienste, Rechtsradikale. Neun tote Türken und eine Polizistin? Das hängt doch jedem zum Halse raus. Was soll der Scheiß? Damit wollen sich die Leute nicht auch noch belasten. Wozu denn? Und wenn, dann nur in vorgefertigten Agentur-Häppchen. Was die Leute interessiert, ist, was hier bei uns passiert. Vor Ort sozusagen. Das zieht. Das bringt Absatz. Wenn Oma Gertruds Katze von der Feuerwehr gerettet wurde und sich der Feuerwehrmann dabei das Bein brach und seitdem traumatisiert ist und seinem Dienst nicht mehr nachgehen kann. Zehn Mal interessanter für den Durchschnittsleser als irgendein NSU-Quatsch, bei dem nicht einmal die Bundesanwaltschaft den Durchblick behält.“

Jetzt bebte der Chef beinahe. Sein Gesicht war puterrot. Michael hatte fast Angst um seine Gesundheit. Er wusste aber auch, dass das zu der Schmierenkomödie gehörte, die der Typ gerade abzog. Er taxierte die Situation und entschied, dass ein Versuch noch drin war, bevor es richtig unangenehm wurde. Also, auf ein Letztes …

„Ich wäre bereit, einen Teil der Spesen …“

„Hahaha! Legen Sie lieber Ihr Geld in was Vernünftiges an. Gehen Sie mal in die Altstadt, kräftig einen wegstecken. Einen verbunkern, das alte Rein-und-Raus-Spiel, die Karnickelmethode, das verstehen Sie doch. Vielleicht werden Sie dann entspannter. Oder kaufen Sie sich was zum Runterkommen. In ihrem Fall würden vermutlich Benzodiazepine helfen. Oder fahren Sie verdammt nochmal nach München in Ihrer Freizeit, von Ihrem Geld. Dann können Sie auf Ihrem lächerlichen Blog davon berichten. Dessen Genehmigung ich übrigens jederzeit widerrufen kann.“

Bam! Eine unverhohlene Drohung. Aber völlig zu Unrecht: Dafür war keine Genehmigung nötig, das war reine Panikmache. Michael ballte die Hände in seinen Hosentaschen zu Fäusten. Er atmete ruhig ein und aus. Das Telefon klingelte. Matschke plusterte sich auf, zog die rechte Augenbraue hoch und wedelte aufgeregt in Richtung Michael, der sich umdrehte und Richtung Ausgang bewegte. Klack. Der Hörer wurde geräuschvoll abgehoben. Prusten, Geräuspere und schweres Atmen.

„Ja natürlich, ich habe den Anruf des Herrn Staatssekretärs ja bereits erwartet“, hörte er noch, als er die Türe hinter sich schloss.

Michael bemühte sich, seine Enttäuschung zu verbergen. Schlich sich zu seinem Schreibtisch und rief die neueste Berichterstattung über den NSU-Prozess in der Süddeutschen auf. Dann öffnete er die unterste Schreibtischschublade und suchte im hinteren Bereich der Stahlschublade den silbernen Flachmann. Leise schraubte er den Deckel ab. Der scharfe Geschmack des Cognacs ließ ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen. Sein Handy tutete. Scheiße. Er spürte förmlich, wie sich etliche Köpfe in seine Richtung drehten. Das Display zeigte ihm den anstehenden Termin an. Er seufzte, schraubte den Deckel wieder zu und verstaute den Flachmann in der Schublade. Er musste zum Stöckach. Und zwar pronto. Sonst drohte ihm nach dem Auftritt gerade eben eine erste Abmahnung. Die würde zwar so unweigerlich kommen wie der Winter, aber er wollte sie so lange wie möglich herauszögern.

Die Demonstration war wirklich unterste Schublade. Das musste man gesehen haben. Stuttgart war weltweit eine der Städte mit den schlechtesten Luftwerten überhaupt. Und der Stöckach behauptete innerhalb der Stuttgarter Stadtgrenzen einen Spitzenplatz im Negativranking. Michael schätzte, dass sich etwa hundert aufgebrachte Schwaben zusammengerottet hatten. Das waren weit weniger Teilnehmer als von den Organisatoren der Demo angekündigt. Aber der Zorn der Menschenmenge war deutlich zu spüren. Hasserfüllte Blicke. Transparente mit „Diesel-Mörder“, „Umweltdrecksau“ und „Vergaser“ zählten noch zu den harmloseren. Die Volksseele kochte. Eine Grauhaarige erledigte nebenher die Kehrwoche und streichelte das Trottoir mit liebevoller Hingabe. Michael wünschte ihrem Mann, dass auch ihm mitunter eine solche Behandlung zuteilwurde.

„Umweltsünder raus!“, skandierte die Menge.

Michael schoss einige Fotos. Seit den Rationalisierungsplänen musste er das auch noch selbst machen. Drei Varianten. Direkt in die Menge, sodass es wie Tausende von Demonstranten aussah. Die Menge mit genügend Platz drum herum, sodass sogar ein geistig Minderbemittelter erkannte, wie wenig Demonstrationshansel teilnahmen. Und schließlich ein Foto mit Fokus auf den Plakaten. Wutbürger in voller Aktion!

„Sie send au so oiner von dr Lügenpresse“, pflaumte ihn eine gutbürgerlich aussehende Frau mit elegantem Sommerseidenschal in dezenten Brauntönen an. „Des isch abbr immr au desselbe. Stuttgart 21, Diesel, d’Kanzlerin und diese Flüchtlinge. Älles isch nur no verschtunke und verloge. Und diese Autos. Schlimmer als …“

„… damals die KZs“, ergänzte Michael geistig und erschrak gleich über seinen eigenen Gedanken, den er der Alten zugeschrieben hatte.

Aber so oder so ähnlich dachten viele der militanten Anti-Diesel- oder K-Stuttgart-21-Demonstranten. Und dass er sich als Lügenpresse diffamieren lassen musste, zeigte ihm, wie erschreckend abgestumpft das gesellschaftliche Klima war. Da verschwammen die Grenzen zusehends, alles wurde eins und nichts wurde alles. Zwischen PEGIDA und Wutbürgern der anderen Art verlief nur ein ganz schmaler Grat. Herkömmliche politische Muster wie links und rechts zogen nach seinem Empfinden nicht mehr. Heute gab es bestenfalls noch die Dichotomie Nationalpopulisten und Globalisten.

„Diesel-Mörder!“

Immer wieder neue Sprüche – dem Stuttgarter Einfallsreichtum schienen keine Grenzen gesetzt. Dann kam plötzlich extreme Unruhe in die Menge. Das Skandieren ebbte ab, aber der Geräuschpegel stieg weiter an. Eine schwarze Diesel-S-Klasse bog von der Neckarstraße kommend an der bunkerartig gebauten Staatsanwaltschaft nach rechts ab. Auf der Höhe des Zeppelin-Gymnasiums wurde der Lärm ohrenbetäubend. Eine Mitsechzigerin mit rotem Haar, schwarzem Kaschmirmantel, grünem Winterrock und braunen Stiefeln rotzte mit voller Wucht auf die Windschutzscheibe des Diesel-Fahrzeugs.

„Du elendige Drecksau, hau bloß ab!“, „Du Schwein, verpiss dich!“ und „Kindermörder!“ wurde der verängstigte Autofahrer von allen Seiten wüst beschimpft, dem jetzt auch noch der Weg verstellt wurde. Spucke, vollgerotzte Taschentücher und unzählige Stinkefinger begleiteten das Martyrium des Autofahrers.

„Dieselfahrzeuge sind schlimmer als Atombomben“, gab der Mitsiebziger, der neben Michael stand, von sich.

Michael hatte genug. Er hatte alles gesehen. Wenn er daran dachte, dass er heute noch den Artikel schreiben musste, wurde ihm wieder leicht flau im Magen. Die Demonstration hatte ihm gehörig zugesetzt. Actionhaltiger als ein hochpolitischer Schauprozess in München war sie allemal. Aber nicht sein Niveau, nicht sein Anspruch. Wenn schon Journalist, dann ein richtiger. Und dass er das mit Anfang sechzig nicht mehr hinkriegte, versetzte ihm einen tiefen Stich. Denn er war der Wahrheit verpflichtet. Insbesondere der Wahrheit bei heiklen Themen. Wie beim NSU-Prozess. Zu dem er nicht durfte. Aber er würde darüber berichten. Zum Glück bot das World Wide Web heute jedem die Gelegenheit, seine Wahrheiten der Welt mitzuteilen. Das war sein Programm für die vielen einsamen Abendstunden in seiner kleinen Dreizimmerwohnung im Stuttgarter Westen.

Kapitel 3

Köln, Frühjahr 1974

„Das zentrale Problem mit diesen Leuten ist“, erklärte der VS-Präsident, „dass sie sich moralisch überlegen fühlen. Sie sind im Recht, sie sind auf der richtigen Seite, sie kämpfen für das richtige Ziel – und wir sind in ihren Augen nur moralisch verwerflicher Abfall.“

Mit ernster Miene nickten seine Kollegen, die um den ovalen Eichenholztisch versammelt waren.

„W-ww-iir sssind die ‚Sch-schwei-heine‘“, stotterte der Kollege für Sonderaufgaben, dessen Fortschritte bei der Einschleusung in die „Antiimp“-Szene vielversprechend waren, da er vor allem von von Mitleid erfüllten Frauen gefördert wurde, die ihm die Möglichkeit einer Selbstbestätigung geben wollten.

„Diese Selbstgerechtigkeit!“, stieß der Kollege stellvertretender Abteilungsleiter 1 wütend hervor, „diese Anmaßung, dieser Größenwahn – ich könnte sie alle …“, kopfschüttelnd brach er ab.

„Aber das ist ihre Stärke“, fuhr der Präsident fort, „und damit müssen wir umgehen.“

Er suchte kurz in seinen Papieren, zog eines heraus und las vor: „‚Es ist unsere moralische Pflicht, denjenigen Figuren das Handwerk zu legen, die dafür verantwortlich sind, dass wir in der Hölle leben und nicht im Paradies, tun wir das nicht, sind wir objektiv ihre Komplizen‘ – allein diese Sprache“, fügte der VS-Präsident hinzu, legte das Blatt ab und sah in die Runde, „macht deutlich, dass es sich bei diesen Personen nicht um politische, sondern um quasireligiöse Fanatiker handelt. Sie haben keine Ideologie, sondern einen Glauben – und sind damit wesentlich gefährlicher als irgendwelche marxistisch verseuchten Spinner.“

Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück und atmete tief ein.

„Wir werden ja sehen“, fuhr der Kollege stellvertretender Abteilungsleiter 1 mit schneidender Stimme fort, „wer hier wem in Wirklichkeit moralisch überlegen ist“ – er wandte sich dem Kollegen für Sonderaufgaben zu – „was ist das meistverwendete Wort in diesen Kreisen?“

„F-f-fick-kkk-ken“, antwortete dieser und errötete zart, fasste sich aber sofort und fügte hinzu: „die haben nichts anderes im Kopf.“ Er holte tief Luft, wiegte den Kopf und setzte schnell hinzu: „Beziehungskisten sind das Thema Nummer eins! Sie propagieren Pro-promiskui-kui-t-tät und sind eifersüchtig wie alte Gockel.“ Stolz lehnte er sich zurück, raffte sich aber noch einmal auf und fügte hinzu: „Hennen.“

Triumphierend wandte sich der Kollege stellvertretender Abteilungsleiter 2 an die Runde: „Eine derart verlogene und verkommene Horde von Rudelbumsern soll uns ‚moralisch überlegen‘ sein?“ Er grinste böse. „Dass ich nicht lache!“

Der Kollege für Sonderaufgaben hob die Hand: „Ist aber alles nur Gerede, sind alle nur M-m-möch-te-tegerns.“

„Das ist es doch!“, rief Kollege stellvertretender Abteilungsleiter 2, millimetertiefe Runzeln auf der Stirn, „Sexuell verklemmte Triebtäter, die für ihre Verbrechen pseudopolitische Vorwände herbeilügen!“ Er schlug mit der Hand auf den ovalen Konferenztisch, dass die Gläser zitterten. „Mit so was müssen wir uns rumschlagen, anstatt vernünftige Arbeit zu machen!“

„Beruhigen Sie sich“, mahnte der VS-Präsident.

„Ist doch wahr“, maulte der stellvertretende Abteilungsleiter 2 nach.

„Was die Sache erschwert“, meldete sich Kollege Abteilungsleiter 1 zu Wort, „sind meines Erachtens die Sympathisanten in der intellektuellen, vor allem der Künstlerszene. Sie sind es mit ihren Beziehungen zu den Medien, die das Märchen der ‚lauteren‘, der ‚edlen‘ Motivation überhaupt erst zu einer für uns relevanten Dimension heranwachsen lassen.“

„Das heißt“, griff der VS-Präsident den Gedanken auf, „wir müssen über Aktionen unsererseits nachdenken, die den Sympathisantenkreis abdrängen, beziehungsweise“ – er sah einmal scharf in seine Runde – „über Möglichkeiten, Einfluss auf die Kommandoebene die Terroristen zu nehmen und sie zu Aktionen zu bewegen, mit denen sie sich selbst diskreditieren.“

Er lehnte sich in seinem Chefsessel zurück und sah erwartungsvoll in die Mitarbeiterrunde.

„Wie sieht’s aus?“, fragte Kollege Abteilungsleiter 1 den Kollegen für Sonderaufgaben.

„So schnell geht das nicht“, antwortete dieser flüssig, „ich muss warten, bis ich Probeaufgaben übertragen bekomme, sie sind sehr misstrauisch.“ Er suchte kurz nach Worten. „Auf k-k-k-einen Fall darf ich Aktionen vorschlagen, g-g-g-ar andeuten, dass ich W-waff-f-fen besorgen könnte, dann wäre ich sofort r-r-r-aus aus allem.“

Der VS-Präsident nickte. „Das ist völlig richtig. Es wäre Wasser auf die Mühlen derer, die schon lange behaupten, wir hätten die RAF durch Waffenlieferungen überhaupt erst möglich gemacht, gar ins Leben gerufen.“

„Das ist die Propaganda der sogenannten Linken“, erklärte bitter der Kollege stellvertretender Abteilungsleiter 1, „die damit sowohl die RAF als auch uns in die Pfanne hauen wollen und sich ganz besonders schlau dabei vorkommen.“

„Weil sie die Konkurrenz der RAF ebenso hassen wie uns“, erklärte Kollege Abteilungsleiter 1, „das ist die Sorte von Linken, die im Grunde der RAF zustimmen, die aber persönlich zu feige sind, es auch in die Tat umzusetzen und deshalb einen Vorwand brauchen, mit dem sie der RAF die Legitimation absprechen können, damit sie weder sich selbst gegenüber noch nach außen hin erklären müssen, warum sie die Drecksarbeit dieser Handvoll Leuten überlassen, die das ausführen, was vor wenigen Jahren noch eine ganze Bewegung forderte – und was bietet sich da besser an, als dass ‚der Staat‘ das alles selbst gemacht hat.“

„Das ist alles völlig richtig“, bestätigte der VS-Präsident, „aber inzwischen ist das Kind längst in den Brunnen gefallen und wir müssen die Karten neu mischen.“

Kurz wartete er ab, ob Vorschläge aus der Runde kämen.

„Selbstverständlich müssen wir weiter versuchen, über die herkömmlichen Wege wie Einschleusung von Vertrauenspersonen etc. Informationen und Handlungsmöglichkeiten zu bekommen. Aber wir müssen gleichzeitig in unserem Brainstorming erlauben, alles zu denken, selbst wenn es im ersten Augenblick nicht den Rahmenbedingungen entspricht, die uns normalerweise – und ich muss es ganz klar sagen, vom Gesetz her – vorgeschrieben sind.“

Wieder wartete er Reaktionen ab.

„Ich sehe zwei Wege und bitte Sie darüber nachzudenken: Entweder gewinnen wir jemanden aus der Kommandoebene für uns oder wir finden einen Weg, Aktionen einzubringen, die die RAF in Misskredit bringen. Vor allem zu letzterem erkläre ich Ihnen hiermit verbindlich, dass Sie sich mir gegenüber völlig frei äußern können und Ihnen absolutes Stillschweigen auch innerhalb des Amtes zugesichert wird, so wie ich das auch von Ihrer Seite – nochmal: vor allem innerhalb des Hauses – erwarte.

Ich danke Ihnen, die Sitzung ist beendet.“

Kapitel 4

Stuttgart, Sommer 2017

Als der Glaskasten Michael wieder verschluckte, war ihm flau im Magen. Der Artikel konnte aber nicht warten. Der musste raus. Pronto. Sonst würde Matschke ihn als unfähig hinstellen. Als ausgebrannt. Burn-Out in dem Alter bedeutete den Todesstoß. Davon erholte sich keiner mehr. Dabei war es doch gerade der verdrießliche Mist wie Liederkranzjubiläen, über den er berichten musste, der ihm die Lebensenergie und Freude an seinem Beruf raubte. Im Schulter- und Nackenbereich bahnte sich eine böse Verspannung an. Die auf den Kopf übergreifen würde – so sicher wie das Amen in der Kirche. Dann drohten ihm wieder Kopfschmerzen ungeahnten Ausmaßes. Er fragte sich, wo seine Packung Notfall-Aspirin steckte, wurde aber unterbrochen. Mehrere gut gelaunte Kollegen aus anderen Redaktionen kamen an ihm vorbei. „Mahlzeit“, „Ah, der Engel mal wieder unterwegs“ und „Jemand muss ja die Zeitung am Laufen halten“ waren noch die freundlicheren Kommentare, die ihn bis zum Aufzug begleiteten.

„Der war mal wieder am Kiosk tanken, da er ohne Sprit keinen Meter fahren kann“, hörte er von weiter weg, als sich die Aufzugtüre bereits schloss.

„Angepasste Volldeppen“, murmelte er. „Die schreiben Artikel über Werbeprodukte und denken, das sei investigativer und kritischer Journalismus. Heute gibt man am besten vor dem Studium den Verstand an der Garderobe ab. Ansonsten hat man keine Chance mehr, sich auf dem Arbeitsmarkt zu behaupten.“

Auf der Fahrt nach oben war er zum Glück alleine. Es gab wenige Kollegen, die er aufrichtig schätzte. Andersrum verhielt es sich genauso. Reziprozität gab aber Erwartungssicherheit.

„Ich gehe jetzt zu Matschke und verlange, dass er mich den vergleichenden Artikel über den NSU-Prozess München und die RAF-Prozesse in Stuttgart schreiben lässt“, sagte er zu seinem Spiegelbild.

Die Spiegel und die Lichter waren so angebracht, dass er seine Person in tausendfacher Ausfertigung in der Fahrstuhlkabine betrachten konnte. Ihm schwindelte. Zahllose kleine Lampen ließen den Innenraum in einem hellen Licht erstrahlen. Mit der rechten Hand massierte er sich den Nacken.

„Wenn Matschke mich wieder abbügelt, hat er morgen meine Kündigung auf dem Tisch“, wurde er mutiger. „Ich bin über sechzig Jahre alt. Da muss ich mir nicht mehr alles bieten lassen. Ich bin unseren Lesern mehr schuldig als die 08/15-Berichterstattung unseres Käseblatts.“

Bei seinem Schreibtisch angelangt war der Mut wieder gesunken. Er dachte an seine schöne, ganz nach seinen Vorstellungen eingerichtete Dreizimmerwohnung im Stuttgarter Westen. An einige nette Abende in seiner Stammkneipe. An manche Konzerte. Und die Abendessen mit Carmen, ja, diese romantischen Candle-Light-Dinners, zu Hause oder in einem schicken Restaurant … Wenn er jetzt den Job hinschmiss, dann war mit all dem Schluss, was sein Privatleben einigermaßen erträglich machte. Keine liebgewonnene Wohnung mehr, keine kulinarischen Annehmlichkeiten und auch sein Auto würde er aufgeben müssen. War es das denn wert? All den Ärger? Nur, weil er seine Interessen, seine Persönlichkeit, sein Ego in den Vordergrund schob? Und weil er nicht fähig zur Subordination war? Wollte er stempeln gehen? Sich in der Bundesagentur für Arbeit rumdrücken wie Falschgeld? Formulare ohne Ende ausfüllen, sich von ignoranten Mitarbeitern schikanieren lassen? Bei McDonald’s zur Probe arbeiten?

Deshalb: Der Bildschirm wartete auf ihn. Die Cursortaste blinkte verheißungsvoll. Die Leere wollte mit schwatzhafter Beliebigkeit gefüllt werden. Damit die Leute ihren beschissenen Alltag vergaßen. Sahen, dass es anderen noch schlechter ging. Solange Luft nach unten war, musste sich niemand wirklich Sorgen machen.

Stuttgart-Stöckach. Mit einer Anti-Diesel-Demonstration hat ein breites Bürgerbündnis ein eindrucksvolles Zeichen …

Wieder meldete sich die Übelkeit. Er blickte auf die silberne Armbanduhr. Maximal zwei Stunden, dann musste der Artikel fertig sein. Das schaffte er spielend, wenn er sich nicht selbst im Weg stand. Vor seinem inneren Auge sah er die Szenen vom Stöckach, die aufgebrachte Menge und den in Fahrt gekommenen Mob. Er spürte wieder den Hass, die negativen Energien und die tief in den Menschen sitzende Unzufriedenheit.

Also war das vielleicht doch die Möglichkeit, einen wirklich politischen Artikel zu schreiben? Warum die Menschen in der Ära Merkel von Duckmäusern zu Mut- und Wutbürgern und wieder zurück mutierten. Doch das würde Matschke nicht in den Kram passen. Hier ging es um andere Dinge. Nicht um eine tiefe Unzufriedenheit der Bürger mit dem politischen System an sich, die sich dann exemplarisch an lokalen Bezugspunkten wie dem Bahnhofsneubau Stuttgart 21 und jetzt den Anti-Diesel-Demonstrationen Bahn brach. Die Redaktionsrichtlinien waren ganz klar. Unmissverständlich. Es ging um die Berichterstattung über Lokales unter dem Deckmantel eines engagierten Journalismus. Der dicht an den Bürgern und ihren Problemen dran ist. Michael nannte das immer bösartig Bestätigungs- und Besänftigungsjournalismus. Ihr Klientel wollte ausschließlich Informationen, die uneingeschränkt in ihr Weltbild passten und dieses nicht durch Dissonanzen störten. Voller Wehmut erinnerte er sich an die Ideale, die er als Student gehabt hatte. Die Gründe, warum er Journalist geworden war. Hastig löschte er den Anfang seines Artikels.

Bei schweren Auseinandersetzungen zwischen Anti-Diesel-Demonstranten und PKW-Inhabern …

Das traf es doch schon eher. Oder? Aber es war ein wenig dick aufgetragen. Das würde ihm der Alte nie durchgehen lassen. Schlimm, dass er nach Jahren der Routine immer noch keinen Standardartikel aus dem Ärmel schütteln konnte. Oder hatte er Schreibblockaden? Litt er etwa an journalistischen Potenzstörungen? Oder konnte er einfach nicht mehr das quasi-pseudo-liberale-Einseif-Gelabere von sich geben, auf das Herausgeber und Redakteure so scharf waren und das ihnen nach wie vor noch eine breite Leserschaft in der bürgerlichen Mitte bescherte.

„Ahhhhh …“

Hinter sich hörte er Gestöhne. Irritiert blickte er sich um.

„Hihihi.“

Niemand zu sehen. Das Gekichere kam hinter einer der Trennwände hervor. Beim Herumlaufen hatte er bemerkt, dass manche Kollegen Löcher in die Trennwände gebohrt hatten, um die anderen besser beobachten zu können. Das war STASI-Land, wenn es darum ging, den anderen zu bespitzeln. Informationen zu bekommen. Herauszubekommen, wer während der Dienstzeit nach Sonderangeboten im Internet surfte, um ihn dann bei Matschke anzuschwärzen. Sich gegenseitig in die Pfanne hauen, einander treten und den Feind auf dem Boden zermalmen gehörte zur Redaktionsroutine. Eigentlich blieben den Chefs nur geringfügige Aufgaben im Bereich der Personalführung überlassen. Zum Glück übernahmen die dummen Angestellten diese Aufgaben der Chefs gleich mit – geschickt kaschierte Outsourcing-Strategien machten es möglich.

„Ahhhhhhh …“

Wieder leises Lachen. Michael beschloss, dass das nichts mit ihm zu tun haben konnte. Also … Er betrachtete den Bildschirm. Die Buchstaben tanzten vor seinen Augen; Ententanz gemischt mit Ska. Er löschte die Zeilen wieder. Das Buchstabenkarussell trieb ihn in den Wahnsinn. Der Cursor blinkte gnadenlos. Immer im selben Rhythmus, immer und immer wieder. Die Kopfschmerzen wurden stärker. Michael öffnete die oberste Schreibtischschublade. Eine halbe Tafel Schokolade, vergilbte Papiere, ein Bild aus vergangenen, glücklicheren Zeiten, aber keine Kopfschmerztabletten.

Er setzte seine Suche weiter unten fort. Der Schmerz stach unerbittlich in seinem Kopf. Das Monster war dabei, sich in seiner geistigen Oberstube niederzulassen wie ein Punk auf einem Sofa in einem besetzten Haus. Mit einem Auszug war in nächster Zeit nicht zu rechnen – zumindest solange Biernachschub garantiert war. Da – endlich. Er riss die Verpackung von drei Aspirin-Brausetabletten auf und hielt sie unschlüssig in der Hand. Wenn er jetzt in die Teeküche oder zum Waschbecken ging, waren ihm neugierige Blicke gewiss. Der Film der Tabletten löste sich an seiner schweißigen Handfläche und hinterließ weiße Spuren. Trocken runterspülen wäre eine Alternative. Die er aber verwarf. Keine Ahnung, was passierte, wenn die Brausetabletten im Mund zu sprudeln begannen – oder im Rachenraum. Aber die Kopfschmerzen wuchsen zu einem gigantischen Getöse an.

Er hörte jedes Geräusch in dem Büro: Tastengeklapper, Getuschel, Telefonate, vehement abgesetzte Tassen, Müsliriegel-Verpackungen, die aufgerissen wurden, Essgeräusche und leises, falsches Gefälligkeitsgelächter. Die Geräusche weckten Assoziationen. Die in den leeren Bildschirm überblendeten. Dann erschien auf dem Bildschirm das Konterfei von Beate Zschäpe. Der mutmaßlichen Terroristin des Nationalsozialistischen Untergrunds. Die Deutsch-Rumänin wies verhärmte Züge auf. Sie wirkte wie eine weibliche Christusfigur: Transgender hatte jetzt auch die Kirchen erreicht. Ihre Mundwinkel hingen verbittert nach unten. Sie trug die Last der Welt. Diese Schlange. Aber Michael hatte Zweifel an ihrer Schuld. Zumindest in dem Umfang, der ihr von der Bundesanwaltschaft in den Medien unterstellt wurde.

Das Ganze stank zum Himmel. Geheimdienstaktion. Mit sorgfältig aufgebautem Sündenbock, den sie nun ans Kreuz nageln würde. Die anderen beiden Sündenböcke hatten sie ja bereits gevierteilt, gefedert und aus der Welt geschafft. Erweiterter Selbstmord. Selbst ein Zwergpinscher und ein Schimpanse als Ermittlerduo würden keine zwei Minuten benötigen, um die Unstimmigkeiten festzustellen. Die Alte war dennoch übel, brauner Bodensatz. Sie hatte Schuld auf sich geladen. Sie war voll Hass. Grenzenlosem Hass. Gegen alles Fremde. Gegen die anderen. Dabei hatte sie doch rumänische Vorfahren. Obwohl Verbündete des nationalsozialistischen Regimes, entsprach dieser osteuropäische Menschenschlag in der NS-Rassenideologie nicht gerade dem mustergültigen Ideal.

Zschäpe verschwamm wieder. Verwandelte sich in den Hochsicherheitstrakt der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim, in dem die Gründer der linksrevolutionären Roten Armee Fraktion unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommen waren. Wieder verschwommene Bilder auf dem leeren Bildschirm. Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Ulrike Meinhof tanzten zu Acid-Jazz. Michael seufzte und erinnerte sich an frühere Episoden, die längst einem anderen Leben anzugehören schienen, das nicht mehr Teil von ihm und dennoch unausweichlich mit seinem Selbst verbunden war. Die Tabletten begannen sich immer mehr in seiner schwitzenden Hand aufzulösen. Mit einem unterdrückten Seufzer holte er den Flachmann. Schirmte ihn so gut es ging mit der linken Hand ab. Schraubte ihn leise auf. Warf die drei Tabletten auf einmal ein und spülte sie mit einem kräftigen Schluck zweifach gebrannten Wodka herunter. Seine Kehle brannte. Er spürte, wie sich die Tabletten auflösten. In seinem Inneren herrschte Aufruhr. Der sich im Magen fortsetzte, und dann ins Rückenmark wanderte. Einen Moment lang befürchtete er zu explodieren. Noch ein weiterer Schluck. Dann ließ er den potenziellen Abmahnungsgrund in den Tiefen seines Schreibtischs verschwinden. Er warf den Tabletten ein Fisherman’s Friend Eukalyptus hinterher. Wodka hatte den Vorteil, dass er nicht so geruchsintensiv war. Die göttliche Intuition blieb aus. Der Bildschirm blieb leer – von Buchstaben keine Spur.