14,99 €

Mehr erfahren.

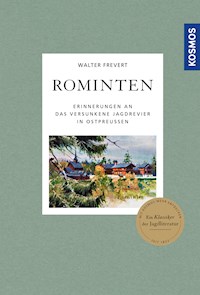

- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Oberforstmeister Walter Frevert zählt ohne Zweifel zu den auffälligsten Persönlichkeiten der deutschen Jagdgeschichte. Bis heute wird sein Name mit jagdlichem Sachverstand und faszinierendem Waidwerk verknüpft. Walter Freverts bewegende Trilogie der Jagderinnerungen liegt hier als attraktive Sammelausgabe vor: Meisterliche Erzählungen für Genießer und Freunde hochklassiger Jagdliteratur!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 970

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Großherzogliches Jagdhaus Kaltenbronn

WALTER FREVERT

MEIN JÄGERLEBEN

GESAMMELTE ERZÄHLUNGEN DES GROSSEN WAIDMANNS

Und könnt’ es Herbst im ganzen Jahre bleiben

ERSTES KAPITELDIE WELT IST SORGENFREI

Mach die Augen zu, mach die Augen zu

Du bist noch viel zu jung dazu!

Diesen Gassenhauer – den Begriff Schlager kannte man damals noch nicht – sang mein Vater, wenn er von der Jagd nach Hause gekommen war und mich als kleinen Burschen auf den Knien schaukelte.

Im Herbst und Vorwinter ging mein Vater jeden Sonnabend zur Jagd. Er hatte zusammen mit einigen Freunden im Münsterlande große, zusammenhängende Jagdreviere gepachtet und war Vorsitzender des „Jagdclubs Hamm“. Meistens lag ich bei seiner Rückkehr schon in meinem Gitterbett, aber an Schlafen war nicht zu denken, ich fieberte der Rückkehr des Vaters entgegen, und sobald ich seine Schritte hörte, kletterte ich aus dem Bett und lief in die große Küche, wo mein Vater seine schweren Jagdstiefel auszuziehen pflegte und wo der Rucksack ausgepackt wurde. Weihnachten konnte nicht schöner sein, als dieses Rucksackauspacken. Neben Fasanen, Hasen und Karnickeln enthielt der Rucksack auch sonst noch herrliche Sachen. Da waren die Hasenbrote, dick mit Schinken und Wurst belegt, es gab Äpfel, die meistens eingedrückt waren, und ich erinnere mich genau, daß niemals ein Butterbrot oder ein Apfel so gut schmeckte wie diese halb ausgetrockneten und eingebeulten Hasenbrote und Äpfel.

Kaum war der Rucksack ausgepackt, waren Hasen, Fasanen usw. gebührend betrachtet und bewundert, dann ging das Betteln los: „Vater, erzähl mir eine Jagdgeschichte.“ Und dann erzählte der Vater teils wahre, teils erfundene, hanebüchene Geschichten, und die halben Nächte lang träumte ich nachher von kugelfesten Rehböcken, von seltenen Dubletten und von Wilddieben.

Geradezu herrlich aber wurde es, wenn der Vater einen Fuchs mit nach Hause gebracht hatte. Damit der Balg geschont wurde, war der Fuchs stets außen auf dem Rucksack verschränkt befestigt, und die lange Lunte mit weißer Blume hing malerisch herunter. Dann wurde die „große Jagd“ gemacht! Die „große Jagd“ war für mich ein jauchzendes Entzücken, für unser Mädchen und die Kinderfrau aber voller Entsetzen! Bedeutete doch die große Jagd, daß die samstäglich saubergemachte Küche völlig in Unordnung geriet und daß ein solcher Schmutz entstand, daß praktisch die große Arbeit umsonst gewesen war.

Bei der „großen Jagd“ wurde zunächst der in der Mitte stehende Küchentisch auf die Seite gestellt, ich selbst kam auf diesen Tisch, der also als Zuschauertribüne fungierte. Mein Vater stellte sich mitten in der großen Küche auf einen Stuhl und blies die Jagd an. Er hatte hierzu ein Pleß’sches Jagdhorn, das trotz der Flucht aus dem Osten, trotz zweier Weltkriege noch heute in meinem Besitz ist und von mir auf allen Jagden geblasen wird. Beim Blasen des Jagdhorns wurden die Hunde – wir hatten immer ein bis zwei Deutsch Kurzhaar und einen Teckel – völlig wild. Sie kannten den Rummel, der jetzt losging. Nun nahm mein Vater, während ich zitternd vor Passion auf meinem Tisch stand, den Fuchs an den Hinterläufen, drehte sich dann auf dem Stuhl schnell um sich selbst und schwenkte dabei den Fuchs mit ausgestrecktem Arm hoch durch die Luft, dabei die Hunde mit „Hu faß, Hu faß!“ anrüdend. Die Hunde rasten lauthals durch die Küche, an Stühle, Schränke und Herd anstoßend, hochspringend, um den Fuchs zu erreichen, immer zu kurz springend, sich gegenseitig bedrängend – mein Vater hetzte die Hunde zu immer schärferem Tempo, ich schrie vor Begeisterung mit, und die Meute wurde immer wilder. Mädchen und Kinderfrau und auch meine älteren Schwestern hatten längst das Feld geräumt und sahen diesem Hexensabbat durch einen schmalen Türspalt zu, während meine Mutter, in eine Ecke der Küche gedrückt, meistens hinter einem Stuhl Deckung nehmend, etwas kopfschüttelnd die ganze Sache stumm über sich ergehen ließ. Sicher dachte sie damals, daß alle Männer doch ewig Kinder bleiben. Endlich blieb mein Vater auf seinem Stuhl stehen, hob mit der einen Hand den Fuchs hoch, nahm mit der anderen Hand das Jagdhorn und blies „Fuchstot“, „Häng up den Schelm“, und die große Jagd war zu Ende. Auf das Totsignal legten sich die Hunde sofort nieder, da sie genau wußten, daß jedes Zufassen nunmehr bestraft wurde.

„Der Junge muß schleunigst ins Bett“, sagte meine Mutter, nahm mich auf den Arm und brachte mich in mein Gitterbett zurück, wo ich von der Zeit träumte, in der ich ein großer Mann und selbst ein Jäger wie mein Vater sein würde. Auf die Frage, was ich mal werden wollte, pflegte ich damals zu antworten: „Ein Jäger, ein Soldat und ein Vater!“ Nun, ich habe es zu allem gebracht, was ich mir damals wünschte, vielleicht sogar zu allem etwas reichlich: Als Jäger habe ich die besten Reviere Deutschlands verwaltet, als Soldat habe ich zwei Weltkriege mitgemacht, und als Vater von sechs Kindern dürfte ich auch in dieser Beziehung das Ziel der Klasse erreicht haben!

Mein Vater war ein leidenschaftlicher Jäger. Er hatte auf dem schönen Gut Rieperthurm, dem alten Frevertschen Stammsitz in Lippe, wo er geboren war, von Kindesbeinen an gejagt, allerdings weniger auf Hoch- als auf Niederwild. Wenige Tage vor meiner Geburt schoß er einen starken schwarzen Rehbock, den einzigen seines Lebens, und seine Freunde beglückwünschten ihn, weil er in ein und derselben Woche einen schwarzen Bock und einen schwarzen Jungen bekommen hatte.

Die meisten jagdlichen Erinnerungen aus meiner Kinderzeit beziehen sich auf das Revier Dolberg, das unweit Hamm gelegen ist und wohin mein Vater mit der Eisenbahn zu fahren pflegte. Lange vor meiner Schulzeit wurde ich schon mitgenommen und auf einen Hügel postiert, um aufzupassen, wo die Hühnervölker einfielen. Mein Vater führte damals meistens Deutsch Kurzhaar, den sogenannten Lemgoer Typ, an dessen Züchtung er zusammen mit dem Oberlehrer Engler aus Lemgo maßgeblich beteiligt war. Es waren herrliche Hunde, kräftig, mit großen Köpfen, etwas kurz suchend, aber ruhig mit guter Nase arbeitend, und kein geflügeltes Huhn ging verloren. Von der hitzigen Zinshahnigkeit unserer heutigen, vielfach überzüchteten, mit viel englischem Blut bedachten Kurzhaarrasse war nichts zu merken. Ich habe diese Hunde und ihre Arbeit in bester Erinnerung. Der berühmteste hieß „Bär“. Er hatte Menschenverstand, wie mein Vater sagte, leider konnte er nicht sprechen. Wenn er sich unbeaufsichtigt fühlte, ging er gelassen zum Bahnhof, schlängelte sich durch die Sperre und sprang in irgendeinen Zug, der auf demselben Bahnsteig stand, auf dem mein Vater nach Dolberg zu fahren pflegte. Zu seinem Pech konnte er die Stationsnamen nicht lesen und sich auch nicht merken, die wievielte Station Dolberg war. So kam es, daß er meistens falsch ausstieg und hinterher große Fahndungsaktionen losgingen. Einmal war er sogar bis Münster durchgefahren. Die Bahnbeamten kannten ihn bald, aber er verstand es meisterhaft, ihren Nachstellungen zu entgehen, und so wurde er meistens erst bei der Fahrkartenkontrolle entdeckt. „Der verdammte Köter vom Doktor ist schon wieder im Zug!“, schimpften die Schaffner, bemühten sich aber stets, den Hund einzufangen und zurückzubringen, da sie wußten, daß eine Handvoll guter Zigarren als Belohnung winkte.

In Dolberg wurde stark gewildert, aber alle Bemühungen, den oder die Täter zu fassen, waren vergeblich, zumal mit Schlingen gearbeitet wurde. Schließlich wurde ein Jäger eingestellt, dem der Ruf vorausging, ein guter Jagdschutzbeamter zu sein. Vor allem war sein Kurzhaar sehr scharf und auf den Mann dressiert. Sehr bald fand der Jäger Schlingen, und zwar in einer Kieferndichtung, und setzte sich mit seinem Hund zum Daueransitz an, zumal in einer Schlinge ein Hase hing. Nach zwölfstündigem Warten erschien ein Kerl mit einem Einholnetz, in dem er einige Pilze hatte, und revidierte, als Pilzsucher getarnt, die Schlingen. Da alles sicher schien, nahm er den Hasen aus der Schlinge und stellte die Schlinge dann wieder fängisch. So lange hatte der Jäger gewartet: „Hände hoch, stehen bleiben, oder ich schieße!“ Aber mein Pilzsucher lief, was er laufen konnte, um sein Fahrrad zu erreichen, das er etwa 50 Meter entfernt abgestellt hatte. Jetzt trat der Kurzhaar in Aktion „Caro, faß ’ne!“ Und Caro zog den Dahinlaufenden fein säuberlich an der Hose zu Boden, als er sein Fahrrad fast erreicht hatte. Nun war Ruhe im Revier, und „Caro“ war der Held des Tages.

Wie viele Hunde würden so etwas heute noch machen? In allen Rassen beobachtet man ein Nachlassen der Schärfe, ganz egal, ob es sich um Teckel, Vorstehhunde oder Schweißhunde handelt. Nur die Foxe haben ihre alte Schärfe behalten, aber diese sind häufig so scharf, daß man sie kaum halten kann. Sie zerfleischen sich gegenseitig, sie springen jeden angeschweißten Keiler an und werden geschlagen; sie versuchen im Bau den Dachs zu würgen, anstatt vorzuliegen, und kommen tierarztreif wieder zum Vorschein. Ich meine die Schärfe auf Kommando, also das Würgen am Raubzeug auf Befehl, das Stellen eines Holz- und Jagdfrevlers. Diese Schärfe auf Kommando, die jeder gute Jagdhund haben müßte und die nichts mit Bissigkeit zu tun hat, ist heute selten geworden. Über die Gründe bin ich mir selbst noch nicht ganz klar. Haben wir bei der Zucht unserer Jagdhunde in dieser Beziehung nicht genug achtgegeben? Nichts vererbt sich intensiver als Mangel an Schärfe. Machen wir Fehler in der Ernährung unserer Hunde? Welche Hunde werden heute noch mit rohem Fleisch gefüttert? Ich erinnere mich, daß in meinem Elternhaus stets große Brocken Pferdefleisch gekauft wurden und die Hunde regelmäßig rohes Pferdefleisch erhielten, das damals einige Groschen kostete. Sicher scheint mir zu sein, daß ein Hund, der viel rohes Fleisch erhält, schärfer ist als einer, der nur mit Haferflocken oder Polenta ernährt wird. Ich hatte als Junge lange Zeit einen Marder. Sobald ich ihn einige Wochen mit Milch, Weißbrot, getrocknetem oder auch frischem Obst ernährte, war er völlig fingerzahm, sobald er aber rohes Wildbret und Schweiß von Aufbrüchen erhielt, wurde er wieder halbwild, fauchte und biß nach mir. Aber wer kann heute seine Hunde mit rohem Fleisch füttern? Pferdefleisch ist unerschwinglich teuer, und auf den Schlachthöfen gibt es kaum Abfälle.

Schon als kleiner Kerl mußte ich die Gewehre meines Vaters reinigen und vor allem die Patronen anfertigen. Mein Vater schoß damals Lefaucheuxflinten, von denen er zwei hatte, eine mit etwas kürzerem Lauf und eine mit sehr langen Läufen für Feldjagden und für Enten. Die letztere habe ich als Pennäler bis 1915 selbst geführt. Ich glaube sagen zu können, daß diese alte Lefaucheuxkanone mit selbstgeladenen Schwarzpulverpatronen genausoviel leistete wie meine heutige hahnlose Ejektorflinte. Die Lefaucheuxflinten erzogen einen auf alle Fälle zur Vorsicht. Wenn man die Messingstifte aus dem Verschluß herausragen sah und die darüber drohenden großen Hähne, dann sprang man nicht über einen Graben oder überstieg einen Zaun, ohne vorher zu entladen. Als Büchse führte mein Vater eine Büchsflinte mit 11-mm-Geschoß und Schrot Kaliber 16. Auch diese alte Kanone schoß mit ihren Damastläufen hervorragend – nur auf weitere Entfernungen war die Sache schwierig, da die Flugbahn dann so gekrümmt war, daß man vor dem Schuß eine ballistische Berechnung anstellen mußte. Ich erinnere mich, daß mein Vater einen Hirsch mit diesem Gewehr krellte und nicht bekam, und zwar auf eine Entfernung von etwa 60 Meter. Der Hirsch hatte gerade in der Entfernung gestanden, in der die Flugbahn die höchste Erhebung hatte, und vielleicht war außerdem das Korn etwas voll genommen worden. Als damals „modernste“ Büchse galt eine Repetierbüchse Modell 88. Dieses Gewehr habe ich noch nach dem Ersten Weltkrieg als junger Forstmeister – damals Oberförster – geführt. Die Schußleistung war stets ausgezeichnet.

Im Jahre 1906 gab mein Vater seine Praxis in Hamm auf – er war damals 56 Jahre – und setzte sich zur Ruhe. Heute glaubt man mit Mitte 50 noch die wesentlichste Lebensarbeit vor sich zu haben! Wir zogen auf unser Gut „Haus Gierken“ in Lippe, wo wir schon lange Jahre immer die Ferien verbracht hatten. Haus Gierken war für mich das Paradies. Das alte Gut lag in einem etwa 40 Morgen großen Park mit Fischteichen und allen Schlupfwinkeln und Geheimnissen, die sich eine jugendliche Romantik nur ersehnen kann. Mein Vater hatte die umliegenden Jagden angepachtet, und da wir auf mehrere Kilometer an den Teutoburger Wald, und zwar an die Gatterreviere des Fürsten von Lippe grenzten, hatten wir auch Rotwild, Damwild und Sauen im Revier, denn das Gatter war natürlich nie richtig dicht zu halten, und außerdem ließen, zum Entsetzen der fürstlichen Forstbeamten, Holzfuhrleute oft die Tore über Nacht offen stehen, so daß das Wild auswechseln konnte. Außerdem gab es Hühner, Fasanen, Hasen, Kaninchen, im Winter auch mal Enten – es war ein kleines Jagdparadies, und ich habe hier eine Jugend verbracht, wie sie schöner nicht sein kann!

Der einzige Wermutstropfen – das heißt, es war schon mehr als ein Tropfen – war die Tatsache, daß ich in Paderborn die Schule besuchen mußte. Es war das „heilige Theodorianum“. Noch heute, nach einem halben Jahrhundert, kann ich nur mit Entsetzen an dieses Gymnasium zurückdenken. Es gab über 600 Schüler, jede Klasse hatte Coetus A und Coetus B. Dem Coetus A waren die evangelischen Schüler zugeteilt und dem Coetus B die Juden. Etwa 90 % aller Schüler waren katholisch. Bis Untertertia ging es noch, aber dann kamen die „Kästner“. Die „Kästner“ waren ab Untertertia in einem Pädagogium mit sehr strengen Lebensregeln untergebracht, sie wurden sämtlich geistlich. Es waren Jungens vom Lande, viele aus dem Sauerland, die von Lehrer und Pfarrer auf dem Dorf entdeckt und durch Privatunterricht bis zur Untertertia gebracht waren. Sie waren natürlich stets älter als der sonstige Durchschnitt der Klasse und hatten größtenteils Kenntnisse, die für Sekunda ausgereicht hätten. Die Jungens verdarben uns Söhnen von ehrbaren Bürgern, von Offizieren des Husarenregiments und der Reitschule die Chancen. Bete und arbeite, das war der einzige Lebensinhalt dieser „Kästner“, die in einer Askese wie Mönche lebten. Das Niveau der Klasse wurde nicht vom Lehrer, nicht vom Studienplan, nicht von uns Schülern der Stadt Paderborn und Umgebung – es wurde von den Kästnern bestimmt! Wer in diesem Kreise das Abitur schaffte, mußte fürchterlich arbeiten und seinen Grips dabei zusammennehmen – ich habe es, nebenbei bemerkt, nicht geschafft, da ich schon auf der Untersekunda das Consilium abeundi erhielt.

Der Park von Haus Gierken war von einem hohen Erdwall umgeben, der mit alten Bäumen bestockt war. Ein herrlicher Spazierweg führte auf den breiten Wällen rings um den Park herum. Aus welchen Gründen diese alten Erdwälle angelegt waren, ist nicht ganz klar geworden. Nach 1933 hat man geglaubt, eine altgermanische Kultstätte hier entdeckt zu haben. Ob diese Annahme ernster wissenschaftlicher Forschung standhalten würde, weiß ich nicht. Sicher ist, daß früher in dem alten Gutshaus, das von meinem Vater um die Jahrhundertwende zur Hälfte erneuert wurde, irgendwelche Sekten geheimnisvolle Zusammenkünfte gehabt haben müssen. Zugänge zu saalartigen Räumen waren mit Doppeltüren verschließbar und durch eine Pförtnerloge gesichert. In mehreren Zimmern gab es noch die alten Butzen, in die Wände eingelassene Schlafkojen, wie man sie heute noch auf dem Lande in Holland findet. In einer solchen Butz zu schlafen, war immer gruselig und voller Geheimnisse für uns Kinder.

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts hatte der Sohn des Vorbesitzers, der in Göttingen studierte, mit Kommilitonen in dem Park allerhand Unsinn getrieben. Die Studenten hatten sich, angetan mit Nachthemden und brennenden Kerzen in der Hand, nachts spukenderweise auf den alten Parkwällen ergangen und waren dabei von einzelnen Leuten gesehen worden. Seitdem spukte es in Haus Gierken. Wir hatten noch um 1910 Schwierigkeiten, Dienstboten aus der Umgebung zu bekommen, und nach Einbruch der Dunkelheit wäre kein Mädchen zu bewegen gewesen, das Haus zu verlassen.

Mein Vater beschäftigte sich mit Rosenzucht, mit dem Heranziehen neuer Obstsorten – noch heute gibt es von ihm gezüchtete Apfelsorten – und mit der Bewirtschaftung des Waldes, der zum Gut gehörte, während die Landwirtschaft verpachtet war. Er jagte, fischte und führte ein herrliches, mit der Natur eng verbundenes Leben. Damals kam der Vogelschutz auf, und mein Vater hing überall Nistkästen auf, er legte nach Berlepschem Muster Vogelschutzgehölze an und war für alles interessiert, was draußen kreuchte und fleuchte. Hätte ich einen besseren Lehrmeister haben können? Wie dankbar bin ich dem Schicksal stets für diese herrlichen Jugendjahre gewesen! Wenn man das heute so liest, dann meint man, das sei doch die gute alte Zeit gewesen. Aber man darf nicht vergessen, daß die Menschen der damaligen Zeit wohl nicht so hetzten wie wir heutzutage, aber daß sie sich bestimmt genausoviel ärgerten wie wir – nur um erheblich geringere Dinge, die uns heute nebensächlich und belanglos erscheinen. Sie litten damals nicht unter Atomangst, sie hatten nicht mit 50 Jahren die Managerkrankheit, aber sich ärgern und streiten taten sie damals auch. Der wichtigste Unterschied zwischen damals und heute scheint mir darin zu liegen, daß die Menschen damals mehr Humor besaßen und die für Humor nötige Zeit hatten. Um einen Schabernack auszuführen und irgendeine humorvolle Sache auszuhecken, waren immer Lust und Zeit vorhanden, und der entsetzliche tierische Ernst, der heute alles und jeden erfaßt hat, war unbekannt. Die Sucht, den Lebensstandard zu erhöhen, gab es nicht. Man war satt, man lebte gut, aber einfach trotz reichlich vorhandener Mittel; man war eben sparsam und genoß in breitesten Bürgerkreisen einen gut fundierten, aber bescheidenen Wohlstand. Wenn in Berlin im Reichstag mal wieder der Teufel los gewesen war, wurde wohl auf die „Roten“ geschimpft, aber der Klassenkampf der Industriegebiete war draußen auf dem Land kaum zu spüren.

Das Fürstentum Lippe konnte damals seine Bewohner mangels Industrie nicht befriedigend ernähren. So hatte sich ein Wandergewerbe entwickelt. Die Männer gingen im Sommer als Ziegelbäcker auf die Ziegeleien ins Münsterland und ins Hannoversche und arbeiteten dort im Akkord bis zu 14 Stunden am Tag sehr hart. Ihre Verpflegung nahmen sie größtenteils von zu Hause mit: Speck, Schinken, Dauerwurst und einen Sack Erbsen und Bohnen. Der Lehrbub mußte auf der Ziegelei kochen. Im Herbst kamen sie mit einem Sack voll harter Taler zurück und lagen den ganzen Winter auf der Ofenbank und pflegten ihren Leib. Es war für meinen Vater oft schwer, Holzhauer für den Wintereinschlag zu bekommen, weil die Leute im Winter nicht arbeiten wollten. Dabei war eine Arbeitslosenunterstützung unbekannt; man verbrauchte das, was man im Sommer erspart hatte, und die kleine Landwirtschaft, die die Frau besorgte, lieferte einfaches, aber deftiges Essen.

Fünf Minuten entfernt von Haus Gierken lag das Forstamt – damals Oberförsterei genannt – Osterholz. Der Bruder meines Vaters, Onkel Wilhelm, war dort Forstmeister. Nächst meinem Vater verdanke ich seinem Einfluß meinen Willen, Forstmann zu werden, was ich niemals bereut habe; ja, wenn ich mein Leben noch einmal zu führen hätte, ich würde wieder unter allen Umständen Forstmann werden wollen – wie wenige Menschen aus anderen Berufen habe ich in meinem langen Leben kennengelernt, die das von sich sagen konnten!

Onkel Wilhelm war gleichzeitig Hofjägermeister des Fürsten von Lippe und betreute insbesondere das Gatterrevier bei Kreuzkrug. Er war, ebenso wie mein Vater, ein passionierter Jäger, aber auch ein guter Forstmann. Wie oft bin ich mit ihm in seinem Wagen, der mit zwei zähen Schimmeln bespannt war, hinausgefahren in den Teutoburger Wald zur Holzabnahme, zu Wegebauten, zum Auszeichnen von Verjüngungshieben, aber auch zum Fuchs- und Dachsgraben, zum Forellenfischen in den von ihm gepachteten Bächen, zu Saujagden im Winter, zum Pürschen auf Rotwild, kurz zu allem, was mir als Junge herrlich und begehrenswert erschien.

Leider nahm die Schule viel zuviel Zeit in Anspruch; was Wunder, daß ich, kaum zu Hause angekommen, die Bücher in die Ecke schmetterte und hinausging zum Jagen und Fischen oder auch nur, um die Finken pfeifen, die Tauben locken und die Drosseln singen zu hören. Oft saß ich stundenlang bei Onkel Wilhelm in seinem Büro. Es war dies ein großer Raum, dessen Wände bedeckt waren mit Trophäen und Jagdsprüchen, wie sie damals von den „höheren Töchtern“ auf Holz gebrannt wurden: „Am besten hat’s die Forstpartie, das Holz, das wächst auch ohne sie!“ Oder: „Ein guter Schuß, ein sicherer Blick, ein zarter Kuß ist Waidmanns Glück!“ Zwischen den Fenstern stand ein riesengroßer Schreibtisch, bedeckt mit Schriftstücken und Literatur – für den Nichteingeweihten ein Chaos, während mein Onkel mit sicherem Griff die gesuchte Verfügung einer hohen fürstlichen Regierung mühelos herausfischte. Schreibmaschinen, Telefon oder elektrisches Licht gab es nicht. Mein Onkel Wihelm saß in einem großen Sessel vor diesem Schreibtisch und rauchte die lange Pfeife. Das lange Rohr war aus Korkrüster und der Kopf, der ein enormes Fassungsvermögen hatte, aus weißem Porzellan. Es wurde Kiepenkerltabak geraucht, 100 Gramm zu 20 Pfennig, ein ausgezeichneter, rein überseeischer Tabak. Von Zeit zu Zeit klopfte es an der Tür, die zum Flur führte, und auf das „Herein“ erschien irgendein biederer Bauer oder Ziegelbäcker und hatte ein Anliegen. „Sagen Sie’s Lessmann“, war die stereotype Antwort meines Onkels. Lessmann war der Forstschreiber, heute Revierförster im Geschäftszimmer genannt. Er hauste in einem rückwärtigen Zimmer, wo er an einem hohen Schreibpult schrieb, vor dem ein herauf- und herunterschraubbarer, mit Leder bezogener Hocker stand. Onkel Wilhelm war ein Lebenskünstler – wenn er schlecht geschlafen hatte und sich dann am nächsten Morgen „wie gerädert“ fühlte, schob er alles Unangenehme auf Lessmann ab. „Sagen Sie’s Lessmann“, und die Welt war wieder sorgenfrei und schön. Er war ein großer Liebhaber von Äpfeln, nicht, weil er gerne Obst aß, ich erinnere mich kaum, ihn einen Apfel essen gesehen zu haben, aber er freute sich an den roten Backen, an der glatten schönen Schale, an einer besonders starken Frucht. So pflegte er die dicksten und schönsten Äpfel im Herbst auszusuchen und auf alle Wandbretter, Schränke, Aktenregale usw. zu legen und seine Freude daran zu haben. Leider bekam den Äpfeln die Stubenwärme schlecht, und sie bekamen Faulstellen. Onkel Wilhelm schnitt dann sorgfältig die faule Stelle aus dem Apfel heraus und stellte ihn wieder an seinen Platz, und zwar so, daß man die herausgeschnittene Stelle nicht sehen konnte. Niemals hat er mir einen solchen Apfel geschenkt, sie waren sein Heiligtum und – verfaulten sämtlich!

Haus Gierken (vor dem Umbau)

Eingestelltes Jagen bei Kreuzkrug. V.l.n.r.: König Friedrich-August von Sachsen, Fürst Leopold von Lippe, Landforstmeister Baldenecker, Forstmeister Frevert (Onkel Wilhelm), Hegemeister Möller. Verfasser zwischen den beiden dicken, durch steifen Hut kenntlichen Kriminalbeamten

Ein ständiger Mitbewohner des Büros war „Zippi“, ein völlig zahmes Huhn. Es hatte unbeschränkten Zutritt und pflegte seine Eier auf dem Aktenschrank in ein dort sorgfältig vorbereitetes Nest zu legen. Zum ständigen Kummer meiner guten Tante war es nicht möglich, das Tier stubenrein zu bekommen. Außerdem wurde das Büro noch von „Purri“ bewohnt. Purri war ein Kurzhaardackel, das, was man früher einen richtigen „Försterdackel“ nannte. Schwarz mit braunen Abzeichen, kurzhaarig, kräftig und verhältnismäßig hoch auf den Läufen. Diese alten Kurzhaarteckel waren wirkliche Gebrauchshunde. Wenn ich an die mickrigen Tiere denke, die man heute vielfach auf Prüfungsveranstaltungen sieht, kann einem schwach werden. Der Schönheitsfimmel und Bestimmungen über Maximalgewicht und Schulterhöhe haben aus dem Gebrauchsteckel in weitem Umfang ein Luxustier gemacht; wenn auch nicht verkannt werden soll, daß es noch gute Jagdstämme gibt bei Kurz-, Lang- und Rauhhaarteckeln.

„Purri“ war eine Persönlichkeit, unduldsam gegen seinesgleichen, aber ein Kavalier gegenüber „Zippi“. Die Henne durfte mit ihm zusammen auf einer Sauschwarte sitzen, und die Freundschaft zwischen den beiden war rührend.

Eines Tages kaufte mein Onkel einen Deutsch Kurzhaar. Man gab den Hunden aus einem Napf zu fressen und glaubte, sie würden sich schon vertragen. Purri biß natürlich den Neuling ab, der in respektvoller Entfernung wartete, bis der Teckel seinen Hunger gestillt haben würde. Schließlich hatte der Teckel so viel gefressen, daß er kugelrund war und einfach nicht mehr konnte. Der Jagdhund drängte nun energisch an den Napf heran – Purri umkreiste die Schüssel ständig knurrend und die Zähne fletschend – der Kurzhaar wurde energischer – da legte sich Purri in seiner Verzweiflung in den halbvollen Freßnapf hinein und fletschte aus der Schüssel heraus seinen Widersacher wütend an. Seitdem wurden die Hunde aus verschiedenen Schüsseln gefüttert.

Als die Oberförsterei taxiert werden mußte, kam ein Forstreferendar, um die Arbeiten auszuführen. Wie es nicht ausbleiben konnte, verliebte er sich in eine meiner Kusinen und verlobte sich heimlich mit ihr. Eines Vormittags zog er sich die große Walduniform an, schnallte den Hirschfänger um, zog die weißen Wildledernen an und klopfte an die Tür von Onkel Wilhelms Büro: „Herr Forstmeister, ich möchte Sie um die Hand Ihrer Tochter Grete bitten.“ – „Sagen Sie’s Lessmann“, war die mürrische Antwort meines mit seinen Gedanken völlig woanders weilenden Onkels. Erst durch den entsetzten Protest des Referendars klärte sich alles in Wohlgefallen auf.

Durch meinen Onkel lernte ich auch den Hannoverschen Schweißhund kennen und lieben. Dieser Liebe bin ich seitdem treu geblieben. Eine zur Oberförsterei Osterholz gehörende Försterei war Kreuzkrug, an der Straße Paderborn-Detmold gelegen. Der dort amtierende, damals schon ältere Hegemeister hieß Möller und führte einen Hannoverschen Schweißhund „Hela Salaburg“, Z.-Nr. 363. Mit dieser Hündin erlebte ich die ersten Nachsuchen auf Rotwild, Damwild und Sauen, und seitdem hat mich die Leidenschaft für diese herrlichen Tiere, die Nachfahren der alten Leithunde des Mittelalters, nicht mehr losgelassen. Im Jahre 1908 hielt der Verein Hirschmann seine Hauptprüfung in Detmold ab, und „Hela Salaburg“ machte damals den Zweiten Preis.

Die Försterei Kreuzkrug hatte die Konzession für einen Wirtschaftsbetrieb, sie war eine Goldgrube. Die Leitung und Führung der Wirtschaft besorgte Frau Möller, und sie hatte gesalzene Preise! Sonntags standen oft Dutzende von Kutschwagen aus Paderborn, Lippspringe und Detmold vor der Försterei. Oft kamen die Reitschule aus Paderborn und die Offiziere des Husarenregiments mit Viererzügen angefahren, und der Sektumsatz – so munkelte man – war in Kreuzkrug in manchem Jahr größer als im besten Lokal in Paderborn. Frau Möller hatte die Angewohnheit, beim Kassieren die Augen zuzukneifen. Mein Vater behauptete stets, sie mache die Augen deshalb zu, um das Entsetzen nicht sehen zu müssen, das ihre Gäste beim Nennen der Rechnungssumme befiel. Der alte Hegemeister kümmerte sich um den ganzen Rummel überhaupt nicht, er machte seinen Dienst und überließ die Gastwirtschaft seiner Frau, wobei beide bestimmt gut gefahren sind.

Jeden Nachmittag ging der Hegemeister zu der nicht weit von Kreuzkrug gelegenen Saukörnung. Oft habe ich ihn begleitet. Die Sauen wurden hier das ganze Jahr mit Mais gefüttert und waren sehr vertraut. Zuschauer mußten sich hinter einer Palisadenwand etwas erhöht aufstellen und konnten so durch Sehschlitze auf nächste Entfernung die Sauen beobachten. Im Herbst wurden die Sauen dann in Saufängen gefangen und in Transportkästen in das – zwischen Kreuzkrug und Nassesand gelegene – eingestellte Jagen verbracht. Man hatte hierbei die Möglichkeit, die Sauen genau zu sortieren, konnte gute mittelalte Bachen wieder freilassen, ebenso Keiler, die noch nicht zum Abschuß reif waren – kurz, man war imstande, eine Hege mit der Büchse zu treiben, was bei freiem Jagen erheblich schwerer, wenn nicht unmöglich gewesen wäre.

Mein erstes eingestelltes Jagen machte ich als Obertertianer mit. Ich mußte zu dem Zweck Urlaub haben und ging zu meinem Klassenlehrer, damals Ordinarius genannt. Sein Spitzname war „Bulle“. „Nein, mein Lieber, ich werde dir nicht freigeben, deine Leistungen und dein Betragen rechtfertigen eine solche Vergünstigung nicht!“ – „Aber, Herr Professor, der König von Sachsen kommt doch zu der Jagd, und der Fürst von Lippe ist da, und mein Onkel ist der Jagdleiter und hat mich als Treiber eingeladen!“ – „Du wirst nicht fahren, dabei bleibt es.“ Ich ging zum Direktor, dieselbe Ablehnung. Mein Betragen in der jüngsten Zeit sei in der letzten Konferenz Gegenstand ernster Beschwerden seitens verschiedener Lehrer gewesen; der Verdacht sei noch nicht wirksam von mir entkräftet worden, daß ich es gewesen sei, der die lebendigen Mäuse und Frösche mit in den Unterricht gebracht habe – und so ging es eine ganze Weile weiter, auch hier zog kein König und kein Fürst. Ich mußte aber den Zehnuhrzug kriegen, wenn ich noch pünktlich zu dem eingestellten Jagen kommen wollte. Alles war bis ins Kleinste von mir vorbereitet, ein Fahrrad stand an der Endstation der Bahn bereit, um mich in rasender Fahrt nach Kreuzkrug zu bringen, wo um 12.30Uhr das Eintreffen der Jagdgäste vorgesehen war. Was hatten die Pauker für ein Verständnis für meine Jagdpassion! Hol sie alle der Teufel!, dachte ich, schwänzte den Unterricht und fuhr zur Saujagd. Leider hatte die Sache ein unangenehmes Nachspiel, ich bekam Karzer und das Consilium abeundi, dem ich dann auch ein halbes Jahr später folgen mußte, um einen Ruf an eine andere höhere Lehranstalt Mitteldeutschlands anzunehmen, die allgemein den schmückenden Beinamen „Refugium pecatorum“ genoß.

Vor dem eingestellten Jagen standen 20 Forstbeamte in großer Walduniform mit Pleßhörnern, am rechten Flügel mein Onkel Wilhelm. Am linken Flügel standen die Treiber mit etwa 20 Hunden aller Rassen. Es waren tolle Fixköter darunter, Bauernhunde, die den Treibern gehörten und die bei Saujagden mitgebracht werden mußten. Die Obertreiber waren mit Saufedern bewaffnet, ebenso mehrere Forstbeamte. Ein kriegerisches Bild, das mich Jungen stark beeindruckte. Ich meldete mich bei meinem Onkel und wurde dann in die Treiber eingereiht. Da ging ein Ruck durch alle Anwesenden, alles nahm Richtung, und auf dem Waldweg kamen zwei flott gefahrene Viererzüge, denen weitere zweispännige Jagdwagen folgten. Im ersten Wagen saßen der König von Sachsen und der Fürst von Lippe, im zweiten weitere Jagdgäste, darunter irgendein Prinz von Hessen, und in den folgenden Wagen das Gefolge. Die Hörner der Forstbeamten flogen hoch, und das mehrstimmig geblasene Signal „Fürstengruß“ hallte durch den Novemberwald, während mein Onkel das eingestellte Jagen meldete.

Jetzt waren meine Mitschüler bei „Bulle“ und übersetzten Cicero, dachte ich gerade, da ging die Jagd schon los. Die Schützen nahmen ihre Stände ein, die wie kleine Kanzeln ausgebaut waren, mit je einem Büchsenspanner, und wir Treiber bildeten einen Halbkreis um die Kammern herum, in denen die Sauen eingesperrt saßen. Als alle Schützen ihre Stände eingenommen hatten, wurde die Jagd angeblasen, und die Falltüren wurden geöffnet. Gleichzeitig wurden die Hunde geschnallt, die sich wie wild gebärdeten, und eine tolle Hetze ging los. Wir Treiber hatten zunächst die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß die Sauen möglichst entlang des Gatters, das das ganze eingestellte Jagen einfaßte, wechselten. Schon ging ein wildes Geschieße los, das etwa drei viertel Stunden lang wie ein leichtes Schützenfeuer einer Kompanie andauerte. Überall klagten Sauen, die nicht tödlich getroffen waren, schwer geschlagene Hunde humpelten herum – aber in meiner wilden Begeisterung und Passion wurde mir damals das Unwaidmännische eines solchen eingestellten Jagens nicht klar. Schließlich mußten wir die Sauen, die die Schützenlinie passiert hatten, wieder zurücktreiben, also auch diesen armen Tieren wurde keinerlei Chance gegeben; aus dem eingestellten, das heißt eingegatterten Jagen kamen sie nicht mehr heraus. Nach Verlauf einer knappen Stunde war die ganze Sache beendet, es wurde „Hahn in Ruh“ geblasen, und nun ging es an das Abfangen kranker Sauen, die meistens von den Hunden gedeckt waren. Hier sah ich zum ersten Male, wie rabiat scharf diese Scherenschleifer von Hunden an Sauen waren. Ich sah Hunde, die, in die Teller eines Keilers verbissen, sich nicht abschlagen oder abstreifen ließen, die zäh und fest hängenblieben und denen man das Gebiß nach dem Abfangen der Sau mit einem kleinen Holz buchstäblich losbrechen mußte. Nun wurden die Sauen zusammengeschleppt, um die Strecke zu legen. Mein Onkel verfolgte genau anhand einer Liste, ob alles, was in den Saukammern drin gewesen war, auch zur Strecke kam, und die Jagdgäste besahen jedes einzelne Stück.

Als alles gepackt und gerecht verbrochen war – es waren im ganzen in knapp einer Stunde 156 Sauen geschossen –, sollte die Strecke verblasen werden. Da erklärte der König von Sachsen, daß ein sehr starker Keiler von ihm auf der Strecke fehle. Mein Onkel prüfte seine Listen erneut nach – es stimmte alles. Die übrigen Jagdgäste wurden aufmerksam, und es entstand eine peinliche Situation. Aber der König, der übrigens hervorragend geschossen hatte, blieb dabei, daß ein Keiler von ihm beschossen sei, auch die Kugel erhalten habe, der stärker gewesen sei als alle Sauen, die hier auf der Strecke lägen. Mein Onkel fing als verantwortlicher Jagdleiter langsam an, Blut und Wasser zu schwitzen – da rief jemand: „Da kommt ja der Keiler!“ Und tatsächlich wechselte ein starkes Hauptschwein aus dem Bestand heraus auf die Jagdgesellschaft zu, um diese anzunehmen. Eine tolle Situation: Die Gewehre waren längst auf dem Wagen verstaut, die Forstbeamten hatten ihre Waffen, um beim Legen der Strecke besser anfassen zu können, irgendwo an einen Baum gehängt – da sprang der Förster, dem ich mich während des Treibens angeschlossen hatte, mit seiner Saufeder vor und ließ den schwerkranken Keiler kunstgerecht coram publico auflaufen. Man hörte deutlich den Stein rollen, der meinem armen Onkel vom Herzen fiel. Der König aber griff in die Tasche und gab dem Förster mehrere Goldstücke. Woher der überzählige Keiler stammte, wußte niemand. Entweder mußte er seit längerer Zeit in dem eingestellten Jagen gesteckt haben, oder es lag ein Zählfehler vor – das Letztere war aber wohl unwahrscheinlich. Dann wurde die Strecke feierlich verblasen, und die Gäste fuhren im Viererzug nach Detmold. Auf mich hatte das alles einen unauslöschlichen Eindruck gemacht, und ich nahm mir fest vor, später einmal eine Saumeute zu halten und Sauen mit Hunden zu jagen, aber in freier Wildbahn und in waidmännischerer Weise, als ich es hier erlebt hatte.

Ich will nicht berichten, wie ich meinen ersten Rehbock und meinen ersten Hasen schoß. Derartige Schilderungen sind so entsetzlich oft behandelt, daß dieses Thema völlig totgeritten ist. Bekanntlich soll Bismarck gesagt haben, daß er nur einmal in seinem ganzen Leben zehn Minuten lang wahrhaft glücklich gewesen sei, und das sei nach der Erlegung seines ersten Hasen gewesen. Ich habe für diese Auffassung viel Verständnis. Für mich war es immer ein ungeheurer Reiz, nach Aufgang der Hasenjagd abends am Paß am Waldrand zu sitzen, die schöne Abendstimmung zu genießen mit freiem Ausblick auf das weite, vor einem liegende Feld, von Zeit zu Zeit den Wind zu prüfen und auf das erste Rascheln im dürren, frischgefallenen Herbstlaub zu warten. Die Zeit, die der auswechselnde Hase am Waldrand, oft nur wenige Meter neben einem verhofft, um zu sichern, gehört zu dem Spannendsten, was das Waidwerk zu bieten hat. Auf einmal ist der Hase draußen, ein „Pst“, und schon sitzt Mümmelmann, ja macht sogar einen Pfahl, und im Feuerstrahl blitzt es weiß auf dem braunen Acker. Diese schöne Jagdfreude, die auch dem ursprünglichen Jagdtrieb gerecht wird, weil man sich nämlich auch nach dem ersten Hasenbraten sehnt, ist heute unmöglich gemacht. Jahrzehntelang schoß ich jedes Jahr in den ersten Oktobertagen meinen Geburtstagshasen als traditionelles Festgericht und ließ für diesen einen Abend Hirsche Hirsche sein. Heute geht die Jagd erst am 16. Oktober auf, und der Hase, der bekanntlich die Uhr im Kopf hat, kommt nicht früher als 6Uhr – dann ist es am 16. Oktober schon zu dunkel zum Schießen, außerdem ist mein Geburtstag dann schon vorbei. Ich habe daher das Menü umstellen müssen.

Mit sechzehn Jahren erhielt ich meinen ersten Jagdschein. Eigentlich hatte ich – soweit ich mich erinnere – noch nicht das damals vorgeschriebene Alter erreicht, aber mein Vater hatte dies zusammen mit meinem Onkel irgendwie möglich gemacht. Zwar hatte ich längst vorher Hasen, Tauben und Rebhühner ohne Jagdschein geschossen – ich hoffe, daß dieses Delikt nunmehr verjährt ist –, aber nun, im Besitz eines Jagdscheins, fühlte ich mich erst richtig in die grüne Gilde aufgenommen.

Am schönsten waren die Sonnabende und die Weihnachtsferien. Mein Vater und ich nahmen dann ein paar Jungens als Treiber mit, und wir kescherten dann so etwas im Revier herum. Kleine Dickungen, Schonungen, Remisen wurden von den Jungens durchgetrieben, und da wir nur zwei Flinten waren, war diese Jagdmethode sehr pfleglich. Das meiste Wild kam unbeschossen davon, und wir machten nie große Strecken. Ein paar Hasen und Kaninchen, einige Fasanengockel und – wenn Diana besonders gut gestimmt war – auch mal ein Fuchs machten die Beute aus. Einmal schoß ich an einer kleinen Schonung auf einem Stand einen Fuchs, einen Hasen und einen Fasanenhahn mit drei Patronen – noch heute ist mir der Stolz und das Glücksgefühl gegenwärtig, die mich damals beseelten. Nach der Jagd ging es häufig nach Kreuzkrug, und wir machten zusammen einen gewaltigen Dämmerschoppen. Mein Vater behandelte mich dann vollkommen als Erwachsenen, ich durfte Schnaps – Wippermanns alten Korn aus Lemgo – und Bier trinken und in seiner Gegenwart eine Zigarre rauchen, was ich heimlich natürlich längst tat.

Im Park von Haus Gierken waren mehrere Fischteiche, die mit Regenbogenforellen und Karpfen besetzt waren. An sich war das Wasser für Karpfen zu kalt, aber um die Teiche sauber von Pflanzenwuchs zu halten, bewährte sich der Karpfen gut, wenn sie auch nur ein sehr langsames Wachstum hatten. Das Wort Rentabilität wurde damals noch nicht so großgeschrieben wie heute. Als eines Tages einer der Forellenteiche, der durch einen einwandfreien Mönch mit Eisengitter gesichert war, ausgehoben wurde, weil er stark verschlammt war, kam der Arbeiter angelaufen und erklärte, er könne nicht weiterarbeiten, weil eine große schwarze Schlange im Modder sitze. „Ich wollte, da säßen hundert solcher Schlangen drin!“, rief mein Vater, und wir zogen einen armdicken fetten Aal aus dem Schlamm heraus. Es ist mir bis heute völlig unklar, wie dieser Aal in den Forellenteich gekommen ist, es sei denn, man hält die Annahme für richtig, daß die Aale sich nachts kurze Stücke weit durch nasse Wiesen schlängeln und so Landbarrieren überwinden.

In trockenen Sommern kamen von weit her die Tauben an die Fischteiche zur Tränke, und ich schoß als Junge viele Tauben beim Ansitz an den Teichen. Die Tauben spielten überhaupt jagdlich bei mir eine große Rolle. Nicht umsonst nennt man den ruksenden Tauber den „Auerhahn des kleinen Mannes“. Wer den balzenden Tauber anspringen und anlocken kann und ihn hoch aus der Spitze einer Fichte mit Kleinkaliber herunterholt, der wird auch bei anderen Jagdarten seinen Mann stehen. Für den Jungjäger scheint mir die Taubenjagd die allerbeste Vorübung zu sein.

Eines Mannes muß ich noch gedenken, der auf mich in meiner Jugend einen großen Eindruck machte und von dem ich lernte, wie man es im Leben nicht machen soll. Herr C. war ein Studienfreund von Onkel Wilhelm, beide hatten in Hannoversch Münden studiert und zusammen das Examen gemacht. C. war nicht in den Staatsdienst aufgenommen, ging nach bestandenem Assessorexamen nach Ungarn und wurde Forstmeister bei einem dortigen Großgrundbesitzer. Er heiratete dann eine der reichsten Erbinnen Ungarns und quittierte sofort seinen Dienst unter Verzicht auf alle Ansprüche. C. machte Weltreisen, hielt sich im Sommer in mondänen Seebädern und im Winter an der Riviera oder in Ägypten auf. Im Herbst jeden Jahres kam er nach Osterholz zu den Fasanenjagden. Für einen etwa ein- bis zweiwöchigen Aufenthalt brachte er 25 bis 30 Paar Schuhe und die entsprechende Anzahl Anzüge mit. Uns Kindern imponierte das natürlich ganz gewaltig. Ein Hauch aus einer fremden Welt ging von dem stets hochelegant gekleideten und sehr gepflegten Mann aus, dessen Reichtum in unserer Phantasie ins Unermeßliche stieg. Später hat mir mein Vater erzählt, wie unzufrieden dieser Krösus war. Er hatte den unverzeihlichen Irrtum begangen, seine Arbeit aufzugeben, und hatte geglaubt, der Mensch könnte sein Leben genießend und ohne ernste Tätigkeit mit Zufriedenheit verbringen. Er hatte die Grundwahrheit nicht rechtzeitig erkannt, daß ein Mann nur durch Leistung zu einer Lebenserfüllung gelangt und daß der Lebensgenuß immer nur dann einen wirklichen Genuß bedeutet, wenn er die Belohnung für vorangegangenen Schweiß darstellt. C. verlor durch Weltkrieg und Inflation sein gesamtes Vermögen und starb nach einem unglücklichen und zwecklosen Leben – Kinder hatte er auch nicht – in völliger Armut. Für mich war dieses Lebensschicksal stets eine Lehre. Alle Gewinner großer Vermögen im Lotto, Toto usw. haben wenig Segen von ihrem Geld gehabt, wenn sie ihren Beruf, ihre gewohnte Arbeit aufgaben, ebenso schnell war außerdem das Geld zerronnen wie gewonnen.

Ab 1913 besuchte ich die Schule in Lemgo. Seit dem Bestehen der alten Lateinschule, also seit 300 Jahren, hatten meine Vorfahren hier die Bänke gedrückt. Mein Vater und Onkel Wilhelm hatten ebenfalls hier Abitur gemacht. Ich kann nicht behaupten, daß der Schülerruf der Freverts besonders gut gewesen wäre, vor allem meine älteren Vettern hatten tolle Streiche gemacht. In Lemgo spielten damals die Obersekundaner und die Primaner etwa die Rolle wie in Marburg und Tübingen die Studenten. Alle 14 Tage war eine offizielle Kneipe, die von der Schule gebilligt wurde; man rauchte lange Pfeife – die Zigarette fing damals an, erst gerade populär zu werden – und holte sich abends einen halben Liter Bier in einem Krug über die Straße, für ganze 15 Pfennige!

Das Wochenende verbrachte ich stets in Rieperthurm, wo die Freverts seit Jahrhunderten ansässig waren und wo mein Vater auch geboren war. Dort erwartete mich meistens der alte B. Er war Stadtförster von Lemgo und genau das, was sich Karlchen Miesnick unter einem Förster vorstellt. Zwei Meter groß, von gewaltigem Umfang, mit stechenden schwarzen Augen und einem langen graumelierten Bart, der bis auf die Brust herabwallte. Das Hemd stand im Sommer und Winter am Hals offen und ließ eine völlig behaarte Brust sehen. Den verschwitzten Forsthut schmückte malerisch eine lange Bussard- oder Habichtfeder. Unzertrennlich mit ihm war die große, stets dampfende Meerschaumpfeife – in Lemgo wurden diese Meerschaumköpfe damals hergestellt, und zwar sowohl glatt und weiß als auch mit Bast umflochten. Die weißen glatten Köpfe waren die schöneren, sie färbten sich nach längerem Rauchen schön braun bis schwarz. Der alte B. ging niemals vom Rieperthurm fort, ohne einen Schnaps und ein paar Zigarren erhalten zu haben, und im Winter, wenn frisch geschlachtet war – was bei dem vielen Personal häufig vorkam –, trug er manches Wurstpaket im Rucksack heim. Er besaß ausgezeichnete Waffen, und ich erinnere mich besonders an eine große, leichte, sehr elegant geschäftete Doppelflinte, die ausgezeichnet schoß und mit der ich manche Taube und manches Eichhörnchen erlegte. Auf die Eichhörnchen hatte es B. besonders abgesehen, denn er erhielt für jeden Eichhörnchenschwanz – der Bayer nennt das einen „oabgefieselten Oachkatzerlschwoaf“ – zehn Pfennig Schußgeld. Deshalb bekam er von mir alle Eichhörnchenschwänze, und dafür brachte er mir so manchen Jagdkniff bei, den man nicht aus Büchern lernen kann. Zahlreiche Anekdoten gingen über B. um, eine möchte ich berichten: Eines Abends im Spätherbst saß er am Waldrand an, um auf Hasen zu passen. Plötzlich sieht er, etwa einen Kilometer entfernt am Rande des sogenannten Throns, einen Feuerschein. „Schwiere naut“, denkt B., „de Kierls steckt mi de Tannens an“, und setzt sich in Richtung Feuerschein in Marsch. Bis er in die Nähe des Feuers kommt, ist es stockdunkel. Von dem hellodernden Feuer geblendet, rennt er gegen etwas Großes, Weiches, welches ganz bedrohlich brummt und plötzlich in der Dunkelheit vor ihm immer größer wird. „Schwiere naut, leiwer Gott ins Himmels höchstem Throne, ik dacht, ik sollt vor Schrecken in de Erden versinken – und wat wast? – ’nen Tuilebären!“ Zigeuner hatten am Waldrand gelagert und ihren Tanzbären seitwärts angebunden, gegen den der gute B. angerannt war!

Nicht weit von Lemgo gab es einen Pastor, der leidenschaftlicher Jäger war. Verschiedentlich hatte er schon Ermahnungen seines Konsistoriums erhalten, sich etwas mehr zurückzuhalten, zumal er nicht nur die Jagden, sondern auch eifrig die anschließenden Schüsseltreiben, auch wenn sie sich zu Gelagen entwickelten, mitmachte.

Sein sehnlichster Wunsch war, ein Stück Schwarzwild zu schießen. Sauen gab es damals in der Lemgoer Gegend sehr wenig, gelegentlich gaben jedoch einzelne Keiler oder auch mal eine ganze Rotte Sauen kurze Gastrollen. Zum Revier des Pastors gehörte auch der sogenannte „Biesterberg“. Das Faktotum des Pfarrers war August, er war Jagdhüter, Gärtner und sonstiger Gelegenheitsarbeiter; jagdlich war er ebenso passioniert wie der Pfarrer. An einem Dezembersonntag lag eine herrliche Neue, und es waren wenig christliche Gedanken, die den Pastor bewegten, als er in seinem Talar zur Kirche schritt. August war schon bei Morgengrauen losgeschickt, um zu kreisen. Jetzt, wo die Sauen Rauschzeit hatten, war die Möglichkeit, einen suchenden Keiler festzumachen, besonders günstig. Der Pastor stand auf der Kanzel und reagierte seinen inneren Zorn durch eine gewaltige Predigt ab. Gottergeben saßen auf der einen Seite in schwarzen Gehröcken die Männer und auf der anderen Seite das Weibsvolk, streng voneinander getrennt. Gerade war er beim 37. Psalm angelangt: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht! – Da tat sich die Tür auf, der Kopf von August erschien, und in die andachtsvolle Stille rief er: „Da boben uff dem Biesterberge, da sitt ’‚nen Schwin von 300 Pund!“ – „Amen“, sagte der Pastor und verließ seine Kanzel, gab schnell noch vor dem Altar den Segen – dann in der Sakristei den Talar herunter—im Laufschritt ins Pfarrhaus—und dann ging’s hinauf auf den Biesterberg. Der Operationsplan des Pfarrers war nicht schlecht. Er selbst stellte sich mit halbem Wind etwa 60Meter neben den Einwechsel und ließ August mit dem Teckel an der Leine die Fährte ausgehen. Der Keiler kam prompt auf dem Einwechsel – der Herr Pastor aber schoß ihn vorbei!

Als ich Ostern 1914 als Drittbester versetzt wurde, war mein Vater ob so viel Fleiß seines Sohnes baß erstaunt. Nach den Flegeljahren war die Vernunft gekommen, ich hatte mir fest vorgenommen, Forstmann zu werden, und wußte, daß hierzu ein gutes Abitur Voraussetzung war. Zum mindesten mußte man in Mathematik eine Zwei haben, sonst bestanden keine Aussichten, angenommen zu werden. Der Sommer 1914 war herrlich. Übers Wochenende schoß ich in Rieperthurm Rehböcke, oder ich fuhr nach Hause, um dort zu jagen. In Lemgo führte man ein besseres Studentenleben, wozu die alte Hexenstadt – Lemgo ist berühmt geworden durch seine mittelalterlichen Hexenprozesse – mit ihren gotischen Häusern und all ihrer Romantik geradezu verführte. Man träumte auch schon davon, nach dem Abitur als Königlich Preußischer Forstbeflissener nach dem Osten zu gehen, wo Wildbahnen lockten, wie sie ganz Lippe nicht bieten konnte – da schlug am 2. August die Kriegserklärung wie ein Blitz ein, vernichtete alle Zukunftspläne und beendete eine herrliche, eine köstliche Jugendzeit, für die ich dem Schicksal bis heute immer dankbar gewesen bin.

ZWEITES KAPITELWAS WÄCHST – DAS WÄCHST

Weinend saß ich vor meinem Vater und flehte ihn an, mir die Genehmigung zu geben, als Kriegsfreiwilliger einzutreten – er blieb unerbittlich und sagte nein. Ohne schriftliche Genehmigung des Erziehungsberechtigten konnte ich mich aber mit 17 Jahren noch nicht melden. Wie habe ich damals mit dem Geschick gehadert, welche Angst ausgestanden, daß der Krieg zu Ende gehen könnte – selbstverständlich siegreich –, ohne daß ich daran teilgenommen hätte; man würde später mit den Fingern auf die Leute zeigen, die in dieser großen Zeit gelebt hatten und keine Kriegsteilnehmer gewesen wären.

Das Ausrücken des Paderborner Husarenregiments in den ersten Augusttagen 1914 wird mir immer unvergeßlich sein. Im ersten Morgengrauen ritt das Regiment durch die Straßen der Stadt zum Bahnhof, von einer großen Menschenmenge begleitet. Nur das Trappeln der Hufe war auf dem Pflaster zu hören – die Husaren hatten ihre neuen feldgrauen Uniformen an, die die meisten zum erstenmal sahen; die Sättel waren hochbepackt mit zum Platzen gefüllten ledernen Packtaschen, mit gerolltem Mantel und mit Karabinern im Schuh auf der einen Seite und dem langen Kavalleriesäbel auf der anderen Seite – da kam von vorn, als das erste Licht im Osten glänzte, erst von wenigen, dann langsam anschwellend und schließlich von allen mitgesungen, das Lied:

„Morgenrot, Morgenrot,

Leuchtest mir zum frühen Tod . . .

Bald wird die Trompete blasen,

Dann muß ich mein Leben lassen,

Ich, und mancher Kamerad!“

Es kehrten 1918 nicht viele zurück, die dieses Lied im August 1914 gesungen hatten! Da im Sommer 1915 der Krieg noch nicht zu Ende war, mußte mein Vater sein Versprechen einlösen und mir die Genehmigung erteilen, mich freiwillig melden zu dürfen. Ich wurde Feldartillerist in Kassel beim 1. Kurhessischen Feldartillerie-Regiment Nr. 11 und bin den ganzen Ersten Weltkrieg beim aktiven Regiment, in dem stets ein vorbildlicher Geist und eine ausgezeichnete Kameradschaft herrschten, geblieben. Das Jagen wurde nun kleingeschrieben. Nur am Styr und Stochod schossen wir einzelne Enten, auch wohl mal einen Hasen, als die Fronten erstarrt waren und der zermürbende Stellungskrieg modern geworden war. Einige herrliche Jagdtage erlebte ich im Winter 1916–17. Ich kam zum erstenmal auf Urlaub nach Hause – als Leutnant mit dem Eisernen Kreuz! Es lag tiefer Schnee, und ich nahm mir an der Bahnstation einen Schlitten und fuhr stolz nach Haus Gierken. Das Glück und die Freude meiner Mutter, die jederzeit ihr Leben hingegeben hätte, wenn sie meines dadurch hätte retten können, werde ich nie vergessen. Mein Vater stieg in den Keller, um die beste Flasche Wein zu holen, die er besaß; ich weiß es noch, als ob es gestern gewesen wäre: „1896er Mouton Rothschild premier cru“, von denen nur noch drei Flaschen vorhanden waren und die für ganz besondere Familienereignisse aufgespart waren – der Wein aber war völlig verdorben, eine rotbraune, ölige Flüssigkeit, die kaum zu trinken war.

Ein Jagderlebnis aus dem Kriege will ich noch schildern: Im Winter 1917/18 lagen wir an der männermordenden Front vor Verdun. In unserem Abschnitt an der Maas lagen die deutschen und französischen Stellungen weit voneinander entfernt, und auf der im Vorfeld fließenden Maas entwickelte sich ein reger Entenstrich. Eines Tages ließ es mir keine Ruhe, und ich ging nachts bei Vollmond, nur von meinem Burschen begleitet, weit ins Vorfeld und setzte mich am Ufer der Maas an. Außer Handgranaten und Karabiner hatte ich die Doppelflinte mitgenommen. Ich schoß von den hin und her streichenden Enten vier Stück und sagte mir, daß es nun bald Zeit würde zu verschwinden, da französische Patrouillen, durch die Schießerei angelockt, bald erscheinen würden – da tauchte vor mir im gurgelnden Wasser der Maas, wenige Meter vom Ufer entfernt, ein merkwürdiger Kopf auf – ein Fischotter, durchfuhr es mich, und ohne zu überlegen schoß ich auf etwa 20 Schritt auf den halb aus dem Wasser ragenden Kopf. Der Otter war im Schuß verschwunden – sicher war er tödlich getroffen und sofort untergegangen. Hätte ich gewartet, dann wäre er sicher an Land gegangen, und ich hätte meinen ersten Fischotter erlegen können.

Als ich stolz mit meinen Enten wieder in der Feuerstellung ankam, gab es ein heiliges Donnerwetter meines Kommandeurs – ich war damals Abteilungsadjutant – und das strenge Verbot für weitere jagdliche Eskapaden – aber an dem Entenessen nahm der Major dennoch teil!

Auch einen Fuchs, den ich in der Nähe der Protzenstellung vor Verdun schoß, haben wir gegessen. Nachdem er gestreift war, wurde er mehrere Tage, mit Telefondraht festgebunden, in fließendes Wasser gelegt und dann wie ein Hase zubereitet. Da die Verpflegung im Winter 1917/18 schon sehr mäßig war, schmeckte uns der „Hasenbraten“ ausgezeichnet.

Der Zusammenbruch 1918 traf mich und meine Generation sehr hart. Bis zum Sommer 1918, ja bis zur Panzerschlacht bei Cambrai, in der ich zum zweiten Male verwundet wurde, hatten wir noch an den Sieg geglaubt. Bei Cambrai erlebten wir zum ersten Male die völlige Überlegenheit der amerikanischen Panzer. Wir wurden uns klar, daß das Material den Krieg entscheiden würde. Trotz dieser Erkenntnis hatten wir kein Verständnis dafür, daß der Kaiser seine Soldaten verließ und nach Holland ging. Kaiser und Reich waren die Ideale unserer Jugend gewesen, dafür hatten wir freiwillig gekämpft und geblutet – nun brach das alles zusammen, und wir flüchteten uns in ein Landsknechtstum. Was ging uns Studieren oder bürgerlicher Beruf an? Es war vergessen worden, uns vor Verdun oder bei Cambrai totzuschießen – jetzt wollten wir weiterkämpfen, um irgendwo in der Welt den Lorbeer oder den Tod zu finden.

Eine verworrene, ja gefährliche seelische Reaktion, die, zurückblickend, verständlich ist und aus der sich viele nicht wieder befreien konnten. Diese Elemente gewannen den Anschluß an die bürgerliche Gesellschaft nicht zurück, sie gingen in die Freikorps, ins Baltikum, kämpften gegen Spartakus in Berlin und im Ruhrgebiet und schließlich in Oberschlesien und fielen Hitler zu als spätere SA- und SS-Führer.

Ich habe am Anfang dieser Entwicklung auch gestanden, aber früh genug wandte ich mich von diesen wurzellosen Existenzen ab, begann mein Forststudium, und damit bekamen wieder die Lebensimpulse Herrschaft über mich, die in meiner Jugend wirksam gewesen waren: Liebe zu Gottes herrlicher Natur, die Freude an Wald und Wild und die Passion zum Waidwerk.

Während meines Studiums in Hannoversch Münden und München hatte ich nicht viel Jagdgelegenheit. Die Kriegsjahrgänge studierten alle auf einmal, und in den Hörsälen herrschte eine drangvolle Enge. Die großzügigen Jagdeinladungen der umliegenden Forstämter und der Jagdpächter trafen allzuselten den einzelnen, da natürlich die Einladungen reihum gingen. Ich erinnere mich an eine Hasenjagd bei Witzenhausen, wo wir zu viert eingeladen waren und nach einer durchzechten Nacht in einer ziemlich animierten Verfassung beim Stelldichein eintrafen. Der Jagdherr war bei der Begrüßung – unsere Fahne flatterte uns voran – etwas frostig. Bei den Kesseln – man ließ uns grundsätzlich die Kessel anlaufen – wurden wir bald wieder nüchtern und schossen zu viert 35 Hasen bei einer Gesamtstrecke von 60 Hasen. Abends beim Schüsseltreiben sagte der Jagdherr in seiner Rede, daß er erst etwas pikiert gewesen sei ob unseres leicht blauen Zustandes, daß er sich nun aber deswegen glücklich schätze, denn was würden wir wohl geschossen haben, wenn wir nüchtern gewesen wären! Sicher wäre dann für die anderen Gäste überhaupt nichts mehr übriggeblieben.

Im Winter gab es häufig im Reinhardswald, im Bramwald, auch im Stadtwald von Hannoversch Münden Saujagden, und an solchen Tagen blieben die Kollegs und die Institute leer. Ein Kommilitone von mir, B., hatte bei diesen Jagden einen sagenhaften Anlauf. Es war gleichgültig, wo man ihn hinstellte – ihm kamen die Sauen; und da er vorzüglich schoß, hatte er bald eine unglaubliche Strecke zusammen. Bei jeder Jagd wiederholte sich dasselbe: „Nun, Herr B., Sie haben schon so viel Sauen in diesem Winter geschossen, Sie haben wohl nichts dagegen, wenn ich Sie an den Feldrand stelle.“—Die Sauen kamen an den Feldrand! Es war gleichgültig, ob er in vollem Wind stand, ob er an einer großen Wiese postiert wurde und ob alles dagegen sprach, daß die Sauen dort kommen würden, aber sie kamen mit tödlicher Sicherheit immer bestimmt wieder zu B. Zum Schluß entspann sich immer ein Kampf um die Nachbarposten, um wenigstens etwas von der Fülle des Dusels abzubekommen.

Ich habe auch später im Leben Ähnliches erlebt, aber einen plausiblen Grund dafür kann ich nicht angeben. Es ist im übrigen Leben, außerhalb des Jagens, auch häufig so, daß einzelne Glück haben und andere vom Unglück geradezu verfolgt werden. „Glück hat auf Dauer nur der Tüchtige“, heißt ein altes Sprichwort, aber ich kenne auch sehr tüchtige Menschen, die nie Glück haben. Eines ist sicher, daß heutzutage jemand, um wirklich etwas zu erreichen, nicht nur Tüchtigkeit, Fleiß, Zähigkeit und andere Tugenden nötig hat, sondern zusätzlich auch noch Glück haben muß. Die erstgenannten Eigenschaften sind selbstverständliche Voraussetzungen. Vielleicht liegt es auch daran, daß man die Gabe haben muß, das vorbeischwebende Glück beim Schopf zu packen und zu halten – aber auf der Jagd trifft das nicht zu. Guter Anlauf ist einfach Dusel und unerklärlich.

Schon der Alte Fritz hatte dies Problem erkannt, von ihm stammt die zwar harte, aber durchaus richtige Formulierung: „Offiziere, die keine Fortune haben, kann ich nicht gebrauchen!“

Die großen akademischen Ferien verbrachten wir auf Forstämtern, um die praktische Ausbildungszeit, die uns als Kriegsteilnehmern geschenkt war, nachzuholen. Die Wahl stand uns in ganz Preußen frei, sofern der Revierverwalter – Amtsvorstand sagt man in Süddeutschland – einverstanden war. Es war verständlich, daß wir diese Reviere in erster Linie nach jagdlichen Gesichtspunkten aussuchten.

Die schönsten Ferien verbrachten wir zu dritt im Forstamt R. in Westpreußen. Das Forstamt lag einsam in einem ungeheuren Waldgebiet. Das nächste Städtchen war etwa 17 Kilometer, das nächste Dorf 4 Kilometer entfernt. Der Forstmeister saß seit 23 Jahren in dieser Einöde und war nicht nur ein sehr passionierter Jäger, sondern auch ein weitbekannter Waldbauer. Das Revier war 9000 Hektar groß und bestand überwiegend aus Kiefernbeständen IV. und V. Bonität. S. hatte große Landwirtschaft, ohne die er in dieser Einsamkeit nicht hätte existieren können, und außerdem besaß er ein Gut in der Nähe, aber mit armem Boden, so daß dort nur Roggen und Kartoffeln gebaut werden konnten. Er lebte sehr einfach, ja fast spartanisch von dem, was die Landwirtschaft und die Jagd und Fischerei erbrachten. Nur einen Luxus leistete er sich, und das war ein stets zur Verfügung stehendes gepflegtes Glas Bier. Im Keller des Forstamtes war ein etwa ein Meter tiefes Loch ausgehoben, und hier stand immer ein Faß Bier, im Sommer in Eis eingepackt und an einen Kohlesäureapparat angeschlossen. Dortmunder Union, Echtes Pilsner, Münchner Löwenbräu, Fürstenberger – kurz, was es an besten Bieren gab, trank man auf dem einsamen Forstamt in dieser trockenen Sandbüchse, eisgekühlt und mit Kohlensäuredruck gezapft, in einer Qualität wie in den besten Bierrestaurants Berlins. Die Pferde, die hauptsächlich in der Landwirtschaft tätig waren, wurden ungern vor den Kutschwagen gespannt – wenn aber die Ankunft einiger Fäßchen Bier auf der 17 Kilometer entfernten Bahnstation gemeldet wurde, dann blieb der Erntewagen stehen und das Bier mußte geholt werden.

Jeden Sonnabend war offizielle Kneipe. Der Forstmeister präsidierte mit blankem Hirschfänger und Kommersbuch am Kopf der Tafel in dem saalartigen Eßzimmer, dessen Wände von oben bis unten mit Geweihen behängt waren. Einige Gutsbesitzer der Nachbarschaft, die ebenso einsam lebten, waren außer uns Studenten die Gäste. Es wurde nach allen Regeln des Komments kommersiert – offiziell vor- und nachgekommen – Bierjungen getrunken – Salamander gerieben und Lieder gesungen. Der alte S. war als Präside geistreich, witzig und sprühend vor Temperament, und man merkte ihm nicht an, daß er über 20 Jahre, noch dazu als Witwer, in dieser Abgeschiedenheit gelebt hatte.

Für uns war das Leben in R. herrlich. Morgens um drei Uhr ging es hinaus auf den Rehbock oder auch zum Bestätigen der Feisthirsche. Nach der Rückkehr wurden auf dem See, der fünf Minuten vom Forstamt entfernt lag, die Reusen und Stellnetze revidiert, und wir holten Schleie, Barsche, Hechte, Weißfische, manchmal auch einen Aal in unsere Eimer. Sofern die Fische noch lebten, was bei den im Stellnetz gefangenen nicht immer der Fall war, wurden sie in große Fischkästen am Seerand getan, so daß stets ein Vorrat von lebenden Fischen aller Art vorhanden war. Schließlich wurden die Krebsfallen nachgesehen. Da der Spiegel des Sees im Sommer infolge von Trockenheit – die jährliche Niederschlagsmenge betrug im dortigen Gebiet etwa 500 bis 600 Millimeter, in ausgesprochen trockenen Jahren noch weniger – erheblich absank, konnten die Krebse nicht mehr ihre Schlupfwinkel zwischen den Erlenwurzeln am Uferrand erreichen und nahmen mit Vorliebe unsere Krebsfallen an. Es waren dies kleine Bretter oder Rindenstücke, die auf den sandigen Boden des Sees gelegt und mit einem Stein beschwert wurden. Die Krebse zogen sich sehr gerne, nachdem sie die Nacht über auf Nahrungssuche gewesen waren, unter diese Bretter zurück, wo sie im Dunkeln ebenso geschützt zu sein glaubten wie in ihren Wurzelhöhlen, die sie bei dem niedrigen Wasserstand nicht erreichen konnten.

Man mußte bei diesem Fang zu zweit sein. Einer hob vorsichtig Stein und Brett hoch, der andere faßte die durch die plötzliche Helligkeit zunächst etwas benommenen oder erschreckten Krebse. Bei diesem Greifen, das übrigens nur bei einer Wassertiefe von höchstens einem halben Meter funktionierte, mußte man etwas vorhalten, und zwar nicht nach vorn, sondern nach rückwärts. Der Krebs geht nämlich im allgemeinen vorwärts wie alle Tiere, aber er schwimmt nur rückwärts, indem er den gespreizten Schwanz ruckartig nach vorn krümmt, so daß er stoßweise rückwärts schießt, und zwar so schnell, daß es uns nie gelang – auch nicht im seichten Wasser –, einen erst einmal richtig schwimmenden Krebs zu greifen. Wir nahmen nur „Extra-solo-Krebse“, alles andere blieb im Wasser. Aber der See war so krebsreich, daß uns die Krebse nie ausgingen und wir täglich reichlich essen konnten.

Nun war es Zeit, zum Frühstück zu gehen, und diese Frühstücke in R. werde ich nie vergessen. Wir waren Anfang zwanzig, wir waren seit drei Uhr morgens unterwegs, und mittlerweile war es acht Uhr geworden, wir hatten aber Hunger wie die Bären. Es gab Milchsuppe mit Mehlklößen, aber mit mehr Sahne als Milch. Frisch gebratene Fische, kalte Krebse, selbstgebackenes Roggenbrot, frische Butter, kaltes Wildbret, Kochkäse usw., usw. Der alte S., der ein Frühaufsteher war, hatte die Landwirtschaft in Schwung gebracht, war auf seinem Büro gewesen, hatte die nötigen Anweisungen gegeben und Unterschriften gemacht und frühstückte nun meistens mit uns. Anschließend stieg fast immer eine forstliche Exkursion, fast immer zu Fuß. Wir waren oft fünf und sechs Stunden in dem ewigen Sand unterwegs, lernten aber forstlich unendlich viel. S. hatte einen Hohlbohrer zum Pflanzen von Kiefern, insbesondere auf verunkrauteten Böden, konstruiert und war daher ein geschworener Feind jeder Klemmpflanzung, was für die dortigen armen Sandböden wohl auch richtig war. Er propagierte die Saat oder die Hohlbohrpflanzung. Hunderte von vertrockneten Kiefern im Alter bis zu zehn Jahren mußten wir ausreißen, und immer wieder wurde uns gezeigt, wie infolge der Klemmpflanzung die Wurzel umgebogen und verkümmert war.